연구

〈 (좌측부터) 허원도 KAIST 생명과학과 교수, 유다슬이 KAIST 생명과학과 석박통학과정〉

빛으로 면역 반응을 조절할 수 있는 길이 열렸다. 우리대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀은 항체를 빛으로 활성화시켜 특정 단백질을 억제하도록 만드는 광유전학 광유전학(Optogenetics) 기술을 개발하였다.

감염이나 질병으로부터 우리 몸을 보호하는 방어 체계를 면역이라고 한다. 항체는 Y자 형태의 단백질로, 면역에서 가장 중요한 역할을 하는 물질 중 하나다. 각설탕보다 가루설탕이 물에 더 잘 녹는 것처럼, 긴 항체보다 짧은 항체 조각이 세포 내에서 더 잘 녹는다. 이런 특징 때문에 항체 조각들은 오래전부터 생물학적 도구나 의약품 재료로 사용되어왔다.

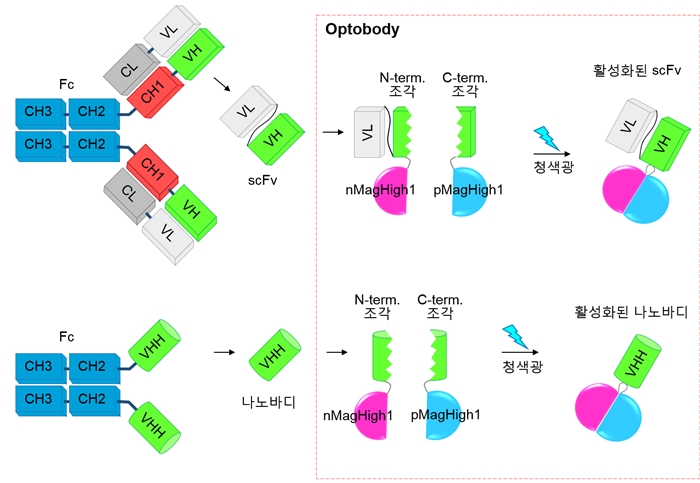

연구진은 빛을 이용해 항체의 활성화를 조절하는 옵토바디(Optobody, Optogenetically activated intracellular antibody) 기술을 개발하였다. 녹색형광단백질(GFP)을 인지하는 가장 작은 항체 조각인 ‘GFP 나노바디’에 청색광을 쬐어주면 재결합되어 활성화됨을 관찰하고, 활성화된 항체 조각이 세포 이동에 관여하는 단백질을 억제함을 확인하였다. 또한 옵토바디 기술을 GFP 나노바디 이외에도 기존에 널리 사용 중인 항체 조각들에 다양하게 적용하였다.

〈 항체 조각과 Optobody 모식도〉

또한 연구진은 화학물질을 이용해 항체의 활성화를 조절하는 케모바디(Chemobody, Chemically activated intracellular antibody) 기술을 추가로 개발하였다. 둘로 쪼개져 있던 항체 조각을 라파마이신(Rapamysin) 으로 재결합시켜 활성화됨을 확인하고, 활성화된 항체 조각이 세포 이동에 관여하는 단백질을 억제하는 것을 관찰하였다.

이번 연구는 항체광유전학 기술을 개발하여, 항체 조각이 쪼개지면 비활성화되고 재결합하면 활성화된다는 것을 밝혔다는 데 의의가 있다. 각각의 단백질은 자신만의 기능을 갖는다. 활성화된 항체가 특정 단백질을 억제했을 때 감소되는 기능을 추적하면, 해당 단백질의 기능을 알 수 있다. 또한 활성화된 항체를 단백질의 실시간 활성 및 이동을 관찰하는 바이오센서로도 이용할 수 있다.

기존의 항체 활성을 조절하는 방법은 화학물질을 이용해 항체의 발현을 유도하는 방법에 국한되어 있었으며, 항체 활성을 정밀하게 조절하기 어려웠다. 이번 연구로 빛을 이용하여 항체 활성을 빠른 시간 내에 시공간적으로 세밀하게 조절하는 것이 가능해졌다. 향후 이 기술은 항체광유전학 분야 및 항체의약품에 크게 응용될 것으로 보인다.

허원도 교수는 “이번 연구로 개발한 항체광유전학기술은 빛으로 세포 내 단백질의 기능을 제어하는 연구에 적용할 수 있고, 더 나아가 앞으로 다양한 질병을 치료하는 항체개발과 차세대 면역항암제 개발에 많이 활용되리라 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 기초과학연구원(IBS, 원장 대행 김영덕) 인지 및 사회성 연구단(단장 신희섭, 이창준) 산하에서 시행되었으며 연구결과는 세계적 학술지 네이처 메소드(Nature Methods, IF 28.467)에 10월 15일 0시(한국시간)에 게재되었다.

-

행사 인류세연구센터, 국제 동아시아환경사학회 주최

우리 대학 인류세연구센터와 과학기술정책대학원이 동아시아의 환경 위기와 인류세에 대한 역사적 이해를 바탕으로 지속가능한 인류 사회의 미래상을 조망하는 제7회 국제 동아시아환경사학회(The 7th Biennial Conference of East Asian Environmental History, 이하 EAEH)를 개최한다. 기초과학연구원(IBS)에서 6월 27일부터 7월 2일까지 열리는 EAEH는 2011년 대만에서 처음 개최된 대규모 학술회의다. 이후 격년으로 개최되고 있으며, 우리 대학이 주최하는 7회 대회에는 17개 국가 150여 명의 발표자를 비롯해 200여 명이 참석할 예정이다. 이번 대회에서는 기후변화와 코로나19 팬데믹, 우크라이나 전쟁 등으로 인류와 다른 생명체들의 삶이 위협받는 복합적 위기 상황에서의 인류세 문제를 성찰한다. 이를 위해 동아시아 지역의 자연, 과학, 사회가 상호작용 해 온 과정 및 미래상에 대한 이해를 논의할 예정이다. '인류세(Ant

2023-06-26 -

인물 수리과학과 김재경 교수, 기초과학연구원 수리생물학 분야 신규 연구그룹 이끈다

우리 대학 수리과학과 김재경 교수가 3월 1일 자로 기초과학연구원(IBS)의 수리 및 계산과학 연구단의 3번째 CI(Chief Investigator)로 임명됐다. 기초과학연구원(IBS)은 생물학 분야 다양한 난제들을 수학적 관점에서 풀어낼 새로운 연구그룹을 출범시킨다. 김재경 교수 국내에서는 아직 생소한 수리생물학 분야의 유망주로 주목받는 연구자다. 생물학 시스템을 수학적으로 이해하고, 질환의 발병 원인 규명, 치료제 개발 등에 기여할 수학 모델링을 개발하고 있다. 특히, 세포 간 상호작용을 규명한 수리생물학 연구로 국제 수학계와 생물학계 모두에서 주목을 받기 시작했다. 김 교수는 생물학자들과의 공동연구를 통해 여러 생물학적 난제를 해결해, 수학자로서는 드물게 생물학 분야 국제학술지에 많은 논문을 게재했다. 수학 모델링을 기반으로 ▲안정적인 생체 리듬을 유지할 수 있는 생물학적 회로 설계(Science, 2015), ▲생체시계의 속도가 유지되는 원리를 60여 년

2021-02-26 -

행사 스마트 캠퍼스형 기초과학 연구시설 거점 확산

과학기술정보통신부(장관 최기영)는 기초과학연구원(IBS)의 KAIST 캠퍼스와 포스텍 캠퍼스 연구시설 기공식 행사를 순차적으로 개최한다고 밝혔다. 12일 열린 KAIST 캠퍼스 연구시설 기공식은 과기정통부 최도영 국제 과학비즈니스벨트조성추진단장과 공사관계자 등을 비롯하여 지역 국회의원 등이 참석하여 성공적인 공사 추진을 기원했다. 기초과학연구원(IBS) KAIST 캠퍼스는 연구단의 안정적이고 연구자 친화적인 연구환경 구축을 위해 17,000㎡ 부지에 연면적 25,529.06㎡(지하1층 지상6층) 규모로 20.10.20.~22.4월까지 1년 6개월간 총사업비 75,675백만원이 투입된다. 기존 캠퍼스와 조화를 통해 자유로운 교류가 일어날 수 있는 창의적인 연구공간과 서로 다른 연구 분야를 융합하는 커뮤니티 공간으로 조성하였으며 개방된 중정*과 투명한 내부공간을 바탕으로 개방성과 소통을 주제로 자연과 사람, 공간이 함께 어우러진 디자인으로 구성하였다. * 중정 : 높은 건축물

2020-11-13 -

연구 사람 3D 폐포 배양 기술로 코로나19 감염 기전을 규명하는 데 성공

우리 대학 연구진 포함 국내 연구진이 실험실에서 3차원으로 키운 사람의 폐포(허파꽈리)에 코로나19 바이러스를 배양해 감염 기전과 치료제 개발에 적용이 가능한 기술 개발에 성공했다. 국제 통계 사이트 월드오미터에 따르면 전 세계 누적 코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19) 확진자 수는 25일 기준 4,331만 8,941명으로 지난 18일(4,030만 1,609명) 4,000만 명을 넘어선 후 일주일 만에 4,331만을 돌파하는 2차 대유행이 점차 현실화돼 가고 있다. 우리 대학 의과학대학원 주영석 교수 연구팀은 인간의 폐포 세포를 실험실에서 구현하는 3D 미니 장기기술을 개발하고 이를 활용해 코로나19 바이러스가 인간의 폐 세포를 파괴하는 과정을 정밀하게 규명하는 데 성공했다고 26일 밝혔다. 이번 연구는 영국 케임브리지대학 이주현 박사를 비롯해 국립보건연구원 국립감염병연구소 최병선 과장·기초과학연구원(IBS) 고규영 혈관연구단장(우리 대학 의과학대학원 교

2020-10-26 -

연구 초음파를 내비게이션으로 사용하는 광학현미경 개발

생체 내부를 꿰뚫어볼 수 있는 새로운 현미경이 나왔다. 바이오 및 뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 기초과학연구원 분자 분광학 및 동력학 연구단 최원식 부연구단장 연구팀과의 공동 연구를 통해 초음파를 이용해 기존 현미경으로 볼 수 없었던 생체 내부의 미세구조를 관찰하는 기법을 개발했다. 연구결과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)2월 5일자 온라인 판에 게재됐다. 사람의 눈은 250㎜ 떨어진 거리에 70㎜의 간격을 두고 놓인 물체를 구분할 수 있다. 이보다 작은 미세구조를 관찰하기 위해서는 광학현미경이 필요하다. 광학현미경은 눈으로 볼 수 없는 작은 미세구조를 확대해서 보여준다. 하지만 생체조직을 관찰할 때는 이야기가 달라진다. 빛이 생체 조직을 투과할 때 직진광과 산란광이라는 두 종류의 빛이 생겨난다. 직진광은 말 그대로 생체 조직의 영향 없이 직진하는 빛이며, 산란광은 생체 조직 내 세포나 세포 내 구조의 영향에 의해 진행 방향이

2020-02-21