연구

〈 (왼쪽부터) 안수진 박사과정, 이지항 박사, 이상완 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수 연구팀이 영국 케임브리지 대학, 구글 딥마인드와의 공동 연구를 통해 차세대 뇌 기반 인공지능 시스템 설계의 방향을 제시했다.

이번 연구는 인간의 두뇌가 기존의 인공지능 알고리즘이 해결하지 못하는 부분을 해결할 수 있다는 사실에 기반한 신경과학-인공지능 융합 연구이다.

성능, 효율, 속도의 균형적 설계와 같은 다양한 공학적 난제를 해결할 수 있는 신경과학 기반 강화학습 이론을 제안한 것으로 새로운 인공지능 알고리즘 설계에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다.

이상완 교수와 함께 이지항 박사, 안수진 박사과정이 주도한 이번 연구는 국제 학술지 사이언스의 자매지 ‘사이언스 로보틱스(Science Robotics)’ 1월 16일 자 온라인판에 포커스 형식으로 게재됐다.

최적제어 이론에서 출발한 강화학습은 기계 학습의 한 영역으로 지난 20여 년 동안 꾸준히 연구된 분야이다. 특히 지난 5년 동안은 딥러닝 기술을 발전과 맞물려 급격한 성장을 이뤘다.

딥러닝 기반 강화학습 알고리즘은 최근 알파고와 같은 전략 탐색 문제, 로봇 제어, 응급실 비상 대응 시스템과 같은 의료 진단 등 다양한 분야에 적용되고 있다. 그러나 주어진 문제에 맞게 시스템을 설계해야 하는 점, 불확실성이 높은 환경에서는 성능이 보장되지 않는 점 등이 근본적인 해결책으로 남아있다.

강화학습은 의사 결정 및 계산신경과학 분야에서도 지난 20년간 꾸준히 연구되고 있다. 이상완 교수는 2014년 인간의 전두엽-기저핵 뇌 회로에서 이종 강화학습을 제어한다는 신경과학적 증거를 학계에 발표한 바 있다. 2015년에는 같은 뇌 회로에서 고속 추론 과정을 제어한다는 연구를 발표했다.

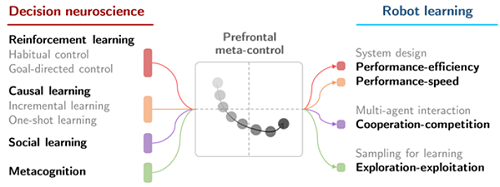

연구팀은 이번 연구에서 강화학습 등의 개별 인공지능 알고리즘이 해결하지 못하는 공학적 문제를 인간의 두뇌가 이미 해결하고 있다는 사실에 기반한 ‘전두엽 메타 제어’ 이론을 제안했다.

중뇌 도파민-복외측전전두피질 네트워크에서 외부 환경에 대한 학습의 신뢰도를 스스로 평가할 수 있는 보상 예측 신호나 상태 예측 신호와 같은 정보를 처리하며, 인간의 두뇌는 이 정보들을 경쟁적-협력적으로 통합하는 프로세스를 통해 외부 환경에 가장 적합한 학습 및 추론 전략을 찾는다는 것이 이론의 핵심이다.

이러한 원리를 단일 인공지능 알고리즘이나 로봇설계에 적용하면 외부 상황변화에 강인하게 성능, 효율, 속도 세 조건(performance-efficiency-speed tradeoff) 사이의 균형점을 유지하는 최적의 제어 시스템을 설계할 수 있다. 더 나아가 다수의 인공지능 개체가 협력하는 상황에서는 서로의 전략을 이용함으로 협력-경쟁 사이의 균형점을 유지할 수 있다.

1 저자인 이지항 박사는 “현대 인공지능의 우수한 성능은 사람의 행동 수준 관찰뿐 아니라 두뇌의 저수준 신경 시스템을 알고리즘으로 구현해 적극적으로 발전시킨 결과라고 보고 있다”라며 “이번 연구는 계산신경과학에 기반한 결과로 현대 딥러닝과 강화학습에서 겪는 성능, 효율, 속도 사이의 난제를 해결하는 실마리가 될 수 있고, 새로운 인공지능 알고리즘 설계에 많은 영감을 줄 것이다”라고 말했다.

이상완 교수는 “연구를 하다 보면 우리의 두뇌는 공학적 난제를 의외로 쉽게 해결하고 있음을 알 수 있다. 이 원리를 인공지능 알고리즘 설계에 적용하는 뇌 기반 인공지능 연구는 구글 딥마인드, MIT, 캘리포니아 공과대학, UCL 등 해외 유수 기관에서도 관심을 두는 신경과학-인공지능 융합 연구 분야이다”라며 “장기적으로는 차세대 인공지능 핵심 연구 분야 중의 하나로 자리를 잡을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기술진흥센터 연구개발 사업, 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 외부 환경에 따라 성능-효율-속도 문제 균형점을 찾는 뇌기반 강화학습 이론 (좌),

이를 최적 제어하는 ‘전두엽 메타 제어’(중) 및 로보틱스 분야 문제 해결 적용 사례 (우)

-

연구 고온 실험 없이 AI로 '최적 합금' 예측 시대 연다

자동차와 기계 부품 등에 사용되는 강철 합금은 일반적으로 고온에서 녹이는(융해) 공정을 거쳐 제조된다. 이때 성분이 변하지 않고 그대로 녹는 현상을 ‘합치 융해(congruent melting)’라고 한다. 우리 연구진은 이처럼 고온 실험을 통해서만 가능했던 합금의 융해 특성을 인공지능(AI)으로 해결했다. 이번 연구는 고질적인 난제였던 합금이 녹을 때 서로 얼마나 잘 섞이는지를 미리 예측함으로써, 미래 합금 개발의 방향성을 제시한다는 점에서 주목받고 있다. 우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 미국 노스웨스턴대 크리스 울버튼(Chris Wolverton) 교수팀과 국제 공동연구를 통해, 밀도범함수이론(DFT)* 기반의 형성에너지(합금이 얼마나 안정적인지를 나타내는 값) 데이터를 활용해 합금이 녹을 때 성분이 유지되는지를 예측하는 고정확도 머신러닝 모델을 개발했다고 14일 밝혔다. *밀도범함수이론(Density Functional Theory,

2025-07-14 -

연구 최정우 교수팀, 세계 최고 음향 AI 챌린지 세계 1위 쾌거

‘음향 분리 및 분류 기술’은 드론, 공장 배관, 국경 감시 시스템 등에서 이상 음향을 조기에 탐지하거나, AR/VR 콘텐츠 제작 시 공간 음향(Spatial Audio)을 음원별로 분리해 편집할 수 있도록 하는 차세대 인공지능(AI) 핵심 기술이다. 우리 대학 전기및전자공학부 최정우 교수 연구팀이 세계 최고 권위의 음향 탐지 및 분석 대회인 ‘IEEE DCASE 챌린지 2025’에서 ‘공간 의미 기반 음향 장면 분할(Spatial Semantic Segmentation of Sound Scenes)’ 분야에서 우승을 차지했다고 11일 밝혔다. 이번 대회에서 연구팀은 전 세계 86개 참가팀과 총 6개 분야에서 경쟁 끝에 최초 참가임에도 세계 1위 성과를 거두었다. KAIST 최정우 교수 연구팀은 이동헌 박사, 권영후 석박통합과정생, 김도환 석사과정생으로 구성되었다. 연구팀이 참가한 ‘공간 의미 기

2025-07-11 -

연구 AI로 방사성 오염 '아이오딘' 제거용 최적 신소재 발굴

원자력 에너지 활용에 있어 방사성 폐기물 관리는 핵심적인 과제 중 하나다. 특히 방사성 ‘아이오딘(요오드)’는 반감기가 길고(I-129의 경우 1,570만 년), 이동성 및 생체 유독성이 높아 환경 및 인체에 심각한 위험을 초래할 수 있다. 한국 연구진이 인공지능을 활용해 아이오딘을 제거할 원자력 환경 정화용 신소재 발굴에 성공했다. 연구팀은 향후 방사성 오염 흡착용 분말부터 오염수 처리 필터까지 다양한 산학협력을 통해 상용화를 추진할 예정이다. 우리 대학 원자력및양자공학과 류호진 교수 연구팀이 한국화학연구원 디지털화학연구센터 노주환 박사가 협력하여, 인공지능을 활용해 방사성 오염 물질이 될 수 있는 아이오딘을 효과적으로 제거하는 신소재를 발굴하는 기술을 개발했다고 2일 밝혔다. 최근 보고에 따르면 방사능 오염 물질인 아이오딘이 수용액 환경에서 아이오딘산염(IO3-) 형태로 존재하는 것으로 밝혀졌으나, 기존의 은 기반 흡착제는 이에 대해 낮은 화학적

2025-07-02 -

연구 기계공학과 윤국진 교수 연구팀, 세계 최고 권위 컴퓨터비전 국제학술대회 ICCV 2025에 논문 12편 채택

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수 연구팀의 논문 12편이 세계 최고 권위 컴퓨터비전 국제 학술 대회 중 하나인 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision 2025(ICCV 2025)에 채택되어, 연구팀의 독보적인 연구 역량을 다시 한번 국제적으로 인정받았다. ICCV는 CVPR, ECCV와 함께 컴퓨터비전 및 인공지능 분야에서 가장 영향력 있는 국제 학술대회 중 하나로, 1987년부터 격년으로 개최되어 왔다. 이번 ICCV 2025에는 총 11,152편의 논문이 제출되었고, 이 중 2,698편이 채택되어 약 24.19%의 낮은 채택률을 기록하였다. 학술대회에 제출할 수 있는 논문 편수에 대한 제한이 있음에도 불구하고 단일 연구실에서 12편의 논문이 동시 채택되는 것은 매우 드문 성과다. 윤국진 교수 연구팀은 학습 기반의 시각 지능 구현을 목표로 연구를 진행하고 있으며, 이번에 발표된 12편의 논문들은 3D 객체 탐지 및

2025-06-30 -

연구 이산화탄소만 잡아내는 유망 소재를 AI로 쉽게 찾는다

기후 위기를 막기 위해 이미 배출된 이산화탄소를 적극적으로 줄이는 것이 필수적이며, 이를 위해 공기 중 이산화탄소만 직접 포집하는 기술(Direct Air Capture, 이하 DAC)이 주목받고 있다. 하지만 공기 중에 존재하는 수증기(H₂O)로 인해 이산화탄소만 효과적으로 포집하는 것이 쉽지 않다. 이 기술의 핵심 소재로 연구되는 금속–유기 구조체(Metal-Organic Frameworks, 이하 MOF)를 활용해 우리 연구진이 AI 기반 기계학습 기술을 적용, MOF 중에서 가장 유망한 탄소 포집 후보 소재들을 찾아내는 데 성공했다. 우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 임페리얼 칼리지 런던(Imperial College London) 연구팀과 공동 연구를 통해 대기 중 이산화탄소 포집에 적합한 MOF를 빠르고 정확하게 선별할 수 있는 기계학습 기반 시뮬레이션 기법을 개발했다고 29일 밝혔다. 복잡한 구조와 분자 간 상호작용의 예측 한계로 인해

2025-06-30