연구

우리 대학 생명과학과 김학성 교수, 류이슬 박사 연구팀이 강원대 이중재 교수, 한국원자력연구원 강정애 박사와의 공동 연구를 통해 DNA를 기반으로 나노 구조체를 개발해 세포 속으로의 단백질 전달 효율을 높이는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘스몰(Small)’에 2018년 12월 28일일자 표지논문으로 게재됐다.

단백질 치료제는 저분자 화합물에 비해 반응 부위를 구별해내는 특이성이 우수해 차세대 의약품으로 활발히 개발되고 있다. 단백질 치료제가 탁월한 효과를 내기 위해서는 치료용 단백질이 세포 내로 효율적으로 전달되는 기술이 선행돼야 한다.

지금까지는 화학적 합성법 등으로 단백질 전달체를 제작해 왔지만 생체 독성, 낮은 전달 효율, 복잡한 제조공정과 효과가 일관적이지 않은 재현성 등이 해결돼야 할 과제로 남아있다.

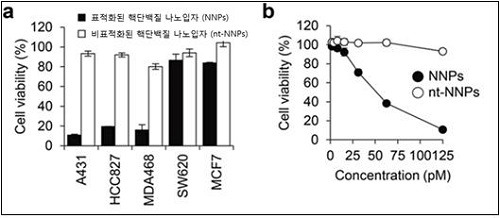

연구팀은 생체 분자인 DNA를 기반으로 나노 구조체를 제작해 생체 친화적이면서 특정 세포로의 높은 전달 효율을 보였다. 특히 다양한 단백질을 전달할 수 있는 범용적인 기술로서 폐암 동물 모델에서도 항암 물질을 전달해 높은 항암 효과를 입증했다.

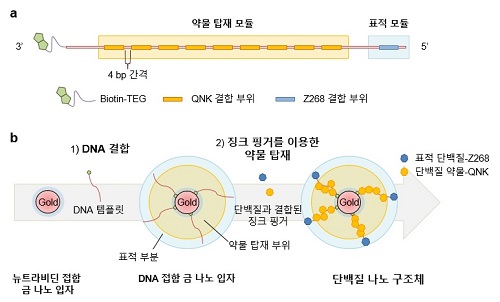

제조공정도 복잡하지 않다. 먼저 금 나노입자 표면에 DNA를 부착한다. 다음으로 징크 핑거를 이용해 각 DNA 가닥에 암세포를 표적하는 생체 분자와 항암 단백질을 결합해 제작했다.

DNA와 징크 핑거 간의 상호작용을 이용하므로 DNA 서열과 길이를 조절해 나노 구조체에 탑재되는 단백질의 양을 손쉽게 조절할 수 있다.

김학성 교수는 “생체 적합한 소재인 DNA와 단백질의 상호작용을 이용해 세포 내로 단백질을 효율적으로 전달하는 새로운 나노 구조체를 개발한 것이다”라며, “세포 내 단백질 치료제의 전달뿐 아니라 동반 진단용으로 광범위하게 활용될 것으로 기대된다”라고 말했다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부‧한국연구재단 기초연구사업(글로벌연구실, 중견연구, 생애첫연구) 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. small 표지

그림2. 나노 구조체 제조 과정 모식도

그림3. 나노 구조체의 세포 내 단백질 전달 효과

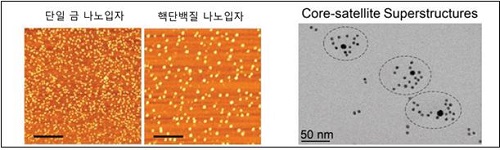

그림4. 나노 구조체의 현미경 관찰 사진

-

연구 바이러스 면역반응‘켰다 껐다’단백질 스위치 발견

팬데믹 이후에도 다양한 신종 감염병이 출현하며 우리는 여전히 강력하고 지속적인 면역 방어를 요구하는 바이러스 위협에 직면해 있다. 동시에 과잉으로 면역 체계가 반응하면 오히려 몸의 조직을 해치는 부작용이 생기기도 한다. KAIST·국제 연구진이 이런 바이러스에 면역 반응을 조절하는 스위치 역할의 단백질을 찾아내는데 성공했다. 향후 감염병 대응과 자가면역질환 치료의 새로운 기반을 마련할 것으로 기대된다. 우리 대학 생명화학공학과 김유식 교수와 미국 플로리다주립대 차승희 교수 공동 연구팀이 세포 내 미토콘드리아에서 유래한 이중나선 RNA가 면역반응을 증폭시키는 메커니즘을 규명하고, 이를 조절하는 단백질 슬러프(SLIRP)가 바이러스 감염과 자가면역질환 양쪽에서 ‘면역 스위치’ 역할을 수행하는 것을 밝혀냈다. 자가면역질환은 면역 체계가 외부 침입자와 자기 조직을 구분하지 못하고 스스로를 공격하는 질환으로, 쉐그렌 증후군, 전신홍반루푸스 등으로 아

2025-05-14 -

연구 6밀리초에 단백질 반응 순간 포착 성공

생명현상을 이해하고 나아가 신약 개발을 위해 단백질 상호 작용 및 효소-기질 반응 등 마이크로초(micro-second)~밀리초(milli-second) 수준의 짧은 시간 동안 일어난 현상을 이해하는 것이 핵심이다. KAIST 연구진이 생명 현상을 이해하는데 필수적인 생화학 반응의 변화를 수 밀리초 수준에서 정지시키고 분석하는 방법을 개발했다. 우리 대학 화학과 강진영 교수와 물리학과 이원희 교수의 공동 연구팀이 초고속 생화학 반응 연구를 위한 ‘패릴렌(parylene)’* 기반 박막 미세유체 혼합-분사 장치’를 개발했다고 24일 밝혔다. *패릴렌: 단백질 반응을 초고속으로 관찰하기 위한 미세유체(microfluidics) 장치를 만드는 핵심 재료로 수 마이크로미터의 얇은 박막형태로 스프레이 제작이 가능하게 만든 소재임 이번 연구는 기존에 제시됐던 시간 분해 초저온 전자현미경(이하 TRCEM, Time-resolved cryo-elect

2025-03-24 -

연구 코로나바이러스 전염 메커니즘 규명

중증급성호흡기증후군(이하 SARS) 코로나바이러스와 같은 코로나 19(COVID-19)는 전 세계적 팬데믹으로 짧은 시간 안에 확산되었지만 왜 급격히 복제돼 빠르게 전염되는지 기전이 아직까지 규명되지 않았다. 우리 연구진이 코로나바이러스 핵심 효소 단백질(헬리케이스)의 복제과정이 급격히 촉진되어 전염되는 메커니즘을 밝혀내며 바이러스 백신 및 치료제 개발에 새로운 가능성을 제시했다. 우리 대학 생명과학과 이광록 교수 연구팀이 nsp13 단백질*은 두 가지 활성을 가지고 있어 시너지 효과를 내며, 이를 통해 SARS 코로나바이러스의 유전물질인 RNA 복제를 촉진한다는 기전을 규명했다고 17일 밝혔다. *nsp13 단백질: SARS 코로나바이러스의 헬리케이스로, 바이러스가 증식하는 데 필수적인 유전자 복제와 전사 과정에 중요한 효소이다. 헬리케이스는 마치 지퍼를 열고 닫는 것처럼 DNA나 RNA의 꼬인 구조를 풀어주는데, 유전정보를 읽거나 복제할 때 유전물질을 먼저 풀려야 하므로

2025-02-17 -

연구 선천성면역을 조절하는 인공단백질 디자인, 차세대 백신·면역 치료제 개발 가능성 제시

우리 대학 생명과학과 김호민 교수 연구팀과 국제 공동연구팀인 미국 워싱턴대학교 단백질디자인 연구소 (Institute for Protein Design, IPD) 닐 킹 교수 (Prof. Neil King) 연구팀은 컴퓨터기반 단백질디자인 기술을 활용하여 선천성면역을 활성화시키는 새로운 인공단백질을 디자인하고, 그들의 3차원 분자구조를 규명하는데 성공했다고 10일 밝혔다. 김호민 교수 연구팀과 Neil King 교수 연구팀은 컴퓨터 기반 단백질디자인 기술을 활용하여 선천성면역 수용체인 TLR3와 높은 친화도를 갖는 인공단백질을 개발했다. 또한, 초저온 투과전자현미경 (Cryo-EM) 분석을 통해 설계된 인공단백질이 TLR3와 결합하는 분자결합모드를 규명하였다. 특히, 자연계의 TLR3 작용제(dsRNA)와는 전혀 다른 구조를 가진 디자인된 인공단백질에 의해 선천성면역 수용체 TLR3을 효과적으로 활성화시킬 수 있음을 보인 첫 사례이다. 생명과학과 김호민 교수가 교신저자로 참

2025-02-10 -

연구 신개념 생체형틀법 캠바이오(CamBio) 개발

생물학적 구조는 인공적으로 복제하기 어려운 정도의 복잡한 특징을 가지고 있지만 이러한 생체 구조체를 직접적으로 활용여 제작하는 생체형틀법*은 다양한 분야의 응용으로 사용됐다. KAIST 연구진이 이전에 활용할 수 없었던 생체 구조체를 활용하고, 생체형틀법을 통해 적용될 수 있는 영역을 넓히는데 성공했다. *생체형틀법: 바이러스부터 우리의 몸을 구성하는 조직과 장기에 이르기까지 이러한 생체 구조의 기능을 활용하고자, 생체 구조를 형틀로 사용하여 기능성 구조재료를 만들어내는 방식 우리 대학 신소재공학과 장재범, 정연식 교수 공동연구팀이 생체 시료 안의 특정 내부 단백질을 활용하고 높은 조정성을 지닌 생체형틀법을 개발했다고 10일 밝혔다. 기존의 생체형틀법 방법은 주로 생체시료의 외부 표면만을 활용하거나, 한정된 치수와 샘플 크기로 인해 다양한 생체 구조체들의 구조-기능 상관성을 활용하여 기능성 나노구조체를 제작하기 어렵다는 한계를 가지고 있다. 이런 문제를 해결하고자 연

2025-01-10