연구

〈 홍 순 형 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 홍순형 교수 연구팀이 고분자 기지 내 2차원 나노소재인 그래핀 나노플레이트렛 (GNP)을 복합화해 초경량 다기능성 나노복합소재를 개발했다.

이번 기술은 항공기 및 인공위성용 초경량 소재, 전자파 차폐용 스텔스 소재 등 다양한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

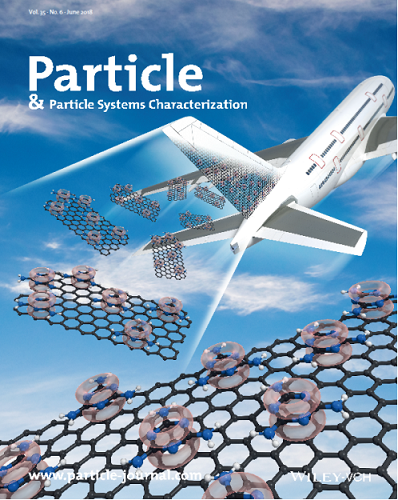

김준희 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 재료분야 국제 학술지 ‘파티클 (Particle & Particle Systems Characterization)’지 6월 22일자 표지논문에 선정됐다. (논문명 : Polymer Nanocomposites: Fabrication of Graphene Nanoplatelet/Epoxy Nanocomposites for Lightweight and High-Strength Structural Applications)

그래핀 나노플레이트렛은 현존하는 소재 중 가장 물성이 우수한 2차원 나노소재로 제조 단가를 낮출 수 있는 기술이 개발되면서 상용화가 유망해진 신소재이다.

최근 그래핀 연구가 활발히 진행되면서 기존 소재와 혼합된 복합소재로 다양한 상업적 응용 가능성이 커지고 있지만 기지에 첨가 시 응집현상이 일어나는 단점이 있어 기존 강화재료에 비해 경쟁력이 부족했다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기지 내 그래핀 나노플레이트렛의 표면을 기능기화 물질인 멜라민으로 개질(改質)했다. 멜라민이 가진 벤젠 구조를 이용한 파이 결합(π-π)을 통해 연구팀은 멜라민을 매개체로 그래핀 나노플레이트렛과 기지소재 사이에 강한 화학결합을 유도했다.

이 기능기화에 의한 표면개질 기술은 재료의 표면에 새로운 특성을 형성해 사용 조건을 만족시키는 기능을 부여하는 기술이다. 이 기술을 통하면 그래핀 나노플레이트렛 표면에 결함을 만들어 줄 필요가 없어 그래핀 나노플레이트렛의 우수한 특성을 최대로 활용할 수 있다.

또한 연구팀은 고에너지 밀링공정 기술을 사용해 그래핀 나노플레이트렛과 기능기화 물질을 서로 화학적으로 강하게 결합했다. 이를 이용해 그래핀 나노플레이트렛을 고분자 소재인 에폭시 내에 균질분산시켜 항복강도 1.4배, 탄성계수 2배로 강화된 초경량, 다기능성 그래핀-고분자 나노복합소재를 개발했다.

연구팀의 그래핀 나노복합소재 기술은 비공유 기능기화에 의해 그래핀을 기지 내에 균일하게 분산시킬 수 있으며, 생산성을 크게 향상시킨 고에너지 밀링공정 기술을 개발해 물성 향상과 더불어 산업계 상용화 가능성을 높였다.

이번 연구는 주목받는 신소재인 그래핀 나노플레이트렛의 응집현상을 기능기화 공정을 통해 해결하는 동시에 그래핀 나노복합소재의 상용화 가능성을 제시했다는 면에서 의미를 갖는다.

홍 교수는 “항공기 및 인공위성용 초경량 소재, 내습․내산화용 배리어 소재, 투명 유연전자소재, 전자파 차폐용 스텔스 소재 등 다양한 분야에 적용가능하다”며 “단일 공정을 이용해 그래핀 표면을 개질하고 기지 소재 내 균질 분산시킨 물성이 극대화된 나노복합소재 제조를 위한 원천기술이다”고 말했다.

이번 연구는 소재기술혁신을 목표로 하는 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 기능기화에 의한 표면개질된 그래핀 나노플레이트렛을 3D 이미지로 묘사(파티클지 표지)

-

연구 초경량·고강도 동시 갖춘 첨단 신소재 개발

최근 자동차, 항공, 모빌리티 등 첨단 산업에서는 경량화와 동시에 우수한 기계적 성능을 갖춘 소재에 대한 수요가 증가하고 있다. 국제 공동연구진이 나노 구조를 활용한 초경량 고강도 소재를 개발하여 향후 맞춤형 설계를 통해 다양한 산업에 응용 가능성을 제시했다. 우리 대학 기계공학과 유승화 교수 연구팀이 토론토 대학(Univ. of Toronto) 토빈 필레터 교수(Prof. Tobin Filleter) 연구팀과 협력해, 높은 강성과 강도를 유지하면서도 경량성을 극대화한 나노 격자 구조를 개발했다고 18일 밝혔다. 연구팀은 이번 연구에서 격자 구조의 보(beam) 형상을 최적화해 경량성을 유지하면서도 강성과 강도를 극대화하는 방안을 모색했다. 특히, 다목적 베이지안 최적화(Multi-objective Bayesian Optimization) 알고리즘*을 활용해 인장 및 전단 강성 향상과 무게 감소를 동시에 고려하는 최적 설계를 수행했다. 기존 방식보다 훨씬 적은 데이터(약

2025-02-18 -

연구 화재 위험 차단한 자가발전형 수소 생산 시스템 개발

현재 그린 수소 생산의 한계를 극복할 새로운 수소 생산 시스템을 KAIST 연구진이 개발하여 수용성 전해질을 사용한 물분해 시스템을 활용해 화재의 위험을 차단하고 안정적인 수소 생산이 가능할 것으로 예상된다. 우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 아연-공기전지* 기반의 자가발전형 수소 생산 시스템을 개발했다고 22일 밝혔다. *공기전지: 일차 전지 중 하나로 공기 중 산소를 흡수해 산화제로 사용하는 전지이며, 수명이 긴 것이 장점이지만 기전력이 낮은 것이 단점임. 수소(H2)는 고부가가치 물질 합성의 원료로 기존 화석연료(휘발유, 디젤 등) 대비 3배 이상 높은 에너지밀도(142MJ/kg)를 지녀 청정 연료로 주목받고 있다. 그러나 현재 수소 생산 방식 대부분 이산화탄소(CO2)를 배출하는 문제가 있다. 아울러 그린 수소 생산은 태양전지, 풍력 등 신재생에너지를 동력원으로 물을 분해해 수소의 생산이 가능하나, 신재생에너지 기반의 동력원은 온도,

2024-10-22 -

연구 알츠하이머 발병 과정을 관찰하다

퇴행성 질환을 유발하는 아밀로이드 섬유 단백질의 초기 불안정한 움직임과 같은 생명 현상을 분자 수준에서 실시간 관찰이 가능한 기술이 개발되었다. 이를 통해 알츠하이머나 파킨슨 병과 같은 퇴행성 질환의 발병 과정에 대한 실마리를 제공할 수 있을 것으로 기대된다. 우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 한국기초과학지원연구원, 포항산업과학연구원, 성균관대학교 약학대학 연구팀과 함께 그래핀을 이용해 알츠하이머 질병을 유발한다고 알려진 아밀로이드 섬유 단백질의 실시간 거동을 관찰할 수 있는 새로운 단분자 관찰 기술(single-molecule technique)을 개발했다고 30일 밝혔다. 단분자 관찰 기술은 단일 분자 수준에서 발생하는 현상을 관찰할 수 있는 기법을 말한다. 생체 과정에서 수반되는 단백질 간의 상호작용, 접힘, 조립 과정 등을 이해하는 데 핵심적인 기술이다. 현재까지 단분자 관찰 기술로는 특정 분자를 식별하기 위한 형광 현미경을 이용해 관찰하거나, 단백질을

2024-01-30 -

행사 2023 혁신창업국가 대한민국 국제심포지엄 개최

우리 대학이 8일부터 이틀간 국회의원회관에서 ‘2023 혁신창업국가 대한민국 국제심포지엄’을 개최한다. 딥테크 창업기업들은 첨단과학기술을 기반으로 혁신적인 제품과 서비스를 개발하고 경제 성장과 일자리 창출에 핵심적인 역할을 맡고 있다. 또한, 고도의 기술력과 창의력으로 대한민국의 경제 생태계를 혁신적으로 변화시키는 원동력이 되기도 한다. 그러나 기술개발, 인력 확보, 규제, 시장 진입 및 경쟁, 자금 부족 등이 혁신창업기업이 겪는 제약은 여전히 산적해 있다. 이번 행사는 국제심포지엄과 함께 혁신창업기업을 선정해 시상하고 창업기업 체험 부스, 기업 소개, 창업 경진대회 등을 마련해 국내·외 혁신 창업의중요성에 대한 공감대를 형성하고 이를 활성화하는 방안을 모색하고자 마련됐다. 첫날 열리는 국제심포지엄에서는 기업주도형 벤처 캐피털인 어플라이드 벤처스(Applied Ventures)의 아난드 카만나바르(Anand Kamannavar) 글로벌 투

2023-11-08 -

인물 한국그래핀학회 7대 회장에 신소재공학과 김상욱 교수 선출

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수가 지난 7월 13일 부산에게 개최된 제10회 한국그래핀학회 정기총회에서 한국그래핀학회의 7대 회장으로 선출되었다. 한국그래핀학회는 2008년 우리 대학 전기전자공학과 조병진 교수가 주도한 그래핀학술연구회 모임으로 출발하여 2019년 한국그래핀학회로 재도약하였으며, 우리나라 그래핀 연구와 학문적 교류를 촉진하는 데 중추적인 역할을 수행하고 있다. 김상욱는 2024년 1월부터 2년간 학회 회장직을 맡게 된다. 지난 10여년간 한국그래핀학회는 우리나라가 전세계적으로 연구를 선도하고 있는 대표적인 연구분야인 그래핀과 2차원소재에 대한 다양한 국내외 학술행사의 추진을 통해 연구활동의 증진과 함께 국제적 학술교류를 촉진하여 왔으며, 앞으로 본격적으로 그래핀을 산업적으로 유용한 신소재로 발전시키기 위한 연구개발 측면에서도 우리나라가 전 세계를 선도하는데 중추적인 역할을 수행하고자 한다. 김상욱 차기회장은 “그래핀과 2차원 신소재들이 IT, 에

2023-07-17