연구

〈 박 정 영, 정 유 성 교수〉

우리 대학 EEWS 대학원 박정영, 정유성 교수 연구팀이 합금 촉매 표면에서 벌어지는 화학 반응 과정을 실시간으로 관찰해 합금 촉매의 반응성 향상과 직결된 반응 원리를 규명했다.

연구팀의 관찰 결과는 차세대 고성능 촉매 설계에 활용할 수 있는 반응성 향상 원리의 기반이 될 것으로 기대된다.

GIST 물리․광과학과 문봉진 교수 연구팀과 공동으로 수행한 이번 연구 결과는 종합 과학 분야 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 7월 13일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Adsorbate-driven reactive interfacial Pt-NiO1-x nanostructure formation on the Pt3Ni(111) alloy surface, 백금-니켈 합금 표면위의 촉매 활성도가 높은 금속-산화물 경계 나노구조물 형성의 실시간 관찰)

합금 촉매는 단일 금속 또는 금속 산화물 촉매에 비해 뛰어난 성능을 보여 연료전지반응이나 탄소계열 공업화학반응 등에 이용되고 있다. 하지만 합금 촉매 반응의 결과에 대한 근본적인 원리는 자세히 밝혀지지 않아 촉매 연구 과정에서 발생하는 예상치 못한 결과를 설명하기 어려웠다.

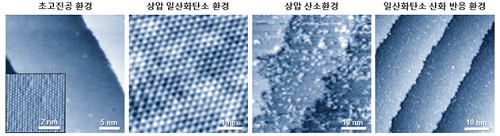

연구팀은 문제 해결을 위해 기존의 표면 직접 관찰 기기의 한계점을 크게 개선한 ‘상압 주사 터널링 전자 현미경’과 ‘상압 X-선 광전자분광기’를 활용해 백금-니켈 합금 촉매 표면의 역동적인 변화 과정을 관찰했다.

이를 통해 실제 반응 환경에서 백금-니켈 합금 촉매의 반응성 향상 이유가 금속-산화물 계면 나노구조의 표면 형성으로부터 시작됨을 밝혀냈다.

또한 일산화탄소 산화반응 과정에서 백금 혹은 니켈 산화물 단일 촉매에 비해 금속-산화물 계면 나노구조가 갖는 비교적 낮은 활성화 에너지는 촉매 반응 원리 상 반응성 향상에 보다 유리한 화학 반응 경로를 제시할 수 있음을 확인했다.

이 결과는 밀도범함수 이론을 바탕으로 한 양자역학 모델링 계산 결과를 통해 입증됐다.

박정영 교수는 “초고진공 환경을 기반으로 한 기존의 표면 과학이 풀지 못한 실제 반응 환경에서의 합금 촉매 반응 과정을 직접 관찰한 첫 연구사례이다”며 “합금 촉매의 계면이 촉매 향상도를 높일 수 있고, 현재 진행 중인 촉매전자학 연구와도 밀접한 관계를 가지고 있다. 다양한 종류의 실제 반응 환경에 근접한 촉매 표면 반응을 연구할 계획이다.”고 말했다.

이론적 원리 규명 연구를 주도한 정유성 교수는 “직접 관찰과 양자 계산을 통해 합금 촉매의 주된 활성 자리가 계면임을 규명한 연구로, 다양한 합금 촉매의 설계 및 최적화에 중요한 단서가 될 것이다”고 말했다.

상압 표면 분석을 주도한 GIST 문봉진 교수는“이 연구는 외부의 분자들과 쉴 새 없이 반응하면서 움직이는 마치 살아서 숨쉬고 있는 원자의 움직임과 반응성을 동시에 측정한 완벽한 표면물리연구이다”고 말했다.

이번 연구는 기초과학연구원 및 한국연구재단, GIST 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 주사 터널링 전자 현미경을 이용한 실시간 표면 관찰 이미지

그림2. 시간에 따른 표면 직접 관찰 이미지

-

연구 21개 화학반응 동시 분석..AI 신약 개발 판 바꾼다

임산부의 입덧 완화 목적으로 사용됐던 약물인 탈리도마이드(Thalidomide)는 생체 내에서는 광학 이성질체*의 특성으로 한쪽 이성질체는 진정 효과를 나타내지만, 다른 쪽은 기형 유발이라는 심각한 부작용을 일으킨다. 이런 예처럼, 신약 개발에서는 원하는 광학 이성질체만을 선택적으로 합성하는 정밀 유기합성 기술이 중요하다. 하지만, 여러 반응물을 동시에 분석하는 것 자체가 어려웠던 기존 방식을 극복하고, 우리 연구진이 세계 최초로 21종의 반응물을 동시에 정밀 분석하는 기술을 개발해, AI와 로봇을 활용하는 신약 개발에 획기적인 기여가 기대된다. *광학 이성질체: 동일한 화학식을 가지며 거울상 관계에 있으면서 서로 겹칠 수 없는 비대칭 구조로 존재하는 분자 쌍을 말한다. 이는 왼손과 오른손처럼 형태는 유사하지만 포개어지지 않는 관계와 유사하다. 우리 대학 화학과 김현우 교수 연구팀이 인공지능 기반 자율합성* 시대에 적합한 혁신적인 광학이성질체 분석 기술을 개발했다고 16일

2025-06-16 -

연구 인공지능으로 화학반응을 예측하다

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 화학자처럼 생각하는 인공지능을 개발했다고 4일 밝혔다. 연구팀이 개발한 인공지능은 유기 반응의 결과를 정확하게 예측한다. 유기 화학자는 반응물을 보고 유기 화학반응의 결과를 예상해 약물이나 유기발광다이오드(OLED)와 같이 원하는 물성을 갖는 분자를 합성한다. 하지만 실험을 통해 화학반응의 생성물을 직접 확인하는 작업은 일반적으로 시간과 비용이 많이 소모된다. 게다가 유기 화학 반응은 같은 반응물에서 다양한 생성물이 생길 수 있어 숙련된 유기 화학자라도 모든 화학반응을 정확하게 예측하지 못한다. 이런 한계를 극복하고자 인공지능을 이용해 유기 반응을 예측하는 연구가 활발하게 일어나고 있다. 대부분의 연구는 반응물과 생성물을 서로 다른 두 개의 언어로 생각하고 한 언어에서 다른 언어로 번역하는 언어 번역 모델을 사용하는 방법에 집중하고 있다. 이 방법은 예측 정확도는 높지만, 인공지능이 화학을 이해하고 생성물을 예측했다고 해석하기

2022-10-04 -

인물 화학과 김상규 교수, 대한화학회 학술상 수상

우리 대학 화학과(자연과학연구소장) 김상규 교수가 오는 4월 21일~23일 수원 컨벤션센터에서 온라인으로 개최하는 대한화학회 학술발표회에서 학술상(Excellence Academic Award)를 수상한다. 대한화학회는 매년 탁월한 논문을 발표하여 화학의 학문적 발전에 크게 기여한 1인을 선발해 학술상을 수여하고 있다. 김상규 교수는 실험물리화학분야 중 들뜬 상태 반응동역학 분야를 오랫동안 연구하여, 특히 비단열동역학(Nonadiabatic Dynamics) 중 일어나는 화학반응의 자세한 전모를 분자수준에서 기술한 점을 인정받았다. 수상 후 4월 23일 'Nonadiabatic Reaction Dynamics in the excited states of polyatomic Molecules"라는 주제로 기념 강연을 가질 예정이며, 온라인을 통해 학술발표회 참가자들에게 중계될 예정이다.

2021-04-01 -

인물 화학과 이효철 교수, 제62회 3·1문화상 수상자 선정

재단법인 3·1문화재단(이사장 김기영)은 제62회 3·1 문화상 수상자로 우리 대학 화학과 이효철 교수를 선정했다고 31일 밝혔다. 자연과학 부문 학술상을 받는 이효철 교수는 화학반응에서 분자 내 결합 형성의 근본적 원리 규명에 매진하면서 고정관념을 타파하는 혁신적인 연구 결과들을 발표하는 등 구조동역학 분야를 선도하는 세계적 석학으로서 대한민국의 화학 발전에 크게 기여했다. 3·1 문화상은 3·1운동 정신을 이어받아 조국의 문화 향상과 산업 발전의 기반을 제공하는 취지에서 1959년 제정돼 이듬해 3월 1일 첫 시상식을 열었다. 1966년 8월에 재단법인 3·1문화재단 설립으로 이어져, 현재 대한유화 주식회사(회장 이순규)에 의해서 운영되는 공익 포상 제도다. 우리 대학 이효철 교수 외에도 인문·사회과학 부문 학술상에 이성규 서울대 명예교수, 예술상에 윤후명 소설가, 기술·공학상에 안종

2021-02-01 -

연구 백무현 교수, 전극만 이용해 분자의 반응성 자유자재 조절 성공

우리 대학 화학과 백무현 교수(기초과학연구원(IBS) 분자활성 촉매반응 부연구단장) 연구팀은 한상우 우리 대학 화학과 교수(나노텍토닉스 창의연구단장)팀과의 공동연구를 통해 전압을 가하는 것만으로 분자의 반응성을 조절할 수 있는 ‘만능 작용기’를 개발했다. 연구진은 분자의 전기적 성질을 결정하는 원자단인 작용기*를 전극이 대신할 수 있음을 증명하고, 전극을 활용해 다양한 화학반응을 제어하는데 성공했다. 여러 작용기의 역할을 대신할 수 있는 하나의 만능 작용기를 개발한 것이다. * 유기화합물의 전기적 성질을 결정짓는 원자단. 에탄올(C2H5OH)의 하이드록시기(-OH), 아세톤(CH3-CO-CH3)의 카보닐기(-CO-) 등이 작용기에 해당한다. 과학기술정보통신부(장관 최기영)는 이번 성과가 10월 9일 03시(한국시간) 세계 최고 권위의 학술지 사이언스(Science, IF 41.845)에 게재되었다고 밝혔다. 작용기는 전자를 끌어당기거나/밀어내는 효과를

2020-10-12