연구

〈 이정용 교수, 이상훈 박사과정 〉

우리 대학 EEWS 대학원 이정용 교수 연구팀이 산소와 수분에 저항성을 갖는 박막을 이용해 고성능, 고안정성의 양자점 태양전지 제작 기술을 개발했다.

백세웅 박사, 이상훈 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘에너지&인바이러멘탈 사이언스’ 5월 10일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : A hydro/oxo-phobic top hole-selective layer for efficient and stable colloidal quantum dot solar cells)

콜로이달 양자점 태양전지는 매우 가볍고 유연하며 근적외선 영역까지 흡수하는 특성 때문에 차세대 전자소자의 에너지 소재로 주목받고 있다. 최근 변환효율이 향상되면서 다양한 상업적 응용 가능성이 높아지고 있지만 아직까지 효율과 안정성, 비용 측면에서 기존의 상업화된 태양전지에 비해 경쟁력이 부족했다.

연구팀은 비정질의 단분자 박막이 산소 및 수분에 높은 저항성을 갖는 것에 주목해 이를 양자점 태양전지의 외부 전극 쪽 정공선택층으로 활용하는 기술을 개발했다.

산소 및 수분에 저항성이 높은 막을 외부 전극 쪽에 활용하면 공기 중에 노출됐을 때 산소나 수분의 침투를 효과적으로 막아 양자점 태양전지소자의 안정성을 크게 향상시킬 수 있다.

특히 이 단분자 박막은 유기 반도체 증착을 통해 전기전도도를 크게 향상시킬 수 있어 단순한 배리어 층이 아닌 태양전지에서 생성된 정공(正孔)을 효과적으로 전달하는 역할도 수행할 수 있다.

연구팀의 기술은 다양한 장점을 갖는다. 우선 진공증착 방식을 이용하기 때문에 소자 종류와 상관없이 어떠한 박막소자에도 응용 가능하다. 또한 두께를 자유롭게 조절할 수 있어 박막이 갖는 산소 및 수분의 차단 특성을 극대화할 수 있다.

또한 양자점 층에서 생성된 정공을 전극까지 효과적으로 전달할 수 있고 비싼 금 전극을 성능 감소 없이 저렴한 은 전극으로 대체할 수 있기 때문에 소자의 생산비용을 크게 낮출 수 있다.

연구팀은 이 기술로 고성능 및 고안정성 양자점 태양전지를 제작하는데 성공했다. 이는 기존의 금 전극을 사용해 제작한 고효율 양자점 태양전지와 비슷한 효율을 가진다.

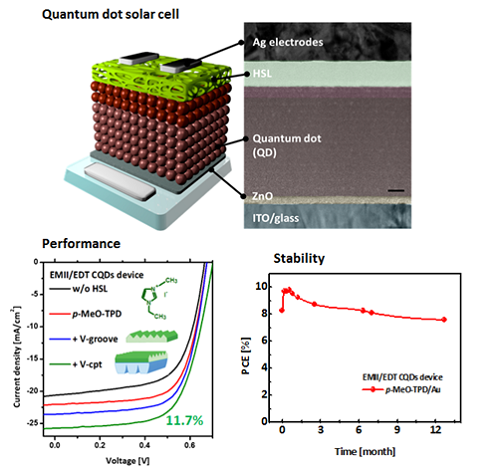

연구팀은 단분자 박막을 이용한 양자점 태양전지를 제작해 약 11.7%의 최고효율을 달성했고, 산소 및 수분 저항성을 확보해 소자를 공기 중에서 보관할 시 약 1년이 지나도 초기 효율의 90% 이상을 유지함을 확인했다.

이 교수는 “양자점 태양전지 뿐 아니라 양자점 발광소자, 유기 전자소자, 페로브스카이트 소자 등 다양한 분야에 적용이 가능한 기술이다”며 “저렴한 가격에 고효율의 양자점 태양전지를 제작해 상용화를 앞당길 수 있는 원천기술이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 기초연구사업, 기후변화대응기술개발사업, KAIST 기후변화연구허브 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

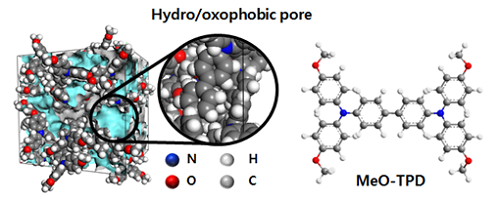

그림1. 비정질 단분자 박막을 3D 이미지로 묘사한 개념도

그림2. 개발한 기술에 대한 개념도와 제작된 양자점 태양전지 성능 그래프

-

연구 와이파이보다 100배 빠른‘라이파이’속도·보안 다 잡았다

라이파이(Li-Fi)는 LED 불빛처럼 눈에 보이는 빛인 가시광선 대역(400~800 THz)을 활용한 무선통신 기술로, 기존 와이파이(Wi-Fi)보다 최대 100배 빠른 속도(최대 224Gbps)를 제공한다. 사용할 수 있는 주파수 할당의 제약이 없고 전파 혼신 문제도 적지만, 누구나 접근이 가능해서 보안에는 상대적으로 취약하다. 한국 연구진이 기존 광통신 소자의 한계를 뛰어넘어 송신 속도와 보안을 동시에 향상시킬 수 있는 라이파이의 새로운 플랫폼을 제시했다. 우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀이 국가과학기술연구회(NST, 이사장 김영식) 산하 한국표준과학연구원(KRISS, 원장 이호성) 임경근 박사와 협력해, 차세대 초고속 데이터 통신으로 주목받는 ‘라이파이(Li-Fi)’ 활용을 위한 ‘온-디바이스 암호화 광통신 소자’ 기술을 개발했다고 24일 밝혔다. 조힘찬 교수팀은 친환경 양자점(독성이 적고 지속 가능한 소재)을 이용

2025-06-24 -

연구 세계 최초 카이럴자성 양자점 개발- 빛 구동 AI용 소자 구현

기존 양자점(quantum dots)에는 카이랄 방향성, 광학적 또는 자기적 특성을 복합적으로 구현하는 것이 매우 어려운 기술이었다. KAIST 연구진이 이런 한계를 극복하고, 세계 최초로 광학적 카이랄성과 자성의 융합 특성을 동시에 갖춘 ‘카이럴 자성 양자점’을 개발하고, 이를 활용하여 사람의 뇌처럼 정보를 보고, 판단하고, 저장하며 초기화할 수 있는 기능을 단일 소자에 집약해, 고성능 AI 하드웨어의 새로운 패러다임을 제시했다. 우리 대학 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 빛에 의해 비대칭 반응하는 카이랄성과 자성을 동시에 갖는 특수 나노입자인 양자점(CFQD)을 세계 최초로 개발하고, 저전력 인간 뇌 구조와 작동 방식을 모방한 인공지능 뉴로모픽 소자(ChiropS)까지 성공적으로 구현했다. 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 개발한 카이랄 양자점을 활용한 광 시냅스 트랜지스터는 편광 구분, 멀티 파장 인식, 전기 소거 등 다양한 기능을 단일 소자에 집

2025-04-25 -

연구 기존 양자점 뛰어넘는 적외선 센서 기술 개발

최근 양자 큐비트 기술 분야에서는 양자 상태를 확보하기 위해 결정질 반도체를 활용한 아발란체 광다이오드 소자*들이 활용되고 있으나, 높은 열잡음으로 인해 극저온 구동이 필수적이며, 적외선 대역에서 높은 탐지 효율을 갖는 소재의 부재로 기술적 한계에 직면했다. 우리 연구진이 양자점 소재가 차세대 양자 기술로 활용될 돌파구를 제시했다. *아발란체 광다이오드 소자: 매우 미세한 빛을 증폭하여 감지하는 고성능 센서 소자로서 야간 투시경이나 자율주행차, 우주 관측, 양자통신 등에 사용 우리 대학 전기및전자공학부 이정용 교수 연구팀이 콜로이드 양자점을 활용해 하나의 적외선 광자 흡수를 통하여 85배의 전자를 생성할 수 있는 아발란체 전자 증폭 기술*을 개발하여 기존 기술의 한계를 뛰어 넘는 감도를 달성했다고 8일 밝혔다. *아발란체 전자 증폭: 기술 강한 전기장이 인가된 반도체에서 전자가 가속되어 인접 원자와 충돌을 통해 다수의 전자를 생성하는 신호 증폭 기술 화학적으로 합성된

2025-01-08 -

연구 메타버스 시대 이끌 초고해상도 화면 구현 패터닝 기술 개발

생동감 있는 색상, 높은 효율과 긴 수명을 자랑하는 양자점(Quantum Dot) 기반 디스플레이가 주목받고 있다. 특히, 친환경 인듐 포스파이드(InP) 양자점은 현재 TV와 스마트폰을 비롯한 다양한 디스플레이에 폭넓게 활용되고 있다. 그러나 다가오는 메타버스 시대를 현실감 있게 구현하기 위한 디스플레이 구현을 위해서는 초고해상도 양자점 패턴 제작 기술의 개발이 필수적이다. 우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀이 신규 양자점 리간드*를 개발하여 InP 양자점의 초고해상도 패턴을 형성하는 동시에 소자 효율을 향상시키는 신기술을 개발했다고 13일 밝혔다. *리간드: 양자점 표면에 결합하여 양자점을 보호하고 계면활성제 역할을 하는 물질. InP 양자점은 외부 환경에 민감하여 패턴 형성 공정 중 광학적 특성이 크게 저하되는 한계가 있었다. 또한, 디스플레이 효율에 직결되는 리간드를 조절하는 과정에서도 광학적 특성이 손상되는 문제가 있었다. 따라서, 소재 고유의 특성을 유

2024-12-18 -

연구 페로브스카이트 태양전지의 한계를 극복하다

전체 태양 에너지의 약 52%를 활용하지 못하는 문제점을 가진 기존 페로브스카이트 태양전지가 한국 연구진에 의해 근적외선 광 포집 성능을 극대화하면서도 전력 변환 효율을 크게 향상하는 혁신기술로 개발되었다. 이는 차세대 태양전지의 상용화 가능성을 크게 높이며, 글로벌 태양전지 시장에서 중요한 기술적 진전에 기여할 것으로 보인다. 우리 대학 전기및전자공학부 이정용 교수 연구팀과 연세대학교 화학과 김우재 교수 공동 연구팀이 기존 가시광선 영역을 뛰어넘어 근적외선 광 포집을 극대화한 고효율·고안정성 유무기 하이브리드 태양전지 제작 기술을 개발했다고 31일 밝혔다. 연구팀은 가시광선 흡수에 한정된 페로브스카이트 소재를 보완하고, 근적외선까지 흡수 범위를 확장하는 유기 광반도체와의 하이브리드 차세대 소자 구조를 제시하고 고도화했다. 또한, 해당 구조에서 주로 발생하는 전자구조 문제를 밝히고 다이폴 층*을 도입해 이를 획기적으로 해결한 고성능 태양전지 소자를 발표했다

2024-10-31