연구

〈 최 유 진 박사과정, 이 상 엽 특훈교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 대장균을 이용해 다양한 나노재료를 생물학적으로 합성할 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구를 통해 기존의 물리, 화학적 방법으로 합성되지 않는 새로운 나노재료도 생물학적으로 합성할 수 있는 가능성을 제시했다.

중앙대학교 박태정 교수 팀과 공동으로 진행하고 우리 대학 최유진 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘미국 국립과학원 회보(PNAS)’ 5월 22일자 온라인 판에 게재됐다.

기존의 생물학적 나노재료는 주로 고온, 고압의 조건에서 합성되고 유독한 유기용매와 값비싼 촉매를 사용하기 때문에 환경오염과 높은 에너지 소모의 문제가 있었다.

대안으로 친환경적이고 경제적인 미생물을 활용한 생물 공학적 나노재료 합성법에 대한 연구가 진행되고 있다. 그러나 현재까지 보고된 합성기술은 나노재료의 종류가 다양하지 않고 결정질과 비결정질 나노재료의 합성 원리가 규명되지 않아 다양한 결정질의 나노재료를 만드는 데 어려움이 있다.

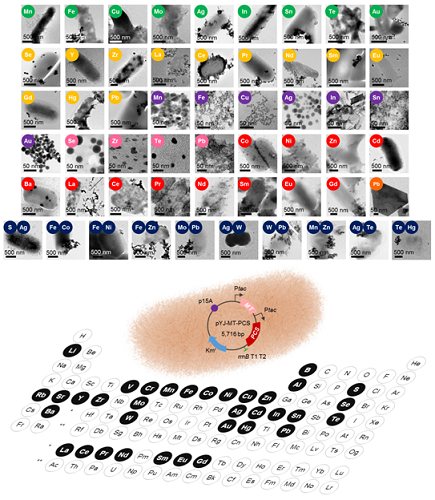

이 교수 연구팀은 유전자 재조합 대장균을 이용해 주기율표 기반의 35개 원소로 이뤄진 60가지의 다양한 나노재료를 친환경적으로 생물학적 합성하는 기술을 개발했다.

다양한 금속 이온과 결합할 수 있는 단백질인 메탈로싸이오닌(metallothionein)과 펩타이드인 파이로킬레틴(phytochelatin)을 합성하는 파이오킬레틴 합성효소(phytochelatin synthase)를 대장균 내에서 동시에 발현해 다양한 나노재료를 합성하는 데 성공했다.

연구팀은 각 원소별 푸베 다이어그램(pourbaix diagram)을 분석해 생물학적 나노재료의 합성 과정에서 열역학적 안정성을 갖는 화학종의 상태를 파악했다. 이를 기반으로 생물학적으로 합성 가능한 물질을 예측 및 생산하는 데 성공했다.

또한 용액의 pH를 조절해 기존 생물학적 합성 조건에서 합성이 불가능하거나 비결정질 나노재료로 합성되는 물질을 합성이 가능하게 만들었다.

연구팀의 이번 연구는 화학적 방법으로 합성하기 어렵거나 아직 보고되지 않은 다양한 나노소재의 종류를 확장시켰다는 의의를 갖는다.

이상엽 특훈교수는 “기존의 물리, 화학적인 공정을 통한 나노재료 합성이 아닌 박테리아를 대사공학적으로 개량한 뒤 생물 공학적 배양을 통해 원하는 나노입자를 쉽고 효율적으로 합성 가능한 기술이다”고 말했다.

또한 “생물공학적 방법으로 합성된 60개의 나노재료들은 나노입자, 나노막대, 나노 판상형 등의 모양을 가지며 향후 에너지, 의료, 환경 분야 등 다양한 산업적 응용이 가능하다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 기후변화대응사업의 ‘바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 연구과제’의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 재조합 대장균을 이용한 다양한 나노재료들의 생물학적 합성 기술의 전체 모식도 및 이미지

-

연구 미래를 위한 대체 불가 바이오 제조 전략 제시

2021년 서울국제포럼과 KAIST가 공동 개최한 “글로벌 복합위기와 4차 산업혁명의 대전환기, 탄력성장의 도전과 기회” 포럼에서 KAIST 이상엽 특훈교수는 우리나라가 미래 국가경쟁력을 확보하기 위해서는 대체 불가 기술 (non-fungible technology; NFT)을 확보해야 한다고 처음으로 제시한 바 있다. 기후 변화의 심각성에 연간 약 1.1억 톤의 식품 폐기물을 포함한 다양한 유기 폐기물들, 그리고 이산화탄소도 바이오 제조를 위한 원료로 사용하도록 대체 불가능한 바이오기술(Bio-NFT)로 활용하는 것이 이제 선택이 아닌 필수가 됐다. 우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 기술 혁신, 원료 공급 최적화 및 적절한 인프라를 통해 바이오 제조의 확장을 포함한 경쟁력 확보 전략 수립에 대한 논문을 네이처 화학공학지(Nature Chemical Engineering)에 월드뷰(Worldview)에 7월 22일 자로 제시했다고 24일 밝혔다.

2024-07-25 -

연구 암세포 약물반응 예측 ‘그레이박스’ 개발

지난 수십 년간 많은 의생명과학자의 집중적인 연구에도 불구하고 여전히 국내 사망원인 1위는 암이다. 이처럼 암 치료가 난해한 이유는 환자마다 암 발생의 원인이 되는 유전자 돌연변이와 그로 인한 유전자 네트워크 변형이 서로 달라서 전통적인 실험생물학 접근만으로 표적치료를 적용하는 데에는 본질적인 한계가 있기 때문이다. 한편 딥러닝과 같은 소위 블랙박스(black-box) 방식의 인공지능 기술을 활용해 실험을 대체하고 데이터 학습을 통해 약물 반응을 예측할 수 있으나 이에 대한 생물학적 근거를 설명할 수 없어 결과를 신뢰하기 어려웠다. 우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 인공지능과 시스템생물학을 융합해 암세포의 약물 반응 예측 및 메커니즘 분석을 동시에 이룰 수 있는 새로운 개념의 ‘그레이박스’ 기술을 개발했다고 3일 밝혔다. 조광현 교수 연구팀은 높은 예측 성능을 보이지만 그 근거를 알 수 없어 블랙박스로 불리는 딥러닝과 복잡한 대규모 모델

2024-06-03 -

인물 이상엽 특훈교수, 합성생물학 개척자 상 수상

전 세계적으로 바이오 제조의 핵심기술인 합성생물학 분야 기술개발 경쟁이 치열하다. 우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 합성생물학 분야 연구자, 기업인, 투자자 등이 대거 참여하는 세계 최대의 콘퍼런스인 ‘신바이오베타(SynBioBeta) 2024’에서 세계 합성생물학 개척자 상인 ‘신바이오베타 파이오니어 상(SynBioBeta Pioneer Award)’을 수상했다고 31일 밝혔다. 5월 6일부터 9일까지 미국 산호세 컨벤션센터에서 개최된 신바이오베타 2024는 순수한 학술대회와는 다르게 학계와 연구계 연구자들뿐 아니라 수많은 합성생물학 기업과 투자자들이 모여 기조 강연, 패널토론, 전시, 투자 네트워킹 등 다양한 형태의 방식으로 진행됐다. 인간 게놈서열을 처음으로 밝힌 크래그 벤터 박사, 바이오 투자계의 전설인 비노드 코슬라, 노벨상 수상자인 토마스 쉬도프 교수, 조인트 바이오에너지연구소의 제이 키슬링 CEO 등 600여

2024-06-03 -

연구 개인 맞춤형 정밀 의학 정확도 높일 ‘렌즈’ 개발

평균이 아닌 개인차를 고려하는 정밀 의학 시대가 열렸다. 사람마다 다른 유전적 특징을 알아내는 기술이 비약적으로 발전한 덕분이다. 더 빠르고, 정확하게 전사체를 해독할 수 있는 새로운 도구가 개발됐다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수(IBS 수리 및 계산 과학 연구단 의생명 수학 그룹 CI) 연구팀은 전사체 분석 빅데이터에서 유용한 생물학적 정보만 골라내는 새로운 도구인 ‘scLENS(single-cell Low-dimension Embedding using Effective Noise Subtraction)’를 개발했다. 단일세포 전사체 분석은 최근 생물학, 신약 개발, 임상 연구 등 여러 분야에서 주목받는 도구다. 개별 세포 단위에서 유전적 변화를 확인할 수 있기 때문이다. 가령, 단일세포 전사체 분석을 이용하면 암 조직 내 수십 가지 종류의 세포를 구분하고, 유전적 변이가 발생한 세포만 표적하는 정밀 치료가 가능해진다. 단일세포 전사체 분석 기술이

2024-05-09 -

행사 KAIST 첨단 연구의 체험·전시·제품을 짜릿하게 만나다

우리 대학이 4월 과학의 달을 맞아 첨단 연구성과를 체험형 전시 프로그램으로 구성해 시민과 소통에 나선다. 25일부터 28일까지 4일간 대전 엑스포 시민광장 및 과학공원 일대에서 열리는 '2024 대한민국 과학축제 & 과학기술대전'에 6개 연구팀 및 3개 창업기업이 참여해 기술을 선보인다. '과학 실험실' 구역에서는 수면·퍼스널 컬러·뇌구조 분야의 연구진이 체험형 전시로 관람객을 맞는다. 석현정 산업디자인학과 교수 연구팀은 인공지능 기반 퍼스널컬러 진단 서비스를 제공하는 '나의 퍼스널 컬러 찾기(The Authentic Color Play)' 부스를 설치한다. 방문객들은 현장에서 피부색 자동 측정 기술을 직접 체험해보고 개인 피부에 최적화된 색상을 추천받을 수 있다. 김재경 수리과학과 교수 연구팀은 방문객이 양질의 수면을 하고 있는지 3분 만에 알아볼 수 있는 '슬립스(SLEEPS)' 프로그램을 운영한다. 머신러닝 기반의 수면장애 예측 알고리즘을

2024-04-25