연구

< (왼쪽부터) 화학과 김우연 교수, 정원호 박사과정, 김형우 박사과정 >

최근 자연어나 이미지, 동영상, 음악 등 다양한 분야에서 주목받는 생성형 AI가 신약 설계 분야에서도 기존 신규성 문제를 극복하고 새로운 혁신을 일으키고 있다고 하는데 어떤 기술일까?

우리 대학 화학과 김우연 교수 연구팀이 단백질-분자 사이의 상호작용을 고려해 활성 데이터 없이도 타겟 단백질에 적합한 약물 설계 생성형 AI를 개발했다고 18일 밝혔다.

신규 약물을 발굴하기 위해서는 질병의 원인이 되는 타겟 단백질에 특이적으로 결합하는 분자를 찾는 것이 중요하다. 기존의 약물 설계 생성형 AI는 특정 단백질의 이미 알려진 활성 데이터를 학습에 활용하기 때문에 기존 약물과 유사한 약물을 설계하려는 경향이 있다. 이는 신규성이 중요한 신약 개발 분야에서 치명적인 약점으로 지적되어 왔다. 또한 사업성이 높은 계열 내 최초(First-in-class) 타겟 단백질에 대해서는 실험 데이터가 매우 적거나 전무한데, 이 경우 기존 방식의 생성형 AI를 활용하는 것이 불가능하다.

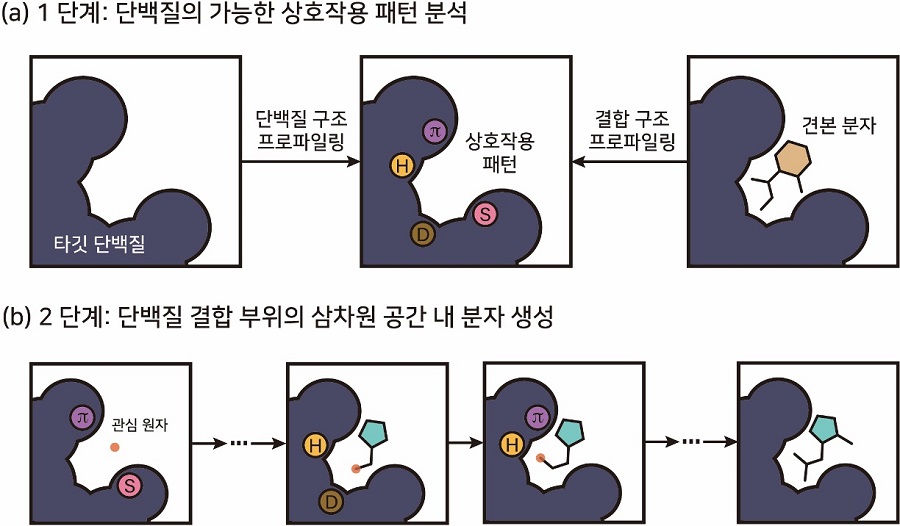

연구팀은 이런 데이터 의존성 문제를 극복하기 위해 단백질 구조 정보만으로 분자를 설계하는 기술 개발에 주목했다. 타겟 단백질의 약물 결합 부위에 대한 3차원 구조 정보를 주형처럼 활용해 해당 결합 부위에 꼭 맞는 분자를 주조하듯 설계하는 것이다. 마치 자물쇠에 딱 맞는 열쇠를 설계하는 것과 같은 이치다.

또한 기존 단백질 구조 기반 3차원 생성형 AI 모델들은 신규 단백질에 대해 설계한 분자들의 안정성과 결합력이 떨어지는 등 낮은 일반화 성능을 개선하기 위해서 연구팀은 신규 단백질에 대해서도 안정적으로 결합할 수 있는 분자를 설계할 수 있는 기술을 개발하는 데 초점을 뒀다.

연구팀은 설계한 분자가 단백질과 안정적으로 결합하기 위해서는 단백질-분자 간 상호작용 패턴이 핵심 역할을 하는 것에 착안했다. 연구팀은 생성형 AI가 이러한 상호작용 패턴을 학습하고, 분자 설계에 직접 활용할 수 있도록 모델을 설계하고 재현할 수 있도록 학습시켰다.

기존 단백질 구조 기반 생성형 AI 모델들은 부족한 학습 데이터를 보완하기 위해 10만~1,000만 개의 가상 데이터를 활용하는 반면, 이번 연구에서 개발한 모델의 장점은 수천 개의 실제 실험 구조만을 학습해도 월등히 높은 성능을 발휘한다는 것이다. 이는 자연에서 관찰되는 단백질-분자 상호작용 패턴을 사전 지식의 형태로 학습에 활용함으로써 적은 데이터만으로도 일반화 성능을 획기적으로 높인 것에 기인한다.

일례로 아시아인에 주로 발견되는 돌연변이 상피 성장인자 수용체(EGFR-mutant)*는 비소세포폐암의 주요 원인으로 알려져 있는데, 이를 타겟으로 하는 약물을 설계하기 위해서는 야생형(wild-type) 수용체**에 대한 높은 선택성을 고려하는 것이 필수적이다.

*상피 성장인자 수용체: 상피 성장인자 수용체:상피 성장인자 수용체는 상피 세포의 성장을 촉진하는 인자에 결합함으로써 활성화되는 막 단백질로, 이 수용체의 돌연변이로 인한 지나친 활성은 다양한 종양의 발생과 관련이 있다고 알려져 있음

**야생형 수형체: 야생형은 자연 상태에서 가장 흔하게 발견되는 유전자형 또는 표현형으로, 유전자나 생체 분자 등의 변이가 없는 정상적인 상태를 말함

< 그림 1. 본 연구진이 개발한 단백질-분자 상호작용 패턴 기반 3차원 생성형 AI의 개념도. (a) 첫 번째 단계에서는 타겟 단백질의 결합 부위를 분석하여 가능한 상호작용 패턴을 규명한다. (b) 두 번째 단계에서 AI는 미리 지정한 상호작용 패턴에 따라 단백질 결합 부위의 3차원 공간 내부에 원자를 순차적으로 추가함으로써 분자를 완성한다. 원 안의 문자는 다음과 같은 상호작용 유형을 나타낸다: 수소 결합(H), 소수성 상호작용(D), 이온 결합(S) 및 파이 겹침(π) >

연구진은 생성형 AI를 통해 돌연변이가 일어난 아미노산에 특이적인 상호작용을 유도해 분자를 설계했고, 그 결과 생성된 분자의 23%가 이론상으로 100배 이상의 선택성을 가지는 것으로 예측됐다. 이와 같은 상호작용 패턴에 기반한 생성형 AI는 인산화효소 저해제(kinase inhibitor)* 등과 같이 약물 설계에 있어 선택성이 중요한 상황에서 더욱 효과적으로 활용될 수 있다.

*인산화효소 저해제: 단백질의 인산화를 촉진하는 효소로, 일반적으로 아데노신 삼인산(ATP)으로부터 인산기를 단백질의 특정 잔기에 전달함. 인산화효소는 세포 내 신호전달 네트워크의 핵심 조절자로서, 다양한 질병의 기전에 관여하여 약물 개발의 표적으로 여겨지고 있음. 이를 위해 인산화효소에 결합하여 활성을 억제하는 목적을 가지는 분자를 인산화효소 저해제라 함

제1 저자로 참여한 화학과 정원호 박사과정 학생은 “사전 지식을 인공지능 모델에 사용하는 전략은 상대적으로 데이터가 적은 과학 분야에서 적극적으로 사용되어 왔다”며 “이번 연구에서 사용한 분자 간 상호작용 정보는 약물 분자뿐 아니라 다양한 생체 분자를 다루는 바이오 분야의 문제에도 유용하게 적용될 수 있을 것”이라고 말했다.

한국연구재단의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) (IF=16.6)’ 2024년 3월 15호에 게재됐다. (논문명: 3D molecular generative framework for interaction-guided drug design, 논문 링크: https://www.nature.com/articles/s41467-024-47011-2)

-

연구 AI가 여론 조작? 한국어 'AI 생성 댓글' 탐지 기술 개발

생성형 AI 기술이 발전하면서 이를 악용한 온라인 여론 조작 우려가 커지고 있다. 이에 따른 AI 생성글 탐지 기술도 개발되었는데 대부분 영어로 된 장문의 정형화된 글을 기반으로 개발돼, 짧고(평균 51자), 구어체 표현이 많은 한국어 뉴스 댓글에는 적용이 어려웠다. 우리 연구진이 한국어 AI 생성 댓글을 탐지하는 기술을 개발해서 화제다. 우리 대학 전기및전자공학부 김용대 교수 연구팀이 국가보안기술연구소(국보연)와 협력해, 한국어 AI 생성 댓글을 탐지하는 기술 'XDAC'를 세계 최초로 개발했다고 23일 밝혔다. 최근 생성형 AI는 뉴스 기사 맥락에 맞춰 감정과 논조까지 조절할 수 있으며, 몇 시간 만에 수십만 개의 댓글을 자동 생성할 수 있어 여론 조작에 악용될 수 있다. OpenAI의 GPT-4o API를 기준으로 하면 댓글 1개 생성 비용은 약 1원 수준이며, 국내 주요 뉴스 플랫폼의 하루 평균 댓글 수인 20만 개를 생성하는 데 단 20만 원이면 가능할 정도다.

2025-06-24 -

연구 6만 편 논문 대신할 ‘한번의 실험’으로 약물 저해효과 정확 예측

기존 신약 개발에서는 수많은 농도 조건에서 반복 실험을 거쳐 약물 간 상호작용을 분석하고, 저해상수를 추정하는 방식이 사용돼 왔다. 이 방법은 지금까지 6만 편 이상의 논문에 활용될 만큼 널리 쓰였다. 그런데 최근, 학부생이 제 1저자로 참여한 국내 연구진이 단 하나의 저해제 농도만으로 저해상수를 정확히 추정할 수 있는 획기적인 분석법을 제안해 주목을 받고 있다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀(IBS 의생명 수학 그룹 CI)이 충남대(총장 김정겸) 약대 김상겸 교수팀과 기초과학연구원(원장 노도영, IBS) 의생명수학그룹과 공동연구를 통해, 단 하나의 실험으로 약물 저해 효과*를 예측할 수 있다고 26일 밝혔다. *약물 저해 효과: 한 약물이 특정 효소의 작용을 억제함으로써 다른 약물의 대사(분해 및 처리 과정) 또는 생리학적 효과에 영향을 주는 현상 공동 연구팀은 수학적 모델링과 오차 지형 분석을 통해 정확도 향상에 기여하지 않는 저해제 농도를 제거하고, 단

2025-06-16 -

행사 신약 개발 기업 HLB 그룹과 전격 협력

우리 대학이 미래 첨단 바이오 의료시대를 대비해 연구 투자 및 산학협력 확대를 위해 16일(월) 대전 본원에서 HLB(주)(에이치엘비, 이하 HLB) 그룹(회장 진양곤)과 포괄적인 상호협력 협약을 맺는다. 이번 협약을 통해 두 기관은 암, 파킨슨병 등 난치성 질환 신약을 발굴하기 위한 교육과 연구를 전격적으로 추진할 예정이다. 국내 바이오 의료분야의 GDP 기여율은 1.6%에 불구하고, 연간 약 7,000조에 이르는 세계 신약 시장에 차지하는 비율도 미미하다. 한국경제의 반도체, 배터리, 자동차 산업 의존도가 매우 높은 만큼 바이오 의료분야의 약진이 절실한 상황이다. 이에 우리 대학은 첨단 바이오 분야 발전을 위해 생명과학기술대학 산하에 ‘공학생물학대학원’과‘줄기세포및재생의료대학원’프로그램 개설한 바 있다. 또한 지자체 및 신약 개발 기업과 전방위적인 협력으로 바이오 의료분야 선순환 발전을 위한 돌파구 마련에 노력하고 있다.

2024-12-16 -

연구 ‘로봇스케치’ 도쿄 데뷔, 최우수 심사위원상 수상

VR 헤드셋을 쓴 디자이너(산업디자인학과 이준협 박사)가 태블릿과 펜으로 아무 것도 없는 가상 공간 속에서 유려한 입체 형태와 복잡한 관절 구조를 가지는 4족 거미 로봇을 단 몇 분 만에 그려서 완성했다. 디자이너가 컨트롤러를 조작하자 움직이던 거미 로봇이 일어나 2족 휴머노이드 로봇으로 자세를 수정하고 두 발을 짚고 걸음을 내딛기 시작했다. (2024 시그래프 아시아 리얼타임 라이브의 KAIST 로봇스케치 시연 장면) 우리 대학 12월 6일 도쿄 국제 포럼에서 열린 ‘시그래프 아시아 2024’의 하이라이트인 리얼타임 라이브(Real-Time Live!)에서 산업디자인학과 배석형 교수팀이 기계공학과 황보제민 교수팀과 협업하여 개발한 ‘로봇스케치(RobostSketch)’ 기술이 최우수 심사위원상(Jury’s Choice)을 수상했다고 9일 밝혔다. ‘시그래프 리얼타임 라이브’는 컴퓨터 그래픽스 및

2024-12-09 -

연구 세계 최초 원자 편집으로 신약 발굴 패러다임 바꿔

선도적 신약 개발에서는 약효의 핵심 원자를 손쉽고 빠르게 편집하는 신기술은 의약품 후보 발굴 과정을 혁신하는 원천 기술이자, 꿈의 기술로 여겨져 왔다. 우리 대학 연구진이 약효를 극대화하는 단일 원자 편집 기술 개발에 세계 최초 성공했다. 우리 대학 화학과 박윤수 교수 연구팀이 오각 고리 화합물인 퓨란의 산소 원자를 손쉽게 질소 원자로 편집·교정하여, 제약 분야에서 널리 활용되는 피롤 골격으로 직접 전환하는 원천 기술 개발에 성공했다고 8일 밝혔다. 해당 연구성과는 그 중요성을 인정받아 과학 분야 최고권위 학술지인 ‘사이언스(Science)’誌 에 지난 10월 3일 게재됐다. (논문명: Photocatalytic Furan-to-Pyrrole Conversion) 많은 의약품은 복잡한 화학 구조를 갖지만, 정작 이들의 효능은 단 하나의 핵심 원자에 의해 결정되기도 한다. 대표적으로, 산소, 질소와 같은 원자는 바이러스에 대한 약리 효과

2024-10-10