연구

< 화학과 장석복 특훈교수 >

자연에 풍부한 탄화수소를 원료로 페니실린 등 항생제를 합성할 수 있는 새로운 촉매가 나왔다. 우리 대학 화학과 장석복 특훈교수(기초과학연구원 (IBS) 분자활성 촉매반응 연구단장) 연구팀은 서상원 전(前) 기초과학연구원 차세대 연구 리더(現 DGIST 화학물리학과 교수)와의 협업으로 경제적인 니켈 기반 촉매를 이용해 탄화수소로부터 항생제 원료물질인 ‘카이랄 베타-락탐’을 합성하는 화학반응을 개발했다.

1928년 영국의 생물학자인 알렉산더 플레밍은 푸른곰팡이에서 인류 최초의 항생제인 페니실린을 발견했다. 이후 1945년 영국 화학자 도로시 호지킨이 베타-락탐으로 불리는 고리 화합물이 페니실린을 구성하는 주요 구조임을 밝혀냈다. 베타-락탐은 탄소 원자 3개와 질소 원자 1개로 이루어진 고리 구조(4원환 구조)로 페니실린 외에도 카바페넴, 세팔렉신과 같은 주요 항생제의 골격이기도 하다.

페니실린 구조 규명 덕분에 인류는 베타-락탐 계열의 항생제를 화학적으로 합성할 수 있게 됐다. 하지만 80여 년이 지난 지금도 베타-락탐 합성에는 해결해야 할 과제가 있다. 베타-락탐은 카이랄성(거울상 이성질성)을 지닐 수 있는데, 구성하는 원소의 종류나 개수가 같아도 완전히 다른 성질을 내는 두 유형의 거울상 이성질체가 존재한다는 것이다.

대부분의 시판 베타-락탐 의약품은 유용성을 가진 유형만 선택적으로 제조하기 위해 합성과정에서 카이랄 보조제를 추가로 장착시킨다. 합성 단계가 복잡해지고, 제조 단가가 높아질 뿐만 아니라 보조제 제거를 위해 추가로 화학물질을 투입해야 해서 폐기물이 발생한다는 단점이 있다.

장석복 교수 연구팀은 2019년 탄화수소로부터 합성 가능한 다이옥사졸론과 새로 개발한 촉매를 이용해 카이랄 감마-락탐을 합성하는 데 최초로 성공했다(Nature Catalysis). 당시 5원환 구조인 감마-락탐은 카이랄 선택적으로 합성했지만, 4원환 구조의 베타-락탐을 합성하지는 못했다. 또, 이 반응을 위해서는 값비싼 이리듐 촉매를 써야 한다는 한계도 있었다.

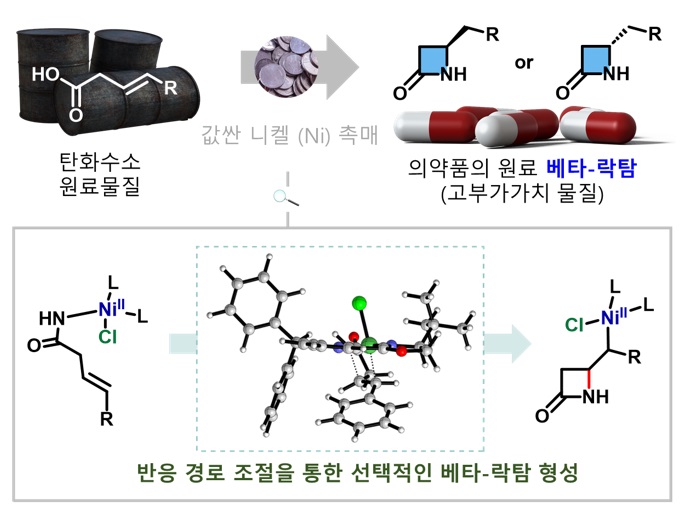

< 그림 1. 니켈 촉매를 활용한 항생제 원료물질 카이랄 베타-락탐 합성. 장석복 특훈교수 연구팀은 값싼 니켈 촉매와 탄화수소 원료물질을 활용하여 항생제의 원료물질인 베타-락탐을 높은 거울상 이성질체 비율로 합성하는 신개념 촉매반응을 개발하였다. >

베타-락탐은 감마-락탐보다 더 쓰임이 많지만, 합성에 많은 에너지가 필요해 더 제조가 까다롭다. 이번 연구에서는 상대적으로 저렴하고, 풍부하게 존재하는 니켈 촉매를 이용하여 제조가 까다로운 베타-락탐을 카이랄 선택적으로 합성하는 데 성공했다. 시판 공정에서는 항생제 합성에 필요한 베타-락탐 원료를 8단계에 거쳐 합성했지만, 연구진이 제시한 촉매반응은 보조제 장착 및 제거 과정이 필요 없어 약 3단계 정도로 절차를 대폭 단축할 수 있다. 게다가, 원료물질에 비해 합성된 물질은 시장 가치가 700배가량 높아 고부가가치를 창출할 수 있다.

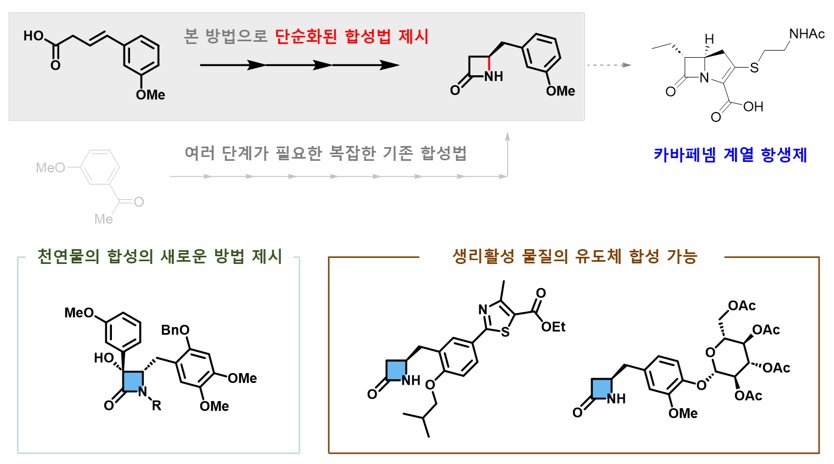

< 그림 2. 카이랄 베타-락탐 합성법의 응용. 연구진은 이번 연구를 통해 카이랄 베타-락탐을 포함한 의약품 및 천연물질의 합성 절차를 단축할 수 있음을 증명하였다. 또한, 복잡한 화합물의 후기-단계 기능화로 약물 후보물질을 간단하게 얻을 수 있음을 보여줌으로써 산업계에서의 실용화 가능성을 확인하였다. >

서상원 교수는 “니켈과 다이옥사졸론의 반응 과정에서 생기는 니켈-아미도 중간체가 베타 위치의 탄소와 선택적으로 반응하여 원하는 베타-락탐 골격을 얻을 수 있다”이라며 “두 유형의 카이랄 베타-락탐 중 한쪽만을 95% 이상의 정확도로 골라 선택적으로 합성할 수 있음을 보여줬다”고 말했다.

한편, 연구진은 천연물 등 복잡한 화학 구조의 물질에 베타-락탐 골격을 높은 정확도로 도입하는 데도 성공했다. 기존 의약품 합성 전략보다 간단하게 후보 약물이 될 새로운 물질을 합성할 수 있다는 의미다.

연구를 이끈 장석복 교수는 “페니실린, 카바페넴과 같은 주요 항생제의 골격인 카이랄 베타-락탐을 손쉽게 합성해냈다”며 “유용 물질의 합성과정을 간소화해 산업에 이바지하는 동시에 신약 개발을 위한 다양한 후보물질 발굴도 견인할 것”이라고 말했다.

연구결과는 8월 25일(한국시간) 화학 분야 권위지인 ‘네이처 카탈리시스(Nature Catalysis, IF 37.8)’ 온라인판에 실렸다.

-

연구 폐타이어를 고무·나일론 원료로 전환 성공

전 세계적으로 매년 수십억 개의 타이어가 폐기되며, 이는 심각한 환경오염의 주요 원인 중 하나로 지목되고 있다. 우리 연구진이 폐타이어를 고무나 나일론 섬유 원료로 쓰이는 고부가가치 화학 원료인 고순도의 고리형 알켄으로 선택적 전환하는 데 성공했다. 이는 폐타이어 재활용 분야의 새로운 전환점으로 평가된다. 우리 대학 화학과 홍순혁 교수 연구팀이 이중 촉매 기반 연속 반응 시스템을 개발해 폐타이어 문제를 효과적으로 해결했다고 26일 밝혔다. 폐타이어는 합성고무와 천연고무의 복합체로 구성되며, 실리카, 카본블랙, 산화방지제 등의 첨가제를 포함해 물리적 강도와 내구성이 극대화되어 있다. 특히 가황 공정을 통해 고무 사슬 간의 가교가 형성돼 열과 압력에 강한 구조를 갖게 되는데, 이는 폐타이어의 화학적 재활용을 어렵게 만드는 주요 원인 중 하나다. 그동안 폐타이어의 재활용은 주로 열분해 방식이나 물리적 분쇄 재활용에 의존해 왔다. 열분해 방식은 350~800°C의 고온

2025-06-26 -

연구 21개 화학반응 동시 분석..AI 신약 개발 판 바꾼다

임산부의 입덧 완화 목적으로 사용됐던 약물인 탈리도마이드(Thalidomide)는 생체 내에서는 광학 이성질체*의 특성으로 한쪽 이성질체는 진정 효과를 나타내지만, 다른 쪽은 기형 유발이라는 심각한 부작용을 일으킨다. 이런 예처럼, 신약 개발에서는 원하는 광학 이성질체만을 선택적으로 합성하는 정밀 유기합성 기술이 중요하다. 하지만, 여러 반응물을 동시에 분석하는 것 자체가 어려웠던 기존 방식을 극복하고, 우리 연구진이 세계 최초로 21종의 반응물을 동시에 정밀 분석하는 기술을 개발해, AI와 로봇을 활용하는 신약 개발에 획기적인 기여가 기대된다. *광학 이성질체: 동일한 화학식을 가지며 거울상 관계에 있으면서 서로 겹칠 수 없는 비대칭 구조로 존재하는 분자 쌍을 말한다. 이는 왼손과 오른손처럼 형태는 유사하지만 포개어지지 않는 관계와 유사하다. 우리 대학 화학과 김현우 교수 연구팀이 인공지능 기반 자율합성* 시대에 적합한 혁신적인 광학이성질체 분석 기술을 개발했다고 16일

2025-06-16 -

연구 백금 없이도 되는 고성능 수전해 성공..수소경제 성큼

수소는 탄소를 배출하지 않는 청정 에너지원으로 주목받고 있다. 이 가운데 물을 전기로 분해하는 수전해(water electrolysis) 기술은 친환경 수소 생산 방식으로 주목받으며, 특히 양이온 교환막 수전해(PEMWE)는 고순도 수소를 고압으로 생산할 수 있어 차세대 수소 생산 기술로 평가받는다. 그러나 기존 PEMWE 기술은 고가의 귀금속 촉매와 코팅재에 대한 의존도가 높아, 상용화에 한계를 안고 있었다. 우리 연구진이 이러한 기술적·경제적 병목을 해결할 새로운 해법을 제시했다. 우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수 연구팀이 한국에너지기술연구원(원장 이창근) 두기수 박사와의 공동연구를 통해, 고가의 백금(Pt) 코팅 없이도 고성능을 구현할 수 있는 차세대 수전해 기술을 개발했다고 11일 밝혔다. 연구팀은 수전해 전극에서 고활성 촉매로 주목받는 ‘이리듐 산화물(IrOx)’이 제 성능을 발휘하지 못하는 주된 원인에 집중하였다. 그 이유는

2025-06-11 -

연구 슈퍼박테리아 방패 ‘바이오필름’ 무력화 치료 플랫폼 개발

병원 내 감염의 주요 원인 중 하나로 알려진 슈퍼박테리아 ‘메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA, 이하 포도상구균)’은 기존 항생제에 대한 높은 내성뿐 아니라 강력한 미생물막인 바이오필름(biofilm)을 형성함으로써 외부 치료제를 효과적으로 차단한다. 이에 우리 연구진은 국제 연구진과 함께 미세방울(microbubble)을 이용해 유전자 표적 나노입자를 전달하여 바이오필름을 무너뜨리고 기존 항생제가 무력한 감염증에 대한 혁신적 해결책을 제시하는 플랫폼 개발에 성공했다. 우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 미국 일리노이대 공현준 교수팀과의 공동연구를 통해, 포도상구균이 형성한 세균성 바이오필름을 효과적으로 제거하기 위해 유전자 억제제를 세균 내부로 정확하게 전달하는 미세방울 기반 나노-유전자 전달 플랫폼(BTN‑MB)를 개발했다고 29일 밝혔다. 연구팀은 먼저, 포도상구균의 주요 유전자 3종<바이오필름 형성(icaA), 세포 분열(ftsZ

2025-05-29 -

연구 그린수소 생산 촉매 수명 예측 세계 첫 성공

태양광, 풍력 등 재생에너지를 활용한 수소 생산 시스템에서는 에너지원의 특성상 전력 공급이 일정하지 않아, 수전해 장치*의 부하가 지속적으로 변화한다. KAIST 연구진이 이런 전력 부하의 변동이 불가피한 그린 수소 생산 환경에서, 전기 에너지 효율을 높이고 낮은 전압에서도 수소 생산 효율을 높이는 촉매의 열화(성능 저하)를 정량적으로 진단할 수 있는 세계 최초의 방법론을 제시했다. *수전해 정치(Water Electrolyzer): 물을 전기 분해하여 수소와 산소를 생산하는 장치로 탄소 배출 없이 수소를 생산할 수 있어 그린 수소 생산의 핵심 기술로 주목받고 있음 우리 대학 생명화학공학과 정동영 교수 연구팀이 수전해 시스템에서 촉매의 실질적인 수명을 예측할 수 있는 새로운 평가 지표인 ‘운영 안정성 지수’를 개발했다. 연구팀은 수전해 시스템이 꺼지거나 낮은 부하로 운전될 때 발생할 수 있는 촉매 및 지지체의 열화 현상 촉매의 손상이나 성능 저하 현상을

2025-05-21