연구

- 대장균의 지방산 대사회로를 대사공학적으로 개량하여 알코올, 디젤, 가솔린 생산 -

우리 학교 연구진이 세계 최초로 대사공학적으로 개발된 미생물을 이용하여 바이오매스로부터 가솔린(휘발유)을 생산하는 원천기술을 개발했다. 이 신기술은 나무 찌꺼기, 잡초 등 풍부한 비식용 바이오매스를 이용하여 가솔린, 디젤과 같은 바이오연료, 플라스틱과 같은 기존 석유화학제품을 생산할 수 있어 생명공학 등 관련 산업기술 발전에 크게 기여할 것으로 기대된다.

이번 연구는 미래창조과학부(장관 최문기) 글로벌프론티어사업의 차세대 바이오매스 연구단(양지원 단장)과 기후변화대응 기술개발사업의 지원으로 이상엽 특훈 교수팀이 진행하였으며, 연구결과는 네이처(Nature) 9월 30일(온라인판)에 게재되었다.

* 논문명 : Microbial production of short-chain alkanes

연구팀은 세포의 유전자를 조작하여 원하는 형태의 화합물을 대량으로 생산하도록 하는 기술인 대사공학을 이용하여 크래킹(cracking) 없이 세계 최초로 미생물에서 직접 사용가능한 가솔린을 생산하는데 성공했다.

* 크래킹 : 끓는점이 높은 중질유를 분해하여 원료유보다 끓는점이 낮은 경질유로 전환하는 방법

가솔린은 탄소수가 4~12개로 이루어진 사슬모양의 탄화수소 화합물로 그 동안 미생물을 이용하여 ‘짧은 사슬길이의 Bio-Alkane(가솔린)’을 생산하는 방법은 개발되지 않았다. 따라서 기존 기술은 추가적인 크래킹(cracking) 과정을 거치지 않고는 가솔린으로 전환할 수 없어 비용과 시간이 많이 소요되는 한계가 있었다.

* 2010년 미국에서 사이언스지에 발표한 미생물 이용 Bio-Alkane(배양액 1리터당 약 300mg)의 경우 탄소 사슬 길이가 13~17개인 바이오 디젤에 해당

연구팀은 대사공학기술을 미생물에 적용하여 지방산 합성을 저해하는 요소를 제거하고, 지방산의 길이를 원하는 목적에 맞게 조절할 수 있는 효소를 새롭게 발견하였으며, 개량된 효소를 도입하여 미생물에서 생산하기 어려운 길이가 짧은 길이의 지방산 생산에 성공하였다.

또한 세포내에 생산된 짧은 길이의 지방산 유도체로부터 가솔린을 생산할 수 있는 추가 대사반응과 생물체 내에 존재하지 않는 식물 유래의 신규 효소를 포함하는 합성대사경로를 도입하여 최종 대장균 생산균주를 개발하였다. 이렇게 개발된 대장균을 배양하여 배양액 1리터당 약 580mg의 가솔린을 생산하는데 성공했다.

개발된 기술은 바이오 연료, 생분해성 플라스틱 등과 같은 다양한 바이오 화합물을 생산할 수 있는 플랫폼 기술이 될 수 있을 것으로 전망된다.

또한 이 기술을 활용하면 재생 가능한 바이오매스를 전환하여 바이오 연료, 계면활성제, 윤활유 등으로 이용할 수 있는 알코올(Fatty alcolols) 및 바이오 디젤(Fatty ester)도 생산이 가능하다는 점에서 기존의 석유기반 화학산업을 바이오기반 화학산업으로 대체하는 기반이 될 수 있을 것으로 기대된다.

이상엽 교수는 “비록 생산 효율은 아직 매우 낮지만 미생물을 대사공학적으로 개량하여 가솔린을 처음으로 생산하게 되어 매우 의미있는 결과라고 생각하며, 향후 가솔린의 생산성과 수율을 높이는 연구를 계속할 예정”이라고 밝혔다.

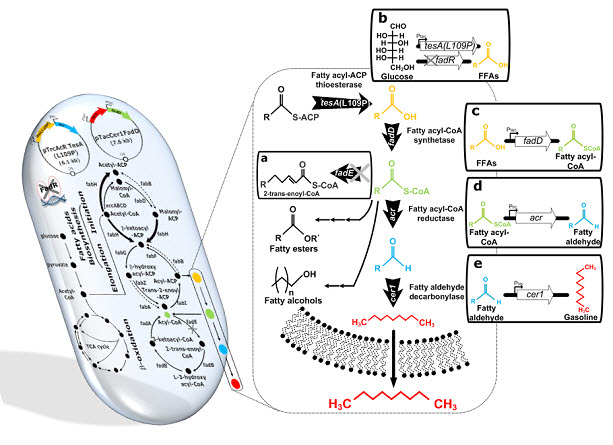

그림 1. 대장균을 이용한 바이오 매스로부터 short-chain alkane(가솔린)을 생산하는 대사회로

a) 지방산 분해 회로 차단, b) 바이오 매스로부터 짧은 길이의 지방산을 대량 생산, c) 지방산을 가솔린 생산의 중간체인 fatty acyl-CoA로의 전환 유도, d) fatty acyl-CoA의 가솔린의 직접적인 전구체인 fatty aldehyde로의 전환 유도, e) 최종 가솔린 생산

(보충설명) 미생물의 세포 내부를 들여다보면, 매우 복잡한 지방산 대사회로 네트워크가 존재 한다. 지방산은 세포 내부에서 합성되어, 미생물이 살아가는데 필요한 세포막을 형성하거나, 분해되어 에너지원으로 사용되기도 한다. 대부분의 미생물에서 지방산은 전체 세포의 1%도 되지 않을 만큼 소량 만들어지고, 지방산의 길이 또한 매우 길기 때문에, 이러한 지방산을 이용해서 우리가 원하는 화합물을 대량으로 만들거나, 새로운 화합물을 생산하는 것은 매우 어려웠다.

이를 극복하기 위하여, 이상엽 특훈교수 연구팀은 시스템 대사공학적 기법을 대장균에 도입하여 효소의 개량 및 지방산 합성을 저해하는 요소를 제거하여 짧은 길이의 지방산 과생산에 성공하였고, 생물체내에 존재 하지 않는 신규 회로를 도입하여 지방산을 가솔린으로 전환하는데 성공하였다.

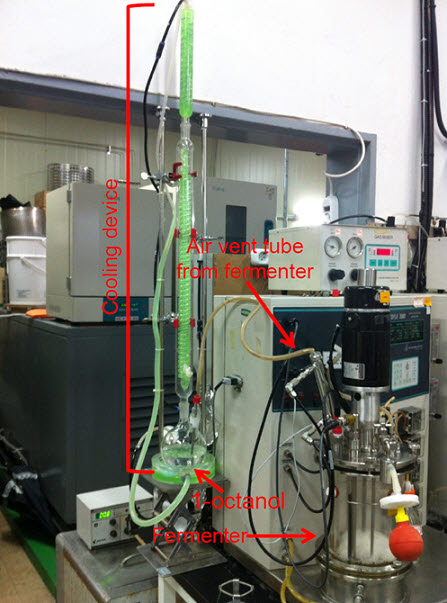

그림 2. short chain alkane을 생산하는 발효 공정 시스템 (보충 설명) 위와 같은 cooling 장치가 연결된 발효기를 통하여 가솔린을 생산함

-

연구 백금 효율 100배 높인 신개념 촉매 개발

플라스틱, 섬유, 자동차 부품, 전자제품 등 다양한 제품의 생산에 꼭 들어가는 프로필렌(propylene)은 석유화학 산업의 핵심 원료다. KAIST 연구진이 이 프로필렌을 저렴하고 효율적으로 생산할 수 있는 신개념 촉매를 개발했다. 기존보다 100배 이상 효율이 높은 백금 기반 촉매다. 우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 값싼 금속 갈륨(Ga)과 알루미나(Al2O3)를 기반으로, 백금은 극소량(100ppm, 0.01%)만 사용한 촉매를 개발했다. 이 촉매는 기존 고농도 백금(10,000ppm)을 사용한 상용 촉매보다 더 뛰어난 성능을 보였다. 프로필렌은 프로판(propane)에서 수소를 떼어내는 ‘프로판 탈수소화(PDH, propane dehydrogenation)’ 공정을 통해 생산할 수 있다. 이 공정에는 백금 촉매가 널리 사용되어 왔다. 백금은 탄소와 수소 사이의 결합을 끊고 수소를 제거하는 데 매우 효과적이다. 그러나 백금은 가격이 높

2025-05-12 -

행사 KAIST-Nature, ‘2025 네이처 컨퍼런스' 공동 개최

인공지능 차세대 반도체, 자율 실행 실험실 (Self-Driving Lab), 소재 개발 자율 로봇(Robotics for Autonomous Materials Development) 등 최신 연구 동향과 네이처 편집위원들을 만나 토론을 할 수 있는 국제행사가 KAIST에서 열린다. 우리 대학이 2025년 2월 5일부터 7일까지 3일간 대전 KAIST 본원 학술문화관에서 ‘2025 네이처 컨퍼런스’를 개최한다고 4일(월) 밝혔다. 국제학술지 네이처와 공동으로 개최하는 이번 행사에서는 5일 네이처 인텍스(Nature Index)와 정책포럼으로 시작하여 6~7일은 ‘인공지능을 위한 신소재, 신소재를 위한 인공지능(Materials for AI, AI for Materials)’을 주제로 인공지능과 신소재 분야의 최신 연구 동향을 공유한다. 네이처 인덱스는 올해 특집호에서 한국의 과학기술 분야 연구개발(R&D) 성과가 인력과 예산

2024-11-04 -

연구 미래 식량인 미생물 식품 생산 전략 밝혀

가파른 인구 증가와 기후 변화로 인한 식량 생산성 저하로 인해 전 세계 식량 위기가 고조되고 있다. 더욱이 오늘날의 식량 생산 및 공급 시스템은 인류가 배출하는 총량의 30%에 달할 정도로 막대한 양의 이산화탄소를 배출하며 기후 변화를 가중시키고 있다. 이러한 난국을 타개할 열쇠로서 지속 가능하면서도 영양이 풍부한 미생물 식품이 주목받고 있다. 우리 대학 생물공정연구센터 최경록 연구교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 ‘지속 가능한 원료로부터의 미생물 식품 생산’연구의 방향을 제시하는 논문을 게재했다고 12일 밝혔다. 미생물 식품은 미생물을 이용해 생산되는 각종 식품과 식품 원료를 가리킨다. 미생물의 바이오매스에는 단위 건조 질량당 단백질 함량이 육류에 비견될 정도로 많은 양의 단백질을 함유하고 있으며, 각종 가축이나 어패류, 농작물과 비교해 단위 질량을 생산하는 데 가장 적은 양의 이산화탄소를 배출하고, 필요로 하는 물의 양과 토지 면적 또한 적기

2024-04-12 -

연구 단결정 내 역동적인 분자 구조 변화 포착

눈에 보이지 않는 작은 분자 세계의 비밀이 밝혀졌다. 우리 대학 화학과 이효철 교수(기초과학연구원(IBS) 첨단 반응동역학 연구단장) 연구팀이 화학적 단결정 분자 내 구조 변화와 원자의 움직임을 실시간으로 관찰하는 데 성공했다. 물질을 이루는 기본 단위인 원자들은 화학결합을 통해 분자를 구성한다. 하지만 원자는 수 펨토초(1/1,000조 초)에 옹스트롬(1/1억 cm) 수준으로 미세하게 움직여 시간과 공간에 따른 변화를 관측하기 어려웠다. 분자에 엑스선을 쏴 회절 신호를 분석하는 엑스선 결정학(X-ray Crystallography)의 등장으로 원자의 배열과 움직임을 관찰하는 도구가 상당한 발전을 이뤘지만, 주로 단백질과 같은 고분자 물질에 대한 연구에 집중됐다. 비(非)단백질의 작은 분자 결정은 엑스선을 흡수하는 단면적이 넓고 생성되는 신호가 약해 분석이 어렵기 때문이다. 연구진은 선행 연구에서 단백질 내 화학반응의 전이상태와 그 반응경로를 3차원 구조로 실시간 규명한 바

2024-03-26 -

연구 미생물로 자스민 향도 만든다

우리 대학 생물공정연구센터 최경록 연구교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 ‘벤질아세테이트 생산을 위한 미생물 공정’논문을 발표했다고 26일 밝혔다. 이번 논문은 네이처(Nature) 誌가 발행하는 ‘네이처 화학공학(Nature Chemical Engineering)’의 표지논문으로 선정됐다. ※ 논문명 : A microbial process for the production of benzyl acetate ※ 저자 정보 : 최경록(한국과학기술원, 제1 저자), Luo Zi Wei(한국과학기술원, 제2 저자), 김기배(한국과학기술원, 제3 저자), Xu Hanwen(한국과학기술원, 제4 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명 향은 화장품 및 식품 산업에서 중요한 요소다. 그중에서도 자스민 향과 일랑일랑 향은 각종 향수와 화장품, 개인 위생용품뿐만 아니라 식품 및 음료 제조에까지 널리 애용되고

2024-02-26