연구

- 나노 표면 플라즈몬 기술 이용해 투과율 향상 기대 -

- 대면적 OLED, LCD에 상용화 가능한 컬러필터 기술 -

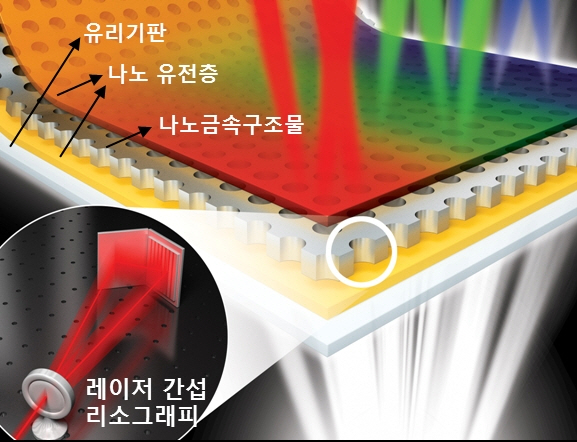

플라즈몬 효과를 이용해 디스플레이 컬러필터를 상용화 할 수 있는 공정기술이 KAIST와 고려대학교 연구진에 의해 개발됐다.

우리 학교 전기및전자공학과 최경철 교수와 고려대학교(총장 김병철) 전기전자전파공학부 주병권 교수 공동 연구팀이 나노 표면에서 발생하는 플라즈몬 효과를 이용한 디스플레이 컬러필터를 상용화할 수 있는 설계 및 공정기술을 개발했다.

컬러필터는 LCD나 OLED와 같은 디스플레이와 디지털 카메라에 사용되는 CMOS 이미지 센서 등에서 색상을 표현하는 핵심부품이다. 현재 상용화중인 컬러필터는 투과율이 20~30%대로 알려져 있는데, 플라즈몬 효과를 이용하면 투과율을 기존보다 40%이상까지 끌어올려 전력효율을 약 2배 향상시킬 수 있다는 연구 성과들이 최근 보고됐다.

최근 발표된 플라즈몬 필터는 마이크로미터(㎛) 크기의 극소 면적에만 구현할 수 있었던 한계가 있었다. 그러나 이번 연구에서는 레이저 간섭 리소그래피 기술을 이용해 2.5㎝크기까지 구현해냈다. 기존에 상용화중인 레이저 기술을 적용한 공정기술로 플라즈몬 컬러필터를 이용한 디스플레이를 양산할 수 있는 단계까지 올라왔다는 게 학계와 산업계의 평가다.

향후 이 기술을 이용해 투과율을 40%이상 끌어올려 저전력 플라즈몬 디스플레이를 양산하는게 연구팀의 목표다.

이와 함께 레이저 광의 간섭현상을 통해 나노 구조를 형성하는 기술인 레이저 간섭 리소그래피 기술을 이용해 나노 패턴을 대면적에 구현함과 동시에 컬러필터의 특성을 최적화하면서 공정에서 발생하는 에러를 보완할 수 있는 설계방법을 제시했다.

레이저 간섭 리소그래피 기술을 적용해 연구팀이 제시한 공정은 기존 컬러필터 양산기술의 공정이 복잡한 단점을 극복해 저렴하게 만들 수 있을 것으로 기대된다.

도윤선 박사과정 학생은 이번 연구에 대해 “그동안 공정 비용, 시간, 수율 측면에서 플라즈몬 현상을 산업적으로 이용하는데 한계가 있었다”며 “연구팀이 제시한 컬러 필터 기술은 설계 및 공정의 간소화를 통해 시간이 단축되고 비용이 적게 들어 염료 및 안료기반 컬러필터 기술을 대체할 수 있을 것”이라고 말했다.

고려대학교 전기전자전파공학부 박정호 박사과정 학생은 “이번 연구는 레이저 간섭 리소그래피 기술을 이용해 TV화면 등 대면적에 적용이 가능하다”며 “기판의 종류에 구애받지 않아 차세대 나노 공정 기술에 폭넓게 활용될 것으로 기대된다”고 말했다.

KAIST 전기및전자공학과 도윤선 박사과정 학생과, 고려대학교 전기전자전파공학부 박정호 박사과정 학생이 주도한 이번 연구 성과는 나노 기술 분야 저명 학술지 ‘어드밴스드 옵티컬 머터리얼스(Advanced Optical Materials)’ 2013년 2월호 표지논문으로 게재됐고, 6건의 관련 특허를 출원했다.

-

연구 와이파이보다 100배 빠른‘라이파이’속도·보안 다 잡았다

라이파이(Li-Fi)는 LED 불빛처럼 눈에 보이는 빛인 가시광선 대역(400~800 THz)을 활용한 무선통신 기술로, 기존 와이파이(Wi-Fi)보다 최대 100배 빠른 속도(최대 224Gbps)를 제공한다. 사용할 수 있는 주파수 할당의 제약이 없고 전파 혼신 문제도 적지만, 누구나 접근이 가능해서 보안에는 상대적으로 취약하다. 한국 연구진이 기존 광통신 소자의 한계를 뛰어넘어 송신 속도와 보안을 동시에 향상시킬 수 있는 라이파이의 새로운 플랫폼을 제시했다. 우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀이 국가과학기술연구회(NST, 이사장 김영식) 산하 한국표준과학연구원(KRISS, 원장 이호성) 임경근 박사와 협력해, 차세대 초고속 데이터 통신으로 주목받는 ‘라이파이(Li-Fi)’ 활용을 위한 ‘온-디바이스 암호화 광통신 소자’ 기술을 개발했다고 24일 밝혔다. 조힘찬 교수팀은 친환경 양자점(독성이 적고 지속 가능한 소재)을 이용

2025-06-24 -

연구 21개 화학반응 동시 분석..AI 신약 개발 판 바꾼다

임산부의 입덧 완화 목적으로 사용됐던 약물인 탈리도마이드(Thalidomide)는 생체 내에서는 광학 이성질체*의 특성으로 한쪽 이성질체는 진정 효과를 나타내지만, 다른 쪽은 기형 유발이라는 심각한 부작용을 일으킨다. 이런 예처럼, 신약 개발에서는 원하는 광학 이성질체만을 선택적으로 합성하는 정밀 유기합성 기술이 중요하다. 하지만, 여러 반응물을 동시에 분석하는 것 자체가 어려웠던 기존 방식을 극복하고, 우리 연구진이 세계 최초로 21종의 반응물을 동시에 정밀 분석하는 기술을 개발해, AI와 로봇을 활용하는 신약 개발에 획기적인 기여가 기대된다. *광학 이성질체: 동일한 화학식을 가지며 거울상 관계에 있으면서 서로 겹칠 수 없는 비대칭 구조로 존재하는 분자 쌍을 말한다. 이는 왼손과 오른손처럼 형태는 유사하지만 포개어지지 않는 관계와 유사하다. 우리 대학 화학과 김현우 교수 연구팀이 인공지능 기반 자율합성* 시대에 적합한 혁신적인 광학이성질체 분석 기술을 개발했다고 16일

2025-06-16 -

연구 이제 고해상도 분광기가 스마트폰에 쏙 들어간다

색은 빛의 파장이 인간의 눈에 인식되는 방식으로, 단순한 미적 요소를 넘어 물질의 성분이나 상태 같은 중요한 과학적 정보를 담고 있다. 분광기는 빛을 파장별로 분해해 물성을 분석하는 광학 장비로, 재료 분석, 화학 성분 검출, 생명과학 연구 등 다양한 과학 및 산업 분야에서 폭넓게 사용되고 있다. 기존의 고분해능 분광기는 크고 복잡해 일상 전반에 사용이 어려웠으나, 우리 연구진이 개발한 초소형 고해상도 분광기 덕분에 앞으로는 스마트폰이나 웨어러블 기기 속에서도 빛의 색 정보를 활용할 수 있을 전망이다. 우리 대학 바이오및뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 이중층 무질서 메타표면*을 이용한 복원 기반 분광기 기술을 개발하는 데 성공했다고 13일 밝혔다. *이중충 메타표면: 두 겹의 무질서한 나노 구조층을 통해 빛을 복잡하게 산란시켜, 파장별로 고유하고 예측 가능한 스페클 패턴을 만들어내는 혁신적 광학 소자 기존의 고분해능 분광기는 수십 센티미터 수준으로 폼 팩터가 크고, 정확도를

2025-06-13 -

연구 세계 최초‘좌우회전 빛 구별 반도체’소재로 양자광학 혁신

기존 광센서가 측정할 수 없었던 빛의 방향성 정보를 정밀하게 구별할 수 있다면, 빛의 편광 정보를 활용하는 양자 반도체, 스핀 광소자, 라이다(LiDAR), 바이오 센서 등의 핵심 소재로 활용될 수 있다. 기존에는 복잡한 필터나 유기성 민감한 재료를 써야만 이 좌우회전 빛을 구분할 수 있었으나, KAIST 연구진이 복잡한 장치 없이 특정 방향의 원형편광(Circularly Polarized Light, CPL)에 선택적으로 잘 반응하는 편광 감지 센서를 개발하는데 성공했다. 우리 대학 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 셀레늄(Se) 나노결정의 원자수준 카이랄성 제어를 이용해, 자외선부터 단파장 적외선까지 감지가능한 광대역 원형편광(CPL) 검출 반도체 소재를 세계 최초로 개발했다. 이 기술은 원형편광(CPL)을 실온에서 고감도로 감지할 수 있는 필름형 소재로, 빛으로 암호화된 정보를 해독하거나 양자비트(qubit)를 제어하는 등 양자 컴퓨팅과 스핀트로닉스, 광센서 기술의 핵

2025-05-28 -

연구 암 조직 ‘3D·가상염색’ 혁신기술로 절개 없이 관찰 가능

기존에 암 조직을 얇게 절단하여 염색한 뒤 관찰하던 전통 방식에서 벗어나, 우리 대학과 국제공동연구진이 첨단 광학 기술을 활용해 절개없이 암 조직의 3차원 구조를 인공지능 기반 딥러닝 알고리즘을 접목시켜 실제처럼 가상 염색 영상으로 구현하는 기술을 성공하여 향후 차세대 비침습 병리 진단의 혁신을 기대할 수 있게 됐다. 물리학과 박용근 교수 연구팀이 연세대 강남세브란스병원 신수진 교수팀, 미국 메이오클리닉(Mayo Clinic) 황태현 교수팀, 토모큐브 인공지능 연구팀과의 공동연구를 통해, 별도의 염색 없이도 암 조직의 3차원 구조를 생생하게 보여줄 수 있는 혁신적인 기술을 개발했다고 26일 밝혔다. 200여년간 사용되어 온 기존 병리학에서는 암 조직을 현미경으로 관찰하던 방식은 3차원으로 이루어진 암 조직의 특정 단면만을 보여주기 때문에, 세포간의 입체적 연결 구조나 공간적 배치를 파악하는데 한계가 있었다. 이에 연구팀은‘홀로토모그래피(Holotomograp

2025-05-26