연구

- 정렬된 3차원 다공성 나노구조를 이용한 새로운 개념을 도입해 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)지 6월호 실려 -

돌돌 말리는 전자책이나 유연한 디스플레이, 옷처럼 입을 수 있는 컴퓨터 등 차세대 전자 소자를 구현하는 핵심 부품인 유연한 신축성 전극을 국내 연구진이 개발했다.

우리 학교 신소재공학과 전석우 교수 연구팀이 정렬된 3차원 다공성 나노구조를 이용하여 세계 최고 수준의 초신축성 소재를 개발하는데 성공했다.

이번 연구 결과는 세계 최고 권위의 과학전문지 네이처(Nature)의 자매지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)"지 6월 26일자 온라인판에 리서치 하이라이트로 공개됐다.

특히 이번 연구결과는 국내 연구진이 주축이 되어 일궈낸 값진 세계적인 성과로써 큰 의미가 있다.

전석우 교수팀은 연구팀이 보유한 세계 최대 면적의 3차원 나노 패터닝 기술을 이용하여 1인치 이상의 면적에 머리카락 굵기의 1/10에 해당하는 10마이크로미터의 두께를 가지는 정렬된 3차원 나노기공 구조를 제작했다.

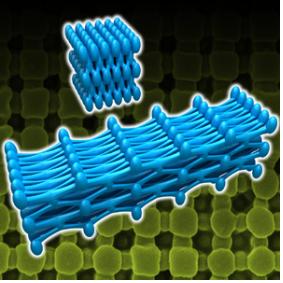

연구팀은 제작된 나노기공 구조를 주형으로 활용하여 기공에 탄성중합체를 침투시킨 후에 주형을 제거하는 방법으로 역상의 3차원 신축성 나노소재를 제작하였고, 이 소재 내부에 액상의 전도성 물질을 침투시켜 초신축성 유연 전극을 개발하였다.

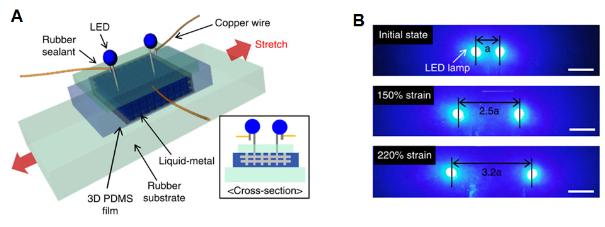

이렇게 개발한 전극을 200% 이상 늘어난 상태에서도 전기전도도의 저하 없이 발광다이오드(LED) 램프를 켤 수 있다.

기존에는 소재에 주름을 잡아 아코디언처럼 늘였다 줄였다 할 수 있게 만들거나 평면에 그물처럼 구멍을 뚫어서 신축성을 향상하는 방법을 사용했다. 하지만 이러한 방식은 신축성 향상이 제한적인데다 100%만 늘어나도 전기 전도도가 크게 저하되는 단점이 있었다.

전석우 교수는 “차세대 전자소자인 유연소자 개발에서 세계 최고 수준의 신축성 전극을 국내 기술로 개발함으로써 시장우위를 선점할 수 있을 것”이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 KAIST 신소재공학과 전석우 교수(교신저자)의 지도아래 박준용 박사과정(제 1저자)이 주도적으로 진행하였고, KAIST 신소재공학과 김도경 교수, 미국 노스웨스턴대 후앙 교수, 미국 일리노이대 로저스 교수가 공동으로 참여했다.

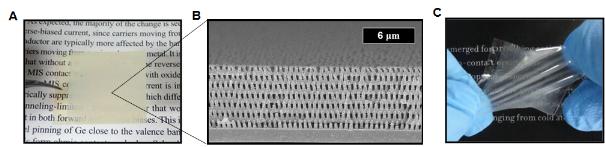

그림 1. A는 3차원 나노패터닝 기술을 통해 제작된 다공성 고분자 주형. B는 A의 주사전자현미경(SEM) 이미지. C는 탄성중합체 침투 및 고분자 주형 제거를 통해 제작된 초신축성 3차원 소재.

그림 2. A는 3차원 초신축성 소재를 전극으로 이용하여 발광다이오드(LED) 소자를 구현하는 개념도이다. B는 220%까지 늘어난 후에도 밝기의 변화 없이 성공적으로 구동된 신축성 전자 소자이다.

그림 3. 이번 연구로 개발된 신소재의 개념도로써, 소재에 잡아당기는 힘이 작용했을 때 정렬된 3차원 나노기공 구조를 통하여 소재가 효과적으로 신축되는 모습을 형상화한 이미지이다.

-

연구 잡아당겨도 고화질 유지하는 디스플레이 개발

평면에 국한됐던 디스플레이 기술이 곡면형 모니터나 폴더블 휴대폰 화면처럼 다양한 형태로 진화되고 있는데, 이보다 더 나아가 잡아당겨도 동작 가능한 신축형 디스플레이의 핵심 기술이 개발되어 화제다. 우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 동아대 문한얼 교수, 한국전자통신연구원(ETRI) 실감소자 연구본부와의 협력을 통해 세계 최고 수준의 높은 발광면적비를 가지며 신축 시에도 해상도가 거의 줄지 않는 신축 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 디스플레이를 구현하는 데 성공했다고 11일 밝혔다. 공동연구팀은 유연성이 매우 뛰어난 초박막 OLED를 개발하여 이의 일부 발광 면적을 인접한 두 고립 영역 사이로 숨겨 넣는 방법으로, 신축성과 높은 발광 밀도를 동시에 확보하는 데 성공했다. 이렇게 숨겨진 발광 영역은 신축 시 그 모습을 점차 드러내며 발광 면적비의 감소를 보상하는 메커니즘을 가능케 했다. 기존의 신축형 디스플레이는

2024-06-11 -

연구 가뭄현상이 DNA에 적용되면?

한미 공동연구진이 가뭄이 들면 논바닥이 쩍쩍 갈라지는 현상에 착안해서 물을 품고 있는 DNA 박막 위에 탈수 반응을 일으킬 수 있는 유기 용매를 뿌려 DNA 균열을 원하는 대로 만들어 낼 수 있는 기술을 개발했다. 이를 통해 만들어진 균열 구조 안에 친환경 온열소재, 적외선 발광체 등을 넣어 기능성 바이오 소재를 제작, 스마트 헬스케어 분야에 활용할 수 있을 것으로 보인다. 우리 대학 화학과 윤동기 교수, 기계공학과 유승화 교수, 미국 코넬대 화학공학과 박순모 박사 연구팀이 DNA 박막의 탈수 현상에 기반한 미세구조 균열을 제작했다고 29일 밝혔다. 본래 유전 정보를 저장하는 기능을 하는 DNA는 두 가닥이 서로 꼬여있는 이중나선 사슬 구조, 사슬과 사슬 사이는 2~4 나노미터*(1나노미터는 10억분의 1미터) 주기의 규칙적인 모양을 갖는 등 일반적인 합성 방법으로는 구현하기 힘든 정밀한 구조재료로 구성되어 있다. 이 구조를 변경하기 위해서 DNA를 빌딩블록으로 사용하여

2024-03-29 -

연구 차세대 이차원 반도체 핵심 기술 개발

물질 증착, 패터닝, 식각 등 복잡한 과정들이 필요했던 기존 반도체 공정과는 달리, 원하는 영역에서만 선택적으로 물질을 바로 증착하는 기술은 공정을 획기적으로 줄일 수 있는 차세대 기술로 크게 주목받고 있다. 특히, 현재의 실리콘을 대체할 차세대 이차원 반도체에서 이런 선택적 증착 기술 개발이 핵심 요소기술로 중요성이 더욱 커지고 있다. 우리 대학 신소재공학과 강기범 교수 연구팀과 고려대학교 김용주 교수 연구팀이 이차원 반도체의 수평 성장 성질을 이용해 쉽고 간편한 산화물, 금속 등의 10나노미터 이하 미세 패터닝 기술을 공동 개발했다고 28일 밝혔다. 강 교수 연구팀은 차세대 반도체 물질로 주목받는 이차원 전이금속 ‘칼코겐’ 물질의 독특한 결정학적 특징을 패터닝 기술에 접목했다. 일반적인 물질과는 달리 이차원 물질은 성장 시 수평 방향으로만 자랄 수 있기에 서로 다른 이차원 물질을 반복적으로 성장해 10나노미터 이하 수준의 이차원 반도체 선형 패턴을

2024-03-28 -

연구 화학물질 없이 식각하는 반도체 기술 최초 개발

차세대 반도체 메모리의 소재로 주목을 받고 있는 강유전체는 차세대 메모리 소자 혹은 작은 물리적 변화를 감지하는 센서로 활용되는 등 그 중요성이 커지고 있다. 이에 반도체의 핵심 소자가 되는 강유전체를 화학물질없이 식각할 수 있는 연구를 성공해 화제다. 우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수가 제네바 대학교와 국제공동연구를 통해 강유전체 표면의 비대칭 마멸* 현상을 세계 최초로 관찰 및 규명했고, 이를 활용해 혁신적인 나노 패터닝 기술**을 개발했다고 26일 밝혔다. *마멸: 물체 표면의 재료가 점진적으로 손실 또는 제거되는 현상 **나노 패터닝 기술: 나노스케일로 소재의 표면에 정밀한 패턴을 생성하여 다양한 첨단 기술 분야에서 제품 성능을 향상시키는데 사용되는 기술 연구팀은 강유전체 소재의 표면 특성에 관한 연구에 집중했다. 이들은 원자간력 현미경(Atomic Force Microscopy)을 활용해 다양한 강유전체의 트라이볼로지(Tribology, 마찰 및 마모) 현상

2024-03-26 -

연구 겨울왕국을 내 눈앞에서 생생하게

스티로폼 입자들이 작은 눈보라를 만들었다가 관람객이 가까이 다가오면 순간적으로 큰 눈보라로 소용돌이쳤다. 마치 눈 내리는 공간에 있는 듯한 몰입적 경험을 할 수 있는 미디어아트 작품이 개발되어 화제다. 우리 대학 산업디자인학과 이우훈 교수 연구팀이 공기의 흐름을 제어해 스티로폼 알갱이의 집산(흩어짐과 모임)을 통해 그래픽 이미지를 표시하는 신개념 기계식 디스플레이‘스노우 디스플레이’를 개발했다고 14일 밝혔다. 연구팀이 개발한 디스플레이 시스템은 스티로폼 입자들을 수용하는 챔버(공간), 챔버 안에서 스티로폼 입자를 날려 흩트리는 부양 팬, 입자들을 흡착하여 거르는 검정색 메쉬 패브릭 스크린, 공기 통로 개폐장치, 배기 팬 등으로 구성된다. 부양 팬들을 작동시켜 스티로폼 입자의 흩어짐과 모임을 반복하며 원하는 그래픽 이미지를 표시한다. 무작위한 입자의 흩날림으로부터 일순 질서 있는 이미지가 생성되는 시각효과는 기존 대안 디스플레이에서는 보기 드문 마법

2023-09-14