연구

- “유전자 진단의 시간과 비용을 획기적으로 절감할 수 있어”

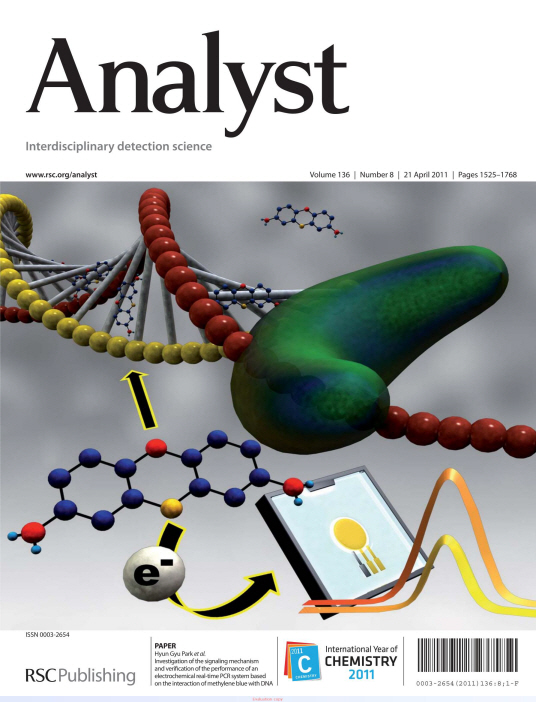

- 분석화학분야 세계적 학술지‘아날리스트’4월호 표지논문 선정

우리학교 박현규 생명화학공학과 교수가 전기화학적 활성을 가진 핵산 결합 분자인 메틸렌 블루(Methylene Blue)를 이용해 전기화학적 실시간 중합효소 연쇄 반응(Real-Time PCR) 기술을 개발했다.

현재 유전자 분석 분야에서 가장 널리 사용되고 있는 Real-Time PCR(Polymerase Chain Reaction) 방법은 형광 신호를 이용하기 때문에 고가의 장비와 시약이 사용되는 분석 기술이다.

이에 반해 전기화학적 방법은 사용이 간편하고 가격이 저렴하며, 무엇보다 분석 장치를 소형화 할 수 있는 이점이 있다.

박 교수 연구팀은 산화/환원을 통해 전기화학적인 신호를 발생하는 물질인 메틸렌 블루가 핵산과 결합하면 전기화학적 신호가 감소하는 현상에 착안, 이를 PCR에 적용해 핵산의 증폭 과정을 전기화학적 신호를 통해 실시간으로 검출할 수 있는 전기화학적 Real-Time PCR을 구현하는 데 성공했다.

또한, 이 신호 변화 현상이 메틸렌 블루의 확산 계수와 관련된 것임을 규명해 향후 다양한 방법으로 응용될 수 있는 신호 발생을 기반으로 한 기술도 확립했다.

연구팀은 이를 기반으로 전극이 인쇄된 작은 칩을 제작해 성병 유발 병원균인 클라미디아 트라코마티스(Chlamydia trachomatis)의 유전자를 대상으로 연구를 수행했다.

그 결과 기존 형광 기반의 Real-Time PCR과 거의 동일한 성능을 보였다. 따라서 다양한 질병 진단을 비롯해 다양한 유전자 연구 분야에 적용할 수 있음을 입증했다.

박현규 교수는 “Real-Time PCR 기술이 현재 유전자 진단 분야에서 가장 확실한 분석 방법임에도 불구하고 형광 기반의 분석 방법이다 보니 고가의 검출 장비 및 분석 시약을 필요로 한다”며 “이번 연구 결과로 유전자 진단에 소요되는 시간과 비용을 획기적으로 절감할 수 있다”라고 설명했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단(이사장 오세정)이 시행하는 ‘중견연구자 지원 사업(도약연구)’으로 수행됐으며, 연구의 중요성을 인정받아 분석화학 분야의 세계적인 학술지인 ‘아날리스트(The Analyst)’ 4월호(4월 21일자) 표지논문으로 선정됐다.(끝)

<그림설명>

신호 분자 결합에 의한 전기화학적 Real-Time PCR 모식도 (아날리스트 표지)

<용어설명>

○ Real-Time PCR (실시간 중합효소연쇄반응): 중합효소연쇄 반응을 통해 증폭되는 핵산을 실시간으로 모니터링을 하고 해석하는 기술

○ PCR: (Polymerase Chain Reaction, 중합효소 연쇄 반응): 현재 유전물질을 조작해 실험하는 거의 모든 과정에 사용되는 검사법으로, 검출을 원하는 특정 표적 유전물질을 증폭하는 방법이다. 1985년에 캐리 멀리스(Kary B. Mullis)에 의해 개발됐다.

○ Chlamydia Trachomatis: 클라미디아 트라코마티스(chlamydia trachomatis)라는 병원균에 의한 성병으로 성적 접촉으로 점염되어 비뇨생식계에 질병을 일으키는 감염증의 가장 흔한 원인균.

-

연구 사회처럼 건강한 유전자 커뮤니티의 모습을 찾다

구성원들 사이의 활발한 교류로 결속력이 높은 사회적 커뮤니티가 건강한 개인을 만들 듯, 유전자 커뮤니티의 결속력도 개인의 건강 상태에 영향을 미칠 수 있을까? 한국 연구진이 유전자 커뮤니티의 결속력 또한 개인의 건강 상태를 결정하고 환자 맞춤형 의료를 위해 활용될 수 있음을 보여 화제다. 우리 대학 바이오및뇌공학과 이도헌 교수 연구팀이 개인화된 유전자 네트워크에서 환자 특이적으로 결속력이 약화된 유전자 커뮤니티를 찾아내 환자 맞춤형으로 약물 표적을 예측할 수 있는 기술을 개발했다고 23일 밝혔다. 최근 고령화와 생활 습관 변화 등에 따라 암, 심혈관계 질환, 대사 질환 등 많은 복합질병의 발병률이 크게 증가하는 실정이다. 이에 전문가들은 개별 환자의 특성을 고려한 ‘환자 맞춤형 의료’를 제공해 그 치료 효과를 높임으로써 개인적, 사회적 의료비 부담을 경감해야 한다고 지적한다. 이도헌 교수 연구팀은 이러한 요구에 발맞춰 개인화된 유전자 네트워크를 정

2024-04-23 -

연구 암세포만 골라 유전자 교정 치료하는 신약 개발

최근 크리스퍼(유전자 가위) 기술을 활용한 유전자 교정 치료제 연구가 활발하다. 기존 화학적 항암치료제와는 달리 크리스퍼 기술 기반 유전자 교정 치료제는 질병 표적 유전자를 영구적으로 교정할 수 있어 암 및 유전 질환 치료제로 각광받고 있지만, 생체 내에서 암 조직으로 낮은 전달 효율과 낮은 효능으로 어려움을 겪고 있다. 우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 크리스퍼 기반 표적 치료제로 항체를 이용한 크리스퍼 단백질을 생체 내 표적 조직에 특이적으로 전달하는 항암 신약을 개발해 암세포 선택적 유전자 교정 및 항암 효능을 보였다고 8일 밝혔다. 유전자 치료에 사용하는 바이러스 기반 전달 방법은 인체 내 면역 부작용, 발암성 등 한계점을 가지고 있다. 이에 선호되는 비 바이러스성 전달 방법으로 단백질 기반의 크리스퍼 기술 전달은 본래의 표적과는 다른 분자를 저해 혹은 활성화하는 효과를 가져오는 오프타깃 효과가 최소화되며 보다 높은 안전성으로 치료제로서 개발이 적합하다.

2024-04-08 -

연구 암 유발 물질 컴퓨터로 예측하다

암은 정상세포와 다르게 세포 내 비정상적인 축적을 통해 유발되는 대사 반응을 하며, 암의 치료 및 진단을 목적으로 이런 암 대사반응에 대해 다방면으로 연구되고 있다. 이에 우리 대학 연구진이 컴퓨터를 통해 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델 구축에 성공했다. 우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수, 이상엽 특훈교수 연구팀이 서울대학교병원 고영일 교수, 윤홍석 교수 및 정창욱 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 암 체세포 유전자 돌연변이와 연관된 새로운 대사물질 및 대사경로를 예측하는 컴퓨터 방법론을 개발했다고 18일 밝혔다. 최근 암 유발 대사물질(oncometabolite)*의 발견과 이를 표적으로 하는 신약들이 미국식품의약국(FDA)의 승인을 받으며 주목받고 있는데, 이에는 급성 골수성 백혈병의 치료제로 사용되고 있는 ‘팁소보(성분명: 아이보시데닙)’ 및 약물 ‘아이드하이파(성분명: 에나시데닙)’가 포함된

2024-03-18 -

연구 RNA 유전자 가위 정밀제어기술로 유전자 치료 성큼

최근 유전자 치료제 개발에 있어 중요한 역할을 하는 유전자 가위(CRISPR/Cas) 기술은 DNA 편집을 통해 영구적인 치료 효과를 보일 수 있으나, 비표적 효과에 의한 생체 내 부작용에 의한 돌연변이가 발생하였을 때, 대체할 방안이 불명확하다. DNA 편집의 잠재적인 위험성을 극복하여 특이적으로 인식하고 조절할 수 있는 RNA 대상으로 하는 유전자 가위 시스템이 주목받고 있다. 우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 세계 최초로 RNA 유전자 가위 기술 (CRISPR/Cas13)의 활성을 화학 유전학 및 광유전학으로 조절해 시간 및 공간적으로 표적 RNA의 염기 편집을 수행하는 기술을 개발했고, 동물 모델에서의 RNA 염기 편집 효과를 입증했다고 7일 밝혔다. 허원도 교수 연구팀은 구조가 알려지지 않은 단백질의 구조를 재구조화해, 화학적 및 광유전학적으로 조절 가능한 Cas13 단백질 조각을 예측하고 개발하는 데 성공했다. 이를 통해 개발된 에디터 기술로 RNA 분

2024-02-07 -

행사 제3회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 성료

우리 대학 제조AI빅데이터센터가 중소 제조기업의 애로사항을 창의적인 인공지능(AI) 아이디어로 해결하는 '제3회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회' 시상식을 지난달 28일 서울 양재동 aT센터에서 개최했다. 중소벤처기업부(장관 이영, 이하 중기부), 스마트제조혁신추진단(단장 안광현, 이하 추진단)과 공동 주최한 이번 경진대회는 우수한 제조 인공지능 분석 인재를 발굴 및 육성하기 위해 올해 세 번째로 개최됐다.제조데이터 인공지능 분석에 관심 있는 19세 이상의 국민을 대상으로 지난 9월 말부터 참가자를 모집한 결과 3인 이내로 자유롭게 구성된 184개 팀, 389명이 신청을 완료했다. 각 팀은 10월 23일 KAMP*의 열처리 품질보증 제조AI데이터셋**을 활용해 뿌리기업 현장 개선 아이디어를 제시하고 알고리즘으로 구현하는 과제를 부여받아 본격적인 대회 일정에 돌입했다. ☞ KAMP: 인공지능(AI) 중소벤처 제조 플랫폼(Korea AI Manufacturin

2023-12-04