연구

< 의과학대학원 이지민 교수 >

우리 대학 의과학대학원 이지민 교수 연구팀이 유럽분자생물학연구소(EMBL) 미하일 사비스키(Mikhail Savitski) 교수, 서울대학교 백성희 교수와 공동 연구를 통해 질환의 억제와 촉진의 실마리가 되는 단백질 수명을 결정하는 단백질 *번역 후 조절(post-translational modification, 이하 PTM) 코드를 규명했다고 1일 밝혔다.

* 번역 후 조절(PTM): DNA가 mRNA가는 전사 과정을 거쳐 최종 단백질로 번역까지 일어난 이후에 추가적으로 생기는 현상으로, 단백질의 구조나 효능에 영향을 미치는 것으로 주로 알려져 있음

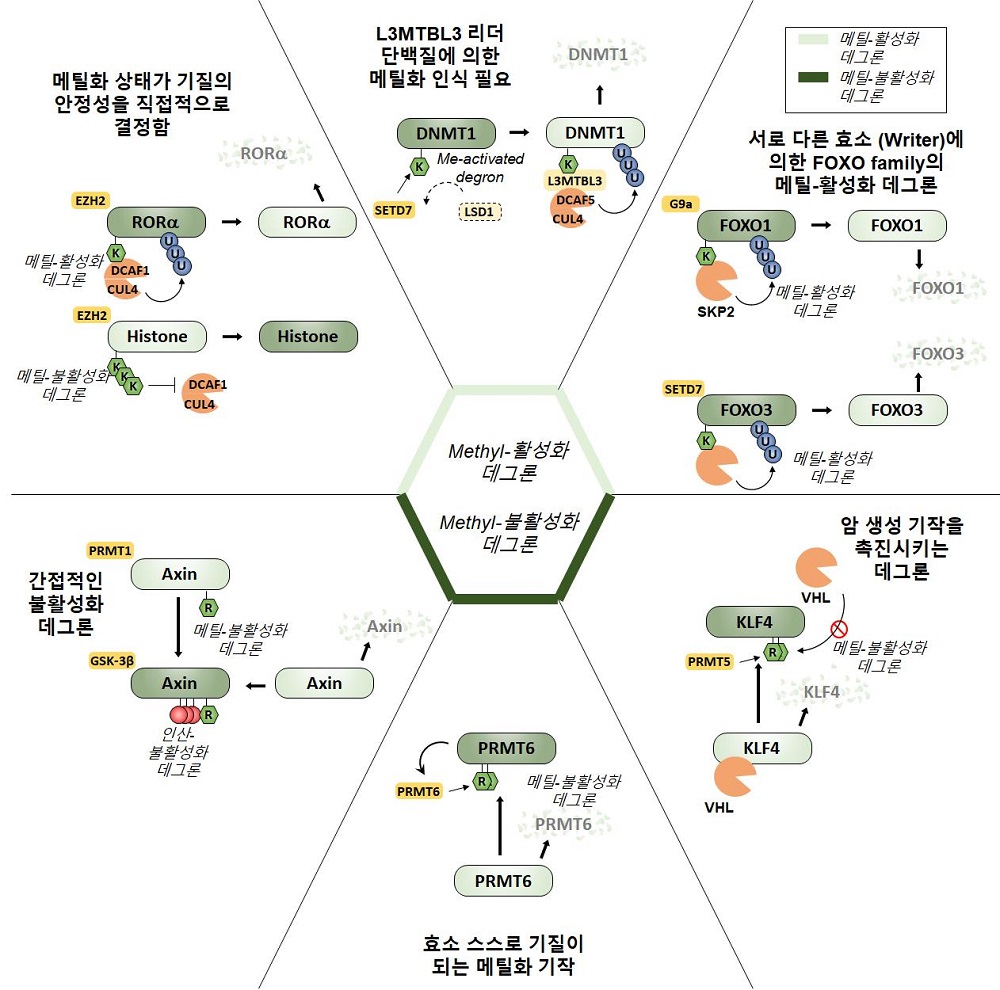

연구팀은 기존에 단백질의 운명 조절과 연관이 없을 것으로 생각됐던 PTM 신호를 `PTM-활성화(PTM-activated) 데그론'과 `PTM-불활성화(PTM-inactivated) 데그론'으로 구분해 단백질 수명 조절과의 관련성을 규명했다.

*PTM 활성화 데그론과 PTM 볼활성화 데그론: PTM에 의해 데그론이 활성화 되는 것은 단백질의 번역후 변화가 단백질의 분해를 촉진했다는 것을 의미하며, 반대로 불활성화 데그론은 번역 후 조절 신호가 단백질의 분해를 억제하여 단백질의 축적이 일어났음을 의미

< 그림 1. PTM-활성화(PTM-activated) 데그론과 PTM-불활성화(PTM-inactivated) 데그론으로 구분해 단백질 수명 조절과의 관련성을 설명한 그림으로 질병을 촉진하는 단백질의 분해 혹은 질병을 억제하는 단백질의 축적을 미리 예측 가능하여 암이나 퇴행성 뇌질환의 발병 및 억제를 진단 가능 >

여기서 데그론 코드란 단백질 수준을 조절 가능한 아미노산 서열의 조합 개념으로 질병의 진행이나 억제의 스위치 역할을 하는 단백질의 수명 조절 코드를 말한다.

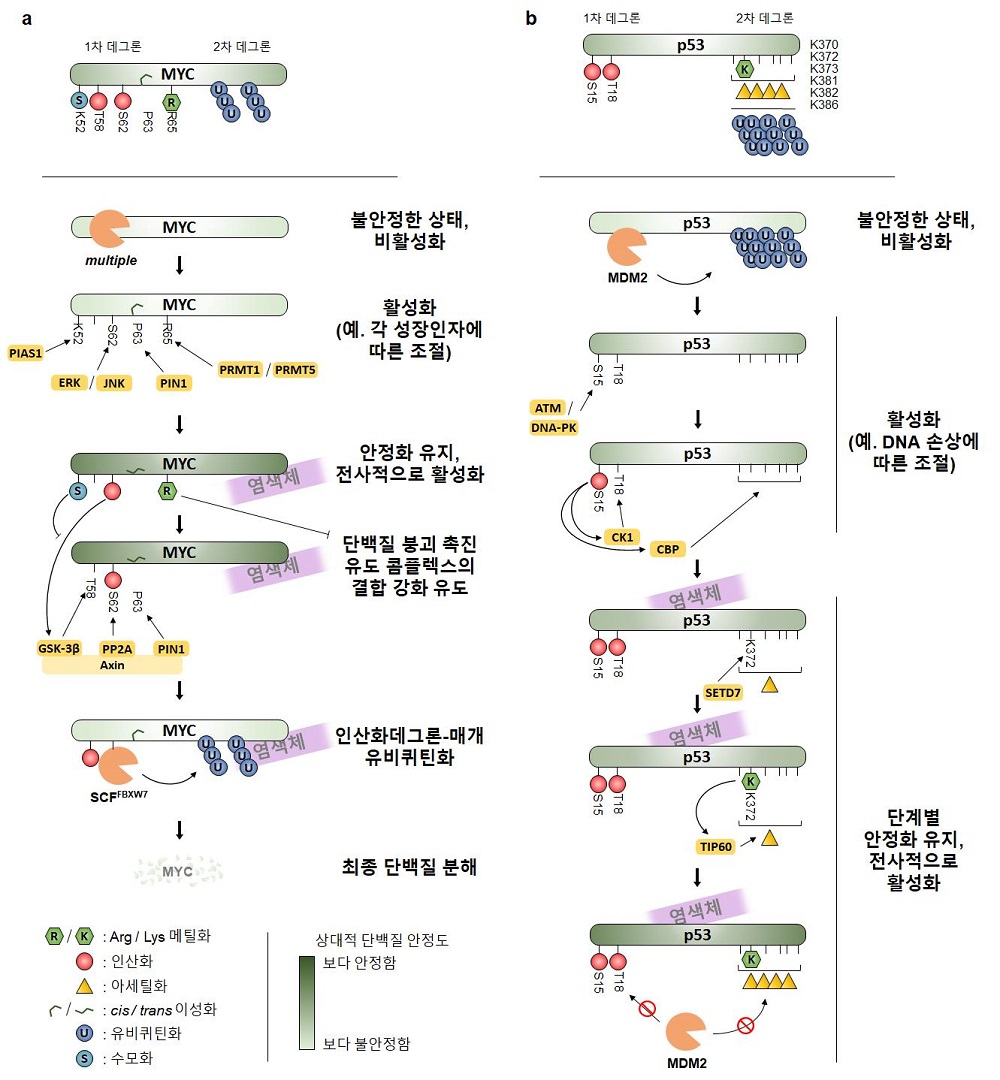

연구팀은 이를 규명한 결과 기존 치료제가 접근할 수 없는 `기존에 약으로 만들지 못했던(Undruggable)' 신규 타깃의 정확도 높은 치료법 개발의 가능성을 열었다.

< 그림 2. PTM 중 대표적으로 단백질 운명을 결정하는 메틸화를 메틸-활성화 데그론과 메틸-불활성화 데그론으로 구분 >

또한 연구팀은 신규 PTM 관련 코드를 다각화함으로 인해 단백질 분해 및 생성의 근본 원인을 알 수 없었던 기존의 신호 전달 체계에 PTM을 유도하거나 제거하는 효소의 역할을 재조명했다. 이번 연구를 통해 질병 관련 단백질 수명 변화 기원을 PTM 코드로 디지털화해서 미리 규명을 함으로써 그동안 단백질 수준을 마지막 단계에서 조절하는 *유비퀴틴 신호에만 집중했던 부분을 변경하도록 제안했다.

* 유비퀴틴: 단백질이 분해되기 전에 먼저 일어나는 대표적인 화학적 변화로 알려져 있으며 없어져야 할 단백질에 붙는 표지자로 널리 알려져 있음

우리 대학 의과학대학원 이지민 교수가 제1 저자로 초청돼 기고한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 17.69)' 에 지난 1월 13일 字 출판됐다. (논문명 : Control of protein stability by post-translational modifications).

< 그림 3. 암을 유발하는 인자의 대표인 MYC와 종양 억제자 대표인 p53의 단백질 수명에 영향을 끼치는 PTM 데그론 코드 도식 >

이지민 교수는 "새롭게 제시한 PTM-활성화 또는 PTM-불활성화 데그론 코드의 규격화는 기존 약에 반응하지 않거나 저항성이 생기는 단백질 수준을 조절 가능한 다양한 질병 (대표적으로 암이나 퇴행성 뇌질환)의 진단 및 의약품 개발로 발전시킬 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 리더연구사업,유럽분자생물학연구소 및 과학기술정보통신부 의사과학자양성사업의 지원을 받아 수행됐다.

-

연구 지질 뗏목의 원리 밝혀 질병 치료에 희소식

지질 뗏목은 세포막 간 융합, 신호 전달, 바이러스 침투 등 세포 기능과 질병 발병의 핵심 과정에 중요한 역할을 한다. 한국 연구진이 지금까지 알려지지 않았던 지질 뗏목의 정렬 원인과 그 조절 메커니즘을 밝혀내어 세포막 간 상호작용을 조절하여 질병 치료에 새로운 접근법을 제공할 수 있을 것으로 기대된다. 우리 대학 바이오및뇌공학과 최명철 교수팀이 고등과학원(원장 최재경) 현창봉 교수팀, 포항가속기연구소(소장 강흥식) 이현휘 박사와 공동으로 세포막 간의 상호작용을 매개하는 지질 뗏목(Lipid Raft)의 정렬 현상의 원리를 최초로 규명했다고 5일 밝혔다. 세포 융합, 바이러스 침투, 세포 간 신호 전달 등 다양한 세포막 간의 상호작용을 조절할 수 있는 핵심 기전을 밝힌 것이다. 세포막(Cell membrane)은 세포의 내부와 외부를 구분하는 얇고 유연한 막으로, 지질 이중층(lipid bilayer)으로 구성돼 있다. 세포막에는 수많은 막단백질(membrane prote

2024-06-05 -

연구 생성형 AI로 혁신적 신약 개발 가능성 열어

최근 자연어나 이미지, 동영상, 음악 등 다양한 분야에서 주목받는 생성형 AI가 신약 설계 분야에서도 기존 신규성 문제를 극복하고 새로운 혁신을 일으키고 있다고 하는데 어떤 기술일까? 우리 대학 화학과 김우연 교수 연구팀이 단백질-분자 사이의 상호작용을 고려해 활성 데이터 없이도 타겟 단백질에 적합한 약물 설계 생성형 AI를 개발했다고 18일 밝혔다. 신규 약물을 발굴하기 위해서는 질병의 원인이 되는 타겟 단백질에 특이적으로 결합하는 분자를 찾는 것이 중요하다. 기존의 약물 설계 생성형 AI는 특정 단백질의 이미 알려진 활성 데이터를 학습에 활용하기 때문에 기존 약물과 유사한 약물을 설계하려는 경향이 있다. 이는 신규성이 중요한 신약 개발 분야에서 치명적인 약점으로 지적되어 왔다. 또한 사업성이 높은 계열 내 최초(First-in-class) 타겟 단백질에 대해서는 실험 데이터가 매우 적거나 전무한데, 이 경우 기존 방식의 생성형 AI를 활용하는 것이 불가능하다. 연구팀

2024-04-18 -

연구 화합물 생성AI 기술로 신약 개발 앞당긴다

신약 개발이나 재료과학과 같은 분야에서는 원하는 화학 특성 조건을 갖춘 물질을 발굴하는 것이 중요한 도전으로 부상하고 있다. 우리 대학 연구팀은 화학반응 예측이나 독성 예측, 그리고 화합물 구조 설계 등 다양한 문제를 동시에 풀면서 기존의 인공지능 기술을 뛰어넘는 성능을 보이는 기술을 개발했다. 김재철AI대학원 예종철 교수 연구팀이 분자 데이터에 다중 모달리티 학습(multi-modal learning) 기술을 도입해, 분자 구조와 그 생화학적 특성을 동시에 생성하고 예측이 가능해 다양한 화학적 과제에 광범위하게 활용가능한 인공지능 기술을 개발했다고 25일 밝혔다. 심층신경망 기술을 통한 인공지능의 발달 이래 이러한 분자와 그 특성값 사이의 관계를 파악하려는 시도는 꾸준히 이루어져 왔다. 최근 비 지도 학습(unsupervised training)을 통한 사전학습 기법이 떠오르면서 분자 구조 자체로부터 화합물의 성질을 예측하는 인공지능 연구들이 제시되었으나 새로운 화합물의

2024-03-25 -

행사 생성형 인공지능·가상현실 결합한 3D 스케칭 연구 본격화

우리 대학이 생성형 인공지능(generative AI)과 가상현실(VR)을 활용하여 초고속 생산성 시대를 열어가기 위한 본격적인 도전을 시작한다. 27일 대전 본원에 문을 연 'DRB-KAIST 스케치더퓨처 연구센터(센터장 배석형)'는 생성형 인공지능과 가상현실을 3D(3차원) 스케칭과 결합한 미래형 제품 개발 프로세스를 연구하기 위해 설립됐다. 로봇, 모빌리티, 인공 단백질과 같은 첨단 제조 산업 분야는 제품 개발 주기가 매우 길 뿐만 아니라, 설계 결함이 발견되면 다시 아이디어 발상 단계로 돌아가 실물 제작과 테스트까지의 모든 과정을 반복해야 한다. 또한, 복잡한 3차원 구조체가 한데 맞물려 움직이면서 고도의 기능을 수행하기 때문에, 기존 2차원 스크린 작업 환경에서는 설계 의도를 입력하거나 결과물을 해석하는 데 한계가 있었다.'DRB-KAIST 스케치더퓨처 연구센터'는 사람의 의도를 가장 빠르고 효과적으로 생성형 인공지능에 전달하는 수단으로 최신 가상현실 3D 스케

2024-02-29 -

연구 단백질 ‘생산 설계도’ 보호하는 RNA 조절 기전 찾았다

생명체는 DNA, RNA, 단백질과 같은 바이오분자들의 조절 작용으로 다양한 생물학적 기능을 수행한다. 바이오분자들의 조절로 유전 정보가 전달되고, 잘못 전달된 정보는 유전자 변형이나 감염성 질병의 원인이 된다. 따라서 분자생물학적 조절 연구는 유전자 치료제와 첨단 백신 개발에 중요하다. 특히, 2023년 코로나 mRNA 백신 기술을 개발한 과학자들이 노벨 생리의학상을 수상하면서 RNA 조절 연구에 기반한 첨단신약, 바이오공학 기술이 크게 주목받고 있다. 우리 대학 바이오및뇌공학과 이영석 교수 연구팀이 기초과학연구원(IBS) RNA 연구단 김빛내리 단장(서울대 생명과학부 석좌교수), 미국 국립암연구소 유진 발코프(Eugene Valkov) 박사팀과 공동연구를 통해 자체 개발한 단일핵산 분석법을 적용해 전령 RNA(messenger RNA, 이하 mRNA) 분해의 새로운 조절 기전을 찾았다고 밝혔다. mRNA는 긴 단일 가닥 RNA 분자로, DNA에 보관된 유전 정보를 단백질에

2024-02-28