연구

< (왼쪽부터) 전기및전자공학부 전상훈 교수, 김기욱 박사과정 >

우리 대학 전기및전자공학부 전상훈 교수 연구팀이 하프니아 강유전체 소재의 물성적 이해를 바탕으로 반도체 3D 집적 공정에서도 열적으로 안정한 *강유전체 소재를 세계 최초로 개발했다고 12일 밝혔다. 현재 반도체 제조 업계에서 고집적, 고효율의 3D 메모리 소자에 대한 필요성이 꾸준하게 대두되고 있다는 점을 고려할 때, 이번 연구는 강유전체 기반의 3D 메모리 집적 공정에서 핵심 기술로 평가받을 것이라 예상된다.

*강유전체: 외부의 전기장 없이도 스스로 분극을 가지는 재료로서 외부 전기장에 의해 분극의 방향이 바뀔 수 있는 소재를 말한다. 비휘발성 특성이 있어, 기능성 소재로서 메모리 소자에 활용이 가능하지만, 고온에서 열적으로 안정성을 확보해야하는 도전 목표가 남아 있으며, 일반 유전체를 일컫는 상유전체는 외부의 전기장이 없으면 분극 특성을 유지하지 못한다는 점에서 다르다.

하프니아 강유전체 소재는 비휘발성 절연막으로, CMOS 공정 호환성, 동작 속도, 내구성 등의 우수한 물리적 특성을 바탕으로 차세대 반도체의 핵심 소재로써 활발하게 연구되고 있는 물질이다. 하지만 하프니아 소재는 필연적으로 고온에서 비휘발성 특성을 잃고 누설전류가 증가하는 한계를 가진다. 이를 억제하기 위해 세계 유수의 기관들에서 다양한 접근방법들이 보고됐지만, 3D 집적 공정 시에 발생하는 고온의 열처리 조건 (750℃ 이상, 30분)에서 강유전체 박막 내의 일반 유전체 (상유전체) 형성을 억제할 수 없었다.

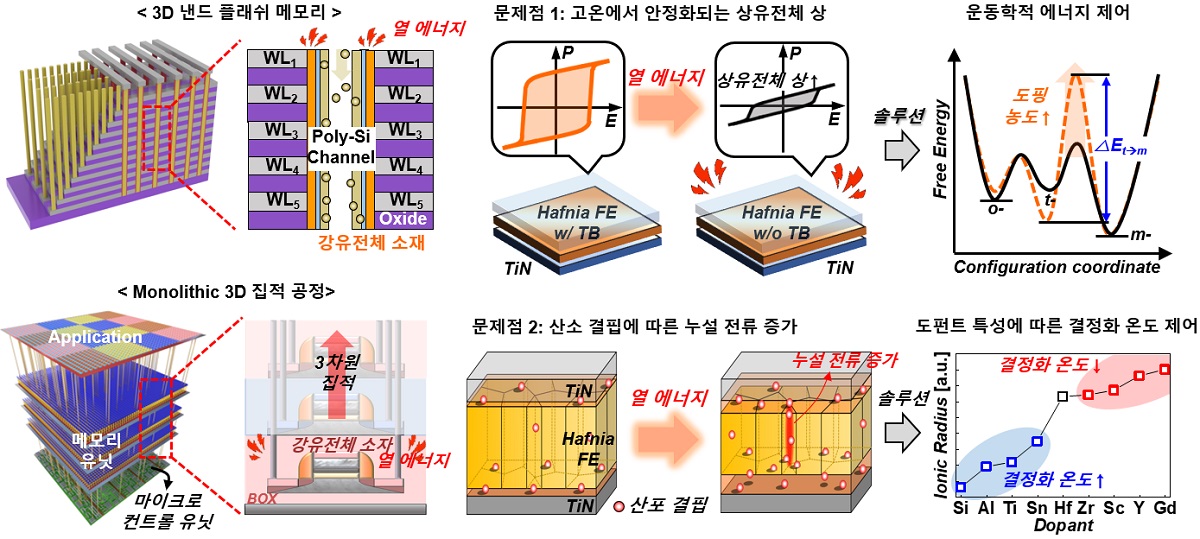

< 그림 1. 3D 구조를 가지는 메모리 소자 (3D 낸드 플래쉬 메모리 및 Monolithic 3D 집적 공정)과 3D 집적 공정 호환이 가능한 강유전체 소재의 기존 문제점과 이를 해결하기 위한 솔루션 >

전상훈 교수 연구팀은 세계 최초로 3D 집적 공정에서 요구되는 고온의 열처리 조건에서도 강유전체 박막 내의 상유전체의 형성을 완벽하게 억제하고 비휘발성 기능을 유지하며 우수한 내구성을 가지는 하프니아 강유전체 소재 및 공정 기술을 개발하는 데에 성공했다. 연구팀은 강유전체 박막 내에 이온 반지름이 작은 원소를 고용하는 도핑 기술을 활용해 강유전체 박막의 결정화 온도를 제어함과 동시에 도펀트의 농도에 따른 운동학적 에너지를 고려해 강유전체 소재의 비휘발성 및 기능성과 열적 안정성을 획기적으로 개선했다.

전상훈 교수 연구팀은 CMOS 공정을 이용해 강유전체 기반의 메모리 소자를 집적했고 고온의 열적 에너지(750℃ 이상, 30분)를 가한 후에도 우수한 강유전성이 발현되는 것을 확인했다. 또한 열적 에너지에 따른 강유전체 소재의 도메인 스위칭 동작을 전기적 측정을 통해 직관적으로 분석할 수 있는 시스템을 개발해 추후, 강유전체 소재의 열적 안정성 연구의 프레임 워크를 구축 및 제시했다. 해당 연구는 학계에서 활발하게 연구되고 있는 강유전체 소재의 기능성과 반도체 제조 업계에서 필요로 했던 강유전체 소재 기반의 3D 메모리 소자 집적 공정 사이의 간극을 줄였다는 점에서 큰 의미를 가진다.

전상훈 교수는 “이번 연구 결과는 답보상태에 있던 강유전체 소재 기반의 3D 메모리 및 회로 집적 기술 개발에 대한 돌파구가 되는 기술이 될 것으로 판단되며, 향후 고집적/고효율의 시스템 개발에 있어 핵심 역할을 할 것”이라고 설명했다.

전기및전자공학부 김기욱 박사 과정이 제1 저자로 수행한 이번 연구는 반도체 소자 및 회로 분야의 최고 권위 학회인‘IEEE 국제전자소자학회(International Electron Devices Meeting) 2022 (IEDM 2022)’에 12월 5일 발표를 마쳤다. 한편 이번 연구는 삼성전자(Samsung Electronics)와 차세대 지능형 반도체 사업단의 지능형 반도체 선도기술개발의 지원을 받아 진행됐다.

-

연구 강유전체 활용 차세대 반도체 메모리 혁신

강유전체는 메모리 소자에서 전하를 잘 저장하기 때문에 "전기를 기억하는 소재"와 같다는 특성으로 차세대 반도체 기술 개발에 있어 핵심 소재로 부각되고 있다. 우리 연구진이 이러한 강유전체 소재를 활용해 현재 메모리 반도체 산업의 양대 산맥인 디램(DRAM)과 낸드 플래시(NAND Flash) 메모리의 한계를 극복한 고성능, 고집적 차세대 메모리 소자를 개발하는데 성공했다. 우리 대학 전상훈 교수 연구팀이 하프니아 강유전체 소재*를 활용한 차세대 메모리 및 스토리지 메모리 기술을 개발했다고 6일 밝혔다. *하프니아 강유전체 소재: 비휘발성 절연막으로, CMOS 공정 호환성, 동작 속도, 내구성 등의 우수한 물리적 특성을 바탕으로 차세대 반도체의 핵심 소재로 활발하게 연구되고 있는 물질 디램 메모리는 우리가 스마트폰, 컴퓨터, USB 등에서 사용하는 데이터를 저장하는 휘발성 메모리다. 휘발성 특성으로 인해, 외부 전력이 끊어지면 저장된 데이터가 손실되지만, 공정 단가가 낮

2025-01-06 -

연구 강유전체 ‘3차원 소용돌이’ 20년 난제 풀어

약 20년 전 아주 작은 나노 크기 0차원 강유전체 내부에 특이한 형태의 분극 분포가 발생할 수 있음이 로랑 벨라이쉬(Laurent Bellaiche) 교수(現 미국 아칸소대 물리학과 교수) 연구진에 의해 이론적으로 예측됐다. 해당 소용돌이 분포를 적절히 제어하면 기존에 비해 10,000배 이상 높은 용량의 초고밀도 메모리 소자로 응용이 가능할 것이라는 가능성이 제시돼 학계의 이목을 끌었으나, 3차원 분극 분포 측정의 어려움으로 인해 실험적인 규명이 되지 못하고 있었다. 우리 대학 물리학과 양용수 교수 연구팀이 포항공과대학교, 서울대학교, 한국기초과학지원연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소, 아칸소대학교 연구진과의 국제협력 연구를 통해 나노강유전체 내부의 3차원 소용돌이 형태 분극 분포를 최초로 실험적으로 규명하였다고 30일 밝혔다. 영구자석과 같이 외부의 자기장이 없어도 자화 상태를 스스로 유지할 수 있는 물질들을 강자성체(ferromagnet)라 하고,

2024-05-30 -

인물 제30회 삼성휴먼테크논문대상에서 물리학과 정채화 학생 은상 수상

제30회 삼성휴먼테크논문대상에서 우리 대학 물리학과 정채화 학생(지도교수 : 물리학과 양용수 교수)이 기초과학분야 은상을 수상했다. 삼성휴먼테크논문대상은 과학기술 분야의 주역이 될 젊고 우수한 과학자를 발굴하기 위해 1994년부터 시행 중이며 과학기술정보통신부와 중앙일보가 공동 후원하고 있다. 이번 제30회 대회에는 총 1189편의 논문이 접수되었으며, 797명에 달하는 전문가들이 심사를 진행하였다. 정채화 학생은 2000년대 초반 이론적으로만 예측되었으나 20년 이상 풀리지 않았던 난제인 0차원 강유전체에서의 위상학적 분극 정렬을 세계 최초로 실험적으로 규명하였다. 영구자석과 같이 외부의 자기장이 없어도 자화 상태를 스스로 유지할 수 있는 물질들을 강자성체(ferromagnet)라 하고, 강유전체(ferroelectric)는 외부의 전기장 없어도 분극상태를 유지할 수 있는 물질로서 강자성체의 전기(electric) 버전이라고 생각하면 된다. 강자성체(자석)의 경우 나노크

2024-04-04 -

연구 화학물질 없이 식각하는 반도체 기술 최초 개발

차세대 반도체 메모리의 소재로 주목을 받고 있는 강유전체는 차세대 메모리 소자 혹은 작은 물리적 변화를 감지하는 센서로 활용되는 등 그 중요성이 커지고 있다. 이에 반도체의 핵심 소자가 되는 강유전체를 화학물질없이 식각할 수 있는 연구를 성공해 화제다. 우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수가 제네바 대학교와 국제공동연구를 통해 강유전체 표면의 비대칭 마멸* 현상을 세계 최초로 관찰 및 규명했고, 이를 활용해 혁신적인 나노 패터닝 기술**을 개발했다고 26일 밝혔다. *마멸: 물체 표면의 재료가 점진적으로 손실 또는 제거되는 현상 **나노 패터닝 기술: 나노스케일로 소재의 표면에 정밀한 패턴을 생성하여 다양한 첨단 기술 분야에서 제품 성능을 향상시키는데 사용되는 기술 연구팀은 강유전체 소재의 표면 특성에 관한 연구에 집중했다. 이들은 원자간력 현미경(Atomic Force Microscopy)을 활용해 다양한 강유전체의 트라이볼로지(Tribology, 마찰 및 마모) 현상

2024-03-26 -

연구 획기적 음의 정전용량 플래시 메모리 최초 개발

우리 대학 전기및전자공학부 전상훈 교수 연구팀이 `음의 정전용량 효과(Negative Capacitance Effect, 이하 NC 효과)*'를 활용해 기존 플래시 메모리의 물리적 성능 한계를 뛰어넘는 음의 정전용량 플래시 메모리 (NC-Flash Memory)를 세계 최초로 개발했다고 18일 밝혔다. *음의 정전용량 효과: 음의 정전용량 현상은 인가되는 전압이 증가하면 전하량이 감소함을 의미한다. 음의 정전용량 특성을 가지는 유전체 사용시, 트랜지스터에 인가되는 전압을 내부적으로 증폭하여 상대적으로 낮은 동작전압을 사용할 수 있어, 파워소모를 줄일 수 있다. 전기및전자공학부 김태호 박사과정과 김기욱 박사과정이 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈(Advanced Functional Materials)' 2022년 12월호에 출판됐다. (논문명 : The Opportunity of Negative Capacitance Beha

2023-01-18