연구

< (왼쪽부터) 생명화학공학과 이진우 교수, 김진욱 박사과정, 김지오 박사과정 >

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 포항공과대학교 조창신 교수 연구팀과 공동연구를 통해 장수명 소듐(나트륨) 금속 음극 및 고출력 해수 전지를 위한 비불소계 전해질을 개발했다고 28일 밝혔다.

불소(F)는 전지의 전기화학적 성능을 향상시키는데 크게 기여하여 현재 상용화된 리튬-이온 전지 외에도 다양한 차세대 전지 전해질의 필수 요소로 자리매김하고 있다. 다만, 비싼 가격, 인체 및 환경에 유해하며 강한 독성이라는 문제점을 가져 이를 대체할 비불소계 전해질 (F-free electrolyte) 개발이 필수적이다.

이 교수 연구팀은 기존 불소계 전해질을 대체할 수 있는 비불소계 전해질을 설계해 매우 뛰어난 가격 경쟁력과 불소계 전해질의 전기화학적 성능을 상회하는 전기화학적 성능을 달성했다.

생명화학공학과 김진욱 박사과정, 김지오 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `에너지 인바이론멘탈 사이언스(Energy & Environmental Science)' 10월 10권 15호에 출판됐으며, 후면 표지논문(outside back cover)로 선정됐다. (논문명 : Designing Fluorine-Free Electrolytes for Stable Sodium Metal Anodes and High-Power Seawater Batteries via SEI reconstruction)

소듐 금속 음극은 기존 리튬 이온 전지의 흑연 음극을 대체할 수 있는 높은 이론적 용량과(흑연: 372 mAh g-1, 소듐 금속: 1,166 mAh g-1) 리튬에 비해 매우 높은 지각 내 존재비로 인해(리튬: 0.002%, 소듐: 2%) 각광받고 있는 차세대 음극 소재 중 하나다.

하지만 소듐 금속 음극은 매우 강한 화학적, 전기화학적 반응성 때문에 지속적으로 유기 전해액과 반응해 소듐 표면에 불균일하고 두꺼운 고체-전해질 계면을 형성하고, 이는 충전 과정에 소듐 금속의 수지상 성장(나뭇가지 모양 성장)을 일으킨다. 소듐 금속의 수지상 성장은 고체-전해질 계면을 파괴해 새로운 소듐 금속을 유기 전해액에 노출시키고 추가적인 전해질 분해를 일으키며, 낮은 쿨롱 효율, 전지 단락 등을 발생시켜 전지 구동에 치명적이다.

기존 불소계 전해질은 소듐 금속 표면에 불화 소듐을(NaF) 형성해 앞서 언급한 소듐 금속의 수지상 성장을 억제한다. 불화 소듐은 강한 기계적 성질로 인해 소듐 금속의 수지상 성장을 물리적으로 억제할 수 있음이 널리 알려져 있으나 불소계 전해질의 높은 가격, 불산(HF) 부산물 형성 등의 치명적인 문제점이 수반된다.

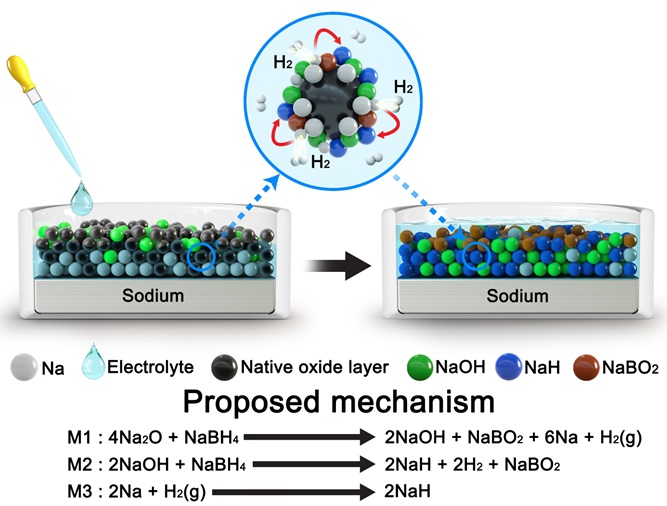

< 그림 1. 수소화붕소 소듐 기반 전해질의 수소화 소듐 기반 고체-전해질 계면 형성 메커니즘 >

연구팀은 수소화 소듐(NaH)이 불화 소듐을 대체할 수 있다는 최근 연구 보고에 착안해 수소화붕소 소듐(NaBH4) 염을 이써 (ether, C-O-C 결합을 포함) 계열 유기용매에 녹인 전해질을 설계했다. 수소화붕소 소듐은 환원제의 일종으로 유, 무기 합성이 필요한 산업계에서 널리 사용되는 물질이다. 따라서, 같은 부피의 불소계 전해질을 제작하는 것에 비해 5~10% 정도의 비용만이 소요돼 큰 가격 경쟁력을 가진다.

연구팀은 비행시간형 이차이온 질량 분석을 통해(Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry, TOF-SIMS) 수소화붕소 소듐 기반의 전해질이 수소화 소듐이 우세한 고체-전해질 계면을 형성함을 밝혔다.

또한, 산화된 소듐 금속을 수소화붕소 소듐에 장시간 담가뒀을 때, 산화막이 점차 수소화 소듐으로 전환되는 것을 비행시간형 이차이온 질량 분석을 통해 확인했으며, 온라인 전기화학 질량 분석(Online Electrochemical Mass Spectrometry)을 통해, 수소화붕소 소듐 전해질을 이용해 전지 제작 후 8시간 정도의 휴지기에 수소 기체가 형성되는 것을 확인했다.

결론적으로, 소듐 금속은 산화하려는 성질이 강해 표면에 불가피하게 산화막을 형성하는데, 수소화붕소 소듐은 환원성이 강해 표면 산화막을 환원시킬 수 있다. 소듐의 표면 산화막이 환원되면서 수소 기체가 발생함과 동시에 다시 소듐 금속과 반응해 수소화 소듐이 생성되며 연구팀은 이를 `고체-전해질 계면 재건 현상'이라고 명명했다.

이를 통해, 수소화붕소 소듐 기반의 전해질은 소듐-소듐 대칭전지에서 600 사이클, 소듐-알루미늄 반쪽 전지에서 99.67%의 쿨롱 효율을 보여 불소계 전해질에 비해 매우 우수한 전기화학적 성능을 제공했다.

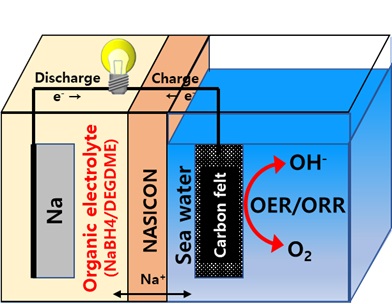

< 그림 2. 해수전지 개략도 >

더 나아가, 연구팀은 수소화붕소 소듐 기반 전해질을 해수 전지에 적용했다. 높은 전류밀도인 1 mA cm-2에서 기존 불소계 전해질은 35회 정도의 수명 특성을 보인 반면, 수소화붕소 소듐 기반 전해질은 150회 이상의 장수명 특성을 달성했다. 마찬가지로, 기존 불소계 전해질의 출력밀도는 2.27 mW cm-2 에 그친 반면, 수소화붕소 소듐 기반 전해질의 출력밀도는 2.82 mW cm-2로 큰 차이를 보였다.

연구팀이 개발한 수소화붕소 소듐 기반의 전해질은 비용 절감, 수명 특성 향상을 통해 해수전지의 상용화에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 김진욱 박사과정은 "기존 소듐 전해질의 필수 원소였던 불소 없이도 불소계 전해질의 성능을 상회하는 전해질을 개발한 것은 큰 의미가 있다ˮ 라며 "앞으로 비불소계 소듐 전해질과 그에 따른 고체-전해질 계면에 관한 연구가 활발해질 것으로 판단된다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업과 한국전력 사외공모 기초연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

< 그림 3. 후면 커버 이미지 >

-

연구 전기차 리튬배터리 충전 15분이면 끝!

전기차(EV) 시장의 성장과 함께 리튬이온 배터리의 충전 시간을 단축하는 기술이 중요한 과제로 떠오르고 있다. 우리 연구진이 충전 속도가 상대적으로 느린 전기차 리튬 배터리의 혁신적 전해질 기술을 개발하여 충전 시간을 15분으로 단축시키는데 성공했다. 우리 대학생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀과 협력 연구를 통해 새로운 전해질 용매 ‘아이소부티로니트릴(isoBN)’을 개발하여 배터리내 리튬 이온 이동을 극대화시키는 전략으로 전기차 배터리의 충전 시간이 상온에서 15분 내로 가능한 기술을 개발했다고 17일 밝혔다. 연구팀은 전해질 내에서 용매화(Solvation) 구조를 조절하는 전략을 개발했다. 이는 배터리의 핵심 요소인 음극 계면층(SEI, Solid Electrolyte Interphase)의 형성을 최적화하여 리튬이온 이동을 원활하게 하고, 고속 충전 시 발생하는 문제(리튬 전착, 배터리 수명 단축 등)를 해

2025-03-17 -

연구 전기차 차세대 무음극 배터리 퇴화 막을수 있다

전기자동차에 사용되는 무음극 배터리는 1회 충전에 800㎞ 주행, 1,000회 이상 배터리 재충전이 가능할 것을 전망하는 꿈의 기술로 알려져 있다. 일반적으로 배터리는 양극과 음극으로 구성되는데, 무음극 배터리는 음극이 없어 부피가 감소하여 높은 에너지 밀도를 가지지만 리튬금속 배터리에 비해 성능이 현저하게 낮다는 문제점이 있다. 우리 연구진이 무음극 배터리를 고성능화시킬 방안을 제시했다. 우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 전극 계면에서 일어나는 반응의 비가역성과 계면피막 구조의 변화를 체계적으로 분석해 무음극 배터리의 퇴화 원인을 규명했다고 5일 밝혔다. 최남순 교수 연구팀은 무음극 배터리의 첫 충전 과정에서 구리 집전체 표면과 전착된 리튬 표면에서 바람직하지 않은 전해질 분해반응이 일어나 계면피막 성분이 불안정하게 변한다는 것을 밝혀냈다. 배터리 제조 직후에는 용매가 구리 집전체 표면에 흡착해 초기 계면 피막을 형성하고, 충전시 양극으로부터 구리 집전체

2024-11-05 -

연구 전해질 첨가제로 최초 장수명 배터리 기술 개발

1회 충전에 500km 이상 운행할 수 있는 전기자동차를 실현하기 위해서는 고에너지밀도 전지가 필수적이다. 팩 단위*에서 고에너지 밀도가 확보 가능하다는 장점이 있는 리튬인산철 양극은 낮은 전자전도도를 가져 계면층을 형성하기 어렵다는 단점이 있다. KAIST 연구진이 리튬인산철 양극의 낮은 전자전도도를 개선한 전해질 첨가제를 개발하여 화제다. *팩단위: 현재 전기차용 배터리는 단일 전지(Cell)를 적층하여 배터리 관리시스템(BMS)과 냉각장치가 포함된 모듈(Module)을 구성하고, 이를 다시 모아 관리시스템으로 구성한 팩(Pack)으로 구성되어 있음 우리 대학 생명화학공학과 최남순 연구팀이 저비용 리튬인산철 양극과 흑연 음극으로 구성된 리튬이온 이차전지의 상온 및 고온 수명 횟수를 늘린 전해질 첨가제 기술을 개발했다고 16일 밝혔다. 기존 전해질 첨가제 연구는 주로 흑연 음극을 보호하기 위해 설계돼 높은 이온전도도를 가짐과 동시에 전해질 부반응이 억제되고 수지상 리튬

2024-05-16 -

연구 변혜령 ˙ 백무현 교수팀, 이온 쌍 형성을 통한 안정한 유기 레독스 흐름 전지 개발

우리 대학 화학과 변혜령 교수와 백무현 교수가 이끄는 공동 연구팀이 레독스 흐름 전지 구동 중 비수계 전해질의 조합 및 이온쌍의 형성에 따라 유기 분자의 전자 전달 과정이 변하는 원리를 해명했다. 최근 에너지 저장 장치(ESS, Energy Storage System)에서의 화재 위험성을 줄이기 위해 리튬 기반의 전지 대신 안정성과 경제성을 겸비한 레독스 흐름 전지(redox flow battery)가 새로운 대안으로 제시되고 있다. 상용화된 레독스 흐름 전지는 바나듐을 활물질로 사용하고 있지만, 최근 바나듐 원가의 가격 상승으로 인해 대체 활물질의 개발이 절실히 요구되고 있다. 특히 레독스 특성을 가지는 유기 분자를 설계하고 활물질로 활용한 연구는 전지의 성능을 대폭 개선할 수 있어 각광을 받고 있다. 공동연구팀은 분자당 두 개의 전자를 저장할 수 있는 나프탈렌 다이이미드(NDI, Naphthalene diimide)를 활물질로 사용한 비수계 레독스 흐름 전지의 연구를

2024-02-20 -

연구 4.55V 고전압 리튬이온전지 전해액 기술 개발

전기차 시대의 가속화에 따라 1회 충전에 긴 주행거리를 가능하게 하는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발과 더불어 빠르게 충전을 할 수 있는 고속 충전 기술 개발의 중요도가 커지고 있다. 우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 고전압 조건에서 리튬이온전지의 높은 효율과 에너지를 유지하고 고속 충전이 가능한 전해액 설계 기술을 개발했다고 6일 밝혔다. 개발된 전해액은 점도가 낮으면서 고전압에 안정적인 용매를 사용하였으며 안정적인 전극-전해질 계면 반응을 확보할 수 있는 첨가제 기술을 통해 리튬이온전지의 수명 특성을 획기적으로 향상시켰다. 최남순 교수 연구팀은 상용 리튬이온전지에 사용되고 있는 카보네이트 계열의 용매 대신 점도가 낮고 고전압 조건에서 안정적으로 작용할 수 있는 용매 조성 기술과 전극계면 보호 기술을 적용해 기존 연구 결과보다 현저하게 향상된 *가역 효율 (99.9% 이상)을 달성했다. ☞ 가역 효율 : 매 사이클마다 전지의 방전용량을 충전용량으로 나

2024-02-06