연구

< (왼쪽부터) 기계공학과 김승우 교수, 김영진 교수, 양재원 박사 >

GPS 위성간 시간 동기화로 네비게이션 위치 측정 정밀도를 높일수 있는 등 초정밀 시간 표준의 상호 비교/검증을 위해, 2012년 독일 표준연구원과 막스플랑크 양자광학연구소는 광섬유를 이용한 광시계를 비교 연구하였으나, 이는 광섬유 매설구간 활용으로 인해 공간적 제약이 있어, 최근 활발해지는 시간표준의 비교/전송 연구와 다양한 표준 주파수 응용기술에 대응하는 데 큰 어려움이 있어 왔다.

우리 대학 기계공학과 김승우, 김영진 교수 공동연구팀은 대기 중으로 광신호를 전송하여 공간의 제약을 뛰어넘는 차세대 우주-지상 간 광-시간 동기화의 원천 기술인, 대기를 통한 광주파수 전송 및 펨토초 레이저 안정화* 기술을 개발했다고 5일 밝혔다.

*펨토초 레이저 광 빗: 시간/주파수 표준으로 활용할 수 있는 광대역(수백만 개의 주파수의 중첩) 레이저, 빛의 스펙트럼이 머리빗과 닮았다 하여 붙여진 이름이다.

시간은 모든 물리량 중에서 가장 기본이 되는 물리단위로 다양한 물리단위를 정의하는 데 활용되기 때문에 우수한 시간 표준을 개발하는 것은 차세대 우주 규모의 측정 분야에서 다양한 물리량을 정확하고 정밀하게 측정을 가능케 한다.

이를 위해 먼저 연구팀은 1/1,000,000,000,000,000(천조분의 일) 초에 해당하는 시간 폭을 가지는 매우 정밀한 펨토초 레이저 광 빗에 기반한 시간 표준을 개발했다. 하지만 개발에만 수년이 걸리고, 시스템적으로 큰 노력이 들어가는 시간 표준의 개발을 효과적으로 활용하기 위해서 연구팀은 안정화된 레이저의 전송을 통해 다양한 환경에서 시간 표준을 효과적이고 효율적으로 활용할 수 있는 연구에 집중해 왔다.

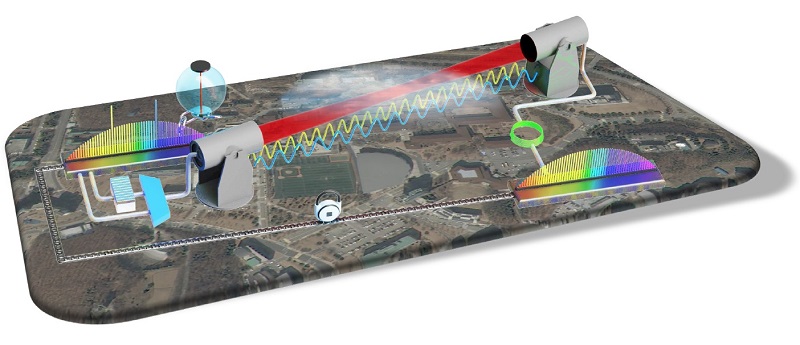

< 그림 1. 초정밀 광시계 분배를 통한 펨토초 레이저 광빗 안정화 >

대기를 통해 전송받은 레이저를 펨토초 레이저 광 빗 안정화에 활용해 수백 테라헤르츠(THz) 주파수 영역에서 4 테라헤르츠(THz)의 대역폭에 이르는 안정화 효과를 얻을 수 있었으며, 안정화된 광 빗을 통해 실질적으로 다양한 분야에 이 기술이 활용될 수 있음을 연구팀은 증명했다. 이는 차세대 지상-우주 간 시간 동기화를 통해 다양한 응용연구가 수행될 수 있음을 뜻한다. 아울러, 200~500 GHz의 주파수를 사용하는 차세대 통신 주파수 대역인 6G 실현을 위해서는 핵심 지역에 해당 주파수를 정밀하게 전송하여야만 하는데 이에 활용 가능하다.

기계공학과 양재원 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `빛: 과학과 응용(Light: Science and Applications)' 8월 12일 字 11권 253호에 출판됐다. (논문명 : Frequency comb-to-comb stabilization over a 1.3-km free-space atmospheric optical link).

연구팀은 대기를 통과하는 레이저의 우수한 시간 표준 특성이 유지될 수 있도록 하는 데 성공했다. 이후 연구팀은 전송된 레이저를 펨토초 레이저 광 빗의 안정화에 적용해 펨토초 레이저가 수 km 떨어진 시간 표준에 해당하는 안정도를 가질 수 있다는 것을 검증했다. 동시에 펨토초 레이저 광 빗을 적용해 다양한 응용연구를 수행할 수 있음을 검증했다.

주저자인 양재원, 이동일 연구원은 "지상-위성 간 광-시간 동기화에 관한 원천기술 개발을 통해 최근 관심이 높아지고 있는 우주의 다양한 측정 응용에 활용할 수 있다는 것을 실질적으로 검증을 수행했다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 과학기술분야 기초연구사업-개인연구사업- 리더연구(국가과학자)지원을 받아 수행됐다.

-

인물 기계공학과 김정원 교수, 레이저 과학상 수상

기계공학과 김정원 교수가 지난 2월 15일 제35회 한국광학회 정기총회 및 2024 동계학술발표회에서 레이저과학상을 수상했다. 한국광학회는 최근 5년 이내 양자전자 분야에서 국내외 SCI 학술지에 우수한 논문을 발표하거나 레이저 과학기술 발전에 기여도가 큰 우수 연구자에게 레이저과학상을 수여하고 있다. 김정원 교수는 초고속 레이저 분야의 다양한 첨단기술을 개발해 레이저 과학 분야에서 우수한 학술 연구업적을 이룩하고, 이를 기반으로 독창적인 펨토초 레이저 응용 분야들을 창출해 레이저 과학의 지평을 넓힌 공로를 인정받아 수상했다.

2024-02-29 -

연구 천조분의 일 안정성 가진 6G 테라헤르츠파 생성 기술 개발

차세대 6G 무선통신, 양자 분광 기술, 나아가 군용 레이더 기술을 실현하고, 6G 통신 기기 간 주파수 표준으로 이용될 수 있는 넓은 대역의 테라헤르츠파* 응용 기술이 개발되어 획기적인 성능 향상을 가져올 것으로 예상된다. *테라헤르츠파(THz): 밀리미터파와 광파 사이(100기가헤르츠(GHz) ~ 3테라헤르츠(THz))에 해당하는 전자기파 우리 대학 기계공학과 김승우, 김영진 교수 공동연구팀이 차세대 6G 이동통신 대역으로 알려진 테라헤르츠 대역에서 세계 최고 수준의 안정도를 가지는 초안정 테라헤르츠파 생성 원천기술을 개발했다고 3일 밝혔다. 차세대 테라헤르츠파 기술을 선점/선도하기 위해서는, 핵심 테라헤르츠 소자들에 대한 개발, 평가 및 선점이 필수적이다. 하지만, 테라헤르츠 전송, 변조 및 검출 소자들에 대한 평가를 수행할 수 있는, 초안정 표준급 테라헤르츠 신호 생성에 어려움이 있어, 이러한 핵심 소자들에 대한 접근에 지금까지 제한이 존재해 왔다. 기존의

2023-03-03 -

행사 우리별 1호 발사 30주년 기념식 개최

우리 대학이 대한민국 최초의 국적 위성인 우리별 1호 발사 30주년을 기념하는 행사를 대전 본원 대강당에서 개최했다. 대한민국 우주개발의 문을 연 우리별 1호는 1992년 8월 11일 발사됐다. KAIST는 한국연구재단의 선도 공학연구센터 사업에 선정돼 1989년 8월 인공위성연구소(당시 인공위성연구센터)를 출범시켰다. 같은 해, 영국 서리(Surrey) 대학과 국제공동연구 협약을 체결해 본격적인 인력 양성을 시작했으며, 연구소 설립 3년 만에 우리별 1호 개발에 성공했다. 이후, 우리별위성 시리즈 3회, 과학기술위성 시리즈 5회, 차세대소형위성 1호 등 소형 위성 10기를 개발해 발사했다. 이 과정에서 지구관측, 우주관측, 지구과학, 발사체검증, 핵심기술검증을 수행해 대한민국이 독자적인 인공위성 설계 및 제작 기술을 보유하는 데 이바지했다. 2023년에는 한국의 발사체인 누리호(KSLV-II)를 이용해 차세대소형위성 2호를 발사할 예정이다. 이와 함께, 우주용 관제 대역

2022-08-11 -

연구 낙엽을 활용한 친환경 마이크로 슈퍼커패시터 개발

우리 대학 기계공학과 김영진 교수 연구팀과 한국에너지기술연구원(이하 에너지연, 원장 김종남) 에너지저장연구실 윤하나 박사 연구팀이 공동연구를 통해, 극초단 펨토초 레이저 직접 묘화 기술을 기반으로, 세계최초 낙엽 상 그래핀-무기-하이브리드 마이크로 슈퍼커패시터 제작에 성공했다고 13일 밝혔다. 웨어러블 전자 장치의 발전은 유연한 에너지 저장장치의 혁신에 직접적으로 영향을 받는다. 다양한 에너지 저장장치 중 마이크로 슈퍼커패시터의 경우 높은 전력 밀도, 긴 수명 및 짧은 충전 시간으로 큰 관심을 끌고 있다. 그러나, 증대되는 전자 전기 제품의 소비 및 사용, IT 모바일 기기의 첨단화에 따른 짧은 교체 주기에 따라 폐전지의 발생량이 증대하고 있다. 이는 폐전지의 수거, 재활용 및 처리 과정에 있어, 안정성 및 환경적인 이슈 등의 많은 어려움을 유발한다. 산림은 전 세계 육지의 30% 가량을 덮고 있으며, 산림에서는 엄청난 양의 낙엽이 배출된다. 이러한 바이오매스는 자연적으로

2022-01-13 -

인물 이태억, 김영진, 최민기, 심흥선 교수 2021 과기대전 한국공학상, 젊은과학자상, 이달의 과학기술인상 수상

우리 대학 교수진이 22일(수) 개최된 '2021 과학기술대전'에서 한국과학·공학상과 젊은과학자상을 각각 수상했다. 과학기술정보통신부가 주최하고 한국과학창의재단, 한국연구재단이 공동주관하는 이번 행사는 정부출연연구기관·대학·기업 등 연구기관 및 과학문화 단체 등 130여개 기관이 참여해 주요 연구개발 성과와 과학 문화 콘텐츠를 선보인다. 22일(수) 오전 개막식에는 김부겸 국무총리가 2021 한국과학·공학상, 2021 젊은과학자상 등 우수과학자 포상을 진행했다. 올해 한국과학·공학상 수상자로는 우리 대학 △산업및시스템공학과 이태억 교수와 서울대 이태우 교수, 고등과학원 김인강 교수, 포항공대 김윤호 교수가 선정됐다. 이 중 한국공학상을 수상한 이태억 교수는 반도체 및 디스플레이 제조에 쓰이는 클러스터 방식 공정 장비를 최적화하고 스케줄링할 수 있는 제어 이론을 개발한 공로를 인정받았다. 이는 실제 공장에 적용돼

2021-12-23