연구

< (왼쪽부터) 물리학과 조성재 교수, 명규호 박사, 신원길 박사, 성경환 박사과정 >

우리 대학 물리학과 조성재 교수 연구팀이 기존 흔히 쓰이는 쇼트키 다이오드(Schottky diode)가 갖는 열적 거동의 한계를 뛰어넘는 저전력 정류 소자를 세계 최초로 개발하는 데 성공했다고 25일 밝혔다.

조 교수 연구팀은 단층 흑연, 즉, 그래핀(graphene)이 가지는 선형적 분산 관계의 전자 띠 구조 (linear dispersion band structure)를 이용해 열적 거동 한계(thermionic limit)를 극복한 다이오드를 최초로 구현하는 데 성공했다.

다이오드 전극으로 기존 다이오드에서 활용되었던 금속을 사용하는 대신, 그래핀을 활용함으로써 기존 다이오드의 이상지수 (ideality factor)의 한계를 뛰어넘는 초 이상적(super-ideal) 저전력 정류 소자를 개발하는 데 성공할 수 있었다.

물리학과 조성재 교수 연구실의 명규호 박사, 신원길 박사, 성경환 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션스 (Nature Communications)' 7월 온라인판에 출판됐다. (논문명 : Dirac-source diode with sub-unity ideality factor).

현대 정보화 기술 발전에 따라 트랜지스터 소형화 및 집적도 증가가 꾸준히 이뤄졌고, 열 전하 방출(thermionic emission)의 물리적 특성에 의해 제한되는 문턱전압이하 스윙(subthreshold swing, SS, 트랜지스터에서 전류를 10배 증가시키는 데 필요한 전압의 값)이 60mV/dec 라는 한계를 뛰어넘는 트랜지스터에 대한 연구가 이뤄져왔다. 다이오드는 믹서, 셀렉터, 스위치, 광센서, 태양광 소자 등 많은 전자 장비에 쓰임에도 불구하고 열 전하 방출에 의한 열적 거동 한계를 뛰어넘는 연구는 이뤄지지 않고 있다.

반도체 물질과 금속이 접합됐을 때 두 물질의 계면에서 형성되는 쇼트키 장벽에 의해 정류 현상이 일어나는 쇼트키 다이오드의 성능은 크게 정류비(rectifying ratio, 온(on) 상태와 오프(off) 상태 전압의 비)와 이상 지수 (ideality factor)로 나눌 수 있다. 쇼트키 다이오드의 이상 지수는 다이오드의 전류를 10배 증가시키는 데 필요한 전압의 값과 연관된 수치이며, 열적 거동 한계로 인해 상온에서의 일반적인 쇼트키 다이오드는 이상 지수 1 이상의 값을 반드시 가지는 것으로 알려져 있다.

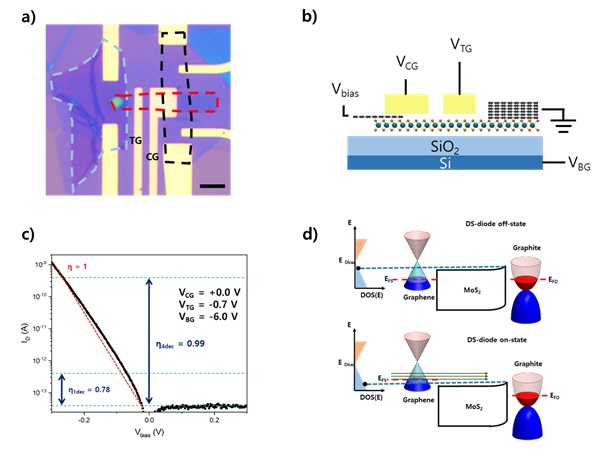

연구팀은 이번 연구에서 단층의 이황화 몰리브덴에 일함수가 다른 단층 그래핀과 다층 그래핀의 비대칭적 접촉을 통해 계면 문제를 해결한 쇼트키 다이오드를 구현했다. 단층의 흑연, 즉, 그래핀은 선형적 분산 관계의 전자 띠 구조를 가지고 있는 물질로, 일반적인 금속과는 달리 에너지에 따라 전하 밀도가 급격히 증감하는 성질을 갖고 있다.

< 그림 1. a) 단층 그래핀/이황화 몰리브덴/다층 그래핀 이종접합 다이오드 소자. b) 단층 그래핀/이황화 몰리브덴/다층 그래핀 이종접합 다이오드 소자의 구조도. c) 이상지수가 1보다 작은 고성능 다이오드 특성을 보여주는 측정. d) 그래핀 소스를 이용한 다이오드에서 이상지수가 1보다 작은 고성능 다이오드 특성이 나올 수 있음을 설명하는 에너지 밴드 구조도. >

이번 연구에서 새롭게 개발한 그래핀 소스를 이용한 디랙 소스(Dirac-source) 다이오드는 넓은 전류 작동범위 (1-10,000배 전류 범위)에서 이상 지수의 값이 1 미만을 갖는 열적 거동의 한계를 극복한 성능을 달성했으며, 다이오드의 온(on) 상태와 오프(off) 상태의 비율인 정류비가 1억(108) 이상으로, 기존에 보고되어왔던 다이오드보다 2-10배 낮은 전압으로도 기존의 다이오드보다 높은 전류의 정류 작동이 가능함을 보였다.

연구팀이 1 미만의 이상 지수를 갖는 고성능 저전력 쇼트키 다이오드를 개발한 것은 세계 최초로서 2차원 물질 기반의 저전력 다이오드 소자가 미래의 저전력 트랜지스터의 개발과 발맞춰 다양한 저전력 집적회로의 구성이 가능해질 수 있음을 의미한다.

물리학과 조성재 교수는 "이번 연구는 세계 최초로 물리적인 열적 거동 한계를 뛰어넘는 저전력, 고성능의 다이오드 소자를 발명한 것으로, 최소한의 전압과 전력으로 태양광 소자나 광검출기와 같은 미래 산업에서의 활용성이 높을 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지능형 반도체 선도기술 개발사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

-

연구 세계 최초로 체내 OLED 빛치료 구현

빛 치료는 외과적 혹은 약물적 개입 없이도 다양한 긍정적 효과를 불러일으킬 수 있어 최근 꾸준히 주목받고 있다. 하지만 피부 내에서 빛의 흡수 및 산란 등의 한계로 인해 보통 피부 표면 등 체외 활용에 국한되며 내과적 중요성이 있는 체내 장기에는 적용하기 어려운 문제가 있었다. 우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수, 서울아산병원 소화기내과 박도현 교수, 그리고 한국전자통신연구원 실감소자연구본부로 이루어진 공동연구팀이 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 기반 *카테터를 세계 최초로 구현해, 빛 치료를 체내 장기에도 적용할 수 있는 길을 열었다고 13일 밝혔다. ☞ 카테터(catheter): 주로 환자의 소화관이나 기관지, 혈관의 내용물을 떼어 내거나 약제나 세정제 등을 신체 내부로 주입하는 등에 쓰이는 고무 또는 금속 재질의 가는 관. 공동연구팀은 카테터 형태의 OLED 플랫폼을 개발해 십이지장과 같은 튜브 형태의 장기에 직접

2023-09-13 -

연구 디스플레이 구동 가능한 OLED 전자 섬유 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수 연구팀이 정보 출력이 가능한 유기발광다이오드(OLED) 전자 섬유를 개발했다고 12일 밝혔다. 전자 섬유는 실제 입을 수 있는 형태의 소자로서 기존 2차원 평면 소자와는 다르게 인체의 다양한 움직임에 순응하고 뛰어난 착용성과 휴대성을 제공할 수 있는 섬유의 1차원 구조 덕분에 차세대 폼 팩터(form-factor)로 주목받고 있다. 특히나 빛을 방출하는 전자 섬유는 패션, 기능성 의류, 의료, 안전, 차량 디자인 등 다양한 응용 잠재력에 많은 주목을 받고 있다. 하지만 지금까지의 발광 전자 섬유 연구는 디스플레이로 활용되기엔 부족한 전기광학적 성능을 보여 왔거나 단순히 소자 단위로만 연구가 진행 또는 종횡비가 긴 2차원 평면 단위에서 연구가 이루어져 응용 기술 개발에 어려움이 있었다. 최경철 교수 연구팀은 OLED 전자 섬유 디스플레이 구현을 위해 높은 전기광학적 성능 구현과 함께 주소 지정 체계 구축에 주목했다. 연구팀은 먼저

2021-05-12 -

연구 고효율 페로브스카이트-실리콘 탠덤 태양전지 개발

신소재공학과 신병하 교수 연구팀 주도의 공동 연구팀(서울대학교 김진영 교수, 세종대학교 김동회 교수, 미국 국립재생에너지 연구소 Kai Zhu 박사, 노스웨스턴 대학 정희준 박사)이 큰 밴드갭의 페로스카이트 물질을 개발하고 이를 적용해, 26.7%의 광 변환 효율을 갖는 고효율 페로브스카이트-실리콘 탠덤(tandem) 태양전지를 구현했다. 이번 연구는 과거 불안정하다고 알려진 큰 밴드갭 유무기 하이브리드 페로브스카이트 물질(Organic-Inoraganic Hybrid Perovskite)의 안정화 및 고효율화하는 기술을 개발함과 동시에, 이를 실리콘 태양전지와 적층해 고효율 탠덤 태양전지를 개발했다는 점에서 향후 30% 이상의 초고효율 태양전지 개발에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다. 신병하 교수가 교신저자로, 김대한 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘사이언스(Science)’ 3월 26일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명: E

2020-03-30 -

연구 최경철 교수, 자가발전으로 에너지 절약 및 세탁 가능한 입는 디스플레이 개발

〈 (오른쪽 위부터 시계방향으로) 정은교 연구원, 최경철 교수, 전남대 조석호 교수, 전용민 연구원 〉 우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수와 전남대학교 의류학과 조석호 교수 연구팀이 외부 전원 없이 자가발전 되고 세탁이 가능한 디스플레이 모듈 기술을 개발했다. 이번 연구는 기존 플라스틱 기판 웨어러블 전자소자가 아닌 옷감을 직접 기판으로 사용하는 전자소자의 상용화를 앞당길 수 있다는 점, 일상생활에 입는 전자소자가 외부 전원 없이 자가 발전해 에너지를 절약할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다. 정은교 박사과정과 전용민 연구원이 주도한 이번 연구는 국제 학술지 ‘에너지&인바이런멘탈 사이언스(Energy and Environmental Science, IF : 30.067)’ 1월 18일 자 온라인판에 게재됐고, 우수성을 인정받아 뒤표지 논문으로 선정됐다. 기존의 섬유형 웨어러블 디스플레이는 주로 디스플레이의 소자 구현에 초점을

2019-03-21 -

연구 유승협 교수, 무기LED 상응하는 고효율 OLED 구현

〈 유승협 교수, 송진욱 박사과정 〉 우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 무기 LED에 상응하는 높은 효율의 유기발광다이오드(OLED)를 구현하는 데 성공했다. 이번 연구는 서울대학교 재료공학부 김장주 교수, 경상대 화학과 김윤희 교수 연구팀과의 협력을 통해 이뤄진 것으로 이 기술을 통해 OLED 조명의 대중화 및 시장 성장에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다. 송진욱 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8월 10일자 온라인 판에 게재됐다. OLED는 수많은 모바일 기기와 고품질 TV 등의 디스플레이 기술에 광원으로 활용되고 있는 소자로, 두께가 얇고 유연 소자 제작이 가능하다는 장점을 갖고 있다. 최근에는 조명, 차량용 광원에도 OLED를 활용하기 위한 노력이 계속되고 있다. 이러한 응용에는 광원의 효율이 매우 중요하다. 최근 지속적인 연구

2018-08-21