연구

< (왼쪽부터) 신소재공학과 홍승범 교수, 치 하오 리오우 박사 >

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 우리 대학 조은애 교수, 변혜령 교수, 이혁모 교수, 신종화 교수, 육종민 교수, 그리고 미국의 르하이 대학교(Lehigh University), 죠수아 C 에이가(Joshua C. Agar) 교수와 협업해 기존 문헌에 발표된 실험값들을 추출하는 데이터 마이닝 과정과 이런 실험값들을 입력변수로 하는 다변수 선형회귀 모형을 기반으로 배터리 소재 역설계 머신러닝(기계학습) 모델을 수립했다고 23일 밝혔다.

인공지능은 고차원의 변수 공간에서 각 매개변수 간의 정량적인 상관관계를 신속하고 정확하게 추출할 수 있다. 이를 공정-구조-물성 간의 상관관계를 기반으로 발전하는 신소재공학에 적용하면 신소재 개발 시간을 단축할 수 있으며, 이런 이유로 많은 연구자가 인공지능을 신소재 개발에 활용하려고 노력하고 있다. 특히, 배터리 소재 개발에 인공지능을 활용하는 예가 가장 많은데, 주로 제1 원리 계산(양자화학에 기반한 계산법으로 계산 시 다른 경험적 수량을 전혀 사용하지 않음)과 머신러닝을 융합해 수많은 전극 소재 조합을 대량으로 스크리닝하는 기술 개발이 주를 이루고 있다.

그런데, 인공지능을 활용해서 새로운 배터리 소재를 탐색하고, 탐색한 소재를 합성 및 특성 평가에 있어 가장 큰 문제점은 데이터의 신뢰성과 양이다. 제1 원리 계산으로 예측한 값들은 실험으로 검증이 돼야 하며, 실험데이터의 경우 실험실마다 편차가 있고, 중요한 공정변수들을 공개하지 않은 경우가 많아 인공지능이 학습할 수 있는 데이터의 크기가 한정적이라는 문제가 대두되고 있다.

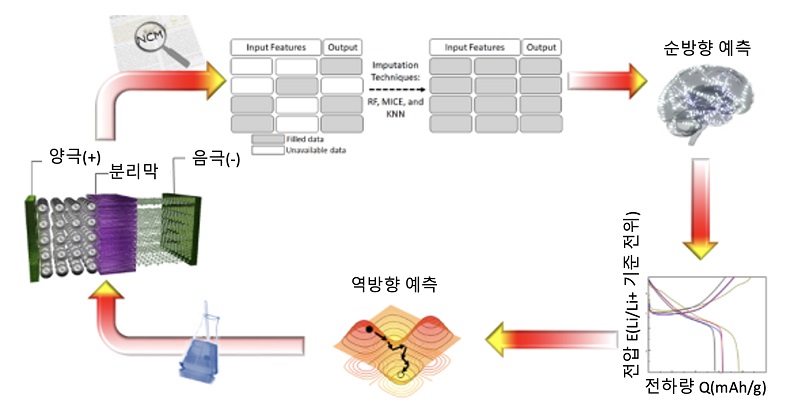

< 그림 1. 3단계 디자인-소자 파이프라인 개략도 >

연구팀은 배터리 양극재 원료조성, 1차 및 2차 소결 온도와 시간 등의 공정 변수와 컷오프 전위 및 충․방전률과 같은 측정 변수, 그리고 1차 및 2차 입자의 크기와 같은 구조 변수, 마지막으로 충․방전 용량과 같은 성능 변수 간의 상관관계를 정량적으로 수립했고, 이를 활용해 요구되는 에너지 용량에 맞는 합성 조건을 찾는 알고리즘을 개발했다.

홍 교수 연구팀은 고니켈 함량 양극재 관련 논문 415편 안에 발표된 주요 변수들을 추출하고, 그중 16% 정도의 정보가 기입되지 않음을 발견했으며, 머신러닝 기법 중에서 k-최근접 이웃 알고리즘(k-nearest neighbors (KNN)), 랜덤 포레스트(random forest (RF)), 연쇄등식을 이용한 다중대치(multiple imputations by chained equations (MICE))를 활용해 빠진 정보를 예측하여 기입했다. 그리고, 가장 신뢰도가 높은 MICE를 선택해 얻은 입력 데이터 셋을 기반으로 주어진 공정 및 측정 변수에 대해서 성능 변수를 예측하는 순방향 모델을 얻었다.

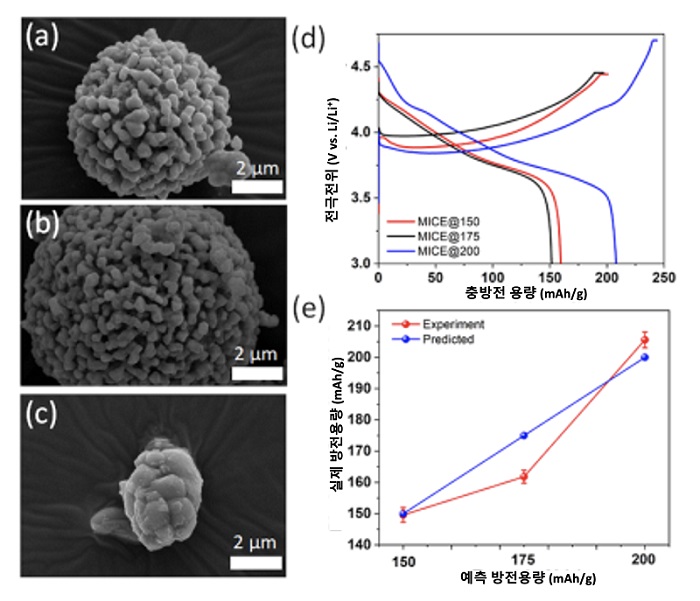

이어서 입자 군집 최적화(particle swarm optimization, PSO) 알고리즘을 활용하여 주어진 성능 변수에 대응하는 공정 및 측정 변수를 추출하는 역방향 모델을 수립했고, 이 모델을 검증하기 위해 소재를 실제로 합성하여 타깃 용량인 200, 175, 150 mAh/g과 11% 정도의 오차를 보여 상당히 정확하게 역설계할 수 있음을 입증했다.

< 그림 2. 요구된 용량에 맞는 공정 및 측정 변수를 실험으로 검증한 결과 >

교신 저자인 홍승범 교수는 "인공지능을 활용해 대량의 논문 및 특허 내에 있는 공정-구조-물성 변수들을 자동으로 분류하고 실험값들을 추출해 각 변수 간의 다차원 상관관계를 기반으로 모델을 수립하는 것이 차세대 배터리 소재의 역설계의 핵심ˮ이라며 "향후 데이터 마이닝 기술, 머신러닝 기술 그리고 공정 자동화 기술을 융합하는 것이 미래의 신소재공학ˮ이라고 말했다.

신소재공학과 치 하오 리오우(Chi Hao Liow) 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `나노에너지(Nano Energy)'에 게재됐다. (논문명: Machine learning assisted synthesis of lithium-ion batteries cathode materials)

한편 이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 사업의 지원을 받아 수행됐다.

-

연구 AI로 방사성 오염 '아이오딘' 제거용 최적 신소재 발굴

원자력 에너지 활용에 있어 방사성 폐기물 관리는 핵심적인 과제 중 하나다. 특히 방사성 ‘아이오딘(요오드)’는 반감기가 길고(I-129의 경우 1,570만 년), 이동성 및 생체 유독성이 높아 환경 및 인체에 심각한 위험을 초래할 수 있다. 한국 연구진이 인공지능을 활용해 아이오딘을 제거할 원자력 환경 정화용 신소재 발굴에 성공했다. 연구팀은 향후 방사성 오염 흡착용 분말부터 오염수 처리 필터까지 다양한 산학협력을 통해 상용화를 추진할 예정이다. 우리 대학 원자력및양자공학과 류호진 교수 연구팀이 한국화학연구원 디지털화학연구센터 노주환 박사가 협력하여, 인공지능을 활용해 방사성 오염 물질이 될 수 있는 아이오딘을 효과적으로 제거하는 신소재를 발굴하는 기술을 개발했다고 2일 밝혔다. 최근 보고에 따르면 방사능 오염 물질인 아이오딘이 수용액 환경에서 아이오딘산염(IO3-) 형태로 존재하는 것으로 밝혀졌으나, 기존의 은 기반 흡착제는 이에 대해 낮은 화학적

2025-07-02 -

연구 기계공학과 윤국진 교수 연구팀, 세계 최고 권위 컴퓨터비전 국제학술대회 ICCV 2025에 논문 12편 채택

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수 연구팀의 논문 12편이 세계 최고 권위 컴퓨터비전 국제 학술 대회 중 하나인 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision 2025(ICCV 2025)에 채택되어, 연구팀의 독보적인 연구 역량을 다시 한번 국제적으로 인정받았다. ICCV는 CVPR, ECCV와 함께 컴퓨터비전 및 인공지능 분야에서 가장 영향력 있는 국제 학술대회 중 하나로, 1987년부터 격년으로 개최되어 왔다. 이번 ICCV 2025에는 총 11,152편의 논문이 제출되었고, 이 중 2,698편이 채택되어 약 24.19%의 낮은 채택률을 기록하였다. 학술대회에 제출할 수 있는 논문 편수에 대한 제한이 있음에도 불구하고 단일 연구실에서 12편의 논문이 동시 채택되는 것은 매우 드문 성과다. 윤국진 교수 연구팀은 학습 기반의 시각 지능 구현을 목표로 연구를 진행하고 있으며, 이번에 발표된 12편의 논문들은 3D 객체 탐지 및

2025-06-30 -

연구 이산화탄소만 잡아내는 유망 소재를 AI로 쉽게 찾는다

기후 위기를 막기 위해 이미 배출된 이산화탄소를 적극적으로 줄이는 것이 필수적이며, 이를 위해 공기 중 이산화탄소만 직접 포집하는 기술(Direct Air Capture, 이하 DAC)이 주목받고 있다. 하지만 공기 중에 존재하는 수증기(H₂O)로 인해 이산화탄소만 효과적으로 포집하는 것이 쉽지 않다. 이 기술의 핵심 소재로 연구되는 금속–유기 구조체(Metal-Organic Frameworks, 이하 MOF)를 활용해 우리 연구진이 AI 기반 기계학습 기술을 적용, MOF 중에서 가장 유망한 탄소 포집 후보 소재들을 찾아내는 데 성공했다. 우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 임페리얼 칼리지 런던(Imperial College London) 연구팀과 공동 연구를 통해 대기 중 이산화탄소 포집에 적합한 MOF를 빠르고 정확하게 선별할 수 있는 기계학습 기반 시뮬레이션 기법을 개발했다고 29일 밝혔다. 복잡한 구조와 분자 간 상호작용의 예측 한계로 인해

2025-06-30 -

행사 G3 AI 강국 위한 인재 양성과 과학기술 혁신 나선다

새 정부 출범과 함께 AI 및 과학기술 분야에 대한 사회적 관심이 크게 높아진 가운데, 우리 대학은 과학기술을 기반으로 국가 혁신을 주도하고 인류의 문제 해결에 앞장서는‘AI 중심 가치 창출형 과학기술특성화대학’으로 거듭날 계획임을 24일 밝혔다. 대한민국이 기술 주도형 사회로 대전환을 맞이하는 시점에서 KAIST는 지난 반세기 동안 국가 발전사의 '스타터킷(Starter Kit)' 역할을 수행해온 경험을 토대로, 단순한 교육·연구기관을 넘어 새로운 사회적 가치를 창출하는 글로벌 혁신 허브로의 도약을 준비하고 있다. 특히 우리 대학은 대한민국이 인공지능 주요 3개국(G3)에 도약할 수 있도록 전 국민이 소외 없이 AI를 활용할 수 있는 'AI 기본사회' 실현을 비전으로 제시했다. 이를 위해 KAIST가 주관하는 대한민국을 대표하는 ‘국가AI연구거점’사업(책임자 김기응)을 통해 AI 기술을 기반으로 산업 경쟁력을 제고하고 사회

2025-06-24 -

연구 21개 화학반응 동시 분석..AI 신약 개발 판 바꾼다

임산부의 입덧 완화 목적으로 사용됐던 약물인 탈리도마이드(Thalidomide)는 생체 내에서는 광학 이성질체*의 특성으로 한쪽 이성질체는 진정 효과를 나타내지만, 다른 쪽은 기형 유발이라는 심각한 부작용을 일으킨다. 이런 예처럼, 신약 개발에서는 원하는 광학 이성질체만을 선택적으로 합성하는 정밀 유기합성 기술이 중요하다. 하지만, 여러 반응물을 동시에 분석하는 것 자체가 어려웠던 기존 방식을 극복하고, 우리 연구진이 세계 최초로 21종의 반응물을 동시에 정밀 분석하는 기술을 개발해, AI와 로봇을 활용하는 신약 개발에 획기적인 기여가 기대된다. *광학 이성질체: 동일한 화학식을 가지며 거울상 관계에 있으면서 서로 겹칠 수 없는 비대칭 구조로 존재하는 분자 쌍을 말한다. 이는 왼손과 오른손처럼 형태는 유사하지만 포개어지지 않는 관계와 유사하다. 우리 대학 화학과 김현우 교수 연구팀이 인공지능 기반 자율합성* 시대에 적합한 혁신적인 광학이성질체 분석 기술을 개발했다고 16일

2025-06-16