연구

< 사진 1. (왼쪽부터) KAIST 생명과학과 김찬혁 교수, 정원석 교수, 이세영 석박사통합과정, 정현철 박사 >

우리 대학 생명과학과 김찬혁, 정원석 교수 공동연구팀이 알츠하이머병에 대한 새로운 형태의 단백질 치료제를 개발했다고 22일 밝혔다.

연구팀은 세포 포식작용에 관여하는 단백질을 응용한 `Gas6 융합단백질'을 제작하고 이를 통해 알츠하이머병을 유발하는 베타 아밀로이드 플라크(단백질 응집체)를 제거할 수 있는 새로운 형태의 치료제를 개발했다. 기존의 베타 아밀로이드를 표적으로 하는 항체 기반 치료제가 불확실한 치료 효과와 더불어 심각한 부작용을 일으키는 것이 보고되고 있는 가운데, 이를 근본적으로 극복할 수 있는 새로운 방식의 치료제를 연구팀은 제작한 것이다. 또한 해당 접근법은 향후 다양한 퇴행성 뇌 질환 및 자가면역질환 치료에 폭넓게 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

생명과학과 박사과정 정현철, 이세영 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 메디슨 (Nature Medicine)' 8월 4일 字 온라인 출판됐다. (논문명 : Anti-inflammatory clearance of amyloid beta by a chimeric Gas6 fusion protein).

알츠하이머병은 기억상실과 인지장애를 동반하는 노인성 치매의 대표적 원인이다. 최근 국내 언론에 잘못 알려진 바와는 달리, 알츠하이머병은 뇌에 쌓이는 베타 아밀로이드 응집체 (비정상적으로 39~43개의 아미노산으로 잘려진 아밀로이드 조각들의 응집체)에 의한 시냅스 손상과 세포 독성으로 발병한다는 것이 학계 및 의료계의 정설이다. 이러한 정설에 의구심이 일었던 것은 아직까지 수많은 노력에도 불구하고 베타 아밀로이드를 제거하는 알츠하이머병 치료제가 성공적으로 개발되지 못했기 때문이었다. 최근 베타 아밀로이드를 표적으로 하는 항체 기반 치료제인 아두헬름이 사상 처음으로 알츠하이머병의 근원 치료제로써 2021년 6월 미국에서 FDA 승인이 이뤄졌으나, 치료 효과 및 부작용에 관한 논란이 여전히 지속되고 있다.

아두헬름과 같은 항체 기반의 치료제를 처방받은 알츠하이머병 환자들에게서 나타나는 가장 큰 부작용은 뇌 부종 (ARIA-E) 및 뇌 미세혈관출혈 (ARIA-H)이다. 이러한 부작용은 뇌 염증과 밀접하게 관련돼 있는데, 이는 항체 기반 치료제들이 면역세포에서 발현되는 Fc 수용체를 통해 필연적으로 염증반응을 일으키기 때문으로 알려져 있다. 이 Fc 수용체는 다른 한편으로는 면역세포가 항체에 의한 포식작용을 통해 베타 아밀로이드 응집체를 제거하는데 필수적인 기능을 한다. 따라서 심각한 염증 부작용을 근본적으로 예방하면서 베타 아밀로이드 응집체를 효과적으로 제거하는 치료제를 개발하는 것은 알츠하이머병 치료의 오랜 딜레마였다.

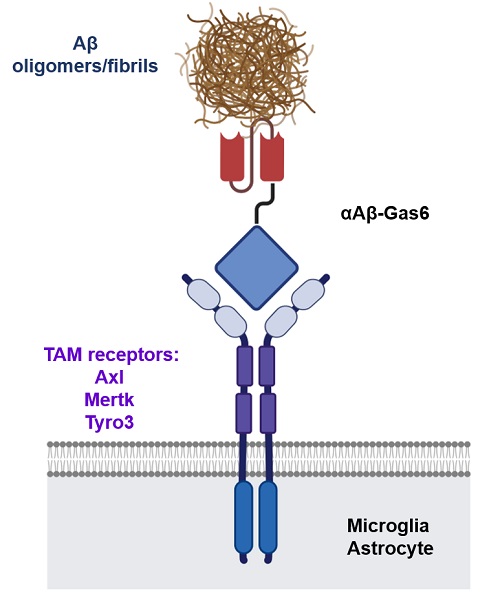

< 그림 1. Gas6 융합단백질의 모식도. 죽은 세포를 제거하는 기작을 응용해베타 아밀로이드를 TAM 포식 수용체를 통해 제거하게 유도함으로써 항체 치료의 문제점인 염증 반응을 획기적으로 해결함 >

연구팀은 이러한 문제를 기존 항체의 틀에서 벗어나 새로운 기전의 단백질 치료제를 디자인함으로써 해결했다. 우리 몸에는 끊임없이 죽어 나가는 세포들을 제거하기 위한 특수한 포식작용 경로가 존재하는데, 연구팀은 이에 관여하는 Gas6라는 단백질을 인위적으로 조작해 베타 아밀로이드를 표적으로 하는 융합단백질을 제작했다. 연구팀은 실험을 통해 이 융합단백질(anti-Abeta-Gas6)이 뇌 안에서 선택적으로 베타 아밀로이드를 제거함과 동시에 염증반응을 오히려 억제한다는 것을 증명했다.

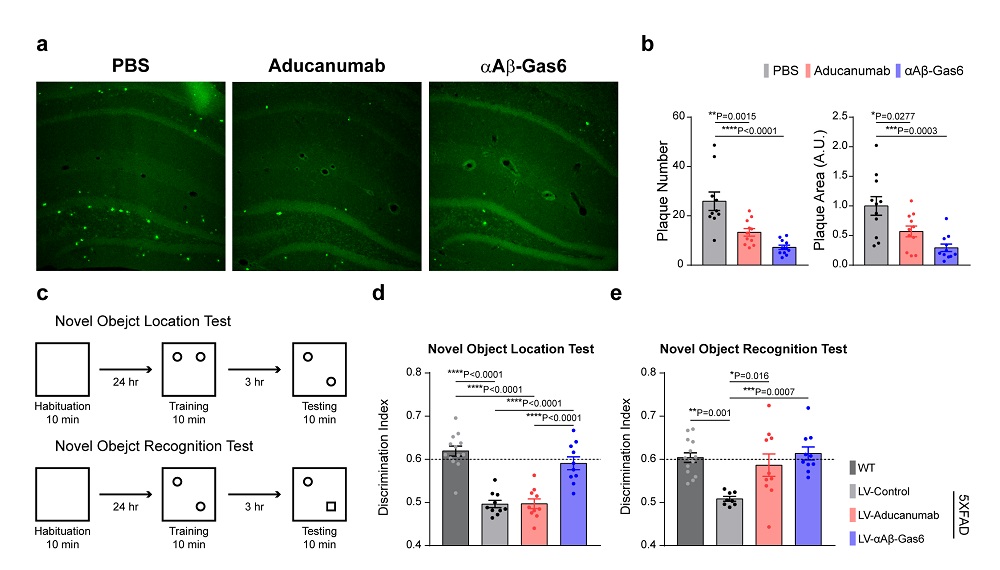

또한 알츠하이머 질병 쥐 모델을 통해 연구팀이 개발한 융합단백질이 미세아교세포와 별아교세포를 동시에 활용해 뇌 속에 축적된 베타 아밀로이드의 양을 현저하게 줄이는 것을 발견했다. 이는 기존의 항체 치료제가 미세아교세포를 통해서만 베타 아밀로이드를 줄일 수 있는 것에 비해 뚜렷한 이점으로 보인다. 동시에 연구팀은 Gas6 융합단백질이 항체 치료제에 의해서 더 악화되는 미세아교세포에 의한 과도한 시냅스 제거 현상을 획기적으로 억제할 수 있음을 밝혔다. 더 나아가, Gas6 융합단백질을 주입한 알츠하이머 질병 쥐 모델에서는 손상된 인지능력 및 기억력이 항체 치료제보다도 높은 수준으로 회복되는 결과도 확인했다.

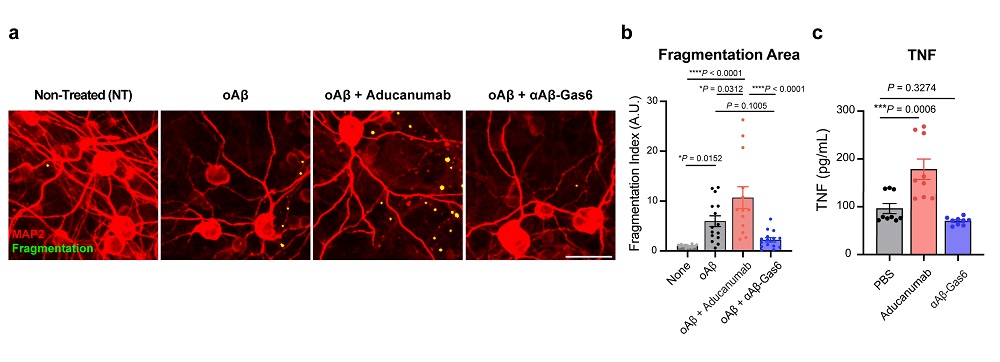

< 그림 2. Gas6 융합단백질에 의해 억제되는 신경 독성 및 염증 반응. a-c,베타 아밀로이드를 항체 치료제 (Aducanumab)를 통해 제거하게 유도할 경우 신경 독성 (a-b: 빨간 색 신경세포가 사멸하여 노란색 덩어리로 관찰됨)과 강한 염증 반응 (c: 염증성 싸이토카인 분비)을 유발함. 이와는 반대로 Gas6 융합 단백질 (αAβ-Gas6)을 통해 베타 아밀로이드를 제거할 경우 신경 독성과 염증 반응이 모두 사라짐을 관찰 >

< 그림 3. Gas6 융합단백질에 의한 베타 아밀로이드 제거 및 인지 기능 개선. a-b, 알츠하이머 모델 쥐에서 관찰되는 베타 아밀로이드 (녹색)가 항체 치료제 (Aducanumab)보다도 더 효과적으로 Gas6 융합 단백질 (αAβ-Gas6)에 의해 사라짐을 확인. c-e, 알츠하이머 모델 쥐에서 두가지 행동 실험을 진행한 결과 Gas6 융합 단백질 (αAβ-Gas6)이 항체 치료제 (Aducanumanb)과 비교하여 현저히 증가된 인지 기능 개선 효과를 보임 >

추가로 기존의 항체 기반 치료제를 처방받은 알츠하이머 환자에게서 나타났던 부작용인 뇌 미세혈관 출혈도, Gas6 융합단백질을 주입한 알츠하이머 질병 쥐 모델에서는 현저하게 감소하는 것을 연구팀은 증명했다.

따라서 연구팀이 개발한 융합단백질은 새로운 형태의 작용기전을 적용한 최초의 알츠하이머 질병 치료제이며, 이러한 형태의 치료제는 다양한 퇴행성 뇌 질환 및 자가 면역질환에 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 "지금까지 많은 항체 기반 치료제가 성공하지 못했던 이유는 뇌 조직 및 혈관에 쌓이는 베타 아밀로이드가 올바른 방식으로 청소되지 않았기 때문ˮ이라며 "Gas6 융합단백질을 통해서는 베타 아밀로이드가 염증반응 없이 청소되기 때문에 부작용이 낮을 뿐만 아니라 높은 인지기능의 향상도 기대할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

연구팀은 이번 Gas6 융합단백질 치료기술을 기반으로 2021년 8월에 일리미스테라퓨틱스(Illimis Therapeutics, 대표이사: 박상훈)를 설립했고, 향후 이를 통해 베타 아밀로이드를 표적으로 하는 알츠하이머 치료제(GAIA-Abeta, ILM01) 개발뿐 아니라, 표적을 타우 등으로 치환하는 치료제도 개발하여 다양한 확장 및 임상 개발을 계획하고 있다.

한편 이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 사업(프렙과제) 및 치매극복연구개발사업단 (KDRC, 단장: 묵인희)의 지원을 받아 수행됐다.

-

행사 드림워크 개발 명현 교수, 올해의 KAIST인 상 수상

우리 대학이 '올해의 KAIST인 상' 수상자로 명현 전기및전자공학부 교수를 선정했다. '올해의 KAIST인 상'은 탁월한 학술 및 연구 실적으로 국내‧외에서 KAIST의 발전을 위해 노력한 구성원에게 수여하는 상으로 지난 2001년에 처음 제정됐다. 23번째 수상자로 선정된 명현 교수는 지난 한 해 동안 로봇 자율보행 신기술 '드림워크(DreamWaQ)' 개발 및 국제 대회에서 우승한 실적과 3D 위치인식 및 맵작성(SLAM) 등의 신기술을 개발한 공로를 인정받았다. '드림워크(DreamWaQ)'란 별도의 시각이나 촉각 센서의 도움 없이 계단도 성큼 오를 수 있는 보행로봇 제어기다. 이를 장착한 명현 교수 연구팀의 자율보행로봇은 '국제 사족보행 로봇 자율보행 경진대회'에서 MIT 등 세계 유수 대학 소속팀과 경쟁해 4배 이상의 점수를 획득하는 압도적 실력을 선보이며 우승했다. 또한, 대회에서 함께 사용된 주변 환경 인지 및 경로 탐색 기술도 독자적으로 개발했다. 명현 교

2024-02-14 -

연구 알츠하이머 발병 과정을 관찰하다

퇴행성 질환을 유발하는 아밀로이드 섬유 단백질의 초기 불안정한 움직임과 같은 생명 현상을 분자 수준에서 실시간 관찰이 가능한 기술이 개발되었다. 이를 통해 알츠하이머나 파킨슨 병과 같은 퇴행성 질환의 발병 과정에 대한 실마리를 제공할 수 있을 것으로 기대된다. 우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 한국기초과학지원연구원, 포항산업과학연구원, 성균관대학교 약학대학 연구팀과 함께 그래핀을 이용해 알츠하이머 질병을 유발한다고 알려진 아밀로이드 섬유 단백질의 실시간 거동을 관찰할 수 있는 새로운 단분자 관찰 기술(single-molecule technique)을 개발했다고 30일 밝혔다. 단분자 관찰 기술은 단일 분자 수준에서 발생하는 현상을 관찰할 수 있는 기법을 말한다. 생체 과정에서 수반되는 단백질 간의 상호작용, 접힘, 조립 과정 등을 이해하는 데 핵심적인 기술이다. 현재까지 단분자 관찰 기술로는 특정 분자를 식별하기 위한 형광 현미경을 이용해 관찰하거나, 단백질을

2024-01-30 -

연구 알츠하이머 조기 진단하는 센서단백질 디자인하다

고정된 3차원 구조가 없는 상태로 존재하는 비정형 단백질((Intrinsically disordered protein)은 알츠하이머, 파킨슨병과 같은 신경계 질환부터 암, 심혈관계 질환, 대사질환을 유발하는 것으로 알려져 있다. 따라서, 이들을 신속하게 검출하고 분석할 수 있다면 조기 진단을 통해 질병의 진행을 막고 환자의 예후를 개선할 수 있을 뿐 아니라, 병리기전을 밝히고 나아가 치료제를 개발하는 데 큰 도움이 될 수 있다. 우리 대학 생명과학과 김학성 교수 연구팀이 이러한 비정형 단백질을 간단하게 검출할 수 있는 센서 단백질을 디자인하는 데에 성공했다고 8일 밝혔다. 단백질은 특정한 3차원 구조를 가지며 생체 내 다양한 기능을 수행하는 데 실제 인간 단백질 중 44%는 상황에 따라 구조가 변화는 비정형 단백질로 고정된 구조를 갖는 일반 단백질보다 더욱 다양한 기능을 수행한다. 그러나, 비정형 단백질은 고정된 구조가 없어서 이들 단백질의 분석과 기능 연구가 매우 어려웠

2023-12-08 -

연구 알츠하이머병 유발하는 독성 단백질 발굴

알츠하이머병은 가장 대표적인 신경퇴행성 질환으로, 기억력 감퇴와 인지능력 저하를 유발한다. 알츠하이머병의 발병 인구가 급속히 증가하고 있으나, 현재까지 발병 원인이 명확히 밝혀진 바 없고, 이에 따라 효과적인 치료제 개발 또한 굉장히 더디게 진행되고 있다. 우리 대학 화학과 임미희 교수(금속신경단백질연구단 단장) 연구팀이 한국기초과학지원연구원 바이오융합연구부 이영호 박사 연구팀, 우리 대학 화학과 백무현 교수 연구팀, 의과학대학원 한진주 교수 연구팀과의 공동연구와 한국생명공학연구원 희귀난치질환연구센터 이다용 박사 연구팀과 공동연구를 통해 알츠하이머병 유발인자의 독성을 촉진하는 세포 내 단백질을 발굴함으로써, 알츠하이머병과 관련된 새로운 병리적 네트워크를 제시했다고 20일 밝혔다. 알츠하이머병 환자들의 뇌에서 대표적으로 나타나는 병리적 현상은 노인성 반점 축적이다. 노인성 반점의 주된 구성분은 아밀로이드-베타 펩타이드로인 응집체로 세포 내 물질들과 결합해 세포 손상을 유발

2023-11-20 -

인물 6월 ‘이달의 과학기술인상’ 생명과학과 김찬혁 교수

과학기술정보통신부와 한국연구재단은 '이달의 과학기술인상' 6월 수상자로 우리 대학 생명과학과 김찬혁 교수를 선정했다고 7일 밝혔다. 김 교수는 환자 면역체계를 이용한 새로운 방식의 알츠하이머 치료제를 개발해 퇴행성 뇌 질환 치료 실마리를 마련한 공로를 인정받았다.치매의 가장 큰 원인인 알츠하이머병은 뇌 안에서 비정상적으로 발생한 베타아밀로이드 펩타이드가 이상 축적되는 현상과 타우 단백질의 엉킴으로 발생하는 것으로 알려져 있다. 최근 베타 아밀로이드를 제거하는 항체 치료제가 미국식품의약국(FDA) 허가를 받았지만, 항체 특성상 뇌 안에 염증반응 부작용을 일으켜 인지기능 회복에 악영향을 줄 수 있다는 한계가 있었다. 김 교수팀은 몸속 세포가 사멸하고 생성하는 과정에서 죽은 세포를 제거하는 포식작용을 활용하는 새 치료제를 개발했다. 포식작용에 관여하는 단백질인 'Gas6'을 변형시켜, 이 단백질이 세포 대신 베타 아밀로이드를 제거하도록 한 것이다. 이 방식

2023-06-08