연구

< 생명과학과 김세윤 교수 >

우리 대학 생명과학과 김세윤 교수 연구팀이 `약물 가상 스크리닝 기술을 이용한 신규 항암 치료제 개발'에 성공했다고 12일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 `세포 사멸과 질병(Cell Death & Disease)'에 지난 7월 12일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Lomitapide, a cholesterol-lowering drug, is an anticancer agent that induces autophagic cell death via inhibiting mTOR

※ 저자 정보 : 이보아 (한국과학기술원, 공동 제1 저자), 박승주 (한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이슬기 (한국과학기술원, 제2 저자), 오병철 (가천대학교 의과대학, 공동 저자), 정원석 (한국과학기술원, 공동 저자), 손종우 (한국과학기술원, 공동 저자), 김세윤 (한국과학기술원, 교신저자), 포함 총 10명

`엠토르(mTOR)'라고 알려진 신호전달 단백질은 많은 암세포에서 활성이 비정상적으로 높아져 있으며 또한 암뿐만 아니라 당뇨, 염증 및 노화와 같은 다양한 질병에서 핵심적인 역할을 한다. 특히 암을 유발하는 다양한 신호전달 경로가 엠토르 단백질을 통해 매개되기 때문에 많은 제약사에서 항암 치료제 개발의 목적으로 엠토르 저해제 개발에 많은 투자를 하고 있다.

자가포식(autophagy, 오토파지)으로 알려진 생명 현상은 세포 내 엠토르 단백질에 의해 활성 조절이 정교하게 매개되는 것으로 잘 알려져 있다. 자가포식이란 `세포가 자기 살을 먹는다'는 의미로, 영양분이 과도하게 부족하거나 세포 내외적 스트레스 조건에 처한 경우, 세포가 스스로 내부 구성물질들을 파괴해 활용함으로써 세포 내 항상성을 유지하는 일종의 방어기전이다.

이러한 자가포식 활성의 조절은 양날의 칼과 같이 작용하는 것으로 알려져 있으며, 이는 암, 당뇨와 같은 질환의 발생 및 치료에 이용 가능하다고 주목받고 있다. 암세포에 과도하게 활성화돼있는 엠토르 단백질의 활성을 저해하면 자가포식을 과도하게 증가시킬 수 있으며 이를 통해 암세포의 세포 사멸이 유도될 수 있다는 사실이 알려져 있으며 이를 바탕으로 자가포식 강화에 기반한 항암제 약물의 개발전략이 제시되고 있다.

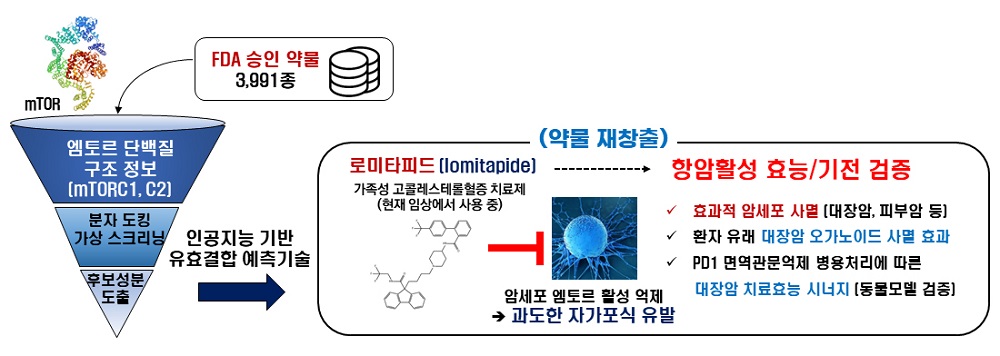

< 그림 1. 약물 가상 스크리닝 기술을 이용한 로미타피드 항암효능 개발 >

이에 김세윤 교수 연구팀은 단백질의 3차원적 구조를 활용해 화합물과 표적 단백질 사이의 물리적 상호작용을 모델링하는 유효 결합 판별 기술에 기반한 약물 재창출 전략으로 엠토르 억제성 항암제 개발 연구를 수행했다.

약물 재창출은 이미 안전성이 검증된 FDA 승인 약물 또는 임상 진행 중인 약물군을 대상으로 새로운 적응증을 찾는 신약 개발 방식이다. 이 전략은 전통적으로 10년 이상 소요되는 신약 개발의 막대한 시간과 투자를 혁신적으로 단축할 수 있는 미래 시대 신약 개발전략이다.

연구팀은 FDA 승인 약물 또는 임상 시험 중인 약물에 기반한 데이터베이스를 통해 3,391종의 약물 라이브러리를 활용했다. 라이브러리의 모든 약물을 실험적으로 검증하기에는 연구비용과 시간이 많이 소요되므로, 3차 구조 모델링을 통한 유효 결합 판별 기술을 적용해 엠토르 활성 저해능력을 보이는 약물만 신속하게 스크리닝했다.

연구팀은 엠토르 단백질의 활성을 담당하는 효소 활성부위의 3차 구조 분석과 인공지능 기반 유효 결합 판별 기술을 도입해 후보 물질 발굴의 정확도와 예측도를 높이는 데 성공했다. 그리고 3차 구조를 타깃으로 약물 결합 분석 모듈을 도입해 가상 스크리닝의 정확도와 예측도를 높이는 데 성공했다. 이번 연구를 통해 개발된 기술의 가장 큰 특징은 타깃 단백질과 약물 간의 3차 구조 정보를 이용해 많은 양의 후보 성분들을 빠르고 정확하게 분석하고 결합 여부를 예측할 수 있는 것이다.

우리 대학 생명과학과 이보아 박사, 박승주 박사는 현재 가족성 고콜레스테롤혈증(familial hypercholesterolemia) 치료제로서 임상에서 판매, 활용되고 있는 로미타피드(lomitapide) 약물의 엠토르 활성 억제 가능성을 예측했다. 연구팀은 생화학적 및 세포 생물학적 분석을 통해 로미타피드에 의한 엠토르 효소활성의 억제효능을 검증하는 데 성공했다. 대장암, 피부암 등의 암세포에 로미타피드를 처리할 경우, 암세포의 엠토르 활성이 효과적으로 억제되고 이후 과도한 자가포식이 유도됨으로써 암세포 사멸효과가 발생함을 다각적으로 확인해 로미타피드의 항암 효능을 확립했다.

또한 대장암 환자로부터 유래한 암 오가노이드(organoid)에 로미타피드를 처리할 경우, 기존의 화학 항암 치료제 대비 우수한 암세포 사멸 능력을 보였다. 나아가 최근 차세대 고형암 치료용 항암 전략으로 주목받고 있는 면역관문억제제(immune checkpoint inhibitor)와 로미티피드를 병행할 경우, 면역관문억제제의 단독 처리 대비 비약적으로 개선된 시너지 항암효과를 나타냄을 동물모델 연구를 통해 검증하는 데 성공했다.

연구팀이 발굴한 로미타피드의 항암 효능 성과는 향후 엠토르 억제 및 자가포식 기반 항암제 개발 및 임상적 활용에 적극 활용될 것으로 기대된다.

이러한 연구성과는 벤처창업으로 연계돼 이보아 박사, 박승주 박사, 이슬기 박사는 인공지능 기반 신약개발 전문기업 `에아스텍'을 공동창업했으며 중소벤처기업부 팁스(TIPS) 창업지원 프로그램에 선정되는 등 활발한 연구개발을 수행하고 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업, 선도연구센터, 창의도전연구사업 및 KAIX 포스트닥펠로사업의 지원을 받아 수행됐다.

-

행사 “AI 반도체 미래가 밝다” KAIST PIM반도체설계연구센터, AI반도체 전문인력 양성 교육

과학기술정보통신부·정보통신기획평가원이 주관하는 PIM인공지능반도체 핵심기술개발사업의 지원을 받고있는 우리 대학 PIM반도체설계연구센터가 AI 반도체 전문인력 양성을 위해 전국 AI 및 반도체 관련 학과 학부생과 대학원생을 대상으로 SK하이닉스와 삼성전자의 PIM* 기반 이론 및 실습 교육을 진행했다. 강의는 6월 20일(목)부터 6월 21일(금)까지 SK하이닉스 교육, 7월 4일(목)부터 7월 5일(금)까지 삼성전자 교육을 각각 KAIST PIM반도체설계연구센터에서 진행했다. *PIM(Processing-In-Memory): 메모리 반도체에 연산 기능을 추가하여 AI와 빅데이터 처리 분야에서 데이터 처리 속도를 높이면서도 사용 전력을 줄이는 반도체 설계 기술 이번 교육은 SK하이닉스의 AiM*과 삼성전자의 HBM-PIM*을 활용하여 수강생들이 직접 실습할 수 있는 기회를 제공했다. 전국 25개 대학교에서 300명이 넘는 학생들이 접수하여 높은 관심을 받았다

2024-07-11 -

행사 KCC 설명가능 인공지능(XAI) 워크숍 2024 개최

우리 대학 설명가능인공지능 연구센터(센터장 최재식)가 'KCC 설명가능 인공지능(XAI) 워크숍 2024'를 지난달 27일 제주 국제컨벤션센터에서 개최했다.올해 3월 EU의 인공지능법이 최종 통과된 후 인공지능 시스템에 대한 글로벌 규제가 현실화 되고 인공지능 모델의 투명성 향상과 규제 준수를 지원할 수 있는 설명가능 인공지능(eXplainable Artificial Intelligence, 약칭 XAI) 기술에 대한 관심이 높아지고 있다. 이와 같은 시대적 흐름에 대응하기 위해 개최된 이번 워크숍에는 관련 분야에서 활발히 연구 중인 국내 연구기관과 기업 관계자들이 교류하며 최신 연구 동향을 공유했다.서홍석 교수(고려대)와 박천음 교수(한밭대)는 각각 '멀티모달 대화형 인공지능 관련 연구 동향'과 'Multimodal Counterfactual reasoning을 이용한 자연어 해석 연구 동향'을 주제로 최근 활발한 연구가 진행 중인 멀티모달 인공지능 모델 연구 및 해석 동향을

2024-07-08 -

연구 인공지능으로 배터리 원소, 충방전 상태 인식

국제공동연구진이 인공지능 학습을 통해 배터리의 표면 형상만 보고 각 원소의 함량 그리고 충·방전 횟수에 대한 정보를 높은 정확도로 알아내는 영상인식 기술을 개발하여 화제다. 우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수가 한국전자통신연구원(ETRI), 미국 드렉셀대학과 공동연구를 통해 다양한 조성과 각기 다른 충·방전 사이클의 NCM 양극재 주사전자현미경 사진을 합성곱 신경망* 기반 인공지능에 학습시켜 주요 원소 함량과 충·방전 상태를 99.6%의 높은 정확도로 맞추는 방법론을 세계 최초로 개발했다고 2일 밝혔다. *합성곱 신경망(콘볼루션 신경망, Convolutional Neural Network, CNN): 시각적 영상을 분석하는 데 사용되는 다층의 피드-포워드적인 인공신경망의 한 종류이다. 연구팀은 반도체 공정에서는 웨이퍼의 불량 검수를 위해 주사전자현미경(SEM)을 사용하는 반면 배터리 공정에서는 그런 경우가 드물고 연구 현장에서만 입자

2024-07-02 -

인물 가수 지드래곤 KAIST 교수 되다

우리 대학이 가수 지드래곤(본명 권지용) 씨를 기계공학과 초빙교수에 임명했다. 임명장 수여는 5일 오전스포츠컴플렉스에서 개최된 ‘이노베이트 코리아 2024’ 행사에서 진행됐다. 이번 임용은 우리 대학의 최신 과학기술을 K-콘텐츠와 문화산업에 접목해 한국 문화의 글로벌 경쟁력을 확대하고자 추진됐다. 권 씨의 소속사인 갤럭시코퍼레이션 관계자는 "이번 임용은 '엔터테크*' 연구개발을 통한 시장 혁신과 K-컬처의 글로벌 확산과 성장에 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.* 엔터테크: 엔터테인먼트(entertainment)와 테크놀로지(technology)의 합성어로, 엔터테인먼트의 핵심 가치인 지식재산권(IP) 및 콘텐츠에 ICT를 결합하여 새로운 부가가치를 창출하는 산업권지용 초빙교수는 학부생 및 대학원생을 대상으로 하는 리더십 특강으로 강단에 설 예정이다. 세계적인 아티스트로서의 경험과 삶을 공유해 우리 대학 구성원들이 세계를 바라보는 비전과 통찰, 각자

2024-06-05 -

행사 맹성현 명예교수, 『AGI 시대와 인간의 미래』 출간

우리 대학 맹성현 전산학부 명예교수가 『AGI 시대와 인간의 미래』를 이달 출간했다. 지난 30여 년간 자연언어처리, 텍스트마이닝, 정보검색 분야를 연구해온 석학이자 디지털인문사회과학센터 초대 센터장으로서 다양한 융합 연구를 시도해온 맹 교수는 챗GPT 이후의 삶을 날카롭게 통찰해 인간과 AI가 공존하고 동시에 AGI 시대까지 공진화할 수 있는 전략을 이 책에 담았다. *AGI(Artificial General Intelligence): 범용인공지능, 즉 사람과 같거나 그 이상의 지능을 구현하는 AI 오픈AI, 구글 딥마인드, 앤트로픽, 엔비디아 등 업계에서 가장 활발하게 인공지능을 연구 중인 글로벌 기업들은 2028년까지 AGI에 도달할 수 있다는 견해를 공개적으로 밝혀왔다. 이러한 시대적 흐름 속에서 맹 교수는 '10년 후 우리의 삶은 어떻게 달라질까?', '우리 일자리 생태계는 어떻게 바뀌어 있을까?', 'MZ세대는 새로운 시대의 일자리에 어떻게 적응해야 할까?', '

2024-06-04