연구

〈 김상욱 교수, 진형민 연구원 〉

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 카메라의 플래시를 이용해 반도체를 제작하는 기술을 개발했다.

이 기술은 반도체용 7나노미터 패턴 기법으로 한 번의 플래시를 조사하는 것만으로 대면적에서 초미세 패턴을 제작할 수 있다. 향후 고효율, 고집적 반도체 소자 제작 등에 활용 가능할 것으로 기대된다.

진형민 연구원, 박대용 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 8월 21일자 온라인 판에 게재됐다.

4차 산업혁명의 주요 요소인 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 등의 기술에는 고용량, 고성능 반도체 소자가 핵심적으로 필요하다. 이러한 차세대 고집적 반도체 소자를 만들기 위해서는 패턴을 매우 작게 형성하는 리소그래피(Lithography) 기술의 개발이 필수적이다.

현재 관련 업계에서는 작은 패턴 제작에 주로 광 리소그래피(Photolithograph) 기술을 이용하고 있다. 하지만 이 기술은 10나노미터 이하의 패턴을 형성하기엔 한계가 있다.

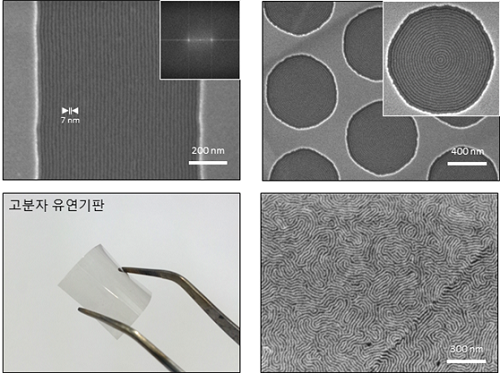

고분자를 이용한 분자조립 패턴 기술은 공정비용이 저렴하고 10나노미터 이하 패턴 형성이 가능해 광 리소그래피를 대신할 차세대 기술로 각광받고 있다. 그러나 고온 열처리나 유독성 증기 처리에 시간이 많이 소요되기 때문에 대량 생산이 어려워 상용화에 한계가 있다.

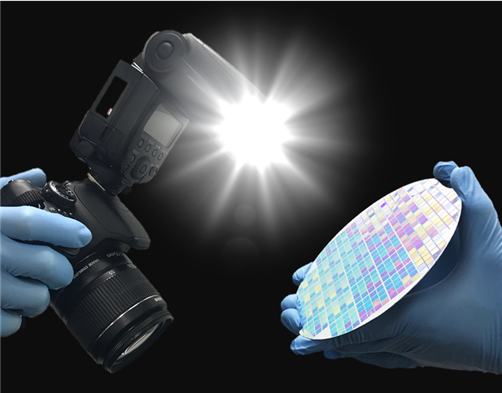

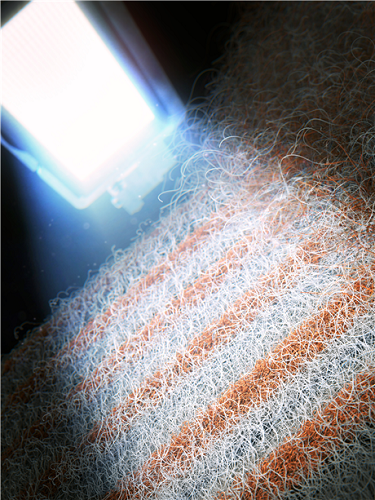

연구팀은 고분자 분자조립 패턴 기술의 문제 해결을 위해 순간적으로 강한 빛을 내는 카메라 플래시를 활용했다. 플래시 빛을 이용하면 15 밀리 초(1밀리 초 : 천분의 1초) 내에 7나노미터의 반도체 패턴을 구현할 수 있고, 대면적에서 수십 밀리 초의 짧은 시간 내에 수 백도의 고온을 낼 수 있다.

연구팀은 이 기술을 고분자 분자 조립에 응용해 단 한 번의 플래시를 조사하는 것으로 분자 조립 패턴을 형성할 수 있음을 증명했다.

또한 연구팀은 고온 열처리 공정이 불가능한 고분자 유연 기판에도 적용이 가능함을 확인했다. 이를 통해 차세대 유연 반도체 제작에 응용할 수 있을 것으로 보인다.

연구팀은 카메라 플래시 광열 공정을 분자 조립 기술에 도입해 분자 조립 반도체기술의 실현을 앞당길 수 있는 고효율의 기술이라고 밝혔다.

연구를 주도한 김상욱 교수는 “분자조립 반도체 기술은 그 잠재성에도 불구하고 공정효율 제고가 큰 숙제로 남아 있었다”며 “이번 기술은 분자조립기반 반도체의 실용화에 획기적 해결책이 될 것이다”고 말했다.

신소재공학과 이건재 교수, 부산대학교 재료공학과 김광호 교수와의 공동으로 진행된 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 글로벌프론티어사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 사진 설명

사진1. 플래시 광을 이용한 반도체 패턴 형성

사진2. 플래시 광을 이용한 분자조립 패턴 형성 모식도

사진3. 다양한 가이드 패턴을 이용한 자기조립 패턴 제어와 고분자 유연기판에서의 플래시 자기조립 패턴 형성

-

연구 로봇도 사람처럼 위험할때만 즉각 반응한다

인공지능과 로봇 기술의 동반 발전 속에서, 로봇이 사람처럼 효율적으로 환경을 인식하고 반응하는 기술 확보가 중요한 과제로 떠오르고 있다. 이에 한국 연구진이 별도의 복잡한 소프트웨어나 회로 없이도 생명체의 감각 신경계를 모사한 인공 감각 신경계를 새롭게 구현해 주목받고 있다. 이 기술은 에너지 소모를 최소화하면서 외부 자극에 지능적으로 반응할 수 있어, 초소형 로봇이나 로봇 의수 등 의료 및 특수 환경에서의 활용이 기대된다. 우리 대학 전기및전자공학부 최신현 석좌교수, 충남대학교 반도체융합학과 이종원 교수 공동연구팀이 생명체의 감각 신경계 기능을 모사하는 차세대 뉴로모픽 반도체 기반 인공 감각 신경계를 개발하고, 이를 통해 외부 자극에 효율적으로 대응하는 신개념 로봇 시스템을 증명했다고 15일 밝혔다. 사람을 포함한 동물은 안전하거나 익숙한 자극은 무시하고, 중요한 자극에는 선별적으로 민감하게 반응함으로써, 에너지 낭비를 방지하면서도 중요한 자극에 집중해 민첩하게 외부 변

2025-07-15 -

연구 60% 이상 챗GPT 추론 성능 향상할 NPU 핵심기술 개발

오픈AI 챗GPT4, 구글 Gemnini 2.5 등 최신 생성형AI 모델들은 높은 메모리 대역폭(Bandwidth) 뿐만 아니라 많은 메모리 용량(Capacity)를 필요로 한다. 마이크로소프트, 구글 등 생성형AI 클라우드 운영 기업들이 엔비디아 GPU를 수십만 장씩 구매하는 이유다. 이런 고성능 AI 인프라 구축의 핵심 난제를 해소할 방안으로, 한국 연구진이 최신 GPU 대비 약 44% 낮은 전력 소모에도 평균 60% 이상 생성형 AI 모델의 추론 성능을 향상할 NPU(신경망처리장치)* 핵심 기술을 개발하는데 성공했다. *NPU(Neural Processing Unit): 인공신경망(Neural Network)을 빠르게 처리하기 위해 만든 AI 전용 반도체 칩 우리 대학 전산학부 박종세 교수 연구팀과 (주)하이퍼엑셀(전기및전자공학부 김주영 교수 창업기업)이 연구 협력을 통해, 챗GPT와 같은 생성형AI 클라우드에 특화된 고성능·저전력의 NPU(신경망처리장치)

2025-07-04 -

인물 최신현 교수, 올해의 현우 KAIST 학술상 수상

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 교수가 차세대 AI 하드웨어 개발 및 혁신적인 반도체 관련 연구 성과로, KAIST가 주관하고 현우문화재단(이사장 곽수일)이 후원하는 `현우 KAIST 학술상' 수상자로 선정됐다. 수상자로 선정된 최신현 교수의 중점 연구 분야는 미래형 메모리와 컴퓨터 장치 개발에 집중한 ▶저항 스위칭 소자(resistive switching device)를 이용해 기본 방식보다 더 빠르고 효율적인 차세대 메모리·컴퓨팅 장치 개발, ▶엣지 컴퓨팅(edge computing)과 뉴로모픽 컴퓨팅(neuromorphic computing)의 스마트한 컴퓨터 메모리 기능 등 통합 시스템 응용, ▶기존 3단자 트랜지스터(3-terminal transistor) 방식과 다른 더 효율적이고 창의적인 컴퓨팅·메모리 소자 작동 방식 개발이다. 대표적인 연구 업적으로 차세대 메모리 기술 분야에서 기존의 값비싼 초미세 노광공정*을 사용하는 방식보다 전기

2025-05-02 -

연구 고성능 촉매 개발, 반도체 핫전자 기술을 통해 해결하다

우리 대학 화학과 박정영 석좌교수, 신소재공학과 정연식 교수, 그리고 KIST 김동훈 박사 공동 연구팀이 반도체 기술을 활용하여 촉매 성능에 특정 변인이 미치는 영향을 정량적으로 분석할 수 있는 새로운 플랫폼을 성공적으로 구현했다. 이를 통해 대표적인 다경로 화학 반응인 메탄올 산화 반응에서 메틸 포르메이트 선택성을 크게 향상시켰으며, 이번 연구는 차세대 고성능 이종 촉매 개발을 앞당기는 데 기여할 것으로 기대된다고 1일 밝혔다. 다경로 화학 반응에서는 반응성과 선택성의 상충 관계로 인해 특정 생성물의 선택성을 높이는 것이 어려운 문제로 남아 있다. 특히, 메탄올 산화 반응에서는 이산화탄소와 더불어 고부가 가치 생성물인 메틸 포르메이트가 생성되므로, 메틸 포르메이트의 선택성을 극대화하는 것이 중요하다. 그러나 기존 불규칙적인 구조의 이종 촉매에서는 금속-산화물 계면 밀도를 비롯한 여러 변인이 동시에 촉매 성능에 영향을 미치기 때문에 특정 변수가 개별적으로 미치는 영향을 분

2025-04-01 -

행사 인공지능반도체대학원, 제2회 한국인공지능시스템포럼 AI 산업혁신 논의

우리 대학 인공지능반도체대학원 주최로 20일(목) 오전 대전 오노마 호텔에서 ‘제2회 한국인공지능시스템포럼(KAISF) 조찬 강연회’가 성황리에 개최되었다. 본 행사는 인공지능(AI) 기술의 최신 동향과 혁신 및 응용, 특히 AI-X(AI-특정산업)에 대해 다양한 분야의 전문가들이 모여 심도 있는 논의를 진행하는 자리로 LG AI 연구원의 최정규 상무가 LLM(거대언어모델)에 대해 개발에 대해 발표한다. 조찬 회의에는 총 65명의 AI 전문가가 참석하였으며, LG AI 연구원에서 최근 개발하고 공개한 대규모 언어 모델인 ‘엑사원(EXAONE)에 대해 Driving the Future of AI Innovation’라는 주제로 발제 발표가 진행되었다. 최정규 LG AI 연구원 상무는 LG 엑사원의 현재 연구 현황과 향후 글로벌 AI 시장에서의 계획을 발표하였으며 특히 최근 AI 생태계를 뜨겁게 달구고 있는 ‘딥시크(Deep

2025-03-20