연구

〈 이의진 교수(좌)와 오정민 박사과정(우) 〉

우리 대학 산업및시스템공학과 이의진 교수 연구팀이 스마트폰 카메라로 문서를 촬영할 때 자동으로 발생하는 불규칙적인 회전 오류 현상의 원인을 밝히고 해결책을 개발했다.

연구팀은 스마트폰의 방위 추적 알고리즘의 한계가 회전 오류의 원인임을 규명했다.

이번 연구 결과는 인간-컴퓨터 상호작용 학회의 국제 학술지인 ‘인터내셔널 저널 오브 휴먼 컴퓨터 스터디(International Journal of Human-Computer Studies)’ 4월 4일자 온라인 판에 게재됐고 8월호 저널에 게재될 예정이다.

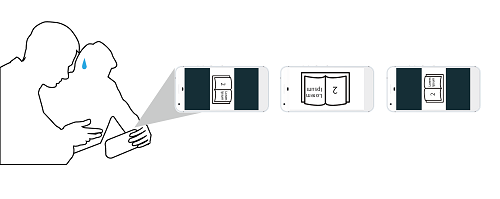

스마트폰을 통해 책자, 문서 등을 촬영해 업무에 활용하는 것은 자연스러운 일상이 됐다. 하지만 촬영한 문서가 자동으로 90도 회전하는 현상으로 인해 불편을 겪는 사람들이 많다.

특히 여러 장의 사진을 찍었을 때 각기 다른 방향으로 회전돼 일일이 스마트폰을 돌리거나 파일을 편집해야 하는 현상이 발생한다.

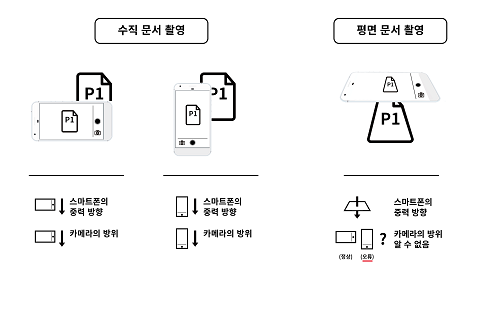

스마트폰으로 문서를 촬영할 때는 대부분 스마트폰과 책상 위 문서가 평행 상태이다.

이 때 스마트폰을 회전시키면 스마트폰의 방위 추적 알고리즘이 작동하지 않는다. 방위 추적 알고리즘은 기본적으로 사용자가 스마트폰을 세워서 사용한다는 가정 하에 한 방향으로 가해지는 중력가속도를 측정해 현재 방위를 추정하는 방식으로 설계됐기 때문이다.

연구팀은 실험을 통해 오류 발생 수치를 측정했다. 실험 결과 문서를 가로로 촬영 시 방위 추적 오류가 93%의 높은 확률로 발생함을 확인했다.

일반 사용자는 오류의 원인을 파악하기 어렵다. 대부분의 카메라 앱은 셔터 버튼에 있는 카메라 모양의 아이콘 방향을 통해 실시간 방위를 표시하고 있지만 이러한 기능에 대해서도 사용자들은 인지하지 못한 것으로 파악됐다.

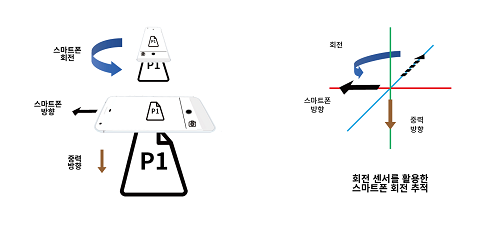

연구팀은 스마트폰의 모션센서 데이터를 활용해 문서 촬영 중에 방위를 정확하게 추적해 문제를 해결했다.

모션센서 데이터의 핵심 기술은 두 가지로 구분할 수 있다. 일반적으로 스마트폰으로 문서를 촬영할 때는 스마트폰이 지면과 평행을 이루기 때문에 스마트폰에 장착된 중력 가속도 센서를 관측해 이러한 문서 촬영 의도를 쉽게 알 수 있다.

두 번째로 문서 촬영 중에 발생하는 스마트폰 회전은 회전 각속도를 측정하는 센서를 활용해 추적할 수 있다. 카메라 앱 실행 후에 문서 촬영을 위해 스마트폰을 회전시키기 때문에 이를 측정해 회전각이 일정 임계치를 넘으면 방위를 변경하는 것으로 파악할 수 있고 이를 통해 방향을 알 수 있는 것이다.

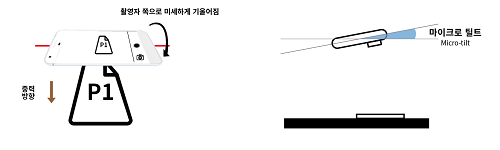

또한 연구팀은 문서 촬영 시 촬영자 쪽으로 스마트폰이 미세하게 기울어지는 마이크로 틸트(micro-tilt) 현상을 발견했다.

이 현상으로 인해 스마트폰으로 가해지는 중력가속도가 스마트폰 측면으로 분산된다. 눈에는 잘 보이지 않을 정도로 작은 기울기지만 모션센서 데이터를 활용해 마이크로 틸트 행동 패턴의 기계학습 알고리즘을 훈련시킬 수 있다. 이를 통해 정확한 방위 추적이 가능하다.

연구 팀의 실험 결과에 따르면 모션센서 데이터를 활용한 방위 추적 방식의 정확도는 93%로 매우 높아 안드로이드 및 iOS등 상용 스마트폰에도 적용 가능하다.

이 기술들은 기존 방위 추적 알고리즘의 사각지대였던 수평 촬영 상황에서 작동하기 때문에 기존 방위 추적 알고리즘과 겹치는 부분 없이 상호 보완적으로 작동할 수 있다.

이 교수는 “스마트폰을 활용한 문서 촬영은 필수가 됐지만 회전 오류의 원인 규명과 해결책이 어려워 불편함이 많았다”며 “모션센서 데이터를 통해 촬영의 의도를 파악하고 자동으로 오류를 바로잡는 기술은 사용자의 불편을 해결하고 문서 촬영에 특화된 다양한 응용서비스 개발의 기초가 될 것이다”고 말했다.

미래창조과학부의 지원을 통해 수행된 이번 기술 중 국내 특허 2건이 등록이 완료됐고 미국 특허가 3월 1일에 수락됐다.

□ 그림 설명

그림1. 방위 오류 발생으로 인해 생기는 불편함

그림2. 평면촬영시 발생하는 방위 오류 상태

그림3. 자이로스코프를 활용한 스마트폰 회전 추적 모식도

그림4. 마이크로틸트현상

-

연구 ‘당신 우울한가요?’ 스마트폰으로 진단하다

요즘 현대인들에게 많이 찾아오는 우울증을 진단하기 위한 스마트폰으로 진단하는 연구가 개발되어 화제다. 우리 대학 전기및전자공학부 이성주 교수 연구팀이 사용자의 언어 사용 패턴을 개인정보 유출 없이 스마트폰에서 자동으로 분석해 사용자의 정신건강 상태를 모니터링하는 인공지능 기술을 개발했다고 21일 밝혔다. 사용자가 스마트폰을 소지하고 일상적으로 사용하기만 해도 스마트폰이 사용자의 정신건강 상태를 분석 및 진단할 수 있는 것이다. 연구팀은 임상적으로 이뤄지는 정신질환 진단이 환자와의 상담을 통한 언어 사용 분석에서 이루어진다는 점에 착안해 연구를 진행했다. 이번 기술에서는 (1) 사용자가 직접 작성한 문자 메시지 등의 키보드 입력 내용과, (2) 스마트폰 위 마이크에서 실시간으로 수집되는 사용자의 음성 데이터를 기반으로 정신건강 진단을 수행한다. 이러한 언어 데이터는 사용자의 민감한 정보를 담고 있을 수 있어 기존에는 활용이 어려웠다. 이러한 문제의 해결을 위해 이번 기술

2023-12-21 -

연구 3차원 구강 스캐닝을 휴대용 카메라로?

치과 치료를 위해 치아 및 구상조직 형태의 석고 등으로 모형을 만드는 인상채득(Impression)을 디지털 방식으로 간편하게 수행할 수 있는 3D 구강 스캐너가 최근 주목받고 있다. 우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 3차원 구강 스캐닝에 적합한 휴대형 라이트필드 카메라를 개발하는 데 성공했다고 6일 밝혔다. 기존 구강 스캐너는 큰 크기와 낮은 정확도로 인해 여전히 사용 빈도가 낮아, 적용 범위를 넓히고 실용적인 사용을 위해서는 소형화와 손움직임에 의한 동작 잡음 개선 등이 필요한 상황이다. 이미지 센서의 픽셀에 도달하는 빛의 세기만을 기록하는 일반적인 카메라와 달리 라이트필드 카메라 (light-field camera)는 *마이크로렌즈 어레이를 이미지센서 앞에 배치하여 들어오는 빛의 방향을 구분한다. 따라서, 한 번의 촬영으로 3차원 광학이미지를 획득할 수 있을 뿐만 아니라 간단한 구조를 가지기 때문에 초소형 제작이 가능하다. ☞ 마이크로렌즈 어레이(

2023-09-06 -

연구 마스크 하나로 선명한 3D 홀로그래픽 센서 구현

일반카메라에 비해 홀로그래픽 카메라는 물체의 3D 정보를 획득하는 능력 덕분에 현실감 있는 영상을 제공한다. 하지만 기존 홀로그래픽 카메라 기술은 광파(光波)의 간섭 현상을 이용하여 빛의 파장·굴절률 등을 측정하는 장치인 간섭계를 사용하여 복잡하고 주변 환경에 민감한 단점이 있다. 우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 3차원 홀로그래피 이미징 센서 기술의 새로운 도약을 이뤘다고 23일 발표했다. 연구팀은 복잡한 간섭계를 사용하지 않는 혁신적인 홀로그래피 카메라 기술을 발표했다. 이 기술은 마스크를 이용해 빛의 위상 정보를 정밀하게 측정하며, 이에 따라 물체의 3D 정보를 더욱 정확하게 재구성할 수 있다. 연구팀은 제시한 혁신적인 방법은 수학적으로 특정 조건을 만족하는 마스크를 일반 카메라에 추가하고, 이를 통해 측정한 레이저 산란광을 컴퓨터 상에서 분석하는 방식이다. 복잡한 간섭계가 필요하지 않고, 더욱 단순화된 광학 시스템을 통해 빛의 위상 정보를

2023-08-23 -

연구 세계 최고 수준의 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 기술 개발

비디오 보간은 비디오 사이의 새로운 프레임을 생성하여 프레임률을 높이고 비디오 내 부드러운 모션을 구현하는 기술이다. 전 세계적으로 많은 연구진이 RGB 카메라만을 사용하여 비디오 보간을 수행하였다. 하지만, 프레임 사이의 움직임 정보의 부재로 인하여 복잡한 상황에서 비디오 보간 성능의 한계를 지닌다. 특히, 현실적인 상황에서 발생하는 비선형적인 움직임에 대해서는 비디오 보간 성능이 크게 하락하는 문제점이 존재한다. 우리 대학 기계공학과 윤국진 교수팀은 인간의 시신경을 모방한 이벤트 카메라와 RGB 카메라를 동시에 사용할 수 있는 하이브리드 카메라 시스템을 구축하고 세계 최고 수준의 이벤트 카메라 기반 초고속 비디오 보간 기술을 개발했다. 본 연구는 기존의 비디오 보간 방법 대비 35% 이상의 세계 최고 성능을 달성하였고, 복잡하고 극심한 움직임 속에서도 높은 성능으로 30FPS 비디오를 10000FPS 이상의 초고속 비디오로 합성할 수 있다. 이벤트 카메라는 인간

2023-04-05 -

연구 반도체 소자 내의 복잡한 움직임을 관측할 수 있는 초고속 카메라 개발

우리 대학 김정원 교수 연구팀이 반도체 소자 내의 미세 구조와 동적 특성을 고해상도로 측정할 수 있는 초고속 카메라 기술을 개발하였다고 밝혔다. 기존에는 볼 수 없었던 반도체 소자 내에서의 빠르고 불규칙적인 복잡한 움직임을 이제 초고속 카메라로 관측할 수 있게 되었다. 기계공학과 나용진 박사가 제 1저자로 참여하고 기계공학과 유홍기, 이정철 교수팀 및 한국표준과학연구원(KRISS) 서준호, 강주식 박사팀이 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 ‘빛: 과학과 응용(Light: Science & Applications)’ [IF=20.257] 2월 15일 字에 게재됐다. (논문명: Massively parallel electro-optic sampling of space-encoded optical pulses for ultrafast multi-dimensional imaging) 최근 마이크로 및 나노 소자들의 복잡도와 기능성이 급격하

2023-03-02