연구

< (왼쪽부터) 전기및전자공학부 김상현 교수, 정재용 박사과정 >

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 *모놀리식 3차원 집적의 장점을 활용해 기존 양자 컴퓨팅 시스템의 대규모 큐비트 구현의 한계를 극복하는 3차원 집적된 화합물 반도체 해독 소자 집적 기술을 개발했다고 24일 밝혔다. ‘모놀리식 3차원 집적 초고속 소자’ 연구 (2021년 VLSI 발표, 2021년 IEDM 발표, 2022년 ACS Nano 게재)를 활발하게 진행해 온 연구팀은 양자컴퓨터 판독/해독 소자를 3차원으로 집적할 수 있음을 처음으로 보였다.

☞ 모놀리식 3차원 집적: 반도체 하부 소자 공정 후, 상부의 박막층을 형성하고 상부 소자 공정을 순차적으로 진행함으로써 상하부 소자 간의 정렬도를 극대화할 수 있는 기술로 궁극적 3차원 반도체 집적 기술로 불린다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀의 정재용 박사과정이 제1 저자로 주도하고 한국나노기술원 김종민 박사, 한국기초과학지원연구원 박승영 박사 연구팀과의 협업으로 진행한 이번 연구는 반도체 올림픽이라 불리는 ‘VLSI 기술 심포지엄(Symposium on VLSI Technology)’에서 발표됐다. (논문명 : 3D stackable cryogenic InGaAs HEMTs for heterogeneous and monolithic 3D integrated highly scalable quantum computing system).

VLSI 기술 심포지엄은 국제전자소자학회(International Electron Device Meetings, IEDM)와 더불어 대학 논문의 채택 비율이 25%가 되지 않는 저명한 반도체 소자 분야 최고 권위 학회다.

양자컴퓨터는 큐비트 하나에 0과 1을 동시에 담아 여러 연산을 한 번에 처리할 수 있는 차세대 컴퓨터로, 최근에 IBM과 구글 등의 글로벌 기업이 양자 컴퓨터 제작에 성공하면서 양자 컴퓨터가 차세대 컴퓨터로 주목받고 있다.

기존 컴퓨터의 정보 단위인 `비트'의 경우 1 비트당 1개의 값만 가지는 것에 반해, 양자 컴퓨터의 정보 단위인 `큐비트'는 1 큐비트가 0과 1의 상태를 동시에 가진다. 따라서 비트에 비해 큐비트는 2배 빠른 계산이 가능하고, 2큐비트, 4큐비트, 8큐비트로 큐비트 수가 선형적으로 커질수록 처리 계산 속도는 4배, 8배, 16배로 지수적으로 증가한다. 따라서 많은 수의 큐비트를 활용한 대규모 양자컴퓨터 개발이 매우 중요하다. IBM에서는 큐비트 수를 127개로 늘린 `이글'을 작년에 발표했고, IBM 로드맵에 따르면 오는 2025년까지 4,000큐비트, 10년 이내에 10,000큐비트 이상을 탑재한 대규모 양자컴퓨터 개발을 목표로 하고 있다.

특히 큐비트의 수가 많은 대규모 양자컴퓨터 개발을 위해서는 큐비트를 제어/해독하는 소자에 대한 개발이 필수적이다. 기존 컴퓨터와 다르게 양자컴퓨터는 통상 –273 oC 내외의 극저온에서 동작하는 큐비트 하나당 최소 하나의 제어와 해독 연결이 필요하다. 현재는 큐비트 수가 많지 않아 극저온에서 동작하는 큐비트와 상온의 측정 장비를 긴 동축케이블로 연결해 제어/해독하는 방식을 사용하고 있다.

하지만 수천 혹은 수만 개 이상의 큐비트를 활용하는 대규모 양자 컴퓨팅에서 이러한 방식을 활용하면 양자 컴퓨터 크기가 매우 커지고 긴 연결 거리로 인해 신호 손실도 커 대규모 양자컴퓨터 구현이 매우 어려워진다. 따라서 큐비트를 제어/해독에 활용할 수 있는 저전력, 저잡음, 초고속 특성의 극저온 소자를 큐비트와 일대일로 연결할 수 있는 시스템 구성이 매우 중요하다.

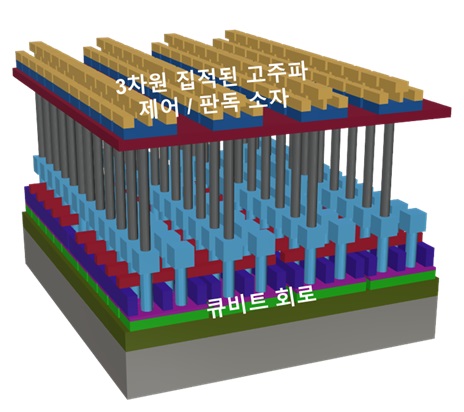

< 그림 1. 이번 연구에서 제안한 대규모 양자컴퓨터를 위한 시스템 개념도. >

연구팀은 이러한 문제 해결을 위해 큐비트 회로 위에 저전력, 저잡음 초고속 특성이 매우 뛰어난 *III-V 화합물 반도체 *고전자 이동 트랜지스터(HEMT)를 3차원으로 집적해 수천 혹은 수만 개의 큐비트에 아주 짧은 거리에서 일대일로 연결 가능한 구조를 제시했다.

☞ III-V 화합물 반도체: 주기율표 III족 원소와 V족 원소가 화합물을 이루고 있는 반도체로 전하 수송 특성 및 광 특성이 매우 우수한 소재.

☞ HEMT: High-Electron Mobility Transistor

연구팀은 250oC 이하에서 상부 제어/해독 소자를 집적하는 웨이퍼 본딩 등의 초저온 공정을 활용해 이후 하부 큐비트 회로의 성능 저하 없이 3차원 집적을 할 수 있도록 했다.

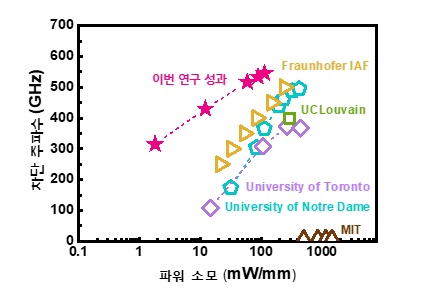

연구진은 이러한 3차원 집적 형태의 제어/해독 소자를 최초로 제시 및 구현했을 뿐만 아니라 소자의 성능 면에서도 극저온에서 세계 최고 수준의 차단주파수 특성을 달성했다.

< 그림 2. 극저온 (~4K) 제어판독 소자의 차단주파수 성능 비교. >

김상현 교수는 "이번 기술은 향후 대규모 양자컴퓨터의 제어/판독 회로에 응용이 가능할 것으로 생각한다ˮ라며 "모놀리식 3차원 초고속 소자의 경우 양자컴퓨터뿐만이 아니라 6G 무선통신 등 다양한 분야에서 응용할 수 있어 그 확장성이 매우 큰 기술이며 앞으로도 다양한 분야에서 활용할 수 있도록 후속 연구에 힘쓰겠다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 지능형반도체기술개발사업, 경기도 시스템반도체 국산화 연구지원 사업, 한국기초과학지원연구원 분석과학연구장비개발사업(BIG사업) 등의 지원을 받아 수행됐다.

-

연구 세상에 없던 아이디어, KAIST가 현실로, 자석으로 양자컴퓨팅 기술 구현

세상에 없는 기술을 제안하라는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업으로 시작된 ‘자석으로 양자컴퓨팅 기술을 개발한다’는 아이디어가 현실로 실현되었다. KAIST와 국제공동 연구진은 ‘자기 성질을 가진 물질(자성체)’을 활용해 양자컴퓨팅의 핵심 기술을 세계 최초로 실증하는데 성공했다. 우리 대학 물리학과 김갑진 교수 연구팀이 미국 아르곤 국립 연구소(Argonne National Lab.), 일리노이대 어바나-샴페인(Univ. of Illinois Urbana-Champaign, UIUC)와 공동연구를 통해, ‘광자-마그논 하이브리드 칩’을 개발해 자성체에서 다중 펄스 간섭 현상을 실시간으로 구현하는 데 세계 최초로 성공했다. 쉽게 설명하면, 연구팀은 ‘빛’과 ‘자석 내부의 진동(마그논)’이 함께 작동하는 특수한 칩을 개발하여 멀리 떨어진 자석 사이에서 신호(위상 정보)를

2025-05-07 -

연구 양자 컴퓨터 오류정정에 필요한 양자얽힘 구현

양자 컴퓨팅은 고전 컴퓨터로는 계산하기 어려운 문제를 효율적으로 해결할 수 있는 양자 기술이다. 양자 컴퓨터가 복잡한 연산을 정확히 수행하려면 연산 과정에서 발생하는 양자 오류를 정정하는 것이 필수적이다. 하지만 이에 필요한 양자얽힘 상태를 구현하는 것은 매우 큰 난관으로 여겨져 왔다. 우리 대학 물리학과 라영식 교수 연구팀이 양자오류 정정 기술의 핵심이 되는 3차원 클러스터 양자얽힘 상태를 실험으로 구현하는데 성공했다고 25일 밝혔다. 측정기반 양자 컴퓨팅은 특수한 양자얽힘 구조를 가진 클러스터 상태를 측정하여 양자 연산을 구현하는 새로운 패러다임의 양자 컴퓨팅 방식이다. 이러한 방식의 핵심은 클러스터 양자얽힘 상태의 제작에 있으며, 범용 양자컴퓨팅을 위해 2차원 구조의 클러스터 상태가 사용된다. 하지만 양자연산에서 발생하는 양자오류를 정정할 수 있는 결함 허용 양자컴퓨팅(Fault-Tolerant Quantum Computing)으로 발전하려면 더욱 복잡한 3차원

2025-02-25 -

연구 초박막으로 초고해상도 이미지 즐긴다

한미 공동 연구진이 기존 센서 대비 전력 효율이 높고 크기가 작은 고성능 이미지 센서를 구현할 수 있는 차세대 고해상도 이미지 센서 기술을 개발했다. 특히 세계 시장에서 소니(Sony)社가 주도하고 있는 초고해상도 단파적외선(SWIR) 이미지 센서 기술에 대한 원천 기술을 확보해 향후 시장 진입 가능성이 크다. 우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수팀이 인하대, 미국 예일대와 공동연구를 통해 개발한 초박형 광대역 광다이오드(PD)가 고성능 이미지 센서 기술에 새로운 전환점을 마련했다고 20일 밝혔다. 이번 연구는 광다이오드의 기존 기술에서 나타나는 흡수층 두께와 양자 효율 간의 상충 관계를 획기적으로 개선한 것으로, 특히 1마이크로미터(μm) 이하의 얇은 흡수층에서도 70% 이상의 높은 양자 효율을 달성했다. 이 성과는 기존 기술의 흡수층 두께를 약 70% 줄이는 결과를 가져왔다. 흡수층이 얇아지면 화소 공정이 간단해져 높은 해상도 달성이 가능하고 캐리어 확산이

2024-11-20 -

행사 2025년 KAIST-MIT 양자 정보 겨울학교 개최

우리 대학이 2025년 1월 6일부터 1월 17일까지 ‘KAIST-MIT 양자 정보 겨울학교’를 대전 본원에서 개최한다. 2024년 1월에 이어 2회차로 진행되는 ‘KAIST-MIT 양자 정보 겨울학교’는 국내 이공계 학생들에게 양자에 대한 흥미를 유발하고 전문적인 양자 교육의 기회를 제공하고자 마련됐다. 우리 대학 대표 교수진과 더불어 세계적인 양자 기술 권위를 지닌 MIT 교수진 포함 총 8명이 양자 정보 과학에 대한 전 분야에 대한 교육과 현장 방문 프로그램을 제공한다. 이번 강의에는 핵자기공명(NMR), NV 큐비트, 센싱 전문가인 파올라 카펠라로(Paola Cappellaro), 윌리엄 올리버(William D. Oliver), 최순원(Soonwon Choi), 케빈 오브라이언(Kevin P. O’Brien) 교수 등 MIT 교수진과 라영식, 오창훈, 배준우, 최재윤 교수 등 KAIST 소속 양자 과학 전문 석

2024-11-15 -

행사 양자대학원, 노벨물리학상 수상자 알랭 아스페 초청강연 20일(일), 21일(월) 개최

우리 대학 양자대학원 및 물리학과에서는 오는 20일(일)부터 이틀간 대전 KAIST 본원에서 2022년 노벨물리학상 수상자인 알랭 아스페(Alain Aspect) 초청 강연을 개최한다. 이번 초청 강연은 양자 기술에 관심이 있는 학생들에게 자신감과 도전 의식을 심어주고, 대중의 과학 흥미를 고취하고자 양자대학원 주관으로 마련됐다. 이날 알랭 에스파 교수는 ‘아인슈타인의 질문에서 양자 기술까지’를 주제로 양자역학의 핵심적인 개념과 양자 기술이 미래산업에 미치는 영향을 전한다. 20일(일) 강연은 대전 지역에서 중·고등학생 및 교사를 대상으로 KI빌딩 1층 퓨전홀에서, 이튿날인 21일(월)은 KAIST 전 구성원 대상으로 학술문화관 5층 정근모홀에서 진행한다. 알랭 아스페 교수는 양자 얽힘(Quantum entanglement)의 실재 여부에 대해 실험적 연구를 통해 증명한 공로로 2022년 노벨물리학상을 수상했다. 양자 얽힘이란 양자역학

2024-10-17