연구

< (왼쪽부터) 신소재공학과 이건재 교수, 성상현 박사과정 >

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수팀이 100 nm(나노미터) 두께의 단일 소자에서 뉴런과 시냅스를 동시에 모사하는 뉴로모픽(neuromorphic) 메모리를 개발했다고 23일 밝혔다. 뉴런은 신경계를 이루는 기본적인 단위세포를, 시냅스는 뉴런 간의 접합 부위를 말한다.

이 교수팀은 인간의 뇌처럼 뉴런과 시냅스가 유기적으로 동작하는 방식의 단일 메모리 소자를 최초로 구현했으며, 이를 통해 반도체 소자로 인간 뇌를 완전히 구현한다는 뉴로모픽 컴퓨팅 본연의 목표 달성에 근접할 수 있을 것으로 기대된다.

1,000억 개의 뉴런과 100조 개의 시냅스의 복잡한 네트워크로 구성된 인간 뇌는 그 기능과 구조가 고정된 것이 아니라 외부 환경에 따라서 유연하게 변하는 특징을 가지고 있다. 따라서 뉴로모픽 소자는 뉴런과 시냅스의 특성을 모사해 기존의 컴퓨터로는 구현할 수 없는 인간 뇌의 고도 인지 기능을 실현하는 데에 가장 큰 목적을 두고 있다.

지금까지 뉴로모픽 컴퓨팅 구현을 위해서 CMOS 집적회로와 비휘발성 메모리 등을 이용한 연구들이 진행됐으나, 기존 기술들은 뉴런과 시냅스의 기능을 분리해 모사한다는 한계점을 가지고 있었다.

인간 뇌에서 뉴런과 시냅스는 서로 유기적으로 연결돼 있으며, 서로 간의 상호작용을 통해 인지 기능이 발현된다. 이러한 뉴런과 시냅스의 기능을 인간 뇌처럼 단일 구조체에서 통합해 구현하는 것은 어려운 도전 과제였다.

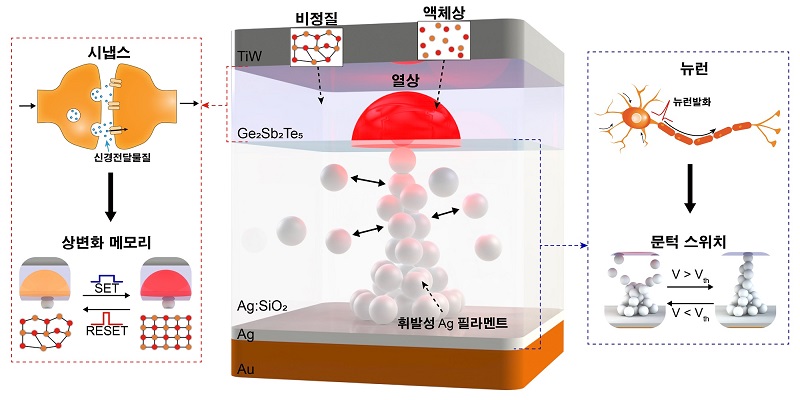

< 그림 1. 뉴런과 시냅스를 동시에 모사하는 뉴로모픽 소자 >

이 교수 연구팀은 휘발성의 소자(threshold switch)로 뉴런을, 비휘발성의 상변화 메모리 소자로 시냅스를 모사해 단기·장기 기억이 공존하는 단일 뉴로모픽 소자를 개발했으며, 이를 통해 집적도 개선 및 비용 절감 효과도 얻을 수 있을 것으로 기대된다. 특히 기존 CMOS 뉴런 소자에서는 단순 신호 발산 기능만이 구현됐으나, 연구팀의 뉴런-시냅스 통합소자는 신호 발산 유형이 환경에 따라서 유연하게 적응하는 가소성(plasticity)을 구현하는 데 성공했다.

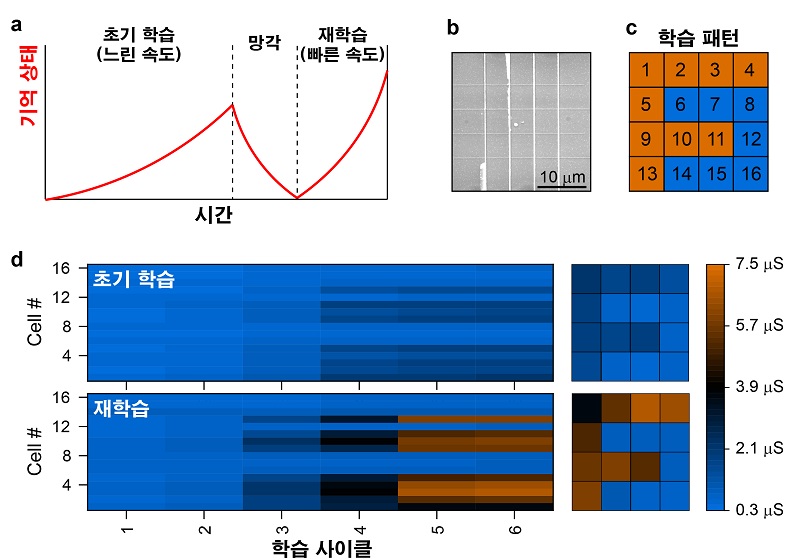

이건재 교수는 이번 연구 성과에 대해 "인간은 뉴런과 시냅스의 상호작용을 통해 기억, 학습, 인지 기능을 발현하므로 둘 모두를 통합 모사하는 것이 인공지능에 있어서 필수적인 요소ˮ라며 "개발한 단일 뉴런-시냅스 소자는 기존의 단순 이미지 학습 효과를 넘어서, 피드백 효과를 기반으로 한 번 배운 내용을 더 빨리 학습하는 재학습(retraining) 효과 구현도 성공해 인공지능뿐만 아니라 뇌를 역설계하는 연구에도 큰 도움이 될 것이다”고 언급했다.

< 그림 2. 뉴런과 시냅스 간 양적 피드백 효과와 재학습 과정 모사 >

한편 이번 연구는 삼성전자 전략산학과제와 지능형반도체 사업의 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 5월 19일 字 게재됐다.

-

연구 세계 최초 카이럴자성 양자점 개발- 빛 구동 AI용 소자 구현

기존 양자점(quantum dots)에는 카이랄 방향성, 광학적 또는 자기적 특성을 복합적으로 구현하는 것이 매우 어려운 기술이었다. KAIST 연구진이 이런 한계를 극복하고, 세계 최초로 광학적 카이랄성과 자성의 융합 특성을 동시에 갖춘 ‘카이럴 자성 양자점’을 개발하고, 이를 활용하여 사람의 뇌처럼 정보를 보고, 판단하고, 저장하며 초기화할 수 있는 기능을 단일 소자에 집약해, 고성능 AI 하드웨어의 새로운 패러다임을 제시했다. 우리 대학 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 빛에 의해 비대칭 반응하는 카이랄성과 자성을 동시에 갖는 특수 나노입자인 양자점(CFQD)을 세계 최초로 개발하고, 저전력 인간 뇌 구조와 작동 방식을 모방한 인공지능 뉴로모픽 소자(ChiropS)까지 성공적으로 구현했다. 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 개발한 카이랄 양자점을 활용한 광 시냅스 트랜지스터는 편광 구분, 멀티 파장 인식, 전기 소거 등 다양한 기능을 단일 소자에 집

2025-04-25 -

연구 뇌처럼 생각·반응하는 반도체 나왔다

뉴랜지스터(Neuransistor)는 ‘뉴런(Neuron) + 트랜지스터(Transistor)’의 합성어로 뇌의 뉴런 특성을 구현하는 트랜지스터라는 의미로 만들어진 새로운 용어이다. 이는 뇌 속 신경세포(뉴런)의 흥분과 억제 반응을 모방하여 시간에 따라 달라지는 정보를 스스로 처리하고 학습할 수 있는 차세대 인공지능 하드웨어의 핵심 반도체 소자다. KAIST 연구진이 뉴랜지스터의 개념을 제시하고 최초로 뉴랜지스터를 개발하는데 성공했다. 우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 시간에 따라 변화하는 정보를 효과적으로 처리할 수 있는 액체 상태 기계(Liquid State Machine, 이하 LSM)*의 하드웨어 구현을 가능케 하는 뉴랜지스터 소자 개발에 성공했다. * 액체상태 기계(LSM): 생물학적 신경망의 동적 특성을 모사해, 시간에 따라 변화하는 입력 데이터를 처리하는 스파이킹 뉴럴 네트워크 모델 현재의 컴퓨터는 동영상과 같이 시간 흐름에 따

2025-04-16 -

연구 스스로 학습·수정하는 뉴로모픽 반도체칩 개발

기존 컴퓨터 시스템은 데이터 처리 장치와 저장 장치가 분리돼 있어, 인공지능처럼 복잡한 데이터를 처리하기에는 효율적이지 않다. KAIST 연구팀은 우리 뇌의 정보 처리 방식과 유사한 멤리스터 기반 통합 시스템을 개발했다. 이제 원격 클라우드 서버에 의존하지 않고 의심스러운 활동을 즉시 인식하는 스마트 보안 카메라부터 건강 데이터를 실시간으로 분석할 수 있는 의료기기까지 다양한 분야에 적용될 수 있게 되었다. 우리 대학 전기및전자공학부 최신현 교수, 윤영규 교수 공동연구팀이 스스로 학습하고 오류를 수정할 수 있는 차세대 뉴로모픽 반도체 기반 초소형 컴퓨팅 칩을 개발했다고 17일 밝혔다. 연구팀이 개발한 이 컴퓨팅 칩의 특별한 점은 기존 뉴로모픽 소자에서 해결이 어려웠던 비이상적 특성에서 발생하는 오류를 스스로 학습하고 수정할 수 있다는 것이다. 예를 들어, 영상 스트림을 처리할 때 칩은 움직이는 물체를 배경에서 자동으로 분리하는 법을 학습하며 시간이 지날수록 이 작업을 더 잘 수

2025-01-22 -

연구 뇌 신경활동의 시간적 스케일 규명

두뇌가 수행해야 하는 여러 가지 기능 중에는 감각 정보 처리와 같이 순간적인 것에서부터 기억과 같이 상대적으로 긴 시간 동안 그 내용이 보존되어야 하는 것도 있다. 한미 공동 연구진은 이런 뇌 신경 활동이 이루어지는 다양한 시간적 스케일에 대한 보편적 패턴을 파악하여 뇌의 다양한 기능을 가능하게 하는 신경망 회로 구조를 이해하는 길을 열었다. 우리 대학 뇌인지과학과 백세범 교수와 생명과학과 정민환 교수, 존스홉킨스대학교 이대열 교수 연구팀이 다양한 포유류 종의 뇌에서 공통적으로 나타나는 영역별 신경 활동의 시간적 스케일 패턴을 확인함으로써 뇌가 정보를 표상하는 원리를 이해하는 데에 한 걸음 더 나아갔다고 24일 밝혔다. 인간의 뇌에서 가장 두드러지는 영역인 대뇌피질은 시각피질과 같이 감각 정보를 담당하는 영역부터 전전두엽 피질과 같이 고등 인지를 담당하는 영역까지 순차적인 위계 구조로 되어있다. 연구팀은 신경 활동의 시간적 스케일이 위계가 낮은 영역에서부터 위계가 높은

2024-12-24 -

연구 차세대 뉴로모픽 컴퓨팅 신뢰성 문제를 풀다

최근 인간의 뇌를 모방해 하드웨어 기반으로 인공지능 연산을 구현하는 뉴로모픽 컴퓨팅 기술이 최근 주목받고 있다. 뉴로모픽 컴퓨팅의 단위 소자로 활용되는 멤리스터(전도성 변화 소자)는 저전력, 고집적, 고효율 등의 장점이 있지만 멤리스터로 대용량 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템을 구현하는데 불규칙한 소자 특성으로 인한 신뢰성 문제가 발견되었다. 우리 연구진이 뉴로모픽 컴퓨팅의 상용화를 앞당길 신뢰성 향상 기술을 개발하여 화제다. 우리 대학 전기및전자공학부 최신현 교수 연구팀이 한양대학교 연구진과의 공동 연구를 통해 차세대 메모리 소자의 신뢰성과 성능을 높일 수 있는 이종원자가 이온* 도핑 방법을 개발했다고 21일 밝혔다. * 이종원자가 이온(Aliovalent ion): 원래 존재하던 원자와 다른 원자가(공유 결합의 척도, valance)를 갖는 이온을 말함 공동연구팀은 기존 차세대 메모리 소자의 가장 큰 문제인 불규칙한 소자 특성 변화 문제를 개선하기 위해, 이종원자가 이온을

2024-06-21