연구

< (왼쪽부터) 신소재공학과 장재범 교수, 전기및전자공학부 윤영규 교수, 신소재공학과 서준영 박사과정 >

우리 대학 신소재공학과 장재범 교수, 전기및전자공학부 윤영규 교수 연구팀이 기존 기술 대비 5배 이상 더 많은 단백질 바이오마커를 동시에 탐지할 수 있는 멀티 마커 동시 탐지 기술 개발을 했다고 23일 밝혔다.

바이오마커란, 단백질이나 DNA, RNA, 대사 물질 등의 생체 분자로써 이를 통해 몸 안의 변화를 알아낼 수 있어 암을 비롯해 뇌졸중, 치매 등 각종 난치병을 정밀하게 진단하는 표지자로 각광받고 있다.

최근 환자별로 암 조직 내부에 발현되는 단백질 마커가 서로 다르다는 사실이 밝혀지고 있으며, 이러한 차이에 따라서 암의 예후 및 항암제 반응성 등이 결정된다는 연구 결과가 발표되고 있다. 이에 따라서 암 조직에서 여러 단백질 마커를 동시에 탐지하는 기술이 반드시 요구된다.

이에 장 교수 연구팀은 기존 기술 대비 5배 이상 더 많은 수의 단백질 마커를 동시에 관찰할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술은 특수한 시약이나 고가의 장비가 필요하지 않아 암의 정확한 진단 및 항암제 개발, 새로운 단백질 마커 발굴 등에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 서준영, 심연보, 김지원 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature communications)' 5월 13권에 출판됐다. (논문명 : PICASSO allows ultra-multiplexed fluorescence imaging of spatially overlapping proteins without reference spectra measurements).

그동안 정밀 암 연구는 암 환자 조직 내부의 유전자를 분석하는 유전체 연구를 중심으로 진행돼왔다. 하지만 유전자 분석으로는 실제로 이 유전자로부터 단백질 마커가 얼마나 많이 발현되는지 혹은 어떤 공간적 분포로 발현되는지는 알 수 없다는 한계가 있다. 이에 따라서 최근 연구는 유전체 및 단백체를 동시에 분석하는 방향으로 나아가고 있다.

실제로 기존의 유전체 분석으로 유방암으로 진단받은 수백 명의 유방암 환자의 암 조직 내부 단백질 마커를 분석한 결과, 환자들을 생존율 및 약물 반응성이 서로 다른 여러 서브 타입으로 나눌 수 있다는 연구 결과가 발표된 바 있다. 또한, 최근 암을 정복할 신약으로 주목받고 있는 3세대 항암제인 면역항암제의 경우, 암 조직 내부의 면역세포를 활성화해 암을 치료한다.

이때, 암 조직 내부에 어떤 면역 단백질 마커가 발현되어 있는지에 따라서 그 약물 반응성에 큰 차이가 나타난다고 보고된 바 있다. 이처럼 암 조직 내부에서 여러 단백질 마커를 동시에 탐지하는 기술은 새로운 암 서브 타입의 발굴, 각 서브 타입을 표적으로 하는 신약 개발, 적합한 항암제 추천 등을 위해 필수적으로 요구된다.

그동안 암 조직 내부에서 여러 단백질 마커를 동시에 탐지하기 위해서 질량 분석 이미지 처리법 혹은 형광염색법이 사용돼왔다. 질량 분석 이미지 처리법은 하나의 조직에서 다수의 단백질 마커를 동시에 탐지할 수 있다는 장점이 있으나, 고가의 특수 장비가 필요하고, 분석 과정에서 조직이 파괴되며, 전체 과정이 오래 걸린다는 단점이 있다. 형광염색법은 이와 같은 단점은 없으나, 한 번에 3개의 단백질 마커만 관찰할 수 있다는 단점이 있다.

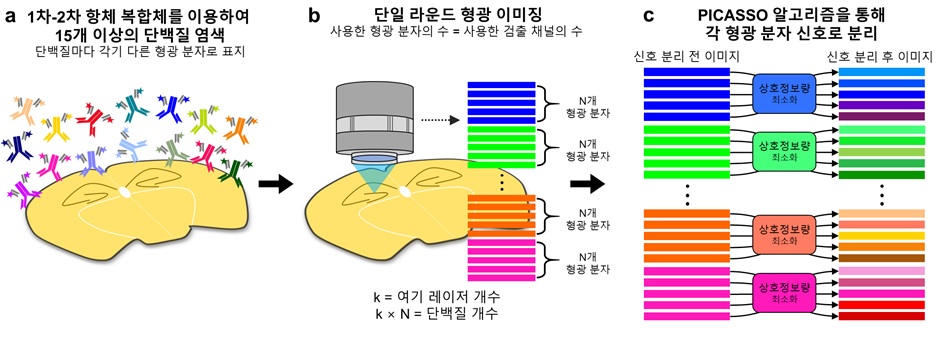

< 그림 1. PICASSO 기술의 모식도 >

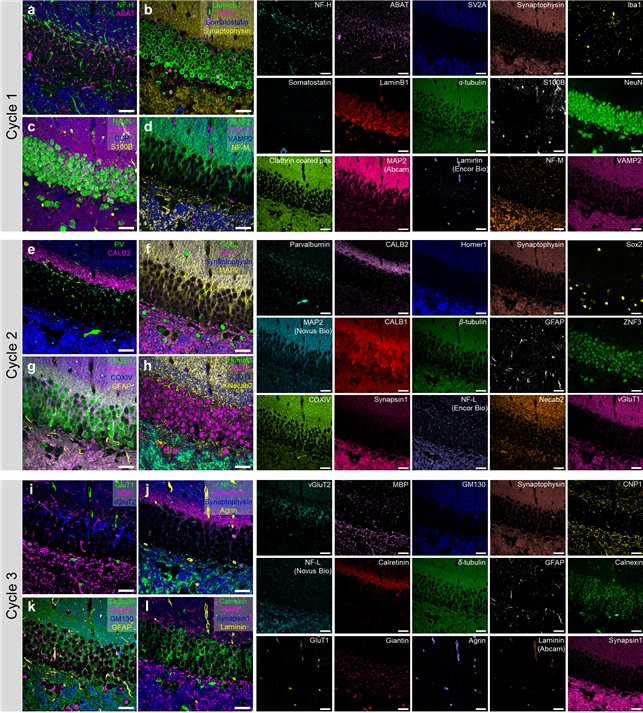

장 교수 연구팀은 이러한 형광염색법의 한계를 해결하기 위해 한 번에 15개 이상, 최대 20개까지의 단백질 마커를 동시에 탐지할 수 있는 기술인 `피카소(PICASSO)' 기술을 개발했다. `PICASSO는 “Process of ultra-multiplexed Imaging of biomoleCules viA the unmixing of the Signals of Spectrally Overlapping fluorophores'의 약자로, 기술을 통해 다양한 생체분자들의 이미지를 형형색색으로 얻어낼 수 있기에 일반인들에게 가장 친숙한 화가 피카소의 이름을 기술명으로 정했다. 연구팀은 이를 위해 발광 스펙트럼이 유사한 형광 분자들을 동시에 사용하고, 이러한 형광 분자들의 신호를 정확하게 분리할 수 있는 기술을 개발했다. 연구팀은 이 기술을 이용해 하나의 조직에서 15개의 단백질 마커를 탐지하는 과정을 세 번 반복해 총 45개의 단백질 마커를 탐지하는 데 성공했다.

장 교수 연구팀이 개발한 `피카소(PICASSO)' 기술은 기존 멀티 마커 동시 탐지 기술 중 가장 낮은 비용으로, 가장 많은 수의 단백질 마커를, 가장 빠르게 탐지할 수 있는 기술로, 향후 암 진단 및 제약 등에 활용될 가능성이 매우 크다. 연구팀은 이 기술 개발 과정에서 4건의 국내 특허, 3건의 미국 특허, 2건의 EPO(유럽 특허) 및 PCT(국제 특허)를 출원해 이번 기술의 지적 재산권을 확보했다고 밝혔다.

< 그림 2. PICASSO 기술을 활용한 쥐 뇌 해마 영역 45컬러 이미징 >

제1 저자인 서준영 연구원은 "`피카소(PICASSO)' 기술을 통해 그동안 관찰하기 어려웠던 조직 내 수많은 단백질 마커의 발현 정도 및 분포 관찰에 성공했다ˮ며, "특수한 시약이나 고가의 장비 없이 연구자들에게 친숙한 형광현미경만을 사용해 기술 구현이 가능하므로 접근성이 매우 높은 유용한 기술이 될 것이고, 새로운 생명현상 규명, 암 바이오마커 발굴, 정밀진단 및 치료제 개발 등에 활발히 사용될 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

-

연구 생성형 AI로 혁신적 신약 개발 가능성 열어

최근 자연어나 이미지, 동영상, 음악 등 다양한 분야에서 주목받는 생성형 AI가 신약 설계 분야에서도 기존 신규성 문제를 극복하고 새로운 혁신을 일으키고 있다고 하는데 어떤 기술일까? 우리 대학 화학과 김우연 교수 연구팀이 단백질-분자 사이의 상호작용을 고려해 활성 데이터 없이도 타겟 단백질에 적합한 약물 설계 생성형 AI를 개발했다고 18일 밝혔다. 신규 약물을 발굴하기 위해서는 질병의 원인이 되는 타겟 단백질에 특이적으로 결합하는 분자를 찾는 것이 중요하다. 기존의 약물 설계 생성형 AI는 특정 단백질의 이미 알려진 활성 데이터를 학습에 활용하기 때문에 기존 약물과 유사한 약물을 설계하려는 경향이 있다. 이는 신규성이 중요한 신약 개발 분야에서 치명적인 약점으로 지적되어 왔다. 또한 사업성이 높은 계열 내 최초(First-in-class) 타겟 단백질에 대해서는 실험 데이터가 매우 적거나 전무한데, 이 경우 기존 방식의 생성형 AI를 활용하는 것이 불가능하다. 연구팀

2024-04-18 -

연구 화합물 생성AI 기술로 신약 개발 앞당긴다

신약 개발이나 재료과학과 같은 분야에서는 원하는 화학 특성 조건을 갖춘 물질을 발굴하는 것이 중요한 도전으로 부상하고 있다. 우리 대학 연구팀은 화학반응 예측이나 독성 예측, 그리고 화합물 구조 설계 등 다양한 문제를 동시에 풀면서 기존의 인공지능 기술을 뛰어넘는 성능을 보이는 기술을 개발했다. 김재철AI대학원 예종철 교수 연구팀이 분자 데이터에 다중 모달리티 학습(multi-modal learning) 기술을 도입해, 분자 구조와 그 생화학적 특성을 동시에 생성하고 예측이 가능해 다양한 화학적 과제에 광범위하게 활용가능한 인공지능 기술을 개발했다고 25일 밝혔다. 심층신경망 기술을 통한 인공지능의 발달 이래 이러한 분자와 그 특성값 사이의 관계를 파악하려는 시도는 꾸준히 이루어져 왔다. 최근 비 지도 학습(unsupervised training)을 통한 사전학습 기법이 떠오르면서 분자 구조 자체로부터 화합물의 성질을 예측하는 인공지능 연구들이 제시되었으나 새로운 화합물의

2024-03-25 -

행사 생성형 인공지능·가상현실 결합한 3D 스케칭 연구 본격화

우리 대학이 생성형 인공지능(generative AI)과 가상현실(VR)을 활용하여 초고속 생산성 시대를 열어가기 위한 본격적인 도전을 시작한다. 27일 대전 본원에 문을 연 'DRB-KAIST 스케치더퓨처 연구센터(센터장 배석형)'는 생성형 인공지능과 가상현실을 3D(3차원) 스케칭과 결합한 미래형 제품 개발 프로세스를 연구하기 위해 설립됐다. 로봇, 모빌리티, 인공 단백질과 같은 첨단 제조 산업 분야는 제품 개발 주기가 매우 길 뿐만 아니라, 설계 결함이 발견되면 다시 아이디어 발상 단계로 돌아가 실물 제작과 테스트까지의 모든 과정을 반복해야 한다. 또한, 복잡한 3차원 구조체가 한데 맞물려 움직이면서 고도의 기능을 수행하기 때문에, 기존 2차원 스크린 작업 환경에서는 설계 의도를 입력하거나 결과물을 해석하는 데 한계가 있었다.'DRB-KAIST 스케치더퓨처 연구센터'는 사람의 의도를 가장 빠르고 효과적으로 생성형 인공지능에 전달하는 수단으로 최신 가상현실 3D 스케

2024-02-29 -

연구 단백질 ‘생산 설계도’ 보호하는 RNA 조절 기전 찾았다

생명체는 DNA, RNA, 단백질과 같은 바이오분자들의 조절 작용으로 다양한 생물학적 기능을 수행한다. 바이오분자들의 조절로 유전 정보가 전달되고, 잘못 전달된 정보는 유전자 변형이나 감염성 질병의 원인이 된다. 따라서 분자생물학적 조절 연구는 유전자 치료제와 첨단 백신 개발에 중요하다. 특히, 2023년 코로나 mRNA 백신 기술을 개발한 과학자들이 노벨 생리의학상을 수상하면서 RNA 조절 연구에 기반한 첨단신약, 바이오공학 기술이 크게 주목받고 있다. 우리 대학 바이오및뇌공학과 이영석 교수 연구팀이 기초과학연구원(IBS) RNA 연구단 김빛내리 단장(서울대 생명과학부 석좌교수), 미국 국립암연구소 유진 발코프(Eugene Valkov) 박사팀과 공동연구를 통해 자체 개발한 단일핵산 분석법을 적용해 전령 RNA(messenger RNA, 이하 mRNA) 분해의 새로운 조절 기전을 찾았다고 밝혔다. mRNA는 긴 단일 가닥 RNA 분자로, DNA에 보관된 유전 정보를 단백질에

2024-02-28 -

연구 알츠하이머 발병 과정을 관찰하다

퇴행성 질환을 유발하는 아밀로이드 섬유 단백질의 초기 불안정한 움직임과 같은 생명 현상을 분자 수준에서 실시간 관찰이 가능한 기술이 개발되었다. 이를 통해 알츠하이머나 파킨슨 병과 같은 퇴행성 질환의 발병 과정에 대한 실마리를 제공할 수 있을 것으로 기대된다. 우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 한국기초과학지원연구원, 포항산업과학연구원, 성균관대학교 약학대학 연구팀과 함께 그래핀을 이용해 알츠하이머 질병을 유발한다고 알려진 아밀로이드 섬유 단백질의 실시간 거동을 관찰할 수 있는 새로운 단분자 관찰 기술(single-molecule technique)을 개발했다고 30일 밝혔다. 단분자 관찰 기술은 단일 분자 수준에서 발생하는 현상을 관찰할 수 있는 기법을 말한다. 생체 과정에서 수반되는 단백질 간의 상호작용, 접힘, 조립 과정 등을 이해하는 데 핵심적인 기술이다. 현재까지 단분자 관찰 기술로는 특정 분자를 식별하기 위한 형광 현미경을 이용해 관찰하거나, 단백질을

2024-01-30