연구

< 전상용 교수, 이용현 박사 >

우리 대학 생명과학과 전상용 교수, 이용현 박사 연구팀이 몸속에서 황달을 유발하는 물질인 빌리루빈을 항암약물 전달체로 이용하는 기술을 개발했다.

이 연구는 동물실험에서의 높은 생체적합성과 우수한 항암 효능을 보여 기존 암 치료법의 새로운 대안이 될 것으로 기대된다.

이번 연구 성과는 응용화학분야 학술지 ‘앙케반테 케미(Angewandte chemie)’의 에디터 선정 가장 주목받는 화제의 논문(Hot Paper)으로 선정돼 8월 3일자 온라인 판에 게재됐다.

약물전달시스템은 환부와 정상조직에서의 pH, 활성산소 등의 병태생리학적 차이를 분석해 빛, 자기장, 초음파 등 외부자극을 국소적으로 조사하는 방법이다. 이를 통해 효과적으로 선택적으로 표적에만 약물을 방출할 수 있다.

약물전달시스템은 기존 합성의약품 기반의 항암 치료제에 비해 독성을 크게 낮출 수 있기 때문에 자극감응성 약물전달체에 대한 개발이 활발하게 이뤄지고 있다.

하지만 고분자, 무기 나노입자같은 인공소재 기반의 자극감응성 약물전달체는 공정이 복잡해 상용화가 어렵고, 잠재적 독성을 유발할 가능성이 높다.

연구팀은 문제 해결을 위해 몸속 물질인 빌리루빈을 이용했다. 연구팀은 지난 5월 빌리루빈은 황달을 일으킬 수 있지만 적절하게 조절된다면 심혈관 질환이나 암 발병 가능성이 현저히 낮아져 난치성 염증을 치료할 수 있다는 연구결과를 발표했었다.

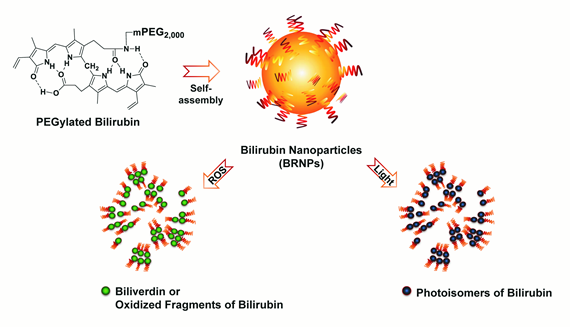

빌리루빈은 노란 색소로 혈중 농도가 높아지면 황달의 원인이 된다. 특히 신생아의 경우 간 기능이 미성숙하고 뇌혈관장벽이 미성숙하기 때문에 황달 치료를 위해 추가적 외부요법이 필요하다.

이것이 임상에서 널리 이용되는 광선치료인데 빌리루빈에 빛을 조사하면 친수성(親水性)이 강해져 빌리루빈 조직이 해체되고 배설이 촉진된다. 또한 빌리루빈은 강한 항산화작용 특성을 갖고 있어 빌리루빈이 산화될 때 친수성이 큰 빌리버딘이라는 물질로 전환되거나 작은 빌리루빈 산화물질로 깨져 역시 배설이 촉진된다.

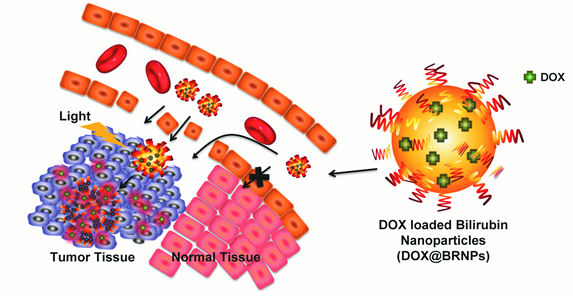

연구팀은 위와 같은 빌리루빈의 특성을 이용했다. 우선 지난 5월의 연구를 토대로 빌리루빈의 배설이 잘 이뤄지도록 친수성을 갖는 물질과 결합시켜 나노입자로 만든 후 항암제인 독소루비신을(Doxorubicin) 선적시켰다.

그 후 암 부위에 빛을 노출시키면 빛에 의해 빌리루빈이 와해돼 선적된 항암제가 암 조직을 공격하는 원리이다.

연구팀은 이 시스템이 인간 폐암 동물모델에서 기존 항암치료 그룹에 비해 우수한 치료 효능을 보이는 것을 규명했다. 빛으로 암 부위를 국소적으로 조사했을 때 더 향상된 치료 효능이 나타났고, 운반체인 빌리루빈 나노입자 자체도 일정량의 항암효과를 나타냄을 확인했다.

이 기술은 최초로 빌리루빈을 활용한 항암치료용 다중자극감응형 약물전달시스템을 개발함으로써 원천기술 확보했다는 의의를 갖는다.

전 교수는 “물체 유래 천연 물질 빌리루빈을 사용해 독성이 없고 간단한 시스템으로 구성된 약물전달시스템을 개발해 상업화에 큰 장점을 가질 것이다”고 말했다.

이용현 박사는 “향후 임상 연구와 적용 가능성을 평가해 궁극적으로 암을 치료하는 새 방안으로 개발되길 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 글로벌연구실사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 빌리루빈 나노입자가 빛과 활성산소에 의하여 와해됨을 보여주는 결과

그림2. 인간 폐암 동물모델에서 약물이 로딩된 빌리루빈 나노입자가 실제 작용하는 모식도

-

인물 신기정 교수 연구팀, PAKDD 최우수 서베이 논문상 수상

우리 대학 김재철AI대학원 소속 김경호 석사과정, 김선우 박사과정, 이건 석박통합과정(지도교수 신기정)이 지난 6월 호주 시드니에서 열린 제29회 Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD)에서 최우수 서베이 논문상(Best Survey Paper Award)을 수상했다. PAKDD는 데이터 마이닝 분야의 권위 있는 국제 학술대회 중 하나로, 올해는 총 168편의 논문이 발표되었으며, 그 중 김경호, 김선우, 이건 학생이 참여한 논문을 포함한 세 편이 최우수 논문으로 선정되었다. 수상 논문의 제목은 “다중 행동 추천 시스템: 서베이” (Multi-Behavior Recommender Systems: A Survey)이다. 본 서베이 논문은 클릭, 장바구니 담기, 관심 목록 추가, 구매 등 다양한 사용자 행동을 활용해 추천 시스템을 고도화하는 다중 행동 추천 시스템에 대해

2025-07-02 -

인물 전산학부 허기홍 교수 연구팀, 세계 최고 소프트웨어공학 학술대회 FSE 2025에서 최우수 논문상 수상

우리 대학 전산학부 허기홍 교수 연구팀이 지난 6월 노르웨이 트론헤임에서 열린 ACM FSE 2025 (ACM International Conference on the Foundations of Software Engineering)에서 최우수 논문상(Distinguished Paper Award)을 수상했다. FSE는 ACM(Association for Computing Machinery) 주최로 매년 개최되며, 소프트웨어공학 분야에서 세계적으로 가장 높은 권위를 지닌 국제 학술대회 중 하나다. 최신 연구 성과 발표와 전 세계 연구자 간 교류의 장이며, 제출된 논문 중 극소수만이 본 상을 수상할 만큼 경쟁이 치열하다. 최우수 논문상은 독창성, 기술적 완성도, 학술적 기여도, 실용적 영향력 등을 종합적으로 평가해 가장 우수한 논문에만 수여된다. 수상 논문은 박사과정 장수진, 류연희 연구원과 학부생 이희원 연구원이 공동 저자로 참여했으며, 기존보다 훨씬 효과적으로 소프트웨어 오

2025-06-30 -

연구 유지환 교수, 세계적인 IEEE 로봇저널 최우수 논문상 수상

우리 대학 건설및환경공학과 유지환 교수가 5월 22일 미국 애틀랜타에서 열린 세계적인 로봇 학회인 ‘2025 IEEE 국제 로봇 및 자동화 학회(ICRA)’에서, 미국전기전자학회(IEEE) 산하 로봇 프리미어 저널 ‘로봇 및 자동화 레터(Robotics and Automation Letters, RA-L)’의 2024 최우수 논문상(Best Paper Award)을 수상했다. 이번 최우수 논문상은 2024년도에 출판된 약 1,500편의 논문 중 상위 5편에만 수여되는 영예로운 상으로, 국제적으로도 높은 경쟁률과 권위를 자랑한다. 유 교수가 수상한 논문은, 식물의 뿌리처럼 자라나는 동작(growing motion)을 통해 이동하거나 작업을 수행하는 연성재료(soft material) 기반의 ‘소프트 그로잉 로봇(Soft Growing Robot)’의 실용성과 응용 가능성을 획기적으로 확장할 수 있는 새로운 작업 채

2025-06-09 -

인물 한순규 교수팀, 한국 최초 신렛(Synlett) 최우수논문상 수상

우리 대학 화학과 한순규 교수 연구팀이 독일의 유서 깊은 학술 출판사 티메(Thieme)가 수여하는 2024 신렛(Synlett) 최우수 논문상(Synlett Best Paper Award 2024)을 수상했다고 30일 밝혔다. 티메는 매해 유기화학 분야 SCI 저널인 신렛에 출판된 논문 중 최우수 논문 1편을 선정해 최우수 논문상을 수여해왔다. 한순규 교수 연구팀은 지난 10여 년간 천연물 합성 연구에 집중하며 다양한 생리활성을 가지는 이차대사물의 효율적이고 독창적인 합성법을 개발했다. 특히 광대싸리나무에서 유래하는 초복잡 세큐리네가 천연물 합성분야에서는 세계적인 선도그룹으로 괄목할 만한 연구성과를 성취했다. 수상 논문에서 한순규 교수 연구팀은 세계 최초로 자연에서 극소량만 얻을 수 있는 희귀한 천연물인 4α-하이드록시알로세큐리닌과 세큐린진 F를 시중에 쉽게 구할 수 있는 시작 물질로부터 인공적으로 처음부터 끝까지 만들어내는 데 성공했다. 세큐리네가 천연물은

2025-05-30 -

연구 산업디자인학과, 인간-컴퓨터 분야 세계최고 학술대회 최우수·우수논문상 4편 수상

산업디자인학과가 인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 분야 최고 권위의 국제학술대회인 ACM CHI 2024에서 최우수 논문상(Best Paper) 1편과 우수 논문상(Honorable Mention) 3편을 수상했다. 최우수 논문상은 전체 게재 논문 중 상위 1%, 우수 논문상은 상위 5%에 해당되는 논문에 수여되는 명예로운 성과로, 기술과 디자인 융합 연구의 우수성을 세계적으로 입증한 결과다. 올해 CHI(ACM Conference on Human Factors in Computing Systems) 2025에는 5,014편의 논문이 접수되어 1,249편이 채택되었다. KAIST 산업디자인학과는 이 중 15편의 논문을 게재하는 성과를 거뒀고 그 중 4편이 수상작으로 선정되었다. 특히 ‘인간과 AI 간 상호작용(Human-AI Interaction)’에 대한 관심이 높아진 가운데, 5,000명 이상의 연구자가 참석해 역대 최대 규모로 대회가 개최되었다. 최우수

2025-05-19