연구

〈 유 룡 교수 〉

우리 대학 화학과 유룡 교수 연구팀이 꿈의 소재 그래핀의 성능을 뛰어 넘는 3차원 그래핀 합성법 개발에 성공했다.

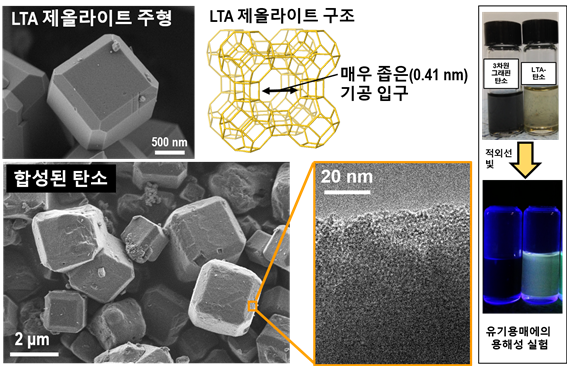

연구팀은 제올라이트 주형과 란타늄 촉매를 활용한 나노주형합성법으로 그래핀의 강점을 고스란히 살린 마이크로 다공성 3차원 그래핀을 제작했다.

기존의 3차원 그래핀은 2차원 평면구조를 곡면으로 구현, 반응면적이 좁고 2차원 구조로 되돌아가는 등의 문제로 상용화가 어려웠다.

그러나 새롭게 개발된 3차원 그래핀은 완벽한 입체 결정 구조로 안정성과 우수한 물성을 고루 갖춰, 화학공업용 고효율 촉매 패키징, 고성능 배터리 음극제, 고효율 여과막(멤브레인) 등 다용도로 활용이 가능, 관련 산업 전반에 혁신을 가져올 것으로 기대된다.

연구진은 제올라이트 주형의 미세기공에 란타늄 양이온을 촉매로 주입함으로써, 기공 내 탄화수소기체(에틸렌‧아세틸렌)의 탄화온도를 낮춘 것이 이번 연구의 핵심이라고 밝혔다. 그 결과 미세기공 속에서도 원활한 탄소 증착을 유도해 견고한 탄소 결정 구조물을 구현해냈다. 마지막으로 산용액(염산, 불산)으로 제올라이트 주형을 녹여내 3차원 그래핀을 만들어 냈다. 연구진은 포항가속기연구소와 한국기초과학지원연구원 서부센터의 도움을 받아 X선 회절 분석법으로 3차원 그래핀의 완벽한 탄소 결정구조를 확인했다.

연구진은 이번 연구로 과거 이론적 구상에 그쳤던 마이크로 다공성 3차원 그래핀의 양산법이 고안 됨에 따라, 앞으로 실제 양산과 산업 적용이 이뤄지며 화학공업 등 관련 산업 전반에 혁신을 가져올 것으로 전망하고 있다.

실제로 연구진은 3차원 그래핀을 기존 상업용 그래핀 전지의 음극재로 시험 적용, 기존 약 100mAh의 정전용량을 약 300mAh(전류밀도 8mA/cm²기준)로 끌어올렸다. 특히 이번 연구는 주재료인 제올라이트가 1톤 당 300달러 정도로 매우 저렴하고, 탄화반응 후 염산과 불산으로 제올라이트 주형을 녹여 제거하는 공정도 단순하다. 또한 대량 합성에서도 높은 재현성을 보여, 머지 않아 본격적인 양산으로 이어질 것으로 보인다.

유 교수는 “그 동안 여러 가지 실험상의 어려움으로 제올라이트를 주형으로 3차원 그래핀을 만드는 연구가 크게 활성화되지 못했었다”며 “이번 연구 결과를 계기로 많은 과학자들이 이러한 탄소나노물질에 관심을 갖게 될 것이며, 2차원 그래핀의 장점에 더해 넓은 반응면적과 다양한 응용이 가능한 나노 다공구조를 갖춘 3차원 그래핀은 응용 분야에서도 큰 관심을 끌 수 있을 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 마이크로 다공성 3차원 그래핀의 투과 전자현미경 사진

그림2. LTA 제올라이트를 활용한 탄소합성 결과

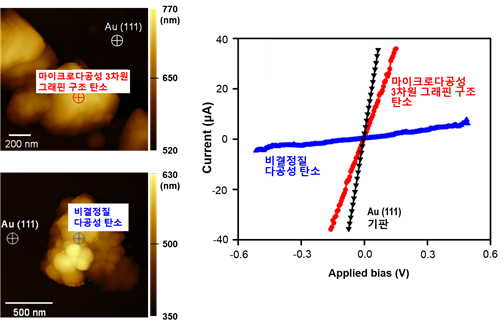

그림3. 마이크로다공성 3차원 그래핀의 전기전도도 측정결과

그림4.제올라이트 기공내부에 형성된 탄소의 전자밀도

-

연구 전기차 리튬배터리 충전 15분이면 끝!

전기차(EV) 시장의 성장과 함께 리튬이온 배터리의 충전 시간을 단축하는 기술이 중요한 과제로 떠오르고 있다. 우리 연구진이 충전 속도가 상대적으로 느린 전기차 리튬 배터리의 혁신적 전해질 기술을 개발하여 충전 시간을 15분으로 단축시키는데 성공했다. 우리 대학생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀과 협력 연구를 통해 새로운 전해질 용매 ‘아이소부티로니트릴(isoBN)’을 개발하여 배터리내 리튬 이온 이동을 극대화시키는 전략으로 전기차 배터리의 충전 시간이 상온에서 15분 내로 가능한 기술을 개발했다고 17일 밝혔다. 연구팀은 전해질 내에서 용매화(Solvation) 구조를 조절하는 전략을 개발했다. 이는 배터리의 핵심 요소인 음극 계면층(SEI, Solid Electrolyte Interphase)의 형성을 최적화하여 리튬이온 이동을 원활하게 하고, 고속 충전 시 발생하는 문제(리튬 전착, 배터리 수명 단축 등)를 해

2025-03-17 -

연구 AI 기반 화재 걱정없는 고효율 아연-공기 배터리 개발

‘제2의 반도체’로 불리는 리튬이온 전지(LIB)는 가장 높은 시장 점유율로 에너지 저장 장치 시장을 주도하고 있지만, 화재에 취약하는 약점을 가지고 있다. 한국 연구진이 화재로부터 안전하고 값이 저렴한 아연 금속과 공기중의 산소로 구동되는 고에너지 밀도를 가진 고출력 차세대 전지를 개발했다. 우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 연세대 한병찬 교수 연구팀, 경북대 최상일 교수 연구팀 및 성균관대 정형모 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 인공지능 기반 이종기능* 전기화학 촉매를 개발 및 촉매 활성 메커니즘을 규명하고, 고효율 아연-공기 전지를 개발했다고 4일 밝혔다. *이종기능: 충전(Charging) 동안에서의 산소 발생(OER) 기능과 방전(Discharging) 동안의 산소 환원 (ORR) 기능 최근 활발하게 연구가 진행되고 있는 아연-공기 전지 배터리의 음극에 사용되는 아연 금속과 공기극*에 필요한 공기는 자연에 풍부하다는 특성 때문에

2025-03-04 -

연구 강유전체 활용 차세대 반도체 메모리 혁신

강유전체는 메모리 소자에서 전하를 잘 저장하기 때문에 "전기를 기억하는 소재"와 같다는 특성으로 차세대 반도체 기술 개발에 있어 핵심 소재로 부각되고 있다. 우리 연구진이 이러한 강유전체 소재를 활용해 현재 메모리 반도체 산업의 양대 산맥인 디램(DRAM)과 낸드 플래시(NAND Flash) 메모리의 한계를 극복한 고성능, 고집적 차세대 메모리 소자를 개발하는데 성공했다. 우리 대학 전상훈 교수 연구팀이 하프니아 강유전체 소재*를 활용한 차세대 메모리 및 스토리지 메모리 기술을 개발했다고 6일 밝혔다. *하프니아 강유전체 소재: 비휘발성 절연막으로, CMOS 공정 호환성, 동작 속도, 내구성 등의 우수한 물리적 특성을 바탕으로 차세대 반도체의 핵심 소재로 활발하게 연구되고 있는 물질 디램 메모리는 우리가 스마트폰, 컴퓨터, USB 등에서 사용하는 데이터를 저장하는 휘발성 메모리다. 휘발성 특성으로 인해, 외부 전력이 끊어지면 저장된 데이터가 손실되지만, 공정 단가가 낮

2025-01-06 -

연구 도심 항공 모빌리티는 리튬황전지로 세대교체 가능

전기자동차 시장의 성장에 이어, 항공 교통을 연결하는 도심 항공 모빌리티(Urban Air Mobility, UAM) 시장이 배터리 산업의 새로운 전환점으로 주목받고 있다. 항공 모빌리티를 위한 에너지원으로는 쓰이는 기존 상용 리튬이온전지는 무게당 에너지밀도가 낮은 한계점이 있어 대학과 기업 공동연구진이 이를 극복할 차세대 기술로 활용될 혁신적인 리튬황전지를 개발해서 화제다. 우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수팀이 LG에너지솔루션 공동연구팀과 협력 연구를 통해 배터리의 안정적 사용을 위해 전해액 사용량이 줄어든 환경에서 리튬황전지 성능 저하 원인을 규명하고, 이를 바탕으로 성능을 혁신적으로 개선할 수 있는 기술을 개발했다고 23일 밝혔다. 중국 CATL社는 2023년 ‘응축 배터리(Condensed battery)’기술을 발표하며 항공용 배터리 시장을 준비하고 있음을 밝힌 바 있다. 이와 같은 흐름 속에서, 기존 리튬이온전지를 뛰어넘는 차세대 기술로

2024-12-23 -

연구 AI가 그린수소와 배터리 미래 신소재 찾아낸다

그린수소 또는 배터리 분야 등 청정 에너지의 성능을 높이는데 가장 큰 영향을 미치는 소재 중 하나는 전극이다. 한국 연구진이 차세대 전극 및 촉매로 활용될 수 있는 신소재를 효율적으로 설계하는 인공지능 기술을 개발했다. 이 기술을 통해 친환경 에너지 사회를 촉진하는데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀의 주도로 한국에너지기술연구원 (원장 이창근), 한국지질자원연구원 (원장 이평구), KAIST 신소재공학과 공동 연구팀들과 함께, 인공지능(AI)과 계산화학을 결합해 그린수소 및 배터리에 활용될 수 있는 스피넬 산화물 신소재를 설계하고, 성능과 안정성을 예측할 수 있는 새로운 지표를 개발하는 데 성공했다고 21일 밝혔다. 스피넬 산화물(AB2O4)은 그린수소 또는 배터리 분야의 차세대 촉매 및 전극 물질로 활용되어 산소 환원 반응(ORR)과 산소 발생 반응(OER)의 속도를 향상시킬 수 있는 잠재력이 높은 물질이다. 하지만, 수천 개

2024-11-21