연구

〈 남 윤 기 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 남윤기 교수와 박지호 교수 연구팀이 빛과 열을 통해 신경세포의 활성을 억제할 수 있는 새로운 플랫폼을 개발했다.

이번 연구는 나노분야 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 9일자 온라인 판에 게재됐다.

신경세포는 활동 전위를 생성해 세포 사이의 정보를 교환하는 역할을 담당한다. 신경세포의 활성은 뇌기능을 이해할 수 있는 핵심 요소로 이를 조절하기 위해 전기 자극, 광유전학 등 다양한 방법의 기술이 연구됐다.

그러나 전기 자극은 신경세포의 활성 유도엔 효과적이나 그 반대인 활성 억제엔 기술적 한계를 갖는다. 광유전학은 빛으로 신경세포 활성을 조절할 수 있지만 유전자 조작이 까다롭고 다른 기술과의 결합이 어려웠다.

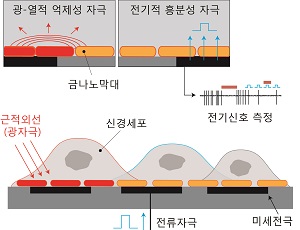

연구팀은 문제 해결을 위해 금 나노막대를 신경세포 칩에 결합하는 방법을 선택했다. 금 나노막대는 특정 파장대의 빛을 흡수해 열을 발생시키는 특성이 있어 광열 자극의 매개체로 사용 가능하다.

연구팀은 신경세포가 이 광열 자극에 노출될 경우 그 활성이 억제되는 현상을 발견했고 이를 응용한 전기 광학적 신경플랫폼을 제작했다.

근적외선을 선택적으로 흡수하는 금 나노막대를 합성한 후 생체 친화성을 갖는 중합체(polymer)로 코팅해 신경세포 칩 표면에 결합했다. 신경세포 칩 상의 금속 전극은 금 나노막대가 결합한 후에도 전기적 특성이 변하지 않아 신경세포 활성 측정에 적합하다.

금 나노막대가 결합한 칩에 신경세포를 배양하면 전기적으로 신경세포의 활성을 측정하는 동시에 광열 자극으로 신경세포의 활성을 억제함을 확인했다. 이 기술은 유전자 조작 없이도 빛으로 활성 조절이 가능해 기존의 광유전학 기술의 단점을 상쇄시켰다.

연구팀이 개발한 전기 광학적 신경플랫폼은 광유전학 기술의 대안이 될 것으로 기대된다. 또한 기존 신경플랫폼과 결합해 뇌기능 연구 및 뇌질환 치료에 다각적으로 활용 가능할 것으로 예상된다.

남 교수는 “나노입자와 신경세포를 결합해 새로운 자극 플랫폼을 제시했다”며 “기존의 전기적 신경 시스템을 활용하는 동시에 광열 자극으로 신경세포의 활성을 자유롭게 억제할 수 있다”고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 유상진 박사과정 학생이 1저자로 참여한 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업 도약연구의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 금나노막대와 미세전극칩을 결합한 광-전기 복합 자극칩 플랫폼 모식도

-

연구 챗MOF로 96.9% 금속 유기 골격체 물성 예측하다

우리 대학 연구진이 챗GPT를 활용해 큰 다공성, 높은 표면적, 그리고 뛰어난 조절 가능성으로 많은 화학 응용 분야에서 사용되는 금속 유기 골격체의 특성을 예측하고 새로운 재료를 자동으로 생성하는 챗봇 시스템(이하 챗MOF)을 개발했다. 챗MOF는 검색 및 예측 작업에서 각각 96.9% 및 95.7%의 높은 성공률을 보여 화제다. 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 인공지능(AI)의 급격한 발전에 주목하며, 대규모 언어 모델(이하 LLMs) 활용을 통해 금속 유기 골격체(Metal-Organic Frameworks, MOFs)의 특성을 예측하고 새로운 재료를 자동으로 생성하는 챗봇 시스템(ChatMOF)을 개발했다고 26일 발표했다. 최근 인공지능(AI)의 발전에는 큰 도약이 있었지만 재료 과학에서의 LLM의 잠재력을 완전히 실현하기에는 여전히 물질의 복잡성과 재료별 특화된 훈련 데이터의 부족이라는 한계점이 존재했다. 김지한 교수 연구팀이 개발한 챗MOF는 재료 분야에

2024-06-26 -

기부 이창섭 학부생, 신소재공학과에 1천80만 원 기부

우리 대학 신소재공학과에 재학 중인 이창섭 학부생이 지난달 30일 1천 80만 원의 발전기금을 소속 학과에 기부했다. "과대표와 학생회장을 역임하며 학과에 대한 애정으로 기부를 결심했다"는 이창섭 학생은 "재학생의 기부 소식이 교수님들이나 동문 선배님들께 알려져 더 많은 기부금 유치로 이어졌으면 좋겠다"라는 바람도 함께 전했다. 이창섭 학생의 기부금은 신소재공학과가 추진 중인 인공지능 기반의 소재연구소인 'MRL KAIST' 신축을 위해 사용될 예정이다. 유년기부터 부모님의 영향을 받아 10년 넘게 구호단체에 기부를 해왔다는 이창섭 학생은 우리 대학에 입학한 뒤 새내기 시절부터 학교를 위한 정기기부를 실천하고 있다. “제가 한 달에 내는 3만 원은 우리 대학 학생들의 평균적인 과외 시급인데, 한 달 중 한 시간 정도를 KAIST를 위해 투자하고 싶었다”라고 말했다. 또한, 개인적인 정기기부에서 그치지 않고 '학생들이 직접 기금을 모아 학생들의 삶에

2024-05-27 -

연구 고기능성 스마트 섬유 대량 생산 가능

스마트 섬유(smart textile)는 기존의 섬유에 디지털 정보 기술이 결합된 신개념 미래형 섬유를 뜻한다. 현재까지 개발된 기능성 나노섬유 제조 공정은 다양한 물질로 제조가 어렵다는 한계점이 존재하여 고성능 스마트 섬유를 구현하기 위해서는 나노물질의 우수한 전기적 특성과 기계적 유연성이 확보된 기능성 금속/세라믹 나노섬유의 개발이 필수적이었다. 우리 대학 기계공학과 박인규 교수가 고려대학교 세종캠퍼스 안준성 교수, 한국원자력연구원 정용록 박사, 한국기계연구원 정준호 박사와 공동연구를 통해 `스마트 섬유용 금속/세라믹 나노리본 얀* 제조 기술'을 개발했다고 8일 밝혔다. *얀(yarn): 천연 또는 합성 섬유를 길이의 방향으로 나란히 해 꼬임을 주어서 긴 형태로 만든 연속적인 가닥 구조를 갖는 실을 뜻하며, 뜨개질, 직조 등에 사용되는 실에서 흔히 찾아볼 수 있음 기존의 섬유에 전도성 나노 물질을 코팅해 스마트 섬유로 발전시켜 왔지만 스마트 섬유의 응용 분야 다양성

2024-05-08 -

연구 소금 결핍 시 장에서 섭취 욕구 조절하다

나트륨은 생물이 살아가는 데 필요한 중요한 미량영양소 중 하나로, 수분 균형과 혈압을 조절하며 근육 수축 및 신경세포의 작용전위 생성에 필수적이다. 한국 연구진은 소금 섭취 욕구가 짠맛에만 의존하는 것이 아니라, 체내 나트륨 수준에 따라 결정된다는 새로운 시각을 제시했고 미각 감지 기작과는 다르게 장 감지 기작은 소금 결핍에 의해 활성화된다는 놀라운 사실을 발견했다. 우리 대학 생명과학과 서성배 교수 연구팀이 나트륨이라는 미량영양소에 대한 우리 몸의 새로운 감지 기작과 그 욕구를 조절하는 새로운 메커니즘을 발견했다고 2일 밝혔다. 연구팀은 소금에 대한 미각 감지 기작을 넘어 장내 신경세포가 나트륨에 직접적으로 반응하고 이 반응이 동물의 소금에 대한 섭취 욕구를 조절하는 새로운 감지 기작으로 작용한다는 연구 결과를 밝혔다. 해당 연구에서는 초파리를 이용해 나트륨 결핍 상태에 따른 소금에 대한 선호도가 증가함을 확인했다. 더욱 흥미로운 점은 나트륨에 대한 선호도가 소금에

2024-05-02 -

연구 세계 최고 수준 리튬 금속배터리 용매 개발

휴대용 전자기기 및 전기차 등에 적용해 1회 충전에 많은 에너지를 저장하고 오래 사용할 수 있는 고 에너지밀도 이차전지 개발의 중요도가 커지고 있다. 한국 연구진이 리튬 이차전지의 에너지 밀도를 높이고 고전압 구동시 안정성을 높여줄 용매를 개발하여 화제다. 우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수팀이 UNIST 화학과 홍성유 교수팀, 서울대 화학생물공학부 이규태 교수팀, 고려대 화공생명공학과 곽상규 교수팀, 경상국립대 나노·신소재공학부 고분자공학전공 이태경 교수와 공동연구를 통해 4.4V의 높은 충전 전압에서 리튬 금속전지의 효율과 에너지를 유지하는 세계 최고 수준의 전해액 조성 기술을 개발했다고 19일 밝혔다. 공동연구팀은 기존에 보고되지 않은 용매를 새롭게 디자인하고 합성해 전해액 주 용매로 사용했으며 전극-전해액 계면을 안정화하는 첨가제 기술과의 조합을 통해 리튬 금속전지의 고전압 수명 성능 및 고속 충전 특성을 획기적으로 높이는 데 성공했다. 리튬 금

2024-03-19