연구

< (왼쪽부터) 생명과학과 한진희 교수, 정이레 박사 >

우리 대학 생명과학과 한진희 교수 연구팀이 무수히 많은 뉴런과 이들 사이의 시냅스 연결로 구성된 복잡한 신경 네트워크에서 기억을 인코딩하는 뉴런이 선택되는 근본 원리를 규명했다고 13일 밝혔다.

우리 대학 생명과학과 정이레 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 네이처 출판 그룹의 오픈 액세스(Open-access) 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 6월 24일 字로 게재됐다. (논문명: Synaptic plasticity-dependent competition rule influences memory formation)

과거의 경험은 기억이라는 형태로 뇌에 저장되고 나중에 불러오게 된다. 이러한 기억은 뇌 전체에 걸쳐 극히 적은 수의 뉴런들에 인코딩되고 저장된다고 알려져 있다. 하지만 이 뉴런들이 미리 정해져 있는 것인지, 아니면 어떤 원리에 의해 선택되는 것인지는 불확실하다. 이 질문을 해결하는 것은 신경과학의 미해결 난제 중 하나인 기억이 뇌에서 어떻게 형성되는지를 규명하는 것으로서 학문적으로 매우 중요할 뿐만 아니라, 치매를 치료할 수 있는 단서를 제공하기 때문에 막대한 사회, 경제적 파급 효과가 있다.

반세기 훨씬 이전에 캐나다의 신경심리학자 도널드 올딩 헤브(Donald O. Hebb)는 그의 유명한 저서인 ‘행동의 조직화(The Organization of Behavior)’ (1949) 에서 두 뉴런이 시간상으로 동시에 활성화되면 이 두 뉴런 사이의 시냅스 연결이 강화될 것이라는 시냅스 가소성(synaptic plasticity) 아이디어를 제시했고, 이후 실험을 통해 학습으로 특정 시냅스에서 실제로 장기 강화(long-term potentiation, 이하 LTP)가 일어난다는 것이 증명됐다.

이 발견 이후, LTP가 기억의 핵심 메커니즘으로 생각돼 왔다. 하지만, LTP가 기억을 인코딩하는 뉴런을 어떻게 결정하는지 지금까지 규명된 적이 없었다.

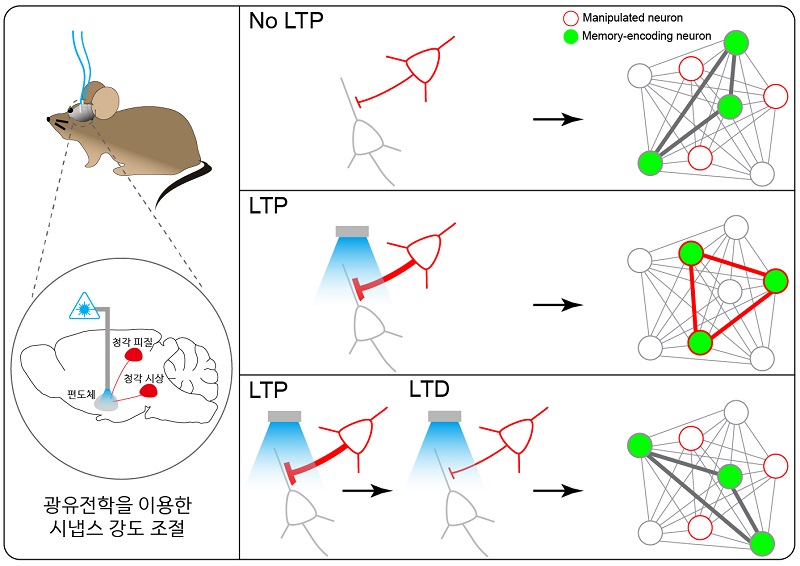

이번 연구에서는 이를 규명하기 위해 생쥐 뇌 편도체(amygdala) 부위에서 자연적인 학습 조건에서 LTP가 발생하지 않는 시냅스를 광유전학 기술을 이용해서 특정 패턴으로 자극함으로써 인위적으로 그 시냅스 연결을 강하게 만들거나 혹은 약하게 조작하고 이때 기억을 인코딩하는 뉴런이 달라지는지 연구팀은 조사했다.

먼저, 생쥐가 공포스러운 경험을 하기 전에 이 시냅스를 미리 자극해서 LTP가 일어나게 했을 때, 원래는 기억과 상관없었던 이 시냅스에 기억이 인코딩되고 LTP가 일어난 뉴런이 주변 다른 뉴런에 비해 매우 높은 확률로 선택적으로 기억 인코딩에 참여함을 발견했다.

하지만, 학습하고 난 바로 직후에 이 시냅스를 다시 광유전학 기술로 인위적으로 자극해서 이 시냅스 연결을 약하게 했을 때 더는 이 시냅스와 뉴런에 기억이 인코딩되지 않는 결과를 얻었다.

반대로, 정상적으로 생쥐가 공포스러운 경험을 하고 난 바로 직후에 LTP 자극을 통해 이 시냅스 연결을 인위적으로 강하게 했을 때 놀랍게도 LTP를 조작해준 이 시냅스에 공포 기억이 인코딩되고 주변 다른 뉴런들에 비해 LTP를 발생시킨 이 뉴런에 선택적으로 인코딩됨을 확인했다. 이러한 결과는 시냅스 강도를 인위적으로 조작했을 때 기억 자체는 변하지 않지만, 그 기억을 인코딩하는 뉴런이 변경됨을 증명한 것이다.

< 그림 1. 시냅스 강도 조절 메커니즘에 의한 기억 저장 뉴런 선택 >

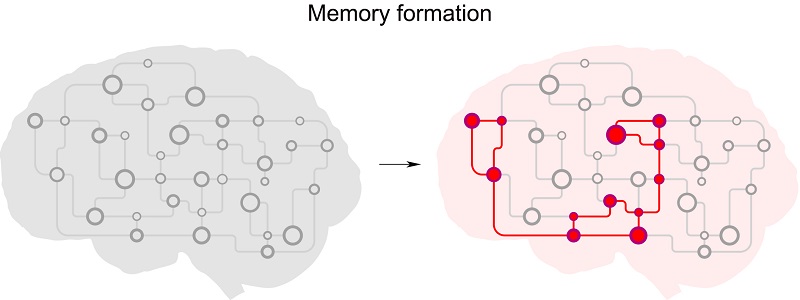

< 그림 2. 강하게 서로 연결된 뉴런 집합체 형성을 통한 기억형성 >

한진희 교수는 “LTP에 의해 뉴런들 사이에서 새로운 연결패턴이 만들어지고 이를 통해 경험과 연관된 특이적인 세포 집합체(cell assembly)가 뇌에서 새롭게 만들어진다”며 “이렇게 강하게 서로 연결된 뉴런들의 형성이 뇌에서 기억이 형성되는 원리임을 규명한 것”이라고 이번 연구 결과중요성을 설명했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구 사업 지원을 받아 수행되었으며 정이레 박사는 한국연구재단의 박사 후 국내 연수 사업의 지원을 받았다.

-

연구 음주로 인한 간염 유발 원리 최초 밝혔다

과도한 음주는 알코올성 간질환을 유발하며, 이 중 약 20%는 알코올 지방간염으로 진행되고 이는 간경변증과 간부전으로 이어질 수 있어 조기 진단과 치료가 매우 중요하다. 우리 연구진은 음주 시 활성산소(ROS)가 발생해 간세포 사멸과 염증 반응을 유발하는 새로운 분자 메커니즘을 규명했다. 아울러, 간세포가 신경계의 시냅스처럼 신호를 주고 받는 유사시냅스를 형성하고 염증을 유도하는 ‘새로운 신경학적 경로’를 세계 최초로 밝혀냈다. 우리 대학 의과학대학원 정원일 교수 연구팀이 서울대 보라매 병원 김원 교수 연구팀과의 공동 연구를 통해, 음주로 인한 간 손상 및 염증(알코올 지방간염, Alcohol-associated Steatohepatitis, ASH)의 발생 기전을 분자 수준에서 규명해 알코올 간질환의 진단과 치료에 단서를 제시했다고 17일 밝혔다. 정원일 교수 연구팀은 만성 음주 시 ‘소포성 글루탐산 수송체(VGLUT3)’의 발

2025-07-17 -

연구 뇌는 포도당을 구별한다..비만·당뇨 치료의 단서 찾아

‘우리의 뇌는 어떻게 장내에서 흡수된 다양한 영양소 중 포도당을 구별해낼까?’ 우리 대학 연구진은 이 질문에서 출발해, 뇌가 단순히 총열량(칼로리)을 감지하는 수준을 넘어 특정 영양소, 특히 포도당을 선택적으로 인식할 수 있다는 사실을 입증했다. 이번 연구는 향후 식욕 조절 및 대사성 질환 치료 전략에 새로운 패러다임을 제시할 수 있을 것으로 기대된다. 우리 대학 생명과학과 서성배 교수 연구팀이 바이오및뇌공학과 박영균 교수팀, 생명과학과 이승희 교수팀, 뉴욕 알버트 아인슈타인 의과대학과의 협력을 통해, 배고픔 상태에서 포도당이 결핍된 동물이 장내의 포도당을 선택적으로 인식하고 선호하도록 유도하는 장-뇌 회로의 존재를 규명했다고 9일 밝혔다. 생물은 당, 단백질, 지방 등 다양한 영양소로부터 에너지를 얻는다. 기존 연구들은 장내 총열량 정보가 시상하부의 배고픔 뉴런(hunger neurons)을 억제함으로써 식욕을 조절한다는 사실을 밝혀왔으나, 특정 포도

2025-07-09 -

연구 심리적 공포기억 조절 뇌 회로 최초 규명-트라우마 치료 새 전기

자연재해, 사고, 폭력 등 위협적인 상황은 뇌에 공포 기억을 남긴다. 하지만, 과도하거나 왜곡된 공포 기억 형성은 PTSD, 불안장애, 우울증 등 심각한 정신질환으로 이어질 수 있다. 그렇다면 신체적 고통을 직접 경험했을때의 공포와, 심리적 불안으로 겪은 고통의 기억은 뇌에서 어떻게 구분되며 조절될까? KAIST 연구진은 신체적 고통 없이 심리적 불안과 공포에 의한 공포 기억 형성에 특화된 뇌 회로를 세계 최초로 규명했으며, 이 회로를 타켓으로 한 맞춤형 트라우마 치료법 개발 가능성을 열었다. 우리 대학 생명과학과 한진희 교수 연구팀은 생쥐 모델을 이용한 실험을 통해, 감각적 고통 없이 심리적 위협만으로 유도되는 공포 기억의 형성을 조절하는 핵심 뇌 회로인 pIC-PBN회로*를 규명했다. *pIC–PBN 회로: 후측 대뇌섬엽(pIC, posterior insular cortex)에서 외측 팔곁핵(PBN, parabrachial nucleus)으로 이어지는 하향

2025-05-15 -

연구 뇌처럼 생각·반응하는 반도체 나왔다

뉴랜지스터(Neuransistor)는 ‘뉴런(Neuron) + 트랜지스터(Transistor)’의 합성어로 뇌의 뉴런 특성을 구현하는 트랜지스터라는 의미로 만들어진 새로운 용어이다. 이는 뇌 속 신경세포(뉴런)의 흥분과 억제 반응을 모방하여 시간에 따라 달라지는 정보를 스스로 처리하고 학습할 수 있는 차세대 인공지능 하드웨어의 핵심 반도체 소자다. KAIST 연구진이 뉴랜지스터의 개념을 제시하고 최초로 뉴랜지스터를 개발하는데 성공했다. 우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 시간에 따라 변화하는 정보를 효과적으로 처리할 수 있는 액체 상태 기계(Liquid State Machine, 이하 LSM)*의 하드웨어 구현을 가능케 하는 뉴랜지스터 소자 개발에 성공했다. * 액체상태 기계(LSM): 생물학적 신경망의 동적 특성을 모사해, 시간에 따라 변화하는 입력 데이터를 처리하는 스파이킹 뉴럴 네트워크 모델 현재의 컴퓨터는 동영상과 같이 시간 흐름에 따

2025-04-16 -

연구 뇌 신경활동의 시간적 스케일 규명

두뇌가 수행해야 하는 여러 가지 기능 중에는 감각 정보 처리와 같이 순간적인 것에서부터 기억과 같이 상대적으로 긴 시간 동안 그 내용이 보존되어야 하는 것도 있다. 한미 공동 연구진은 이런 뇌 신경 활동이 이루어지는 다양한 시간적 스케일에 대한 보편적 패턴을 파악하여 뇌의 다양한 기능을 가능하게 하는 신경망 회로 구조를 이해하는 길을 열었다. 우리 대학 뇌인지과학과 백세범 교수와 생명과학과 정민환 교수, 존스홉킨스대학교 이대열 교수 연구팀이 다양한 포유류 종의 뇌에서 공통적으로 나타나는 영역별 신경 활동의 시간적 스케일 패턴을 확인함으로써 뇌가 정보를 표상하는 원리를 이해하는 데에 한 걸음 더 나아갔다고 24일 밝혔다. 인간의 뇌에서 가장 두드러지는 영역인 대뇌피질은 시각피질과 같이 감각 정보를 담당하는 영역부터 전전두엽 피질과 같이 고등 인지를 담당하는 영역까지 순차적인 위계 구조로 되어있다. 연구팀은 신경 활동의 시간적 스케일이 위계가 낮은 영역에서부터 위계가 높은

2024-12-24