연구

< (왼쪽부터) 바이오및뇌공학과 박성준 교수, MIT 육현우 박사(우리 대학 학부 졸업생) >

우리 대학 바이오및뇌공학과 박성준 교수 연구팀이 메사추세츠 공과대학(MIT) 폴리나 아니키바(Polina Anikeeva) 교수, 쏸허 자오(Xuanhe Zhao) 교수, 육현우 박사 공동 연구팀과 함께 *하이드로젤 기반의 유연성 뇌-기계 인터페이스를 개발하는 데 성공했다고 21일 밝혔다.

☞ 하이드로젤: 물과 젤리가 합쳐진 합성어이며 주로 필러, 보톡스, 화장품에 쓰이는 반고체 상태의 물질이다. 인공적인 인체 조직을 만드는 원료로 적합해 의학적으로도 널리 쓰인다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 2021년 6월 8일 字로 출판됐다. (논문명: Adaptive and multifunctional hydrogel hybrid probes for long-term sensing and modulation of neural activity)

뇌 구조를 연구하거나 뇌 신경 질환의 메커니즘을 파악, 치료하기 위해서는, 실시간으로 뇌를 자극하고 신호를 측정할 수 있는 인터페이스의 개발이 필수적이다. 그러나 기존의 신경 인터페이스는 기계적, 화학적 특성이 뇌 조직과 너무 달라서 일어나는 이물 반응(foreign body response) 때문에, 주변에 절연세포층이 형성돼 그 수명이 매우 짧아진다는 문제점을 가지고 있었다.

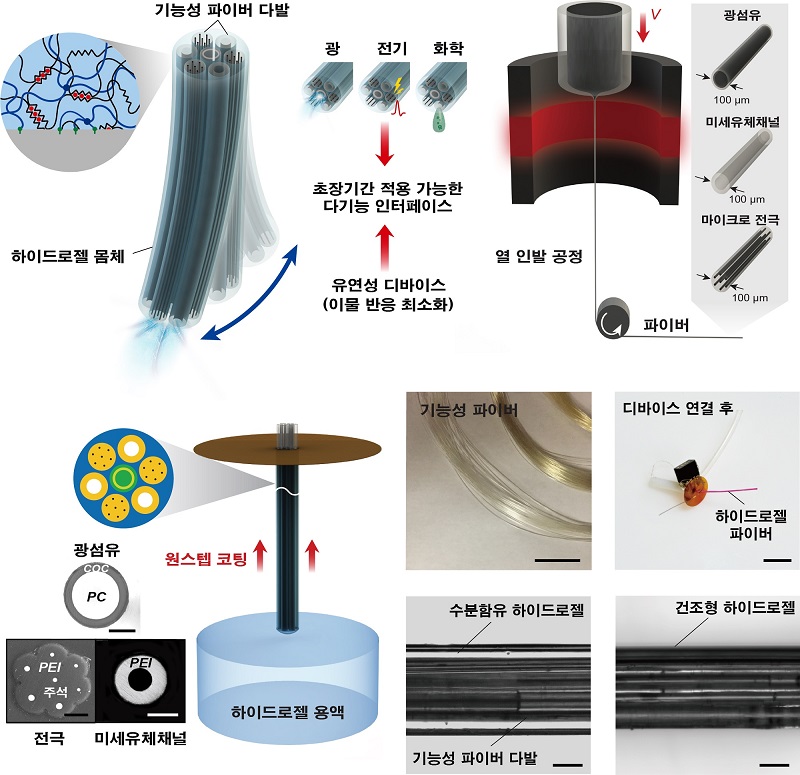

연구팀은 해당 문제의 해결을 위해, 직접 제작한 다기능성 파이버 다발을 하이드로젤 몸체에 넣는 방법을 이용해 `뇌 모사형 신경 인터페이스'를 제작했다. 해당 장치는 빛으로 특정 신경세포종만을 자극할 수 있는 광유전학 기술을 적용하기 위한 광섬유뿐만 아니라, 뇌에서 신호를 읽을 수 있는 전극 다발, 약물을 뇌 속으로 전달할 수 있는 미세 유체 채널을 모두 보유하고 있다.

해당 인터페이스는 하이드로젤 몸체를 건조시킨 상태에서는 단단한 성질이 고분자와 유사해 몸체에 삽입하기가 쉽다. 하지만 몸에 들어가면 체내의 수분을 빠르게 흡수해. 부드럽고 수분이 풍부한 주변 조직과 유사한 상태가 되므로 이물 반응을 최소화할 수 있다.

연구팀은 이러한 특성을 가진 장치를 동물 모델에 직접 적용해, 기존의 기록을 훨씬 뛰어넘는 삽입 후 6개월까지도 뇌 신호를 측정할 수 있음을 보였다. 또한 자유롭게 움직이는 쥐를 대상으로 초장기간 광유전학 실험, 행동 실험 등이 가능하며, 이물 반응에 의한 아교세포 및 면역세포의 발현이 기존 장치보다 현저히 줄어듦을 증명했다.

< 그림 1. 하이드로젤 기반 하이브리드 뇌-기계 인터페이스 개요 및 제작과정 >

박성준 교수는 "이번 연구는 최초로 하이드로젤을 다기능 신경 인터페이스의 구성물질로 사용해 그 수명을 대폭 상승시켰다는 데에 의의가 있으며, 해당 연구를 통해 향후 알츠하이머병, 파킨슨병 등 초장기간 관찰이 필요한 뇌 신경 질환 연구가 더욱 발전할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 신진연구사업, 범부처의료기기개발 사업, 나노소재원천기술개발사업, 차세대 지능형 반도체 개발사업, KK-JRC 스마트 프로젝트, 카이스트 글로벌 이니셔티브 프로그램, 포스트 인공지능(Post-AI) 프로젝트 사업의 지원을 받아 수행됐다.

-

연구 화학적, 전기적 양방향 소통이 가능한 파이버형 뇌-컴퓨터 인터페이스 개발

뇌 속 뉴런은 화학적, 전기적 신호가 동시에 작동하면서 정교한 시스템을 만들어내지만 현재까지는 이러한 신호를 동시에 주고받으면서 신경의 작동 원리를 확인할 수 있는 장치가 존재하지 않았다. 한국 연구진이 화학적 신호와 전기적 신호를 양 방향적으로 주고받으며 세부적인 신호 전달 체계를 탐사할 수 있는 다기능 신경 인터페이스를 개발하여 앞으로 신경 체계 연구, 질환 연구 및 치료에 획기적인 발전을 가져올 것으로 기대한다. 우리 대학 바이오및뇌공학과 박성준 교수 연구팀이, 초소형 와이어 병합 열 인발공정(Microwire Co-drawing Thermal Drawing Process, MC-TDP)*을 통해 카본, 폴리머, 금속의 다양한 재료를 통합하여 4가지 기능성을 가진 다기능 섬유형 신경 인터페이스를 개발했다고 13일 밝혔다. ☞ 열 인발공정 : 열을 가해 큰 구조체의 복잡한 구조체를 빠른 속도로 당겨 같은 모양 및 기능을 갖춘 섬유를 뽑아내는 일 또는 가공 뇌신경 시스

2024-05-13 -

연구 초장기간 작동 뇌-기계 인터페이스 개발

수술이 불가피한 삽입형 신경 인터페이스의 경우, 한 번의 수술로도 최대한 많은 정보를 얻을 수 있고 장기간 사용가능한 디바이스의 개발이 필요하다. 한국 연구진이 1년 이상 사용가능한 다기능성 신경 인터페이스를 개발하여 향후 뇌 지도, 질환 연구 및 치료에 획기적인 발전을 가져올 것으로 기대한다. 우리 대학 바이오및뇌공학과 박성준 교수 연구팀과 한양대학교(총장 이기정) 바이오메디컬공학과 최창순 교수 연구팀이, 열 인발공정(Thermal Drawing Process, TDP)*과 탄소나노튜브 시트를 병합해 장기간 사용 가능한 다기능성 섬유형 신경 인터페이스를 개발했다고 24일 밝혔다. ☞ 열 인발공정 : 열을 가해 큰 구조체의 복잡한 구조체를 빠른 속도로 당겨 같은 모양 및 기능을 갖춘 섬유를 뽑아내는 일 또는 가공. 뇌신경 시스템 탐구를 위한 삽입형 인터페이스는 생체 시스템의 면역 반응을 줄이기 위해 생체 친화적이며 부드러운 물질을 사용하면서도, 다양한 기능을 병합하는 방

2024-04-24 -

연구 땀에도 강한 웨어러블 로봇 제어 센서 선보이다

노인, 뇌졸중 환자, 외상 환자들의 다양한 재활치료에 활용되는 웨어러블 로봇이 착용자의 땀, 각질 등에도 끄떡없이 장기간 안정적으로 제어 가능하도록 도와주는 근전도 센서 기술이 개발되어 화제다. 우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수와 기계공학과 김정 교수 연구팀이 공동 연구를 통해 피부 상태에 영향을 받지 않는 고품질의 전기 생리 신호 측정이 가능한 신축·접착성 마이크로니들 센서를 개발하는 데 성공했다고 23일 밝혔다. 다양한 재활치료에 활용되는 웨어러블 로봇이 사람의 움직임 의도를 인식하기 위해서는 몸에서 발생하는 근전도를 정확하게 측정하는 웨어러블 전기 생리 센서가 필요하다. 하지만 기존의 센서들은 시간에 따라 신호의 품질이 떨어지거나, 피부의 털, 각질, 땀 등의 영향을 많이 받고, 나아가 피부보다 단단한 물성으로 움직임 시 피부 변형을 따라갈 수 없어 노이즈(신호 잡음)를 발생시킬 수 있다. 이러한 단점들은 장시간의 신뢰성 높은 웨어러블 로봇 제어를

2024-01-23 -

연구 스파이더맨 슈트처럼 내 몸에 착 맞춰지는 옷감형 웨어러블 햅틱 개발

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 형상기억합금 와이어를 오그제틱(auxetic) 메타구조로 매듭지어 형상 적응이 가능한 옷감 형태의 착용형 '햅틱(haptic) 인터페이스'를 개발했다고 28일 밝혔다. 착용형 햅틱 인터페이스 기술은 시·청각 기반의 플랫폼의 한계를 벗어나, 피부 표면으로 전해지는 직관적인 촉감으로 메타버스 속 상호작용 몰입도를 높이는 역할을 한다. 하지만 일반적인 햅틱 인터페이스는 피부에 부착하거나 별도의 고정 장치를 착용하는 착용(부착)형으로, 이러한 햅틱 인터페이스는 장시간 사용 시 피부 발진의 위험과 고정 방식은 일상 움직임에서 불편함을 초래할 수 있다. 또 수십 개의 촉각 전달 소자를 장착해 촉감을 모방하는 기존의 제작 방식 역시 장치의 무게·부피 증가로 이어지는 한계를 보이고 있다. 우선 연구팀은 가볍고 편하게 착용할 수 있는 햅틱 인터페이스 개발을 위해 형상기억합금 와이어를 핵심 소재로 선택했다. 형상기

2023-11-30 -

연구 상상만으로 원하는 방향으로 사용가능한 로봇 팔 뇌-기계 인터페이스 개발

우리 대학 뇌인지과학과 정재승 교수 연구팀이 인간의 뇌 신호를 해독해 장기간의 훈련 없이 생각만으로 로봇 팔을 원하는 방향으로 제어하는 뇌-기계 인터페이스 시스템을 개발했다고 24일 밝혔다. 서울의대 신경외과 정천기 교수 연구팀과 공동연구로 진행된 이번 연구에서 정 교수 연구팀은 뇌전증 환자를 대상으로 팔을 뻗는 동작을 상상할 때 관측되는 대뇌 피질 신호를 분석해 환자가 의도한 팔 움직임을 예측하는 팔 동작 방향 상상 뇌 신호 디코딩 기술을 개발했다. 이러한 디코딩 기술은 실제 움직임이나 복잡한 운동 상상이 필요하지 않기 때문에 운동장애를 겪는 환자가 장기간 훈련 없이도 자연스럽고 쉽게 로봇 팔을 제어할 수 있어 앞으로 다양한 의료기기에 폭넓게 적용되리라 기대된다. 바이오및뇌공학과 장상진 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 뇌공학 분야의 세계적인 국제 학술지 `저널 오브 뉴럴 엔지니어링 (Journal of Neural Engineering)' 9월 19권 5호에

2022-10-24