연구

< 연구진 모습(앞줄 왼쪽 한상우 교수, 앞줄 오른쪽 백무현 교수) >

우리 대학 화학과 백무현 교수(기초과학연구원(IBS) 분자활성 촉매반응 부연구단장) 연구팀은 한상우 우리 대학 화학과 교수(나노텍토닉스 창의연구단장)팀과의 공동연구를 통해 전압을 가하는 것만으로 분자의 반응성을 조절할 수 있는 ‘만능 작용기’를 개발했다.

연구진은 분자의 전기적 성질을 결정하는 원자단인 작용기*를 전극이 대신할 수 있음을 증명하고, 전극을 활용해 다양한 화학반응을 제어하는데 성공했다. 여러 작용기의 역할을 대신할 수 있는 하나의 만능 작용기를 개발한 것이다.

* 유기화합물의 전기적 성질을 결정짓는 원자단. 에탄올(C2H5OH)의 하이드록시기(-OH), 아세톤(CH3-CO-CH3)의 카보닐기(-CO-) 등이 작용기에 해당한다.

과학기술정보통신부(장관 최기영)는 이번 성과가 10월 9일 03시(한국시간) 세계 최고 권위의 학술지 사이언스(Science, IF 41.845)에 게재되었다고 밝혔다.

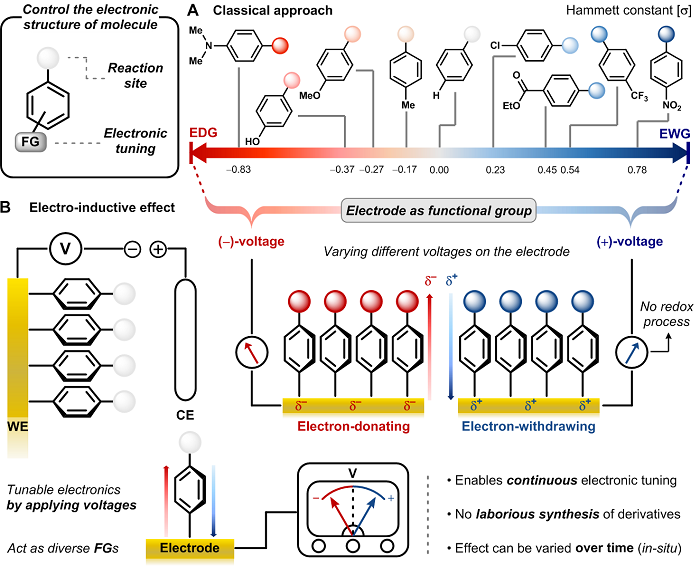

작용기는 전자를 끌어당기거나/밀어내는 효과를 통해 분자의 전기적 특성을 조절한다. 전자밀도 분포를 조절하여 분자의 반응성을 결정하는 것으로, 이는 화학반응의 평형과 속도에 영향을 미친다.

1937년 미국의 화학자(루이스 하메트)가 작용기의 종류에 따른 분자의 전기적 성질 변화를 정량화한 공식을 만든 뒤, 80여 년 동안 화학반응을 이해하는데 이 공식이 활용되었다.

하지만 기존 밝혀진 작용기는 하나의 작용기가 정해진 특정 전기적 효과만을 줄 수 있어 분자의 전기적 성질을 세밀하게 조절하기 어려웠다. 또한, 복잡한 분자는 여러 단계를 거쳐 합성되는데, 각 반응마다 최적 효과를 줄 수 있는 작용기를 활용하는 것은 현실적으로 불가능했다.

연구진은 여러 종류의 작용기 대신, 하나의 작용기만으로 분자의 반응성을 자유자재로 조절할 수 있는 새로운 방법을 제시했다.

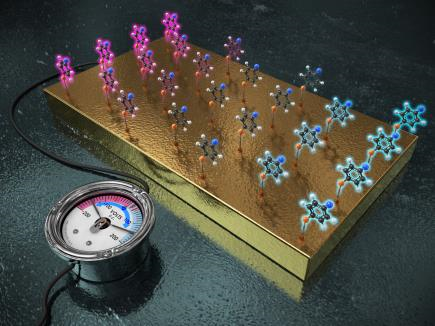

연구진이 제작한 작용기는 금 전극에 분자를 부착한 형태다. 전극에 전압을 가하면 분자 내 전자밀도 분포에 미세한 차이가 발생하고, 이로 인하여 분자의 전기적 성질에 변화가 생긴다.

전압을 바꿔가며 분자의 전기적 성질 변화를 관찰한 결과, 분자는 전극에 음(–) 전압이 걸렸을 때 전자가 풍부해지고, 양(+) 전압이 걸렸을 때 전자가 부족해지는 것을 확인했다.

이후 대표적인 유기화학 반응*에 적용해본 결과, 전극에 전압을 걸어주는 것만으로도 여러 작용기의 효과를 낼 수 있어 기존 작용기의 효과적인 대체재로 사용될 수 있음을 확인했다.

* 에스터 가수분해, 스즈키-미야우라 교차 짝지음, 아미드화 등

< 그림 1. 만능 작용기의 모식도 >

< 그림 2. 기존 작용기의 역할과 만능 작용기의 구동 원리 >

이번 연구는 80여 년간 널리 사용돼 온 전통적인 화학적 실험법을 대체할 수 있는 새로운 아이디어를 제시했다는 학술적 의미가 있다.

하나의 작용기는 하나의 전기적 효과만 줄 수 있다는 고정관념에서 벗어나, 이번 연구에서 제시한 만능 작용기는 화학반응이 진행되고 있는 도중에도 분자의 반응성을 바꿀 수 있다는 장점이 있다.

백무현 부연구단장은 “다양한 화학반응을 간단하게 조절할 수 있는 독창적인 아이디어를 제시한 것으로 학계의 다양한 후속연구를 견인할 수 있을 것”이라며 “산업 규모에서도 적용할 수 있는 ‘만능 작용기’ 개발을 위한 후속연구를 진행할 계획”이라고 말했다.

-

연구 ‘슝’ 스스로 움직이는 생명체 세포로봇 개발

현재 전 세계적으로 마이크로 및 나노급의 작은 입자 기반의 비생명체 자가 추진 로봇 기술은 활발하게 연구되고 있는 반면에, 세포와 같은 생명체 구성 요소를 직접 활용한 세포로봇 연구는 아직 초기 단계에 머물러 있다. 우리 연구진이 세포 기반 시스템의 자율적으로 이동하는 세포로봇을 개발하는데 성공했다. 향후 정밀 약물 전달이나 차세대 세포 기반 치료법의 원천기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 우리 대학 화학과 최인성 교수 연구팀이 외부 동력 장치나 복잡한 기계 구조 없이, 생체 부산물인 ‘요소(urea)’*를 연료로 사용하는 자가 추진 세포로봇을 개발했다고 30일 밝혔다. *요소(urea): 사람을 포함한 대부분의 동물 체내에서 단백질을 분해하면서 생기는 노폐물로 생명체 안에서는 단백질 대사 과정에서 암모니아를 독성이 낮은 형태로 전환하여 배출하는 중요한 역할을 함 연구팀이 구현한 세포로봇은 방향성을 갖고 스스로 이동할 수 있으며, 원하는 물질

2025-06-30 -

연구 가벼운 숨결·압력·소리까지 감지, 맞춤형 촉각 센서 개발

로봇이 물체를 잡을 때나, 의료기기가 몸의 맥박을 감지할 때 촉각 센서는 손끝처럼 ‘눌림’을 느끼는 기술이다. 기존 센서들은 반응이 느리거나 여러 번 쓰면 정확도가 떨어지는 단점이 있었는데, 한국 연구진이 가벼운 숨결, 압력, 소리까지 정확하고 빠르게 감지할 수 있어, 일상적인 움직임부터 의료용 진단까지 폭넓게 사용할 수 있는 센서를 개발하는데 성공했다. 우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 국가과학기술연구회(NST, 이사장 김영식) 산하 한국전자통신연구원(ETRI, 원장 방승찬)과의 공동연구를 통해 기존 촉각 센서 기술의 구조적 한계를 극복한 혁신적 기술을 개발했다고 23일 밝혔다. 이번 공동연구의 핵심은 ‘열성형 기반 3차원 전자 구조(Thermoformed 3D Electronics, T3DE)’를 적용해 유연성과 정밀성, 반복 내구성을 동시에 확보한 맞춤형 촉각 센서를 구현한 것이다. 특히, 소프트 엘라스토머(고

2025-06-23 -

연구 이제 고해상도 분광기가 스마트폰에 쏙 들어간다

색은 빛의 파장이 인간의 눈에 인식되는 방식으로, 단순한 미적 요소를 넘어 물질의 성분이나 상태 같은 중요한 과학적 정보를 담고 있다. 분광기는 빛을 파장별로 분해해 물성을 분석하는 광학 장비로, 재료 분석, 화학 성분 검출, 생명과학 연구 등 다양한 과학 및 산업 분야에서 폭넓게 사용되고 있다. 기존의 고분해능 분광기는 크고 복잡해 일상 전반에 사용이 어려웠으나, 우리 연구진이 개발한 초소형 고해상도 분광기 덕분에 앞으로는 스마트폰이나 웨어러블 기기 속에서도 빛의 색 정보를 활용할 수 있을 전망이다. 우리 대학 바이오및뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 이중층 무질서 메타표면*을 이용한 복원 기반 분광기 기술을 개발하는 데 성공했다고 13일 밝혔다. *이중충 메타표면: 두 겹의 무질서한 나노 구조층을 통해 빛을 복잡하게 산란시켜, 파장별로 고유하고 예측 가능한 스페클 패턴을 만들어내는 혁신적 광학 소자 기존의 고분해능 분광기는 수십 센티미터 수준으로 폼 팩터가 크고, 정확도를

2025-06-13 -

연구 백금 없이도 되는 고성능 수전해 성공..수소경제 성큼

수소는 탄소를 배출하지 않는 청정 에너지원으로 주목받고 있다. 이 가운데 물을 전기로 분해하는 수전해(water electrolysis) 기술은 친환경 수소 생산 방식으로 주목받으며, 특히 양이온 교환막 수전해(PEMWE)는 고순도 수소를 고압으로 생산할 수 있어 차세대 수소 생산 기술로 평가받는다. 그러나 기존 PEMWE 기술은 고가의 귀금속 촉매와 코팅재에 대한 의존도가 높아, 상용화에 한계를 안고 있었다. 우리 연구진이 이러한 기술적·경제적 병목을 해결할 새로운 해법을 제시했다. 우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수 연구팀이 한국에너지기술연구원(원장 이창근) 두기수 박사와의 공동연구를 통해, 고가의 백금(Pt) 코팅 없이도 고성능을 구현할 수 있는 차세대 수전해 기술을 개발했다고 11일 밝혔다. 연구팀은 수전해 전극에서 고활성 촉매로 주목받는 ‘이리듐 산화물(IrOx)’이 제 성능을 발휘하지 못하는 주된 원인에 집중하였다. 그 이유는

2025-06-11 -

연구 해킹 피해도 젠더따라 다르다..SNS분석으로 디지털 격차 경고

수백만 개의 계정이 해킹되어 사이버 범죄를 조장하고 있음에도 불구하고, 기존 해킹 관련 연구는 기술적 측면에만 집중돼 있었다. 이에 우리 연구진은 SNS 빅데이터에 인공지능 분석법을 적용해 해킹 피해에 대한 남녀 간 행동 패턴 차이를 규명했으며, 이를 바탕으로 해킹 피해 완화 정책과 맞춤형 보안 대응 역량 강화 프로그램의 개발이 시급하다는 점을 제시했다. 우리 대학 과학기술정책대학원 최문정 교수 연구팀이 젠더에 따라 디지털 해킹 피해 경험 및 대응 방식이 다르다는 사실을 규명했다고 8일 밝혔다. 이번 연구는 ‘디지털 격차’중에서도 ‘제3레벨 디지털 격차(The Third-Level Digital Divide)’의 관점에서, 젠더에 따른 해킹 피해 경험의 차이를 분석했다. ‘제3레벨 디지털 격차’는 유사한 디지털 접근성과 사용 능력을 갖춘 사용자들 사이에서 나타나는 디지털 활용 결과의 사회적 불균형을 의미한다.

2025-06-09