연구

< (왼쪽부터) 우리 대학 정연식 교수, KIST 김진영 박사, 우리 대학 김예지 석사(현 MIT 박사과정) >

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수 · 한국과학기술연구원 김진영 박사 공동 연구팀이 차세대 에너지원인 수소생산에 사용되고 있는 기존의 촉매 대비 20배 이상 효율을 더 높인 신개념 3차원 나노촉매 소재 기술개발에 성공했다고 8일 밝혔다.

수소 경제는 화석연료 중심의 현재 에너지 공급 체계에서 벗어나 수소를 주 에너지원으로 사용하는 미래형 산업 구조다. 수소는 친환경적이면서 높은 효율을 가지고 있다는 점에서 매력적인 에너지로 꼽히는데 우리 정부도 수소 경제 육성과 활성화를 위해 잰걸음을 내고 있다. 수소 경제 현실화를 위해서는 수소를 저렴하게 생산하는 문제가 핵심 과제 중 하나다. 이중에서도 '고분자 전해질막 수전해(polymer electrolyte membrane water electrolysis, PEMWE)' 기술은 태양전지 또는 잉여 전기에너지를 이용해 물을 전기분해함으로써 친환경적으로 순도가 높은 수소를 생산하는 차세대 유망 기술이다.

KAIST-KIST 공동연구팀은 전기분해 장치의 양극에 사용되는 고가의 이리듐(Ir) 촉매 사용량을 획기적으로 감축할 수 있는 새로운 개념의 3차원 촉매소재 기술을 개발하는 데 성공했다.

이리듐 촉매는 금 수준으로 매우 고가이므로 고분자 전해질막 수전해 장치 상용화를 위해서는 사용량 감축은 물론 효율을 대폭 개선할 필요가 있다.

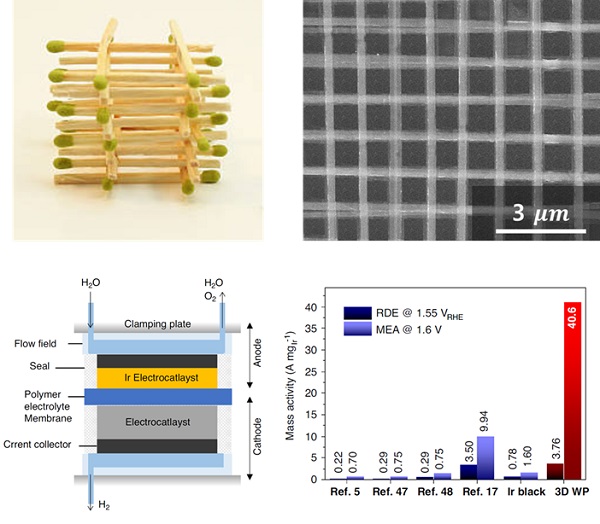

연구팀은 3차원 프린팅과 유사한 원리인 초미세 전사프린팅 적층 기술을 활용해 '성냥개비 탑(Woodpile)' 형상의 3차원 이리듐 촉매 구조를 인쇄 방식으로 제작하는 기술을 개발했다. 무작위적 형상과 배열을 가지는 기존 상용 이리듐 나노입자 촉매와 달리 3차원 촉매는 규칙적 구조를 지니고 있기 때문에 촉매 표면에서 생성된 가스 버블(bubble)이 효율적으로 잘 빠져나오는 특징을 갖는다. 공동 연구팀 관계자는 결과적으로 3차원 촉매의 경우 높은 활성도를 유지한다고 설명했다.

성냥개비 탑 형상의 3차원 촉매를 사용하게 되면 훨씬 더 적은 양의 이리듐을 사용하고도 전기분해 장치의 성능을 더 높게 구현할 수 있는데, 이리듐 질량 당 촉매 효율로 환산하면 20배 이상의 높은 효율을 보일 정도의 획기적인 기술로 전문가들은 평가하고 있다.

우리 대학 신소재공학과 석사과정 졸업생이면서 미국 MIT 박사과정에 재학 중인 김예지 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 '네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 10월 1일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Highly efficient oxygen evolution reaction via facile bubble transport realized by three-dimensionally stack-printed catalysts)

< 그림 1. 성냥개비 탑 형상의 3차원 수소 촉매 및 성능 >

KIST 김진영 박사는 "이번 연구결과를 활용할 경우 귀금속 촉매 비용을 절감하면서도 동시에 성능을 획기적으로 증대시킬 수 있기 때문에 상업적 경쟁력 확보가 가능한 친환경 수소생산이 가능하다"고 전망했다.

우리 대학 정연식 교수는 특히 "연구팀이 개발한 3차원 적층 프린팅 방식의 촉매 생산기술은 복잡한 화학적 합성에 주로 의존하던 기존 기술의 패러다임을 뒤집은 것이며, 향후 이산화탄소 전환, 배기가스 감축 등 다양한 분야에 상업적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다"라고 강조했다.

이번 연구에는 우리 대학 기계공학과 김형수 교수, KIST 박현서 박사, 연세대 안현서 교수 등이 공동 연구진으로 참여했으며, Saudi Aramco-KAIST CO2 Management Center를 비롯, 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 글로벌프런티어 사업 및 수소에너지혁신기술개발사업, KIST 주요사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

-

연구 6만 편 논문 대신할 ‘한번의 실험’으로 약물 저해효과 정확 예측

기존 신약 개발에서는 수많은 농도 조건에서 반복 실험을 거쳐 약물 간 상호작용을 분석하고, 저해상수를 추정하는 방식이 사용돼 왔다. 이 방법은 지금까지 6만 편 이상의 논문에 활용될 만큼 널리 쓰였다. 그런데 최근, 학부생이 제 1저자로 참여한 국내 연구진이 단 하나의 저해제 농도만으로 저해상수를 정확히 추정할 수 있는 획기적인 분석법을 제안해 주목을 받고 있다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀(IBS 의생명 수학 그룹 CI)이 충남대(총장 김정겸) 약대 김상겸 교수팀과 기초과학연구원(원장 노도영, IBS) 의생명수학그룹과 공동연구를 통해, 단 하나의 실험으로 약물 저해 효과*를 예측할 수 있다고 26일 밝혔다. *약물 저해 효과: 한 약물이 특정 효소의 작용을 억제함으로써 다른 약물의 대사(분해 및 처리 과정) 또는 생리학적 효과에 영향을 주는 현상 공동 연구팀은 수학적 모델링과 오차 지형 분석을 통해 정확도 향상에 기여하지 않는 저해제 농도를 제거하고, 단

2025-06-16 -

연구 백금 없이도 되는 고성능 수전해 성공..수소경제 성큼

수소는 탄소를 배출하지 않는 청정 에너지원으로 주목받고 있다. 이 가운데 물을 전기로 분해하는 수전해(water electrolysis) 기술은 친환경 수소 생산 방식으로 주목받으며, 특히 양이온 교환막 수전해(PEMWE)는 고순도 수소를 고압으로 생산할 수 있어 차세대 수소 생산 기술로 평가받는다. 그러나 기존 PEMWE 기술은 고가의 귀금속 촉매와 코팅재에 대한 의존도가 높아, 상용화에 한계를 안고 있었다. 우리 연구진이 이러한 기술적·경제적 병목을 해결할 새로운 해법을 제시했다. 우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수 연구팀이 한국에너지기술연구원(원장 이창근) 두기수 박사와의 공동연구를 통해, 고가의 백금(Pt) 코팅 없이도 고성능을 구현할 수 있는 차세대 수전해 기술을 개발했다고 11일 밝혔다. 연구팀은 수전해 전극에서 고활성 촉매로 주목받는 ‘이리듐 산화물(IrOx)’이 제 성능을 발휘하지 못하는 주된 원인에 집중하였다. 그 이유는

2025-06-11 -

연구 암 조직 ‘3D·가상염색’ 혁신기술로 절개 없이 관찰 가능

기존에 암 조직을 얇게 절단하여 염색한 뒤 관찰하던 전통 방식에서 벗어나, 우리 대학과 국제공동연구진이 첨단 광학 기술을 활용해 절개없이 암 조직의 3차원 구조를 인공지능 기반 딥러닝 알고리즘을 접목시켜 실제처럼 가상 염색 영상으로 구현하는 기술을 성공하여 향후 차세대 비침습 병리 진단의 혁신을 기대할 수 있게 됐다. 물리학과 박용근 교수 연구팀이 연세대 강남세브란스병원 신수진 교수팀, 미국 메이오클리닉(Mayo Clinic) 황태현 교수팀, 토모큐브 인공지능 연구팀과의 공동연구를 통해, 별도의 염색 없이도 암 조직의 3차원 구조를 생생하게 보여줄 수 있는 혁신적인 기술을 개발했다고 26일 밝혔다. 200여년간 사용되어 온 기존 병리학에서는 암 조직을 현미경으로 관찰하던 방식은 3차원으로 이루어진 암 조직의 특정 단면만을 보여주기 때문에, 세포간의 입체적 연결 구조나 공간적 배치를 파악하는데 한계가 있었다. 이에 연구팀은‘홀로토모그래피(Holotomograp

2025-05-26 -

연구 고성능 촉매 개발, 반도체 핫전자 기술을 통해 해결하다

우리 대학 화학과 박정영 석좌교수, 신소재공학과 정연식 교수, 그리고 KIST 김동훈 박사 공동 연구팀이 반도체 기술을 활용하여 촉매 성능에 특정 변인이 미치는 영향을 정량적으로 분석할 수 있는 새로운 플랫폼을 성공적으로 구현했다. 이를 통해 대표적인 다경로 화학 반응인 메탄올 산화 반응에서 메틸 포르메이트 선택성을 크게 향상시켰으며, 이번 연구는 차세대 고성능 이종 촉매 개발을 앞당기는 데 기여할 것으로 기대된다고 1일 밝혔다. 다경로 화학 반응에서는 반응성과 선택성의 상충 관계로 인해 특정 생성물의 선택성을 높이는 것이 어려운 문제로 남아 있다. 특히, 메탄올 산화 반응에서는 이산화탄소와 더불어 고부가 가치 생성물인 메틸 포르메이트가 생성되므로, 메틸 포르메이트의 선택성을 극대화하는 것이 중요하다. 그러나 기존 불규칙적인 구조의 이종 촉매에서는 금속-산화물 계면 밀도를 비롯한 여러 변인이 동시에 촉매 성능에 영향을 미치기 때문에 특정 변수가 개별적으로 미치는 영향을 분

2025-04-01 -

연구 세계 최초 초저잡음 중적외선 광원을 초소형 칩 상에서 구현

브릴루앙 레이저(Brillouin laser)는 물질 내 빛과 음파의 상호작용을 통해 매우 안정적이고 잡음이 적은 레이저 빛을 만들어 내는 광원이다. 그동안 이 기술은 가시광선이나 근적외선 영역에서만 구현되었으며, 중적외선 영역에서는 기술 부족으로 구현이 어려웠다. 국제 공동 연구진이 초소형 저잡음 브릴루앙 레이저를 해당 파장 영역에서 세계 최초 개발하여 더욱 정밀한 분자물리·화학 연구 및 다양한 차세대 응용 기술의 기반을 마련하였다. 우리 대학 물리학과 이한석 교수 연구팀이 호주국립대 최덕용 교수, 예일대 피터 라키치 교수, 한국원자력연구원 고광훈 박사, 닝보대학교 롱핑 왕 교수 연구팀과 국제공동연구를 통해 중적외선 파장 대역에서 주파수 흔들림이 매우 작은 브릴루앙 레이저를 초소형 반도체 칩 위에 최초로 구현하는 데 성공했다고 31일 밝혔다. 칩 상에서 저잡음 브릴루앙 레이저를 구현하는 기술은 이미 잘 알려져 있었으나, 중적외선 파장 대역에서는 레이저 구현에

2025-03-31