연구

< (왼쪽부터) 신소재공학과 이건희 박사과정, 이강산 박사과정, 김상욱 교수, 스티브박 교수 >

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 김상욱 교수 공동 연구팀이 신물질을 이용해 압력과 인장(늘이기)을 구분할 수 있는 무선통신 소자를 개발했다고 22일 밝혔다.

공동 연구팀은 무선통신에 활용되고 있는 전기 공진기(electrical resonator)가 여러 정보를 전달할 수 있다는 사실에 주목했다. 원거리에서 여러 자극을 측정할 수 있는 효과적인 정보처리시스템의 경우 최근 주목받고 있는 웨어러블과 임플란터블(체내이식형) 소자 등 다양한 분야에서 폭넓게 활용되고 있다.

특히 수동형 소자들로 만들어지는 전기 공진기는 원거리 통신이 가능할 뿐만 아니라 다양한 기능성 재료(생분해성 물질, 자가치유 물질)로 구현이 가능해 웨어러블·임플란터블 소자 분야에서 연구가 활발히 진행되고 있다.

전기 공진기의 무선통신 신호는 2개의 요소, 즉 공진기의 정전용량에 의해 결정되는 '공진주파수'와 공진기에 저장된 전자기파 에너지에 의해 결정되는 '품질 인자(quality factor)'에 의해 결정된다. 따라서 최소 두 가지 정보를 포함할 수 있다.

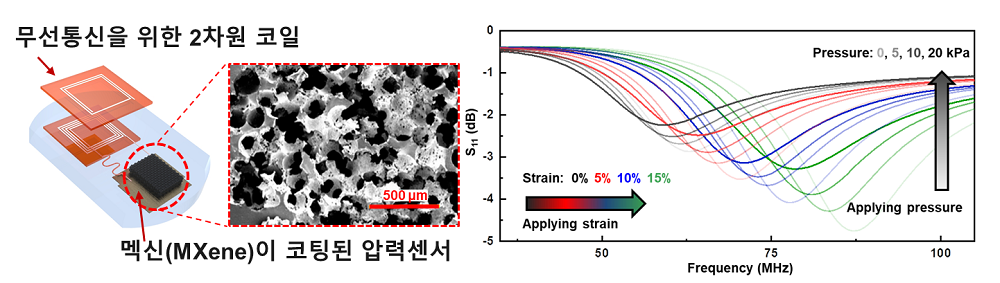

기존에는 공진기의 신호를 변화시킬 수 있는 메커니즘과 관련된 물질의 특성 및 소자의 구조에 대한 전반적인 이해가 부족했기 때문에 효과적인 신호처리를 위한 시스템 구축에는 많은 제약이 따랐다. 특히, 공진주파수와 품질 인자의 변화를 분화하기 위해서는 공진기의 저장된 전자기파를 차폐할 수 있는 신물질이 필요한데 공동 연구팀은 2차원 신물질인 '맥신(MXene)'을 사용했다.

연구팀은 '맥신(MXene)'이 사용할 수 있는 합성 재료 중 가장 우수한 전자기장 차폐능력을 갖췄다고 판단했기 때문이다. 연구팀은 우선 압력에 따라서 기공이 닫히는 다공성 탄성체에 Ti3C2Tx 조성의 맥신을 코팅해 외부 자극에 따라 공진기의 저장된 에너지를 변형시킬 수 있는 센서로 활용했다. 이때 탄성체와 맥신 사이에 나노 접착제 역할을 하는 *폴리도파민을 도입해 2,000번 이상의 반복적인 수축과 이완에도 신뢰성 있게 작동할 수 있도록 소자를 만들었다.

☞ 폴리도파민(poly-dopamine): 바다생물 홍합이 물속에서 바위에 몸을 붙일 때 내는 접착 물질을 도파민이라고 하고, 이를 고분자화하여 중합체 형태로 만든 물질.

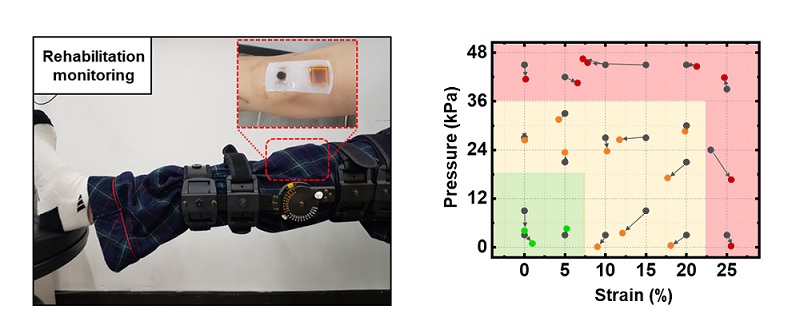

나아가, 연구팀은 딥러닝 기법을 적용해 미리 학습됐던 압력과 인장 자극을 구분해 정확하게 맞추고, 학습되지 않은 새로운 압력과 인장 자극도 약 9%의 오차 이내로 맞출 수 있는 시스템을 구현하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 소자는 무선으로 기계적 자극을 구분해 측정할 수 있고, 생체친화적이며 가볍기 때문에 웨어러블 소자로 활용이 가능한 게 장점이다. 공동 연구팀은 이 밖에 새로 개발한 소자를 기반으로 정형외과 수술 이후 재활 치료를 하는 과정에서 부상을 방지할 수 있는 모니터링 시스템을 개발, 구축했다.

< 그림 1. 맥신이 코팅된 압력 센서 기반의 무선통신 시스템(좌), 압력과 인장 자극에 따라서 달라지는 무선통신 신호(우) >

< 그림 2. 맥신 기반의 무선 센서를 무릎 수술 이후에 재발 방지를 위한 모니터링 시스템에 적용한 사진(좌), 딥러닝 기법을 활용해 압력과 인장을 구분하여 측정(우) >

스티브 박 교수는 "최근 주목받고 있는 무선통신 소자의 신호처리에 대해 새로운 방향을 제시하고 신물질인 맥신의 다양한 적용 가능성을 보여준 의미있는 연구성과"라면서 "헬스케어를 위한 웨어러블, 임플란터블 모니터링 전자소자에 활용될 것으로 기대된다" 라고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 이건희, 이강산 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 연구논문은 국제 학술지 'ACS Nano' 8월 19일 字 온라인 버전에 게재됐다. (논문명 : Deep-Learning-Based Deconvolution of Mechanical Stimuli with Ti3C2Tx MXene Electromagnetic Shield Architecture via Dual-Mode Wireless Signal Variation Mechanism)

한편 이번 연구는 KAIST 석박사모험 연구사업, KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 과학기술정보통신부 리더연구자 지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

-

행사 LG이노텍과 미래 먹거리 위한 차세대 기술 키운다

우리 대학은 신사업 분야 기술 공동 개발과 우수인재 확보를 위해 LG이노텍(대표 문혁수)과 산학협력을 체결했다. 2일 대전 본원에서 열린 체결식에는 이광형 총장, 이상엽 연구부총장과 LG이노텍 문혁수 대표, 노승원 전무(CTO), 이동훈 상무(CHO) 등 주요 경영진이 참석했다. 이번 협약을 통해 KAIST와 LG이노텍는 향후 3년간 광학, 반도체, 모빌리티, 로봇 등 분야의 미래 기술을 공동 개발하게 된다. 주요 협력 과제로는 ▶자율주행, 로보틱스, 바이오 센싱용 차세대 이미징 소자 개발 ▶로봇 핸드 제어 기술 강화 ▶유리 기판 미세 결함 방지 ▶자율주행 센서 성능 향상 등이 포함된다. LG이노텍은 센싱, 기판, 제어 등 분야에서 독보적인 원천 기술력과 글로벌 1위의 광학, 기판 사업 경험을 보유하고 있고, KAIST는 센싱, 소재, AI 등 분야에서 세계적으로 인정받는 연구 성과와 전문성을 갖추고 있다. 양 기관의 협력을 통해 미래 기술 개발 속도를 높일 것으로 기대

2025-04-03 -

연구 ‘카이랄 나노 페인트’ 기술로 항암, 코로나 치료 혁신

기존의 의료용 나노 소재는 체내에서 잘 전달되지 않거나 쉽게 분해되는 문제가 있었다. 우리 연구진은 카이랄 나노 페인트 기술로 의료용 나노 소재에 카이랄성을 부여한 자성 나노 입자를 개발했다. 그 결과 항암 온열 치료 효과가 기존보다 4배 이상 향상됐고, 약물 전달 시스템에도 적용하여 코로나 19 백신 등 mRNA 치료제의 효율성을 극대화할 수 있는 새로운 패러다임을 제시했다. 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 바이오 나노 소재의 표면에 카이랄성*을 부여할 수 있는 ‘카이랄 나노 페인트’기술을 최초로 개발했고 후속 연구로 생명과학과 정현정 교수팀과 함께 mRNA를 전달하는 지질전달체** 표면에도 성공적으로 도입했다고 19일 밝혔다. 이 연구들은 각각 국제 학술지 ACS Nano와 ACS Applied Materials & Interfaces 에 게재됐다. *카이랄성(Chirality): 카이랄성은 물체가 거울에 비친 모습과 겹치지 않는 성질을

2025-03-19 -

연구 항암 면역세포를 체내에서 직접 만들 수 있다

우리 연구진이 종양 조직에서 세포를 분리하고 증식시키는 과정이 매우 복잡하고 시간이 많이 소요되며 고비용으로 인해 환자 접근성이 떨어지는 기존 항암 세포치료 방식의 한계를 극복하면서, 동시에 항암 세포치료제의 강력한 치료 효능을 기대할 수 있는 새로운 암 치료 방식을 개발하여 화제다. 우리 대학 바이오및뇌공학과 박지호 교수 연구팀이 항암 세포치료제의 항암 치료 효과를 체내에서 구현할 수 있는 mRNA 치료제를 개발했다고 11일 밝혔다. 연구팀이 개발한 해당 치료제는 강력한 암세포 사멸 능력을 기반으로 현재 유망한 항암 세포치료제로 개발되고 있는 종양 침윤 T세포를 종양 내에서 직접 증식시켜 항암효과를 유도할 수 있다. 개발된 치료제는 기존 세포치료제 대비 뛰어난 환자 접근성을 기반으로 대장암, 피부암과 같은 다양한 고형암 치료에 적용될 수 있을 것으로 기대된다. 연구팀은 종양 침윤 T세포의 효과적인 증식 및 높은 항암효과를 유도하기 위해 세포막에 발현하는 CD3

2024-12-11 -

연구 친환경 발광 소재로 생생한 화면 즐긴다

현실과 가상이 융합된 메타버스 시대를 생생하고 현실감 있게 표현하기 위해 디스플레이와 광학 기기 기술이 더욱 빠르게 발전하고 있다. 하지만 차세대 발광 물질로 주목받으며 청색광 구현이 가능한 납 기반 페로브스카이트는 납 이온의 유독성으로 인해 산업적 응용이 제한되고 있다. 이에, 우리 연구진이 청색광 구현이 가능한 친환경 대체 소재를 개발해서 화제다. 우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀이 납 이온이 없이도 우수한 색 표현력과 높은 발광 효율을 가질 수 있는 친환경 대체 소재를 개발하였다고 13일 밝혔다. 연구팀은 이번 연구에서 유로퓸 이온(Eu2+)*으로 페로브스카이트의 납 이온을 대체함으로써 우수한 색 표현력과 높은 발광 효율을 동시에 가지는 발광 소재를 개발할 수 있음을 보였다. *유로퓸 이온: 원자 번호 63번인 희토류 금속 유로퓸(Eu)의 이온 형태. 주로 전자를 2개 또는 3개 잃은 양이온(Eu2+ 또는 Eu3+)으로 존재함 개발된 세슘 유로퓸 브로

2024-11-13 -

연구 기존보다 26배 효과적인 폐질환 흡입치료 가능

코로나19의 전 세계적 유행 이후, 폐 등 호흡기 질병에 대비하기 위한 mRNA 백신 및 치료제는 차세대 치료제로 주목받고 있다. 하지만 기존 mRNA 백신용 전달체가 가지고 있는 한계점을 극복하고 우리 대학 연구진이 호흡기 바이러스 및 난치성 폐질환의 mRNA 흡입 치료를 가능케 하며 유전자 폐 치료 연구의 근간이 될 연구에 성공했다. 우리 대학 바이오및뇌공학과 박지호 교수 연구팀이 유전자 폐 치료에 최적화된 나노 전달체를 개발했다고 7일 밝혔다. 연구팀은 기존 mRNA 전달을 위해 활용되던 지질나노입자(이하 lipid nanoparticle, LNP)의 에어로졸화 과정에서의 불안정성과 폐 미세환경에서의 낮은 전달 효율을 해결하기 위해 이온화성 지질나노복합체(ionizable lipocomplex, iLPX)를 개발했다. iLPX는 이온화성 리포좀의 외부에 mRNA를 결합한 형태로, 에어로졸화 과정에서 입자의 구조를 유지하기 때문에 흡입 전달에 용이하다. 또한, 폐 미

2024-10-10