-

양자대학원 설립해 세계 최고 경쟁력 확보 나선다

우리 대학이 양자대학원(KAIST Graduate School of Quantum Science and Technology)을 설립해 올 가을학기부터 학사 운영을 시작한다. 양자기술은 항공·우주·국방·에너지·의료 등 폭넓은 분야에 활용할 수 있는 기초기술로 현재 8조 원가량인 전 세계 시장 규모는 2030년 101조 원 규모로 성장할 것으로 전망되고 있다. 하지만, 기술 선점 및 가치 창출을 위한 국내 전문 과학기술 인력은 절대적으로 부족한 상태로 양자 분야 주도권을 확보를 위한 인력양성이 시급하다. 우리 대학은 세계 최고 수준의 양자기술을 선도하고 차세대 원천기술 및 국가 경쟁력 확보를 목표로 지난 2월 양자대학원을 설립했다. 양자 컴퓨팅, 양자 통신, 양자 센싱을 비롯한 양자기술 분야 전반에 걸친 석·박사급 인재를 양성한다. 특히, 정부출연연구소와 상호협력해 출연연의 현장 연구 경험을 대학의 교육 및 공동연구에 접목하는 새로운 교육 패러다임을 새롭게 시도한다. 이를 위해, 과학기술정보통신부가 '양자 국가기술전략센터'로 공식 지정한 한국표준과학연구원(KRISS, 원장 박현민)과 손잡았다. 연구와 교육의 시너지를 극대화하기 위해 우리 대학 교수와 겸직교수로 임용된 정출연 연구원이 팀을 이뤄 1명의 학생을 전담하는 '공동지도교수제'를 도입한다. 학생 참여 공동연구도 수행된다. 학생이 양 기관의 공동지도를 받는 과제 중심 심층 연구를 활용해 이론과 실무능력을 겸비한 최고급 양자 분야 전문가를 육성하는 것이 목표다. 이와 함께, 다변화되는 양자기술 수요에 선제적으로 대응하기 위해 물리학과·전기및전자공학부 등 다양한 학과가 참여하는 다학제적 융·복합 교육을 제공한다. 향후, 한국전자통신연구원(ETRI) 및 양자 관련 분야 연구소로 협력 범위를 확대해 다양한 교육 커리큘럼과 공동연구를 활성화할 예정이다. 김은성 양자대학원 책임교수는 "미국의 UC버클리와 로렌스버클리국립연구소, 시카고대학과 아르곤국립연구소처럼 대학과 연구소가 협력해 세계적인 연구와 교육의 허브로 자리매김한 사례가 많다"라고 설명했다. 김 책임교수는 이어 "KAIST 양자대학원도 KRISS와 긴밀하게 협력하는 특화 프로그램을 바탕으로 세계적인 전문인력 양성기관으로 발돋움하고 더 나아가 양자기술의 미래 가치 창출과 신성장동력의 주도권을 확보하기 위해 노력하겠다"라고 포부를 밝혔다. 우리 대학은 오는 30일(목) 16시에 양자대학원 입시설명회를 온·오프라인 동시에 진행하며 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다.

▶ KAIST 양자대학원 홈페이지 바로가기: https://quantum.kaist.ac.kr▶ 양자대학원 입시설명회 사전등록 바로가기 https://forms.gle/vSf3C1BtwpuCugQF9▶ 양자대학원 입시설명회 온라인 입장링크 바로가기 https://kaist.zoom.us/j/89549799217

양자대학원 설립해 세계 최고 경쟁력 확보 나선다

우리 대학이 양자대학원(KAIST Graduate School of Quantum Science and Technology)을 설립해 올 가을학기부터 학사 운영을 시작한다. 양자기술은 항공·우주·국방·에너지·의료 등 폭넓은 분야에 활용할 수 있는 기초기술로 현재 8조 원가량인 전 세계 시장 규모는 2030년 101조 원 규모로 성장할 것으로 전망되고 있다. 하지만, 기술 선점 및 가치 창출을 위한 국내 전문 과학기술 인력은 절대적으로 부족한 상태로 양자 분야 주도권을 확보를 위한 인력양성이 시급하다. 우리 대학은 세계 최고 수준의 양자기술을 선도하고 차세대 원천기술 및 국가 경쟁력 확보를 목표로 지난 2월 양자대학원을 설립했다. 양자 컴퓨팅, 양자 통신, 양자 센싱을 비롯한 양자기술 분야 전반에 걸친 석·박사급 인재를 양성한다. 특히, 정부출연연구소와 상호협력해 출연연의 현장 연구 경험을 대학의 교육 및 공동연구에 접목하는 새로운 교육 패러다임을 새롭게 시도한다. 이를 위해, 과학기술정보통신부가 '양자 국가기술전략센터'로 공식 지정한 한국표준과학연구원(KRISS, 원장 박현민)과 손잡았다. 연구와 교육의 시너지를 극대화하기 위해 우리 대학 교수와 겸직교수로 임용된 정출연 연구원이 팀을 이뤄 1명의 학생을 전담하는 '공동지도교수제'를 도입한다. 학생 참여 공동연구도 수행된다. 학생이 양 기관의 공동지도를 받는 과제 중심 심층 연구를 활용해 이론과 실무능력을 겸비한 최고급 양자 분야 전문가를 육성하는 것이 목표다. 이와 함께, 다변화되는 양자기술 수요에 선제적으로 대응하기 위해 물리학과·전기및전자공학부 등 다양한 학과가 참여하는 다학제적 융·복합 교육을 제공한다. 향후, 한국전자통신연구원(ETRI) 및 양자 관련 분야 연구소로 협력 범위를 확대해 다양한 교육 커리큘럼과 공동연구를 활성화할 예정이다. 김은성 양자대학원 책임교수는 "미국의 UC버클리와 로렌스버클리국립연구소, 시카고대학과 아르곤국립연구소처럼 대학과 연구소가 협력해 세계적인 연구와 교육의 허브로 자리매김한 사례가 많다"라고 설명했다. 김 책임교수는 이어 "KAIST 양자대학원도 KRISS와 긴밀하게 협력하는 특화 프로그램을 바탕으로 세계적인 전문인력 양성기관으로 발돋움하고 더 나아가 양자기술의 미래 가치 창출과 신성장동력의 주도권을 확보하기 위해 노력하겠다"라고 포부를 밝혔다. 우리 대학은 오는 30일(목) 16시에 양자대학원 입시설명회를 온·오프라인 동시에 진행하며 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다.

▶ KAIST 양자대학원 홈페이지 바로가기: https://quantum.kaist.ac.kr▶ 양자대학원 입시설명회 사전등록 바로가기 https://forms.gle/vSf3C1BtwpuCugQF9▶ 양자대학원 입시설명회 온라인 입장링크 바로가기 https://kaist.zoom.us/j/89549799217

2023.03.24

조회수 9749

-

폭발 위험 없고 저렴한 레독스 흐름전지 개발

대표적인 2차전지인 리튬-이온 전지를 대체할 수 있는 수계 레독스 흐름 전지는 낮은 원가, 낮은 발화 위험, 그리고 20년 이상의 장수명 특성을 가져 신재생 에너지와 연계한 에너지 저장장치 (ESS, energy storage system)로 활용할 수 있다. 레독스 흐름전지로 가장 널리 사용되는 활성물질은 바나듐 원소이지만, 최근 바나듐의 원가 상승으로 인해 이를 대체할 수 있는 레독스 물질의 연구가 활발히 진행되고 있다.

우리 대학 화학과 변혜령, 백무현 교수 연구팀, POSTECH 화학과 서종철 교수팀이 공동연구를 통해 수계 레독스 흐름전지에 활용할 높은 용해도의 안정한 유기 활성 분자를 개발했다고 23일 밝혔다.

연구팀은 유기 분자의 설계를 통한 수계 레독스 흐름 전지 개발 연구에 집중하였다. 유기 분자는 다양한 합성 디자인을 통해 용해도, 전기화학적 레독스 전위 등을 조절할 수 있어 바나듐보다 높은 에너지 저장이 가능한 유망한 활성물질의 후보군이다. 대부분의 유기 레독스 활성 분자들은 낮은 용해도를 가지거나 레독스 반응 시 화학적 안정성이 낮은 문제점을 가지고 있다. 활성 분자들의 용해도가 낮으면 에너지 저장 용량이 낮아지며, 분자의 화학적 안정성이 낮으면 사이클 성능의 감소가 나타난다. 연구팀은 나프탈렌 다이이미드(naphthalene diimide, NDI)를 활성분자로 사용하였는데, NDI는 높은 전기화학적 안정성을 가짐에도 수계 전해액에서 낮은 용해도를 가져 지금까지 연구가 많이 이루어지지 않았다.

NDI 분자는 물에 거의 용해되지 않지만 연구팀은 NDI에 네 개의 암모늄 기능기를 도입하여 용해도를 최대 1.5 M*까지 상승시켰다. 또한, 1 M의 개발된 NDI 분자를 중성의 수계 레독스 흐름전지에 사용시 500 사이클 동안 약 98%의 용량이 유지됨을 확인하였다. 이는 한 사이클 당 약 0.004%의 용량만이 감소하며 총 45일간 작동 시 처음의 용량 대비 오로지 2%만이 감소됨을 의미한다. 또한 개발된 NDI는 한 분자당 2개의 전자를 저장할 수 있어 1 M의 NDI를 사용 시 약 2 M의 전자 저장이 가능함을 증명하였다. 참고로 고농도의 황산용액을 사용하는 바나듐 레독스 흐름 전지의 활성물질인 바나듐의 용해도는 약 1.6 M이며 전자 저장 수는 원소당 1개여서 총 1.6 M의 전자 저장이 가능하다. 따라서 개발한 NDI 활성 분자는 기존의 바나듐보다 높은 용량을 구현할 수 있다.

*1 M (mol/L) : 용액 1 L에 6.022 x 1023 개의 활성분자가 존재함을 의미함

싱 비크람 연구교수, 권성연, 최윤섭 박사과정 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스 머터리얼즈(Advanced Materials)' 2월 7일에 온라인으로 출판됐다. (논문명 : Controlling π–π interactions of highly soluble naphthalene diimide derivatives for neutral pH aqueous redox flow batteries). 또한 전자상자성 공명 분석의 우리 대학 화학과 이예림 박사과정 연구원 및 임미희 교수팀이 함께 연구를 수행했다.

변혜령 교수는 "기존에 낮은 용해도를 가지는 유기 활성 분자를 이용하여 레독스 흐름전지의 활성 분자로 사용할 수 있는 분자 디자인 원리를 보였다. 또한 레독스 반응에서 분자들이 결합하거나 분리되는 상호 결합력을 이용하여 라디칼로 형성된 분자들의 화학적 반응성을 억제할 수 있음을 보여주었다ˮ 라며 "향후 수계 레독스 흐름전지로 사용 시 고에너지밀도, 고용해도의 장점과 함께 중성의 수계 전해액을 사용할 수 있어, 기존의 바나듐 레독스 흐름전지의 산성용액 사용에서 오는 부식 문제 등을 해결할 수 있을 것으로 기대된다. 현재 사용하고 있는 리튬-이온전지 기반의 ESS는 화재의 위험이 높기 때문에 안전하고 저렴한 차세대 ESS의 개발이 필요하며 본 연구는 그 가능성을 보여준 것ˮ 이라고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술육성사업, 기초과학연구원, 재단한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

폭발 위험 없고 저렴한 레독스 흐름전지 개발

대표적인 2차전지인 리튬-이온 전지를 대체할 수 있는 수계 레독스 흐름 전지는 낮은 원가, 낮은 발화 위험, 그리고 20년 이상의 장수명 특성을 가져 신재생 에너지와 연계한 에너지 저장장치 (ESS, energy storage system)로 활용할 수 있다. 레독스 흐름전지로 가장 널리 사용되는 활성물질은 바나듐 원소이지만, 최근 바나듐의 원가 상승으로 인해 이를 대체할 수 있는 레독스 물질의 연구가 활발히 진행되고 있다.

우리 대학 화학과 변혜령, 백무현 교수 연구팀, POSTECH 화학과 서종철 교수팀이 공동연구를 통해 수계 레독스 흐름전지에 활용할 높은 용해도의 안정한 유기 활성 분자를 개발했다고 23일 밝혔다.

연구팀은 유기 분자의 설계를 통한 수계 레독스 흐름 전지 개발 연구에 집중하였다. 유기 분자는 다양한 합성 디자인을 통해 용해도, 전기화학적 레독스 전위 등을 조절할 수 있어 바나듐보다 높은 에너지 저장이 가능한 유망한 활성물질의 후보군이다. 대부분의 유기 레독스 활성 분자들은 낮은 용해도를 가지거나 레독스 반응 시 화학적 안정성이 낮은 문제점을 가지고 있다. 활성 분자들의 용해도가 낮으면 에너지 저장 용량이 낮아지며, 분자의 화학적 안정성이 낮으면 사이클 성능의 감소가 나타난다. 연구팀은 나프탈렌 다이이미드(naphthalene diimide, NDI)를 활성분자로 사용하였는데, NDI는 높은 전기화학적 안정성을 가짐에도 수계 전해액에서 낮은 용해도를 가져 지금까지 연구가 많이 이루어지지 않았다.

NDI 분자는 물에 거의 용해되지 않지만 연구팀은 NDI에 네 개의 암모늄 기능기를 도입하여 용해도를 최대 1.5 M*까지 상승시켰다. 또한, 1 M의 개발된 NDI 분자를 중성의 수계 레독스 흐름전지에 사용시 500 사이클 동안 약 98%의 용량이 유지됨을 확인하였다. 이는 한 사이클 당 약 0.004%의 용량만이 감소하며 총 45일간 작동 시 처음의 용량 대비 오로지 2%만이 감소됨을 의미한다. 또한 개발된 NDI는 한 분자당 2개의 전자를 저장할 수 있어 1 M의 NDI를 사용 시 약 2 M의 전자 저장이 가능함을 증명하였다. 참고로 고농도의 황산용액을 사용하는 바나듐 레독스 흐름 전지의 활성물질인 바나듐의 용해도는 약 1.6 M이며 전자 저장 수는 원소당 1개여서 총 1.6 M의 전자 저장이 가능하다. 따라서 개발한 NDI 활성 분자는 기존의 바나듐보다 높은 용량을 구현할 수 있다.

*1 M (mol/L) : 용액 1 L에 6.022 x 1023 개의 활성분자가 존재함을 의미함

싱 비크람 연구교수, 권성연, 최윤섭 박사과정 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스 머터리얼즈(Advanced Materials)' 2월 7일에 온라인으로 출판됐다. (논문명 : Controlling π–π interactions of highly soluble naphthalene diimide derivatives for neutral pH aqueous redox flow batteries). 또한 전자상자성 공명 분석의 우리 대학 화학과 이예림 박사과정 연구원 및 임미희 교수팀이 함께 연구를 수행했다.

변혜령 교수는 "기존에 낮은 용해도를 가지는 유기 활성 분자를 이용하여 레독스 흐름전지의 활성 분자로 사용할 수 있는 분자 디자인 원리를 보였다. 또한 레독스 반응에서 분자들이 결합하거나 분리되는 상호 결합력을 이용하여 라디칼로 형성된 분자들의 화학적 반응성을 억제할 수 있음을 보여주었다ˮ 라며 "향후 수계 레독스 흐름전지로 사용 시 고에너지밀도, 고용해도의 장점과 함께 중성의 수계 전해액을 사용할 수 있어, 기존의 바나듐 레독스 흐름전지의 산성용액 사용에서 오는 부식 문제 등을 해결할 수 있을 것으로 기대된다. 현재 사용하고 있는 리튬-이온전지 기반의 ESS는 화재의 위험이 높기 때문에 안전하고 저렴한 차세대 ESS의 개발이 필요하며 본 연구는 그 가능성을 보여준 것ˮ 이라고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술육성사업, 기초과학연구원, 재단한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.23

조회수 10308

-

발열 40% 낮춘 초고해상도 마이크로 LED 기술 구현

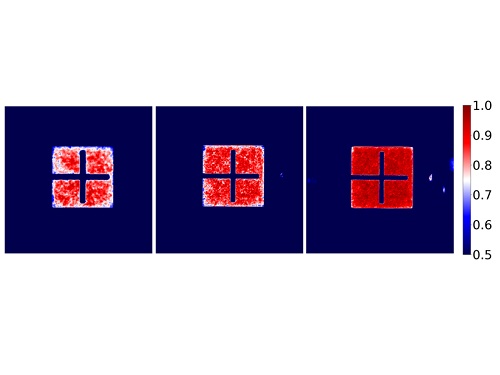

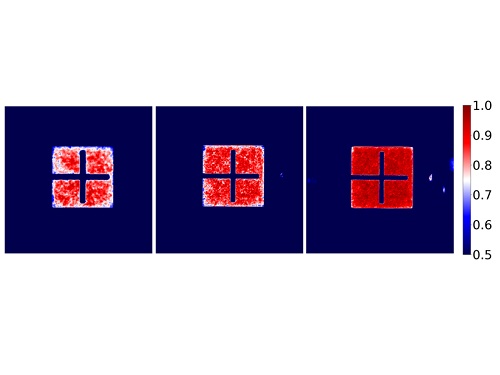

디지털화된 현대인 생활 속에는 웨어러블, 롤러블 디스플레이 등 다양한 형태의 미래 디스플레이가 요구되는데 특히 증강현실 및 가상현실을 위한 스마트 글라스 등 디바이스의 경우에 완벽하게 유저들을 몰입시키는데 요구되는 4K 이상의 해상도가 필요하다. 하지만 디바이스에 요구되는 작은 소비전력 및 제한된 면적에 많은 픽셀을 구현해야 하는 기술적 한계에 봉착하여 완벽하게 구현되지 못하고 있는 실정이다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 소자의 크기가 마이크로미터(μm, 백만분의 1미터) 정도의 크기를 갖는 마이크로 LED의 소형화될 때 소자 효율이 저하되는 현상을 재규명하고 이를 에피택시 구조 변경으로 근본적인 해결이 가능함을 제시했다고 22일 밝혔다.

에피택시 기술이란 마이크로 LED로 사용되고 있는 초순수 규소 (Silicon) 혹은 사파이어 (Sapphire) 기판을 매개체로 삼아 그 위에 발광체로 쓰이는 질화갈륨 결정체를 쌓아 올리는 공정을 말한다.

마이크로 LED는 OLED 대비 우수한 밝기, 명암비, 수명이라는 장점이 있어 활발히 연구되고 있으며, 삼성전자는 지난 2018년에 ‘The Wall’이라는 마이크로 LED를 탑재한 제품을 상용화했고, 애플은 2025년에 마이크로 LED를 탑재한 제품이 상용화될 것이라는 전망이 있다.

마이크로 LED를 제작하기 위해선 웨이퍼 위에 성장된 에피택시 구조를 식각 공정을 통해 원기둥 혹은 직육면체의 모양으로 깎아서 픽셀들을 형성하는데, 이 식각 과정에는 플라즈마 기반의 공정이 동반된다. 그러나, 이러한 플라즈마들은 픽셀 형성 과정에서 픽셀의 측면에 결함들을 발생시킨다. 따라서, 픽셀 사이즈가 작아지고 해상도가 높아질수록 픽셀의 표면적 대 부피의 비율이 상승해 공정 중 발생하는 소자 측면 결함이 마이크로 LED의 소자 효율을 더 크게 감소시킨다. 이에 따라, 측면 결함을 완화 혹은 제거하는 것에 많이 연구가 진행됐지만 이러한 방식은 에피택시 구조를 성장한 뒤 후공정으로 진행해야 하는 만큼 개선의 정도에 한계가 존재한다.

연구팀은 마이크로 LED 소자 동작 시 에피택시 구조에 따라 마이크로 LED의 측벽으로 이동하는 전류의 차이가 발생한다는 것을 규명했고, 이를 기반으로 측벽 결함에 민감하지 않는 구조를 설계하여 마이크로 LED 소자 소형화에 따른 효율 저하 문제를 해결하였다. 또한, 제시된 구조는 디스플레이 구동 시 발생하게 되는 열을 기존 대비 40% 정도 낮출 수 있어 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이 상용화를 위한 연구로써 큰 의미를 갖는다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀의 백우진 박사과정이 제 1 저자로 주도하고 김상현 교수와 충북대학교 금대명 교수(KAIST 박사 후 연구원 재직 당시) 가 교신저자로 지도한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 3월 17일 字 출판됐다 (논문명: Ultra-Low-Current Driven InGaN Blue Micro Light-Emitting Diodes for Electrically Efficient and Self-Heating Relaxed Microdisplay).

김상현 교수는 “이번 기술 개발은 마이크로LED의 소형화의 걸림돌이었던 효율 저하의 원인을 규명하고 이를 에피택시 구조의 설계로 해결한 데에 큰 의미가 있고 앞으로 초고해상도 디스플레이에 활용될 것이 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

발열 40% 낮춘 초고해상도 마이크로 LED 기술 구현

디지털화된 현대인 생활 속에는 웨어러블, 롤러블 디스플레이 등 다양한 형태의 미래 디스플레이가 요구되는데 특히 증강현실 및 가상현실을 위한 스마트 글라스 등 디바이스의 경우에 완벽하게 유저들을 몰입시키는데 요구되는 4K 이상의 해상도가 필요하다. 하지만 디바이스에 요구되는 작은 소비전력 및 제한된 면적에 많은 픽셀을 구현해야 하는 기술적 한계에 봉착하여 완벽하게 구현되지 못하고 있는 실정이다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 소자의 크기가 마이크로미터(μm, 백만분의 1미터) 정도의 크기를 갖는 마이크로 LED의 소형화될 때 소자 효율이 저하되는 현상을 재규명하고 이를 에피택시 구조 변경으로 근본적인 해결이 가능함을 제시했다고 22일 밝혔다.

에피택시 기술이란 마이크로 LED로 사용되고 있는 초순수 규소 (Silicon) 혹은 사파이어 (Sapphire) 기판을 매개체로 삼아 그 위에 발광체로 쓰이는 질화갈륨 결정체를 쌓아 올리는 공정을 말한다.

마이크로 LED는 OLED 대비 우수한 밝기, 명암비, 수명이라는 장점이 있어 활발히 연구되고 있으며, 삼성전자는 지난 2018년에 ‘The Wall’이라는 마이크로 LED를 탑재한 제품을 상용화했고, 애플은 2025년에 마이크로 LED를 탑재한 제품이 상용화될 것이라는 전망이 있다.

마이크로 LED를 제작하기 위해선 웨이퍼 위에 성장된 에피택시 구조를 식각 공정을 통해 원기둥 혹은 직육면체의 모양으로 깎아서 픽셀들을 형성하는데, 이 식각 과정에는 플라즈마 기반의 공정이 동반된다. 그러나, 이러한 플라즈마들은 픽셀 형성 과정에서 픽셀의 측면에 결함들을 발생시킨다. 따라서, 픽셀 사이즈가 작아지고 해상도가 높아질수록 픽셀의 표면적 대 부피의 비율이 상승해 공정 중 발생하는 소자 측면 결함이 마이크로 LED의 소자 효율을 더 크게 감소시킨다. 이에 따라, 측면 결함을 완화 혹은 제거하는 것에 많이 연구가 진행됐지만 이러한 방식은 에피택시 구조를 성장한 뒤 후공정으로 진행해야 하는 만큼 개선의 정도에 한계가 존재한다.

연구팀은 마이크로 LED 소자 동작 시 에피택시 구조에 따라 마이크로 LED의 측벽으로 이동하는 전류의 차이가 발생한다는 것을 규명했고, 이를 기반으로 측벽 결함에 민감하지 않는 구조를 설계하여 마이크로 LED 소자 소형화에 따른 효율 저하 문제를 해결하였다. 또한, 제시된 구조는 디스플레이 구동 시 발생하게 되는 열을 기존 대비 40% 정도 낮출 수 있어 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이 상용화를 위한 연구로써 큰 의미를 갖는다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀의 백우진 박사과정이 제 1 저자로 주도하고 김상현 교수와 충북대학교 금대명 교수(KAIST 박사 후 연구원 재직 당시) 가 교신저자로 지도한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 3월 17일 字 출판됐다 (논문명: Ultra-Low-Current Driven InGaN Blue Micro Light-Emitting Diodes for Electrically Efficient and Self-Heating Relaxed Microdisplay).

김상현 교수는 “이번 기술 개발은 마이크로LED의 소형화의 걸림돌이었던 효율 저하의 원인을 규명하고 이를 에피택시 구조의 설계로 해결한 데에 큰 의미가 있고 앞으로 초고해상도 디스플레이에 활용될 것이 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.22

조회수 11974

-

보이스피싱 심박스 탐지 원천 기술 개발

보이스피싱에 심박스가 악용될 경우 해외에서 온 인터넷전화가 한국 내의 번호로 인식되는 발신 번호 조작에 활용될 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용대 교수 연구팀이 이동통신사가 보이스피싱에 사용되는 심박스를 식별할 수 있는 원천기술을 개발했다고 21일 밝혔다.

휴대전화 등 모든 단말기는 이동통신망에 접속할 때 지원 가능한 기능을 이동통신망에 전달한다. 김용대 교수 연구팀은 이러한 기능 중 1,000여 개를 이용해 이동통신 단말 기종을 구분하는 방법을 제안했고 100여 개의 이동통신 단말들의 기종을 분류할 수 있음을 입증했다. 또한, 이 기술을 보이스피싱에 사용되는 심박스에 적용했을 때 일반 휴대전화와 심박스를 명확히 구분할 수 있음을 확인했다.

현재 이동통신사들은 단말기 구분 및 단말 기종의 식별을 위해 모든 단말에 부여된 고유한 15자리 숫자인 단말기고유식별번호(이하 IMEI: International Mobile Equipment Identity)를 사용한다. IMEI는 이동통신망에서 단말 기종을 나타내기 위해 사용되는 8자리 숫자인 TAC(Type Allocation Code, 타입 할당 코드)를 포함한다.

이번 기술의 특징은 일반적인 단말뿐 아니라 악의적인 목적을 가진 다른 기종의 TAC로 변조한 단말들도 이동통신망에서 그 기종을 식별할 수 있다는 것이다. 이러한 특징은 현재 보이스피싱에 악용되고 있는 심박스들을 탐지하기에 유용하다. 심박스들은 IMEI 변조 기능을 지원하기 때문에 이동통신사가 심박스를 휴대전화로 오분류하도록 만들 수 있는데, 기존과 같이 TAC만을 이용해서는 이러한 심박스들을 탐지할 수 없기 때문이다. 이번 기술에서는 단말 기종 식별을 위해 TAC를 사용하지 않기 때문에, 그러므로 심박스가 이를 변조해 이동통신망에 접속하더라도 효과적으로 식별할 수 있다.

휴대전화와 심박스는 개발 과정에서 큰 차이를 보인다. 퀄컴, 삼성 같은 이동통신 칩 개발사는 매년 새로운 기능을 갖는 최신 사양의 칩셋을 제작하고, 이는 최신 휴대전화 제작에 사용된다. 반면 심박스의 경우 전화 기능을 위주로 한 장비이기 때문에, 비교적 저사양의 칩셋을 사용한다. 또한 일반적으로 휴대전화 제조사들은 심박스 제조사들과 달리 칩셋에 존재하는 다양한 기능들을 단말기에 구현한다. 이러한 개발 과정의 차이는 곧 휴대전화와 심박스가 지원하는 기능들의 차이로 이어진다. 연구팀이 개발한 기술에서는 이러한 단말들의 기능 정보들을 기기별 고유정보로 이용해 단말 기종을 분류했다. 그 시험 결과, 100여 종의 휴대전화 모델들이 잘 구분되는 것을 확인했고, 나아가 휴대전화와 심박스 또한 명확히 구분되는 것을 확인했다. 따라서 이번 기술이 이동통신사에 적용되더라도 심박스 탐지에 충분히 사용될 수 있을 것으로 보인다.

전기및전자공학부 오범석, 안준호 연구원이 공동 제1 저자로 참여하고 배상욱, 손민철, 이용화 연구원과 우리 대학 강민석 교수가 함께 참여한 이번 연구는 보안 최우수학회 중 하나인 `NDSS(Network and Distributed System Security)' 심포지움 2023에 채택됐다. (논문명 : Preventing SIM Box Fraud Using Device Model Fingerprinting)

한편 김용대 교수 연구팀은 2012년부터 현재까지 이동통신 보안 분야에서 다양한 연구를 진행했다. 2015년에는 상용 VoLTE 서비스의 10가지 구현 취약점들을 발견해 미국 컴퓨터 침해 사고 대응반(CERT)에 제보했고, 2019년에는 LTE 이동통신 취약점 자동분석 시스템을 개발, 51개의 새로운 취약점을 발견해 통신사 및 제조사들에 해당 문제들을 보고했다. 2022년에는 43개의 휴대전화 이동통신 칩에서 26개의 보안 취약점을 찾아 휴대전화 제조사들에게 보고했다.

공동 제1 저자인 오범석 연구원은 "100여 개의 이동통신 단말들을 이용해 휴대전화와 심박스가 잘 구분되는 것을 확인한 상태다ˮ며, "실제 보이스피싱 기술에 적용하기 위해서는 이동통신사와의 협력을 통해 상용 데이터를 활용한 검증과 기술 고도화가 필요하다ˮ 라고 말했다.

김용대 교수는 "합법적으로 심박스를 사용하는 사업 또한 존재하며 이동통신사에서 심박스를 탐지하는 것도 중요하지만 이 중 불법적으로 이용되는 심박스를 골라내는 것이 더 중요하다”며, "이 기술을 효과적으로 적용하기 위해서는 심박스 등록제가 필요한데 보이스피싱 목적이 아닌 합법적으로 사용되고 있는 심박스들은 사업 목적에 대해 등록을 하면 되고 그렇지 않은 심박스는 미등록 심박스이므로 적발이 가능하다”라고 말했다.

이번 연구는 경찰청 국가개발연구사업 <네트워크 기반 보이스피싱 탐지 및 추적 기술 개발>과 정보통신기획평가원 <정형 및 비교 분석을 통한 자동화된 이동통신 프로토콜 보안성 진단 기술> 사업 그리고 융합보안대학원 사업의 지원을 받아 수행됐다. 아울러, 현재 연구팀은 실제 고객의 피해 방지로 이어질 수 있도록 SK Telecom과 협업 중에 있다.

보이스피싱 심박스 탐지 원천 기술 개발

보이스피싱에 심박스가 악용될 경우 해외에서 온 인터넷전화가 한국 내의 번호로 인식되는 발신 번호 조작에 활용될 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용대 교수 연구팀이 이동통신사가 보이스피싱에 사용되는 심박스를 식별할 수 있는 원천기술을 개발했다고 21일 밝혔다.

휴대전화 등 모든 단말기는 이동통신망에 접속할 때 지원 가능한 기능을 이동통신망에 전달한다. 김용대 교수 연구팀은 이러한 기능 중 1,000여 개를 이용해 이동통신 단말 기종을 구분하는 방법을 제안했고 100여 개의 이동통신 단말들의 기종을 분류할 수 있음을 입증했다. 또한, 이 기술을 보이스피싱에 사용되는 심박스에 적용했을 때 일반 휴대전화와 심박스를 명확히 구분할 수 있음을 확인했다.

현재 이동통신사들은 단말기 구분 및 단말 기종의 식별을 위해 모든 단말에 부여된 고유한 15자리 숫자인 단말기고유식별번호(이하 IMEI: International Mobile Equipment Identity)를 사용한다. IMEI는 이동통신망에서 단말 기종을 나타내기 위해 사용되는 8자리 숫자인 TAC(Type Allocation Code, 타입 할당 코드)를 포함한다.

이번 기술의 특징은 일반적인 단말뿐 아니라 악의적인 목적을 가진 다른 기종의 TAC로 변조한 단말들도 이동통신망에서 그 기종을 식별할 수 있다는 것이다. 이러한 특징은 현재 보이스피싱에 악용되고 있는 심박스들을 탐지하기에 유용하다. 심박스들은 IMEI 변조 기능을 지원하기 때문에 이동통신사가 심박스를 휴대전화로 오분류하도록 만들 수 있는데, 기존과 같이 TAC만을 이용해서는 이러한 심박스들을 탐지할 수 없기 때문이다. 이번 기술에서는 단말 기종 식별을 위해 TAC를 사용하지 않기 때문에, 그러므로 심박스가 이를 변조해 이동통신망에 접속하더라도 효과적으로 식별할 수 있다.

휴대전화와 심박스는 개발 과정에서 큰 차이를 보인다. 퀄컴, 삼성 같은 이동통신 칩 개발사는 매년 새로운 기능을 갖는 최신 사양의 칩셋을 제작하고, 이는 최신 휴대전화 제작에 사용된다. 반면 심박스의 경우 전화 기능을 위주로 한 장비이기 때문에, 비교적 저사양의 칩셋을 사용한다. 또한 일반적으로 휴대전화 제조사들은 심박스 제조사들과 달리 칩셋에 존재하는 다양한 기능들을 단말기에 구현한다. 이러한 개발 과정의 차이는 곧 휴대전화와 심박스가 지원하는 기능들의 차이로 이어진다. 연구팀이 개발한 기술에서는 이러한 단말들의 기능 정보들을 기기별 고유정보로 이용해 단말 기종을 분류했다. 그 시험 결과, 100여 종의 휴대전화 모델들이 잘 구분되는 것을 확인했고, 나아가 휴대전화와 심박스 또한 명확히 구분되는 것을 확인했다. 따라서 이번 기술이 이동통신사에 적용되더라도 심박스 탐지에 충분히 사용될 수 있을 것으로 보인다.

전기및전자공학부 오범석, 안준호 연구원이 공동 제1 저자로 참여하고 배상욱, 손민철, 이용화 연구원과 우리 대학 강민석 교수가 함께 참여한 이번 연구는 보안 최우수학회 중 하나인 `NDSS(Network and Distributed System Security)' 심포지움 2023에 채택됐다. (논문명 : Preventing SIM Box Fraud Using Device Model Fingerprinting)

한편 김용대 교수 연구팀은 2012년부터 현재까지 이동통신 보안 분야에서 다양한 연구를 진행했다. 2015년에는 상용 VoLTE 서비스의 10가지 구현 취약점들을 발견해 미국 컴퓨터 침해 사고 대응반(CERT)에 제보했고, 2019년에는 LTE 이동통신 취약점 자동분석 시스템을 개발, 51개의 새로운 취약점을 발견해 통신사 및 제조사들에 해당 문제들을 보고했다. 2022년에는 43개의 휴대전화 이동통신 칩에서 26개의 보안 취약점을 찾아 휴대전화 제조사들에게 보고했다.

공동 제1 저자인 오범석 연구원은 "100여 개의 이동통신 단말들을 이용해 휴대전화와 심박스가 잘 구분되는 것을 확인한 상태다ˮ며, "실제 보이스피싱 기술에 적용하기 위해서는 이동통신사와의 협력을 통해 상용 데이터를 활용한 검증과 기술 고도화가 필요하다ˮ 라고 말했다.

김용대 교수는 "합법적으로 심박스를 사용하는 사업 또한 존재하며 이동통신사에서 심박스를 탐지하는 것도 중요하지만 이 중 불법적으로 이용되는 심박스를 골라내는 것이 더 중요하다”며, "이 기술을 효과적으로 적용하기 위해서는 심박스 등록제가 필요한데 보이스피싱 목적이 아닌 합법적으로 사용되고 있는 심박스들은 사업 목적에 대해 등록을 하면 되고 그렇지 않은 심박스는 미등록 심박스이므로 적발이 가능하다”라고 말했다.

이번 연구는 경찰청 국가개발연구사업 <네트워크 기반 보이스피싱 탐지 및 추적 기술 개발>과 정보통신기획평가원 <정형 및 비교 분석을 통한 자동화된 이동통신 프로토콜 보안성 진단 기술> 사업 그리고 융합보안대학원 사업의 지원을 받아 수행됐다. 아울러, 현재 연구팀은 실제 고객의 피해 방지로 이어질 수 있도록 SK Telecom과 협업 중에 있다.

2023.03.21

조회수 7849

-

탄소중립을 실현할 인재 양성 본격화

세계적 난제인 탄소중립과 녹색 성장의 실현을 위해 국가 핵심 인재를 양성하고, 사회·경제·환경 분야의 지속가능성 문제를 해결할 연구 수행을 하기 위해 KAIST가 적극적으로 나섰다.

우리 대학 탄소중립 혁신기술 개발 및 혁신 기후기술 실현을 선도해 나가기 위해 녹색성장지속가능대학원(Graduate School of Green Growth & Sustainability)을 설립했고 올해 가을학기부터 신입생을 선발할 것이라고 20일 밝혔다.

녹색성장지속가능대학원은 기후 위기에 대응하는 과학기술과 정책·금융을 융합한 국가 핵심 인재를 양성하고, 탄소중립산업을 육성하기 위한 다양한 혁신연구를 통해 산업 및 공공부문의 리더와 창업가를 키우기 위해 올해 3월 설립된 석·박사 대학원 과정이다.

탄소중립 혁신기술 개발을 위해 이종 학문 분야 융복합을 지향하는 동 대학원은, 공과대학 및 인문사회경영 분야 15개 학과의 43명의 교수진이 `탄소중립이행평가', `탄소중립기술시스템', `에너지기술시스템', `자원순환기술시스템'이란 4대 중점분야에서 교육과 연구를 수행한다. 대학원을 졸업하면 국내·외 에너지·기후분야 융합대학 및 연구기관에서 교수나 연구자로 활동하거나, 국제기구와 민간기업, 투자사 등에서 지속가능·ESG 분야 사업개발자 및 컨설턴트로, 나아가 기후기술 분야의 창업가로 활동하면서 탄소중립을 선도하게 된다.

엄지용 책임교수는 “미국의 스탠퍼드 대학이나 콜롬비아 대학 등 세계 정상급 교육 및 연구기관에서 기후 기술 개발에 역량을 집중하고 있는 가운데, KAIST는 2050 탄소중립의 시급성과 기후 위기 대응을 위해 학문 분야 간 높은 장벽을 과감히 허물고, 탄소배출 난감축(hard-to-abate) 부문의 도전적인 기후 기술 시스템을 구축하고 실증하기 위해 기존의 교육과 연구의 체계를 혁신하고 있다”면서 “특히, 한계 돌파형 기후 기술 개발로 새로운 시장 기회를 창출하고 탄소중립의 실현 가능성을 높이려면 정책 및 금융 측면의 평가와 분석이 수반되어야 하는데, 이 같은 초학제적 시도는 KAIST가 유일하다”고 전했다.

입학에 관한 내용은 KAIST 입학 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/) 또는 녹색성장지속가능대학원 홈페이지(http://gggs.kaist.ac.kr/) 에서 확인할 수 있으며, 3월 23일 19시 대학원 입시설명회 사전등록링크는 다음과 같다. (https://forms.gle/5LthKGBnXUadREBx9)

탄소중립을 실현할 인재 양성 본격화

세계적 난제인 탄소중립과 녹색 성장의 실현을 위해 국가 핵심 인재를 양성하고, 사회·경제·환경 분야의 지속가능성 문제를 해결할 연구 수행을 하기 위해 KAIST가 적극적으로 나섰다.

우리 대학 탄소중립 혁신기술 개발 및 혁신 기후기술 실현을 선도해 나가기 위해 녹색성장지속가능대학원(Graduate School of Green Growth & Sustainability)을 설립했고 올해 가을학기부터 신입생을 선발할 것이라고 20일 밝혔다.

녹색성장지속가능대학원은 기후 위기에 대응하는 과학기술과 정책·금융을 융합한 국가 핵심 인재를 양성하고, 탄소중립산업을 육성하기 위한 다양한 혁신연구를 통해 산업 및 공공부문의 리더와 창업가를 키우기 위해 올해 3월 설립된 석·박사 대학원 과정이다.

탄소중립 혁신기술 개발을 위해 이종 학문 분야 융복합을 지향하는 동 대학원은, 공과대학 및 인문사회경영 분야 15개 학과의 43명의 교수진이 `탄소중립이행평가', `탄소중립기술시스템', `에너지기술시스템', `자원순환기술시스템'이란 4대 중점분야에서 교육과 연구를 수행한다. 대학원을 졸업하면 국내·외 에너지·기후분야 융합대학 및 연구기관에서 교수나 연구자로 활동하거나, 국제기구와 민간기업, 투자사 등에서 지속가능·ESG 분야 사업개발자 및 컨설턴트로, 나아가 기후기술 분야의 창업가로 활동하면서 탄소중립을 선도하게 된다.

엄지용 책임교수는 “미국의 스탠퍼드 대학이나 콜롬비아 대학 등 세계 정상급 교육 및 연구기관에서 기후 기술 개발에 역량을 집중하고 있는 가운데, KAIST는 2050 탄소중립의 시급성과 기후 위기 대응을 위해 학문 분야 간 높은 장벽을 과감히 허물고, 탄소배출 난감축(hard-to-abate) 부문의 도전적인 기후 기술 시스템을 구축하고 실증하기 위해 기존의 교육과 연구의 체계를 혁신하고 있다”면서 “특히, 한계 돌파형 기후 기술 개발로 새로운 시장 기회를 창출하고 탄소중립의 실현 가능성을 높이려면 정책 및 금융 측면의 평가와 분석이 수반되어야 하는데, 이 같은 초학제적 시도는 KAIST가 유일하다”고 전했다.

입학에 관한 내용은 KAIST 입학 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/) 또는 녹색성장지속가능대학원 홈페이지(http://gggs.kaist.ac.kr/) 에서 확인할 수 있으며, 3월 23일 19시 대학원 입시설명회 사전등록링크는 다음과 같다. (https://forms.gle/5LthKGBnXUadREBx9)

2023.03.20

조회수 7772

-

김재철AI대학원 이신의 박사과정, 2023 애플 머신러닝 연구 장학생 선정

우리 대학 김재철AI대학원의 박사과정 이신의 씨(지도교수 황성주, 이주호)가 2023 애플 머신러닝 연구 장학생(Apple Scholars in AI/ML PhD fellowship program)에 선정됐다. 애플의 머신러닝 연구 장학생 프로그램은 컴퓨터공학 분야에서 미래가 유망한 신진 연구자들을 발굴하고 지원하기 위해 2020년 시작됐다. 매년 전 세계 관련 분야 대학원생 중 소수의 인원을 선발해 2년간 연구 및 학술대회 참여를 위한 지원금 및 인턴십 기회를 제공한다. 또한, 현직 애플 엔지니어의 멘토링도 받게 된다. 올해는 미국 존스홉킨스대 · MIT · 스탠퍼드대, 영국의 임페리얼 컬리지 런던 · 에딘버러대, 중국 칭화대, 홍콩의 홍공과기대, 이스라엘 테크니온공대 등 유수의 대학에서 22명의 박사과정 학생이 선발됐다. 아시아에서는 이신의 씨를 포함해 중국 2명, 홍콩 1명 등 총 4명이 선발됐으며, 이 씨는 국내 최초의 애플 머신러닝 연구 장학생으로 이름을 올렸다.

이신의 씨는 이미지 또는 말뭉치* 같은 대규모 데이터의 학습을 이미 끝낸 거대 인공지능 모델을 새로운 목적에 맞게 다시 학습시키는 '전이학습(transfer learning)' 분야의 연구자다. * 말뭉치: 텍스트를 컴퓨터가 읽을 수 있는 형태로 모아 놓은 언어 자료적은 양의 데이터로도 효과적인 재학습을 가능하게 하는 데이터 증강 방법 및 거대 인공지능 모델이 학습 데이터에 과적합(overfitting) 되는 것을 방지하는 정규화 방법(regularization) 등을 제안해 전이학습의 성능을 향상하는 연구를 수행했다. 또한, 해당 연구 결과를 인공지능 분야에서 세계적인 권위를 인정받는 '컴퓨터언어 학회(ACL)', '표현학습 국제학회(ICLR)', '신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 등에 총 11편의 논문으로 게재했다. 이신의 씨는 "이번 애플의 연구 장학생 선정이 큰 동기부여가 되었다"라며, "지금까지의 인공지능 연구는 주로 컴퓨터 비전 분야와 자연어 처리에 집중되어왔지만, 앞으로 인공지능 기술을 물리학과 같은 자연과학에 활용해 다양한 과학 분야를 지원하는 연구를 하고 싶다"라고 포부를 밝혔다.

김재철AI대학원 이신의 박사과정, 2023 애플 머신러닝 연구 장학생 선정

우리 대학 김재철AI대학원의 박사과정 이신의 씨(지도교수 황성주, 이주호)가 2023 애플 머신러닝 연구 장학생(Apple Scholars in AI/ML PhD fellowship program)에 선정됐다. 애플의 머신러닝 연구 장학생 프로그램은 컴퓨터공학 분야에서 미래가 유망한 신진 연구자들을 발굴하고 지원하기 위해 2020년 시작됐다. 매년 전 세계 관련 분야 대학원생 중 소수의 인원을 선발해 2년간 연구 및 학술대회 참여를 위한 지원금 및 인턴십 기회를 제공한다. 또한, 현직 애플 엔지니어의 멘토링도 받게 된다. 올해는 미국 존스홉킨스대 · MIT · 스탠퍼드대, 영국의 임페리얼 컬리지 런던 · 에딘버러대, 중국 칭화대, 홍콩의 홍공과기대, 이스라엘 테크니온공대 등 유수의 대학에서 22명의 박사과정 학생이 선발됐다. 아시아에서는 이신의 씨를 포함해 중국 2명, 홍콩 1명 등 총 4명이 선발됐으며, 이 씨는 국내 최초의 애플 머신러닝 연구 장학생으로 이름을 올렸다.

이신의 씨는 이미지 또는 말뭉치* 같은 대규모 데이터의 학습을 이미 끝낸 거대 인공지능 모델을 새로운 목적에 맞게 다시 학습시키는 '전이학습(transfer learning)' 분야의 연구자다. * 말뭉치: 텍스트를 컴퓨터가 읽을 수 있는 형태로 모아 놓은 언어 자료적은 양의 데이터로도 효과적인 재학습을 가능하게 하는 데이터 증강 방법 및 거대 인공지능 모델이 학습 데이터에 과적합(overfitting) 되는 것을 방지하는 정규화 방법(regularization) 등을 제안해 전이학습의 성능을 향상하는 연구를 수행했다. 또한, 해당 연구 결과를 인공지능 분야에서 세계적인 권위를 인정받는 '컴퓨터언어 학회(ACL)', '표현학습 국제학회(ICLR)', '신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 등에 총 11편의 논문으로 게재했다. 이신의 씨는 "이번 애플의 연구 장학생 선정이 큰 동기부여가 되었다"라며, "지금까지의 인공지능 연구는 주로 컴퓨터 비전 분야와 자연어 처리에 집중되어왔지만, 앞으로 인공지능 기술을 물리학과 같은 자연과학에 활용해 다양한 과학 분야를 지원하는 연구를 하고 싶다"라고 포부를 밝혔다.

2023.03.17

조회수 7292

-

공학생물학 인재 양성 본격화

국가 필수전략기술이면서 디지털바이오 분야의 핵심이라 할 수 있는 합성생물학 분야로 알려진 공학생물학(Engineering Biology)은 생명과학에 공학적 기술개념을 도입하여 인공적으로 생명체의 구성요소·시스템을 설계·제작·합성할 수 있는 미래가 주목하는 학문·기술 분야이다.

우리 대학은 `공학생물학대학원(Graduate School of Engineering Biology)'을 설립하고 공학과 생명과학의 최신 융합 분야에서 세계적인 연구 및 교육 혁신의 교두보 역할을 하겠다고 17일 밝혔다.

공학생물학은 바이오 R&D와 디지털·AI·로봇자동화 기술의 융합으로 고속·대량·저비용화를 실현하고, 기존 바이오 기술의 한계를 극복하며 환경·의약·화학·에너지 등 전방위적 산업적 활용과 막대한 시장 창출이 전망되는 분야다.

지금은 인공지능(AI) 기술이 빠른 속도로 발전하고 있어 인공지능 시대라 말할 수 있지만, 10년 후인 `포스트 인공지능 시대'에 미리 대비하기 위해 생명 시스템의 공학적 설계·합성을 연구하는 시대를 미리 준비한다는 목적이다.

미국, 영국, 중국, 일본 등 주요국들은 국가 차원에서 공학생물학(합성생물학)을 전략적 육성 분야로 지정, 핵심기술을 조기 확보하고, 글로벌 기술패권 경쟁에 선제적·전략적 대응을 위해 우수 인력 양성에 집중하고 있다.

이러한 공학생물학의 미래 가능성으로 인해 고급 인력에 대한 수요가 매우 높은 반면, 관련 학과의 부재 등으로 인력 공급이 매우 부족한 수요-공급 불균형의 문제를 해소하고 관련 산업을 활성화하고자 한다. 공학생물학 전공 졸업생은 관련 학계뿐만 아니라 바이오소재, 신약개발, 질병·감염병 진단기술, 기후환경대응기술, 디지털바이오 등 다양한 산업계로 진출하여 국내 바이오산업을 선도하는 정예 공학자로 활약이 기대된다.

이를 위해 KAIST의 생명과학기술대학과 공과대학이 한국생명공학연구원(KRIBB)와 협력하여 최적의 교수진을 구성하고 기초·응용 분야를 아우르는 세계 최고의 공학생물학 교육과정과 ‘First Mover’ 연구 프로그램을 구축하겠다는 계획이다. 현재 한국생명공학연구원은 합성생물학전문연구소를 설립(`22)하고, 세 개의 산하 연구센터(합성생물학, 세포공장, 유전자교정연구센터)를 통해 공학생물학 분야 육성을 본격화하고 있다.

우리 대학 조병관 공학생물학대학원 책임교수는 "생명과학, 화학, 화학공학, 컴퓨터공학, 로봇공학을 포괄하는 융합학문을 바탕으로 기존의 한계를 극복하는 새로운 생명시스템의 구현을 목표로 하고 있다ˮ며, "이를 통해 본 대학원은 생명과학을 새로운 시각으로 바라보고 ‘First Mover’ 연구를 추구하여 학계, 산업계, 경제계에 새로운 비전을 지속적으로 제공할 것ˮ이라고 전했다.

한편, 2023년 가을학기 공학생물학대학원의 석·박사과정 온라인 원서접수는 3월 31일부터 시작된다. 입시설명회는 3월 31일(금) 오후 4시부터 온라인으로 개최된다. 사전등록링크: https://forms.gle/4Fjc1FB19xmMFohf9). 입학 관련 자세한 사항은 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/graduate/)에서 확인할 수 있다.

공학생물학 인재 양성 본격화

국가 필수전략기술이면서 디지털바이오 분야의 핵심이라 할 수 있는 합성생물학 분야로 알려진 공학생물학(Engineering Biology)은 생명과학에 공학적 기술개념을 도입하여 인공적으로 생명체의 구성요소·시스템을 설계·제작·합성할 수 있는 미래가 주목하는 학문·기술 분야이다.

우리 대학은 `공학생물학대학원(Graduate School of Engineering Biology)'을 설립하고 공학과 생명과학의 최신 융합 분야에서 세계적인 연구 및 교육 혁신의 교두보 역할을 하겠다고 17일 밝혔다.

공학생물학은 바이오 R&D와 디지털·AI·로봇자동화 기술의 융합으로 고속·대량·저비용화를 실현하고, 기존 바이오 기술의 한계를 극복하며 환경·의약·화학·에너지 등 전방위적 산업적 활용과 막대한 시장 창출이 전망되는 분야다.

지금은 인공지능(AI) 기술이 빠른 속도로 발전하고 있어 인공지능 시대라 말할 수 있지만, 10년 후인 `포스트 인공지능 시대'에 미리 대비하기 위해 생명 시스템의 공학적 설계·합성을 연구하는 시대를 미리 준비한다는 목적이다.

미국, 영국, 중국, 일본 등 주요국들은 국가 차원에서 공학생물학(합성생물학)을 전략적 육성 분야로 지정, 핵심기술을 조기 확보하고, 글로벌 기술패권 경쟁에 선제적·전략적 대응을 위해 우수 인력 양성에 집중하고 있다.

이러한 공학생물학의 미래 가능성으로 인해 고급 인력에 대한 수요가 매우 높은 반면, 관련 학과의 부재 등으로 인력 공급이 매우 부족한 수요-공급 불균형의 문제를 해소하고 관련 산업을 활성화하고자 한다. 공학생물학 전공 졸업생은 관련 학계뿐만 아니라 바이오소재, 신약개발, 질병·감염병 진단기술, 기후환경대응기술, 디지털바이오 등 다양한 산업계로 진출하여 국내 바이오산업을 선도하는 정예 공학자로 활약이 기대된다.

이를 위해 KAIST의 생명과학기술대학과 공과대학이 한국생명공학연구원(KRIBB)와 협력하여 최적의 교수진을 구성하고 기초·응용 분야를 아우르는 세계 최고의 공학생물학 교육과정과 ‘First Mover’ 연구 프로그램을 구축하겠다는 계획이다. 현재 한국생명공학연구원은 합성생물학전문연구소를 설립(`22)하고, 세 개의 산하 연구센터(합성생물학, 세포공장, 유전자교정연구센터)를 통해 공학생물학 분야 육성을 본격화하고 있다.

우리 대학 조병관 공학생물학대학원 책임교수는 "생명과학, 화학, 화학공학, 컴퓨터공학, 로봇공학을 포괄하는 융합학문을 바탕으로 기존의 한계를 극복하는 새로운 생명시스템의 구현을 목표로 하고 있다ˮ며, "이를 통해 본 대학원은 생명과학을 새로운 시각으로 바라보고 ‘First Mover’ 연구를 추구하여 학계, 산업계, 경제계에 새로운 비전을 지속적으로 제공할 것ˮ이라고 전했다.

한편, 2023년 가을학기 공학생물학대학원의 석·박사과정 온라인 원서접수는 3월 31일부터 시작된다. 입시설명회는 3월 31일(금) 오후 4시부터 온라인으로 개최된다. 사전등록링크: https://forms.gle/4Fjc1FB19xmMFohf9). 입학 관련 자세한 사항은 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/graduate/)에서 확인할 수 있다.

2023.03.17

조회수 9345

-

인공지능으로 코로나19 치료제 팍스로비드와 기존 약물간 반응 예측 고도화

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 인공지능 기반 약물 상호작용 예측 기술을 고도화해, 코로나19 치료제로 사용되는 팍스로비드(PaxlovidTM) 성분과 기존 승인된 약물 간의 상호작용 분석 결과를 논문으로 발표했다고 16일 밝혔다. 이번 논문은 국제저명학술지인 「미국국립과학원회보 (PNAS)」誌’ 3월 13일자 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Computational prediction of interactions between Paxlovid and prescription drugs

※ 저자 정보 : 김예지(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 류재용(덕성여자대학교, 공동 제1 저자), 김현욱(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 4명

연구팀은 이번 연구에서 2018년에 개발한 인공지능 기반의 약물 상호작용 예측 모델인 딥디디아이(DeepDDI)를 고도화한 딥디디아이2(DeepDDI2)를 개발했다. 딥디디아이2는 기존 딥디디아이가 예측하는 86가지 약물 상호작용 종류보다 더 많은, 총 113가지의 약물 상호작용 종류를 예측한다.

연구팀은 딥디디아이2를 이용하여 코로나19 치료제인 팍스로비드*의 성분(리토나비르, 니르마트렐비르)과 기존에 승인된 약물 간의 상호작용 가능성을 예측하였다. 연구팀은 코로나19 환자 중 고위험군인 고혈압, 당뇨병 등을 앓고 있는 만성질환자가 이미 약물을 복용하고 있어, 약물 상호작용 및 약물 이상 반응이 충분히 분석되지 않은 팍스로비드를 복용 시 문제가 될 수 있다는 점에 착안해 이번 연구를 수행했다.

* 팍스로비드 : 팍스로비드는 미국 제약사인 화이자가 개발한 코로나19 치료제로, 2021년 12월 미국 식품의약국(FDA)의 긴급사용승인을 받았다.

연구팀은 팍스로비드의 성분인 리토나비르와 니르마트렐비르가 2,248개의 승인된 약물과 어떤 상호작용을 하는지, 딥디디아이2를 이용해 예측했다. 예측 결과 리토나비르는 1,403개의 승인된 약물과, 니르마트렐비르는 673개의 승인된 약물과 상호작용이 있을 것으로 예측됐다.

또한, 연구팀은 예측 결과를 활용해, 약물 상호작용 가능성이 높은 승인 약물에 대해, 동일 기전을 갖되 약물 상호작용 가능성이 낮은 대체 약물들을 제안했다. 이에 따라, 리토나비르와의 약물 상호작용 가능성을 낮출 수 있는 대체 약물 124개와 니르마트렐비르와의 약물 상호작용 가능성을 낮출 수 있는 대체 약물 239개를 제안했다.

이번 연구 성과를 통해 약물 상호작용을 정확하게 예측할 수 있는 인공지능 모델을 활용하는 것이 가능해졌으며, 이는 신약 개발 및 약물 처방 시 유용한 정보를 제공함으로써, 디지털 헬스케어, 정밀의료 산업 및 제약 산업에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 "이번 연구 결과는 실험과 임상을 통해 검증된 것은 아니므로 100% 의존해서는 안된다“고 강조하면서 ”팬데믹과 같이 긴급한 상황에서 신속하게 개발된 약물을 사용할 때, 예측된 약물 상호작용 유래 약물 이상 반응결과를 전문의가 미리 검토하여 약을 처방할 때 도움을 줄 수 있다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 KAIST 코로나대응 과학기술 뉴딜사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

인공지능으로 코로나19 치료제 팍스로비드와 기존 약물간 반응 예측 고도화

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 인공지능 기반 약물 상호작용 예측 기술을 고도화해, 코로나19 치료제로 사용되는 팍스로비드(PaxlovidTM) 성분과 기존 승인된 약물 간의 상호작용 분석 결과를 논문으로 발표했다고 16일 밝혔다. 이번 논문은 국제저명학술지인 「미국국립과학원회보 (PNAS)」誌’ 3월 13일자 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Computational prediction of interactions between Paxlovid and prescription drugs

※ 저자 정보 : 김예지(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 류재용(덕성여자대학교, 공동 제1 저자), 김현욱(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 4명

연구팀은 이번 연구에서 2018년에 개발한 인공지능 기반의 약물 상호작용 예측 모델인 딥디디아이(DeepDDI)를 고도화한 딥디디아이2(DeepDDI2)를 개발했다. 딥디디아이2는 기존 딥디디아이가 예측하는 86가지 약물 상호작용 종류보다 더 많은, 총 113가지의 약물 상호작용 종류를 예측한다.

연구팀은 딥디디아이2를 이용하여 코로나19 치료제인 팍스로비드*의 성분(리토나비르, 니르마트렐비르)과 기존에 승인된 약물 간의 상호작용 가능성을 예측하였다. 연구팀은 코로나19 환자 중 고위험군인 고혈압, 당뇨병 등을 앓고 있는 만성질환자가 이미 약물을 복용하고 있어, 약물 상호작용 및 약물 이상 반응이 충분히 분석되지 않은 팍스로비드를 복용 시 문제가 될 수 있다는 점에 착안해 이번 연구를 수행했다.

* 팍스로비드 : 팍스로비드는 미국 제약사인 화이자가 개발한 코로나19 치료제로, 2021년 12월 미국 식품의약국(FDA)의 긴급사용승인을 받았다.

연구팀은 팍스로비드의 성분인 리토나비르와 니르마트렐비르가 2,248개의 승인된 약물과 어떤 상호작용을 하는지, 딥디디아이2를 이용해 예측했다. 예측 결과 리토나비르는 1,403개의 승인된 약물과, 니르마트렐비르는 673개의 승인된 약물과 상호작용이 있을 것으로 예측됐다.

또한, 연구팀은 예측 결과를 활용해, 약물 상호작용 가능성이 높은 승인 약물에 대해, 동일 기전을 갖되 약물 상호작용 가능성이 낮은 대체 약물들을 제안했다. 이에 따라, 리토나비르와의 약물 상호작용 가능성을 낮출 수 있는 대체 약물 124개와 니르마트렐비르와의 약물 상호작용 가능성을 낮출 수 있는 대체 약물 239개를 제안했다.

이번 연구 성과를 통해 약물 상호작용을 정확하게 예측할 수 있는 인공지능 모델을 활용하는 것이 가능해졌으며, 이는 신약 개발 및 약물 처방 시 유용한 정보를 제공함으로써, 디지털 헬스케어, 정밀의료 산업 및 제약 산업에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 "이번 연구 결과는 실험과 임상을 통해 검증된 것은 아니므로 100% 의존해서는 안된다“고 강조하면서 ”팬데믹과 같이 긴급한 상황에서 신속하게 개발된 약물을 사용할 때, 예측된 약물 상호작용 유래 약물 이상 반응결과를 전문의가 미리 검토하여 약을 처방할 때 도움을 줄 수 있다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 KAIST 코로나대응 과학기술 뉴딜사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.16

조회수 9940

-

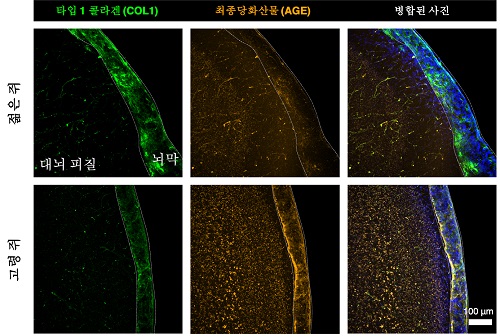

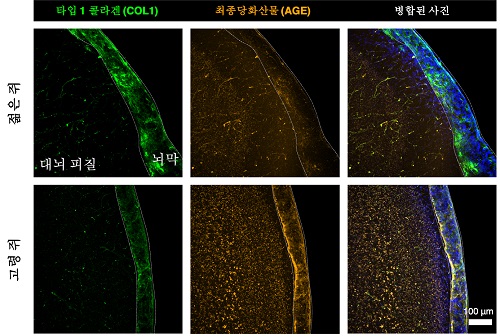

노화된 뇌막 속 쌓인 당이 장애 유발 최초 규명

평균연령 증가로 인해 심각한 뇌 질환을 동반하지 않은 일반적인 노화로 인한 뇌의 변화에 관한 연구 역시 필요한 추세다. 노화 연구와 관련하여 노화가 진행될수록 몸속에 ‘당’이 축적되고 이렇게 축적된 당은 노화-연관 염증, 혈관질환 등 다양한 질환의 원인 물질이 된다. 결국‘남아도는 당 분자’는 몸속 다양한 단백질에 붙어 단백질의 기능을 방해한다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 김필남 교수, 정용 교수 공동연구팀이 뇌를 감싸고 있는 뇌막(혹은 뇌수막; brain meninges)이 노화에 따른 `당' 축적이 되면서 뇌 피질을 감싸고 있는 ‘최전선 방어벽'으로의 기능에 장애가 일어남을 확인했다고 15일 밝혔다.

김 교수 연구팀은 고령자의 뇌막에서 당 분자의 과도한 축적을 확인하고, 생쥐 모델에서도 나이에 따른 당의 축적이 이뤄짐을 확인하였다. 뇌막은 뇌를 감싸고 있는 얇은 막으로 뇌척수액과 피질의 경계에 존재하며 뇌를 보호하는 중요한 기능을 하고 있다. 이번 연구에서는 이러한 뇌막이 노화로 인해 생기는 기능이상이 뇌 속 ‘남아도는’ 당에 의해서 유도됨을 밝혔다. 특히, 노화에 의해서 뇌막이 얇아지고 끈적해지면서 뇌척수액과 뇌피질과의 물질교환이 감소하는 것에 대한 원리 규명에 새로운 패러다임을 제공하게 되었다.

이번 연구는 KAIST 바이오및뇌공학과 김효민 박사과정 학생과 김신흔 박사가 공동 제1 저자로 참여해 국제 학술지 `노화하는 세포(Aging Cell)'에 지난 2월 28일 자 온라인판으로 게재됐다. (논문명: Glycation mediated tissue level remodeling of brain meningeal membrane by aging)

뇌척수액과 직접 맞닿아 있는 뇌막은 주로 콜라겐 (collagen)이라는 세포외기질 (Extracellular Matrix, ECM) 단백질로 구성되어 있으며 이 단백질을 생산하는 세포인 섬유아세포 (fibroblast) 로 이루어져 있다. 당이 흡착된 콜라겐 단백질과 부착된 세포는 콜라겐의 생산기능이 떨어지는 반면, 콜라겐의 분해 효소의 발현이 높아지면서 뇌막은 지속적으로 얇아지고 붕괴된다.

지속적인 당 섭취로 인해서 초과된 당 분자가 뇌에 쌓이면서 신경세포의 변성과 뇌 질환 간의 연구는 지속적으로 진행되어 왔다. 하지만 뇌를 감싸고 있는 뇌막 자체에 초점을 두어 당 축적으로 인한 뇌막 변성 및 기능 장애를 확인한 것은 이번 연구에서 최초로 제시되었으며, 이는 뇌 질환 연구에서의 새로운 치료접근을 제시할 것을 기대할 수 있다.

제1 저자인 김효민 연구원은 “인간의 뇌에서 시작해서 생체모사 뇌막 모델과 동물모델을 활용한 융합적 접근으로 노화로 인한 뇌 장벽 변화에 대해 규명한 흥미로운 연구ˮ 라고 연구 결과를 소개했다.

김필남 교수 연구팀은 이러한 뇌막을 비롯한 인체 전반적으로 쌓이는 당을 제거하기 위한 연구개발을 진행하고 있다. 인체에서 단백질과 당이 만나서 형성되는 찌꺼기인 최종당화산물(Advanced glycation end product)는 대식세포에 의해서 일부 제거된다. 하지만, 콜라겐과 같은 세포외기질 단백질과 결합한 당화산물은 자연적으로는 제거되기 어렵다. 본 연구진은 KAIST-세라젬 연구센터를 통해서 ‘몸 속 당 찌꺼기’ 제거를 위한 헬스케어 의료기기를 개발하고 있다.

이번 연구는 한국연구재단 집단연구지원을 받아 수행됐다.

노화된 뇌막 속 쌓인 당이 장애 유발 최초 규명

평균연령 증가로 인해 심각한 뇌 질환을 동반하지 않은 일반적인 노화로 인한 뇌의 변화에 관한 연구 역시 필요한 추세다. 노화 연구와 관련하여 노화가 진행될수록 몸속에 ‘당’이 축적되고 이렇게 축적된 당은 노화-연관 염증, 혈관질환 등 다양한 질환의 원인 물질이 된다. 결국‘남아도는 당 분자’는 몸속 다양한 단백질에 붙어 단백질의 기능을 방해한다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 김필남 교수, 정용 교수 공동연구팀이 뇌를 감싸고 있는 뇌막(혹은 뇌수막; brain meninges)이 노화에 따른 `당' 축적이 되면서 뇌 피질을 감싸고 있는 ‘최전선 방어벽'으로의 기능에 장애가 일어남을 확인했다고 15일 밝혔다.

김 교수 연구팀은 고령자의 뇌막에서 당 분자의 과도한 축적을 확인하고, 생쥐 모델에서도 나이에 따른 당의 축적이 이뤄짐을 확인하였다. 뇌막은 뇌를 감싸고 있는 얇은 막으로 뇌척수액과 피질의 경계에 존재하며 뇌를 보호하는 중요한 기능을 하고 있다. 이번 연구에서는 이러한 뇌막이 노화로 인해 생기는 기능이상이 뇌 속 ‘남아도는’ 당에 의해서 유도됨을 밝혔다. 특히, 노화에 의해서 뇌막이 얇아지고 끈적해지면서 뇌척수액과 뇌피질과의 물질교환이 감소하는 것에 대한 원리 규명에 새로운 패러다임을 제공하게 되었다.

이번 연구는 KAIST 바이오및뇌공학과 김효민 박사과정 학생과 김신흔 박사가 공동 제1 저자로 참여해 국제 학술지 `노화하는 세포(Aging Cell)'에 지난 2월 28일 자 온라인판으로 게재됐다. (논문명: Glycation mediated tissue level remodeling of brain meningeal membrane by aging)

뇌척수액과 직접 맞닿아 있는 뇌막은 주로 콜라겐 (collagen)이라는 세포외기질 (Extracellular Matrix, ECM) 단백질로 구성되어 있으며 이 단백질을 생산하는 세포인 섬유아세포 (fibroblast) 로 이루어져 있다. 당이 흡착된 콜라겐 단백질과 부착된 세포는 콜라겐의 생산기능이 떨어지는 반면, 콜라겐의 분해 효소의 발현이 높아지면서 뇌막은 지속적으로 얇아지고 붕괴된다.

지속적인 당 섭취로 인해서 초과된 당 분자가 뇌에 쌓이면서 신경세포의 변성과 뇌 질환 간의 연구는 지속적으로 진행되어 왔다. 하지만 뇌를 감싸고 있는 뇌막 자체에 초점을 두어 당 축적으로 인한 뇌막 변성 및 기능 장애를 확인한 것은 이번 연구에서 최초로 제시되었으며, 이는 뇌 질환 연구에서의 새로운 치료접근을 제시할 것을 기대할 수 있다.

제1 저자인 김효민 연구원은 “인간의 뇌에서 시작해서 생체모사 뇌막 모델과 동물모델을 활용한 융합적 접근으로 노화로 인한 뇌 장벽 변화에 대해 규명한 흥미로운 연구ˮ 라고 연구 결과를 소개했다.

김필남 교수 연구팀은 이러한 뇌막을 비롯한 인체 전반적으로 쌓이는 당을 제거하기 위한 연구개발을 진행하고 있다. 인체에서 단백질과 당이 만나서 형성되는 찌꺼기인 최종당화산물(Advanced glycation end product)는 대식세포에 의해서 일부 제거된다. 하지만, 콜라겐과 같은 세포외기질 단백질과 결합한 당화산물은 자연적으로는 제거되기 어렵다. 본 연구진은 KAIST-세라젬 연구센터를 통해서 ‘몸 속 당 찌꺼기’ 제거를 위한 헬스케어 의료기기를 개발하고 있다.

이번 연구는 한국연구재단 집단연구지원을 받아 수행됐다.

2023.03.15

조회수 7887

-

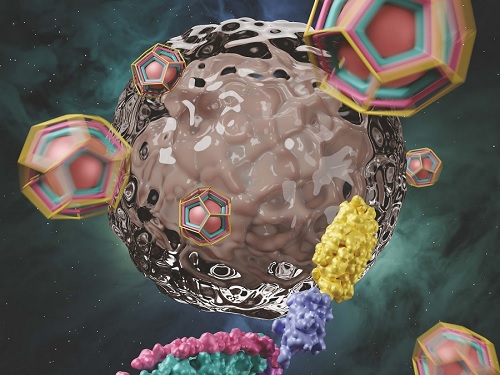

KAIST, 암세포에만 약물 전달 가능한 클라트린 조립체 개발

암을 부작용 없이 효과적으로 치료하기 위해서는 약물을 암세포에 특이적으로 전달할 수 있는 기술이 필요하다. 단백질로 구성되어 있는 단백질 조립체는 암 치료를 위한 약물 전달에 널리 활용되고 있다. 단백질 조립체를 약물 전달에 이용하기 위해서는 암세포를 인식하는 단백질과 암세포를 사멸시키는 약물을 단백질 조립체에 효과적으로 접합시키는 기술, 즉 기능화(functionalization) 기술이 필수적이다. 그러나, 단백질 조립체의 경우 기능화 과정이 매우 복잡하고, 효율이 낮으며, 대부분 작은 크기의 화학 약물(chemical drug)의 적용에만 한정되어 실제 사용에 많은 제약이 있었다.

우리 대학 생명과학과 김학성 교수 연구팀이 암세포에 특이적으로 약물을 전달할 수 있는 클라트린 조립체를 개발했다고 14일 밝혔다.

생체 내 클라트린이라는 단백질 조립체는 세포 안에서 자가조립(self-assembly)되어 물질을 효율적으로 수송(endocytosis)한다. 클라트린 조립체는 먼저 3개의 중쇄(heavy chain)와 3개의 경쇄(light chain)가 결합하여 트리스켈리온(triskelion)이 만들어지고, 이후 트리스켈리온이 자가조립 되어 형성된다. 연구팀은 이에 착안하여, 암세포에 특이적으로 약물을 전달하기 위해 암세포 인식 단백질과 독소 단백질의 기능화가 용이하도록 클라트린 사슬을 설계하였고, 이를 이용하여 새로운 형태의 클라트린 조립체(clathrin assembly)를 얻었다. (그림 1)

개발된 클라트린 조립체는 원 포트 반응(one-pot reaction)으로 두 종류의 단백질(암세포 인식 단백질과 독소 단백질)을 동시에 높은 효율로 접합시킬 수 있어, 향후 약물 전달, 백신 개발 및 질병 진단 등을 포함한 생물 의학 분야에서 광범위하게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구에서는 대표적인 종양 표지자인 상피세포성장인자수용체(EGFR)를 인식하는 단백질을 사용하여, 암세포에 특이적으로 약물을 전달할 수 있었다. EGFR을 인식하는 단백질로 기능화된 클라트린 조립체는 결합증대 효과(avidity effect)로 인해, 기존보다 무려 900배 이상 향상된 결합력을 보였다. 연구팀은 이를 기반으로, 독소 단백질을 연결한 클라트린 조립체를 세포에 처리했을 때, 정상 세포에는 영향이 없으나 암세포만 효과적으로 사멸시킨다는 것을 확인했다.

우리 대학 생명과학과 김홍식 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `스몰(Small)'에 지난 2월 22일 자 19권 8호에 출판됐으며, 표지 논문으로 선정됐다. (그림 2) (논문명 : Construction and Functionalization of a Clathrin Assembly for a Targeted Protein Delivery)

제1 저자인 김홍식 박사는 "클라트린은 기능화가 어렵고 포유류의 세포로부터 추출해서 얻었기 때문에 실질적인 적용이 제한되었다”라며 “이번 연구에서 새로 설계한 클라트린 조립체는 한 번의 반응으로 서로 다른 두 종류의 단백질로 기능화할 수 있고, 대장균에서 생산 가능하여, 생물 의학 분야에서 광범위하게 활용될 수 있는 단백질 조립체 응용 기술이 될 것이다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 글로벌박사양성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

KAIST, 암세포에만 약물 전달 가능한 클라트린 조립체 개발

암을 부작용 없이 효과적으로 치료하기 위해서는 약물을 암세포에 특이적으로 전달할 수 있는 기술이 필요하다. 단백질로 구성되어 있는 단백질 조립체는 암 치료를 위한 약물 전달에 널리 활용되고 있다. 단백질 조립체를 약물 전달에 이용하기 위해서는 암세포를 인식하는 단백질과 암세포를 사멸시키는 약물을 단백질 조립체에 효과적으로 접합시키는 기술, 즉 기능화(functionalization) 기술이 필수적이다. 그러나, 단백질 조립체의 경우 기능화 과정이 매우 복잡하고, 효율이 낮으며, 대부분 작은 크기의 화학 약물(chemical drug)의 적용에만 한정되어 실제 사용에 많은 제약이 있었다.

우리 대학 생명과학과 김학성 교수 연구팀이 암세포에 특이적으로 약물을 전달할 수 있는 클라트린 조립체를 개발했다고 14일 밝혔다.

생체 내 클라트린이라는 단백질 조립체는 세포 안에서 자가조립(self-assembly)되어 물질을 효율적으로 수송(endocytosis)한다. 클라트린 조립체는 먼저 3개의 중쇄(heavy chain)와 3개의 경쇄(light chain)가 결합하여 트리스켈리온(triskelion)이 만들어지고, 이후 트리스켈리온이 자가조립 되어 형성된다. 연구팀은 이에 착안하여, 암세포에 특이적으로 약물을 전달하기 위해 암세포 인식 단백질과 독소 단백질의 기능화가 용이하도록 클라트린 사슬을 설계하였고, 이를 이용하여 새로운 형태의 클라트린 조립체(clathrin assembly)를 얻었다. (그림 1)

개발된 클라트린 조립체는 원 포트 반응(one-pot reaction)으로 두 종류의 단백질(암세포 인식 단백질과 독소 단백질)을 동시에 높은 효율로 접합시킬 수 있어, 향후 약물 전달, 백신 개발 및 질병 진단 등을 포함한 생물 의학 분야에서 광범위하게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구에서는 대표적인 종양 표지자인 상피세포성장인자수용체(EGFR)를 인식하는 단백질을 사용하여, 암세포에 특이적으로 약물을 전달할 수 있었다. EGFR을 인식하는 단백질로 기능화된 클라트린 조립체는 결합증대 효과(avidity effect)로 인해, 기존보다 무려 900배 이상 향상된 결합력을 보였다. 연구팀은 이를 기반으로, 독소 단백질을 연결한 클라트린 조립체를 세포에 처리했을 때, 정상 세포에는 영향이 없으나 암세포만 효과적으로 사멸시킨다는 것을 확인했다.

우리 대학 생명과학과 김홍식 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `스몰(Small)'에 지난 2월 22일 자 19권 8호에 출판됐으며, 표지 논문으로 선정됐다. (그림 2) (논문명 : Construction and Functionalization of a Clathrin Assembly for a Targeted Protein Delivery)

제1 저자인 김홍식 박사는 "클라트린은 기능화가 어렵고 포유류의 세포로부터 추출해서 얻었기 때문에 실질적인 적용이 제한되었다”라며 “이번 연구에서 새로 설계한 클라트린 조립체는 한 번의 반응으로 서로 다른 두 종류의 단백질로 기능화할 수 있고, 대장균에서 생산 가능하여, 생물 의학 분야에서 광범위하게 활용될 수 있는 단백질 조립체 응용 기술이 될 것이다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 글로벌박사양성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.14

조회수 8013

-

대전 방산 특화 개발연구소 구축으로 첨단 드론 연구 본격화

우리 대학 기계공학과 윤용진 교수 총괄연구팀이 지난해 12월 말 대전 방산혁신클러스터사업 중 하나인 총 사업비 129.5억 원을 지원받는‘방산 특화 (첨단 드론) 개발연구소 구축 및 운영’사업에 최종 선정됐다고 13일 밝혔다.

대전 방산혁신클러스터사업은 전담기관인 국방기술진흥연구소에서 수행하며 2026년까지 490억 원 (대전광역시 245억, 방위사업청 245억)을 투입하여 ▲드론 분야 지역특화 로드맵 수립 ▲방산특화 개발 연구소 구축 ▲드론특화 개발비 지원 ▲ 드론 분야 기술 사업화 지원 ▲시험장비 구축 및 지원 ▲ 드론 분야 신규진입 및 창업 지원 등의 핵심사업을 통해 방산 중소·벤처기업 성장을 전주기로 지원하는 사업이다.

전 세계적으로 첨단 드론 개발에 대한 관심이 증가하고 있어 미래지향적이며 발전적인 드론 연구 및 개발을 위해, 방산 특화(첨단 드론) 개발연구소는 대전지역 정부출연 연구기관 및 교육기관의 우수한 과학기술 인프라를 기반으로 첨단 드론에 특화된 핵심·소재·부품 개발에 필요한 연구 환경을 조성해나갈 방침이다.

본 사업을 통해 개발 예정인 첨단 드론은 초소형 나노 드론(Nano drone)과 다양한 험지에 착륙 가능한 형상 변형 드론(Transformable drone)이다. 선진국과 상당한 기술 격차가 있는 초소형 나노 드론의 주요 소재 및 부품 국산화와 다양한 임무를 수행할 수 있는 형상 변형 드론 개발을 목표로 하고 있다.

또 첨단 드론 산업과 관련한 대전 소재 중소기업들이 자발적으로 참여해 정보와 지식을 공유하고 시너지 효과를 창출하는 협력체계를 구축할 계획이다.

특히 지역중소기업과 협업을 통한 선도 연구를 시작으로 드론특화형 전문인력 양성과 혁신적인 개발 기술 제공, 양질의 신산업 및 일자리 창출로 이어지는 첨단 드론 개발 생태계를 구축해 드론 산업 미래시장 주도기술 확보에 기여하는 것이 이번 협력의 장기적인 목표다.

방산 특화(첨단 드론) 개발연구소 구축 및 운영 사업의 성공적인 추진을 위해 KAIST (드론특화 방산 개발연구소장 윤용진 교수, 기계항공공학부 학부장 김정 교수, 을지연구소 소장 정재원 교수 외 2명) 와 공동연구 개발에 충남대학교, 드론 및 지역 중소기업에 대한 이해도가 높은 대전 테크노파크가 참여기관으로 협력하여 사업을 수행한다.

KAIST, 충남대학교, 대전 테크노파크는 이를 위해, ▲연구 협력기반 조성을 위한 상호 인력교류 ▲공동 연구 및 기술 개발을 위한 정보 공유와 학술 교류 ▲첨단 드론 개발 기술 및 동향 등에 대한 사업화 모델 구축·운영 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

윤용진 교수는“본 사업을 통해 K-방산의 최첨단 드론 단순 개발뿐만 아니라 수출 증대 효과도 기대할 수 있기 때문에 효율적인 사업 추진을 통해 최대한의 성과를 도출해 내겠다”고 말했다.

대전 방산 특화 개발연구소 구축으로 첨단 드론 연구 본격화

우리 대학 기계공학과 윤용진 교수 총괄연구팀이 지난해 12월 말 대전 방산혁신클러스터사업 중 하나인 총 사업비 129.5억 원을 지원받는‘방산 특화 (첨단 드론) 개발연구소 구축 및 운영’사업에 최종 선정됐다고 13일 밝혔다.

대전 방산혁신클러스터사업은 전담기관인 국방기술진흥연구소에서 수행하며 2026년까지 490억 원 (대전광역시 245억, 방위사업청 245억)을 투입하여 ▲드론 분야 지역특화 로드맵 수립 ▲방산특화 개발 연구소 구축 ▲드론특화 개발비 지원 ▲ 드론 분야 기술 사업화 지원 ▲시험장비 구축 및 지원 ▲ 드론 분야 신규진입 및 창업 지원 등의 핵심사업을 통해 방산 중소·벤처기업 성장을 전주기로 지원하는 사업이다.

전 세계적으로 첨단 드론 개발에 대한 관심이 증가하고 있어 미래지향적이며 발전적인 드론 연구 및 개발을 위해, 방산 특화(첨단 드론) 개발연구소는 대전지역 정부출연 연구기관 및 교육기관의 우수한 과학기술 인프라를 기반으로 첨단 드론에 특화된 핵심·소재·부품 개발에 필요한 연구 환경을 조성해나갈 방침이다.

본 사업을 통해 개발 예정인 첨단 드론은 초소형 나노 드론(Nano drone)과 다양한 험지에 착륙 가능한 형상 변형 드론(Transformable drone)이다. 선진국과 상당한 기술 격차가 있는 초소형 나노 드론의 주요 소재 및 부품 국산화와 다양한 임무를 수행할 수 있는 형상 변형 드론 개발을 목표로 하고 있다.

또 첨단 드론 산업과 관련한 대전 소재 중소기업들이 자발적으로 참여해 정보와 지식을 공유하고 시너지 효과를 창출하는 협력체계를 구축할 계획이다.

특히 지역중소기업과 협업을 통한 선도 연구를 시작으로 드론특화형 전문인력 양성과 혁신적인 개발 기술 제공, 양질의 신산업 및 일자리 창출로 이어지는 첨단 드론 개발 생태계를 구축해 드론 산업 미래시장 주도기술 확보에 기여하는 것이 이번 협력의 장기적인 목표다.

방산 특화(첨단 드론) 개발연구소 구축 및 운영 사업의 성공적인 추진을 위해 KAIST (드론특화 방산 개발연구소장 윤용진 교수, 기계항공공학부 학부장 김정 교수, 을지연구소 소장 정재원 교수 외 2명) 와 공동연구 개발에 충남대학교, 드론 및 지역 중소기업에 대한 이해도가 높은 대전 테크노파크가 참여기관으로 협력하여 사업을 수행한다.

KAIST, 충남대학교, 대전 테크노파크는 이를 위해, ▲연구 협력기반 조성을 위한 상호 인력교류 ▲공동 연구 및 기술 개발을 위한 정보 공유와 학술 교류 ▲첨단 드론 개발 기술 및 동향 등에 대한 사업화 모델 구축·운영 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

윤용진 교수는“본 사업을 통해 K-방산의 최첨단 드론 단순 개발뿐만 아니라 수출 증대 효과도 기대할 수 있기 때문에 효율적인 사업 추진을 통해 최대한의 성과를 도출해 내겠다”고 말했다.

2023.03.13

조회수 7201

-

생명화학공학과 이재우 교수, 미국화학공학회 석학회원(AIChE Fellow) 선임

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수가 미국화학공학회 (AIChE) 2023년 석학회원 (Fellow)으로 선임됐다고 10일 밝혔다.

미국화학공학회(AIChE)는 세계 최고 권위의 화학 및 생물공학, 소재, 공정, 환경, 에너지 분야 학회다. 110여 개국에서 6만 명에 이르는 회원을 보유하고 있다. 이중 석학회원(Fellow)은 대부분이 미국의 저명한 학자들과 소수의 외국기관 회원으로 구성되며 탁월한 개인 연구업적 및 봉사 실적, 전문 분야 총괄 경력 등 4개 이상의 평가 기준 심사를 거쳐 선정한다.

우리 대학 생명화학공학과 소속으로 2012년 이상엽 연구부총장이, 2013년 이재형 겸직교수(現 USC 석좌교수)가 AIChE 석학회원으로 선임된 후 10년 만에 이재우 교수가 2023년 AIChE 석학회원으로 선임됐다. 따라서 현재 국내에 AIChE 석학회원으로는 3명의 KAIST 교수들이 선임되어 있다.

이재우 교수는 최근 1기압 이하의 이산화탄소가 포함된 배출가스를 부가가치 높은 탄소 재료로 전환하는 공정기술과 케미컬 루핑 공정을 통한 이산화탄소 활용 및 수소생산기술, 반응/분리 공정 직접화 기술들을 개발한 공로를 인정받아 석학회원으로 선정됐다.

이 교수는 서울대학교 화학공학과에서 학사/석사학위를 마치고, 쌍용정유(現 에스오일)에서 공정 디자인 연구자로 다양한 현장경험을 거친 후 미국 카네기 멜론(Carnegie Mellon) 대학 화학공학과에서 박사를 취득했다. 그 이후 독일 아헨공대에서 알렉산더 본 홈볼트 리서치 펠로우(Alexander von Humboldt Research Fellow)로 연구를 수행한 후 뉴욕시립대학(CCNY, CUNY)에 2001년에 조교수로 부임해 2010년 정교수로 승진했고 2012년부터 KAIST 생명화학공학과 교수로 부임해 후학들을 지도하며 탄소중립 및 에너지 시스템에 관련된 연구를 지속해오고 있다.

주요 수상으로는 ‘석명우수화공인상’(2016년)과 공학한림원 ‘2025년 미래 100대 기술’선정(2017년), 과학기술정보통신부 국가연구개발 우수성과 100선(2018년), ‘이수영 교수학습혁신 우수상’(2019년), 리서치 임팩트 어워드(Research Impact Award) (2022년), 그 외 기술혁신상 및 KAIST 공로상 등을 다수 수상한 바 있다.

현재는 기후변화에 대처하는 중요한 탄소중립 연구로 기초적인 원천기술 개발을 목적으로 한 분산형저탄소수소생산 선도연구센터(2022 과기정통부 ERC 선정)와 산업체 응용 부분에 관련된 기술을 개발하는 롯데케미칼-KAIST 탄소중립연구센터 소장으로 핵심 관련분야 연구를 이끌고 있다.

이재우 교수는 이산화탄소 및 다양한 온실가스를 유용한 화학제품으로 전환하는 공정기술에 관련된 연구를 수행할 예정이며, 이와 함께 저탄소 에너지 생산/공급하는 에너지 시스템 개발 및 에너지 소비와 공정 장치의 수를 대폭 줄일 수 있는 공정 집적화 연구를 수행해 지속가능한 산업 및 사회구현에 이바지할 계획이다.

생명화학공학과 이재우 교수, 미국화학공학회 석학회원(AIChE Fellow) 선임

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수가 미국화학공학회 (AIChE) 2023년 석학회원 (Fellow)으로 선임됐다고 10일 밝혔다.

미국화학공학회(AIChE)는 세계 최고 권위의 화학 및 생물공학, 소재, 공정, 환경, 에너지 분야 학회다. 110여 개국에서 6만 명에 이르는 회원을 보유하고 있다. 이중 석학회원(Fellow)은 대부분이 미국의 저명한 학자들과 소수의 외국기관 회원으로 구성되며 탁월한 개인 연구업적 및 봉사 실적, 전문 분야 총괄 경력 등 4개 이상의 평가 기준 심사를 거쳐 선정한다.

우리 대학 생명화학공학과 소속으로 2012년 이상엽 연구부총장이, 2013년 이재형 겸직교수(現 USC 석좌교수)가 AIChE 석학회원으로 선임된 후 10년 만에 이재우 교수가 2023년 AIChE 석학회원으로 선임됐다. 따라서 현재 국내에 AIChE 석학회원으로는 3명의 KAIST 교수들이 선임되어 있다.

이재우 교수는 최근 1기압 이하의 이산화탄소가 포함된 배출가스를 부가가치 높은 탄소 재료로 전환하는 공정기술과 케미컬 루핑 공정을 통한 이산화탄소 활용 및 수소생산기술, 반응/분리 공정 직접화 기술들을 개발한 공로를 인정받아 석학회원으로 선정됐다.

이 교수는 서울대학교 화학공학과에서 학사/석사학위를 마치고, 쌍용정유(現 에스오일)에서 공정 디자인 연구자로 다양한 현장경험을 거친 후 미국 카네기 멜론(Carnegie Mellon) 대학 화학공학과에서 박사를 취득했다. 그 이후 독일 아헨공대에서 알렉산더 본 홈볼트 리서치 펠로우(Alexander von Humboldt Research Fellow)로 연구를 수행한 후 뉴욕시립대학(CCNY, CUNY)에 2001년에 조교수로 부임해 2010년 정교수로 승진했고 2012년부터 KAIST 생명화학공학과 교수로 부임해 후학들을 지도하며 탄소중립 및 에너지 시스템에 관련된 연구를 지속해오고 있다.

주요 수상으로는 ‘석명우수화공인상’(2016년)과 공학한림원 ‘2025년 미래 100대 기술’선정(2017년), 과학기술정보통신부 국가연구개발 우수성과 100선(2018년), ‘이수영 교수학습혁신 우수상’(2019년), 리서치 임팩트 어워드(Research Impact Award) (2022년), 그 외 기술혁신상 및 KAIST 공로상 등을 다수 수상한 바 있다.

현재는 기후변화에 대처하는 중요한 탄소중립 연구로 기초적인 원천기술 개발을 목적으로 한 분산형저탄소수소생산 선도연구센터(2022 과기정통부 ERC 선정)와 산업체 응용 부분에 관련된 기술을 개발하는 롯데케미칼-KAIST 탄소중립연구센터 소장으로 핵심 관련분야 연구를 이끌고 있다.

이재우 교수는 이산화탄소 및 다양한 온실가스를 유용한 화학제품으로 전환하는 공정기술에 관련된 연구를 수행할 예정이며, 이와 함께 저탄소 에너지 생산/공급하는 에너지 시스템 개발 및 에너지 소비와 공정 장치의 수를 대폭 줄일 수 있는 공정 집적화 연구를 수행해 지속가능한 산업 및 사회구현에 이바지할 계획이다.

2023.03.10

조회수 8869

양자대학원 설립해 세계 최고 경쟁력 확보 나선다

우리 대학이 양자대학원(KAIST Graduate School of Quantum Science and Technology)을 설립해 올 가을학기부터 학사 운영을 시작한다. 양자기술은 항공·우주·국방·에너지·의료 등 폭넓은 분야에 활용할 수 있는 기초기술로 현재 8조 원가량인 전 세계 시장 규모는 2030년 101조 원 규모로 성장할 것으로 전망되고 있다. 하지만, 기술 선점 및 가치 창출을 위한 국내 전문 과학기술 인력은 절대적으로 부족한 상태로 양자 분야 주도권을 확보를 위한 인력양성이 시급하다. 우리 대학은 세계 최고 수준의 양자기술을 선도하고 차세대 원천기술 및 국가 경쟁력 확보를 목표로 지난 2월 양자대학원을 설립했다. 양자 컴퓨팅, 양자 통신, 양자 센싱을 비롯한 양자기술 분야 전반에 걸친 석·박사급 인재를 양성한다. 특히, 정부출연연구소와 상호협력해 출연연의 현장 연구 경험을 대학의 교육 및 공동연구에 접목하는 새로운 교육 패러다임을 새롭게 시도한다. 이를 위해, 과학기술정보통신부가 '양자 국가기술전략센터'로 공식 지정한 한국표준과학연구원(KRISS, 원장 박현민)과 손잡았다. 연구와 교육의 시너지를 극대화하기 위해 우리 대학 교수와 겸직교수로 임용된 정출연 연구원이 팀을 이뤄 1명의 학생을 전담하는 '공동지도교수제'를 도입한다. 학생 참여 공동연구도 수행된다. 학생이 양 기관의 공동지도를 받는 과제 중심 심층 연구를 활용해 이론과 실무능력을 겸비한 최고급 양자 분야 전문가를 육성하는 것이 목표다. 이와 함께, 다변화되는 양자기술 수요에 선제적으로 대응하기 위해 물리학과·전기및전자공학부 등 다양한 학과가 참여하는 다학제적 융·복합 교육을 제공한다. 향후, 한국전자통신연구원(ETRI) 및 양자 관련 분야 연구소로 협력 범위를 확대해 다양한 교육 커리큘럼과 공동연구를 활성화할 예정이다. 김은성 양자대학원 책임교수는 "미국의 UC버클리와 로렌스버클리국립연구소, 시카고대학과 아르곤국립연구소처럼 대학과 연구소가 협력해 세계적인 연구와 교육의 허브로 자리매김한 사례가 많다"라고 설명했다. 김 책임교수는 이어 "KAIST 양자대학원도 KRISS와 긴밀하게 협력하는 특화 프로그램을 바탕으로 세계적인 전문인력 양성기관으로 발돋움하고 더 나아가 양자기술의 미래 가치 창출과 신성장동력의 주도권을 확보하기 위해 노력하겠다"라고 포부를 밝혔다. 우리 대학은 오는 30일(목) 16시에 양자대학원 입시설명회를 온·오프라인 동시에 진행하며 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다.

▶ KAIST 양자대학원 홈페이지 바로가기: https://quantum.kaist.ac.kr▶ 양자대학원 입시설명회 사전등록 바로가기 https://forms.gle/vSf3C1BtwpuCugQF9▶ 양자대학원 입시설명회 온라인 입장링크 바로가기 https://kaist.zoom.us/j/89549799217

2023.03.24 조회수 9749

양자대학원 설립해 세계 최고 경쟁력 확보 나선다

우리 대학이 양자대학원(KAIST Graduate School of Quantum Science and Technology)을 설립해 올 가을학기부터 학사 운영을 시작한다. 양자기술은 항공·우주·국방·에너지·의료 등 폭넓은 분야에 활용할 수 있는 기초기술로 현재 8조 원가량인 전 세계 시장 규모는 2030년 101조 원 규모로 성장할 것으로 전망되고 있다. 하지만, 기술 선점 및 가치 창출을 위한 국내 전문 과학기술 인력은 절대적으로 부족한 상태로 양자 분야 주도권을 확보를 위한 인력양성이 시급하다. 우리 대학은 세계 최고 수준의 양자기술을 선도하고 차세대 원천기술 및 국가 경쟁력 확보를 목표로 지난 2월 양자대학원을 설립했다. 양자 컴퓨팅, 양자 통신, 양자 센싱을 비롯한 양자기술 분야 전반에 걸친 석·박사급 인재를 양성한다. 특히, 정부출연연구소와 상호협력해 출연연의 현장 연구 경험을 대학의 교육 및 공동연구에 접목하는 새로운 교육 패러다임을 새롭게 시도한다. 이를 위해, 과학기술정보통신부가 '양자 국가기술전략센터'로 공식 지정한 한국표준과학연구원(KRISS, 원장 박현민)과 손잡았다. 연구와 교육의 시너지를 극대화하기 위해 우리 대학 교수와 겸직교수로 임용된 정출연 연구원이 팀을 이뤄 1명의 학생을 전담하는 '공동지도교수제'를 도입한다. 학생 참여 공동연구도 수행된다. 학생이 양 기관의 공동지도를 받는 과제 중심 심층 연구를 활용해 이론과 실무능력을 겸비한 최고급 양자 분야 전문가를 육성하는 것이 목표다. 이와 함께, 다변화되는 양자기술 수요에 선제적으로 대응하기 위해 물리학과·전기및전자공학부 등 다양한 학과가 참여하는 다학제적 융·복합 교육을 제공한다. 향후, 한국전자통신연구원(ETRI) 및 양자 관련 분야 연구소로 협력 범위를 확대해 다양한 교육 커리큘럼과 공동연구를 활성화할 예정이다. 김은성 양자대학원 책임교수는 "미국의 UC버클리와 로렌스버클리국립연구소, 시카고대학과 아르곤국립연구소처럼 대학과 연구소가 협력해 세계적인 연구와 교육의 허브로 자리매김한 사례가 많다"라고 설명했다. 김 책임교수는 이어 "KAIST 양자대학원도 KRISS와 긴밀하게 협력하는 특화 프로그램을 바탕으로 세계적인 전문인력 양성기관으로 발돋움하고 더 나아가 양자기술의 미래 가치 창출과 신성장동력의 주도권을 확보하기 위해 노력하겠다"라고 포부를 밝혔다. 우리 대학은 오는 30일(목) 16시에 양자대학원 입시설명회를 온·오프라인 동시에 진행하며 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다.

▶ KAIST 양자대학원 홈페이지 바로가기: https://quantum.kaist.ac.kr▶ 양자대학원 입시설명회 사전등록 바로가기 https://forms.gle/vSf3C1BtwpuCugQF9▶ 양자대학원 입시설명회 온라인 입장링크 바로가기 https://kaist.zoom.us/j/89549799217

2023.03.24 조회수 9749 폭발 위험 없고 저렴한 레독스 흐름전지 개발

대표적인 2차전지인 리튬-이온 전지를 대체할 수 있는 수계 레독스 흐름 전지는 낮은 원가, 낮은 발화 위험, 그리고 20년 이상의 장수명 특성을 가져 신재생 에너지와 연계한 에너지 저장장치 (ESS, energy storage system)로 활용할 수 있다. 레독스 흐름전지로 가장 널리 사용되는 활성물질은 바나듐 원소이지만, 최근 바나듐의 원가 상승으로 인해 이를 대체할 수 있는 레독스 물질의 연구가 활발히 진행되고 있다.

우리 대학 화학과 변혜령, 백무현 교수 연구팀, POSTECH 화학과 서종철 교수팀이 공동연구를 통해 수계 레독스 흐름전지에 활용할 높은 용해도의 안정한 유기 활성 분자를 개발했다고 23일 밝혔다.

연구팀은 유기 분자의 설계를 통한 수계 레독스 흐름 전지 개발 연구에 집중하였다. 유기 분자는 다양한 합성 디자인을 통해 용해도, 전기화학적 레독스 전위 등을 조절할 수 있어 바나듐보다 높은 에너지 저장이 가능한 유망한 활성물질의 후보군이다. 대부분의 유기 레독스 활성 분자들은 낮은 용해도를 가지거나 레독스 반응 시 화학적 안정성이 낮은 문제점을 가지고 있다. 활성 분자들의 용해도가 낮으면 에너지 저장 용량이 낮아지며, 분자의 화학적 안정성이 낮으면 사이클 성능의 감소가 나타난다. 연구팀은 나프탈렌 다이이미드(naphthalene diimide, NDI)를 활성분자로 사용하였는데, NDI는 높은 전기화학적 안정성을 가짐에도 수계 전해액에서 낮은 용해도를 가져 지금까지 연구가 많이 이루어지지 않았다.

NDI 분자는 물에 거의 용해되지 않지만 연구팀은 NDI에 네 개의 암모늄 기능기를 도입하여 용해도를 최대 1.5 M*까지 상승시켰다. 또한, 1 M의 개발된 NDI 분자를 중성의 수계 레독스 흐름전지에 사용시 500 사이클 동안 약 98%의 용량이 유지됨을 확인하였다. 이는 한 사이클 당 약 0.004%의 용량만이 감소하며 총 45일간 작동 시 처음의 용량 대비 오로지 2%만이 감소됨을 의미한다. 또한 개발된 NDI는 한 분자당 2개의 전자를 저장할 수 있어 1 M의 NDI를 사용 시 약 2 M의 전자 저장이 가능함을 증명하였다. 참고로 고농도의 황산용액을 사용하는 바나듐 레독스 흐름 전지의 활성물질인 바나듐의 용해도는 약 1.6 M이며 전자 저장 수는 원소당 1개여서 총 1.6 M의 전자 저장이 가능하다. 따라서 개발한 NDI 활성 분자는 기존의 바나듐보다 높은 용량을 구현할 수 있다.

*1 M (mol/L) : 용액 1 L에 6.022 x 1023 개의 활성분자가 존재함을 의미함

싱 비크람 연구교수, 권성연, 최윤섭 박사과정 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스 머터리얼즈(Advanced Materials)' 2월 7일에 온라인으로 출판됐다. (논문명 : Controlling π–π interactions of highly soluble naphthalene diimide derivatives for neutral pH aqueous redox flow batteries). 또한 전자상자성 공명 분석의 우리 대학 화학과 이예림 박사과정 연구원 및 임미희 교수팀이 함께 연구를 수행했다.

변혜령 교수는 "기존에 낮은 용해도를 가지는 유기 활성 분자를 이용하여 레독스 흐름전지의 활성 분자로 사용할 수 있는 분자 디자인 원리를 보였다. 또한 레독스 반응에서 분자들이 결합하거나 분리되는 상호 결합력을 이용하여 라디칼로 형성된 분자들의 화학적 반응성을 억제할 수 있음을 보여주었다ˮ 라며 "향후 수계 레독스 흐름전지로 사용 시 고에너지밀도, 고용해도의 장점과 함께 중성의 수계 전해액을 사용할 수 있어, 기존의 바나듐 레독스 흐름전지의 산성용액 사용에서 오는 부식 문제 등을 해결할 수 있을 것으로 기대된다. 현재 사용하고 있는 리튬-이온전지 기반의 ESS는 화재의 위험이 높기 때문에 안전하고 저렴한 차세대 ESS의 개발이 필요하며 본 연구는 그 가능성을 보여준 것ˮ 이라고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술육성사업, 기초과학연구원, 재단한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.23 조회수 10308

폭발 위험 없고 저렴한 레독스 흐름전지 개발

대표적인 2차전지인 리튬-이온 전지를 대체할 수 있는 수계 레독스 흐름 전지는 낮은 원가, 낮은 발화 위험, 그리고 20년 이상의 장수명 특성을 가져 신재생 에너지와 연계한 에너지 저장장치 (ESS, energy storage system)로 활용할 수 있다. 레독스 흐름전지로 가장 널리 사용되는 활성물질은 바나듐 원소이지만, 최근 바나듐의 원가 상승으로 인해 이를 대체할 수 있는 레독스 물질의 연구가 활발히 진행되고 있다.

우리 대학 화학과 변혜령, 백무현 교수 연구팀, POSTECH 화학과 서종철 교수팀이 공동연구를 통해 수계 레독스 흐름전지에 활용할 높은 용해도의 안정한 유기 활성 분자를 개발했다고 23일 밝혔다.

연구팀은 유기 분자의 설계를 통한 수계 레독스 흐름 전지 개발 연구에 집중하였다. 유기 분자는 다양한 합성 디자인을 통해 용해도, 전기화학적 레독스 전위 등을 조절할 수 있어 바나듐보다 높은 에너지 저장이 가능한 유망한 활성물질의 후보군이다. 대부분의 유기 레독스 활성 분자들은 낮은 용해도를 가지거나 레독스 반응 시 화학적 안정성이 낮은 문제점을 가지고 있다. 활성 분자들의 용해도가 낮으면 에너지 저장 용량이 낮아지며, 분자의 화학적 안정성이 낮으면 사이클 성능의 감소가 나타난다. 연구팀은 나프탈렌 다이이미드(naphthalene diimide, NDI)를 활성분자로 사용하였는데, NDI는 높은 전기화학적 안정성을 가짐에도 수계 전해액에서 낮은 용해도를 가져 지금까지 연구가 많이 이루어지지 않았다.

NDI 분자는 물에 거의 용해되지 않지만 연구팀은 NDI에 네 개의 암모늄 기능기를 도입하여 용해도를 최대 1.5 M*까지 상승시켰다. 또한, 1 M의 개발된 NDI 분자를 중성의 수계 레독스 흐름전지에 사용시 500 사이클 동안 약 98%의 용량이 유지됨을 확인하였다. 이는 한 사이클 당 약 0.004%의 용량만이 감소하며 총 45일간 작동 시 처음의 용량 대비 오로지 2%만이 감소됨을 의미한다. 또한 개발된 NDI는 한 분자당 2개의 전자를 저장할 수 있어 1 M의 NDI를 사용 시 약 2 M의 전자 저장이 가능함을 증명하였다. 참고로 고농도의 황산용액을 사용하는 바나듐 레독스 흐름 전지의 활성물질인 바나듐의 용해도는 약 1.6 M이며 전자 저장 수는 원소당 1개여서 총 1.6 M의 전자 저장이 가능하다. 따라서 개발한 NDI 활성 분자는 기존의 바나듐보다 높은 용량을 구현할 수 있다.

*1 M (mol/L) : 용액 1 L에 6.022 x 1023 개의 활성분자가 존재함을 의미함

싱 비크람 연구교수, 권성연, 최윤섭 박사과정 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스 머터리얼즈(Advanced Materials)' 2월 7일에 온라인으로 출판됐다. (논문명 : Controlling π–π interactions of highly soluble naphthalene diimide derivatives for neutral pH aqueous redox flow batteries). 또한 전자상자성 공명 분석의 우리 대학 화학과 이예림 박사과정 연구원 및 임미희 교수팀이 함께 연구를 수행했다.

변혜령 교수는 "기존에 낮은 용해도를 가지는 유기 활성 분자를 이용하여 레독스 흐름전지의 활성 분자로 사용할 수 있는 분자 디자인 원리를 보였다. 또한 레독스 반응에서 분자들이 결합하거나 분리되는 상호 결합력을 이용하여 라디칼로 형성된 분자들의 화학적 반응성을 억제할 수 있음을 보여주었다ˮ 라며 "향후 수계 레독스 흐름전지로 사용 시 고에너지밀도, 고용해도의 장점과 함께 중성의 수계 전해액을 사용할 수 있어, 기존의 바나듐 레독스 흐름전지의 산성용액 사용에서 오는 부식 문제 등을 해결할 수 있을 것으로 기대된다. 현재 사용하고 있는 리튬-이온전지 기반의 ESS는 화재의 위험이 높기 때문에 안전하고 저렴한 차세대 ESS의 개발이 필요하며 본 연구는 그 가능성을 보여준 것ˮ 이라고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술육성사업, 기초과학연구원, 재단한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.23 조회수 10308 발열 40% 낮춘 초고해상도 마이크로 LED 기술 구현

디지털화된 현대인 생활 속에는 웨어러블, 롤러블 디스플레이 등 다양한 형태의 미래 디스플레이가 요구되는데 특히 증강현실 및 가상현실을 위한 스마트 글라스 등 디바이스의 경우에 완벽하게 유저들을 몰입시키는데 요구되는 4K 이상의 해상도가 필요하다. 하지만 디바이스에 요구되는 작은 소비전력 및 제한된 면적에 많은 픽셀을 구현해야 하는 기술적 한계에 봉착하여 완벽하게 구현되지 못하고 있는 실정이다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 소자의 크기가 마이크로미터(μm, 백만분의 1미터) 정도의 크기를 갖는 마이크로 LED의 소형화될 때 소자 효율이 저하되는 현상을 재규명하고 이를 에피택시 구조 변경으로 근본적인 해결이 가능함을 제시했다고 22일 밝혔다.

에피택시 기술이란 마이크로 LED로 사용되고 있는 초순수 규소 (Silicon) 혹은 사파이어 (Sapphire) 기판을 매개체로 삼아 그 위에 발광체로 쓰이는 질화갈륨 결정체를 쌓아 올리는 공정을 말한다.

마이크로 LED는 OLED 대비 우수한 밝기, 명암비, 수명이라는 장점이 있어 활발히 연구되고 있으며, 삼성전자는 지난 2018년에 ‘The Wall’이라는 마이크로 LED를 탑재한 제품을 상용화했고, 애플은 2025년에 마이크로 LED를 탑재한 제품이 상용화될 것이라는 전망이 있다.

마이크로 LED를 제작하기 위해선 웨이퍼 위에 성장된 에피택시 구조를 식각 공정을 통해 원기둥 혹은 직육면체의 모양으로 깎아서 픽셀들을 형성하는데, 이 식각 과정에는 플라즈마 기반의 공정이 동반된다. 그러나, 이러한 플라즈마들은 픽셀 형성 과정에서 픽셀의 측면에 결함들을 발생시킨다. 따라서, 픽셀 사이즈가 작아지고 해상도가 높아질수록 픽셀의 표면적 대 부피의 비율이 상승해 공정 중 발생하는 소자 측면 결함이 마이크로 LED의 소자 효율을 더 크게 감소시킨다. 이에 따라, 측면 결함을 완화 혹은 제거하는 것에 많이 연구가 진행됐지만 이러한 방식은 에피택시 구조를 성장한 뒤 후공정으로 진행해야 하는 만큼 개선의 정도에 한계가 존재한다.

연구팀은 마이크로 LED 소자 동작 시 에피택시 구조에 따라 마이크로 LED의 측벽으로 이동하는 전류의 차이가 발생한다는 것을 규명했고, 이를 기반으로 측벽 결함에 민감하지 않는 구조를 설계하여 마이크로 LED 소자 소형화에 따른 효율 저하 문제를 해결하였다. 또한, 제시된 구조는 디스플레이 구동 시 발생하게 되는 열을 기존 대비 40% 정도 낮출 수 있어 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이 상용화를 위한 연구로써 큰 의미를 갖는다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀의 백우진 박사과정이 제 1 저자로 주도하고 김상현 교수와 충북대학교 금대명 교수(KAIST 박사 후 연구원 재직 당시) 가 교신저자로 지도한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 3월 17일 字 출판됐다 (논문명: Ultra-Low-Current Driven InGaN Blue Micro Light-Emitting Diodes for Electrically Efficient and Self-Heating Relaxed Microdisplay).

김상현 교수는 “이번 기술 개발은 마이크로LED의 소형화의 걸림돌이었던 효율 저하의 원인을 규명하고 이를 에피택시 구조의 설계로 해결한 데에 큰 의미가 있고 앞으로 초고해상도 디스플레이에 활용될 것이 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.22 조회수 11974

발열 40% 낮춘 초고해상도 마이크로 LED 기술 구현

디지털화된 현대인 생활 속에는 웨어러블, 롤러블 디스플레이 등 다양한 형태의 미래 디스플레이가 요구되는데 특히 증강현실 및 가상현실을 위한 스마트 글라스 등 디바이스의 경우에 완벽하게 유저들을 몰입시키는데 요구되는 4K 이상의 해상도가 필요하다. 하지만 디바이스에 요구되는 작은 소비전력 및 제한된 면적에 많은 픽셀을 구현해야 하는 기술적 한계에 봉착하여 완벽하게 구현되지 못하고 있는 실정이다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 소자의 크기가 마이크로미터(μm, 백만분의 1미터) 정도의 크기를 갖는 마이크로 LED의 소형화될 때 소자 효율이 저하되는 현상을 재규명하고 이를 에피택시 구조 변경으로 근본적인 해결이 가능함을 제시했다고 22일 밝혔다.

에피택시 기술이란 마이크로 LED로 사용되고 있는 초순수 규소 (Silicon) 혹은 사파이어 (Sapphire) 기판을 매개체로 삼아 그 위에 발광체로 쓰이는 질화갈륨 결정체를 쌓아 올리는 공정을 말한다.

마이크로 LED는 OLED 대비 우수한 밝기, 명암비, 수명이라는 장점이 있어 활발히 연구되고 있으며, 삼성전자는 지난 2018년에 ‘The Wall’이라는 마이크로 LED를 탑재한 제품을 상용화했고, 애플은 2025년에 마이크로 LED를 탑재한 제품이 상용화될 것이라는 전망이 있다.

마이크로 LED를 제작하기 위해선 웨이퍼 위에 성장된 에피택시 구조를 식각 공정을 통해 원기둥 혹은 직육면체의 모양으로 깎아서 픽셀들을 형성하는데, 이 식각 과정에는 플라즈마 기반의 공정이 동반된다. 그러나, 이러한 플라즈마들은 픽셀 형성 과정에서 픽셀의 측면에 결함들을 발생시킨다. 따라서, 픽셀 사이즈가 작아지고 해상도가 높아질수록 픽셀의 표면적 대 부피의 비율이 상승해 공정 중 발생하는 소자 측면 결함이 마이크로 LED의 소자 효율을 더 크게 감소시킨다. 이에 따라, 측면 결함을 완화 혹은 제거하는 것에 많이 연구가 진행됐지만 이러한 방식은 에피택시 구조를 성장한 뒤 후공정으로 진행해야 하는 만큼 개선의 정도에 한계가 존재한다.

연구팀은 마이크로 LED 소자 동작 시 에피택시 구조에 따라 마이크로 LED의 측벽으로 이동하는 전류의 차이가 발생한다는 것을 규명했고, 이를 기반으로 측벽 결함에 민감하지 않는 구조를 설계하여 마이크로 LED 소자 소형화에 따른 효율 저하 문제를 해결하였다. 또한, 제시된 구조는 디스플레이 구동 시 발생하게 되는 열을 기존 대비 40% 정도 낮출 수 있어 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이 상용화를 위한 연구로써 큰 의미를 갖는다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀의 백우진 박사과정이 제 1 저자로 주도하고 김상현 교수와 충북대학교 금대명 교수(KAIST 박사 후 연구원 재직 당시) 가 교신저자로 지도한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 3월 17일 字 출판됐다 (논문명: Ultra-Low-Current Driven InGaN Blue Micro Light-Emitting Diodes for Electrically Efficient and Self-Heating Relaxed Microdisplay).

김상현 교수는 “이번 기술 개발은 마이크로LED의 소형화의 걸림돌이었던 효율 저하의 원인을 규명하고 이를 에피택시 구조의 설계로 해결한 데에 큰 의미가 있고 앞으로 초고해상도 디스플레이에 활용될 것이 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.22 조회수 11974 보이스피싱 심박스 탐지 원천 기술 개발

보이스피싱에 심박스가 악용될 경우 해외에서 온 인터넷전화가 한국 내의 번호로 인식되는 발신 번호 조작에 활용될 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용대 교수 연구팀이 이동통신사가 보이스피싱에 사용되는 심박스를 식별할 수 있는 원천기술을 개발했다고 21일 밝혔다.

휴대전화 등 모든 단말기는 이동통신망에 접속할 때 지원 가능한 기능을 이동통신망에 전달한다. 김용대 교수 연구팀은 이러한 기능 중 1,000여 개를 이용해 이동통신 단말 기종을 구분하는 방법을 제안했고 100여 개의 이동통신 단말들의 기종을 분류할 수 있음을 입증했다. 또한, 이 기술을 보이스피싱에 사용되는 심박스에 적용했을 때 일반 휴대전화와 심박스를 명확히 구분할 수 있음을 확인했다.

현재 이동통신사들은 단말기 구분 및 단말 기종의 식별을 위해 모든 단말에 부여된 고유한 15자리 숫자인 단말기고유식별번호(이하 IMEI: International Mobile Equipment Identity)를 사용한다. IMEI는 이동통신망에서 단말 기종을 나타내기 위해 사용되는 8자리 숫자인 TAC(Type Allocation Code, 타입 할당 코드)를 포함한다.

이번 기술의 특징은 일반적인 단말뿐 아니라 악의적인 목적을 가진 다른 기종의 TAC로 변조한 단말들도 이동통신망에서 그 기종을 식별할 수 있다는 것이다. 이러한 특징은 현재 보이스피싱에 악용되고 있는 심박스들을 탐지하기에 유용하다. 심박스들은 IMEI 변조 기능을 지원하기 때문에 이동통신사가 심박스를 휴대전화로 오분류하도록 만들 수 있는데, 기존과 같이 TAC만을 이용해서는 이러한 심박스들을 탐지할 수 없기 때문이다. 이번 기술에서는 단말 기종 식별을 위해 TAC를 사용하지 않기 때문에, 그러므로 심박스가 이를 변조해 이동통신망에 접속하더라도 효과적으로 식별할 수 있다.

휴대전화와 심박스는 개발 과정에서 큰 차이를 보인다. 퀄컴, 삼성 같은 이동통신 칩 개발사는 매년 새로운 기능을 갖는 최신 사양의 칩셋을 제작하고, 이는 최신 휴대전화 제작에 사용된다. 반면 심박스의 경우 전화 기능을 위주로 한 장비이기 때문에, 비교적 저사양의 칩셋을 사용한다. 또한 일반적으로 휴대전화 제조사들은 심박스 제조사들과 달리 칩셋에 존재하는 다양한 기능들을 단말기에 구현한다. 이러한 개발 과정의 차이는 곧 휴대전화와 심박스가 지원하는 기능들의 차이로 이어진다. 연구팀이 개발한 기술에서는 이러한 단말들의 기능 정보들을 기기별 고유정보로 이용해 단말 기종을 분류했다. 그 시험 결과, 100여 종의 휴대전화 모델들이 잘 구분되는 것을 확인했고, 나아가 휴대전화와 심박스 또한 명확히 구분되는 것을 확인했다. 따라서 이번 기술이 이동통신사에 적용되더라도 심박스 탐지에 충분히 사용될 수 있을 것으로 보인다.

전기및전자공학부 오범석, 안준호 연구원이 공동 제1 저자로 참여하고 배상욱, 손민철, 이용화 연구원과 우리 대학 강민석 교수가 함께 참여한 이번 연구는 보안 최우수학회 중 하나인 `NDSS(Network and Distributed System Security)' 심포지움 2023에 채택됐다. (논문명 : Preventing SIM Box Fraud Using Device Model Fingerprinting)

한편 김용대 교수 연구팀은 2012년부터 현재까지 이동통신 보안 분야에서 다양한 연구를 진행했다. 2015년에는 상용 VoLTE 서비스의 10가지 구현 취약점들을 발견해 미국 컴퓨터 침해 사고 대응반(CERT)에 제보했고, 2019년에는 LTE 이동통신 취약점 자동분석 시스템을 개발, 51개의 새로운 취약점을 발견해 통신사 및 제조사들에 해당 문제들을 보고했다. 2022년에는 43개의 휴대전화 이동통신 칩에서 26개의 보안 취약점을 찾아 휴대전화 제조사들에게 보고했다.

공동 제1 저자인 오범석 연구원은 "100여 개의 이동통신 단말들을 이용해 휴대전화와 심박스가 잘 구분되는 것을 확인한 상태다ˮ며, "실제 보이스피싱 기술에 적용하기 위해서는 이동통신사와의 협력을 통해 상용 데이터를 활용한 검증과 기술 고도화가 필요하다ˮ 라고 말했다.

김용대 교수는 "합법적으로 심박스를 사용하는 사업 또한 존재하며 이동통신사에서 심박스를 탐지하는 것도 중요하지만 이 중 불법적으로 이용되는 심박스를 골라내는 것이 더 중요하다”며, "이 기술을 효과적으로 적용하기 위해서는 심박스 등록제가 필요한데 보이스피싱 목적이 아닌 합법적으로 사용되고 있는 심박스들은 사업 목적에 대해 등록을 하면 되고 그렇지 않은 심박스는 미등록 심박스이므로 적발이 가능하다”라고 말했다.

이번 연구는 경찰청 국가개발연구사업 <네트워크 기반 보이스피싱 탐지 및 추적 기술 개발>과 정보통신기획평가원 <정형 및 비교 분석을 통한 자동화된 이동통신 프로토콜 보안성 진단 기술> 사업 그리고 융합보안대학원 사업의 지원을 받아 수행됐다. 아울러, 현재 연구팀은 실제 고객의 피해 방지로 이어질 수 있도록 SK Telecom과 협업 중에 있다.

2023.03.21 조회수 7849

보이스피싱 심박스 탐지 원천 기술 개발

보이스피싱에 심박스가 악용될 경우 해외에서 온 인터넷전화가 한국 내의 번호로 인식되는 발신 번호 조작에 활용될 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용대 교수 연구팀이 이동통신사가 보이스피싱에 사용되는 심박스를 식별할 수 있는 원천기술을 개발했다고 21일 밝혔다.

휴대전화 등 모든 단말기는 이동통신망에 접속할 때 지원 가능한 기능을 이동통신망에 전달한다. 김용대 교수 연구팀은 이러한 기능 중 1,000여 개를 이용해 이동통신 단말 기종을 구분하는 방법을 제안했고 100여 개의 이동통신 단말들의 기종을 분류할 수 있음을 입증했다. 또한, 이 기술을 보이스피싱에 사용되는 심박스에 적용했을 때 일반 휴대전화와 심박스를 명확히 구분할 수 있음을 확인했다.

현재 이동통신사들은 단말기 구분 및 단말 기종의 식별을 위해 모든 단말에 부여된 고유한 15자리 숫자인 단말기고유식별번호(이하 IMEI: International Mobile Equipment Identity)를 사용한다. IMEI는 이동통신망에서 단말 기종을 나타내기 위해 사용되는 8자리 숫자인 TAC(Type Allocation Code, 타입 할당 코드)를 포함한다.

이번 기술의 특징은 일반적인 단말뿐 아니라 악의적인 목적을 가진 다른 기종의 TAC로 변조한 단말들도 이동통신망에서 그 기종을 식별할 수 있다는 것이다. 이러한 특징은 현재 보이스피싱에 악용되고 있는 심박스들을 탐지하기에 유용하다. 심박스들은 IMEI 변조 기능을 지원하기 때문에 이동통신사가 심박스를 휴대전화로 오분류하도록 만들 수 있는데, 기존과 같이 TAC만을 이용해서는 이러한 심박스들을 탐지할 수 없기 때문이다. 이번 기술에서는 단말 기종 식별을 위해 TAC를 사용하지 않기 때문에, 그러므로 심박스가 이를 변조해 이동통신망에 접속하더라도 효과적으로 식별할 수 있다.

휴대전화와 심박스는 개발 과정에서 큰 차이를 보인다. 퀄컴, 삼성 같은 이동통신 칩 개발사는 매년 새로운 기능을 갖는 최신 사양의 칩셋을 제작하고, 이는 최신 휴대전화 제작에 사용된다. 반면 심박스의 경우 전화 기능을 위주로 한 장비이기 때문에, 비교적 저사양의 칩셋을 사용한다. 또한 일반적으로 휴대전화 제조사들은 심박스 제조사들과 달리 칩셋에 존재하는 다양한 기능들을 단말기에 구현한다. 이러한 개발 과정의 차이는 곧 휴대전화와 심박스가 지원하는 기능들의 차이로 이어진다. 연구팀이 개발한 기술에서는 이러한 단말들의 기능 정보들을 기기별 고유정보로 이용해 단말 기종을 분류했다. 그 시험 결과, 100여 종의 휴대전화 모델들이 잘 구분되는 것을 확인했고, 나아가 휴대전화와 심박스 또한 명확히 구분되는 것을 확인했다. 따라서 이번 기술이 이동통신사에 적용되더라도 심박스 탐지에 충분히 사용될 수 있을 것으로 보인다.

전기및전자공학부 오범석, 안준호 연구원이 공동 제1 저자로 참여하고 배상욱, 손민철, 이용화 연구원과 우리 대학 강민석 교수가 함께 참여한 이번 연구는 보안 최우수학회 중 하나인 `NDSS(Network and Distributed System Security)' 심포지움 2023에 채택됐다. (논문명 : Preventing SIM Box Fraud Using Device Model Fingerprinting)

한편 김용대 교수 연구팀은 2012년부터 현재까지 이동통신 보안 분야에서 다양한 연구를 진행했다. 2015년에는 상용 VoLTE 서비스의 10가지 구현 취약점들을 발견해 미국 컴퓨터 침해 사고 대응반(CERT)에 제보했고, 2019년에는 LTE 이동통신 취약점 자동분석 시스템을 개발, 51개의 새로운 취약점을 발견해 통신사 및 제조사들에 해당 문제들을 보고했다. 2022년에는 43개의 휴대전화 이동통신 칩에서 26개의 보안 취약점을 찾아 휴대전화 제조사들에게 보고했다.

공동 제1 저자인 오범석 연구원은 "100여 개의 이동통신 단말들을 이용해 휴대전화와 심박스가 잘 구분되는 것을 확인한 상태다ˮ며, "실제 보이스피싱 기술에 적용하기 위해서는 이동통신사와의 협력을 통해 상용 데이터를 활용한 검증과 기술 고도화가 필요하다ˮ 라고 말했다.

김용대 교수는 "합법적으로 심박스를 사용하는 사업 또한 존재하며 이동통신사에서 심박스를 탐지하는 것도 중요하지만 이 중 불법적으로 이용되는 심박스를 골라내는 것이 더 중요하다”며, "이 기술을 효과적으로 적용하기 위해서는 심박스 등록제가 필요한데 보이스피싱 목적이 아닌 합법적으로 사용되고 있는 심박스들은 사업 목적에 대해 등록을 하면 되고 그렇지 않은 심박스는 미등록 심박스이므로 적발이 가능하다”라고 말했다.

이번 연구는 경찰청 국가개발연구사업 <네트워크 기반 보이스피싱 탐지 및 추적 기술 개발>과 정보통신기획평가원 <정형 및 비교 분석을 통한 자동화된 이동통신 프로토콜 보안성 진단 기술> 사업 그리고 융합보안대학원 사업의 지원을 받아 수행됐다. 아울러, 현재 연구팀은 실제 고객의 피해 방지로 이어질 수 있도록 SK Telecom과 협업 중에 있다.

2023.03.21 조회수 7849 탄소중립을 실현할 인재 양성 본격화

세계적 난제인 탄소중립과 녹색 성장의 실현을 위해 국가 핵심 인재를 양성하고, 사회·경제·환경 분야의 지속가능성 문제를 해결할 연구 수행을 하기 위해 KAIST가 적극적으로 나섰다.

우리 대학 탄소중립 혁신기술 개발 및 혁신 기후기술 실현을 선도해 나가기 위해 녹색성장지속가능대학원(Graduate School of Green Growth & Sustainability)을 설립했고 올해 가을학기부터 신입생을 선발할 것이라고 20일 밝혔다.

녹색성장지속가능대학원은 기후 위기에 대응하는 과학기술과 정책·금융을 융합한 국가 핵심 인재를 양성하고, 탄소중립산업을 육성하기 위한 다양한 혁신연구를 통해 산업 및 공공부문의 리더와 창업가를 키우기 위해 올해 3월 설립된 석·박사 대학원 과정이다.

탄소중립 혁신기술 개발을 위해 이종 학문 분야 융복합을 지향하는 동 대학원은, 공과대학 및 인문사회경영 분야 15개 학과의 43명의 교수진이 `탄소중립이행평가', `탄소중립기술시스템', `에너지기술시스템', `자원순환기술시스템'이란 4대 중점분야에서 교육과 연구를 수행한다. 대학원을 졸업하면 국내·외 에너지·기후분야 융합대학 및 연구기관에서 교수나 연구자로 활동하거나, 국제기구와 민간기업, 투자사 등에서 지속가능·ESG 분야 사업개발자 및 컨설턴트로, 나아가 기후기술 분야의 창업가로 활동하면서 탄소중립을 선도하게 된다.

엄지용 책임교수는 “미국의 스탠퍼드 대학이나 콜롬비아 대학 등 세계 정상급 교육 및 연구기관에서 기후 기술 개발에 역량을 집중하고 있는 가운데, KAIST는 2050 탄소중립의 시급성과 기후 위기 대응을 위해 학문 분야 간 높은 장벽을 과감히 허물고, 탄소배출 난감축(hard-to-abate) 부문의 도전적인 기후 기술 시스템을 구축하고 실증하기 위해 기존의 교육과 연구의 체계를 혁신하고 있다”면서 “특히, 한계 돌파형 기후 기술 개발로 새로운 시장 기회를 창출하고 탄소중립의 실현 가능성을 높이려면 정책 및 금융 측면의 평가와 분석이 수반되어야 하는데, 이 같은 초학제적 시도는 KAIST가 유일하다”고 전했다.

입학에 관한 내용은 KAIST 입학 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/) 또는 녹색성장지속가능대학원 홈페이지(http://gggs.kaist.ac.kr/) 에서 확인할 수 있으며, 3월 23일 19시 대학원 입시설명회 사전등록링크는 다음과 같다. (https://forms.gle/5LthKGBnXUadREBx9)

2023.03.20 조회수 7772

탄소중립을 실현할 인재 양성 본격화

세계적 난제인 탄소중립과 녹색 성장의 실현을 위해 국가 핵심 인재를 양성하고, 사회·경제·환경 분야의 지속가능성 문제를 해결할 연구 수행을 하기 위해 KAIST가 적극적으로 나섰다.

우리 대학 탄소중립 혁신기술 개발 및 혁신 기후기술 실현을 선도해 나가기 위해 녹색성장지속가능대학원(Graduate School of Green Growth & Sustainability)을 설립했고 올해 가을학기부터 신입생을 선발할 것이라고 20일 밝혔다.

녹색성장지속가능대학원은 기후 위기에 대응하는 과학기술과 정책·금융을 융합한 국가 핵심 인재를 양성하고, 탄소중립산업을 육성하기 위한 다양한 혁신연구를 통해 산업 및 공공부문의 리더와 창업가를 키우기 위해 올해 3월 설립된 석·박사 대학원 과정이다.

탄소중립 혁신기술 개발을 위해 이종 학문 분야 융복합을 지향하는 동 대학원은, 공과대학 및 인문사회경영 분야 15개 학과의 43명의 교수진이 `탄소중립이행평가', `탄소중립기술시스템', `에너지기술시스템', `자원순환기술시스템'이란 4대 중점분야에서 교육과 연구를 수행한다. 대학원을 졸업하면 국내·외 에너지·기후분야 융합대학 및 연구기관에서 교수나 연구자로 활동하거나, 국제기구와 민간기업, 투자사 등에서 지속가능·ESG 분야 사업개발자 및 컨설턴트로, 나아가 기후기술 분야의 창업가로 활동하면서 탄소중립을 선도하게 된다.

엄지용 책임교수는 “미국의 스탠퍼드 대학이나 콜롬비아 대학 등 세계 정상급 교육 및 연구기관에서 기후 기술 개발에 역량을 집중하고 있는 가운데, KAIST는 2050 탄소중립의 시급성과 기후 위기 대응을 위해 학문 분야 간 높은 장벽을 과감히 허물고, 탄소배출 난감축(hard-to-abate) 부문의 도전적인 기후 기술 시스템을 구축하고 실증하기 위해 기존의 교육과 연구의 체계를 혁신하고 있다”면서 “특히, 한계 돌파형 기후 기술 개발로 새로운 시장 기회를 창출하고 탄소중립의 실현 가능성을 높이려면 정책 및 금융 측면의 평가와 분석이 수반되어야 하는데, 이 같은 초학제적 시도는 KAIST가 유일하다”고 전했다.

입학에 관한 내용은 KAIST 입학 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/) 또는 녹색성장지속가능대학원 홈페이지(http://gggs.kaist.ac.kr/) 에서 확인할 수 있으며, 3월 23일 19시 대학원 입시설명회 사전등록링크는 다음과 같다. (https://forms.gle/5LthKGBnXUadREBx9)

2023.03.20 조회수 7772 김재철AI대학원 이신의 박사과정, 2023 애플 머신러닝 연구 장학생 선정

우리 대학 김재철AI대학원의 박사과정 이신의 씨(지도교수 황성주, 이주호)가 2023 애플 머신러닝 연구 장학생(Apple Scholars in AI/ML PhD fellowship program)에 선정됐다. 애플의 머신러닝 연구 장학생 프로그램은 컴퓨터공학 분야에서 미래가 유망한 신진 연구자들을 발굴하고 지원하기 위해 2020년 시작됐다. 매년 전 세계 관련 분야 대학원생 중 소수의 인원을 선발해 2년간 연구 및 학술대회 참여를 위한 지원금 및 인턴십 기회를 제공한다. 또한, 현직 애플 엔지니어의 멘토링도 받게 된다. 올해는 미국 존스홉킨스대 · MIT · 스탠퍼드대, 영국의 임페리얼 컬리지 런던 · 에딘버러대, 중국 칭화대, 홍콩의 홍공과기대, 이스라엘 테크니온공대 등 유수의 대학에서 22명의 박사과정 학생이 선발됐다. 아시아에서는 이신의 씨를 포함해 중국 2명, 홍콩 1명 등 총 4명이 선발됐으며, 이 씨는 국내 최초의 애플 머신러닝 연구 장학생으로 이름을 올렸다.

이신의 씨는 이미지 또는 말뭉치* 같은 대규모 데이터의 학습을 이미 끝낸 거대 인공지능 모델을 새로운 목적에 맞게 다시 학습시키는 '전이학습(transfer learning)' 분야의 연구자다. * 말뭉치: 텍스트를 컴퓨터가 읽을 수 있는 형태로 모아 놓은 언어 자료적은 양의 데이터로도 효과적인 재학습을 가능하게 하는 데이터 증강 방법 및 거대 인공지능 모델이 학습 데이터에 과적합(overfitting) 되는 것을 방지하는 정규화 방법(regularization) 등을 제안해 전이학습의 성능을 향상하는 연구를 수행했다. 또한, 해당 연구 결과를 인공지능 분야에서 세계적인 권위를 인정받는 '컴퓨터언어 학회(ACL)', '표현학습 국제학회(ICLR)', '신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 등에 총 11편의 논문으로 게재했다. 이신의 씨는 "이번 애플의 연구 장학생 선정이 큰 동기부여가 되었다"라며, "지금까지의 인공지능 연구는 주로 컴퓨터 비전 분야와 자연어 처리에 집중되어왔지만, 앞으로 인공지능 기술을 물리학과 같은 자연과학에 활용해 다양한 과학 분야를 지원하는 연구를 하고 싶다"라고 포부를 밝혔다.

2023.03.17 조회수 7292

김재철AI대학원 이신의 박사과정, 2023 애플 머신러닝 연구 장학생 선정

우리 대학 김재철AI대학원의 박사과정 이신의 씨(지도교수 황성주, 이주호)가 2023 애플 머신러닝 연구 장학생(Apple Scholars in AI/ML PhD fellowship program)에 선정됐다. 애플의 머신러닝 연구 장학생 프로그램은 컴퓨터공학 분야에서 미래가 유망한 신진 연구자들을 발굴하고 지원하기 위해 2020년 시작됐다. 매년 전 세계 관련 분야 대학원생 중 소수의 인원을 선발해 2년간 연구 및 학술대회 참여를 위한 지원금 및 인턴십 기회를 제공한다. 또한, 현직 애플 엔지니어의 멘토링도 받게 된다. 올해는 미국 존스홉킨스대 · MIT · 스탠퍼드대, 영국의 임페리얼 컬리지 런던 · 에딘버러대, 중국 칭화대, 홍콩의 홍공과기대, 이스라엘 테크니온공대 등 유수의 대학에서 22명의 박사과정 학생이 선발됐다. 아시아에서는 이신의 씨를 포함해 중국 2명, 홍콩 1명 등 총 4명이 선발됐으며, 이 씨는 국내 최초의 애플 머신러닝 연구 장학생으로 이름을 올렸다.

이신의 씨는 이미지 또는 말뭉치* 같은 대규모 데이터의 학습을 이미 끝낸 거대 인공지능 모델을 새로운 목적에 맞게 다시 학습시키는 '전이학습(transfer learning)' 분야의 연구자다. * 말뭉치: 텍스트를 컴퓨터가 읽을 수 있는 형태로 모아 놓은 언어 자료적은 양의 데이터로도 효과적인 재학습을 가능하게 하는 데이터 증강 방법 및 거대 인공지능 모델이 학습 데이터에 과적합(overfitting) 되는 것을 방지하는 정규화 방법(regularization) 등을 제안해 전이학습의 성능을 향상하는 연구를 수행했다. 또한, 해당 연구 결과를 인공지능 분야에서 세계적인 권위를 인정받는 '컴퓨터언어 학회(ACL)', '표현학습 국제학회(ICLR)', '신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 등에 총 11편의 논문으로 게재했다. 이신의 씨는 "이번 애플의 연구 장학생 선정이 큰 동기부여가 되었다"라며, "지금까지의 인공지능 연구는 주로 컴퓨터 비전 분야와 자연어 처리에 집중되어왔지만, 앞으로 인공지능 기술을 물리학과 같은 자연과학에 활용해 다양한 과학 분야를 지원하는 연구를 하고 싶다"라고 포부를 밝혔다.

2023.03.17 조회수 7292 공학생물학 인재 양성 본격화

국가 필수전략기술이면서 디지털바이오 분야의 핵심이라 할 수 있는 합성생물학 분야로 알려진 공학생물학(Engineering Biology)은 생명과학에 공학적 기술개념을 도입하여 인공적으로 생명체의 구성요소·시스템을 설계·제작·합성할 수 있는 미래가 주목하는 학문·기술 분야이다.

우리 대학은 `공학생물학대학원(Graduate School of Engineering Biology)'을 설립하고 공학과 생명과학의 최신 융합 분야에서 세계적인 연구 및 교육 혁신의 교두보 역할을 하겠다고 17일 밝혔다.

공학생물학은 바이오 R&D와 디지털·AI·로봇자동화 기술의 융합으로 고속·대량·저비용화를 실현하고, 기존 바이오 기술의 한계를 극복하며 환경·의약·화학·에너지 등 전방위적 산업적 활용과 막대한 시장 창출이 전망되는 분야다.

지금은 인공지능(AI) 기술이 빠른 속도로 발전하고 있어 인공지능 시대라 말할 수 있지만, 10년 후인 `포스트 인공지능 시대'에 미리 대비하기 위해 생명 시스템의 공학적 설계·합성을 연구하는 시대를 미리 준비한다는 목적이다.

미국, 영국, 중국, 일본 등 주요국들은 국가 차원에서 공학생물학(합성생물학)을 전략적 육성 분야로 지정, 핵심기술을 조기 확보하고, 글로벌 기술패권 경쟁에 선제적·전략적 대응을 위해 우수 인력 양성에 집중하고 있다.

이러한 공학생물학의 미래 가능성으로 인해 고급 인력에 대한 수요가 매우 높은 반면, 관련 학과의 부재 등으로 인력 공급이 매우 부족한 수요-공급 불균형의 문제를 해소하고 관련 산업을 활성화하고자 한다. 공학생물학 전공 졸업생은 관련 학계뿐만 아니라 바이오소재, 신약개발, 질병·감염병 진단기술, 기후환경대응기술, 디지털바이오 등 다양한 산업계로 진출하여 국내 바이오산업을 선도하는 정예 공학자로 활약이 기대된다.

이를 위해 KAIST의 생명과학기술대학과 공과대학이 한국생명공학연구원(KRIBB)와 협력하여 최적의 교수진을 구성하고 기초·응용 분야를 아우르는 세계 최고의 공학생물학 교육과정과 ‘First Mover’ 연구 프로그램을 구축하겠다는 계획이다. 현재 한국생명공학연구원은 합성생물학전문연구소를 설립(`22)하고, 세 개의 산하 연구센터(합성생물학, 세포공장, 유전자교정연구센터)를 통해 공학생물학 분야 육성을 본격화하고 있다.

우리 대학 조병관 공학생물학대학원 책임교수는 "생명과학, 화학, 화학공학, 컴퓨터공학, 로봇공학을 포괄하는 융합학문을 바탕으로 기존의 한계를 극복하는 새로운 생명시스템의 구현을 목표로 하고 있다ˮ며, "이를 통해 본 대학원은 생명과학을 새로운 시각으로 바라보고 ‘First Mover’ 연구를 추구하여 학계, 산업계, 경제계에 새로운 비전을 지속적으로 제공할 것ˮ이라고 전했다.

한편, 2023년 가을학기 공학생물학대학원의 석·박사과정 온라인 원서접수는 3월 31일부터 시작된다. 입시설명회는 3월 31일(금) 오후 4시부터 온라인으로 개최된다. 사전등록링크: https://forms.gle/4Fjc1FB19xmMFohf9). 입학 관련 자세한 사항은 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/graduate/)에서 확인할 수 있다.

2023.03.17 조회수 9345

공학생물학 인재 양성 본격화

국가 필수전략기술이면서 디지털바이오 분야의 핵심이라 할 수 있는 합성생물학 분야로 알려진 공학생물학(Engineering Biology)은 생명과학에 공학적 기술개념을 도입하여 인공적으로 생명체의 구성요소·시스템을 설계·제작·합성할 수 있는 미래가 주목하는 학문·기술 분야이다.

우리 대학은 `공학생물학대학원(Graduate School of Engineering Biology)'을 설립하고 공학과 생명과학의 최신 융합 분야에서 세계적인 연구 및 교육 혁신의 교두보 역할을 하겠다고 17일 밝혔다.

공학생물학은 바이오 R&D와 디지털·AI·로봇자동화 기술의 융합으로 고속·대량·저비용화를 실현하고, 기존 바이오 기술의 한계를 극복하며 환경·의약·화학·에너지 등 전방위적 산업적 활용과 막대한 시장 창출이 전망되는 분야다.

지금은 인공지능(AI) 기술이 빠른 속도로 발전하고 있어 인공지능 시대라 말할 수 있지만, 10년 후인 `포스트 인공지능 시대'에 미리 대비하기 위해 생명 시스템의 공학적 설계·합성을 연구하는 시대를 미리 준비한다는 목적이다.

미국, 영국, 중국, 일본 등 주요국들은 국가 차원에서 공학생물학(합성생물학)을 전략적 육성 분야로 지정, 핵심기술을 조기 확보하고, 글로벌 기술패권 경쟁에 선제적·전략적 대응을 위해 우수 인력 양성에 집중하고 있다.

이러한 공학생물학의 미래 가능성으로 인해 고급 인력에 대한 수요가 매우 높은 반면, 관련 학과의 부재 등으로 인력 공급이 매우 부족한 수요-공급 불균형의 문제를 해소하고 관련 산업을 활성화하고자 한다. 공학생물학 전공 졸업생은 관련 학계뿐만 아니라 바이오소재, 신약개발, 질병·감염병 진단기술, 기후환경대응기술, 디지털바이오 등 다양한 산업계로 진출하여 국내 바이오산업을 선도하는 정예 공학자로 활약이 기대된다.

이를 위해 KAIST의 생명과학기술대학과 공과대학이 한국생명공학연구원(KRIBB)와 협력하여 최적의 교수진을 구성하고 기초·응용 분야를 아우르는 세계 최고의 공학생물학 교육과정과 ‘First Mover’ 연구 프로그램을 구축하겠다는 계획이다. 현재 한국생명공학연구원은 합성생물학전문연구소를 설립(`22)하고, 세 개의 산하 연구센터(합성생물학, 세포공장, 유전자교정연구센터)를 통해 공학생물학 분야 육성을 본격화하고 있다.

우리 대학 조병관 공학생물학대학원 책임교수는 "생명과학, 화학, 화학공학, 컴퓨터공학, 로봇공학을 포괄하는 융합학문을 바탕으로 기존의 한계를 극복하는 새로운 생명시스템의 구현을 목표로 하고 있다ˮ며, "이를 통해 본 대학원은 생명과학을 새로운 시각으로 바라보고 ‘First Mover’ 연구를 추구하여 학계, 산업계, 경제계에 새로운 비전을 지속적으로 제공할 것ˮ이라고 전했다.

한편, 2023년 가을학기 공학생물학대학원의 석·박사과정 온라인 원서접수는 3월 31일부터 시작된다. 입시설명회는 3월 31일(금) 오후 4시부터 온라인으로 개최된다. 사전등록링크: https://forms.gle/4Fjc1FB19xmMFohf9). 입학 관련 자세한 사항은 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/graduate/)에서 확인할 수 있다.

2023.03.17 조회수 9345 인공지능으로 코로나19 치료제 팍스로비드와 기존 약물간 반응 예측 고도화

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 인공지능 기반 약물 상호작용 예측 기술을 고도화해, 코로나19 치료제로 사용되는 팍스로비드(PaxlovidTM) 성분과 기존 승인된 약물 간의 상호작용 분석 결과를 논문으로 발표했다고 16일 밝혔다. 이번 논문은 국제저명학술지인 「미국국립과학원회보 (PNAS)」誌’ 3월 13일자 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Computational prediction of interactions between Paxlovid and prescription drugs

※ 저자 정보 : 김예지(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 류재용(덕성여자대학교, 공동 제1 저자), 김현욱(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 4명

연구팀은 이번 연구에서 2018년에 개발한 인공지능 기반의 약물 상호작용 예측 모델인 딥디디아이(DeepDDI)를 고도화한 딥디디아이2(DeepDDI2)를 개발했다. 딥디디아이2는 기존 딥디디아이가 예측하는 86가지 약물 상호작용 종류보다 더 많은, 총 113가지의 약물 상호작용 종류를 예측한다.

연구팀은 딥디디아이2를 이용하여 코로나19 치료제인 팍스로비드*의 성분(리토나비르, 니르마트렐비르)과 기존에 승인된 약물 간의 상호작용 가능성을 예측하였다. 연구팀은 코로나19 환자 중 고위험군인 고혈압, 당뇨병 등을 앓고 있는 만성질환자가 이미 약물을 복용하고 있어, 약물 상호작용 및 약물 이상 반응이 충분히 분석되지 않은 팍스로비드를 복용 시 문제가 될 수 있다는 점에 착안해 이번 연구를 수행했다.

* 팍스로비드 : 팍스로비드는 미국 제약사인 화이자가 개발한 코로나19 치료제로, 2021년 12월 미국 식품의약국(FDA)의 긴급사용승인을 받았다.

연구팀은 팍스로비드의 성분인 리토나비르와 니르마트렐비르가 2,248개의 승인된 약물과 어떤 상호작용을 하는지, 딥디디아이2를 이용해 예측했다. 예측 결과 리토나비르는 1,403개의 승인된 약물과, 니르마트렐비르는 673개의 승인된 약물과 상호작용이 있을 것으로 예측됐다.

또한, 연구팀은 예측 결과를 활용해, 약물 상호작용 가능성이 높은 승인 약물에 대해, 동일 기전을 갖되 약물 상호작용 가능성이 낮은 대체 약물들을 제안했다. 이에 따라, 리토나비르와의 약물 상호작용 가능성을 낮출 수 있는 대체 약물 124개와 니르마트렐비르와의 약물 상호작용 가능성을 낮출 수 있는 대체 약물 239개를 제안했다.

이번 연구 성과를 통해 약물 상호작용을 정확하게 예측할 수 있는 인공지능 모델을 활용하는 것이 가능해졌으며, 이는 신약 개발 및 약물 처방 시 유용한 정보를 제공함으로써, 디지털 헬스케어, 정밀의료 산업 및 제약 산업에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 "이번 연구 결과는 실험과 임상을 통해 검증된 것은 아니므로 100% 의존해서는 안된다“고 강조하면서 ”팬데믹과 같이 긴급한 상황에서 신속하게 개발된 약물을 사용할 때, 예측된 약물 상호작용 유래 약물 이상 반응결과를 전문의가 미리 검토하여 약을 처방할 때 도움을 줄 수 있다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 KAIST 코로나대응 과학기술 뉴딜사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.16 조회수 9940

인공지능으로 코로나19 치료제 팍스로비드와 기존 약물간 반응 예측 고도화

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 인공지능 기반 약물 상호작용 예측 기술을 고도화해, 코로나19 치료제로 사용되는 팍스로비드(PaxlovidTM) 성분과 기존 승인된 약물 간의 상호작용 분석 결과를 논문으로 발표했다고 16일 밝혔다. 이번 논문은 국제저명학술지인 「미국국립과학원회보 (PNAS)」誌’ 3월 13일자 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Computational prediction of interactions between Paxlovid and prescription drugs

※ 저자 정보 : 김예지(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 류재용(덕성여자대학교, 공동 제1 저자), 김현욱(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 4명

연구팀은 이번 연구에서 2018년에 개발한 인공지능 기반의 약물 상호작용 예측 모델인 딥디디아이(DeepDDI)를 고도화한 딥디디아이2(DeepDDI2)를 개발했다. 딥디디아이2는 기존 딥디디아이가 예측하는 86가지 약물 상호작용 종류보다 더 많은, 총 113가지의 약물 상호작용 종류를 예측한다.

연구팀은 딥디디아이2를 이용하여 코로나19 치료제인 팍스로비드*의 성분(리토나비르, 니르마트렐비르)과 기존에 승인된 약물 간의 상호작용 가능성을 예측하였다. 연구팀은 코로나19 환자 중 고위험군인 고혈압, 당뇨병 등을 앓고 있는 만성질환자가 이미 약물을 복용하고 있어, 약물 상호작용 및 약물 이상 반응이 충분히 분석되지 않은 팍스로비드를 복용 시 문제가 될 수 있다는 점에 착안해 이번 연구를 수행했다.

* 팍스로비드 : 팍스로비드는 미국 제약사인 화이자가 개발한 코로나19 치료제로, 2021년 12월 미국 식품의약국(FDA)의 긴급사용승인을 받았다.

연구팀은 팍스로비드의 성분인 리토나비르와 니르마트렐비르가 2,248개의 승인된 약물과 어떤 상호작용을 하는지, 딥디디아이2를 이용해 예측했다. 예측 결과 리토나비르는 1,403개의 승인된 약물과, 니르마트렐비르는 673개의 승인된 약물과 상호작용이 있을 것으로 예측됐다.

또한, 연구팀은 예측 결과를 활용해, 약물 상호작용 가능성이 높은 승인 약물에 대해, 동일 기전을 갖되 약물 상호작용 가능성이 낮은 대체 약물들을 제안했다. 이에 따라, 리토나비르와의 약물 상호작용 가능성을 낮출 수 있는 대체 약물 124개와 니르마트렐비르와의 약물 상호작용 가능성을 낮출 수 있는 대체 약물 239개를 제안했다.

이번 연구 성과를 통해 약물 상호작용을 정확하게 예측할 수 있는 인공지능 모델을 활용하는 것이 가능해졌으며, 이는 신약 개발 및 약물 처방 시 유용한 정보를 제공함으로써, 디지털 헬스케어, 정밀의료 산업 및 제약 산업에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 "이번 연구 결과는 실험과 임상을 통해 검증된 것은 아니므로 100% 의존해서는 안된다“고 강조하면서 ”팬데믹과 같이 긴급한 상황에서 신속하게 개발된 약물을 사용할 때, 예측된 약물 상호작용 유래 약물 이상 반응결과를 전문의가 미리 검토하여 약을 처방할 때 도움을 줄 수 있다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 KAIST 코로나대응 과학기술 뉴딜사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.16 조회수 9940 노화된 뇌막 속 쌓인 당이 장애 유발 최초 규명

평균연령 증가로 인해 심각한 뇌 질환을 동반하지 않은 일반적인 노화로 인한 뇌의 변화에 관한 연구 역시 필요한 추세다. 노화 연구와 관련하여 노화가 진행될수록 몸속에 ‘당’이 축적되고 이렇게 축적된 당은 노화-연관 염증, 혈관질환 등 다양한 질환의 원인 물질이 된다. 결국‘남아도는 당 분자’는 몸속 다양한 단백질에 붙어 단백질의 기능을 방해한다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 김필남 교수, 정용 교수 공동연구팀이 뇌를 감싸고 있는 뇌막(혹은 뇌수막; brain meninges)이 노화에 따른 `당' 축적이 되면서 뇌 피질을 감싸고 있는 ‘최전선 방어벽'으로의 기능에 장애가 일어남을 확인했다고 15일 밝혔다.

김 교수 연구팀은 고령자의 뇌막에서 당 분자의 과도한 축적을 확인하고, 생쥐 모델에서도 나이에 따른 당의 축적이 이뤄짐을 확인하였다. 뇌막은 뇌를 감싸고 있는 얇은 막으로 뇌척수액과 피질의 경계에 존재하며 뇌를 보호하는 중요한 기능을 하고 있다. 이번 연구에서는 이러한 뇌막이 노화로 인해 생기는 기능이상이 뇌 속 ‘남아도는’ 당에 의해서 유도됨을 밝혔다. 특히, 노화에 의해서 뇌막이 얇아지고 끈적해지면서 뇌척수액과 뇌피질과의 물질교환이 감소하는 것에 대한 원리 규명에 새로운 패러다임을 제공하게 되었다.

이번 연구는 KAIST 바이오및뇌공학과 김효민 박사과정 학생과 김신흔 박사가 공동 제1 저자로 참여해 국제 학술지 `노화하는 세포(Aging Cell)'에 지난 2월 28일 자 온라인판으로 게재됐다. (논문명: Glycation mediated tissue level remodeling of brain meningeal membrane by aging)

뇌척수액과 직접 맞닿아 있는 뇌막은 주로 콜라겐 (collagen)이라는 세포외기질 (Extracellular Matrix, ECM) 단백질로 구성되어 있으며 이 단백질을 생산하는 세포인 섬유아세포 (fibroblast) 로 이루어져 있다. 당이 흡착된 콜라겐 단백질과 부착된 세포는 콜라겐의 생산기능이 떨어지는 반면, 콜라겐의 분해 효소의 발현이 높아지면서 뇌막은 지속적으로 얇아지고 붕괴된다.

지속적인 당 섭취로 인해서 초과된 당 분자가 뇌에 쌓이면서 신경세포의 변성과 뇌 질환 간의 연구는 지속적으로 진행되어 왔다. 하지만 뇌를 감싸고 있는 뇌막 자체에 초점을 두어 당 축적으로 인한 뇌막 변성 및 기능 장애를 확인한 것은 이번 연구에서 최초로 제시되었으며, 이는 뇌 질환 연구에서의 새로운 치료접근을 제시할 것을 기대할 수 있다.

제1 저자인 김효민 연구원은 “인간의 뇌에서 시작해서 생체모사 뇌막 모델과 동물모델을 활용한 융합적 접근으로 노화로 인한 뇌 장벽 변화에 대해 규명한 흥미로운 연구ˮ 라고 연구 결과를 소개했다.

김필남 교수 연구팀은 이러한 뇌막을 비롯한 인체 전반적으로 쌓이는 당을 제거하기 위한 연구개발을 진행하고 있다. 인체에서 단백질과 당이 만나서 형성되는 찌꺼기인 최종당화산물(Advanced glycation end product)는 대식세포에 의해서 일부 제거된다. 하지만, 콜라겐과 같은 세포외기질 단백질과 결합한 당화산물은 자연적으로는 제거되기 어렵다. 본 연구진은 KAIST-세라젬 연구센터를 통해서 ‘몸 속 당 찌꺼기’ 제거를 위한 헬스케어 의료기기를 개발하고 있다.

이번 연구는 한국연구재단 집단연구지원을 받아 수행됐다.

2023.03.15 조회수 7887

노화된 뇌막 속 쌓인 당이 장애 유발 최초 규명

평균연령 증가로 인해 심각한 뇌 질환을 동반하지 않은 일반적인 노화로 인한 뇌의 변화에 관한 연구 역시 필요한 추세다. 노화 연구와 관련하여 노화가 진행될수록 몸속에 ‘당’이 축적되고 이렇게 축적된 당은 노화-연관 염증, 혈관질환 등 다양한 질환의 원인 물질이 된다. 결국‘남아도는 당 분자’는 몸속 다양한 단백질에 붙어 단백질의 기능을 방해한다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 김필남 교수, 정용 교수 공동연구팀이 뇌를 감싸고 있는 뇌막(혹은 뇌수막; brain meninges)이 노화에 따른 `당' 축적이 되면서 뇌 피질을 감싸고 있는 ‘최전선 방어벽'으로의 기능에 장애가 일어남을 확인했다고 15일 밝혔다.

김 교수 연구팀은 고령자의 뇌막에서 당 분자의 과도한 축적을 확인하고, 생쥐 모델에서도 나이에 따른 당의 축적이 이뤄짐을 확인하였다. 뇌막은 뇌를 감싸고 있는 얇은 막으로 뇌척수액과 피질의 경계에 존재하며 뇌를 보호하는 중요한 기능을 하고 있다. 이번 연구에서는 이러한 뇌막이 노화로 인해 생기는 기능이상이 뇌 속 ‘남아도는’ 당에 의해서 유도됨을 밝혔다. 특히, 노화에 의해서 뇌막이 얇아지고 끈적해지면서 뇌척수액과 뇌피질과의 물질교환이 감소하는 것에 대한 원리 규명에 새로운 패러다임을 제공하게 되었다.

이번 연구는 KAIST 바이오및뇌공학과 김효민 박사과정 학생과 김신흔 박사가 공동 제1 저자로 참여해 국제 학술지 `노화하는 세포(Aging Cell)'에 지난 2월 28일 자 온라인판으로 게재됐다. (논문명: Glycation mediated tissue level remodeling of brain meningeal membrane by aging)

뇌척수액과 직접 맞닿아 있는 뇌막은 주로 콜라겐 (collagen)이라는 세포외기질 (Extracellular Matrix, ECM) 단백질로 구성되어 있으며 이 단백질을 생산하는 세포인 섬유아세포 (fibroblast) 로 이루어져 있다. 당이 흡착된 콜라겐 단백질과 부착된 세포는 콜라겐의 생산기능이 떨어지는 반면, 콜라겐의 분해 효소의 발현이 높아지면서 뇌막은 지속적으로 얇아지고 붕괴된다.

지속적인 당 섭취로 인해서 초과된 당 분자가 뇌에 쌓이면서 신경세포의 변성과 뇌 질환 간의 연구는 지속적으로 진행되어 왔다. 하지만 뇌를 감싸고 있는 뇌막 자체에 초점을 두어 당 축적으로 인한 뇌막 변성 및 기능 장애를 확인한 것은 이번 연구에서 최초로 제시되었으며, 이는 뇌 질환 연구에서의 새로운 치료접근을 제시할 것을 기대할 수 있다.

제1 저자인 김효민 연구원은 “인간의 뇌에서 시작해서 생체모사 뇌막 모델과 동물모델을 활용한 융합적 접근으로 노화로 인한 뇌 장벽 변화에 대해 규명한 흥미로운 연구ˮ 라고 연구 결과를 소개했다.

김필남 교수 연구팀은 이러한 뇌막을 비롯한 인체 전반적으로 쌓이는 당을 제거하기 위한 연구개발을 진행하고 있다. 인체에서 단백질과 당이 만나서 형성되는 찌꺼기인 최종당화산물(Advanced glycation end product)는 대식세포에 의해서 일부 제거된다. 하지만, 콜라겐과 같은 세포외기질 단백질과 결합한 당화산물은 자연적으로는 제거되기 어렵다. 본 연구진은 KAIST-세라젬 연구센터를 통해서 ‘몸 속 당 찌꺼기’ 제거를 위한 헬스케어 의료기기를 개발하고 있다.

이번 연구는 한국연구재단 집단연구지원을 받아 수행됐다.

2023.03.15 조회수 7887 KAIST, 암세포에만 약물 전달 가능한 클라트린 조립체 개발

암을 부작용 없이 효과적으로 치료하기 위해서는 약물을 암세포에 특이적으로 전달할 수 있는 기술이 필요하다. 단백질로 구성되어 있는 단백질 조립체는 암 치료를 위한 약물 전달에 널리 활용되고 있다. 단백질 조립체를 약물 전달에 이용하기 위해서는 암세포를 인식하는 단백질과 암세포를 사멸시키는 약물을 단백질 조립체에 효과적으로 접합시키는 기술, 즉 기능화(functionalization) 기술이 필수적이다. 그러나, 단백질 조립체의 경우 기능화 과정이 매우 복잡하고, 효율이 낮으며, 대부분 작은 크기의 화학 약물(chemical drug)의 적용에만 한정되어 실제 사용에 많은 제약이 있었다.

우리 대학 생명과학과 김학성 교수 연구팀이 암세포에 특이적으로 약물을 전달할 수 있는 클라트린 조립체를 개발했다고 14일 밝혔다.

생체 내 클라트린이라는 단백질 조립체는 세포 안에서 자가조립(self-assembly)되어 물질을 효율적으로 수송(endocytosis)한다. 클라트린 조립체는 먼저 3개의 중쇄(heavy chain)와 3개의 경쇄(light chain)가 결합하여 트리스켈리온(triskelion)이 만들어지고, 이후 트리스켈리온이 자가조립 되어 형성된다. 연구팀은 이에 착안하여, 암세포에 특이적으로 약물을 전달하기 위해 암세포 인식 단백질과 독소 단백질의 기능화가 용이하도록 클라트린 사슬을 설계하였고, 이를 이용하여 새로운 형태의 클라트린 조립체(clathrin assembly)를 얻었다. (그림 1)

개발된 클라트린 조립체는 원 포트 반응(one-pot reaction)으로 두 종류의 단백질(암세포 인식 단백질과 독소 단백질)을 동시에 높은 효율로 접합시킬 수 있어, 향후 약물 전달, 백신 개발 및 질병 진단 등을 포함한 생물 의학 분야에서 광범위하게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구에서는 대표적인 종양 표지자인 상피세포성장인자수용체(EGFR)를 인식하는 단백질을 사용하여, 암세포에 특이적으로 약물을 전달할 수 있었다. EGFR을 인식하는 단백질로 기능화된 클라트린 조립체는 결합증대 효과(avidity effect)로 인해, 기존보다 무려 900배 이상 향상된 결합력을 보였다. 연구팀은 이를 기반으로, 독소 단백질을 연결한 클라트린 조립체를 세포에 처리했을 때, 정상 세포에는 영향이 없으나 암세포만 효과적으로 사멸시킨다는 것을 확인했다.

우리 대학 생명과학과 김홍식 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `스몰(Small)'에 지난 2월 22일 자 19권 8호에 출판됐으며, 표지 논문으로 선정됐다. (그림 2) (논문명 : Construction and Functionalization of a Clathrin Assembly for a Targeted Protein Delivery)

제1 저자인 김홍식 박사는 "클라트린은 기능화가 어렵고 포유류의 세포로부터 추출해서 얻었기 때문에 실질적인 적용이 제한되었다”라며 “이번 연구에서 새로 설계한 클라트린 조립체는 한 번의 반응으로 서로 다른 두 종류의 단백질로 기능화할 수 있고, 대장균에서 생산 가능하여, 생물 의학 분야에서 광범위하게 활용될 수 있는 단백질 조립체 응용 기술이 될 것이다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 글로벌박사양성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.14 조회수 8013

KAIST, 암세포에만 약물 전달 가능한 클라트린 조립체 개발

암을 부작용 없이 효과적으로 치료하기 위해서는 약물을 암세포에 특이적으로 전달할 수 있는 기술이 필요하다. 단백질로 구성되어 있는 단백질 조립체는 암 치료를 위한 약물 전달에 널리 활용되고 있다. 단백질 조립체를 약물 전달에 이용하기 위해서는 암세포를 인식하는 단백질과 암세포를 사멸시키는 약물을 단백질 조립체에 효과적으로 접합시키는 기술, 즉 기능화(functionalization) 기술이 필수적이다. 그러나, 단백질 조립체의 경우 기능화 과정이 매우 복잡하고, 효율이 낮으며, 대부분 작은 크기의 화학 약물(chemical drug)의 적용에만 한정되어 실제 사용에 많은 제약이 있었다.

우리 대학 생명과학과 김학성 교수 연구팀이 암세포에 특이적으로 약물을 전달할 수 있는 클라트린 조립체를 개발했다고 14일 밝혔다.

생체 내 클라트린이라는 단백질 조립체는 세포 안에서 자가조립(self-assembly)되어 물질을 효율적으로 수송(endocytosis)한다. 클라트린 조립체는 먼저 3개의 중쇄(heavy chain)와 3개의 경쇄(light chain)가 결합하여 트리스켈리온(triskelion)이 만들어지고, 이후 트리스켈리온이 자가조립 되어 형성된다. 연구팀은 이에 착안하여, 암세포에 특이적으로 약물을 전달하기 위해 암세포 인식 단백질과 독소 단백질의 기능화가 용이하도록 클라트린 사슬을 설계하였고, 이를 이용하여 새로운 형태의 클라트린 조립체(clathrin assembly)를 얻었다. (그림 1)

개발된 클라트린 조립체는 원 포트 반응(one-pot reaction)으로 두 종류의 단백질(암세포 인식 단백질과 독소 단백질)을 동시에 높은 효율로 접합시킬 수 있어, 향후 약물 전달, 백신 개발 및 질병 진단 등을 포함한 생물 의학 분야에서 광범위하게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구에서는 대표적인 종양 표지자인 상피세포성장인자수용체(EGFR)를 인식하는 단백질을 사용하여, 암세포에 특이적으로 약물을 전달할 수 있었다. EGFR을 인식하는 단백질로 기능화된 클라트린 조립체는 결합증대 효과(avidity effect)로 인해, 기존보다 무려 900배 이상 향상된 결합력을 보였다. 연구팀은 이를 기반으로, 독소 단백질을 연결한 클라트린 조립체를 세포에 처리했을 때, 정상 세포에는 영향이 없으나 암세포만 효과적으로 사멸시킨다는 것을 확인했다.

우리 대학 생명과학과 김홍식 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `스몰(Small)'에 지난 2월 22일 자 19권 8호에 출판됐으며, 표지 논문으로 선정됐다. (그림 2) (논문명 : Construction and Functionalization of a Clathrin Assembly for a Targeted Protein Delivery)

제1 저자인 김홍식 박사는 "클라트린은 기능화가 어렵고 포유류의 세포로부터 추출해서 얻었기 때문에 실질적인 적용이 제한되었다”라며 “이번 연구에서 새로 설계한 클라트린 조립체는 한 번의 반응으로 서로 다른 두 종류의 단백질로 기능화할 수 있고, 대장균에서 생산 가능하여, 생물 의학 분야에서 광범위하게 활용될 수 있는 단백질 조립체 응용 기술이 될 것이다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 글로벌박사양성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.14 조회수 8013 대전 방산 특화 개발연구소 구축으로 첨단 드론 연구 본격화

우리 대학 기계공학과 윤용진 교수 총괄연구팀이 지난해 12월 말 대전 방산혁신클러스터사업 중 하나인 총 사업비 129.5억 원을 지원받는‘방산 특화 (첨단 드론) 개발연구소 구축 및 운영’사업에 최종 선정됐다고 13일 밝혔다.

대전 방산혁신클러스터사업은 전담기관인 국방기술진흥연구소에서 수행하며 2026년까지 490억 원 (대전광역시 245억, 방위사업청 245억)을 투입하여 ▲드론 분야 지역특화 로드맵 수립 ▲방산특화 개발 연구소 구축 ▲드론특화 개발비 지원 ▲ 드론 분야 기술 사업화 지원 ▲시험장비 구축 및 지원 ▲ 드론 분야 신규진입 및 창업 지원 등의 핵심사업을 통해 방산 중소·벤처기업 성장을 전주기로 지원하는 사업이다.

전 세계적으로 첨단 드론 개발에 대한 관심이 증가하고 있어 미래지향적이며 발전적인 드론 연구 및 개발을 위해, 방산 특화(첨단 드론) 개발연구소는 대전지역 정부출연 연구기관 및 교육기관의 우수한 과학기술 인프라를 기반으로 첨단 드론에 특화된 핵심·소재·부품 개발에 필요한 연구 환경을 조성해나갈 방침이다.

본 사업을 통해 개발 예정인 첨단 드론은 초소형 나노 드론(Nano drone)과 다양한 험지에 착륙 가능한 형상 변형 드론(Transformable drone)이다. 선진국과 상당한 기술 격차가 있는 초소형 나노 드론의 주요 소재 및 부품 국산화와 다양한 임무를 수행할 수 있는 형상 변형 드론 개발을 목표로 하고 있다.

또 첨단 드론 산업과 관련한 대전 소재 중소기업들이 자발적으로 참여해 정보와 지식을 공유하고 시너지 효과를 창출하는 협력체계를 구축할 계획이다.

특히 지역중소기업과 협업을 통한 선도 연구를 시작으로 드론특화형 전문인력 양성과 혁신적인 개발 기술 제공, 양질의 신산업 및 일자리 창출로 이어지는 첨단 드론 개발 생태계를 구축해 드론 산업 미래시장 주도기술 확보에 기여하는 것이 이번 협력의 장기적인 목표다.

방산 특화(첨단 드론) 개발연구소 구축 및 운영 사업의 성공적인 추진을 위해 KAIST (드론특화 방산 개발연구소장 윤용진 교수, 기계항공공학부 학부장 김정 교수, 을지연구소 소장 정재원 교수 외 2명) 와 공동연구 개발에 충남대학교, 드론 및 지역 중소기업에 대한 이해도가 높은 대전 테크노파크가 참여기관으로 협력하여 사업을 수행한다.

KAIST, 충남대학교, 대전 테크노파크는 이를 위해, ▲연구 협력기반 조성을 위한 상호 인력교류 ▲공동 연구 및 기술 개발을 위한 정보 공유와 학술 교류 ▲첨단 드론 개발 기술 및 동향 등에 대한 사업화 모델 구축·운영 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

윤용진 교수는“본 사업을 통해 K-방산의 최첨단 드론 단순 개발뿐만 아니라 수출 증대 효과도 기대할 수 있기 때문에 효율적인 사업 추진을 통해 최대한의 성과를 도출해 내겠다”고 말했다.

2023.03.13 조회수 7201

대전 방산 특화 개발연구소 구축으로 첨단 드론 연구 본격화

우리 대학 기계공학과 윤용진 교수 총괄연구팀이 지난해 12월 말 대전 방산혁신클러스터사업 중 하나인 총 사업비 129.5억 원을 지원받는‘방산 특화 (첨단 드론) 개발연구소 구축 및 운영’사업에 최종 선정됐다고 13일 밝혔다.

대전 방산혁신클러스터사업은 전담기관인 국방기술진흥연구소에서 수행하며 2026년까지 490억 원 (대전광역시 245억, 방위사업청 245억)을 투입하여 ▲드론 분야 지역특화 로드맵 수립 ▲방산특화 개발 연구소 구축 ▲드론특화 개발비 지원 ▲ 드론 분야 기술 사업화 지원 ▲시험장비 구축 및 지원 ▲ 드론 분야 신규진입 및 창업 지원 등의 핵심사업을 통해 방산 중소·벤처기업 성장을 전주기로 지원하는 사업이다.

전 세계적으로 첨단 드론 개발에 대한 관심이 증가하고 있어 미래지향적이며 발전적인 드론 연구 및 개발을 위해, 방산 특화(첨단 드론) 개발연구소는 대전지역 정부출연 연구기관 및 교육기관의 우수한 과학기술 인프라를 기반으로 첨단 드론에 특화된 핵심·소재·부품 개발에 필요한 연구 환경을 조성해나갈 방침이다.

본 사업을 통해 개발 예정인 첨단 드론은 초소형 나노 드론(Nano drone)과 다양한 험지에 착륙 가능한 형상 변형 드론(Transformable drone)이다. 선진국과 상당한 기술 격차가 있는 초소형 나노 드론의 주요 소재 및 부품 국산화와 다양한 임무를 수행할 수 있는 형상 변형 드론 개발을 목표로 하고 있다.

또 첨단 드론 산업과 관련한 대전 소재 중소기업들이 자발적으로 참여해 정보와 지식을 공유하고 시너지 효과를 창출하는 협력체계를 구축할 계획이다.

특히 지역중소기업과 협업을 통한 선도 연구를 시작으로 드론특화형 전문인력 양성과 혁신적인 개발 기술 제공, 양질의 신산업 및 일자리 창출로 이어지는 첨단 드론 개발 생태계를 구축해 드론 산업 미래시장 주도기술 확보에 기여하는 것이 이번 협력의 장기적인 목표다.

방산 특화(첨단 드론) 개발연구소 구축 및 운영 사업의 성공적인 추진을 위해 KAIST (드론특화 방산 개발연구소장 윤용진 교수, 기계항공공학부 학부장 김정 교수, 을지연구소 소장 정재원 교수 외 2명) 와 공동연구 개발에 충남대학교, 드론 및 지역 중소기업에 대한 이해도가 높은 대전 테크노파크가 참여기관으로 협력하여 사업을 수행한다.

KAIST, 충남대학교, 대전 테크노파크는 이를 위해, ▲연구 협력기반 조성을 위한 상호 인력교류 ▲공동 연구 및 기술 개발을 위한 정보 공유와 학술 교류 ▲첨단 드론 개발 기술 및 동향 등에 대한 사업화 모델 구축·운영 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

윤용진 교수는“본 사업을 통해 K-방산의 최첨단 드론 단순 개발뿐만 아니라 수출 증대 효과도 기대할 수 있기 때문에 효율적인 사업 추진을 통해 최대한의 성과를 도출해 내겠다”고 말했다.

2023.03.13 조회수 7201 생명화학공학과 이재우 교수, 미국화학공학회 석학회원(AIChE Fellow) 선임

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수가 미국화학공학회 (AIChE) 2023년 석학회원 (Fellow)으로 선임됐다고 10일 밝혔다.

미국화학공학회(AIChE)는 세계 최고 권위의 화학 및 생물공학, 소재, 공정, 환경, 에너지 분야 학회다. 110여 개국에서 6만 명에 이르는 회원을 보유하고 있다. 이중 석학회원(Fellow)은 대부분이 미국의 저명한 학자들과 소수의 외국기관 회원으로 구성되며 탁월한 개인 연구업적 및 봉사 실적, 전문 분야 총괄 경력 등 4개 이상의 평가 기준 심사를 거쳐 선정한다.

우리 대학 생명화학공학과 소속으로 2012년 이상엽 연구부총장이, 2013년 이재형 겸직교수(現 USC 석좌교수)가 AIChE 석학회원으로 선임된 후 10년 만에 이재우 교수가 2023년 AIChE 석학회원으로 선임됐다. 따라서 현재 국내에 AIChE 석학회원으로는 3명의 KAIST 교수들이 선임되어 있다.

이재우 교수는 최근 1기압 이하의 이산화탄소가 포함된 배출가스를 부가가치 높은 탄소 재료로 전환하는 공정기술과 케미컬 루핑 공정을 통한 이산화탄소 활용 및 수소생산기술, 반응/분리 공정 직접화 기술들을 개발한 공로를 인정받아 석학회원으로 선정됐다.

이 교수는 서울대학교 화학공학과에서 학사/석사학위를 마치고, 쌍용정유(現 에스오일)에서 공정 디자인 연구자로 다양한 현장경험을 거친 후 미국 카네기 멜론(Carnegie Mellon) 대학 화학공학과에서 박사를 취득했다. 그 이후 독일 아헨공대에서 알렉산더 본 홈볼트 리서치 펠로우(Alexander von Humboldt Research Fellow)로 연구를 수행한 후 뉴욕시립대학(CCNY, CUNY)에 2001년에 조교수로 부임해 2010년 정교수로 승진했고 2012년부터 KAIST 생명화학공학과 교수로 부임해 후학들을 지도하며 탄소중립 및 에너지 시스템에 관련된 연구를 지속해오고 있다.

주요 수상으로는 ‘석명우수화공인상’(2016년)과 공학한림원 ‘2025년 미래 100대 기술’선정(2017년), 과학기술정보통신부 국가연구개발 우수성과 100선(2018년), ‘이수영 교수학습혁신 우수상’(2019년), 리서치 임팩트 어워드(Research Impact Award) (2022년), 그 외 기술혁신상 및 KAIST 공로상 등을 다수 수상한 바 있다.

현재는 기후변화에 대처하는 중요한 탄소중립 연구로 기초적인 원천기술 개발을 목적으로 한 분산형저탄소수소생산 선도연구센터(2022 과기정통부 ERC 선정)와 산업체 응용 부분에 관련된 기술을 개발하는 롯데케미칼-KAIST 탄소중립연구센터 소장으로 핵심 관련분야 연구를 이끌고 있다.

이재우 교수는 이산화탄소 및 다양한 온실가스를 유용한 화학제품으로 전환하는 공정기술에 관련된 연구를 수행할 예정이며, 이와 함께 저탄소 에너지 생산/공급하는 에너지 시스템 개발 및 에너지 소비와 공정 장치의 수를 대폭 줄일 수 있는 공정 집적화 연구를 수행해 지속가능한 산업 및 사회구현에 이바지할 계획이다.

2023.03.10 조회수 8869

생명화학공학과 이재우 교수, 미국화학공학회 석학회원(AIChE Fellow) 선임

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수가 미국화학공학회 (AIChE) 2023년 석학회원 (Fellow)으로 선임됐다고 10일 밝혔다.