-

CLKIP 프로그램(중경양강-KAIST 국제 교육협력프로그램), 괄목할만한 성장세 보여

우리대학의 중국 분교격인 ‘중경(충칭)양강-KAIST 국제 교육협력 프로그램(이하 CLKIP, Chongqing Liangjiang KAIST International Program)의 성장세가 괄목할만하다. CLKIP는 상하이 푸둥신구, 천진의 빈하이신구에 이은 중국 국무원의 비준을 받은 제3의, 내륙에서는 최초의 국가급 개발신구인 충칭 양강신구에 위치한 중경이공대학(총장 쉬 샤오후이·Shi Xiaohui) 양강캠퍼스에 우리대학이 지난 2015년 전자정보공학과와 컴퓨터 과학기술공학과를 개설하고, 현재 우리대학의 교육시스템과 커리큘럼을 그대로 적용해 운영 중인 국제 교육협력 프로그램이다.

CLKIP가 소재하고 있는 충칭(중경)은 오는 13~16일 중국을 국빈 방문하는 문재인 대통령이 베이징(13~14일)에 이어 두 번째 방문(15~16일)하는 도시다. 3,300만명의 인구를 품은 중국 4대 직할시(베이징·상하이·천진·충칭) 중 하나로 양강신구에는 자동차·정보기술(IT) 단지 등이 입주해 있고 시진핑 중국 국가주석이 가장 역점을 두고 추진하는 사업인 일대일로(一帶一路, 육·해상 실크로드)와 서부 대개발의 거점도시로 급속히 발전하고 있다.

충칭은 일제 강점기 시절인 1940년 4월부터 1945년 해방을 맞을 때 까지 김구 주석이 이끌던 우리나라 임시정부가 있던 지역으로 현대자동차와 SK하이닉스 등 우리나라를 대표하는 기업들이 진출해 있는 곳이기도 하다.

CLKIP는 충칭소재 중경이공대와 우리대학이 지난 2013년 10월 계약체결 이후 이듬해인 2014년 중국 교육부로부터 각각 학부과정인 전자정보공학과와 컴퓨터 과학기술공학과 등 2개 학과에 대한 개설승인을 받았다. 2015년 전기 및 전자분야의 석사과정 교육프로그램을 승인 받는 등 올해 12월 현재 대학원 과정(석사과정·3년)도 운영 중인데 연간 학생모집 규모는 학사과정이 학과 당 100명, 석사과정은 전자정보공학과 30명이다.

우리대학 전기및전자공학부와 전산학부에서는 CLKIP 프로그램에 매년 4명 이상의 교수를 파견해 각 프로그램 전공 교과목의 1/3를 담당하고 영어강의를 통해 KAIST가 보유하고 있는 우수한 커리큘럼과 교육노하우를 전수하고 있다. 이밖에 중경이공대 교수진도 올 상반기에 7명, 하반기 6명 등 모두 13명이 우리대학에서 자체 온·오프 병행 통합학습인 ‘에듀케이션(Education) 4.0’과 대규모 인터넷 공개강의인 ‘무크(MOOC)’ 등 선진 교육방법과 기술노하우 등에 관한 교육을 받았거나 연수중에 있다.

중국 서부 내륙 8개 지역에서 모집하는 학생 수 또한 CLKIP 프로그램이 입소문을 타면서 학부과정은 지난 2015년 66명에서 2016년 172명, 2017년 200명으로 불과 3년 새 학과개설 당시인 2015년 대비 3배 이상 늘어 모집정원을 모두 채웠다. 또 올 가을학기에는 CLKIP 프로그램 학부 재학생 중 7명의 교환학생과 5명의 복수학위과정 학생을 뽑았는데 선발된 학생들은 현재 우리대학에서 공부중이다. 이 학생들은 한 학기부터 최대 1년간 교육을 받을 예정이다.

한-중 산업단지가 있는 충칭(중경)시 소재 양강신구에 설치, 운영되고 있는 CLKIP 프로그램은 단순히 국제 교육협력 프로그램 이라는 이상의 의미를 지닌다. 특히 양강신구내 한·중 산업단지에 입주한 현대자동차, SK하이닉스, LG화학, 한국타이어 등 국내기업과 연구개발 및 기술지원 등 상호협력을 통해 이들 기업을 지원하되 이 기업들은 앞으로 KAIST 졸업생의 중국 진출을 위한 교두보가 될 것으로 우리대학은 기대하고 있다.

신성철 총장은 “CLKIP의 성공은 첨단 기술과 학습자 중심의 미래 인재양성을 위한 우리대학의 교육 프로그램이 중국은 물론 세계에서도 통할 수 있다는 자신감을 보여주는 사례로써 이를 계기로 우리대학 혁신적인 교육시스템의 해외수출에도 적극 노력할 것”이라고 말했다. 신 총장은 또 “내년(2018년)을 목표로 KAIST-중경이공대 공동연구소 설립을 추진 중인데 설립이 끝나면 우리대학 첨단기술의 중국시장 진출을 위한 기반을 확보하게 된다”며 “양강신구에 입주한 국내·외 기업을 대상으로 KAIST 첨단기술을 전수하는 등 기술사업화의 적극적인 추진을 통해 가치를 창출하는 기업가형 대학으로 더욱 성장해나가겠다”고 강조했다.

CLKIP 프로그램(중경양강-KAIST 국제 교육협력프로그램), 괄목할만한 성장세 보여

우리대학의 중국 분교격인 ‘중경(충칭)양강-KAIST 국제 교육협력 프로그램(이하 CLKIP, Chongqing Liangjiang KAIST International Program)의 성장세가 괄목할만하다. CLKIP는 상하이 푸둥신구, 천진의 빈하이신구에 이은 중국 국무원의 비준을 받은 제3의, 내륙에서는 최초의 국가급 개발신구인 충칭 양강신구에 위치한 중경이공대학(총장 쉬 샤오후이·Shi Xiaohui) 양강캠퍼스에 우리대학이 지난 2015년 전자정보공학과와 컴퓨터 과학기술공학과를 개설하고, 현재 우리대학의 교육시스템과 커리큘럼을 그대로 적용해 운영 중인 국제 교육협력 프로그램이다.

CLKIP가 소재하고 있는 충칭(중경)은 오는 13~16일 중국을 국빈 방문하는 문재인 대통령이 베이징(13~14일)에 이어 두 번째 방문(15~16일)하는 도시다. 3,300만명의 인구를 품은 중국 4대 직할시(베이징·상하이·천진·충칭) 중 하나로 양강신구에는 자동차·정보기술(IT) 단지 등이 입주해 있고 시진핑 중국 국가주석이 가장 역점을 두고 추진하는 사업인 일대일로(一帶一路, 육·해상 실크로드)와 서부 대개발의 거점도시로 급속히 발전하고 있다.

충칭은 일제 강점기 시절인 1940년 4월부터 1945년 해방을 맞을 때 까지 김구 주석이 이끌던 우리나라 임시정부가 있던 지역으로 현대자동차와 SK하이닉스 등 우리나라를 대표하는 기업들이 진출해 있는 곳이기도 하다.

CLKIP는 충칭소재 중경이공대와 우리대학이 지난 2013년 10월 계약체결 이후 이듬해인 2014년 중국 교육부로부터 각각 학부과정인 전자정보공학과와 컴퓨터 과학기술공학과 등 2개 학과에 대한 개설승인을 받았다. 2015년 전기 및 전자분야의 석사과정 교육프로그램을 승인 받는 등 올해 12월 현재 대학원 과정(석사과정·3년)도 운영 중인데 연간 학생모집 규모는 학사과정이 학과 당 100명, 석사과정은 전자정보공학과 30명이다.

우리대학 전기및전자공학부와 전산학부에서는 CLKIP 프로그램에 매년 4명 이상의 교수를 파견해 각 프로그램 전공 교과목의 1/3를 담당하고 영어강의를 통해 KAIST가 보유하고 있는 우수한 커리큘럼과 교육노하우를 전수하고 있다. 이밖에 중경이공대 교수진도 올 상반기에 7명, 하반기 6명 등 모두 13명이 우리대학에서 자체 온·오프 병행 통합학습인 ‘에듀케이션(Education) 4.0’과 대규모 인터넷 공개강의인 ‘무크(MOOC)’ 등 선진 교육방법과 기술노하우 등에 관한 교육을 받았거나 연수중에 있다.

중국 서부 내륙 8개 지역에서 모집하는 학생 수 또한 CLKIP 프로그램이 입소문을 타면서 학부과정은 지난 2015년 66명에서 2016년 172명, 2017년 200명으로 불과 3년 새 학과개설 당시인 2015년 대비 3배 이상 늘어 모집정원을 모두 채웠다. 또 올 가을학기에는 CLKIP 프로그램 학부 재학생 중 7명의 교환학생과 5명의 복수학위과정 학생을 뽑았는데 선발된 학생들은 현재 우리대학에서 공부중이다. 이 학생들은 한 학기부터 최대 1년간 교육을 받을 예정이다.

한-중 산업단지가 있는 충칭(중경)시 소재 양강신구에 설치, 운영되고 있는 CLKIP 프로그램은 단순히 국제 교육협력 프로그램 이라는 이상의 의미를 지닌다. 특히 양강신구내 한·중 산업단지에 입주한 현대자동차, SK하이닉스, LG화학, 한국타이어 등 국내기업과 연구개발 및 기술지원 등 상호협력을 통해 이들 기업을 지원하되 이 기업들은 앞으로 KAIST 졸업생의 중국 진출을 위한 교두보가 될 것으로 우리대학은 기대하고 있다.

신성철 총장은 “CLKIP의 성공은 첨단 기술과 학습자 중심의 미래 인재양성을 위한 우리대학의 교육 프로그램이 중국은 물론 세계에서도 통할 수 있다는 자신감을 보여주는 사례로써 이를 계기로 우리대학 혁신적인 교육시스템의 해외수출에도 적극 노력할 것”이라고 말했다. 신 총장은 또 “내년(2018년)을 목표로 KAIST-중경이공대 공동연구소 설립을 추진 중인데 설립이 끝나면 우리대학 첨단기술의 중국시장 진출을 위한 기반을 확보하게 된다”며 “양강신구에 입주한 국내·외 기업을 대상으로 KAIST 첨단기술을 전수하는 등 기술사업화의 적극적인 추진을 통해 가치를 창출하는 기업가형 대학으로 더욱 성장해나가겠다”고 강조했다.

2017.12.11

조회수 18750

-

밝은 인터넷 글로벌 서밋(BIGS) 2017, 서울 코엑스에서 개최

4차 산업혁명 시대의 차세대 인터넷 플랫폼을 조망하는 ‘밝은 인터넷 글로벌 서밋 2017’(이하 BIGS: Bright Internet Global Summit)이 서울 삼성동 코엑스에서 8일부터 9일까지 이틀간 일정으로 열린다. 이번 서밋은 과학기술정보통신부가 주최하고 정보통신기술진흥센터(IITP)가 주관하는‘테크&퓨처 인사이트 윈터 콘서트’ 행사의 일환으로 개최된다.

‘BIGS 2017’은 밝은 인터넷에 대한 인터넷 범죄와 테러의 원인을 사전에 제거할 수 있는 예방보안의 패러다임으로 이를 위한 기술·정책·R&BD 전략·비지니스 모델·밝은 인터넷 글로벌 거버넌스 기구 (BIGGO: Bright Internet Global Governance Organization)·논문 발표 등 총 9개 세션으로 구성돼 발표와 토론이 이뤄진다.

이번 서밋에는 한국을 비롯한 미국, 중국, 일본 등 주요국가 차세대 인터넷 관련 유명 인사들이 연사로 대거 초청돼 안전한 4차 산업혁명 시대의 인터넷 플랫폼인 ‘밝은 인터넷’ 방향 등에 대해 논의와 열띤 토론을 벌일 예정이다. 이번 서밋의 의장을 맡고 있는 우리대학 경영공학부 이재규 명예교수는 “밝은 인터넷 실현을 위해 대회 마지막 날인 9일에는 ‘밝은 인터넷 서울독트린’을 채택할 계획”이라고 설명하고 “이에 따라 밝은 인터넷 원칙을 채택하고 이를 주요 국가들과 상호 협력해 추진해 나갈 국제기구인 BIGGO(Bright Internet Global Governance Organization)가 곧 출범할 계획”이라고 밝혔다.

BIGS 2017 서밋의 주요 연사로는 기조 강연자인 신성철 KAIST 총장을 비롯해 이재규 명예교수(AIS회장 역임), 라마야 크리쉬난(Ramayya Krishnan) 카네기멜론대 하인스 칼리지 학장, 더글라스 시커(Douglas Sicker) 카네기멜론대 교수, 존 말러리(John Mallery) MIT대 교수, 짐 포스터(Jim Foster) 일본 게이오대 아시아태평양 디지털경제센터장, 댄 김(Dan Kim) 미 노스텍사스대 교수, 임규건 교수(한양대), 박노형 교수(고려대) 등이 참여한다.

주요 패널로는 데이비드 파버(David Farber) 카네기멜론대 교수, 싱 리(Xing Li) 칭화대 교수, 지로 코쿠료(Jiro Kokuryo) 일본 게이오대 부총장, 헬무트 크래머(Helmut Krcmar) 뮌헨공대 교수, 빅토리아 윤(Victoria Yoon) 버지니아 코먼웰스대 교수, 에넨켄 틱(Enenken Tikk) 네덜란드 레이던대 교수, 전길남·이동만·조대곤 교수(이상 KAIST), 이기덕 교수(건국대), 권헌영 교수(고려대), 이호근 교수(연세대) 등 세계 주요대학 전문가가 참석한다.

이밖에 관련기업에서 연펭 장(Yunfeng Zang) Yovole Network CTO(최고기술책임자), 시아송 탄(Xiaosong Tan) Qihoo360 부사장, 최종욱 마크애니 대표, 정우진 아마존 코리아 이사, 정대영 SAP코리아 이사, 그리고 연구기관에서는 박준성 단장·오재형 PM(이상 IITP), 진승헌 본부장(ETRI), 봉기환 팀장(KISA), 신영웅 박사(KAIST 밝은인터넷연구센터) 등이 패널로 참가해 열띤 토론을 벌인다.

한편 BIGS 2017 조직위원장인 임규건 한양대 교수는 “밝은 인터넷은 선의의 익명성과 프라이버시를 보장하면서도 위협사안에 원인을 예방적으로 대처할 수 있도록 원천적으로 재설계가 필요하다”고 강조했다.

이어 이재규 의장은 “향후 BIGS는 미국의 샌프란시스코와 중국의 베이징, 그리고 독일 베를린 등 주요 국가에서 개최할 예정”이라고 덧붙였다. 이번 서밋의 프로그램은 홈페이지(www.brightinternet.org)에서 볼 수 있고 또 등록도 가능하다.

밝은 인터넷 글로벌 서밋(BIGS) 2017, 서울 코엑스에서 개최

4차 산업혁명 시대의 차세대 인터넷 플랫폼을 조망하는 ‘밝은 인터넷 글로벌 서밋 2017’(이하 BIGS: Bright Internet Global Summit)이 서울 삼성동 코엑스에서 8일부터 9일까지 이틀간 일정으로 열린다. 이번 서밋은 과학기술정보통신부가 주최하고 정보통신기술진흥센터(IITP)가 주관하는‘테크&퓨처 인사이트 윈터 콘서트’ 행사의 일환으로 개최된다.

‘BIGS 2017’은 밝은 인터넷에 대한 인터넷 범죄와 테러의 원인을 사전에 제거할 수 있는 예방보안의 패러다임으로 이를 위한 기술·정책·R&BD 전략·비지니스 모델·밝은 인터넷 글로벌 거버넌스 기구 (BIGGO: Bright Internet Global Governance Organization)·논문 발표 등 총 9개 세션으로 구성돼 발표와 토론이 이뤄진다.

이번 서밋에는 한국을 비롯한 미국, 중국, 일본 등 주요국가 차세대 인터넷 관련 유명 인사들이 연사로 대거 초청돼 안전한 4차 산업혁명 시대의 인터넷 플랫폼인 ‘밝은 인터넷’ 방향 등에 대해 논의와 열띤 토론을 벌일 예정이다. 이번 서밋의 의장을 맡고 있는 우리대학 경영공학부 이재규 명예교수는 “밝은 인터넷 실현을 위해 대회 마지막 날인 9일에는 ‘밝은 인터넷 서울독트린’을 채택할 계획”이라고 설명하고 “이에 따라 밝은 인터넷 원칙을 채택하고 이를 주요 국가들과 상호 협력해 추진해 나갈 국제기구인 BIGGO(Bright Internet Global Governance Organization)가 곧 출범할 계획”이라고 밝혔다.

BIGS 2017 서밋의 주요 연사로는 기조 강연자인 신성철 KAIST 총장을 비롯해 이재규 명예교수(AIS회장 역임), 라마야 크리쉬난(Ramayya Krishnan) 카네기멜론대 하인스 칼리지 학장, 더글라스 시커(Douglas Sicker) 카네기멜론대 교수, 존 말러리(John Mallery) MIT대 교수, 짐 포스터(Jim Foster) 일본 게이오대 아시아태평양 디지털경제센터장, 댄 김(Dan Kim) 미 노스텍사스대 교수, 임규건 교수(한양대), 박노형 교수(고려대) 등이 참여한다.

주요 패널로는 데이비드 파버(David Farber) 카네기멜론대 교수, 싱 리(Xing Li) 칭화대 교수, 지로 코쿠료(Jiro Kokuryo) 일본 게이오대 부총장, 헬무트 크래머(Helmut Krcmar) 뮌헨공대 교수, 빅토리아 윤(Victoria Yoon) 버지니아 코먼웰스대 교수, 에넨켄 틱(Enenken Tikk) 네덜란드 레이던대 교수, 전길남·이동만·조대곤 교수(이상 KAIST), 이기덕 교수(건국대), 권헌영 교수(고려대), 이호근 교수(연세대) 등 세계 주요대학 전문가가 참석한다.

이밖에 관련기업에서 연펭 장(Yunfeng Zang) Yovole Network CTO(최고기술책임자), 시아송 탄(Xiaosong Tan) Qihoo360 부사장, 최종욱 마크애니 대표, 정우진 아마존 코리아 이사, 정대영 SAP코리아 이사, 그리고 연구기관에서는 박준성 단장·오재형 PM(이상 IITP), 진승헌 본부장(ETRI), 봉기환 팀장(KISA), 신영웅 박사(KAIST 밝은인터넷연구센터) 등이 패널로 참가해 열띤 토론을 벌인다.

한편 BIGS 2017 조직위원장인 임규건 한양대 교수는 “밝은 인터넷은 선의의 익명성과 프라이버시를 보장하면서도 위협사안에 원인을 예방적으로 대처할 수 있도록 원천적으로 재설계가 필요하다”고 강조했다.

이어 이재규 의장은 “향후 BIGS는 미국의 샌프란시스코와 중국의 베이징, 그리고 독일 베를린 등 주요 국가에서 개최할 예정”이라고 덧붙였다. 이번 서밋의 프로그램은 홈페이지(www.brightinternet.org)에서 볼 수 있고 또 등록도 가능하다.

2017.12.07

조회수 16327

-

박현규 교수, RNA 분해효소의 활성 검출기술 개발

〈 이 창 열 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 새로운 RNA 분해효소(RNase H)의 활성을 검출하는 기술을 개발했다.

연구팀은 헤어핀 자기조립 반응이라는 고효율의 신호증폭 반응을 이용해 RNA 분해효소의 활성을 효과적으로 분석하는 기술을 개발했다.

RNA 분해효소가 HIV 바이러스 증식에 필수적으로 관여하는 물질임을 고려할 때 박 교수 연구팀의 연구가 향후 에이즈를 치료하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

이창열, 장효원 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘나노스케일(Nanoscale)’ 2017년도 42호(11월 14일 발행) 표지논문으로 선정됐다.

현재 개발된 RNA 분해효소의 활성을 검출하는 기술들은 일반적으로 값비싼 형광체, 소광체가 필수적이고 그 도입 과정도 복잡하다는 한계가 있다. 또한 신호를 증폭시킬 수단이 없기 때문에 전반적으로 검출 성능이 매우 낮다.

연구팀은 기술의 한계를 극복하기 위해 헤어핀 자기조립 반응이라는 기술을 이용했다. 이 기술은 검출신호를 증폭시켜 RNA 분해효소 활성이 더 민감하게 검출될 수 있도록 도와준다.

그리고 연구팀은 이 헤어핀 자기조립 반응의 결과물이 형광신호의 발생에 적합한 지-쿼드러플렉스(G-quadruplex) 구조를 갖도록 반응시스템을 설계했다. 지-쿼드러플렉스 구조와 결합해 강한 형광을 내는 형광물질을 사용함으로써 기존의 RNA 분해효소 활성 검출 기술의 한계를 극복하는 고성능의 RNA 분해효소 활성 검출 기술을 개발했다.

또한 이 기술을 이용해 RNA 분해효소의 활성 저해제를 선별할 수 있었다.

연구팀의 연구 성과는 일반에 잘 알려진 에이즈를 치료하는 데 기여할 수 있을 것으로 예상된다. 에이즈는 HIV 바이러스가 발병하면 나타나는 전염병으로 HIV 바이러스는 역전사 반응의 특성을 갖는 일명 레트로 바이러스이다.

레트로 바이러스는 RNA가 DNA로 변하는 특성을 갖는다. 그리고 이 과정에서 RNA 분해효소가 개입해야만 이 특성을 유지할 수 있다. RNA 분해효소의 활성을 막을 수 있다면 HIV 바이러스의 발현을 막을 수 있는 것이다.

박 교수는 “이번 연구에서 개발된 기술은 RNA 분해효소의 활성 외에도 다양한 효소 활성 검출 기술 개발에 응용 가능하다”며 “이를 통해 효소 관련 질병 치료 연구에 다양하게 활용될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 시행하는 글로벌프론티어사업(바이오나노헬스가드연구단)과 중견연구자지원사업(도약연구)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 나노스케일 42호 표지

박현규 교수, RNA 분해효소의 활성 검출기술 개발

〈 이 창 열 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 새로운 RNA 분해효소(RNase H)의 활성을 검출하는 기술을 개발했다.

연구팀은 헤어핀 자기조립 반응이라는 고효율의 신호증폭 반응을 이용해 RNA 분해효소의 활성을 효과적으로 분석하는 기술을 개발했다.

RNA 분해효소가 HIV 바이러스 증식에 필수적으로 관여하는 물질임을 고려할 때 박 교수 연구팀의 연구가 향후 에이즈를 치료하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

이창열, 장효원 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘나노스케일(Nanoscale)’ 2017년도 42호(11월 14일 발행) 표지논문으로 선정됐다.

현재 개발된 RNA 분해효소의 활성을 검출하는 기술들은 일반적으로 값비싼 형광체, 소광체가 필수적이고 그 도입 과정도 복잡하다는 한계가 있다. 또한 신호를 증폭시킬 수단이 없기 때문에 전반적으로 검출 성능이 매우 낮다.

연구팀은 기술의 한계를 극복하기 위해 헤어핀 자기조립 반응이라는 기술을 이용했다. 이 기술은 검출신호를 증폭시켜 RNA 분해효소 활성이 더 민감하게 검출될 수 있도록 도와준다.

그리고 연구팀은 이 헤어핀 자기조립 반응의 결과물이 형광신호의 발생에 적합한 지-쿼드러플렉스(G-quadruplex) 구조를 갖도록 반응시스템을 설계했다. 지-쿼드러플렉스 구조와 결합해 강한 형광을 내는 형광물질을 사용함으로써 기존의 RNA 분해효소 활성 검출 기술의 한계를 극복하는 고성능의 RNA 분해효소 활성 검출 기술을 개발했다.

또한 이 기술을 이용해 RNA 분해효소의 활성 저해제를 선별할 수 있었다.

연구팀의 연구 성과는 일반에 잘 알려진 에이즈를 치료하는 데 기여할 수 있을 것으로 예상된다. 에이즈는 HIV 바이러스가 발병하면 나타나는 전염병으로 HIV 바이러스는 역전사 반응의 특성을 갖는 일명 레트로 바이러스이다.

레트로 바이러스는 RNA가 DNA로 변하는 특성을 갖는다. 그리고 이 과정에서 RNA 분해효소가 개입해야만 이 특성을 유지할 수 있다. RNA 분해효소의 활성을 막을 수 있다면 HIV 바이러스의 발현을 막을 수 있는 것이다.

박 교수는 “이번 연구에서 개발된 기술은 RNA 분해효소의 활성 외에도 다양한 효소 활성 검출 기술 개발에 응용 가능하다”며 “이를 통해 효소 관련 질병 치료 연구에 다양하게 활용될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 시행하는 글로벌프론티어사업(바이오나노헬스가드연구단)과 중견연구자지원사업(도약연구)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 나노스케일 42호 표지

2017.11.22

조회수 19558

-

조인진 박사과정, 국제 대사공학 서밋 최우수 포스터 발표상 수상

생명화학공학과 조인진 박사과정 학생(지도교수 이상엽 특훈교수)이 지난 10월22일부터 24일까지 중국 베이징에서 열린 ‘국제 대사공학 서밋 (International Metabolic Engineering Summit)’에서 최우수 포스터 발표상을 수상했다. ‘국제 대사공학 서밋’은 대사공학 분야에 종사하는 세계 각국의 과학자는 물론 기업 연구원들이 대사공학 분야 최신의 연구결과를 발표하고 네트워크를 구축하는 국제학술대회이다.

올해 서밋에는 전 세계 각국에서 5백여 명의 연구자들이 참석해 기조강연과 포스터 발표 등 활발한 학술교류 활동을 진행했다. 대학원생들과 박사후연구원(일명 포닥, Post-Doctor), 그리고 연구원들이 겨루는 포스터 논문발표에서는 최우수 논문을 대상으로 장려상 3명, 우수상 2명, 최우수상 1명을 각각 선정, 시상했는데 조인진 KAIST 박사과정 학생이 최우수상 수상자로 선정되는 영예를 안았다. 조인진 박사과정 학생에게 최우수 포스터 발표상을 안겨준 발표논문 제목은 ‘재조합 대장균을 이용해 각종 플라스틱의 원료물질로 사용되는 테레프탈산(terepthalic acid)을 파라-자일렌(p-xylene)으로부터 전환’이다.

테레프탈산은 일반적으로 파라-자일렌의 산화공정을 통해 생산되는데 이 공정은 고온·고압 조건이 필요하고, 반응과정에서 유독성 촉매를 필요로 하는 단점이 있다. 조인진 박사과정 학생이 지웨이 루오(Ziwei Luo) 박사과정 학생과 공동연구 수행을 통해 개발에 성공한 생물학적 전환공정은 기존 화학공정과 대비해 상온·상압조건에서 진행될 뿐만 아니라 환경 친화적이며, 약 97%의 높은 전환율을 보이는 장점이 있다.

이상엽 특훈교수는 “이번 수상에서 더 나아가 후속연구인 포도당으로부터의 테레프탈산 생산에 관한 연구수행에 집중하면 재조합 대장균을 통한 바이오매스기반의 환경 친화적인 테레프탈산 생산도 가능하다”고 기대했다.

조인진 박사과정, 국제 대사공학 서밋 최우수 포스터 발표상 수상

생명화학공학과 조인진 박사과정 학생(지도교수 이상엽 특훈교수)이 지난 10월22일부터 24일까지 중국 베이징에서 열린 ‘국제 대사공학 서밋 (International Metabolic Engineering Summit)’에서 최우수 포스터 발표상을 수상했다. ‘국제 대사공학 서밋’은 대사공학 분야에 종사하는 세계 각국의 과학자는 물론 기업 연구원들이 대사공학 분야 최신의 연구결과를 발표하고 네트워크를 구축하는 국제학술대회이다.

올해 서밋에는 전 세계 각국에서 5백여 명의 연구자들이 참석해 기조강연과 포스터 발표 등 활발한 학술교류 활동을 진행했다. 대학원생들과 박사후연구원(일명 포닥, Post-Doctor), 그리고 연구원들이 겨루는 포스터 논문발표에서는 최우수 논문을 대상으로 장려상 3명, 우수상 2명, 최우수상 1명을 각각 선정, 시상했는데 조인진 KAIST 박사과정 학생이 최우수상 수상자로 선정되는 영예를 안았다. 조인진 박사과정 학생에게 최우수 포스터 발표상을 안겨준 발표논문 제목은 ‘재조합 대장균을 이용해 각종 플라스틱의 원료물질로 사용되는 테레프탈산(terepthalic acid)을 파라-자일렌(p-xylene)으로부터 전환’이다.

테레프탈산은 일반적으로 파라-자일렌의 산화공정을 통해 생산되는데 이 공정은 고온·고압 조건이 필요하고, 반응과정에서 유독성 촉매를 필요로 하는 단점이 있다. 조인진 박사과정 학생이 지웨이 루오(Ziwei Luo) 박사과정 학생과 공동연구 수행을 통해 개발에 성공한 생물학적 전환공정은 기존 화학공정과 대비해 상온·상압조건에서 진행될 뿐만 아니라 환경 친화적이며, 약 97%의 높은 전환율을 보이는 장점이 있다.

이상엽 특훈교수는 “이번 수상에서 더 나아가 후속연구인 포도당으로부터의 테레프탈산 생산에 관한 연구수행에 집중하면 재조합 대장균을 통한 바이오매스기반의 환경 친화적인 테레프탈산 생산도 가능하다”고 기대했다.

2017.10.31

조회수 13578

-

이대길 교수, 제20회 국제복합재료구조학회( ICCS20) 특별공로상 수상

〈 이 대 길 교수 〉

우리 대학 기계항공공학부 이대길 명예교수가 제 20회 국제복합재료 구조학회(ICCS20 : 20th International Conference on Composite Structures)에서 특별 공로상을 수상했다.

매년 열리는 ICCS는 복합재료의 실용성을 강조하는 복합재료응용 분야의 최대학술대회로 올해는 9월 4일부터 7일 까지 프랑스 파리의 국립 공예원( CNAM : Conservatoire National des Arts et Métiers)에서 개최됐다.

올해는 45개 국가에서 650여 편의 논문이 발표됐고 이대길 교수는 논문 발표 실적, 대학원생 참여도, 논문심사 공헌도를 인정받아 특별 공로상을 수상했다.

이대길 교수는 ICCS7(1993년)부터 ICCS20까지 참가했고 ICCS7 및 ICCS8에서 최우수 논문상을 수상한 경력이 있다.

이 교수는 이번 학회에서 수상 기념 초청강연 (Light weight carbon composite Proton Exchange Membrane Fuel Cells)을 실시했다.

이 교수는 “학회에 발표된 논문과 관련 특허를 기반으로 우리 연구실 출신이 창업한 스탠다드 에너지(Standard Energy)의 발명품인 VRFB(Vanadium Redox Flow Battery-ESS)의 성능혁신 및 이를 통한 인류의 에너지 문제의 해결에 일조하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

이대길 교수, 제20회 국제복합재료구조학회( ICCS20) 특별공로상 수상

〈 이 대 길 교수 〉

우리 대학 기계항공공학부 이대길 명예교수가 제 20회 국제복합재료 구조학회(ICCS20 : 20th International Conference on Composite Structures)에서 특별 공로상을 수상했다.

매년 열리는 ICCS는 복합재료의 실용성을 강조하는 복합재료응용 분야의 최대학술대회로 올해는 9월 4일부터 7일 까지 프랑스 파리의 국립 공예원( CNAM : Conservatoire National des Arts et Métiers)에서 개최됐다.

올해는 45개 국가에서 650여 편의 논문이 발표됐고 이대길 교수는 논문 발표 실적, 대학원생 참여도, 논문심사 공헌도를 인정받아 특별 공로상을 수상했다.

이대길 교수는 ICCS7(1993년)부터 ICCS20까지 참가했고 ICCS7 및 ICCS8에서 최우수 논문상을 수상한 경력이 있다.

이 교수는 이번 학회에서 수상 기념 초청강연 (Light weight carbon composite Proton Exchange Membrane Fuel Cells)을 실시했다.

이 교수는 “학회에 발표된 논문과 관련 특허를 기반으로 우리 연구실 출신이 창업한 스탠다드 에너지(Standard Energy)의 발명품인 VRFB(Vanadium Redox Flow Battery-ESS)의 성능혁신 및 이를 통한 인류의 에너지 문제의 해결에 일조하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

2017.10.18

조회수 14889

-

고규영 교수, 녹내장 발생에 관여하는 신호전달체계 규명

우리 대학 의과학대학원 고규영 교수가 녹내장(Glaucoma)이 발생하고 진행되는 근본적 원인을 규명하고 새로운 치료방법을 제시했다.

김재령 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 미국 임상연구학회에서 발간하는 임상연구학회지(The Journal of Clinical Investigation) 9월 19일자 온라인 판에 게재됐다. 또한 10월 발간되는 인쇄본의 표지 및 커버스토리로 실린다.

녹내장은 안압이 상승해 시신경이 눌리거나 혈액 공급에 문제가 생겨 시신경이 망가지고 실명에 이르는 병이다. 증상이 나타날 땐 이미 시신경이 크게 손상된 상태라 완치가 어렵다. 전 세계 40세 이상 성인 인구의 3.5%가 녹내장을 앓고 있으며 국내에서도 환자가 빠르게 증가하는 추세다. 특히 전체 환자의 약 75% 이상을 차지하는 원발개방각녹내장의 경우 원인을 분자적 수준에서 밝히기 어려워 근본적인 치료법 마련에 한계가 있었다.

원발개방각녹내장 발병 기전의 이해를 넓힌 이번 연구로 그간 더뎠던 치료법 개발에 속도가 날 것으로 기대된다.

연구진은 안압이 안정적으로 유지되는 작동원리와 신호전달체계를 규명했다. 안압 조절에 중요한 기관인 쉴렘관의 항상성 유지를 Angiopoietin-TIE2 수용체 신호전달체계(이하 ANG-TIE2 신호전달체계)가 수행함을 밝혔다.

녹내장은 방수배출장치가 고장 나면서 발생한다. 눈 내부에서 생성된 방수는 섬유주를 지나 쉴렘관을 거쳐 혈관으로 배출된다. 안압은 방수가 생성되는 만큼 배출되어야 일정하게 유지되는데 방수배출장치에 문제가 생기면 안압이 상승한다. 원발개방각녹내장의 경우, 방수유출경로의 저항이 커지면서 방수가 제대로 빠져나가지 않아 발생하는 것으로 알려져 있으나 어떤 이유 때문에 저항이 커지는지는 알 수 없었다.

김재령 연구원과 박대영 연구원(박사후연구원/안과 전문의)은 혈관 성숙과 안정화에 필수적인 ANG 단백질과 TIE2 수용체가 각각 쉴렘관 주변부와 내피세포에 두드러지게 발현되는 것을 발견했다. 연구진은 ANG-TIE2 신호전달체계가 생후 초기 쉴렘관의 발달뿐만 아니라 성체가 된 이후에도 항상성 유지에 필수적일 것으로 예상했다.

실험 결과, 연구진은 쉴렘관 형성과 유지, 안압 조절에 있어 ANG-TIE2 신호전달체계가 핵심적인 역할을 수행함을 확인했다. ANG-TIE2 신호전달체계는 쉴렘관을 형성하고 내강을 유지해 방수 유출을 가능케 한다.

쉴렘관이 형성되는 동안에는 Prox1 전사인자 발현을 촉진하고 성체가 된 이후에는 적절한 양의 방수, 거대액포, Prox1 전사인자 발현을 유지하여 쉴렘관의 항상성을 지킨다.

연구진은 녹내장이 유발된 상황에서 ANG-TIE2 신호전달체계의 활성화가 어떤 효과가 있는지 추가 실험을 진행했다. TIE2 수용체를 활성화하는 실험적 항체(ABTAA)가 쉴렘관의 내피세포에 작용하여 방수 유출을 증가시키고 안압을 낮출 수 있는지가 관건이었다. 쉴렘관이 망가져 안압 상승으로 녹내장이 유발된 실험군의 눈 속에 항체를 투여한 결과, 쉴렘관이 회복되면서 안압이 내려가는 것을 확인했다. 결국 ANG-TIE2 신호전달체계가 쉴렘관의 항상성을 유지함으로써 안압을 조절해 녹내장이 발병하지 않도록 하는 것이다.

이번 연구는 녹내장을 근본적으로 해결할 수 있는 치료법 개발에 큰 도움이 될 것으로 보인다. 특히 녹내장을 재현한 질병 모델에 TIE2 활성 항체를 주사해 안압 하강 효과를 얻은 만큼 추후 임상 연구로의 확장이 기대된다. 연구진은 방수배출장치의 또 다른 요소인 섬유주와 ANG-TIE2 신호전달체계의 관계를 밝히는 실험과 실제 환자에게 TIE2 활성 항체를 사용할 수 있을지 전임상 실험을 계획 중이다.

연구를 이끈 고규영 교수는 “이번 논문에는 이십여 개에 달하는 연구 이미지 세트가 실렸다. 일반적인 경우의 두 배에 달한다”며 “쉴렘관 항상성 유지의 기전을 자세히 밝히는 방대한 양의 연구를 수행했음을 보여준다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 녹내장의 증상과 원인

그림2. ANG-TIE2 신호전달체계의 역할

그림3. ANG-TIE2 신호전달체계 억제 시 쉴렘관 항상성 저해 현상

고규영 교수, 녹내장 발생에 관여하는 신호전달체계 규명

우리 대학 의과학대학원 고규영 교수가 녹내장(Glaucoma)이 발생하고 진행되는 근본적 원인을 규명하고 새로운 치료방법을 제시했다.

김재령 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 미국 임상연구학회에서 발간하는 임상연구학회지(The Journal of Clinical Investigation) 9월 19일자 온라인 판에 게재됐다. 또한 10월 발간되는 인쇄본의 표지 및 커버스토리로 실린다.

녹내장은 안압이 상승해 시신경이 눌리거나 혈액 공급에 문제가 생겨 시신경이 망가지고 실명에 이르는 병이다. 증상이 나타날 땐 이미 시신경이 크게 손상된 상태라 완치가 어렵다. 전 세계 40세 이상 성인 인구의 3.5%가 녹내장을 앓고 있으며 국내에서도 환자가 빠르게 증가하는 추세다. 특히 전체 환자의 약 75% 이상을 차지하는 원발개방각녹내장의 경우 원인을 분자적 수준에서 밝히기 어려워 근본적인 치료법 마련에 한계가 있었다.

원발개방각녹내장 발병 기전의 이해를 넓힌 이번 연구로 그간 더뎠던 치료법 개발에 속도가 날 것으로 기대된다.

연구진은 안압이 안정적으로 유지되는 작동원리와 신호전달체계를 규명했다. 안압 조절에 중요한 기관인 쉴렘관의 항상성 유지를 Angiopoietin-TIE2 수용체 신호전달체계(이하 ANG-TIE2 신호전달체계)가 수행함을 밝혔다.

녹내장은 방수배출장치가 고장 나면서 발생한다. 눈 내부에서 생성된 방수는 섬유주를 지나 쉴렘관을 거쳐 혈관으로 배출된다. 안압은 방수가 생성되는 만큼 배출되어야 일정하게 유지되는데 방수배출장치에 문제가 생기면 안압이 상승한다. 원발개방각녹내장의 경우, 방수유출경로의 저항이 커지면서 방수가 제대로 빠져나가지 않아 발생하는 것으로 알려져 있으나 어떤 이유 때문에 저항이 커지는지는 알 수 없었다.

김재령 연구원과 박대영 연구원(박사후연구원/안과 전문의)은 혈관 성숙과 안정화에 필수적인 ANG 단백질과 TIE2 수용체가 각각 쉴렘관 주변부와 내피세포에 두드러지게 발현되는 것을 발견했다. 연구진은 ANG-TIE2 신호전달체계가 생후 초기 쉴렘관의 발달뿐만 아니라 성체가 된 이후에도 항상성 유지에 필수적일 것으로 예상했다.

실험 결과, 연구진은 쉴렘관 형성과 유지, 안압 조절에 있어 ANG-TIE2 신호전달체계가 핵심적인 역할을 수행함을 확인했다. ANG-TIE2 신호전달체계는 쉴렘관을 형성하고 내강을 유지해 방수 유출을 가능케 한다.

쉴렘관이 형성되는 동안에는 Prox1 전사인자 발현을 촉진하고 성체가 된 이후에는 적절한 양의 방수, 거대액포, Prox1 전사인자 발현을 유지하여 쉴렘관의 항상성을 지킨다.

연구진은 녹내장이 유발된 상황에서 ANG-TIE2 신호전달체계의 활성화가 어떤 효과가 있는지 추가 실험을 진행했다. TIE2 수용체를 활성화하는 실험적 항체(ABTAA)가 쉴렘관의 내피세포에 작용하여 방수 유출을 증가시키고 안압을 낮출 수 있는지가 관건이었다. 쉴렘관이 망가져 안압 상승으로 녹내장이 유발된 실험군의 눈 속에 항체를 투여한 결과, 쉴렘관이 회복되면서 안압이 내려가는 것을 확인했다. 결국 ANG-TIE2 신호전달체계가 쉴렘관의 항상성을 유지함으로써 안압을 조절해 녹내장이 발병하지 않도록 하는 것이다.

이번 연구는 녹내장을 근본적으로 해결할 수 있는 치료법 개발에 큰 도움이 될 것으로 보인다. 특히 녹내장을 재현한 질병 모델에 TIE2 활성 항체를 주사해 안압 하강 효과를 얻은 만큼 추후 임상 연구로의 확장이 기대된다. 연구진은 방수배출장치의 또 다른 요소인 섬유주와 ANG-TIE2 신호전달체계의 관계를 밝히는 실험과 실제 환자에게 TIE2 활성 항체를 사용할 수 있을지 전임상 실험을 계획 중이다.

연구를 이끈 고규영 교수는 “이번 논문에는 이십여 개에 달하는 연구 이미지 세트가 실렸다. 일반적인 경우의 두 배에 달한다”며 “쉴렘관 항상성 유지의 기전을 자세히 밝히는 방대한 양의 연구를 수행했음을 보여준다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 녹내장의 증상과 원인

그림2. ANG-TIE2 신호전달체계의 역할

그림3. ANG-TIE2 신호전달체계 억제 시 쉴렘관 항상성 저해 현상

2017.09.20

조회수 17657

-

전상용 교수, 인체 담석형성반응 이용한 항암치료 시스템 개발

〈 전상용 교수, 이동윤 박사과정 〉

우리 대학 생명과학과 전상용 교수 연구팀이 인간 체내의 물질을 이용해 광학영상 진단 및 광열 치료가 가능한 항암시스템을 개발했다.

연구팀은 빌리루빈이라는 체내 물질과 그 빌리루빈으로 인해 발생하는 담석형성반응을 응용했다. 인체 내 강력한 항산화제인 빌리루빈의 담석 형성 과정에서 관찰되는 자체 금속 결합 기능과 신생아 황달 치료에 쓰이는 푸른빛에 반응하는 성질을 동시에 이용했다.

이를 통해 높은 생체 적합성과 우수한 광음향 진단 기능 및 광열 치료 효능을 보여 항암 치료 분야에서 적합한 치료 시스템이 될 것으로 기대된다.

이동윤 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 응용화학분야 저명학술지 앙케반테 케미(Angewandte Chemie International Edition) 9월 4일자 온라인 판에 게재됐다.

전 교수 연구팀은 과거 연구에서 물과 화합하지 않는 소수성을 갖는 빌리루빈과, 그 반대로 초 친수성 고분자인 폴리에틸렌글리콜(PEG)을 결합한 ‘페길화된 빌리루빈’ 기반의 나노입자 시스템을 개발한 경험이 있다.

이는 빌리루빈의 항산화 기능을 그대로 유지하면서 체내로 축적되지 않게 해 빌리루빈의 장점만을 취하는 기술이다. 이를 바탕으로 염증성 장 질환, 허혈/재관류, 췌도세포 이식, 천식 등의 동물 질병 모델에서 효능 및 안정성을 확인했다.

이번 연구에서는 앞선 연구의 접근 방식과 다르게 빌리루빈이 갖고 있는 다른 물리 화학적 성질을 이용해 항암 치료에 적용했다.

먼저 황달의 주요 원인체인 노란색 빌리루빈에 특정 파장대의 빛(푸른 빛)을 쬐어주면 이에 반응해 광이성질체(빛에 의해 모양이 변형된 물체)가 되고 배설이 활성화돼 신생아 황달 치료에 널리 쓰일 수 있는 광학물질인 점을 첫 번째 근거로 활용했다.

두 번째로는 인체 내의 쓸개관 혹은 쓸개 등에서 병이 생길 때 종종 발견할 수 있는 검은 색소 담석의 주성분 또한 빌리루빈이라는 점에 주목했다. 빌리루빈이 칼슘이나 구리 등 양이온과 중간 매개체 없이도 결합할 때 검은 색소 담석이 형성되는 점을 응용했다.

연구팀은 구리나 칼슘 대신 시스플라틴이라는 백금 금속 기반 항암제와 빌리루빈을 결합해 노란색의 빌리루빈을 보라색의 복합체로 변환시켰다.

이후 근적외선 파장대의 빛을 쬐었을 때 기존에 비해 크게 향상된 광감응성을 보였고, 실제 정맥 주사된 대장암 동물 모델에서도 종양 부분에서의 유의미한 광음향 신호 증가를 확인했다. 이 기술로 향후 더 향상된 종양 진단을 할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 종양 부위에 근적외선 빛을 쬐었을 때 광열 효과에 의해 5분 내에 25℃ 이상의 온도 상승을 확인했고, 2주 후 다른 그룹에 비해 종양 크기의 감소 및 괴사를 확인했다.

전 교수는 “현재 개발된 물질들은 생체 적합성이 낮고 잠재적 생체 독성 가능성이 있는 인공소재 위주이기 때문에 임상으로 이어지는 데 한계가 있었다”며 “이번에 개발한 인체 유래 빌리루빈 기반의 광학물질은 광음향 영상 및 광열 치료의 전임상 중개연구 및 임상 적용에 새로운 플랫폼이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 글로벌연구실사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 빌리루빈의 담석형성반응 및 광감응성을 이용한 본 연구의 모식도

그림2. 빌리루빈 나노입자 (왼쪽)와 시스플라틴이 결합된 빌리루빈 나노입자 (오른쪽) 수용액

전상용 교수, 인체 담석형성반응 이용한 항암치료 시스템 개발

〈 전상용 교수, 이동윤 박사과정 〉

우리 대학 생명과학과 전상용 교수 연구팀이 인간 체내의 물질을 이용해 광학영상 진단 및 광열 치료가 가능한 항암시스템을 개발했다.

연구팀은 빌리루빈이라는 체내 물질과 그 빌리루빈으로 인해 발생하는 담석형성반응을 응용했다. 인체 내 강력한 항산화제인 빌리루빈의 담석 형성 과정에서 관찰되는 자체 금속 결합 기능과 신생아 황달 치료에 쓰이는 푸른빛에 반응하는 성질을 동시에 이용했다.

이를 통해 높은 생체 적합성과 우수한 광음향 진단 기능 및 광열 치료 효능을 보여 항암 치료 분야에서 적합한 치료 시스템이 될 것으로 기대된다.

이동윤 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 응용화학분야 저명학술지 앙케반테 케미(Angewandte Chemie International Edition) 9월 4일자 온라인 판에 게재됐다.

전 교수 연구팀은 과거 연구에서 물과 화합하지 않는 소수성을 갖는 빌리루빈과, 그 반대로 초 친수성 고분자인 폴리에틸렌글리콜(PEG)을 결합한 ‘페길화된 빌리루빈’ 기반의 나노입자 시스템을 개발한 경험이 있다.

이는 빌리루빈의 항산화 기능을 그대로 유지하면서 체내로 축적되지 않게 해 빌리루빈의 장점만을 취하는 기술이다. 이를 바탕으로 염증성 장 질환, 허혈/재관류, 췌도세포 이식, 천식 등의 동물 질병 모델에서 효능 및 안정성을 확인했다.

이번 연구에서는 앞선 연구의 접근 방식과 다르게 빌리루빈이 갖고 있는 다른 물리 화학적 성질을 이용해 항암 치료에 적용했다.

먼저 황달의 주요 원인체인 노란색 빌리루빈에 특정 파장대의 빛(푸른 빛)을 쬐어주면 이에 반응해 광이성질체(빛에 의해 모양이 변형된 물체)가 되고 배설이 활성화돼 신생아 황달 치료에 널리 쓰일 수 있는 광학물질인 점을 첫 번째 근거로 활용했다.

두 번째로는 인체 내의 쓸개관 혹은 쓸개 등에서 병이 생길 때 종종 발견할 수 있는 검은 색소 담석의 주성분 또한 빌리루빈이라는 점에 주목했다. 빌리루빈이 칼슘이나 구리 등 양이온과 중간 매개체 없이도 결합할 때 검은 색소 담석이 형성되는 점을 응용했다.

연구팀은 구리나 칼슘 대신 시스플라틴이라는 백금 금속 기반 항암제와 빌리루빈을 결합해 노란색의 빌리루빈을 보라색의 복합체로 변환시켰다.

이후 근적외선 파장대의 빛을 쬐었을 때 기존에 비해 크게 향상된 광감응성을 보였고, 실제 정맥 주사된 대장암 동물 모델에서도 종양 부분에서의 유의미한 광음향 신호 증가를 확인했다. 이 기술로 향후 더 향상된 종양 진단을 할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 종양 부위에 근적외선 빛을 쬐었을 때 광열 효과에 의해 5분 내에 25℃ 이상의 온도 상승을 확인했고, 2주 후 다른 그룹에 비해 종양 크기의 감소 및 괴사를 확인했다.

전 교수는 “현재 개발된 물질들은 생체 적합성이 낮고 잠재적 생체 독성 가능성이 있는 인공소재 위주이기 때문에 임상으로 이어지는 데 한계가 있었다”며 “이번에 개발한 인체 유래 빌리루빈 기반의 광학물질은 광음향 영상 및 광열 치료의 전임상 중개연구 및 임상 적용에 새로운 플랫폼이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 글로벌연구실사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 빌리루빈의 담석형성반응 및 광감응성을 이용한 본 연구의 모식도

그림2. 빌리루빈 나노입자 (왼쪽)와 시스플라틴이 결합된 빌리루빈 나노입자 (오른쪽) 수용액

2017.09.20

조회수 19240

-

배상민 교수, IDEA 디자인 어워드 4개상 수상

〈 배 상 민 교수 〉

우리 대학 산업디자인학과 배상민 교수 연구팀이 세계 3대 디자인 공모전 중 하나인 IDEA(International Design Excellence Awards) 2017에서 은상 1점, 본상 3점 등 총 네 작품을 수상했다.

IDEA는 미국 산업디자이너협회(IDSA)가 주관하는 국제적 권위의 디자인 공모전으로 독일의 레드닷 디자인 어워드, iF 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인 공모전으로 꼽힌다. 올해는 전 세계 54개국에서 다양한 제품이 출품됐고 시상식은 지난 8월 19일 미국 애틀랜타에서 진행됐다.

은상 수상작인 ‘휴미코타(Humicotta)’는 3D 프린터로 제작할 수 있는 자연 기화식 가습기로 테라코타로 만들어진 필터와 송풍팬을 포함한 받침대로 구성된다.

사용자가 가습기에 물을 부으면 벌집 모양의 필터 구조와 다공질의 테라코타가 물의 증발을 극대화하는 동시에 하단부의 송풍 팬이 돌면서 증발량을 높인다.

벌집 모양 필터는 모양이 독특해 인테리어 용도로도 적합하고 테라코타 소재이기 때문에 박테리아가 번식하지 않아 위생적이며 반영구적으로 사용이 가능하다. 또한 연구팀은 3D 데이터를 오픈 플랫폼에 공개해 사용자가 자신이 원하는 형태의 다양한 필터를 직접 디자인하고 공유할 수 있다.

본상을 수상한 ‘빛깔대기(Light Funnel)’는 전기가 연결되지 않는 제3세계 등의 지역에서 사용할 수 있는 새로운 형태의 조명기구이다.

흙집 천장에 구멍을 뚫어 빛깔대기를 꽂으면 태양광이 깔대기를 통과하면서 내부의 물과 반사판에 의해 증폭돼 전기 없이도 흙집 내부를 환하게 비춘다. 구조가 단순해 누구나 간편하게 설치할 수 있고 한 번 설치하면 별도의 에너지원 없이 반영구적으로 사용 가능하다.

다른 본상 수상작인 ‘마사이 스마트 지팡이(Maasai Smart Cane)’는 아프리카 마사이 부족이 사자와 싸움을 할 때 사용하는 단단한 나무로 만든 스마트 지팡이다.

지팡이 내부에 GPS 장치가 내장돼 응급상황 발생 시 사용자가 지팡이 중앙의 SOS 버튼을 누르면 사전에 지정된 보호자와 응급구조대에게 신호를 전송하는 방식이다. 이 제품으로 발생한 수익은 마사이 부족에 기부돼 이를 기반으로 부족민이 일자리를 얻는 선순환 구조를 기대할 수 있다.

마지막 본상 수상작인 ‘에스콘(S.Cone)’은 삼성화재와의 산학협력을 통해 개발한 응급 키트 제품 시리즈이다. 트래픽 콘 모양과 유사해 인테리어 제품으로 사용 가능하며 주목도가 높기 때문에 응급 상황에서 빠르게 접근할 수 있다.

화재용, 차량사고용, 해상안전사고용 등 용도에 따라 구성이 다르다. 예를 들어 화재용 에스콘에는 소형 소화기, 방연 마스크, 방염포가 담겨 있다.

특히 화재용 에스콘의 뚜껑은 사물인터넷의 스테이션 역할도 가능해 집안의 화재 감지기, 가스 탐지기와 더불어 스마트폰을 연동시켜 항상 안전 상황을 확인할 수 있다.

배 교수는 “은상 수상작인 휴미코타는 3D 프린터로 출력 가능한 가습기로 데이터를 모두 공개했기 때문에 3D 프린터만 있으면 누구나 가습기를 디자인할 수 있는 대중과 호흡할 수 있는 디자인이다”고 말했다.

또한 “본상 수상작인 빛깔대기와 마사이 스마트 지팡이는 경제적으로 가난한 사람들과 노인을 위해 디자인한 제품이다. 앞으로도 세계 90%의 소외받는 사람들이 세계 최고의 디자인을 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

배 교수 연구팀인 ID+IM 디자인 연구실은 2005년부터 사회공헌 디자인(Philanthropy Design)을 주제로 혁신적인 디자인을 통해 사회 전반의 다양한 문제 해결을 위한 노력을 지속하고 있으며, 세계적 권위의 디자인 상을 50여 차례 이상 수상했다.

□ 사진 설명

사진1. 은상 수상작 '휴미코타'

사진2. 본상 수상작 '빛깔대기'

사진3. 본상 수상작 '마사이 스마트 지팡이'

사진4. 본상 수상작 '에스콘'

배상민 교수, IDEA 디자인 어워드 4개상 수상

〈 배 상 민 교수 〉

우리 대학 산업디자인학과 배상민 교수 연구팀이 세계 3대 디자인 공모전 중 하나인 IDEA(International Design Excellence Awards) 2017에서 은상 1점, 본상 3점 등 총 네 작품을 수상했다.

IDEA는 미국 산업디자이너협회(IDSA)가 주관하는 국제적 권위의 디자인 공모전으로 독일의 레드닷 디자인 어워드, iF 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인 공모전으로 꼽힌다. 올해는 전 세계 54개국에서 다양한 제품이 출품됐고 시상식은 지난 8월 19일 미국 애틀랜타에서 진행됐다.

은상 수상작인 ‘휴미코타(Humicotta)’는 3D 프린터로 제작할 수 있는 자연 기화식 가습기로 테라코타로 만들어진 필터와 송풍팬을 포함한 받침대로 구성된다.

사용자가 가습기에 물을 부으면 벌집 모양의 필터 구조와 다공질의 테라코타가 물의 증발을 극대화하는 동시에 하단부의 송풍 팬이 돌면서 증발량을 높인다.

벌집 모양 필터는 모양이 독특해 인테리어 용도로도 적합하고 테라코타 소재이기 때문에 박테리아가 번식하지 않아 위생적이며 반영구적으로 사용이 가능하다. 또한 연구팀은 3D 데이터를 오픈 플랫폼에 공개해 사용자가 자신이 원하는 형태의 다양한 필터를 직접 디자인하고 공유할 수 있다.

본상을 수상한 ‘빛깔대기(Light Funnel)’는 전기가 연결되지 않는 제3세계 등의 지역에서 사용할 수 있는 새로운 형태의 조명기구이다.

흙집 천장에 구멍을 뚫어 빛깔대기를 꽂으면 태양광이 깔대기를 통과하면서 내부의 물과 반사판에 의해 증폭돼 전기 없이도 흙집 내부를 환하게 비춘다. 구조가 단순해 누구나 간편하게 설치할 수 있고 한 번 설치하면 별도의 에너지원 없이 반영구적으로 사용 가능하다.

다른 본상 수상작인 ‘마사이 스마트 지팡이(Maasai Smart Cane)’는 아프리카 마사이 부족이 사자와 싸움을 할 때 사용하는 단단한 나무로 만든 스마트 지팡이다.

지팡이 내부에 GPS 장치가 내장돼 응급상황 발생 시 사용자가 지팡이 중앙의 SOS 버튼을 누르면 사전에 지정된 보호자와 응급구조대에게 신호를 전송하는 방식이다. 이 제품으로 발생한 수익은 마사이 부족에 기부돼 이를 기반으로 부족민이 일자리를 얻는 선순환 구조를 기대할 수 있다.

마지막 본상 수상작인 ‘에스콘(S.Cone)’은 삼성화재와의 산학협력을 통해 개발한 응급 키트 제품 시리즈이다. 트래픽 콘 모양과 유사해 인테리어 제품으로 사용 가능하며 주목도가 높기 때문에 응급 상황에서 빠르게 접근할 수 있다.

화재용, 차량사고용, 해상안전사고용 등 용도에 따라 구성이 다르다. 예를 들어 화재용 에스콘에는 소형 소화기, 방연 마스크, 방염포가 담겨 있다.

특히 화재용 에스콘의 뚜껑은 사물인터넷의 스테이션 역할도 가능해 집안의 화재 감지기, 가스 탐지기와 더불어 스마트폰을 연동시켜 항상 안전 상황을 확인할 수 있다.

배 교수는 “은상 수상작인 휴미코타는 3D 프린터로 출력 가능한 가습기로 데이터를 모두 공개했기 때문에 3D 프린터만 있으면 누구나 가습기를 디자인할 수 있는 대중과 호흡할 수 있는 디자인이다”고 말했다.

또한 “본상 수상작인 빛깔대기와 마사이 스마트 지팡이는 경제적으로 가난한 사람들과 노인을 위해 디자인한 제품이다. 앞으로도 세계 90%의 소외받는 사람들이 세계 최고의 디자인을 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

배 교수 연구팀인 ID+IM 디자인 연구실은 2005년부터 사회공헌 디자인(Philanthropy Design)을 주제로 혁신적인 디자인을 통해 사회 전반의 다양한 문제 해결을 위한 노력을 지속하고 있으며, 세계적 권위의 디자인 상을 50여 차례 이상 수상했다.

□ 사진 설명

사진1. 은상 수상작 '휴미코타'

사진2. 본상 수상작 '빛깔대기'

사진3. 본상 수상작 '마사이 스마트 지팡이'

사진4. 본상 수상작 '에스콘'

2017.09.14

조회수 22110

-

김용훈 교수, 단일 분자 소자의 전극 계면 특성 규명

〈 김 용 훈 교수와 김후성 박사과정, 김한슬 박사 〉

우리 대학 EEWS 대학원 김용훈 교수 연구팀이 10년 이상 나노 분야 주요 난제로 남아있던 단일분자 전자소자의 금속전극-분자 계면 원자구조와 소자특성 간 상관관계를 규명했다.

이번 연구 성과는 국제 과학 학술지인 ‘미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society)’ 6월 21일자에 게재됐다.

단일분자 전자소자는 OLED 등을 통해 알려진 유기소자로서 2003년 미국에서 처음 구현됐다. 분자전자소자(molecular electronics)는 차세대 반도체 소자의 후보군으로 관련 연구들이 활발히 수행되고 있다.

분자를 전자소자로 활용하기 위해선 분자-전극 형태의 원자구조가 구체적으로 어떻게 형성되는지 이해하는 것이 중요하다. 분자 전자소자는 크게 분자, 전극, 둘을 잇는 연결자로 구성된다.

2006년 미국 애리조나 대학의 타오(Nongjian Tao) 교수를 포함한 연구팀은 한 종류의 분자에서 여러 개의 전류 값이 나올 수 있음을 규명했으나 그 전류 값의 크기와 개수, 원인 등은 명확히 밝혀지지 않았다.

특히 그 원인에 대해서는 관련된 분자와 금속전극 간 계면의 원자구조가 여러 가지 형태를 띠고 있기 때문이라는 추측만 있었고 명확히 밝혀지지는 않았다.

김 교수 연구팀은 주사탐침현미경 등을 이용해 단분자 소자가 구현되는 과정을 슈퍼컴퓨터를 활용해 재현했다.

접합 구조의 여러 가지 형태를 찾는 것은 결국 황(S) 원자 주변의 금(Au) 원자 몇 개가 어떤 형태로 배열되는지 확인하는 것인데 이것을 배위수(coordination number)라고 부른다.

〈 김 용 훈 교수와 연구팀 〉

연구팀은 분자와 금속 전극 간 결합의 원자구조 배위수에 따라 금속전극 사이에서 전류 값이 변화하는 것을 확인했다. 또한 분자가 당겨질 때 단순히 금속과 분자 사이 결합이 끊어지는 게 아니라 금속전극의 원자구조가 쉽게 변형돼 결국은 금속과 금속 사이의 결합의 끊어지는 것을 규명했다.

일본 오사카 대학의 카와이(T, Kawai) 교수는 위와 같은 김 교수의 이론을 뒷받침하기 위해 소자 인장에 따른 전류의 증가를 포함하는 실험을 수행했다.

한, 일 공동연구팀은 슈퍼컴퓨터를 이용한 제1원리 계산과 첨단 나노소자 제조 및 측정을 통해 유기 소자의 계면 특성을 원자 수준에서 성공적으로 규명했다. 연구팀은 나노과학-나노기술 분야에서 10년 이상 풀리지 않던 난제를 해결했다.

이번 성과는 향후 OLED, 바이오센서, 유기태양전지 등 다양한 유기소자 분야에 활용 가능할 것으로 기대된다.

김 교수는 “이번 연구는 나노 분야에서 이론 연구가 실험을 선도하는 역할을 성공적으로 수행함을 보여주는 예가 될 것이다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부의 중견연구자지원사업, 글로벌프론티어사업, 나노소재기술사업과 KISTI 슈퍼컴퓨터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 분자 전기전도도 실험 측정방법의 개념도

그림2. 대표적인 세 가지 분자-금속전극 접합 원자구조와 이에 상응하는 외력에 따른 전도도 변화 패턴

김용훈 교수, 단일 분자 소자의 전극 계면 특성 규명

〈 김 용 훈 교수와 김후성 박사과정, 김한슬 박사 〉

우리 대학 EEWS 대학원 김용훈 교수 연구팀이 10년 이상 나노 분야 주요 난제로 남아있던 단일분자 전자소자의 금속전극-분자 계면 원자구조와 소자특성 간 상관관계를 규명했다.

이번 연구 성과는 국제 과학 학술지인 ‘미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society)’ 6월 21일자에 게재됐다.

단일분자 전자소자는 OLED 등을 통해 알려진 유기소자로서 2003년 미국에서 처음 구현됐다. 분자전자소자(molecular electronics)는 차세대 반도체 소자의 후보군으로 관련 연구들이 활발히 수행되고 있다.

분자를 전자소자로 활용하기 위해선 분자-전극 형태의 원자구조가 구체적으로 어떻게 형성되는지 이해하는 것이 중요하다. 분자 전자소자는 크게 분자, 전극, 둘을 잇는 연결자로 구성된다.

2006년 미국 애리조나 대학의 타오(Nongjian Tao) 교수를 포함한 연구팀은 한 종류의 분자에서 여러 개의 전류 값이 나올 수 있음을 규명했으나 그 전류 값의 크기와 개수, 원인 등은 명확히 밝혀지지 않았다.

특히 그 원인에 대해서는 관련된 분자와 금속전극 간 계면의 원자구조가 여러 가지 형태를 띠고 있기 때문이라는 추측만 있었고 명확히 밝혀지지는 않았다.

김 교수 연구팀은 주사탐침현미경 등을 이용해 단분자 소자가 구현되는 과정을 슈퍼컴퓨터를 활용해 재현했다.

접합 구조의 여러 가지 형태를 찾는 것은 결국 황(S) 원자 주변의 금(Au) 원자 몇 개가 어떤 형태로 배열되는지 확인하는 것인데 이것을 배위수(coordination number)라고 부른다.

〈 김 용 훈 교수와 연구팀 〉

연구팀은 분자와 금속 전극 간 결합의 원자구조 배위수에 따라 금속전극 사이에서 전류 값이 변화하는 것을 확인했다. 또한 분자가 당겨질 때 단순히 금속과 분자 사이 결합이 끊어지는 게 아니라 금속전극의 원자구조가 쉽게 변형돼 결국은 금속과 금속 사이의 결합의 끊어지는 것을 규명했다.

일본 오사카 대학의 카와이(T, Kawai) 교수는 위와 같은 김 교수의 이론을 뒷받침하기 위해 소자 인장에 따른 전류의 증가를 포함하는 실험을 수행했다.

한, 일 공동연구팀은 슈퍼컴퓨터를 이용한 제1원리 계산과 첨단 나노소자 제조 및 측정을 통해 유기 소자의 계면 특성을 원자 수준에서 성공적으로 규명했다. 연구팀은 나노과학-나노기술 분야에서 10년 이상 풀리지 않던 난제를 해결했다.

이번 성과는 향후 OLED, 바이오센서, 유기태양전지 등 다양한 유기소자 분야에 활용 가능할 것으로 기대된다.

김 교수는 “이번 연구는 나노 분야에서 이론 연구가 실험을 선도하는 역할을 성공적으로 수행함을 보여주는 예가 될 것이다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부의 중견연구자지원사업, 글로벌프론티어사업, 나노소재기술사업과 KISTI 슈퍼컴퓨터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 분자 전기전도도 실험 측정방법의 개념도

그림2. 대표적인 세 가지 분자-금속전극 접합 원자구조와 이에 상응하는 외력에 따른 전도도 변화 패턴

2017.07.04

조회수 21748

-

배두환 교수, 2020 소프트웨어 공학 국제회의(ICSE) 개최 유치

〈 배 두 환 교수 〉

우리대학 전산학부 배두환 교수가 2020년 열리는 소프트웨어 공학 국제회의(ICSE : International Conference on Software Engineering) 행사의 서울 개최를 유치했다.

제 39회 ICSE는 지난 5월 20일부터 28일까지 아르헨티나의 부에노스아이레스에서 열렸고 이 행사에서 배 교수는 제42회 ICSE 행사를 서울에서 개최하는 데 역할을 했다.

42회 ICSE는 2020년 5월 하순 경 열릴 예정이며 과거의 ICSE와는 달리 한국 정보과학회가 공동으로 주관한다.

이를 통해 국내 소프트웨어 공학 연구 및 실무자들의 연구와 개발 역량을 국제화하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

ICSE는 약 1천 500여 명의 연구자와 실무자가 참석하는 소프트웨어공학 분야의 최대 학회로 메인 행사 외 7개의 공동 진행 학술 행사와 20여 개의 워크숍으로 구성된다. 1천여 편 이상의 논문이 제출되고 그 중 70여 편이 발표된다.

배두환 교수, 2020 소프트웨어 공학 국제회의(ICSE) 개최 유치

〈 배 두 환 교수 〉

우리대학 전산학부 배두환 교수가 2020년 열리는 소프트웨어 공학 국제회의(ICSE : International Conference on Software Engineering) 행사의 서울 개최를 유치했다.

제 39회 ICSE는 지난 5월 20일부터 28일까지 아르헨티나의 부에노스아이레스에서 열렸고 이 행사에서 배 교수는 제42회 ICSE 행사를 서울에서 개최하는 데 역할을 했다.

42회 ICSE는 2020년 5월 하순 경 열릴 예정이며 과거의 ICSE와는 달리 한국 정보과학회가 공동으로 주관한다.

이를 통해 국내 소프트웨어 공학 연구 및 실무자들의 연구와 개발 역량을 국제화하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

ICSE는 약 1천 500여 명의 연구자와 실무자가 참석하는 소프트웨어공학 분야의 최대 학회로 메인 행사 외 7개의 공동 진행 학술 행사와 20여 개의 워크숍으로 구성된다. 1천여 편 이상의 논문이 제출되고 그 중 70여 편이 발표된다.

2017.06.29

조회수 10807

-

이의진 교수, 스마트폰으로 문서 촬영 시 발생하는 회전 오류 문제 해결

〈 이의진 교수(좌)와 오정민 박사과정(우) 〉

우리 대학 산업및시스템공학과 이의진 교수 연구팀이 스마트폰 카메라로 문서를 촬영할 때 자동으로 발생하는 불규칙적인 회전 오류 현상의 원인을 밝히고 해결책을 개발했다.

연구팀은 스마트폰의 방위 추적 알고리즘의 한계가 회전 오류의 원인임을 규명했다.

이번 연구 결과는 인간-컴퓨터 상호작용 학회의 국제 학술지인 ‘인터내셔널 저널 오브 휴먼 컴퓨터 스터디(International Journal of Human-Computer Studies)’ 4월 4일자 온라인 판에 게재됐고 8월호 저널에 게재될 예정이다.

스마트폰을 통해 책자, 문서 등을 촬영해 업무에 활용하는 것은 자연스러운 일상이 됐다. 하지만 촬영한 문서가 자동으로 90도 회전하는 현상으로 인해 불편을 겪는 사람들이 많다.

특히 여러 장의 사진을 찍었을 때 각기 다른 방향으로 회전돼 일일이 스마트폰을 돌리거나 파일을 편집해야 하는 현상이 발생한다.

스마트폰으로 문서를 촬영할 때는 대부분 스마트폰과 책상 위 문서가 평행 상태이다.

이 때 스마트폰을 회전시키면 스마트폰의 방위 추적 알고리즘이 작동하지 않는다. 방위 추적 알고리즘은 기본적으로 사용자가 스마트폰을 세워서 사용한다는 가정 하에 한 방향으로 가해지는 중력가속도를 측정해 현재 방위를 추정하는 방식으로 설계됐기 때문이다.

연구팀은 실험을 통해 오류 발생 수치를 측정했다. 실험 결과 문서를 가로로 촬영 시 방위 추적 오류가 93%의 높은 확률로 발생함을 확인했다.

일반 사용자는 오류의 원인을 파악하기 어렵다. 대부분의 카메라 앱은 셔터 버튼에 있는 카메라 모양의 아이콘 방향을 통해 실시간 방위를 표시하고 있지만 이러한 기능에 대해서도 사용자들은 인지하지 못한 것으로 파악됐다.

연구팀은 스마트폰의 모션센서 데이터를 활용해 문서 촬영 중에 방위를 정확하게 추적해 문제를 해결했다.

모션센서 데이터의 핵심 기술은 두 가지로 구분할 수 있다. 일반적으로 스마트폰으로 문서를 촬영할 때는 스마트폰이 지면과 평행을 이루기 때문에 스마트폰에 장착된 중력 가속도 센서를 관측해 이러한 문서 촬영 의도를 쉽게 알 수 있다.

두 번째로 문서 촬영 중에 발생하는 스마트폰 회전은 회전 각속도를 측정하는 센서를 활용해 추적할 수 있다. 카메라 앱 실행 후에 문서 촬영을 위해 스마트폰을 회전시키기 때문에 이를 측정해 회전각이 일정 임계치를 넘으면 방위를 변경하는 것으로 파악할 수 있고 이를 통해 방향을 알 수 있는 것이다.

또한 연구팀은 문서 촬영 시 촬영자 쪽으로 스마트폰이 미세하게 기울어지는 마이크로 틸트(micro-tilt) 현상을 발견했다.

이 현상으로 인해 스마트폰으로 가해지는 중력가속도가 스마트폰 측면으로 분산된다. 눈에는 잘 보이지 않을 정도로 작은 기울기지만 모션센서 데이터를 활용해 마이크로 틸트 행동 패턴의 기계학습 알고리즘을 훈련시킬 수 있다. 이를 통해 정확한 방위 추적이 가능하다.

연구 팀의 실험 결과에 따르면 모션센서 데이터를 활용한 방위 추적 방식의 정확도는 93%로 매우 높아 안드로이드 및 iOS등 상용 스마트폰에도 적용 가능하다.

이 기술들은 기존 방위 추적 알고리즘의 사각지대였던 수평 촬영 상황에서 작동하기 때문에 기존 방위 추적 알고리즘과 겹치는 부분 없이 상호 보완적으로 작동할 수 있다.

이 교수는 “스마트폰을 활용한 문서 촬영은 필수가 됐지만 회전 오류의 원인 규명과 해결책이 어려워 불편함이 많았다”며 “모션센서 데이터를 통해 촬영의 의도를 파악하고 자동으로 오류를 바로잡는 기술은 사용자의 불편을 해결하고 문서 촬영에 특화된 다양한 응용서비스 개발의 기초가 될 것이다”고 말했다.

미래창조과학부의 지원을 통해 수행된 이번 기술 중 국내 특허 2건이 등록이 완료됐고 미국 특허가 3월 1일에 수락됐다.

□ 그림 설명

그림1. 방위 오류 발생으로 인해 생기는 불편함

그림2. 평면촬영시 발생하는 방위 오류 상태

그림3. 자이로스코프를 활용한 스마트폰 회전 추적 모식도

그림4. 마이크로틸트현상

이의진 교수, 스마트폰으로 문서 촬영 시 발생하는 회전 오류 문제 해결

〈 이의진 교수(좌)와 오정민 박사과정(우) 〉

우리 대학 산업및시스템공학과 이의진 교수 연구팀이 스마트폰 카메라로 문서를 촬영할 때 자동으로 발생하는 불규칙적인 회전 오류 현상의 원인을 밝히고 해결책을 개발했다.

연구팀은 스마트폰의 방위 추적 알고리즘의 한계가 회전 오류의 원인임을 규명했다.

이번 연구 결과는 인간-컴퓨터 상호작용 학회의 국제 학술지인 ‘인터내셔널 저널 오브 휴먼 컴퓨터 스터디(International Journal of Human-Computer Studies)’ 4월 4일자 온라인 판에 게재됐고 8월호 저널에 게재될 예정이다.

스마트폰을 통해 책자, 문서 등을 촬영해 업무에 활용하는 것은 자연스러운 일상이 됐다. 하지만 촬영한 문서가 자동으로 90도 회전하는 현상으로 인해 불편을 겪는 사람들이 많다.

특히 여러 장의 사진을 찍었을 때 각기 다른 방향으로 회전돼 일일이 스마트폰을 돌리거나 파일을 편집해야 하는 현상이 발생한다.

스마트폰으로 문서를 촬영할 때는 대부분 스마트폰과 책상 위 문서가 평행 상태이다.

이 때 스마트폰을 회전시키면 스마트폰의 방위 추적 알고리즘이 작동하지 않는다. 방위 추적 알고리즘은 기본적으로 사용자가 스마트폰을 세워서 사용한다는 가정 하에 한 방향으로 가해지는 중력가속도를 측정해 현재 방위를 추정하는 방식으로 설계됐기 때문이다.

연구팀은 실험을 통해 오류 발생 수치를 측정했다. 실험 결과 문서를 가로로 촬영 시 방위 추적 오류가 93%의 높은 확률로 발생함을 확인했다.

일반 사용자는 오류의 원인을 파악하기 어렵다. 대부분의 카메라 앱은 셔터 버튼에 있는 카메라 모양의 아이콘 방향을 통해 실시간 방위를 표시하고 있지만 이러한 기능에 대해서도 사용자들은 인지하지 못한 것으로 파악됐다.

연구팀은 스마트폰의 모션센서 데이터를 활용해 문서 촬영 중에 방위를 정확하게 추적해 문제를 해결했다.

모션센서 데이터의 핵심 기술은 두 가지로 구분할 수 있다. 일반적으로 스마트폰으로 문서를 촬영할 때는 스마트폰이 지면과 평행을 이루기 때문에 스마트폰에 장착된 중력 가속도 센서를 관측해 이러한 문서 촬영 의도를 쉽게 알 수 있다.

두 번째로 문서 촬영 중에 발생하는 스마트폰 회전은 회전 각속도를 측정하는 센서를 활용해 추적할 수 있다. 카메라 앱 실행 후에 문서 촬영을 위해 스마트폰을 회전시키기 때문에 이를 측정해 회전각이 일정 임계치를 넘으면 방위를 변경하는 것으로 파악할 수 있고 이를 통해 방향을 알 수 있는 것이다.

또한 연구팀은 문서 촬영 시 촬영자 쪽으로 스마트폰이 미세하게 기울어지는 마이크로 틸트(micro-tilt) 현상을 발견했다.

이 현상으로 인해 스마트폰으로 가해지는 중력가속도가 스마트폰 측면으로 분산된다. 눈에는 잘 보이지 않을 정도로 작은 기울기지만 모션센서 데이터를 활용해 마이크로 틸트 행동 패턴의 기계학습 알고리즘을 훈련시킬 수 있다. 이를 통해 정확한 방위 추적이 가능하다.

연구 팀의 실험 결과에 따르면 모션센서 데이터를 활용한 방위 추적 방식의 정확도는 93%로 매우 높아 안드로이드 및 iOS등 상용 스마트폰에도 적용 가능하다.

이 기술들은 기존 방위 추적 알고리즘의 사각지대였던 수평 촬영 상황에서 작동하기 때문에 기존 방위 추적 알고리즘과 겹치는 부분 없이 상호 보완적으로 작동할 수 있다.

이 교수는 “스마트폰을 활용한 문서 촬영은 필수가 됐지만 회전 오류의 원인 규명과 해결책이 어려워 불편함이 많았다”며 “모션센서 데이터를 통해 촬영의 의도를 파악하고 자동으로 오류를 바로잡는 기술은 사용자의 불편을 해결하고 문서 촬영에 특화된 다양한 응용서비스 개발의 기초가 될 것이다”고 말했다.

미래창조과학부의 지원을 통해 수행된 이번 기술 중 국내 특허 2건이 등록이 완료됐고 미국 특허가 3월 1일에 수락됐다.

□ 그림 설명

그림1. 방위 오류 발생으로 인해 생기는 불편함

그림2. 평면촬영시 발생하는 방위 오류 상태

그림3. 자이로스코프를 활용한 스마트폰 회전 추적 모식도

그림4. 마이크로틸트현상

2017.06.27

조회수 15419

-

한순규 교수, 천연 물질인 플루게닌C 합성에 성공

우리 대학 화학과 한순규 교수 연구팀이 새로운 방식의 화학반응을 이용해 자연 상태에서 존재하는 천연물을 인위적으로 제작하는 데 성공했다.

연구팀은 분자 간 화학반응의 일종인 라우훗-쿠리어 반응(Rauhut-Currier 반응, RC 반응)을 이용해 이합체 천연물인 플루게닌 C를 합성했다.

전상빈 석박사통합과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 화학 분야의 국제 학술지 ‘미국화학회지(JACS : Journal of the American Chemical Society)’ 5월 10일자에 게재됐다.

천연물 전합성(Total Synthesis)은 순차적 화학반응을 통해 자연에 존재하는 천연 물질을 실험실에서 인위적으로 합성해내는 연구 분야이다.

이 과정은 각 단계의 화학반응이 모두 성공적으로 이뤄져야만 목표하는 분자에 도달할 수 있어 높은 수준의 인내심, 창의성 등이 요구된다. 학계에서는 천연물 전합성 학자를 가리켜 ‘분자를 다루는 예술가’로 부르기도 한다.

이번 연구는 분자 간 라우훗-쿠리어 반응을 전합성에 응용한 최초의 사례이다. 라우훗-쿠리어 반응은 1963년 라우훗과 쿠리어에 의해 보고된 반응으로 친핵체 촉매에 의해 진행되는 현상이다.

기존의 분자 간 라우훗-쿠리어 반응은 150도 이상의 고온 및 고농도 용액에서 유독한 촉매를 통해 비 선택적으로 진행된다는 한계가 있어 천연물 전합성에 적합하지 않았다.

연구팀은 문제 해결을 위해 반응물 내부에 친핵체를 위치시켰다. 이를 통해 상온의 옅은 용액에서 촉매 없이 간단한 염기성 시료를 첨가시키는 것만으로도 라우훗-쿠리어 반응을 이끌어 낼 수 있음을 확인했다.

연구팀은 이 반응 조건을 이용해 시중에서 구입 가능한 아미노산 유도체를 12단계를 거쳐 플루게닌 C라는 천연물질로 합성하는 데 성공했다.

한 교수는 “이번 연구는 라우훗-쿠리어 반응의 효율성과 선택성을 획기적으로 향상시킨 발견이다”며 “기존에는 합성할 수 없었던 다양한 천연물, 신약 또는 유기재료를 합성할 수 있는 길이 열렸다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST의 정착 연구비, 하이리스크하이리턴(HRHR) 및 RED&B(Research, Education, Development & Business) 과제, 한국연구재단의 신진연구자 지원사업, 기초과학연구원 분자활성 촉매반응 연구단의 지원을 통해 수행됐다.

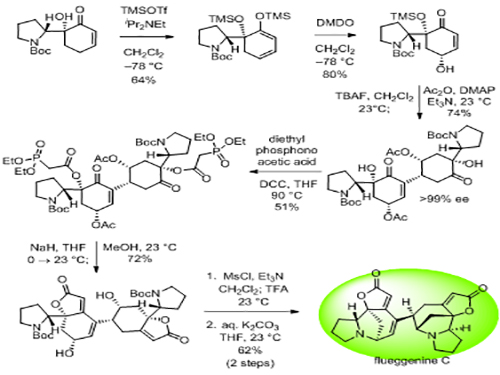

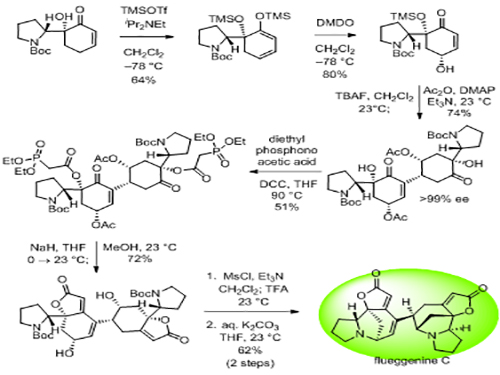

□ 그림 설명

그림1. 대표적인 이합체-소중합체 세큐리네가 알칼로이드

그림2. 플루게닌 C의 합성 경로

한순규 교수, 천연 물질인 플루게닌C 합성에 성공

우리 대학 화학과 한순규 교수 연구팀이 새로운 방식의 화학반응을 이용해 자연 상태에서 존재하는 천연물을 인위적으로 제작하는 데 성공했다.

연구팀은 분자 간 화학반응의 일종인 라우훗-쿠리어 반응(Rauhut-Currier 반응, RC 반응)을 이용해 이합체 천연물인 플루게닌 C를 합성했다.

전상빈 석박사통합과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 화학 분야의 국제 학술지 ‘미국화학회지(JACS : Journal of the American Chemical Society)’ 5월 10일자에 게재됐다.

천연물 전합성(Total Synthesis)은 순차적 화학반응을 통해 자연에 존재하는 천연 물질을 실험실에서 인위적으로 합성해내는 연구 분야이다.

이 과정은 각 단계의 화학반응이 모두 성공적으로 이뤄져야만 목표하는 분자에 도달할 수 있어 높은 수준의 인내심, 창의성 등이 요구된다. 학계에서는 천연물 전합성 학자를 가리켜 ‘분자를 다루는 예술가’로 부르기도 한다.

이번 연구는 분자 간 라우훗-쿠리어 반응을 전합성에 응용한 최초의 사례이다. 라우훗-쿠리어 반응은 1963년 라우훗과 쿠리어에 의해 보고된 반응으로 친핵체 촉매에 의해 진행되는 현상이다.

기존의 분자 간 라우훗-쿠리어 반응은 150도 이상의 고온 및 고농도 용액에서 유독한 촉매를 통해 비 선택적으로 진행된다는 한계가 있어 천연물 전합성에 적합하지 않았다.

연구팀은 문제 해결을 위해 반응물 내부에 친핵체를 위치시켰다. 이를 통해 상온의 옅은 용액에서 촉매 없이 간단한 염기성 시료를 첨가시키는 것만으로도 라우훗-쿠리어 반응을 이끌어 낼 수 있음을 확인했다.

연구팀은 이 반응 조건을 이용해 시중에서 구입 가능한 아미노산 유도체를 12단계를 거쳐 플루게닌 C라는 천연물질로 합성하는 데 성공했다.

한 교수는 “이번 연구는 라우훗-쿠리어 반응의 효율성과 선택성을 획기적으로 향상시킨 발견이다”며 “기존에는 합성할 수 없었던 다양한 천연물, 신약 또는 유기재료를 합성할 수 있는 길이 열렸다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST의 정착 연구비, 하이리스크하이리턴(HRHR) 및 RED&B(Research, Education, Development & Business) 과제, 한국연구재단의 신진연구자 지원사업, 기초과학연구원 분자활성 촉매반응 연구단의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 대표적인 이합체-소중합체 세큐리네가 알칼로이드

그림2. 플루게닌 C의 합성 경로

2017.05.19

조회수 21358

CLKIP 프로그램(중경양강-KAIST 국제 교육협력프로그램), 괄목할만한 성장세 보여

우리대학의 중국 분교격인 ‘중경(충칭)양강-KAIST 국제 교육협력 프로그램(이하 CLKIP, Chongqing Liangjiang KAIST International Program)의 성장세가 괄목할만하다. CLKIP는 상하이 푸둥신구, 천진의 빈하이신구에 이은 중국 국무원의 비준을 받은 제3의, 내륙에서는 최초의 국가급 개발신구인 충칭 양강신구에 위치한 중경이공대학(총장 쉬 샤오후이·Shi Xiaohui) 양강캠퍼스에 우리대학이 지난 2015년 전자정보공학과와 컴퓨터 과학기술공학과를 개설하고, 현재 우리대학의 교육시스템과 커리큘럼을 그대로 적용해 운영 중인 국제 교육협력 프로그램이다.

CLKIP가 소재하고 있는 충칭(중경)은 오는 13~16일 중국을 국빈 방문하는 문재인 대통령이 베이징(13~14일)에 이어 두 번째 방문(15~16일)하는 도시다. 3,300만명의 인구를 품은 중국 4대 직할시(베이징·상하이·천진·충칭) 중 하나로 양강신구에는 자동차·정보기술(IT) 단지 등이 입주해 있고 시진핑 중국 국가주석이 가장 역점을 두고 추진하는 사업인 일대일로(一帶一路, 육·해상 실크로드)와 서부 대개발의 거점도시로 급속히 발전하고 있다.

충칭은 일제 강점기 시절인 1940년 4월부터 1945년 해방을 맞을 때 까지 김구 주석이 이끌던 우리나라 임시정부가 있던 지역으로 현대자동차와 SK하이닉스 등 우리나라를 대표하는 기업들이 진출해 있는 곳이기도 하다.

CLKIP는 충칭소재 중경이공대와 우리대학이 지난 2013년 10월 계약체결 이후 이듬해인 2014년 중국 교육부로부터 각각 학부과정인 전자정보공학과와 컴퓨터 과학기술공학과 등 2개 학과에 대한 개설승인을 받았다. 2015년 전기 및 전자분야의 석사과정 교육프로그램을 승인 받는 등 올해 12월 현재 대학원 과정(석사과정·3년)도 운영 중인데 연간 학생모집 규모는 학사과정이 학과 당 100명, 석사과정은 전자정보공학과 30명이다.

우리대학 전기및전자공학부와 전산학부에서는 CLKIP 프로그램에 매년 4명 이상의 교수를 파견해 각 프로그램 전공 교과목의 1/3를 담당하고 영어강의를 통해 KAIST가 보유하고 있는 우수한 커리큘럼과 교육노하우를 전수하고 있다. 이밖에 중경이공대 교수진도 올 상반기에 7명, 하반기 6명 등 모두 13명이 우리대학에서 자체 온·오프 병행 통합학습인 ‘에듀케이션(Education) 4.0’과 대규모 인터넷 공개강의인 ‘무크(MOOC)’ 등 선진 교육방법과 기술노하우 등에 관한 교육을 받았거나 연수중에 있다.

중국 서부 내륙 8개 지역에서 모집하는 학생 수 또한 CLKIP 프로그램이 입소문을 타면서 학부과정은 지난 2015년 66명에서 2016년 172명, 2017년 200명으로 불과 3년 새 학과개설 당시인 2015년 대비 3배 이상 늘어 모집정원을 모두 채웠다. 또 올 가을학기에는 CLKIP 프로그램 학부 재학생 중 7명의 교환학생과 5명의 복수학위과정 학생을 뽑았는데 선발된 학생들은 현재 우리대학에서 공부중이다. 이 학생들은 한 학기부터 최대 1년간 교육을 받을 예정이다.

한-중 산업단지가 있는 충칭(중경)시 소재 양강신구에 설치, 운영되고 있는 CLKIP 프로그램은 단순히 국제 교육협력 프로그램 이라는 이상의 의미를 지닌다. 특히 양강신구내 한·중 산업단지에 입주한 현대자동차, SK하이닉스, LG화학, 한국타이어 등 국내기업과 연구개발 및 기술지원 등 상호협력을 통해 이들 기업을 지원하되 이 기업들은 앞으로 KAIST 졸업생의 중국 진출을 위한 교두보가 될 것으로 우리대학은 기대하고 있다.

신성철 총장은 “CLKIP의 성공은 첨단 기술과 학습자 중심의 미래 인재양성을 위한 우리대학의 교육 프로그램이 중국은 물론 세계에서도 통할 수 있다는 자신감을 보여주는 사례로써 이를 계기로 우리대학 혁신적인 교육시스템의 해외수출에도 적극 노력할 것”이라고 말했다. 신 총장은 또 “내년(2018년)을 목표로 KAIST-중경이공대 공동연구소 설립을 추진 중인데 설립이 끝나면 우리대학 첨단기술의 중국시장 진출을 위한 기반을 확보하게 된다”며 “양강신구에 입주한 국내·외 기업을 대상으로 KAIST 첨단기술을 전수하는 등 기술사업화의 적극적인 추진을 통해 가치를 창출하는 기업가형 대학으로 더욱 성장해나가겠다”고 강조했다.

2017.12.11 조회수 18750

CLKIP 프로그램(중경양강-KAIST 국제 교육협력프로그램), 괄목할만한 성장세 보여

우리대학의 중국 분교격인 ‘중경(충칭)양강-KAIST 국제 교육협력 프로그램(이하 CLKIP, Chongqing Liangjiang KAIST International Program)의 성장세가 괄목할만하다. CLKIP는 상하이 푸둥신구, 천진의 빈하이신구에 이은 중국 국무원의 비준을 받은 제3의, 내륙에서는 최초의 국가급 개발신구인 충칭 양강신구에 위치한 중경이공대학(총장 쉬 샤오후이·Shi Xiaohui) 양강캠퍼스에 우리대학이 지난 2015년 전자정보공학과와 컴퓨터 과학기술공학과를 개설하고, 현재 우리대학의 교육시스템과 커리큘럼을 그대로 적용해 운영 중인 국제 교육협력 프로그램이다.

CLKIP가 소재하고 있는 충칭(중경)은 오는 13~16일 중국을 국빈 방문하는 문재인 대통령이 베이징(13~14일)에 이어 두 번째 방문(15~16일)하는 도시다. 3,300만명의 인구를 품은 중국 4대 직할시(베이징·상하이·천진·충칭) 중 하나로 양강신구에는 자동차·정보기술(IT) 단지 등이 입주해 있고 시진핑 중국 국가주석이 가장 역점을 두고 추진하는 사업인 일대일로(一帶一路, 육·해상 실크로드)와 서부 대개발의 거점도시로 급속히 발전하고 있다.

충칭은 일제 강점기 시절인 1940년 4월부터 1945년 해방을 맞을 때 까지 김구 주석이 이끌던 우리나라 임시정부가 있던 지역으로 현대자동차와 SK하이닉스 등 우리나라를 대표하는 기업들이 진출해 있는 곳이기도 하다.

CLKIP는 충칭소재 중경이공대와 우리대학이 지난 2013년 10월 계약체결 이후 이듬해인 2014년 중국 교육부로부터 각각 학부과정인 전자정보공학과와 컴퓨터 과학기술공학과 등 2개 학과에 대한 개설승인을 받았다. 2015년 전기 및 전자분야의 석사과정 교육프로그램을 승인 받는 등 올해 12월 현재 대학원 과정(석사과정·3년)도 운영 중인데 연간 학생모집 규모는 학사과정이 학과 당 100명, 석사과정은 전자정보공학과 30명이다.

우리대학 전기및전자공학부와 전산학부에서는 CLKIP 프로그램에 매년 4명 이상의 교수를 파견해 각 프로그램 전공 교과목의 1/3를 담당하고 영어강의를 통해 KAIST가 보유하고 있는 우수한 커리큘럼과 교육노하우를 전수하고 있다. 이밖에 중경이공대 교수진도 올 상반기에 7명, 하반기 6명 등 모두 13명이 우리대학에서 자체 온·오프 병행 통합학습인 ‘에듀케이션(Education) 4.0’과 대규모 인터넷 공개강의인 ‘무크(MOOC)’ 등 선진 교육방법과 기술노하우 등에 관한 교육을 받았거나 연수중에 있다.

중국 서부 내륙 8개 지역에서 모집하는 학생 수 또한 CLKIP 프로그램이 입소문을 타면서 학부과정은 지난 2015년 66명에서 2016년 172명, 2017년 200명으로 불과 3년 새 학과개설 당시인 2015년 대비 3배 이상 늘어 모집정원을 모두 채웠다. 또 올 가을학기에는 CLKIP 프로그램 학부 재학생 중 7명의 교환학생과 5명의 복수학위과정 학생을 뽑았는데 선발된 학생들은 현재 우리대학에서 공부중이다. 이 학생들은 한 학기부터 최대 1년간 교육을 받을 예정이다.

한-중 산업단지가 있는 충칭(중경)시 소재 양강신구에 설치, 운영되고 있는 CLKIP 프로그램은 단순히 국제 교육협력 프로그램 이라는 이상의 의미를 지닌다. 특히 양강신구내 한·중 산업단지에 입주한 현대자동차, SK하이닉스, LG화학, 한국타이어 등 국내기업과 연구개발 및 기술지원 등 상호협력을 통해 이들 기업을 지원하되 이 기업들은 앞으로 KAIST 졸업생의 중국 진출을 위한 교두보가 될 것으로 우리대학은 기대하고 있다.

신성철 총장은 “CLKIP의 성공은 첨단 기술과 학습자 중심의 미래 인재양성을 위한 우리대학의 교육 프로그램이 중국은 물론 세계에서도 통할 수 있다는 자신감을 보여주는 사례로써 이를 계기로 우리대학 혁신적인 교육시스템의 해외수출에도 적극 노력할 것”이라고 말했다. 신 총장은 또 “내년(2018년)을 목표로 KAIST-중경이공대 공동연구소 설립을 추진 중인데 설립이 끝나면 우리대학 첨단기술의 중국시장 진출을 위한 기반을 확보하게 된다”며 “양강신구에 입주한 국내·외 기업을 대상으로 KAIST 첨단기술을 전수하는 등 기술사업화의 적극적인 추진을 통해 가치를 창출하는 기업가형 대학으로 더욱 성장해나가겠다”고 강조했다.

2017.12.11 조회수 18750 밝은 인터넷 글로벌 서밋(BIGS) 2017, 서울 코엑스에서 개최

4차 산업혁명 시대의 차세대 인터넷 플랫폼을 조망하는 ‘밝은 인터넷 글로벌 서밋 2017’(이하 BIGS: Bright Internet Global Summit)이 서울 삼성동 코엑스에서 8일부터 9일까지 이틀간 일정으로 열린다. 이번 서밋은 과학기술정보통신부가 주최하고 정보통신기술진흥센터(IITP)가 주관하는‘테크&퓨처 인사이트 윈터 콘서트’ 행사의 일환으로 개최된다.

‘BIGS 2017’은 밝은 인터넷에 대한 인터넷 범죄와 테러의 원인을 사전에 제거할 수 있는 예방보안의 패러다임으로 이를 위한 기술·정책·R&BD 전략·비지니스 모델·밝은 인터넷 글로벌 거버넌스 기구 (BIGGO: Bright Internet Global Governance Organization)·논문 발표 등 총 9개 세션으로 구성돼 발표와 토론이 이뤄진다.

이번 서밋에는 한국을 비롯한 미국, 중국, 일본 등 주요국가 차세대 인터넷 관련 유명 인사들이 연사로 대거 초청돼 안전한 4차 산업혁명 시대의 인터넷 플랫폼인 ‘밝은 인터넷’ 방향 등에 대해 논의와 열띤 토론을 벌일 예정이다. 이번 서밋의 의장을 맡고 있는 우리대학 경영공학부 이재규 명예교수는 “밝은 인터넷 실현을 위해 대회 마지막 날인 9일에는 ‘밝은 인터넷 서울독트린’을 채택할 계획”이라고 설명하고 “이에 따라 밝은 인터넷 원칙을 채택하고 이를 주요 국가들과 상호 협력해 추진해 나갈 국제기구인 BIGGO(Bright Internet Global Governance Organization)가 곧 출범할 계획”이라고 밝혔다.

BIGS 2017 서밋의 주요 연사로는 기조 강연자인 신성철 KAIST 총장을 비롯해 이재규 명예교수(AIS회장 역임), 라마야 크리쉬난(Ramayya Krishnan) 카네기멜론대 하인스 칼리지 학장, 더글라스 시커(Douglas Sicker) 카네기멜론대 교수, 존 말러리(John Mallery) MIT대 교수, 짐 포스터(Jim Foster) 일본 게이오대 아시아태평양 디지털경제센터장, 댄 김(Dan Kim) 미 노스텍사스대 교수, 임규건 교수(한양대), 박노형 교수(고려대) 등이 참여한다.

주요 패널로는 데이비드 파버(David Farber) 카네기멜론대 교수, 싱 리(Xing Li) 칭화대 교수, 지로 코쿠료(Jiro Kokuryo) 일본 게이오대 부총장, 헬무트 크래머(Helmut Krcmar) 뮌헨공대 교수, 빅토리아 윤(Victoria Yoon) 버지니아 코먼웰스대 교수, 에넨켄 틱(Enenken Tikk) 네덜란드 레이던대 교수, 전길남·이동만·조대곤 교수(이상 KAIST), 이기덕 교수(건국대), 권헌영 교수(고려대), 이호근 교수(연세대) 등 세계 주요대학 전문가가 참석한다.

이밖에 관련기업에서 연펭 장(Yunfeng Zang) Yovole Network CTO(최고기술책임자), 시아송 탄(Xiaosong Tan) Qihoo360 부사장, 최종욱 마크애니 대표, 정우진 아마존 코리아 이사, 정대영 SAP코리아 이사, 그리고 연구기관에서는 박준성 단장·오재형 PM(이상 IITP), 진승헌 본부장(ETRI), 봉기환 팀장(KISA), 신영웅 박사(KAIST 밝은인터넷연구센터) 등이 패널로 참가해 열띤 토론을 벌인다.

한편 BIGS 2017 조직위원장인 임규건 한양대 교수는 “밝은 인터넷은 선의의 익명성과 프라이버시를 보장하면서도 위협사안에 원인을 예방적으로 대처할 수 있도록 원천적으로 재설계가 필요하다”고 강조했다.

이어 이재규 의장은 “향후 BIGS는 미국의 샌프란시스코와 중국의 베이징, 그리고 독일 베를린 등 주요 국가에서 개최할 예정”이라고 덧붙였다. 이번 서밋의 프로그램은 홈페이지(www.brightinternet.org)에서 볼 수 있고 또 등록도 가능하다.

2017.12.07 조회수 16327

밝은 인터넷 글로벌 서밋(BIGS) 2017, 서울 코엑스에서 개최

4차 산업혁명 시대의 차세대 인터넷 플랫폼을 조망하는 ‘밝은 인터넷 글로벌 서밋 2017’(이하 BIGS: Bright Internet Global Summit)이 서울 삼성동 코엑스에서 8일부터 9일까지 이틀간 일정으로 열린다. 이번 서밋은 과학기술정보통신부가 주최하고 정보통신기술진흥센터(IITP)가 주관하는‘테크&퓨처 인사이트 윈터 콘서트’ 행사의 일환으로 개최된다.

‘BIGS 2017’은 밝은 인터넷에 대한 인터넷 범죄와 테러의 원인을 사전에 제거할 수 있는 예방보안의 패러다임으로 이를 위한 기술·정책·R&BD 전략·비지니스 모델·밝은 인터넷 글로벌 거버넌스 기구 (BIGGO: Bright Internet Global Governance Organization)·논문 발표 등 총 9개 세션으로 구성돼 발표와 토론이 이뤄진다.

이번 서밋에는 한국을 비롯한 미국, 중국, 일본 등 주요국가 차세대 인터넷 관련 유명 인사들이 연사로 대거 초청돼 안전한 4차 산업혁명 시대의 인터넷 플랫폼인 ‘밝은 인터넷’ 방향 등에 대해 논의와 열띤 토론을 벌일 예정이다. 이번 서밋의 의장을 맡고 있는 우리대학 경영공학부 이재규 명예교수는 “밝은 인터넷 실현을 위해 대회 마지막 날인 9일에는 ‘밝은 인터넷 서울독트린’을 채택할 계획”이라고 설명하고 “이에 따라 밝은 인터넷 원칙을 채택하고 이를 주요 국가들과 상호 협력해 추진해 나갈 국제기구인 BIGGO(Bright Internet Global Governance Organization)가 곧 출범할 계획”이라고 밝혔다.

BIGS 2017 서밋의 주요 연사로는 기조 강연자인 신성철 KAIST 총장을 비롯해 이재규 명예교수(AIS회장 역임), 라마야 크리쉬난(Ramayya Krishnan) 카네기멜론대 하인스 칼리지 학장, 더글라스 시커(Douglas Sicker) 카네기멜론대 교수, 존 말러리(John Mallery) MIT대 교수, 짐 포스터(Jim Foster) 일본 게이오대 아시아태평양 디지털경제센터장, 댄 김(Dan Kim) 미 노스텍사스대 교수, 임규건 교수(한양대), 박노형 교수(고려대) 등이 참여한다.

주요 패널로는 데이비드 파버(David Farber) 카네기멜론대 교수, 싱 리(Xing Li) 칭화대 교수, 지로 코쿠료(Jiro Kokuryo) 일본 게이오대 부총장, 헬무트 크래머(Helmut Krcmar) 뮌헨공대 교수, 빅토리아 윤(Victoria Yoon) 버지니아 코먼웰스대 교수, 에넨켄 틱(Enenken Tikk) 네덜란드 레이던대 교수, 전길남·이동만·조대곤 교수(이상 KAIST), 이기덕 교수(건국대), 권헌영 교수(고려대), 이호근 교수(연세대) 등 세계 주요대학 전문가가 참석한다.

이밖에 관련기업에서 연펭 장(Yunfeng Zang) Yovole Network CTO(최고기술책임자), 시아송 탄(Xiaosong Tan) Qihoo360 부사장, 최종욱 마크애니 대표, 정우진 아마존 코리아 이사, 정대영 SAP코리아 이사, 그리고 연구기관에서는 박준성 단장·오재형 PM(이상 IITP), 진승헌 본부장(ETRI), 봉기환 팀장(KISA), 신영웅 박사(KAIST 밝은인터넷연구센터) 등이 패널로 참가해 열띤 토론을 벌인다.

한편 BIGS 2017 조직위원장인 임규건 한양대 교수는 “밝은 인터넷은 선의의 익명성과 프라이버시를 보장하면서도 위협사안에 원인을 예방적으로 대처할 수 있도록 원천적으로 재설계가 필요하다”고 강조했다.

이어 이재규 의장은 “향후 BIGS는 미국의 샌프란시스코와 중국의 베이징, 그리고 독일 베를린 등 주요 국가에서 개최할 예정”이라고 덧붙였다. 이번 서밋의 프로그램은 홈페이지(www.brightinternet.org)에서 볼 수 있고 또 등록도 가능하다.

2017.12.07 조회수 16327 박현규 교수, RNA 분해효소의 활성 검출기술 개발

〈 이 창 열 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 새로운 RNA 분해효소(RNase H)의 활성을 검출하는 기술을 개발했다.

연구팀은 헤어핀 자기조립 반응이라는 고효율의 신호증폭 반응을 이용해 RNA 분해효소의 활성을 효과적으로 분석하는 기술을 개발했다.

RNA 분해효소가 HIV 바이러스 증식에 필수적으로 관여하는 물질임을 고려할 때 박 교수 연구팀의 연구가 향후 에이즈를 치료하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

이창열, 장효원 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘나노스케일(Nanoscale)’ 2017년도 42호(11월 14일 발행) 표지논문으로 선정됐다.

현재 개발된 RNA 분해효소의 활성을 검출하는 기술들은 일반적으로 값비싼 형광체, 소광체가 필수적이고 그 도입 과정도 복잡하다는 한계가 있다. 또한 신호를 증폭시킬 수단이 없기 때문에 전반적으로 검출 성능이 매우 낮다.

연구팀은 기술의 한계를 극복하기 위해 헤어핀 자기조립 반응이라는 기술을 이용했다. 이 기술은 검출신호를 증폭시켜 RNA 분해효소 활성이 더 민감하게 검출될 수 있도록 도와준다.

그리고 연구팀은 이 헤어핀 자기조립 반응의 결과물이 형광신호의 발생에 적합한 지-쿼드러플렉스(G-quadruplex) 구조를 갖도록 반응시스템을 설계했다. 지-쿼드러플렉스 구조와 결합해 강한 형광을 내는 형광물질을 사용함으로써 기존의 RNA 분해효소 활성 검출 기술의 한계를 극복하는 고성능의 RNA 분해효소 활성 검출 기술을 개발했다.

또한 이 기술을 이용해 RNA 분해효소의 활성 저해제를 선별할 수 있었다.

연구팀의 연구 성과는 일반에 잘 알려진 에이즈를 치료하는 데 기여할 수 있을 것으로 예상된다. 에이즈는 HIV 바이러스가 발병하면 나타나는 전염병으로 HIV 바이러스는 역전사 반응의 특성을 갖는 일명 레트로 바이러스이다.

레트로 바이러스는 RNA가 DNA로 변하는 특성을 갖는다. 그리고 이 과정에서 RNA 분해효소가 개입해야만 이 특성을 유지할 수 있다. RNA 분해효소의 활성을 막을 수 있다면 HIV 바이러스의 발현을 막을 수 있는 것이다.

박 교수는 “이번 연구에서 개발된 기술은 RNA 분해효소의 활성 외에도 다양한 효소 활성 검출 기술 개발에 응용 가능하다”며 “이를 통해 효소 관련 질병 치료 연구에 다양하게 활용될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 시행하는 글로벌프론티어사업(바이오나노헬스가드연구단)과 중견연구자지원사업(도약연구)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 나노스케일 42호 표지

2017.11.22 조회수 19558

박현규 교수, RNA 분해효소의 활성 검출기술 개발

〈 이 창 열 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 새로운 RNA 분해효소(RNase H)의 활성을 검출하는 기술을 개발했다.

연구팀은 헤어핀 자기조립 반응이라는 고효율의 신호증폭 반응을 이용해 RNA 분해효소의 활성을 효과적으로 분석하는 기술을 개발했다.

RNA 분해효소가 HIV 바이러스 증식에 필수적으로 관여하는 물질임을 고려할 때 박 교수 연구팀의 연구가 향후 에이즈를 치료하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

이창열, 장효원 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘나노스케일(Nanoscale)’ 2017년도 42호(11월 14일 발행) 표지논문으로 선정됐다.

현재 개발된 RNA 분해효소의 활성을 검출하는 기술들은 일반적으로 값비싼 형광체, 소광체가 필수적이고 그 도입 과정도 복잡하다는 한계가 있다. 또한 신호를 증폭시킬 수단이 없기 때문에 전반적으로 검출 성능이 매우 낮다.

연구팀은 기술의 한계를 극복하기 위해 헤어핀 자기조립 반응이라는 기술을 이용했다. 이 기술은 검출신호를 증폭시켜 RNA 분해효소 활성이 더 민감하게 검출될 수 있도록 도와준다.

그리고 연구팀은 이 헤어핀 자기조립 반응의 결과물이 형광신호의 발생에 적합한 지-쿼드러플렉스(G-quadruplex) 구조를 갖도록 반응시스템을 설계했다. 지-쿼드러플렉스 구조와 결합해 강한 형광을 내는 형광물질을 사용함으로써 기존의 RNA 분해효소 활성 검출 기술의 한계를 극복하는 고성능의 RNA 분해효소 활성 검출 기술을 개발했다.

또한 이 기술을 이용해 RNA 분해효소의 활성 저해제를 선별할 수 있었다.

연구팀의 연구 성과는 일반에 잘 알려진 에이즈를 치료하는 데 기여할 수 있을 것으로 예상된다. 에이즈는 HIV 바이러스가 발병하면 나타나는 전염병으로 HIV 바이러스는 역전사 반응의 특성을 갖는 일명 레트로 바이러스이다.

레트로 바이러스는 RNA가 DNA로 변하는 특성을 갖는다. 그리고 이 과정에서 RNA 분해효소가 개입해야만 이 특성을 유지할 수 있다. RNA 분해효소의 활성을 막을 수 있다면 HIV 바이러스의 발현을 막을 수 있는 것이다.

박 교수는 “이번 연구에서 개발된 기술은 RNA 분해효소의 활성 외에도 다양한 효소 활성 검출 기술 개발에 응용 가능하다”며 “이를 통해 효소 관련 질병 치료 연구에 다양하게 활용될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 시행하는 글로벌프론티어사업(바이오나노헬스가드연구단)과 중견연구자지원사업(도약연구)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 나노스케일 42호 표지

2017.11.22 조회수 19558 조인진 박사과정, 국제 대사공학 서밋 최우수 포스터 발표상 수상

생명화학공학과 조인진 박사과정 학생(지도교수 이상엽 특훈교수)이 지난 10월22일부터 24일까지 중국 베이징에서 열린 ‘국제 대사공학 서밋 (International Metabolic Engineering Summit)’에서 최우수 포스터 발표상을 수상했다. ‘국제 대사공학 서밋’은 대사공학 분야에 종사하는 세계 각국의 과학자는 물론 기업 연구원들이 대사공학 분야 최신의 연구결과를 발표하고 네트워크를 구축하는 국제학술대회이다.

올해 서밋에는 전 세계 각국에서 5백여 명의 연구자들이 참석해 기조강연과 포스터 발표 등 활발한 학술교류 활동을 진행했다. 대학원생들과 박사후연구원(일명 포닥, Post-Doctor), 그리고 연구원들이 겨루는 포스터 논문발표에서는 최우수 논문을 대상으로 장려상 3명, 우수상 2명, 최우수상 1명을 각각 선정, 시상했는데 조인진 KAIST 박사과정 학생이 최우수상 수상자로 선정되는 영예를 안았다. 조인진 박사과정 학생에게 최우수 포스터 발표상을 안겨준 발표논문 제목은 ‘재조합 대장균을 이용해 각종 플라스틱의 원료물질로 사용되는 테레프탈산(terepthalic acid)을 파라-자일렌(p-xylene)으로부터 전환’이다.

테레프탈산은 일반적으로 파라-자일렌의 산화공정을 통해 생산되는데 이 공정은 고온·고압 조건이 필요하고, 반응과정에서 유독성 촉매를 필요로 하는 단점이 있다. 조인진 박사과정 학생이 지웨이 루오(Ziwei Luo) 박사과정 학생과 공동연구 수행을 통해 개발에 성공한 생물학적 전환공정은 기존 화학공정과 대비해 상온·상압조건에서 진행될 뿐만 아니라 환경 친화적이며, 약 97%의 높은 전환율을 보이는 장점이 있다.

이상엽 특훈교수는 “이번 수상에서 더 나아가 후속연구인 포도당으로부터의 테레프탈산 생산에 관한 연구수행에 집중하면 재조합 대장균을 통한 바이오매스기반의 환경 친화적인 테레프탈산 생산도 가능하다”고 기대했다.

2017.10.31 조회수 13578

조인진 박사과정, 국제 대사공학 서밋 최우수 포스터 발표상 수상

생명화학공학과 조인진 박사과정 학생(지도교수 이상엽 특훈교수)이 지난 10월22일부터 24일까지 중국 베이징에서 열린 ‘국제 대사공학 서밋 (International Metabolic Engineering Summit)’에서 최우수 포스터 발표상을 수상했다. ‘국제 대사공학 서밋’은 대사공학 분야에 종사하는 세계 각국의 과학자는 물론 기업 연구원들이 대사공학 분야 최신의 연구결과를 발표하고 네트워크를 구축하는 국제학술대회이다.

올해 서밋에는 전 세계 각국에서 5백여 명의 연구자들이 참석해 기조강연과 포스터 발표 등 활발한 학술교류 활동을 진행했다. 대학원생들과 박사후연구원(일명 포닥, Post-Doctor), 그리고 연구원들이 겨루는 포스터 논문발표에서는 최우수 논문을 대상으로 장려상 3명, 우수상 2명, 최우수상 1명을 각각 선정, 시상했는데 조인진 KAIST 박사과정 학생이 최우수상 수상자로 선정되는 영예를 안았다. 조인진 박사과정 학생에게 최우수 포스터 발표상을 안겨준 발표논문 제목은 ‘재조합 대장균을 이용해 각종 플라스틱의 원료물질로 사용되는 테레프탈산(terepthalic acid)을 파라-자일렌(p-xylene)으로부터 전환’이다.

테레프탈산은 일반적으로 파라-자일렌의 산화공정을 통해 생산되는데 이 공정은 고온·고압 조건이 필요하고, 반응과정에서 유독성 촉매를 필요로 하는 단점이 있다. 조인진 박사과정 학생이 지웨이 루오(Ziwei Luo) 박사과정 학생과 공동연구 수행을 통해 개발에 성공한 생물학적 전환공정은 기존 화학공정과 대비해 상온·상압조건에서 진행될 뿐만 아니라 환경 친화적이며, 약 97%의 높은 전환율을 보이는 장점이 있다.

이상엽 특훈교수는 “이번 수상에서 더 나아가 후속연구인 포도당으로부터의 테레프탈산 생산에 관한 연구수행에 집중하면 재조합 대장균을 통한 바이오매스기반의 환경 친화적인 테레프탈산 생산도 가능하다”고 기대했다.

2017.10.31 조회수 13578 이대길 교수, 제20회 국제복합재료구조학회( ICCS20) 특별공로상 수상

〈 이 대 길 교수 〉

우리 대학 기계항공공학부 이대길 명예교수가 제 20회 국제복합재료 구조학회(ICCS20 : 20th International Conference on Composite Structures)에서 특별 공로상을 수상했다.

매년 열리는 ICCS는 복합재료의 실용성을 강조하는 복합재료응용 분야의 최대학술대회로 올해는 9월 4일부터 7일 까지 프랑스 파리의 국립 공예원( CNAM : Conservatoire National des Arts et Métiers)에서 개최됐다.

올해는 45개 국가에서 650여 편의 논문이 발표됐고 이대길 교수는 논문 발표 실적, 대학원생 참여도, 논문심사 공헌도를 인정받아 특별 공로상을 수상했다.

이대길 교수는 ICCS7(1993년)부터 ICCS20까지 참가했고 ICCS7 및 ICCS8에서 최우수 논문상을 수상한 경력이 있다.

이 교수는 이번 학회에서 수상 기념 초청강연 (Light weight carbon composite Proton Exchange Membrane Fuel Cells)을 실시했다.

이 교수는 “학회에 발표된 논문과 관련 특허를 기반으로 우리 연구실 출신이 창업한 스탠다드 에너지(Standard Energy)의 발명품인 VRFB(Vanadium Redox Flow Battery-ESS)의 성능혁신 및 이를 통한 인류의 에너지 문제의 해결에 일조하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

2017.10.18 조회수 14889

이대길 교수, 제20회 국제복합재료구조학회( ICCS20) 특별공로상 수상

〈 이 대 길 교수 〉

우리 대학 기계항공공학부 이대길 명예교수가 제 20회 국제복합재료 구조학회(ICCS20 : 20th International Conference on Composite Structures)에서 특별 공로상을 수상했다.

매년 열리는 ICCS는 복합재료의 실용성을 강조하는 복합재료응용 분야의 최대학술대회로 올해는 9월 4일부터 7일 까지 프랑스 파리의 국립 공예원( CNAM : Conservatoire National des Arts et Métiers)에서 개최됐다.

올해는 45개 국가에서 650여 편의 논문이 발표됐고 이대길 교수는 논문 발표 실적, 대학원생 참여도, 논문심사 공헌도를 인정받아 특별 공로상을 수상했다.

이대길 교수는 ICCS7(1993년)부터 ICCS20까지 참가했고 ICCS7 및 ICCS8에서 최우수 논문상을 수상한 경력이 있다.

이 교수는 이번 학회에서 수상 기념 초청강연 (Light weight carbon composite Proton Exchange Membrane Fuel Cells)을 실시했다.

이 교수는 “학회에 발표된 논문과 관련 특허를 기반으로 우리 연구실 출신이 창업한 스탠다드 에너지(Standard Energy)의 발명품인 VRFB(Vanadium Redox Flow Battery-ESS)의 성능혁신 및 이를 통한 인류의 에너지 문제의 해결에 일조하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

2017.10.18 조회수 14889 고규영 교수, 녹내장 발생에 관여하는 신호전달체계 규명

우리 대학 의과학대학원 고규영 교수가 녹내장(Glaucoma)이 발생하고 진행되는 근본적 원인을 규명하고 새로운 치료방법을 제시했다.

김재령 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 미국 임상연구학회에서 발간하는 임상연구학회지(The Journal of Clinical Investigation) 9월 19일자 온라인 판에 게재됐다. 또한 10월 발간되는 인쇄본의 표지 및 커버스토리로 실린다.

녹내장은 안압이 상승해 시신경이 눌리거나 혈액 공급에 문제가 생겨 시신경이 망가지고 실명에 이르는 병이다. 증상이 나타날 땐 이미 시신경이 크게 손상된 상태라 완치가 어렵다. 전 세계 40세 이상 성인 인구의 3.5%가 녹내장을 앓고 있으며 국내에서도 환자가 빠르게 증가하는 추세다. 특히 전체 환자의 약 75% 이상을 차지하는 원발개방각녹내장의 경우 원인을 분자적 수준에서 밝히기 어려워 근본적인 치료법 마련에 한계가 있었다.

원발개방각녹내장 발병 기전의 이해를 넓힌 이번 연구로 그간 더뎠던 치료법 개발에 속도가 날 것으로 기대된다.

연구진은 안압이 안정적으로 유지되는 작동원리와 신호전달체계를 규명했다. 안압 조절에 중요한 기관인 쉴렘관의 항상성 유지를 Angiopoietin-TIE2 수용체 신호전달체계(이하 ANG-TIE2 신호전달체계)가 수행함을 밝혔다.

녹내장은 방수배출장치가 고장 나면서 발생한다. 눈 내부에서 생성된 방수는 섬유주를 지나 쉴렘관을 거쳐 혈관으로 배출된다. 안압은 방수가 생성되는 만큼 배출되어야 일정하게 유지되는데 방수배출장치에 문제가 생기면 안압이 상승한다. 원발개방각녹내장의 경우, 방수유출경로의 저항이 커지면서 방수가 제대로 빠져나가지 않아 발생하는 것으로 알려져 있으나 어떤 이유 때문에 저항이 커지는지는 알 수 없었다.

김재령 연구원과 박대영 연구원(박사후연구원/안과 전문의)은 혈관 성숙과 안정화에 필수적인 ANG 단백질과 TIE2 수용체가 각각 쉴렘관 주변부와 내피세포에 두드러지게 발현되는 것을 발견했다. 연구진은 ANG-TIE2 신호전달체계가 생후 초기 쉴렘관의 발달뿐만 아니라 성체가 된 이후에도 항상성 유지에 필수적일 것으로 예상했다.

실험 결과, 연구진은 쉴렘관 형성과 유지, 안압 조절에 있어 ANG-TIE2 신호전달체계가 핵심적인 역할을 수행함을 확인했다. ANG-TIE2 신호전달체계는 쉴렘관을 형성하고 내강을 유지해 방수 유출을 가능케 한다.

쉴렘관이 형성되는 동안에는 Prox1 전사인자 발현을 촉진하고 성체가 된 이후에는 적절한 양의 방수, 거대액포, Prox1 전사인자 발현을 유지하여 쉴렘관의 항상성을 지킨다.

연구진은 녹내장이 유발된 상황에서 ANG-TIE2 신호전달체계의 활성화가 어떤 효과가 있는지 추가 실험을 진행했다. TIE2 수용체를 활성화하는 실험적 항체(ABTAA)가 쉴렘관의 내피세포에 작용하여 방수 유출을 증가시키고 안압을 낮출 수 있는지가 관건이었다. 쉴렘관이 망가져 안압 상승으로 녹내장이 유발된 실험군의 눈 속에 항체를 투여한 결과, 쉴렘관이 회복되면서 안압이 내려가는 것을 확인했다. 결국 ANG-TIE2 신호전달체계가 쉴렘관의 항상성을 유지함으로써 안압을 조절해 녹내장이 발병하지 않도록 하는 것이다.

이번 연구는 녹내장을 근본적으로 해결할 수 있는 치료법 개발에 큰 도움이 될 것으로 보인다. 특히 녹내장을 재현한 질병 모델에 TIE2 활성 항체를 주사해 안압 하강 효과를 얻은 만큼 추후 임상 연구로의 확장이 기대된다. 연구진은 방수배출장치의 또 다른 요소인 섬유주와 ANG-TIE2 신호전달체계의 관계를 밝히는 실험과 실제 환자에게 TIE2 활성 항체를 사용할 수 있을지 전임상 실험을 계획 중이다.

연구를 이끈 고규영 교수는 “이번 논문에는 이십여 개에 달하는 연구 이미지 세트가 실렸다. 일반적인 경우의 두 배에 달한다”며 “쉴렘관 항상성 유지의 기전을 자세히 밝히는 방대한 양의 연구를 수행했음을 보여준다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 녹내장의 증상과 원인

그림2. ANG-TIE2 신호전달체계의 역할

그림3. ANG-TIE2 신호전달체계 억제 시 쉴렘관 항상성 저해 현상

2017.09.20 조회수 17657

고규영 교수, 녹내장 발생에 관여하는 신호전달체계 규명

우리 대학 의과학대학원 고규영 교수가 녹내장(Glaucoma)이 발생하고 진행되는 근본적 원인을 규명하고 새로운 치료방법을 제시했다.

김재령 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 미국 임상연구학회에서 발간하는 임상연구학회지(The Journal of Clinical Investigation) 9월 19일자 온라인 판에 게재됐다. 또한 10월 발간되는 인쇄본의 표지 및 커버스토리로 실린다.

녹내장은 안압이 상승해 시신경이 눌리거나 혈액 공급에 문제가 생겨 시신경이 망가지고 실명에 이르는 병이다. 증상이 나타날 땐 이미 시신경이 크게 손상된 상태라 완치가 어렵다. 전 세계 40세 이상 성인 인구의 3.5%가 녹내장을 앓고 있으며 국내에서도 환자가 빠르게 증가하는 추세다. 특히 전체 환자의 약 75% 이상을 차지하는 원발개방각녹내장의 경우 원인을 분자적 수준에서 밝히기 어려워 근본적인 치료법 마련에 한계가 있었다.

원발개방각녹내장 발병 기전의 이해를 넓힌 이번 연구로 그간 더뎠던 치료법 개발에 속도가 날 것으로 기대된다.

연구진은 안압이 안정적으로 유지되는 작동원리와 신호전달체계를 규명했다. 안압 조절에 중요한 기관인 쉴렘관의 항상성 유지를 Angiopoietin-TIE2 수용체 신호전달체계(이하 ANG-TIE2 신호전달체계)가 수행함을 밝혔다.

녹내장은 방수배출장치가 고장 나면서 발생한다. 눈 내부에서 생성된 방수는 섬유주를 지나 쉴렘관을 거쳐 혈관으로 배출된다. 안압은 방수가 생성되는 만큼 배출되어야 일정하게 유지되는데 방수배출장치에 문제가 생기면 안압이 상승한다. 원발개방각녹내장의 경우, 방수유출경로의 저항이 커지면서 방수가 제대로 빠져나가지 않아 발생하는 것으로 알려져 있으나 어떤 이유 때문에 저항이 커지는지는 알 수 없었다.

김재령 연구원과 박대영 연구원(박사후연구원/안과 전문의)은 혈관 성숙과 안정화에 필수적인 ANG 단백질과 TIE2 수용체가 각각 쉴렘관 주변부와 내피세포에 두드러지게 발현되는 것을 발견했다. 연구진은 ANG-TIE2 신호전달체계가 생후 초기 쉴렘관의 발달뿐만 아니라 성체가 된 이후에도 항상성 유지에 필수적일 것으로 예상했다.

실험 결과, 연구진은 쉴렘관 형성과 유지, 안압 조절에 있어 ANG-TIE2 신호전달체계가 핵심적인 역할을 수행함을 확인했다. ANG-TIE2 신호전달체계는 쉴렘관을 형성하고 내강을 유지해 방수 유출을 가능케 한다.

쉴렘관이 형성되는 동안에는 Prox1 전사인자 발현을 촉진하고 성체가 된 이후에는 적절한 양의 방수, 거대액포, Prox1 전사인자 발현을 유지하여 쉴렘관의 항상성을 지킨다.

연구진은 녹내장이 유발된 상황에서 ANG-TIE2 신호전달체계의 활성화가 어떤 효과가 있는지 추가 실험을 진행했다. TIE2 수용체를 활성화하는 실험적 항체(ABTAA)가 쉴렘관의 내피세포에 작용하여 방수 유출을 증가시키고 안압을 낮출 수 있는지가 관건이었다. 쉴렘관이 망가져 안압 상승으로 녹내장이 유발된 실험군의 눈 속에 항체를 투여한 결과, 쉴렘관이 회복되면서 안압이 내려가는 것을 확인했다. 결국 ANG-TIE2 신호전달체계가 쉴렘관의 항상성을 유지함으로써 안압을 조절해 녹내장이 발병하지 않도록 하는 것이다.

이번 연구는 녹내장을 근본적으로 해결할 수 있는 치료법 개발에 큰 도움이 될 것으로 보인다. 특히 녹내장을 재현한 질병 모델에 TIE2 활성 항체를 주사해 안압 하강 효과를 얻은 만큼 추후 임상 연구로의 확장이 기대된다. 연구진은 방수배출장치의 또 다른 요소인 섬유주와 ANG-TIE2 신호전달체계의 관계를 밝히는 실험과 실제 환자에게 TIE2 활성 항체를 사용할 수 있을지 전임상 실험을 계획 중이다.

연구를 이끈 고규영 교수는 “이번 논문에는 이십여 개에 달하는 연구 이미지 세트가 실렸다. 일반적인 경우의 두 배에 달한다”며 “쉴렘관 항상성 유지의 기전을 자세히 밝히는 방대한 양의 연구를 수행했음을 보여준다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 녹내장의 증상과 원인

그림2. ANG-TIE2 신호전달체계의 역할

그림3. ANG-TIE2 신호전달체계 억제 시 쉴렘관 항상성 저해 현상

2017.09.20 조회수 17657 전상용 교수, 인체 담석형성반응 이용한 항암치료 시스템 개발

〈 전상용 교수, 이동윤 박사과정 〉

우리 대학 생명과학과 전상용 교수 연구팀이 인간 체내의 물질을 이용해 광학영상 진단 및 광열 치료가 가능한 항암시스템을 개발했다.

연구팀은 빌리루빈이라는 체내 물질과 그 빌리루빈으로 인해 발생하는 담석형성반응을 응용했다. 인체 내 강력한 항산화제인 빌리루빈의 담석 형성 과정에서 관찰되는 자체 금속 결합 기능과 신생아 황달 치료에 쓰이는 푸른빛에 반응하는 성질을 동시에 이용했다.

이를 통해 높은 생체 적합성과 우수한 광음향 진단 기능 및 광열 치료 효능을 보여 항암 치료 분야에서 적합한 치료 시스템이 될 것으로 기대된다.

이동윤 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 응용화학분야 저명학술지 앙케반테 케미(Angewandte Chemie International Edition) 9월 4일자 온라인 판에 게재됐다.

전 교수 연구팀은 과거 연구에서 물과 화합하지 않는 소수성을 갖는 빌리루빈과, 그 반대로 초 친수성 고분자인 폴리에틸렌글리콜(PEG)을 결합한 ‘페길화된 빌리루빈’ 기반의 나노입자 시스템을 개발한 경험이 있다.

이는 빌리루빈의 항산화 기능을 그대로 유지하면서 체내로 축적되지 않게 해 빌리루빈의 장점만을 취하는 기술이다. 이를 바탕으로 염증성 장 질환, 허혈/재관류, 췌도세포 이식, 천식 등의 동물 질병 모델에서 효능 및 안정성을 확인했다.

이번 연구에서는 앞선 연구의 접근 방식과 다르게 빌리루빈이 갖고 있는 다른 물리 화학적 성질을 이용해 항암 치료에 적용했다.

먼저 황달의 주요 원인체인 노란색 빌리루빈에 특정 파장대의 빛(푸른 빛)을 쬐어주면 이에 반응해 광이성질체(빛에 의해 모양이 변형된 물체)가 되고 배설이 활성화돼 신생아 황달 치료에 널리 쓰일 수 있는 광학물질인 점을 첫 번째 근거로 활용했다.

두 번째로는 인체 내의 쓸개관 혹은 쓸개 등에서 병이 생길 때 종종 발견할 수 있는 검은 색소 담석의 주성분 또한 빌리루빈이라는 점에 주목했다. 빌리루빈이 칼슘이나 구리 등 양이온과 중간 매개체 없이도 결합할 때 검은 색소 담석이 형성되는 점을 응용했다.

연구팀은 구리나 칼슘 대신 시스플라틴이라는 백금 금속 기반 항암제와 빌리루빈을 결합해 노란색의 빌리루빈을 보라색의 복합체로 변환시켰다.

이후 근적외선 파장대의 빛을 쬐었을 때 기존에 비해 크게 향상된 광감응성을 보였고, 실제 정맥 주사된 대장암 동물 모델에서도 종양 부분에서의 유의미한 광음향 신호 증가를 확인했다. 이 기술로 향후 더 향상된 종양 진단을 할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 종양 부위에 근적외선 빛을 쬐었을 때 광열 효과에 의해 5분 내에 25℃ 이상의 온도 상승을 확인했고, 2주 후 다른 그룹에 비해 종양 크기의 감소 및 괴사를 확인했다.

전 교수는 “현재 개발된 물질들은 생체 적합성이 낮고 잠재적 생체 독성 가능성이 있는 인공소재 위주이기 때문에 임상으로 이어지는 데 한계가 있었다”며 “이번에 개발한 인체 유래 빌리루빈 기반의 광학물질은 광음향 영상 및 광열 치료의 전임상 중개연구 및 임상 적용에 새로운 플랫폼이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 글로벌연구실사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 빌리루빈의 담석형성반응 및 광감응성을 이용한 본 연구의 모식도

그림2. 빌리루빈 나노입자 (왼쪽)와 시스플라틴이 결합된 빌리루빈 나노입자 (오른쪽) 수용액

2017.09.20 조회수 19240

전상용 교수, 인체 담석형성반응 이용한 항암치료 시스템 개발

〈 전상용 교수, 이동윤 박사과정 〉

우리 대학 생명과학과 전상용 교수 연구팀이 인간 체내의 물질을 이용해 광학영상 진단 및 광열 치료가 가능한 항암시스템을 개발했다.

연구팀은 빌리루빈이라는 체내 물질과 그 빌리루빈으로 인해 발생하는 담석형성반응을 응용했다. 인체 내 강력한 항산화제인 빌리루빈의 담석 형성 과정에서 관찰되는 자체 금속 결합 기능과 신생아 황달 치료에 쓰이는 푸른빛에 반응하는 성질을 동시에 이용했다.

이를 통해 높은 생체 적합성과 우수한 광음향 진단 기능 및 광열 치료 효능을 보여 항암 치료 분야에서 적합한 치료 시스템이 될 것으로 기대된다.

이동윤 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 응용화학분야 저명학술지 앙케반테 케미(Angewandte Chemie International Edition) 9월 4일자 온라인 판에 게재됐다.

전 교수 연구팀은 과거 연구에서 물과 화합하지 않는 소수성을 갖는 빌리루빈과, 그 반대로 초 친수성 고분자인 폴리에틸렌글리콜(PEG)을 결합한 ‘페길화된 빌리루빈’ 기반의 나노입자 시스템을 개발한 경험이 있다.

이는 빌리루빈의 항산화 기능을 그대로 유지하면서 체내로 축적되지 않게 해 빌리루빈의 장점만을 취하는 기술이다. 이를 바탕으로 염증성 장 질환, 허혈/재관류, 췌도세포 이식, 천식 등의 동물 질병 모델에서 효능 및 안정성을 확인했다.

이번 연구에서는 앞선 연구의 접근 방식과 다르게 빌리루빈이 갖고 있는 다른 물리 화학적 성질을 이용해 항암 치료에 적용했다.

먼저 황달의 주요 원인체인 노란색 빌리루빈에 특정 파장대의 빛(푸른 빛)을 쬐어주면 이에 반응해 광이성질체(빛에 의해 모양이 변형된 물체)가 되고 배설이 활성화돼 신생아 황달 치료에 널리 쓰일 수 있는 광학물질인 점을 첫 번째 근거로 활용했다.

두 번째로는 인체 내의 쓸개관 혹은 쓸개 등에서 병이 생길 때 종종 발견할 수 있는 검은 색소 담석의 주성분 또한 빌리루빈이라는 점에 주목했다. 빌리루빈이 칼슘이나 구리 등 양이온과 중간 매개체 없이도 결합할 때 검은 색소 담석이 형성되는 점을 응용했다.

연구팀은 구리나 칼슘 대신 시스플라틴이라는 백금 금속 기반 항암제와 빌리루빈을 결합해 노란색의 빌리루빈을 보라색의 복합체로 변환시켰다.

이후 근적외선 파장대의 빛을 쬐었을 때 기존에 비해 크게 향상된 광감응성을 보였고, 실제 정맥 주사된 대장암 동물 모델에서도 종양 부분에서의 유의미한 광음향 신호 증가를 확인했다. 이 기술로 향후 더 향상된 종양 진단을 할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 종양 부위에 근적외선 빛을 쬐었을 때 광열 효과에 의해 5분 내에 25℃ 이상의 온도 상승을 확인했고, 2주 후 다른 그룹에 비해 종양 크기의 감소 및 괴사를 확인했다.

전 교수는 “현재 개발된 물질들은 생체 적합성이 낮고 잠재적 생체 독성 가능성이 있는 인공소재 위주이기 때문에 임상으로 이어지는 데 한계가 있었다”며 “이번에 개발한 인체 유래 빌리루빈 기반의 광학물질은 광음향 영상 및 광열 치료의 전임상 중개연구 및 임상 적용에 새로운 플랫폼이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 글로벌연구실사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 빌리루빈의 담석형성반응 및 광감응성을 이용한 본 연구의 모식도

그림2. 빌리루빈 나노입자 (왼쪽)와 시스플라틴이 결합된 빌리루빈 나노입자 (오른쪽) 수용액

2017.09.20 조회수 19240 배상민 교수, IDEA 디자인 어워드 4개상 수상

〈 배 상 민 교수 〉

우리 대학 산업디자인학과 배상민 교수 연구팀이 세계 3대 디자인 공모전 중 하나인 IDEA(International Design Excellence Awards) 2017에서 은상 1점, 본상 3점 등 총 네 작품을 수상했다.

IDEA는 미국 산업디자이너협회(IDSA)가 주관하는 국제적 권위의 디자인 공모전으로 독일의 레드닷 디자인 어워드, iF 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인 공모전으로 꼽힌다. 올해는 전 세계 54개국에서 다양한 제품이 출품됐고 시상식은 지난 8월 19일 미국 애틀랜타에서 진행됐다.

은상 수상작인 ‘휴미코타(Humicotta)’는 3D 프린터로 제작할 수 있는 자연 기화식 가습기로 테라코타로 만들어진 필터와 송풍팬을 포함한 받침대로 구성된다.

사용자가 가습기에 물을 부으면 벌집 모양의 필터 구조와 다공질의 테라코타가 물의 증발을 극대화하는 동시에 하단부의 송풍 팬이 돌면서 증발량을 높인다.

벌집 모양 필터는 모양이 독특해 인테리어 용도로도 적합하고 테라코타 소재이기 때문에 박테리아가 번식하지 않아 위생적이며 반영구적으로 사용이 가능하다. 또한 연구팀은 3D 데이터를 오픈 플랫폼에 공개해 사용자가 자신이 원하는 형태의 다양한 필터를 직접 디자인하고 공유할 수 있다.

본상을 수상한 ‘빛깔대기(Light Funnel)’는 전기가 연결되지 않는 제3세계 등의 지역에서 사용할 수 있는 새로운 형태의 조명기구이다.

흙집 천장에 구멍을 뚫어 빛깔대기를 꽂으면 태양광이 깔대기를 통과하면서 내부의 물과 반사판에 의해 증폭돼 전기 없이도 흙집 내부를 환하게 비춘다. 구조가 단순해 누구나 간편하게 설치할 수 있고 한 번 설치하면 별도의 에너지원 없이 반영구적으로 사용 가능하다.

다른 본상 수상작인 ‘마사이 스마트 지팡이(Maasai Smart Cane)’는 아프리카 마사이 부족이 사자와 싸움을 할 때 사용하는 단단한 나무로 만든 스마트 지팡이다.

지팡이 내부에 GPS 장치가 내장돼 응급상황 발생 시 사용자가 지팡이 중앙의 SOS 버튼을 누르면 사전에 지정된 보호자와 응급구조대에게 신호를 전송하는 방식이다. 이 제품으로 발생한 수익은 마사이 부족에 기부돼 이를 기반으로 부족민이 일자리를 얻는 선순환 구조를 기대할 수 있다.

마지막 본상 수상작인 ‘에스콘(S.Cone)’은 삼성화재와의 산학협력을 통해 개발한 응급 키트 제품 시리즈이다. 트래픽 콘 모양과 유사해 인테리어 제품으로 사용 가능하며 주목도가 높기 때문에 응급 상황에서 빠르게 접근할 수 있다.

화재용, 차량사고용, 해상안전사고용 등 용도에 따라 구성이 다르다. 예를 들어 화재용 에스콘에는 소형 소화기, 방연 마스크, 방염포가 담겨 있다.

특히 화재용 에스콘의 뚜껑은 사물인터넷의 스테이션 역할도 가능해 집안의 화재 감지기, 가스 탐지기와 더불어 스마트폰을 연동시켜 항상 안전 상황을 확인할 수 있다.

배 교수는 “은상 수상작인 휴미코타는 3D 프린터로 출력 가능한 가습기로 데이터를 모두 공개했기 때문에 3D 프린터만 있으면 누구나 가습기를 디자인할 수 있는 대중과 호흡할 수 있는 디자인이다”고 말했다.

또한 “본상 수상작인 빛깔대기와 마사이 스마트 지팡이는 경제적으로 가난한 사람들과 노인을 위해 디자인한 제품이다. 앞으로도 세계 90%의 소외받는 사람들이 세계 최고의 디자인을 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

배 교수 연구팀인 ID+IM 디자인 연구실은 2005년부터 사회공헌 디자인(Philanthropy Design)을 주제로 혁신적인 디자인을 통해 사회 전반의 다양한 문제 해결을 위한 노력을 지속하고 있으며, 세계적 권위의 디자인 상을 50여 차례 이상 수상했다.

□ 사진 설명

사진1. 은상 수상작 '휴미코타'

사진2. 본상 수상작 '빛깔대기'

사진3. 본상 수상작 '마사이 스마트 지팡이'

사진4. 본상 수상작 '에스콘'

2017.09.14 조회수 22110

배상민 교수, IDEA 디자인 어워드 4개상 수상

〈 배 상 민 교수 〉

우리 대학 산업디자인학과 배상민 교수 연구팀이 세계 3대 디자인 공모전 중 하나인 IDEA(International Design Excellence Awards) 2017에서 은상 1점, 본상 3점 등 총 네 작품을 수상했다.

IDEA는 미국 산업디자이너협회(IDSA)가 주관하는 국제적 권위의 디자인 공모전으로 독일의 레드닷 디자인 어워드, iF 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인 공모전으로 꼽힌다. 올해는 전 세계 54개국에서 다양한 제품이 출품됐고 시상식은 지난 8월 19일 미국 애틀랜타에서 진행됐다.

은상 수상작인 ‘휴미코타(Humicotta)’는 3D 프린터로 제작할 수 있는 자연 기화식 가습기로 테라코타로 만들어진 필터와 송풍팬을 포함한 받침대로 구성된다.

사용자가 가습기에 물을 부으면 벌집 모양의 필터 구조와 다공질의 테라코타가 물의 증발을 극대화하는 동시에 하단부의 송풍 팬이 돌면서 증발량을 높인다.

벌집 모양 필터는 모양이 독특해 인테리어 용도로도 적합하고 테라코타 소재이기 때문에 박테리아가 번식하지 않아 위생적이며 반영구적으로 사용이 가능하다. 또한 연구팀은 3D 데이터를 오픈 플랫폼에 공개해 사용자가 자신이 원하는 형태의 다양한 필터를 직접 디자인하고 공유할 수 있다.

본상을 수상한 ‘빛깔대기(Light Funnel)’는 전기가 연결되지 않는 제3세계 등의 지역에서 사용할 수 있는 새로운 형태의 조명기구이다.

흙집 천장에 구멍을 뚫어 빛깔대기를 꽂으면 태양광이 깔대기를 통과하면서 내부의 물과 반사판에 의해 증폭돼 전기 없이도 흙집 내부를 환하게 비춘다. 구조가 단순해 누구나 간편하게 설치할 수 있고 한 번 설치하면 별도의 에너지원 없이 반영구적으로 사용 가능하다.

다른 본상 수상작인 ‘마사이 스마트 지팡이(Maasai Smart Cane)’는 아프리카 마사이 부족이 사자와 싸움을 할 때 사용하는 단단한 나무로 만든 스마트 지팡이다.

지팡이 내부에 GPS 장치가 내장돼 응급상황 발생 시 사용자가 지팡이 중앙의 SOS 버튼을 누르면 사전에 지정된 보호자와 응급구조대에게 신호를 전송하는 방식이다. 이 제품으로 발생한 수익은 마사이 부족에 기부돼 이를 기반으로 부족민이 일자리를 얻는 선순환 구조를 기대할 수 있다.

마지막 본상 수상작인 ‘에스콘(S.Cone)’은 삼성화재와의 산학협력을 통해 개발한 응급 키트 제품 시리즈이다. 트래픽 콘 모양과 유사해 인테리어 제품으로 사용 가능하며 주목도가 높기 때문에 응급 상황에서 빠르게 접근할 수 있다.

화재용, 차량사고용, 해상안전사고용 등 용도에 따라 구성이 다르다. 예를 들어 화재용 에스콘에는 소형 소화기, 방연 마스크, 방염포가 담겨 있다.

특히 화재용 에스콘의 뚜껑은 사물인터넷의 스테이션 역할도 가능해 집안의 화재 감지기, 가스 탐지기와 더불어 스마트폰을 연동시켜 항상 안전 상황을 확인할 수 있다.

배 교수는 “은상 수상작인 휴미코타는 3D 프린터로 출력 가능한 가습기로 데이터를 모두 공개했기 때문에 3D 프린터만 있으면 누구나 가습기를 디자인할 수 있는 대중과 호흡할 수 있는 디자인이다”고 말했다.

또한 “본상 수상작인 빛깔대기와 마사이 스마트 지팡이는 경제적으로 가난한 사람들과 노인을 위해 디자인한 제품이다. 앞으로도 세계 90%의 소외받는 사람들이 세계 최고의 디자인을 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

배 교수 연구팀인 ID+IM 디자인 연구실은 2005년부터 사회공헌 디자인(Philanthropy Design)을 주제로 혁신적인 디자인을 통해 사회 전반의 다양한 문제 해결을 위한 노력을 지속하고 있으며, 세계적 권위의 디자인 상을 50여 차례 이상 수상했다.

□ 사진 설명

사진1. 은상 수상작 '휴미코타'

사진2. 본상 수상작 '빛깔대기'

사진3. 본상 수상작 '마사이 스마트 지팡이'

사진4. 본상 수상작 '에스콘'

2017.09.14 조회수 22110 김용훈 교수, 단일 분자 소자의 전극 계면 특성 규명

〈 김 용 훈 교수와 김후성 박사과정, 김한슬 박사 〉

우리 대학 EEWS 대학원 김용훈 교수 연구팀이 10년 이상 나노 분야 주요 난제로 남아있던 단일분자 전자소자의 금속전극-분자 계면 원자구조와 소자특성 간 상관관계를 규명했다.

이번 연구 성과는 국제 과학 학술지인 ‘미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society)’ 6월 21일자에 게재됐다.

단일분자 전자소자는 OLED 등을 통해 알려진 유기소자로서 2003년 미국에서 처음 구현됐다. 분자전자소자(molecular electronics)는 차세대 반도체 소자의 후보군으로 관련 연구들이 활발히 수행되고 있다.

분자를 전자소자로 활용하기 위해선 분자-전극 형태의 원자구조가 구체적으로 어떻게 형성되는지 이해하는 것이 중요하다. 분자 전자소자는 크게 분자, 전극, 둘을 잇는 연결자로 구성된다.

2006년 미국 애리조나 대학의 타오(Nongjian Tao) 교수를 포함한 연구팀은 한 종류의 분자에서 여러 개의 전류 값이 나올 수 있음을 규명했으나 그 전류 값의 크기와 개수, 원인 등은 명확히 밝혀지지 않았다.

특히 그 원인에 대해서는 관련된 분자와 금속전극 간 계면의 원자구조가 여러 가지 형태를 띠고 있기 때문이라는 추측만 있었고 명확히 밝혀지지는 않았다.

김 교수 연구팀은 주사탐침현미경 등을 이용해 단분자 소자가 구현되는 과정을 슈퍼컴퓨터를 활용해 재현했다.

접합 구조의 여러 가지 형태를 찾는 것은 결국 황(S) 원자 주변의 금(Au) 원자 몇 개가 어떤 형태로 배열되는지 확인하는 것인데 이것을 배위수(coordination number)라고 부른다.

〈 김 용 훈 교수와 연구팀 〉

연구팀은 분자와 금속 전극 간 결합의 원자구조 배위수에 따라 금속전극 사이에서 전류 값이 변화하는 것을 확인했다. 또한 분자가 당겨질 때 단순히 금속과 분자 사이 결합이 끊어지는 게 아니라 금속전극의 원자구조가 쉽게 변형돼 결국은 금속과 금속 사이의 결합의 끊어지는 것을 규명했다.

일본 오사카 대학의 카와이(T, Kawai) 교수는 위와 같은 김 교수의 이론을 뒷받침하기 위해 소자 인장에 따른 전류의 증가를 포함하는 실험을 수행했다.

한, 일 공동연구팀은 슈퍼컴퓨터를 이용한 제1원리 계산과 첨단 나노소자 제조 및 측정을 통해 유기 소자의 계면 특성을 원자 수준에서 성공적으로 규명했다. 연구팀은 나노과학-나노기술 분야에서 10년 이상 풀리지 않던 난제를 해결했다.

이번 성과는 향후 OLED, 바이오센서, 유기태양전지 등 다양한 유기소자 분야에 활용 가능할 것으로 기대된다.

김 교수는 “이번 연구는 나노 분야에서 이론 연구가 실험을 선도하는 역할을 성공적으로 수행함을 보여주는 예가 될 것이다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부의 중견연구자지원사업, 글로벌프론티어사업, 나노소재기술사업과 KISTI 슈퍼컴퓨터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 분자 전기전도도 실험 측정방법의 개념도

그림2. 대표적인 세 가지 분자-금속전극 접합 원자구조와 이에 상응하는 외력에 따른 전도도 변화 패턴

2017.07.04 조회수 21748

김용훈 교수, 단일 분자 소자의 전극 계면 특성 규명

〈 김 용 훈 교수와 김후성 박사과정, 김한슬 박사 〉

우리 대학 EEWS 대학원 김용훈 교수 연구팀이 10년 이상 나노 분야 주요 난제로 남아있던 단일분자 전자소자의 금속전극-분자 계면 원자구조와 소자특성 간 상관관계를 규명했다.

이번 연구 성과는 국제 과학 학술지인 ‘미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society)’ 6월 21일자에 게재됐다.

단일분자 전자소자는 OLED 등을 통해 알려진 유기소자로서 2003년 미국에서 처음 구현됐다. 분자전자소자(molecular electronics)는 차세대 반도체 소자의 후보군으로 관련 연구들이 활발히 수행되고 있다.

분자를 전자소자로 활용하기 위해선 분자-전극 형태의 원자구조가 구체적으로 어떻게 형성되는지 이해하는 것이 중요하다. 분자 전자소자는 크게 분자, 전극, 둘을 잇는 연결자로 구성된다.

2006년 미국 애리조나 대학의 타오(Nongjian Tao) 교수를 포함한 연구팀은 한 종류의 분자에서 여러 개의 전류 값이 나올 수 있음을 규명했으나 그 전류 값의 크기와 개수, 원인 등은 명확히 밝혀지지 않았다.

특히 그 원인에 대해서는 관련된 분자와 금속전극 간 계면의 원자구조가 여러 가지 형태를 띠고 있기 때문이라는 추측만 있었고 명확히 밝혀지지는 않았다.

김 교수 연구팀은 주사탐침현미경 등을 이용해 단분자 소자가 구현되는 과정을 슈퍼컴퓨터를 활용해 재현했다.

접합 구조의 여러 가지 형태를 찾는 것은 결국 황(S) 원자 주변의 금(Au) 원자 몇 개가 어떤 형태로 배열되는지 확인하는 것인데 이것을 배위수(coordination number)라고 부른다.

〈 김 용 훈 교수와 연구팀 〉

연구팀은 분자와 금속 전극 간 결합의 원자구조 배위수에 따라 금속전극 사이에서 전류 값이 변화하는 것을 확인했다. 또한 분자가 당겨질 때 단순히 금속과 분자 사이 결합이 끊어지는 게 아니라 금속전극의 원자구조가 쉽게 변형돼 결국은 금속과 금속 사이의 결합의 끊어지는 것을 규명했다.

일본 오사카 대학의 카와이(T, Kawai) 교수는 위와 같은 김 교수의 이론을 뒷받침하기 위해 소자 인장에 따른 전류의 증가를 포함하는 실험을 수행했다.

한, 일 공동연구팀은 슈퍼컴퓨터를 이용한 제1원리 계산과 첨단 나노소자 제조 및 측정을 통해 유기 소자의 계면 특성을 원자 수준에서 성공적으로 규명했다. 연구팀은 나노과학-나노기술 분야에서 10년 이상 풀리지 않던 난제를 해결했다.

이번 성과는 향후 OLED, 바이오센서, 유기태양전지 등 다양한 유기소자 분야에 활용 가능할 것으로 기대된다.

김 교수는 “이번 연구는 나노 분야에서 이론 연구가 실험을 선도하는 역할을 성공적으로 수행함을 보여주는 예가 될 것이다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부의 중견연구자지원사업, 글로벌프론티어사업, 나노소재기술사업과 KISTI 슈퍼컴퓨터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 분자 전기전도도 실험 측정방법의 개념도

그림2. 대표적인 세 가지 분자-금속전극 접합 원자구조와 이에 상응하는 외력에 따른 전도도 변화 패턴

2017.07.04 조회수 21748 배두환 교수, 2020 소프트웨어 공학 국제회의(ICSE) 개최 유치

〈 배 두 환 교수 〉

우리대학 전산학부 배두환 교수가 2020년 열리는 소프트웨어 공학 국제회의(ICSE : International Conference on Software Engineering) 행사의 서울 개최를 유치했다.

제 39회 ICSE는 지난 5월 20일부터 28일까지 아르헨티나의 부에노스아이레스에서 열렸고 이 행사에서 배 교수는 제42회 ICSE 행사를 서울에서 개최하는 데 역할을 했다.

42회 ICSE는 2020년 5월 하순 경 열릴 예정이며 과거의 ICSE와는 달리 한국 정보과학회가 공동으로 주관한다.

이를 통해 국내 소프트웨어 공학 연구 및 실무자들의 연구와 개발 역량을 국제화하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

ICSE는 약 1천 500여 명의 연구자와 실무자가 참석하는 소프트웨어공학 분야의 최대 학회로 메인 행사 외 7개의 공동 진행 학술 행사와 20여 개의 워크숍으로 구성된다. 1천여 편 이상의 논문이 제출되고 그 중 70여 편이 발표된다.

2017.06.29 조회수 10807

배두환 교수, 2020 소프트웨어 공학 국제회의(ICSE) 개최 유치

〈 배 두 환 교수 〉

우리대학 전산학부 배두환 교수가 2020년 열리는 소프트웨어 공학 국제회의(ICSE : International Conference on Software Engineering) 행사의 서울 개최를 유치했다.

제 39회 ICSE는 지난 5월 20일부터 28일까지 아르헨티나의 부에노스아이레스에서 열렸고 이 행사에서 배 교수는 제42회 ICSE 행사를 서울에서 개최하는 데 역할을 했다.

42회 ICSE는 2020년 5월 하순 경 열릴 예정이며 과거의 ICSE와는 달리 한국 정보과학회가 공동으로 주관한다.

이를 통해 국내 소프트웨어 공학 연구 및 실무자들의 연구와 개발 역량을 국제화하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

ICSE는 약 1천 500여 명의 연구자와 실무자가 참석하는 소프트웨어공학 분야의 최대 학회로 메인 행사 외 7개의 공동 진행 학술 행사와 20여 개의 워크숍으로 구성된다. 1천여 편 이상의 논문이 제출되고 그 중 70여 편이 발표된다.

2017.06.29 조회수 10807 이의진 교수, 스마트폰으로 문서 촬영 시 발생하는 회전 오류 문제 해결

〈 이의진 교수(좌)와 오정민 박사과정(우) 〉

우리 대학 산업및시스템공학과 이의진 교수 연구팀이 스마트폰 카메라로 문서를 촬영할 때 자동으로 발생하는 불규칙적인 회전 오류 현상의 원인을 밝히고 해결책을 개발했다.

연구팀은 스마트폰의 방위 추적 알고리즘의 한계가 회전 오류의 원인임을 규명했다.

이번 연구 결과는 인간-컴퓨터 상호작용 학회의 국제 학술지인 ‘인터내셔널 저널 오브 휴먼 컴퓨터 스터디(International Journal of Human-Computer Studies)’ 4월 4일자 온라인 판에 게재됐고 8월호 저널에 게재될 예정이다.

스마트폰을 통해 책자, 문서 등을 촬영해 업무에 활용하는 것은 자연스러운 일상이 됐다. 하지만 촬영한 문서가 자동으로 90도 회전하는 현상으로 인해 불편을 겪는 사람들이 많다.

특히 여러 장의 사진을 찍었을 때 각기 다른 방향으로 회전돼 일일이 스마트폰을 돌리거나 파일을 편집해야 하는 현상이 발생한다.

스마트폰으로 문서를 촬영할 때는 대부분 스마트폰과 책상 위 문서가 평행 상태이다.

이 때 스마트폰을 회전시키면 스마트폰의 방위 추적 알고리즘이 작동하지 않는다. 방위 추적 알고리즘은 기본적으로 사용자가 스마트폰을 세워서 사용한다는 가정 하에 한 방향으로 가해지는 중력가속도를 측정해 현재 방위를 추정하는 방식으로 설계됐기 때문이다.

연구팀은 실험을 통해 오류 발생 수치를 측정했다. 실험 결과 문서를 가로로 촬영 시 방위 추적 오류가 93%의 높은 확률로 발생함을 확인했다.

일반 사용자는 오류의 원인을 파악하기 어렵다. 대부분의 카메라 앱은 셔터 버튼에 있는 카메라 모양의 아이콘 방향을 통해 실시간 방위를 표시하고 있지만 이러한 기능에 대해서도 사용자들은 인지하지 못한 것으로 파악됐다.

연구팀은 스마트폰의 모션센서 데이터를 활용해 문서 촬영 중에 방위를 정확하게 추적해 문제를 해결했다.

모션센서 데이터의 핵심 기술은 두 가지로 구분할 수 있다. 일반적으로 스마트폰으로 문서를 촬영할 때는 스마트폰이 지면과 평행을 이루기 때문에 스마트폰에 장착된 중력 가속도 센서를 관측해 이러한 문서 촬영 의도를 쉽게 알 수 있다.

두 번째로 문서 촬영 중에 발생하는 스마트폰 회전은 회전 각속도를 측정하는 센서를 활용해 추적할 수 있다. 카메라 앱 실행 후에 문서 촬영을 위해 스마트폰을 회전시키기 때문에 이를 측정해 회전각이 일정 임계치를 넘으면 방위를 변경하는 것으로 파악할 수 있고 이를 통해 방향을 알 수 있는 것이다.

또한 연구팀은 문서 촬영 시 촬영자 쪽으로 스마트폰이 미세하게 기울어지는 마이크로 틸트(micro-tilt) 현상을 발견했다.

이 현상으로 인해 스마트폰으로 가해지는 중력가속도가 스마트폰 측면으로 분산된다. 눈에는 잘 보이지 않을 정도로 작은 기울기지만 모션센서 데이터를 활용해 마이크로 틸트 행동 패턴의 기계학습 알고리즘을 훈련시킬 수 있다. 이를 통해 정확한 방위 추적이 가능하다.

연구 팀의 실험 결과에 따르면 모션센서 데이터를 활용한 방위 추적 방식의 정확도는 93%로 매우 높아 안드로이드 및 iOS등 상용 스마트폰에도 적용 가능하다.

이 기술들은 기존 방위 추적 알고리즘의 사각지대였던 수평 촬영 상황에서 작동하기 때문에 기존 방위 추적 알고리즘과 겹치는 부분 없이 상호 보완적으로 작동할 수 있다.

이 교수는 “스마트폰을 활용한 문서 촬영은 필수가 됐지만 회전 오류의 원인 규명과 해결책이 어려워 불편함이 많았다”며 “모션센서 데이터를 통해 촬영의 의도를 파악하고 자동으로 오류를 바로잡는 기술은 사용자의 불편을 해결하고 문서 촬영에 특화된 다양한 응용서비스 개발의 기초가 될 것이다”고 말했다.

미래창조과학부의 지원을 통해 수행된 이번 기술 중 국내 특허 2건이 등록이 완료됐고 미국 특허가 3월 1일에 수락됐다.

□ 그림 설명

그림1. 방위 오류 발생으로 인해 생기는 불편함

그림2. 평면촬영시 발생하는 방위 오류 상태

그림3. 자이로스코프를 활용한 스마트폰 회전 추적 모식도

그림4. 마이크로틸트현상

2017.06.27 조회수 15419

이의진 교수, 스마트폰으로 문서 촬영 시 발생하는 회전 오류 문제 해결

〈 이의진 교수(좌)와 오정민 박사과정(우) 〉

우리 대학 산업및시스템공학과 이의진 교수 연구팀이 스마트폰 카메라로 문서를 촬영할 때 자동으로 발생하는 불규칙적인 회전 오류 현상의 원인을 밝히고 해결책을 개발했다.

연구팀은 스마트폰의 방위 추적 알고리즘의 한계가 회전 오류의 원인임을 규명했다.

이번 연구 결과는 인간-컴퓨터 상호작용 학회의 국제 학술지인 ‘인터내셔널 저널 오브 휴먼 컴퓨터 스터디(International Journal of Human-Computer Studies)’ 4월 4일자 온라인 판에 게재됐고 8월호 저널에 게재될 예정이다.

스마트폰을 통해 책자, 문서 등을 촬영해 업무에 활용하는 것은 자연스러운 일상이 됐다. 하지만 촬영한 문서가 자동으로 90도 회전하는 현상으로 인해 불편을 겪는 사람들이 많다.

특히 여러 장의 사진을 찍었을 때 각기 다른 방향으로 회전돼 일일이 스마트폰을 돌리거나 파일을 편집해야 하는 현상이 발생한다.

스마트폰으로 문서를 촬영할 때는 대부분 스마트폰과 책상 위 문서가 평행 상태이다.

이 때 스마트폰을 회전시키면 스마트폰의 방위 추적 알고리즘이 작동하지 않는다. 방위 추적 알고리즘은 기본적으로 사용자가 스마트폰을 세워서 사용한다는 가정 하에 한 방향으로 가해지는 중력가속도를 측정해 현재 방위를 추정하는 방식으로 설계됐기 때문이다.

연구팀은 실험을 통해 오류 발생 수치를 측정했다. 실험 결과 문서를 가로로 촬영 시 방위 추적 오류가 93%의 높은 확률로 발생함을 확인했다.

일반 사용자는 오류의 원인을 파악하기 어렵다. 대부분의 카메라 앱은 셔터 버튼에 있는 카메라 모양의 아이콘 방향을 통해 실시간 방위를 표시하고 있지만 이러한 기능에 대해서도 사용자들은 인지하지 못한 것으로 파악됐다.

연구팀은 스마트폰의 모션센서 데이터를 활용해 문서 촬영 중에 방위를 정확하게 추적해 문제를 해결했다.

모션센서 데이터의 핵심 기술은 두 가지로 구분할 수 있다. 일반적으로 스마트폰으로 문서를 촬영할 때는 스마트폰이 지면과 평행을 이루기 때문에 스마트폰에 장착된 중력 가속도 센서를 관측해 이러한 문서 촬영 의도를 쉽게 알 수 있다.

두 번째로 문서 촬영 중에 발생하는 스마트폰 회전은 회전 각속도를 측정하는 센서를 활용해 추적할 수 있다. 카메라 앱 실행 후에 문서 촬영을 위해 스마트폰을 회전시키기 때문에 이를 측정해 회전각이 일정 임계치를 넘으면 방위를 변경하는 것으로 파악할 수 있고 이를 통해 방향을 알 수 있는 것이다.

또한 연구팀은 문서 촬영 시 촬영자 쪽으로 스마트폰이 미세하게 기울어지는 마이크로 틸트(micro-tilt) 현상을 발견했다.

이 현상으로 인해 스마트폰으로 가해지는 중력가속도가 스마트폰 측면으로 분산된다. 눈에는 잘 보이지 않을 정도로 작은 기울기지만 모션센서 데이터를 활용해 마이크로 틸트 행동 패턴의 기계학습 알고리즘을 훈련시킬 수 있다. 이를 통해 정확한 방위 추적이 가능하다.

연구 팀의 실험 결과에 따르면 모션센서 데이터를 활용한 방위 추적 방식의 정확도는 93%로 매우 높아 안드로이드 및 iOS등 상용 스마트폰에도 적용 가능하다.

이 기술들은 기존 방위 추적 알고리즘의 사각지대였던 수평 촬영 상황에서 작동하기 때문에 기존 방위 추적 알고리즘과 겹치는 부분 없이 상호 보완적으로 작동할 수 있다.

이 교수는 “스마트폰을 활용한 문서 촬영은 필수가 됐지만 회전 오류의 원인 규명과 해결책이 어려워 불편함이 많았다”며 “모션센서 데이터를 통해 촬영의 의도를 파악하고 자동으로 오류를 바로잡는 기술은 사용자의 불편을 해결하고 문서 촬영에 특화된 다양한 응용서비스 개발의 기초가 될 것이다”고 말했다.

미래창조과학부의 지원을 통해 수행된 이번 기술 중 국내 특허 2건이 등록이 완료됐고 미국 특허가 3월 1일에 수락됐다.

□ 그림 설명

그림1. 방위 오류 발생으로 인해 생기는 불편함

그림2. 평면촬영시 발생하는 방위 오류 상태

그림3. 자이로스코프를 활용한 스마트폰 회전 추적 모식도

그림4. 마이크로틸트현상

2017.06.27 조회수 15419 한순규 교수, 천연 물질인 플루게닌C 합성에 성공

우리 대학 화학과 한순규 교수 연구팀이 새로운 방식의 화학반응을 이용해 자연 상태에서 존재하는 천연물을 인위적으로 제작하는 데 성공했다.

연구팀은 분자 간 화학반응의 일종인 라우훗-쿠리어 반응(Rauhut-Currier 반응, RC 반응)을 이용해 이합체 천연물인 플루게닌 C를 합성했다.

전상빈 석박사통합과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 화학 분야의 국제 학술지 ‘미국화학회지(JACS : Journal of the American Chemical Society)’ 5월 10일자에 게재됐다.

천연물 전합성(Total Synthesis)은 순차적 화학반응을 통해 자연에 존재하는 천연 물질을 실험실에서 인위적으로 합성해내는 연구 분야이다.

이 과정은 각 단계의 화학반응이 모두 성공적으로 이뤄져야만 목표하는 분자에 도달할 수 있어 높은 수준의 인내심, 창의성 등이 요구된다. 학계에서는 천연물 전합성 학자를 가리켜 ‘분자를 다루는 예술가’로 부르기도 한다.

이번 연구는 분자 간 라우훗-쿠리어 반응을 전합성에 응용한 최초의 사례이다. 라우훗-쿠리어 반응은 1963년 라우훗과 쿠리어에 의해 보고된 반응으로 친핵체 촉매에 의해 진행되는 현상이다.

기존의 분자 간 라우훗-쿠리어 반응은 150도 이상의 고온 및 고농도 용액에서 유독한 촉매를 통해 비 선택적으로 진행된다는 한계가 있어 천연물 전합성에 적합하지 않았다.

연구팀은 문제 해결을 위해 반응물 내부에 친핵체를 위치시켰다. 이를 통해 상온의 옅은 용액에서 촉매 없이 간단한 염기성 시료를 첨가시키는 것만으로도 라우훗-쿠리어 반응을 이끌어 낼 수 있음을 확인했다.

연구팀은 이 반응 조건을 이용해 시중에서 구입 가능한 아미노산 유도체를 12단계를 거쳐 플루게닌 C라는 천연물질로 합성하는 데 성공했다.

한 교수는 “이번 연구는 라우훗-쿠리어 반응의 효율성과 선택성을 획기적으로 향상시킨 발견이다”며 “기존에는 합성할 수 없었던 다양한 천연물, 신약 또는 유기재료를 합성할 수 있는 길이 열렸다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST의 정착 연구비, 하이리스크하이리턴(HRHR) 및 RED&B(Research, Education, Development & Business) 과제, 한국연구재단의 신진연구자 지원사업, 기초과학연구원 분자활성 촉매반응 연구단의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 대표적인 이합체-소중합체 세큐리네가 알칼로이드

그림2. 플루게닌 C의 합성 경로

2017.05.19 조회수 21358

한순규 교수, 천연 물질인 플루게닌C 합성에 성공

우리 대학 화학과 한순규 교수 연구팀이 새로운 방식의 화학반응을 이용해 자연 상태에서 존재하는 천연물을 인위적으로 제작하는 데 성공했다.

연구팀은 분자 간 화학반응의 일종인 라우훗-쿠리어 반응(Rauhut-Currier 반응, RC 반응)을 이용해 이합체 천연물인 플루게닌 C를 합성했다.

전상빈 석박사통합과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 화학 분야의 국제 학술지 ‘미국화학회지(JACS : Journal of the American Chemical Society)’ 5월 10일자에 게재됐다.

천연물 전합성(Total Synthesis)은 순차적 화학반응을 통해 자연에 존재하는 천연 물질을 실험실에서 인위적으로 합성해내는 연구 분야이다.

이 과정은 각 단계의 화학반응이 모두 성공적으로 이뤄져야만 목표하는 분자에 도달할 수 있어 높은 수준의 인내심, 창의성 등이 요구된다. 학계에서는 천연물 전합성 학자를 가리켜 ‘분자를 다루는 예술가’로 부르기도 한다.

이번 연구는 분자 간 라우훗-쿠리어 반응을 전합성에 응용한 최초의 사례이다. 라우훗-쿠리어 반응은 1963년 라우훗과 쿠리어에 의해 보고된 반응으로 친핵체 촉매에 의해 진행되는 현상이다.

기존의 분자 간 라우훗-쿠리어 반응은 150도 이상의 고온 및 고농도 용액에서 유독한 촉매를 통해 비 선택적으로 진행된다는 한계가 있어 천연물 전합성에 적합하지 않았다.

연구팀은 문제 해결을 위해 반응물 내부에 친핵체를 위치시켰다. 이를 통해 상온의 옅은 용액에서 촉매 없이 간단한 염기성 시료를 첨가시키는 것만으로도 라우훗-쿠리어 반응을 이끌어 낼 수 있음을 확인했다.

연구팀은 이 반응 조건을 이용해 시중에서 구입 가능한 아미노산 유도체를 12단계를 거쳐 플루게닌 C라는 천연물질로 합성하는 데 성공했다.

한 교수는 “이번 연구는 라우훗-쿠리어 반응의 효율성과 선택성을 획기적으로 향상시킨 발견이다”며 “기존에는 합성할 수 없었던 다양한 천연물, 신약 또는 유기재료를 합성할 수 있는 길이 열렸다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST의 정착 연구비, 하이리스크하이리턴(HRHR) 및 RED&B(Research, Education, Development & Business) 과제, 한국연구재단의 신진연구자 지원사업, 기초과학연구원 분자활성 촉매반응 연구단의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 대표적인 이합체-소중합체 세큐리네가 알칼로이드

그림2. 플루게닌 C의 합성 경로

2017.05.19 조회수 21358