%EB%B0%98%EB%8F%84%EC%B2%B4

-

IDEC, 삼성전자와 시스템반도체(28나노 FD-SOI MPW) 추가 제작 지원 위한 협약식 개최

우리 대학이 반도체 인재 양성을 위한 지원을 확대하기 위해 삼성전자와 '시스템반도체(28나노 FD-SOI* MPW**) 추가 제작 지원' 협약식을 21일 오후 개최했다. * FD-SOI(Fully Depleted-Silicon on Insulator 완전 공핍형 실리콘 온 인슐레이터): 모바일 기기, 사물인터넷(IoT) 장치, 웨어러블 디바이스 등의 저전력 및 무선 통신 시스템 분야의 설계에 적합한 반도체 칩 ** MPW(Multi-Project Wafer): 한 장의 원판(wafer)에 다양한 종류의 반도체를 찍어내는 방식우리 대학은 반도체설계교육센터(소장 박인철, IC Design Education Center 이하 IDEC)가 주도해 산업통상자원부가 지원하는 '차세대 시스템반도체 설계 전문인력 양성 사업'을 2021년부터 수행하고 있다. 5년간 총 170억 원의 정부 지원금을 투입해 전국 대학의 석·박사급 학생들을 대상으로 반도체 칩 설계부터 제작에 이르는 전문 교육 과정을 제공하는 사업이다.

IDEC은 사업 원년부터 삼성전자와 협력해 28나노 로직(Logic)*** 공정 칩 제작 기회를 수강생들에게 제공해 왔다. 삼성전자가 2026년까지 10회의 공정을 진행해 총 400개의 시스템반도체 칩 제작을 지원하는 것이 기존의 협력 내용이다. *** 28나노 로직: 28나노미터(㎚·10억분의 1m) 이상의 연산이 가능한 반도체

이날 협약은 삼성전자가 기존 지원에 28나노 FD-SOI MPW 공정을 5회 더 제공해 200개의 칩 제작 기회를 추가로 지원하기 위해 체결된다. 이로써, '차세대 시스템반도체 설계 전문인력 양성 사업' 기간 중 15회의 공정이 진행돼 총 600개의 칩이 제작될 예정이다. 반도체 칩 제작은 전공 대학원생들이 이론 교육으로 설계한 도면을 웨이퍼에 적용해 실물을 만들어내는 중요한 과정이다. 실물 칩을 활용한 실험을 통해 설계의 적합성을 검증할 수 있기 때문이다. 하지만 반도체 위탁 생산 업체에 의뢰해 칩을 제작하려면 통상적으로 최소 수천만 원에서 수억 원까지 비용이 발생하기 때문에 학생들이 칩을 제작할 기회를 얻기는 쉽지 않은 실정이다.

'차세대 시스템반도체 설계 전문인력 양성 사업'은 KAIST IDEC을 통해 매년 160개의 칩 제작을 지원하고, 전자설계자동화툴(EDA tool)을 4천 카피를 학생들에게 제공하고 있다. 또한, 150여 개의 설계 전문 강좌가 개설되었으며, 올 한 해 76개 대학 4백여 명의 교수가 참여 중이다.

IDEC은 삼성전자로부터 유일하게 칩 제작을 지원받는 시스템반도체 인력양성 사업을 수행하고 있다. 두 기관은 이번 협약을 바탕으로 반도체 전문 인력양성을 위한 협력과 노력을 다시 한번 공고히 다질 방침이다.

IDEC 동탄교육장에서 열리는 협약식에는 박인철 소장과 박상훈 삼성전자 상무 등 양 기관 관계자들이 참석한다. 협약식 이후에는 올해 하반기에 28나노 FD-SOI 공정에 참여하는 20개 대학의 40팀을 대상으로 설계설명회를 함께 진행한다.

박인철 IDEC 소장은 "KAIST IDEC의 전문 인력 양성 사업은 전국의 많은 반도체 설계 분야 대학원생들이 반도체 제작 공정에 직접 참여해 실전 경험과 프로젝트 참여 경력을 쌓는 중요한 기반이 되고 있다"라면서, "학계와 긴밀한 협력을 유지하며 인재 양성을 위한 지원을 아끼지 않는 삼성전자의 노력이 반도체 산업 발전에 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.한편, 1995년 설립된 KAIST IDEC은 시스템반도체 분야의 전문 설계 인력양성의 산실이다. 지난 28년간 삼성전자와 협력해 1,840개 설계팀에 칩 제작 기회를 제공했으며, 현재는 고성능 설계가 가능한 28나노 공정까지 지원하고 있다.

2023.06.21 조회수 7166

IDEC, 삼성전자와 시스템반도체(28나노 FD-SOI MPW) 추가 제작 지원 위한 협약식 개최

우리 대학이 반도체 인재 양성을 위한 지원을 확대하기 위해 삼성전자와 '시스템반도체(28나노 FD-SOI* MPW**) 추가 제작 지원' 협약식을 21일 오후 개최했다. * FD-SOI(Fully Depleted-Silicon on Insulator 완전 공핍형 실리콘 온 인슐레이터): 모바일 기기, 사물인터넷(IoT) 장치, 웨어러블 디바이스 등의 저전력 및 무선 통신 시스템 분야의 설계에 적합한 반도체 칩 ** MPW(Multi-Project Wafer): 한 장의 원판(wafer)에 다양한 종류의 반도체를 찍어내는 방식우리 대학은 반도체설계교육센터(소장 박인철, IC Design Education Center 이하 IDEC)가 주도해 산업통상자원부가 지원하는 '차세대 시스템반도체 설계 전문인력 양성 사업'을 2021년부터 수행하고 있다. 5년간 총 170억 원의 정부 지원금을 투입해 전국 대학의 석·박사급 학생들을 대상으로 반도체 칩 설계부터 제작에 이르는 전문 교육 과정을 제공하는 사업이다.

IDEC은 사업 원년부터 삼성전자와 협력해 28나노 로직(Logic)*** 공정 칩 제작 기회를 수강생들에게 제공해 왔다. 삼성전자가 2026년까지 10회의 공정을 진행해 총 400개의 시스템반도체 칩 제작을 지원하는 것이 기존의 협력 내용이다. *** 28나노 로직: 28나노미터(㎚·10억분의 1m) 이상의 연산이 가능한 반도체

이날 협약은 삼성전자가 기존 지원에 28나노 FD-SOI MPW 공정을 5회 더 제공해 200개의 칩 제작 기회를 추가로 지원하기 위해 체결된다. 이로써, '차세대 시스템반도체 설계 전문인력 양성 사업' 기간 중 15회의 공정이 진행돼 총 600개의 칩이 제작될 예정이다. 반도체 칩 제작은 전공 대학원생들이 이론 교육으로 설계한 도면을 웨이퍼에 적용해 실물을 만들어내는 중요한 과정이다. 실물 칩을 활용한 실험을 통해 설계의 적합성을 검증할 수 있기 때문이다. 하지만 반도체 위탁 생산 업체에 의뢰해 칩을 제작하려면 통상적으로 최소 수천만 원에서 수억 원까지 비용이 발생하기 때문에 학생들이 칩을 제작할 기회를 얻기는 쉽지 않은 실정이다.

'차세대 시스템반도체 설계 전문인력 양성 사업'은 KAIST IDEC을 통해 매년 160개의 칩 제작을 지원하고, 전자설계자동화툴(EDA tool)을 4천 카피를 학생들에게 제공하고 있다. 또한, 150여 개의 설계 전문 강좌가 개설되었으며, 올 한 해 76개 대학 4백여 명의 교수가 참여 중이다.

IDEC은 삼성전자로부터 유일하게 칩 제작을 지원받는 시스템반도체 인력양성 사업을 수행하고 있다. 두 기관은 이번 협약을 바탕으로 반도체 전문 인력양성을 위한 협력과 노력을 다시 한번 공고히 다질 방침이다.

IDEC 동탄교육장에서 열리는 협약식에는 박인철 소장과 박상훈 삼성전자 상무 등 양 기관 관계자들이 참석한다. 협약식 이후에는 올해 하반기에 28나노 FD-SOI 공정에 참여하는 20개 대학의 40팀을 대상으로 설계설명회를 함께 진행한다.

박인철 IDEC 소장은 "KAIST IDEC의 전문 인력 양성 사업은 전국의 많은 반도체 설계 분야 대학원생들이 반도체 제작 공정에 직접 참여해 실전 경험과 프로젝트 참여 경력을 쌓는 중요한 기반이 되고 있다"라면서, "학계와 긴밀한 협력을 유지하며 인재 양성을 위한 지원을 아끼지 않는 삼성전자의 노력이 반도체 산업 발전에 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.한편, 1995년 설립된 KAIST IDEC은 시스템반도체 분야의 전문 설계 인력양성의 산실이다. 지난 28년간 삼성전자와 협력해 1,840개 설계팀에 칩 제작 기회를 제공했으며, 현재는 고성능 설계가 가능한 28나노 공정까지 지원하고 있다.

2023.06.21 조회수 7166 -

광반도체 소자 집적도 100배 이상 높이다

라이다(LiDAR) 및 양자 센서·컴퓨터와 같은 복잡한 광학 시스템을 하나의 작은 칩으로 만들어 줄 수 있어 세계적으로 많은 연구와 투자가 이루어지고 있는 차세대 반도체 기술이 집적 광학 반도체(이하 광반도체) 기술이다. 기존의 반도체 기술에서 5나노, 2나노 등의 단위로 얼마나 작게 만드느냐가 관건이었는데, 광반도체 소자에서 집적도를 높이는 것은 성능, 가격, 에너지 효율 등을 결정짓는 핵심적인 기술이라 말할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상식 교수 연구팀이 광반도체 소자의 집적도를 100배 이상 높일 수 있는 새로운 광 결합 메커니즘을 발견했다고 19일 밝혔다.

하나의 칩당 구성할 수 있는 소자 수의 정도를 집적도(集積度)라고 하는데, 집적도가 높을수록 많은 연산을 할 수 있고 공정 단가 또한 낮춰준다. 하지만 광반도체 소자의 집적도를 높이기는 매우 어려운데, 이는 빛의 파동성으로 인해 근접한 소자 사이에서 광자 간에 혼선(crosstalk)이 발생하기 때문이다.

기존 연구에서는 특정 편광에서만 빛의 혼선을 줄여줄 수 있었는데, 연구팀은 이번 연구에서 새로운 광 결합(coupling) 메커니즘의 발견으로써 기존에는 불가능이라 여겨졌던 편광 조건에서도 집적도를 높이는 방법을 개발했다.

김상식 교수가 교신저자로 주도하고 미국 텍사스 공과대학 재직 당시 지도하던 학생들과 함께한 이번 연구는 국제학술지‘라이트: 사이언스 앤 어플리케이션(Light: Science & Applications)’ [IF=20.257]에 6월 2일 字 게재됐다. (논문명: Anisotropic leaky-like perturbation with subwavelength gratings enables zero crosstalk).

김상식 교수는 “이번 연구가 흥미로운 점은 기존에는 오히려 빛의 혼선을 크게 해줄 거라고 여겨졌던 누설파(leaky wave, 빛이 옆으로 잘 퍼지는 특성을 가짐)를 통해 역설적으로 혼선을 없애준 점이다”라며 “이번 연구에서 밝혀진 누설파를 이용한 광 결합 방법을 응용한다면 더욱 작고 노이즈가 적은 다양한 광반도체 소자를 개발할 수 있을 것이다”라고 말했다.

김상식 교수는 광반도체의 집적도에 있어서 전문성과 연구 업적을 인정받는 연구자다. 선행 연구를 통해 반도체 구조물을 파장보다 작은 크기로 패턴화해 빛이 옆으로 퍼지는 정도를 제어할 수 있는 무손실 메타물질(all-dielectric metamaterial)을 개발했고, 실험을 통해 이를 입증해 광반도체 집적도에 있어서 세계적인 기록을 보유하고 있다. 이러한 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 9, 1893 (2018)’와 ‘옵티카(Optica) 7, 881-887 (2020)’에 보고됐다. 김 교수는 이러한 성과를 인정받아 미국 국립과학재단(National Science Foundation, NSF)에서 NSF 커리어 어워드(NSF Career Award)와 재미한인과학기술자협회에서 젊은과학기술자상을 수상한 바 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구 사업 및 미국 NSF의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.19 조회수 7181

광반도체 소자 집적도 100배 이상 높이다

라이다(LiDAR) 및 양자 센서·컴퓨터와 같은 복잡한 광학 시스템을 하나의 작은 칩으로 만들어 줄 수 있어 세계적으로 많은 연구와 투자가 이루어지고 있는 차세대 반도체 기술이 집적 광학 반도체(이하 광반도체) 기술이다. 기존의 반도체 기술에서 5나노, 2나노 등의 단위로 얼마나 작게 만드느냐가 관건이었는데, 광반도체 소자에서 집적도를 높이는 것은 성능, 가격, 에너지 효율 등을 결정짓는 핵심적인 기술이라 말할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상식 교수 연구팀이 광반도체 소자의 집적도를 100배 이상 높일 수 있는 새로운 광 결합 메커니즘을 발견했다고 19일 밝혔다.

하나의 칩당 구성할 수 있는 소자 수의 정도를 집적도(集積度)라고 하는데, 집적도가 높을수록 많은 연산을 할 수 있고 공정 단가 또한 낮춰준다. 하지만 광반도체 소자의 집적도를 높이기는 매우 어려운데, 이는 빛의 파동성으로 인해 근접한 소자 사이에서 광자 간에 혼선(crosstalk)이 발생하기 때문이다.

기존 연구에서는 특정 편광에서만 빛의 혼선을 줄여줄 수 있었는데, 연구팀은 이번 연구에서 새로운 광 결합(coupling) 메커니즘의 발견으로써 기존에는 불가능이라 여겨졌던 편광 조건에서도 집적도를 높이는 방법을 개발했다.

김상식 교수가 교신저자로 주도하고 미국 텍사스 공과대학 재직 당시 지도하던 학생들과 함께한 이번 연구는 국제학술지‘라이트: 사이언스 앤 어플리케이션(Light: Science & Applications)’ [IF=20.257]에 6월 2일 字 게재됐다. (논문명: Anisotropic leaky-like perturbation with subwavelength gratings enables zero crosstalk).

김상식 교수는 “이번 연구가 흥미로운 점은 기존에는 오히려 빛의 혼선을 크게 해줄 거라고 여겨졌던 누설파(leaky wave, 빛이 옆으로 잘 퍼지는 특성을 가짐)를 통해 역설적으로 혼선을 없애준 점이다”라며 “이번 연구에서 밝혀진 누설파를 이용한 광 결합 방법을 응용한다면 더욱 작고 노이즈가 적은 다양한 광반도체 소자를 개발할 수 있을 것이다”라고 말했다.

김상식 교수는 광반도체의 집적도에 있어서 전문성과 연구 업적을 인정받는 연구자다. 선행 연구를 통해 반도체 구조물을 파장보다 작은 크기로 패턴화해 빛이 옆으로 퍼지는 정도를 제어할 수 있는 무손실 메타물질(all-dielectric metamaterial)을 개발했고, 실험을 통해 이를 입증해 광반도체 집적도에 있어서 세계적인 기록을 보유하고 있다. 이러한 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 9, 1893 (2018)’와 ‘옵티카(Optica) 7, 881-887 (2020)’에 보고됐다. 김 교수는 이러한 성과를 인정받아 미국 국립과학재단(National Science Foundation, NSF)에서 NSF 커리어 어워드(NSF Career Award)와 재미한인과학기술자협회에서 젊은과학기술자상을 수상한 바 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구 사업 및 미국 NSF의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.19 조회수 7181 -

고성능 조립형 SSD 시스템반도체 최초 개발

최근 인공지능을 훈련하기 위해 더 많은 데이터가 필요해지면서 그 중요성은 더욱 증가하고 있으며, 이에 데이터 센터 및 클라우드 서비스를 위한 주요 저장장치인 고성능 SSD(Solid State Drive, 반도체 기억소자를 사용하는 저장장치) 제품의 필요성이 높아지고 있다. 하지만, 고성능 SSD 제품일수록 SSD 내부의 구성요소들이 서로의 성능에 크게 영향을 미치는 상호-결합형(tightly-coupled) 구조의 한계에 부딪혀 성능을 극대화하기 어려웠다.

우리 대학 전기및전자공학부 김동준 교수 연구팀이 고성능 조립형 SSD 시스템 개발을 통해 차세대 SSD의 읽기/쓰기 성능을 비약적으로 높일 뿐 아니라 SSD 수명연장에도 적용 가능한 SSD 시스템 반도체 구조를 세계 최초로 개발했다고 15일 밝혔다.

김동준 교수 연구팀은 기존 SSD 설계가 갖는 상호-결합형 구조의 한계를 밝히고, CPU, GPU 등의 비메모리 시스템 반도체 설계에서 주로 활용되는 칩 내부에서 패킷-기반 데이터를 자유롭게 전송하는 온-칩 네트워크 기술을 바탕으로 SSD 내부에 플래시 메모리 전용 온-칩 네트워크를 구성함으로써 성능을 극대화하는 상호-분리형(de-coupled) 구조를 제안했으며, 이를 통해 SSD의 프론트-엔드 설계와 백-엔드 설계의 상호 의존도를 줄여 독립적으로 설계하고 조립 가능한 ‘조립형 SSD’를 개발했다.

※온-칩 네트워크(on-chip network): CPU/GPU등의 시스템 반도체 설계에 쓰이는 칩 내부의 요소에 대한 패킷-기반 연결구조를 말한다. 온-칩 네트워크는 고성능 시스템 반도체를 위한 필수적인 설계 요소중 하나로서 반도체칩의 규모가 증가할수록 더욱 중요해지는 특징이 있다.

김동준 교수팀이 개발한 조립형 SSD 시스템 구조는 내부 구성요소 중 SSD 컨트롤러 내부, 플래시 메모리 인터페이스를 기점으로 CPU에 가까운 부분을 프론트-엔드(front-end), 플래시 메모리에 가까운 부분을 백-엔드(back-end)로 구분하고, 백-엔드의 플래시 컨트롤러 사이 간 데이터 이동이 가능한 플래시 메모리 전용 온-칩 네트워크를 새롭게 구성해, 성능 감소를 최소화하는 상호-분리형 구조를 제안했다.

SSD를 구동하는 핵심 요소인 플래시 변환 계층의 일부 기능을 하드웨어로 가속하여 플래시 메모리가 갖는 한계를 능동적으로 극복할 수 있는 계기를 마련하였고 상호-분리형 구조는 플래시 변환 계층이 특정 플래시 메모리의 특성에 국한되지 않고, 프론트-엔드 설계와 백-엔드 설계를 독립적으로 수행하는 설계의 용이성을 가지는 점이 ‘조립형’ SSD 구조의 장점이라고 밝혔다. 이를 통해, 기존 시스템 대비 응답시간을 31배 줄일 수 있었고 SSD 불량 블록 관리기법에도 적용해 약 23%의 SSD 수명을 연장할 수 있다고 연구팀 관계자는 설명했다.

전기및전자공학부 김지호 박사과정이 제1 저자, 전기및전자공학부 정명수 교수가 공동 저자로 참여한 이번 연구는 미국 플로리다주 올랜도에서 열리는 컴퓨터 구조 분야 최우수 국제 학술대회인 `제50회 국제 컴퓨터 구조 심포지엄(50th IEEE/ACM International Symposium on Computer Architecture, ISCA 2023)'에서 6월 19일 발표될 예정이다. (논문명: Decoupled SSD: Rethinking SSD Architecture through Network-based Flash Controllers).

연구를 주도한 김동준 교수는 “이번 연구는 기존의 SSD가 가지는 구조적 한계를 규명했다는 점과 CPU와 같은 시스템 메모리 반도체 중심의 온-칩 네트워크 기술을 적용해 하드웨어가 능동적으로 필요한 일을 수행할 수 있다는 점에서 의의가 있으며 차세대 고성능 SSD 시장에 기여할 것으로 보인다”며, “상호-분리형 구조는 수명연장을 위해서도 능동적으로 동작하는 SSD 구조로써 그 가치가 성능에만 국한되지 않아 다양한 쓰임새를 가진다며”연구의 의의를 설명했다.

이번 연구는 컴퓨터 시스템 저장장치 분야의 저명한 연구자인 KAIST 정명수 교수와 컴퓨터 구조 및 인터커넥션 네트워크(Interconnection Network) 분야의 권위자인 김동준 교수, 두 세계적인 연구자의 융합연구를 통해 이루어낸 연구라는 의미가 있다고 관계자는 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 삼성전자, 반도체설계교육센터(IDEC), 정보통신기획평가원 차세대지능형반도체기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.15 조회수 8410

고성능 조립형 SSD 시스템반도체 최초 개발

최근 인공지능을 훈련하기 위해 더 많은 데이터가 필요해지면서 그 중요성은 더욱 증가하고 있으며, 이에 데이터 센터 및 클라우드 서비스를 위한 주요 저장장치인 고성능 SSD(Solid State Drive, 반도체 기억소자를 사용하는 저장장치) 제품의 필요성이 높아지고 있다. 하지만, 고성능 SSD 제품일수록 SSD 내부의 구성요소들이 서로의 성능에 크게 영향을 미치는 상호-결합형(tightly-coupled) 구조의 한계에 부딪혀 성능을 극대화하기 어려웠다.

우리 대학 전기및전자공학부 김동준 교수 연구팀이 고성능 조립형 SSD 시스템 개발을 통해 차세대 SSD의 읽기/쓰기 성능을 비약적으로 높일 뿐 아니라 SSD 수명연장에도 적용 가능한 SSD 시스템 반도체 구조를 세계 최초로 개발했다고 15일 밝혔다.

김동준 교수 연구팀은 기존 SSD 설계가 갖는 상호-결합형 구조의 한계를 밝히고, CPU, GPU 등의 비메모리 시스템 반도체 설계에서 주로 활용되는 칩 내부에서 패킷-기반 데이터를 자유롭게 전송하는 온-칩 네트워크 기술을 바탕으로 SSD 내부에 플래시 메모리 전용 온-칩 네트워크를 구성함으로써 성능을 극대화하는 상호-분리형(de-coupled) 구조를 제안했으며, 이를 통해 SSD의 프론트-엔드 설계와 백-엔드 설계의 상호 의존도를 줄여 독립적으로 설계하고 조립 가능한 ‘조립형 SSD’를 개발했다.

※온-칩 네트워크(on-chip network): CPU/GPU등의 시스템 반도체 설계에 쓰이는 칩 내부의 요소에 대한 패킷-기반 연결구조를 말한다. 온-칩 네트워크는 고성능 시스템 반도체를 위한 필수적인 설계 요소중 하나로서 반도체칩의 규모가 증가할수록 더욱 중요해지는 특징이 있다.

김동준 교수팀이 개발한 조립형 SSD 시스템 구조는 내부 구성요소 중 SSD 컨트롤러 내부, 플래시 메모리 인터페이스를 기점으로 CPU에 가까운 부분을 프론트-엔드(front-end), 플래시 메모리에 가까운 부분을 백-엔드(back-end)로 구분하고, 백-엔드의 플래시 컨트롤러 사이 간 데이터 이동이 가능한 플래시 메모리 전용 온-칩 네트워크를 새롭게 구성해, 성능 감소를 최소화하는 상호-분리형 구조를 제안했다.

SSD를 구동하는 핵심 요소인 플래시 변환 계층의 일부 기능을 하드웨어로 가속하여 플래시 메모리가 갖는 한계를 능동적으로 극복할 수 있는 계기를 마련하였고 상호-분리형 구조는 플래시 변환 계층이 특정 플래시 메모리의 특성에 국한되지 않고, 프론트-엔드 설계와 백-엔드 설계를 독립적으로 수행하는 설계의 용이성을 가지는 점이 ‘조립형’ SSD 구조의 장점이라고 밝혔다. 이를 통해, 기존 시스템 대비 응답시간을 31배 줄일 수 있었고 SSD 불량 블록 관리기법에도 적용해 약 23%의 SSD 수명을 연장할 수 있다고 연구팀 관계자는 설명했다.

전기및전자공학부 김지호 박사과정이 제1 저자, 전기및전자공학부 정명수 교수가 공동 저자로 참여한 이번 연구는 미국 플로리다주 올랜도에서 열리는 컴퓨터 구조 분야 최우수 국제 학술대회인 `제50회 국제 컴퓨터 구조 심포지엄(50th IEEE/ACM International Symposium on Computer Architecture, ISCA 2023)'에서 6월 19일 발표될 예정이다. (논문명: Decoupled SSD: Rethinking SSD Architecture through Network-based Flash Controllers).

연구를 주도한 김동준 교수는 “이번 연구는 기존의 SSD가 가지는 구조적 한계를 규명했다는 점과 CPU와 같은 시스템 메모리 반도체 중심의 온-칩 네트워크 기술을 적용해 하드웨어가 능동적으로 필요한 일을 수행할 수 있다는 점에서 의의가 있으며 차세대 고성능 SSD 시장에 기여할 것으로 보인다”며, “상호-분리형 구조는 수명연장을 위해서도 능동적으로 동작하는 SSD 구조로써 그 가치가 성능에만 국한되지 않아 다양한 쓰임새를 가진다며”연구의 의의를 설명했다.

이번 연구는 컴퓨터 시스템 저장장치 분야의 저명한 연구자인 KAIST 정명수 교수와 컴퓨터 구조 및 인터커넥션 네트워크(Interconnection Network) 분야의 권위자인 김동준 교수, 두 세계적인 연구자의 융합연구를 통해 이루어낸 연구라는 의미가 있다고 관계자는 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 삼성전자, 반도체설계교육센터(IDEC), 정보통신기획평가원 차세대지능형반도체기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.15 조회수 8410 -

최고의 AI반도체 인력 양성 위한 인공지능반도체 대학원 설립

우리 대학이 인공지능반도체 대학원(KAIST Graduate School of AI Semiconductor)을 설립해 석·박사과정 신입생 모집을 시작한다. 인공지능(AI) 반도체 기술은 챗GPT 등 사회 전반을 크게 변혁시키고 있는 인공지능의 핵심 기술이다. 정부는 인공지능과 시스템반도체를 혁신성장 전략투자 분야로 지정한 바 있으며, 인공지능반도체는 두 핵심 전략의 공통 요소로 국가의 차세대 성장동력으로 주목받고 있다. 하지만, 기술 선점 및 가치 창출을 위한 국내 전문 인력은 절대적으로 부족한 상태로 인공지능반도체 기술의 주도권을 확보를 위한 고급인력양성이 시급한 실정이다.

우리 대학은 2008년부터 인공지능반도체 기술 개발을 시작해 현재까지 세계 기술 개발의 흐름을 선도하고 있으며, 과학기술정보통신부의 인공지능반도체 고급인재 양성사업에 지난 5월 선정돼 인공지능반도체 대학원을 설립했다. 올 가을학기부터 학사 운영을 시작하는 인공지능반도체 대학원에서는 인공지능반도체 설계 및 운용에 필수적인 기초 과목과 함께 3개로 세분된 전공 트랙을 운영한다. ⯅다양한 인공지능 및 응용 프로그램 가속을 위한 NPU(신경망처리장치) 회로 및 아키텍처 설계를 연구하는 ‘AI 반도체 하드웨어’ 트랙 ⯅효율적인 인공지능반도체 하드웨어 운용 기술 및 구동 프레임워크를 연구하는 ‘AI 소프트웨어/시스템’트랙 ⯅기존 인공지능반도체 구조를 뛰어넘는 초고속·초고효율·초대규모 인공지능 시스템을 실현하기 위해 뇌과학에 기반한 창의적이고 도전적인 기초연구 및 학제 간 연구를 수행하는 ‘미래 AI 시스템’트랙 등이다.그뿐만 아니라, KAIST 인공지능반도체 대학원에서는 분야 초월형 교육을 위해 복수의 지도교수를 선정할 수 있는 '복수지도제도'를 도입한다. 이를 통해, 인공지능 시스템 설계·CAD(컴퓨터지원설계)·반도체소자·아키텍처·소프트웨어·디지털/아날로그 지식재산권(IP) 등 여러 분야를 모두 아우르는 연구가 가능해진다. 우리 대학은 1996년 반도체설계교육센터(IDEC)와 2022년 PIM반도체설계연구센터(AI-PIM)를 설립해 세계 최고의 반도체 설계 및 인공지능반도체 설계 인프라를 보유하고 있다. 인공지능반도체 대학원에서는 기존의 인프라와 더불어 삼성과 SK하이닉스 등의 대기업 및 사피온·퓨리오사·리벨리온 등 국내 인공지능반도체 팹리스기업들로 구성된 컨소시엄과 협력해 대학원생들의 연구와 교육을 지원할 예정이다.

또한, 재학생들의 글로벌 연구 역량을 높일 수 있도록 MIT·컬럼비아 대학교·코넬대학교·취리히 공과대학 등 세계 유수 대학들과 글로벌 공동연구 협정을 맺고 수개월 또는 수년간의 파견 연구 제도를 도입할 방침이다.

유회준 KAIST 인공지능반도체대학원장(책임교수)은 "인공지능반도체 분야 연구에 열정과 의지를 가진 학생이라면 KAIST만의 특화된 교육·연구 시스템과 우수한 인프라를 만나 최고의 전문가로 성장할 수 있다"라고 말했다. 이어, 유 원장은 "인공지능반도체는 우리나라의 뛰어난 반도체 기술과 최첨단 인공지능 기술을 접목해 세계를 선도할 수 있는 분야로 글로벌 실무형 인재를 양성하기 위해 노력하겠다"라고 전했다.

인공지능반도체 대학원은 오는 7일까지 온·오프라인에서 동시에 입시원서 접수를 진행한다. 자세한 내용은 입학처 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/) 또는 인공지능반도체대학원 홈페이지(https://aisemi.kaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다.

2023.06.02 조회수 8400

최고의 AI반도체 인력 양성 위한 인공지능반도체 대학원 설립

우리 대학이 인공지능반도체 대학원(KAIST Graduate School of AI Semiconductor)을 설립해 석·박사과정 신입생 모집을 시작한다. 인공지능(AI) 반도체 기술은 챗GPT 등 사회 전반을 크게 변혁시키고 있는 인공지능의 핵심 기술이다. 정부는 인공지능과 시스템반도체를 혁신성장 전략투자 분야로 지정한 바 있으며, 인공지능반도체는 두 핵심 전략의 공통 요소로 국가의 차세대 성장동력으로 주목받고 있다. 하지만, 기술 선점 및 가치 창출을 위한 국내 전문 인력은 절대적으로 부족한 상태로 인공지능반도체 기술의 주도권을 확보를 위한 고급인력양성이 시급한 실정이다.

우리 대학은 2008년부터 인공지능반도체 기술 개발을 시작해 현재까지 세계 기술 개발의 흐름을 선도하고 있으며, 과학기술정보통신부의 인공지능반도체 고급인재 양성사업에 지난 5월 선정돼 인공지능반도체 대학원을 설립했다. 올 가을학기부터 학사 운영을 시작하는 인공지능반도체 대학원에서는 인공지능반도체 설계 및 운용에 필수적인 기초 과목과 함께 3개로 세분된 전공 트랙을 운영한다. ⯅다양한 인공지능 및 응용 프로그램 가속을 위한 NPU(신경망처리장치) 회로 및 아키텍처 설계를 연구하는 ‘AI 반도체 하드웨어’ 트랙 ⯅효율적인 인공지능반도체 하드웨어 운용 기술 및 구동 프레임워크를 연구하는 ‘AI 소프트웨어/시스템’트랙 ⯅기존 인공지능반도체 구조를 뛰어넘는 초고속·초고효율·초대규모 인공지능 시스템을 실현하기 위해 뇌과학에 기반한 창의적이고 도전적인 기초연구 및 학제 간 연구를 수행하는 ‘미래 AI 시스템’트랙 등이다.그뿐만 아니라, KAIST 인공지능반도체 대학원에서는 분야 초월형 교육을 위해 복수의 지도교수를 선정할 수 있는 '복수지도제도'를 도입한다. 이를 통해, 인공지능 시스템 설계·CAD(컴퓨터지원설계)·반도체소자·아키텍처·소프트웨어·디지털/아날로그 지식재산권(IP) 등 여러 분야를 모두 아우르는 연구가 가능해진다. 우리 대학은 1996년 반도체설계교육센터(IDEC)와 2022년 PIM반도체설계연구센터(AI-PIM)를 설립해 세계 최고의 반도체 설계 및 인공지능반도체 설계 인프라를 보유하고 있다. 인공지능반도체 대학원에서는 기존의 인프라와 더불어 삼성과 SK하이닉스 등의 대기업 및 사피온·퓨리오사·리벨리온 등 국내 인공지능반도체 팹리스기업들로 구성된 컨소시엄과 협력해 대학원생들의 연구와 교육을 지원할 예정이다.

또한, 재학생들의 글로벌 연구 역량을 높일 수 있도록 MIT·컬럼비아 대학교·코넬대학교·취리히 공과대학 등 세계 유수 대학들과 글로벌 공동연구 협정을 맺고 수개월 또는 수년간의 파견 연구 제도를 도입할 방침이다.

유회준 KAIST 인공지능반도체대학원장(책임교수)은 "인공지능반도체 분야 연구에 열정과 의지를 가진 학생이라면 KAIST만의 특화된 교육·연구 시스템과 우수한 인프라를 만나 최고의 전문가로 성장할 수 있다"라고 말했다. 이어, 유 원장은 "인공지능반도체는 우리나라의 뛰어난 반도체 기술과 최첨단 인공지능 기술을 접목해 세계를 선도할 수 있는 분야로 글로벌 실무형 인재를 양성하기 위해 노력하겠다"라고 전했다.

인공지능반도체 대학원은 오는 7일까지 온·오프라인에서 동시에 입시원서 접수를 진행한다. 자세한 내용은 입학처 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/) 또는 인공지능반도체대학원 홈페이지(https://aisemi.kaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다.

2023.06.02 조회수 8400 -

반도체공학대학원 설립, 초격차 반도체 기술 혁신 이끈다.

우리 대학이 반도체 분야의 선두 주자로서 미래 반도체 산업을 이끌어나갈 세계적인 인력 양성을 위해 반도체공학대학원(Graduate School of Semiconductor Technology)을 설립했다.

반도체는 국가안보 및 기술패권 확보를 위해 중요한 국가자산으로 정보통신, 자동차, 에너지, 의료 등 다양한 산업 분야에 핵심 기술이다. 디지털화가 가속되고 첨단 기술이 도약할수록 반도체 산업의 중요성은 더욱 커질 것으로 예상되며, 반도체 기술에 대한 연구개발과 새로운 혁신 기술의 발굴이 필수적으로 요구되고 있다.우리 대학 반도체공학대학원은 산업자원통상자원부의 ‘반도체특성화대학원’ 사업 및 대전시의 지원을 받아 설립됐다. 반도체 기술에 대한 깊은 이해와 전문성을 갖추고 대한민국의 미래 반도체 산업을 이끌어나갈 리더를 양성할 계획이다. 전기및전자공학부, 신소재공학과, 생명화학공학과, 기계공학과, 물리학과 등 5개 학과 32명의 교원이 참여해 반도체 소자/소재 및 패키징 분야에서 초격차 반도체 기술 혁신을 이끌어갈 고급 석박사 인재 양성을 목표로 한다.

동시에 삼성, SK하이닉스 등의 종합 반도체 기업을 포함하여 반도체 산업 밸류체인 전 분야에 이르는 10개의 소자, 소재, 장비 기업이 컨소시엄으로 참여한다. 이를 통해, 산학프로젝트 수행, 산업체 임직원 강의 등 다양한 형태의 현장 중심 교육과 연구를 지원할 계획이다. 또한, 한국전자통신연구원, 나노종합기술원 등 반도체 공공인프라 기관과도 협력하여 교육 및 연구 협력 시너지를 창출해 갈 계획이다.우리 대학 반도체공학대학원은 'CMOS 프론트-엔드 공정설계 및 실습'과 같은 체험형 교육과정의 개설을 통해 설계-공정-소자제작-평가에 이르는 전주기 반도체 교육 커리큘럼을 제공할 예정이다. 이에 더해 우리 대학이 보유한 반도체 연구시설을 더욱 확충해 세계적인 수준의 연구 환경도 구축된다. 인공지능용 반도체 소자, 첨단 반도체 소재, 차세대 반도체 패키징 등 여러 방면에서 선도적인 연구를 수행해 새로운 초격차 기술과 솔루션을 연구 개발하는 데 주력할 예정이다.

또한, 우수한 학생들이 연구에 전념해 학문적 성장과 국제적인 경쟁력을 두루 갖출 수 있도록 장학금과 연구활동비를 함께 제공하고 국내·외 다양한 학술 대회 참여와 연구 발표 기회를 부여하는 등 파격적으로 지원할 방침이다.

이번 반도체공학대학원을 지원한 대전시 한선희 전략사업추진실장은 "수도권에 대기업 중심의 반도체 생산기지가 있다면 대전에는 KAIST·출연연 등 중심의 반도체 인재와 기술을 보유하고 있다”라며 “이를 기반으로 인재와 기술을 공급하는 반도체 연구·교육·실증 거점도시로 거듭나겠다"라고 밝혔다.

최성율 반도체공학대학원장(책임교수)은 "KAIST는 우리나라 산업 발전 태동기 때부터 지금까지 반도체 산업을 주도한 우수 인력의 산실이었다"라며, "오랜 기간 축적해 온 KAIST만의 차별화된 반도체 교육과 연구를 바탕으로 국내·외 반도체 산업의 핵심적인 역할을 수행하고 세계 반도체 기술의 발전과 혁신에 기여할 인재들을 키워나가겠다"라고 기대감을 밝혔다.

KAIST 반도체공학대학원은 올해 가을학기에 입학할 석·박사과정 학생을 오는 7일까지 모집한다. 입학에 관한 내용은 KAIST의 입학처 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/) 또는 반도체공학대학원 홈페이지(https://semicon.kaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다.

2023.06.01 조회수 7146

반도체공학대학원 설립, 초격차 반도체 기술 혁신 이끈다.

우리 대학이 반도체 분야의 선두 주자로서 미래 반도체 산업을 이끌어나갈 세계적인 인력 양성을 위해 반도체공학대학원(Graduate School of Semiconductor Technology)을 설립했다.

반도체는 국가안보 및 기술패권 확보를 위해 중요한 국가자산으로 정보통신, 자동차, 에너지, 의료 등 다양한 산업 분야에 핵심 기술이다. 디지털화가 가속되고 첨단 기술이 도약할수록 반도체 산업의 중요성은 더욱 커질 것으로 예상되며, 반도체 기술에 대한 연구개발과 새로운 혁신 기술의 발굴이 필수적으로 요구되고 있다.우리 대학 반도체공학대학원은 산업자원통상자원부의 ‘반도체특성화대학원’ 사업 및 대전시의 지원을 받아 설립됐다. 반도체 기술에 대한 깊은 이해와 전문성을 갖추고 대한민국의 미래 반도체 산업을 이끌어나갈 리더를 양성할 계획이다. 전기및전자공학부, 신소재공학과, 생명화학공학과, 기계공학과, 물리학과 등 5개 학과 32명의 교원이 참여해 반도체 소자/소재 및 패키징 분야에서 초격차 반도체 기술 혁신을 이끌어갈 고급 석박사 인재 양성을 목표로 한다.

동시에 삼성, SK하이닉스 등의 종합 반도체 기업을 포함하여 반도체 산업 밸류체인 전 분야에 이르는 10개의 소자, 소재, 장비 기업이 컨소시엄으로 참여한다. 이를 통해, 산학프로젝트 수행, 산업체 임직원 강의 등 다양한 형태의 현장 중심 교육과 연구를 지원할 계획이다. 또한, 한국전자통신연구원, 나노종합기술원 등 반도체 공공인프라 기관과도 협력하여 교육 및 연구 협력 시너지를 창출해 갈 계획이다.우리 대학 반도체공학대학원은 'CMOS 프론트-엔드 공정설계 및 실습'과 같은 체험형 교육과정의 개설을 통해 설계-공정-소자제작-평가에 이르는 전주기 반도체 교육 커리큘럼을 제공할 예정이다. 이에 더해 우리 대학이 보유한 반도체 연구시설을 더욱 확충해 세계적인 수준의 연구 환경도 구축된다. 인공지능용 반도체 소자, 첨단 반도체 소재, 차세대 반도체 패키징 등 여러 방면에서 선도적인 연구를 수행해 새로운 초격차 기술과 솔루션을 연구 개발하는 데 주력할 예정이다.

또한, 우수한 학생들이 연구에 전념해 학문적 성장과 국제적인 경쟁력을 두루 갖출 수 있도록 장학금과 연구활동비를 함께 제공하고 국내·외 다양한 학술 대회 참여와 연구 발표 기회를 부여하는 등 파격적으로 지원할 방침이다.

이번 반도체공학대학원을 지원한 대전시 한선희 전략사업추진실장은 "수도권에 대기업 중심의 반도체 생산기지가 있다면 대전에는 KAIST·출연연 등 중심의 반도체 인재와 기술을 보유하고 있다”라며 “이를 기반으로 인재와 기술을 공급하는 반도체 연구·교육·실증 거점도시로 거듭나겠다"라고 밝혔다.

최성율 반도체공학대학원장(책임교수)은 "KAIST는 우리나라 산업 발전 태동기 때부터 지금까지 반도체 산업을 주도한 우수 인력의 산실이었다"라며, "오랜 기간 축적해 온 KAIST만의 차별화된 반도체 교육과 연구를 바탕으로 국내·외 반도체 산업의 핵심적인 역할을 수행하고 세계 반도체 기술의 발전과 혁신에 기여할 인재들을 키워나가겠다"라고 기대감을 밝혔다.

KAIST 반도체공학대학원은 올해 가을학기에 입학할 석·박사과정 학생을 오는 7일까지 모집한다. 입학에 관한 내용은 KAIST의 입학처 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/) 또는 반도체공학대학원 홈페이지(https://semicon.kaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다.

2023.06.01 조회수 7146 -

111배 빠른 검색엔진용 CXL 3.0 기반 AI반도체 세계 최초 개발

최근 각광받고 있는 이미지 검색, 데이터베이스, 추천 시스템, 광고 등의 서비스들은 마이크로소프트, 메타, 알리바바 등의 글로벌 IT 기업들에서 활발히 제공되고 있다. 하지만 실제 서비스에서 사용되는 데이터 셋은 크기가 매우 커, 많은 양의 메모리를 요구하여 기존 시스템에서는 추가할 수 있는 메모리 용량에 제한이 있어 이러한 요구사항을 만족할 수 없었다.

우리 대학 전기및전자공학부 정명수 교수 연구팀(컴퓨터 아키텍처 및 메모리 시스템 연구실)에서 대용량으로 메모리 확장이 가능한 컴퓨트 익스프레스 링크 3.0 기술(Compute eXpress Link, 이하 CXL)을 활용해 검색 엔진을 위한 AI 반도체를 세계 최초로 개발했다고 25일 밝혔다.

최근 검색 서비스에서 사용되는 알고리즘은 근사 근접 이웃 탐색(Approximate Nearest Neighbor Search, ANNS)으로 어떤 데이터든지 특징 벡터로 표현할 수 있다. 특징 벡터란 데이터가 가지는 특징들 각각을 숫자로 표현해 나열한 것으로, 이들 사이의 거리를 통해 우리는 데이터 간의 유사도를 구할 수 있다. 하지만 벡터 데이터 용량이 매우 커서 이를 압축해 메모리에 적재하는 압축 방식과 메모리보다 큰 용량과 느린 속도를 가지는 저장 장치를 사용하는 스토리지 방식(마이크로소프트에서 사용 중)이 사용되어 왔다. 하지만 이들 각각은 낮은 정확도와 성능을 가지는 문제가 있었다.

이에 정명수 교수 연구팀은 메모리 확장의 제한이라는 근본적인 문제를 해결하기 위해 CXL이라는 기술에 주목했다. CXL은 CPU-장치 간 연결을 위한 프로토콜로, 가속기 및 메모리 확장기의 고속 연결을 제공한다. 또한 CXL 스위치를 통해 여러 대의 메모리 확장기를 하나의 포트에 연결할 수 있는 확장성을 제공한다. 하지만 CXL을 통한 메모리 확장은 로컬 메모리와 비교해 메모리 접근 시간이 증가하는 단점을 가지고 있다.

데이터를 책으로 비유하자면 기존 시스템은 집에 해당하는 CPU 크기의 제한으로 서재(메모리 용량)를 무한정 늘릴 수 없어, 보관할 수 있는 책 개수에 제한이 있는 것이다. 이에 압축 방식은 책의 내용을 압축하여 더 많은 책을 보관하는 방법이고, 스토리지 방식은 필요한 책들을 거리가 먼 도서관에서 구해오는 것과 비슷하다. CXL을 통한 메모리 확장은 집 옆에 창고를 지어 책을 보관하는 것으로 이해될 수 있다.

연구진이 개발한 AI 반도체(CXL-ANNS)는 CXL 스위치와 CXL 메모리 확장기를 사용해 근사 근접 이웃 탐색에서 필요한 모든 데이터를 메모리에 적재할 수 있어 정확도를 높이고 성능 감소를 없앴다. 또한 근사 근접 이웃 탐색의 특징을 활용해 데이터 근처 처리 기법과 지역성을 활용한 데이터 배치 기법으로 CXL-ANNS의 성능을 한 단계 향상했다. 이는 마치 창고 스스로가 필요한 책들의 내용을 요약하고 정리해 전달하고, 자주 보는 책들은 서재에 배치해 집과 창고를 오가는 시간을 줄이는 것과 유사하다.

연구진은 CXL-ANNS의 프로토타입을 자체 제작해 실효성을 확인하고, CXL-ANNS 성능을 기존 연구들과 비교했다. 마이크로소프트, 메타, 얀덱스 등의 글로벌 IT 기업에서 공개한 검색 데이터 셋을 사용한 근사 근접 이웃 탐색의 성능 비교에서 CXL-ANNS는 기존 연구들 대비 평균 111배 성능 향상이 있었다. 특히, 마이크로소프트의 상용화된 서비스에서 사용되는 방식과 비교하였을 때 92배의 성능 향상을 보여줬다.

정명수 교수는 "이번에 개발한 CXL-ANNS는 기존 검색 엔진의 문제였던 메모리 용량 제한 문제를 해결하고, CXL 기반의 메모리 확장이 실제 적용될 때 발생하는 메모리 접근 시간 지연 문제를 해결했다ˮ며, “제안하는 CXL 기반 메모리 확장과 데이터 근처 처리 가속의 패러다임은 검색 엔진뿐만 아니라 빅 데이터가 필요한 고성능 컴퓨팅, 유전자 탐색, 영상 처리 등의 다양한 분야에도 적용할 수 있다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 미국 보스턴에서 오는 7월에 열릴 시스템 분야 최우수 학술대회인 유즈닉스 연례 회의 `USENIX Annual Technical Conference, 2023'에 ‘CXL-ANNS’이라는 이름으로 발표된 예정이다. (논문명: CXL-ANNS: Software-Hardware Collaborative Memory Disaggregation and Computation for Billion-Scale Approximate Nearest Neighbor Search)

한편 해당 연구는 파네시아(http://panmnesia.com)의 지원을 받아 진행됐다.

2023.05.25 조회수 9569

111배 빠른 검색엔진용 CXL 3.0 기반 AI반도체 세계 최초 개발

최근 각광받고 있는 이미지 검색, 데이터베이스, 추천 시스템, 광고 등의 서비스들은 마이크로소프트, 메타, 알리바바 등의 글로벌 IT 기업들에서 활발히 제공되고 있다. 하지만 실제 서비스에서 사용되는 데이터 셋은 크기가 매우 커, 많은 양의 메모리를 요구하여 기존 시스템에서는 추가할 수 있는 메모리 용량에 제한이 있어 이러한 요구사항을 만족할 수 없었다.

우리 대학 전기및전자공학부 정명수 교수 연구팀(컴퓨터 아키텍처 및 메모리 시스템 연구실)에서 대용량으로 메모리 확장이 가능한 컴퓨트 익스프레스 링크 3.0 기술(Compute eXpress Link, 이하 CXL)을 활용해 검색 엔진을 위한 AI 반도체를 세계 최초로 개발했다고 25일 밝혔다.

최근 검색 서비스에서 사용되는 알고리즘은 근사 근접 이웃 탐색(Approximate Nearest Neighbor Search, ANNS)으로 어떤 데이터든지 특징 벡터로 표현할 수 있다. 특징 벡터란 데이터가 가지는 특징들 각각을 숫자로 표현해 나열한 것으로, 이들 사이의 거리를 통해 우리는 데이터 간의 유사도를 구할 수 있다. 하지만 벡터 데이터 용량이 매우 커서 이를 압축해 메모리에 적재하는 압축 방식과 메모리보다 큰 용량과 느린 속도를 가지는 저장 장치를 사용하는 스토리지 방식(마이크로소프트에서 사용 중)이 사용되어 왔다. 하지만 이들 각각은 낮은 정확도와 성능을 가지는 문제가 있었다.

이에 정명수 교수 연구팀은 메모리 확장의 제한이라는 근본적인 문제를 해결하기 위해 CXL이라는 기술에 주목했다. CXL은 CPU-장치 간 연결을 위한 프로토콜로, 가속기 및 메모리 확장기의 고속 연결을 제공한다. 또한 CXL 스위치를 통해 여러 대의 메모리 확장기를 하나의 포트에 연결할 수 있는 확장성을 제공한다. 하지만 CXL을 통한 메모리 확장은 로컬 메모리와 비교해 메모리 접근 시간이 증가하는 단점을 가지고 있다.

데이터를 책으로 비유하자면 기존 시스템은 집에 해당하는 CPU 크기의 제한으로 서재(메모리 용량)를 무한정 늘릴 수 없어, 보관할 수 있는 책 개수에 제한이 있는 것이다. 이에 압축 방식은 책의 내용을 압축하여 더 많은 책을 보관하는 방법이고, 스토리지 방식은 필요한 책들을 거리가 먼 도서관에서 구해오는 것과 비슷하다. CXL을 통한 메모리 확장은 집 옆에 창고를 지어 책을 보관하는 것으로 이해될 수 있다.

연구진이 개발한 AI 반도체(CXL-ANNS)는 CXL 스위치와 CXL 메모리 확장기를 사용해 근사 근접 이웃 탐색에서 필요한 모든 데이터를 메모리에 적재할 수 있어 정확도를 높이고 성능 감소를 없앴다. 또한 근사 근접 이웃 탐색의 특징을 활용해 데이터 근처 처리 기법과 지역성을 활용한 데이터 배치 기법으로 CXL-ANNS의 성능을 한 단계 향상했다. 이는 마치 창고 스스로가 필요한 책들의 내용을 요약하고 정리해 전달하고, 자주 보는 책들은 서재에 배치해 집과 창고를 오가는 시간을 줄이는 것과 유사하다.

연구진은 CXL-ANNS의 프로토타입을 자체 제작해 실효성을 확인하고, CXL-ANNS 성능을 기존 연구들과 비교했다. 마이크로소프트, 메타, 얀덱스 등의 글로벌 IT 기업에서 공개한 검색 데이터 셋을 사용한 근사 근접 이웃 탐색의 성능 비교에서 CXL-ANNS는 기존 연구들 대비 평균 111배 성능 향상이 있었다. 특히, 마이크로소프트의 상용화된 서비스에서 사용되는 방식과 비교하였을 때 92배의 성능 향상을 보여줬다.

정명수 교수는 "이번에 개발한 CXL-ANNS는 기존 검색 엔진의 문제였던 메모리 용량 제한 문제를 해결하고, CXL 기반의 메모리 확장이 실제 적용될 때 발생하는 메모리 접근 시간 지연 문제를 해결했다ˮ며, “제안하는 CXL 기반 메모리 확장과 데이터 근처 처리 가속의 패러다임은 검색 엔진뿐만 아니라 빅 데이터가 필요한 고성능 컴퓨팅, 유전자 탐색, 영상 처리 등의 다양한 분야에도 적용할 수 있다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 미국 보스턴에서 오는 7월에 열릴 시스템 분야 최우수 학술대회인 유즈닉스 연례 회의 `USENIX Annual Technical Conference, 2023'에 ‘CXL-ANNS’이라는 이름으로 발표된 예정이다. (논문명: CXL-ANNS: Software-Hardware Collaborative Memory Disaggregation and Computation for Billion-Scale Approximate Nearest Neighbor Search)

한편 해당 연구는 파네시아(http://panmnesia.com)의 지원을 받아 진행됐다.

2023.05.25 조회수 9569 -

반도체 소자 내 과열 해결방법 제시

최근 반도체 소자의 소형화로 인해 과열점(hot spot)에서 발생한 열이 효과적으로 분산되지 않아 소자의 신뢰성과 내구성이 저하되고 있다. 기존의 열관리 기술만으로는 심각해지는 발열 문제를 관리하는 데 한계가 있으며, 소자가 더욱 집적화됨에 따라 전통적 열관리 기술에서 탈피해 극한 스케일에서의 열전달 현상에 대한 근본적 이해를 바탕으로 한 접근이 필요하다. 기판 위에 증착된 금속 박막에서 발생하는 표면파에 의한 새로운 열전달 방식을 발견해 해결책을 제시하여 화제다.

우리 대학 기계공학과 이봉재 교수 연구팀이 세계 최초로 기판 위에 증착된 금속 박막에서 ‘표면 플라즈몬 폴라리톤’에 의해 발생하는 새로운 열전달 모드를 측정하는 데 성공했다고 밝혔다.

☞ 표면 플라즈몬 폴라리톤: 유전체와 금속의 경계면의 전자기장과 금속 표면의 자유 전자가 집단적으로 진동하는 유사 입자들이 강하게 상호작용한 결과로, 금속 표면에 형성되는 표면파(surface wave)를 의미한다.

연구팀은 나노 스케일 두께의 금속 박막에서 열확산을 개선하기 위해 금속과 유전체 경계면에서 발생하는 표면파인 표면 플라즈몬 폴라리톤을 활용했다. 이 새로운 열전달 모드는 기판에 금속 박막을 증착하면 발생하기 때문에, 소자 제작과정에 활용성이 높으며 넓은 면적에 제작이 가능하다는 장점이 있다. 연구팀은 반경이 약 3cm인 100나노미터 두께의 티타늄 박막에서 발생하는 표면파에 의해 열전도도가 약 25% 증가함을 보였다.

연구를 주도한 이봉재 교수는 "이번 연구의 의의는 공정난이도가 낮은 기판 위에 증착된 금속 박막에서 일어나는 표면파에 의한 새로운 열전달 모드를 세계 최초로 규명한 것으로, 이는 초고발열 반도체 소자 내 과열점 바로 근처에서 효과적으로 열을 분산시킬 수 있는 나노스케일 열 분산기(heat spreader)로 응용 가능하다ˮ고 말했다.

연구팀의 연구는 나노스케일 두께의 박막에서 열을 평면 방향으로 빠르게 분산시키는데 적용될 수 있다는 점에서 향후 고성능 반도체 소자 개발에 시사하는 바가 크다. 특히, 나노스케일 두께에서는 경계 산란에 의해 박막의 열전도도가 감소하는데, 연구팀이 규명한 이 새로운 열전달 모드는 오히려 나노스케일 두께에서 효과적인 열전달을 가능하게 해 반도체 소자 단위 열관리의 근본적인 문제를 해결해 줄 것으로 기대된다.

이번 연구는 국제학술지 `피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)'에 지난 4월 26일 字에 온라인 게재됐으며, 편집자 추천 논문(Editors' Suggestion)에 선정됐다. 한편 이번 연구는 한국연구재단의 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.18 조회수 10406

반도체 소자 내 과열 해결방법 제시

최근 반도체 소자의 소형화로 인해 과열점(hot spot)에서 발생한 열이 효과적으로 분산되지 않아 소자의 신뢰성과 내구성이 저하되고 있다. 기존의 열관리 기술만으로는 심각해지는 발열 문제를 관리하는 데 한계가 있으며, 소자가 더욱 집적화됨에 따라 전통적 열관리 기술에서 탈피해 극한 스케일에서의 열전달 현상에 대한 근본적 이해를 바탕으로 한 접근이 필요하다. 기판 위에 증착된 금속 박막에서 발생하는 표면파에 의한 새로운 열전달 방식을 발견해 해결책을 제시하여 화제다.

우리 대학 기계공학과 이봉재 교수 연구팀이 세계 최초로 기판 위에 증착된 금속 박막에서 ‘표면 플라즈몬 폴라리톤’에 의해 발생하는 새로운 열전달 모드를 측정하는 데 성공했다고 밝혔다.

☞ 표면 플라즈몬 폴라리톤: 유전체와 금속의 경계면의 전자기장과 금속 표면의 자유 전자가 집단적으로 진동하는 유사 입자들이 강하게 상호작용한 결과로, 금속 표면에 형성되는 표면파(surface wave)를 의미한다.

연구팀은 나노 스케일 두께의 금속 박막에서 열확산을 개선하기 위해 금속과 유전체 경계면에서 발생하는 표면파인 표면 플라즈몬 폴라리톤을 활용했다. 이 새로운 열전달 모드는 기판에 금속 박막을 증착하면 발생하기 때문에, 소자 제작과정에 활용성이 높으며 넓은 면적에 제작이 가능하다는 장점이 있다. 연구팀은 반경이 약 3cm인 100나노미터 두께의 티타늄 박막에서 발생하는 표면파에 의해 열전도도가 약 25% 증가함을 보였다.

연구를 주도한 이봉재 교수는 "이번 연구의 의의는 공정난이도가 낮은 기판 위에 증착된 금속 박막에서 일어나는 표면파에 의한 새로운 열전달 모드를 세계 최초로 규명한 것으로, 이는 초고발열 반도체 소자 내 과열점 바로 근처에서 효과적으로 열을 분산시킬 수 있는 나노스케일 열 분산기(heat spreader)로 응용 가능하다ˮ고 말했다.

연구팀의 연구는 나노스케일 두께의 박막에서 열을 평면 방향으로 빠르게 분산시키는데 적용될 수 있다는 점에서 향후 고성능 반도체 소자 개발에 시사하는 바가 크다. 특히, 나노스케일 두께에서는 경계 산란에 의해 박막의 열전도도가 감소하는데, 연구팀이 규명한 이 새로운 열전달 모드는 오히려 나노스케일 두께에서 효과적인 열전달을 가능하게 해 반도체 소자 단위 열관리의 근본적인 문제를 해결해 줄 것으로 기대된다.

이번 연구는 국제학술지 `피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)'에 지난 4월 26일 字에 온라인 게재됐으며, 편집자 추천 논문(Editors' Suggestion)에 선정됐다. 한편 이번 연구는 한국연구재단의 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.18 조회수 10406 -

천 조분의 1초 까지 정확한 반도체칩용 클럭 개발

최근 반도체 칩의 성능이 급격하게 향상됨에 따라, 보다 정확한 타이밍으로 칩 내의 다양한 회로 블록들의 동작을 동기화(synchronization)시키는 클럭(clock) 신호를 공급하는 기술이 중요해지고 있다.

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 레이저를 이용해 반도체 칩 내에서 초저잡음 클럭 신호를 생성하고 분배할 수 있는 기술을 개발했다고 9일 밝혔다.

기존에는 클럭 신호의 정확성이 통상적으로 피코초(1조 분의 1초) 수준이었으나 이번에 개발된 기술을 이용하면 기존의 방식보다 월등한 펨토초(femtosecond, 10-15초, 천 조 분의 1초) 수준의 정확한 타이밍을 가지는 클럭 신호를 칩 내에서 생성하고 분배할 수 있으며, 클럭 분산 과정에서 발생하는 칩 내에서의 발열 또한 획기적으로 줄일 수 있다.

기계공학과 현민지 박사과정 학생이 제1 저자로 참여하고 고려대학교 세종캠퍼스 정하연 교수팀과의 공동연구로 이루어진 이번 논문은 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 4월 24일 字에 게재됐다. (논문명: Femtosecond-precision electronic clock distribution in CMOS chips by injecting frequency comb-extracted photocurrent pulses)

고성능의 반도체 칩 내에서 클럭 신호를 분배하기 위해서는 클럭 분배 네트워크(clock distribution network, CDN)에 많은 수의 클럭 드라이버(clock driver)들을 사용해야 하는데, 이로 인해 발열과 전력 소모가 커질 뿐 아니라 클럭 타이밍도 나빠지게 된다. 칩 내의 클럭 타이밍은 무작위적으로 빠르게 변화하는 지터(jitter)와 칩 내의 서로 다른 지점 간의 클럭 도달 시간 차이에 해당하는 스큐(skew)에 의하여 결정되는데, 클럭 드라이버들의 개수가 늘어남에 따라 지터와 스큐 모두 통상 수 피코초 이상으로 커지게 된다.

연구팀은 이 문제를 해결하기 위해 펨토초 이하의 지터를 가지는 광주파수빗(optical frequency comb) 레이저를 마스터 클럭으로 하는 새로운 방식의 클럭 분배 네트워크 기술을 선보였다. 이는 광주파수빗 레이저에서 발생하는 광 펄스들을 고속 광다이오드를 이용해 광전류 펄스(photocurrent pulse)로 변환한 후 반도체 칩 내의 금속 구조 형태로 된 클럭 분배 네트워크를 충전 및 방전하는 과정을 통해 구형파 형태의 클럭 신호를 생성하는 방식이다.

특히 이 기술을 사용하면 클럭 분배 네트워크의 클럭 드라이버들을 제거한 금속 구조만을 통해 칩 내에서 클럭을 분배할 수 있어, 타이밍 성능을 개선할 수 있을 뿐 아니라 칩 내 발열도 획기적으로 줄일 수 있다. 그 결과 지터와 스큐를 기존 대비 1/100 수준인 20펨토초 이하로 낮춘 뛰어난 타이밍 성능을 보일 수 있었으며, 칩내 클럭 분산 과정에서의 전력소모 및 발열 역시 기존 방식 대비 1/100 수준으로 낮출 수 있었다.

김정원 교수는 "현재 아날로그-디지털 변환기와 같은 고속 회로에 매우 낮은 지터의 샘플링 클럭 신호를 공급해 성능을 향상하는 연구를 진행 중ˮ이라고 밝히면서 "3차원 적층 칩과 같은 구조에서 발열을 줄일 수 있을 지에 대한 후속 연구도 계획 중ˮ이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.09 조회수 10484

천 조분의 1초 까지 정확한 반도체칩용 클럭 개발

최근 반도체 칩의 성능이 급격하게 향상됨에 따라, 보다 정확한 타이밍으로 칩 내의 다양한 회로 블록들의 동작을 동기화(synchronization)시키는 클럭(clock) 신호를 공급하는 기술이 중요해지고 있다.

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 레이저를 이용해 반도체 칩 내에서 초저잡음 클럭 신호를 생성하고 분배할 수 있는 기술을 개발했다고 9일 밝혔다.

기존에는 클럭 신호의 정확성이 통상적으로 피코초(1조 분의 1초) 수준이었으나 이번에 개발된 기술을 이용하면 기존의 방식보다 월등한 펨토초(femtosecond, 10-15초, 천 조 분의 1초) 수준의 정확한 타이밍을 가지는 클럭 신호를 칩 내에서 생성하고 분배할 수 있으며, 클럭 분산 과정에서 발생하는 칩 내에서의 발열 또한 획기적으로 줄일 수 있다.

기계공학과 현민지 박사과정 학생이 제1 저자로 참여하고 고려대학교 세종캠퍼스 정하연 교수팀과의 공동연구로 이루어진 이번 논문은 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 4월 24일 字에 게재됐다. (논문명: Femtosecond-precision electronic clock distribution in CMOS chips by injecting frequency comb-extracted photocurrent pulses)

고성능의 반도체 칩 내에서 클럭 신호를 분배하기 위해서는 클럭 분배 네트워크(clock distribution network, CDN)에 많은 수의 클럭 드라이버(clock driver)들을 사용해야 하는데, 이로 인해 발열과 전력 소모가 커질 뿐 아니라 클럭 타이밍도 나빠지게 된다. 칩 내의 클럭 타이밍은 무작위적으로 빠르게 변화하는 지터(jitter)와 칩 내의 서로 다른 지점 간의 클럭 도달 시간 차이에 해당하는 스큐(skew)에 의하여 결정되는데, 클럭 드라이버들의 개수가 늘어남에 따라 지터와 스큐 모두 통상 수 피코초 이상으로 커지게 된다.

연구팀은 이 문제를 해결하기 위해 펨토초 이하의 지터를 가지는 광주파수빗(optical frequency comb) 레이저를 마스터 클럭으로 하는 새로운 방식의 클럭 분배 네트워크 기술을 선보였다. 이는 광주파수빗 레이저에서 발생하는 광 펄스들을 고속 광다이오드를 이용해 광전류 펄스(photocurrent pulse)로 변환한 후 반도체 칩 내의 금속 구조 형태로 된 클럭 분배 네트워크를 충전 및 방전하는 과정을 통해 구형파 형태의 클럭 신호를 생성하는 방식이다.

특히 이 기술을 사용하면 클럭 분배 네트워크의 클럭 드라이버들을 제거한 금속 구조만을 통해 칩 내에서 클럭을 분배할 수 있어, 타이밍 성능을 개선할 수 있을 뿐 아니라 칩 내 발열도 획기적으로 줄일 수 있다. 그 결과 지터와 스큐를 기존 대비 1/100 수준인 20펨토초 이하로 낮춘 뛰어난 타이밍 성능을 보일 수 있었으며, 칩내 클럭 분산 과정에서의 전력소모 및 발열 역시 기존 방식 대비 1/100 수준으로 낮출 수 있었다.

김정원 교수는 "현재 아날로그-디지털 변환기와 같은 고속 회로에 매우 낮은 지터의 샘플링 클럭 신호를 공급해 성능을 향상하는 연구를 진행 중ˮ이라고 밝히면서 "3차원 적층 칩과 같은 구조에서 발열을 줄일 수 있을 지에 대한 후속 연구도 계획 중ˮ이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.09 조회수 10484 -

온도 제어로 반도체 패키징 내구성 40% 향상

최근 반도체의 전공정에서 회로를 미세화하는 작업이 한계에 다다르면서 후공정인 반도체 패키징이 차세대 기술로 주목받고 있다. 반도체 패키지는 여러 개의 반도체 칩을 하나로 이어주며 외부 환경으로부터 보호해주는 공정을 말한다. 아울러, 반도체 패키지의 온도도 중요한데 반도체부품의 온도가 높아지면 반도체 수명이 급격이 줄어들고 작동하지 않기 때문이다.

우리 대학 기계공학과 김성수 교수 연구팀이 메사추세츠공과대학(MIT) 브라이언 워들(Brian L. Wardle) 교수 연구팀과 함께 ‘반도체 패키지의 신뢰성 강화를 위한 접합 온도 제어 기반의 경화 공정’을 개발하는 데 성공했다.

반도체 패키지의 주된 재료인 *EMC는 열을 가하면 화학반응이 일어나 단단해지는데 이 현상을 경화 반응(Curing reaction)이라고 한다. 경화 공정은 시간에 따른 온도 및 압력 변화를 반도체 패키지의 두께가 얇아짐에 따라 공정 후 재료간의 열수축 차이로 인한 뒤틀리는 휨(Warpage) 현상이 나타나게 된다. 이 문제를 해결하고자 공동연구팀은 EMC와 기판사이 접합 온도를 정확히 예측하고 휨현상을 제어할 수 있는 경화 공정을 개발했다.

☞ EMC (Epoxy Molding Compund) : 수분, 열, 충격 등 다양한 외부 환경으로부터 반도체 회로를 효과적으로 보호하는 회로 보호재를 말한다.

공동연구팀은 반도체 패키지의 접합 온도를 낮추기 이번 연구에서 두 재료의 접합이 일어나는 온도 직전에 급격히 온도를 낮춰주는 접합 온도 제어 기반의 EMC 경화 공정 기술을 개발하였다. 열경화성 고분자인 EMC는 경화 공정 중 기판과 접합이 발생하는 온도 직전에 상온으로 급랭을 하게 되면 경화 반응을 억제해 접합 온도를 상온에 가깝게 유도할 수 있으며, 이후 재가열을 통해 EMC를 완전히 경화시킬 수 있다. 이 과정을 통해 패키지의 접합 온도와 사용 온도 차이를 줄여줌으로써 요소 간 열수축 차이에 의한 길이 변화 차이를 최소화해 휨을 줄일 수 있다. 이를 위해서는 두 재료 사이의 정확한 접합 온도를 분석하는 것이 중요하며, 연구팀은 경화 공정 중에 발생하는 EMC의 화학적 수축을 고려한 접합 온도를 구하는 식을 유도했으며, 변형율 측정 시스템을 활용해 이를 검증했다.

이러한 과정을 통해 정확히 측정된 접합 온도 직전에서 급랭 과정을 도입한 새로운 경화 공정을 통해 기존 EMC 경화 공정 대비 반도체 패키지의 휨은 27% 감소했으며, EMC와 기판 경계면의 기계적 강도는 약 40% 상승했다. 또한, 급랭 과정을 포함하는 경화 공정을 거친 EMC의 기계적 물성은 기존 공정과 차이가 없음을 확인했다. 연구 책임자인 김성수 교수는 “접합 온도 제어 기반의 새로운 EMC 경화 공정은 경박단소화 되어가고 있는 반도체 패키지에서 지속적으로 대두되고 있는 휨 문제를 해결하여 반도체 패키지의 수율을 향상시킬 뿐만 아니라 내구성도 강화할 수 있을 기반 기술이 될 것”이라고 연구 의미를 설명했다.

기계공학과 박성연 박사가 제1 저자로 참여하고 한국연구재단, BK 사업 그리고 국제협력사업 시그니쳐 프로젝트(Signature project)의 지원으로 수행된 이번 연구는 국제 저명 학술지인 ‘ACS applied materials&interfaces’에 지난 3월 1일 자로 게재됐다. (논문명 : Electronic packaging engineered by reducing the bonding temperature via modified cure cycles. doi/10.1021/acsami.2c21229). 또한, 해당 논문의 우수성을 인정받아 표지 논문 (Supplementary cover)으로 선정됐다.

2023.05.02 조회수 8935

온도 제어로 반도체 패키징 내구성 40% 향상

최근 반도체의 전공정에서 회로를 미세화하는 작업이 한계에 다다르면서 후공정인 반도체 패키징이 차세대 기술로 주목받고 있다. 반도체 패키지는 여러 개의 반도체 칩을 하나로 이어주며 외부 환경으로부터 보호해주는 공정을 말한다. 아울러, 반도체 패키지의 온도도 중요한데 반도체부품의 온도가 높아지면 반도체 수명이 급격이 줄어들고 작동하지 않기 때문이다.

우리 대학 기계공학과 김성수 교수 연구팀이 메사추세츠공과대학(MIT) 브라이언 워들(Brian L. Wardle) 교수 연구팀과 함께 ‘반도체 패키지의 신뢰성 강화를 위한 접합 온도 제어 기반의 경화 공정’을 개발하는 데 성공했다.

반도체 패키지의 주된 재료인 *EMC는 열을 가하면 화학반응이 일어나 단단해지는데 이 현상을 경화 반응(Curing reaction)이라고 한다. 경화 공정은 시간에 따른 온도 및 압력 변화를 반도체 패키지의 두께가 얇아짐에 따라 공정 후 재료간의 열수축 차이로 인한 뒤틀리는 휨(Warpage) 현상이 나타나게 된다. 이 문제를 해결하고자 공동연구팀은 EMC와 기판사이 접합 온도를 정확히 예측하고 휨현상을 제어할 수 있는 경화 공정을 개발했다.

☞ EMC (Epoxy Molding Compund) : 수분, 열, 충격 등 다양한 외부 환경으로부터 반도체 회로를 효과적으로 보호하는 회로 보호재를 말한다.

공동연구팀은 반도체 패키지의 접합 온도를 낮추기 이번 연구에서 두 재료의 접합이 일어나는 온도 직전에 급격히 온도를 낮춰주는 접합 온도 제어 기반의 EMC 경화 공정 기술을 개발하였다. 열경화성 고분자인 EMC는 경화 공정 중 기판과 접합이 발생하는 온도 직전에 상온으로 급랭을 하게 되면 경화 반응을 억제해 접합 온도를 상온에 가깝게 유도할 수 있으며, 이후 재가열을 통해 EMC를 완전히 경화시킬 수 있다. 이 과정을 통해 패키지의 접합 온도와 사용 온도 차이를 줄여줌으로써 요소 간 열수축 차이에 의한 길이 변화 차이를 최소화해 휨을 줄일 수 있다. 이를 위해서는 두 재료 사이의 정확한 접합 온도를 분석하는 것이 중요하며, 연구팀은 경화 공정 중에 발생하는 EMC의 화학적 수축을 고려한 접합 온도를 구하는 식을 유도했으며, 변형율 측정 시스템을 활용해 이를 검증했다.

이러한 과정을 통해 정확히 측정된 접합 온도 직전에서 급랭 과정을 도입한 새로운 경화 공정을 통해 기존 EMC 경화 공정 대비 반도체 패키지의 휨은 27% 감소했으며, EMC와 기판 경계면의 기계적 강도는 약 40% 상승했다. 또한, 급랭 과정을 포함하는 경화 공정을 거친 EMC의 기계적 물성은 기존 공정과 차이가 없음을 확인했다. 연구 책임자인 김성수 교수는 “접합 온도 제어 기반의 새로운 EMC 경화 공정은 경박단소화 되어가고 있는 반도체 패키지에서 지속적으로 대두되고 있는 휨 문제를 해결하여 반도체 패키지의 수율을 향상시킬 뿐만 아니라 내구성도 강화할 수 있을 기반 기술이 될 것”이라고 연구 의미를 설명했다.

기계공학과 박성연 박사가 제1 저자로 참여하고 한국연구재단, BK 사업 그리고 국제협력사업 시그니쳐 프로젝트(Signature project)의 지원으로 수행된 이번 연구는 국제 저명 학술지인 ‘ACS applied materials&interfaces’에 지난 3월 1일 자로 게재됐다. (논문명 : Electronic packaging engineered by reducing the bonding temperature via modified cure cycles. doi/10.1021/acsami.2c21229). 또한, 해당 논문의 우수성을 인정받아 표지 논문 (Supplementary cover)으로 선정됐다.

2023.05.02 조회수 8935 -

생생한 3차원 실사 이미지 구현하는 ‘메타브레인’ 개발

우리 대학 전기및전자공학부 유회준 교수 연구팀이 실사에 가까운 이미지를 렌더링할 수 있는 인공지능 기반 3D 렌더링을 모바일 기기에서 구현, 고속, 저전력 인공지능(AI: Artificial Intelligent) 반도체*인 메타브레인(MetaVRain)’을 세계 최초로 개발했다고 7일 밝혔다.

* 인공지능 반도체 : 인식·추론·학습·판단 등 인공지능 처리 기능을 탑재하고, 초지능·초저전력·초신뢰 기반의 최적화된 기술로 구현한 반도체

연구팀이 개발한 인공지능 반도체는 GPU로 구동되는 기존 레이 트레이싱 (ray-tracing)* 기반 3D 렌더링을 새로 제작된 AI 반도체 상에서 인공지능 기반 3차원으로 만들어, 기존의 막대한 비용이 들어가는 3차원 영상 캡쳐 스튜디오가 필요없게 되므로 3D 모델 제작에 드는 비용을 크게 줄이고, 사용되는 메모리를 180배 이상 줄일 수 있다. 특히 블렌더(Blender) 등의 복잡한 소프트웨어를 사용하던 기존 3D 그래픽 편집과 디자인을 간단한 인공지능 학습만으로 대체하여, 일반인도 손쉽게 원하는 스타일을 입히고 편집할 수 있다는 장점이 있다.

*레이 트레이싱 (ray-tracing): 광원, 물체의 형태, 질감에 따라 바뀌는 모든 광선의 궤적을 추적함으로써 실사에 가까운 이미지를 얻도록 하는 기술

한동현 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 지난 2월 18일부터 22일까지 전 세계 반도체 연구자들이 미국 샌프란시스코에 모여 개최한 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표됐다. (논문번호 2.7, 논문명: 메타브레인: A 133mW Real-time Hyper-realistic 3D NeRF Processor with 1D-2D Hybrid Neural Engines for Metaverse on Mobile Devices (저자: 한동현, 류준하, 김상엽, 김상진, 유회준))

유 교수팀은 인공지능을 통해 3D 렌더링을 구현할 때 발생하는 비효율적인 연산들을 발견하고 이를 줄이기 위해 사람의 시각적 인식 방식을 결합한 새로운 컨셉의 반도체를 개발했다. 사람은 사물을 기억할 때, 대략적인 윤곽에서 시작하여, 점점 그 형태를 구체화하는 과정과 바로 직전에 보았던 물체라면 이를 토대로 현재의 물체가 어떻게 생겼는지 바로 추측하는 인지능을 가지고 있다. 이러한 사람의 인지 과정을 모방하여, 새롭게 개발한 반도체는 저해상도 복셀을 통해 미리 사물의 대략적인 형태를 파악하고, 과거 렌더링했던 결과를 토대로, 현재 렌더링할 때 필요한 연산량을 최소화하는 연산 방식을 채택하였다.

유 교수팀이 개발한 메타브레인은 사람의 시각적 인식 과정을 모방한 하드웨어 아키텍처뿐만 아니라 최첨단 CMOS 칩을 함께 개발하여, 세계 최고의 성능을 달성하였다. 메타브레인은 인공지능 기반 3D 렌더링 기술에 최적화되어, 최대 100 FPS 이상의 렌더링 속도를 달성하였으며, 이는 기존 GPU보다 911배 빠른 속도다. 뿐만아니라, 1개 영상화면 처리 당 소모에너지를 나타내는 에너지효율 역시 GPU 대비 26,400배 높인 연구 결과로 VR/AR 헤드셋, 모바일 기기에서도 인공지능 기반 실시간 렌더링의 가능성을 열었다.

연구팀은 메타브레인의 활용 예시를 보여주고자, 스마트 3D 렌더링 응용시스템을 함께 개발하였으며, 사용자가 선호하는 스타일에 맞춰, 3D 모델의 스타일을 바꾸는 예제를 보여주었다. 인공지능에게 원하는 스타일의 이미지를 주고 재학습만 수행하면 되기 때문에, 복잡한 소프트웨어의 도움 없이도 손쉽게 3D 모델의 스타일을 손쉽게 바꿀 수 있다. 유 교수팀이 구현한 응용시스템의 예시 이외에도, 사용자의 얼굴을 본떠 만든 실제에 가까운 3D 아바타를 만들거나, 각종 구조물들의 3D 모델을 만들고 영화 제작 환경에 맞춰 날씨를 바꾸는 등 다양한 응용 예시가 가능할 것으로 기대된다.

연구팀은 메타브레인을 시작으로, 앞으로의 3D 그래픽스 분야 역시 인공지능으로 대체되기 시작할 것으로 기대한다며, 인공지능과 3D 그래픽스의 결합은 메타버스 실현을 위한 큰 기술적 혁신이라는 점을 밝혔다.

연구를 주도한 KAIST 전기및전자공학부 유회준 교수는 “현재 3D 그래픽스는 사람이 사물을 어떻게 보고 있는지가 아니라, 사물이 어떻게 생겼는지를 묘사하는데 집중하고 있다”라며 “이번 연구는 인공지능이 사람의 공간 인지 능력을 모방하여 사람이 사물을 인식하고 표현하는 방법을 차용함으로써 효율적인 3D 그래픽스를 가능케 한 연구”라고 본 연구의 의의를 밝혔다. 또한 “메타버스의 실현은 본 연구에서 보인 것처럼 인공지능 기술의 혁신과 인공지능 반도체의 혁신이 함께 이루어질 것”이라 미래를 전망하였다.

데모 동영상 유튜브 주소: https://www.youtube.com/watch?v=m-aqnZhALv0

2023.03.07 조회수 9517

생생한 3차원 실사 이미지 구현하는 ‘메타브레인’ 개발

우리 대학 전기및전자공학부 유회준 교수 연구팀이 실사에 가까운 이미지를 렌더링할 수 있는 인공지능 기반 3D 렌더링을 모바일 기기에서 구현, 고속, 저전력 인공지능(AI: Artificial Intelligent) 반도체*인 메타브레인(MetaVRain)’을 세계 최초로 개발했다고 7일 밝혔다.

* 인공지능 반도체 : 인식·추론·학습·판단 등 인공지능 처리 기능을 탑재하고, 초지능·초저전력·초신뢰 기반의 최적화된 기술로 구현한 반도체

연구팀이 개발한 인공지능 반도체는 GPU로 구동되는 기존 레이 트레이싱 (ray-tracing)* 기반 3D 렌더링을 새로 제작된 AI 반도체 상에서 인공지능 기반 3차원으로 만들어, 기존의 막대한 비용이 들어가는 3차원 영상 캡쳐 스튜디오가 필요없게 되므로 3D 모델 제작에 드는 비용을 크게 줄이고, 사용되는 메모리를 180배 이상 줄일 수 있다. 특히 블렌더(Blender) 등의 복잡한 소프트웨어를 사용하던 기존 3D 그래픽 편집과 디자인을 간단한 인공지능 학습만으로 대체하여, 일반인도 손쉽게 원하는 스타일을 입히고 편집할 수 있다는 장점이 있다.

*레이 트레이싱 (ray-tracing): 광원, 물체의 형태, 질감에 따라 바뀌는 모든 광선의 궤적을 추적함으로써 실사에 가까운 이미지를 얻도록 하는 기술

한동현 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 지난 2월 18일부터 22일까지 전 세계 반도체 연구자들이 미국 샌프란시스코에 모여 개최한 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표됐다. (논문번호 2.7, 논문명: 메타브레인: A 133mW Real-time Hyper-realistic 3D NeRF Processor with 1D-2D Hybrid Neural Engines for Metaverse on Mobile Devices (저자: 한동현, 류준하, 김상엽, 김상진, 유회준))

유 교수팀은 인공지능을 통해 3D 렌더링을 구현할 때 발생하는 비효율적인 연산들을 발견하고 이를 줄이기 위해 사람의 시각적 인식 방식을 결합한 새로운 컨셉의 반도체를 개발했다. 사람은 사물을 기억할 때, 대략적인 윤곽에서 시작하여, 점점 그 형태를 구체화하는 과정과 바로 직전에 보았던 물체라면 이를 토대로 현재의 물체가 어떻게 생겼는지 바로 추측하는 인지능을 가지고 있다. 이러한 사람의 인지 과정을 모방하여, 새롭게 개발한 반도체는 저해상도 복셀을 통해 미리 사물의 대략적인 형태를 파악하고, 과거 렌더링했던 결과를 토대로, 현재 렌더링할 때 필요한 연산량을 최소화하는 연산 방식을 채택하였다.

유 교수팀이 개발한 메타브레인은 사람의 시각적 인식 과정을 모방한 하드웨어 아키텍처뿐만 아니라 최첨단 CMOS 칩을 함께 개발하여, 세계 최고의 성능을 달성하였다. 메타브레인은 인공지능 기반 3D 렌더링 기술에 최적화되어, 최대 100 FPS 이상의 렌더링 속도를 달성하였으며, 이는 기존 GPU보다 911배 빠른 속도다. 뿐만아니라, 1개 영상화면 처리 당 소모에너지를 나타내는 에너지효율 역시 GPU 대비 26,400배 높인 연구 결과로 VR/AR 헤드셋, 모바일 기기에서도 인공지능 기반 실시간 렌더링의 가능성을 열었다.

연구팀은 메타브레인의 활용 예시를 보여주고자, 스마트 3D 렌더링 응용시스템을 함께 개발하였으며, 사용자가 선호하는 스타일에 맞춰, 3D 모델의 스타일을 바꾸는 예제를 보여주었다. 인공지능에게 원하는 스타일의 이미지를 주고 재학습만 수행하면 되기 때문에, 복잡한 소프트웨어의 도움 없이도 손쉽게 3D 모델의 스타일을 손쉽게 바꿀 수 있다. 유 교수팀이 구현한 응용시스템의 예시 이외에도, 사용자의 얼굴을 본떠 만든 실제에 가까운 3D 아바타를 만들거나, 각종 구조물들의 3D 모델을 만들고 영화 제작 환경에 맞춰 날씨를 바꾸는 등 다양한 응용 예시가 가능할 것으로 기대된다.

연구팀은 메타브레인을 시작으로, 앞으로의 3D 그래픽스 분야 역시 인공지능으로 대체되기 시작할 것으로 기대한다며, 인공지능과 3D 그래픽스의 결합은 메타버스 실현을 위한 큰 기술적 혁신이라는 점을 밝혔다.

연구를 주도한 KAIST 전기및전자공학부 유회준 교수는 “현재 3D 그래픽스는 사람이 사물을 어떻게 보고 있는지가 아니라, 사물이 어떻게 생겼는지를 묘사하는데 집중하고 있다”라며 “이번 연구는 인공지능이 사람의 공간 인지 능력을 모방하여 사람이 사물을 인식하고 표현하는 방법을 차용함으로써 효율적인 3D 그래픽스를 가능케 한 연구”라고 본 연구의 의의를 밝혔다. 또한 “메타버스의 실현은 본 연구에서 보인 것처럼 인공지능 기술의 혁신과 인공지능 반도체의 혁신이 함께 이루어질 것”이라 미래를 전망하였다.

데모 동영상 유튜브 주소: https://www.youtube.com/watch?v=m-aqnZhALv0

2023.03.07 조회수 9517 -

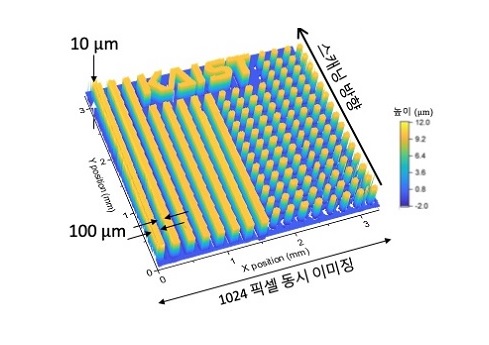

반도체 소자 내의 복잡한 움직임을 관측할 수 있는 초고속 카메라 개발

우리 대학 김정원 교수 연구팀이 반도체 소자 내의 미세 구조와 동적 특성을 고해상도로 측정할 수 있는 초고속 카메라 기술을 개발하였다고 밝혔다.

기존에는 볼 수 없었던 반도체 소자 내에서의 빠르고 불규칙적인 복잡한 움직임을 이제 초고속 카메라로 관측할 수 있게 되었다.

기계공학과 나용진 박사가 제 1저자로 참여하고 기계공학과 유홍기, 이정철 교수팀 및 한국표준과학연구원(KRISS) 서준호, 강주식 박사팀이 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 ‘빛: 과학과 응용(Light: Science & Applications)’ [IF=20.257] 2월 15일 字에 게재됐다. (논문명: Massively parallel electro-optic sampling of space-encoded optical pulses for ultrafast multi-dimensional imaging)

최근 마이크로 및 나노 소자들의 복잡도와 기능성이 급격하게 향상됨에 따라 이들 소자 내의 미세 구조와 동적인 움직임을 실시간으로 정확하게 측정해야 할 필요성이 급증하고 있다. 미세 구조 측정 측면에서는 다양한 3차원 집적회로와 소자들의 발전으로 더 큰 웨이퍼 영역에 대해 더 높은 분해능 및 측정속도를 가지는 계측 기술이 반도체 산업에서 중요해지고 있다. 한편 동적 특성의 측정은 마이크로 및 나노 소자 내에서의 물리현상들을 이해하고 다양한 응용 분야들로 발전시키는 데 중요하다. 특히 다양한 역학 현상의 관측을 위해서는 더 높은 해상도, 더 빠른 측정속도 및 더 큰 측정범위를 필요로 하지만 기존의 측정 기술들은 여러가지 한계들을 가지고 있었다.

이번 연구는 기존의 한계를 극복한 새로운 초고속 카메라 기술을 개발하였다. 100펨토초(10조분이 1초) 정도의 매우 짧은 펄스폭을 가지는 빛 펄스를 1000개 이상의 다른 색을 가지는 펄스들로 쪼갠 후, 각기 다른 색을 가진 펄스들을 이용하여 서로 다른 공간적 위치에서의 높낮이를 정밀하게 측정할 수 있는 기술이다. 구현한 기술은 초당 2.6억개의 픽셀들에 대한 높낮이의 차이를 최고 330피코미터(30억분의 1미터) 수준까지 측정할 수 있을 정도로 빠르고 정밀하다. 연구팀은 이를 이용하여 복잡한 3차원 형상을 고속으로 정밀하고 정확하게 측정할 수 있는 초고속 카메라 기능을 선보였고, 기존의 측정 기술로는 관측하기 어렵던 복잡하고 비반복적인 고속의 동역학 현상들을 성공적으로 관측할 수 있었다.

이번에 개발한 초고속 카메라 기술의 고속 형상 이미징 속도와 높은 공간 분해능을 이용하면 반도체 공정이나 3D 프린팅 과정을 실시간으로 모니터링하며 공정을 제어할 수 있어 점점 고도화 및 집적화 되는 공정의 수율을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다. 또한 다양한 진폭이 존재하면서 동시에 매우 빠른 순간 속도를 갖는 미세 구조의 움직임을 포착할 수 있음을 보여, 기존에 관찰하지 못했던 복잡한 비선형(nonlinear) 및 과도(transient)의 물리 현상들을 탐구하는 차세대 계측 기술로 발전할 수 있을 것으로 기대된다.

김정원 교수는 “이번 연구에서는 1차원적인 선 모양의 빛을 스캔해서 움직이는 방식으로 2차원 표면의 높낮이를 측정하였으나, 향후에는 2차원 표면의 높낮이를 스캔 없이 한번에 측정할 수 있는 방식으로 기술을 발전시킬 예정”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견후속연구, 선도연구센터, 기초연구실 및 중견연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.02 조회수 10433

반도체 소자 내의 복잡한 움직임을 관측할 수 있는 초고속 카메라 개발

우리 대학 김정원 교수 연구팀이 반도체 소자 내의 미세 구조와 동적 특성을 고해상도로 측정할 수 있는 초고속 카메라 기술을 개발하였다고 밝혔다.

기존에는 볼 수 없었던 반도체 소자 내에서의 빠르고 불규칙적인 복잡한 움직임을 이제 초고속 카메라로 관측할 수 있게 되었다.

기계공학과 나용진 박사가 제 1저자로 참여하고 기계공학과 유홍기, 이정철 교수팀 및 한국표준과학연구원(KRISS) 서준호, 강주식 박사팀이 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 ‘빛: 과학과 응용(Light: Science & Applications)’ [IF=20.257] 2월 15일 字에 게재됐다. (논문명: Massively parallel electro-optic sampling of space-encoded optical pulses for ultrafast multi-dimensional imaging)

최근 마이크로 및 나노 소자들의 복잡도와 기능성이 급격하게 향상됨에 따라 이들 소자 내의 미세 구조와 동적인 움직임을 실시간으로 정확하게 측정해야 할 필요성이 급증하고 있다. 미세 구조 측정 측면에서는 다양한 3차원 집적회로와 소자들의 발전으로 더 큰 웨이퍼 영역에 대해 더 높은 분해능 및 측정속도를 가지는 계측 기술이 반도체 산업에서 중요해지고 있다. 한편 동적 특성의 측정은 마이크로 및 나노 소자 내에서의 물리현상들을 이해하고 다양한 응용 분야들로 발전시키는 데 중요하다. 특히 다양한 역학 현상의 관측을 위해서는 더 높은 해상도, 더 빠른 측정속도 및 더 큰 측정범위를 필요로 하지만 기존의 측정 기술들은 여러가지 한계들을 가지고 있었다.

이번 연구는 기존의 한계를 극복한 새로운 초고속 카메라 기술을 개발하였다. 100펨토초(10조분이 1초) 정도의 매우 짧은 펄스폭을 가지는 빛 펄스를 1000개 이상의 다른 색을 가지는 펄스들로 쪼갠 후, 각기 다른 색을 가진 펄스들을 이용하여 서로 다른 공간적 위치에서의 높낮이를 정밀하게 측정할 수 있는 기술이다. 구현한 기술은 초당 2.6억개의 픽셀들에 대한 높낮이의 차이를 최고 330피코미터(30억분의 1미터) 수준까지 측정할 수 있을 정도로 빠르고 정밀하다. 연구팀은 이를 이용하여 복잡한 3차원 형상을 고속으로 정밀하고 정확하게 측정할 수 있는 초고속 카메라 기능을 선보였고, 기존의 측정 기술로는 관측하기 어렵던 복잡하고 비반복적인 고속의 동역학 현상들을 성공적으로 관측할 수 있었다.

이번에 개발한 초고속 카메라 기술의 고속 형상 이미징 속도와 높은 공간 분해능을 이용하면 반도체 공정이나 3D 프린팅 과정을 실시간으로 모니터링하며 공정을 제어할 수 있어 점점 고도화 및 집적화 되는 공정의 수율을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다. 또한 다양한 진폭이 존재하면서 동시에 매우 빠른 순간 속도를 갖는 미세 구조의 움직임을 포착할 수 있음을 보여, 기존에 관찰하지 못했던 복잡한 비선형(nonlinear) 및 과도(transient)의 물리 현상들을 탐구하는 차세대 계측 기술로 발전할 수 있을 것으로 기대된다.

김정원 교수는 “이번 연구에서는 1차원적인 선 모양의 빛을 스캔해서 움직이는 방식으로 2차원 표면의 높낮이를 측정하였으나, 향후에는 2차원 표면의 높낮이를 스캔 없이 한번에 측정할 수 있는 방식으로 기술을 발전시킬 예정”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견후속연구, 선도연구센터, 기초연구실 및 중견연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.02 조회수 10433 -

유회준 교수, ISSCC 반도체 설계 최고 권위자로 선정

국제고체회로학회(International Solid-State Circuits Conference, 이하 ISSCC)는 세계 반도체올림픽이라고 불리며 70주년 기념식을 올해 2월 20일 미국 샌프란시스코 메리어트 호텔에서 개최했다.

우리 대학 전기및전자공학부 유회준 교수가 63편의 논문을 발표한 실적으로 동양인으로서 유일하게 톱5에 들어 최다 논문 발표자로 선정되었다고 1일 밝혔다.

유 교수는 ISSCC의 설립 41년이 지난 1995년에 현대전자(現 SK하이닉스)에서 세계 최초로 256M SDRAM을 개발한 뒤 이를 동 학회에서 한국 최초 논문을 발표한 바 있다. 이후 유 교수 연구팀은 KAIST로 옮겨 2000년부터 2023년까지 62편의 논문을 발표하여 동 학회에서 총 63편의 논문을 발표했다.

1996년에 유 교수가 집필한 `DRAM의 설계'라는 책은 삼성전자나 하이닉스 기술자들의 필독서로 활용됐다. 또한, 동 학회에서 DRAM 관련 반도체에 대해 5편, 바이오메디컬용 반도체 및 저전력 무선 통신용 칩에 대해 총 26편, 증강현실(AR)용 웨어러블 반도체에 대해 총 14편 발표했다. 특히 2008년부터 인공지능 반도체를 연구하기 시작해 2014년 세계 최초로 DNN 가속기를 발표하는 등 올해까지 총 18 편의 인공지능(이하 AI) 반도체 관련 연구 결과를 동 학회에서 발표했다. 아울러, 아시아 교수로는 최초로 2019년 AI 반도체에 관련한 ISSCC 기조강연자로 초청되기도 하였다.

올해는 특히 트랜지스터의 발명 75주년이기도 한데 이를 기념하기 위해 국제전기전자공학회 (IEEE) 전자소자학회/고체회로학회 (EDS/SSCS) 에서 10인의 대표강연자를 선정하여 세계 순회 강연을 계획 중에 있으며 이 중 1인으로 유 교수가 선정됐다. 또한 올해는 모든 반도체 제조에 이용되는 모스펫(이하 MOSFET)발명 60주년이기도 한데 MOSFET의 발명자인 강대원 박사를 기리는 강대원 상을 올해 2월 14일에 한국반도체 학술대회에서 수상하기도 했다.

올해 ISSCC 학회에서는 DRAM을 이용한 지능형 반도체(이하 PIM 반도체)인 다이나플라지아(DynaPlasia), 뉴로모픽 반도체인 스파이크 인공신경망(SNN, Spike Neural Network)과 기존의 합성곱 인공신경망(CNN, Convolutional Neural Network)을 결합해 저전력으로 동작하는 상보 심층신경망(C-DNN), 그리고 3차원 영상 제작 및 가속의 혁명을 가져올 NeRF(Neural Radiance Fields) 가속 칩을 세계 최초로 개발해 총 3편의 혁신적인 새로운 연구 방향을 제시하는 논문들을 발표하여 매우 우수하다는 평가를 받았다.

유 교수의 연구 결과에 대해 일본 동경대 전자공학과 학과장인 타케우치 교수는 "항상 새로운 방향을 제시하는 연구를 발표하는 것이 존경스럽다"고 했으며 미국 MIT 공대 학장인 아난싸 찬드라카산 교수는 "끊임없이 좋은 연구 결과를 내는 그 비결을 알고 싶다"며 찬사를 보내고 있다.

유 교수의 연구 결과는 삼성전자에 기술이전 되기도 했고, 특히 5개의 국내 대표 AI 반도체 벤처 창업들이 있다. 이중 `리벨리온'은 최근 챗GPT용 가속 인공지능 칩인 아톰칩(ATOM)을 개발해 KT와 함께 상용화를 하고 있으며 `모빌린트'는 자동차용 인공지능 칩을 개발하여 2023년 CES에서 선보이기도 했다.

유회준 교수는 2022년 6월에 과기정통부의 지원으로 PIM반도체 설계연구센터(AI-PIM)을 KAIST에 설립해 한국의 PIM반도체 연구의 허브로서 한국 메모리 산업, 시스템 반도체 기술의 업그레이드와 미래 도약 발판을 위해 아직도 왕성한 연구 의욕을 불태우고 있다.

2023.03.02 조회수 8983

유회준 교수, ISSCC 반도체 설계 최고 권위자로 선정

국제고체회로학회(International Solid-State Circuits Conference, 이하 ISSCC)는 세계 반도체올림픽이라고 불리며 70주년 기념식을 올해 2월 20일 미국 샌프란시스코 메리어트 호텔에서 개최했다.

우리 대학 전기및전자공학부 유회준 교수가 63편의 논문을 발표한 실적으로 동양인으로서 유일하게 톱5에 들어 최다 논문 발표자로 선정되었다고 1일 밝혔다.

유 교수는 ISSCC의 설립 41년이 지난 1995년에 현대전자(現 SK하이닉스)에서 세계 최초로 256M SDRAM을 개발한 뒤 이를 동 학회에서 한국 최초 논문을 발표한 바 있다. 이후 유 교수 연구팀은 KAIST로 옮겨 2000년부터 2023년까지 62편의 논문을 발표하여 동 학회에서 총 63편의 논문을 발표했다.

1996년에 유 교수가 집필한 `DRAM의 설계'라는 책은 삼성전자나 하이닉스 기술자들의 필독서로 활용됐다. 또한, 동 학회에서 DRAM 관련 반도체에 대해 5편, 바이오메디컬용 반도체 및 저전력 무선 통신용 칩에 대해 총 26편, 증강현실(AR)용 웨어러블 반도체에 대해 총 14편 발표했다. 특히 2008년부터 인공지능 반도체를 연구하기 시작해 2014년 세계 최초로 DNN 가속기를 발표하는 등 올해까지 총 18 편의 인공지능(이하 AI) 반도체 관련 연구 결과를 동 학회에서 발표했다. 아울러, 아시아 교수로는 최초로 2019년 AI 반도체에 관련한 ISSCC 기조강연자로 초청되기도 하였다.

올해는 특히 트랜지스터의 발명 75주년이기도 한데 이를 기념하기 위해 국제전기전자공학회 (IEEE) 전자소자학회/고체회로학회 (EDS/SSCS) 에서 10인의 대표강연자를 선정하여 세계 순회 강연을 계획 중에 있으며 이 중 1인으로 유 교수가 선정됐다. 또한 올해는 모든 반도체 제조에 이용되는 모스펫(이하 MOSFET)발명 60주년이기도 한데 MOSFET의 발명자인 강대원 박사를 기리는 강대원 상을 올해 2월 14일에 한국반도체 학술대회에서 수상하기도 했다.

올해 ISSCC 학회에서는 DRAM을 이용한 지능형 반도체(이하 PIM 반도체)인 다이나플라지아(DynaPlasia), 뉴로모픽 반도체인 스파이크 인공신경망(SNN, Spike Neural Network)과 기존의 합성곱 인공신경망(CNN, Convolutional Neural Network)을 결합해 저전력으로 동작하는 상보 심층신경망(C-DNN), 그리고 3차원 영상 제작 및 가속의 혁명을 가져올 NeRF(Neural Radiance Fields) 가속 칩을 세계 최초로 개발해 총 3편의 혁신적인 새로운 연구 방향을 제시하는 논문들을 발표하여 매우 우수하다는 평가를 받았다.

유 교수의 연구 결과에 대해 일본 동경대 전자공학과 학과장인 타케우치 교수는 "항상 새로운 방향을 제시하는 연구를 발표하는 것이 존경스럽다"고 했으며 미국 MIT 공대 학장인 아난싸 찬드라카산 교수는 "끊임없이 좋은 연구 결과를 내는 그 비결을 알고 싶다"며 찬사를 보내고 있다.

유 교수의 연구 결과는 삼성전자에 기술이전 되기도 했고, 특히 5개의 국내 대표 AI 반도체 벤처 창업들이 있다. 이중 `리벨리온'은 최근 챗GPT용 가속 인공지능 칩인 아톰칩(ATOM)을 개발해 KT와 함께 상용화를 하고 있으며 `모빌린트'는 자동차용 인공지능 칩을 개발하여 2023년 CES에서 선보이기도 했다.

유회준 교수는 2022년 6월에 과기정통부의 지원으로 PIM반도체 설계연구센터(AI-PIM)을 KAIST에 설립해 한국의 PIM반도체 연구의 허브로서 한국 메모리 산업, 시스템 반도체 기술의 업그레이드와 미래 도약 발판을 위해 아직도 왕성한 연구 의욕을 불태우고 있다.

2023.03.02 조회수 8983