-

박찬범, 스티브 박 교수, 혈액 기반 알츠하이머병 멀티플렉스 진단센서 개발

KAIST(총장 신성철) 신소재공학과 박찬범 교수와 스티브 박 교수 공동 연구팀이 혈액으로 알츠하이머병을 진단할 수 있는 센서를 개발하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 진단 센서를 활용해 혈액 내에 존재하는 베타-아밀로이드 및 타우 단백질 등 알츠하이머병과 관련한 4종의 바이오마커 농도를 측정·비교하면 민감도는 90%, 정확도 88.6%로 중증 알츠하이머 환자를 구별해 낼 수 있다.

김가영 박사과정·김민지 석사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지‘네이처 커뮤니케이션스(Nature communications)’1월 8일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Clinically accurate diagnosis of Alzheimer’s disease via multiplexed sensing of core biomarkers in human plasma)

알츠하이머병은 치매의 약 70%를 차지하는 대표적인 치매 질환이다. 현재 전 세계 65세 이상 인구 중 10% 이상이 이 질병으로 인해 고통을 받고 있다. 하지만 현재의 진단 방법은 고가의 양전자 단층촬영(PET) 또는 자기공명영상진단(MRI) 장비를 사용해야만 하기에 많은 환자를 진단하기 위해서는 저렴하면서도 정확한 진단 기술개발의 필요성이 제기돼 왔다.

연구팀은 랑뮤어 블라젯(Langmuir-blodgett)이라는 기술을 이용해 고밀도로 정렬한 탄소 나노튜브(Carbon nanotube)를 기반으로 한 고민감성의 저항 센서를 개발했다. 탄소 나노튜브를 고밀도로 정렬하게 되면 무작위의 방향성을 가질 때 생성되는 접합 저항(Tube-to-tube junction resistance)을 최소화할 수 있어 분석물을 더 민감하게 검출할 수 있다.

실제로 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브를 이용한 저항 센서는 기존에 개발된 탄소 나노튜브 기반의 바이오센서들 대비 100배 이상의 높은 민감도를 보였다.

연구팀은 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브를 이용해 혈액에 존재하는 알츠하이머병의 바이오마커 4종류를 동시에 측정할 수 있는 저항 센서 칩을 제작했다. 알츠하이머병의 대표적인 바이오마커인 베타-아밀로이드 42 (β-amyloid42,), 베타-아밀로이드 40 (β-amyloid40), 총-타우 단백질 (Total tau proteins) 및 과인산화된 타우 단백질 (Phosphorylated tau proteins)은 그 양이 알츠하이머병의 병리와 직접적인 상관관계를 가지기 때문에 알츠하이머병 환자를 구별해 내는 데 매우 유용하다.

고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브 기반 센서 칩을 이용해 실제 알츠하이머 환자와 정상인의 혈액 샘플 내에 존재하는 4종의 바이오마커 농도를 측정 하고 비교한 결과, 민감도와 선택성은 각각 90%, 그리고 88.6%의 정확도를 지녀 중증 알츠하이머 환자를 상당히 정확하게 진단할 수 있음을 확인했다. 연구팀이 개발한 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브 센서는 측정방식이 간편하고, 제작비용도 저렴하다.

박찬범 교수는“본 연구는 알츠하이머병으로 이미 확정된 중증환자들을 대상으로 진행하였다. 향후 실제 진료 환경에 활용하기 위해서는 경도인지장애 (Mild cognitive impairment) 환자의 진단 가능성을 테스트하는 것이 필요하다”며“이를 위하여 경도인지장애 코호트, 치매 코호트 등의 범국가적인 인프라 구축이 필수적이며, 국가 공공기관의 적극적인 연구 네트워크 구축 및 지원의 장기성 보장이 요구된다”고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자 지원사업과 충남대병원 및 충북대병원 인체자원은행의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 혈액 내에 존재하는 총 4종의 바이오마커 농도를 측정해 알츠하이머병 환자를 구별하는 고밀도로 정렬된 카본 나노튜브 기반 저항 센서의 모식도

그림 2. 진단 센서 성능

박찬범, 스티브 박 교수, 혈액 기반 알츠하이머병 멀티플렉스 진단센서 개발

KAIST(총장 신성철) 신소재공학과 박찬범 교수와 스티브 박 교수 공동 연구팀이 혈액으로 알츠하이머병을 진단할 수 있는 센서를 개발하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 진단 센서를 활용해 혈액 내에 존재하는 베타-아밀로이드 및 타우 단백질 등 알츠하이머병과 관련한 4종의 바이오마커 농도를 측정·비교하면 민감도는 90%, 정확도 88.6%로 중증 알츠하이머 환자를 구별해 낼 수 있다.

김가영 박사과정·김민지 석사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지‘네이처 커뮤니케이션스(Nature communications)’1월 8일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Clinically accurate diagnosis of Alzheimer’s disease via multiplexed sensing of core biomarkers in human plasma)

알츠하이머병은 치매의 약 70%를 차지하는 대표적인 치매 질환이다. 현재 전 세계 65세 이상 인구 중 10% 이상이 이 질병으로 인해 고통을 받고 있다. 하지만 현재의 진단 방법은 고가의 양전자 단층촬영(PET) 또는 자기공명영상진단(MRI) 장비를 사용해야만 하기에 많은 환자를 진단하기 위해서는 저렴하면서도 정확한 진단 기술개발의 필요성이 제기돼 왔다.

연구팀은 랑뮤어 블라젯(Langmuir-blodgett)이라는 기술을 이용해 고밀도로 정렬한 탄소 나노튜브(Carbon nanotube)를 기반으로 한 고민감성의 저항 센서를 개발했다. 탄소 나노튜브를 고밀도로 정렬하게 되면 무작위의 방향성을 가질 때 생성되는 접합 저항(Tube-to-tube junction resistance)을 최소화할 수 있어 분석물을 더 민감하게 검출할 수 있다.

실제로 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브를 이용한 저항 센서는 기존에 개발된 탄소 나노튜브 기반의 바이오센서들 대비 100배 이상의 높은 민감도를 보였다.

연구팀은 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브를 이용해 혈액에 존재하는 알츠하이머병의 바이오마커 4종류를 동시에 측정할 수 있는 저항 센서 칩을 제작했다. 알츠하이머병의 대표적인 바이오마커인 베타-아밀로이드 42 (β-amyloid42,), 베타-아밀로이드 40 (β-amyloid40), 총-타우 단백질 (Total tau proteins) 및 과인산화된 타우 단백질 (Phosphorylated tau proteins)은 그 양이 알츠하이머병의 병리와 직접적인 상관관계를 가지기 때문에 알츠하이머병 환자를 구별해 내는 데 매우 유용하다.

고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브 기반 센서 칩을 이용해 실제 알츠하이머 환자와 정상인의 혈액 샘플 내에 존재하는 4종의 바이오마커 농도를 측정 하고 비교한 결과, 민감도와 선택성은 각각 90%, 그리고 88.6%의 정확도를 지녀 중증 알츠하이머 환자를 상당히 정확하게 진단할 수 있음을 확인했다. 연구팀이 개발한 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브 센서는 측정방식이 간편하고, 제작비용도 저렴하다.

박찬범 교수는“본 연구는 알츠하이머병으로 이미 확정된 중증환자들을 대상으로 진행하였다. 향후 실제 진료 환경에 활용하기 위해서는 경도인지장애 (Mild cognitive impairment) 환자의 진단 가능성을 테스트하는 것이 필요하다”며“이를 위하여 경도인지장애 코호트, 치매 코호트 등의 범국가적인 인프라 구축이 필수적이며, 국가 공공기관의 적극적인 연구 네트워크 구축 및 지원의 장기성 보장이 요구된다”고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자 지원사업과 충남대병원 및 충북대병원 인체자원은행의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 혈액 내에 존재하는 총 4종의 바이오마커 농도를 측정해 알츠하이머병 환자를 구별하는 고밀도로 정렬된 카본 나노튜브 기반 저항 센서의 모식도

그림 2. 진단 센서 성능

2020.01.15

조회수 21000

-

조광현 교수, 암세포를 정상세포로 되돌리는 초기 원천기술 개발

우리대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 대장암세포를 일반적인 정상 세포로 되돌리는 초기 원천기술을 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 대장암세포와 정상 대장 세포의 유전자 조절 네트워크를 분석해 대장암세포를 정상 대장 세포로 변환하는데 필요한 핵심 인자를 규명하고, 이를 통해 암세포의 정상 세포화라는 새로운 치료 원리를 개발했다.

KAIST 이수범 연구원, 황채영, 김동산 박사, 한영현 박사과정, 서울삼성병원의 이찬수 박사, 홍성노 교수, 김석형 교수 등이 참여한 이번 연구결과는 미국암학회(AACR)에서 출간하는 국제저널 ‘분자암연구(Molecular Cancer Research)’ 1월 2일 자 표지논문으로 게재됐으며, 하이라이트 특집 기사도 함께 출판됐다. (논문명: Network inference analysis identifies SETDB1 as a key regulator for reverting colorectal cancer cells into differentiated normal-like cells).

현재 항암치료로 가장 널리 사용되는 항암 화학요법은 빠르게 분열하는 암세포를 공격해 죽임으로써 암세포의 증식을 억제하는 방식이다. 이 기술은 신체 내 정상적으로 분열하고 있는 세포들까지도 함께 사멸시켜 구토, 설사, 탈모, 골수 기능장애, 무기력 등의 부작용을 일으킨다.

게다가 암세포들은 항암제에 본질적인 내성을 갖거나 새로운 내성을 갖게 돼 약물에 높은 저항성을 가지는 암세포로 진화하게 된다. 따라서 현재의 항암치료는 내성을 보이는 암세포를 없애기 위해 더 많은 정상 세포의 사멸을 감수해야만 하는 문제를 갖는다.

이를 극복하기 위해 암세포만을 특이적으로 없애는 표적 항암요법과 우리 몸의 면역시스템을 활용한 면역 항암요법이 주목을 받고 있으나 각각 효과와 적용대상이 매우 제한적이며 장기치료 시 여전히 내성 발생의 문제가 보고되고 있다. 이처럼 현재 개발된 항암요법들은 암세포를 죽여야 하는 공통적인 조건 때문에 근본적인 한계를 가진다.

문제 해결을 위해 연구팀은 암세포를 정상 세포로 변환하는 새로운 방식의의 치료전략을 제안했다. 암세포가 정상 세포로 변환되는 현상은 20세기 초부터 간혹 관찰됐지만, 그 원리가 연구되지 않았으며 또한 이를 인위적으로 제어하는 기술도 연구된 바 없었다.

1907년 스위스 병리학자 막스 아스카나지(Max Askanazy)가 난소의 기형종(테라토마)이 정상 세포로 분화되는 현상을 발견한 이래로 다양한 암종에서 정상 세포로 변화되는 현상들이 산발적으로 보고됐고, 이러한 보고에서는 암세포가 돌연변이를 지닌 상태에서 주변 미세환경의 변화나 특정 자극 때문에 정상 세포의 상태로 되돌아가는 현상만이 관찰됐다.

조 교수 연구팀은 시스템생물학 연구방법을 통해 대장암세포를 정상 대장 세포로 변환할 수 있는 핵심조절인자를 탐구했고, 그 결과 다섯 개의 핵심전사인자(CDX2, ELF3, HNF4G, PPARG, VDR)와 이들의 전사 활성도를 억제하고 있는 후성유전학적 조절인자인 SETDB1을 발견했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 SETDB1을 억제함으로써 암세포를 효과적으로 정상 세포로 변환할 수 있음을 분자세포실험을 통해 증명했다. 대장암세포에서 SETDB1을 억제했을 때 세포가 분열을 중지하고 정상 대장 세포의 유전자 발현패턴을 회복하는 것을 확인했다.

이번 연구에 따르면 암세포에서는 암 특이적으로 활성화된 후성유전학적 조절인자 SETDB1이 정상 세포의 핵심전사인자를 억제해 암세포가 정상 세포로 변환하는 것을 차단하고 있는 것으로 밝혀졌다. 즉, SETDB1을 조절함으로써 다시 원래의 정상 세포 상태로 되돌릴 수 있음을 증명한 것이다.

조 교수 연구팀은 서울삼성병원과의 협동 연구를 통해 SETDB1이 높게 발현되는 대장암세포를 가진 환자들에게서 더 안 좋은 예후가 나타남을 확인했으며, 환자 유래 대장암 오가노이드(3차원으로 배양한 장기유사체)에서 SETDB1의 발현을 억제했을 때 다시 정상 세포와 같은 형태로 변화함을 관찰했다.

이번 연구에서 찾아낸 타겟 단백질의 활성을 억제할 수 있는 저분자화합물은 아직 개발된 바 없으며 추후 신약개발과 전임상실험을 통해 암세포의 정상 세포화라는 새로운 치료 기술이 본격적으로 실현될 수 있을 것으로 보인다.

이러한 새로운 개념의 치료전략이 적용된다면 현재 항암치료의 많은 부작용과 내성 발생을 모두 최소화함으로써 환자의 고통을 완화해 삶의 질을 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

조 교수는 “그동안 암은 유전자 변이 축적에 의한 현상이므로 되돌릴 수 없다고 여겨졌으나 이를 되돌릴 가능성을 보여줬다”라며 “이번 연구는 암을 당뇨나 고혈압과 같은 만성질환으로서 잘 관리하면서 삶의 질을 유지할 수 있도록 하는 새로운 항암치료의 서막을 열었다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업, KAIST Grand Challenge 30 사업의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

조광현 교수 연구팀은 SETDB1 단백질이 대장암세포가 정상대장세포로 분화하는 것을 차단하는 후성유전학적 장애물을 형성하고 있다는 사실을 밝히고 이를 억제함으로써 대장암세포를 정상대장세포로 효과적으로 분화시킬 수 있음을 증명하였다.

□ 분자암연구 표지 이미지

조광현 교수, 암세포를 정상세포로 되돌리는 초기 원천기술 개발

우리대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 대장암세포를 일반적인 정상 세포로 되돌리는 초기 원천기술을 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 대장암세포와 정상 대장 세포의 유전자 조절 네트워크를 분석해 대장암세포를 정상 대장 세포로 변환하는데 필요한 핵심 인자를 규명하고, 이를 통해 암세포의 정상 세포화라는 새로운 치료 원리를 개발했다.

KAIST 이수범 연구원, 황채영, 김동산 박사, 한영현 박사과정, 서울삼성병원의 이찬수 박사, 홍성노 교수, 김석형 교수 등이 참여한 이번 연구결과는 미국암학회(AACR)에서 출간하는 국제저널 ‘분자암연구(Molecular Cancer Research)’ 1월 2일 자 표지논문으로 게재됐으며, 하이라이트 특집 기사도 함께 출판됐다. (논문명: Network inference analysis identifies SETDB1 as a key regulator for reverting colorectal cancer cells into differentiated normal-like cells).

현재 항암치료로 가장 널리 사용되는 항암 화학요법은 빠르게 분열하는 암세포를 공격해 죽임으로써 암세포의 증식을 억제하는 방식이다. 이 기술은 신체 내 정상적으로 분열하고 있는 세포들까지도 함께 사멸시켜 구토, 설사, 탈모, 골수 기능장애, 무기력 등의 부작용을 일으킨다.

게다가 암세포들은 항암제에 본질적인 내성을 갖거나 새로운 내성을 갖게 돼 약물에 높은 저항성을 가지는 암세포로 진화하게 된다. 따라서 현재의 항암치료는 내성을 보이는 암세포를 없애기 위해 더 많은 정상 세포의 사멸을 감수해야만 하는 문제를 갖는다.

이를 극복하기 위해 암세포만을 특이적으로 없애는 표적 항암요법과 우리 몸의 면역시스템을 활용한 면역 항암요법이 주목을 받고 있으나 각각 효과와 적용대상이 매우 제한적이며 장기치료 시 여전히 내성 발생의 문제가 보고되고 있다. 이처럼 현재 개발된 항암요법들은 암세포를 죽여야 하는 공통적인 조건 때문에 근본적인 한계를 가진다.

문제 해결을 위해 연구팀은 암세포를 정상 세포로 변환하는 새로운 방식의의 치료전략을 제안했다. 암세포가 정상 세포로 변환되는 현상은 20세기 초부터 간혹 관찰됐지만, 그 원리가 연구되지 않았으며 또한 이를 인위적으로 제어하는 기술도 연구된 바 없었다.

1907년 스위스 병리학자 막스 아스카나지(Max Askanazy)가 난소의 기형종(테라토마)이 정상 세포로 분화되는 현상을 발견한 이래로 다양한 암종에서 정상 세포로 변화되는 현상들이 산발적으로 보고됐고, 이러한 보고에서는 암세포가 돌연변이를 지닌 상태에서 주변 미세환경의 변화나 특정 자극 때문에 정상 세포의 상태로 되돌아가는 현상만이 관찰됐다.

조 교수 연구팀은 시스템생물학 연구방법을 통해 대장암세포를 정상 대장 세포로 변환할 수 있는 핵심조절인자를 탐구했고, 그 결과 다섯 개의 핵심전사인자(CDX2, ELF3, HNF4G, PPARG, VDR)와 이들의 전사 활성도를 억제하고 있는 후성유전학적 조절인자인 SETDB1을 발견했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 SETDB1을 억제함으로써 암세포를 효과적으로 정상 세포로 변환할 수 있음을 분자세포실험을 통해 증명했다. 대장암세포에서 SETDB1을 억제했을 때 세포가 분열을 중지하고 정상 대장 세포의 유전자 발현패턴을 회복하는 것을 확인했다.

이번 연구에 따르면 암세포에서는 암 특이적으로 활성화된 후성유전학적 조절인자 SETDB1이 정상 세포의 핵심전사인자를 억제해 암세포가 정상 세포로 변환하는 것을 차단하고 있는 것으로 밝혀졌다. 즉, SETDB1을 조절함으로써 다시 원래의 정상 세포 상태로 되돌릴 수 있음을 증명한 것이다.

조 교수 연구팀은 서울삼성병원과의 협동 연구를 통해 SETDB1이 높게 발현되는 대장암세포를 가진 환자들에게서 더 안 좋은 예후가 나타남을 확인했으며, 환자 유래 대장암 오가노이드(3차원으로 배양한 장기유사체)에서 SETDB1의 발현을 억제했을 때 다시 정상 세포와 같은 형태로 변화함을 관찰했다.

이번 연구에서 찾아낸 타겟 단백질의 활성을 억제할 수 있는 저분자화합물은 아직 개발된 바 없으며 추후 신약개발과 전임상실험을 통해 암세포의 정상 세포화라는 새로운 치료 기술이 본격적으로 실현될 수 있을 것으로 보인다.

이러한 새로운 개념의 치료전략이 적용된다면 현재 항암치료의 많은 부작용과 내성 발생을 모두 최소화함으로써 환자의 고통을 완화해 삶의 질을 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

조 교수는 “그동안 암은 유전자 변이 축적에 의한 현상이므로 되돌릴 수 없다고 여겨졌으나 이를 되돌릴 가능성을 보여줬다”라며 “이번 연구는 암을 당뇨나 고혈압과 같은 만성질환으로서 잘 관리하면서 삶의 질을 유지할 수 있도록 하는 새로운 항암치료의 서막을 열었다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업, KAIST Grand Challenge 30 사업의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

조광현 교수 연구팀은 SETDB1 단백질이 대장암세포가 정상대장세포로 분화하는 것을 차단하는 후성유전학적 장애물을 형성하고 있다는 사실을 밝히고 이를 억제함으로써 대장암세포를 정상대장세포로 효과적으로 분화시킬 수 있음을 증명하였다.

□ 분자암연구 표지 이미지

2020.01.09

조회수 19648

-

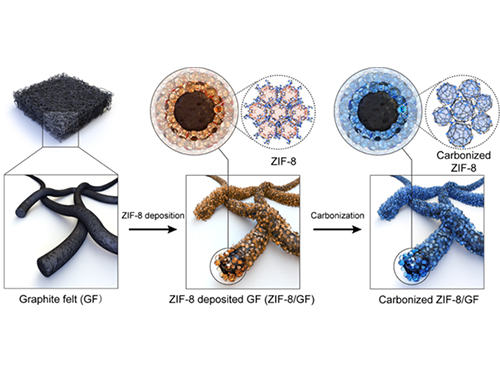

김희탁 김상욱 교수, 멤브레인 필요 없는 새로운 물 기반 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수와 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀이 전기화학 소자의 핵심 부품인 멤브레인을 사용하지 않고도 에너지 효율 80% 이상을 유지하면서 1천 번 이상 구동되는 새로운 개념의 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

이번 연구를 통해 일본, 미국의 수입에 의존해 온 다공성 분리막이나 불소계 이온교환막을 사용하지 않는 기술로, 해당 기술에 대한 대외 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

이주혁 박사과정과 변예린 박사후연구원이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced materials)’12월 27일자 표지논문에 선정됐다.(논문명: High-Energy Efficiency Membraneless Flowless Zn-Br Battery: Utilizing the Electrochemical-Chemical growth of Polybromides)

최근 태양광, 풍력 등 신재생에너지의 불안정한 전력 공급을 해결하기 위해 전기 에너지를 미리 저장했다가 필요한 시간대에 사용할 수 있는 에너지저장장치(ESS)가 주목받고 있다.

현재는 리튬이온전지가 에너지저장장치용 이차전지로 사용되고 있으나 발화성 유기 전해액 및 리튬계 소재로 인한 발화의 위험성을 지니고 있다. 지난 2017년부터 올해 10월까지 총 21건의 에너지저장장치 화재사고가 발생했으며, 전체 에너지저장장치 시설 1천 490개 중 35%인 522개의 가동이 중단되기도 했다.

이러한 이유로 물을 전해질로 사용한 비 발화성 물 기반 이차전지 기술이 에너지저장장치용 차세대 이차전지로 주목받고 있다. 특히 다양한 물 기반 전지 기술 중 아연과 브롬을 활물질로 사용하는 아연-브롬 레독스 흐름 전지는 높은 구동 전압 및 높은 에너지 밀도를 가져 1970년대부터 지속해서 개발돼왔다.

그러나 아연-브롬 레독스 전지는 브롬이 아연과 반응해 전지 수명을 단축시키는 문제로 인해 상용화가 지연됐다. 이러한 반응을 억제하기 위해 펌프를 이용해 브롬이 함유된 전해질을 외부 탱크로 이송해 왔으나, 이는 펌프 구동을 위한 에너지 소모 및 브롬에 의한 외부 배관이 부식되는 문제를 동반한다.

브롬을 포획하는 전해질 첨가제 및 브롬의 이동을 차단할 수 있는 멤브레인에 대한 개발이 진행됐으나, 가격증가 및 출력 저하의 문제점이 발생했다.

김희탁 교수와 김상욱 교수 공동 연구팀은 일본, 미국에 의존하던 값비싼 멤브레인 소재와 어떠한 첨가제도 사용하지 않는 새로운 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

전해질 내의 이온과 외부 전기회로 사이의 전자를 주고받는 한정된 역할만 수행하던 전극의 기능에 멤브레인과 첨가제가 담당하던 브롬을 포획할 수 있는 기능을 추가했다.

질소가 삽입된 미세기공 구조를 전극 표면에 도입해 미세기공 내부에서 비극성 브롬을 극성 폴리브롬화물로 전환한 뒤, 질소 도핑 카본과 폴리브롬화물간 쌍극자-쌍극자 상호 작용을 통해 폴리브롬화물을 기공 내부에 고정했다.

이 기술은 멤브레인의 기능을 전극이 담당하므로 고가의 멤브레인이 필요 없으며, 브롬을 외부 탱크가 아닌 전극 내부에 저장함으로써 펌프 및 배관을 제거할 수 있어 가격 저감 및 에너지 효율을 증대했다.

연구팀이 개발한 다기능성 전극을 이용한 멤브레인을 사용하지 않는 물 기반의 아연-브롬 전지는 리튬-이온 전지보다 45배 저렴할 뿐 아니라, 에너지 효율 83% 이상을 보이며 1천 사이클 이상 운전이 가능하다.

김상욱 교수는 “차세대 물 기반 전지의 한계를 극복하기 위한 나노소재 기술을 이용한 새로운 해결책을 제시했다”라고 말했다.

김희탁 교수는 “이번 연구를 통해 기존보다 안전하고 경제적인 에너지저장장치의 개발이 가속화되기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST 나노융합연구소, 에너지클라우드 사업단, 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

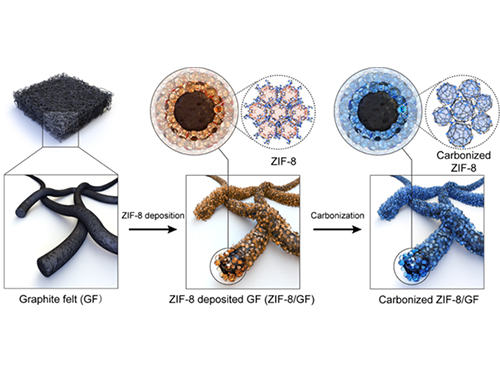

그림 1. 브롬 활물질을 전극내부에서 폴리브롬화물로 전환하여 저장하는 다기능성 전극의 메커니즘의 모식도와 멤브레인을 장착하지 않고 구동되는 전지의 실제 모습

그림 2. 질소가 도핑된 미세기공이 코팅된 다기능성 전극의 제조 과정

김희탁 김상욱 교수, 멤브레인 필요 없는 새로운 물 기반 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수와 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀이 전기화학 소자의 핵심 부품인 멤브레인을 사용하지 않고도 에너지 효율 80% 이상을 유지하면서 1천 번 이상 구동되는 새로운 개념의 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

이번 연구를 통해 일본, 미국의 수입에 의존해 온 다공성 분리막이나 불소계 이온교환막을 사용하지 않는 기술로, 해당 기술에 대한 대외 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

이주혁 박사과정과 변예린 박사후연구원이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced materials)’12월 27일자 표지논문에 선정됐다.(논문명: High-Energy Efficiency Membraneless Flowless Zn-Br Battery: Utilizing the Electrochemical-Chemical growth of Polybromides)

최근 태양광, 풍력 등 신재생에너지의 불안정한 전력 공급을 해결하기 위해 전기 에너지를 미리 저장했다가 필요한 시간대에 사용할 수 있는 에너지저장장치(ESS)가 주목받고 있다.

현재는 리튬이온전지가 에너지저장장치용 이차전지로 사용되고 있으나 발화성 유기 전해액 및 리튬계 소재로 인한 발화의 위험성을 지니고 있다. 지난 2017년부터 올해 10월까지 총 21건의 에너지저장장치 화재사고가 발생했으며, 전체 에너지저장장치 시설 1천 490개 중 35%인 522개의 가동이 중단되기도 했다.

이러한 이유로 물을 전해질로 사용한 비 발화성 물 기반 이차전지 기술이 에너지저장장치용 차세대 이차전지로 주목받고 있다. 특히 다양한 물 기반 전지 기술 중 아연과 브롬을 활물질로 사용하는 아연-브롬 레독스 흐름 전지는 높은 구동 전압 및 높은 에너지 밀도를 가져 1970년대부터 지속해서 개발돼왔다.

그러나 아연-브롬 레독스 전지는 브롬이 아연과 반응해 전지 수명을 단축시키는 문제로 인해 상용화가 지연됐다. 이러한 반응을 억제하기 위해 펌프를 이용해 브롬이 함유된 전해질을 외부 탱크로 이송해 왔으나, 이는 펌프 구동을 위한 에너지 소모 및 브롬에 의한 외부 배관이 부식되는 문제를 동반한다.

브롬을 포획하는 전해질 첨가제 및 브롬의 이동을 차단할 수 있는 멤브레인에 대한 개발이 진행됐으나, 가격증가 및 출력 저하의 문제점이 발생했다.

김희탁 교수와 김상욱 교수 공동 연구팀은 일본, 미국에 의존하던 값비싼 멤브레인 소재와 어떠한 첨가제도 사용하지 않는 새로운 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

전해질 내의 이온과 외부 전기회로 사이의 전자를 주고받는 한정된 역할만 수행하던 전극의 기능에 멤브레인과 첨가제가 담당하던 브롬을 포획할 수 있는 기능을 추가했다.

질소가 삽입된 미세기공 구조를 전극 표면에 도입해 미세기공 내부에서 비극성 브롬을 극성 폴리브롬화물로 전환한 뒤, 질소 도핑 카본과 폴리브롬화물간 쌍극자-쌍극자 상호 작용을 통해 폴리브롬화물을 기공 내부에 고정했다.

이 기술은 멤브레인의 기능을 전극이 담당하므로 고가의 멤브레인이 필요 없으며, 브롬을 외부 탱크가 아닌 전극 내부에 저장함으로써 펌프 및 배관을 제거할 수 있어 가격 저감 및 에너지 효율을 증대했다.

연구팀이 개발한 다기능성 전극을 이용한 멤브레인을 사용하지 않는 물 기반의 아연-브롬 전지는 리튬-이온 전지보다 45배 저렴할 뿐 아니라, 에너지 효율 83% 이상을 보이며 1천 사이클 이상 운전이 가능하다.

김상욱 교수는 “차세대 물 기반 전지의 한계를 극복하기 위한 나노소재 기술을 이용한 새로운 해결책을 제시했다”라고 말했다.

김희탁 교수는 “이번 연구를 통해 기존보다 안전하고 경제적인 에너지저장장치의 개발이 가속화되기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST 나노융합연구소, 에너지클라우드 사업단, 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. 브롬 활물질을 전극내부에서 폴리브롬화물로 전환하여 저장하는 다기능성 전극의 메커니즘의 모식도와 멤브레인을 장착하지 않고 구동되는 전지의 실제 모습

그림 2. 질소가 도핑된 미세기공이 코팅된 다기능성 전극의 제조 과정

2020.01.08

조회수 20352

-

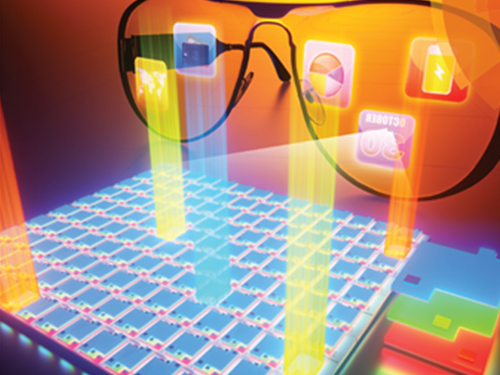

김상현 교수, 6만 ppi 초고해상도 디스플레이 제작기술 개발

〈 김상현 교수 연구팀(왼쪽 위 두번째 김상현 교수) 〉

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 반도체 공정 기술을 활용해 기존 마이크로 LED 디스플레이의 해상도 한계를 극복할 수 있는 6만 ppi(pixel per inch) 이상의 초고해상도 디스플레이 제작 가능 기술을 개발했다.

금대명 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘나노스케일(Nanoscale)’ 12월 28일자 표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : Strategy toward the fabrication of ultrahigh-resolution micro-LED displays by bonding interface-engineered vertical stacking and surface passivation).

디스플레이의 기본 단위인 LED 중 무기물 LED는 유기물 LED보다 높은 효율, 높은 신뢰성, 고속성을 가져 마이크로 크기의 무기물 LED를 픽셀 화소로 사용하는 디스플레이(마이크로 LED 디스플레이)가 새로운 디스플레이 기술로 주목받고 있다.

무기물 LED를 화소로 사용하기 위해서는 적녹청(R/G/B) 픽셀을 밀집하게 배열해야 하지만, 현재 적색과 녹색, 청색을 낼 수 있는 LED의 물질이 달라 각각 제작한 LED를 디스플레이 기판에 전사해야 한다. 따라서 마이크로 LED 디스플레이에 관련한 대부분 연구가 이런 패키징 측면의 전사 기술 위주로 이루어지고 있다.

그러나 수백만 개의 픽셀을 마이크로미터 크기로 정렬해 세 번의 전사과정으로 화소를 형성하는 것은 전사 시 사용하는 LED 이송헤드의 크기 제한, 기계적 정확도 제한, 그리고 수율 저하 문제 등 해결해야 할 기술적 난제들이 많아 초고해상도 디스플레이에 적용하기에는 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 적녹청 LED 활성층을 3차원으로 적층한 후, 반도체 패터닝 공정을 이용해 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이에 대응할 수 있는 소자 제작 방법을 제안함과 동시에 수직 적층시 문제가 될 수 있는 색의 간섭 문제, 초소형 픽셀에서의 효율 개선 방안을 제시했다.

연구팀은 3차원 적층을 위해 기판 접합 기술을 사용했고, 색 간섭을 최소화하기 위해 접합 면에 필터 특성을 갖는 절연막을 설계해 적색-청색 간섭 광을 97% 제거했다.

이러한 광학 설계를 포함한 접합 매개물을 통해 수직으로 픽셀을 결합해도 빛의 간섭 없이 순도 높은 픽셀을 구현할 수 있음을 확인했다. 연구팀은 수직 결합 후 반도체 패터닝 기술을 이용해 6만 ppi 이상의 해상도 달성 가능성을 증명했다.

또한, 초소형 LED 픽셀에서 문제가 될 수 있는 반도체 표면에서의 비 발광성 재결합 현상을 시간 분해 광발광 분석과 전산모사를 통해 체계적으로 조사해 초소형 LED의 효율을 개선할 수 있는 중요한 방향성을 제시했다.

김상현 교수는 “반도체 공정을 이용해 초고해상도의 픽셀 제작 가능성을 최초로 입증한 연구로, 반도체와 디스플레이 업계 협력의 중요성을 보여주는 연구 결과이다”라며 “후속 연구를 통해 초고해상도 미래 디스플레이의 기술 개발에 힘쓰겠다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 이공분야 기초연구사업 기본연구, 기후변화대응기술개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 1um 크기를 가진 마이크로 단일 LED 가 실제로 배열된 모습을 보여주는 이미지, 1 um, 0.6 um 크기를 가진 LED를 광 여기 방법을 통해 적색 발광이 되는 모습을 보여주는 이미지(작은 사진). 이는 작아진 LED에서도 적색 발광특성이 잘 발현됨을 보여줌.

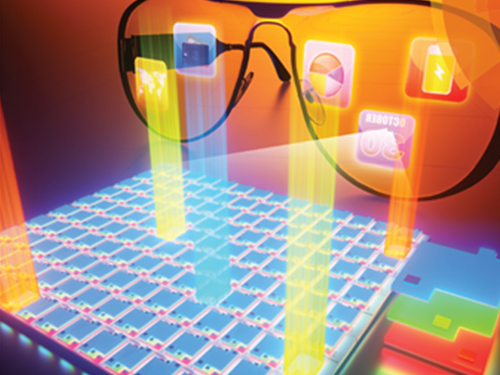

그림 2. 나노스케일 커버 이미지: 본 제작 방법의 사용 예시를 보여줌

김상현 교수, 6만 ppi 초고해상도 디스플레이 제작기술 개발

〈 김상현 교수 연구팀(왼쪽 위 두번째 김상현 교수) 〉

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 반도체 공정 기술을 활용해 기존 마이크로 LED 디스플레이의 해상도 한계를 극복할 수 있는 6만 ppi(pixel per inch) 이상의 초고해상도 디스플레이 제작 가능 기술을 개발했다.

금대명 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘나노스케일(Nanoscale)’ 12월 28일자 표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : Strategy toward the fabrication of ultrahigh-resolution micro-LED displays by bonding interface-engineered vertical stacking and surface passivation).

디스플레이의 기본 단위인 LED 중 무기물 LED는 유기물 LED보다 높은 효율, 높은 신뢰성, 고속성을 가져 마이크로 크기의 무기물 LED를 픽셀 화소로 사용하는 디스플레이(마이크로 LED 디스플레이)가 새로운 디스플레이 기술로 주목받고 있다.

무기물 LED를 화소로 사용하기 위해서는 적녹청(R/G/B) 픽셀을 밀집하게 배열해야 하지만, 현재 적색과 녹색, 청색을 낼 수 있는 LED의 물질이 달라 각각 제작한 LED를 디스플레이 기판에 전사해야 한다. 따라서 마이크로 LED 디스플레이에 관련한 대부분 연구가 이런 패키징 측면의 전사 기술 위주로 이루어지고 있다.

그러나 수백만 개의 픽셀을 마이크로미터 크기로 정렬해 세 번의 전사과정으로 화소를 형성하는 것은 전사 시 사용하는 LED 이송헤드의 크기 제한, 기계적 정확도 제한, 그리고 수율 저하 문제 등 해결해야 할 기술적 난제들이 많아 초고해상도 디스플레이에 적용하기에는 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 적녹청 LED 활성층을 3차원으로 적층한 후, 반도체 패터닝 공정을 이용해 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이에 대응할 수 있는 소자 제작 방법을 제안함과 동시에 수직 적층시 문제가 될 수 있는 색의 간섭 문제, 초소형 픽셀에서의 효율 개선 방안을 제시했다.

연구팀은 3차원 적층을 위해 기판 접합 기술을 사용했고, 색 간섭을 최소화하기 위해 접합 면에 필터 특성을 갖는 절연막을 설계해 적색-청색 간섭 광을 97% 제거했다.

이러한 광학 설계를 포함한 접합 매개물을 통해 수직으로 픽셀을 결합해도 빛의 간섭 없이 순도 높은 픽셀을 구현할 수 있음을 확인했다. 연구팀은 수직 결합 후 반도체 패터닝 기술을 이용해 6만 ppi 이상의 해상도 달성 가능성을 증명했다.

또한, 초소형 LED 픽셀에서 문제가 될 수 있는 반도체 표면에서의 비 발광성 재결합 현상을 시간 분해 광발광 분석과 전산모사를 통해 체계적으로 조사해 초소형 LED의 효율을 개선할 수 있는 중요한 방향성을 제시했다.

김상현 교수는 “반도체 공정을 이용해 초고해상도의 픽셀 제작 가능성을 최초로 입증한 연구로, 반도체와 디스플레이 업계 협력의 중요성을 보여주는 연구 결과이다”라며 “후속 연구를 통해 초고해상도 미래 디스플레이의 기술 개발에 힘쓰겠다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 이공분야 기초연구사업 기본연구, 기후변화대응기술개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 1um 크기를 가진 마이크로 단일 LED 가 실제로 배열된 모습을 보여주는 이미지, 1 um, 0.6 um 크기를 가진 LED를 광 여기 방법을 통해 적색 발광이 되는 모습을 보여주는 이미지(작은 사진). 이는 작아진 LED에서도 적색 발광특성이 잘 발현됨을 보여줌.

그림 2. 나노스케일 커버 이미지: 본 제작 방법의 사용 예시를 보여줌

2020.01.06

조회수 20280

-

산학협력단, 중국 절강대 공업기술전환연구원과 MOU 체결

우리 대학 산학협력단(단장 최경철)은 지난 12월 10일 중국 절강대에서 공업기술전환연구원(Industrial Technology Research Institute)과 기술사업화 확대 협력을 위한 MOU를 체결했다.

산학협력단은 이번 협약을 통해 ▲공동 이노베이션 센터 건립을 통한 공동창업기업 발굴 프로젝트 추진 ▲공동 특허 포트폴리오 구축 및 공동 기술 마케팅 추진 협력 ▲전략적인 연구협력 추진 ▲한국 및 중국 협력 기업들과의 산학협력 확대 등을 추진할 예정이다.

1897년 설립된 중국 절강대는 중국판의 아이비리그로 불리는 `C9리그(九校聯盟, C9 League)'에 속한 명문대로 3천 800여 명 교수의 지도 아래 5만 4천여 명의 학생들이 재학하고 있다.

작년 한 해 동안 240억 규모(RMB 1.5억원)의 기술이전 실적을 올렸으며, 저장대학 국립사이언스 파크(National Science Park)를 통해 560여 개의 혁신 스타트업기업을 육성하고 있다. 같은 항저우 내에 위치한 알리바바(Alibaba Group)와 교육·연구 등 다양한 전략적인 협력을 추진하고 있다.

또한, 쯔진 이노베이션 타운(Zijin Innovation Town)을 바탕으로 향후 기업 R&D를 통한 스타트업 창업 플랫폼 제공, 혁신 및 창업 생태계 시스템 구축 등 창업과 기술사업화에 역점을 두고 성장 중인 대학이다.

10일 열린 협약식에 참여한 박현욱 연구부총장은 "이번 MOU를 통해 중국 절강대와 KAIST의 기술사업화 가능성을 확인했다ˮ고 밝혔다. 이어 박 부총장은 "창업·기술이전 등 다양한 협력을 시도하고 기술사업화 협력에서 한 단계 더 나아가 두 학교 차원의 교육·연구로 확장해 나갈 계획ˮ이라고 밝혔다.

이날 행사에는 KAIST 산학협력단장 최경철교수, 중국 절강대학 공업기술전화연구원 뤼오 진 칭(Liu- JingQing) 부원장이 참석해서 MOU에 서명했다.

산학협력단, 중국 절강대 공업기술전환연구원과 MOU 체결

우리 대학 산학협력단(단장 최경철)은 지난 12월 10일 중국 절강대에서 공업기술전환연구원(Industrial Technology Research Institute)과 기술사업화 확대 협력을 위한 MOU를 체결했다.

산학협력단은 이번 협약을 통해 ▲공동 이노베이션 센터 건립을 통한 공동창업기업 발굴 프로젝트 추진 ▲공동 특허 포트폴리오 구축 및 공동 기술 마케팅 추진 협력 ▲전략적인 연구협력 추진 ▲한국 및 중국 협력 기업들과의 산학협력 확대 등을 추진할 예정이다.

1897년 설립된 중국 절강대는 중국판의 아이비리그로 불리는 `C9리그(九校聯盟, C9 League)'에 속한 명문대로 3천 800여 명 교수의 지도 아래 5만 4천여 명의 학생들이 재학하고 있다.

작년 한 해 동안 240억 규모(RMB 1.5억원)의 기술이전 실적을 올렸으며, 저장대학 국립사이언스 파크(National Science Park)를 통해 560여 개의 혁신 스타트업기업을 육성하고 있다. 같은 항저우 내에 위치한 알리바바(Alibaba Group)와 교육·연구 등 다양한 전략적인 협력을 추진하고 있다.

또한, 쯔진 이노베이션 타운(Zijin Innovation Town)을 바탕으로 향후 기업 R&D를 통한 스타트업 창업 플랫폼 제공, 혁신 및 창업 생태계 시스템 구축 등 창업과 기술사업화에 역점을 두고 성장 중인 대학이다.

10일 열린 협약식에 참여한 박현욱 연구부총장은 "이번 MOU를 통해 중국 절강대와 KAIST의 기술사업화 가능성을 확인했다ˮ고 밝혔다. 이어 박 부총장은 "창업·기술이전 등 다양한 협력을 시도하고 기술사업화 협력에서 한 단계 더 나아가 두 학교 차원의 교육·연구로 확장해 나갈 계획ˮ이라고 밝혔다.

이날 행사에는 KAIST 산학협력단장 최경철교수, 중국 절강대학 공업기술전화연구원 뤼오 진 칭(Liu- JingQing) 부원장이 참석해서 MOU에 서명했다.

2019.12.27

조회수 11536

-

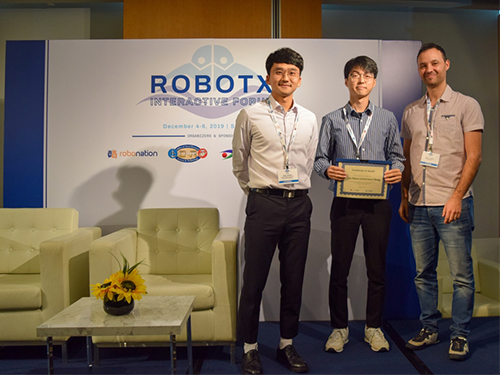

김진환 교수팀, 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회 우승

우리대학 기계공학과 학부생과 대학원생으로 구성된 학생팀(지도교수 김진환)이 `2019 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회(2019 Virtual RobotX Competition)'에서 우승을 차지했다.

미 해군 연구개발국(ONR. U.S. Office of Naval Research)의 주최로 올해 처음 열린‘국제 자율무인선 알고리즘 경진대회’는 지난 9월 첫 알고리즘 코드 제출을 시작으로 약 3개월에 걸쳐 진행됐다. 한국·미국·중국·일본·호주·싱가포르 등 9개국 17개 대학팀이 참가했는데 국내 대학으로는 KAIST가 유일하게 출전했다.

이번 대회에는 미 해군대학원(NPS, Naval Postgraduate School)이 구축한 가상 환경이 도입됐다. 실제 바다에서 발생할 수 있는 바람·파도·조류 조건 등을 임의로 조절할 수 있는 공통의 가상 환경에 각 팀이 제출한 컴퓨터 알고리즘 코드를 적용해 결과물을 평가하는 방식으로 진행됐다.

각 참가팀에는 ▲바람과 파도 등이 영향을 미치는 바다 위에서 무인선의 위치와 방향을 일정하게 유지하기 ▲주어진 항로와 방향을 정확히 제어하며 목표점까지 이동하기 ▲해상에 나타난 임의의 물체를 탐지해서 정확한 위치를 찾고 물체의 구체적인 종류를 인식하기 ▲항해 부표를 따라가되 동시에 장애물을 피해 목표점까지 이동하기 ▲해상에 놓인 여러 개의 해상 도크(dock)에 표시된 마커의 모양과 색상을 인식하여 목표 도크 위치를 찾기 ▲목표 도크에 자동으로 진입해서 일정 시간 정박 후에 빠져나오기 등 모두 6개의 임무가 주어졌다.

주최 측은 참가 팀이 제출한 컴퓨터 알고리즘 코드에 다양한 가상 환경 조건을 적용한 뒤 주어진 임무의 수행도를 평가하고 6개 미션에 대한 성적을 모두 합산해 최종 순위를 결정했다.

KAIST팀은 총 3차례의 알고리즘 코드 제출과 평가를 거친 끝에 2개 종목에서 1위, 2개 종목에서 2위를 차지하는 등 6개의 전 종목에서 우수한 성적을 거뒀으며, 17개 참가팀 중 가장 높은 합산 성적을 기록해 종합 우승을 차지했다.

종합 2위와 3위는 미국의 조지아 공과대학(Georgia Tech)과 호주의 시드니 대학(University of Sydney)이 각각 차지했다. 지난 4일~6일 싱가포르에서 개최된 2019 RobotX Interactive Forum에서 진행된 시상식에는 김종휘·장준우 학생이 KAIST 대표로 참가해 수상했다.

〈2019 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회 우승팀 (왼쪽 뒷줄부터 시계방향으로) 성수환(학사과정, 제어/경로계획-항법), 김종휘(박사과정, 리더/인식 알고리즘 총괄), 박진욱(석사과정-제어/경로계획-운동제어), 김태원(학사과정,탐지/인식-센서), 김준형(학사과정,탐지/인식-센서), 김경서(석사과정-제어/경로계획-경로계획), 조현근(석사과정, 탐지/인식-딥러닝), 장준우(석박사통합과정-제어 알고리즘 총괄), 홍승조(석사과정, 탐지/인식-센서융합)>

팀 리더를 맡은 김종휘 기계공학과 박사과정 학생은 "지난 수개월 동안 대회를 준비하면서 밤을 꼬박 새우는 날이 많았지만 학교에서 배운 지식이 가상 환경에서 실제로 적용되는 것을 보는 것이 모두에게 즐겁고 보람있는 경험이었다ˮ고 말했다. 김종휘 학생은 이어 "세계적으로 유명한 여러 대학팀들이 참가한 대회에서 우리나라를 대표해 좋은 성적으로 거두게 되어 기쁘다ˮ라고 우승 소감을 밝혔다.

김진환 기계공학과 교수가 지도하는 KAIST팀은 지난 2014년 싱가포르 마리나 베이에서 실제 무인 선박을 이용해 진행된 제1회 국제 자율무인선 경진대회에서 MIT에 이어 준우승을 차지한 바 있는데 이번 대회에서 우승을 차지함으로써 자율무인선 분야에서 KAIST가 보유한 우수한 기술력을 전 세계에 과시했다.

김진환 교수팀, 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회 우승

우리대학 기계공학과 학부생과 대학원생으로 구성된 학생팀(지도교수 김진환)이 `2019 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회(2019 Virtual RobotX Competition)'에서 우승을 차지했다.

미 해군 연구개발국(ONR. U.S. Office of Naval Research)의 주최로 올해 처음 열린‘국제 자율무인선 알고리즘 경진대회’는 지난 9월 첫 알고리즘 코드 제출을 시작으로 약 3개월에 걸쳐 진행됐다. 한국·미국·중국·일본·호주·싱가포르 등 9개국 17개 대학팀이 참가했는데 국내 대학으로는 KAIST가 유일하게 출전했다.

이번 대회에는 미 해군대학원(NPS, Naval Postgraduate School)이 구축한 가상 환경이 도입됐다. 실제 바다에서 발생할 수 있는 바람·파도·조류 조건 등을 임의로 조절할 수 있는 공통의 가상 환경에 각 팀이 제출한 컴퓨터 알고리즘 코드를 적용해 결과물을 평가하는 방식으로 진행됐다.

각 참가팀에는 ▲바람과 파도 등이 영향을 미치는 바다 위에서 무인선의 위치와 방향을 일정하게 유지하기 ▲주어진 항로와 방향을 정확히 제어하며 목표점까지 이동하기 ▲해상에 나타난 임의의 물체를 탐지해서 정확한 위치를 찾고 물체의 구체적인 종류를 인식하기 ▲항해 부표를 따라가되 동시에 장애물을 피해 목표점까지 이동하기 ▲해상에 놓인 여러 개의 해상 도크(dock)에 표시된 마커의 모양과 색상을 인식하여 목표 도크 위치를 찾기 ▲목표 도크에 자동으로 진입해서 일정 시간 정박 후에 빠져나오기 등 모두 6개의 임무가 주어졌다.

주최 측은 참가 팀이 제출한 컴퓨터 알고리즘 코드에 다양한 가상 환경 조건을 적용한 뒤 주어진 임무의 수행도를 평가하고 6개 미션에 대한 성적을 모두 합산해 최종 순위를 결정했다.

KAIST팀은 총 3차례의 알고리즘 코드 제출과 평가를 거친 끝에 2개 종목에서 1위, 2개 종목에서 2위를 차지하는 등 6개의 전 종목에서 우수한 성적을 거뒀으며, 17개 참가팀 중 가장 높은 합산 성적을 기록해 종합 우승을 차지했다.

종합 2위와 3위는 미국의 조지아 공과대학(Georgia Tech)과 호주의 시드니 대학(University of Sydney)이 각각 차지했다. 지난 4일~6일 싱가포르에서 개최된 2019 RobotX Interactive Forum에서 진행된 시상식에는 김종휘·장준우 학생이 KAIST 대표로 참가해 수상했다.

〈2019 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회 우승팀 (왼쪽 뒷줄부터 시계방향으로) 성수환(학사과정, 제어/경로계획-항법), 김종휘(박사과정, 리더/인식 알고리즘 총괄), 박진욱(석사과정-제어/경로계획-운동제어), 김태원(학사과정,탐지/인식-센서), 김준형(학사과정,탐지/인식-센서), 김경서(석사과정-제어/경로계획-경로계획), 조현근(석사과정, 탐지/인식-딥러닝), 장준우(석박사통합과정-제어 알고리즘 총괄), 홍승조(석사과정, 탐지/인식-센서융합)>

팀 리더를 맡은 김종휘 기계공학과 박사과정 학생은 "지난 수개월 동안 대회를 준비하면서 밤을 꼬박 새우는 날이 많았지만 학교에서 배운 지식이 가상 환경에서 실제로 적용되는 것을 보는 것이 모두에게 즐겁고 보람있는 경험이었다ˮ고 말했다. 김종휘 학생은 이어 "세계적으로 유명한 여러 대학팀들이 참가한 대회에서 우리나라를 대표해 좋은 성적으로 거두게 되어 기쁘다ˮ라고 우승 소감을 밝혔다.

김진환 기계공학과 교수가 지도하는 KAIST팀은 지난 2014년 싱가포르 마리나 베이에서 실제 무인 선박을 이용해 진행된 제1회 국제 자율무인선 경진대회에서 MIT에 이어 준우승을 차지한 바 있는데 이번 대회에서 우승을 차지함으로써 자율무인선 분야에서 KAIST가 보유한 우수한 기술력을 전 세계에 과시했다.

2019.12.26

조회수 10867

-

AI대학원-분당서울대병원 연구부문과 MOU 체결

우리대학 AI대학원(원장 정송)은 분당서울대병원 연구부문(연구부원장 오창완)과 `의료분야의 인공지능 관련 연구'와 관련한 상호 교류·협력을 위한 양해각서(MOU)를 24일 체결했다고 밝혔다.

두 기관은 이번 양해각서 체결을 계기로 ▲연구 협력 기반 조성을 위한 인적 및 학술적 교류 ▲공동 연구 및 기술 개발을 위한 정보 공유 및 지원 등 학문 교류뿐만 아니라 ▲의료 분야의 인공지능 관련 연구 인재 양성을 위한 프로그램 개발 및 운영 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.

2019년 8월 국내 최초의 인공지능 분야 특화 대학원으로 문을 연 KAIST AI대학원은 정송 원장을 주축으로 기계학습·인공지능·데이터 마이닝·컴퓨터 비전 및 자연어 처리 분야의 연구를 주도하고 있다.

관련 학계에서 세계 최고 수준의 성과를 창출하는 평균 연령 40대의 젊은 교수들로 구성돼 있으며, 핵심연구와 융합연구를 병행하는 투 트랙 전략을 통해 글로벌 AI 전문가 양성을 목표로 교육 및 연구를 수행하고 있다.

분당서울대병원은 지난 2016년 국내 의료기관 중 최초로 병원이 주도하는 융·복합연구단지인 헬스케어혁신파크를 개원하고 의료기기·헬스케어 ICT·휴먼유전체·나노의학·재생의학 등의 5개 분야에 특화된 미래의학 연구를 선도하고 있다.

정송 KAIST AI대학원장은 "양 기관의 지속적이고 효율적인 공동 연구를 위한 협력 플랫폼의 발판을 마련한 것ˮ이라고 이번 협약을 평가했다. 이어 정 원장은 "이 플랫폼을 통해 공학과 의학 분야의 탁월한 전문성을 앞세워 AI 기반 미래 의료기술을 선도해 나갈 것ˮ이라고 기대감을 밝혔다.

이날 협약식에는 정송 대학원장을 비롯해 김기응, 신기정, 신진우, 양은호, 황성주, 최재식 교수 등 KAIST AI대학원 관계자들이 참석했고 분당서울대병원에서는 오창완 분당서울대병원 연구부문 부원장을 포함해 이호영 디지털헬스케어연구사업부장, 김세중 의료인공지능센터장, 정세영 디지털헬스케어 연구사업부 실무담당교수 등이 자리를 함께했다.

오창완 분당서울대학교병원 연구부문 부원장은 이날 협약식 축사를 통해 "미래의료의 핵심인 인공지능 연구에 있어 국내 최고의 임상·연구 기관인 분당서울대학교병원과 KAIST가 협력하게 된 것은 중대한 전환점ˮ이라며, "높은 수준의 협력을 통해 글로벌 경쟁력과 혁신을 이끌어낼 수 있는 역량을 갖출 것ˮ이라며 양 기관 상호협력의 중요성을 강조했다.

AI대학원-분당서울대병원 연구부문과 MOU 체결

우리대학 AI대학원(원장 정송)은 분당서울대병원 연구부문(연구부원장 오창완)과 `의료분야의 인공지능 관련 연구'와 관련한 상호 교류·협력을 위한 양해각서(MOU)를 24일 체결했다고 밝혔다.

두 기관은 이번 양해각서 체결을 계기로 ▲연구 협력 기반 조성을 위한 인적 및 학술적 교류 ▲공동 연구 및 기술 개발을 위한 정보 공유 및 지원 등 학문 교류뿐만 아니라 ▲의료 분야의 인공지능 관련 연구 인재 양성을 위한 프로그램 개발 및 운영 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.

2019년 8월 국내 최초의 인공지능 분야 특화 대학원으로 문을 연 KAIST AI대학원은 정송 원장을 주축으로 기계학습·인공지능·데이터 마이닝·컴퓨터 비전 및 자연어 처리 분야의 연구를 주도하고 있다.

관련 학계에서 세계 최고 수준의 성과를 창출하는 평균 연령 40대의 젊은 교수들로 구성돼 있으며, 핵심연구와 융합연구를 병행하는 투 트랙 전략을 통해 글로벌 AI 전문가 양성을 목표로 교육 및 연구를 수행하고 있다.

분당서울대병원은 지난 2016년 국내 의료기관 중 최초로 병원이 주도하는 융·복합연구단지인 헬스케어혁신파크를 개원하고 의료기기·헬스케어 ICT·휴먼유전체·나노의학·재생의학 등의 5개 분야에 특화된 미래의학 연구를 선도하고 있다.

정송 KAIST AI대학원장은 "양 기관의 지속적이고 효율적인 공동 연구를 위한 협력 플랫폼의 발판을 마련한 것ˮ이라고 이번 협약을 평가했다. 이어 정 원장은 "이 플랫폼을 통해 공학과 의학 분야의 탁월한 전문성을 앞세워 AI 기반 미래 의료기술을 선도해 나갈 것ˮ이라고 기대감을 밝혔다.

이날 협약식에는 정송 대학원장을 비롯해 김기응, 신기정, 신진우, 양은호, 황성주, 최재식 교수 등 KAIST AI대학원 관계자들이 참석했고 분당서울대병원에서는 오창완 분당서울대병원 연구부문 부원장을 포함해 이호영 디지털헬스케어연구사업부장, 김세중 의료인공지능센터장, 정세영 디지털헬스케어 연구사업부 실무담당교수 등이 자리를 함께했다.

오창완 분당서울대학교병원 연구부문 부원장은 이날 협약식 축사를 통해 "미래의료의 핵심인 인공지능 연구에 있어 국내 최고의 임상·연구 기관인 분당서울대학교병원과 KAIST가 협력하게 된 것은 중대한 전환점ˮ이라며, "높은 수준의 협력을 통해 글로벌 경쟁력과 혁신을 이끌어낼 수 있는 역량을 갖출 것ˮ이라며 양 기관 상호협력의 중요성을 강조했다.

2019.12.24

조회수 13323

-

이상완 교수, 신경과학-인공지능 융합연구 통해 인간의 문제해결 과정 규명

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수 연구팀이 신경과학과 인공지능의 융합연구를 통해 인간의 문제해결 과정에서 뇌가 정보를 처리하는 원리를 규명하는 데 성공했다.

연구팀은 신경과학-인공지능 융합연구를 이용해 인간의 문제 해결 과정을 이론적·신경과학적으로 규명하는 데 성공했다. 이번 연구를 통해 인간 지능의 핵심 요소들을 인공지능 알고리즘으로 이식할 가능성을 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

이상완 교수와 함께 김동재 박사과정과 박건영 석사과정이 주도하고, 미국 캘리포니아 공과대학(Caltech)과의 국제 공동연구를 통해 진행된 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’12월 16일 자 온라인판에 게재됐다.

불확실성과 복잡도가 변하는 상황에서 달성 가능한 목표를 설정하고 계획을 세워 실행 및 전략을 수정해 나가는 과정은 인간이 가진 고유한 문제 해결 능력 중 하나이다. 최근 인공지능 알고리즘이 다양한 분야에서 인간의 작업 수행 능력을 넘어서고 있으나, 이러한 문제 해결 능력에 대한 완벽한 해결방안은 제시하지 못하고 있다.

인간의 문제 해결 과정은 목표설정-전략수립-실행-전략수정을 반복하는 과정으로, 이는 상태 의존적인 복잡한 시간의 함수이다. 일반적으로 인간의 문제 해결 과정은 많은 양의 데이터를 모으기 어렵고 불확실성과 복잡도가 높아 빅데이터 기반의 전통적 딥러닝 설계 방식으로는 구현이 어렵다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘강화학습 이론 기반 실험 디자인’이라는 기술을 이용해 문제 해결 목표, 문제의 복잡도, 상황 변화의 불확실성이라는 세 가지 변수를 동시에 변화시켜 실제 인간의 문제 해결 과정과 유사한 상황을 구현했다.

이를 이용해 취득한 행동과 뇌 영상 데이터를 바탕으로 문제 해결 과정을 설명할 수 있는 수학적 모델을 찾기 위해 100가지가 넘는 종류의 메타 강화학습 알고리즘을 학습하고 비교 분석했다. 이 과정은 모델 기반 뇌 이미징 분석이라 불리는 기법이다.

연구팀은 더 엄밀한 검증을 위해 ‘정밀 행동 프로파일링’이라는 분석 방법을 적용했다. 이 방법을 이용하면 겉으로 보이는 행동이 인간과 유사할 뿐만 아니라, 실제로 인간과 같은 원리로 문제를 해결하는 모델을 도출할 수 있다.

그 결과로 문제의 불확실성 및 복잡도와 변화하는 상황에서 인간의 학습과 추론 과정을 모사하는 메타 강화학습 모델을 구현했고, 이 모델의 정보처리 과정이 전두엽의 한 부위인 복외측전전두피질의 신경 활성 패턴으로 설명된다는 것을 발견했다.

1 저자인 김동재 박사과정은 “다양한 가설을 엄밀히 검증하는 과정에 많은 시간이 소요됐지만 정밀 행동 프로파일링 방법론을 통해 실제 인간의 행동 원리를 재현하는 모델을 찾아냄으로써 추후 인공지능으로의 이식에도 큰 도움이 될 것이다”라고 말했다.

이상완 교수는 “기존 연구방식은 하나의 퍼즐 조각을 떼어서 다른 퍼즐의 빈자리를 메꾸는 것이라면, 이번 연구는 퍼즐을 푸는 원리를 배워 다른 퍼즐 맞추기에 적용하는 것에 비유할 수 있다”라며 “인간만이 가진 지능의 핵심 요소들을 인공지능 알고리즘으로 이식하는 기술은 이제 첫걸음을 떼었다고 생각한다. 이 기술이 완성되면 궁극적으로는 지능을 공학적으로 분해하고 과학적으로 이해할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

연구팀은 최근 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 설립한 KAIST 신경과학-인공지능 융합연구센터에서 이러한 기반 기술을 활용해 인간 지능을 모사한 차세대 인공지능 모델을 개발하고, 아울러 딥마인드, MIT, IBM AI 연구소, 케임브리지 대학 등 해외 관련 연구 기관과의 국제 공동연구를 통해 기술의 파급력을 높여나갈 계획이라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원 및 과학기술정보통신부 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 메타 강화학습 모델과 각 단계의 정보처리 과정에 관여하는 뇌 영역

이상완 교수, 신경과학-인공지능 융합연구 통해 인간의 문제해결 과정 규명

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수 연구팀이 신경과학과 인공지능의 융합연구를 통해 인간의 문제해결 과정에서 뇌가 정보를 처리하는 원리를 규명하는 데 성공했다.

연구팀은 신경과학-인공지능 융합연구를 이용해 인간의 문제 해결 과정을 이론적·신경과학적으로 규명하는 데 성공했다. 이번 연구를 통해 인간 지능의 핵심 요소들을 인공지능 알고리즘으로 이식할 가능성을 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

이상완 교수와 함께 김동재 박사과정과 박건영 석사과정이 주도하고, 미국 캘리포니아 공과대학(Caltech)과의 국제 공동연구를 통해 진행된 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’12월 16일 자 온라인판에 게재됐다.

불확실성과 복잡도가 변하는 상황에서 달성 가능한 목표를 설정하고 계획을 세워 실행 및 전략을 수정해 나가는 과정은 인간이 가진 고유한 문제 해결 능력 중 하나이다. 최근 인공지능 알고리즘이 다양한 분야에서 인간의 작업 수행 능력을 넘어서고 있으나, 이러한 문제 해결 능력에 대한 완벽한 해결방안은 제시하지 못하고 있다.

인간의 문제 해결 과정은 목표설정-전략수립-실행-전략수정을 반복하는 과정으로, 이는 상태 의존적인 복잡한 시간의 함수이다. 일반적으로 인간의 문제 해결 과정은 많은 양의 데이터를 모으기 어렵고 불확실성과 복잡도가 높아 빅데이터 기반의 전통적 딥러닝 설계 방식으로는 구현이 어렵다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘강화학습 이론 기반 실험 디자인’이라는 기술을 이용해 문제 해결 목표, 문제의 복잡도, 상황 변화의 불확실성이라는 세 가지 변수를 동시에 변화시켜 실제 인간의 문제 해결 과정과 유사한 상황을 구현했다.

이를 이용해 취득한 행동과 뇌 영상 데이터를 바탕으로 문제 해결 과정을 설명할 수 있는 수학적 모델을 찾기 위해 100가지가 넘는 종류의 메타 강화학습 알고리즘을 학습하고 비교 분석했다. 이 과정은 모델 기반 뇌 이미징 분석이라 불리는 기법이다.

연구팀은 더 엄밀한 검증을 위해 ‘정밀 행동 프로파일링’이라는 분석 방법을 적용했다. 이 방법을 이용하면 겉으로 보이는 행동이 인간과 유사할 뿐만 아니라, 실제로 인간과 같은 원리로 문제를 해결하는 모델을 도출할 수 있다.

그 결과로 문제의 불확실성 및 복잡도와 변화하는 상황에서 인간의 학습과 추론 과정을 모사하는 메타 강화학습 모델을 구현했고, 이 모델의 정보처리 과정이 전두엽의 한 부위인 복외측전전두피질의 신경 활성 패턴으로 설명된다는 것을 발견했다.

1 저자인 김동재 박사과정은 “다양한 가설을 엄밀히 검증하는 과정에 많은 시간이 소요됐지만 정밀 행동 프로파일링 방법론을 통해 실제 인간의 행동 원리를 재현하는 모델을 찾아냄으로써 추후 인공지능으로의 이식에도 큰 도움이 될 것이다”라고 말했다.

이상완 교수는 “기존 연구방식은 하나의 퍼즐 조각을 떼어서 다른 퍼즐의 빈자리를 메꾸는 것이라면, 이번 연구는 퍼즐을 푸는 원리를 배워 다른 퍼즐 맞추기에 적용하는 것에 비유할 수 있다”라며 “인간만이 가진 지능의 핵심 요소들을 인공지능 알고리즘으로 이식하는 기술은 이제 첫걸음을 떼었다고 생각한다. 이 기술이 완성되면 궁극적으로는 지능을 공학적으로 분해하고 과학적으로 이해할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

연구팀은 최근 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 설립한 KAIST 신경과학-인공지능 융합연구센터에서 이러한 기반 기술을 활용해 인간 지능을 모사한 차세대 인공지능 모델을 개발하고, 아울러 딥마인드, MIT, IBM AI 연구소, 케임브리지 대학 등 해외 관련 연구 기관과의 국제 공동연구를 통해 기술의 파급력을 높여나갈 계획이라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원 및 과학기술정보통신부 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 메타 강화학습 모델과 각 단계의 정보처리 과정에 관여하는 뇌 영역

2019.12.23

조회수 9841

-

경영대학 녹색성장대학원, 제6회 서울 기후-에너지 컨퍼런스 개최

우리대학 경영대학 녹색성장대학원이 서울 웨스틴조선호털 그랜드볼룸에서 ‘제6회 서울 기후-에너지 컨퍼런스’를 개최했다.

2020년 이후 기후변화에 대응하는 신기후체제를 수립하고 녹색성장 및 글로벌 목표 2030(P4G) 정상회의 개최를 준비하기 위한 자리로 아젠다를 점검하고 기후변화 거버넌스에 청년세대의 참여를 독려하는 방안에 대해 논의하는 시간을 가졌다.

컨퍼런스에서는 ‘신기후체제와 뉴 노멀’이라는 주제로 기후변화에 대응하는 국내외 거버넌스 체제와 정책에 대해 점검하고 새로운 기후환경 시대를 맞기 위해 민관협력을 통한 저탄소 녹색성장, 지속가능발전 목표의 실행 방안을 모색했다.

개회식에서는 파리협정을 이끌어낸 반기문 제8대 UN 사무총장이 신기후체제의 주요 과제 및 향후 국제 사회가 나아가야 할 방향에 대한 메시지를 전달했으며, 신성철 KAIST 총장은 환영사를 통해 KAIST의 지속 가능한 발전을 위한 교육 방향에 관해 역설했다.

기조연설에는 백악관 기후변화·에너지정책 선임보좌관 출신인 로한 파텔 테슬라 글로벌 정책 및 사업개발 총괄 본부장이 자사의 비전과 친환경 자동차에 대한 미국 캘리포니아의 기후 환경정책에 대해 발표했다.

이어진 ‘신기후체제, 무엇을 변화시킬 것인가?’ 세션에서는 유연철 외교부 기후변화 대사가 ‘제25차 유엔 기후변화협약 당사국총회의 주요 결과 및 향후 과제’ 및 26차 총회의 공동개최국인 영국과 이탈리아의 향후 계획과 전망에 대해 발표했다. 글로녹색성장기구(Global Green Growth Institute), 녹색기후기금(Green Climate Fund), 기재부, 외교부의 전문가들의 패널 토론에 참여해 협력 방안에 대해 논의하고 우리 사회가 나아가야 할 방향을 제시해 전문성을 더했다.

또한, ‘지속가능발전과 고등교육의 역할’ 세션에서는 김명자 한국과학기술단체총연합회 회장(제7대 환경부 장관)을 좌장으로 박천규 환경부 차관이 신기후체제 아래 글로벌 기후변화 리더 양성을 위한 지속가능발전 고등교육의 필요성과 방안에 대해 기조발제했다.

‘새로운 청정에너지, 데이터’ 세션에서는 마르타 곤잘레스 버클리 대학교 교수의 빅데이터, 인공지능 등 데이터 기반 4차 산업을 통한 무탄소 녹색에너지에 대한 기조발표와 함께 지속가능한 청정에너지의 발전과 데이터의 상관관계에 대해 논의했다.

오찬 특별연설에서는 현대차그룹의 강문정 수소산업연구소의 소장이 ‘수소에너지와 미래 모빌리티’를 주제로 현대차그룹의 저탄소 녹색성장을 위한 수소사회 구현 노력과 의지를 전달했다.

임만성 KAIST 원자력공학과 교수가 좌장을 맡은 ‘재생에너지와 원자력의 상생 방안’ 세션에서는 피터 라이온즈 미국 에너지부 차관보를 초청해 원자력과 재생에너지의 상생 방법을 모색했다. 더불어 이러한 상생을 국내 상황에 적용해야 할 필요성과 가능성을 짚어보고 향후 이러한 발전적 논의가 추진되기 위해 선결돼야 할 과제들도 제시됐다.

특히, 이번 컨퍼런스에는 내년 6월 한국이 개최할 예정인 제2차 ‘녹색성장 및 글로벌 목표 2030’ 정상회의에 앞서 한국이 나아가야 할 방안과 정부의 기후변화 대응과 지속가능한 발전을 위한 향후 과제를 제시하는 특별 세션도 진행됐다.

또한 젊은 세대의 기후변화 대응 참여 확대를 위해 지난해부터 시작된 ‘보이스 프럼 더 영(Voice from the Young)’ 세션에서는 기후변화 경각심을 일깨울 뿐만 아니라 기후변화 거버넌스 및 정책 실행에 있어 청년 세대의 의견을 수렴하는 자리가 마련돼 그 의미를 더했다.

엄지용 KAIST 녹색성장대학원장은 “올해 서울 기후-에너지 컨퍼런스는 신기후체제 아래 놓인 기후변화에 대응하고 지속가능한 발전을 관통하는 키워드를 중심으로 다뤘다"고 밝히며 이어, "기후협상과 금융의 역할 재정립, 에너지와 산업부문의 기술 및 구조적 혁신, 이를 위한 고등교육의 방향에 대해 모색하는 것"에 주안점을 뒀다고 강조했다.

김상협 KAIST 지속발전연구센터장은 “2021년 1월에 출범하게 될 신기후체제는 에너지와 모빌리티, 생산과 소비, 교육과 일자리에 이르기까지 많은 변화를 가져올 '뉴 노말'의 시대를 열 것"이라고 전하며 김 센터장은 이어 “특히 이번 컨퍼런스를 통해 젊은 세대의 새로운 역할을 집중 모색하게 된 점이 큰 의미를 갖는다”고 평했다.

경영대학 녹색성장대학원, 제6회 서울 기후-에너지 컨퍼런스 개최

우리대학 경영대학 녹색성장대학원이 서울 웨스틴조선호털 그랜드볼룸에서 ‘제6회 서울 기후-에너지 컨퍼런스’를 개최했다.

2020년 이후 기후변화에 대응하는 신기후체제를 수립하고 녹색성장 및 글로벌 목표 2030(P4G) 정상회의 개최를 준비하기 위한 자리로 아젠다를 점검하고 기후변화 거버넌스에 청년세대의 참여를 독려하는 방안에 대해 논의하는 시간을 가졌다.

컨퍼런스에서는 ‘신기후체제와 뉴 노멀’이라는 주제로 기후변화에 대응하는 국내외 거버넌스 체제와 정책에 대해 점검하고 새로운 기후환경 시대를 맞기 위해 민관협력을 통한 저탄소 녹색성장, 지속가능발전 목표의 실행 방안을 모색했다.

개회식에서는 파리협정을 이끌어낸 반기문 제8대 UN 사무총장이 신기후체제의 주요 과제 및 향후 국제 사회가 나아가야 할 방향에 대한 메시지를 전달했으며, 신성철 KAIST 총장은 환영사를 통해 KAIST의 지속 가능한 발전을 위한 교육 방향에 관해 역설했다.

기조연설에는 백악관 기후변화·에너지정책 선임보좌관 출신인 로한 파텔 테슬라 글로벌 정책 및 사업개발 총괄 본부장이 자사의 비전과 친환경 자동차에 대한 미국 캘리포니아의 기후 환경정책에 대해 발표했다.

이어진 ‘신기후체제, 무엇을 변화시킬 것인가?’ 세션에서는 유연철 외교부 기후변화 대사가 ‘제25차 유엔 기후변화협약 당사국총회의 주요 결과 및 향후 과제’ 및 26차 총회의 공동개최국인 영국과 이탈리아의 향후 계획과 전망에 대해 발표했다. 글로녹색성장기구(Global Green Growth Institute), 녹색기후기금(Green Climate Fund), 기재부, 외교부의 전문가들의 패널 토론에 참여해 협력 방안에 대해 논의하고 우리 사회가 나아가야 할 방향을 제시해 전문성을 더했다.

또한, ‘지속가능발전과 고등교육의 역할’ 세션에서는 김명자 한국과학기술단체총연합회 회장(제7대 환경부 장관)을 좌장으로 박천규 환경부 차관이 신기후체제 아래 글로벌 기후변화 리더 양성을 위한 지속가능발전 고등교육의 필요성과 방안에 대해 기조발제했다.

‘새로운 청정에너지, 데이터’ 세션에서는 마르타 곤잘레스 버클리 대학교 교수의 빅데이터, 인공지능 등 데이터 기반 4차 산업을 통한 무탄소 녹색에너지에 대한 기조발표와 함께 지속가능한 청정에너지의 발전과 데이터의 상관관계에 대해 논의했다.

오찬 특별연설에서는 현대차그룹의 강문정 수소산업연구소의 소장이 ‘수소에너지와 미래 모빌리티’를 주제로 현대차그룹의 저탄소 녹색성장을 위한 수소사회 구현 노력과 의지를 전달했다.

임만성 KAIST 원자력공학과 교수가 좌장을 맡은 ‘재생에너지와 원자력의 상생 방안’ 세션에서는 피터 라이온즈 미국 에너지부 차관보를 초청해 원자력과 재생에너지의 상생 방법을 모색했다. 더불어 이러한 상생을 국내 상황에 적용해야 할 필요성과 가능성을 짚어보고 향후 이러한 발전적 논의가 추진되기 위해 선결돼야 할 과제들도 제시됐다.

특히, 이번 컨퍼런스에는 내년 6월 한국이 개최할 예정인 제2차 ‘녹색성장 및 글로벌 목표 2030’ 정상회의에 앞서 한국이 나아가야 할 방안과 정부의 기후변화 대응과 지속가능한 발전을 위한 향후 과제를 제시하는 특별 세션도 진행됐다.

또한 젊은 세대의 기후변화 대응 참여 확대를 위해 지난해부터 시작된 ‘보이스 프럼 더 영(Voice from the Young)’ 세션에서는 기후변화 경각심을 일깨울 뿐만 아니라 기후변화 거버넌스 및 정책 실행에 있어 청년 세대의 의견을 수렴하는 자리가 마련돼 그 의미를 더했다.

엄지용 KAIST 녹색성장대학원장은 “올해 서울 기후-에너지 컨퍼런스는 신기후체제 아래 놓인 기후변화에 대응하고 지속가능한 발전을 관통하는 키워드를 중심으로 다뤘다"고 밝히며 이어, "기후협상과 금융의 역할 재정립, 에너지와 산업부문의 기술 및 구조적 혁신, 이를 위한 고등교육의 방향에 대해 모색하는 것"에 주안점을 뒀다고 강조했다.

김상협 KAIST 지속발전연구센터장은 “2021년 1월에 출범하게 될 신기후체제는 에너지와 모빌리티, 생산과 소비, 교육과 일자리에 이르기까지 많은 변화를 가져올 '뉴 노말'의 시대를 열 것"이라고 전하며 김 센터장은 이어 “특히 이번 컨퍼런스를 통해 젊은 세대의 새로운 역할을 집중 모색하게 된 점이 큰 의미를 갖는다”고 평했다.

2019.12.20

조회수 14459

-

인류세 연구센터, 국제 심포지엄 개최

우리대학 인류세 연구센터(센터장 박범순 교수)가 이달 10일부터 11일까지 이틀간 국립민속박물관에서 `인류세의 재난을 말하다: 지식, 기억, 상상'을 주제로 국제 심포지엄을 개최했다.

지난해 6월 개소 이후 처음 이번 국제 심포지엄에는 `인류세' 개념을 발전시킨 대표적 지구시스템과학자 윌 스테픈(Will Steffen) 호주 국립대 교수와 고생물학 및 지질학자로 국제층서학회 인류세실무그룹에 소속된 마크 윌리엄스(Mark Williams) 영국 레스터 대학 교수 등 인류세 연구를 대표하는 해외 유수 학자 열두 명이 발표자로 참석해 인류세에 대한 심도 깊은 토론을 진행했다.

국내에서는 박범순 인류세연구센터장과 전치형 KAIST 과학기술정책대학원 교수 및 국립민속박물관 · 한국지질자원연구원 · 대한지질학회 · 한국문화인류학회·한국환경사회학회 · 한국공간환경학회 등 공동 주최 기관의 다양한 관계자들이 참여해 논의의 지평을 넓혔다.

최근 국내에서 인류세 분야의 논의가 활성화되면서 이를 주제로 한 학술 행사들이 열린 사례는 있지만, 해외 학자 십수 명이 참여하는 규모의 국제 심포지엄은 이번이 처음이다. 특히, 인류세를 새로운 지질 시대로 확정하자는 주장을 이끌어온 국제층서학회 인류세 실무그룹 소속 학자들이 다수 포함되어 있어 학계의 관심이 주목됐다.

인류세(Anthropocene)는 `인간의 시대'라는 의미를 담아 제안된 새로운 지질 시대의 이름이다. 지구 환경을 변화시키는 근본적인 원인이 인간 활동에서 비롯된다는 개념에서 출발한다.

인류세 개념은 당초 제안된 자연과학 분야를 넘어 인문학·사회과학·예술 등 다양한 분야의 연구 활동을 통해 전 지구적인 위기를 진단하고 이를 극복하기 위한 지식 생산과 실천을 추구하는 패러다임으로 부상하고 있다.

무엇보다 융합연구를 통해 인류가 직면한 생태·사회적 위기를 다각도로 이해하고 이를 헤쳐 나가기 위한 공동의 노력이 필요하다는 점을 중점적으로 강조하는 학문 분야다. 이번 심포지엄에서도 융합연구의 특성을 살려 지질학 · 지구시스템과학 · 과학기술학 · 사회학 · 역사학 · 지리학 · 인류학 · 문학 등 다양한 분야의 국내외 학자 40여명이 발표 및 토론자로 참석했다.

이틀간 `인류세의 재난'에 대해 이론적·실천적 논의를 전개한 국내·외 연구자들은 인류세에서 발생하는 재난을 이해하고 헤쳐 가는 다양한 방식들을 논의했다. 다학제적 관점에서 `인류세의 재난을 어떻게 정의하고 규명할 것인가?', `지역적 재난을 전 지구적인 관점에서 바라보고 동시에 전 지구적 위험을 지역적 경험을 통해 해석하는 방법에는 어떤 것들이 있는가?' 등의 구체적인 질문을 통해 인류세의 재난을 극복하기 위한 실천적 방안들도 논의됐다.

심포지엄에 앞서 한국을 방문한 참가자들은 9일 철원 지역 비무장지대(DMZ)를 방문하고, 한국적 인류세의 현장을 둘러보는 시간도 가졌다.

2018년 6월 설립된 KAIST 인류세연구센터에는 학내 여러 학과 및 인공위성연구소가 참여하고 있으며, 한국지질자원연구원과 인류세에 관심 있는 국내 대학 연구진들과 함께 연구 활동을 수행하고 있다.

인류세 현실 감지를 목표로 하는 `센싱(Sensing)' 그룹, 인류세에 대한 기술적이고 제도적인 적응과 실천에 관심을 두는 `인해비팅”(Inhabiting)' 그룹, 인류세에 적용할 대안 탐구를 목표로 하는 `이매니징'(Imagining)' 그룹 등 총 3개의 분야로 구성되어 있다.

이들은 한국적 인류세 공간으로서의 DMZ 연구·인공위성자료와 AI를 활용한 한반도 지표 변화 연구·손상된 지구에서 살아남기 위한 지속가능한 주거, 교통, 생활양식 전환 연구·인류세 게임과 예술작품 연구 등을 수행하고 있다.

나아가 인류세에 대한 인식을 확산하고 더 광범위한 사회 변화를 촉진하기 위해 인류세 교육 콘텐츠 구축 및 서울시립과학관과 함께 인류세 특별전시도 기획중이다. 인류세연구센터의 연구 및 활동 내용, 심포지엄 관련 정보는 인류세연구센터 홈페이지( https://anthropocenestudies.com )에서 찾아볼 수 있다.

[참고] 인류세 국제 심포지엄 참여 주요 해외 학자

윌 스테픈 (Will Steffen, 호주국립대) 지구시스템 과학자. 국제층서학회 인류세실무그룹 소속. 호주 기후 변화 자문회의 의장 및 스웨덴 스톡홀름 회복탄력성 센터 시니어 펠로우를 맡고 있다. 1998년부터 2004년까지 지구 환경 변화 연구를 위한 국제 연구 이니셔티브 IGBP (International Geosphere-Biosphere Programme)의 수석 디렉터로 활동했다. 주요 연구 분야는 기후변화를 중심으로 인간 활동이 지구시스템 변화에 끼친 영향 분석으로, IGBP의 지구시스템 과학자들과 함께 ‘행성적 경계(planetary boundaries)’ 등 인류세 연구의 핵심 개념을 고안했다.

마크 윌리엄스 (Mark Williams, 영국 레스터 대학) 고생물학자, 지질학자. 국제층서학회 인류세실무그룹 소속. 인류세의 생물권(biosphere)이 주요 연구 영역으로, 인류세실무그룹의 의장인 얀 잘라쉐비츠와 함께 지난 10여년간 지질학계의 인류세 논의를 발전시켜 왔다. 이번 심포지엄에서는 “인간에 의해 심대하게 변형된 생물권과 그것이 복지에 대해 갖는 함의”를 주제로 얀 잘라쉐비츠와의 공동 연구에 대해 발표한다.

줄리아 애드니 토머스 (Julia Adeney Thomas, 미국 노터데임 대학)

역사학자. 일본을 중심으로 자연 개념과 정치 이론 등을 연구해왔다. 주요 저서로는 , [공저] 등이 있다. 한국 DMZ에 대한 논문 “The Exquisite Corpses of Nature and History: The Case of the Korean DMZ(자연과 역사의 절묘한 시신: 한국 DMZ를 사례)”를 발표하기도 했다.

개브리엘 헥트 (Gabirelle Hecht, 미국 스탠퍼드 대학)

스탠퍼드 대학 역사학 교수이자 국제안전 및 협력 센터(Centre for International Security and Cooperation)의 핵 안전 분야 전문가로 활동하고 있다. 아프리카의 원자력 발전이 주요 연구 주제이며, 방사성 폐기물, 대기 오염 등을 중심으로 원자력 발전이 아프리카 인류세의 형성에 갖는 역할을 탐색하고 있다. 등의 저서가 있으며, 아프리카 인류세를 다룬 를 집필중이다.

제이미 로리머 (Jamie Lorimer, 영국 옥스퍼드 대학)

옥스퍼드 대 환경지리학과 교수. 아시아 코끼리 보전, 네덜란드 간척지 재야생화, 미생물, 유럽의 식물 기반 식단 등을 연구해왔다. 야생동물, 유해 동물, 미생물 등 ‘자연’을 이해하는 다양한 방식과 이것이 자연-인간 관계에 갖는 함의에 관심이 있다. (2015) 등을 집필했다. 이번 심포지엄에서는 “친생물적 행성: 인류세의 역풍과 가이아 과학의 부상”을 주제로 발표한다.

엘리자베스 들러그리(Elizabeth M. DeLoughrey, 미국 UCLA)

UCLA 환경과 지속가능성 센터 및 영문학과 교수. 카리브해와 태평양의 섬 문화권을 중심으로 문학, 식민주의와 환경이 교차하는 지점에 관심이 있다. 환경에 대한 인문사회적 접근을 다루는 국제 학술지 의 편집위원. 저서로 , 등이 있다.

스캇 개브리얼 노울즈 (Scott Gabriel Knowles, 미국 드렉셀 대학)

드렉셀 대학 역사학과 교수. 인류세의 재난이 주요 연구 분야다. 저서로 , [출간 예정]이 있다. 인류세의 재난이 주요 연구 분야로, 한국의 세월호 참사에 대해서도 관심을 갖고 연구를 수행했다. 이번 심포지엄에서는 “미국 걸프만의 느린 재난”을 주제로 발표한다.

인류세 연구센터, 국제 심포지엄 개최

우리대학 인류세 연구센터(센터장 박범순 교수)가 이달 10일부터 11일까지 이틀간 국립민속박물관에서 `인류세의 재난을 말하다: 지식, 기억, 상상'을 주제로 국제 심포지엄을 개최했다.

지난해 6월 개소 이후 처음 이번 국제 심포지엄에는 `인류세' 개념을 발전시킨 대표적 지구시스템과학자 윌 스테픈(Will Steffen) 호주 국립대 교수와 고생물학 및 지질학자로 국제층서학회 인류세실무그룹에 소속된 마크 윌리엄스(Mark Williams) 영국 레스터 대학 교수 등 인류세 연구를 대표하는 해외 유수 학자 열두 명이 발표자로 참석해 인류세에 대한 심도 깊은 토론을 진행했다.

국내에서는 박범순 인류세연구센터장과 전치형 KAIST 과학기술정책대학원 교수 및 국립민속박물관 · 한국지질자원연구원 · 대한지질학회 · 한국문화인류학회·한국환경사회학회 · 한국공간환경학회 등 공동 주최 기관의 다양한 관계자들이 참여해 논의의 지평을 넓혔다.

최근 국내에서 인류세 분야의 논의가 활성화되면서 이를 주제로 한 학술 행사들이 열린 사례는 있지만, 해외 학자 십수 명이 참여하는 규모의 국제 심포지엄은 이번이 처음이다. 특히, 인류세를 새로운 지질 시대로 확정하자는 주장을 이끌어온 국제층서학회 인류세 실무그룹 소속 학자들이 다수 포함되어 있어 학계의 관심이 주목됐다.

인류세(Anthropocene)는 `인간의 시대'라는 의미를 담아 제안된 새로운 지질 시대의 이름이다. 지구 환경을 변화시키는 근본적인 원인이 인간 활동에서 비롯된다는 개념에서 출발한다.

인류세 개념은 당초 제안된 자연과학 분야를 넘어 인문학·사회과학·예술 등 다양한 분야의 연구 활동을 통해 전 지구적인 위기를 진단하고 이를 극복하기 위한 지식 생산과 실천을 추구하는 패러다임으로 부상하고 있다.

무엇보다 융합연구를 통해 인류가 직면한 생태·사회적 위기를 다각도로 이해하고 이를 헤쳐 나가기 위한 공동의 노력이 필요하다는 점을 중점적으로 강조하는 학문 분야다. 이번 심포지엄에서도 융합연구의 특성을 살려 지질학 · 지구시스템과학 · 과학기술학 · 사회학 · 역사학 · 지리학 · 인류학 · 문학 등 다양한 분야의 국내외 학자 40여명이 발표 및 토론자로 참석했다.

이틀간 `인류세의 재난'에 대해 이론적·실천적 논의를 전개한 국내·외 연구자들은 인류세에서 발생하는 재난을 이해하고 헤쳐 가는 다양한 방식들을 논의했다. 다학제적 관점에서 `인류세의 재난을 어떻게 정의하고 규명할 것인가?', `지역적 재난을 전 지구적인 관점에서 바라보고 동시에 전 지구적 위험을 지역적 경험을 통해 해석하는 방법에는 어떤 것들이 있는가?' 등의 구체적인 질문을 통해 인류세의 재난을 극복하기 위한 실천적 방안들도 논의됐다.

심포지엄에 앞서 한국을 방문한 참가자들은 9일 철원 지역 비무장지대(DMZ)를 방문하고, 한국적 인류세의 현장을 둘러보는 시간도 가졌다.

2018년 6월 설립된 KAIST 인류세연구센터에는 학내 여러 학과 및 인공위성연구소가 참여하고 있으며, 한국지질자원연구원과 인류세에 관심 있는 국내 대학 연구진들과 함께 연구 활동을 수행하고 있다.

인류세 현실 감지를 목표로 하는 `센싱(Sensing)' 그룹, 인류세에 대한 기술적이고 제도적인 적응과 실천에 관심을 두는 `인해비팅”(Inhabiting)' 그룹, 인류세에 적용할 대안 탐구를 목표로 하는 `이매니징'(Imagining)' 그룹 등 총 3개의 분야로 구성되어 있다.

이들은 한국적 인류세 공간으로서의 DMZ 연구·인공위성자료와 AI를 활용한 한반도 지표 변화 연구·손상된 지구에서 살아남기 위한 지속가능한 주거, 교통, 생활양식 전환 연구·인류세 게임과 예술작품 연구 등을 수행하고 있다.

나아가 인류세에 대한 인식을 확산하고 더 광범위한 사회 변화를 촉진하기 위해 인류세 교육 콘텐츠 구축 및 서울시립과학관과 함께 인류세 특별전시도 기획중이다. 인류세연구센터의 연구 및 활동 내용, 심포지엄 관련 정보는 인류세연구센터 홈페이지( https://anthropocenestudies.com )에서 찾아볼 수 있다.

[참고] 인류세 국제 심포지엄 참여 주요 해외 학자

윌 스테픈 (Will Steffen, 호주국립대) 지구시스템 과학자. 국제층서학회 인류세실무그룹 소속. 호주 기후 변화 자문회의 의장 및 스웨덴 스톡홀름 회복탄력성 센터 시니어 펠로우를 맡고 있다. 1998년부터 2004년까지 지구 환경 변화 연구를 위한 국제 연구 이니셔티브 IGBP (International Geosphere-Biosphere Programme)의 수석 디렉터로 활동했다. 주요 연구 분야는 기후변화를 중심으로 인간 활동이 지구시스템 변화에 끼친 영향 분석으로, IGBP의 지구시스템 과학자들과 함께 ‘행성적 경계(planetary boundaries)’ 등 인류세 연구의 핵심 개념을 고안했다.

마크 윌리엄스 (Mark Williams, 영국 레스터 대학) 고생물학자, 지질학자. 국제층서학회 인류세실무그룹 소속. 인류세의 생물권(biosphere)이 주요 연구 영역으로, 인류세실무그룹의 의장인 얀 잘라쉐비츠와 함께 지난 10여년간 지질학계의 인류세 논의를 발전시켜 왔다. 이번 심포지엄에서는 “인간에 의해 심대하게 변형된 생물권과 그것이 복지에 대해 갖는 함의”를 주제로 얀 잘라쉐비츠와의 공동 연구에 대해 발표한다.

줄리아 애드니 토머스 (Julia Adeney Thomas, 미국 노터데임 대학)

역사학자. 일본을 중심으로 자연 개념과 정치 이론 등을 연구해왔다. 주요 저서로는 , [공저] 등이 있다. 한국 DMZ에 대한 논문 “The Exquisite Corpses of Nature and History: The Case of the Korean DMZ(자연과 역사의 절묘한 시신: 한국 DMZ를 사례)”를 발표하기도 했다.

개브리엘 헥트 (Gabirelle Hecht, 미국 스탠퍼드 대학)

스탠퍼드 대학 역사학 교수이자 국제안전 및 협력 센터(Centre for International Security and Cooperation)의 핵 안전 분야 전문가로 활동하고 있다. 아프리카의 원자력 발전이 주요 연구 주제이며, 방사성 폐기물, 대기 오염 등을 중심으로 원자력 발전이 아프리카 인류세의 형성에 갖는 역할을 탐색하고 있다. 등의 저서가 있으며, 아프리카 인류세를 다룬 를 집필중이다.

제이미 로리머 (Jamie Lorimer, 영국 옥스퍼드 대학)

옥스퍼드 대 환경지리학과 교수. 아시아 코끼리 보전, 네덜란드 간척지 재야생화, 미생물, 유럽의 식물 기반 식단 등을 연구해왔다. 야생동물, 유해 동물, 미생물 등 ‘자연’을 이해하는 다양한 방식과 이것이 자연-인간 관계에 갖는 함의에 관심이 있다. (2015) 등을 집필했다. 이번 심포지엄에서는 “친생물적 행성: 인류세의 역풍과 가이아 과학의 부상”을 주제로 발표한다.

엘리자베스 들러그리(Elizabeth M. DeLoughrey, 미국 UCLA)

UCLA 환경과 지속가능성 센터 및 영문학과 교수. 카리브해와 태평양의 섬 문화권을 중심으로 문학, 식민주의와 환경이 교차하는 지점에 관심이 있다. 환경에 대한 인문사회적 접근을 다루는 국제 학술지 의 편집위원. 저서로 , 등이 있다.

스캇 개브리얼 노울즈 (Scott Gabriel Knowles, 미국 드렉셀 대학)

드렉셀 대학 역사학과 교수. 인류세의 재난이 주요 연구 분야다. 저서로 , [출간 예정]이 있다. 인류세의 재난이 주요 연구 분야로, 한국의 세월호 참사에 대해서도 관심을 갖고 연구를 수행했다. 이번 심포지엄에서는 “미국 걸프만의 느린 재난”을 주제로 발표한다.

2019.12.18

조회수 18556

-

김신현 교수, 한국과학기술한림원 젊은과학자상 수상

우리 대학 생명화학공학과 김신현 교수가 ‘우수과학자 포상’ 통합시상식에서 40세 이하 우수과학기술인에게 수여되는 젊은과학자상을 받았다.

과학기술정보통신부는 한국연구재단, 한국과학기술한림원, 한국여성과학기술인지원센터와 함께 2018년 ‘우수과학자 포상’ 통합시상식을 14일 국립과천과학관에서 개최했다.

김신현 교수는 연성소재, 특히 콜로이드 광결정 기반의 미세입자를 대면적에 형성할 수 있는 소재 기술을 개발했다. 디스플레이, 센서, 위변조방지 소재, 심미성 색 소재로 활용 가능하고, 잔류약물 검출 등 다양한 응용이 가능한 캡슐형 센서 소재를 개발한 업적을 인정받아 수상자로 선정됐다.

젊은과학자상은 과학기술자의 사회적 위상 및 자긍심을 높이고 미래 국가과학기술의 중추적 역할을 담당할 주역을 육성하기 위해 국내 대학 및 국내 연구기관에 재직하는 만 40세 미만의 과학자로서 연구‧개발업적이 뛰어나며, 발전 잠재력이 우수한 자에게 주어진다.

과학기술정보통신부 최기영 장관은 “다양한 과학기술자에 대한 지속적 지원이 창의적 성과의 원동력이 된다.”라며, “미래의 일자리 창출과 국민 삶의 질 제고를 위해 대한민국 대표 연구자들에게 아낌없는 관심과 격려를 부탁드린다.”라고 격려와 당부의 말을 전했다.

김신현 교수, 한국과학기술한림원 젊은과학자상 수상

우리 대학 생명화학공학과 김신현 교수가 ‘우수과학자 포상’ 통합시상식에서 40세 이하 우수과학기술인에게 수여되는 젊은과학자상을 받았다.

과학기술정보통신부는 한국연구재단, 한국과학기술한림원, 한국여성과학기술인지원센터와 함께 2018년 ‘우수과학자 포상’ 통합시상식을 14일 국립과천과학관에서 개최했다.

김신현 교수는 연성소재, 특히 콜로이드 광결정 기반의 미세입자를 대면적에 형성할 수 있는 소재 기술을 개발했다. 디스플레이, 센서, 위변조방지 소재, 심미성 색 소재로 활용 가능하고, 잔류약물 검출 등 다양한 응용이 가능한 캡슐형 센서 소재를 개발한 업적을 인정받아 수상자로 선정됐다.

젊은과학자상은 과학기술자의 사회적 위상 및 자긍심을 높이고 미래 국가과학기술의 중추적 역할을 담당할 주역을 육성하기 위해 국내 대학 및 국내 연구기관에 재직하는 만 40세 미만의 과학자로서 연구‧개발업적이 뛰어나며, 발전 잠재력이 우수한 자에게 주어진다.

과학기술정보통신부 최기영 장관은 “다양한 과학기술자에 대한 지속적 지원이 창의적 성과의 원동력이 된다.”라며, “미래의 일자리 창출과 국민 삶의 질 제고를 위해 대한민국 대표 연구자들에게 아낌없는 관심과 격려를 부탁드린다.”라고 격려와 당부의 말을 전했다.

2019.12.16

조회수 13393

-

차상길 교수 연구팀, K-사이버 시큐리티 챌린지 2019 우승

우리 대학 정보보호대학원 차상길 교수(소프트웨어보안연구실) 연구팀이 지난 11월 22일 열린 ‘K-사이버 시큐리티 챌린지 2019’ 대회에서 AI 기반 취약점 자동탐지 트랙 부문 2년 연속 우승을 차지했다.

과학기술정보통신부가 주최하고 한국인터넷진흥원이 주관한 이번 대회는 미국 국방성에서 지난 2016년에 주최한 사이버그랜드챌린지(CGC)를 벤치마킹한 국내 대회로 사람이 아닌 기계 간 해킹대회이다. AI 기반의 시스템은 스스로 외부의 개입 없이 주어진 프로그램의 취약점을 찾아 그것을 해킹하여 컴퓨터 운영권을 획득하게 된다.

이번 대회에서 차상길 교수팀은 ‘금오(Geumo)’라는 팀명으로 대회에 참가했으며, 시스템 개발과 운영을 위해 전산학부 코렌틴 쏘레 연구원(Corentin Soulet), 정보보호대학원 김강수 석사과정이 참여했다.

미국 카네기멜론 대학 시절부터 해당 분야 연구를 세계적으로 선도한 차상길 교수는 우리나라의 자체 기술만으로 최고 수준의 시스템을 만드는 데에 성공했다.

최근에는 사이버보안연구센터와 함께 AI 기반 해킹 시스템의 핵심요소 중 하나인 바이너리 분석 엔진을 기존의 엔진보다 10배 이상 빠르게 수행하는 데 성공해 세계적 권위의 학술대회인 2019 NDSS(The Network and Distributed System Security Symposium) BAR(Binary Analysis Research)에서 최우수 논문상을 받은 바 있다.

김강수 석사과정은 "지난해에 이어서 좋은 소식을 전할 수 있어서 기쁘고 대회에서 깨달은 지식을 활용해 사회에 이바지할 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

차상길 교수 연구팀, K-사이버 시큐리티 챌린지 2019 우승

우리 대학 정보보호대학원 차상길 교수(소프트웨어보안연구실) 연구팀이 지난 11월 22일 열린 ‘K-사이버 시큐리티 챌린지 2019’ 대회에서 AI 기반 취약점 자동탐지 트랙 부문 2년 연속 우승을 차지했다.

과학기술정보통신부가 주최하고 한국인터넷진흥원이 주관한 이번 대회는 미국 국방성에서 지난 2016년에 주최한 사이버그랜드챌린지(CGC)를 벤치마킹한 국내 대회로 사람이 아닌 기계 간 해킹대회이다. AI 기반의 시스템은 스스로 외부의 개입 없이 주어진 프로그램의 취약점을 찾아 그것을 해킹하여 컴퓨터 운영권을 획득하게 된다.

이번 대회에서 차상길 교수팀은 ‘금오(Geumo)’라는 팀명으로 대회에 참가했으며, 시스템 개발과 운영을 위해 전산학부 코렌틴 쏘레 연구원(Corentin Soulet), 정보보호대학원 김강수 석사과정이 참여했다.

미국 카네기멜론 대학 시절부터 해당 분야 연구를 세계적으로 선도한 차상길 교수는 우리나라의 자체 기술만으로 최고 수준의 시스템을 만드는 데에 성공했다.

최근에는 사이버보안연구센터와 함께 AI 기반 해킹 시스템의 핵심요소 중 하나인 바이너리 분석 엔진을 기존의 엔진보다 10배 이상 빠르게 수행하는 데 성공해 세계적 권위의 학술대회인 2019 NDSS(The Network and Distributed System Security Symposium) BAR(Binary Analysis Research)에서 최우수 논문상을 받은 바 있다.

김강수 석사과정은 "지난해에 이어서 좋은 소식을 전할 수 있어서 기쁘고 대회에서 깨달은 지식을 활용해 사회에 이바지할 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

2019.12.13

조회수 15022

박찬범, 스티브 박 교수, 혈액 기반 알츠하이머병 멀티플렉스 진단센서 개발

KAIST(총장 신성철) 신소재공학과 박찬범 교수와 스티브 박 교수 공동 연구팀이 혈액으로 알츠하이머병을 진단할 수 있는 센서를 개발하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 진단 센서를 활용해 혈액 내에 존재하는 베타-아밀로이드 및 타우 단백질 등 알츠하이머병과 관련한 4종의 바이오마커 농도를 측정·비교하면 민감도는 90%, 정확도 88.6%로 중증 알츠하이머 환자를 구별해 낼 수 있다.

김가영 박사과정·김민지 석사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지‘네이처 커뮤니케이션스(Nature communications)’1월 8일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Clinically accurate diagnosis of Alzheimer’s disease via multiplexed sensing of core biomarkers in human plasma)

알츠하이머병은 치매의 약 70%를 차지하는 대표적인 치매 질환이다. 현재 전 세계 65세 이상 인구 중 10% 이상이 이 질병으로 인해 고통을 받고 있다. 하지만 현재의 진단 방법은 고가의 양전자 단층촬영(PET) 또는 자기공명영상진단(MRI) 장비를 사용해야만 하기에 많은 환자를 진단하기 위해서는 저렴하면서도 정확한 진단 기술개발의 필요성이 제기돼 왔다.

연구팀은 랑뮤어 블라젯(Langmuir-blodgett)이라는 기술을 이용해 고밀도로 정렬한 탄소 나노튜브(Carbon nanotube)를 기반으로 한 고민감성의 저항 센서를 개발했다. 탄소 나노튜브를 고밀도로 정렬하게 되면 무작위의 방향성을 가질 때 생성되는 접합 저항(Tube-to-tube junction resistance)을 최소화할 수 있어 분석물을 더 민감하게 검출할 수 있다.

실제로 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브를 이용한 저항 센서는 기존에 개발된 탄소 나노튜브 기반의 바이오센서들 대비 100배 이상의 높은 민감도를 보였다.

연구팀은 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브를 이용해 혈액에 존재하는 알츠하이머병의 바이오마커 4종류를 동시에 측정할 수 있는 저항 센서 칩을 제작했다. 알츠하이머병의 대표적인 바이오마커인 베타-아밀로이드 42 (β-amyloid42,), 베타-아밀로이드 40 (β-amyloid40), 총-타우 단백질 (Total tau proteins) 및 과인산화된 타우 단백질 (Phosphorylated tau proteins)은 그 양이 알츠하이머병의 병리와 직접적인 상관관계를 가지기 때문에 알츠하이머병 환자를 구별해 내는 데 매우 유용하다.

고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브 기반 센서 칩을 이용해 실제 알츠하이머 환자와 정상인의 혈액 샘플 내에 존재하는 4종의 바이오마커 농도를 측정 하고 비교한 결과, 민감도와 선택성은 각각 90%, 그리고 88.6%의 정확도를 지녀 중증 알츠하이머 환자를 상당히 정확하게 진단할 수 있음을 확인했다. 연구팀이 개발한 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브 센서는 측정방식이 간편하고, 제작비용도 저렴하다.

박찬범 교수는“본 연구는 알츠하이머병으로 이미 확정된 중증환자들을 대상으로 진행하였다. 향후 실제 진료 환경에 활용하기 위해서는 경도인지장애 (Mild cognitive impairment) 환자의 진단 가능성을 테스트하는 것이 필요하다”며“이를 위하여 경도인지장애 코호트, 치매 코호트 등의 범국가적인 인프라 구축이 필수적이며, 국가 공공기관의 적극적인 연구 네트워크 구축 및 지원의 장기성 보장이 요구된다”고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자 지원사업과 충남대병원 및 충북대병원 인체자원은행의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 혈액 내에 존재하는 총 4종의 바이오마커 농도를 측정해 알츠하이머병 환자를 구별하는 고밀도로 정렬된 카본 나노튜브 기반 저항 센서의 모식도

그림 2. 진단 센서 성능

2020.01.15 조회수 21000

박찬범, 스티브 박 교수, 혈액 기반 알츠하이머병 멀티플렉스 진단센서 개발

KAIST(총장 신성철) 신소재공학과 박찬범 교수와 스티브 박 교수 공동 연구팀이 혈액으로 알츠하이머병을 진단할 수 있는 센서를 개발하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 진단 센서를 활용해 혈액 내에 존재하는 베타-아밀로이드 및 타우 단백질 등 알츠하이머병과 관련한 4종의 바이오마커 농도를 측정·비교하면 민감도는 90%, 정확도 88.6%로 중증 알츠하이머 환자를 구별해 낼 수 있다.

김가영 박사과정·김민지 석사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지‘네이처 커뮤니케이션스(Nature communications)’1월 8일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Clinically accurate diagnosis of Alzheimer’s disease via multiplexed sensing of core biomarkers in human plasma)

알츠하이머병은 치매의 약 70%를 차지하는 대표적인 치매 질환이다. 현재 전 세계 65세 이상 인구 중 10% 이상이 이 질병으로 인해 고통을 받고 있다. 하지만 현재의 진단 방법은 고가의 양전자 단층촬영(PET) 또는 자기공명영상진단(MRI) 장비를 사용해야만 하기에 많은 환자를 진단하기 위해서는 저렴하면서도 정확한 진단 기술개발의 필요성이 제기돼 왔다.

연구팀은 랑뮤어 블라젯(Langmuir-blodgett)이라는 기술을 이용해 고밀도로 정렬한 탄소 나노튜브(Carbon nanotube)를 기반으로 한 고민감성의 저항 센서를 개발했다. 탄소 나노튜브를 고밀도로 정렬하게 되면 무작위의 방향성을 가질 때 생성되는 접합 저항(Tube-to-tube junction resistance)을 최소화할 수 있어 분석물을 더 민감하게 검출할 수 있다.

실제로 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브를 이용한 저항 센서는 기존에 개발된 탄소 나노튜브 기반의 바이오센서들 대비 100배 이상의 높은 민감도를 보였다.

연구팀은 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브를 이용해 혈액에 존재하는 알츠하이머병의 바이오마커 4종류를 동시에 측정할 수 있는 저항 센서 칩을 제작했다. 알츠하이머병의 대표적인 바이오마커인 베타-아밀로이드 42 (β-amyloid42,), 베타-아밀로이드 40 (β-amyloid40), 총-타우 단백질 (Total tau proteins) 및 과인산화된 타우 단백질 (Phosphorylated tau proteins)은 그 양이 알츠하이머병의 병리와 직접적인 상관관계를 가지기 때문에 알츠하이머병 환자를 구별해 내는 데 매우 유용하다.

고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브 기반 센서 칩을 이용해 실제 알츠하이머 환자와 정상인의 혈액 샘플 내에 존재하는 4종의 바이오마커 농도를 측정 하고 비교한 결과, 민감도와 선택성은 각각 90%, 그리고 88.6%의 정확도를 지녀 중증 알츠하이머 환자를 상당히 정확하게 진단할 수 있음을 확인했다. 연구팀이 개발한 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브 센서는 측정방식이 간편하고, 제작비용도 저렴하다.

박찬범 교수는“본 연구는 알츠하이머병으로 이미 확정된 중증환자들을 대상으로 진행하였다. 향후 실제 진료 환경에 활용하기 위해서는 경도인지장애 (Mild cognitive impairment) 환자의 진단 가능성을 테스트하는 것이 필요하다”며“이를 위하여 경도인지장애 코호트, 치매 코호트 등의 범국가적인 인프라 구축이 필수적이며, 국가 공공기관의 적극적인 연구 네트워크 구축 및 지원의 장기성 보장이 요구된다”고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자 지원사업과 충남대병원 및 충북대병원 인체자원은행의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 혈액 내에 존재하는 총 4종의 바이오마커 농도를 측정해 알츠하이머병 환자를 구별하는 고밀도로 정렬된 카본 나노튜브 기반 저항 센서의 모식도

그림 2. 진단 센서 성능

2020.01.15 조회수 21000 조광현 교수, 암세포를 정상세포로 되돌리는 초기 원천기술 개발

우리대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 대장암세포를 일반적인 정상 세포로 되돌리는 초기 원천기술을 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 대장암세포와 정상 대장 세포의 유전자 조절 네트워크를 분석해 대장암세포를 정상 대장 세포로 변환하는데 필요한 핵심 인자를 규명하고, 이를 통해 암세포의 정상 세포화라는 새로운 치료 원리를 개발했다.

KAIST 이수범 연구원, 황채영, 김동산 박사, 한영현 박사과정, 서울삼성병원의 이찬수 박사, 홍성노 교수, 김석형 교수 등이 참여한 이번 연구결과는 미국암학회(AACR)에서 출간하는 국제저널 ‘분자암연구(Molecular Cancer Research)’ 1월 2일 자 표지논문으로 게재됐으며, 하이라이트 특집 기사도 함께 출판됐다. (논문명: Network inference analysis identifies SETDB1 as a key regulator for reverting colorectal cancer cells into differentiated normal-like cells).

현재 항암치료로 가장 널리 사용되는 항암 화학요법은 빠르게 분열하는 암세포를 공격해 죽임으로써 암세포의 증식을 억제하는 방식이다. 이 기술은 신체 내 정상적으로 분열하고 있는 세포들까지도 함께 사멸시켜 구토, 설사, 탈모, 골수 기능장애, 무기력 등의 부작용을 일으킨다.

게다가 암세포들은 항암제에 본질적인 내성을 갖거나 새로운 내성을 갖게 돼 약물에 높은 저항성을 가지는 암세포로 진화하게 된다. 따라서 현재의 항암치료는 내성을 보이는 암세포를 없애기 위해 더 많은 정상 세포의 사멸을 감수해야만 하는 문제를 갖는다.

이를 극복하기 위해 암세포만을 특이적으로 없애는 표적 항암요법과 우리 몸의 면역시스템을 활용한 면역 항암요법이 주목을 받고 있으나 각각 효과와 적용대상이 매우 제한적이며 장기치료 시 여전히 내성 발생의 문제가 보고되고 있다. 이처럼 현재 개발된 항암요법들은 암세포를 죽여야 하는 공통적인 조건 때문에 근본적인 한계를 가진다.

문제 해결을 위해 연구팀은 암세포를 정상 세포로 변환하는 새로운 방식의의 치료전략을 제안했다. 암세포가 정상 세포로 변환되는 현상은 20세기 초부터 간혹 관찰됐지만, 그 원리가 연구되지 않았으며 또한 이를 인위적으로 제어하는 기술도 연구된 바 없었다.

1907년 스위스 병리학자 막스 아스카나지(Max Askanazy)가 난소의 기형종(테라토마)이 정상 세포로 분화되는 현상을 발견한 이래로 다양한 암종에서 정상 세포로 변화되는 현상들이 산발적으로 보고됐고, 이러한 보고에서는 암세포가 돌연변이를 지닌 상태에서 주변 미세환경의 변화나 특정 자극 때문에 정상 세포의 상태로 되돌아가는 현상만이 관찰됐다.

조 교수 연구팀은 시스템생물학 연구방법을 통해 대장암세포를 정상 대장 세포로 변환할 수 있는 핵심조절인자를 탐구했고, 그 결과 다섯 개의 핵심전사인자(CDX2, ELF3, HNF4G, PPARG, VDR)와 이들의 전사 활성도를 억제하고 있는 후성유전학적 조절인자인 SETDB1을 발견했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 SETDB1을 억제함으로써 암세포를 효과적으로 정상 세포로 변환할 수 있음을 분자세포실험을 통해 증명했다. 대장암세포에서 SETDB1을 억제했을 때 세포가 분열을 중지하고 정상 대장 세포의 유전자 발현패턴을 회복하는 것을 확인했다.

이번 연구에 따르면 암세포에서는 암 특이적으로 활성화된 후성유전학적 조절인자 SETDB1이 정상 세포의 핵심전사인자를 억제해 암세포가 정상 세포로 변환하는 것을 차단하고 있는 것으로 밝혀졌다. 즉, SETDB1을 조절함으로써 다시 원래의 정상 세포 상태로 되돌릴 수 있음을 증명한 것이다.

조 교수 연구팀은 서울삼성병원과의 협동 연구를 통해 SETDB1이 높게 발현되는 대장암세포를 가진 환자들에게서 더 안 좋은 예후가 나타남을 확인했으며, 환자 유래 대장암 오가노이드(3차원으로 배양한 장기유사체)에서 SETDB1의 발현을 억제했을 때 다시 정상 세포와 같은 형태로 변화함을 관찰했다.

이번 연구에서 찾아낸 타겟 단백질의 활성을 억제할 수 있는 저분자화합물은 아직 개발된 바 없으며 추후 신약개발과 전임상실험을 통해 암세포의 정상 세포화라는 새로운 치료 기술이 본격적으로 실현될 수 있을 것으로 보인다.

이러한 새로운 개념의 치료전략이 적용된다면 현재 항암치료의 많은 부작용과 내성 발생을 모두 최소화함으로써 환자의 고통을 완화해 삶의 질을 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

조 교수는 “그동안 암은 유전자 변이 축적에 의한 현상이므로 되돌릴 수 없다고 여겨졌으나 이를 되돌릴 가능성을 보여줬다”라며 “이번 연구는 암을 당뇨나 고혈압과 같은 만성질환으로서 잘 관리하면서 삶의 질을 유지할 수 있도록 하는 새로운 항암치료의 서막을 열었다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업, KAIST Grand Challenge 30 사업의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

조광현 교수 연구팀은 SETDB1 단백질이 대장암세포가 정상대장세포로 분화하는 것을 차단하는 후성유전학적 장애물을 형성하고 있다는 사실을 밝히고 이를 억제함으로써 대장암세포를 정상대장세포로 효과적으로 분화시킬 수 있음을 증명하였다.

□ 분자암연구 표지 이미지

2020.01.09 조회수 19648

조광현 교수, 암세포를 정상세포로 되돌리는 초기 원천기술 개발

우리대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 대장암세포를 일반적인 정상 세포로 되돌리는 초기 원천기술을 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 대장암세포와 정상 대장 세포의 유전자 조절 네트워크를 분석해 대장암세포를 정상 대장 세포로 변환하는데 필요한 핵심 인자를 규명하고, 이를 통해 암세포의 정상 세포화라는 새로운 치료 원리를 개발했다.

KAIST 이수범 연구원, 황채영, 김동산 박사, 한영현 박사과정, 서울삼성병원의 이찬수 박사, 홍성노 교수, 김석형 교수 등이 참여한 이번 연구결과는 미국암학회(AACR)에서 출간하는 국제저널 ‘분자암연구(Molecular Cancer Research)’ 1월 2일 자 표지논문으로 게재됐으며, 하이라이트 특집 기사도 함께 출판됐다. (논문명: Network inference analysis identifies SETDB1 as a key regulator for reverting colorectal cancer cells into differentiated normal-like cells).

현재 항암치료로 가장 널리 사용되는 항암 화학요법은 빠르게 분열하는 암세포를 공격해 죽임으로써 암세포의 증식을 억제하는 방식이다. 이 기술은 신체 내 정상적으로 분열하고 있는 세포들까지도 함께 사멸시켜 구토, 설사, 탈모, 골수 기능장애, 무기력 등의 부작용을 일으킨다.

게다가 암세포들은 항암제에 본질적인 내성을 갖거나 새로운 내성을 갖게 돼 약물에 높은 저항성을 가지는 암세포로 진화하게 된다. 따라서 현재의 항암치료는 내성을 보이는 암세포를 없애기 위해 더 많은 정상 세포의 사멸을 감수해야만 하는 문제를 갖는다.

이를 극복하기 위해 암세포만을 특이적으로 없애는 표적 항암요법과 우리 몸의 면역시스템을 활용한 면역 항암요법이 주목을 받고 있으나 각각 효과와 적용대상이 매우 제한적이며 장기치료 시 여전히 내성 발생의 문제가 보고되고 있다. 이처럼 현재 개발된 항암요법들은 암세포를 죽여야 하는 공통적인 조건 때문에 근본적인 한계를 가진다.

문제 해결을 위해 연구팀은 암세포를 정상 세포로 변환하는 새로운 방식의의 치료전략을 제안했다. 암세포가 정상 세포로 변환되는 현상은 20세기 초부터 간혹 관찰됐지만, 그 원리가 연구되지 않았으며 또한 이를 인위적으로 제어하는 기술도 연구된 바 없었다.

1907년 스위스 병리학자 막스 아스카나지(Max Askanazy)가 난소의 기형종(테라토마)이 정상 세포로 분화되는 현상을 발견한 이래로 다양한 암종에서 정상 세포로 변화되는 현상들이 산발적으로 보고됐고, 이러한 보고에서는 암세포가 돌연변이를 지닌 상태에서 주변 미세환경의 변화나 특정 자극 때문에 정상 세포의 상태로 되돌아가는 현상만이 관찰됐다.

조 교수 연구팀은 시스템생물학 연구방법을 통해 대장암세포를 정상 대장 세포로 변환할 수 있는 핵심조절인자를 탐구했고, 그 결과 다섯 개의 핵심전사인자(CDX2, ELF3, HNF4G, PPARG, VDR)와 이들의 전사 활성도를 억제하고 있는 후성유전학적 조절인자인 SETDB1을 발견했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 SETDB1을 억제함으로써 암세포를 효과적으로 정상 세포로 변환할 수 있음을 분자세포실험을 통해 증명했다. 대장암세포에서 SETDB1을 억제했을 때 세포가 분열을 중지하고 정상 대장 세포의 유전자 발현패턴을 회복하는 것을 확인했다.

이번 연구에 따르면 암세포에서는 암 특이적으로 활성화된 후성유전학적 조절인자 SETDB1이 정상 세포의 핵심전사인자를 억제해 암세포가 정상 세포로 변환하는 것을 차단하고 있는 것으로 밝혀졌다. 즉, SETDB1을 조절함으로써 다시 원래의 정상 세포 상태로 되돌릴 수 있음을 증명한 것이다.

조 교수 연구팀은 서울삼성병원과의 협동 연구를 통해 SETDB1이 높게 발현되는 대장암세포를 가진 환자들에게서 더 안 좋은 예후가 나타남을 확인했으며, 환자 유래 대장암 오가노이드(3차원으로 배양한 장기유사체)에서 SETDB1의 발현을 억제했을 때 다시 정상 세포와 같은 형태로 변화함을 관찰했다.

이번 연구에서 찾아낸 타겟 단백질의 활성을 억제할 수 있는 저분자화합물은 아직 개발된 바 없으며 추후 신약개발과 전임상실험을 통해 암세포의 정상 세포화라는 새로운 치료 기술이 본격적으로 실현될 수 있을 것으로 보인다.

이러한 새로운 개념의 치료전략이 적용된다면 현재 항암치료의 많은 부작용과 내성 발생을 모두 최소화함으로써 환자의 고통을 완화해 삶의 질을 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

조 교수는 “그동안 암은 유전자 변이 축적에 의한 현상이므로 되돌릴 수 없다고 여겨졌으나 이를 되돌릴 가능성을 보여줬다”라며 “이번 연구는 암을 당뇨나 고혈압과 같은 만성질환으로서 잘 관리하면서 삶의 질을 유지할 수 있도록 하는 새로운 항암치료의 서막을 열었다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업, KAIST Grand Challenge 30 사업의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

조광현 교수 연구팀은 SETDB1 단백질이 대장암세포가 정상대장세포로 분화하는 것을 차단하는 후성유전학적 장애물을 형성하고 있다는 사실을 밝히고 이를 억제함으로써 대장암세포를 정상대장세포로 효과적으로 분화시킬 수 있음을 증명하였다.

□ 분자암연구 표지 이미지

2020.01.09 조회수 19648 김희탁 김상욱 교수, 멤브레인 필요 없는 새로운 물 기반 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수와 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀이 전기화학 소자의 핵심 부품인 멤브레인을 사용하지 않고도 에너지 효율 80% 이상을 유지하면서 1천 번 이상 구동되는 새로운 개념의 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

이번 연구를 통해 일본, 미국의 수입에 의존해 온 다공성 분리막이나 불소계 이온교환막을 사용하지 않는 기술로, 해당 기술에 대한 대외 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

이주혁 박사과정과 변예린 박사후연구원이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced materials)’12월 27일자 표지논문에 선정됐다.(논문명: High-Energy Efficiency Membraneless Flowless Zn-Br Battery: Utilizing the Electrochemical-Chemical growth of Polybromides)

최근 태양광, 풍력 등 신재생에너지의 불안정한 전력 공급을 해결하기 위해 전기 에너지를 미리 저장했다가 필요한 시간대에 사용할 수 있는 에너지저장장치(ESS)가 주목받고 있다.

현재는 리튬이온전지가 에너지저장장치용 이차전지로 사용되고 있으나 발화성 유기 전해액 및 리튬계 소재로 인한 발화의 위험성을 지니고 있다. 지난 2017년부터 올해 10월까지 총 21건의 에너지저장장치 화재사고가 발생했으며, 전체 에너지저장장치 시설 1천 490개 중 35%인 522개의 가동이 중단되기도 했다.

이러한 이유로 물을 전해질로 사용한 비 발화성 물 기반 이차전지 기술이 에너지저장장치용 차세대 이차전지로 주목받고 있다. 특히 다양한 물 기반 전지 기술 중 아연과 브롬을 활물질로 사용하는 아연-브롬 레독스 흐름 전지는 높은 구동 전압 및 높은 에너지 밀도를 가져 1970년대부터 지속해서 개발돼왔다.

그러나 아연-브롬 레독스 전지는 브롬이 아연과 반응해 전지 수명을 단축시키는 문제로 인해 상용화가 지연됐다. 이러한 반응을 억제하기 위해 펌프를 이용해 브롬이 함유된 전해질을 외부 탱크로 이송해 왔으나, 이는 펌프 구동을 위한 에너지 소모 및 브롬에 의한 외부 배관이 부식되는 문제를 동반한다.

브롬을 포획하는 전해질 첨가제 및 브롬의 이동을 차단할 수 있는 멤브레인에 대한 개발이 진행됐으나, 가격증가 및 출력 저하의 문제점이 발생했다.

김희탁 교수와 김상욱 교수 공동 연구팀은 일본, 미국에 의존하던 값비싼 멤브레인 소재와 어떠한 첨가제도 사용하지 않는 새로운 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

전해질 내의 이온과 외부 전기회로 사이의 전자를 주고받는 한정된 역할만 수행하던 전극의 기능에 멤브레인과 첨가제가 담당하던 브롬을 포획할 수 있는 기능을 추가했다.

질소가 삽입된 미세기공 구조를 전극 표면에 도입해 미세기공 내부에서 비극성 브롬을 극성 폴리브롬화물로 전환한 뒤, 질소 도핑 카본과 폴리브롬화물간 쌍극자-쌍극자 상호 작용을 통해 폴리브롬화물을 기공 내부에 고정했다.

이 기술은 멤브레인의 기능을 전극이 담당하므로 고가의 멤브레인이 필요 없으며, 브롬을 외부 탱크가 아닌 전극 내부에 저장함으로써 펌프 및 배관을 제거할 수 있어 가격 저감 및 에너지 효율을 증대했다.

연구팀이 개발한 다기능성 전극을 이용한 멤브레인을 사용하지 않는 물 기반의 아연-브롬 전지는 리튬-이온 전지보다 45배 저렴할 뿐 아니라, 에너지 효율 83% 이상을 보이며 1천 사이클 이상 운전이 가능하다.

김상욱 교수는 “차세대 물 기반 전지의 한계를 극복하기 위한 나노소재 기술을 이용한 새로운 해결책을 제시했다”라고 말했다.

김희탁 교수는 “이번 연구를 통해 기존보다 안전하고 경제적인 에너지저장장치의 개발이 가속화되기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST 나노융합연구소, 에너지클라우드 사업단, 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. 브롬 활물질을 전극내부에서 폴리브롬화물로 전환하여 저장하는 다기능성 전극의 메커니즘의 모식도와 멤브레인을 장착하지 않고 구동되는 전지의 실제 모습

그림 2. 질소가 도핑된 미세기공이 코팅된 다기능성 전극의 제조 과정

2020.01.08 조회수 20352

김희탁 김상욱 교수, 멤브레인 필요 없는 새로운 물 기반 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수와 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀이 전기화학 소자의 핵심 부품인 멤브레인을 사용하지 않고도 에너지 효율 80% 이상을 유지하면서 1천 번 이상 구동되는 새로운 개념의 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

이번 연구를 통해 일본, 미국의 수입에 의존해 온 다공성 분리막이나 불소계 이온교환막을 사용하지 않는 기술로, 해당 기술에 대한 대외 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

이주혁 박사과정과 변예린 박사후연구원이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced materials)’12월 27일자 표지논문에 선정됐다.(논문명: High-Energy Efficiency Membraneless Flowless Zn-Br Battery: Utilizing the Electrochemical-Chemical growth of Polybromides)

최근 태양광, 풍력 등 신재생에너지의 불안정한 전력 공급을 해결하기 위해 전기 에너지를 미리 저장했다가 필요한 시간대에 사용할 수 있는 에너지저장장치(ESS)가 주목받고 있다.

현재는 리튬이온전지가 에너지저장장치용 이차전지로 사용되고 있으나 발화성 유기 전해액 및 리튬계 소재로 인한 발화의 위험성을 지니고 있다. 지난 2017년부터 올해 10월까지 총 21건의 에너지저장장치 화재사고가 발생했으며, 전체 에너지저장장치 시설 1천 490개 중 35%인 522개의 가동이 중단되기도 했다.

이러한 이유로 물을 전해질로 사용한 비 발화성 물 기반 이차전지 기술이 에너지저장장치용 차세대 이차전지로 주목받고 있다. 특히 다양한 물 기반 전지 기술 중 아연과 브롬을 활물질로 사용하는 아연-브롬 레독스 흐름 전지는 높은 구동 전압 및 높은 에너지 밀도를 가져 1970년대부터 지속해서 개발돼왔다.

그러나 아연-브롬 레독스 전지는 브롬이 아연과 반응해 전지 수명을 단축시키는 문제로 인해 상용화가 지연됐다. 이러한 반응을 억제하기 위해 펌프를 이용해 브롬이 함유된 전해질을 외부 탱크로 이송해 왔으나, 이는 펌프 구동을 위한 에너지 소모 및 브롬에 의한 외부 배관이 부식되는 문제를 동반한다.

브롬을 포획하는 전해질 첨가제 및 브롬의 이동을 차단할 수 있는 멤브레인에 대한 개발이 진행됐으나, 가격증가 및 출력 저하의 문제점이 발생했다.

김희탁 교수와 김상욱 교수 공동 연구팀은 일본, 미국에 의존하던 값비싼 멤브레인 소재와 어떠한 첨가제도 사용하지 않는 새로운 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

전해질 내의 이온과 외부 전기회로 사이의 전자를 주고받는 한정된 역할만 수행하던 전극의 기능에 멤브레인과 첨가제가 담당하던 브롬을 포획할 수 있는 기능을 추가했다.

질소가 삽입된 미세기공 구조를 전극 표면에 도입해 미세기공 내부에서 비극성 브롬을 극성 폴리브롬화물로 전환한 뒤, 질소 도핑 카본과 폴리브롬화물간 쌍극자-쌍극자 상호 작용을 통해 폴리브롬화물을 기공 내부에 고정했다.

이 기술은 멤브레인의 기능을 전극이 담당하므로 고가의 멤브레인이 필요 없으며, 브롬을 외부 탱크가 아닌 전극 내부에 저장함으로써 펌프 및 배관을 제거할 수 있어 가격 저감 및 에너지 효율을 증대했다.

연구팀이 개발한 다기능성 전극을 이용한 멤브레인을 사용하지 않는 물 기반의 아연-브롬 전지는 리튬-이온 전지보다 45배 저렴할 뿐 아니라, 에너지 효율 83% 이상을 보이며 1천 사이클 이상 운전이 가능하다.

김상욱 교수는 “차세대 물 기반 전지의 한계를 극복하기 위한 나노소재 기술을 이용한 새로운 해결책을 제시했다”라고 말했다.

김희탁 교수는 “이번 연구를 통해 기존보다 안전하고 경제적인 에너지저장장치의 개발이 가속화되기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST 나노융합연구소, 에너지클라우드 사업단, 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. 브롬 활물질을 전극내부에서 폴리브롬화물로 전환하여 저장하는 다기능성 전극의 메커니즘의 모식도와 멤브레인을 장착하지 않고 구동되는 전지의 실제 모습

그림 2. 질소가 도핑된 미세기공이 코팅된 다기능성 전극의 제조 과정

2020.01.08 조회수 20352 김상현 교수, 6만 ppi 초고해상도 디스플레이 제작기술 개발

〈 김상현 교수 연구팀(왼쪽 위 두번째 김상현 교수) 〉

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 반도체 공정 기술을 활용해 기존 마이크로 LED 디스플레이의 해상도 한계를 극복할 수 있는 6만 ppi(pixel per inch) 이상의 초고해상도 디스플레이 제작 가능 기술을 개발했다.

금대명 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘나노스케일(Nanoscale)’ 12월 28일자 표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : Strategy toward the fabrication of ultrahigh-resolution micro-LED displays by bonding interface-engineered vertical stacking and surface passivation).

디스플레이의 기본 단위인 LED 중 무기물 LED는 유기물 LED보다 높은 효율, 높은 신뢰성, 고속성을 가져 마이크로 크기의 무기물 LED를 픽셀 화소로 사용하는 디스플레이(마이크로 LED 디스플레이)가 새로운 디스플레이 기술로 주목받고 있다.

무기물 LED를 화소로 사용하기 위해서는 적녹청(R/G/B) 픽셀을 밀집하게 배열해야 하지만, 현재 적색과 녹색, 청색을 낼 수 있는 LED의 물질이 달라 각각 제작한 LED를 디스플레이 기판에 전사해야 한다. 따라서 마이크로 LED 디스플레이에 관련한 대부분 연구가 이런 패키징 측면의 전사 기술 위주로 이루어지고 있다.

그러나 수백만 개의 픽셀을 마이크로미터 크기로 정렬해 세 번의 전사과정으로 화소를 형성하는 것은 전사 시 사용하는 LED 이송헤드의 크기 제한, 기계적 정확도 제한, 그리고 수율 저하 문제 등 해결해야 할 기술적 난제들이 많아 초고해상도 디스플레이에 적용하기에는 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 적녹청 LED 활성층을 3차원으로 적층한 후, 반도체 패터닝 공정을 이용해 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이에 대응할 수 있는 소자 제작 방법을 제안함과 동시에 수직 적층시 문제가 될 수 있는 색의 간섭 문제, 초소형 픽셀에서의 효율 개선 방안을 제시했다.

연구팀은 3차원 적층을 위해 기판 접합 기술을 사용했고, 색 간섭을 최소화하기 위해 접합 면에 필터 특성을 갖는 절연막을 설계해 적색-청색 간섭 광을 97% 제거했다.

이러한 광학 설계를 포함한 접합 매개물을 통해 수직으로 픽셀을 결합해도 빛의 간섭 없이 순도 높은 픽셀을 구현할 수 있음을 확인했다. 연구팀은 수직 결합 후 반도체 패터닝 기술을 이용해 6만 ppi 이상의 해상도 달성 가능성을 증명했다.

또한, 초소형 LED 픽셀에서 문제가 될 수 있는 반도체 표면에서의 비 발광성 재결합 현상을 시간 분해 광발광 분석과 전산모사를 통해 체계적으로 조사해 초소형 LED의 효율을 개선할 수 있는 중요한 방향성을 제시했다.

김상현 교수는 “반도체 공정을 이용해 초고해상도의 픽셀 제작 가능성을 최초로 입증한 연구로, 반도체와 디스플레이 업계 협력의 중요성을 보여주는 연구 결과이다”라며 “후속 연구를 통해 초고해상도 미래 디스플레이의 기술 개발에 힘쓰겠다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 이공분야 기초연구사업 기본연구, 기후변화대응기술개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 1um 크기를 가진 마이크로 단일 LED 가 실제로 배열된 모습을 보여주는 이미지, 1 um, 0.6 um 크기를 가진 LED를 광 여기 방법을 통해 적색 발광이 되는 모습을 보여주는 이미지(작은 사진). 이는 작아진 LED에서도 적색 발광특성이 잘 발현됨을 보여줌.

그림 2. 나노스케일 커버 이미지: 본 제작 방법의 사용 예시를 보여줌

2020.01.06 조회수 20280

김상현 교수, 6만 ppi 초고해상도 디스플레이 제작기술 개발

〈 김상현 교수 연구팀(왼쪽 위 두번째 김상현 교수) 〉

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 반도체 공정 기술을 활용해 기존 마이크로 LED 디스플레이의 해상도 한계를 극복할 수 있는 6만 ppi(pixel per inch) 이상의 초고해상도 디스플레이 제작 가능 기술을 개발했다.

금대명 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘나노스케일(Nanoscale)’ 12월 28일자 표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : Strategy toward the fabrication of ultrahigh-resolution micro-LED displays by bonding interface-engineered vertical stacking and surface passivation).

디스플레이의 기본 단위인 LED 중 무기물 LED는 유기물 LED보다 높은 효율, 높은 신뢰성, 고속성을 가져 마이크로 크기의 무기물 LED를 픽셀 화소로 사용하는 디스플레이(마이크로 LED 디스플레이)가 새로운 디스플레이 기술로 주목받고 있다.

무기물 LED를 화소로 사용하기 위해서는 적녹청(R/G/B) 픽셀을 밀집하게 배열해야 하지만, 현재 적색과 녹색, 청색을 낼 수 있는 LED의 물질이 달라 각각 제작한 LED를 디스플레이 기판에 전사해야 한다. 따라서 마이크로 LED 디스플레이에 관련한 대부분 연구가 이런 패키징 측면의 전사 기술 위주로 이루어지고 있다.

그러나 수백만 개의 픽셀을 마이크로미터 크기로 정렬해 세 번의 전사과정으로 화소를 형성하는 것은 전사 시 사용하는 LED 이송헤드의 크기 제한, 기계적 정확도 제한, 그리고 수율 저하 문제 등 해결해야 할 기술적 난제들이 많아 초고해상도 디스플레이에 적용하기에는 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 적녹청 LED 활성층을 3차원으로 적층한 후, 반도체 패터닝 공정을 이용해 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이에 대응할 수 있는 소자 제작 방법을 제안함과 동시에 수직 적층시 문제가 될 수 있는 색의 간섭 문제, 초소형 픽셀에서의 효율 개선 방안을 제시했다.

연구팀은 3차원 적층을 위해 기판 접합 기술을 사용했고, 색 간섭을 최소화하기 위해 접합 면에 필터 특성을 갖는 절연막을 설계해 적색-청색 간섭 광을 97% 제거했다.

이러한 광학 설계를 포함한 접합 매개물을 통해 수직으로 픽셀을 결합해도 빛의 간섭 없이 순도 높은 픽셀을 구현할 수 있음을 확인했다. 연구팀은 수직 결합 후 반도체 패터닝 기술을 이용해 6만 ppi 이상의 해상도 달성 가능성을 증명했다.

또한, 초소형 LED 픽셀에서 문제가 될 수 있는 반도체 표면에서의 비 발광성 재결합 현상을 시간 분해 광발광 분석과 전산모사를 통해 체계적으로 조사해 초소형 LED의 효율을 개선할 수 있는 중요한 방향성을 제시했다.

김상현 교수는 “반도체 공정을 이용해 초고해상도의 픽셀 제작 가능성을 최초로 입증한 연구로, 반도체와 디스플레이 업계 협력의 중요성을 보여주는 연구 결과이다”라며 “후속 연구를 통해 초고해상도 미래 디스플레이의 기술 개발에 힘쓰겠다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 이공분야 기초연구사업 기본연구, 기후변화대응기술개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 1um 크기를 가진 마이크로 단일 LED 가 실제로 배열된 모습을 보여주는 이미지, 1 um, 0.6 um 크기를 가진 LED를 광 여기 방법을 통해 적색 발광이 되는 모습을 보여주는 이미지(작은 사진). 이는 작아진 LED에서도 적색 발광특성이 잘 발현됨을 보여줌.

그림 2. 나노스케일 커버 이미지: 본 제작 방법의 사용 예시를 보여줌

2020.01.06 조회수 20280 산학협력단, 중국 절강대 공업기술전환연구원과 MOU 체결

우리 대학 산학협력단(단장 최경철)은 지난 12월 10일 중국 절강대에서 공업기술전환연구원(Industrial Technology Research Institute)과 기술사업화 확대 협력을 위한 MOU를 체결했다.

산학협력단은 이번 협약을 통해 ▲공동 이노베이션 센터 건립을 통한 공동창업기업 발굴 프로젝트 추진 ▲공동 특허 포트폴리오 구축 및 공동 기술 마케팅 추진 협력 ▲전략적인 연구협력 추진 ▲한국 및 중국 협력 기업들과의 산학협력 확대 등을 추진할 예정이다.

1897년 설립된 중국 절강대는 중국판의 아이비리그로 불리는 `C9리그(九校聯盟, C9 League)'에 속한 명문대로 3천 800여 명 교수의 지도 아래 5만 4천여 명의 학생들이 재학하고 있다.

작년 한 해 동안 240억 규모(RMB 1.5억원)의 기술이전 실적을 올렸으며, 저장대학 국립사이언스 파크(National Science Park)를 통해 560여 개의 혁신 스타트업기업을 육성하고 있다. 같은 항저우 내에 위치한 알리바바(Alibaba Group)와 교육·연구 등 다양한 전략적인 협력을 추진하고 있다.

또한, 쯔진 이노베이션 타운(Zijin Innovation Town)을 바탕으로 향후 기업 R&D를 통한 스타트업 창업 플랫폼 제공, 혁신 및 창업 생태계 시스템 구축 등 창업과 기술사업화에 역점을 두고 성장 중인 대학이다.

10일 열린 협약식에 참여한 박현욱 연구부총장은 "이번 MOU를 통해 중국 절강대와 KAIST의 기술사업화 가능성을 확인했다ˮ고 밝혔다. 이어 박 부총장은 "창업·기술이전 등 다양한 협력을 시도하고 기술사업화 협력에서 한 단계 더 나아가 두 학교 차원의 교육·연구로 확장해 나갈 계획ˮ이라고 밝혔다.

이날 행사에는 KAIST 산학협력단장 최경철교수, 중국 절강대학 공업기술전화연구원 뤼오 진 칭(Liu- JingQing) 부원장이 참석해서 MOU에 서명했다.

2019.12.27 조회수 11536

산학협력단, 중국 절강대 공업기술전환연구원과 MOU 체결

우리 대학 산학협력단(단장 최경철)은 지난 12월 10일 중국 절강대에서 공업기술전환연구원(Industrial Technology Research Institute)과 기술사업화 확대 협력을 위한 MOU를 체결했다.

산학협력단은 이번 협약을 통해 ▲공동 이노베이션 센터 건립을 통한 공동창업기업 발굴 프로젝트 추진 ▲공동 특허 포트폴리오 구축 및 공동 기술 마케팅 추진 협력 ▲전략적인 연구협력 추진 ▲한국 및 중국 협력 기업들과의 산학협력 확대 등을 추진할 예정이다.

1897년 설립된 중국 절강대는 중국판의 아이비리그로 불리는 `C9리그(九校聯盟, C9 League)'에 속한 명문대로 3천 800여 명 교수의 지도 아래 5만 4천여 명의 학생들이 재학하고 있다.

작년 한 해 동안 240억 규모(RMB 1.5억원)의 기술이전 실적을 올렸으며, 저장대학 국립사이언스 파크(National Science Park)를 통해 560여 개의 혁신 스타트업기업을 육성하고 있다. 같은 항저우 내에 위치한 알리바바(Alibaba Group)와 교육·연구 등 다양한 전략적인 협력을 추진하고 있다.

또한, 쯔진 이노베이션 타운(Zijin Innovation Town)을 바탕으로 향후 기업 R&D를 통한 스타트업 창업 플랫폼 제공, 혁신 및 창업 생태계 시스템 구축 등 창업과 기술사업화에 역점을 두고 성장 중인 대학이다.

10일 열린 협약식에 참여한 박현욱 연구부총장은 "이번 MOU를 통해 중국 절강대와 KAIST의 기술사업화 가능성을 확인했다ˮ고 밝혔다. 이어 박 부총장은 "창업·기술이전 등 다양한 협력을 시도하고 기술사업화 협력에서 한 단계 더 나아가 두 학교 차원의 교육·연구로 확장해 나갈 계획ˮ이라고 밝혔다.

이날 행사에는 KAIST 산학협력단장 최경철교수, 중국 절강대학 공업기술전화연구원 뤼오 진 칭(Liu- JingQing) 부원장이 참석해서 MOU에 서명했다.

2019.12.27 조회수 11536 김진환 교수팀, 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회 우승

우리대학 기계공학과 학부생과 대학원생으로 구성된 학생팀(지도교수 김진환)이 `2019 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회(2019 Virtual RobotX Competition)'에서 우승을 차지했다.

미 해군 연구개발국(ONR. U.S. Office of Naval Research)의 주최로 올해 처음 열린‘국제 자율무인선 알고리즘 경진대회’는 지난 9월 첫 알고리즘 코드 제출을 시작으로 약 3개월에 걸쳐 진행됐다. 한국·미국·중국·일본·호주·싱가포르 등 9개국 17개 대학팀이 참가했는데 국내 대학으로는 KAIST가 유일하게 출전했다.

이번 대회에는 미 해군대학원(NPS, Naval Postgraduate School)이 구축한 가상 환경이 도입됐다. 실제 바다에서 발생할 수 있는 바람·파도·조류 조건 등을 임의로 조절할 수 있는 공통의 가상 환경에 각 팀이 제출한 컴퓨터 알고리즘 코드를 적용해 결과물을 평가하는 방식으로 진행됐다.

각 참가팀에는 ▲바람과 파도 등이 영향을 미치는 바다 위에서 무인선의 위치와 방향을 일정하게 유지하기 ▲주어진 항로와 방향을 정확히 제어하며 목표점까지 이동하기 ▲해상에 나타난 임의의 물체를 탐지해서 정확한 위치를 찾고 물체의 구체적인 종류를 인식하기 ▲항해 부표를 따라가되 동시에 장애물을 피해 목표점까지 이동하기 ▲해상에 놓인 여러 개의 해상 도크(dock)에 표시된 마커의 모양과 색상을 인식하여 목표 도크 위치를 찾기 ▲목표 도크에 자동으로 진입해서 일정 시간 정박 후에 빠져나오기 등 모두 6개의 임무가 주어졌다.

주최 측은 참가 팀이 제출한 컴퓨터 알고리즘 코드에 다양한 가상 환경 조건을 적용한 뒤 주어진 임무의 수행도를 평가하고 6개 미션에 대한 성적을 모두 합산해 최종 순위를 결정했다.

KAIST팀은 총 3차례의 알고리즘 코드 제출과 평가를 거친 끝에 2개 종목에서 1위, 2개 종목에서 2위를 차지하는 등 6개의 전 종목에서 우수한 성적을 거뒀으며, 17개 참가팀 중 가장 높은 합산 성적을 기록해 종합 우승을 차지했다.

종합 2위와 3위는 미국의 조지아 공과대학(Georgia Tech)과 호주의 시드니 대학(University of Sydney)이 각각 차지했다. 지난 4일~6일 싱가포르에서 개최된 2019 RobotX Interactive Forum에서 진행된 시상식에는 김종휘·장준우 학생이 KAIST 대표로 참가해 수상했다.

〈2019 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회 우승팀 (왼쪽 뒷줄부터 시계방향으로) 성수환(학사과정, 제어/경로계획-항법), 김종휘(박사과정, 리더/인식 알고리즘 총괄), 박진욱(석사과정-제어/경로계획-운동제어), 김태원(학사과정,탐지/인식-센서), 김준형(학사과정,탐지/인식-센서), 김경서(석사과정-제어/경로계획-경로계획), 조현근(석사과정, 탐지/인식-딥러닝), 장준우(석박사통합과정-제어 알고리즘 총괄), 홍승조(석사과정, 탐지/인식-센서융합)>

팀 리더를 맡은 김종휘 기계공학과 박사과정 학생은 "지난 수개월 동안 대회를 준비하면서 밤을 꼬박 새우는 날이 많았지만 학교에서 배운 지식이 가상 환경에서 실제로 적용되는 것을 보는 것이 모두에게 즐겁고 보람있는 경험이었다ˮ고 말했다. 김종휘 학생은 이어 "세계적으로 유명한 여러 대학팀들이 참가한 대회에서 우리나라를 대표해 좋은 성적으로 거두게 되어 기쁘다ˮ라고 우승 소감을 밝혔다.

김진환 기계공학과 교수가 지도하는 KAIST팀은 지난 2014년 싱가포르 마리나 베이에서 실제 무인 선박을 이용해 진행된 제1회 국제 자율무인선 경진대회에서 MIT에 이어 준우승을 차지한 바 있는데 이번 대회에서 우승을 차지함으로써 자율무인선 분야에서 KAIST가 보유한 우수한 기술력을 전 세계에 과시했다.

2019.12.26 조회수 10867

김진환 교수팀, 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회 우승

우리대학 기계공학과 학부생과 대학원생으로 구성된 학생팀(지도교수 김진환)이 `2019 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회(2019 Virtual RobotX Competition)'에서 우승을 차지했다.

미 해군 연구개발국(ONR. U.S. Office of Naval Research)의 주최로 올해 처음 열린‘국제 자율무인선 알고리즘 경진대회’는 지난 9월 첫 알고리즘 코드 제출을 시작으로 약 3개월에 걸쳐 진행됐다. 한국·미국·중국·일본·호주·싱가포르 등 9개국 17개 대학팀이 참가했는데 국내 대학으로는 KAIST가 유일하게 출전했다.

이번 대회에는 미 해군대학원(NPS, Naval Postgraduate School)이 구축한 가상 환경이 도입됐다. 실제 바다에서 발생할 수 있는 바람·파도·조류 조건 등을 임의로 조절할 수 있는 공통의 가상 환경에 각 팀이 제출한 컴퓨터 알고리즘 코드를 적용해 결과물을 평가하는 방식으로 진행됐다.

각 참가팀에는 ▲바람과 파도 등이 영향을 미치는 바다 위에서 무인선의 위치와 방향을 일정하게 유지하기 ▲주어진 항로와 방향을 정확히 제어하며 목표점까지 이동하기 ▲해상에 나타난 임의의 물체를 탐지해서 정확한 위치를 찾고 물체의 구체적인 종류를 인식하기 ▲항해 부표를 따라가되 동시에 장애물을 피해 목표점까지 이동하기 ▲해상에 놓인 여러 개의 해상 도크(dock)에 표시된 마커의 모양과 색상을 인식하여 목표 도크 위치를 찾기 ▲목표 도크에 자동으로 진입해서 일정 시간 정박 후에 빠져나오기 등 모두 6개의 임무가 주어졌다.

주최 측은 참가 팀이 제출한 컴퓨터 알고리즘 코드에 다양한 가상 환경 조건을 적용한 뒤 주어진 임무의 수행도를 평가하고 6개 미션에 대한 성적을 모두 합산해 최종 순위를 결정했다.

KAIST팀은 총 3차례의 알고리즘 코드 제출과 평가를 거친 끝에 2개 종목에서 1위, 2개 종목에서 2위를 차지하는 등 6개의 전 종목에서 우수한 성적을 거뒀으며, 17개 참가팀 중 가장 높은 합산 성적을 기록해 종합 우승을 차지했다.

종합 2위와 3위는 미국의 조지아 공과대학(Georgia Tech)과 호주의 시드니 대학(University of Sydney)이 각각 차지했다. 지난 4일~6일 싱가포르에서 개최된 2019 RobotX Interactive Forum에서 진행된 시상식에는 김종휘·장준우 학생이 KAIST 대표로 참가해 수상했다.

〈2019 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회 우승팀 (왼쪽 뒷줄부터 시계방향으로) 성수환(학사과정, 제어/경로계획-항법), 김종휘(박사과정, 리더/인식 알고리즘 총괄), 박진욱(석사과정-제어/경로계획-운동제어), 김태원(학사과정,탐지/인식-센서), 김준형(학사과정,탐지/인식-센서), 김경서(석사과정-제어/경로계획-경로계획), 조현근(석사과정, 탐지/인식-딥러닝), 장준우(석박사통합과정-제어 알고리즘 총괄), 홍승조(석사과정, 탐지/인식-센서융합)>

팀 리더를 맡은 김종휘 기계공학과 박사과정 학생은 "지난 수개월 동안 대회를 준비하면서 밤을 꼬박 새우는 날이 많았지만 학교에서 배운 지식이 가상 환경에서 실제로 적용되는 것을 보는 것이 모두에게 즐겁고 보람있는 경험이었다ˮ고 말했다. 김종휘 학생은 이어 "세계적으로 유명한 여러 대학팀들이 참가한 대회에서 우리나라를 대표해 좋은 성적으로 거두게 되어 기쁘다ˮ라고 우승 소감을 밝혔다.

김진환 기계공학과 교수가 지도하는 KAIST팀은 지난 2014년 싱가포르 마리나 베이에서 실제 무인 선박을 이용해 진행된 제1회 국제 자율무인선 경진대회에서 MIT에 이어 준우승을 차지한 바 있는데 이번 대회에서 우승을 차지함으로써 자율무인선 분야에서 KAIST가 보유한 우수한 기술력을 전 세계에 과시했다.

2019.12.26 조회수 10867 AI대학원-분당서울대병원 연구부문과 MOU 체결

우리대학 AI대학원(원장 정송)은 분당서울대병원 연구부문(연구부원장 오창완)과 `의료분야의 인공지능 관련 연구'와 관련한 상호 교류·협력을 위한 양해각서(MOU)를 24일 체결했다고 밝혔다.

두 기관은 이번 양해각서 체결을 계기로 ▲연구 협력 기반 조성을 위한 인적 및 학술적 교류 ▲공동 연구 및 기술 개발을 위한 정보 공유 및 지원 등 학문 교류뿐만 아니라 ▲의료 분야의 인공지능 관련 연구 인재 양성을 위한 프로그램 개발 및 운영 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.

2019년 8월 국내 최초의 인공지능 분야 특화 대학원으로 문을 연 KAIST AI대학원은 정송 원장을 주축으로 기계학습·인공지능·데이터 마이닝·컴퓨터 비전 및 자연어 처리 분야의 연구를 주도하고 있다.

관련 학계에서 세계 최고 수준의 성과를 창출하는 평균 연령 40대의 젊은 교수들로 구성돼 있으며, 핵심연구와 융합연구를 병행하는 투 트랙 전략을 통해 글로벌 AI 전문가 양성을 목표로 교육 및 연구를 수행하고 있다.

분당서울대병원은 지난 2016년 국내 의료기관 중 최초로 병원이 주도하는 융·복합연구단지인 헬스케어혁신파크를 개원하고 의료기기·헬스케어 ICT·휴먼유전체·나노의학·재생의학 등의 5개 분야에 특화된 미래의학 연구를 선도하고 있다.

정송 KAIST AI대학원장은 "양 기관의 지속적이고 효율적인 공동 연구를 위한 협력 플랫폼의 발판을 마련한 것ˮ이라고 이번 협약을 평가했다. 이어 정 원장은 "이 플랫폼을 통해 공학과 의학 분야의 탁월한 전문성을 앞세워 AI 기반 미래 의료기술을 선도해 나갈 것ˮ이라고 기대감을 밝혔다.

이날 협약식에는 정송 대학원장을 비롯해 김기응, 신기정, 신진우, 양은호, 황성주, 최재식 교수 등 KAIST AI대학원 관계자들이 참석했고 분당서울대병원에서는 오창완 분당서울대병원 연구부문 부원장을 포함해 이호영 디지털헬스케어연구사업부장, 김세중 의료인공지능센터장, 정세영 디지털헬스케어 연구사업부 실무담당교수 등이 자리를 함께했다.

오창완 분당서울대학교병원 연구부문 부원장은 이날 협약식 축사를 통해 "미래의료의 핵심인 인공지능 연구에 있어 국내 최고의 임상·연구 기관인 분당서울대학교병원과 KAIST가 협력하게 된 것은 중대한 전환점ˮ이라며, "높은 수준의 협력을 통해 글로벌 경쟁력과 혁신을 이끌어낼 수 있는 역량을 갖출 것ˮ이라며 양 기관 상호협력의 중요성을 강조했다.

2019.12.24 조회수 13323

AI대학원-분당서울대병원 연구부문과 MOU 체결

우리대학 AI대학원(원장 정송)은 분당서울대병원 연구부문(연구부원장 오창완)과 `의료분야의 인공지능 관련 연구'와 관련한 상호 교류·협력을 위한 양해각서(MOU)를 24일 체결했다고 밝혔다.

두 기관은 이번 양해각서 체결을 계기로 ▲연구 협력 기반 조성을 위한 인적 및 학술적 교류 ▲공동 연구 및 기술 개발을 위한 정보 공유 및 지원 등 학문 교류뿐만 아니라 ▲의료 분야의 인공지능 관련 연구 인재 양성을 위한 프로그램 개발 및 운영 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.

2019년 8월 국내 최초의 인공지능 분야 특화 대학원으로 문을 연 KAIST AI대학원은 정송 원장을 주축으로 기계학습·인공지능·데이터 마이닝·컴퓨터 비전 및 자연어 처리 분야의 연구를 주도하고 있다.

관련 학계에서 세계 최고 수준의 성과를 창출하는 평균 연령 40대의 젊은 교수들로 구성돼 있으며, 핵심연구와 융합연구를 병행하는 투 트랙 전략을 통해 글로벌 AI 전문가 양성을 목표로 교육 및 연구를 수행하고 있다.

분당서울대병원은 지난 2016년 국내 의료기관 중 최초로 병원이 주도하는 융·복합연구단지인 헬스케어혁신파크를 개원하고 의료기기·헬스케어 ICT·휴먼유전체·나노의학·재생의학 등의 5개 분야에 특화된 미래의학 연구를 선도하고 있다.

정송 KAIST AI대학원장은 "양 기관의 지속적이고 효율적인 공동 연구를 위한 협력 플랫폼의 발판을 마련한 것ˮ이라고 이번 협약을 평가했다. 이어 정 원장은 "이 플랫폼을 통해 공학과 의학 분야의 탁월한 전문성을 앞세워 AI 기반 미래 의료기술을 선도해 나갈 것ˮ이라고 기대감을 밝혔다.

이날 협약식에는 정송 대학원장을 비롯해 김기응, 신기정, 신진우, 양은호, 황성주, 최재식 교수 등 KAIST AI대학원 관계자들이 참석했고 분당서울대병원에서는 오창완 분당서울대병원 연구부문 부원장을 포함해 이호영 디지털헬스케어연구사업부장, 김세중 의료인공지능센터장, 정세영 디지털헬스케어 연구사업부 실무담당교수 등이 자리를 함께했다.

오창완 분당서울대학교병원 연구부문 부원장은 이날 협약식 축사를 통해 "미래의료의 핵심인 인공지능 연구에 있어 국내 최고의 임상·연구 기관인 분당서울대학교병원과 KAIST가 협력하게 된 것은 중대한 전환점ˮ이라며, "높은 수준의 협력을 통해 글로벌 경쟁력과 혁신을 이끌어낼 수 있는 역량을 갖출 것ˮ이라며 양 기관 상호협력의 중요성을 강조했다.

2019.12.24 조회수 13323 이상완 교수, 신경과학-인공지능 융합연구 통해 인간의 문제해결 과정 규명

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수 연구팀이 신경과학과 인공지능의 융합연구를 통해 인간의 문제해결 과정에서 뇌가 정보를 처리하는 원리를 규명하는 데 성공했다.

연구팀은 신경과학-인공지능 융합연구를 이용해 인간의 문제 해결 과정을 이론적·신경과학적으로 규명하는 데 성공했다. 이번 연구를 통해 인간 지능의 핵심 요소들을 인공지능 알고리즘으로 이식할 가능성을 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

이상완 교수와 함께 김동재 박사과정과 박건영 석사과정이 주도하고, 미국 캘리포니아 공과대학(Caltech)과의 국제 공동연구를 통해 진행된 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’12월 16일 자 온라인판에 게재됐다.

불확실성과 복잡도가 변하는 상황에서 달성 가능한 목표를 설정하고 계획을 세워 실행 및 전략을 수정해 나가는 과정은 인간이 가진 고유한 문제 해결 능력 중 하나이다. 최근 인공지능 알고리즘이 다양한 분야에서 인간의 작업 수행 능력을 넘어서고 있으나, 이러한 문제 해결 능력에 대한 완벽한 해결방안은 제시하지 못하고 있다.

인간의 문제 해결 과정은 목표설정-전략수립-실행-전략수정을 반복하는 과정으로, 이는 상태 의존적인 복잡한 시간의 함수이다. 일반적으로 인간의 문제 해결 과정은 많은 양의 데이터를 모으기 어렵고 불확실성과 복잡도가 높아 빅데이터 기반의 전통적 딥러닝 설계 방식으로는 구현이 어렵다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘강화학습 이론 기반 실험 디자인’이라는 기술을 이용해 문제 해결 목표, 문제의 복잡도, 상황 변화의 불확실성이라는 세 가지 변수를 동시에 변화시켜 실제 인간의 문제 해결 과정과 유사한 상황을 구현했다.

이를 이용해 취득한 행동과 뇌 영상 데이터를 바탕으로 문제 해결 과정을 설명할 수 있는 수학적 모델을 찾기 위해 100가지가 넘는 종류의 메타 강화학습 알고리즘을 학습하고 비교 분석했다. 이 과정은 모델 기반 뇌 이미징 분석이라 불리는 기법이다.

연구팀은 더 엄밀한 검증을 위해 ‘정밀 행동 프로파일링’이라는 분석 방법을 적용했다. 이 방법을 이용하면 겉으로 보이는 행동이 인간과 유사할 뿐만 아니라, 실제로 인간과 같은 원리로 문제를 해결하는 모델을 도출할 수 있다.

그 결과로 문제의 불확실성 및 복잡도와 변화하는 상황에서 인간의 학습과 추론 과정을 모사하는 메타 강화학습 모델을 구현했고, 이 모델의 정보처리 과정이 전두엽의 한 부위인 복외측전전두피질의 신경 활성 패턴으로 설명된다는 것을 발견했다.

1 저자인 김동재 박사과정은 “다양한 가설을 엄밀히 검증하는 과정에 많은 시간이 소요됐지만 정밀 행동 프로파일링 방법론을 통해 실제 인간의 행동 원리를 재현하는 모델을 찾아냄으로써 추후 인공지능으로의 이식에도 큰 도움이 될 것이다”라고 말했다.

이상완 교수는 “기존 연구방식은 하나의 퍼즐 조각을 떼어서 다른 퍼즐의 빈자리를 메꾸는 것이라면, 이번 연구는 퍼즐을 푸는 원리를 배워 다른 퍼즐 맞추기에 적용하는 것에 비유할 수 있다”라며 “인간만이 가진 지능의 핵심 요소들을 인공지능 알고리즘으로 이식하는 기술은 이제 첫걸음을 떼었다고 생각한다. 이 기술이 완성되면 궁극적으로는 지능을 공학적으로 분해하고 과학적으로 이해할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

연구팀은 최근 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 설립한 KAIST 신경과학-인공지능 융합연구센터에서 이러한 기반 기술을 활용해 인간 지능을 모사한 차세대 인공지능 모델을 개발하고, 아울러 딥마인드, MIT, IBM AI 연구소, 케임브리지 대학 등 해외 관련 연구 기관과의 국제 공동연구를 통해 기술의 파급력을 높여나갈 계획이라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원 및 과학기술정보통신부 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 메타 강화학습 모델과 각 단계의 정보처리 과정에 관여하는 뇌 영역

2019.12.23 조회수 9841

이상완 교수, 신경과학-인공지능 융합연구 통해 인간의 문제해결 과정 규명

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수 연구팀이 신경과학과 인공지능의 융합연구를 통해 인간의 문제해결 과정에서 뇌가 정보를 처리하는 원리를 규명하는 데 성공했다.

연구팀은 신경과학-인공지능 융합연구를 이용해 인간의 문제 해결 과정을 이론적·신경과학적으로 규명하는 데 성공했다. 이번 연구를 통해 인간 지능의 핵심 요소들을 인공지능 알고리즘으로 이식할 가능성을 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

이상완 교수와 함께 김동재 박사과정과 박건영 석사과정이 주도하고, 미국 캘리포니아 공과대학(Caltech)과의 국제 공동연구를 통해 진행된 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’12월 16일 자 온라인판에 게재됐다.

불확실성과 복잡도가 변하는 상황에서 달성 가능한 목표를 설정하고 계획을 세워 실행 및 전략을 수정해 나가는 과정은 인간이 가진 고유한 문제 해결 능력 중 하나이다. 최근 인공지능 알고리즘이 다양한 분야에서 인간의 작업 수행 능력을 넘어서고 있으나, 이러한 문제 해결 능력에 대한 완벽한 해결방안은 제시하지 못하고 있다.

인간의 문제 해결 과정은 목표설정-전략수립-실행-전략수정을 반복하는 과정으로, 이는 상태 의존적인 복잡한 시간의 함수이다. 일반적으로 인간의 문제 해결 과정은 많은 양의 데이터를 모으기 어렵고 불확실성과 복잡도가 높아 빅데이터 기반의 전통적 딥러닝 설계 방식으로는 구현이 어렵다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘강화학습 이론 기반 실험 디자인’이라는 기술을 이용해 문제 해결 목표, 문제의 복잡도, 상황 변화의 불확실성이라는 세 가지 변수를 동시에 변화시켜 실제 인간의 문제 해결 과정과 유사한 상황을 구현했다.

이를 이용해 취득한 행동과 뇌 영상 데이터를 바탕으로 문제 해결 과정을 설명할 수 있는 수학적 모델을 찾기 위해 100가지가 넘는 종류의 메타 강화학습 알고리즘을 학습하고 비교 분석했다. 이 과정은 모델 기반 뇌 이미징 분석이라 불리는 기법이다.

연구팀은 더 엄밀한 검증을 위해 ‘정밀 행동 프로파일링’이라는 분석 방법을 적용했다. 이 방법을 이용하면 겉으로 보이는 행동이 인간과 유사할 뿐만 아니라, 실제로 인간과 같은 원리로 문제를 해결하는 모델을 도출할 수 있다.

그 결과로 문제의 불확실성 및 복잡도와 변화하는 상황에서 인간의 학습과 추론 과정을 모사하는 메타 강화학습 모델을 구현했고, 이 모델의 정보처리 과정이 전두엽의 한 부위인 복외측전전두피질의 신경 활성 패턴으로 설명된다는 것을 발견했다.

1 저자인 김동재 박사과정은 “다양한 가설을 엄밀히 검증하는 과정에 많은 시간이 소요됐지만 정밀 행동 프로파일링 방법론을 통해 실제 인간의 행동 원리를 재현하는 모델을 찾아냄으로써 추후 인공지능으로의 이식에도 큰 도움이 될 것이다”라고 말했다.

이상완 교수는 “기존 연구방식은 하나의 퍼즐 조각을 떼어서 다른 퍼즐의 빈자리를 메꾸는 것이라면, 이번 연구는 퍼즐을 푸는 원리를 배워 다른 퍼즐 맞추기에 적용하는 것에 비유할 수 있다”라며 “인간만이 가진 지능의 핵심 요소들을 인공지능 알고리즘으로 이식하는 기술은 이제 첫걸음을 떼었다고 생각한다. 이 기술이 완성되면 궁극적으로는 지능을 공학적으로 분해하고 과학적으로 이해할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

연구팀은 최근 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 설립한 KAIST 신경과학-인공지능 융합연구센터에서 이러한 기반 기술을 활용해 인간 지능을 모사한 차세대 인공지능 모델을 개발하고, 아울러 딥마인드, MIT, IBM AI 연구소, 케임브리지 대학 등 해외 관련 연구 기관과의 국제 공동연구를 통해 기술의 파급력을 높여나갈 계획이라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원 및 과학기술정보통신부 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 메타 강화학습 모델과 각 단계의 정보처리 과정에 관여하는 뇌 영역

2019.12.23 조회수 9841 경영대학 녹색성장대학원, 제6회 서울 기후-에너지 컨퍼런스 개최

우리대학 경영대학 녹색성장대학원이 서울 웨스틴조선호털 그랜드볼룸에서 ‘제6회 서울 기후-에너지 컨퍼런스’를 개최했다.

2020년 이후 기후변화에 대응하는 신기후체제를 수립하고 녹색성장 및 글로벌 목표 2030(P4G) 정상회의 개최를 준비하기 위한 자리로 아젠다를 점검하고 기후변화 거버넌스에 청년세대의 참여를 독려하는 방안에 대해 논의하는 시간을 가졌다.

컨퍼런스에서는 ‘신기후체제와 뉴 노멀’이라는 주제로 기후변화에 대응하는 국내외 거버넌스 체제와 정책에 대해 점검하고 새로운 기후환경 시대를 맞기 위해 민관협력을 통한 저탄소 녹색성장, 지속가능발전 목표의 실행 방안을 모색했다.

개회식에서는 파리협정을 이끌어낸 반기문 제8대 UN 사무총장이 신기후체제의 주요 과제 및 향후 국제 사회가 나아가야 할 방향에 대한 메시지를 전달했으며, 신성철 KAIST 총장은 환영사를 통해 KAIST의 지속 가능한 발전을 위한 교육 방향에 관해 역설했다.

기조연설에는 백악관 기후변화·에너지정책 선임보좌관 출신인 로한 파텔 테슬라 글로벌 정책 및 사업개발 총괄 본부장이 자사의 비전과 친환경 자동차에 대한 미국 캘리포니아의 기후 환경정책에 대해 발표했다.

이어진 ‘신기후체제, 무엇을 변화시킬 것인가?’ 세션에서는 유연철 외교부 기후변화 대사가 ‘제25차 유엔 기후변화협약 당사국총회의 주요 결과 및 향후 과제’ 및 26차 총회의 공동개최국인 영국과 이탈리아의 향후 계획과 전망에 대해 발표했다. 글로녹색성장기구(Global Green Growth Institute), 녹색기후기금(Green Climate Fund), 기재부, 외교부의 전문가들의 패널 토론에 참여해 협력 방안에 대해 논의하고 우리 사회가 나아가야 할 방향을 제시해 전문성을 더했다.

또한, ‘지속가능발전과 고등교육의 역할’ 세션에서는 김명자 한국과학기술단체총연합회 회장(제7대 환경부 장관)을 좌장으로 박천규 환경부 차관이 신기후체제 아래 글로벌 기후변화 리더 양성을 위한 지속가능발전 고등교육의 필요성과 방안에 대해 기조발제했다.

‘새로운 청정에너지, 데이터’ 세션에서는 마르타 곤잘레스 버클리 대학교 교수의 빅데이터, 인공지능 등 데이터 기반 4차 산업을 통한 무탄소 녹색에너지에 대한 기조발표와 함께 지속가능한 청정에너지의 발전과 데이터의 상관관계에 대해 논의했다.

오찬 특별연설에서는 현대차그룹의 강문정 수소산업연구소의 소장이 ‘수소에너지와 미래 모빌리티’를 주제로 현대차그룹의 저탄소 녹색성장을 위한 수소사회 구현 노력과 의지를 전달했다.

임만성 KAIST 원자력공학과 교수가 좌장을 맡은 ‘재생에너지와 원자력의 상생 방안’ 세션에서는 피터 라이온즈 미국 에너지부 차관보를 초청해 원자력과 재생에너지의 상생 방법을 모색했다. 더불어 이러한 상생을 국내 상황에 적용해야 할 필요성과 가능성을 짚어보고 향후 이러한 발전적 논의가 추진되기 위해 선결돼야 할 과제들도 제시됐다.

특히, 이번 컨퍼런스에는 내년 6월 한국이 개최할 예정인 제2차 ‘녹색성장 및 글로벌 목표 2030’ 정상회의에 앞서 한국이 나아가야 할 방안과 정부의 기후변화 대응과 지속가능한 발전을 위한 향후 과제를 제시하는 특별 세션도 진행됐다.

또한 젊은 세대의 기후변화 대응 참여 확대를 위해 지난해부터 시작된 ‘보이스 프럼 더 영(Voice from the Young)’ 세션에서는 기후변화 경각심을 일깨울 뿐만 아니라 기후변화 거버넌스 및 정책 실행에 있어 청년 세대의 의견을 수렴하는 자리가 마련돼 그 의미를 더했다.

엄지용 KAIST 녹색성장대학원장은 “올해 서울 기후-에너지 컨퍼런스는 신기후체제 아래 놓인 기후변화에 대응하고 지속가능한 발전을 관통하는 키워드를 중심으로 다뤘다"고 밝히며 이어, "기후협상과 금융의 역할 재정립, 에너지와 산업부문의 기술 및 구조적 혁신, 이를 위한 고등교육의 방향에 대해 모색하는 것"에 주안점을 뒀다고 강조했다.

김상협 KAIST 지속발전연구센터장은 “2021년 1월에 출범하게 될 신기후체제는 에너지와 모빌리티, 생산과 소비, 교육과 일자리에 이르기까지 많은 변화를 가져올 '뉴 노말'의 시대를 열 것"이라고 전하며 김 센터장은 이어 “특히 이번 컨퍼런스를 통해 젊은 세대의 새로운 역할을 집중 모색하게 된 점이 큰 의미를 갖는다”고 평했다.

2019.12.20 조회수 14459

경영대학 녹색성장대학원, 제6회 서울 기후-에너지 컨퍼런스 개최

우리대학 경영대학 녹색성장대학원이 서울 웨스틴조선호털 그랜드볼룸에서 ‘제6회 서울 기후-에너지 컨퍼런스’를 개최했다.

2020년 이후 기후변화에 대응하는 신기후체제를 수립하고 녹색성장 및 글로벌 목표 2030(P4G) 정상회의 개최를 준비하기 위한 자리로 아젠다를 점검하고 기후변화 거버넌스에 청년세대의 참여를 독려하는 방안에 대해 논의하는 시간을 가졌다.

컨퍼런스에서는 ‘신기후체제와 뉴 노멀’이라는 주제로 기후변화에 대응하는 국내외 거버넌스 체제와 정책에 대해 점검하고 새로운 기후환경 시대를 맞기 위해 민관협력을 통한 저탄소 녹색성장, 지속가능발전 목표의 실행 방안을 모색했다.

개회식에서는 파리협정을 이끌어낸 반기문 제8대 UN 사무총장이 신기후체제의 주요 과제 및 향후 국제 사회가 나아가야 할 방향에 대한 메시지를 전달했으며, 신성철 KAIST 총장은 환영사를 통해 KAIST의 지속 가능한 발전을 위한 교육 방향에 관해 역설했다.

기조연설에는 백악관 기후변화·에너지정책 선임보좌관 출신인 로한 파텔 테슬라 글로벌 정책 및 사업개발 총괄 본부장이 자사의 비전과 친환경 자동차에 대한 미국 캘리포니아의 기후 환경정책에 대해 발표했다.

이어진 ‘신기후체제, 무엇을 변화시킬 것인가?’ 세션에서는 유연철 외교부 기후변화 대사가 ‘제25차 유엔 기후변화협약 당사국총회의 주요 결과 및 향후 과제’ 및 26차 총회의 공동개최국인 영국과 이탈리아의 향후 계획과 전망에 대해 발표했다. 글로녹색성장기구(Global Green Growth Institute), 녹색기후기금(Green Climate Fund), 기재부, 외교부의 전문가들의 패널 토론에 참여해 협력 방안에 대해 논의하고 우리 사회가 나아가야 할 방향을 제시해 전문성을 더했다.

또한, ‘지속가능발전과 고등교육의 역할’ 세션에서는 김명자 한국과학기술단체총연합회 회장(제7대 환경부 장관)을 좌장으로 박천규 환경부 차관이 신기후체제 아래 글로벌 기후변화 리더 양성을 위한 지속가능발전 고등교육의 필요성과 방안에 대해 기조발제했다.

‘새로운 청정에너지, 데이터’ 세션에서는 마르타 곤잘레스 버클리 대학교 교수의 빅데이터, 인공지능 등 데이터 기반 4차 산업을 통한 무탄소 녹색에너지에 대한 기조발표와 함께 지속가능한 청정에너지의 발전과 데이터의 상관관계에 대해 논의했다.