-

고접착 패브릭 기반 웨어러블 에너지 하베스팅 기술 개발

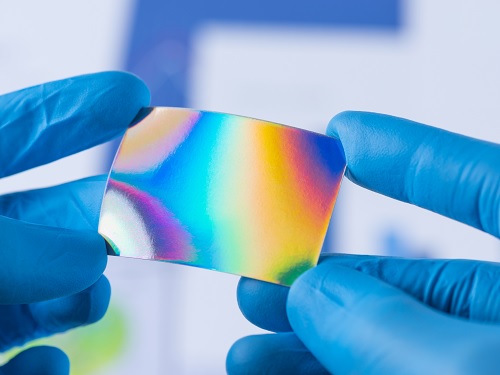

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 *핫프레싱 기술을 이용해 가격 경쟁력과 내구성이 높은 패브릭(천) 기반 웨어러블 압전 *에너지 하베스터 제조 방법을 개발하는 데 성공했다고 9일 밝혔다.

☞ 핫프레싱(hot pressing): 온도와 압력을 가해 두 물체를 단단히 점착시키는 공법

☞ 에너지 하베스팅(energy harvesting): 버려지는 에너지를 수집(수확)해 전기로 바꿔 쓰는 기술. 압전 에너지 하베스팅이란 압전체라는 물질을 이용, 생활 주변에서 버려지는 압력과 진동 같은 에너지를 사용 가능한 전기에너지로 변환해주는 것을 말한다.

홍 교수 연구팀 소속 김재규 박사과정 학생이 제1저자로 참여한 이번 연구는 지난 2019년 12월 23일 국내 특허 등록이 됐고, 국제 학술지 '나노 에너지(Nano Energy)' 이번 9월호에 게재됐다(5월 22일 온라인판에 게재). 이번 연구는 DGIST 에너지공학전공 이용민 교수팀과 우리 대학 신소재공학과 노광수·기계공학과 유승화 교수팀과의 협업을 통해 수행됐다. (논문명: Cost-effective and strongly integrated fabric-based wearable piezoelectric energy harvester)

오늘날 웨어러블 소자는 센서, 원동기, 디스플레이에서 에너지 하베스팅에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 사용되고 있으며, 4차 산업혁명 도래 이후 소형에서 내장형으로 더욱 급속히 발전하고 있다. 이러한 흐름과 맞물려 기존 옷에 내장형으로 사용될 수 있고, 편안하고 내구성 좋은 패브릭(천)에 기반한 웨어러블 소자가 주목받고 있다.

이러한 장점에도 불구하고, 기존 패브릭 기반 웨어러블 소자는 복잡한 제조 방법과 설비 시설에 따른 공정 및 가격 측면에서 한계를 가져 아직 실용화 단계에 이르지 못하고 있다. 또한, 소자 내의 패브릭과 실제 구동 파트 사이의 결합력 및 효율 테스트의 부재는 소자의 내구성에도 의문을 갖게 한다. 이러한 문제를 보완하기 위해 간단하고 값싼 공정과 재료, 새로운 기계적 특성 분석 기술 등에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다.

이번 연구에서는 복잡한 공정 및 설비 시설 대신 비교적 간단한 방법인 핫프레싱을 이용해 전도성 폴리에스터 패브릭과 압전 고분자 필름(Poly(vinylidene fluoride-co-trifluoroethylene), P(VDF-TrFE))이 결합된 패브릭 기반 웨어러블 압전 에너지 하베스터 제조 방법을 개발했다. 또한, 기존의 내구성 테스트 방법인 굽힘(bending) 테스트와 더불어 새롭게 도입한 `표면 및 계면 절단 분석시스템(SAICAS, Surface and Interfacial Cutting Analysis System)'을 이용해 패브릭과 고분자 필름 사이 계면 결착력을 측정함으로써 웨어러블 소자의 높은 기계적 내구성을 증명했다.

연구진이 개발한 제조 방법에서 제시하는 핫프레싱은 배터리나 연료전지 셀 제작에 주로 쓰이는 방법으로 2~3분 안에 완료될 정도로 빠르고 간단하며 동시에 높은 접착력을 얻을 수 있는 공정이다. 결정화 온도 근처 이하에서 고분자 필름을 패브릭에 접착시키면, 고분자 필름 표면이 *비정질화되면서 접촉면이 넓은 울퉁불퉁한 패브릭 표면에 빽빽이 접착되고, 날실과 씨실 사이로 새어 나와 못과 같은 형태로 되어 높은 계면 결합력을 가질 수 있게 된다. 이러한 핫프레싱을 이용해 개발된 웨어러블 소자는 기존 의류에 접착할 수 있는 응용 가능성을 가지고 있어 공정 단가를 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

☞ 비정질(amorphous): 고체 물질로, 균일한 조성은 가지고 있으나, 원자 배열이 액체와 같이 흐트러져 있는 물질. 유리, 고무, 수지 따위가 있으며 반도체, 자성체, 고강도 재료 따위로 쓴다.

한편, SAICAS를 이용한 계면 결착력 분석은 마이크로 스케일에서 칼날을 이용해 정량적 및 정성적으로 힘을 측정하는 방법으로, 기존 계면 결착력 측정 방법(박리 테스트, 테이프 테스트, 마이크로신축성 테스트)보다 훨씬 정확한 분석 기법으로, 본 연구에서 처음으로 웨어러블 소자에 도입됐다. SAICAS를 이용한 계면 결착력 분석은 향후 고분자를 이용한 웨어러블 소자 내구성 테스트의 새로운 방법으로 쓰일 수 있을 것으로 기대된다.

홍승범 교수는 "본 연구에서 개발된 패브릭 기반 웨어러블 압전 에너지 하베스터 제조 기술은 패브릭 기반 소자의 실용화 가능성을 한 단계 높였고, 계면 결착력 분석을 통해 고내구성 웨어러블 소자의 디자인 방향을 제시했다ˮ며 "이 기술은 패브릭과 고분자를 이용한 다른 소자의 제조 공정 및 분석에도 새로운 기틀을 마련할 수 있을 것으로 전망한다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 KAIST HRHRP 사업, 과학기술정보통신부 재원 한국연구재단 지원 기초연구사업과 중견연구사업, 웨어러블 플랫폼소재 기술센터 지원 및 KAIST 글로벌 특이점 연구사업 지원으로 수행됐다.

고접착 패브릭 기반 웨어러블 에너지 하베스팅 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 *핫프레싱 기술을 이용해 가격 경쟁력과 내구성이 높은 패브릭(천) 기반 웨어러블 압전 *에너지 하베스터 제조 방법을 개발하는 데 성공했다고 9일 밝혔다.

☞ 핫프레싱(hot pressing): 온도와 압력을 가해 두 물체를 단단히 점착시키는 공법

☞ 에너지 하베스팅(energy harvesting): 버려지는 에너지를 수집(수확)해 전기로 바꿔 쓰는 기술. 압전 에너지 하베스팅이란 압전체라는 물질을 이용, 생활 주변에서 버려지는 압력과 진동 같은 에너지를 사용 가능한 전기에너지로 변환해주는 것을 말한다.

홍 교수 연구팀 소속 김재규 박사과정 학생이 제1저자로 참여한 이번 연구는 지난 2019년 12월 23일 국내 특허 등록이 됐고, 국제 학술지 '나노 에너지(Nano Energy)' 이번 9월호에 게재됐다(5월 22일 온라인판에 게재). 이번 연구는 DGIST 에너지공학전공 이용민 교수팀과 우리 대학 신소재공학과 노광수·기계공학과 유승화 교수팀과의 협업을 통해 수행됐다. (논문명: Cost-effective and strongly integrated fabric-based wearable piezoelectric energy harvester)

오늘날 웨어러블 소자는 센서, 원동기, 디스플레이에서 에너지 하베스팅에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 사용되고 있으며, 4차 산업혁명 도래 이후 소형에서 내장형으로 더욱 급속히 발전하고 있다. 이러한 흐름과 맞물려 기존 옷에 내장형으로 사용될 수 있고, 편안하고 내구성 좋은 패브릭(천)에 기반한 웨어러블 소자가 주목받고 있다.

이러한 장점에도 불구하고, 기존 패브릭 기반 웨어러블 소자는 복잡한 제조 방법과 설비 시설에 따른 공정 및 가격 측면에서 한계를 가져 아직 실용화 단계에 이르지 못하고 있다. 또한, 소자 내의 패브릭과 실제 구동 파트 사이의 결합력 및 효율 테스트의 부재는 소자의 내구성에도 의문을 갖게 한다. 이러한 문제를 보완하기 위해 간단하고 값싼 공정과 재료, 새로운 기계적 특성 분석 기술 등에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다.

이번 연구에서는 복잡한 공정 및 설비 시설 대신 비교적 간단한 방법인 핫프레싱을 이용해 전도성 폴리에스터 패브릭과 압전 고분자 필름(Poly(vinylidene fluoride-co-trifluoroethylene), P(VDF-TrFE))이 결합된 패브릭 기반 웨어러블 압전 에너지 하베스터 제조 방법을 개발했다. 또한, 기존의 내구성 테스트 방법인 굽힘(bending) 테스트와 더불어 새롭게 도입한 `표면 및 계면 절단 분석시스템(SAICAS, Surface and Interfacial Cutting Analysis System)'을 이용해 패브릭과 고분자 필름 사이 계면 결착력을 측정함으로써 웨어러블 소자의 높은 기계적 내구성을 증명했다.

연구진이 개발한 제조 방법에서 제시하는 핫프레싱은 배터리나 연료전지 셀 제작에 주로 쓰이는 방법으로 2~3분 안에 완료될 정도로 빠르고 간단하며 동시에 높은 접착력을 얻을 수 있는 공정이다. 결정화 온도 근처 이하에서 고분자 필름을 패브릭에 접착시키면, 고분자 필름 표면이 *비정질화되면서 접촉면이 넓은 울퉁불퉁한 패브릭 표면에 빽빽이 접착되고, 날실과 씨실 사이로 새어 나와 못과 같은 형태로 되어 높은 계면 결합력을 가질 수 있게 된다. 이러한 핫프레싱을 이용해 개발된 웨어러블 소자는 기존 의류에 접착할 수 있는 응용 가능성을 가지고 있어 공정 단가를 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

☞ 비정질(amorphous): 고체 물질로, 균일한 조성은 가지고 있으나, 원자 배열이 액체와 같이 흐트러져 있는 물질. 유리, 고무, 수지 따위가 있으며 반도체, 자성체, 고강도 재료 따위로 쓴다.

한편, SAICAS를 이용한 계면 결착력 분석은 마이크로 스케일에서 칼날을 이용해 정량적 및 정성적으로 힘을 측정하는 방법으로, 기존 계면 결착력 측정 방법(박리 테스트, 테이프 테스트, 마이크로신축성 테스트)보다 훨씬 정확한 분석 기법으로, 본 연구에서 처음으로 웨어러블 소자에 도입됐다. SAICAS를 이용한 계면 결착력 분석은 향후 고분자를 이용한 웨어러블 소자 내구성 테스트의 새로운 방법으로 쓰일 수 있을 것으로 기대된다.

홍승범 교수는 "본 연구에서 개발된 패브릭 기반 웨어러블 압전 에너지 하베스터 제조 기술은 패브릭 기반 소자의 실용화 가능성을 한 단계 높였고, 계면 결착력 분석을 통해 고내구성 웨어러블 소자의 디자인 방향을 제시했다ˮ며 "이 기술은 패브릭과 고분자를 이용한 다른 소자의 제조 공정 및 분석에도 새로운 기틀을 마련할 수 있을 것으로 전망한다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 KAIST HRHRP 사업, 과학기술정보통신부 재원 한국연구재단 지원 기초연구사업과 중견연구사업, 웨어러블 플랫폼소재 기술센터 지원 및 KAIST 글로벌 특이점 연구사업 지원으로 수행됐다.

2020.09.09

조회수 31241

-

전산학부 김주호 교수, ACM CSCW 2020 학술대회 논문 위원장 선임

우리 대학 전산학부 김주호 교수가 제 23회 ACM CSCW(Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing) Paper Chair로 선임되어 위원장 직을 수행한다.

ACM CSCW는 ACM의 인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 분야 전문가 그룹인 SIGCHI에서 주최하는 대표적인 학술대회 중 하나로, Google Scholar HCI 분야에서 h5-index 기준 2위에 올라 있는 세계적인 학회다.

김주호 교수는 1986년부터 시작된 학술대회 역사상 처음으로 아시아 기관 출신으로 Paper Chair에 선임됐다. 김 교수는 작년부터 University of Michigan의 Sarita Schoenebeck 교수, Microsoft Research의 Siân Lindley 박사와 공동 Paper Chair로 위원장 직을 수행해 왔으며, CSCW 역사상 처음으로 쿼터 별 논문 데드라인을 도입하고 10월에 개최될 온라인 학회를 준비하고 있다.

김 교수는 Paper Chair로서의 공로를 인정받아 ACM Recognition of Excellent Service 상을 수상하였다.

ACM CSCW 2020 학회 홈페이지: http://cscw.acm.org/2020

전산학부 김주호 교수, ACM CSCW 2020 학술대회 논문 위원장 선임

우리 대학 전산학부 김주호 교수가 제 23회 ACM CSCW(Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing) Paper Chair로 선임되어 위원장 직을 수행한다.

ACM CSCW는 ACM의 인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 분야 전문가 그룹인 SIGCHI에서 주최하는 대표적인 학술대회 중 하나로, Google Scholar HCI 분야에서 h5-index 기준 2위에 올라 있는 세계적인 학회다.

김주호 교수는 1986년부터 시작된 학술대회 역사상 처음으로 아시아 기관 출신으로 Paper Chair에 선임됐다. 김 교수는 작년부터 University of Michigan의 Sarita Schoenebeck 교수, Microsoft Research의 Siân Lindley 박사와 공동 Paper Chair로 위원장 직을 수행해 왔으며, CSCW 역사상 처음으로 쿼터 별 논문 데드라인을 도입하고 10월에 개최될 온라인 학회를 준비하고 있다.

김 교수는 Paper Chair로서의 공로를 인정받아 ACM Recognition of Excellent Service 상을 수상하였다.

ACM CSCW 2020 학회 홈페이지: http://cscw.acm.org/2020

2020.09.09

조회수 24037

-

에티오피아 장관, KAIST서 4년 연구 끝에 박사학위 취득

올해 지천명(知天命·50세)의 나이를 맞은 에티오피아의 현직 장관이 우리 대학에서 박사학위를 취득해 화제가 되고 있다. 기술경영학부 글로벌IT기술대학원에서 지난 8월 박사학위를 취득한 메쿠리아 테클레마리암(Mekuria Teklemariam) 에티오피아 국무총리자문 장관이 그 주인공이다.

메쿠리아 장관은 2016년 9월 KAIST에서 박사과정 첫 학기를 시작한 지 4년만인 지난 8월 경영학박사 학위를 취득했다.

메쿠리아 장관은 "한국은 지난 수십 년간 정치·경제를 포함한 모든 분야에서 눈부신 발전을 이뤄낸 나라ˮ라면서 "에티오피아의 발전을 위해 성공사례를 보유한 국가의 성장 원동력을 학문적으로 연구해보고 싶었다ˮ라고 유학 배경을 밝혔다.

40세에 도시개발주택부 장관으로 취임해 에티오피아 역사상 최연소 장관이라는 기록을 세운 메쿠리아 장관은 6년의 재임 기간에 신도시·스마트시티 개발, 토지관리, 주택개발 등의 정책을 수립하고 집행하며 에티오피아의 경제 개발을 이끌어왔다.

그러나 그는 자신의 행보에 만족하지 못했다. 외적으로는 여러 가지 성취를 거뒀지만 비슷한 일들을 거듭하다 보니 행정가가 지녀야 할 능력이 정체된다는 고민이 커졌기 때문이다.

학업에 대한 결심을 굳힌 뒤 정부에 사임 의사를 밝혔지만, 국무총리는 현직에 남아 달라고 당부하며 한 가지를 물어왔다. '유학 가려는 이유가 개인의 이력을 위한 것인지 나라를 위한 것인지'를 확인하는 질문이었다.

국무총리의 말은 메쿠리아 장관의 한국행을 결심하는 계기가 됐다. 영국의 개방대학이나 미국 MIT의 최고위 과정을 선택하면 비교적 짧은 시간을 투자해 수월하게 공부할 수 있다는 장점이 있었다. 그러나 최빈국에서 강대국으로 성장한 한국의 사례를 연구하는 것이야말로 자국 발전에 기여하고 싶다는 목적에 가장 부합하는 선택이라고 결론 내린 것이다.

이후, 메쿠리아 장관은 KAIST에 지원했다. 과학기술 분야의 전문성, 탁월한 연구성과, 국제화에 특화된 대학원 과정 등 모든 면에서 학업을 이어가기 가장 좋은 환경이 마련돼 있었기 때문이다.

6개월여의 준비 끝에 2015년 KAIST 대학원에 합격했지만 메쿠리아 장관은 한국 땅을 밟지 못했다. 사임 의사가 또다시 반려된 탓이었다. 그러나 그는 포기하지 않았다. 일단 휴학을 신청한 뒤 지도교수인 기술경영학부 권영선 교수와 함께 계속해서 정부를 설득해나갔다.

메쿠리아 장관의 의지를 확인한 에티오피아 정부는 9인으로 구성된 위원회를 열어 그의 유학에 관한 투표를 진행했다. 다수의 위원이 국가 발전을 위해 학업을 선택한 그의 결정에 지지를 보냈고 도시개발주택부 장관에서 국무총리자문 장관으로 직위를 변경한 끝에 유학길에 오를 수 있었다.

2016년 가을부터 한국 생활을 시작한 메쿠리아 장관은 지난 4년간 학업에 매진했다. 정보격차 해소가 경제성장과 부패통제에 미치는 영향·개발도상국의 초고속인터넷 보급 및 확산정책 등의 주제를 연구해 국내외 학회에서 발표했다.

특히, 정보통신산업진흥원(NIPA)·과학기술정책연구원(STEPI) 등과의 협업 연구를 진행해 글로벌IT기술대학원에서 수여하는 우수 협력연구상을 2018년에 두 차례 수상했다. 또한, 졸업논문 연구로 수행한 '단계별 맞춤형 모바일 초고속인터넷 확산 정책'에 관한 논문은 정보통신 분야의 최우수 국제학술지에 속하는 SSCI 저널인 텔레커뮤니케이션즈 폴리시(Telecommunications Policy)에 지난 8월 졸업에 앞서 게재됐다.

광대역 통신망을 갖춘 국가들의 효과적인 정보통신 정책을 분석해 개발도상국에 맞춤형 정책을 제안하는 계량적 정책 연구를 성공적으로 완수한 결과다.

이런 성과들을 바탕으로 메쿠리아 장관은 글로벌IT기술대학원의 최우수 졸업생이란 영예와 함께 지난달 13일 박사학위를 취득했다.

"내 결정이 옳았다. 기대한 것보다 더 많이 배우고 간다ˮ고 소감을 밝힌 메쿠리아 장관은 "학업은 물론 주변 사람들과의 관계 속에서 얻는 가치들로 인해 더없이 즐겁고 행복한 시간이었다ˮ라고 말했다.

지난달 18일 신성철 총장을 접견한 메쿠리아 장관은 "지난 4년간 직접 경험한 KAIST의 연구·행정·산학협력 등을 벤치마킹해 에티오피아 과학기술대학의 경쟁력 향상에 일조하고 싶다ˮ는 뜻을 전달했다. 신 총장은 "국가 발전에 기여한 KAIST의 지식과 경험이 에티오피아 과학기술원 혁신과 양국의 교류 확대를 위해 유용하게 활용될 수 있는 협력 방안을 모색하자ˮ고 화답했다.

에티오피아에 적용해보고 싶은 한국의 정책 사례로 새마을 운동, 누구나 손쉽게 인터넷에 접근할 수 있는 인프라 구축, 장년층을 대상으로 하는 IT 활용기술 교육프로그램 등을 꼽은 메쿠리아 장관은 오는 12일 본국으로 돌아간다.

그는 "어느 자리에 있든 자신의 몫을 다 하기 위해 노력하는 것은 물론 말에서 그치는 것이 아니라 행동으로 실천하고 한국인들의 모습을 인상 깊게 지켜봤다ˮ라고 전하며 "한국과 KAIST에서 배운 것들을 에티오피아에 적용하고 실천하겠다ˮ라고 밝혔다.

에티오피아 장관, KAIST서 4년 연구 끝에 박사학위 취득

올해 지천명(知天命·50세)의 나이를 맞은 에티오피아의 현직 장관이 우리 대학에서 박사학위를 취득해 화제가 되고 있다. 기술경영학부 글로벌IT기술대학원에서 지난 8월 박사학위를 취득한 메쿠리아 테클레마리암(Mekuria Teklemariam) 에티오피아 국무총리자문 장관이 그 주인공이다.

메쿠리아 장관은 2016년 9월 KAIST에서 박사과정 첫 학기를 시작한 지 4년만인 지난 8월 경영학박사 학위를 취득했다.

메쿠리아 장관은 "한국은 지난 수십 년간 정치·경제를 포함한 모든 분야에서 눈부신 발전을 이뤄낸 나라ˮ라면서 "에티오피아의 발전을 위해 성공사례를 보유한 국가의 성장 원동력을 학문적으로 연구해보고 싶었다ˮ라고 유학 배경을 밝혔다.

40세에 도시개발주택부 장관으로 취임해 에티오피아 역사상 최연소 장관이라는 기록을 세운 메쿠리아 장관은 6년의 재임 기간에 신도시·스마트시티 개발, 토지관리, 주택개발 등의 정책을 수립하고 집행하며 에티오피아의 경제 개발을 이끌어왔다.

그러나 그는 자신의 행보에 만족하지 못했다. 외적으로는 여러 가지 성취를 거뒀지만 비슷한 일들을 거듭하다 보니 행정가가 지녀야 할 능력이 정체된다는 고민이 커졌기 때문이다.

학업에 대한 결심을 굳힌 뒤 정부에 사임 의사를 밝혔지만, 국무총리는 현직에 남아 달라고 당부하며 한 가지를 물어왔다. '유학 가려는 이유가 개인의 이력을 위한 것인지 나라를 위한 것인지'를 확인하는 질문이었다.

국무총리의 말은 메쿠리아 장관의 한국행을 결심하는 계기가 됐다. 영국의 개방대학이나 미국 MIT의 최고위 과정을 선택하면 비교적 짧은 시간을 투자해 수월하게 공부할 수 있다는 장점이 있었다. 그러나 최빈국에서 강대국으로 성장한 한국의 사례를 연구하는 것이야말로 자국 발전에 기여하고 싶다는 목적에 가장 부합하는 선택이라고 결론 내린 것이다.

이후, 메쿠리아 장관은 KAIST에 지원했다. 과학기술 분야의 전문성, 탁월한 연구성과, 국제화에 특화된 대학원 과정 등 모든 면에서 학업을 이어가기 가장 좋은 환경이 마련돼 있었기 때문이다.

6개월여의 준비 끝에 2015년 KAIST 대학원에 합격했지만 메쿠리아 장관은 한국 땅을 밟지 못했다. 사임 의사가 또다시 반려된 탓이었다. 그러나 그는 포기하지 않았다. 일단 휴학을 신청한 뒤 지도교수인 기술경영학부 권영선 교수와 함께 계속해서 정부를 설득해나갔다.

메쿠리아 장관의 의지를 확인한 에티오피아 정부는 9인으로 구성된 위원회를 열어 그의 유학에 관한 투표를 진행했다. 다수의 위원이 국가 발전을 위해 학업을 선택한 그의 결정에 지지를 보냈고 도시개발주택부 장관에서 국무총리자문 장관으로 직위를 변경한 끝에 유학길에 오를 수 있었다.

2016년 가을부터 한국 생활을 시작한 메쿠리아 장관은 지난 4년간 학업에 매진했다. 정보격차 해소가 경제성장과 부패통제에 미치는 영향·개발도상국의 초고속인터넷 보급 및 확산정책 등의 주제를 연구해 국내외 학회에서 발표했다.

특히, 정보통신산업진흥원(NIPA)·과학기술정책연구원(STEPI) 등과의 협업 연구를 진행해 글로벌IT기술대학원에서 수여하는 우수 협력연구상을 2018년에 두 차례 수상했다. 또한, 졸업논문 연구로 수행한 '단계별 맞춤형 모바일 초고속인터넷 확산 정책'에 관한 논문은 정보통신 분야의 최우수 국제학술지에 속하는 SSCI 저널인 텔레커뮤니케이션즈 폴리시(Telecommunications Policy)에 지난 8월 졸업에 앞서 게재됐다.

광대역 통신망을 갖춘 국가들의 효과적인 정보통신 정책을 분석해 개발도상국에 맞춤형 정책을 제안하는 계량적 정책 연구를 성공적으로 완수한 결과다.

이런 성과들을 바탕으로 메쿠리아 장관은 글로벌IT기술대학원의 최우수 졸업생이란 영예와 함께 지난달 13일 박사학위를 취득했다.

"내 결정이 옳았다. 기대한 것보다 더 많이 배우고 간다ˮ고 소감을 밝힌 메쿠리아 장관은 "학업은 물론 주변 사람들과의 관계 속에서 얻는 가치들로 인해 더없이 즐겁고 행복한 시간이었다ˮ라고 말했다.

지난달 18일 신성철 총장을 접견한 메쿠리아 장관은 "지난 4년간 직접 경험한 KAIST의 연구·행정·산학협력 등을 벤치마킹해 에티오피아 과학기술대학의 경쟁력 향상에 일조하고 싶다ˮ는 뜻을 전달했다. 신 총장은 "국가 발전에 기여한 KAIST의 지식과 경험이 에티오피아 과학기술원 혁신과 양국의 교류 확대를 위해 유용하게 활용될 수 있는 협력 방안을 모색하자ˮ고 화답했다.

에티오피아에 적용해보고 싶은 한국의 정책 사례로 새마을 운동, 누구나 손쉽게 인터넷에 접근할 수 있는 인프라 구축, 장년층을 대상으로 하는 IT 활용기술 교육프로그램 등을 꼽은 메쿠리아 장관은 오는 12일 본국으로 돌아간다.

그는 "어느 자리에 있든 자신의 몫을 다 하기 위해 노력하는 것은 물론 말에서 그치는 것이 아니라 행동으로 실천하고 한국인들의 모습을 인상 깊게 지켜봤다ˮ라고 전하며 "한국과 KAIST에서 배운 것들을 에티오피아에 적용하고 실천하겠다ˮ라고 밝혔다.

2020.09.08

조회수 24655

-

코로나19 감염 중증도 결정하는 인자 발견

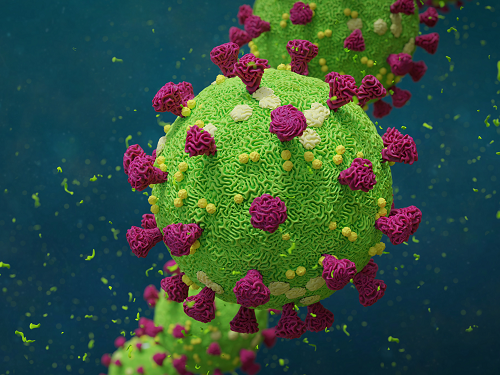

코로나19로 위중, 중증 상태인 중환자가 6일 0시 기준 163명을 기록했다. 지난달 19일 12명이었던 위중, 중증 환자는 20여일 만에 13배 넘게 늘어났다. 이러한 심각한 상황에서 우리 연구진이 코로나19 중증 환자와 경증 환자를 쉽게 판별할 수 있는 바이오 마커(표시물)를 발견해 중증 코로나19에 대한 치료제 개발에 기대감을 높였다.

우리 대학 의과학대학원 이흥규 교수 연구팀이 *'호중구'와 *'당질코르티코이드'의 연관성을 밝혀 코로나19의 중증도를 결정짓는 인자를 발견했다고 7일 밝혔다.

☞ 호중구(neutrophil) : 혈액의 전체 백혈구 중 50~70%를 차지하는 선천 면역세포로, 세균이나 곰팡이 감염 등에 대응하는 면역세포이다.

☞ 당질코르티코이드(glucocorticoid) : 글루코코르티코이드라고도 하며 콩팥 근처 부신의 부신 겉질에서 생성되는 호르몬으로, 다양한 신체 기능 조절에 관여한다. 특히, 면역반응을 억제하는 호르몬으로도 알려져 있다.

WHO에 의해 세계적 대유행(팬데믹)으로 지정된 코로나바이러스감염증(COVID-19)은 사람마다 증상이 판이하다. 따라서, 환자의 중증도를 예상 및 판별하기 위해서는 확실한 바이오 마커의 활용이 중요하며, 이들을 선별적으로 치료할 수 있는 표적 치료제가 매우 중요하다.

중증 코로나19 환자들은 급성 호흡곤란 증후군의 증상을 보이고 특히 폐 조직의 심한 손상이 관찰된다. 이에 대응해 호중구 등 다양한 면역세포들이 바이러스 감염으로부터 숙주를 보호하기 위해 면역반응을 보이지만 사이토카인 폭풍(과잉 염증반응)처럼 과도한 면역반응으로 오히려 장기를 손상시킬 수도 있다.

이 교수 연구팀은 유전자 발현 옴니버스(GEO)에 공개된 코로나19 감염 경증 및 중증 환자의 기관지 폐포 세척액에 존재하는 단일세포 유전 정보를 분석했다. 그 결과, 그동안 곰팡이나 세균 감염에서만 중요성이 알려졌고 바이러스 감염 시에는 상대적으로 중요성이 알려지지 않았던 호중구의 과활성화로 인해 중증 코로나19가 발생함을 밝혔다.

특히 연구팀은 대식세포 등의 골수 유래 면역세포 내에서 발현하는 CXCL8과 같은 *케모카인에 의해 호중구 유입이 증가함을 밝혔다. 연구팀은 골수에서 유래한 면역세포 내의 당질코르티코이드 수용체 발현에 따라 CXCL8의 생성이 조절받으며, 이것이 결과적으로 호중구의 유입 및 활성도와 연관됨을 밝혔다.

☞ 케모카인(chemokine): 백혈구유주작용, 활성화작용을 하는 염기성헤파린 결합성 저분자 단백질

이 교수는 "이번 연구 결과는 코로나19의 중증도를 결정하는 바이오 마커를 발굴한 것 뿐만 아니라, 덱사메타손 등의 당질코르티코이드 억제제를 활용해 중증도를 개선할 치료제 개발에 단초를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

의과학대학원 박장현 석박사통합과정 대학원생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제면역학회연합에서 발간하는 면역학 전문 학술지인 '프론티어스 인 이뮤놀로지(Frontiers in Immunology)' 8월 28일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Re-analysis of Single Cell Transcriptome Reveals That the NR3C1-CXCL8-Neutrophil Axis Determines the Severity of COVID-19)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 코리아 바이오 그랜드 챌린지사업, 신약타겟발굴 및 검증사업 및 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업을 받아 수행됐다.

코로나19 감염 중증도 결정하는 인자 발견

코로나19로 위중, 중증 상태인 중환자가 6일 0시 기준 163명을 기록했다. 지난달 19일 12명이었던 위중, 중증 환자는 20여일 만에 13배 넘게 늘어났다. 이러한 심각한 상황에서 우리 연구진이 코로나19 중증 환자와 경증 환자를 쉽게 판별할 수 있는 바이오 마커(표시물)를 발견해 중증 코로나19에 대한 치료제 개발에 기대감을 높였다.

우리 대학 의과학대학원 이흥규 교수 연구팀이 *'호중구'와 *'당질코르티코이드'의 연관성을 밝혀 코로나19의 중증도를 결정짓는 인자를 발견했다고 7일 밝혔다.

☞ 호중구(neutrophil) : 혈액의 전체 백혈구 중 50~70%를 차지하는 선천 면역세포로, 세균이나 곰팡이 감염 등에 대응하는 면역세포이다.

☞ 당질코르티코이드(glucocorticoid) : 글루코코르티코이드라고도 하며 콩팥 근처 부신의 부신 겉질에서 생성되는 호르몬으로, 다양한 신체 기능 조절에 관여한다. 특히, 면역반응을 억제하는 호르몬으로도 알려져 있다.

WHO에 의해 세계적 대유행(팬데믹)으로 지정된 코로나바이러스감염증(COVID-19)은 사람마다 증상이 판이하다. 따라서, 환자의 중증도를 예상 및 판별하기 위해서는 확실한 바이오 마커의 활용이 중요하며, 이들을 선별적으로 치료할 수 있는 표적 치료제가 매우 중요하다.

중증 코로나19 환자들은 급성 호흡곤란 증후군의 증상을 보이고 특히 폐 조직의 심한 손상이 관찰된다. 이에 대응해 호중구 등 다양한 면역세포들이 바이러스 감염으로부터 숙주를 보호하기 위해 면역반응을 보이지만 사이토카인 폭풍(과잉 염증반응)처럼 과도한 면역반응으로 오히려 장기를 손상시킬 수도 있다.

이 교수 연구팀은 유전자 발현 옴니버스(GEO)에 공개된 코로나19 감염 경증 및 중증 환자의 기관지 폐포 세척액에 존재하는 단일세포 유전 정보를 분석했다. 그 결과, 그동안 곰팡이나 세균 감염에서만 중요성이 알려졌고 바이러스 감염 시에는 상대적으로 중요성이 알려지지 않았던 호중구의 과활성화로 인해 중증 코로나19가 발생함을 밝혔다.

특히 연구팀은 대식세포 등의 골수 유래 면역세포 내에서 발현하는 CXCL8과 같은 *케모카인에 의해 호중구 유입이 증가함을 밝혔다. 연구팀은 골수에서 유래한 면역세포 내의 당질코르티코이드 수용체 발현에 따라 CXCL8의 생성이 조절받으며, 이것이 결과적으로 호중구의 유입 및 활성도와 연관됨을 밝혔다.

☞ 케모카인(chemokine): 백혈구유주작용, 활성화작용을 하는 염기성헤파린 결합성 저분자 단백질

이 교수는 "이번 연구 결과는 코로나19의 중증도를 결정하는 바이오 마커를 발굴한 것 뿐만 아니라, 덱사메타손 등의 당질코르티코이드 억제제를 활용해 중증도를 개선할 치료제 개발에 단초를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

의과학대학원 박장현 석박사통합과정 대학원생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제면역학회연합에서 발간하는 면역학 전문 학술지인 '프론티어스 인 이뮤놀로지(Frontiers in Immunology)' 8월 28일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Re-analysis of Single Cell Transcriptome Reveals That the NR3C1-CXCL8-Neutrophil Axis Determines the Severity of COVID-19)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 코리아 바이오 그랜드 챌린지사업, 신약타겟발굴 및 검증사업 및 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업을 받아 수행됐다.

2020.09.07

조회수 30115

-

우리 대학 개교 50주년을 기념하는 국제학술지 특집호 발간

유명 국제학술지 '어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)'가 내년 2월 개교 50주년을 맞는 우리 대학의 인공지능 센서·바이오·차세대 반도체 등 혁신 기술을 집중 소개하는 KAIST 50주년 기념특집호(50th Anniversary of KAIST)를 발간했다.

신소재공학과 이건재 교수가 편집장으로 참여한 '어드밴스드 머터리얼즈' 9월 특집호에서는 재료· 인공지능·전자·생명공학 등 미래 4차산업혁명 관련 분야에서 탁월한 성과를 거두고 있는 우리 교수 17명의 리뷰논문과 함께 세계적인 과학기술 선도기관으로서의 연구전략을 집중 조명했다.

어드밴스드 머터리얼즈는 이번 특집호를 통해, KAIST는 2019년에 Nature Index에서 세계 4위 Top Young 대학으로, 2018년에는 QS 세계대학평가 학과별 순위에서 신소재공학과가 세계 13위에 선정되는 한편 같은 저널에는 지난 10년간 200편 이상의 논문을 발표하는 등 세계적 선도연구기관이라고 KAIST를 소개했다.

이 저널은 또 638명의 전임 교수들과 6만 2,000여 명에 달하는 우리 졸업생들이 한국의 산업계와 학계를 이끌고 있다면서 한국을 대표하는 연구중심 대학으로서의 KAIST 비전과 성과, 현황 등을 자세히 소개했다.

특히 어드밴스드 머터리얼즈는 이번 특집호에서 98%의 높은 화자 인식률을 갖는 인공지능 유연 압전 음성 센서·에너지 응용을 위한 2차원 소재(2D materials)· 첨단 광유전학 기술·나노물질 기반의 암 정밀의학, 플렉시블 소자(유연 소자) 및 소재 기술·다중 광 산란을 이용한 무질서 광학기술 등을 대표논문으로 다뤘다.

이와 함께 독창적인 연구성과를 바탕으로 한 교수들의 활발한 기술 상용화와 창업 활동도 소개했다. 9월 특집호에 소개된 대표적인 교원 창업기업들은 '토모큐브(Tomocube·물리학과 박용근 교수)'를 포함해 '이노테라피(InnoTherapy·화학과 이해신 교수)', '솔립 테크(Solip Tech·신소재공학과 배병수 교수)', '프로닉스(FRONICS·신소재공학과 이건재 교수)', '멤스룩스(MEMSLUX·전기및전자공학부 윤준보 교수)', '피코 파운드리(Pico Foundry·신소재공학과 정연식 교수)' 등이다.

이번 KAIST 50주년 기념특집호를 공동 편집한 이건재 교수는 "KAIST의 50주년을 기념하는 특집호가 세계적 국제학술지에 출판돼 영광으로 생각한다"면서 "KAIST의 혁신적이며 창의적인 기술들을 전 세계 과학계에 널리 알리는 소중한 기회가 됐다"고 소감을 밝혔다.

이번 특집호는 국제학술지 Advanced Materials 2020년 9월호 KAIST 50th Anniversary로 출판됐다.

우리 대학 개교 50주년을 기념하는 국제학술지 특집호 발간

유명 국제학술지 '어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)'가 내년 2월 개교 50주년을 맞는 우리 대학의 인공지능 센서·바이오·차세대 반도체 등 혁신 기술을 집중 소개하는 KAIST 50주년 기념특집호(50th Anniversary of KAIST)를 발간했다.

신소재공학과 이건재 교수가 편집장으로 참여한 '어드밴스드 머터리얼즈' 9월 특집호에서는 재료· 인공지능·전자·생명공학 등 미래 4차산업혁명 관련 분야에서 탁월한 성과를 거두고 있는 우리 교수 17명의 리뷰논문과 함께 세계적인 과학기술 선도기관으로서의 연구전략을 집중 조명했다.

어드밴스드 머터리얼즈는 이번 특집호를 통해, KAIST는 2019년에 Nature Index에서 세계 4위 Top Young 대학으로, 2018년에는 QS 세계대학평가 학과별 순위에서 신소재공학과가 세계 13위에 선정되는 한편 같은 저널에는 지난 10년간 200편 이상의 논문을 발표하는 등 세계적 선도연구기관이라고 KAIST를 소개했다.

이 저널은 또 638명의 전임 교수들과 6만 2,000여 명에 달하는 우리 졸업생들이 한국의 산업계와 학계를 이끌고 있다면서 한국을 대표하는 연구중심 대학으로서의 KAIST 비전과 성과, 현황 등을 자세히 소개했다.

특히 어드밴스드 머터리얼즈는 이번 특집호에서 98%의 높은 화자 인식률을 갖는 인공지능 유연 압전 음성 센서·에너지 응용을 위한 2차원 소재(2D materials)· 첨단 광유전학 기술·나노물질 기반의 암 정밀의학, 플렉시블 소자(유연 소자) 및 소재 기술·다중 광 산란을 이용한 무질서 광학기술 등을 대표논문으로 다뤘다.

이와 함께 독창적인 연구성과를 바탕으로 한 교수들의 활발한 기술 상용화와 창업 활동도 소개했다. 9월 특집호에 소개된 대표적인 교원 창업기업들은 '토모큐브(Tomocube·물리학과 박용근 교수)'를 포함해 '이노테라피(InnoTherapy·화학과 이해신 교수)', '솔립 테크(Solip Tech·신소재공학과 배병수 교수)', '프로닉스(FRONICS·신소재공학과 이건재 교수)', '멤스룩스(MEMSLUX·전기및전자공학부 윤준보 교수)', '피코 파운드리(Pico Foundry·신소재공학과 정연식 교수)' 등이다.

이번 KAIST 50주년 기념특집호를 공동 편집한 이건재 교수는 "KAIST의 50주년을 기념하는 특집호가 세계적 국제학술지에 출판돼 영광으로 생각한다"면서 "KAIST의 혁신적이며 창의적인 기술들을 전 세계 과학계에 널리 알리는 소중한 기회가 됐다"고 소감을 밝혔다.

이번 특집호는 국제학술지 Advanced Materials 2020년 9월호 KAIST 50th Anniversary로 출판됐다.

2020.09.03

조회수 25911

-

KAIST 글로벌전략연구소 〈포스트 코로나, 포스트 휴먼〉 온라인 국제포럼 개최

▣ 글로벌 전략연구소 2020 국제포럼 생중계 채널(9일 오전 9시부터 약 3시간 스트리밍 예정)

① YouTube KAIST 채널:https://www.youtube.com/c/KAISTofficial/

② YouTube KTV 채널: https://www.youtube.com/user/chKTV520

③ NAVER TV: https://tv.naver.com/ktv

우리 대학이 의료·바이오 공학의 혁신 전략을 주제로 포스트 코로나 시대 이후 인류의 미래를 논의하는 실시간 온라인 국제포럼을 9일(수) 오전 9시부터 대전 본원 학술문화관(E9) 5층 정근모콘퍼런스 홀에서 개최한다.

'포스트 코로나, 포스트 휴먼: 의료·바이오 혁명'이라는 주제로 열리는 이번 'GSI-2020 국제포럼'은 KAIST 글로벌전략연구소(소장 김정호, GIS: Global Strategy Institute, 이하 GSI)가 지난 4월과 6월에 이어 세 번째로 여는 국제포럼이다. 의료·바이오 기술혁명에 대한 국제 사회와의 협력 방안을 모색하고 관련 미래전략을 도출하기 위해 마련됐다.

특히 이번 포럼에서는 코로나19와 같은 감염병의 극복과 바이오 장기· 유전자 가위 등 인간의 삶의 질을 향상하고 수명연장을 가능하게 할 기술과 인류의 미래에 관한 방안들이 심도 있게 논의될 예정이다.

신성철 KAIST 총장은 "코로나19의 2차 대유행이 우려되고 있는 요즘 과학기술의 혁신만이 글로벌 위기를 극복할 수 있는 돌파구가 될 것ˮ이라고 강조하고 "의료·바이오 공학의 발전과 혁신방안에 대해 국제 사회와의 논의를 위해 이번 포럼을 준비했다ˮ고 개최 배경을 밝혔다.

이번 포럼에서는 우선 세계적인 미래학자이자 미래 산업·교육·환경 등 전 분야에서 통찰력 있는 예측을 제시해 온 토마스 프레이(Thomas Frey) 미국 다빈치 연구소 소장이 포스트 코로나 시대의 의료·바이오 공학기술과 인류의 미래에 대한 화두를 던진다.

토마스 프레이 소장은 기조연설에서 인류가 헬스케어 기술혁신을 통해 코로나바이러스와 같은 신종 전염병을 어떻게 극복해 나갈 것인지에 대해 전망한다. 그는 또 기술에 대한 이해를 기반으로 바이오 공학의 발달이 질병 정복과 인간의 기대 수명연장에 미칠 영향과 이를 통해 변화될 미래 인류의 모습과 삶에 관한 비전을 제시할 예정이다.

KAIST는 이와 함께 의료·바이오 기술의 혁신적인 미래전략을 글로벌 차원에서 선제적으로 구상할 필요성을 인지하고 혜안과 통찰력을 갖춘 세계 각국의 전문가들을 연사로 초청했다. 새로운 신종 감염병이 지속해서 발생할 것으로 예측되는 포스트 코로나 시대를 대비하기 위해서다.

정세균 국무총리는 축사를 통해 K-방역의 성공을 이어가기 위한 코로나19 치료제와 백신 개발 전략을 소개한다. 또한, 포스트 코로나 시대를 대비한 의료·바이오 기술혁신과 균형 있는 발전의 중요성을 강조하며 글로벌 바이오 강국으로의 도약을 위한 당부의 메시지를 전할 예정이다.

빅터 자우(Victor J. Dzau) 미국 의학한림원 회장은 미국의 건강관리 혁신을 이끌어온 경험을 공유하고 코로나19의 2차 대유행을 대비하는 전략 및 포스트 코로나 시대에 필요한 의료·바이오 공학 혁신정책 및 미래상을 제시한다.

유전체 서열분석법을 최초로 개발한 세계적인 석학인 조지 맥도날드 처치(George McDonald Church) 하버드 의과대학 교수는 유전자 편집 및 게놈 기술의 발전과 미래를 주제로 기조 강연을 한다.

맥도날드 처치 교수는 기조 강연을 통해 유전체 기술 발전의 최신 현황을 정확성, 범위, 비용 등을 중심으로 공유하고 이와 같은 노력을 통한 질병 예방이 인간의 수명연장에 어떻게 기여할 것인지에 관해 지식을 공유한다.

이어, 세계 최대의 유전체 분석기업인 일루미나社의 수잔 투시(Susan Tousi) 부사장 겸 최고 제품 책임자는 유전자분석기술 개발 사례를 소개하고 질병의 사전 예방 가능성과 이를 통한 수명 연장 방안에 대해 모색한다.

파킨슨병 환자의 임상 치료를 세계 최초로 성공한 김광수 하버드 의과대학 교수도 이번 포럼의 기조연설자로 참여한다. 김광수 교수는 파킨슨병에 대한 맞춤형 세포 요법을 중심으로 더욱 진화된 세포치료기술을 소개하고 이를 인체에 적용한 최초의 성공 사례를 공유할 예정이다.

초청 연설자 세션에서는 `모두를 위한 헬스케어 혁신: 유전자 맞춤형 수명 연장 솔루션'을 주제로 이진형 스탠퍼드대학교 신경과·바이오공학과 교수를 비롯해 베라 고부노바(Vera Gorbunova) 로체스터대학 교수, 이정호 KAIST 의과학대학원 교수, 데이비드 레즈닉(David B. Resnik) 미국 국립보건원 생명윤리위원회 위원장 등이 연사로 참가한다.

특히, 이 세션에는 국내·외에서 활동하는 약 50여 명의 젊은 과학자와 의학자가 랜선 패널로 참여한다. 이들은 과학기술에 바탕을 둔 미래 전망에 관해 청중을 대표하여 세계 유수의 석학들과 질의응답을 나누고 토론을 벌일 예정이다.

김정호 GSI 소장은 "KAIST는 코로나19라는 위기를 역전시켜 질병 극복과 수명연장이라는 새로운 기회로 전환하는 일에 앞장서고 이를 위한 인류의 의지를 하나로 집결시키는 구심점의 역할을 해나갈 것ˮ이라고 이번 포럼의 개최 의미를 설명했다.

한편 9일 열리는 GSI 2020 국제포럼은 유튜브 'KAIST 채널'과 'KTV 채널' 및 'Naver TV'를 통해 전 세계에 실시간 중계되며, 동시통역이 제공된다. 포스트 코로나 시대에 대비한 암·노화·난치병 극복 관련 의료·바이오 기술의 혁신적 미래전략에 관심 있는 사람이라면 누구나 각 채널에 접속해 무료로 시청할 수 있다.

KAIST 글로벌전략연구소 〈포스트 코로나, 포스트 휴먼〉 온라인 국제포럼 개최

▣ 글로벌 전략연구소 2020 국제포럼 생중계 채널(9일 오전 9시부터 약 3시간 스트리밍 예정)

① YouTube KAIST 채널:https://www.youtube.com/c/KAISTofficial/

② YouTube KTV 채널: https://www.youtube.com/user/chKTV520

③ NAVER TV: https://tv.naver.com/ktv

우리 대학이 의료·바이오 공학의 혁신 전략을 주제로 포스트 코로나 시대 이후 인류의 미래를 논의하는 실시간 온라인 국제포럼을 9일(수) 오전 9시부터 대전 본원 학술문화관(E9) 5층 정근모콘퍼런스 홀에서 개최한다.

'포스트 코로나, 포스트 휴먼: 의료·바이오 혁명'이라는 주제로 열리는 이번 'GSI-2020 국제포럼'은 KAIST 글로벌전략연구소(소장 김정호, GIS: Global Strategy Institute, 이하 GSI)가 지난 4월과 6월에 이어 세 번째로 여는 국제포럼이다. 의료·바이오 기술혁명에 대한 국제 사회와의 협력 방안을 모색하고 관련 미래전략을 도출하기 위해 마련됐다.

특히 이번 포럼에서는 코로나19와 같은 감염병의 극복과 바이오 장기· 유전자 가위 등 인간의 삶의 질을 향상하고 수명연장을 가능하게 할 기술과 인류의 미래에 관한 방안들이 심도 있게 논의될 예정이다.

신성철 KAIST 총장은 "코로나19의 2차 대유행이 우려되고 있는 요즘 과학기술의 혁신만이 글로벌 위기를 극복할 수 있는 돌파구가 될 것ˮ이라고 강조하고 "의료·바이오 공학의 발전과 혁신방안에 대해 국제 사회와의 논의를 위해 이번 포럼을 준비했다ˮ고 개최 배경을 밝혔다.

이번 포럼에서는 우선 세계적인 미래학자이자 미래 산업·교육·환경 등 전 분야에서 통찰력 있는 예측을 제시해 온 토마스 프레이(Thomas Frey) 미국 다빈치 연구소 소장이 포스트 코로나 시대의 의료·바이오 공학기술과 인류의 미래에 대한 화두를 던진다.

토마스 프레이 소장은 기조연설에서 인류가 헬스케어 기술혁신을 통해 코로나바이러스와 같은 신종 전염병을 어떻게 극복해 나갈 것인지에 대해 전망한다. 그는 또 기술에 대한 이해를 기반으로 바이오 공학의 발달이 질병 정복과 인간의 기대 수명연장에 미칠 영향과 이를 통해 변화될 미래 인류의 모습과 삶에 관한 비전을 제시할 예정이다.

KAIST는 이와 함께 의료·바이오 기술의 혁신적인 미래전략을 글로벌 차원에서 선제적으로 구상할 필요성을 인지하고 혜안과 통찰력을 갖춘 세계 각국의 전문가들을 연사로 초청했다. 새로운 신종 감염병이 지속해서 발생할 것으로 예측되는 포스트 코로나 시대를 대비하기 위해서다.

정세균 국무총리는 축사를 통해 K-방역의 성공을 이어가기 위한 코로나19 치료제와 백신 개발 전략을 소개한다. 또한, 포스트 코로나 시대를 대비한 의료·바이오 기술혁신과 균형 있는 발전의 중요성을 강조하며 글로벌 바이오 강국으로의 도약을 위한 당부의 메시지를 전할 예정이다.

빅터 자우(Victor J. Dzau) 미국 의학한림원 회장은 미국의 건강관리 혁신을 이끌어온 경험을 공유하고 코로나19의 2차 대유행을 대비하는 전략 및 포스트 코로나 시대에 필요한 의료·바이오 공학 혁신정책 및 미래상을 제시한다.

유전체 서열분석법을 최초로 개발한 세계적인 석학인 조지 맥도날드 처치(George McDonald Church) 하버드 의과대학 교수는 유전자 편집 및 게놈 기술의 발전과 미래를 주제로 기조 강연을 한다.

맥도날드 처치 교수는 기조 강연을 통해 유전체 기술 발전의 최신 현황을 정확성, 범위, 비용 등을 중심으로 공유하고 이와 같은 노력을 통한 질병 예방이 인간의 수명연장에 어떻게 기여할 것인지에 관해 지식을 공유한다.

이어, 세계 최대의 유전체 분석기업인 일루미나社의 수잔 투시(Susan Tousi) 부사장 겸 최고 제품 책임자는 유전자분석기술 개발 사례를 소개하고 질병의 사전 예방 가능성과 이를 통한 수명 연장 방안에 대해 모색한다.

파킨슨병 환자의 임상 치료를 세계 최초로 성공한 김광수 하버드 의과대학 교수도 이번 포럼의 기조연설자로 참여한다. 김광수 교수는 파킨슨병에 대한 맞춤형 세포 요법을 중심으로 더욱 진화된 세포치료기술을 소개하고 이를 인체에 적용한 최초의 성공 사례를 공유할 예정이다.

초청 연설자 세션에서는 `모두를 위한 헬스케어 혁신: 유전자 맞춤형 수명 연장 솔루션'을 주제로 이진형 스탠퍼드대학교 신경과·바이오공학과 교수를 비롯해 베라 고부노바(Vera Gorbunova) 로체스터대학 교수, 이정호 KAIST 의과학대학원 교수, 데이비드 레즈닉(David B. Resnik) 미국 국립보건원 생명윤리위원회 위원장 등이 연사로 참가한다.

특히, 이 세션에는 국내·외에서 활동하는 약 50여 명의 젊은 과학자와 의학자가 랜선 패널로 참여한다. 이들은 과학기술에 바탕을 둔 미래 전망에 관해 청중을 대표하여 세계 유수의 석학들과 질의응답을 나누고 토론을 벌일 예정이다.

김정호 GSI 소장은 "KAIST는 코로나19라는 위기를 역전시켜 질병 극복과 수명연장이라는 새로운 기회로 전환하는 일에 앞장서고 이를 위한 인류의 의지를 하나로 집결시키는 구심점의 역할을 해나갈 것ˮ이라고 이번 포럼의 개최 의미를 설명했다.

한편 9일 열리는 GSI 2020 국제포럼은 유튜브 'KAIST 채널'과 'KTV 채널' 및 'Naver TV'를 통해 전 세계에 실시간 중계되며, 동시통역이 제공된다. 포스트 코로나 시대에 대비한 암·노화·난치병 극복 관련 의료·바이오 기술의 혁신적 미래전략에 관심 있는 사람이라면 누구나 각 채널에 접속해 무료로 시청할 수 있다.

2020.09.02

조회수 34705

-

언제 어디서든 사람을 살리는 상시 동작형 유해가스 감지 센서 개발

밀폐된 공간에서 유해가스를 감지해 안전사고를 사전에 방지할 수 있는 초 저전력 유해가스 감지 센서가 우리 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 윤준보 교수 연구팀은 독자 기술로 개발한 나노 소재 *'나노린'을 통해 상시 동작이 가능한 초 저전력 유해가스 감지 센서를 개발했다고 1일 밝혔다.

☞ 나노린(Nanolene): 완벽하게 정렬된 나노와이어 다발들이 공중에 떠 있는 구조를 지칭하는 용어. 나노와이어의 Nanoline과 그래핀과 같은 2차원 나노 재료의 접미사 –ene을 합성해 탄생한 단어다.

일산화탄소 등의 유해가스에 의한 안타까운 인명 사고는 과거로부터 현재까지 끊임없이 반복되고 있다. 이에 따라 유해가스를 실시간으로 감지하는 예방 기술에 대한 대중의 관심과 수요가 꾸준히 증가하는 추세인데 학계에서도 유해가스 감지 센서 개발을 위한 연구가 활발하다.

금속산화물을 기반으로 하는 가스 센서는 소형화에 유리하고, 생산 단가가 저렴해서 관련 산업에 활용이 가능한 가스 감지 기술로 주목받아 왔다. 가스 센서는 수백 도 씨(℃) 내외의 고온에서 동작하기 때문에 히터를 통한 열에너지 공급이 필수적이다.

이때 주변으로 방출되는 다량의 열과 히터의 높은 소비 전력 때문에 스마트폰과 같은 휴대용기기에 적용 가능한 실시간 가스 센서를 개발하기는 쉽지 않다. 윤준보 교수팀이 개발한 유해가스 감지 센서는 독자적인 나노 공정 기술을 통해 개발한 나노 소재 `나노린'을 활용해 초 저전력으로 언제, 어디서든 항상 사용이 가능한 게 큰 특징이다.

나노 소재는 독특한 전기적, 화학적 특성 때문에 미래 센서 기술의 핵심 구성 요소로 주목받고 있지만, 제조 방법상 크기를 제어하기가 쉽지 않고 원하는 위치에 정렬된 형태로 구현하는 것 또한 어렵다. 윤 교수 연구팀은 나노린을 통해 이런 문제점을 해결했다. 윤 교수팀이 개발한 이 기술은 기존의 나노 소재 제작 방법과는 다른, 일반적인 반도체 공정을 기반으로 제작하기 때문에 양산성이 뛰어나고(대량생산이 가능) 산업적 활용 가치 또한 매우 높다고 평가받고 있다.

연구팀은 우선 나노린을 초 저전력 나노 히터에 활용했다. 시험과정에서 나노 소재가 지닌 고유의 열 고립 효과를 통해 기존 마이크로히터의 물리적 한계를 뛰어넘는 초 저전력 고온 구동을 실현하는 데 성공했다. 이와 함께 나노 히터에 완벽하게 정렬된 형태의 금속산화물 나노와이어를 일체형으로 집적해 가스 센서로 응용했는데 스마트폰 내장에 적합한 수준의 낮은 소비 전력으로 일산화탄소 가스 검출에 성공했다.

과거 광부들은 유해가스로부터 생명을 지키기 위해 탄광에 들어갈 때마다 카나리아라는 새를 데리고 들어갔다. 카나리아는 메탄, 일산화탄소 가스에 매우 민감해 유해가스에 소량만 노출돼도 죽는다. 광부들은 카나리아의 노래가 들리면 안심하고 채굴했고 카나리아가 노래를 부르지 않을 땐 탄광에서 뛰쳐나와 스스로 생명을 지킬 수 있었다.

윤준보 교수는 "상시 동작형 가스 센서는 언제 어디서나 유해가스의 위험을 알려주는 '스마트폰 속 카나리아'로 활용이 기대된다ˮ고 연구결과를 소개했다.

제1 저자인 전기및전자공학부 최광욱 박사는 이를 휴대용기기에 내장하기 적합한 초 저전력 가스 센서 기술이라고 설명하면서 "이 기술이 가스 사고를 사전에 차단하고 인명 사고를 막는 데 활용되길 기대한다ˮ고 말했다.

KAIST UP 프로그램과 한국연구재단의 중견연구자 지원사업을 통해 수행된 이번 연구결과는 국제 학술지 '어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈 (Advanced Functional Materials)' 8월 12일 字에 온라인으로 게재되는 한편 연구 내용의 우수성을 인정받아 오프라인 저널의 후면 표지논문으로 선정됐다. (논문명: Perfectly Aligned, Air-Suspended Nanowire Array Heater and Its Application in an Always-On Gas Sensor)

언제 어디서든 사람을 살리는 상시 동작형 유해가스 감지 센서 개발

밀폐된 공간에서 유해가스를 감지해 안전사고를 사전에 방지할 수 있는 초 저전력 유해가스 감지 센서가 우리 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 윤준보 교수 연구팀은 독자 기술로 개발한 나노 소재 *'나노린'을 통해 상시 동작이 가능한 초 저전력 유해가스 감지 센서를 개발했다고 1일 밝혔다.

☞ 나노린(Nanolene): 완벽하게 정렬된 나노와이어 다발들이 공중에 떠 있는 구조를 지칭하는 용어. 나노와이어의 Nanoline과 그래핀과 같은 2차원 나노 재료의 접미사 –ene을 합성해 탄생한 단어다.

일산화탄소 등의 유해가스에 의한 안타까운 인명 사고는 과거로부터 현재까지 끊임없이 반복되고 있다. 이에 따라 유해가스를 실시간으로 감지하는 예방 기술에 대한 대중의 관심과 수요가 꾸준히 증가하는 추세인데 학계에서도 유해가스 감지 센서 개발을 위한 연구가 활발하다.

금속산화물을 기반으로 하는 가스 센서는 소형화에 유리하고, 생산 단가가 저렴해서 관련 산업에 활용이 가능한 가스 감지 기술로 주목받아 왔다. 가스 센서는 수백 도 씨(℃) 내외의 고온에서 동작하기 때문에 히터를 통한 열에너지 공급이 필수적이다.

이때 주변으로 방출되는 다량의 열과 히터의 높은 소비 전력 때문에 스마트폰과 같은 휴대용기기에 적용 가능한 실시간 가스 센서를 개발하기는 쉽지 않다. 윤준보 교수팀이 개발한 유해가스 감지 센서는 독자적인 나노 공정 기술을 통해 개발한 나노 소재 `나노린'을 활용해 초 저전력으로 언제, 어디서든 항상 사용이 가능한 게 큰 특징이다.

나노 소재는 독특한 전기적, 화학적 특성 때문에 미래 센서 기술의 핵심 구성 요소로 주목받고 있지만, 제조 방법상 크기를 제어하기가 쉽지 않고 원하는 위치에 정렬된 형태로 구현하는 것 또한 어렵다. 윤 교수 연구팀은 나노린을 통해 이런 문제점을 해결했다. 윤 교수팀이 개발한 이 기술은 기존의 나노 소재 제작 방법과는 다른, 일반적인 반도체 공정을 기반으로 제작하기 때문에 양산성이 뛰어나고(대량생산이 가능) 산업적 활용 가치 또한 매우 높다고 평가받고 있다.

연구팀은 우선 나노린을 초 저전력 나노 히터에 활용했다. 시험과정에서 나노 소재가 지닌 고유의 열 고립 효과를 통해 기존 마이크로히터의 물리적 한계를 뛰어넘는 초 저전력 고온 구동을 실현하는 데 성공했다. 이와 함께 나노 히터에 완벽하게 정렬된 형태의 금속산화물 나노와이어를 일체형으로 집적해 가스 센서로 응용했는데 스마트폰 내장에 적합한 수준의 낮은 소비 전력으로 일산화탄소 가스 검출에 성공했다.

과거 광부들은 유해가스로부터 생명을 지키기 위해 탄광에 들어갈 때마다 카나리아라는 새를 데리고 들어갔다. 카나리아는 메탄, 일산화탄소 가스에 매우 민감해 유해가스에 소량만 노출돼도 죽는다. 광부들은 카나리아의 노래가 들리면 안심하고 채굴했고 카나리아가 노래를 부르지 않을 땐 탄광에서 뛰쳐나와 스스로 생명을 지킬 수 있었다.

윤준보 교수는 "상시 동작형 가스 센서는 언제 어디서나 유해가스의 위험을 알려주는 '스마트폰 속 카나리아'로 활용이 기대된다ˮ고 연구결과를 소개했다.

제1 저자인 전기및전자공학부 최광욱 박사는 이를 휴대용기기에 내장하기 적합한 초 저전력 가스 센서 기술이라고 설명하면서 "이 기술이 가스 사고를 사전에 차단하고 인명 사고를 막는 데 활용되길 기대한다ˮ고 말했다.

KAIST UP 프로그램과 한국연구재단의 중견연구자 지원사업을 통해 수행된 이번 연구결과는 국제 학술지 '어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈 (Advanced Functional Materials)' 8월 12일 字에 온라인으로 게재되는 한편 연구 내용의 우수성을 인정받아 오프라인 저널의 후면 표지논문으로 선정됐다. (논문명: Perfectly Aligned, Air-Suspended Nanowire Array Heater and Its Application in an Always-On Gas Sensor)

2020.09.01

조회수 33018

-

2020년 학위수여식, 개교 이래 최초 온라인 중계 방식으로 개최

우리 대학이 28일(금) 오후 2시부터 2020년도 학위수여식을 개최했다. 지난 2월에 열릴 예정이었으나 코로나19의 폭발적인 확산으로 잠정 연기한 지 6개월 만이다.

올 학위수여식에서는 박사 721명, 석사 1천399명, 학사 726명 등 총 2천846명이 학위를 받는다. 이로써 KAIST는 지난 1971년 설립 이래 박사 1만3천750명을 포함해 석사 3만4천182명, 학사 1만8천744명 등 총 6만6천676명의 고급 과학기술 인력을 배출하게 된다.

KAIST는 코로나19의 확산으로 그간 미뤄 온 학위수여식을 1971년 개교 이래 최초로 온택트 방식으로 치르기로 결정했다. 대신 감염 확산 방지를 위해 참석자 수를 졸업생 대표 67명을 포함해 주요 보직교수와 진행 요원 등 110여 명 규모로 참석 인원을 최소화했다.

또한, 사회적 거리두기 2단계 조치사항을 철저하게 준수해 학위수여식 행사장을 대전 본원 대강당과 창의학습관 터만홀, 학술문화관 정근모 콘퍼런스홀 등 3곳으로 분산, 개최한다. 행사장마다 50인 이하로 입실한 인원은 적정 거리를 유지한 상태에서 학위수여식에 참여한다.

각 행사장은 온라인 화상회의 플랫폼인 줌(ZOOM)으로 연결해 식순을 진행하며, 전체 현장은 학교 공식 유튜브 채널을 통해 생중계된다. KAIST는 특히 방역지침 준수를 위해 행사장에 열화상 카메라를 설치하고 안전관리 담당자를 지정해 입장객의 발열 및 소독 상태를 점검하고 이동 시 2m 이상의 거리를 유지할 수 있도록 관리키로 했다. 학생지원팀 관계자는 "행사 전후로 실내·외 방역 소독을 하고 참석자를 위해 사전 교육을 진행하는 등 코로나19 감염 예방에 최선을 다할 방침ˮ이라고 강조했다.

올해 학사과정 수석 졸업의 영광은 이건용(24세·생명화학공학과) 씨가 차지해 과학기술정보통신부 장관상을 받는다. 이사장상은 노희광(25세·화학과) 씨, 총장상은 홍재민(22세·전산학부) 씨, 동문회장상과 발전재단이사장상은 김동현(23세·기계공학과) 씨와 마동현(23세·생명과학과) 씨가 각각 수상한다.

기계공학부 강윤정(38) 씨는 영상을 통해 졸업생 대표 연설을 맡았다. 2000년 학부생으로 입학한 뒤 20년 만에 박사 학위를 받은 강 씨는 "졸업생 대표로 연설을 하게 된 것은 그 누구보다도 많이 실패하고, 좌절했지만, 결국 그 시련을 극복해 냈기 때문일 것ˮ이라면서 "어찌 보면 저는 단 한 번도 실패하지 않았었고, 지금의 저를 완성하기 위한 과정을 보내고 있었던 것ˮ이라는 진솔한 경험담을 전했다. 강 씨는 박사 후 과정을 위해 지난 4월부터 미국 노스웨스턴대학(Northwestern University)에서 연구를 수행 중이다.

한편, KAIST는 이번 학위수여식에서 김영훈 대성그룹 회장에게 명예과학기술학 박사학위를 수여한다. 김 회장은 기업가로서 세계 에너지 문제 해결에 앞장선 인물로 변방에 머물러있던 국내 에너지산업 분야를 세계무대의 중심으로 부상시킨 공로를 인정받았다. 경기고와 서울대 법대를 졸업한 김 회장은 미국 미시건대에서 경영학·법학 석사, 하버드대에서 신학석사 학위를 각각 취득했다. 이후, 1988년부터 대성그룹에 재직하며 기획조정실장, 대성산업 사장을 거쳐 2000년 그룹 회장으로 취임했다.

또한, 한국인으로서는 최초로 세계 최대 민간 에너지 기구인 세계에너지협의회(WEC)의 부회장(2005년), 공동회장(2013년), 회장(2016년)에 잇따라 선출돼 작년까지 글로벌 에너지 정책을 이끄는 리더로 활약해왔다. 특히, 2013년에는 `에너지 분야의 올림픽'으로 불리는 세계에너지총회(World Energy Congress)를 국내에 유치하고 대구총회를 성공적으로 개최함으로써 우리나라 위상을 높이는 일에 기여했다. 이 외에도, APEC 기업인자문회의(ABAC) 위원, `제7차 세계물포럼' 조직위원회 공동위원장 등을 역임했으며, 현재는 미세먼지 감축 등을 목적으로 하는 국가기후환경회의(위원장 반기문) 산업계 위원으로 활발히 활동 중이다.

이밖에 올 학위수여식의 화제의 인물로는 36개월의 재학 기간 중 총 26편의 논문을 주요 저널에 게재하고 국제 학술대회에서 발표해 박사 학위를 받는 권현(33세·전산학부) 소령(진)이 꼽힌다. 육군 위탁 교육생으로 지난 2017년 전산학부 박사과정에 입학한 권 소령(진)은 인공지능·뉴럴 네트워크·회피공격:적대적 샘플 등을 포괄하는 머신러닝 사이버 보안과 침입감내 시스템을 주로 다루는 시스템 보안 분야를 연구했다.

박사과정 재학 기간 중 12편의 주 저자 논문을 포함해 총 14편의 SCI(E)급 논문 출판한 데 이어 미국 군사 분야 학회인 `밀컴(Milcom 2018)'·컴퓨터 보안 분야 학회인 `ACM CCS(ACM Conference on Computer and Communications Security) 2019' 등 세계적으로 손꼽히는 학술대회에서도 12편의 논문을 발표했다.

권 소령(진)은 "아침에 일어나면 식사 후 곧장 출근해서 종일 연구실에서 시간을 보낸 뒤 자정이 넘겨 기숙사에 돌아온 뒤 잠이 드는 그야말로 `좀비'처럼 연구하는 생활을 반복했다ˮ고 말했다. 그는 10여 년간 군인으로 살아오며 몸에 밴 규칙적인 생활 습관과 야전에서 작전을 수행하듯 단기 목표를 정해 달성 정도를 점검하는 연구 방식이 짧은 기간에 탁월한 성과를 연이어 배출하게 하는 원동력이 됐다고 덧붙였다.

석사와 박사 학위를 모두 KAIST에서 취득한 권 소령(진)은 보안 분야 연구에 관한 국내 최고의 교수진들과 `군 위탁생 선수 교육 프로그램' 등 국방부와의 다양한 업무 협정을 바탕으로 마련된 체계적인 교육 환경을 학교의 장점으로 꼽았다. 그는 군 위탁생 최초로 2018년 네이버 박사 펠로우십 어워드·2020년 KAIST 박사학위 우수논문상 등을 수상하고 25개 SCI(E)급 저널지의 심사위원으로 참여하는 등 관련 연구 분야에서 활발한 활동을 벌였으며, 올 2월 박사과정을 마무리한 뒤 8월 현재 육군사관학교 전자공학과 조교수로 재직 중이다.

"KAIST에서 보낸 박사과정 3년은 원 없이 연구하고 하고 싶었던 것들을 다 마음껏 해볼 수 있어서 감사한 시간이었다ˮ고 소감을 밝힌 권 소령(진)은 "앞으로 의료 데이터를 이용한 보안 문제 연구나 최신 딥러닝 모델에 대한 보안 취약점 분야 등을 계속 탐구해 대한민국의 사이버 안보 강화는 물론 연구자로서 개척할 수 있는 학문의 영역을 확장해나가고 싶다ˮ고 밝혔다.

회사의 학술연수 프로그램을 통해 KAIST에서 수학한 석사 졸업생인 김정훈 씨(40세·전기및전자공학부)도 화제의 졸업생으로 꼽힌다. 삼성전자 무선사업부에 근무하던 김정훈 씨는 2017년 봄 만삭의 몸으로 석사과정에 합격했다. 휴대전화 화질개발·평가 분야 책임연구원으로 근무했던 김 씨는 사내 전문 조직에서 제안하는 부품 및 알고리즘 기술을 선별하는 능력을 보다 전문적으로 개발하기 위해 진학을 결심했다.

출산 후 2개월이 지나지 않은 시기에 남편과 갓 태어난 아이를 신혼집에 남겨둔 채 학교 기숙사로 거처를 옮기면서도 `KAIST가 공부하기 가장 좋은 곳'이라는 각오를 다지며 학업을 시작했다. 그러나 산후조리가 덜 끝난 몸 상태로 연구실을 오가는 생활은 쉽지 않았다. 결국 휴학을 선택한 김 씨는 "원하는 만큼 몸이 따라주지 않는 상태에서 온갖 복잡한 감정들이 올라와 눈물을 흘리며 기숙사를 퇴사하는데, 배웅하던 사감 선생님이 출산과 육아 문제로 떠나는 제 사정을 공감하며 같이 울어주셨다ˮ고 당시를 회상했다.

휴학 후 아이 이유식을 먹이는 동안에도 전공 관련 책을 펼쳐놓고 보았다는 김 씨는 이듬해 봄 다시 한번 학업에 도전하기 위해 학교로 돌아왔다. 석사과정 초기에 20년 전에 배운 미적분이 기억나지 않아 곤혹스러웠을 때는 15살이나 나이 어린 연구실 동료로부터 도움을 받았고, 가족이 있는 수원과 학교가 있는 대전을 한 주도 빠짐없이 오가는 일상이 힘에 부칠 때는 대학원생 기혼자 자치회에서 상담을 받기도 했다.

"매일 밤 서로의 일과를 나누며 든든한 지지를 주고받은 기숙사 룸메이트를 포함해 캠퍼스 안에서 받았던 크고 작은 도움과 격려에 힘입어 석사 학위 과정을 무사히 마칠 수 있었다ˮ고 말했다. 학위 과정 동안 딥러닝을 이용한 화질 개선 분야 연구에 매진해 주 저자로 참여한 논문을 관련 분야 해외 학회(IS&T International Symposium on Electronic Imaging 2020)에서 발표하는 기회도 얻었다.

김 씨는 "디스플레이 기술은 화학, 전자, 기계 등 공학적인 요소를 바탕으로 사람의 눈을 모방하는 생체학과 인지 영역을 다루는 뇌공학, 더 나아가 이를 위한 심리학적인 요소도 함께 고려해야 하는 재미있는 분야ˮ라고 설명했다. 그는 이어, "전공 공부를 하는 과정에서 실무 현장에서 경험했던 문제들의 원인과 해결법을 발견할 수 있었다ˮ면서 산업계와 학계가 유기적으로 연결되어야 하는 이유도 강조했다.

김 씨는 지난 3월 수석 연구원으로 현업에 복귀한 뒤 딥러닝을 이용한 휴대전화 디스플레이 신기능을 연구하고 있다. "묵묵히 기다려준 남편과 아이, 집안일은 아무것도 걱정하지 말고 공부만 하라며 양육을 도맡아주신 양가 부모님 덕분에 좋은 성과를 거두며 학위를 취득하게 되었다ˮ고 졸업 소감을 밝혔다. 이어, "도움을 받던 입장에서 도움을 줄 수 있는 자리로 돌아온 것이 가장 기쁘다ˮ면서 "캠퍼스에서 고군분투하던 저에게 주저하지 않고 손을 내밀어준 연구실 동료들과 교수님, 지인들에게 보탬이 되는 일을 하고 싶다ˮ고 고마움을 표시했다.

한편 신성철 총장은 식사를 통해 "새로운 직장에서, 혹은 진학한 대학원에서 도전(Challenging)과 창의(Creating)와 배려(Caring)의 `C3'정신을 실천하고 발현하며 국민의 기대에 부응하는 것이야말로 KAIST 졸업생들에게 부여된 시대적 소명ˮ이라는 메시지를 전하며 졸업생들을 격려했다.

2020년 학위수여식, 개교 이래 최초 온라인 중계 방식으로 개최

우리 대학이 28일(금) 오후 2시부터 2020년도 학위수여식을 개최했다. 지난 2월에 열릴 예정이었으나 코로나19의 폭발적인 확산으로 잠정 연기한 지 6개월 만이다.

올 학위수여식에서는 박사 721명, 석사 1천399명, 학사 726명 등 총 2천846명이 학위를 받는다. 이로써 KAIST는 지난 1971년 설립 이래 박사 1만3천750명을 포함해 석사 3만4천182명, 학사 1만8천744명 등 총 6만6천676명의 고급 과학기술 인력을 배출하게 된다.

KAIST는 코로나19의 확산으로 그간 미뤄 온 학위수여식을 1971년 개교 이래 최초로 온택트 방식으로 치르기로 결정했다. 대신 감염 확산 방지를 위해 참석자 수를 졸업생 대표 67명을 포함해 주요 보직교수와 진행 요원 등 110여 명 규모로 참석 인원을 최소화했다.

또한, 사회적 거리두기 2단계 조치사항을 철저하게 준수해 학위수여식 행사장을 대전 본원 대강당과 창의학습관 터만홀, 학술문화관 정근모 콘퍼런스홀 등 3곳으로 분산, 개최한다. 행사장마다 50인 이하로 입실한 인원은 적정 거리를 유지한 상태에서 학위수여식에 참여한다.

각 행사장은 온라인 화상회의 플랫폼인 줌(ZOOM)으로 연결해 식순을 진행하며, 전체 현장은 학교 공식 유튜브 채널을 통해 생중계된다. KAIST는 특히 방역지침 준수를 위해 행사장에 열화상 카메라를 설치하고 안전관리 담당자를 지정해 입장객의 발열 및 소독 상태를 점검하고 이동 시 2m 이상의 거리를 유지할 수 있도록 관리키로 했다. 학생지원팀 관계자는 "행사 전후로 실내·외 방역 소독을 하고 참석자를 위해 사전 교육을 진행하는 등 코로나19 감염 예방에 최선을 다할 방침ˮ이라고 강조했다.

올해 학사과정 수석 졸업의 영광은 이건용(24세·생명화학공학과) 씨가 차지해 과학기술정보통신부 장관상을 받는다. 이사장상은 노희광(25세·화학과) 씨, 총장상은 홍재민(22세·전산학부) 씨, 동문회장상과 발전재단이사장상은 김동현(23세·기계공학과) 씨와 마동현(23세·생명과학과) 씨가 각각 수상한다.

기계공학부 강윤정(38) 씨는 영상을 통해 졸업생 대표 연설을 맡았다. 2000년 학부생으로 입학한 뒤 20년 만에 박사 학위를 받은 강 씨는 "졸업생 대표로 연설을 하게 된 것은 그 누구보다도 많이 실패하고, 좌절했지만, 결국 그 시련을 극복해 냈기 때문일 것ˮ이라면서 "어찌 보면 저는 단 한 번도 실패하지 않았었고, 지금의 저를 완성하기 위한 과정을 보내고 있었던 것ˮ이라는 진솔한 경험담을 전했다. 강 씨는 박사 후 과정을 위해 지난 4월부터 미국 노스웨스턴대학(Northwestern University)에서 연구를 수행 중이다.

한편, KAIST는 이번 학위수여식에서 김영훈 대성그룹 회장에게 명예과학기술학 박사학위를 수여한다. 김 회장은 기업가로서 세계 에너지 문제 해결에 앞장선 인물로 변방에 머물러있던 국내 에너지산업 분야를 세계무대의 중심으로 부상시킨 공로를 인정받았다. 경기고와 서울대 법대를 졸업한 김 회장은 미국 미시건대에서 경영학·법학 석사, 하버드대에서 신학석사 학위를 각각 취득했다. 이후, 1988년부터 대성그룹에 재직하며 기획조정실장, 대성산업 사장을 거쳐 2000년 그룹 회장으로 취임했다.

또한, 한국인으로서는 최초로 세계 최대 민간 에너지 기구인 세계에너지협의회(WEC)의 부회장(2005년), 공동회장(2013년), 회장(2016년)에 잇따라 선출돼 작년까지 글로벌 에너지 정책을 이끄는 리더로 활약해왔다. 특히, 2013년에는 `에너지 분야의 올림픽'으로 불리는 세계에너지총회(World Energy Congress)를 국내에 유치하고 대구총회를 성공적으로 개최함으로써 우리나라 위상을 높이는 일에 기여했다. 이 외에도, APEC 기업인자문회의(ABAC) 위원, `제7차 세계물포럼' 조직위원회 공동위원장 등을 역임했으며, 현재는 미세먼지 감축 등을 목적으로 하는 국가기후환경회의(위원장 반기문) 산업계 위원으로 활발히 활동 중이다.

이밖에 올 학위수여식의 화제의 인물로는 36개월의 재학 기간 중 총 26편의 논문을 주요 저널에 게재하고 국제 학술대회에서 발표해 박사 학위를 받는 권현(33세·전산학부) 소령(진)이 꼽힌다. 육군 위탁 교육생으로 지난 2017년 전산학부 박사과정에 입학한 권 소령(진)은 인공지능·뉴럴 네트워크·회피공격:적대적 샘플 등을 포괄하는 머신러닝 사이버 보안과 침입감내 시스템을 주로 다루는 시스템 보안 분야를 연구했다.

박사과정 재학 기간 중 12편의 주 저자 논문을 포함해 총 14편의 SCI(E)급 논문 출판한 데 이어 미국 군사 분야 학회인 `밀컴(Milcom 2018)'·컴퓨터 보안 분야 학회인 `ACM CCS(ACM Conference on Computer and Communications Security) 2019' 등 세계적으로 손꼽히는 학술대회에서도 12편의 논문을 발표했다.

권 소령(진)은 "아침에 일어나면 식사 후 곧장 출근해서 종일 연구실에서 시간을 보낸 뒤 자정이 넘겨 기숙사에 돌아온 뒤 잠이 드는 그야말로 `좀비'처럼 연구하는 생활을 반복했다ˮ고 말했다. 그는 10여 년간 군인으로 살아오며 몸에 밴 규칙적인 생활 습관과 야전에서 작전을 수행하듯 단기 목표를 정해 달성 정도를 점검하는 연구 방식이 짧은 기간에 탁월한 성과를 연이어 배출하게 하는 원동력이 됐다고 덧붙였다.

석사와 박사 학위를 모두 KAIST에서 취득한 권 소령(진)은 보안 분야 연구에 관한 국내 최고의 교수진들과 `군 위탁생 선수 교육 프로그램' 등 국방부와의 다양한 업무 협정을 바탕으로 마련된 체계적인 교육 환경을 학교의 장점으로 꼽았다. 그는 군 위탁생 최초로 2018년 네이버 박사 펠로우십 어워드·2020년 KAIST 박사학위 우수논문상 등을 수상하고 25개 SCI(E)급 저널지의 심사위원으로 참여하는 등 관련 연구 분야에서 활발한 활동을 벌였으며, 올 2월 박사과정을 마무리한 뒤 8월 현재 육군사관학교 전자공학과 조교수로 재직 중이다.

"KAIST에서 보낸 박사과정 3년은 원 없이 연구하고 하고 싶었던 것들을 다 마음껏 해볼 수 있어서 감사한 시간이었다ˮ고 소감을 밝힌 권 소령(진)은 "앞으로 의료 데이터를 이용한 보안 문제 연구나 최신 딥러닝 모델에 대한 보안 취약점 분야 등을 계속 탐구해 대한민국의 사이버 안보 강화는 물론 연구자로서 개척할 수 있는 학문의 영역을 확장해나가고 싶다ˮ고 밝혔다.

회사의 학술연수 프로그램을 통해 KAIST에서 수학한 석사 졸업생인 김정훈 씨(40세·전기및전자공학부)도 화제의 졸업생으로 꼽힌다. 삼성전자 무선사업부에 근무하던 김정훈 씨는 2017년 봄 만삭의 몸으로 석사과정에 합격했다. 휴대전화 화질개발·평가 분야 책임연구원으로 근무했던 김 씨는 사내 전문 조직에서 제안하는 부품 및 알고리즘 기술을 선별하는 능력을 보다 전문적으로 개발하기 위해 진학을 결심했다.

출산 후 2개월이 지나지 않은 시기에 남편과 갓 태어난 아이를 신혼집에 남겨둔 채 학교 기숙사로 거처를 옮기면서도 `KAIST가 공부하기 가장 좋은 곳'이라는 각오를 다지며 학업을 시작했다. 그러나 산후조리가 덜 끝난 몸 상태로 연구실을 오가는 생활은 쉽지 않았다. 결국 휴학을 선택한 김 씨는 "원하는 만큼 몸이 따라주지 않는 상태에서 온갖 복잡한 감정들이 올라와 눈물을 흘리며 기숙사를 퇴사하는데, 배웅하던 사감 선생님이 출산과 육아 문제로 떠나는 제 사정을 공감하며 같이 울어주셨다ˮ고 당시를 회상했다.

휴학 후 아이 이유식을 먹이는 동안에도 전공 관련 책을 펼쳐놓고 보았다는 김 씨는 이듬해 봄 다시 한번 학업에 도전하기 위해 학교로 돌아왔다. 석사과정 초기에 20년 전에 배운 미적분이 기억나지 않아 곤혹스러웠을 때는 15살이나 나이 어린 연구실 동료로부터 도움을 받았고, 가족이 있는 수원과 학교가 있는 대전을 한 주도 빠짐없이 오가는 일상이 힘에 부칠 때는 대학원생 기혼자 자치회에서 상담을 받기도 했다.

"매일 밤 서로의 일과를 나누며 든든한 지지를 주고받은 기숙사 룸메이트를 포함해 캠퍼스 안에서 받았던 크고 작은 도움과 격려에 힘입어 석사 학위 과정을 무사히 마칠 수 있었다ˮ고 말했다. 학위 과정 동안 딥러닝을 이용한 화질 개선 분야 연구에 매진해 주 저자로 참여한 논문을 관련 분야 해외 학회(IS&T International Symposium on Electronic Imaging 2020)에서 발표하는 기회도 얻었다.

김 씨는 "디스플레이 기술은 화학, 전자, 기계 등 공학적인 요소를 바탕으로 사람의 눈을 모방하는 생체학과 인지 영역을 다루는 뇌공학, 더 나아가 이를 위한 심리학적인 요소도 함께 고려해야 하는 재미있는 분야ˮ라고 설명했다. 그는 이어, "전공 공부를 하는 과정에서 실무 현장에서 경험했던 문제들의 원인과 해결법을 발견할 수 있었다ˮ면서 산업계와 학계가 유기적으로 연결되어야 하는 이유도 강조했다.

김 씨는 지난 3월 수석 연구원으로 현업에 복귀한 뒤 딥러닝을 이용한 휴대전화 디스플레이 신기능을 연구하고 있다. "묵묵히 기다려준 남편과 아이, 집안일은 아무것도 걱정하지 말고 공부만 하라며 양육을 도맡아주신 양가 부모님 덕분에 좋은 성과를 거두며 학위를 취득하게 되었다ˮ고 졸업 소감을 밝혔다. 이어, "도움을 받던 입장에서 도움을 줄 수 있는 자리로 돌아온 것이 가장 기쁘다ˮ면서 "캠퍼스에서 고군분투하던 저에게 주저하지 않고 손을 내밀어준 연구실 동료들과 교수님, 지인들에게 보탬이 되는 일을 하고 싶다ˮ고 고마움을 표시했다.

한편 신성철 총장은 식사를 통해 "새로운 직장에서, 혹은 진학한 대학원에서 도전(Challenging)과 창의(Creating)와 배려(Caring)의 `C3'정신을 실천하고 발현하며 국민의 기대에 부응하는 것이야말로 KAIST 졸업생들에게 부여된 시대적 소명ˮ이라는 메시지를 전하며 졸업생들을 격려했다.

2020.08.28

조회수 31164

-

인공지능으로 자폐 증상과 심각도 예측한다

뇌영상 빅데이터를 활용한 딥러닝(Deep Learning)으로 자폐 스펙트럼 장애(ASD)의 증상과 심각도를 예측할 수 있다는 것이 확인됐다. 이번 연구에 따라 ASD 환자들 진단과 예후에 따른 맞춤형 치료가 가능할 것으로 기대되고 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수(신경과학-인공지능 융합연구센터장)와 세브란스병원 소아정신과 천근아 교수(연세자폐증연구소장) 연구팀은 ASD의 뇌영상 빅데이터를 활용해 자폐의 증상과 예후를 예측할 수 있다고 28일 밝혔다.

이번 연구결과는 ASD 아동들의 뇌영상 빅데이터를 이용한 국내 최초의 AI연구성과로, 국제전기전자기술자협회(IEEE)에서 발행하는 저널인 IEEE 엑세스(Access) 온라인판에 게재됐다.

ASD는 뇌 발달 장애의 하나로 사회적 의사소통의 결함과 제한된 관심사 및 반복적인 행동이 대표적인 특징이다. 2020년도 미국 CDC(미국질병통제예방센터)의 통계자료에 따르면 ASD의 유병률은 54명당 1명으로 매년 증가하는 추세이다. 국내 유병률도 약 2% 내외이다.

ASD는 아동 행동 관찰 및 상담과 정신질환 진단분류매뉴얼(DSM-5)에 근거해 진단한다. 하지만 환자 개인차가 심해 자폐에 대한 정확한 진단이 어렵고 예후를 예측하기도 힘들다.

이상완·천근아 교수 연구팀은 세브란스병원에 구축된 3~11세 ASD 환자 84건의 MRI 빅데이터와 국제컨소시엄으로 구축된 1000여 건의 자폐증 환자 MRI 빅데이터를 활용해 MRI 영상으로 자폐의 진단과 예후를 예측할 수 있는 딥러닝 모델을 개발했다.

연구팀은 공간 변경 네트워크(Spartial Transformer Network, STN)와 3D 컨볼루션 신경망(convolutional neural network, CNN)을 활용한 모델을 구축하고, MRI 빅데이터를 학습시켰다.

이렇게 구축된 모델에 클래스 활성화 매핑(class activation mapping) 기법을 적용해 형태학적인 특징을 추출하고 이를 뇌영상에 투영시키는 방식으로 분석했다. 더 나아가 인자들간의 관계 분석을 위해 강화학습 모델의 일종인 회귀형 주의집중 모델(recurrent attention model)을 학습시켰다.

분석결과 뇌의 기저핵을 포함한 피질 하 구조가 자폐 심각도와 관련이 있음을 확인했다.

이상완 교수는 “진료 현장에서 자폐를 진단하고 연구하는데 구조적 연관 후보를 제공할 수 있게 됐다”며 “이번 연구결과로 자폐 진단에서뿐만 아니라 앞으로 의사나 관련 전문가들이 인공지능을 활용해 복잡한 질병을 이해하고 더 많이 활용할 수 있게 될 것”이라고 설명했다.

천근아 교수도 “자폐스펙트럼장애를 진단함에 있어 뇌 영상 자료는 아직까지 의사들 사이에서 활용가치가 높지 않다는 인식이 보편적인데 이번 연구를 통해 자폐의 하위 증상과 심각도 사이에 뇌영상에서 차이가 있다는 것을 확인했다”며 “이번 연구는 다양한 임상표현형과 심각도를 지닌 자폐증 환자들에게 개별 맞춤 진단과 예후를 예측하는데 의미를 가진다”고 말했다. [보도자료 출처: 세브란스병원 홍보팀]

인공지능으로 자폐 증상과 심각도 예측한다

뇌영상 빅데이터를 활용한 딥러닝(Deep Learning)으로 자폐 스펙트럼 장애(ASD)의 증상과 심각도를 예측할 수 있다는 것이 확인됐다. 이번 연구에 따라 ASD 환자들 진단과 예후에 따른 맞춤형 치료가 가능할 것으로 기대되고 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수(신경과학-인공지능 융합연구센터장)와 세브란스병원 소아정신과 천근아 교수(연세자폐증연구소장) 연구팀은 ASD의 뇌영상 빅데이터를 활용해 자폐의 증상과 예후를 예측할 수 있다고 28일 밝혔다.

이번 연구결과는 ASD 아동들의 뇌영상 빅데이터를 이용한 국내 최초의 AI연구성과로, 국제전기전자기술자협회(IEEE)에서 발행하는 저널인 IEEE 엑세스(Access) 온라인판에 게재됐다.

ASD는 뇌 발달 장애의 하나로 사회적 의사소통의 결함과 제한된 관심사 및 반복적인 행동이 대표적인 특징이다. 2020년도 미국 CDC(미국질병통제예방센터)의 통계자료에 따르면 ASD의 유병률은 54명당 1명으로 매년 증가하는 추세이다. 국내 유병률도 약 2% 내외이다.

ASD는 아동 행동 관찰 및 상담과 정신질환 진단분류매뉴얼(DSM-5)에 근거해 진단한다. 하지만 환자 개인차가 심해 자폐에 대한 정확한 진단이 어렵고 예후를 예측하기도 힘들다.

이상완·천근아 교수 연구팀은 세브란스병원에 구축된 3~11세 ASD 환자 84건의 MRI 빅데이터와 국제컨소시엄으로 구축된 1000여 건의 자폐증 환자 MRI 빅데이터를 활용해 MRI 영상으로 자폐의 진단과 예후를 예측할 수 있는 딥러닝 모델을 개발했다.

연구팀은 공간 변경 네트워크(Spartial Transformer Network, STN)와 3D 컨볼루션 신경망(convolutional neural network, CNN)을 활용한 모델을 구축하고, MRI 빅데이터를 학습시켰다.

이렇게 구축된 모델에 클래스 활성화 매핑(class activation mapping) 기법을 적용해 형태학적인 특징을 추출하고 이를 뇌영상에 투영시키는 방식으로 분석했다. 더 나아가 인자들간의 관계 분석을 위해 강화학습 모델의 일종인 회귀형 주의집중 모델(recurrent attention model)을 학습시켰다.

분석결과 뇌의 기저핵을 포함한 피질 하 구조가 자폐 심각도와 관련이 있음을 확인했다.

이상완 교수는 “진료 현장에서 자폐를 진단하고 연구하는데 구조적 연관 후보를 제공할 수 있게 됐다”며 “이번 연구결과로 자폐 진단에서뿐만 아니라 앞으로 의사나 관련 전문가들이 인공지능을 활용해 복잡한 질병을 이해하고 더 많이 활용할 수 있게 될 것”이라고 설명했다.

천근아 교수도 “자폐스펙트럼장애를 진단함에 있어 뇌 영상 자료는 아직까지 의사들 사이에서 활용가치가 높지 않다는 인식이 보편적인데 이번 연구를 통해 자폐의 하위 증상과 심각도 사이에 뇌영상에서 차이가 있다는 것을 확인했다”며 “이번 연구는 다양한 임상표현형과 심각도를 지닌 자폐증 환자들에게 개별 맞춤 진단과 예후를 예측하는데 의미를 가진다”고 말했다. [보도자료 출처: 세브란스병원 홍보팀]

2020.08.28

조회수 27058

-

이산화탄소 처리로 산화 티타늄 신소재 판형 맥신 합성 성공

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수 연구팀은 나노 신소재 *맥신(MXene)과 이산화탄소와의 반응을 통해 산화 티타늄 나노입자가 고르게 분포된 판형 구조의 맥신을 합성하는데 성공했다고 25일 밝혔다.

☞ 맥신(MXene): 전자파를 흡수하고 차단하는 신개념 초경량 나노 신소재. 전자 부품간 전자파 간섭을 고성능으로 차단할 수 있어 전자통신 제품에 활용할 수 있다.

이 교수 연구팀은 수용액 상태에서 표면을 벗겨낸(박리된) 맥신과 이산화탄소와의 반응을 통해 산화 티타늄 나노입자가 맥신 표면에 고르게 분포된 판형 맥신을 합성했다. 연구팀이 개발한 산화 금속이 고르게 분포된 판형 맥신은 단일공정으로 매우 경제적일 뿐만 아니라 다양한 분야에 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

생명화학공학과 이동규 박사과정생이 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 `ACS 나노 (ACS Nano)' 7월 30일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : CO2-Oxidized Ti3C2Tx-MXenes Components for Lithium-Sulfur Batteries: Suppressing the Shuttle Phenomenon through Physical and Chemical Adsorption).

맥신은 전기전도도가 높고 유연성이 뛰어나기 때문에 센서·에너지 저장/전환장치·전자기차 폐수처리 재료 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 신물질이면서 특히 그래핀이나 탄소나노튜브를 대체할 수 있는 차세대 물질로 주목받고 있다.

맥신을 리튬-황 전지의 양극 물질로 활용하기 위해서는 활물질인 황을 수용할 수 있는 공간을 제공해줘야 하고 또한 충‧방전 과정에서 생성된 리튬 폴리설파이드가 전해질에 녹아 음극 쪽으로 이동하여 발생하는 *셔틀 현상을 막을 수 있어야 한다.

☞ 셔틀 현상(Shuttle phenomenon): 방전 과정 중 리튬을 말단으로 가지는 황 체인인 중간물질(polysulfides)이 전해질에 녹아 양극과 음극 사이를 확산하면서 전지 내에서 소비되는 것으로서 결과적으로 양극 활물질 손실 및 사이클링 성능 저하를 초래한다.

맥신은 금속 *카바이드 형태로 *다공성이 거의 존재하지 않고 또 리튬 폴리설파이드와 상호작용이 적은 물질이기에 리튬-황 전지의 소재로 이용하기엔 적합하지 않다. 연구팀은 맥신이 포함된 수용액에 초음파를 주입하고, 맥신을 박리시켜 각 단일 맥신 층을 다량으로 제조한 후 충분한 공간을 확보하고 동시에 이산화탄소와 맥신 층을 반응시켜 표면에 리튬 폴리설파이드를 흡착할 수 있는 다량의 산화 티타늄 나노입자를 고르게 합성시켜 문제를 해결했다.

☞ 카바이드(carbide): 탄소와 그 밖의 하나의 원소로 이루어진 화합물.

☞ 다공성(porosity): 고체가 내부 또는 표면에 작은 빈틈을 많이 가지는 성질.

연구팀이 개발한 산화 금속이 고르게 분포된 판형 맥신 제작 기술은 맥신 전구체 종류에 상관없이 적용할 수 있다. 연구팀은 이와 함께 이 기술을 사용하면 길이 50~100 나노미터(nm), 지름 20 나노미터(nm)의 땅콩 모양의 나노입자들이 형성된 판형 맥신을 제조 가능함을 이번 연구를 통해 확인했다.

연구팀 관계자는 "산화 금속 판형 맥신 제조공정은 수용액처리 및 이산화탄소와의 반응으로 이뤄진 단순화된 공정이기 때문에 온도, 반응시간 조절로 다양한 판형 소자 제조 및 비용 절감이 가능하고 리튬-황 전지 성능을 강화하는데 기여할 것ˮ이라고 설명했다.

제1 저자인 이동규 박사과정 학생도 "이산화탄소와의 반응을 통해 제조된 산화 금속 판형 맥신은 리튬-황 전지의 양극뿐 아니라 분리막에 필름 형태로 성형해 셔틀 현상을 이중으로 방지할 수 있는 막을 제조할 수 있다ˮ면서 "균일한 금속산화물 나노입자가 형성된 판형 맥신은 전극 및 다양한 에너지 저장장치 소자에 사용될 것ˮ 이라고 소개했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 Global Research Development Center Program과 Korea CCS R&D Center 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

이산화탄소 처리로 산화 티타늄 신소재 판형 맥신 합성 성공

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수 연구팀은 나노 신소재 *맥신(MXene)과 이산화탄소와의 반응을 통해 산화 티타늄 나노입자가 고르게 분포된 판형 구조의 맥신을 합성하는데 성공했다고 25일 밝혔다.

☞ 맥신(MXene): 전자파를 흡수하고 차단하는 신개념 초경량 나노 신소재. 전자 부품간 전자파 간섭을 고성능으로 차단할 수 있어 전자통신 제품에 활용할 수 있다.

이 교수 연구팀은 수용액 상태에서 표면을 벗겨낸(박리된) 맥신과 이산화탄소와의 반응을 통해 산화 티타늄 나노입자가 맥신 표면에 고르게 분포된 판형 맥신을 합성했다. 연구팀이 개발한 산화 금속이 고르게 분포된 판형 맥신은 단일공정으로 매우 경제적일 뿐만 아니라 다양한 분야에 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

생명화학공학과 이동규 박사과정생이 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 `ACS 나노 (ACS Nano)' 7월 30일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : CO2-Oxidized Ti3C2Tx-MXenes Components for Lithium-Sulfur Batteries: Suppressing the Shuttle Phenomenon through Physical and Chemical Adsorption).

맥신은 전기전도도가 높고 유연성이 뛰어나기 때문에 센서·에너지 저장/전환장치·전자기차 폐수처리 재료 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 신물질이면서 특히 그래핀이나 탄소나노튜브를 대체할 수 있는 차세대 물질로 주목받고 있다.

맥신을 리튬-황 전지의 양극 물질로 활용하기 위해서는 활물질인 황을 수용할 수 있는 공간을 제공해줘야 하고 또한 충‧방전 과정에서 생성된 리튬 폴리설파이드가 전해질에 녹아 음극 쪽으로 이동하여 발생하는 *셔틀 현상을 막을 수 있어야 한다.

☞ 셔틀 현상(Shuttle phenomenon): 방전 과정 중 리튬을 말단으로 가지는 황 체인인 중간물질(polysulfides)이 전해질에 녹아 양극과 음극 사이를 확산하면서 전지 내에서 소비되는 것으로서 결과적으로 양극 활물질 손실 및 사이클링 성능 저하를 초래한다.

맥신은 금속 *카바이드 형태로 *다공성이 거의 존재하지 않고 또 리튬 폴리설파이드와 상호작용이 적은 물질이기에 리튬-황 전지의 소재로 이용하기엔 적합하지 않다. 연구팀은 맥신이 포함된 수용액에 초음파를 주입하고, 맥신을 박리시켜 각 단일 맥신 층을 다량으로 제조한 후 충분한 공간을 확보하고 동시에 이산화탄소와 맥신 층을 반응시켜 표면에 리튬 폴리설파이드를 흡착할 수 있는 다량의 산화 티타늄 나노입자를 고르게 합성시켜 문제를 해결했다.

☞ 카바이드(carbide): 탄소와 그 밖의 하나의 원소로 이루어진 화합물.

☞ 다공성(porosity): 고체가 내부 또는 표면에 작은 빈틈을 많이 가지는 성질.

연구팀이 개발한 산화 금속이 고르게 분포된 판형 맥신 제작 기술은 맥신 전구체 종류에 상관없이 적용할 수 있다. 연구팀은 이와 함께 이 기술을 사용하면 길이 50~100 나노미터(nm), 지름 20 나노미터(nm)의 땅콩 모양의 나노입자들이 형성된 판형 맥신을 제조 가능함을 이번 연구를 통해 확인했다.

연구팀 관계자는 "산화 금속 판형 맥신 제조공정은 수용액처리 및 이산화탄소와의 반응으로 이뤄진 단순화된 공정이기 때문에 온도, 반응시간 조절로 다양한 판형 소자 제조 및 비용 절감이 가능하고 리튬-황 전지 성능을 강화하는데 기여할 것ˮ이라고 설명했다.

제1 저자인 이동규 박사과정 학생도 "이산화탄소와의 반응을 통해 제조된 산화 금속 판형 맥신은 리튬-황 전지의 양극뿐 아니라 분리막에 필름 형태로 성형해 셔틀 현상을 이중으로 방지할 수 있는 막을 제조할 수 있다ˮ면서 "균일한 금속산화물 나노입자가 형성된 판형 맥신은 전극 및 다양한 에너지 저장장치 소자에 사용될 것ˮ 이라고 소개했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 Global Research Development Center Program과 Korea CCS R&D Center 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.08.25

조회수 34728

-

항암제 표적 단백질을 약물 전달체로 쓴다?

우리 대학 바이오및뇌공학과와 생명과학과 공동연구팀이 항암제의 표적 단백질을 전달체로 이용하는 역발상 연구결과를 내놨다. 항암제를 이용한 암 치료에 새로운 가능성이 열릴 전망이다.

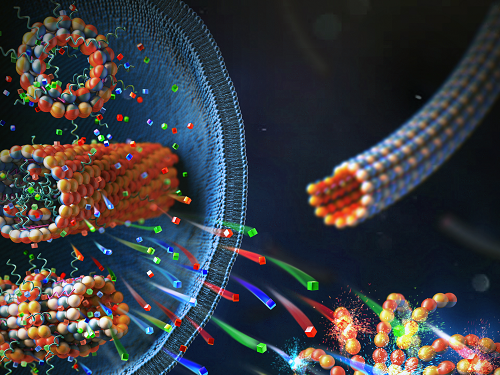

우리 대학 생명과학과 김진주 박사·바이오및뇌공학과 이준철 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 그리고 생명과학과 전상용·바이오및뇌공학과 최명철 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials, IF=27.4)’ 8월 20일 字 표지논문으로 게재됐다. (논문명: Tubulin-based Nanotubes as Delivery Platform for Microtubule-Targeting Agents)

우리 몸속 세포가 분열할 때 염색체*들은 세포 한가운데에 정렬해 두 개의 딸세포로 나눠지는데 이 염색체들을 끌어당기는 끈이 바로 `미세소관(microtubule)'이다. 미세소관은 `튜불린(tubulin)' 단백질로 이루어진 긴 튜브 형태의 나노 구조물이다.

☞ 염색체(Chromosome): DNA와 단백질이 응축하여 만드는 막대 형태의 구조체로 생명체의 모든 유전 정보를 지니고 있다.

미세소관을 표적으로 하는 항암 약물인 ‘미세소관 표적 치료제(microtubule-targeting agents)’는 임상에서 다양한 암의 치료에 활용되고 있다. 이들은 암세포 미세소관에 결합해 앞서 언급한 끈 역할을 방해함으로써, 암세포의 분열을 억제, 결국 사멸을 유도한다.

튜불린 단백질에는 이 약물이 강하게 결합하는 고유의 결합 자리(binding site)가 여럿 존재한다. 연구진은 이 점에 착안해 표적 물질인 튜불린 단백질을 약물 전달체로 사용한다는 획기적인 아이디어를 세계 최초로 구현했다. 공동연구팀은 튜불린 나노 튜브(Tubulin-based NanoTube), 약자로 TNT로 명명한 전달체를 개발하고 항암 효능을 실험으로 확인한 것이다. TNT라는 이름에는 암 치료를 위한 폭발물이라는 의미도 담고 있다.

미세소관 표적 치료제는 TNT에 자발적으로 탑재된다. 약물 입장에서는 세포 내 미세소관에 결합하는 것과 다를 바가 없기 때문이다. 이는 항암제마다 적합한 전달체를 찾아야 했던 기존의 어려움을 해소해준다. 즉 TNT는 미세소관을 표적으로 하는 모든 약물을 탑재할 수 있는 잠재력을 가진‘만능 전달체’인 셈이다.

연구진은 먼저 튜불린 단백질에 블록 혼성 중합체*인 PEG-PLL(pegylated poly-L-lysine)을 섞어 기본적인 TNT 구조를 만들었다. 여기서 튜불린은 빌딩 블록, PEG-PLL은 이들을 붙여주는 접착제이다. 그 다음, 도세탁셀(docetaxel), 라우리말라이드(laulimalide), 그리고 모노메틸아우리스타틴 E(monomethyl auristatin E) 3종의 약물이 TNT에 탑재됨을 보였다. 이 약물들은 실제 유방암, 두경부암, 위암, 방광암 등의 화학요법에 활용되고 있는 항암제들이다.

☞ 블록 혼성 중합체(Block copolymer): 두 종류 이상의 단위체로 이루어진 고분자 화합물로, 각 단위체들이 길게 반복되는 특징이 있다.

연구팀은 또 탑재되는 약물의 종류와 개수에 따라 TNT의 구조가 변할 뿐 아니라 약물 전달체로서의 물리·화학적 특성도 달라진다는 사실을 밝혀냈다. 이는 TNT가 탑재하려는 약물에 맞춰 자발적으로 형태를 변형하는‘적응형 전달체’임을 보여주고 있다.

연구팀은 특히 항암제가 탑재된 TNT가 엔도좀-리소좀 경로(endo-lysosomal pathway)로 암세포에 들어가 뛰어난 항암 및 혈관 형성 억제 효과를 보인다는 점을 세포 및 동물을 대상으로 한 실험을 통해 확인했다.

적응형 만능 약물 전달체가 성공적으로 구현이 가능했던 배경에는 연구진이 보유한 튜불린 분자 제어 기술력 때문이다. 연구진은 튜불린 단백질을 일종의 레고 블록으로 보았다. 블록의 형태를 변형하고 쌓아 올리는 방식을 제어하여, 튜브 형태의 구조체를 조립하는 노하우를 축적해왔다. 연구팀은 이번 연구에서 포항 방사광 가속기의 소각 X-선 산란 장치를 이용해 TNT 구조를 나노미터(nm, 10억 분의 1미터) 이하의 정확도로 분석했다.

공동연구팀은 "이번 연구결과는 지금까지 학계에 보고되지 않은 완전히 새로운 방식의 약물 전달체를 구현했다는 점에서 의미가 크다ˮ고 밝혔다. 연구팀은 이어 "TNT는 현재까지 개발된, 또 향후 개발예정인 미세소관 표적 치료제까지 운송할 수 있는 범용적인 전달체이며, 다양한 항암제들의 시너지 효과(synergy effect)를 기대할 수 있는 `플랫폼 전달체'가 될 것ˮ이라고 강조했다.

이번 연구는 한국연구재단 (중견연구, 리더연구, 방사선기술, 바이오의료기술개발사업) 한국원자력연구원, KUSTAR-KAIST의 지원으로 수행됐다.

항암제 표적 단백질을 약물 전달체로 쓴다?

우리 대학 바이오및뇌공학과와 생명과학과 공동연구팀이 항암제의 표적 단백질을 전달체로 이용하는 역발상 연구결과를 내놨다. 항암제를 이용한 암 치료에 새로운 가능성이 열릴 전망이다.

우리 대학 생명과학과 김진주 박사·바이오및뇌공학과 이준철 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 그리고 생명과학과 전상용·바이오및뇌공학과 최명철 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials, IF=27.4)’ 8월 20일 字 표지논문으로 게재됐다. (논문명: Tubulin-based Nanotubes as Delivery Platform for Microtubule-Targeting Agents)

우리 몸속 세포가 분열할 때 염색체*들은 세포 한가운데에 정렬해 두 개의 딸세포로 나눠지는데 이 염색체들을 끌어당기는 끈이 바로 `미세소관(microtubule)'이다. 미세소관은 `튜불린(tubulin)' 단백질로 이루어진 긴 튜브 형태의 나노 구조물이다.

☞ 염색체(Chromosome): DNA와 단백질이 응축하여 만드는 막대 형태의 구조체로 생명체의 모든 유전 정보를 지니고 있다.

미세소관을 표적으로 하는 항암 약물인 ‘미세소관 표적 치료제(microtubule-targeting agents)’는 임상에서 다양한 암의 치료에 활용되고 있다. 이들은 암세포 미세소관에 결합해 앞서 언급한 끈 역할을 방해함으로써, 암세포의 분열을 억제, 결국 사멸을 유도한다.

튜불린 단백질에는 이 약물이 강하게 결합하는 고유의 결합 자리(binding site)가 여럿 존재한다. 연구진은 이 점에 착안해 표적 물질인 튜불린 단백질을 약물 전달체로 사용한다는 획기적인 아이디어를 세계 최초로 구현했다. 공동연구팀은 튜불린 나노 튜브(Tubulin-based NanoTube), 약자로 TNT로 명명한 전달체를 개발하고 항암 효능을 실험으로 확인한 것이다. TNT라는 이름에는 암 치료를 위한 폭발물이라는 의미도 담고 있다.

미세소관 표적 치료제는 TNT에 자발적으로 탑재된다. 약물 입장에서는 세포 내 미세소관에 결합하는 것과 다를 바가 없기 때문이다. 이는 항암제마다 적합한 전달체를 찾아야 했던 기존의 어려움을 해소해준다. 즉 TNT는 미세소관을 표적으로 하는 모든 약물을 탑재할 수 있는 잠재력을 가진‘만능 전달체’인 셈이다.

연구진은 먼저 튜불린 단백질에 블록 혼성 중합체*인 PEG-PLL(pegylated poly-L-lysine)을 섞어 기본적인 TNT 구조를 만들었다. 여기서 튜불린은 빌딩 블록, PEG-PLL은 이들을 붙여주는 접착제이다. 그 다음, 도세탁셀(docetaxel), 라우리말라이드(laulimalide), 그리고 모노메틸아우리스타틴 E(monomethyl auristatin E) 3종의 약물이 TNT에 탑재됨을 보였다. 이 약물들은 실제 유방암, 두경부암, 위암, 방광암 등의 화학요법에 활용되고 있는 항암제들이다.

☞ 블록 혼성 중합체(Block copolymer): 두 종류 이상의 단위체로 이루어진 고분자 화합물로, 각 단위체들이 길게 반복되는 특징이 있다.

연구팀은 또 탑재되는 약물의 종류와 개수에 따라 TNT의 구조가 변할 뿐 아니라 약물 전달체로서의 물리·화학적 특성도 달라진다는 사실을 밝혀냈다. 이는 TNT가 탑재하려는 약물에 맞춰 자발적으로 형태를 변형하는‘적응형 전달체’임을 보여주고 있다.

연구팀은 특히 항암제가 탑재된 TNT가 엔도좀-리소좀 경로(endo-lysosomal pathway)로 암세포에 들어가 뛰어난 항암 및 혈관 형성 억제 효과를 보인다는 점을 세포 및 동물을 대상으로 한 실험을 통해 확인했다.

적응형 만능 약물 전달체가 성공적으로 구현이 가능했던 배경에는 연구진이 보유한 튜불린 분자 제어 기술력 때문이다. 연구진은 튜불린 단백질을 일종의 레고 블록으로 보았다. 블록의 형태를 변형하고 쌓아 올리는 방식을 제어하여, 튜브 형태의 구조체를 조립하는 노하우를 축적해왔다. 연구팀은 이번 연구에서 포항 방사광 가속기의 소각 X-선 산란 장치를 이용해 TNT 구조를 나노미터(nm, 10억 분의 1미터) 이하의 정확도로 분석했다.

공동연구팀은 "이번 연구결과는 지금까지 학계에 보고되지 않은 완전히 새로운 방식의 약물 전달체를 구현했다는 점에서 의미가 크다ˮ고 밝혔다. 연구팀은 이어 "TNT는 현재까지 개발된, 또 향후 개발예정인 미세소관 표적 치료제까지 운송할 수 있는 범용적인 전달체이며, 다양한 항암제들의 시너지 효과(synergy effect)를 기대할 수 있는 `플랫폼 전달체'가 될 것ˮ이라고 강조했다.

이번 연구는 한국연구재단 (중견연구, 리더연구, 방사선기술, 바이오의료기술개발사업) 한국원자력연구원, KUSTAR-KAIST의 지원으로 수행됐다.

2020.08.25

조회수 34237

-

유지환 교수 팀, NAVER Labs Mapping & Localization Challenge Indoor 부문 우승

우리 대학 건설 및 환경공학과 이상민 학생, 로봇공학학제전공 이중구 학생으로 구성된 학생팀(지도교수 유지환)이 2020 NAVER LABS Mapping & Localization Challenge Indoor 부문에서 8월 18일 최종 우승을 차지했다.

네이버랩스의 주최로 올해 처음 열린 NAVER LABS Mapping & Localization Challenge 는 올해 4월 첫 결과 제출을 시작으로 약 4개월에 걸쳐 진행됐다.

이번 대회에는 네이버랩스의 새로운 매핑 로봇인 M1X를 통해 취득한 판교 현대백화점 1층과 지하 1층의 이미지, LiDAR 데이터, 그리고 ground truth정보가 주어졌다. 참가팀들의 도전 과제는 임의의 사진이 주어질 경우, 그 사진이 백화점의 어느 위치에서 찍혔는지를 추정하는 것 이였다.

정확한 위치 추정을 위해 ▲Query Image와 가장 유사한 Database Image를 찾는 Image Retrieval 기술 ▲Query Image와 Database Image에서 강인한 Feature를 추출하고 이를 매칭하는 기술 ▲카메라와 LiDAR 센서를 융합하는 Sensor Fusion 기술 ▲LiDAR Processing 기술이 사용됐다.

주최 측은 실제 사진이 찍힌 위치/각도 정보와 각 참가팀이 추정한 위치/각도 정보를 비교하여 그 오차가 (0.25m, 10.0°) / (0.5m, 10.0°) / (5.0m, 10.0°) 이내인 비율의 합을 바탕으로 최종 순위를 결정했다.

우리 대학 팀은 지하1층(82.61% / 92.71% / 95.36%), 지상1층(86.74% / 98.07% / 99.44%), 종합 (84.68% / 95.39% / 97.40%)의 정확도로 12개의 참가팀 중 가장 높은 종합 성적을 기록해 최종 우승을 차지했다.

Indoor 부문 2위와 3위는 서울대학교와 세종대학교가 각각 차지했다. 지난 12일 네이버랩스 본사에서 진행된 시상식에는 이상민, 이중구 학생이 참가해 수상했다.

수상팀에세는 600만원의 상금과 더불어 지난 8월 19일 개최된 KCCV 2020 데모 세션을 통해 개발한 측위 알고리즘에 대해 설명할 수 있는 기회도 주어졌다.

자세한 내용은 웹사이트 https://challenge.naverlabs.com 에서 확인할 수 있다.

유지환 교수 팀, NAVER Labs Mapping & Localization Challenge Indoor 부문 우승

우리 대학 건설 및 환경공학과 이상민 학생, 로봇공학학제전공 이중구 학생으로 구성된 학생팀(지도교수 유지환)이 2020 NAVER LABS Mapping & Localization Challenge Indoor 부문에서 8월 18일 최종 우승을 차지했다.

네이버랩스의 주최로 올해 처음 열린 NAVER LABS Mapping & Localization Challenge 는 올해 4월 첫 결과 제출을 시작으로 약 4개월에 걸쳐 진행됐다.

이번 대회에는 네이버랩스의 새로운 매핑 로봇인 M1X를 통해 취득한 판교 현대백화점 1층과 지하 1층의 이미지, LiDAR 데이터, 그리고 ground truth정보가 주어졌다. 참가팀들의 도전 과제는 임의의 사진이 주어질 경우, 그 사진이 백화점의 어느 위치에서 찍혔는지를 추정하는 것 이였다.

정확한 위치 추정을 위해 ▲Query Image와 가장 유사한 Database Image를 찾는 Image Retrieval 기술 ▲Query Image와 Database Image에서 강인한 Feature를 추출하고 이를 매칭하는 기술 ▲카메라와 LiDAR 센서를 융합하는 Sensor Fusion 기술 ▲LiDAR Processing 기술이 사용됐다.

주최 측은 실제 사진이 찍힌 위치/각도 정보와 각 참가팀이 추정한 위치/각도 정보를 비교하여 그 오차가 (0.25m, 10.0°) / (0.5m, 10.0°) / (5.0m, 10.0°) 이내인 비율의 합을 바탕으로 최종 순위를 결정했다.

우리 대학 팀은 지하1층(82.61% / 92.71% / 95.36%), 지상1층(86.74% / 98.07% / 99.44%), 종합 (84.68% / 95.39% / 97.40%)의 정확도로 12개의 참가팀 중 가장 높은 종합 성적을 기록해 최종 우승을 차지했다.

Indoor 부문 2위와 3위는 서울대학교와 세종대학교가 각각 차지했다. 지난 12일 네이버랩스 본사에서 진행된 시상식에는 이상민, 이중구 학생이 참가해 수상했다.

수상팀에세는 600만원의 상금과 더불어 지난 8월 19일 개최된 KCCV 2020 데모 세션을 통해 개발한 측위 알고리즘에 대해 설명할 수 있는 기회도 주어졌다.

자세한 내용은 웹사이트 https://challenge.naverlabs.com 에서 확인할 수 있다.

2020.08.24

조회수 26095

고접착 패브릭 기반 웨어러블 에너지 하베스팅 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 *핫프레싱 기술을 이용해 가격 경쟁력과 내구성이 높은 패브릭(천) 기반 웨어러블 압전 *에너지 하베스터 제조 방법을 개발하는 데 성공했다고 9일 밝혔다.

☞ 핫프레싱(hot pressing): 온도와 압력을 가해 두 물체를 단단히 점착시키는 공법

☞ 에너지 하베스팅(energy harvesting): 버려지는 에너지를 수집(수확)해 전기로 바꿔 쓰는 기술. 압전 에너지 하베스팅이란 압전체라는 물질을 이용, 생활 주변에서 버려지는 압력과 진동 같은 에너지를 사용 가능한 전기에너지로 변환해주는 것을 말한다.

홍 교수 연구팀 소속 김재규 박사과정 학생이 제1저자로 참여한 이번 연구는 지난 2019년 12월 23일 국내 특허 등록이 됐고, 국제 학술지 '나노 에너지(Nano Energy)' 이번 9월호에 게재됐다(5월 22일 온라인판에 게재). 이번 연구는 DGIST 에너지공학전공 이용민 교수팀과 우리 대학 신소재공학과 노광수·기계공학과 유승화 교수팀과의 협업을 통해 수행됐다. (논문명: Cost-effective and strongly integrated fabric-based wearable piezoelectric energy harvester)

오늘날 웨어러블 소자는 센서, 원동기, 디스플레이에서 에너지 하베스팅에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 사용되고 있으며, 4차 산업혁명 도래 이후 소형에서 내장형으로 더욱 급속히 발전하고 있다. 이러한 흐름과 맞물려 기존 옷에 내장형으로 사용될 수 있고, 편안하고 내구성 좋은 패브릭(천)에 기반한 웨어러블 소자가 주목받고 있다.

이러한 장점에도 불구하고, 기존 패브릭 기반 웨어러블 소자는 복잡한 제조 방법과 설비 시설에 따른 공정 및 가격 측면에서 한계를 가져 아직 실용화 단계에 이르지 못하고 있다. 또한, 소자 내의 패브릭과 실제 구동 파트 사이의 결합력 및 효율 테스트의 부재는 소자의 내구성에도 의문을 갖게 한다. 이러한 문제를 보완하기 위해 간단하고 값싼 공정과 재료, 새로운 기계적 특성 분석 기술 등에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다.

이번 연구에서는 복잡한 공정 및 설비 시설 대신 비교적 간단한 방법인 핫프레싱을 이용해 전도성 폴리에스터 패브릭과 압전 고분자 필름(Poly(vinylidene fluoride-co-trifluoroethylene), P(VDF-TrFE))이 결합된 패브릭 기반 웨어러블 압전 에너지 하베스터 제조 방법을 개발했다. 또한, 기존의 내구성 테스트 방법인 굽힘(bending) 테스트와 더불어 새롭게 도입한 `표면 및 계면 절단 분석시스템(SAICAS, Surface and Interfacial Cutting Analysis System)'을 이용해 패브릭과 고분자 필름 사이 계면 결착력을 측정함으로써 웨어러블 소자의 높은 기계적 내구성을 증명했다.

연구진이 개발한 제조 방법에서 제시하는 핫프레싱은 배터리나 연료전지 셀 제작에 주로 쓰이는 방법으로 2~3분 안에 완료될 정도로 빠르고 간단하며 동시에 높은 접착력을 얻을 수 있는 공정이다. 결정화 온도 근처 이하에서 고분자 필름을 패브릭에 접착시키면, 고분자 필름 표면이 *비정질화되면서 접촉면이 넓은 울퉁불퉁한 패브릭 표면에 빽빽이 접착되고, 날실과 씨실 사이로 새어 나와 못과 같은 형태로 되어 높은 계면 결합력을 가질 수 있게 된다. 이러한 핫프레싱을 이용해 개발된 웨어러블 소자는 기존 의류에 접착할 수 있는 응용 가능성을 가지고 있어 공정 단가를 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

☞ 비정질(amorphous): 고체 물질로, 균일한 조성은 가지고 있으나, 원자 배열이 액체와 같이 흐트러져 있는 물질. 유리, 고무, 수지 따위가 있으며 반도체, 자성체, 고강도 재료 따위로 쓴다.

한편, SAICAS를 이용한 계면 결착력 분석은 마이크로 스케일에서 칼날을 이용해 정량적 및 정성적으로 힘을 측정하는 방법으로, 기존 계면 결착력 측정 방법(박리 테스트, 테이프 테스트, 마이크로신축성 테스트)보다 훨씬 정확한 분석 기법으로, 본 연구에서 처음으로 웨어러블 소자에 도입됐다. SAICAS를 이용한 계면 결착력 분석은 향후 고분자를 이용한 웨어러블 소자 내구성 테스트의 새로운 방법으로 쓰일 수 있을 것으로 기대된다.

홍승범 교수는 "본 연구에서 개발된 패브릭 기반 웨어러블 압전 에너지 하베스터 제조 기술은 패브릭 기반 소자의 실용화 가능성을 한 단계 높였고, 계면 결착력 분석을 통해 고내구성 웨어러블 소자의 디자인 방향을 제시했다ˮ며 "이 기술은 패브릭과 고분자를 이용한 다른 소자의 제조 공정 및 분석에도 새로운 기틀을 마련할 수 있을 것으로 전망한다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 KAIST HRHRP 사업, 과학기술정보통신부 재원 한국연구재단 지원 기초연구사업과 중견연구사업, 웨어러블 플랫폼소재 기술센터 지원 및 KAIST 글로벌 특이점 연구사업 지원으로 수행됐다.

2020.09.09 조회수 31241

고접착 패브릭 기반 웨어러블 에너지 하베스팅 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 *핫프레싱 기술을 이용해 가격 경쟁력과 내구성이 높은 패브릭(천) 기반 웨어러블 압전 *에너지 하베스터 제조 방법을 개발하는 데 성공했다고 9일 밝혔다.

☞ 핫프레싱(hot pressing): 온도와 압력을 가해 두 물체를 단단히 점착시키는 공법

☞ 에너지 하베스팅(energy harvesting): 버려지는 에너지를 수집(수확)해 전기로 바꿔 쓰는 기술. 압전 에너지 하베스팅이란 압전체라는 물질을 이용, 생활 주변에서 버려지는 압력과 진동 같은 에너지를 사용 가능한 전기에너지로 변환해주는 것을 말한다.

홍 교수 연구팀 소속 김재규 박사과정 학생이 제1저자로 참여한 이번 연구는 지난 2019년 12월 23일 국내 특허 등록이 됐고, 국제 학술지 '나노 에너지(Nano Energy)' 이번 9월호에 게재됐다(5월 22일 온라인판에 게재). 이번 연구는 DGIST 에너지공학전공 이용민 교수팀과 우리 대학 신소재공학과 노광수·기계공학과 유승화 교수팀과의 협업을 통해 수행됐다. (논문명: Cost-effective and strongly integrated fabric-based wearable piezoelectric energy harvester)

오늘날 웨어러블 소자는 센서, 원동기, 디스플레이에서 에너지 하베스팅에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 사용되고 있으며, 4차 산업혁명 도래 이후 소형에서 내장형으로 더욱 급속히 발전하고 있다. 이러한 흐름과 맞물려 기존 옷에 내장형으로 사용될 수 있고, 편안하고 내구성 좋은 패브릭(천)에 기반한 웨어러블 소자가 주목받고 있다.

이러한 장점에도 불구하고, 기존 패브릭 기반 웨어러블 소자는 복잡한 제조 방법과 설비 시설에 따른 공정 및 가격 측면에서 한계를 가져 아직 실용화 단계에 이르지 못하고 있다. 또한, 소자 내의 패브릭과 실제 구동 파트 사이의 결합력 및 효율 테스트의 부재는 소자의 내구성에도 의문을 갖게 한다. 이러한 문제를 보완하기 위해 간단하고 값싼 공정과 재료, 새로운 기계적 특성 분석 기술 등에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다.

이번 연구에서는 복잡한 공정 및 설비 시설 대신 비교적 간단한 방법인 핫프레싱을 이용해 전도성 폴리에스터 패브릭과 압전 고분자 필름(Poly(vinylidene fluoride-co-trifluoroethylene), P(VDF-TrFE))이 결합된 패브릭 기반 웨어러블 압전 에너지 하베스터 제조 방법을 개발했다. 또한, 기존의 내구성 테스트 방법인 굽힘(bending) 테스트와 더불어 새롭게 도입한 `표면 및 계면 절단 분석시스템(SAICAS, Surface and Interfacial Cutting Analysis System)'을 이용해 패브릭과 고분자 필름 사이 계면 결착력을 측정함으로써 웨어러블 소자의 높은 기계적 내구성을 증명했다.

연구진이 개발한 제조 방법에서 제시하는 핫프레싱은 배터리나 연료전지 셀 제작에 주로 쓰이는 방법으로 2~3분 안에 완료될 정도로 빠르고 간단하며 동시에 높은 접착력을 얻을 수 있는 공정이다. 결정화 온도 근처 이하에서 고분자 필름을 패브릭에 접착시키면, 고분자 필름 표면이 *비정질화되면서 접촉면이 넓은 울퉁불퉁한 패브릭 표면에 빽빽이 접착되고, 날실과 씨실 사이로 새어 나와 못과 같은 형태로 되어 높은 계면 결합력을 가질 수 있게 된다. 이러한 핫프레싱을 이용해 개발된 웨어러블 소자는 기존 의류에 접착할 수 있는 응용 가능성을 가지고 있어 공정 단가를 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

☞ 비정질(amorphous): 고체 물질로, 균일한 조성은 가지고 있으나, 원자 배열이 액체와 같이 흐트러져 있는 물질. 유리, 고무, 수지 따위가 있으며 반도체, 자성체, 고강도 재료 따위로 쓴다.

한편, SAICAS를 이용한 계면 결착력 분석은 마이크로 스케일에서 칼날을 이용해 정량적 및 정성적으로 힘을 측정하는 방법으로, 기존 계면 결착력 측정 방법(박리 테스트, 테이프 테스트, 마이크로신축성 테스트)보다 훨씬 정확한 분석 기법으로, 본 연구에서 처음으로 웨어러블 소자에 도입됐다. SAICAS를 이용한 계면 결착력 분석은 향후 고분자를 이용한 웨어러블 소자 내구성 테스트의 새로운 방법으로 쓰일 수 있을 것으로 기대된다.

홍승범 교수는 "본 연구에서 개발된 패브릭 기반 웨어러블 압전 에너지 하베스터 제조 기술은 패브릭 기반 소자의 실용화 가능성을 한 단계 높였고, 계면 결착력 분석을 통해 고내구성 웨어러블 소자의 디자인 방향을 제시했다ˮ며 "이 기술은 패브릭과 고분자를 이용한 다른 소자의 제조 공정 및 분석에도 새로운 기틀을 마련할 수 있을 것으로 전망한다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 KAIST HRHRP 사업, 과학기술정보통신부 재원 한국연구재단 지원 기초연구사업과 중견연구사업, 웨어러블 플랫폼소재 기술센터 지원 및 KAIST 글로벌 특이점 연구사업 지원으로 수행됐다.

2020.09.09 조회수 31241 전산학부 김주호 교수, ACM CSCW 2020 학술대회 논문 위원장 선임

우리 대학 전산학부 김주호 교수가 제 23회 ACM CSCW(Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing) Paper Chair로 선임되어 위원장 직을 수행한다.

ACM CSCW는 ACM의 인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 분야 전문가 그룹인 SIGCHI에서 주최하는 대표적인 학술대회 중 하나로, Google Scholar HCI 분야에서 h5-index 기준 2위에 올라 있는 세계적인 학회다.

김주호 교수는 1986년부터 시작된 학술대회 역사상 처음으로 아시아 기관 출신으로 Paper Chair에 선임됐다. 김 교수는 작년부터 University of Michigan의 Sarita Schoenebeck 교수, Microsoft Research의 Siân Lindley 박사와 공동 Paper Chair로 위원장 직을 수행해 왔으며, CSCW 역사상 처음으로 쿼터 별 논문 데드라인을 도입하고 10월에 개최될 온라인 학회를 준비하고 있다.

김 교수는 Paper Chair로서의 공로를 인정받아 ACM Recognition of Excellent Service 상을 수상하였다.

ACM CSCW 2020 학회 홈페이지: http://cscw.acm.org/2020

2020.09.09 조회수 24037

전산학부 김주호 교수, ACM CSCW 2020 학술대회 논문 위원장 선임

우리 대학 전산학부 김주호 교수가 제 23회 ACM CSCW(Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing) Paper Chair로 선임되어 위원장 직을 수행한다.

ACM CSCW는 ACM의 인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 분야 전문가 그룹인 SIGCHI에서 주최하는 대표적인 학술대회 중 하나로, Google Scholar HCI 분야에서 h5-index 기준 2위에 올라 있는 세계적인 학회다.

김주호 교수는 1986년부터 시작된 학술대회 역사상 처음으로 아시아 기관 출신으로 Paper Chair에 선임됐다. 김 교수는 작년부터 University of Michigan의 Sarita Schoenebeck 교수, Microsoft Research의 Siân Lindley 박사와 공동 Paper Chair로 위원장 직을 수행해 왔으며, CSCW 역사상 처음으로 쿼터 별 논문 데드라인을 도입하고 10월에 개최될 온라인 학회를 준비하고 있다.

김 교수는 Paper Chair로서의 공로를 인정받아 ACM Recognition of Excellent Service 상을 수상하였다.

ACM CSCW 2020 학회 홈페이지: http://cscw.acm.org/2020

2020.09.09 조회수 24037 에티오피아 장관, KAIST서 4년 연구 끝에 박사학위 취득

올해 지천명(知天命·50세)의 나이를 맞은 에티오피아의 현직 장관이 우리 대학에서 박사학위를 취득해 화제가 되고 있다. 기술경영학부 글로벌IT기술대학원에서 지난 8월 박사학위를 취득한 메쿠리아 테클레마리암(Mekuria Teklemariam) 에티오피아 국무총리자문 장관이 그 주인공이다.

메쿠리아 장관은 2016년 9월 KAIST에서 박사과정 첫 학기를 시작한 지 4년만인 지난 8월 경영학박사 학위를 취득했다.

메쿠리아 장관은 "한국은 지난 수십 년간 정치·경제를 포함한 모든 분야에서 눈부신 발전을 이뤄낸 나라ˮ라면서 "에티오피아의 발전을 위해 성공사례를 보유한 국가의 성장 원동력을 학문적으로 연구해보고 싶었다ˮ라고 유학 배경을 밝혔다.

40세에 도시개발주택부 장관으로 취임해 에티오피아 역사상 최연소 장관이라는 기록을 세운 메쿠리아 장관은 6년의 재임 기간에 신도시·스마트시티 개발, 토지관리, 주택개발 등의 정책을 수립하고 집행하며 에티오피아의 경제 개발을 이끌어왔다.

그러나 그는 자신의 행보에 만족하지 못했다. 외적으로는 여러 가지 성취를 거뒀지만 비슷한 일들을 거듭하다 보니 행정가가 지녀야 할 능력이 정체된다는 고민이 커졌기 때문이다.

학업에 대한 결심을 굳힌 뒤 정부에 사임 의사를 밝혔지만, 국무총리는 현직에 남아 달라고 당부하며 한 가지를 물어왔다. '유학 가려는 이유가 개인의 이력을 위한 것인지 나라를 위한 것인지'를 확인하는 질문이었다.

국무총리의 말은 메쿠리아 장관의 한국행을 결심하는 계기가 됐다. 영국의 개방대학이나 미국 MIT의 최고위 과정을 선택하면 비교적 짧은 시간을 투자해 수월하게 공부할 수 있다는 장점이 있었다. 그러나 최빈국에서 강대국으로 성장한 한국의 사례를 연구하는 것이야말로 자국 발전에 기여하고 싶다는 목적에 가장 부합하는 선택이라고 결론 내린 것이다.

이후, 메쿠리아 장관은 KAIST에 지원했다. 과학기술 분야의 전문성, 탁월한 연구성과, 국제화에 특화된 대학원 과정 등 모든 면에서 학업을 이어가기 가장 좋은 환경이 마련돼 있었기 때문이다.

6개월여의 준비 끝에 2015년 KAIST 대학원에 합격했지만 메쿠리아 장관은 한국 땅을 밟지 못했다. 사임 의사가 또다시 반려된 탓이었다. 그러나 그는 포기하지 않았다. 일단 휴학을 신청한 뒤 지도교수인 기술경영학부 권영선 교수와 함께 계속해서 정부를 설득해나갔다.

메쿠리아 장관의 의지를 확인한 에티오피아 정부는 9인으로 구성된 위원회를 열어 그의 유학에 관한 투표를 진행했다. 다수의 위원이 국가 발전을 위해 학업을 선택한 그의 결정에 지지를 보냈고 도시개발주택부 장관에서 국무총리자문 장관으로 직위를 변경한 끝에 유학길에 오를 수 있었다.

2016년 가을부터 한국 생활을 시작한 메쿠리아 장관은 지난 4년간 학업에 매진했다. 정보격차 해소가 경제성장과 부패통제에 미치는 영향·개발도상국의 초고속인터넷 보급 및 확산정책 등의 주제를 연구해 국내외 학회에서 발표했다.

특히, 정보통신산업진흥원(NIPA)·과학기술정책연구원(STEPI) 등과의 협업 연구를 진행해 글로벌IT기술대학원에서 수여하는 우수 협력연구상을 2018년에 두 차례 수상했다. 또한, 졸업논문 연구로 수행한 '단계별 맞춤형 모바일 초고속인터넷 확산 정책'에 관한 논문은 정보통신 분야의 최우수 국제학술지에 속하는 SSCI 저널인 텔레커뮤니케이션즈 폴리시(Telecommunications Policy)에 지난 8월 졸업에 앞서 게재됐다.

광대역 통신망을 갖춘 국가들의 효과적인 정보통신 정책을 분석해 개발도상국에 맞춤형 정책을 제안하는 계량적 정책 연구를 성공적으로 완수한 결과다.

이런 성과들을 바탕으로 메쿠리아 장관은 글로벌IT기술대학원의 최우수 졸업생이란 영예와 함께 지난달 13일 박사학위를 취득했다.

"내 결정이 옳았다. 기대한 것보다 더 많이 배우고 간다ˮ고 소감을 밝힌 메쿠리아 장관은 "학업은 물론 주변 사람들과의 관계 속에서 얻는 가치들로 인해 더없이 즐겁고 행복한 시간이었다ˮ라고 말했다.

지난달 18일 신성철 총장을 접견한 메쿠리아 장관은 "지난 4년간 직접 경험한 KAIST의 연구·행정·산학협력 등을 벤치마킹해 에티오피아 과학기술대학의 경쟁력 향상에 일조하고 싶다ˮ는 뜻을 전달했다. 신 총장은 "국가 발전에 기여한 KAIST의 지식과 경험이 에티오피아 과학기술원 혁신과 양국의 교류 확대를 위해 유용하게 활용될 수 있는 협력 방안을 모색하자ˮ고 화답했다.

에티오피아에 적용해보고 싶은 한국의 정책 사례로 새마을 운동, 누구나 손쉽게 인터넷에 접근할 수 있는 인프라 구축, 장년층을 대상으로 하는 IT 활용기술 교육프로그램 등을 꼽은 메쿠리아 장관은 오는 12일 본국으로 돌아간다.

그는 "어느 자리에 있든 자신의 몫을 다 하기 위해 노력하는 것은 물론 말에서 그치는 것이 아니라 행동으로 실천하고 한국인들의 모습을 인상 깊게 지켜봤다ˮ라고 전하며 "한국과 KAIST에서 배운 것들을 에티오피아에 적용하고 실천하겠다ˮ라고 밝혔다.

2020.09.08 조회수 24655

에티오피아 장관, KAIST서 4년 연구 끝에 박사학위 취득

올해 지천명(知天命·50세)의 나이를 맞은 에티오피아의 현직 장관이 우리 대학에서 박사학위를 취득해 화제가 되고 있다. 기술경영학부 글로벌IT기술대학원에서 지난 8월 박사학위를 취득한 메쿠리아 테클레마리암(Mekuria Teklemariam) 에티오피아 국무총리자문 장관이 그 주인공이다.

메쿠리아 장관은 2016년 9월 KAIST에서 박사과정 첫 학기를 시작한 지 4년만인 지난 8월 경영학박사 학위를 취득했다.

메쿠리아 장관은 "한국은 지난 수십 년간 정치·경제를 포함한 모든 분야에서 눈부신 발전을 이뤄낸 나라ˮ라면서 "에티오피아의 발전을 위해 성공사례를 보유한 국가의 성장 원동력을 학문적으로 연구해보고 싶었다ˮ라고 유학 배경을 밝혔다.

40세에 도시개발주택부 장관으로 취임해 에티오피아 역사상 최연소 장관이라는 기록을 세운 메쿠리아 장관은 6년의 재임 기간에 신도시·스마트시티 개발, 토지관리, 주택개발 등의 정책을 수립하고 집행하며 에티오피아의 경제 개발을 이끌어왔다.

그러나 그는 자신의 행보에 만족하지 못했다. 외적으로는 여러 가지 성취를 거뒀지만 비슷한 일들을 거듭하다 보니 행정가가 지녀야 할 능력이 정체된다는 고민이 커졌기 때문이다.

학업에 대한 결심을 굳힌 뒤 정부에 사임 의사를 밝혔지만, 국무총리는 현직에 남아 달라고 당부하며 한 가지를 물어왔다. '유학 가려는 이유가 개인의 이력을 위한 것인지 나라를 위한 것인지'를 확인하는 질문이었다.

국무총리의 말은 메쿠리아 장관의 한국행을 결심하는 계기가 됐다. 영국의 개방대학이나 미국 MIT의 최고위 과정을 선택하면 비교적 짧은 시간을 투자해 수월하게 공부할 수 있다는 장점이 있었다. 그러나 최빈국에서 강대국으로 성장한 한국의 사례를 연구하는 것이야말로 자국 발전에 기여하고 싶다는 목적에 가장 부합하는 선택이라고 결론 내린 것이다.

이후, 메쿠리아 장관은 KAIST에 지원했다. 과학기술 분야의 전문성, 탁월한 연구성과, 국제화에 특화된 대학원 과정 등 모든 면에서 학업을 이어가기 가장 좋은 환경이 마련돼 있었기 때문이다.

6개월여의 준비 끝에 2015년 KAIST 대학원에 합격했지만 메쿠리아 장관은 한국 땅을 밟지 못했다. 사임 의사가 또다시 반려된 탓이었다. 그러나 그는 포기하지 않았다. 일단 휴학을 신청한 뒤 지도교수인 기술경영학부 권영선 교수와 함께 계속해서 정부를 설득해나갔다.

메쿠리아 장관의 의지를 확인한 에티오피아 정부는 9인으로 구성된 위원회를 열어 그의 유학에 관한 투표를 진행했다. 다수의 위원이 국가 발전을 위해 학업을 선택한 그의 결정에 지지를 보냈고 도시개발주택부 장관에서 국무총리자문 장관으로 직위를 변경한 끝에 유학길에 오를 수 있었다.

2016년 가을부터 한국 생활을 시작한 메쿠리아 장관은 지난 4년간 학업에 매진했다. 정보격차 해소가 경제성장과 부패통제에 미치는 영향·개발도상국의 초고속인터넷 보급 및 확산정책 등의 주제를 연구해 국내외 학회에서 발표했다.

특히, 정보통신산업진흥원(NIPA)·과학기술정책연구원(STEPI) 등과의 협업 연구를 진행해 글로벌IT기술대학원에서 수여하는 우수 협력연구상을 2018년에 두 차례 수상했다. 또한, 졸업논문 연구로 수행한 '단계별 맞춤형 모바일 초고속인터넷 확산 정책'에 관한 논문은 정보통신 분야의 최우수 국제학술지에 속하는 SSCI 저널인 텔레커뮤니케이션즈 폴리시(Telecommunications Policy)에 지난 8월 졸업에 앞서 게재됐다.

광대역 통신망을 갖춘 국가들의 효과적인 정보통신 정책을 분석해 개발도상국에 맞춤형 정책을 제안하는 계량적 정책 연구를 성공적으로 완수한 결과다.

이런 성과들을 바탕으로 메쿠리아 장관은 글로벌IT기술대학원의 최우수 졸업생이란 영예와 함께 지난달 13일 박사학위를 취득했다.

"내 결정이 옳았다. 기대한 것보다 더 많이 배우고 간다ˮ고 소감을 밝힌 메쿠리아 장관은 "학업은 물론 주변 사람들과의 관계 속에서 얻는 가치들로 인해 더없이 즐겁고 행복한 시간이었다ˮ라고 말했다.

지난달 18일 신성철 총장을 접견한 메쿠리아 장관은 "지난 4년간 직접 경험한 KAIST의 연구·행정·산학협력 등을 벤치마킹해 에티오피아 과학기술대학의 경쟁력 향상에 일조하고 싶다ˮ는 뜻을 전달했다. 신 총장은 "국가 발전에 기여한 KAIST의 지식과 경험이 에티오피아 과학기술원 혁신과 양국의 교류 확대를 위해 유용하게 활용될 수 있는 협력 방안을 모색하자ˮ고 화답했다.

에티오피아에 적용해보고 싶은 한국의 정책 사례로 새마을 운동, 누구나 손쉽게 인터넷에 접근할 수 있는 인프라 구축, 장년층을 대상으로 하는 IT 활용기술 교육프로그램 등을 꼽은 메쿠리아 장관은 오는 12일 본국으로 돌아간다.

그는 "어느 자리에 있든 자신의 몫을 다 하기 위해 노력하는 것은 물론 말에서 그치는 것이 아니라 행동으로 실천하고 한국인들의 모습을 인상 깊게 지켜봤다ˮ라고 전하며 "한국과 KAIST에서 배운 것들을 에티오피아에 적용하고 실천하겠다ˮ라고 밝혔다.

2020.09.08 조회수 24655 코로나19 감염 중증도 결정하는 인자 발견

코로나19로 위중, 중증 상태인 중환자가 6일 0시 기준 163명을 기록했다. 지난달 19일 12명이었던 위중, 중증 환자는 20여일 만에 13배 넘게 늘어났다. 이러한 심각한 상황에서 우리 연구진이 코로나19 중증 환자와 경증 환자를 쉽게 판별할 수 있는 바이오 마커(표시물)를 발견해 중증 코로나19에 대한 치료제 개발에 기대감을 높였다.

우리 대학 의과학대학원 이흥규 교수 연구팀이 *'호중구'와 *'당질코르티코이드'의 연관성을 밝혀 코로나19의 중증도를 결정짓는 인자를 발견했다고 7일 밝혔다.

☞ 호중구(neutrophil) : 혈액의 전체 백혈구 중 50~70%를 차지하는 선천 면역세포로, 세균이나 곰팡이 감염 등에 대응하는 면역세포이다.

☞ 당질코르티코이드(glucocorticoid) : 글루코코르티코이드라고도 하며 콩팥 근처 부신의 부신 겉질에서 생성되는 호르몬으로, 다양한 신체 기능 조절에 관여한다. 특히, 면역반응을 억제하는 호르몬으로도 알려져 있다.

WHO에 의해 세계적 대유행(팬데믹)으로 지정된 코로나바이러스감염증(COVID-19)은 사람마다 증상이 판이하다. 따라서, 환자의 중증도를 예상 및 판별하기 위해서는 확실한 바이오 마커의 활용이 중요하며, 이들을 선별적으로 치료할 수 있는 표적 치료제가 매우 중요하다.

중증 코로나19 환자들은 급성 호흡곤란 증후군의 증상을 보이고 특히 폐 조직의 심한 손상이 관찰된다. 이에 대응해 호중구 등 다양한 면역세포들이 바이러스 감염으로부터 숙주를 보호하기 위해 면역반응을 보이지만 사이토카인 폭풍(과잉 염증반응)처럼 과도한 면역반응으로 오히려 장기를 손상시킬 수도 있다.

이 교수 연구팀은 유전자 발현 옴니버스(GEO)에 공개된 코로나19 감염 경증 및 중증 환자의 기관지 폐포 세척액에 존재하는 단일세포 유전 정보를 분석했다. 그 결과, 그동안 곰팡이나 세균 감염에서만 중요성이 알려졌고 바이러스 감염 시에는 상대적으로 중요성이 알려지지 않았던 호중구의 과활성화로 인해 중증 코로나19가 발생함을 밝혔다.

특히 연구팀은 대식세포 등의 골수 유래 면역세포 내에서 발현하는 CXCL8과 같은 *케모카인에 의해 호중구 유입이 증가함을 밝혔다. 연구팀은 골수에서 유래한 면역세포 내의 당질코르티코이드 수용체 발현에 따라 CXCL8의 생성이 조절받으며, 이것이 결과적으로 호중구의 유입 및 활성도와 연관됨을 밝혔다.

☞ 케모카인(chemokine): 백혈구유주작용, 활성화작용을 하는 염기성헤파린 결합성 저분자 단백질

이 교수는 "이번 연구 결과는 코로나19의 중증도를 결정하는 바이오 마커를 발굴한 것 뿐만 아니라, 덱사메타손 등의 당질코르티코이드 억제제를 활용해 중증도를 개선할 치료제 개발에 단초를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

의과학대학원 박장현 석박사통합과정 대학원생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제면역학회연합에서 발간하는 면역학 전문 학술지인 '프론티어스 인 이뮤놀로지(Frontiers in Immunology)' 8월 28일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Re-analysis of Single Cell Transcriptome Reveals That the NR3C1-CXCL8-Neutrophil Axis Determines the Severity of COVID-19)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 코리아 바이오 그랜드 챌린지사업, 신약타겟발굴 및 검증사업 및 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업을 받아 수행됐다.

2020.09.07 조회수 30115

코로나19 감염 중증도 결정하는 인자 발견

코로나19로 위중, 중증 상태인 중환자가 6일 0시 기준 163명을 기록했다. 지난달 19일 12명이었던 위중, 중증 환자는 20여일 만에 13배 넘게 늘어났다. 이러한 심각한 상황에서 우리 연구진이 코로나19 중증 환자와 경증 환자를 쉽게 판별할 수 있는 바이오 마커(표시물)를 발견해 중증 코로나19에 대한 치료제 개발에 기대감을 높였다.

우리 대학 의과학대학원 이흥규 교수 연구팀이 *'호중구'와 *'당질코르티코이드'의 연관성을 밝혀 코로나19의 중증도를 결정짓는 인자를 발견했다고 7일 밝혔다.

☞ 호중구(neutrophil) : 혈액의 전체 백혈구 중 50~70%를 차지하는 선천 면역세포로, 세균이나 곰팡이 감염 등에 대응하는 면역세포이다.

☞ 당질코르티코이드(glucocorticoid) : 글루코코르티코이드라고도 하며 콩팥 근처 부신의 부신 겉질에서 생성되는 호르몬으로, 다양한 신체 기능 조절에 관여한다. 특히, 면역반응을 억제하는 호르몬으로도 알려져 있다.

WHO에 의해 세계적 대유행(팬데믹)으로 지정된 코로나바이러스감염증(COVID-19)은 사람마다 증상이 판이하다. 따라서, 환자의 중증도를 예상 및 판별하기 위해서는 확실한 바이오 마커의 활용이 중요하며, 이들을 선별적으로 치료할 수 있는 표적 치료제가 매우 중요하다.

중증 코로나19 환자들은 급성 호흡곤란 증후군의 증상을 보이고 특히 폐 조직의 심한 손상이 관찰된다. 이에 대응해 호중구 등 다양한 면역세포들이 바이러스 감염으로부터 숙주를 보호하기 위해 면역반응을 보이지만 사이토카인 폭풍(과잉 염증반응)처럼 과도한 면역반응으로 오히려 장기를 손상시킬 수도 있다.

이 교수 연구팀은 유전자 발현 옴니버스(GEO)에 공개된 코로나19 감염 경증 및 중증 환자의 기관지 폐포 세척액에 존재하는 단일세포 유전 정보를 분석했다. 그 결과, 그동안 곰팡이나 세균 감염에서만 중요성이 알려졌고 바이러스 감염 시에는 상대적으로 중요성이 알려지지 않았던 호중구의 과활성화로 인해 중증 코로나19가 발생함을 밝혔다.

특히 연구팀은 대식세포 등의 골수 유래 면역세포 내에서 발현하는 CXCL8과 같은 *케모카인에 의해 호중구 유입이 증가함을 밝혔다. 연구팀은 골수에서 유래한 면역세포 내의 당질코르티코이드 수용체 발현에 따라 CXCL8의 생성이 조절받으며, 이것이 결과적으로 호중구의 유입 및 활성도와 연관됨을 밝혔다.

☞ 케모카인(chemokine): 백혈구유주작용, 활성화작용을 하는 염기성헤파린 결합성 저분자 단백질

이 교수는 "이번 연구 결과는 코로나19의 중증도를 결정하는 바이오 마커를 발굴한 것 뿐만 아니라, 덱사메타손 등의 당질코르티코이드 억제제를 활용해 중증도를 개선할 치료제 개발에 단초를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

의과학대학원 박장현 석박사통합과정 대학원생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제면역학회연합에서 발간하는 면역학 전문 학술지인 '프론티어스 인 이뮤놀로지(Frontiers in Immunology)' 8월 28일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Re-analysis of Single Cell Transcriptome Reveals That the NR3C1-CXCL8-Neutrophil Axis Determines the Severity of COVID-19)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 코리아 바이오 그랜드 챌린지사업, 신약타겟발굴 및 검증사업 및 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업을 받아 수행됐다.

2020.09.07 조회수 30115 우리 대학 개교 50주년을 기념하는 국제학술지 특집호 발간

유명 국제학술지 '어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)'가 내년 2월 개교 50주년을 맞는 우리 대학의 인공지능 센서·바이오·차세대 반도체 등 혁신 기술을 집중 소개하는 KAIST 50주년 기념특집호(50th Anniversary of KAIST)를 발간했다.

신소재공학과 이건재 교수가 편집장으로 참여한 '어드밴스드 머터리얼즈' 9월 특집호에서는 재료· 인공지능·전자·생명공학 등 미래 4차산업혁명 관련 분야에서 탁월한 성과를 거두고 있는 우리 교수 17명의 리뷰논문과 함께 세계적인 과학기술 선도기관으로서의 연구전략을 집중 조명했다.

어드밴스드 머터리얼즈는 이번 특집호를 통해, KAIST는 2019년에 Nature Index에서 세계 4위 Top Young 대학으로, 2018년에는 QS 세계대학평가 학과별 순위에서 신소재공학과가 세계 13위에 선정되는 한편 같은 저널에는 지난 10년간 200편 이상의 논문을 발표하는 등 세계적 선도연구기관이라고 KAIST를 소개했다.

이 저널은 또 638명의 전임 교수들과 6만 2,000여 명에 달하는 우리 졸업생들이 한국의 산업계와 학계를 이끌고 있다면서 한국을 대표하는 연구중심 대학으로서의 KAIST 비전과 성과, 현황 등을 자세히 소개했다.

특히 어드밴스드 머터리얼즈는 이번 특집호에서 98%의 높은 화자 인식률을 갖는 인공지능 유연 압전 음성 센서·에너지 응용을 위한 2차원 소재(2D materials)· 첨단 광유전학 기술·나노물질 기반의 암 정밀의학, 플렉시블 소자(유연 소자) 및 소재 기술·다중 광 산란을 이용한 무질서 광학기술 등을 대표논문으로 다뤘다.

이와 함께 독창적인 연구성과를 바탕으로 한 교수들의 활발한 기술 상용화와 창업 활동도 소개했다. 9월 특집호에 소개된 대표적인 교원 창업기업들은 '토모큐브(Tomocube·물리학과 박용근 교수)'를 포함해 '이노테라피(InnoTherapy·화학과 이해신 교수)', '솔립 테크(Solip Tech·신소재공학과 배병수 교수)', '프로닉스(FRONICS·신소재공학과 이건재 교수)', '멤스룩스(MEMSLUX·전기및전자공학부 윤준보 교수)', '피코 파운드리(Pico Foundry·신소재공학과 정연식 교수)' 등이다.

이번 KAIST 50주년 기념특집호를 공동 편집한 이건재 교수는 "KAIST의 50주년을 기념하는 특집호가 세계적 국제학술지에 출판돼 영광으로 생각한다"면서 "KAIST의 혁신적이며 창의적인 기술들을 전 세계 과학계에 널리 알리는 소중한 기회가 됐다"고 소감을 밝혔다.

이번 특집호는 국제학술지 Advanced Materials 2020년 9월호 KAIST 50th Anniversary로 출판됐다.

2020.09.03 조회수 25911

우리 대학 개교 50주년을 기념하는 국제학술지 특집호 발간

유명 국제학술지 '어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)'가 내년 2월 개교 50주년을 맞는 우리 대학의 인공지능 센서·바이오·차세대 반도체 등 혁신 기술을 집중 소개하는 KAIST 50주년 기념특집호(50th Anniversary of KAIST)를 발간했다.

신소재공학과 이건재 교수가 편집장으로 참여한 '어드밴스드 머터리얼즈' 9월 특집호에서는 재료· 인공지능·전자·생명공학 등 미래 4차산업혁명 관련 분야에서 탁월한 성과를 거두고 있는 우리 교수 17명의 리뷰논문과 함께 세계적인 과학기술 선도기관으로서의 연구전략을 집중 조명했다.

어드밴스드 머터리얼즈는 이번 특집호를 통해, KAIST는 2019년에 Nature Index에서 세계 4위 Top Young 대학으로, 2018년에는 QS 세계대학평가 학과별 순위에서 신소재공학과가 세계 13위에 선정되는 한편 같은 저널에는 지난 10년간 200편 이상의 논문을 발표하는 등 세계적 선도연구기관이라고 KAIST를 소개했다.

이 저널은 또 638명의 전임 교수들과 6만 2,000여 명에 달하는 우리 졸업생들이 한국의 산업계와 학계를 이끌고 있다면서 한국을 대표하는 연구중심 대학으로서의 KAIST 비전과 성과, 현황 등을 자세히 소개했다.

특히 어드밴스드 머터리얼즈는 이번 특집호에서 98%의 높은 화자 인식률을 갖는 인공지능 유연 압전 음성 센서·에너지 응용을 위한 2차원 소재(2D materials)· 첨단 광유전학 기술·나노물질 기반의 암 정밀의학, 플렉시블 소자(유연 소자) 및 소재 기술·다중 광 산란을 이용한 무질서 광학기술 등을 대표논문으로 다뤘다.

이와 함께 독창적인 연구성과를 바탕으로 한 교수들의 활발한 기술 상용화와 창업 활동도 소개했다. 9월 특집호에 소개된 대표적인 교원 창업기업들은 '토모큐브(Tomocube·물리학과 박용근 교수)'를 포함해 '이노테라피(InnoTherapy·화학과 이해신 교수)', '솔립 테크(Solip Tech·신소재공학과 배병수 교수)', '프로닉스(FRONICS·신소재공학과 이건재 교수)', '멤스룩스(MEMSLUX·전기및전자공학부 윤준보 교수)', '피코 파운드리(Pico Foundry·신소재공학과 정연식 교수)' 등이다.

이번 KAIST 50주년 기념특집호를 공동 편집한 이건재 교수는 "KAIST의 50주년을 기념하는 특집호가 세계적 국제학술지에 출판돼 영광으로 생각한다"면서 "KAIST의 혁신적이며 창의적인 기술들을 전 세계 과학계에 널리 알리는 소중한 기회가 됐다"고 소감을 밝혔다.

이번 특집호는 국제학술지 Advanced Materials 2020년 9월호 KAIST 50th Anniversary로 출판됐다.

2020.09.03 조회수 25911 KAIST 글로벌전략연구소 〈포스트 코로나, 포스트 휴먼〉 온라인 국제포럼 개최

▣ 글로벌 전략연구소 2020 국제포럼 생중계 채널(9일 오전 9시부터 약 3시간 스트리밍 예정)

① YouTube KAIST 채널:https://www.youtube.com/c/KAISTofficial/

② YouTube KTV 채널: https://www.youtube.com/user/chKTV520

③ NAVER TV: https://tv.naver.com/ktv

우리 대학이 의료·바이오 공학의 혁신 전략을 주제로 포스트 코로나 시대 이후 인류의 미래를 논의하는 실시간 온라인 국제포럼을 9일(수) 오전 9시부터 대전 본원 학술문화관(E9) 5층 정근모콘퍼런스 홀에서 개최한다.

'포스트 코로나, 포스트 휴먼: 의료·바이오 혁명'이라는 주제로 열리는 이번 'GSI-2020 국제포럼'은 KAIST 글로벌전략연구소(소장 김정호, GIS: Global Strategy Institute, 이하 GSI)가 지난 4월과 6월에 이어 세 번째로 여는 국제포럼이다. 의료·바이오 기술혁명에 대한 국제 사회와의 협력 방안을 모색하고 관련 미래전략을 도출하기 위해 마련됐다.

특히 이번 포럼에서는 코로나19와 같은 감염병의 극복과 바이오 장기· 유전자 가위 등 인간의 삶의 질을 향상하고 수명연장을 가능하게 할 기술과 인류의 미래에 관한 방안들이 심도 있게 논의될 예정이다.

신성철 KAIST 총장은 "코로나19의 2차 대유행이 우려되고 있는 요즘 과학기술의 혁신만이 글로벌 위기를 극복할 수 있는 돌파구가 될 것ˮ이라고 강조하고 "의료·바이오 공학의 발전과 혁신방안에 대해 국제 사회와의 논의를 위해 이번 포럼을 준비했다ˮ고 개최 배경을 밝혔다.

이번 포럼에서는 우선 세계적인 미래학자이자 미래 산업·교육·환경 등 전 분야에서 통찰력 있는 예측을 제시해 온 토마스 프레이(Thomas Frey) 미국 다빈치 연구소 소장이 포스트 코로나 시대의 의료·바이오 공학기술과 인류의 미래에 대한 화두를 던진다.

토마스 프레이 소장은 기조연설에서 인류가 헬스케어 기술혁신을 통해 코로나바이러스와 같은 신종 전염병을 어떻게 극복해 나갈 것인지에 대해 전망한다. 그는 또 기술에 대한 이해를 기반으로 바이오 공학의 발달이 질병 정복과 인간의 기대 수명연장에 미칠 영향과 이를 통해 변화될 미래 인류의 모습과 삶에 관한 비전을 제시할 예정이다.

KAIST는 이와 함께 의료·바이오 기술의 혁신적인 미래전략을 글로벌 차원에서 선제적으로 구상할 필요성을 인지하고 혜안과 통찰력을 갖춘 세계 각국의 전문가들을 연사로 초청했다. 새로운 신종 감염병이 지속해서 발생할 것으로 예측되는 포스트 코로나 시대를 대비하기 위해서다.

정세균 국무총리는 축사를 통해 K-방역의 성공을 이어가기 위한 코로나19 치료제와 백신 개발 전략을 소개한다. 또한, 포스트 코로나 시대를 대비한 의료·바이오 기술혁신과 균형 있는 발전의 중요성을 강조하며 글로벌 바이오 강국으로의 도약을 위한 당부의 메시지를 전할 예정이다.

빅터 자우(Victor J. Dzau) 미국 의학한림원 회장은 미국의 건강관리 혁신을 이끌어온 경험을 공유하고 코로나19의 2차 대유행을 대비하는 전략 및 포스트 코로나 시대에 필요한 의료·바이오 공학 혁신정책 및 미래상을 제시한다.

유전체 서열분석법을 최초로 개발한 세계적인 석학인 조지 맥도날드 처치(George McDonald Church) 하버드 의과대학 교수는 유전자 편집 및 게놈 기술의 발전과 미래를 주제로 기조 강연을 한다.

맥도날드 처치 교수는 기조 강연을 통해 유전체 기술 발전의 최신 현황을 정확성, 범위, 비용 등을 중심으로 공유하고 이와 같은 노력을 통한 질병 예방이 인간의 수명연장에 어떻게 기여할 것인지에 관해 지식을 공유한다.

이어, 세계 최대의 유전체 분석기업인 일루미나社의 수잔 투시(Susan Tousi) 부사장 겸 최고 제품 책임자는 유전자분석기술 개발 사례를 소개하고 질병의 사전 예방 가능성과 이를 통한 수명 연장 방안에 대해 모색한다.

파킨슨병 환자의 임상 치료를 세계 최초로 성공한 김광수 하버드 의과대학 교수도 이번 포럼의 기조연설자로 참여한다. 김광수 교수는 파킨슨병에 대한 맞춤형 세포 요법을 중심으로 더욱 진화된 세포치료기술을 소개하고 이를 인체에 적용한 최초의 성공 사례를 공유할 예정이다.

초청 연설자 세션에서는 `모두를 위한 헬스케어 혁신: 유전자 맞춤형 수명 연장 솔루션'을 주제로 이진형 스탠퍼드대학교 신경과·바이오공학과 교수를 비롯해 베라 고부노바(Vera Gorbunova) 로체스터대학 교수, 이정호 KAIST 의과학대학원 교수, 데이비드 레즈닉(David B. Resnik) 미국 국립보건원 생명윤리위원회 위원장 등이 연사로 참가한다.

특히, 이 세션에는 국내·외에서 활동하는 약 50여 명의 젊은 과학자와 의학자가 랜선 패널로 참여한다. 이들은 과학기술에 바탕을 둔 미래 전망에 관해 청중을 대표하여 세계 유수의 석학들과 질의응답을 나누고 토론을 벌일 예정이다.

김정호 GSI 소장은 "KAIST는 코로나19라는 위기를 역전시켜 질병 극복과 수명연장이라는 새로운 기회로 전환하는 일에 앞장서고 이를 위한 인류의 의지를 하나로 집결시키는 구심점의 역할을 해나갈 것ˮ이라고 이번 포럼의 개최 의미를 설명했다.

한편 9일 열리는 GSI 2020 국제포럼은 유튜브 'KAIST 채널'과 'KTV 채널' 및 'Naver TV'를 통해 전 세계에 실시간 중계되며, 동시통역이 제공된다. 포스트 코로나 시대에 대비한 암·노화·난치병 극복 관련 의료·바이오 기술의 혁신적 미래전략에 관심 있는 사람이라면 누구나 각 채널에 접속해 무료로 시청할 수 있다.

2020.09.02 조회수 34705

KAIST 글로벌전략연구소 〈포스트 코로나, 포스트 휴먼〉 온라인 국제포럼 개최

▣ 글로벌 전략연구소 2020 국제포럼 생중계 채널(9일 오전 9시부터 약 3시간 스트리밍 예정)

① YouTube KAIST 채널:https://www.youtube.com/c/KAISTofficial/

② YouTube KTV 채널: https://www.youtube.com/user/chKTV520

③ NAVER TV: https://tv.naver.com/ktv

우리 대학이 의료·바이오 공학의 혁신 전략을 주제로 포스트 코로나 시대 이후 인류의 미래를 논의하는 실시간 온라인 국제포럼을 9일(수) 오전 9시부터 대전 본원 학술문화관(E9) 5층 정근모콘퍼런스 홀에서 개최한다.

'포스트 코로나, 포스트 휴먼: 의료·바이오 혁명'이라는 주제로 열리는 이번 'GSI-2020 국제포럼'은 KAIST 글로벌전략연구소(소장 김정호, GIS: Global Strategy Institute, 이하 GSI)가 지난 4월과 6월에 이어 세 번째로 여는 국제포럼이다. 의료·바이오 기술혁명에 대한 국제 사회와의 협력 방안을 모색하고 관련 미래전략을 도출하기 위해 마련됐다.

특히 이번 포럼에서는 코로나19와 같은 감염병의 극복과 바이오 장기· 유전자 가위 등 인간의 삶의 질을 향상하고 수명연장을 가능하게 할 기술과 인류의 미래에 관한 방안들이 심도 있게 논의될 예정이다.

신성철 KAIST 총장은 "코로나19의 2차 대유행이 우려되고 있는 요즘 과학기술의 혁신만이 글로벌 위기를 극복할 수 있는 돌파구가 될 것ˮ이라고 강조하고 "의료·바이오 공학의 발전과 혁신방안에 대해 국제 사회와의 논의를 위해 이번 포럼을 준비했다ˮ고 개최 배경을 밝혔다.

이번 포럼에서는 우선 세계적인 미래학자이자 미래 산업·교육·환경 등 전 분야에서 통찰력 있는 예측을 제시해 온 토마스 프레이(Thomas Frey) 미국 다빈치 연구소 소장이 포스트 코로나 시대의 의료·바이오 공학기술과 인류의 미래에 대한 화두를 던진다.

토마스 프레이 소장은 기조연설에서 인류가 헬스케어 기술혁신을 통해 코로나바이러스와 같은 신종 전염병을 어떻게 극복해 나갈 것인지에 대해 전망한다. 그는 또 기술에 대한 이해를 기반으로 바이오 공학의 발달이 질병 정복과 인간의 기대 수명연장에 미칠 영향과 이를 통해 변화될 미래 인류의 모습과 삶에 관한 비전을 제시할 예정이다.

KAIST는 이와 함께 의료·바이오 기술의 혁신적인 미래전략을 글로벌 차원에서 선제적으로 구상할 필요성을 인지하고 혜안과 통찰력을 갖춘 세계 각국의 전문가들을 연사로 초청했다. 새로운 신종 감염병이 지속해서 발생할 것으로 예측되는 포스트 코로나 시대를 대비하기 위해서다.

정세균 국무총리는 축사를 통해 K-방역의 성공을 이어가기 위한 코로나19 치료제와 백신 개발 전략을 소개한다. 또한, 포스트 코로나 시대를 대비한 의료·바이오 기술혁신과 균형 있는 발전의 중요성을 강조하며 글로벌 바이오 강국으로의 도약을 위한 당부의 메시지를 전할 예정이다.

빅터 자우(Victor J. Dzau) 미국 의학한림원 회장은 미국의 건강관리 혁신을 이끌어온 경험을 공유하고 코로나19의 2차 대유행을 대비하는 전략 및 포스트 코로나 시대에 필요한 의료·바이오 공학 혁신정책 및 미래상을 제시한다.

유전체 서열분석법을 최초로 개발한 세계적인 석학인 조지 맥도날드 처치(George McDonald Church) 하버드 의과대학 교수는 유전자 편집 및 게놈 기술의 발전과 미래를 주제로 기조 강연을 한다.

맥도날드 처치 교수는 기조 강연을 통해 유전체 기술 발전의 최신 현황을 정확성, 범위, 비용 등을 중심으로 공유하고 이와 같은 노력을 통한 질병 예방이 인간의 수명연장에 어떻게 기여할 것인지에 관해 지식을 공유한다.

이어, 세계 최대의 유전체 분석기업인 일루미나社의 수잔 투시(Susan Tousi) 부사장 겸 최고 제품 책임자는 유전자분석기술 개발 사례를 소개하고 질병의 사전 예방 가능성과 이를 통한 수명 연장 방안에 대해 모색한다.

파킨슨병 환자의 임상 치료를 세계 최초로 성공한 김광수 하버드 의과대학 교수도 이번 포럼의 기조연설자로 참여한다. 김광수 교수는 파킨슨병에 대한 맞춤형 세포 요법을 중심으로 더욱 진화된 세포치료기술을 소개하고 이를 인체에 적용한 최초의 성공 사례를 공유할 예정이다.

초청 연설자 세션에서는 `모두를 위한 헬스케어 혁신: 유전자 맞춤형 수명 연장 솔루션'을 주제로 이진형 스탠퍼드대학교 신경과·바이오공학과 교수를 비롯해 베라 고부노바(Vera Gorbunova) 로체스터대학 교수, 이정호 KAIST 의과학대학원 교수, 데이비드 레즈닉(David B. Resnik) 미국 국립보건원 생명윤리위원회 위원장 등이 연사로 참가한다.

특히, 이 세션에는 국내·외에서 활동하는 약 50여 명의 젊은 과학자와 의학자가 랜선 패널로 참여한다. 이들은 과학기술에 바탕을 둔 미래 전망에 관해 청중을 대표하여 세계 유수의 석학들과 질의응답을 나누고 토론을 벌일 예정이다.

김정호 GSI 소장은 "KAIST는 코로나19라는 위기를 역전시켜 질병 극복과 수명연장이라는 새로운 기회로 전환하는 일에 앞장서고 이를 위한 인류의 의지를 하나로 집결시키는 구심점의 역할을 해나갈 것ˮ이라고 이번 포럼의 개최 의미를 설명했다.

한편 9일 열리는 GSI 2020 국제포럼은 유튜브 'KAIST 채널'과 'KTV 채널' 및 'Naver TV'를 통해 전 세계에 실시간 중계되며, 동시통역이 제공된다. 포스트 코로나 시대에 대비한 암·노화·난치병 극복 관련 의료·바이오 기술의 혁신적 미래전략에 관심 있는 사람이라면 누구나 각 채널에 접속해 무료로 시청할 수 있다.

2020.09.02 조회수 34705 언제 어디서든 사람을 살리는 상시 동작형 유해가스 감지 센서 개발

밀폐된 공간에서 유해가스를 감지해 안전사고를 사전에 방지할 수 있는 초 저전력 유해가스 감지 센서가 우리 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 윤준보 교수 연구팀은 독자 기술로 개발한 나노 소재 *'나노린'을 통해 상시 동작이 가능한 초 저전력 유해가스 감지 센서를 개발했다고 1일 밝혔다.

☞ 나노린(Nanolene): 완벽하게 정렬된 나노와이어 다발들이 공중에 떠 있는 구조를 지칭하는 용어. 나노와이어의 Nanoline과 그래핀과 같은 2차원 나노 재료의 접미사 –ene을 합성해 탄생한 단어다.

일산화탄소 등의 유해가스에 의한 안타까운 인명 사고는 과거로부터 현재까지 끊임없이 반복되고 있다. 이에 따라 유해가스를 실시간으로 감지하는 예방 기술에 대한 대중의 관심과 수요가 꾸준히 증가하는 추세인데 학계에서도 유해가스 감지 센서 개발을 위한 연구가 활발하다.

금속산화물을 기반으로 하는 가스 센서는 소형화에 유리하고, 생산 단가가 저렴해서 관련 산업에 활용이 가능한 가스 감지 기술로 주목받아 왔다. 가스 센서는 수백 도 씨(℃) 내외의 고온에서 동작하기 때문에 히터를 통한 열에너지 공급이 필수적이다.

이때 주변으로 방출되는 다량의 열과 히터의 높은 소비 전력 때문에 스마트폰과 같은 휴대용기기에 적용 가능한 실시간 가스 센서를 개발하기는 쉽지 않다. 윤준보 교수팀이 개발한 유해가스 감지 센서는 독자적인 나노 공정 기술을 통해 개발한 나노 소재 `나노린'을 활용해 초 저전력으로 언제, 어디서든 항상 사용이 가능한 게 큰 특징이다.

나노 소재는 독특한 전기적, 화학적 특성 때문에 미래 센서 기술의 핵심 구성 요소로 주목받고 있지만, 제조 방법상 크기를 제어하기가 쉽지 않고 원하는 위치에 정렬된 형태로 구현하는 것 또한 어렵다. 윤 교수 연구팀은 나노린을 통해 이런 문제점을 해결했다. 윤 교수팀이 개발한 이 기술은 기존의 나노 소재 제작 방법과는 다른, 일반적인 반도체 공정을 기반으로 제작하기 때문에 양산성이 뛰어나고(대량생산이 가능) 산업적 활용 가치 또한 매우 높다고 평가받고 있다.

연구팀은 우선 나노린을 초 저전력 나노 히터에 활용했다. 시험과정에서 나노 소재가 지닌 고유의 열 고립 효과를 통해 기존 마이크로히터의 물리적 한계를 뛰어넘는 초 저전력 고온 구동을 실현하는 데 성공했다. 이와 함께 나노 히터에 완벽하게 정렬된 형태의 금속산화물 나노와이어를 일체형으로 집적해 가스 센서로 응용했는데 스마트폰 내장에 적합한 수준의 낮은 소비 전력으로 일산화탄소 가스 검출에 성공했다.

과거 광부들은 유해가스로부터 생명을 지키기 위해 탄광에 들어갈 때마다 카나리아라는 새를 데리고 들어갔다. 카나리아는 메탄, 일산화탄소 가스에 매우 민감해 유해가스에 소량만 노출돼도 죽는다. 광부들은 카나리아의 노래가 들리면 안심하고 채굴했고 카나리아가 노래를 부르지 않을 땐 탄광에서 뛰쳐나와 스스로 생명을 지킬 수 있었다.

윤준보 교수는 "상시 동작형 가스 센서는 언제 어디서나 유해가스의 위험을 알려주는 '스마트폰 속 카나리아'로 활용이 기대된다ˮ고 연구결과를 소개했다.

제1 저자인 전기및전자공학부 최광욱 박사는 이를 휴대용기기에 내장하기 적합한 초 저전력 가스 센서 기술이라고 설명하면서 "이 기술이 가스 사고를 사전에 차단하고 인명 사고를 막는 데 활용되길 기대한다ˮ고 말했다.

KAIST UP 프로그램과 한국연구재단의 중견연구자 지원사업을 통해 수행된 이번 연구결과는 국제 학술지 '어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈 (Advanced Functional Materials)' 8월 12일 字에 온라인으로 게재되는 한편 연구 내용의 우수성을 인정받아 오프라인 저널의 후면 표지논문으로 선정됐다. (논문명: Perfectly Aligned, Air-Suspended Nanowire Array Heater and Its Application in an Always-On Gas Sensor)

2020.09.01 조회수 33018

언제 어디서든 사람을 살리는 상시 동작형 유해가스 감지 센서 개발

밀폐된 공간에서 유해가스를 감지해 안전사고를 사전에 방지할 수 있는 초 저전력 유해가스 감지 센서가 우리 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 윤준보 교수 연구팀은 독자 기술로 개발한 나노 소재 *'나노린'을 통해 상시 동작이 가능한 초 저전력 유해가스 감지 센서를 개발했다고 1일 밝혔다.

☞ 나노린(Nanolene): 완벽하게 정렬된 나노와이어 다발들이 공중에 떠 있는 구조를 지칭하는 용어. 나노와이어의 Nanoline과 그래핀과 같은 2차원 나노 재료의 접미사 –ene을 합성해 탄생한 단어다.

일산화탄소 등의 유해가스에 의한 안타까운 인명 사고는 과거로부터 현재까지 끊임없이 반복되고 있다. 이에 따라 유해가스를 실시간으로 감지하는 예방 기술에 대한 대중의 관심과 수요가 꾸준히 증가하는 추세인데 학계에서도 유해가스 감지 센서 개발을 위한 연구가 활발하다.

금속산화물을 기반으로 하는 가스 센서는 소형화에 유리하고, 생산 단가가 저렴해서 관련 산업에 활용이 가능한 가스 감지 기술로 주목받아 왔다. 가스 센서는 수백 도 씨(℃) 내외의 고온에서 동작하기 때문에 히터를 통한 열에너지 공급이 필수적이다.

이때 주변으로 방출되는 다량의 열과 히터의 높은 소비 전력 때문에 스마트폰과 같은 휴대용기기에 적용 가능한 실시간 가스 센서를 개발하기는 쉽지 않다. 윤준보 교수팀이 개발한 유해가스 감지 센서는 독자적인 나노 공정 기술을 통해 개발한 나노 소재 `나노린'을 활용해 초 저전력으로 언제, 어디서든 항상 사용이 가능한 게 큰 특징이다.