-

‘슝’ 스스로 움직이는 생명체 세포로봇 개발

현재 전 세계적으로 마이크로 및 나노급의 작은 입자 기반의 비생명체 자가 추진 로봇 기술은 활발하게 연구되고 있는 반면에, 세포와 같은 생명체 구성 요소를 직접 활용한 세포로봇 연구는 아직 초기 단계에 머물러 있다. 우리 연구진이 세포 기반 시스템의 자율적으로 이동하는 세포로봇을 개발하는데 성공했다. 향후 정밀 약물 전달이나 차세대 세포 기반 치료법의 원천기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 화학과 최인성 교수 연구팀이 외부 동력 장치나 복잡한 기계 구조 없이, 생체 부산물인 ‘요소(urea)’*를 연료로 사용하는 자가 추진 세포로봇을 개발했다고 30일 밝혔다.

*요소(urea): 사람을 포함한 대부분의 동물 체내에서 단백질을 분해하면서 생기는 노폐물로 생명체 안에서는 단백질 대사 과정에서 암모니아를 독성이 낮은 형태로 전환하여 배출하는 중요한 역할을 함

연구팀이 구현한 세포로봇은 방향성을 갖고 스스로 이동할 수 있으며, 원하는 물질을 운반하거나 주변 환경 제어 기능을 탑재할 수 있는 다기능성 플랫폼으로 설계됐다.

연구팀은 쉽고 안정적으로 얻을 수 있는 생명체이면서 부산물로 생성된 에탄올 활용 가능성이 있고, 인공적인 복잡한 외부 장치 없이 생명체 스스로 만들어내는 물질을 활용할 수 있는 ‘효모’에 주목했다.

제빵과 막걸리 발효에 사용되는 효모(이스트, yeast)는 포도당을 분해해 에너지를 얻는 대사 과정에서 알코올(에탄올)을 부산물로 생성하는데, 연구팀은 이때 생성된 에탄올을 활용해 효모 표면에 생체친화적인 방식으로 나노 껍질을 형성할 수 있는 원천기술을 개발했다.

이를 위해, 알코올산화효소(AOx)와 겨자무과산화효소(HRP)로 구성된 효소 시스템을 도입했다. 이 효소 시스템은 효모의 포도당 분해 반응과 연계된 연쇄적 효소 반응을 유도하며, 그 결과로 멜라닌 계열의 나노껍질이 효모 표면에 형성된다.

특히, 이번에 개발된 화학적 방법론은 효모가 성장하고 분열하는 동안에도 나노껍질 형성이 지속적으로 일어나도록 설계돼 있어서, 세포의 형태 변화에 따라 비대칭적인 세포-껍질 구조가 자연스럽게 생성된다.

예를 들어, 분열 중인 세포 전체를 감싸는 껍질이 형성되기도 하지만, 모세포 부분에는 껍질이 생성되고 딸세포 부분에는 형성되지 않는 구조도 만들어진다.

연구팀은 세포를 감싸는 나노껍질에 우레아제(urease)*를 부착하고 세포로봇의 움직임을 관찰했다. 우레아제는 요소를 분해하는 촉매 역할을 하며 세포로봇이 스스로 움직일 수 있도록 구동력을 만들어내는 핵심 역할을 수행하며 비대칭 구조를 가진 세포로봇이 보다 명확한 방향성을 갖고 자가 추진하는 현상을 확인했다.

*우레아제(urease): 요소를 분해해 암모니아와 이산화탄소를 만드는 효소

이번에 개발된 세포로봇은 세포 주위에 존재하는 물질만으로 자가 추진이 가능하고, 자석이나 레이저 등 복잡한 외부 제어 장치에 의존하지 않아 구동 메커니즘이 훨씬 간단하고 생체친화적이다. 또한, 나노껍질에 다양한 효소를 화학적으로 접합할 수 있어, 다양한 생체 물질을 연료로 활용하는 세포로봇의 확장 개발도 가능하다.

이번 연구의 제1 저자인 화학과 김나영 박사과정은 “자가 추진 세포로봇은 스스로 환경을 감지하고 반응하며 움직이는 능력을 지닌 새로운 개념의 플랫폼으로, 향후 암세포 표적 치료나 정밀 약물전달시스템 등에서 중요한 역할을 할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’에 지난 6월 25일 오후 2시(미국 동부시각) 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Autonomous Chemo-Metabolic Construction of Anisotropic Cell-in-Shell Nanobiohybrids in Enzyme-Powered Cell Microrobots; 국문 번역 : 효소 구동 세포 마이크로로봇 구축에서의 자율적인 화학-대사 반응을 통해 형성된 비등방성 세포내껍질 나노바이오하이브리드

※ DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.adu5451

한편, 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업 중견연구과제(제목: 세포대사 연계형 단일세포나노피포화)의 지원을 받아 수행됐다.

‘슝’ 스스로 움직이는 생명체 세포로봇 개발

현재 전 세계적으로 마이크로 및 나노급의 작은 입자 기반의 비생명체 자가 추진 로봇 기술은 활발하게 연구되고 있는 반면에, 세포와 같은 생명체 구성 요소를 직접 활용한 세포로봇 연구는 아직 초기 단계에 머물러 있다. 우리 연구진이 세포 기반 시스템의 자율적으로 이동하는 세포로봇을 개발하는데 성공했다. 향후 정밀 약물 전달이나 차세대 세포 기반 치료법의 원천기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 화학과 최인성 교수 연구팀이 외부 동력 장치나 복잡한 기계 구조 없이, 생체 부산물인 ‘요소(urea)’*를 연료로 사용하는 자가 추진 세포로봇을 개발했다고 30일 밝혔다.

*요소(urea): 사람을 포함한 대부분의 동물 체내에서 단백질을 분해하면서 생기는 노폐물로 생명체 안에서는 단백질 대사 과정에서 암모니아를 독성이 낮은 형태로 전환하여 배출하는 중요한 역할을 함

연구팀이 구현한 세포로봇은 방향성을 갖고 스스로 이동할 수 있으며, 원하는 물질을 운반하거나 주변 환경 제어 기능을 탑재할 수 있는 다기능성 플랫폼으로 설계됐다.

연구팀은 쉽고 안정적으로 얻을 수 있는 생명체이면서 부산물로 생성된 에탄올 활용 가능성이 있고, 인공적인 복잡한 외부 장치 없이 생명체 스스로 만들어내는 물질을 활용할 수 있는 ‘효모’에 주목했다.

제빵과 막걸리 발효에 사용되는 효모(이스트, yeast)는 포도당을 분해해 에너지를 얻는 대사 과정에서 알코올(에탄올)을 부산물로 생성하는데, 연구팀은 이때 생성된 에탄올을 활용해 효모 표면에 생체친화적인 방식으로 나노 껍질을 형성할 수 있는 원천기술을 개발했다.

이를 위해, 알코올산화효소(AOx)와 겨자무과산화효소(HRP)로 구성된 효소 시스템을 도입했다. 이 효소 시스템은 효모의 포도당 분해 반응과 연계된 연쇄적 효소 반응을 유도하며, 그 결과로 멜라닌 계열의 나노껍질이 효모 표면에 형성된다.

특히, 이번에 개발된 화학적 방법론은 효모가 성장하고 분열하는 동안에도 나노껍질 형성이 지속적으로 일어나도록 설계돼 있어서, 세포의 형태 변화에 따라 비대칭적인 세포-껍질 구조가 자연스럽게 생성된다.

예를 들어, 분열 중인 세포 전체를 감싸는 껍질이 형성되기도 하지만, 모세포 부분에는 껍질이 생성되고 딸세포 부분에는 형성되지 않는 구조도 만들어진다.

연구팀은 세포를 감싸는 나노껍질에 우레아제(urease)*를 부착하고 세포로봇의 움직임을 관찰했다. 우레아제는 요소를 분해하는 촉매 역할을 하며 세포로봇이 스스로 움직일 수 있도록 구동력을 만들어내는 핵심 역할을 수행하며 비대칭 구조를 가진 세포로봇이 보다 명확한 방향성을 갖고 자가 추진하는 현상을 확인했다.

*우레아제(urease): 요소를 분해해 암모니아와 이산화탄소를 만드는 효소

이번에 개발된 세포로봇은 세포 주위에 존재하는 물질만으로 자가 추진이 가능하고, 자석이나 레이저 등 복잡한 외부 제어 장치에 의존하지 않아 구동 메커니즘이 훨씬 간단하고 생체친화적이다. 또한, 나노껍질에 다양한 효소를 화학적으로 접합할 수 있어, 다양한 생체 물질을 연료로 활용하는 세포로봇의 확장 개발도 가능하다.

이번 연구의 제1 저자인 화학과 김나영 박사과정은 “자가 추진 세포로봇은 스스로 환경을 감지하고 반응하며 움직이는 능력을 지닌 새로운 개념의 플랫폼으로, 향후 암세포 표적 치료나 정밀 약물전달시스템 등에서 중요한 역할을 할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’에 지난 6월 25일 오후 2시(미국 동부시각) 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Autonomous Chemo-Metabolic Construction of Anisotropic Cell-in-Shell Nanobiohybrids in Enzyme-Powered Cell Microrobots; 국문 번역 : 효소 구동 세포 마이크로로봇 구축에서의 자율적인 화학-대사 반응을 통해 형성된 비등방성 세포내껍질 나노바이오하이브리드

※ DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.adu5451

한편, 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업 중견연구과제(제목: 세포대사 연계형 단일세포나노피포화)의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.30

조회수 280

-

가벼운 숨결·압력·소리까지 감지, 맞춤형 촉각 센서 개발

로봇이 물체를 잡을 때나, 의료기기가 몸의 맥박을 감지할 때 촉각 센서는 손끝처럼 ‘눌림’을 느끼는 기술이다. 기존 센서들은 반응이 느리거나 여러 번 쓰면 정확도가 떨어지는 단점이 있었는데, 한국 연구진이 가벼운 숨결, 압력, 소리까지 정확하고 빠르게 감지할 수 있어, 일상적인 움직임부터 의료용 진단까지 폭넓게 사용할 수 있는 센서를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 국가과학기술연구회(NST, 이사장 김영식) 산하 한국전자통신연구원(ETRI, 원장 방승찬)과의 공동연구를 통해 기존 촉각 센서 기술의 구조적 한계를 극복한 혁신적 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

이번 공동연구의 핵심은 ‘열성형 기반 3차원 전자 구조(Thermoformed 3D Electronics, T3DE)’를 적용해 유연성과 정밀성, 반복 내구성을 동시에 확보한 맞춤형 촉각 센서를 구현한 것이다.

특히, 소프트 엘라스토머(고무, 실리콘 등 쭉 늘렸다가 놓으면 다시 원래 모양으로 돌아오는 재료) 기반 센서가 갖는 느린 응답속도, 높은 히스테리시스*, 크립(오랫동안 힘을 가했을 때 재료가 천천히 변형되는 현상) 오차 등 구조적 문제를 극복하면서도 다양한 환경에서 정밀하게 작동하는 플랫폼으로 주목받고 있다.

* 히스테리시스(Hysteresis): 한 번 받았던 힘이나 변화가 기억처럼 남아서, 똑같은 자극을 주더라도 항상 같은 결과가 나오지 않는 현상

T3DE 센서는 2차원 필름 위에 정밀하게 전극을 형성한 후, 열과 압력을 가해 3차원 구조로 성형하는 과정을 통해 제작된다. 특히 센서 상부의 전극과 지지 다리 구조는 목적에 따라 기계적 물성을 조절할 수 있도록 설계되어 있으며, 지지 다리의 두께, 길이, 개수 등 미세한 구조 매개변수를 조정함으로써 센서의 영률(Young’s modulus)*을 10Pa에서 1MPa까지 폭넓게 설정할 수 있다. 이 수치는 피부, 근육, 힘줄 등의 생체조직과 유사한 수준으로, 실제 생체 인터페이스용 센서로도 유용하다.

* 영률(Young’s modulus): 재료의 강성을 나타내는 지표로, 이번 연구에서는 다양한 생체조직과 일치하는 수준까지 조절 가능함

이번에 개발된 T3DE 센서는 공기를 유전체로 활용해 전력 소비를 줄이는 동시에, 민감도, 응답속도, 온도 안정성, 반복 정밀도 측면에서도 우수한 성능을 보였다.

실험 결과, 해당 센서는 △민감도 5,884 kPa⁻¹ △응답속도 0.1ms(1,000분의 1초보다 짧은 시간) △히스테리시스 0.5% 이하 △5,000회 반복 측정에서도 정밀도 99.9% 이상을 유지하는 내구성을 입증했다.

연구팀은 이 센서를 활용해 고해상도 40×70 배열하여, 총 2,800개의 센서를 촘촘히 구성, 운동 중 발바닥의 압력 분포를 실시간 시각화하고, 손목 맥박 측정을 통한 혈관 건강 상태 평가 가능성도 확인했다. 또한, 상용 음향 센서 수준의 소리 감지 실험에서도 성공적인 결과를 얻었다. 즉, 이 센서는 발바닥 압력, 맥박, 소리까지 매우 정확하고 빠르게 측정할 수 있어서 운동, 건강, 소리 감지 등 다양한 분야에 활용될 수 있다.

T3DE 기술은 증강현실(AR) 기반 외과 수술 훈련 시스템에도 적용됐다. 각 센서 요소마다 서로 다른 영률을 부여해 실제 생체조직과 유사한 강성을 구현했으며, 수술 절개 시 가해지는 압력 강도에 따라 시각·촉각 피드백을 동시에 제공하고, 너무 깊이 베거나, 위험한 부위를 건드리면 실시간 위험 경고 기능까지 갖춘 시스템이 구현되었다. 이는 의료 교육의 몰입도와 정확성을 획기적으로 향상할 수 있는 기술로 평가된다.

우리 대학 박인규 교수는 “이 센서는 설계 단계에서부터 정밀하게 조절할 수 있어 다양한 환경에서도 안정적으로 작동한다”며, “일상생활은 물론 의료, 재활, 가상현실 등 다양한 분야에서 쓸 수 있을 것”이라고 밝혔다.

본 연구는 ETRI 최중락 박사, KAIST 한찬규 석사, 이돈호 박사과정이 공동 제1저자로 참여했으며, 박인규 교수가 전체 연구를 총괄했다. 연구 결과는 세계적 권위의 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 2025년 5월호에 게재됐으며, 해당 논문은 사이언스 어드밴시스 공식 SNS 채널(Facebook, Twitter)을 통해 전 세계에 소개되기도 했다.

※ 논문명: Thermoforming 2D films into 3D electronics for high-performance, customizable tactile sensing

※ DOI: 10.1126/sciadv.adv0057

이번 연구는 산업통상자원부, 한국연구재단, 한국산업기술평가관리원의 지원을 받아 수행됐다.

가벼운 숨결·압력·소리까지 감지, 맞춤형 촉각 센서 개발

로봇이 물체를 잡을 때나, 의료기기가 몸의 맥박을 감지할 때 촉각 센서는 손끝처럼 ‘눌림’을 느끼는 기술이다. 기존 센서들은 반응이 느리거나 여러 번 쓰면 정확도가 떨어지는 단점이 있었는데, 한국 연구진이 가벼운 숨결, 압력, 소리까지 정확하고 빠르게 감지할 수 있어, 일상적인 움직임부터 의료용 진단까지 폭넓게 사용할 수 있는 센서를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 국가과학기술연구회(NST, 이사장 김영식) 산하 한국전자통신연구원(ETRI, 원장 방승찬)과의 공동연구를 통해 기존 촉각 센서 기술의 구조적 한계를 극복한 혁신적 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

이번 공동연구의 핵심은 ‘열성형 기반 3차원 전자 구조(Thermoformed 3D Electronics, T3DE)’를 적용해 유연성과 정밀성, 반복 내구성을 동시에 확보한 맞춤형 촉각 센서를 구현한 것이다.

특히, 소프트 엘라스토머(고무, 실리콘 등 쭉 늘렸다가 놓으면 다시 원래 모양으로 돌아오는 재료) 기반 센서가 갖는 느린 응답속도, 높은 히스테리시스*, 크립(오랫동안 힘을 가했을 때 재료가 천천히 변형되는 현상) 오차 등 구조적 문제를 극복하면서도 다양한 환경에서 정밀하게 작동하는 플랫폼으로 주목받고 있다.

* 히스테리시스(Hysteresis): 한 번 받았던 힘이나 변화가 기억처럼 남아서, 똑같은 자극을 주더라도 항상 같은 결과가 나오지 않는 현상

T3DE 센서는 2차원 필름 위에 정밀하게 전극을 형성한 후, 열과 압력을 가해 3차원 구조로 성형하는 과정을 통해 제작된다. 특히 센서 상부의 전극과 지지 다리 구조는 목적에 따라 기계적 물성을 조절할 수 있도록 설계되어 있으며, 지지 다리의 두께, 길이, 개수 등 미세한 구조 매개변수를 조정함으로써 센서의 영률(Young’s modulus)*을 10Pa에서 1MPa까지 폭넓게 설정할 수 있다. 이 수치는 피부, 근육, 힘줄 등의 생체조직과 유사한 수준으로, 실제 생체 인터페이스용 센서로도 유용하다.

* 영률(Young’s modulus): 재료의 강성을 나타내는 지표로, 이번 연구에서는 다양한 생체조직과 일치하는 수준까지 조절 가능함

이번에 개발된 T3DE 센서는 공기를 유전체로 활용해 전력 소비를 줄이는 동시에, 민감도, 응답속도, 온도 안정성, 반복 정밀도 측면에서도 우수한 성능을 보였다.

실험 결과, 해당 센서는 △민감도 5,884 kPa⁻¹ △응답속도 0.1ms(1,000분의 1초보다 짧은 시간) △히스테리시스 0.5% 이하 △5,000회 반복 측정에서도 정밀도 99.9% 이상을 유지하는 내구성을 입증했다.

연구팀은 이 센서를 활용해 고해상도 40×70 배열하여, 총 2,800개의 센서를 촘촘히 구성, 운동 중 발바닥의 압력 분포를 실시간 시각화하고, 손목 맥박 측정을 통한 혈관 건강 상태 평가 가능성도 확인했다. 또한, 상용 음향 센서 수준의 소리 감지 실험에서도 성공적인 결과를 얻었다. 즉, 이 센서는 발바닥 압력, 맥박, 소리까지 매우 정확하고 빠르게 측정할 수 있어서 운동, 건강, 소리 감지 등 다양한 분야에 활용될 수 있다.

T3DE 기술은 증강현실(AR) 기반 외과 수술 훈련 시스템에도 적용됐다. 각 센서 요소마다 서로 다른 영률을 부여해 실제 생체조직과 유사한 강성을 구현했으며, 수술 절개 시 가해지는 압력 강도에 따라 시각·촉각 피드백을 동시에 제공하고, 너무 깊이 베거나, 위험한 부위를 건드리면 실시간 위험 경고 기능까지 갖춘 시스템이 구현되었다. 이는 의료 교육의 몰입도와 정확성을 획기적으로 향상할 수 있는 기술로 평가된다.

우리 대학 박인규 교수는 “이 센서는 설계 단계에서부터 정밀하게 조절할 수 있어 다양한 환경에서도 안정적으로 작동한다”며, “일상생활은 물론 의료, 재활, 가상현실 등 다양한 분야에서 쓸 수 있을 것”이라고 밝혔다.

본 연구는 ETRI 최중락 박사, KAIST 한찬규 석사, 이돈호 박사과정이 공동 제1저자로 참여했으며, 박인규 교수가 전체 연구를 총괄했다. 연구 결과는 세계적 권위의 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 2025년 5월호에 게재됐으며, 해당 논문은 사이언스 어드밴시스 공식 SNS 채널(Facebook, Twitter)을 통해 전 세계에 소개되기도 했다.

※ 논문명: Thermoforming 2D films into 3D electronics for high-performance, customizable tactile sensing

※ DOI: 10.1126/sciadv.adv0057

이번 연구는 산업통상자원부, 한국연구재단, 한국산업기술평가관리원의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.23

조회수 725

-

이제 고해상도 분광기가 스마트폰에 쏙 들어간다

색은 빛의 파장이 인간의 눈에 인식되는 방식으로, 단순한 미적 요소를 넘어 물질의 성분이나 상태 같은 중요한 과학적 정보를 담고 있다. 분광기는 빛을 파장별로 분해해 물성을 분석하는 광학 장비로, 재료 분석, 화학 성분 검출, 생명과학 연구 등 다양한 과학 및 산업 분야에서 폭넓게 사용되고 있다. 기존의 고분해능 분광기는 크고 복잡해 일상 전반에 사용이 어려웠으나, 우리 연구진이 개발한 초소형 고해상도 분광기 덕분에 앞으로는 스마트폰이나 웨어러블 기기 속에서도 빛의 색 정보를 활용할 수 있을 전망이다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 이중층 무질서 메타표면*을 이용한 복원 기반 분광기 기술을 개발하는 데 성공했다고 13일 밝혔다.

*이중충 메타표면: 두 겹의 무질서한 나노 구조층을 통해 빛을 복잡하게 산란시켜, 파장별로 고유하고 예측 가능한 스페클 패턴을 만들어내는 혁신적 광학 소자

기존의 고분해능 분광기는 수십 센티미터 수준으로 폼 팩터가 크고, 정확도를 유지하기 위한 복잡한 교정 과정이 필요하다. 이는 근본적으로 무지개가 색을 분리하듯 빛의 파장을 빛의 진행 방향으로 분리하는 전통적인 분산 부품의 작동 원리에서 기인한다. 이 때문에, 빛의 색 정보가 일상 전반에 유용하게 활용될 수 있음에도 분광 기술은 실험실이나 산업 제조 현장 수준으로 그 활용성이 제한되고 있다.

연구팀은 빛의 색 정보를 빛의 진행 방향으로 일대일 대응시키는 회절격자나 프리즘을 사용하는 기존의 분광 패러다임에서 벗어나 설계된 무질서 구조를 광학 부품으로 활용하는 방식을 고안했다. 이때, ‘복잡한 무작위적 패턴(스페클*)’을 정확하게 구현하기 위해 수십-수백 나노미터 크기의 구조체를 활용해 빛의 전파 과정을 자유롭게 조절할 수 있는 메타표면을 활용하였다.

* 스페클: 여러 파면의 빛이 간섭해 만들어지는 불규칙한 밝기의 광 패턴

구체적으로, 이중층 무질서 메타표면을 구현해 파장 특이적인 방식으로 스페클 패턴을 생성하고, 카메라로 측정된 무작위 패턴을 보고 그 빛의 정밀한 색 정보(파장)를 복원 해내는 방식을 개발했다.

그 결과, 단 한 장의 영상 촬영만으로 손톱보다 작은(1cm 미만) 장치에서 1 나노미터(nm) 수준의 고해상도로 가시광-적외선 (440~1,300nm) 범대역의 빛을 정확하게 측정하는 신개념 분광기 기술을 개발하는 데 성공했다.

이번 연구에 제1 저자로 참여한 이동구 연구원은 “이번 기술은 상용 이미지 센서에 직접 통합된 방식으로 구현돼, 앞으로는 모바일 기기에 내장된 형태로 일상에서도 빛의 파장 정보를 손쉽게 취득하고 이용할 수 있을 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

장무석 교수는 “R(빨강), G(초록), B(파랑) 3가지 색 성분으로만 구분해서 인식되는 기존 RGB 삼색 기반 머신 비전 분야에서 한계를 뛰어넘는 기술로 활용 분야도 다양하다”며, “음식 성분 분석, 농작물 상태 진단, 피부 건강 측정, 환경 오염 감지, 바이오·의료 진단 등 실험실 수준의 기술을 일상 수준의 머신 비전 기술로 지평을 넓힌 기술로 다양한 활용 연구가 기대된다” 라고 말했다.

이어 “또한, 파장과 공간 정보를 고해상도로 동시에 기록하는 초분광 영상이나, 여러 파장의 빛들을 정밀하게 원하는 형태로 제어하는 3D 광집속 기술, 아주 짧은 시간 동안 일어나는 현상을 포착하는 초고속 이미징 기술 등 다양한 첨단 광학 기술로 확장도 가능하다”라고 밝혔다.

해당 연구 결과는 KAIST 바이오및뇌공학과 이동구 박사과정, 송국호 박사과정이 공동 제1 저자, 장무석 교수가 교신저자로 참여했으며 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스 (Science Advances)' 2025년 5월 28일 온라인판에 게재됐다.

※논문명 : Reconstructive spectrometer using double-layer disordered metasurfaces

※DOI: 10.1126/sciadv.adv2376

이번 연구는 삼성미래기술육성사업과 과학기술정보통신부 한국연구재단이 주관하는 우수신진연구자사업, 선도연구센터지원사업(ERC), 바이오·의료기술개발사업 사업의 지원을 받아 수행됐다.

이제 고해상도 분광기가 스마트폰에 쏙 들어간다

색은 빛의 파장이 인간의 눈에 인식되는 방식으로, 단순한 미적 요소를 넘어 물질의 성분이나 상태 같은 중요한 과학적 정보를 담고 있다. 분광기는 빛을 파장별로 분해해 물성을 분석하는 광학 장비로, 재료 분석, 화학 성분 검출, 생명과학 연구 등 다양한 과학 및 산업 분야에서 폭넓게 사용되고 있다. 기존의 고분해능 분광기는 크고 복잡해 일상 전반에 사용이 어려웠으나, 우리 연구진이 개발한 초소형 고해상도 분광기 덕분에 앞으로는 스마트폰이나 웨어러블 기기 속에서도 빛의 색 정보를 활용할 수 있을 전망이다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 이중층 무질서 메타표면*을 이용한 복원 기반 분광기 기술을 개발하는 데 성공했다고 13일 밝혔다.

*이중충 메타표면: 두 겹의 무질서한 나노 구조층을 통해 빛을 복잡하게 산란시켜, 파장별로 고유하고 예측 가능한 스페클 패턴을 만들어내는 혁신적 광학 소자

기존의 고분해능 분광기는 수십 센티미터 수준으로 폼 팩터가 크고, 정확도를 유지하기 위한 복잡한 교정 과정이 필요하다. 이는 근본적으로 무지개가 색을 분리하듯 빛의 파장을 빛의 진행 방향으로 분리하는 전통적인 분산 부품의 작동 원리에서 기인한다. 이 때문에, 빛의 색 정보가 일상 전반에 유용하게 활용될 수 있음에도 분광 기술은 실험실이나 산업 제조 현장 수준으로 그 활용성이 제한되고 있다.

연구팀은 빛의 색 정보를 빛의 진행 방향으로 일대일 대응시키는 회절격자나 프리즘을 사용하는 기존의 분광 패러다임에서 벗어나 설계된 무질서 구조를 광학 부품으로 활용하는 방식을 고안했다. 이때, ‘복잡한 무작위적 패턴(스페클*)’을 정확하게 구현하기 위해 수십-수백 나노미터 크기의 구조체를 활용해 빛의 전파 과정을 자유롭게 조절할 수 있는 메타표면을 활용하였다.

* 스페클: 여러 파면의 빛이 간섭해 만들어지는 불규칙한 밝기의 광 패턴

구체적으로, 이중층 무질서 메타표면을 구현해 파장 특이적인 방식으로 스페클 패턴을 생성하고, 카메라로 측정된 무작위 패턴을 보고 그 빛의 정밀한 색 정보(파장)를 복원 해내는 방식을 개발했다.

그 결과, 단 한 장의 영상 촬영만으로 손톱보다 작은(1cm 미만) 장치에서 1 나노미터(nm) 수준의 고해상도로 가시광-적외선 (440~1,300nm) 범대역의 빛을 정확하게 측정하는 신개념 분광기 기술을 개발하는 데 성공했다.

이번 연구에 제1 저자로 참여한 이동구 연구원은 “이번 기술은 상용 이미지 센서에 직접 통합된 방식으로 구현돼, 앞으로는 모바일 기기에 내장된 형태로 일상에서도 빛의 파장 정보를 손쉽게 취득하고 이용할 수 있을 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

장무석 교수는 “R(빨강), G(초록), B(파랑) 3가지 색 성분으로만 구분해서 인식되는 기존 RGB 삼색 기반 머신 비전 분야에서 한계를 뛰어넘는 기술로 활용 분야도 다양하다”며, “음식 성분 분석, 농작물 상태 진단, 피부 건강 측정, 환경 오염 감지, 바이오·의료 진단 등 실험실 수준의 기술을 일상 수준의 머신 비전 기술로 지평을 넓힌 기술로 다양한 활용 연구가 기대된다” 라고 말했다.

이어 “또한, 파장과 공간 정보를 고해상도로 동시에 기록하는 초분광 영상이나, 여러 파장의 빛들을 정밀하게 원하는 형태로 제어하는 3D 광집속 기술, 아주 짧은 시간 동안 일어나는 현상을 포착하는 초고속 이미징 기술 등 다양한 첨단 광학 기술로 확장도 가능하다”라고 밝혔다.

해당 연구 결과는 KAIST 바이오및뇌공학과 이동구 박사과정, 송국호 박사과정이 공동 제1 저자, 장무석 교수가 교신저자로 참여했으며 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스 (Science Advances)' 2025년 5월 28일 온라인판에 게재됐다.

※논문명 : Reconstructive spectrometer using double-layer disordered metasurfaces

※DOI: 10.1126/sciadv.adv2376

이번 연구는 삼성미래기술육성사업과 과학기술정보통신부 한국연구재단이 주관하는 우수신진연구자사업, 선도연구센터지원사업(ERC), 바이오·의료기술개발사업 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.13

조회수 1326

-

백금 없이도 되는 고성능 수전해 성공..수소경제 성큼

수소는 탄소를 배출하지 않는 청정 에너지원으로 주목받고 있다. 이 가운데 물을 전기로 분해하는 수전해(water electrolysis) 기술은 친환경 수소 생산 방식으로 주목받으며, 특히 양이온 교환막 수전해(PEMWE)는 고순도 수소를 고압으로 생산할 수 있어 차세대 수소 생산 기술로 평가받는다. 그러나 기존 PEMWE 기술은 고가의 귀금속 촉매와 코팅재에 대한 의존도가 높아, 상용화에 한계를 안고 있었다. 우리 연구진이 이러한 기술적·경제적 병목을 해결할 새로운 해법을 제시했다.

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수 연구팀이 한국에너지기술연구원(원장 이창근) 두기수 박사와의 공동연구를 통해, 고가의 백금(Pt) 코팅 없이도 고성능을 구현할 수 있는 차세대 수전해 기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

연구팀은 수전해 전극에서 고활성 촉매로 주목받는 ‘이리듐 산화물(IrOx)’이 제 성능을 발휘하지 못하는 주된 원인에 집중하였다. 그 이유는 전자 전달이 비효율적으로 일어나기 때문이고 그 해결책으로 단순한 촉매 입자 크기 조절만으로도 성능을 극대화할 수 있음을 세계 최초로 입증했다.

이번 연구에서 이리듐 산화물 촉매가 백금 코팅 없이도 우수한 성능을 내지 못하는 이유가 수전해 전극에서 본래부터 함께 사용되는 핵심 구성 요소인 촉매–이온전도체(이하 이오노머)–Ti(티타늄) 기판 사이에서 발생하는 ‘전자 이동 저항’때문이라는 것을 밝혀냈다.

특히, 촉매–이오노머–티타늄 기판 사이에서 전자 통로가 차단되는 ‘핀치 오프(pinch-off)’ 현상이 전도성 저하의 핵심 원인임을 규명했다. 이오노머는 전자 절연체에 가까운 특성을 갖고 있어, 촉매 입자 주위를 감쌀 경우 전자 흐름을 방해한다. 특히 이오노머가 티타늄 기판과 맞닿은 경우 티타늄 기판의 표면산화층에 전자 장벽이 형성되어 저항을 더욱 높이는 것으로 나타났다.

이에 연구팀은 다양한 입자 크기의 촉매를 제작·비교하고, 단일 셀 평가 및 다중 물리 시뮬레이션을 통해 이리듐 산화물 입자의 크기를 20 나노미터(nm) 이상 크기의 촉매 입자를 사용할 경우, 이오노머 혼합 영역이 줄어들어 전자 통로가 확보되고 전도성이 회복된다는 사실을 세계 최초로 실험적으로 입증했다.

또한, 정밀한 계면 구조 설계를 통해 반응성을 확보하면서도 전자 이동을 동시에 보장하는 계면 구조 최적화에 성공했다. 이를 통해 기존에 불가피하다고 여겨졌던 촉매 활성도와 전도도 사이의 상충 관계를 정밀한 계면 설계로 극복할 수 있음을 보여주었다.

이번 성과는 고성능 촉매 소재 개발은 물론, 향후 귀금속 사용량을 획기적으로 줄이면서도 고효율을 달성할 수 있는 양이온 교환막 수전해 시스템 상용화에 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다.

김희탁 교수는 “이번 연구는 고성능 수전해 기술의 병목현상이었던 계면 전도성 문제를 해소할 수 있는 새로운 인터페이스 설계 전략을 제시한 것”이라며, “백금 등 고가 소재 없이도 고성능을 확보할 수 있어, 수소 경제 실현에 한 걸음 더 가까워진 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 박지수 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 본 연구 성과는 에너지 및 환경 분야 최고 권위 국제 학술지인 ‘에너지 및 환경과학(Energy & Environmental Science, IF: 32.4, 2025년)’에 6월 7일 자로 게재됐으며 그 혁신성과 파급력을 인정받았다. (논문 제목: On the interface electron transport problem of highly active IrOx catalysts, DOI: 10.1039/D4EE05816J)

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 신재생에너지핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

백금 없이도 되는 고성능 수전해 성공..수소경제 성큼

수소는 탄소를 배출하지 않는 청정 에너지원으로 주목받고 있다. 이 가운데 물을 전기로 분해하는 수전해(water electrolysis) 기술은 친환경 수소 생산 방식으로 주목받으며, 특히 양이온 교환막 수전해(PEMWE)는 고순도 수소를 고압으로 생산할 수 있어 차세대 수소 생산 기술로 평가받는다. 그러나 기존 PEMWE 기술은 고가의 귀금속 촉매와 코팅재에 대한 의존도가 높아, 상용화에 한계를 안고 있었다. 우리 연구진이 이러한 기술적·경제적 병목을 해결할 새로운 해법을 제시했다.

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수 연구팀이 한국에너지기술연구원(원장 이창근) 두기수 박사와의 공동연구를 통해, 고가의 백금(Pt) 코팅 없이도 고성능을 구현할 수 있는 차세대 수전해 기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

연구팀은 수전해 전극에서 고활성 촉매로 주목받는 ‘이리듐 산화물(IrOx)’이 제 성능을 발휘하지 못하는 주된 원인에 집중하였다. 그 이유는 전자 전달이 비효율적으로 일어나기 때문이고 그 해결책으로 단순한 촉매 입자 크기 조절만으로도 성능을 극대화할 수 있음을 세계 최초로 입증했다.

이번 연구에서 이리듐 산화물 촉매가 백금 코팅 없이도 우수한 성능을 내지 못하는 이유가 수전해 전극에서 본래부터 함께 사용되는 핵심 구성 요소인 촉매–이온전도체(이하 이오노머)–Ti(티타늄) 기판 사이에서 발생하는 ‘전자 이동 저항’때문이라는 것을 밝혀냈다.

특히, 촉매–이오노머–티타늄 기판 사이에서 전자 통로가 차단되는 ‘핀치 오프(pinch-off)’ 현상이 전도성 저하의 핵심 원인임을 규명했다. 이오노머는 전자 절연체에 가까운 특성을 갖고 있어, 촉매 입자 주위를 감쌀 경우 전자 흐름을 방해한다. 특히 이오노머가 티타늄 기판과 맞닿은 경우 티타늄 기판의 표면산화층에 전자 장벽이 형성되어 저항을 더욱 높이는 것으로 나타났다.

이에 연구팀은 다양한 입자 크기의 촉매를 제작·비교하고, 단일 셀 평가 및 다중 물리 시뮬레이션을 통해 이리듐 산화물 입자의 크기를 20 나노미터(nm) 이상 크기의 촉매 입자를 사용할 경우, 이오노머 혼합 영역이 줄어들어 전자 통로가 확보되고 전도성이 회복된다는 사실을 세계 최초로 실험적으로 입증했다.

또한, 정밀한 계면 구조 설계를 통해 반응성을 확보하면서도 전자 이동을 동시에 보장하는 계면 구조 최적화에 성공했다. 이를 통해 기존에 불가피하다고 여겨졌던 촉매 활성도와 전도도 사이의 상충 관계를 정밀한 계면 설계로 극복할 수 있음을 보여주었다.

이번 성과는 고성능 촉매 소재 개발은 물론, 향후 귀금속 사용량을 획기적으로 줄이면서도 고효율을 달성할 수 있는 양이온 교환막 수전해 시스템 상용화에 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다.

김희탁 교수는 “이번 연구는 고성능 수전해 기술의 병목현상이었던 계면 전도성 문제를 해소할 수 있는 새로운 인터페이스 설계 전략을 제시한 것”이라며, “백금 등 고가 소재 없이도 고성능을 확보할 수 있어, 수소 경제 실현에 한 걸음 더 가까워진 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 박지수 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 본 연구 성과는 에너지 및 환경 분야 최고 권위 국제 학술지인 ‘에너지 및 환경과학(Energy & Environmental Science, IF: 32.4, 2025년)’에 6월 7일 자로 게재됐으며 그 혁신성과 파급력을 인정받았다. (논문 제목: On the interface electron transport problem of highly active IrOx catalysts, DOI: 10.1039/D4EE05816J)

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 신재생에너지핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.11

조회수 1454

-

해킹 피해도 젠더따라 다르다..SNS분석으로 디지털 격차 경고

수백만 개의 계정이 해킹되어 사이버 범죄를 조장하고 있음에도 불구하고, 기존 해킹 관련 연구는 기술적 측면에만 집중돼 있었다. 이에 우리 연구진은 SNS 빅데이터에 인공지능 분석법을 적용해 해킹 피해에 대한 남녀 간 행동 패턴 차이를 규명했으며, 이를 바탕으로 해킹 피해 완화 정책과 맞춤형 보안 대응 역량 강화 프로그램의 개발이 시급하다는 점을 제시했다.

우리 대학 과학기술정책대학원 최문정 교수 연구팀이 젠더에 따라 디지털 해킹 피해 경험 및 대응 방식이 다르다는 사실을 규명했다고 8일 밝혔다.

이번 연구는 ‘디지털 격차’중에서도 ‘제3레벨 디지털 격차(The Third-Level Digital Divide)’의 관점에서, 젠더에 따른 해킹 피해 경험의 차이를 분석했다. ‘제3레벨 디지털 격차’는 유사한 디지털 접근성과 사용 능력을 갖춘 사용자들 사이에서 나타나는 디지털 활용 결과의 사회적 불균형을 의미한다.

연구팀은 소셜미디어(SNS) 트위터(現 X) 데이터를 기반으로 13,000건 이상의 해킹 관련 게시글을 인공지능으로 분석한 결과, 여성은 디지털 서비스 전반에서, 남성은 특히 게임 관련 서비스에서 해킹 피해 경험을 더 많이 공유하는 경향이 있음을 밝혀냈다.

특히, 해킹 피해 이후의 대응 방식에서도 젠더 차이가 뚜렷하게 나타났다. 남성은 해킹 출처를 추적하거나 계정을 복구하는 등의 방식으로 대응하는 반면, 여성은 문제를 신고하거나 도움을 요청하는 등 사회적 지원을 활용하는 경향을 보였다.

허은진(Ern Chern Khor) 박사과정생은 “디지털 격차를 논의할 때 단순히 인터넷 접근성이나 모바일 기기 사용 능력에만 초점을 맞추는 경향이 있다. 그러나 본 연구는 디지털 접근성과 역량이 유사함에도 불구하고 디지털 경험의 사회적 영향이 다르게 나타나는 ‘제3레벨의 디지털 격차’에 주목했다는 점에서 연구의 의미가 있다”고 밝혔다.

최문정 교수는 “디지털 시대에 100세 인생을 살아가는 누구나 디지털 보안 문제를 겪을 수 있다. 하지만, 해킹 피해가 실제로 발생하기 전까지는 어떻게 대응해야 할지 알기 어렵다. 사고 대응 매뉴얼과 같이 인구 사회학적 특성에 따른 행동 패턴을 반영한 맞춤형 보안 교육 및 지원이 효과적일 것”이라고 강조했다.

이번 연구는 과학기술정책대학원 박사과정 허은진(Ern Chern Khor)이 제1 저자로 참여한 연구로 정보통신정책과 디지털 미디어 분야의 세계적 학술지인 ‘소셜 사이언스 컴퓨터 리뷰(Social Science Computer Review)’에 4월 29일 자 온라인으로 출간됐다.

※논문명: 트위터 데이터를 활용한 해킹 피해 경험의 젠더 격차 연구: 제3레벨 디지털 격차를 중심으로 (Exploring Gender Disparities in Experiences of Being Hacked Using Twitter Data: A Focus on the Third-Level Digital Divide)

※DOI: 10.1177/08944393251334974

이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구 과학기술-인문사회융합 중견연구사업 지원을 받아 수행됐다.

해킹 피해도 젠더따라 다르다..SNS분석으로 디지털 격차 경고

수백만 개의 계정이 해킹되어 사이버 범죄를 조장하고 있음에도 불구하고, 기존 해킹 관련 연구는 기술적 측면에만 집중돼 있었다. 이에 우리 연구진은 SNS 빅데이터에 인공지능 분석법을 적용해 해킹 피해에 대한 남녀 간 행동 패턴 차이를 규명했으며, 이를 바탕으로 해킹 피해 완화 정책과 맞춤형 보안 대응 역량 강화 프로그램의 개발이 시급하다는 점을 제시했다.

우리 대학 과학기술정책대학원 최문정 교수 연구팀이 젠더에 따라 디지털 해킹 피해 경험 및 대응 방식이 다르다는 사실을 규명했다고 8일 밝혔다.

이번 연구는 ‘디지털 격차’중에서도 ‘제3레벨 디지털 격차(The Third-Level Digital Divide)’의 관점에서, 젠더에 따른 해킹 피해 경험의 차이를 분석했다. ‘제3레벨 디지털 격차’는 유사한 디지털 접근성과 사용 능력을 갖춘 사용자들 사이에서 나타나는 디지털 활용 결과의 사회적 불균형을 의미한다.

연구팀은 소셜미디어(SNS) 트위터(現 X) 데이터를 기반으로 13,000건 이상의 해킹 관련 게시글을 인공지능으로 분석한 결과, 여성은 디지털 서비스 전반에서, 남성은 특히 게임 관련 서비스에서 해킹 피해 경험을 더 많이 공유하는 경향이 있음을 밝혀냈다.

특히, 해킹 피해 이후의 대응 방식에서도 젠더 차이가 뚜렷하게 나타났다. 남성은 해킹 출처를 추적하거나 계정을 복구하는 등의 방식으로 대응하는 반면, 여성은 문제를 신고하거나 도움을 요청하는 등 사회적 지원을 활용하는 경향을 보였다.

허은진(Ern Chern Khor) 박사과정생은 “디지털 격차를 논의할 때 단순히 인터넷 접근성이나 모바일 기기 사용 능력에만 초점을 맞추는 경향이 있다. 그러나 본 연구는 디지털 접근성과 역량이 유사함에도 불구하고 디지털 경험의 사회적 영향이 다르게 나타나는 ‘제3레벨의 디지털 격차’에 주목했다는 점에서 연구의 의미가 있다”고 밝혔다.

최문정 교수는 “디지털 시대에 100세 인생을 살아가는 누구나 디지털 보안 문제를 겪을 수 있다. 하지만, 해킹 피해가 실제로 발생하기 전까지는 어떻게 대응해야 할지 알기 어렵다. 사고 대응 매뉴얼과 같이 인구 사회학적 특성에 따른 행동 패턴을 반영한 맞춤형 보안 교육 및 지원이 효과적일 것”이라고 강조했다.

이번 연구는 과학기술정책대학원 박사과정 허은진(Ern Chern Khor)이 제1 저자로 참여한 연구로 정보통신정책과 디지털 미디어 분야의 세계적 학술지인 ‘소셜 사이언스 컴퓨터 리뷰(Social Science Computer Review)’에 4월 29일 자 온라인으로 출간됐다.

※논문명: 트위터 데이터를 활용한 해킹 피해 경험의 젠더 격차 연구: 제3레벨 디지털 격차를 중심으로 (Exploring Gender Disparities in Experiences of Being Hacked Using Twitter Data: A Focus on the Third-Level Digital Divide)

※DOI: 10.1177/08944393251334974

이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구 과학기술-인문사회융합 중견연구사업 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.09

조회수 1340

-

온도에 반응해 말랑·딱딱 변하는 전자잉크 나왔다

스마트폰 같은 딱딱한 전자기기는 안정적인 성능을 제공하지만 착용시 불편함을 주는 반면, 얇고 유연한 웨어러블 기기는 착용감은 뛰어나지만 부드러운 특성 때문에 정밀한 조작에 한계가 있다. 국내 연구진이 온도에 따라 딱딱함과 부드러움을 자유자재로 전환할 수 있는‘액체금속 전자잉크’를 개발해, 가변강성을 갖춘 전자기기의 새로운 패러다임을 열고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 서울대 박성준 교수 연구팀, 우리 대학 신소재공학과 스티브 박 교수 연구팀과 공동연구를 통해, 상온에서 마이크로 스케일(머리카락보다 얇은 구조)의 미세 선폭 회로 인쇄가 가능하고 온도에 따라 딱딱함과 부드러움을 자유자재로 조절할 수 있는 액체금속 전자잉크를 개발했다고 4일 밝혔다.

연구팀이 개발한 전자잉크는 정밀한 인쇄가 가능한 물성과 우수한 전기전도성을 동시에 갖추고 있으며, 딱딱함과 부드러움을 자유자재로 조절할 수 있는 전자소자를 상온에서 정밀 제작할 수 있는 획기적인 기술이다.

이 전자잉크는 상용 인쇄회로 기판(PCB) 수준의 복잡한 고해상도 다층 회로 인쇄가 가능하며, 완성된 전자기기는 온도에 반응해 딱딱한 형태를 유연하게 변화시킬 수 있다.

연구팀은 기존 전자기기의 고정된 형태의 한계를 극복하기 위해 체온 근처(29.8 ℃)에서 녹는 액체금속 갈륨에 주목했다. 갈륨은 고체 상태에서는 매우 단단하지만 녹으면 부드러운 액체가 돼 큰 폭의 강성 변화가 가능하다. 하지만 기존 갈륨은 물방울처럼 뭉치려는 성질(높은 표면장력)과 액체 상태에서의 불안정성 때문에 정밀한 회로 제작이 어려웠고, 제조 과정에서 원치 않는 상변화가 일어나는 문제가 있었다.

이러한 갈륨의 한계를 극복하기 위해 산성도(pH) 제어 기반 액체금속 전자 잉크 프린팅 기술을 개발했다.

먼저, 마이크로 크기의 갈륨 입자를 디메틸 설폭사이드(Dimethyl Sulfoxide, 이하 DMSO)라는 중성 용매에 친수성 폴리우레탄 고분자와 함께 섞어 전자 잉크를 제작했다. 이때 DMSO 용매의 중성 상태 덕분에 갈륨 입자들이 고분자 매트릭스에 골고루 분산된 안정적인 고점성 잉크가 형성되며, 이를 통해 상온에서 고해상도 회로 인쇄가 가능해진다.

그리고 인쇄 후에는 가열 과정에서 DMSO 용매가 분해되면서 산성 물질을 생성하고, 이 산성 환경에서 갈륨 입자들 표면의 산화막이 제거돼 입자들이 물리적으로 연결되면서 전기가 통하고 강성을 조절할 수 있는 회로가 형성된다.

연구팀은 이러한 2단계 공정을 통해 상온에서는 안정적인 인쇄가 가능하면서도 완성 후에는 우수한 전기전도성과 가변강성 특성을 갖는 전자소자를 구현할 수 있었다.

개발된 전자잉크는 머리카락 굵기의 절반 (약 50μm)인 미세 선폭으로 정밀한 회로를 인쇄할 수 있으며, 우수한 전기전도도(2.27×10⁶ S/m)와 함께 1,465배나 되는 강성 조절 비율을 제공한다. 이는 플라스틱처럼 딱딱한 상태에서 고무처럼 말랑한 상태까지 자유자재로 변할 수 있음을 뜻한다.

또한 스크린 프린팅, 딥 코팅 등 기존 인쇄 방법들과 호환돼 고해상 대면적 회로 제작은 물론 복잡한 3차원 형태의 다양한 전자기기 제작을 가능하게 한다.

연구팀은 이 기술을 활용해 평상시에는 딱딱한 휴대용 전자기기로 사용하다가 몸에 착용하면 부드러운 웨어러블 헬스케어 기기로 변환되는 가변형 다목적 기기를 개발했다. 뿐만 아니라, 수술 시에는 딱딱한 상태로 정밀한 조작과 뇌 삽입이 가능하지만 뇌 조직 내에서는 부드럽게 변해 조직 내 염증반응을 최소화하는 뇌 탐침을 구현함으로써 이식용 소자로서의 활용 가능성도 입증했다.

정재웅 교수는 “전자 잉크 용매의 산성도 조절을 통해 갈륨 입자들을 전기·기계적 연결하는 독창적 기술로 액체금속 프린팅의 고질적인 문제를 해결하고 상온에서 초정밀 고해상 회로 제작을 가능하게 한 것이 이번 연구의 핵심”이라며 “하나의 기기가 상황에 따라 딱딱한 상태와 부드러운 상태로 자유자재로 변환될 수 있어 다목적 전자기기, 의료 기술, 로봇 분야 등에서 다양한 응용이 가능할 것”이라고 말했다.

전기및전자공학부 이시목 박사과정 학생과 부산대 이건희 교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’에 5월 30일 字에 게재됐다.

(논문명 : Phase-Change Metal Ink with pH-Controlled Chemical Sintering for Versatile and Scalable Fabrication of Variable Stiffness Electronics, DOI/10.1126/sciadv.adv4921)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부에서 추진하는 한국연구재단 중견연구지원사업, 기초연구실지원사업, 보스턴-코리아 공동연구 프로젝트, BK21 FOUR 사업의 지원을 받아 수행됐다.

온도에 반응해 말랑·딱딱 변하는 전자잉크 나왔다

스마트폰 같은 딱딱한 전자기기는 안정적인 성능을 제공하지만 착용시 불편함을 주는 반면, 얇고 유연한 웨어러블 기기는 착용감은 뛰어나지만 부드러운 특성 때문에 정밀한 조작에 한계가 있다. 국내 연구진이 온도에 따라 딱딱함과 부드러움을 자유자재로 전환할 수 있는‘액체금속 전자잉크’를 개발해, 가변강성을 갖춘 전자기기의 새로운 패러다임을 열고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 서울대 박성준 교수 연구팀, 우리 대학 신소재공학과 스티브 박 교수 연구팀과 공동연구를 통해, 상온에서 마이크로 스케일(머리카락보다 얇은 구조)의 미세 선폭 회로 인쇄가 가능하고 온도에 따라 딱딱함과 부드러움을 자유자재로 조절할 수 있는 액체금속 전자잉크를 개발했다고 4일 밝혔다.

연구팀이 개발한 전자잉크는 정밀한 인쇄가 가능한 물성과 우수한 전기전도성을 동시에 갖추고 있으며, 딱딱함과 부드러움을 자유자재로 조절할 수 있는 전자소자를 상온에서 정밀 제작할 수 있는 획기적인 기술이다.

이 전자잉크는 상용 인쇄회로 기판(PCB) 수준의 복잡한 고해상도 다층 회로 인쇄가 가능하며, 완성된 전자기기는 온도에 반응해 딱딱한 형태를 유연하게 변화시킬 수 있다.

연구팀은 기존 전자기기의 고정된 형태의 한계를 극복하기 위해 체온 근처(29.8 ℃)에서 녹는 액체금속 갈륨에 주목했다. 갈륨은 고체 상태에서는 매우 단단하지만 녹으면 부드러운 액체가 돼 큰 폭의 강성 변화가 가능하다. 하지만 기존 갈륨은 물방울처럼 뭉치려는 성질(높은 표면장력)과 액체 상태에서의 불안정성 때문에 정밀한 회로 제작이 어려웠고, 제조 과정에서 원치 않는 상변화가 일어나는 문제가 있었다.

이러한 갈륨의 한계를 극복하기 위해 산성도(pH) 제어 기반 액체금속 전자 잉크 프린팅 기술을 개발했다.

먼저, 마이크로 크기의 갈륨 입자를 디메틸 설폭사이드(Dimethyl Sulfoxide, 이하 DMSO)라는 중성 용매에 친수성 폴리우레탄 고분자와 함께 섞어 전자 잉크를 제작했다. 이때 DMSO 용매의 중성 상태 덕분에 갈륨 입자들이 고분자 매트릭스에 골고루 분산된 안정적인 고점성 잉크가 형성되며, 이를 통해 상온에서 고해상도 회로 인쇄가 가능해진다.

그리고 인쇄 후에는 가열 과정에서 DMSO 용매가 분해되면서 산성 물질을 생성하고, 이 산성 환경에서 갈륨 입자들 표면의 산화막이 제거돼 입자들이 물리적으로 연결되면서 전기가 통하고 강성을 조절할 수 있는 회로가 형성된다.

연구팀은 이러한 2단계 공정을 통해 상온에서는 안정적인 인쇄가 가능하면서도 완성 후에는 우수한 전기전도성과 가변강성 특성을 갖는 전자소자를 구현할 수 있었다.

개발된 전자잉크는 머리카락 굵기의 절반 (약 50μm)인 미세 선폭으로 정밀한 회로를 인쇄할 수 있으며, 우수한 전기전도도(2.27×10⁶ S/m)와 함께 1,465배나 되는 강성 조절 비율을 제공한다. 이는 플라스틱처럼 딱딱한 상태에서 고무처럼 말랑한 상태까지 자유자재로 변할 수 있음을 뜻한다.

또한 스크린 프린팅, 딥 코팅 등 기존 인쇄 방법들과 호환돼 고해상 대면적 회로 제작은 물론 복잡한 3차원 형태의 다양한 전자기기 제작을 가능하게 한다.

연구팀은 이 기술을 활용해 평상시에는 딱딱한 휴대용 전자기기로 사용하다가 몸에 착용하면 부드러운 웨어러블 헬스케어 기기로 변환되는 가변형 다목적 기기를 개발했다. 뿐만 아니라, 수술 시에는 딱딱한 상태로 정밀한 조작과 뇌 삽입이 가능하지만 뇌 조직 내에서는 부드럽게 변해 조직 내 염증반응을 최소화하는 뇌 탐침을 구현함으로써 이식용 소자로서의 활용 가능성도 입증했다.

정재웅 교수는 “전자 잉크 용매의 산성도 조절을 통해 갈륨 입자들을 전기·기계적 연결하는 독창적 기술로 액체금속 프린팅의 고질적인 문제를 해결하고 상온에서 초정밀 고해상 회로 제작을 가능하게 한 것이 이번 연구의 핵심”이라며 “하나의 기기가 상황에 따라 딱딱한 상태와 부드러운 상태로 자유자재로 변환될 수 있어 다목적 전자기기, 의료 기술, 로봇 분야 등에서 다양한 응용이 가능할 것”이라고 말했다.

전기및전자공학부 이시목 박사과정 학생과 부산대 이건희 교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’에 5월 30일 字에 게재됐다.

(논문명 : Phase-Change Metal Ink with pH-Controlled Chemical Sintering for Versatile and Scalable Fabrication of Variable Stiffness Electronics, DOI/10.1126/sciadv.adv4921)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부에서 추진하는 한국연구재단 중견연구지원사업, 기초연구실지원사업, 보스턴-코리아 공동연구 프로젝트, BK21 FOUR 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.04

조회수 1585

-

‘라이보’ 캣처럼 민첩하게 벽도 달린다..산악·험지 수색도 거뜬

우리 대학이 개발한 사족보행 로봇 ‘라이보(Raibo)’가 이제 계단, 틈, 벽, 잔해 등 불연속적이고 복잡한 지형에서도 고속으로 이동할 수 있게 됐다. 수직 벽을 달리고, 1.3m 폭의 간격을 뛰어넘으며, 징검다리 위를 시속 약 14.4Km로 질주하고, 30°경사·계단·징검다리가 혼합된 지형에서도 빠르고 민첩하게 움직이는 성능을 입증했다. 머지않아 라이보는 재난 현장 탐색이나 산악 수색 등 실질적인 임무 수행에 본격적으로 투입될 것으로 기대된다.

우리 대학 기계공학과 황보제민 교수 연구팀이 벽, 계단, 징검다리 등 불연속적이고 복잡한 지형에서도 시속 14.4km(4m/s)의 고속 보행이 가능한 사족 보행 로봇 내비게이션 프레임워크를 개발했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 복잡하고 불연속적인 지형에서 로봇이 빠르고 안전하게 목표 지점까지 도달할 수 있도록 하는 사족 보행 내비게이션 시스템을 개발했다.

이를 위해 문제를 두 단계로 분해해 접근했는데, 첫째는 발 디딤 위치(foothold)를 계획하는 플래너(planner), 둘째는 계획된 발 디딤 위치를 정확히 따라가는 트래커(tracker)를 개발하는 것이다.

먼저, 플래너 모듈은 신경망 기반 휴리스틱을 활용한 샘플링 기반 최적화 방식을 통해 물리적으로 가능한 발 디딤 위치(foothold)를 빠르게 탐색하고, 시뮬레이션 롤아웃을 통해 최적 경로를 검증한다.

기존 방식들이 발 디딤 위치 외에도 접촉 시점, 로봇 자세 등의 다양한 요소를 함께 고려한 반면, 본 연구에서는 발 디딤 위치만을 탐색 공간으로 설정함으로써 계산 복잡도를 크게 낮췄다. 또한 고양이의 보행 방식에서 착안하여, 뒷발이 앞발이 밟았던 곳을 디디는 구조를 도입해 계산 복잡도를 다시 한번 크게 낮출 수 있었다.

두 번째, 트래커 모듈은 계획된 위치에 정확히 발을 디딜 수 있도록 학습되며, 트래킹 학습은 적절한 난이도의 환경에서 경쟁적으로 이루어진 생성 모델을 통해 진행된다.

트래커는 로봇이 계획된 위치에 정확하게 발을 디딜 수 있도록 강화학습을 통해 학습되며, 이 과정에서 ‘맵 생성기(map generator)’라는 생성 모델이 목표 분포를 제공한다.

이 생성 모델과 트래커는 동시에 경쟁적으로 학습돼, 트래커가 점진적으로 어려운 난이도에 적응할 수 있도록 설계됐다. 이후 학습된 트래커의 특성과 성능을 반영할 수 있도록, 트래커가 실행 가능한 디딤 위치 계획을 생성하는 샘플링 기반 플래너를 설계했다.

이 계층적 구조는 기존 기법 대비 계획 속도와 안정도 모두에서 우수한 성능을 보였으며, 실험을 통해 다양한 장애물과 불연속 지형에서의 고속 보행 능력과 처음 보는 지형에 대해서도 범용적으로 적용 가능함을 입증하였다.

황보제민 교수는 "기존에 상당히 큰 계산량을 요구하던 불연속 지형에서의 고속 네비게이션 문제를 오직 발자국의 위치를 어떻게 선정하는가의 간단한 관점으로 접근하였고, 고양이의 발디딤에서 착안하여 앞발이 디딘 곳을 뒷발이 딛도록 해 계산량을 획기적으로 줄일 수 있었다”며“보행 로봇이 극복할 수 있는 불연속 지형의 범위를 획기적으로 넓히고, 이를 고속으로 주행할 수 있도록 하여, 로봇이 재난현장 탐색이나 산악 수색 등 실제적 임무를 수행하는 데에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구 성과는 국제 학술지 사이언스 로보틱스(Science Robotics) 2025년 5월호에 게재됐다.

(논문명 : High- speed control and navigation for quadrupedal robots on complex and discrete terrain, https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.ads6192)

유튜브링크 : https://youtu.be/EZbM594T3c4?si=kfxLF2XnVUvYVIyk https://youtu.be/EZbM594T3c4?si=jbp-IzHURIfWI8y2

‘라이보’ 캣처럼 민첩하게 벽도 달린다..산악·험지 수색도 거뜬

우리 대학이 개발한 사족보행 로봇 ‘라이보(Raibo)’가 이제 계단, 틈, 벽, 잔해 등 불연속적이고 복잡한 지형에서도 고속으로 이동할 수 있게 됐다. 수직 벽을 달리고, 1.3m 폭의 간격을 뛰어넘으며, 징검다리 위를 시속 약 14.4Km로 질주하고, 30°경사·계단·징검다리가 혼합된 지형에서도 빠르고 민첩하게 움직이는 성능을 입증했다. 머지않아 라이보는 재난 현장 탐색이나 산악 수색 등 실질적인 임무 수행에 본격적으로 투입될 것으로 기대된다.

우리 대학 기계공학과 황보제민 교수 연구팀이 벽, 계단, 징검다리 등 불연속적이고 복잡한 지형에서도 시속 14.4km(4m/s)의 고속 보행이 가능한 사족 보행 로봇 내비게이션 프레임워크를 개발했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 복잡하고 불연속적인 지형에서 로봇이 빠르고 안전하게 목표 지점까지 도달할 수 있도록 하는 사족 보행 내비게이션 시스템을 개발했다.

이를 위해 문제를 두 단계로 분해해 접근했는데, 첫째는 발 디딤 위치(foothold)를 계획하는 플래너(planner), 둘째는 계획된 발 디딤 위치를 정확히 따라가는 트래커(tracker)를 개발하는 것이다.

먼저, 플래너 모듈은 신경망 기반 휴리스틱을 활용한 샘플링 기반 최적화 방식을 통해 물리적으로 가능한 발 디딤 위치(foothold)를 빠르게 탐색하고, 시뮬레이션 롤아웃을 통해 최적 경로를 검증한다.

기존 방식들이 발 디딤 위치 외에도 접촉 시점, 로봇 자세 등의 다양한 요소를 함께 고려한 반면, 본 연구에서는 발 디딤 위치만을 탐색 공간으로 설정함으로써 계산 복잡도를 크게 낮췄다. 또한 고양이의 보행 방식에서 착안하여, 뒷발이 앞발이 밟았던 곳을 디디는 구조를 도입해 계산 복잡도를 다시 한번 크게 낮출 수 있었다.

두 번째, 트래커 모듈은 계획된 위치에 정확히 발을 디딜 수 있도록 학습되며, 트래킹 학습은 적절한 난이도의 환경에서 경쟁적으로 이루어진 생성 모델을 통해 진행된다.

트래커는 로봇이 계획된 위치에 정확하게 발을 디딜 수 있도록 강화학습을 통해 학습되며, 이 과정에서 ‘맵 생성기(map generator)’라는 생성 모델이 목표 분포를 제공한다.

이 생성 모델과 트래커는 동시에 경쟁적으로 학습돼, 트래커가 점진적으로 어려운 난이도에 적응할 수 있도록 설계됐다. 이후 학습된 트래커의 특성과 성능을 반영할 수 있도록, 트래커가 실행 가능한 디딤 위치 계획을 생성하는 샘플링 기반 플래너를 설계했다.

이 계층적 구조는 기존 기법 대비 계획 속도와 안정도 모두에서 우수한 성능을 보였으며, 실험을 통해 다양한 장애물과 불연속 지형에서의 고속 보행 능력과 처음 보는 지형에 대해서도 범용적으로 적용 가능함을 입증하였다.

황보제민 교수는 "기존에 상당히 큰 계산량을 요구하던 불연속 지형에서의 고속 네비게이션 문제를 오직 발자국의 위치를 어떻게 선정하는가의 간단한 관점으로 접근하였고, 고양이의 발디딤에서 착안하여 앞발이 디딘 곳을 뒷발이 딛도록 해 계산량을 획기적으로 줄일 수 있었다”며“보행 로봇이 극복할 수 있는 불연속 지형의 범위를 획기적으로 넓히고, 이를 고속으로 주행할 수 있도록 하여, 로봇이 재난현장 탐색이나 산악 수색 등 실제적 임무를 수행하는 데에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구 성과는 국제 학술지 사이언스 로보틱스(Science Robotics) 2025년 5월호에 게재됐다.

(논문명 : High- speed control and navigation for quadrupedal robots on complex and discrete terrain, https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.ads6192)

유튜브링크 : https://youtu.be/EZbM594T3c4?si=kfxLF2XnVUvYVIyk https://youtu.be/EZbM594T3c4?si=jbp-IzHURIfWI8y2

2025.06.04

조회수 2196

-

피부에 부착할 수 있는 촉감 전달 패치 개발

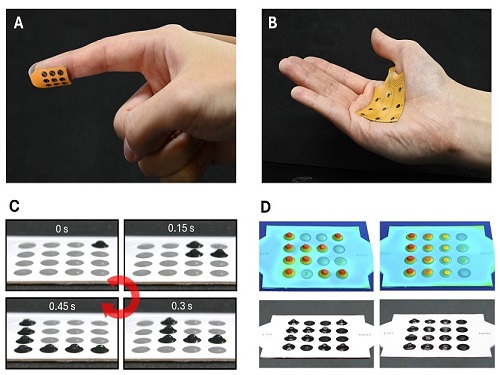

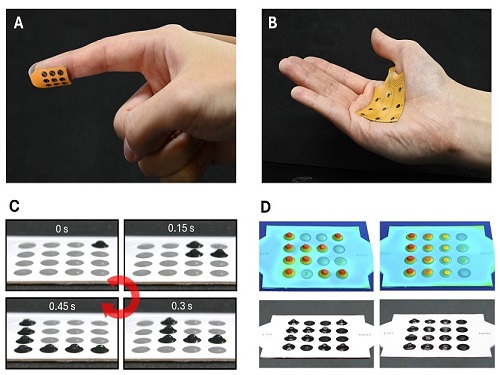

기계공학과 경기욱 교수 연구팀이 피부에 부착하여 다양한 촉감을 전달할 수 있는 초경량의 얇고 유연한 인공근육기반 촉감 전달 패치를 개발했다. 최근 가상현실(virtual reality, VR)과 증강현실(augmented reality, AR)의 기술이 각광받으면서, 더욱 현실감을 증대시키기 위해서 시각과 청각뿐만 아니라 촉각을 전달하는 기술이 중요한 역할을 하고 있다. 또한 사용자가 로봇을 원격조종하여 세밀한 작업을 하기 위해서는, 세밀한 촉감 전달이 필요하다. 그러나 단순한 진동이나 압력을 넘어서, 세밀하고 다양한 촉감을 전달할 수 있는 기술은 여전히 큰 도전이다.

개발된 촉감 구동기는 지름 6 mm, 두께 1.1 mm로 매우 작고 얇은 구조임에도 불구하고, 압력에서부터 고주파 진동까지 다양한 촉감을 전달할 수 있다. 또한 개발된 구동기는 32 mg 의 매우 가벼운 무게에도 불구하고 25 g의 추를 빠르게 밀어 올릴 수 있을 정도로 높은 출력밀도를 갖고 있다.

연구팀은 이 구동기를 손가락 끝 좁은 크기에 다수 배열하여 개별적으로 제어함으로써 다양한 촉감을 생성할 수 있는 햅틱 패치를 개발했다. 개발된 촉감 전달 패치는 얇고 유연하여 피부에 쉽게 부착되며, 가상 환경 속 물체의 3차원 형상과 표면질감을 정교하게 구현할 수 있다. 이 기술은 가상/증강 현실에서의 새로운 상호작용 방식을 제시하며, 차세대 촉감 전달 장치로서뿐만 아니라 초소형 로봇 등 다양한 분야에서도 활용될 것으로 기대된다.

본 연구는 졸업생 윤정환 박사의 박사학위 논문 연구로, 연구 결과는 지난 3월 국제학술지 ‘사이언스 어드벤시스(Science Advances)’ Vol.11(12)에 게재됐다. (논문명: Skin-attached haptic patch for versatile and augmented tactile interaction) 본 연구는 ETRI, UCLA와 공동으로 수행되었으며, 국가과학기술연구회(CRC23021-000) 및 한국전자통신연구원(24YB1700)의 지원을 받았다.

피부에 부착할 수 있는 촉감 전달 패치 개발

기계공학과 경기욱 교수 연구팀이 피부에 부착하여 다양한 촉감을 전달할 수 있는 초경량의 얇고 유연한 인공근육기반 촉감 전달 패치를 개발했다. 최근 가상현실(virtual reality, VR)과 증강현실(augmented reality, AR)의 기술이 각광받으면서, 더욱 현실감을 증대시키기 위해서 시각과 청각뿐만 아니라 촉각을 전달하는 기술이 중요한 역할을 하고 있다. 또한 사용자가 로봇을 원격조종하여 세밀한 작업을 하기 위해서는, 세밀한 촉감 전달이 필요하다. 그러나 단순한 진동이나 압력을 넘어서, 세밀하고 다양한 촉감을 전달할 수 있는 기술은 여전히 큰 도전이다.

개발된 촉감 구동기는 지름 6 mm, 두께 1.1 mm로 매우 작고 얇은 구조임에도 불구하고, 압력에서부터 고주파 진동까지 다양한 촉감을 전달할 수 있다. 또한 개발된 구동기는 32 mg 의 매우 가벼운 무게에도 불구하고 25 g의 추를 빠르게 밀어 올릴 수 있을 정도로 높은 출력밀도를 갖고 있다.

연구팀은 이 구동기를 손가락 끝 좁은 크기에 다수 배열하여 개별적으로 제어함으로써 다양한 촉감을 생성할 수 있는 햅틱 패치를 개발했다. 개발된 촉감 전달 패치는 얇고 유연하여 피부에 쉽게 부착되며, 가상 환경 속 물체의 3차원 형상과 표면질감을 정교하게 구현할 수 있다. 이 기술은 가상/증강 현실에서의 새로운 상호작용 방식을 제시하며, 차세대 촉감 전달 장치로서뿐만 아니라 초소형 로봇 등 다양한 분야에서도 활용될 것으로 기대된다.

본 연구는 졸업생 윤정환 박사의 박사학위 논문 연구로, 연구 결과는 지난 3월 국제학술지 ‘사이언스 어드벤시스(Science Advances)’ Vol.11(12)에 게재됐다. (논문명: Skin-attached haptic patch for versatile and augmented tactile interaction) 본 연구는 ETRI, UCLA와 공동으로 수행되었으며, 국가과학기술연구회(CRC23021-000) 및 한국전자통신연구원(24YB1700)의 지원을 받았다.

2025.03.28

조회수 2793

-

외계행성 감지 중적외선 광검출기 혁신, 환경·의료 개척

미국 항공우주국(NASA)의 제임스웹 우주망원경(JWST)은 중적외선 스펙트럼을 활용해 외계 행성 대기의 수증기, 이산화황 등 분자 성분을 정밀하게 분석하고 있다. 이처럼 각 분자가 ‘지문’처럼 고유한 패턴을 나타내는 중적외선 분석의 핵심은, 아주 약한 빛의 세기까지 정밀하게 측정할 수 있는 고감도 광검출기 기술이다. 최근 KAIST 연구진이 중적외선 스펙트럼의 넓은 영역을 감지할 수 있는 혁신적 광검출기 기술을 개발하며 주목을 받고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수팀이 상온에서 안정적으로 동작하는 중적외선 광검출기 기술을 개발하고, 이를 통해 초소형 광학 센서 상용화에 새로운 전환점을 마련했다고 27일 밝혔다.

이번에 개발된 광검출기는 기존 실리콘(Silicon) 기반 CMOS 공정을 활용해 저비용 대량 생산이 가능하며, 상온에서 안정적으로 동작하는 것이 특징이다. 특히 연구팀은 이 광검출기를 적용한 초소형·초박형 광학 센서를 이용해 이산화탄소(CO2) 가스를 실시간으로 검출하는 데 성공, 환경 모니터링 및 유해가스 분석 등 다양한 응용 가능성을 입증했다.

기존 중적외선 광검출기는 상온에서의 높은 열적 잡음(Thermal noise)으로 인해 일반적으로 냉각 시스템이 요구된다. 이러한 냉각 시스템은 장비의 크기와 비용을 증가시켜, 센서의 소형화 및 휴대용 기기 응용을 어렵게 만든다. 또한, 기존 중적외선 광검출기는 실리콘 기반 CMOS 공정과 호환되지 않아 대량생산이 어렵고 상용화가 제한됐다.

이에 연구팀은 실리콘과 같은 주기율표 4족 원소인 저마늄(Germanium) 반도체를 기반으로 한 광학 플랫폼을 활용해, 넓은 대역의 중적외선 검출 성능을 확보하면서도 동시에 상온에서 안정적으로 동작할 수 있는 새로운 형태의 도파로형(waveguide-integrated) 광검출기를 개발했다.

‘도파로’란 빛을 특정한 경로로 손실 없이 효과적으로 유도하는 구조물을 의미한다. 온-칩(on-chip) 상에서 다양한 기능의 광학 회로를 구현하기 위해서는 도파로형 광검출기를 포함해 도파로를 기반으로 하는 광학 소자의 개발이 필수적으로 요구된다.

이번 기술은 기존에 광검출기 동작에 일반적으로 활용되는 밴드갭 흡수 원리와는 다르게 볼로미터 효과(Bolometric effect)*를 활용해 중적외선 스펙트럼 영역 전체를 대응할 수 있기 때문에 다양한 종류의 분자들의 실시간 센싱에 범용적으로 활용될 수 있다.

*볼로미터 효과(Bolometric effect): 빛을 흡수하면 온도가 올라가고, 그 온도 변화에 따라 전기적인 신호가 달라지는 원리

연구팀이 개발한 상온 동작 및 CMOS 공정 호환 중적외선 도파로형 광검출기는 기존 중적외선 센서 기술이 가진 냉각 필요성, 대량 생산의 어려움, 높은 비용 문제를 해결하는 혁신적인 기술로 평가된다.

이를 통해 환경 모니터링, 의료 진단, 산업 공정 관리, 국방 및 보안, 스마트 디바이스 등 다양한 응용 분야에 적용 가능하며, 차세대 중적외선 센서 기술의 핵심적인 돌파구를 제공할 것으로 기대된다.

김상현 교수는 “이번 연구는 기존 중적외선 광검출기 기술의 한계를 극복한 새로운 접근 방식이며, 향후 다양한 응용 분야에서 실용화될 가능성이 매우 크다”고 밝혔다. 또한, “특히 CMOS 공정과 호환되는 센서 기술로, 저비용 대량생산이 가능해 차세대 환경 모니터링 시스템, 스마트 제조 현장 등에서 적극 활용될 것”이라고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 심준섭 박사(現 하버드대학교 박사후 연구원)가 제1 저자로 참여해 국제 저명 학술지인 ‘빛, 과학과 응용(Light: Science & Applications, JCR 2.9%, IF=20.6)’에 2025년 3월 19일 자 발표됐다. (논문제목: Room-temperature waveguide-integrated photodetector using bolometric effect for mid-infrared spectroscopy applications, https://doi.org/10.1038/s41377-025-01803-3)

한편, 해당 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 진행됐다.

외계행성 감지 중적외선 광검출기 혁신, 환경·의료 개척

미국 항공우주국(NASA)의 제임스웹 우주망원경(JWST)은 중적외선 스펙트럼을 활용해 외계 행성 대기의 수증기, 이산화황 등 분자 성분을 정밀하게 분석하고 있다. 이처럼 각 분자가 ‘지문’처럼 고유한 패턴을 나타내는 중적외선 분석의 핵심은, 아주 약한 빛의 세기까지 정밀하게 측정할 수 있는 고감도 광검출기 기술이다. 최근 KAIST 연구진이 중적외선 스펙트럼의 넓은 영역을 감지할 수 있는 혁신적 광검출기 기술을 개발하며 주목을 받고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수팀이 상온에서 안정적으로 동작하는 중적외선 광검출기 기술을 개발하고, 이를 통해 초소형 광학 센서 상용화에 새로운 전환점을 마련했다고 27일 밝혔다.

이번에 개발된 광검출기는 기존 실리콘(Silicon) 기반 CMOS 공정을 활용해 저비용 대량 생산이 가능하며, 상온에서 안정적으로 동작하는 것이 특징이다. 특히 연구팀은 이 광검출기를 적용한 초소형·초박형 광학 센서를 이용해 이산화탄소(CO2) 가스를 실시간으로 검출하는 데 성공, 환경 모니터링 및 유해가스 분석 등 다양한 응용 가능성을 입증했다.

기존 중적외선 광검출기는 상온에서의 높은 열적 잡음(Thermal noise)으로 인해 일반적으로 냉각 시스템이 요구된다. 이러한 냉각 시스템은 장비의 크기와 비용을 증가시켜, 센서의 소형화 및 휴대용 기기 응용을 어렵게 만든다. 또한, 기존 중적외선 광검출기는 실리콘 기반 CMOS 공정과 호환되지 않아 대량생산이 어렵고 상용화가 제한됐다.

이에 연구팀은 실리콘과 같은 주기율표 4족 원소인 저마늄(Germanium) 반도체를 기반으로 한 광학 플랫폼을 활용해, 넓은 대역의 중적외선 검출 성능을 확보하면서도 동시에 상온에서 안정적으로 동작할 수 있는 새로운 형태의 도파로형(waveguide-integrated) 광검출기를 개발했다.

‘도파로’란 빛을 특정한 경로로 손실 없이 효과적으로 유도하는 구조물을 의미한다. 온-칩(on-chip) 상에서 다양한 기능의 광학 회로를 구현하기 위해서는 도파로형 광검출기를 포함해 도파로를 기반으로 하는 광학 소자의 개발이 필수적으로 요구된다.

이번 기술은 기존에 광검출기 동작에 일반적으로 활용되는 밴드갭 흡수 원리와는 다르게 볼로미터 효과(Bolometric effect)*를 활용해 중적외선 스펙트럼 영역 전체를 대응할 수 있기 때문에 다양한 종류의 분자들의 실시간 센싱에 범용적으로 활용될 수 있다.

*볼로미터 효과(Bolometric effect): 빛을 흡수하면 온도가 올라가고, 그 온도 변화에 따라 전기적인 신호가 달라지는 원리

연구팀이 개발한 상온 동작 및 CMOS 공정 호환 중적외선 도파로형 광검출기는 기존 중적외선 센서 기술이 가진 냉각 필요성, 대량 생산의 어려움, 높은 비용 문제를 해결하는 혁신적인 기술로 평가된다.

이를 통해 환경 모니터링, 의료 진단, 산업 공정 관리, 국방 및 보안, 스마트 디바이스 등 다양한 응용 분야에 적용 가능하며, 차세대 중적외선 센서 기술의 핵심적인 돌파구를 제공할 것으로 기대된다.

김상현 교수는 “이번 연구는 기존 중적외선 광검출기 기술의 한계를 극복한 새로운 접근 방식이며, 향후 다양한 응용 분야에서 실용화될 가능성이 매우 크다”고 밝혔다. 또한, “특히 CMOS 공정과 호환되는 센서 기술로, 저비용 대량생산이 가능해 차세대 환경 모니터링 시스템, 스마트 제조 현장 등에서 적극 활용될 것”이라고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 심준섭 박사(現 하버드대학교 박사후 연구원)가 제1 저자로 참여해 국제 저명 학술지인 ‘빛, 과학과 응용(Light: Science & Applications, JCR 2.9%, IF=20.6)’에 2025년 3월 19일 자 발표됐다. (논문제목: Room-temperature waveguide-integrated photodetector using bolometric effect for mid-infrared spectroscopy applications, https://doi.org/10.1038/s41377-025-01803-3)

한편, 해당 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 진행됐다.

2025.03.27

조회수 2942

-

백세범 교수, 사이언스 어드밴시스 부편집장 임명

우리 대학 뇌인지과학과 백세범 교수가 세계적 권위의 과학 학술지인 사이언스 어드밴시스 (Science Advances)의 신경과학 (Neuroscience) 분과 부편집장(Associate Editor)으로 임명됐다고 14일 밝혔다.

이는 계산 신경과학 기반의 뇌 연구를 선도하고 있는 연구자인 백세범 교수의 탁월한 학문적 영향력과 학술적 소통 역량이 세계적으로 인정받은 성과다.

백세범 교수는 신경과학의 난제 중 하나였던 시각피질 뇌 지도 발생의 원리*를 세계 최초로 밝힌 이래, 지난 10여 년간의 연구를 통해 독창적인 이론 연구의 전문성을 인정받고 있다.

*시각피질 뇌 지도 발생의 원리: 포유류의 시각피질에서는 서로 다른 시각 정보(예: 색상, 방향 등)에 선택적으로 반응하는 신경세포들이 일정한 패턴을 이루며 배치되어 있는데 이를 기능성 뇌 지도(functional map)라고 함. 이 연구에서는 수학적 모델에 기반한 컴퓨터 시뮬레이션을 통하여 망막에 있는 신경세포들이 매우 단순한 물리적 상호작용에 따라 스스로 규칙적인 배열을 형성할 수 있으며 이렇게 형성된 구조가 시각피질에 투영되면서 다양한 기능성 뇌 지도가 만들어진다는 것을 설명하였음.

사이언스 어드밴시스는 미국 과학 진흥 협회(AAAS)가 발행하는 사이언스(Science) 저널의 온라인 자매지로, 과학 전 분야에 걸친 영향력 있는 연구를 다룬다. 2024년 기준 게재 승인 비율(acceptance rate)이 8.2%에 불과할 정도로 높은 수준의 연구 결과를 요구하며, 엄격한 검토 과정을 거친다.

백 교수는 신경과학 분과에서 연구 논문의 심사와 편집 업무에 참여하며, 전 세계 연구자들에게 중요한 과학적 발견을 전파하는 데 핵심적인 역할을 수행한다.

백 교수는 국내 1세대 계산신경과학자로서 이론적 모델 기반의 뇌 연구를 통해 신경과학의 다양한 현상들을 체계적으로 연계하여 설명하는 계산신경과학분야를 개척하고 있다.

최근에는 뇌신경망과 인공신경망의 비교에 기반한 인지 지능 발생 이론 연구들을 진행하며, 인간과 동물의 지능, 그리고 인공지능을 하나의 큰 틀에서 이해하려는 연구를 활발히 진행하고 있다.

백 교수는 그동안 스프링거-네이쳐(Springer-Nature)와 프론티어스(Frontiers) 그룹에서 발행하는 신경과학 저널들의 부편집장 및 편집위원으로 활동해 왔다. 2021년에는 KAIST 특이점 교수(Singularity Professor)에 임명되었으며, 2024년부터는 한국계산뇌과학회(CBrain) 회장직을 맡아 학회를 이끌고 있다.

백세범 교수는 “KAIST 교수진으로서 권위 있는 학술지의 편집위원으로 활동하게 되어 매우 기쁘며, 앞으로 뇌신경과학 분야의 다양한 연구 결과들의 심사 및 출판 과정을 진행하면서, 전 세계 연구자들과 교류를 통해 뇌신경과학 연구의 발전과 방향 설정에 기여하고 싶다”고 소감을 전했다.

백세범 교수, 사이언스 어드밴시스 부편집장 임명

우리 대학 뇌인지과학과 백세범 교수가 세계적 권위의 과학 학술지인 사이언스 어드밴시스 (Science Advances)의 신경과학 (Neuroscience) 분과 부편집장(Associate Editor)으로 임명됐다고 14일 밝혔다.

이는 계산 신경과학 기반의 뇌 연구를 선도하고 있는 연구자인 백세범 교수의 탁월한 학문적 영향력과 학술적 소통 역량이 세계적으로 인정받은 성과다.

백세범 교수는 신경과학의 난제 중 하나였던 시각피질 뇌 지도 발생의 원리*를 세계 최초로 밝힌 이래, 지난 10여 년간의 연구를 통해 독창적인 이론 연구의 전문성을 인정받고 있다.

*시각피질 뇌 지도 발생의 원리: 포유류의 시각피질에서는 서로 다른 시각 정보(예: 색상, 방향 등)에 선택적으로 반응하는 신경세포들이 일정한 패턴을 이루며 배치되어 있는데 이를 기능성 뇌 지도(functional map)라고 함. 이 연구에서는 수학적 모델에 기반한 컴퓨터 시뮬레이션을 통하여 망막에 있는 신경세포들이 매우 단순한 물리적 상호작용에 따라 스스로 규칙적인 배열을 형성할 수 있으며 이렇게 형성된 구조가 시각피질에 투영되면서 다양한 기능성 뇌 지도가 만들어진다는 것을 설명하였음.

사이언스 어드밴시스는 미국 과학 진흥 협회(AAAS)가 발행하는 사이언스(Science) 저널의 온라인 자매지로, 과학 전 분야에 걸친 영향력 있는 연구를 다룬다. 2024년 기준 게재 승인 비율(acceptance rate)이 8.2%에 불과할 정도로 높은 수준의 연구 결과를 요구하며, 엄격한 검토 과정을 거친다.

백 교수는 신경과학 분과에서 연구 논문의 심사와 편집 업무에 참여하며, 전 세계 연구자들에게 중요한 과학적 발견을 전파하는 데 핵심적인 역할을 수행한다.

백 교수는 국내 1세대 계산신경과학자로서 이론적 모델 기반의 뇌 연구를 통해 신경과학의 다양한 현상들을 체계적으로 연계하여 설명하는 계산신경과학분야를 개척하고 있다.

최근에는 뇌신경망과 인공신경망의 비교에 기반한 인지 지능 발생 이론 연구들을 진행하며, 인간과 동물의 지능, 그리고 인공지능을 하나의 큰 틀에서 이해하려는 연구를 활발히 진행하고 있다.

백 교수는 그동안 스프링거-네이쳐(Springer-Nature)와 프론티어스(Frontiers) 그룹에서 발행하는 신경과학 저널들의 부편집장 및 편집위원으로 활동해 왔다. 2021년에는 KAIST 특이점 교수(Singularity Professor)에 임명되었으며, 2024년부터는 한국계산뇌과학회(CBrain) 회장직을 맡아 학회를 이끌고 있다.

백세범 교수는 “KAIST 교수진으로서 권위 있는 학술지의 편집위원으로 활동하게 되어 매우 기쁘며, 앞으로 뇌신경과학 분야의 다양한 연구 결과들의 심사 및 출판 과정을 진행하면서, 전 세계 연구자들과 교류를 통해 뇌신경과학 연구의 발전과 방향 설정에 기여하고 싶다”고 소감을 전했다.

2025.03.14

조회수 2296

-

빛을 전기로, 에너지전환 핵심, 핫홀을 잡다

빛이 금속 나노 구조체에 닿으면 순간적으로 생성되는 플라즈모닉 핫전하(plasmonic hot carrier)는 광에너지를 전기 및 화학에너지 같은 고부가가치 에너지원으로 변환하는 중요한 매개체이다. 이 중 핫홀(hot hole)은 광전기화학 반응에 효율을 증폭시키지만 피코초(1조분의 1초) 수준의 극초단 시간 내에 열적으로 소멸되어 실용적인 응용이 되기 어려웠다. 한국 연구진이 핫홀을 더 오래 유지하고 흐름을 증폭시키는 기술을 개발하면서 차세대 고효율 광에너지 전환 기술의 상용화를 앞당기는 성과를 거두었다.

우리 대학 화학과 박정영 석좌교수 연구팀은 인하대 신소재공학과 이문상 교수 연구팀과 공동연구를 통해, 핫홀(hot hole) 흐름을 증폭시키고 이를 실시간으로 국소 전류 분포 맵핑을 하여 광전류 향상 메커니즘을 성공적으로 규명했다고 12일 밝혔다.

연구팀은 금속 나노 그물망을 특수한 반도체 소재(p형 질화갈륨) 기판 위에 배치한 나노 다이오드 구조를 만들어 기판 표면이 핫홀 추출을 촉진하도록 설계했다. 그 결과, 핫홀 추출 방향과 동일한 질화갈륨 기판에서는 다른 방향의 질화갈륨 기판보다 핫홀의 흐름 증폭 효과가 약 2배 증가시키는 데 성공했다.

또한, 광전도성 원자힘 현미경(Photoconductive Atomic Force Microscopy, pc-AFM) 기반의 광전류 맵핑 시스템을 활용해 나노미터(머리카락 두께의 10만 분의 1) 수준에서 핫홀의 흐름을 실시간 분석했다. 핫홀의 흐름이 주로 금 나노 그물망에 빛이 국소적으로 집중되는 ‘핫스팟’ 에서 강하게 활성화되지만, 질화갈륨 기판의 성장방향을 바꿈에 따라 핫스팟 이외의 영역에서도 핫홀의 흐름이 활성화되는 현상을 확인했다.

이 연구를 통해 연구진은 빛을 전기 및 화학 에너지로 변환하는 효율적인 방법을 찾았으며, 이를 활용하면 차세대 태양전지, 광촉매, 수소 생산 기술 등이 크게 발전할 것으로 기대된다.

박정영 교수는 “나노 다이오드기법을 이용하여 핫홀의 흐름을 처음으로 제어할 수 있었고 이를 이용하여 다양한 광전소자 및 광촉매 응용에 혁신적인 기여를 할 수 있을 것이다. 예를 들면 태양광을 이용한 에너지 변환 기술(태양전지, 수소 생성 등)에 획기적인 발전을 기대할 수 있으며 실시간 분석 기술을 개발하여 초소형 광전소자(광센서, 나노 반도체 소자) 개발에 응용이 가능”하다고 말했다.

화학과 이현화 박사와 텍사스 오스틴 대학 화학공학과 박유진 박사후연구원이 제1 저자로, 인하대학교 신소재공학과 이문상 교수와 KAIST 화학과 박정영 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구성과는 국제학술지‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’에 3월 7일 자로 온라인 게재됐다.

(논문 제목: Reconfiguring hot-hole flux via polarity modulation of p-GaN in plasmonic Schottky architectures)

DOI : https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adu0086

한편, 이 연구과제는 한국연구재단(NRF)의 지원을 받았다.

빛을 전기로, 에너지전환 핵심, 핫홀을 잡다

빛이 금속 나노 구조체에 닿으면 순간적으로 생성되는 플라즈모닉 핫전하(plasmonic hot carrier)는 광에너지를 전기 및 화학에너지 같은 고부가가치 에너지원으로 변환하는 중요한 매개체이다. 이 중 핫홀(hot hole)은 광전기화학 반응에 효율을 증폭시키지만 피코초(1조분의 1초) 수준의 극초단 시간 내에 열적으로 소멸되어 실용적인 응용이 되기 어려웠다. 한국 연구진이 핫홀을 더 오래 유지하고 흐름을 증폭시키는 기술을 개발하면서 차세대 고효율 광에너지 전환 기술의 상용화를 앞당기는 성과를 거두었다.

우리 대학 화학과 박정영 석좌교수 연구팀은 인하대 신소재공학과 이문상 교수 연구팀과 공동연구를 통해, 핫홀(hot hole) 흐름을 증폭시키고 이를 실시간으로 국소 전류 분포 맵핑을 하여 광전류 향상 메커니즘을 성공적으로 규명했다고 12일 밝혔다.

연구팀은 금속 나노 그물망을 특수한 반도체 소재(p형 질화갈륨) 기판 위에 배치한 나노 다이오드 구조를 만들어 기판 표면이 핫홀 추출을 촉진하도록 설계했다. 그 결과, 핫홀 추출 방향과 동일한 질화갈륨 기판에서는 다른 방향의 질화갈륨 기판보다 핫홀의 흐름 증폭 효과가 약 2배 증가시키는 데 성공했다.

또한, 광전도성 원자힘 현미경(Photoconductive Atomic Force Microscopy, pc-AFM) 기반의 광전류 맵핑 시스템을 활용해 나노미터(머리카락 두께의 10만 분의 1) 수준에서 핫홀의 흐름을 실시간 분석했다. 핫홀의 흐름이 주로 금 나노 그물망에 빛이 국소적으로 집중되는 ‘핫스팟’ 에서 강하게 활성화되지만, 질화갈륨 기판의 성장방향을 바꿈에 따라 핫스팟 이외의 영역에서도 핫홀의 흐름이 활성화되는 현상을 확인했다.

이 연구를 통해 연구진은 빛을 전기 및 화학 에너지로 변환하는 효율적인 방법을 찾았으며, 이를 활용하면 차세대 태양전지, 광촉매, 수소 생산 기술 등이 크게 발전할 것으로 기대된다.

박정영 교수는 “나노 다이오드기법을 이용하여 핫홀의 흐름을 처음으로 제어할 수 있었고 이를 이용하여 다양한 광전소자 및 광촉매 응용에 혁신적인 기여를 할 수 있을 것이다. 예를 들면 태양광을 이용한 에너지 변환 기술(태양전지, 수소 생성 등)에 획기적인 발전을 기대할 수 있으며 실시간 분석 기술을 개발하여 초소형 광전소자(광센서, 나노 반도체 소자) 개발에 응용이 가능”하다고 말했다.

화학과 이현화 박사와 텍사스 오스틴 대학 화학공학과 박유진 박사후연구원이 제1 저자로, 인하대학교 신소재공학과 이문상 교수와 KAIST 화학과 박정영 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구성과는 국제학술지‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’에 3월 7일 자로 온라인 게재됐다.

(논문 제목: Reconfiguring hot-hole flux via polarity modulation of p-GaN in plasmonic Schottky architectures)

DOI : https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adu0086

한편, 이 연구과제는 한국연구재단(NRF)의 지원을 받았다.

2025.03.12

조회수 3050

-

뼈처럼 사용할수록 더 강해지는 신소재 개발

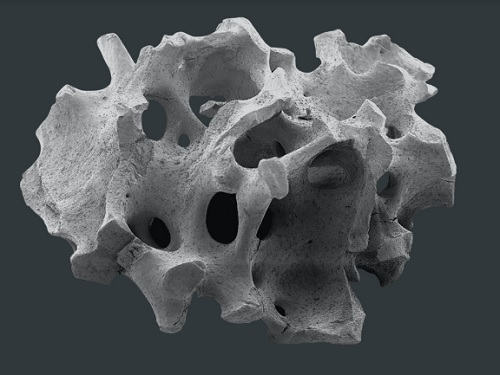

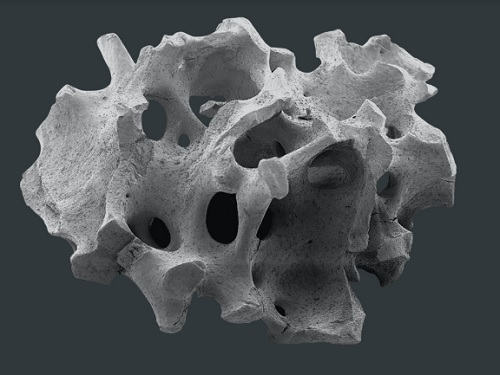

아파트 건물, 차량 등을 구성한 재료는 반복 하중을 받으면 시간이 지남에 따라 성능이 저하되어 고장과 파괴가 발생한다. 한미 공동연구진이 뼈에 하중이 가해지면 내부의 피로부터 미네랄이 합성되어 골밀도를 증가시키는 원리에서 영감을 얻은 생체모방기술을 이용하여 사용할수록 단단해지는 신소재를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 강성훈 교수 연구팀이 존스홉킨스 대학, 조지아 공과대학과 공동연구를 통해 뼈가 운동을 하면 더 강해지는 것과 같이 반복적으로 사용할수록 더욱 강해지는 신소재를 개발했다고 20일 밝혔다.

강성훈 교수 연구팀은 기존의 재료가 반복적으로 사용할수록 성능이 저하되는 문제를 해결하고자 뼈가 운동과 같이 응력이 가해졌을 때 세포의 작용에 의해 미네랄을 형성해서 더욱 강해지는 특성에서 영감을 받아, 세포의 작용에 의존하지 않고도 응력을 가하면 스스로 미네랄을 합성해 더욱 강해져 다양한 응용 분야에서 사용이 가능할 것으로 기대되는 신소재를 개발했다.

연구팀은 세포의 작용을 대체하기 위해서 힘을 많이 가할수록 더 많은 전하를 생성하는 다공성 압전(힘을 전기로 변환하는 작용) 바탕재를 만든 후 그 안에 피와 유사한 미네랄 성분을 갖는 전해질을 넣은 복합재료를 합성했다.

그리고 이 재료에 주기적인 힘을 가한 후 재료의 물성 변화를 측정한 결과, 응력의 빈도와 크기에 비례해서 재료의 강성이 향상되고 아울러 에너지 소산 능력도 향상되는 결과를 보였다.

이러한 특성을 갖는 이유는 미네랄이 반복적인 응력에 의해 다공성 재료 내부에 형성되고 커다란 힘이 가해졌을 때는 파괴되면서 에너지를 소산시키고 다시 반복적인 응력을 가하면 미네랄이 다시 형성되기 때문임을 마이크로 CT를 이용한 내부 구조 촬영을 통해 밝혀냈다.

이는 기존의 재료들이 반복적으로 사용할수록 강성과 충격 흡수 능력이 감소되는 것과 달리 사용할수록 강성과 충격 흡수 능력이 동시에 향상되는 특성을 보여 주었다.

또한 이 재료는 가해지는 응력의 크기와 빈도에 비례해서 특성이 향상되기에 구조물의 용도에 적합한 기계적 물성 분포를 갖도록 자가 조정이 가능하며 자가 치유 능력을 갖고 있다.

강성훈 교수는 “이번 연구를 통해서 개발된 신소재는 기존 재료에 비해 반복적으로 사용할수록 강성과 충격 흡수가 잘되는 특성을 가지게 되므로 인공 관절 뿐만 아니라, 항공기, 선박, 자동차, 구조물 등 다양한 분야에 원리가 응용될 수 있을 것으로 기대된다”라고 말했다.

강성훈 교수가 교신저자로 발표한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시즈(Science Advances)' 2월 11권 6호에 출판됐다. (논문명 : A material dynamically enhancing both load-bearing and energy-dissipation capability under cyclic loading)

DOI:10.1126/sciadv.adt3979

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업 (Brain Pool Plus)의 지원을 받아 존스홉킨스대학 극한재료연구소와 조지아 공과대학과 공동연구로 수행됐다.

뼈처럼 사용할수록 더 강해지는 신소재 개발

아파트 건물, 차량 등을 구성한 재료는 반복 하중을 받으면 시간이 지남에 따라 성능이 저하되어 고장과 파괴가 발생한다. 한미 공동연구진이 뼈에 하중이 가해지면 내부의 피로부터 미네랄이 합성되어 골밀도를 증가시키는 원리에서 영감을 얻은 생체모방기술을 이용하여 사용할수록 단단해지는 신소재를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 강성훈 교수 연구팀이 존스홉킨스 대학, 조지아 공과대학과 공동연구를 통해 뼈가 운동을 하면 더 강해지는 것과 같이 반복적으로 사용할수록 더욱 강해지는 신소재를 개발했다고 20일 밝혔다.

강성훈 교수 연구팀은 기존의 재료가 반복적으로 사용할수록 성능이 저하되는 문제를 해결하고자 뼈가 운동과 같이 응력이 가해졌을 때 세포의 작용에 의해 미네랄을 형성해서 더욱 강해지는 특성에서 영감을 받아, 세포의 작용에 의존하지 않고도 응력을 가하면 스스로 미네랄을 합성해 더욱 강해져 다양한 응용 분야에서 사용이 가능할 것으로 기대되는 신소재를 개발했다.

연구팀은 세포의 작용을 대체하기 위해서 힘을 많이 가할수록 더 많은 전하를 생성하는 다공성 압전(힘을 전기로 변환하는 작용) 바탕재를 만든 후 그 안에 피와 유사한 미네랄 성분을 갖는 전해질을 넣은 복합재료를 합성했다.

그리고 이 재료에 주기적인 힘을 가한 후 재료의 물성 변화를 측정한 결과, 응력의 빈도와 크기에 비례해서 재료의 강성이 향상되고 아울러 에너지 소산 능력도 향상되는 결과를 보였다.

이러한 특성을 갖는 이유는 미네랄이 반복적인 응력에 의해 다공성 재료 내부에 형성되고 커다란 힘이 가해졌을 때는 파괴되면서 에너지를 소산시키고 다시 반복적인 응력을 가하면 미네랄이 다시 형성되기 때문임을 마이크로 CT를 이용한 내부 구조 촬영을 통해 밝혀냈다.

이는 기존의 재료들이 반복적으로 사용할수록 강성과 충격 흡수 능력이 감소되는 것과 달리 사용할수록 강성과 충격 흡수 능력이 동시에 향상되는 특성을 보여 주었다.

또한 이 재료는 가해지는 응력의 크기와 빈도에 비례해서 특성이 향상되기에 구조물의 용도에 적합한 기계적 물성 분포를 갖도록 자가 조정이 가능하며 자가 치유 능력을 갖고 있다.

강성훈 교수는 “이번 연구를 통해서 개발된 신소재는 기존 재료에 비해 반복적으로 사용할수록 강성과 충격 흡수가 잘되는 특성을 가지게 되므로 인공 관절 뿐만 아니라, 항공기, 선박, 자동차, 구조물 등 다양한 분야에 원리가 응용될 수 있을 것으로 기대된다”라고 말했다.

강성훈 교수가 교신저자로 발표한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시즈(Science Advances)' 2월 11권 6호에 출판됐다. (논문명 : A material dynamically enhancing both load-bearing and energy-dissipation capability under cyclic loading)

DOI:10.1126/sciadv.adt3979

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업 (Brain Pool Plus)의 지원을 받아 존스홉킨스대학 극한재료연구소와 조지아 공과대학과 공동연구로 수행됐다.

2025.02.20

조회수 4365

‘슝’ 스스로 움직이는 생명체 세포로봇 개발

현재 전 세계적으로 마이크로 및 나노급의 작은 입자 기반의 비생명체 자가 추진 로봇 기술은 활발하게 연구되고 있는 반면에, 세포와 같은 생명체 구성 요소를 직접 활용한 세포로봇 연구는 아직 초기 단계에 머물러 있다. 우리 연구진이 세포 기반 시스템의 자율적으로 이동하는 세포로봇을 개발하는데 성공했다. 향후 정밀 약물 전달이나 차세대 세포 기반 치료법의 원천기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 화학과 최인성 교수 연구팀이 외부 동력 장치나 복잡한 기계 구조 없이, 생체 부산물인 ‘요소(urea)’*를 연료로 사용하는 자가 추진 세포로봇을 개발했다고 30일 밝혔다.

*요소(urea): 사람을 포함한 대부분의 동물 체내에서 단백질을 분해하면서 생기는 노폐물로 생명체 안에서는 단백질 대사 과정에서 암모니아를 독성이 낮은 형태로 전환하여 배출하는 중요한 역할을 함

연구팀이 구현한 세포로봇은 방향성을 갖고 스스로 이동할 수 있으며, 원하는 물질을 운반하거나 주변 환경 제어 기능을 탑재할 수 있는 다기능성 플랫폼으로 설계됐다.

연구팀은 쉽고 안정적으로 얻을 수 있는 생명체이면서 부산물로 생성된 에탄올 활용 가능성이 있고, 인공적인 복잡한 외부 장치 없이 생명체 스스로 만들어내는 물질을 활용할 수 있는 ‘효모’에 주목했다.

제빵과 막걸리 발효에 사용되는 효모(이스트, yeast)는 포도당을 분해해 에너지를 얻는 대사 과정에서 알코올(에탄올)을 부산물로 생성하는데, 연구팀은 이때 생성된 에탄올을 활용해 효모 표면에 생체친화적인 방식으로 나노 껍질을 형성할 수 있는 원천기술을 개발했다.

이를 위해, 알코올산화효소(AOx)와 겨자무과산화효소(HRP)로 구성된 효소 시스템을 도입했다. 이 효소 시스템은 효모의 포도당 분해 반응과 연계된 연쇄적 효소 반응을 유도하며, 그 결과로 멜라닌 계열의 나노껍질이 효모 표면에 형성된다.

특히, 이번에 개발된 화학적 방법론은 효모가 성장하고 분열하는 동안에도 나노껍질 형성이 지속적으로 일어나도록 설계돼 있어서, 세포의 형태 변화에 따라 비대칭적인 세포-껍질 구조가 자연스럽게 생성된다.

예를 들어, 분열 중인 세포 전체를 감싸는 껍질이 형성되기도 하지만, 모세포 부분에는 껍질이 생성되고 딸세포 부분에는 형성되지 않는 구조도 만들어진다.

연구팀은 세포를 감싸는 나노껍질에 우레아제(urease)*를 부착하고 세포로봇의 움직임을 관찰했다. 우레아제는 요소를 분해하는 촉매 역할을 하며 세포로봇이 스스로 움직일 수 있도록 구동력을 만들어내는 핵심 역할을 수행하며 비대칭 구조를 가진 세포로봇이 보다 명확한 방향성을 갖고 자가 추진하는 현상을 확인했다.

*우레아제(urease): 요소를 분해해 암모니아와 이산화탄소를 만드는 효소

이번에 개발된 세포로봇은 세포 주위에 존재하는 물질만으로 자가 추진이 가능하고, 자석이나 레이저 등 복잡한 외부 제어 장치에 의존하지 않아 구동 메커니즘이 훨씬 간단하고 생체친화적이다. 또한, 나노껍질에 다양한 효소를 화학적으로 접합할 수 있어, 다양한 생체 물질을 연료로 활용하는 세포로봇의 확장 개발도 가능하다.

이번 연구의 제1 저자인 화학과 김나영 박사과정은 “자가 추진 세포로봇은 스스로 환경을 감지하고 반응하며 움직이는 능력을 지닌 새로운 개념의 플랫폼으로, 향후 암세포 표적 치료나 정밀 약물전달시스템 등에서 중요한 역할을 할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’에 지난 6월 25일 오후 2시(미국 동부시각) 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Autonomous Chemo-Metabolic Construction of Anisotropic Cell-in-Shell Nanobiohybrids in Enzyme-Powered Cell Microrobots; 국문 번역 : 효소 구동 세포 마이크로로봇 구축에서의 자율적인 화학-대사 반응을 통해 형성된 비등방성 세포내껍질 나노바이오하이브리드

※ DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.adu5451

한편, 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업 중견연구과제(제목: 세포대사 연계형 단일세포나노피포화)의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.30 조회수 280

‘슝’ 스스로 움직이는 생명체 세포로봇 개발

현재 전 세계적으로 마이크로 및 나노급의 작은 입자 기반의 비생명체 자가 추진 로봇 기술은 활발하게 연구되고 있는 반면에, 세포와 같은 생명체 구성 요소를 직접 활용한 세포로봇 연구는 아직 초기 단계에 머물러 있다. 우리 연구진이 세포 기반 시스템의 자율적으로 이동하는 세포로봇을 개발하는데 성공했다. 향후 정밀 약물 전달이나 차세대 세포 기반 치료법의 원천기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 화학과 최인성 교수 연구팀이 외부 동력 장치나 복잡한 기계 구조 없이, 생체 부산물인 ‘요소(urea)’*를 연료로 사용하는 자가 추진 세포로봇을 개발했다고 30일 밝혔다.

*요소(urea): 사람을 포함한 대부분의 동물 체내에서 단백질을 분해하면서 생기는 노폐물로 생명체 안에서는 단백질 대사 과정에서 암모니아를 독성이 낮은 형태로 전환하여 배출하는 중요한 역할을 함

연구팀이 구현한 세포로봇은 방향성을 갖고 스스로 이동할 수 있으며, 원하는 물질을 운반하거나 주변 환경 제어 기능을 탑재할 수 있는 다기능성 플랫폼으로 설계됐다.

연구팀은 쉽고 안정적으로 얻을 수 있는 생명체이면서 부산물로 생성된 에탄올 활용 가능성이 있고, 인공적인 복잡한 외부 장치 없이 생명체 스스로 만들어내는 물질을 활용할 수 있는 ‘효모’에 주목했다.

제빵과 막걸리 발효에 사용되는 효모(이스트, yeast)는 포도당을 분해해 에너지를 얻는 대사 과정에서 알코올(에탄올)을 부산물로 생성하는데, 연구팀은 이때 생성된 에탄올을 활용해 효모 표면에 생체친화적인 방식으로 나노 껍질을 형성할 수 있는 원천기술을 개발했다.

이를 위해, 알코올산화효소(AOx)와 겨자무과산화효소(HRP)로 구성된 효소 시스템을 도입했다. 이 효소 시스템은 효모의 포도당 분해 반응과 연계된 연쇄적 효소 반응을 유도하며, 그 결과로 멜라닌 계열의 나노껍질이 효모 표면에 형성된다.

특히, 이번에 개발된 화학적 방법론은 효모가 성장하고 분열하는 동안에도 나노껍질 형성이 지속적으로 일어나도록 설계돼 있어서, 세포의 형태 변화에 따라 비대칭적인 세포-껍질 구조가 자연스럽게 생성된다.

예를 들어, 분열 중인 세포 전체를 감싸는 껍질이 형성되기도 하지만, 모세포 부분에는 껍질이 생성되고 딸세포 부분에는 형성되지 않는 구조도 만들어진다.

연구팀은 세포를 감싸는 나노껍질에 우레아제(urease)*를 부착하고 세포로봇의 움직임을 관찰했다. 우레아제는 요소를 분해하는 촉매 역할을 하며 세포로봇이 스스로 움직일 수 있도록 구동력을 만들어내는 핵심 역할을 수행하며 비대칭 구조를 가진 세포로봇이 보다 명확한 방향성을 갖고 자가 추진하는 현상을 확인했다.

*우레아제(urease): 요소를 분해해 암모니아와 이산화탄소를 만드는 효소

이번에 개발된 세포로봇은 세포 주위에 존재하는 물질만으로 자가 추진이 가능하고, 자석이나 레이저 등 복잡한 외부 제어 장치에 의존하지 않아 구동 메커니즘이 훨씬 간단하고 생체친화적이다. 또한, 나노껍질에 다양한 효소를 화학적으로 접합할 수 있어, 다양한 생체 물질을 연료로 활용하는 세포로봇의 확장 개발도 가능하다.

이번 연구의 제1 저자인 화학과 김나영 박사과정은 “자가 추진 세포로봇은 스스로 환경을 감지하고 반응하며 움직이는 능력을 지닌 새로운 개념의 플랫폼으로, 향후 암세포 표적 치료나 정밀 약물전달시스템 등에서 중요한 역할을 할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’에 지난 6월 25일 오후 2시(미국 동부시각) 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Autonomous Chemo-Metabolic Construction of Anisotropic Cell-in-Shell Nanobiohybrids in Enzyme-Powered Cell Microrobots; 국문 번역 : 효소 구동 세포 마이크로로봇 구축에서의 자율적인 화학-대사 반응을 통해 형성된 비등방성 세포내껍질 나노바이오하이브리드

※ DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.adu5451

한편, 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업 중견연구과제(제목: 세포대사 연계형 단일세포나노피포화)의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.30 조회수 280 가벼운 숨결·압력·소리까지 감지, 맞춤형 촉각 센서 개발

로봇이 물체를 잡을 때나, 의료기기가 몸의 맥박을 감지할 때 촉각 센서는 손끝처럼 ‘눌림’을 느끼는 기술이다. 기존 센서들은 반응이 느리거나 여러 번 쓰면 정확도가 떨어지는 단점이 있었는데, 한국 연구진이 가벼운 숨결, 압력, 소리까지 정확하고 빠르게 감지할 수 있어, 일상적인 움직임부터 의료용 진단까지 폭넓게 사용할 수 있는 센서를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 국가과학기술연구회(NST, 이사장 김영식) 산하 한국전자통신연구원(ETRI, 원장 방승찬)과의 공동연구를 통해 기존 촉각 센서 기술의 구조적 한계를 극복한 혁신적 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

이번 공동연구의 핵심은 ‘열성형 기반 3차원 전자 구조(Thermoformed 3D Electronics, T3DE)’를 적용해 유연성과 정밀성, 반복 내구성을 동시에 확보한 맞춤형 촉각 센서를 구현한 것이다.

특히, 소프트 엘라스토머(고무, 실리콘 등 쭉 늘렸다가 놓으면 다시 원래 모양으로 돌아오는 재료) 기반 센서가 갖는 느린 응답속도, 높은 히스테리시스*, 크립(오랫동안 힘을 가했을 때 재료가 천천히 변형되는 현상) 오차 등 구조적 문제를 극복하면서도 다양한 환경에서 정밀하게 작동하는 플랫폼으로 주목받고 있다.

* 히스테리시스(Hysteresis): 한 번 받았던 힘이나 변화가 기억처럼 남아서, 똑같은 자극을 주더라도 항상 같은 결과가 나오지 않는 현상

T3DE 센서는 2차원 필름 위에 정밀하게 전극을 형성한 후, 열과 압력을 가해 3차원 구조로 성형하는 과정을 통해 제작된다. 특히 센서 상부의 전극과 지지 다리 구조는 목적에 따라 기계적 물성을 조절할 수 있도록 설계되어 있으며, 지지 다리의 두께, 길이, 개수 등 미세한 구조 매개변수를 조정함으로써 센서의 영률(Young’s modulus)*을 10Pa에서 1MPa까지 폭넓게 설정할 수 있다. 이 수치는 피부, 근육, 힘줄 등의 생체조직과 유사한 수준으로, 실제 생체 인터페이스용 센서로도 유용하다.

* 영률(Young’s modulus): 재료의 강성을 나타내는 지표로, 이번 연구에서는 다양한 생체조직과 일치하는 수준까지 조절 가능함

이번에 개발된 T3DE 센서는 공기를 유전체로 활용해 전력 소비를 줄이는 동시에, 민감도, 응답속도, 온도 안정성, 반복 정밀도 측면에서도 우수한 성능을 보였다.

실험 결과, 해당 센서는 △민감도 5,884 kPa⁻¹ △응답속도 0.1ms(1,000분의 1초보다 짧은 시간) △히스테리시스 0.5% 이하 △5,000회 반복 측정에서도 정밀도 99.9% 이상을 유지하는 내구성을 입증했다.

연구팀은 이 센서를 활용해 고해상도 40×70 배열하여, 총 2,800개의 센서를 촘촘히 구성, 운동 중 발바닥의 압력 분포를 실시간 시각화하고, 손목 맥박 측정을 통한 혈관 건강 상태 평가 가능성도 확인했다. 또한, 상용 음향 센서 수준의 소리 감지 실험에서도 성공적인 결과를 얻었다. 즉, 이 센서는 발바닥 압력, 맥박, 소리까지 매우 정확하고 빠르게 측정할 수 있어서 운동, 건강, 소리 감지 등 다양한 분야에 활용될 수 있다.

T3DE 기술은 증강현실(AR) 기반 외과 수술 훈련 시스템에도 적용됐다. 각 센서 요소마다 서로 다른 영률을 부여해 실제 생체조직과 유사한 강성을 구현했으며, 수술 절개 시 가해지는 압력 강도에 따라 시각·촉각 피드백을 동시에 제공하고, 너무 깊이 베거나, 위험한 부위를 건드리면 실시간 위험 경고 기능까지 갖춘 시스템이 구현되었다. 이는 의료 교육의 몰입도와 정확성을 획기적으로 향상할 수 있는 기술로 평가된다.

우리 대학 박인규 교수는 “이 센서는 설계 단계에서부터 정밀하게 조절할 수 있어 다양한 환경에서도 안정적으로 작동한다”며, “일상생활은 물론 의료, 재활, 가상현실 등 다양한 분야에서 쓸 수 있을 것”이라고 밝혔다.

본 연구는 ETRI 최중락 박사, KAIST 한찬규 석사, 이돈호 박사과정이 공동 제1저자로 참여했으며, 박인규 교수가 전체 연구를 총괄했다. 연구 결과는 세계적 권위의 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 2025년 5월호에 게재됐으며, 해당 논문은 사이언스 어드밴시스 공식 SNS 채널(Facebook, Twitter)을 통해 전 세계에 소개되기도 했다.

※ 논문명: Thermoforming 2D films into 3D electronics for high-performance, customizable tactile sensing

※ DOI: 10.1126/sciadv.adv0057

이번 연구는 산업통상자원부, 한국연구재단, 한국산업기술평가관리원의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.23 조회수 725

가벼운 숨결·압력·소리까지 감지, 맞춤형 촉각 센서 개발

로봇이 물체를 잡을 때나, 의료기기가 몸의 맥박을 감지할 때 촉각 센서는 손끝처럼 ‘눌림’을 느끼는 기술이다. 기존 센서들은 반응이 느리거나 여러 번 쓰면 정확도가 떨어지는 단점이 있었는데, 한국 연구진이 가벼운 숨결, 압력, 소리까지 정확하고 빠르게 감지할 수 있어, 일상적인 움직임부터 의료용 진단까지 폭넓게 사용할 수 있는 센서를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 국가과학기술연구회(NST, 이사장 김영식) 산하 한국전자통신연구원(ETRI, 원장 방승찬)과의 공동연구를 통해 기존 촉각 센서 기술의 구조적 한계를 극복한 혁신적 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

이번 공동연구의 핵심은 ‘열성형 기반 3차원 전자 구조(Thermoformed 3D Electronics, T3DE)’를 적용해 유연성과 정밀성, 반복 내구성을 동시에 확보한 맞춤형 촉각 센서를 구현한 것이다.

특히, 소프트 엘라스토머(고무, 실리콘 등 쭉 늘렸다가 놓으면 다시 원래 모양으로 돌아오는 재료) 기반 센서가 갖는 느린 응답속도, 높은 히스테리시스*, 크립(오랫동안 힘을 가했을 때 재료가 천천히 변형되는 현상) 오차 등 구조적 문제를 극복하면서도 다양한 환경에서 정밀하게 작동하는 플랫폼으로 주목받고 있다.

* 히스테리시스(Hysteresis): 한 번 받았던 힘이나 변화가 기억처럼 남아서, 똑같은 자극을 주더라도 항상 같은 결과가 나오지 않는 현상

T3DE 센서는 2차원 필름 위에 정밀하게 전극을 형성한 후, 열과 압력을 가해 3차원 구조로 성형하는 과정을 통해 제작된다. 특히 센서 상부의 전극과 지지 다리 구조는 목적에 따라 기계적 물성을 조절할 수 있도록 설계되어 있으며, 지지 다리의 두께, 길이, 개수 등 미세한 구조 매개변수를 조정함으로써 센서의 영률(Young’s modulus)*을 10Pa에서 1MPa까지 폭넓게 설정할 수 있다. 이 수치는 피부, 근육, 힘줄 등의 생체조직과 유사한 수준으로, 실제 생체 인터페이스용 센서로도 유용하다.

* 영률(Young’s modulus): 재료의 강성을 나타내는 지표로, 이번 연구에서는 다양한 생체조직과 일치하는 수준까지 조절 가능함

이번에 개발된 T3DE 센서는 공기를 유전체로 활용해 전력 소비를 줄이는 동시에, 민감도, 응답속도, 온도 안정성, 반복 정밀도 측면에서도 우수한 성능을 보였다.

실험 결과, 해당 센서는 △민감도 5,884 kPa⁻¹ △응답속도 0.1ms(1,000분의 1초보다 짧은 시간) △히스테리시스 0.5% 이하 △5,000회 반복 측정에서도 정밀도 99.9% 이상을 유지하는 내구성을 입증했다.

연구팀은 이 센서를 활용해 고해상도 40×70 배열하여, 총 2,800개의 센서를 촘촘히 구성, 운동 중 발바닥의 압력 분포를 실시간 시각화하고, 손목 맥박 측정을 통한 혈관 건강 상태 평가 가능성도 확인했다. 또한, 상용 음향 센서 수준의 소리 감지 실험에서도 성공적인 결과를 얻었다. 즉, 이 센서는 발바닥 압력, 맥박, 소리까지 매우 정확하고 빠르게 측정할 수 있어서 운동, 건강, 소리 감지 등 다양한 분야에 활용될 수 있다.

T3DE 기술은 증강현실(AR) 기반 외과 수술 훈련 시스템에도 적용됐다. 각 센서 요소마다 서로 다른 영률을 부여해 실제 생체조직과 유사한 강성을 구현했으며, 수술 절개 시 가해지는 압력 강도에 따라 시각·촉각 피드백을 동시에 제공하고, 너무 깊이 베거나, 위험한 부위를 건드리면 실시간 위험 경고 기능까지 갖춘 시스템이 구현되었다. 이는 의료 교육의 몰입도와 정확성을 획기적으로 향상할 수 있는 기술로 평가된다.

우리 대학 박인규 교수는 “이 센서는 설계 단계에서부터 정밀하게 조절할 수 있어 다양한 환경에서도 안정적으로 작동한다”며, “일상생활은 물론 의료, 재활, 가상현실 등 다양한 분야에서 쓸 수 있을 것”이라고 밝혔다.

본 연구는 ETRI 최중락 박사, KAIST 한찬규 석사, 이돈호 박사과정이 공동 제1저자로 참여했으며, 박인규 교수가 전체 연구를 총괄했다. 연구 결과는 세계적 권위의 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 2025년 5월호에 게재됐으며, 해당 논문은 사이언스 어드밴시스 공식 SNS 채널(Facebook, Twitter)을 통해 전 세계에 소개되기도 했다.

※ 논문명: Thermoforming 2D films into 3D electronics for high-performance, customizable tactile sensing

※ DOI: 10.1126/sciadv.adv0057

이번 연구는 산업통상자원부, 한국연구재단, 한국산업기술평가관리원의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.23 조회수 725 이제 고해상도 분광기가 스마트폰에 쏙 들어간다

색은 빛의 파장이 인간의 눈에 인식되는 방식으로, 단순한 미적 요소를 넘어 물질의 성분이나 상태 같은 중요한 과학적 정보를 담고 있다. 분광기는 빛을 파장별로 분해해 물성을 분석하는 광학 장비로, 재료 분석, 화학 성분 검출, 생명과학 연구 등 다양한 과학 및 산업 분야에서 폭넓게 사용되고 있다. 기존의 고분해능 분광기는 크고 복잡해 일상 전반에 사용이 어려웠으나, 우리 연구진이 개발한 초소형 고해상도 분광기 덕분에 앞으로는 스마트폰이나 웨어러블 기기 속에서도 빛의 색 정보를 활용할 수 있을 전망이다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 이중층 무질서 메타표면*을 이용한 복원 기반 분광기 기술을 개발하는 데 성공했다고 13일 밝혔다.

*이중충 메타표면: 두 겹의 무질서한 나노 구조층을 통해 빛을 복잡하게 산란시켜, 파장별로 고유하고 예측 가능한 스페클 패턴을 만들어내는 혁신적 광학 소자

기존의 고분해능 분광기는 수십 센티미터 수준으로 폼 팩터가 크고, 정확도를 유지하기 위한 복잡한 교정 과정이 필요하다. 이는 근본적으로 무지개가 색을 분리하듯 빛의 파장을 빛의 진행 방향으로 분리하는 전통적인 분산 부품의 작동 원리에서 기인한다. 이 때문에, 빛의 색 정보가 일상 전반에 유용하게 활용될 수 있음에도 분광 기술은 실험실이나 산업 제조 현장 수준으로 그 활용성이 제한되고 있다.

연구팀은 빛의 색 정보를 빛의 진행 방향으로 일대일 대응시키는 회절격자나 프리즘을 사용하는 기존의 분광 패러다임에서 벗어나 설계된 무질서 구조를 광학 부품으로 활용하는 방식을 고안했다. 이때, ‘복잡한 무작위적 패턴(스페클*)’을 정확하게 구현하기 위해 수십-수백 나노미터 크기의 구조체를 활용해 빛의 전파 과정을 자유롭게 조절할 수 있는 메타표면을 활용하였다.

* 스페클: 여러 파면의 빛이 간섭해 만들어지는 불규칙한 밝기의 광 패턴

구체적으로, 이중층 무질서 메타표면을 구현해 파장 특이적인 방식으로 스페클 패턴을 생성하고, 카메라로 측정된 무작위 패턴을 보고 그 빛의 정밀한 색 정보(파장)를 복원 해내는 방식을 개발했다.

그 결과, 단 한 장의 영상 촬영만으로 손톱보다 작은(1cm 미만) 장치에서 1 나노미터(nm) 수준의 고해상도로 가시광-적외선 (440~1,300nm) 범대역의 빛을 정확하게 측정하는 신개념 분광기 기술을 개발하는 데 성공했다.

이번 연구에 제1 저자로 참여한 이동구 연구원은 “이번 기술은 상용 이미지 센서에 직접 통합된 방식으로 구현돼, 앞으로는 모바일 기기에 내장된 형태로 일상에서도 빛의 파장 정보를 손쉽게 취득하고 이용할 수 있을 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

장무석 교수는 “R(빨강), G(초록), B(파랑) 3가지 색 성분으로만 구분해서 인식되는 기존 RGB 삼색 기반 머신 비전 분야에서 한계를 뛰어넘는 기술로 활용 분야도 다양하다”며, “음식 성분 분석, 농작물 상태 진단, 피부 건강 측정, 환경 오염 감지, 바이오·의료 진단 등 실험실 수준의 기술을 일상 수준의 머신 비전 기술로 지평을 넓힌 기술로 다양한 활용 연구가 기대된다” 라고 말했다.

이어 “또한, 파장과 공간 정보를 고해상도로 동시에 기록하는 초분광 영상이나, 여러 파장의 빛들을 정밀하게 원하는 형태로 제어하는 3D 광집속 기술, 아주 짧은 시간 동안 일어나는 현상을 포착하는 초고속 이미징 기술 등 다양한 첨단 광학 기술로 확장도 가능하다”라고 밝혔다.

해당 연구 결과는 KAIST 바이오및뇌공학과 이동구 박사과정, 송국호 박사과정이 공동 제1 저자, 장무석 교수가 교신저자로 참여했으며 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스 (Science Advances)' 2025년 5월 28일 온라인판에 게재됐다.

※논문명 : Reconstructive spectrometer using double-layer disordered metasurfaces

※DOI: 10.1126/sciadv.adv2376

이번 연구는 삼성미래기술육성사업과 과학기술정보통신부 한국연구재단이 주관하는 우수신진연구자사업, 선도연구센터지원사업(ERC), 바이오·의료기술개발사업 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.13 조회수 1326

이제 고해상도 분광기가 스마트폰에 쏙 들어간다

색은 빛의 파장이 인간의 눈에 인식되는 방식으로, 단순한 미적 요소를 넘어 물질의 성분이나 상태 같은 중요한 과학적 정보를 담고 있다. 분광기는 빛을 파장별로 분해해 물성을 분석하는 광학 장비로, 재료 분석, 화학 성분 검출, 생명과학 연구 등 다양한 과학 및 산업 분야에서 폭넓게 사용되고 있다. 기존의 고분해능 분광기는 크고 복잡해 일상 전반에 사용이 어려웠으나, 우리 연구진이 개발한 초소형 고해상도 분광기 덕분에 앞으로는 스마트폰이나 웨어러블 기기 속에서도 빛의 색 정보를 활용할 수 있을 전망이다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 이중층 무질서 메타표면*을 이용한 복원 기반 분광기 기술을 개발하는 데 성공했다고 13일 밝혔다.

*이중충 메타표면: 두 겹의 무질서한 나노 구조층을 통해 빛을 복잡하게 산란시켜, 파장별로 고유하고 예측 가능한 스페클 패턴을 만들어내는 혁신적 광학 소자

기존의 고분해능 분광기는 수십 센티미터 수준으로 폼 팩터가 크고, 정확도를 유지하기 위한 복잡한 교정 과정이 필요하다. 이는 근본적으로 무지개가 색을 분리하듯 빛의 파장을 빛의 진행 방향으로 분리하는 전통적인 분산 부품의 작동 원리에서 기인한다. 이 때문에, 빛의 색 정보가 일상 전반에 유용하게 활용될 수 있음에도 분광 기술은 실험실이나 산업 제조 현장 수준으로 그 활용성이 제한되고 있다.

연구팀은 빛의 색 정보를 빛의 진행 방향으로 일대일 대응시키는 회절격자나 프리즘을 사용하는 기존의 분광 패러다임에서 벗어나 설계된 무질서 구조를 광학 부품으로 활용하는 방식을 고안했다. 이때, ‘복잡한 무작위적 패턴(스페클*)’을 정확하게 구현하기 위해 수십-수백 나노미터 크기의 구조체를 활용해 빛의 전파 과정을 자유롭게 조절할 수 있는 메타표면을 활용하였다.

* 스페클: 여러 파면의 빛이 간섭해 만들어지는 불규칙한 밝기의 광 패턴

구체적으로, 이중층 무질서 메타표면을 구현해 파장 특이적인 방식으로 스페클 패턴을 생성하고, 카메라로 측정된 무작위 패턴을 보고 그 빛의 정밀한 색 정보(파장)를 복원 해내는 방식을 개발했다.

그 결과, 단 한 장의 영상 촬영만으로 손톱보다 작은(1cm 미만) 장치에서 1 나노미터(nm) 수준의 고해상도로 가시광-적외선 (440~1,300nm) 범대역의 빛을 정확하게 측정하는 신개념 분광기 기술을 개발하는 데 성공했다.

이번 연구에 제1 저자로 참여한 이동구 연구원은 “이번 기술은 상용 이미지 센서에 직접 통합된 방식으로 구현돼, 앞으로는 모바일 기기에 내장된 형태로 일상에서도 빛의 파장 정보를 손쉽게 취득하고 이용할 수 있을 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

장무석 교수는 “R(빨강), G(초록), B(파랑) 3가지 색 성분으로만 구분해서 인식되는 기존 RGB 삼색 기반 머신 비전 분야에서 한계를 뛰어넘는 기술로 활용 분야도 다양하다”며, “음식 성분 분석, 농작물 상태 진단, 피부 건강 측정, 환경 오염 감지, 바이오·의료 진단 등 실험실 수준의 기술을 일상 수준의 머신 비전 기술로 지평을 넓힌 기술로 다양한 활용 연구가 기대된다” 라고 말했다.

이어 “또한, 파장과 공간 정보를 고해상도로 동시에 기록하는 초분광 영상이나, 여러 파장의 빛들을 정밀하게 원하는 형태로 제어하는 3D 광집속 기술, 아주 짧은 시간 동안 일어나는 현상을 포착하는 초고속 이미징 기술 등 다양한 첨단 광학 기술로 확장도 가능하다”라고 밝혔다.

해당 연구 결과는 KAIST 바이오및뇌공학과 이동구 박사과정, 송국호 박사과정이 공동 제1 저자, 장무석 교수가 교신저자로 참여했으며 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스 (Science Advances)' 2025년 5월 28일 온라인판에 게재됐다.

※논문명 : Reconstructive spectrometer using double-layer disordered metasurfaces

※DOI: 10.1126/sciadv.adv2376

이번 연구는 삼성미래기술육성사업과 과학기술정보통신부 한국연구재단이 주관하는 우수신진연구자사업, 선도연구센터지원사업(ERC), 바이오·의료기술개발사업 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.13 조회수 1326 백금 없이도 되는 고성능 수전해 성공..수소경제 성큼

수소는 탄소를 배출하지 않는 청정 에너지원으로 주목받고 있다. 이 가운데 물을 전기로 분해하는 수전해(water electrolysis) 기술은 친환경 수소 생산 방식으로 주목받으며, 특히 양이온 교환막 수전해(PEMWE)는 고순도 수소를 고압으로 생산할 수 있어 차세대 수소 생산 기술로 평가받는다. 그러나 기존 PEMWE 기술은 고가의 귀금속 촉매와 코팅재에 대한 의존도가 높아, 상용화에 한계를 안고 있었다. 우리 연구진이 이러한 기술적·경제적 병목을 해결할 새로운 해법을 제시했다.

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수 연구팀이 한국에너지기술연구원(원장 이창근) 두기수 박사와의 공동연구를 통해, 고가의 백금(Pt) 코팅 없이도 고성능을 구현할 수 있는 차세대 수전해 기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

연구팀은 수전해 전극에서 고활성 촉매로 주목받는 ‘이리듐 산화물(IrOx)’이 제 성능을 발휘하지 못하는 주된 원인에 집중하였다. 그 이유는 전자 전달이 비효율적으로 일어나기 때문이고 그 해결책으로 단순한 촉매 입자 크기 조절만으로도 성능을 극대화할 수 있음을 세계 최초로 입증했다.

이번 연구에서 이리듐 산화물 촉매가 백금 코팅 없이도 우수한 성능을 내지 못하는 이유가 수전해 전극에서 본래부터 함께 사용되는 핵심 구성 요소인 촉매–이온전도체(이하 이오노머)–Ti(티타늄) 기판 사이에서 발생하는 ‘전자 이동 저항’때문이라는 것을 밝혀냈다.

특히, 촉매–이오노머–티타늄 기판 사이에서 전자 통로가 차단되는 ‘핀치 오프(pinch-off)’ 현상이 전도성 저하의 핵심 원인임을 규명했다. 이오노머는 전자 절연체에 가까운 특성을 갖고 있어, 촉매 입자 주위를 감쌀 경우 전자 흐름을 방해한다. 특히 이오노머가 티타늄 기판과 맞닿은 경우 티타늄 기판의 표면산화층에 전자 장벽이 형성되어 저항을 더욱 높이는 것으로 나타났다.

이에 연구팀은 다양한 입자 크기의 촉매를 제작·비교하고, 단일 셀 평가 및 다중 물리 시뮬레이션을 통해 이리듐 산화물 입자의 크기를 20 나노미터(nm) 이상 크기의 촉매 입자를 사용할 경우, 이오노머 혼합 영역이 줄어들어 전자 통로가 확보되고 전도성이 회복된다는 사실을 세계 최초로 실험적으로 입증했다.

또한, 정밀한 계면 구조 설계를 통해 반응성을 확보하면서도 전자 이동을 동시에 보장하는 계면 구조 최적화에 성공했다. 이를 통해 기존에 불가피하다고 여겨졌던 촉매 활성도와 전도도 사이의 상충 관계를 정밀한 계면 설계로 극복할 수 있음을 보여주었다.

이번 성과는 고성능 촉매 소재 개발은 물론, 향후 귀금속 사용량을 획기적으로 줄이면서도 고효율을 달성할 수 있는 양이온 교환막 수전해 시스템 상용화에 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다.

김희탁 교수는 “이번 연구는 고성능 수전해 기술의 병목현상이었던 계면 전도성 문제를 해소할 수 있는 새로운 인터페이스 설계 전략을 제시한 것”이라며, “백금 등 고가 소재 없이도 고성능을 확보할 수 있어, 수소 경제 실현에 한 걸음 더 가까워진 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 박지수 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 본 연구 성과는 에너지 및 환경 분야 최고 권위 국제 학술지인 ‘에너지 및 환경과학(Energy & Environmental Science, IF: 32.4, 2025년)’에 6월 7일 자로 게재됐으며 그 혁신성과 파급력을 인정받았다. (논문 제목: On the interface electron transport problem of highly active IrOx catalysts, DOI: 10.1039/D4EE05816J)

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 신재생에너지핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.11 조회수 1454

백금 없이도 되는 고성능 수전해 성공..수소경제 성큼

수소는 탄소를 배출하지 않는 청정 에너지원으로 주목받고 있다. 이 가운데 물을 전기로 분해하는 수전해(water electrolysis) 기술은 친환경 수소 생산 방식으로 주목받으며, 특히 양이온 교환막 수전해(PEMWE)는 고순도 수소를 고압으로 생산할 수 있어 차세대 수소 생산 기술로 평가받는다. 그러나 기존 PEMWE 기술은 고가의 귀금속 촉매와 코팅재에 대한 의존도가 높아, 상용화에 한계를 안고 있었다. 우리 연구진이 이러한 기술적·경제적 병목을 해결할 새로운 해법을 제시했다.

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수 연구팀이 한국에너지기술연구원(원장 이창근) 두기수 박사와의 공동연구를 통해, 고가의 백금(Pt) 코팅 없이도 고성능을 구현할 수 있는 차세대 수전해 기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

연구팀은 수전해 전극에서 고활성 촉매로 주목받는 ‘이리듐 산화물(IrOx)’이 제 성능을 발휘하지 못하는 주된 원인에 집중하였다. 그 이유는 전자 전달이 비효율적으로 일어나기 때문이고 그 해결책으로 단순한 촉매 입자 크기 조절만으로도 성능을 극대화할 수 있음을 세계 최초로 입증했다.

이번 연구에서 이리듐 산화물 촉매가 백금 코팅 없이도 우수한 성능을 내지 못하는 이유가 수전해 전극에서 본래부터 함께 사용되는 핵심 구성 요소인 촉매–이온전도체(이하 이오노머)–Ti(티타늄) 기판 사이에서 발생하는 ‘전자 이동 저항’때문이라는 것을 밝혀냈다.

특히, 촉매–이오노머–티타늄 기판 사이에서 전자 통로가 차단되는 ‘핀치 오프(pinch-off)’ 현상이 전도성 저하의 핵심 원인임을 규명했다. 이오노머는 전자 절연체에 가까운 특성을 갖고 있어, 촉매 입자 주위를 감쌀 경우 전자 흐름을 방해한다. 특히 이오노머가 티타늄 기판과 맞닿은 경우 티타늄 기판의 표면산화층에 전자 장벽이 형성되어 저항을 더욱 높이는 것으로 나타났다.

이에 연구팀은 다양한 입자 크기의 촉매를 제작·비교하고, 단일 셀 평가 및 다중 물리 시뮬레이션을 통해 이리듐 산화물 입자의 크기를 20 나노미터(nm) 이상 크기의 촉매 입자를 사용할 경우, 이오노머 혼합 영역이 줄어들어 전자 통로가 확보되고 전도성이 회복된다는 사실을 세계 최초로 실험적으로 입증했다.

또한, 정밀한 계면 구조 설계를 통해 반응성을 확보하면서도 전자 이동을 동시에 보장하는 계면 구조 최적화에 성공했다. 이를 통해 기존에 불가피하다고 여겨졌던 촉매 활성도와 전도도 사이의 상충 관계를 정밀한 계면 설계로 극복할 수 있음을 보여주었다.

이번 성과는 고성능 촉매 소재 개발은 물론, 향후 귀금속 사용량을 획기적으로 줄이면서도 고효율을 달성할 수 있는 양이온 교환막 수전해 시스템 상용화에 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다.

김희탁 교수는 “이번 연구는 고성능 수전해 기술의 병목현상이었던 계면 전도성 문제를 해소할 수 있는 새로운 인터페이스 설계 전략을 제시한 것”이라며, “백금 등 고가 소재 없이도 고성능을 확보할 수 있어, 수소 경제 실현에 한 걸음 더 가까워진 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 박지수 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 본 연구 성과는 에너지 및 환경 분야 최고 권위 국제 학술지인 ‘에너지 및 환경과학(Energy & Environmental Science, IF: 32.4, 2025년)’에 6월 7일 자로 게재됐으며 그 혁신성과 파급력을 인정받았다. (논문 제목: On the interface electron transport problem of highly active IrOx catalysts, DOI: 10.1039/D4EE05816J)

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 신재생에너지핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.11 조회수 1454 해킹 피해도 젠더따라 다르다..SNS분석으로 디지털 격차 경고

수백만 개의 계정이 해킹되어 사이버 범죄를 조장하고 있음에도 불구하고, 기존 해킹 관련 연구는 기술적 측면에만 집중돼 있었다. 이에 우리 연구진은 SNS 빅데이터에 인공지능 분석법을 적용해 해킹 피해에 대한 남녀 간 행동 패턴 차이를 규명했으며, 이를 바탕으로 해킹 피해 완화 정책과 맞춤형 보안 대응 역량 강화 프로그램의 개발이 시급하다는 점을 제시했다.

우리 대학 과학기술정책대학원 최문정 교수 연구팀이 젠더에 따라 디지털 해킹 피해 경험 및 대응 방식이 다르다는 사실을 규명했다고 8일 밝혔다.

이번 연구는 ‘디지털 격차’중에서도 ‘제3레벨 디지털 격차(The Third-Level Digital Divide)’의 관점에서, 젠더에 따른 해킹 피해 경험의 차이를 분석했다. ‘제3레벨 디지털 격차’는 유사한 디지털 접근성과 사용 능력을 갖춘 사용자들 사이에서 나타나는 디지털 활용 결과의 사회적 불균형을 의미한다.

연구팀은 소셜미디어(SNS) 트위터(現 X) 데이터를 기반으로 13,000건 이상의 해킹 관련 게시글을 인공지능으로 분석한 결과, 여성은 디지털 서비스 전반에서, 남성은 특히 게임 관련 서비스에서 해킹 피해 경험을 더 많이 공유하는 경향이 있음을 밝혀냈다.

특히, 해킹 피해 이후의 대응 방식에서도 젠더 차이가 뚜렷하게 나타났다. 남성은 해킹 출처를 추적하거나 계정을 복구하는 등의 방식으로 대응하는 반면, 여성은 문제를 신고하거나 도움을 요청하는 등 사회적 지원을 활용하는 경향을 보였다.

허은진(Ern Chern Khor) 박사과정생은 “디지털 격차를 논의할 때 단순히 인터넷 접근성이나 모바일 기기 사용 능력에만 초점을 맞추는 경향이 있다. 그러나 본 연구는 디지털 접근성과 역량이 유사함에도 불구하고 디지털 경험의 사회적 영향이 다르게 나타나는 ‘제3레벨의 디지털 격차’에 주목했다는 점에서 연구의 의미가 있다”고 밝혔다.

최문정 교수는 “디지털 시대에 100세 인생을 살아가는 누구나 디지털 보안 문제를 겪을 수 있다. 하지만, 해킹 피해가 실제로 발생하기 전까지는 어떻게 대응해야 할지 알기 어렵다. 사고 대응 매뉴얼과 같이 인구 사회학적 특성에 따른 행동 패턴을 반영한 맞춤형 보안 교육 및 지원이 효과적일 것”이라고 강조했다.

이번 연구는 과학기술정책대학원 박사과정 허은진(Ern Chern Khor)이 제1 저자로 참여한 연구로 정보통신정책과 디지털 미디어 분야의 세계적 학술지인 ‘소셜 사이언스 컴퓨터 리뷰(Social Science Computer Review)’에 4월 29일 자 온라인으로 출간됐다.

※논문명: 트위터 데이터를 활용한 해킹 피해 경험의 젠더 격차 연구: 제3레벨 디지털 격차를 중심으로 (Exploring Gender Disparities in Experiences of Being Hacked Using Twitter Data: A Focus on the Third-Level Digital Divide)

※DOI: 10.1177/08944393251334974

이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구 과학기술-인문사회융합 중견연구사업 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.09 조회수 1340

해킹 피해도 젠더따라 다르다..SNS분석으로 디지털 격차 경고

수백만 개의 계정이 해킹되어 사이버 범죄를 조장하고 있음에도 불구하고, 기존 해킹 관련 연구는 기술적 측면에만 집중돼 있었다. 이에 우리 연구진은 SNS 빅데이터에 인공지능 분석법을 적용해 해킹 피해에 대한 남녀 간 행동 패턴 차이를 규명했으며, 이를 바탕으로 해킹 피해 완화 정책과 맞춤형 보안 대응 역량 강화 프로그램의 개발이 시급하다는 점을 제시했다.

우리 대학 과학기술정책대학원 최문정 교수 연구팀이 젠더에 따라 디지털 해킹 피해 경험 및 대응 방식이 다르다는 사실을 규명했다고 8일 밝혔다.

이번 연구는 ‘디지털 격차’중에서도 ‘제3레벨 디지털 격차(The Third-Level Digital Divide)’의 관점에서, 젠더에 따른 해킹 피해 경험의 차이를 분석했다. ‘제3레벨 디지털 격차’는 유사한 디지털 접근성과 사용 능력을 갖춘 사용자들 사이에서 나타나는 디지털 활용 결과의 사회적 불균형을 의미한다.

연구팀은 소셜미디어(SNS) 트위터(現 X) 데이터를 기반으로 13,000건 이상의 해킹 관련 게시글을 인공지능으로 분석한 결과, 여성은 디지털 서비스 전반에서, 남성은 특히 게임 관련 서비스에서 해킹 피해 경험을 더 많이 공유하는 경향이 있음을 밝혀냈다.

특히, 해킹 피해 이후의 대응 방식에서도 젠더 차이가 뚜렷하게 나타났다. 남성은 해킹 출처를 추적하거나 계정을 복구하는 등의 방식으로 대응하는 반면, 여성은 문제를 신고하거나 도움을 요청하는 등 사회적 지원을 활용하는 경향을 보였다.

허은진(Ern Chern Khor) 박사과정생은 “디지털 격차를 논의할 때 단순히 인터넷 접근성이나 모바일 기기 사용 능력에만 초점을 맞추는 경향이 있다. 그러나 본 연구는 디지털 접근성과 역량이 유사함에도 불구하고 디지털 경험의 사회적 영향이 다르게 나타나는 ‘제3레벨의 디지털 격차’에 주목했다는 점에서 연구의 의미가 있다”고 밝혔다.

최문정 교수는 “디지털 시대에 100세 인생을 살아가는 누구나 디지털 보안 문제를 겪을 수 있다. 하지만, 해킹 피해가 실제로 발생하기 전까지는 어떻게 대응해야 할지 알기 어렵다. 사고 대응 매뉴얼과 같이 인구 사회학적 특성에 따른 행동 패턴을 반영한 맞춤형 보안 교육 및 지원이 효과적일 것”이라고 강조했다.

이번 연구는 과학기술정책대학원 박사과정 허은진(Ern Chern Khor)이 제1 저자로 참여한 연구로 정보통신정책과 디지털 미디어 분야의 세계적 학술지인 ‘소셜 사이언스 컴퓨터 리뷰(Social Science Computer Review)’에 4월 29일 자 온라인으로 출간됐다.

※논문명: 트위터 데이터를 활용한 해킹 피해 경험의 젠더 격차 연구: 제3레벨 디지털 격차를 중심으로 (Exploring Gender Disparities in Experiences of Being Hacked Using Twitter Data: A Focus on the Third-Level Digital Divide)

※DOI: 10.1177/08944393251334974

이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구 과학기술-인문사회융합 중견연구사업 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.09 조회수 1340 온도에 반응해 말랑·딱딱 변하는 전자잉크 나왔다

스마트폰 같은 딱딱한 전자기기는 안정적인 성능을 제공하지만 착용시 불편함을 주는 반면, 얇고 유연한 웨어러블 기기는 착용감은 뛰어나지만 부드러운 특성 때문에 정밀한 조작에 한계가 있다. 국내 연구진이 온도에 따라 딱딱함과 부드러움을 자유자재로 전환할 수 있는‘액체금속 전자잉크’를 개발해, 가변강성을 갖춘 전자기기의 새로운 패러다임을 열고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 서울대 박성준 교수 연구팀, 우리 대학 신소재공학과 스티브 박 교수 연구팀과 공동연구를 통해, 상온에서 마이크로 스케일(머리카락보다 얇은 구조)의 미세 선폭 회로 인쇄가 가능하고 온도에 따라 딱딱함과 부드러움을 자유자재로 조절할 수 있는 액체금속 전자잉크를 개발했다고 4일 밝혔다.

연구팀이 개발한 전자잉크는 정밀한 인쇄가 가능한 물성과 우수한 전기전도성을 동시에 갖추고 있으며, 딱딱함과 부드러움을 자유자재로 조절할 수 있는 전자소자를 상온에서 정밀 제작할 수 있는 획기적인 기술이다.

이 전자잉크는 상용 인쇄회로 기판(PCB) 수준의 복잡한 고해상도 다층 회로 인쇄가 가능하며, 완성된 전자기기는 온도에 반응해 딱딱한 형태를 유연하게 변화시킬 수 있다.

연구팀은 기존 전자기기의 고정된 형태의 한계를 극복하기 위해 체온 근처(29.8 ℃)에서 녹는 액체금속 갈륨에 주목했다. 갈륨은 고체 상태에서는 매우 단단하지만 녹으면 부드러운 액체가 돼 큰 폭의 강성 변화가 가능하다. 하지만 기존 갈륨은 물방울처럼 뭉치려는 성질(높은 표면장력)과 액체 상태에서의 불안정성 때문에 정밀한 회로 제작이 어려웠고, 제조 과정에서 원치 않는 상변화가 일어나는 문제가 있었다.

이러한 갈륨의 한계를 극복하기 위해 산성도(pH) 제어 기반 액체금속 전자 잉크 프린팅 기술을 개발했다.

먼저, 마이크로 크기의 갈륨 입자를 디메틸 설폭사이드(Dimethyl Sulfoxide, 이하 DMSO)라는 중성 용매에 친수성 폴리우레탄 고분자와 함께 섞어 전자 잉크를 제작했다. 이때 DMSO 용매의 중성 상태 덕분에 갈륨 입자들이 고분자 매트릭스에 골고루 분산된 안정적인 고점성 잉크가 형성되며, 이를 통해 상온에서 고해상도 회로 인쇄가 가능해진다.

그리고 인쇄 후에는 가열 과정에서 DMSO 용매가 분해되면서 산성 물질을 생성하고, 이 산성 환경에서 갈륨 입자들 표면의 산화막이 제거돼 입자들이 물리적으로 연결되면서 전기가 통하고 강성을 조절할 수 있는 회로가 형성된다.

연구팀은 이러한 2단계 공정을 통해 상온에서는 안정적인 인쇄가 가능하면서도 완성 후에는 우수한 전기전도성과 가변강성 특성을 갖는 전자소자를 구현할 수 있었다.

개발된 전자잉크는 머리카락 굵기의 절반 (약 50μm)인 미세 선폭으로 정밀한 회로를 인쇄할 수 있으며, 우수한 전기전도도(2.27×10⁶ S/m)와 함께 1,465배나 되는 강성 조절 비율을 제공한다. 이는 플라스틱처럼 딱딱한 상태에서 고무처럼 말랑한 상태까지 자유자재로 변할 수 있음을 뜻한다.

또한 스크린 프린팅, 딥 코팅 등 기존 인쇄 방법들과 호환돼 고해상 대면적 회로 제작은 물론 복잡한 3차원 형태의 다양한 전자기기 제작을 가능하게 한다.

연구팀은 이 기술을 활용해 평상시에는 딱딱한 휴대용 전자기기로 사용하다가 몸에 착용하면 부드러운 웨어러블 헬스케어 기기로 변환되는 가변형 다목적 기기를 개발했다. 뿐만 아니라, 수술 시에는 딱딱한 상태로 정밀한 조작과 뇌 삽입이 가능하지만 뇌 조직 내에서는 부드럽게 변해 조직 내 염증반응을 최소화하는 뇌 탐침을 구현함으로써 이식용 소자로서의 활용 가능성도 입증했다.

정재웅 교수는 “전자 잉크 용매의 산성도 조절을 통해 갈륨 입자들을 전기·기계적 연결하는 독창적 기술로 액체금속 프린팅의 고질적인 문제를 해결하고 상온에서 초정밀 고해상 회로 제작을 가능하게 한 것이 이번 연구의 핵심”이라며 “하나의 기기가 상황에 따라 딱딱한 상태와 부드러운 상태로 자유자재로 변환될 수 있어 다목적 전자기기, 의료 기술, 로봇 분야 등에서 다양한 응용이 가능할 것”이라고 말했다.

전기및전자공학부 이시목 박사과정 학생과 부산대 이건희 교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’에 5월 30일 字에 게재됐다.

(논문명 : Phase-Change Metal Ink with pH-Controlled Chemical Sintering for Versatile and Scalable Fabrication of Variable Stiffness Electronics, DOI/10.1126/sciadv.adv4921)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부에서 추진하는 한국연구재단 중견연구지원사업, 기초연구실지원사업, 보스턴-코리아 공동연구 프로젝트, BK21 FOUR 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.04 조회수 1585

온도에 반응해 말랑·딱딱 변하는 전자잉크 나왔다

스마트폰 같은 딱딱한 전자기기는 안정적인 성능을 제공하지만 착용시 불편함을 주는 반면, 얇고 유연한 웨어러블 기기는 착용감은 뛰어나지만 부드러운 특성 때문에 정밀한 조작에 한계가 있다. 국내 연구진이 온도에 따라 딱딱함과 부드러움을 자유자재로 전환할 수 있는‘액체금속 전자잉크’를 개발해, 가변강성을 갖춘 전자기기의 새로운 패러다임을 열고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 서울대 박성준 교수 연구팀, 우리 대학 신소재공학과 스티브 박 교수 연구팀과 공동연구를 통해, 상온에서 마이크로 스케일(머리카락보다 얇은 구조)의 미세 선폭 회로 인쇄가 가능하고 온도에 따라 딱딱함과 부드러움을 자유자재로 조절할 수 있는 액체금속 전자잉크를 개발했다고 4일 밝혔다.

연구팀이 개발한 전자잉크는 정밀한 인쇄가 가능한 물성과 우수한 전기전도성을 동시에 갖추고 있으며, 딱딱함과 부드러움을 자유자재로 조절할 수 있는 전자소자를 상온에서 정밀 제작할 수 있는 획기적인 기술이다.

이 전자잉크는 상용 인쇄회로 기판(PCB) 수준의 복잡한 고해상도 다층 회로 인쇄가 가능하며, 완성된 전자기기는 온도에 반응해 딱딱한 형태를 유연하게 변화시킬 수 있다.

연구팀은 기존 전자기기의 고정된 형태의 한계를 극복하기 위해 체온 근처(29.8 ℃)에서 녹는 액체금속 갈륨에 주목했다. 갈륨은 고체 상태에서는 매우 단단하지만 녹으면 부드러운 액체가 돼 큰 폭의 강성 변화가 가능하다. 하지만 기존 갈륨은 물방울처럼 뭉치려는 성질(높은 표면장력)과 액체 상태에서의 불안정성 때문에 정밀한 회로 제작이 어려웠고, 제조 과정에서 원치 않는 상변화가 일어나는 문제가 있었다.

이러한 갈륨의 한계를 극복하기 위해 산성도(pH) 제어 기반 액체금속 전자 잉크 프린팅 기술을 개발했다.

먼저, 마이크로 크기의 갈륨 입자를 디메틸 설폭사이드(Dimethyl Sulfoxide, 이하 DMSO)라는 중성 용매에 친수성 폴리우레탄 고분자와 함께 섞어 전자 잉크를 제작했다. 이때 DMSO 용매의 중성 상태 덕분에 갈륨 입자들이 고분자 매트릭스에 골고루 분산된 안정적인 고점성 잉크가 형성되며, 이를 통해 상온에서 고해상도 회로 인쇄가 가능해진다.

그리고 인쇄 후에는 가열 과정에서 DMSO 용매가 분해되면서 산성 물질을 생성하고, 이 산성 환경에서 갈륨 입자들 표면의 산화막이 제거돼 입자들이 물리적으로 연결되면서 전기가 통하고 강성을 조절할 수 있는 회로가 형성된다.

연구팀은 이러한 2단계 공정을 통해 상온에서는 안정적인 인쇄가 가능하면서도 완성 후에는 우수한 전기전도성과 가변강성 특성을 갖는 전자소자를 구현할 수 있었다.

개발된 전자잉크는 머리카락 굵기의 절반 (약 50μm)인 미세 선폭으로 정밀한 회로를 인쇄할 수 있으며, 우수한 전기전도도(2.27×10⁶ S/m)와 함께 1,465배나 되는 강성 조절 비율을 제공한다. 이는 플라스틱처럼 딱딱한 상태에서 고무처럼 말랑한 상태까지 자유자재로 변할 수 있음을 뜻한다.

또한 스크린 프린팅, 딥 코팅 등 기존 인쇄 방법들과 호환돼 고해상 대면적 회로 제작은 물론 복잡한 3차원 형태의 다양한 전자기기 제작을 가능하게 한다.

연구팀은 이 기술을 활용해 평상시에는 딱딱한 휴대용 전자기기로 사용하다가 몸에 착용하면 부드러운 웨어러블 헬스케어 기기로 변환되는 가변형 다목적 기기를 개발했다. 뿐만 아니라, 수술 시에는 딱딱한 상태로 정밀한 조작과 뇌 삽입이 가능하지만 뇌 조직 내에서는 부드럽게 변해 조직 내 염증반응을 최소화하는 뇌 탐침을 구현함으로써 이식용 소자로서의 활용 가능성도 입증했다.

정재웅 교수는 “전자 잉크 용매의 산성도 조절을 통해 갈륨 입자들을 전기·기계적 연결하는 독창적 기술로 액체금속 프린팅의 고질적인 문제를 해결하고 상온에서 초정밀 고해상 회로 제작을 가능하게 한 것이 이번 연구의 핵심”이라며 “하나의 기기가 상황에 따라 딱딱한 상태와 부드러운 상태로 자유자재로 변환될 수 있어 다목적 전자기기, 의료 기술, 로봇 분야 등에서 다양한 응용이 가능할 것”이라고 말했다.

전기및전자공학부 이시목 박사과정 학생과 부산대 이건희 교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’에 5월 30일 字에 게재됐다.

(논문명 : Phase-Change Metal Ink with pH-Controlled Chemical Sintering for Versatile and Scalable Fabrication of Variable Stiffness Electronics, DOI/10.1126/sciadv.adv4921)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부에서 추진하는 한국연구재단 중견연구지원사업, 기초연구실지원사업, 보스턴-코리아 공동연구 프로젝트, BK21 FOUR 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.04 조회수 1585 ‘라이보’ 캣처럼 민첩하게 벽도 달린다..산악·험지 수색도 거뜬

우리 대학이 개발한 사족보행 로봇 ‘라이보(Raibo)’가 이제 계단, 틈, 벽, 잔해 등 불연속적이고 복잡한 지형에서도 고속으로 이동할 수 있게 됐다. 수직 벽을 달리고, 1.3m 폭의 간격을 뛰어넘으며, 징검다리 위를 시속 약 14.4Km로 질주하고, 30°경사·계단·징검다리가 혼합된 지형에서도 빠르고 민첩하게 움직이는 성능을 입증했다. 머지않아 라이보는 재난 현장 탐색이나 산악 수색 등 실질적인 임무 수행에 본격적으로 투입될 것으로 기대된다.

우리 대학 기계공학과 황보제민 교수 연구팀이 벽, 계단, 징검다리 등 불연속적이고 복잡한 지형에서도 시속 14.4km(4m/s)의 고속 보행이 가능한 사족 보행 로봇 내비게이션 프레임워크를 개발했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 복잡하고 불연속적인 지형에서 로봇이 빠르고 안전하게 목표 지점까지 도달할 수 있도록 하는 사족 보행 내비게이션 시스템을 개발했다.

이를 위해 문제를 두 단계로 분해해 접근했는데, 첫째는 발 디딤 위치(foothold)를 계획하는 플래너(planner), 둘째는 계획된 발 디딤 위치를 정확히 따라가는 트래커(tracker)를 개발하는 것이다.

먼저, 플래너 모듈은 신경망 기반 휴리스틱을 활용한 샘플링 기반 최적화 방식을 통해 물리적으로 가능한 발 디딤 위치(foothold)를 빠르게 탐색하고, 시뮬레이션 롤아웃을 통해 최적 경로를 검증한다.

기존 방식들이 발 디딤 위치 외에도 접촉 시점, 로봇 자세 등의 다양한 요소를 함께 고려한 반면, 본 연구에서는 발 디딤 위치만을 탐색 공간으로 설정함으로써 계산 복잡도를 크게 낮췄다. 또한 고양이의 보행 방식에서 착안하여, 뒷발이 앞발이 밟았던 곳을 디디는 구조를 도입해 계산 복잡도를 다시 한번 크게 낮출 수 있었다.

두 번째, 트래커 모듈은 계획된 위치에 정확히 발을 디딜 수 있도록 학습되며, 트래킹 학습은 적절한 난이도의 환경에서 경쟁적으로 이루어진 생성 모델을 통해 진행된다.

트래커는 로봇이 계획된 위치에 정확하게 발을 디딜 수 있도록 강화학습을 통해 학습되며, 이 과정에서 ‘맵 생성기(map generator)’라는 생성 모델이 목표 분포를 제공한다.

이 생성 모델과 트래커는 동시에 경쟁적으로 학습돼, 트래커가 점진적으로 어려운 난이도에 적응할 수 있도록 설계됐다. 이후 학습된 트래커의 특성과 성능을 반영할 수 있도록, 트래커가 실행 가능한 디딤 위치 계획을 생성하는 샘플링 기반 플래너를 설계했다.

이 계층적 구조는 기존 기법 대비 계획 속도와 안정도 모두에서 우수한 성능을 보였으며, 실험을 통해 다양한 장애물과 불연속 지형에서의 고속 보행 능력과 처음 보는 지형에 대해서도 범용적으로 적용 가능함을 입증하였다.

황보제민 교수는 "기존에 상당히 큰 계산량을 요구하던 불연속 지형에서의 고속 네비게이션 문제를 오직 발자국의 위치를 어떻게 선정하는가의 간단한 관점으로 접근하였고, 고양이의 발디딤에서 착안하여 앞발이 디딘 곳을 뒷발이 딛도록 해 계산량을 획기적으로 줄일 수 있었다”며“보행 로봇이 극복할 수 있는 불연속 지형의 범위를 획기적으로 넓히고, 이를 고속으로 주행할 수 있도록 하여, 로봇이 재난현장 탐색이나 산악 수색 등 실제적 임무를 수행하는 데에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구 성과는 국제 학술지 사이언스 로보틱스(Science Robotics) 2025년 5월호에 게재됐다.

(논문명 : High- speed control and navigation for quadrupedal robots on complex and discrete terrain, https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.ads6192)

유튜브링크 : https://youtu.be/EZbM594T3c4?si=kfxLF2XnVUvYVIyk https://youtu.be/EZbM594T3c4?si=jbp-IzHURIfWI8y2

2025.06.04 조회수 2196

‘라이보’ 캣처럼 민첩하게 벽도 달린다..산악·험지 수색도 거뜬

우리 대학이 개발한 사족보행 로봇 ‘라이보(Raibo)’가 이제 계단, 틈, 벽, 잔해 등 불연속적이고 복잡한 지형에서도 고속으로 이동할 수 있게 됐다. 수직 벽을 달리고, 1.3m 폭의 간격을 뛰어넘으며, 징검다리 위를 시속 약 14.4Km로 질주하고, 30°경사·계단·징검다리가 혼합된 지형에서도 빠르고 민첩하게 움직이는 성능을 입증했다. 머지않아 라이보는 재난 현장 탐색이나 산악 수색 등 실질적인 임무 수행에 본격적으로 투입될 것으로 기대된다.

우리 대학 기계공학과 황보제민 교수 연구팀이 벽, 계단, 징검다리 등 불연속적이고 복잡한 지형에서도 시속 14.4km(4m/s)의 고속 보행이 가능한 사족 보행 로봇 내비게이션 프레임워크를 개발했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 복잡하고 불연속적인 지형에서 로봇이 빠르고 안전하게 목표 지점까지 도달할 수 있도록 하는 사족 보행 내비게이션 시스템을 개발했다.

이를 위해 문제를 두 단계로 분해해 접근했는데, 첫째는 발 디딤 위치(foothold)를 계획하는 플래너(planner), 둘째는 계획된 발 디딤 위치를 정확히 따라가는 트래커(tracker)를 개발하는 것이다.

먼저, 플래너 모듈은 신경망 기반 휴리스틱을 활용한 샘플링 기반 최적화 방식을 통해 물리적으로 가능한 발 디딤 위치(foothold)를 빠르게 탐색하고, 시뮬레이션 롤아웃을 통해 최적 경로를 검증한다.

기존 방식들이 발 디딤 위치 외에도 접촉 시점, 로봇 자세 등의 다양한 요소를 함께 고려한 반면, 본 연구에서는 발 디딤 위치만을 탐색 공간으로 설정함으로써 계산 복잡도를 크게 낮췄다. 또한 고양이의 보행 방식에서 착안하여, 뒷발이 앞발이 밟았던 곳을 디디는 구조를 도입해 계산 복잡도를 다시 한번 크게 낮출 수 있었다.

두 번째, 트래커 모듈은 계획된 위치에 정확히 발을 디딜 수 있도록 학습되며, 트래킹 학습은 적절한 난이도의 환경에서 경쟁적으로 이루어진 생성 모델을 통해 진행된다.

트래커는 로봇이 계획된 위치에 정확하게 발을 디딜 수 있도록 강화학습을 통해 학습되며, 이 과정에서 ‘맵 생성기(map generator)’라는 생성 모델이 목표 분포를 제공한다.

이 생성 모델과 트래커는 동시에 경쟁적으로 학습돼, 트래커가 점진적으로 어려운 난이도에 적응할 수 있도록 설계됐다. 이후 학습된 트래커의 특성과 성능을 반영할 수 있도록, 트래커가 실행 가능한 디딤 위치 계획을 생성하는 샘플링 기반 플래너를 설계했다.

이 계층적 구조는 기존 기법 대비 계획 속도와 안정도 모두에서 우수한 성능을 보였으며, 실험을 통해 다양한 장애물과 불연속 지형에서의 고속 보행 능력과 처음 보는 지형에 대해서도 범용적으로 적용 가능함을 입증하였다.

황보제민 교수는 "기존에 상당히 큰 계산량을 요구하던 불연속 지형에서의 고속 네비게이션 문제를 오직 발자국의 위치를 어떻게 선정하는가의 간단한 관점으로 접근하였고, 고양이의 발디딤에서 착안하여 앞발이 디딘 곳을 뒷발이 딛도록 해 계산량을 획기적으로 줄일 수 있었다”며“보행 로봇이 극복할 수 있는 불연속 지형의 범위를 획기적으로 넓히고, 이를 고속으로 주행할 수 있도록 하여, 로봇이 재난현장 탐색이나 산악 수색 등 실제적 임무를 수행하는 데에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구 성과는 국제 학술지 사이언스 로보틱스(Science Robotics) 2025년 5월호에 게재됐다.

(논문명 : High- speed control and navigation for quadrupedal robots on complex and discrete terrain, https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.ads6192)

유튜브링크 : https://youtu.be/EZbM594T3c4?si=kfxLF2XnVUvYVIyk https://youtu.be/EZbM594T3c4?si=jbp-IzHURIfWI8y2

2025.06.04 조회수 2196 피부에 부착할 수 있는 촉감 전달 패치 개발

기계공학과 경기욱 교수 연구팀이 피부에 부착하여 다양한 촉감을 전달할 수 있는 초경량의 얇고 유연한 인공근육기반 촉감 전달 패치를 개발했다. 최근 가상현실(virtual reality, VR)과 증강현실(augmented reality, AR)의 기술이 각광받으면서, 더욱 현실감을 증대시키기 위해서 시각과 청각뿐만 아니라 촉각을 전달하는 기술이 중요한 역할을 하고 있다. 또한 사용자가 로봇을 원격조종하여 세밀한 작업을 하기 위해서는, 세밀한 촉감 전달이 필요하다. 그러나 단순한 진동이나 압력을 넘어서, 세밀하고 다양한 촉감을 전달할 수 있는 기술은 여전히 큰 도전이다.

개발된 촉감 구동기는 지름 6 mm, 두께 1.1 mm로 매우 작고 얇은 구조임에도 불구하고, 압력에서부터 고주파 진동까지 다양한 촉감을 전달할 수 있다. 또한 개발된 구동기는 32 mg 의 매우 가벼운 무게에도 불구하고 25 g의 추를 빠르게 밀어 올릴 수 있을 정도로 높은 출력밀도를 갖고 있다.

연구팀은 이 구동기를 손가락 끝 좁은 크기에 다수 배열하여 개별적으로 제어함으로써 다양한 촉감을 생성할 수 있는 햅틱 패치를 개발했다. 개발된 촉감 전달 패치는 얇고 유연하여 피부에 쉽게 부착되며, 가상 환경 속 물체의 3차원 형상과 표면질감을 정교하게 구현할 수 있다. 이 기술은 가상/증강 현실에서의 새로운 상호작용 방식을 제시하며, 차세대 촉감 전달 장치로서뿐만 아니라 초소형 로봇 등 다양한 분야에서도 활용될 것으로 기대된다.

본 연구는 졸업생 윤정환 박사의 박사학위 논문 연구로, 연구 결과는 지난 3월 국제학술지 ‘사이언스 어드벤시스(Science Advances)’ Vol.11(12)에 게재됐다. (논문명: Skin-attached haptic patch for versatile and augmented tactile interaction) 본 연구는 ETRI, UCLA와 공동으로 수행되었으며, 국가과학기술연구회(CRC23021-000) 및 한국전자통신연구원(24YB1700)의 지원을 받았다.

2025.03.28 조회수 2793

피부에 부착할 수 있는 촉감 전달 패치 개발

기계공학과 경기욱 교수 연구팀이 피부에 부착하여 다양한 촉감을 전달할 수 있는 초경량의 얇고 유연한 인공근육기반 촉감 전달 패치를 개발했다. 최근 가상현실(virtual reality, VR)과 증강현실(augmented reality, AR)의 기술이 각광받으면서, 더욱 현실감을 증대시키기 위해서 시각과 청각뿐만 아니라 촉각을 전달하는 기술이 중요한 역할을 하고 있다. 또한 사용자가 로봇을 원격조종하여 세밀한 작업을 하기 위해서는, 세밀한 촉감 전달이 필요하다. 그러나 단순한 진동이나 압력을 넘어서, 세밀하고 다양한 촉감을 전달할 수 있는 기술은 여전히 큰 도전이다.

개발된 촉감 구동기는 지름 6 mm, 두께 1.1 mm로 매우 작고 얇은 구조임에도 불구하고, 압력에서부터 고주파 진동까지 다양한 촉감을 전달할 수 있다. 또한 개발된 구동기는 32 mg 의 매우 가벼운 무게에도 불구하고 25 g의 추를 빠르게 밀어 올릴 수 있을 정도로 높은 출력밀도를 갖고 있다.

연구팀은 이 구동기를 손가락 끝 좁은 크기에 다수 배열하여 개별적으로 제어함으로써 다양한 촉감을 생성할 수 있는 햅틱 패치를 개발했다. 개발된 촉감 전달 패치는 얇고 유연하여 피부에 쉽게 부착되며, 가상 환경 속 물체의 3차원 형상과 표면질감을 정교하게 구현할 수 있다. 이 기술은 가상/증강 현실에서의 새로운 상호작용 방식을 제시하며, 차세대 촉감 전달 장치로서뿐만 아니라 초소형 로봇 등 다양한 분야에서도 활용될 것으로 기대된다.

본 연구는 졸업생 윤정환 박사의 박사학위 논문 연구로, 연구 결과는 지난 3월 국제학술지 ‘사이언스 어드벤시스(Science Advances)’ Vol.11(12)에 게재됐다. (논문명: Skin-attached haptic patch for versatile and augmented tactile interaction) 본 연구는 ETRI, UCLA와 공동으로 수행되었으며, 국가과학기술연구회(CRC23021-000) 및 한국전자통신연구원(24YB1700)의 지원을 받았다.

2025.03.28 조회수 2793 외계행성 감지 중적외선 광검출기 혁신, 환경·의료 개척

미국 항공우주국(NASA)의 제임스웹 우주망원경(JWST)은 중적외선 스펙트럼을 활용해 외계 행성 대기의 수증기, 이산화황 등 분자 성분을 정밀하게 분석하고 있다. 이처럼 각 분자가 ‘지문’처럼 고유한 패턴을 나타내는 중적외선 분석의 핵심은, 아주 약한 빛의 세기까지 정밀하게 측정할 수 있는 고감도 광검출기 기술이다. 최근 KAIST 연구진이 중적외선 스펙트럼의 넓은 영역을 감지할 수 있는 혁신적 광검출기 기술을 개발하며 주목을 받고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수팀이 상온에서 안정적으로 동작하는 중적외선 광검출기 기술을 개발하고, 이를 통해 초소형 광학 센서 상용화에 새로운 전환점을 마련했다고 27일 밝혔다.

이번에 개발된 광검출기는 기존 실리콘(Silicon) 기반 CMOS 공정을 활용해 저비용 대량 생산이 가능하며, 상온에서 안정적으로 동작하는 것이 특징이다. 특히 연구팀은 이 광검출기를 적용한 초소형·초박형 광학 센서를 이용해 이산화탄소(CO2) 가스를 실시간으로 검출하는 데 성공, 환경 모니터링 및 유해가스 분석 등 다양한 응용 가능성을 입증했다.

기존 중적외선 광검출기는 상온에서의 높은 열적 잡음(Thermal noise)으로 인해 일반적으로 냉각 시스템이 요구된다. 이러한 냉각 시스템은 장비의 크기와 비용을 증가시켜, 센서의 소형화 및 휴대용 기기 응용을 어렵게 만든다. 또한, 기존 중적외선 광검출기는 실리콘 기반 CMOS 공정과 호환되지 않아 대량생산이 어렵고 상용화가 제한됐다.

이에 연구팀은 실리콘과 같은 주기율표 4족 원소인 저마늄(Germanium) 반도체를 기반으로 한 광학 플랫폼을 활용해, 넓은 대역의 중적외선 검출 성능을 확보하면서도 동시에 상온에서 안정적으로 동작할 수 있는 새로운 형태의 도파로형(waveguide-integrated) 광검출기를 개발했다.

‘도파로’란 빛을 특정한 경로로 손실 없이 효과적으로 유도하는 구조물을 의미한다. 온-칩(on-chip) 상에서 다양한 기능의 광학 회로를 구현하기 위해서는 도파로형 광검출기를 포함해 도파로를 기반으로 하는 광학 소자의 개발이 필수적으로 요구된다.

이번 기술은 기존에 광검출기 동작에 일반적으로 활용되는 밴드갭 흡수 원리와는 다르게 볼로미터 효과(Bolometric effect)*를 활용해 중적외선 스펙트럼 영역 전체를 대응할 수 있기 때문에 다양한 종류의 분자들의 실시간 센싱에 범용적으로 활용될 수 있다.

*볼로미터 효과(Bolometric effect): 빛을 흡수하면 온도가 올라가고, 그 온도 변화에 따라 전기적인 신호가 달라지는 원리

연구팀이 개발한 상온 동작 및 CMOS 공정 호환 중적외선 도파로형 광검출기는 기존 중적외선 센서 기술이 가진 냉각 필요성, 대량 생산의 어려움, 높은 비용 문제를 해결하는 혁신적인 기술로 평가된다.

이를 통해 환경 모니터링, 의료 진단, 산업 공정 관리, 국방 및 보안, 스마트 디바이스 등 다양한 응용 분야에 적용 가능하며, 차세대 중적외선 센서 기술의 핵심적인 돌파구를 제공할 것으로 기대된다.

김상현 교수는 “이번 연구는 기존 중적외선 광검출기 기술의 한계를 극복한 새로운 접근 방식이며, 향후 다양한 응용 분야에서 실용화될 가능성이 매우 크다”고 밝혔다. 또한, “특히 CMOS 공정과 호환되는 센서 기술로, 저비용 대량생산이 가능해 차세대 환경 모니터링 시스템, 스마트 제조 현장 등에서 적극 활용될 것”이라고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 심준섭 박사(現 하버드대학교 박사후 연구원)가 제1 저자로 참여해 국제 저명 학술지인 ‘빛, 과학과 응용(Light: Science & Applications, JCR 2.9%, IF=20.6)’에 2025년 3월 19일 자 발표됐다. (논문제목: Room-temperature waveguide-integrated photodetector using bolometric effect for mid-infrared spectroscopy applications, https://doi.org/10.1038/s41377-025-01803-3)