-

이상엽 교수, 미국국립과학원 회원 선임

〈 이 상 엽 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 지난 4월 29일부터 5월 2일까지 美 워싱턴DC에서 열린 2017 미국국립과학원(NAS, National Academy of Sciences) 연례총회에서 신임 외국회원으로 선임됐다.

미국국립과학원은 1863년 링컨대통령이 서명한 미 연방법에 따라 설립된 세계 최고의 권위와 영예를 자랑하는 과학자단체이자 학술단체이다. 기존 회원의 추천을 받은 과학자를 대상으로 연구업적을 평가하고 이를 토대로 매년 4~5월 열리는 연례 총회에서 신임회원을 선출한다.

종신 회원제를 채택하는 미국국립과학원은 올해 미국인 84명과 이상엽 교수 등 외국인 21명을 신임회원으로 선출함으로써 전체 회원 수는 미국인 2,290명과 외국인 475명으로 늘었다.

회원이 되면 미국국립과학원이 1914년 창간한 국제학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Sciences)’의 논문심사, 과학기술 정책제안 등 다양한 활동을 한다.

설립이후 알버트 아인슈타인, DNA의 나선형 구조를 밝힌 제임스 왓슨과 프랜시스 크릭 등 200여명의 노벨상 수상자를 배출해 낸 미국국립과학원 회원으로 선출되는 것은 학문적 성과에 대한 국제적 신뢰도를 인정받은 것인 만큼 과학자로서는 최고의 영예중 하나로 꼽힌다.

이상엽 특훈교수는 지난 2010년 우리나라에서는 정근모 前 과학기술처 장관에 이어 두 번째로 미국공학한림원(National Academy of Enginnering) 외국회원에 선임됐다.

이후 7년 만에 미국국립과학원(NAS) 회원으로 선임되며 세계적으로 명망이 높은 양대 학술기구의 회원으로 선출된 최초의 한국인으로 기록됐다. 작년 말까지 미국국립과학원과 미국공학한림원에 동시에 선임된 외국회원들은 전 세계적으로 12명에 불과하다. 이 교수는 한국과학기술한림원과 한국공학한림원의 회원이기도 하다.

바이오-IT-나노-헬스-로보틱스-인공지능 등 제4차 산업혁명 시대 융합연구를 주도하는 KAIST 연구원(KAIST Institutes) 원장을 맡고 있는 이상엽 특훈교수는 세계경제포럼의 바이오텍 글로벌퓨처카운슬(Global Future Council on Biotechnology) 의장과 4차 산업혁명카운슬(Global Future Council on the Fourth Industrial Revolustion) 위원으로도 활동 중이다.

이상엽 교수, 미국국립과학원 회원 선임

〈 이 상 엽 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 지난 4월 29일부터 5월 2일까지 美 워싱턴DC에서 열린 2017 미국국립과학원(NAS, National Academy of Sciences) 연례총회에서 신임 외국회원으로 선임됐다.

미국국립과학원은 1863년 링컨대통령이 서명한 미 연방법에 따라 설립된 세계 최고의 권위와 영예를 자랑하는 과학자단체이자 학술단체이다. 기존 회원의 추천을 받은 과학자를 대상으로 연구업적을 평가하고 이를 토대로 매년 4~5월 열리는 연례 총회에서 신임회원을 선출한다.

종신 회원제를 채택하는 미국국립과학원은 올해 미국인 84명과 이상엽 교수 등 외국인 21명을 신임회원으로 선출함으로써 전체 회원 수는 미국인 2,290명과 외국인 475명으로 늘었다.

회원이 되면 미국국립과학원이 1914년 창간한 국제학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Sciences)’의 논문심사, 과학기술 정책제안 등 다양한 활동을 한다.

설립이후 알버트 아인슈타인, DNA의 나선형 구조를 밝힌 제임스 왓슨과 프랜시스 크릭 등 200여명의 노벨상 수상자를 배출해 낸 미국국립과학원 회원으로 선출되는 것은 학문적 성과에 대한 국제적 신뢰도를 인정받은 것인 만큼 과학자로서는 최고의 영예중 하나로 꼽힌다.

이상엽 특훈교수는 지난 2010년 우리나라에서는 정근모 前 과학기술처 장관에 이어 두 번째로 미국공학한림원(National Academy of Enginnering) 외국회원에 선임됐다.

이후 7년 만에 미국국립과학원(NAS) 회원으로 선임되며 세계적으로 명망이 높은 양대 학술기구의 회원으로 선출된 최초의 한국인으로 기록됐다. 작년 말까지 미국국립과학원과 미국공학한림원에 동시에 선임된 외국회원들은 전 세계적으로 12명에 불과하다. 이 교수는 한국과학기술한림원과 한국공학한림원의 회원이기도 하다.

바이오-IT-나노-헬스-로보틱스-인공지능 등 제4차 산업혁명 시대 융합연구를 주도하는 KAIST 연구원(KAIST Institutes) 원장을 맡고 있는 이상엽 특훈교수는 세계경제포럼의 바이오텍 글로벌퓨처카운슬(Global Future Council on Biotechnology) 의장과 4차 산업혁명카운슬(Global Future Council on the Fourth Industrial Revolustion) 위원으로도 활동 중이다.

2017.05.16

조회수 11447

-

방효충 교수, 지구 저궤도의 관측 위한 큐브위성 발사

우리 대학 항공우주공학과 방효충 교수 연구팀이 지구 저궤도 관측을 위한 초소형 큐브위성을 발사했다.

방 교수 연구팀에서 개발한 큐브위성인 LINK(Little Intelligent Nanosatellite of KAIST)를 포함한 총 28개의 큐브위성이 아틀라스 V(Atlas V) 발사체(NASA CRS-7 미션)에 탑재돼 미 동부시간 4월 18일 오전 11시 11분에 미국 Space Launch Complex 41에서 성공적으로 발사됐다.

큐브위성들은 국제우주정거장에서 보관 후 약 한 달 뒤에 궤도 진입 예정이며 이후 약 3달 동안 과학임무를 수행한다.

LINK는 벨기에의 Von Karman Institute에서 주관하는 QB50 프로젝트의 일환으로 개발됐다.

QB50 프로젝트는 큰 대기항력 때문에 관측이 덜 이뤄진 200~400km 구간의 지구 저궤도 대기를 개발비용이 저렴한 큐브위성을 다수 발사해 관측하는 국제 공동 프로젝트이다. 2012년에 시작된 이 프로젝트는 전 세계 23개 이상의 국가가 참여하고 있다.

LINK는 2유닛(20x10x10㎤) 크기로 무게는 2kg 정도이며 지구 관측을 위해 이온-중성자 질량 분광기 및 랑뮈어 탐침을 탑재했다. 랑뮈어 탐침은 우리 대학 물리학과 민경욱 교수 연구팀이 개발했다.

방 교수는 “QB50 프로젝트는 교육용으로만 쓰이던 큐브위성이 의미있는 과학임무를 수행하기 위한 도구로 도약하는 계기가 될 것이다”며 “다수의 큐브위성을 이용해 저궤도 대기 관측을 한 첫 사례로 의미있는 데이터를 얻을 것으로 기대한다”고 말했다.

또한 “이 노하우를 이용해 앞으로 위성을 추가 개발해 연구 내용을 우주에서 직접 검증할 수 있을 것이다”고 말했다.

현재 큐브위성을 실은 Cygnus 모듈이 궤도에서 대기 중이며 미 동부시간 4월 22일 오전 8시 39분 국제우주정거장과 도킹을 완료했다.

방효충 교수, 지구 저궤도의 관측 위한 큐브위성 발사

우리 대학 항공우주공학과 방효충 교수 연구팀이 지구 저궤도 관측을 위한 초소형 큐브위성을 발사했다.

방 교수 연구팀에서 개발한 큐브위성인 LINK(Little Intelligent Nanosatellite of KAIST)를 포함한 총 28개의 큐브위성이 아틀라스 V(Atlas V) 발사체(NASA CRS-7 미션)에 탑재돼 미 동부시간 4월 18일 오전 11시 11분에 미국 Space Launch Complex 41에서 성공적으로 발사됐다.

큐브위성들은 국제우주정거장에서 보관 후 약 한 달 뒤에 궤도 진입 예정이며 이후 약 3달 동안 과학임무를 수행한다.

LINK는 벨기에의 Von Karman Institute에서 주관하는 QB50 프로젝트의 일환으로 개발됐다.

QB50 프로젝트는 큰 대기항력 때문에 관측이 덜 이뤄진 200~400km 구간의 지구 저궤도 대기를 개발비용이 저렴한 큐브위성을 다수 발사해 관측하는 국제 공동 프로젝트이다. 2012년에 시작된 이 프로젝트는 전 세계 23개 이상의 국가가 참여하고 있다.

LINK는 2유닛(20x10x10㎤) 크기로 무게는 2kg 정도이며 지구 관측을 위해 이온-중성자 질량 분광기 및 랑뮈어 탐침을 탑재했다. 랑뮈어 탐침은 우리 대학 물리학과 민경욱 교수 연구팀이 개발했다.

방 교수는 “QB50 프로젝트는 교육용으로만 쓰이던 큐브위성이 의미있는 과학임무를 수행하기 위한 도구로 도약하는 계기가 될 것이다”며 “다수의 큐브위성을 이용해 저궤도 대기 관측을 한 첫 사례로 의미있는 데이터를 얻을 것으로 기대한다”고 말했다.

또한 “이 노하우를 이용해 앞으로 위성을 추가 개발해 연구 내용을 우주에서 직접 검증할 수 있을 것이다”고 말했다.

현재 큐브위성을 실은 Cygnus 모듈이 궤도에서 대기 중이며 미 동부시간 4월 22일 오전 8시 39분 국제우주정거장과 도킹을 완료했다.

2017.04.24

조회수 12590

-

미국 프린스턴대 등 해외 유명대학과 핀테크 국제컨퍼런스 매년 순회 개최

우리대학이 미국 프린스턴大를 비롯해 중국 칭화大, 프랑스 에드헥(EDHEC: Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord) 비즈니스 스쿨 등 세계 유수의 명문대로 꼽히는 3개 대학과 함께 올해부터 매년 핀테크(FinTech) 국제컨퍼런스를 공동 개최키로 합의했다.

☞ 에드헥(EDHEC) 비즈니스 스쿨: 1906년 설립된 EDHEC은 비즈니스 및 경영을 전문으로 하는 프랑스 Grandes Ecoles 중 하나로 상위 3대 비즈니스 스쿨로 꼽히고 있음. AACSB·EQUIS·AMBA의 인증을 받아 트리플 크라운을 수상한 최초의 기관 중 하나로 니스(Nice)에 위치함.

☞ 핀테크(FinTech): 금융(financial)과 기술(technique)의 합성어로, 정보기술(IT)을 기반으로 하는 새로운 형태의 금융 기술.

우리대학은 4개 대학이 매년 번갈아 가면서 주관하는 핀테크 컨퍼런스 시리즈에 우리나라를 비롯해, 미국, 중국, 프랑스 등 전 세계 학계·산업계·규제당국 관계자들이 참석해 자산운용산업의 핀테크, 즉 로보어드바이저(Robo Advisor) 산업에 관해 논의하는 메머드급 국제학술행사의 장이 될 것으로 기대하고 있다.

로보어드바이저는 로봇(Robot)과 자문가(Adviser)의 합성어로 자동화한 컴퓨터 프로그램이 펀드나 채권․주식 등 각종 금융 데이터를 분석하여 적절한 투자 자산운용 계획을 추천해서 수익을 올리게 해주는 첨단 서비스다.

올해는‘개인투자자를 위한 자산관리시스템(Wealth Management Systems for Individual Investors)’이란 주제로 4월 26일과 27일 이틀에 걸쳐 미국 프린스턴大에서 열리는데 우리대학에서는 김우창 교수(산업및시스템공학과·KAIST 자산운용미래기술센터장)가 대표로 참석한다.

특히 이번 컨퍼런스에는 ‘컴퓨터 과학의 노벨상’이라 불리는 2000년도튜링상(Turing Award) 수상자인 앤드류 야오(Andrew Yao) 칭화大 핀테크센터장과 세계 최대의 자산운용사인 뱅가드그룹(Vanguar Group) 창업자이자 회장과 명예회장을 지내면서 ‘월스트리트의 성인’으로 추앙받고 있는 존 보글(John Bogle) 보글금융시장연구센터 대표, 밴드하임 금융센터 설립멤버인 존 멀비(John Mulvey) 프린스턴大 교수 등 세계적으로 쟁쟁한 전문가와 학자들이 주요 연설자로 나서 로보어드바이저와 관련된 최신 연구결과를 발표하고 기술발전 동향 등에 관해 집중 조명한다.

☞ 튜링상(Turing award): 미국계산기학회(ACM)가 영국의 수학자 튜링(Alan Turing)을 기념하여 계산기 과학 분야에서 많은 공헌을 한 개인에게 수여하는 상. 1966년에 제정됐으 며 컴퓨터 과학분야 인사들에게는 최대의 영광으로 인식되고 있음. ACM 연례 회의에서 시상식을 하는데 여기서 수상자가 기념 강연을 하는 것이 관례임.

이밖에 중국 알리바바그룹 자회사 알리페이의 운영사인 앤트 파이낸셜(Ant Financial)과 미국에 본사를 두고 있는 세계적인 금융투자회사인 메릴린치 등이 참여해 자사의 로보어드바이저 시스템을 전시하고 시연할 예정이다. 한편 이번 컨퍼런스에는 KAIST 산업및시스템공학과(학과장: 이태억) 외에 美 프린스턴大에서 밴드하임 금융센터(Bendheim Center for Finance)와 금융공학과(Department of Operations Research and Financial Engineering), 그리고 중국 칭화大 핀테크센터, 프랑스 에드헥(EDHEC)의 리스크 인스티튜트(Risk Institute)가 공동 주최자로 참여하며 삼성자산운용(대표 구성훈)이 공식 파트너로 행사를 후원한다.

미국 프린스턴대 등 해외 유명대학과 핀테크 국제컨퍼런스 매년 순회 개최

우리대학이 미국 프린스턴大를 비롯해 중국 칭화大, 프랑스 에드헥(EDHEC: Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord) 비즈니스 스쿨 등 세계 유수의 명문대로 꼽히는 3개 대학과 함께 올해부터 매년 핀테크(FinTech) 국제컨퍼런스를 공동 개최키로 합의했다.

☞ 에드헥(EDHEC) 비즈니스 스쿨: 1906년 설립된 EDHEC은 비즈니스 및 경영을 전문으로 하는 프랑스 Grandes Ecoles 중 하나로 상위 3대 비즈니스 스쿨로 꼽히고 있음. AACSB·EQUIS·AMBA의 인증을 받아 트리플 크라운을 수상한 최초의 기관 중 하나로 니스(Nice)에 위치함.

☞ 핀테크(FinTech): 금융(financial)과 기술(technique)의 합성어로, 정보기술(IT)을 기반으로 하는 새로운 형태의 금융 기술.

우리대학은 4개 대학이 매년 번갈아 가면서 주관하는 핀테크 컨퍼런스 시리즈에 우리나라를 비롯해, 미국, 중국, 프랑스 등 전 세계 학계·산업계·규제당국 관계자들이 참석해 자산운용산업의 핀테크, 즉 로보어드바이저(Robo Advisor) 산업에 관해 논의하는 메머드급 국제학술행사의 장이 될 것으로 기대하고 있다.

로보어드바이저는 로봇(Robot)과 자문가(Adviser)의 합성어로 자동화한 컴퓨터 프로그램이 펀드나 채권․주식 등 각종 금융 데이터를 분석하여 적절한 투자 자산운용 계획을 추천해서 수익을 올리게 해주는 첨단 서비스다.

올해는‘개인투자자를 위한 자산관리시스템(Wealth Management Systems for Individual Investors)’이란 주제로 4월 26일과 27일 이틀에 걸쳐 미국 프린스턴大에서 열리는데 우리대학에서는 김우창 교수(산업및시스템공학과·KAIST 자산운용미래기술센터장)가 대표로 참석한다.

특히 이번 컨퍼런스에는 ‘컴퓨터 과학의 노벨상’이라 불리는 2000년도튜링상(Turing Award) 수상자인 앤드류 야오(Andrew Yao) 칭화大 핀테크센터장과 세계 최대의 자산운용사인 뱅가드그룹(Vanguar Group) 창업자이자 회장과 명예회장을 지내면서 ‘월스트리트의 성인’으로 추앙받고 있는 존 보글(John Bogle) 보글금융시장연구센터 대표, 밴드하임 금융센터 설립멤버인 존 멀비(John Mulvey) 프린스턴大 교수 등 세계적으로 쟁쟁한 전문가와 학자들이 주요 연설자로 나서 로보어드바이저와 관련된 최신 연구결과를 발표하고 기술발전 동향 등에 관해 집중 조명한다.

☞ 튜링상(Turing award): 미국계산기학회(ACM)가 영국의 수학자 튜링(Alan Turing)을 기념하여 계산기 과학 분야에서 많은 공헌을 한 개인에게 수여하는 상. 1966년에 제정됐으 며 컴퓨터 과학분야 인사들에게는 최대의 영광으로 인식되고 있음. ACM 연례 회의에서 시상식을 하는데 여기서 수상자가 기념 강연을 하는 것이 관례임.

이밖에 중국 알리바바그룹 자회사 알리페이의 운영사인 앤트 파이낸셜(Ant Financial)과 미국에 본사를 두고 있는 세계적인 금융투자회사인 메릴린치 등이 참여해 자사의 로보어드바이저 시스템을 전시하고 시연할 예정이다. 한편 이번 컨퍼런스에는 KAIST 산업및시스템공학과(학과장: 이태억) 외에 美 프린스턴大에서 밴드하임 금융센터(Bendheim Center for Finance)와 금융공학과(Department of Operations Research and Financial Engineering), 그리고 중국 칭화大 핀테크센터, 프랑스 에드헥(EDHEC)의 리스크 인스티튜트(Risk Institute)가 공동 주최자로 참여하며 삼성자산운용(대표 구성훈)이 공식 파트너로 행사를 후원한다.

2017.04.20

조회수 17281

-

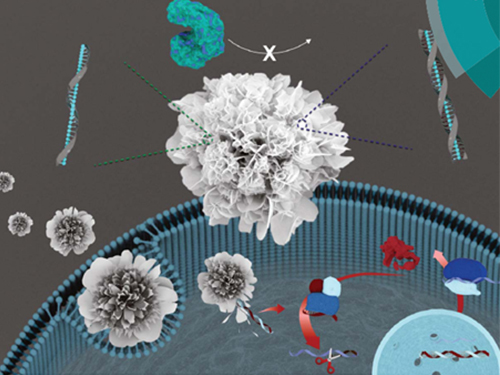

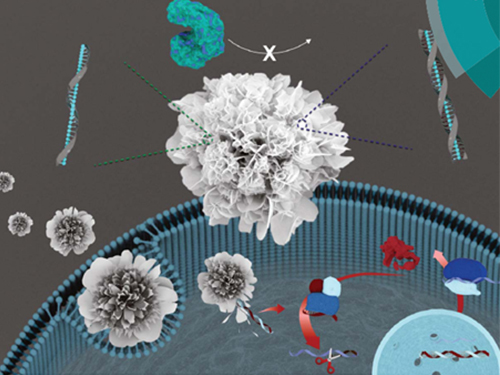

박현규 교수, DNA 통한 나노 꽃 구조체 제작 기술 개발

〈 박 현 규 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 가천대학교 김문일 교수와의 공동 연구를 통해 DNA를 이용해 상온에서 꽃 모양의 나노입자를 합성하는 기술을 개발했다.

이 기술은 아민과 아마이드 구조를 포함한 DNA와 구리 이온의 상호작용을 기반으로 개발됐으며, 이를 이용해 환경 친화적 조건에서 DNA를 고농도로 포집한 꽃 모양의 나노 구조체를 합성하는데 성공했다.

생명화학공학과 출신의 박기수 박사(현 건국대 교수)가 제1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 국제 학술지 ‘저널 오브 머티리얼즈 케미스트리 B(Journal of Materials Chemistry B) 2017년 12호 표지논문으로 선정됐다.

나노 꽃(nanoflowers)이라 불리는 꽃 모양의 나노 물질은 표면이 거칠고 넓은 표면적으로 인해 촉매, 전자기술 및 분석 화학을 비롯해 여러 분야에서 주목받고 있다.

최근에는 단백질을 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 제작이 이뤄지고 있으며 이는 일반적인 효소에 비해 높은 활성, 안정성 및 내구성을 지닌다는 것이 증명되고 있다.

그러나 일반적인 단백질 나노 꽃 합성은 고온에서 열수 처리를 통해야만 가능했기 때문에 DNA를 효과적으로 포집하지 못한다는 한계를 갖는다.

연구팀은 문제 해결을 위해 생체 고분자 물질인 핵산이 아마이드 결합 및 아민 그룹을 갖고 있다는 사실에 주목했다. 이를 통해 단백질 기반의 나노 꽃 제작 원리를 바탕으로 핵산을 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 구조물 제작이 상온의 친환경적 조건에서 가능함을 증명했다.

연구팀은 다양한 염기서열의 DNA를 이용해 이 기술을 범용적으로 적용 가능함을 확인했다. 이번에 개발된 DNA 기반 나노 꽃 구조물은 기존 기술에 비해 여러 장점을 갖는다. 유해한 화학물질 없이 친환경 제작이 가능하고 낮은 세포독성을 갖는다.

또한 고효율의 DNA 포집이 가능하고 나노 꽃 내부에 포집된 DNA는 핵산 분해효소에 대해 높은 저항성을 보임을 증명했다.

특히 연구팀은 합성된 나노 꽃 입자의 넓은 표면적이 입자 내부 구리의 과산화효소 활성을 크게 향상시킴을 발견했고, 이를 과산화수소를 검출하는 센싱 분야에도 활용 가능할 것으로 예상하고 있다.

연구팀은 향후 다양한 핵산을 이용해 나노 꽃 입자를 합성하고 이를 유전자 치료 및 바이오센서 개발에 응용할 예정이다.

박 교수는 “이번 연구에서 개발된 DNA를 이용해 상온에서 합성된 나노 꽃 입자는 낮은 세포독성 특성을 띠면서 DNA를 핵산 절단효소로부터 효과적으로 보호하는 특성이 있다”며 “이를 통해 향후 유전자 치료용 전달체 등에 응용 가능하다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 글로벌프론티어 지원사업의 일환으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. journal of Materials Chemistry B 표지

그림2. 다양한 염기서열 및 길이를 가지는 DNA를 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 구조물의 제작 결과를 나타내는 SEM 사진

그림3. DNA를 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 구조물의 제작 과정을 나타내는 모식도

박현규 교수, DNA 통한 나노 꽃 구조체 제작 기술 개발

〈 박 현 규 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 가천대학교 김문일 교수와의 공동 연구를 통해 DNA를 이용해 상온에서 꽃 모양의 나노입자를 합성하는 기술을 개발했다.

이 기술은 아민과 아마이드 구조를 포함한 DNA와 구리 이온의 상호작용을 기반으로 개발됐으며, 이를 이용해 환경 친화적 조건에서 DNA를 고농도로 포집한 꽃 모양의 나노 구조체를 합성하는데 성공했다.

생명화학공학과 출신의 박기수 박사(현 건국대 교수)가 제1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 국제 학술지 ‘저널 오브 머티리얼즈 케미스트리 B(Journal of Materials Chemistry B) 2017년 12호 표지논문으로 선정됐다.

나노 꽃(nanoflowers)이라 불리는 꽃 모양의 나노 물질은 표면이 거칠고 넓은 표면적으로 인해 촉매, 전자기술 및 분석 화학을 비롯해 여러 분야에서 주목받고 있다.

최근에는 단백질을 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 제작이 이뤄지고 있으며 이는 일반적인 효소에 비해 높은 활성, 안정성 및 내구성을 지닌다는 것이 증명되고 있다.

그러나 일반적인 단백질 나노 꽃 합성은 고온에서 열수 처리를 통해야만 가능했기 때문에 DNA를 효과적으로 포집하지 못한다는 한계를 갖는다.

연구팀은 문제 해결을 위해 생체 고분자 물질인 핵산이 아마이드 결합 및 아민 그룹을 갖고 있다는 사실에 주목했다. 이를 통해 단백질 기반의 나노 꽃 제작 원리를 바탕으로 핵산을 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 구조물 제작이 상온의 친환경적 조건에서 가능함을 증명했다.

연구팀은 다양한 염기서열의 DNA를 이용해 이 기술을 범용적으로 적용 가능함을 확인했다. 이번에 개발된 DNA 기반 나노 꽃 구조물은 기존 기술에 비해 여러 장점을 갖는다. 유해한 화학물질 없이 친환경 제작이 가능하고 낮은 세포독성을 갖는다.

또한 고효율의 DNA 포집이 가능하고 나노 꽃 내부에 포집된 DNA는 핵산 분해효소에 대해 높은 저항성을 보임을 증명했다.

특히 연구팀은 합성된 나노 꽃 입자의 넓은 표면적이 입자 내부 구리의 과산화효소 활성을 크게 향상시킴을 발견했고, 이를 과산화수소를 검출하는 센싱 분야에도 활용 가능할 것으로 예상하고 있다.

연구팀은 향후 다양한 핵산을 이용해 나노 꽃 입자를 합성하고 이를 유전자 치료 및 바이오센서 개발에 응용할 예정이다.

박 교수는 “이번 연구에서 개발된 DNA를 이용해 상온에서 합성된 나노 꽃 입자는 낮은 세포독성 특성을 띠면서 DNA를 핵산 절단효소로부터 효과적으로 보호하는 특성이 있다”며 “이를 통해 향후 유전자 치료용 전달체 등에 응용 가능하다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 글로벌프론티어 지원사업의 일환으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. journal of Materials Chemistry B 표지

그림2. 다양한 염기서열 및 길이를 가지는 DNA를 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 구조물의 제작 결과를 나타내는 SEM 사진

그림3. DNA를 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 구조물의 제작 과정을 나타내는 모식도

2017.04.14

조회수 15021

-

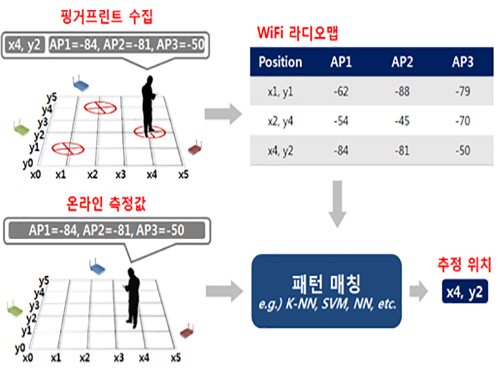

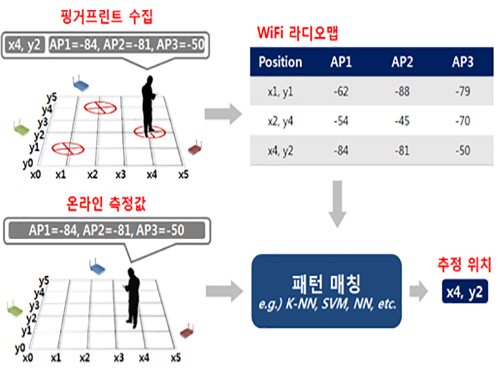

한동수 교수, 크라우드소싱 기반 실내 위치인식 시스템 개발

〈 한 동 수 교수 〉

우리 대학 전산학부 한동수 교수 연구팀(지능형 서비스통합 연구실)이 실내 공간에서 획득한 와이파이 신호의 수집 위치정보를 자동으로 파악할 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술은 글로벌 실내 위치인식 시스템 구축에 필요한 핵심 기술로 다수의 스마트폰에서 수집된 무선랜 핑거프린트의 수집 위치를 자동으로 라벨링하는 인공지능 기법이다. 비용을 절감하면서 높은 정확도를 가질 수 있고 무선랜 핑거프린트 수집이 가능한 건물이라면 어느 곳에도 적용 가능하다.

여러 글로벌 기업들이 실내 GPS를 실현하기 위해 전 세계 주요도시에서 수만 건의 실내 지도를 수집했다. 실내 지도와 함께 신호 지도 수집도 시도했지만 높은 정확도를 갖지 못했고 그 결과 실내에서의 위치 인식 서비스 질이 떨어진다.

연구팀은 문제 해결을 위해 실내를 이동 공간과 체류 공간으로 구분하고 각각의 공간에 최적화된 수집 위치 라벨링을 자동화하는 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 기술은 복도, 로비, 계단과 같은 이동 공간에서도 수집된 신호의 위치정보를 별도의 외부 정도 없이도 자동으로 라벨링하는 새로운 자율학습(Unsupervised Learning) 인공지능 기술이다.

이 기술을 토대로 기초실험연구동(N5)과 김병호-김삼열IT융합빌딩(N1)에서 실험을 실시했고, 충분한 양의 학습 데이터가 주어진다는 가정 하에 오차범위 3~4미터 수준의 정확도를 보였다.

이는 수작업을 통해 수집 위치를 라벨링한 결과와 비슷한 정확도로 연구팀이 함께 개발한 지자기 신호, 3축 가속기, 자이로스코프 기반의 딥러닝을 활용한 새로운 센서 퓨전 기법을 통하면 정확도가 더욱 상승하는 결과를 보였다.

그 동안 스마트폰을 통해 수집된 핑거프린트는 활용되지 못하고 버려졌지만 개발된 기술을 통해 무선랜 핑거프린트 빅데이터 영역이 새롭게 열릴 것으로 기대된다.

개발된 GPS 구축 기술은 글로벌 기업이나 국내 위치정보 서비스 기업 등이 전국 범위에서 위치정보 서비스를 제공할 때 도입해 효과적으로 사용할 수 있을 것으로 예상된다.

GPS 신호가 도달하지 않는 실내 환경에서 위치인식 정확도가 높아짐에 따라 포켓몬고 등의 O2O(online to offline) 위치기반 게임도 실내에서 실행 가능할 것으로 기대된다.

또한 다양한 위치기반 SNS, 사물인터넷 등 서비스가 활성화되고 위급한 상황에서 112나 119에 구조요청을 할 시 정확한 위치 파악이 가능할 것으로 보인다.

한 교수는 “개발된 글로벌 실내 위치인식 시스템 구축 기술을 KAIST 실내 위치인식 시스템인 카이로스(KAILOS)에 탑재해 서비스 할 예정이다”며 “전 세계 어느 건물에서든 정확도 높은 실내 위치인식 시스템을 손쉽게 구축할 수 있고 장래에 대부분 실내 공간에서도 위치인식 서비스가 제공 가능할 것이다”고 말했다.

카이로스는 2014년 KAIST에서 출시한 개방형 실내 위치인식 서비스 플랫폼이다. 자신이 원하는 건물의 실내지도를 카이로스에 등록하고 해당 건물의 핑거프린트를 수집해 실내 위치인식 시스템을 구축하도록 지원 중이다.

□ 그림 설명

그림1. 핑거프린트를 수집하여 신호지도를 구축한 뒤, 구축된 신호지도를 기반으로 위치를 추정하는 과정

그림2. KAILOS가 여러 가지 신호와 센서를 복합적으로 사용하였을 때 예상되는 정확도

한동수 교수, 크라우드소싱 기반 실내 위치인식 시스템 개발

〈 한 동 수 교수 〉

우리 대학 전산학부 한동수 교수 연구팀(지능형 서비스통합 연구실)이 실내 공간에서 획득한 와이파이 신호의 수집 위치정보를 자동으로 파악할 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술은 글로벌 실내 위치인식 시스템 구축에 필요한 핵심 기술로 다수의 스마트폰에서 수집된 무선랜 핑거프린트의 수집 위치를 자동으로 라벨링하는 인공지능 기법이다. 비용을 절감하면서 높은 정확도를 가질 수 있고 무선랜 핑거프린트 수집이 가능한 건물이라면 어느 곳에도 적용 가능하다.

여러 글로벌 기업들이 실내 GPS를 실현하기 위해 전 세계 주요도시에서 수만 건의 실내 지도를 수집했다. 실내 지도와 함께 신호 지도 수집도 시도했지만 높은 정확도를 갖지 못했고 그 결과 실내에서의 위치 인식 서비스 질이 떨어진다.

연구팀은 문제 해결을 위해 실내를 이동 공간과 체류 공간으로 구분하고 각각의 공간에 최적화된 수집 위치 라벨링을 자동화하는 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 기술은 복도, 로비, 계단과 같은 이동 공간에서도 수집된 신호의 위치정보를 별도의 외부 정도 없이도 자동으로 라벨링하는 새로운 자율학습(Unsupervised Learning) 인공지능 기술이다.

이 기술을 토대로 기초실험연구동(N5)과 김병호-김삼열IT융합빌딩(N1)에서 실험을 실시했고, 충분한 양의 학습 데이터가 주어진다는 가정 하에 오차범위 3~4미터 수준의 정확도를 보였다.

이는 수작업을 통해 수집 위치를 라벨링한 결과와 비슷한 정확도로 연구팀이 함께 개발한 지자기 신호, 3축 가속기, 자이로스코프 기반의 딥러닝을 활용한 새로운 센서 퓨전 기법을 통하면 정확도가 더욱 상승하는 결과를 보였다.

그 동안 스마트폰을 통해 수집된 핑거프린트는 활용되지 못하고 버려졌지만 개발된 기술을 통해 무선랜 핑거프린트 빅데이터 영역이 새롭게 열릴 것으로 기대된다.

개발된 GPS 구축 기술은 글로벌 기업이나 국내 위치정보 서비스 기업 등이 전국 범위에서 위치정보 서비스를 제공할 때 도입해 효과적으로 사용할 수 있을 것으로 예상된다.

GPS 신호가 도달하지 않는 실내 환경에서 위치인식 정확도가 높아짐에 따라 포켓몬고 등의 O2O(online to offline) 위치기반 게임도 실내에서 실행 가능할 것으로 기대된다.

또한 다양한 위치기반 SNS, 사물인터넷 등 서비스가 활성화되고 위급한 상황에서 112나 119에 구조요청을 할 시 정확한 위치 파악이 가능할 것으로 보인다.

한 교수는 “개발된 글로벌 실내 위치인식 시스템 구축 기술을 KAIST 실내 위치인식 시스템인 카이로스(KAILOS)에 탑재해 서비스 할 예정이다”며 “전 세계 어느 건물에서든 정확도 높은 실내 위치인식 시스템을 손쉽게 구축할 수 있고 장래에 대부분 실내 공간에서도 위치인식 서비스가 제공 가능할 것이다”고 말했다.

카이로스는 2014년 KAIST에서 출시한 개방형 실내 위치인식 서비스 플랫폼이다. 자신이 원하는 건물의 실내지도를 카이로스에 등록하고 해당 건물의 핑거프린트를 수집해 실내 위치인식 시스템을 구축하도록 지원 중이다.

□ 그림 설명

그림1. 핑거프린트를 수집하여 신호지도를 구축한 뒤, 구축된 신호지도를 기반으로 위치를 추정하는 과정

그림2. KAILOS가 여러 가지 신호와 센서를 복합적으로 사용하였을 때 예상되는 정확도

2017.04.12

조회수 13430

-

국가보안기술연구소와 함께 최정예 사이버 보안인력 양성

'국가 사이버 보안 우리에게 맡겨라'

우리 대학은 국가보안기술연구소(소장 김광호)와 함께 우리나라 사이버 보안의 핵심역할을 할 최정예 인력양성을 위해 올해 가을부터 석사과정 신입생을 선발한다.

새로 시작되는 CSPN(Cyber Security Professional education program for NSR) 프로그램은 국가보안기술연구소와 공동으로 실무 연계형 교과과정을 운영함으로써 이론과 실무를 겸비한 우수인재 양성목표로 한다. 재학생들에게는 학비와 장학금 등이 지원되며, 졸업 후 국가보안기술연구소에서 의무복무를 수행하게 된다.

국가보안기술연구소는 5년 간 40명의 사이버 보안 인력양성을 목표로 하는 이번 시범사업을 통해 우수한 성과를 확보하여 암호분야 등 타 정보보안 분야에 대한 인력양성 프로그램으로 확대 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편, 우리 대학은 지난 2012년 정보보호대학원을 설립해 컴퓨터, 네트워크, 시스템, 소프트웨어 보안, 암호 등 균형 있는 커리큘럼으로 세계 최고 수준의 정보보호 인력양성과 연구에 매진하고 있으며 동 프로그램 학생을 포함하여 매년 30여 명의 석․박사 과정 학생을 선발해 보안 전문 인력을 양성한다.

정보보호대학원은 지난 9월 미국에서 개최된 세계 최고 권위와 최대 규모의 해킹방어대회 데프콘(DEFCON)에서 정보보호대학원 학생을 주축으로 한 KaisHack GoN팀이 대학 단일팀으로 최고의 성적을 거두었으며, 설립 이래 보안 분야 세계 최고의 학회인 미국 컴퓨터협회 컴퓨터&커뮤니케이션 시큐리티(ACM CCS) ․ IEEE S&P 등에 14편의 논문을 발표하는 등 세계적인 정보보호분야 기관으로써의 위상을 과시하고 있다.

국가보안기술연구소와 함께 최정예 사이버 보안인력 양성

'국가 사이버 보안 우리에게 맡겨라'

우리 대학은 국가보안기술연구소(소장 김광호)와 함께 우리나라 사이버 보안의 핵심역할을 할 최정예 인력양성을 위해 올해 가을부터 석사과정 신입생을 선발한다.

새로 시작되는 CSPN(Cyber Security Professional education program for NSR) 프로그램은 국가보안기술연구소와 공동으로 실무 연계형 교과과정을 운영함으로써 이론과 실무를 겸비한 우수인재 양성목표로 한다. 재학생들에게는 학비와 장학금 등이 지원되며, 졸업 후 국가보안기술연구소에서 의무복무를 수행하게 된다.

국가보안기술연구소는 5년 간 40명의 사이버 보안 인력양성을 목표로 하는 이번 시범사업을 통해 우수한 성과를 확보하여 암호분야 등 타 정보보안 분야에 대한 인력양성 프로그램으로 확대 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편, 우리 대학은 지난 2012년 정보보호대학원을 설립해 컴퓨터, 네트워크, 시스템, 소프트웨어 보안, 암호 등 균형 있는 커리큘럼으로 세계 최고 수준의 정보보호 인력양성과 연구에 매진하고 있으며 동 프로그램 학생을 포함하여 매년 30여 명의 석․박사 과정 학생을 선발해 보안 전문 인력을 양성한다.

정보보호대학원은 지난 9월 미국에서 개최된 세계 최고 권위와 최대 규모의 해킹방어대회 데프콘(DEFCON)에서 정보보호대학원 학생을 주축으로 한 KaisHack GoN팀이 대학 단일팀으로 최고의 성적을 거두었으며, 설립 이래 보안 분야 세계 최고의 학회인 미국 컴퓨터협회 컴퓨터&커뮤니케이션 시큐리티(ACM CCS) ․ IEEE S&P 등에 14편의 논문을 발표하는 등 세계적인 정보보호분야 기관으로써의 위상을 과시하고 있다.

2017.03.24

조회수 12529

-

제7회 KINC 융합연구상 시상식 개최

(왼쪽부터) 이도창 생명화학공학과 교수, 배병수 신소재공학과 교수, 정희태 나노융합연구소 소장, 정후영 UNIST 교수, 윤다은 생명화학공학과 박사과정, 김회윤 신소재공학과 박사과정, 최성율 전기및전자공학부 교수, 이건재 신소재공학과 교수

우리 대학 나노융합연구소(소장 정희태)는 본교 KI빌딩에서 교수님들의 융합연구를 장려하고 대학원생 및 연구원들의 연구 의욕 고취를 위한 '제7회 KINC 융합연구상 시상식' 을 22일(수) 개최했다.

올해로 일곱 번째를 맞이하는 시상식은 연구자의 노고를 격려하고, 우수 연구로 선정된 연구 성과를 구성원들과 함께 공유함으로써 융합연구 분위기를 활성화 시키자는 취지로 마련되었다.

KINC 융합연구상은 공모를 통해 접수된 논문을 대상으로 창의성과 융합성이 가장 우수한 논문 2편을 선정하여 논문에 참여한 공동 제1저자와 교신저자에게 각각 상패와 상금을 수여한다.

첫 번째 수상 팀은 고온 및 고습에 견딜 수 있는 퀀텀닷 기술을 개발한 신소재공학과 배병수 교수, 생명화학공학과 이도창 교수 연구팀으로, 연구 결과는 화학분야의 권위 있는 국제 학술지인 ‘미국화학회 학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)’ 2016년 12월 21일자에 게재됐다.

두 번째 수상 팀은 초단시간의 레이저를 조사해 단결정 탄화규소(SiC)의 고체 상분리 현상을 발견하고 이를 활용한 그래핀 생성원리를 밝힌 신소재공학과 이건재 교수와 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀으로, 연구결과는 자연과학 및 응용과학 분야 세계적인 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2016년 11월 30일자에 게재됐다.

정희태 소장은 “세계적으로 인정받는 우수한 연구 성과들이 많이 도출되어 매우 기쁘며, 교내 융합연구의 발전적인 연구 환경을 조성하기 위하여 앞으로 행사를 더욱 확대해 나갈 계획이다.”라고 뜻을 밝혔다.

※ KAIST 나노융합연구소는 나노과학기술분야에 대해 학과간의 경계를 허물고 진정한 학제 간 공동연구를 촉진하여 창조적인 융합연구를 추진하기 위해 지난 2006년 6월 KAIST 연구원 산하에 설립되었다. 현재 나노융합연구소에서는 총 85명의 겸임교수가 참여하고 있으며, 최근에는 나노연구의 미래 이슈와 KAIST 경쟁력을 고려하여 재설정한 중점 연구 분야의 연구역량을 결집하여 연구를 수행하면서 세계 최고 수준의 나노융합연구 허브 대학연구소로 성장해 나가고 있다.

제7회 KINC 융합연구상 시상식 개최

(왼쪽부터) 이도창 생명화학공학과 교수, 배병수 신소재공학과 교수, 정희태 나노융합연구소 소장, 정후영 UNIST 교수, 윤다은 생명화학공학과 박사과정, 김회윤 신소재공학과 박사과정, 최성율 전기및전자공학부 교수, 이건재 신소재공학과 교수

우리 대학 나노융합연구소(소장 정희태)는 본교 KI빌딩에서 교수님들의 융합연구를 장려하고 대학원생 및 연구원들의 연구 의욕 고취를 위한 '제7회 KINC 융합연구상 시상식' 을 22일(수) 개최했다.

올해로 일곱 번째를 맞이하는 시상식은 연구자의 노고를 격려하고, 우수 연구로 선정된 연구 성과를 구성원들과 함께 공유함으로써 융합연구 분위기를 활성화 시키자는 취지로 마련되었다.

KINC 융합연구상은 공모를 통해 접수된 논문을 대상으로 창의성과 융합성이 가장 우수한 논문 2편을 선정하여 논문에 참여한 공동 제1저자와 교신저자에게 각각 상패와 상금을 수여한다.

첫 번째 수상 팀은 고온 및 고습에 견딜 수 있는 퀀텀닷 기술을 개발한 신소재공학과 배병수 교수, 생명화학공학과 이도창 교수 연구팀으로, 연구 결과는 화학분야의 권위 있는 국제 학술지인 ‘미국화학회 학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)’ 2016년 12월 21일자에 게재됐다.

두 번째 수상 팀은 초단시간의 레이저를 조사해 단결정 탄화규소(SiC)의 고체 상분리 현상을 발견하고 이를 활용한 그래핀 생성원리를 밝힌 신소재공학과 이건재 교수와 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀으로, 연구결과는 자연과학 및 응용과학 분야 세계적인 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2016년 11월 30일자에 게재됐다.

정희태 소장은 “세계적으로 인정받는 우수한 연구 성과들이 많이 도출되어 매우 기쁘며, 교내 융합연구의 발전적인 연구 환경을 조성하기 위하여 앞으로 행사를 더욱 확대해 나갈 계획이다.”라고 뜻을 밝혔다.

※ KAIST 나노융합연구소는 나노과학기술분야에 대해 학과간의 경계를 허물고 진정한 학제 간 공동연구를 촉진하여 창조적인 융합연구를 추진하기 위해 지난 2006년 6월 KAIST 연구원 산하에 설립되었다. 현재 나노융합연구소에서는 총 85명의 겸임교수가 참여하고 있으며, 최근에는 나노연구의 미래 이슈와 KAIST 경쟁력을 고려하여 재설정한 중점 연구 분야의 연구역량을 결집하여 연구를 수행하면서 세계 최고 수준의 나노융합연구 허브 대학연구소로 성장해 나가고 있다.

2017.03.22

조회수 18042

-

김재경 교수, 노벨상 펀드 지원 대상자 선정

〈 김 재 경 교수 〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수가 국제기구인 휴먼 프론티어 과학 프로그램(HFSP, Human Fontiers Science Program)에서 지원하는 2017 HFSP 신진연구자 연구비 지원 대상자로 선정됐다.

휴먼 프론티어 과학 프로그램(이하 HFSP)은 1989년 G7회원국과 유럽연합을 중심으로 생명과학분야의 혁신적인 첨단 연구를 활성화하기 위해 설립됐다.

이후 1990년 시작된 HFSP 연구비 지원 대상자 7천여 명 중 26명이 노벨상을 수상해 노벨상 펀드라 불리기도 한다.

신진 연구자 부문 중 한국인 연구자가 지원을 받는 것은 김 교수가 두 번째이다. 올해는 60여 개국에서 지원한 1천 73팀 중 신진연구자는 김 교수와 서울대학교의 김성연 교수 연구팀을 포함해 9팀이 선정됐다.

김 교수는 수학자로서 뇌 과학자인 하빅스(Havekes) 흐로닝언 대 학(University of Groningen) 교수, 에이톤(Aton) 미시간 대학(University of Michigan) 교수, 쥬브리겐(Zurbriggen) 두셀도프 대 학(University of Düsseldorf) 교수와 함께 ‘생체리듬(Circadian rhythms)과 수면이 뇌 인지활동에 미치는 영향에 관한 연구’라는 주제로 3년간 매년 45만 달러를 지원받는다.

김 교수는 수학자이지만 생물학 실험실들과 공동 연구를 통해 다양한 생물학적 난제를 비선형 역학이론과 확률론 등 수학 이론을 이용해 해결했다. 그 결과 최근 사이언스, 몰레큘라 셀, 미국립과학원회보, 네이처 커뮤니케이션즈 등 저명 저널에 잇달아 논문을 게재하는 등 수학계와 생물학계 모두에서 주목을 받고 있다.

김 교수는 “우리에게 너무나 익숙한 수면이지만 실제로 수면이 우리 뇌 활동에 어떠한 영향을 미치는지는 거의 알려져 있지 않다. 수학자로서 뇌 과학자와 협력해 생명과학자가 기존에 밝히지 못한 복잡한 뇌 현상을 이해할 수 있는 획기적 연구를 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

또한 “아직 생소하지만 국내에서도 수학자와 생명과학자 사이에 활발한 연구가 정착되기를 소망한다”고 말했다.

김재경 교수, 노벨상 펀드 지원 대상자 선정

〈 김 재 경 교수 〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수가 국제기구인 휴먼 프론티어 과학 프로그램(HFSP, Human Fontiers Science Program)에서 지원하는 2017 HFSP 신진연구자 연구비 지원 대상자로 선정됐다.

휴먼 프론티어 과학 프로그램(이하 HFSP)은 1989년 G7회원국과 유럽연합을 중심으로 생명과학분야의 혁신적인 첨단 연구를 활성화하기 위해 설립됐다.

이후 1990년 시작된 HFSP 연구비 지원 대상자 7천여 명 중 26명이 노벨상을 수상해 노벨상 펀드라 불리기도 한다.

신진 연구자 부문 중 한국인 연구자가 지원을 받는 것은 김 교수가 두 번째이다. 올해는 60여 개국에서 지원한 1천 73팀 중 신진연구자는 김 교수와 서울대학교의 김성연 교수 연구팀을 포함해 9팀이 선정됐다.

김 교수는 수학자로서 뇌 과학자인 하빅스(Havekes) 흐로닝언 대 학(University of Groningen) 교수, 에이톤(Aton) 미시간 대학(University of Michigan) 교수, 쥬브리겐(Zurbriggen) 두셀도프 대 학(University of Düsseldorf) 교수와 함께 ‘생체리듬(Circadian rhythms)과 수면이 뇌 인지활동에 미치는 영향에 관한 연구’라는 주제로 3년간 매년 45만 달러를 지원받는다.

김 교수는 수학자이지만 생물학 실험실들과 공동 연구를 통해 다양한 생물학적 난제를 비선형 역학이론과 확률론 등 수학 이론을 이용해 해결했다. 그 결과 최근 사이언스, 몰레큘라 셀, 미국립과학원회보, 네이처 커뮤니케이션즈 등 저명 저널에 잇달아 논문을 게재하는 등 수학계와 생물학계 모두에서 주목을 받고 있다.

김 교수는 “우리에게 너무나 익숙한 수면이지만 실제로 수면이 우리 뇌 활동에 어떠한 영향을 미치는지는 거의 알려져 있지 않다. 수학자로서 뇌 과학자와 협력해 생명과학자가 기존에 밝히지 못한 복잡한 뇌 현상을 이해할 수 있는 획기적 연구를 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

또한 “아직 생소하지만 국내에서도 수학자와 생명과학자 사이에 활발한 연구가 정착되기를 소망한다”고 말했다.

2017.03.22

조회수 15676

-

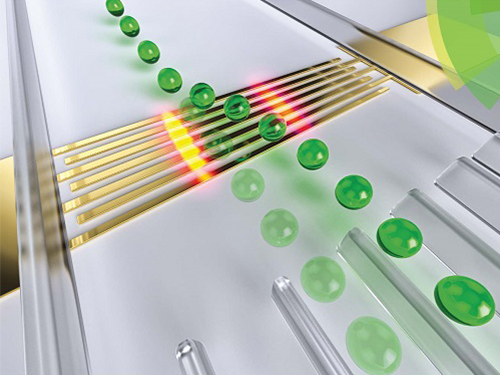

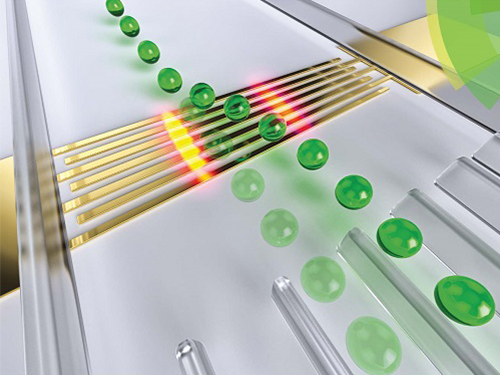

성형진 교수, 미세유체칩 내 액적 위치 제어 기술 개발

우리 대학 기계공학과 성형진 교수 연구팀(유동제어연구실)이 열모세관 현상을 이용해 미세유체칩 내 액적의 위치를 정교하게 제어하는 기술을 개발했다.

박진수 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 미세유체기술 및 마이크로타스(microTAS) 분야의 국제학술지인 랩온어칩(Lab on a Chip)지 2017년 6호의 표지논문으로 선정됐다.

(논문명: Acoustothermal tweezer for droplet sorting in a disposable microfluidic chip)

극소량의 유체 샘플을 이용해 동전만한 크기의 미세유체칩 내에서 복잡한 실험을 수행하기 위해서는 정교한 미세유체 기술이 필요하다.

특히 서로 섞이지 않는 두 유체로 구성된 액적을 기반으로 하는 미세유체역학 분야에서 액적의 위치를 정교하게 제어할 수 있는 기술이 필수적이다.

하지만 기존의 액적위치 제어기술은 한 쪽 방향으로만 제어할 수 있거나 마이크로 크기 수준에서는 정교하게 제어하지 못했다.

연구팀은 독자적으로 개발한 음향열적가열법을 통해 마이크로 수준의 동적 온도구배를 형성했고 이를 통해 미세유체칩 내에서 액적의 위치를 마이크로 크기 수준에서 정교하게 제어했다.

궁극적으로는 원하는 배출 유로로 액적을 분리할 수 있음을 증명했다.

성형진 교수 연구팀은 그동안 광력과 음향력 기반의 미세유체역학, 난류, 고체-유체 상호작용 연구 분야에서 탁월한 연구 성과를 내 SCI급 국제 학술지에 300여 편의 논문을 게재한 바 있다.

이번 연구는 한국연구재단의 창의연구지원사업, 글로벌박사펠로우십과 KAIST-KUSTAR의 지원으로 수행됐다.

박진수 박사과정은 “본 연구에서 개발된 기술은 액적의 양쪽에서 서로 반대방향으로 작용해 균형을 이루는 열모세관 힘을 이용해 액적의 위치를 마이크로스케일에서 정교하게 제어할 수 있다”고 말했다.

성 교수는 “본 연구에서 개발된 기술이 액적 기반 미세유체칩 내 생화학반응, 제약, 물질 합성 등에 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 랩온어칩 표지

성형진 교수, 미세유체칩 내 액적 위치 제어 기술 개발

우리 대학 기계공학과 성형진 교수 연구팀(유동제어연구실)이 열모세관 현상을 이용해 미세유체칩 내 액적의 위치를 정교하게 제어하는 기술을 개발했다.

박진수 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 미세유체기술 및 마이크로타스(microTAS) 분야의 국제학술지인 랩온어칩(Lab on a Chip)지 2017년 6호의 표지논문으로 선정됐다.

(논문명: Acoustothermal tweezer for droplet sorting in a disposable microfluidic chip)

극소량의 유체 샘플을 이용해 동전만한 크기의 미세유체칩 내에서 복잡한 실험을 수행하기 위해서는 정교한 미세유체 기술이 필요하다.

특히 서로 섞이지 않는 두 유체로 구성된 액적을 기반으로 하는 미세유체역학 분야에서 액적의 위치를 정교하게 제어할 수 있는 기술이 필수적이다.

하지만 기존의 액적위치 제어기술은 한 쪽 방향으로만 제어할 수 있거나 마이크로 크기 수준에서는 정교하게 제어하지 못했다.

연구팀은 독자적으로 개발한 음향열적가열법을 통해 마이크로 수준의 동적 온도구배를 형성했고 이를 통해 미세유체칩 내에서 액적의 위치를 마이크로 크기 수준에서 정교하게 제어했다.

궁극적으로는 원하는 배출 유로로 액적을 분리할 수 있음을 증명했다.

성형진 교수 연구팀은 그동안 광력과 음향력 기반의 미세유체역학, 난류, 고체-유체 상호작용 연구 분야에서 탁월한 연구 성과를 내 SCI급 국제 학술지에 300여 편의 논문을 게재한 바 있다.

이번 연구는 한국연구재단의 창의연구지원사업, 글로벌박사펠로우십과 KAIST-KUSTAR의 지원으로 수행됐다.

박진수 박사과정은 “본 연구에서 개발된 기술은 액적의 양쪽에서 서로 반대방향으로 작용해 균형을 이루는 열모세관 힘을 이용해 액적의 위치를 마이크로스케일에서 정교하게 제어할 수 있다”고 말했다.

성 교수는 “본 연구에서 개발된 기술이 액적 기반 미세유체칩 내 생화학반응, 제약, 물질 합성 등에 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 랩온어칩 표지

2017.03.20

조회수 15529

-

김광조 교수, 한국인 최초 세계암호학회 석학회원 선정

〈 김 광 조 교수 〉

우리 대학 전산학부 정보보호대학원 김광조 교수가 한국인 최초로 세계암호학회(IACR) 석학회원에 선정됐다.

세계암호학회는 2004년부터 매년 암호 연구에 지대한 공헌과 학술 활동 진흥에 기여한 회원 중 2~6명을 석학회원으로 선정한다. 아시아, 태평양 지역에서는 일본과 호주에서 각 2명이 선정된 사례가 있으나 한국에서는 김 교수가 최초로 선정됐다.

1981년에 설립된 세계암호학회는 암호학 이론과 응용 관련된 비영리 국제 학회로 매년 3대 암호학회인 유로크립트, 크립토, 아시아크립트(Eurocrypt. Crypto, Asiacrypt) 및 암호이론 워크숍(TCC), 고속 소프트웨어 보안 워크숍(FSE), 공개키 암호 워크숍(PKC), 암호 하드웨어 및 임배디드 시스템 워크숍(CHES) 등을 주관하고 있다.

김광조 교수는 암호와 정보보호 이론 및 응용에 대해 34년 간 종사한 국내를 대표하는 제1세대 전문가로 세계적 수준의 전문성을 갖고 있다.

아시아, 태평양 지역 암호 학계에 우수한 인재를 양성한 점, 국제적 연구 성과를 낸 탁월한 지도력으로 세계 암호학회에 큰 공헌을 한 점을 인정받았다.

김 교수는 2000년부터 2004년까지 세계암호학회 이사를 역임했고 2005년부터 2008년까지는 아시아크립트 조정위원회 의장 업무를 수행했다.

아시아크립트 1996 및 2001, 공개키 암호 워크숍(PKC) 2001, 암호 하드웨어 및 임배디드 시스템 워크숍(CHES) 2014 등의 국내 개최를 유치해 우리나라 암호학 발전에 기여했다.

김 교수는 SCI급 논문 80편 이상을 저술했고 2만 건 이상의 피인용 횟수를 기록하고 있다.

크립토그라피(Cryptography)라는 온라인 저널의 주편집자이자 JMC(Journal of Mathematical Cryptology)의 부편집자, 국제정보처리연합 산하 정보보호위원회(IFIP TC-11)의 한국 대표, 한국정보보호학회 명예회장, 아시아크립트 조정위원회 한국 대표 등으로 활동하고 있다.

김 교수는 “34년간 연구한 암호와 정보보호 성과와 세계 및 국내 암호학회 발전에 기여한 노력이 높은 평가를 받아 세계적 수준의 학자들과 대등한 학술적 지위를 가질 수 있다는 것을 무한한 영광으로 생각한다”고 말했다.

또한 “한국의 암호 연구 위상을 전 세계에 알릴 수 있는 계기를 만들어서 대단히 기쁘고, 국가 사이버 보안 고급 인력을 양성하는 데 전력을 다하고자 한다”고 밝혔다.

김광조 교수, 한국인 최초 세계암호학회 석학회원 선정

〈 김 광 조 교수 〉

우리 대학 전산학부 정보보호대학원 김광조 교수가 한국인 최초로 세계암호학회(IACR) 석학회원에 선정됐다.

세계암호학회는 2004년부터 매년 암호 연구에 지대한 공헌과 학술 활동 진흥에 기여한 회원 중 2~6명을 석학회원으로 선정한다. 아시아, 태평양 지역에서는 일본과 호주에서 각 2명이 선정된 사례가 있으나 한국에서는 김 교수가 최초로 선정됐다.

1981년에 설립된 세계암호학회는 암호학 이론과 응용 관련된 비영리 국제 학회로 매년 3대 암호학회인 유로크립트, 크립토, 아시아크립트(Eurocrypt. Crypto, Asiacrypt) 및 암호이론 워크숍(TCC), 고속 소프트웨어 보안 워크숍(FSE), 공개키 암호 워크숍(PKC), 암호 하드웨어 및 임배디드 시스템 워크숍(CHES) 등을 주관하고 있다.

김광조 교수는 암호와 정보보호 이론 및 응용에 대해 34년 간 종사한 국내를 대표하는 제1세대 전문가로 세계적 수준의 전문성을 갖고 있다.

아시아, 태평양 지역 암호 학계에 우수한 인재를 양성한 점, 국제적 연구 성과를 낸 탁월한 지도력으로 세계 암호학회에 큰 공헌을 한 점을 인정받았다.

김 교수는 2000년부터 2004년까지 세계암호학회 이사를 역임했고 2005년부터 2008년까지는 아시아크립트 조정위원회 의장 업무를 수행했다.

아시아크립트 1996 및 2001, 공개키 암호 워크숍(PKC) 2001, 암호 하드웨어 및 임배디드 시스템 워크숍(CHES) 2014 등의 국내 개최를 유치해 우리나라 암호학 발전에 기여했다.

김 교수는 SCI급 논문 80편 이상을 저술했고 2만 건 이상의 피인용 횟수를 기록하고 있다.

크립토그라피(Cryptography)라는 온라인 저널의 주편집자이자 JMC(Journal of Mathematical Cryptology)의 부편집자, 국제정보처리연합 산하 정보보호위원회(IFIP TC-11)의 한국 대표, 한국정보보호학회 명예회장, 아시아크립트 조정위원회 한국 대표 등으로 활동하고 있다.

김 교수는 “34년간 연구한 암호와 정보보호 성과와 세계 및 국내 암호학회 발전에 기여한 노력이 높은 평가를 받아 세계적 수준의 학자들과 대등한 학술적 지위를 가질 수 있다는 것을 무한한 영광으로 생각한다”고 말했다.

또한 “한국의 암호 연구 위상을 전 세계에 알릴 수 있는 계기를 만들어서 대단히 기쁘고, 국가 사이버 보안 고급 인력을 양성하는 데 전력을 다하고자 한다”고 밝혔다.

2017.03.13

조회수 15862

-

KAIST 교수 13인, 젊은 과학자 위한 차세대한림원 Y-KAST 창립회원 선정

〈 한국차세대과학기술한림원 출범식 〉

우리 대학 화학과 이효철 교수를 포함한 13명의 교수진이 젊은 과학자를 위한 한국차세대과학기술한림원(Y-KAST)의 창립 회원으로 선정됐다.

Y-KAST는 평균 연령 42세의 우수한 젊은 과학자들이 주축이 된 과학 분야 해외교류 및 정책 활동 기구로서 다양한 활동을 선도할 것으로 기대된다.

한국과학기술한림원(원장 이명철·이하 한림원)이 지난 24일, 더플라자호텔에서 한국차세대과학기술한림원(Young Korean Academy of Science and Technology, 이하 Y-KAST) 출범식을 열었다.

출범식에서는 Y-KAST 창립회원으로 선출된 73인의 젊은 과학자들에 대한 회원패 수여식이 진행됐다.

창립회원에는 물리화학 분야에서 세계적인 명성을 쌓고 있는 우리 대학 이효철 교수를 비롯해 만 27세에 최연소로 젊은과학자상(대통령상, 2016년)을 수상한 오성진 고등과학원 연구교수까지 각 분야에서 촉망받는 연구자들이 대거 포함됐다.

우리 대학은 ▲ 이학부에 김미영, 김성용, 송지준, 엄상일, 이해신, 이효철, 조병관, 최정균 교수, ▲ 공학부에 김상욱, 김일두, 전석우, 최장욱 교수, ▲ 의약학부에 이정호 교수가 선정됐다.

2010년 독일을 시작으로 주요국 과학한림원(Academy of Science)은 산하조직 혹은 별도 독립기구로서 영아카데미(Young Academy of Science)를 설립하고 자국 젊은 과학자들의 활동을 독려하고 있다.

현재 독일, 스웨덴, 벨기에, 캐나다, 일본 등 30개국 이상에서 영아카데미를 운영하고 있으며, 이를 중심으로 서로 간 교류 활동을 추진 중이다.

Y-KAST 회원은 우수한 연구업적을 내고 있는 만 45세 이하 젊은 과학자 중에서 선발하며 정원은 150인 이내다. 한국과학기술한림원은 기존에 운영하던 최우수 젊은과학자 지원 및 시상 프로그램을 통해 선발된 준회원과 한림선도과학자, 젊은과학자상 수상자들 중 만 44세 이하에 해당하는 사람들을 창립회원으로 등용했으며 해부터 매년 30인 내외의 신규 회원을 선정할 계획이다.

이명철 원장은 "젊은 과학자들이 주요국에서 연구업적을 기준으로 선발한 신진연구자들과 보다 친밀하게 교류함으로써 장차 세계 최고 수준의 과학자 그룹에서 소통할 수 있도록 지원할 것"이라며 "젊은 과학자들의 해외 네트워크 구축은 이들의 연구역량 향상은 물론 한국 과학기술의 위상 강화에도 상당한 효과가 있을 것"이라고 강조했다.

KAIST 교수 13인, 젊은 과학자 위한 차세대한림원 Y-KAST 창립회원 선정

〈 한국차세대과학기술한림원 출범식 〉

우리 대학 화학과 이효철 교수를 포함한 13명의 교수진이 젊은 과학자를 위한 한국차세대과학기술한림원(Y-KAST)의 창립 회원으로 선정됐다.

Y-KAST는 평균 연령 42세의 우수한 젊은 과학자들이 주축이 된 과학 분야 해외교류 및 정책 활동 기구로서 다양한 활동을 선도할 것으로 기대된다.

한국과학기술한림원(원장 이명철·이하 한림원)이 지난 24일, 더플라자호텔에서 한국차세대과학기술한림원(Young Korean Academy of Science and Technology, 이하 Y-KAST) 출범식을 열었다.

출범식에서는 Y-KAST 창립회원으로 선출된 73인의 젊은 과학자들에 대한 회원패 수여식이 진행됐다.

창립회원에는 물리화학 분야에서 세계적인 명성을 쌓고 있는 우리 대학 이효철 교수를 비롯해 만 27세에 최연소로 젊은과학자상(대통령상, 2016년)을 수상한 오성진 고등과학원 연구교수까지 각 분야에서 촉망받는 연구자들이 대거 포함됐다.

우리 대학은 ▲ 이학부에 김미영, 김성용, 송지준, 엄상일, 이해신, 이효철, 조병관, 최정균 교수, ▲ 공학부에 김상욱, 김일두, 전석우, 최장욱 교수, ▲ 의약학부에 이정호 교수가 선정됐다.

2010년 독일을 시작으로 주요국 과학한림원(Academy of Science)은 산하조직 혹은 별도 독립기구로서 영아카데미(Young Academy of Science)를 설립하고 자국 젊은 과학자들의 활동을 독려하고 있다.

현재 독일, 스웨덴, 벨기에, 캐나다, 일본 등 30개국 이상에서 영아카데미를 운영하고 있으며, 이를 중심으로 서로 간 교류 활동을 추진 중이다.

Y-KAST 회원은 우수한 연구업적을 내고 있는 만 45세 이하 젊은 과학자 중에서 선발하며 정원은 150인 이내다. 한국과학기술한림원은 기존에 운영하던 최우수 젊은과학자 지원 및 시상 프로그램을 통해 선발된 준회원과 한림선도과학자, 젊은과학자상 수상자들 중 만 44세 이하에 해당하는 사람들을 창립회원으로 등용했으며 해부터 매년 30인 내외의 신규 회원을 선정할 계획이다.

이명철 원장은 "젊은 과학자들이 주요국에서 연구업적을 기준으로 선발한 신진연구자들과 보다 친밀하게 교류함으로써 장차 세계 최고 수준의 과학자 그룹에서 소통할 수 있도록 지원할 것"이라며 "젊은 과학자들의 해외 네트워크 구축은 이들의 연구역량 향상은 물론 한국 과학기술의 위상 강화에도 상당한 효과가 있을 것"이라고 강조했다.

2017.02.27

조회수 16295

-

김대영 교수, EU와 글로벌 IoT 농식품 생태계 구축을 위한 공동 연구

우리 대학 전산학부 김대영 교수 연구팀과 유럽연합(EU)이 사물인터넷(IoT) 개방형 표준 및 아키텍쳐를 통한 글로벌 농식품 비즈니스 통합 에코시스템 개발 공동연구(The Internet of Food & Farm 2020, IoF2020)를 시작한다.

EU IoF2020 프로젝트는 스마트 팜과 농식품 서비스 분야에 첨단 ICT 융합기술을 활용하여 효율적이면서도 안전하고 건강한 먹거리를 보장하는 글로벌 생태계 조성을 목표로 한다.

유럽 연합이 4년간 3,000만 유로를 지원하는 등 총 3,500만 유로가 투자되는 이번 공동연구는 대학, 연구소, 기업 등 16개국 71개 기관이 참여하는 대형 프로젝트다. 한국에서는 유일하게 KAIST가 참여한다.

연구팀은 자체 개발한 국제 표준 사물인터넷 오픈소스 플랫폼인 올리옷(Oliot)을 활용한 스마트 팜과 푸드 서비스 생태계 테스트베드를 국내 농식품 비즈니스 전반에 구축하고 유럽의 테스트베드와 연동한다. 이들 생태계로부터 수집한 글로벌 빅데이터 분석을 위한 딥러닝 등 최신 인공지능 기술을 개발하여 궁극적으로 사물인터넷 플랫폼과 인공지능 기술이 통합된 시스템을 정부, 기관, 기업, 농민들이 활용할 수 있도록 공개할 예정이다.

IoF2020 프로젝트를 통해 개발되는 기술은 스마트팜 및 농식품 서비스 시장에 직접 투입하여 국내 농식품 산업에 활용될 수 있으며, 갈수록 높아지는 농식품 안전에 대한 요구를 만족시킬 수 있을 것으로 전망된다.

또한 핵심 기술인 올리옷(Oliot) 플랫폼은 농식품 분야 뿐 만 아니라, 스마트 시티, 스마트 팩토리, 헬스케어, 커넥티드 자동차등 다양한 산업에 활용될 것으로 기대된다.

IoF2020 프로젝트 코디네이터인 조지 비어스(George Beers)는 "IoF2020이 농장에서 소비자 식탁으로까지의 유통방식에 패러다임 변화를 가져올 것이며, 푸드 서비스 분야에서의 경쟁력과 우수성을 강화하는 데 기여할 것이라고 믿는다”라고 말했다.

KAIST 김대영 교수(전산학부, 오토아이디랩스(Auto-ID Labs) KAIST 센터장)는 “이미 국내에서 사물인터넷 국제표준 기술 적용을 시작했으며, 이번 프로젝트를 통해 유럽뿐 아니라 중국, 일본, 대만 등 아시아 국가와 남미 국가와도 글로벌 농식품 비즈니스 생태계 통합을 위한 노력이 진행 중이다”라고 밝혔다.

KAIST는 지난 2005년부터 전 세계 6개 대학(MIT(미국), 케임브리지대(영국), 취리히공대(스위스), 푸단대(중국), 게이오대(일본))과 함께 세계 최초로 사물인터넷의 개념을 소개한 ‛오토아이디랩스(Auto-ID Labs)' 국제공동연구소를 운영하며 사물인터넷 생태계 구축을 위한 선행 표준기술을 연구하고 있다.

김대영 교수, EU와 글로벌 IoT 농식품 생태계 구축을 위한 공동 연구

우리 대학 전산학부 김대영 교수 연구팀과 유럽연합(EU)이 사물인터넷(IoT) 개방형 표준 및 아키텍쳐를 통한 글로벌 농식품 비즈니스 통합 에코시스템 개발 공동연구(The Internet of Food & Farm 2020, IoF2020)를 시작한다.

EU IoF2020 프로젝트는 스마트 팜과 농식품 서비스 분야에 첨단 ICT 융합기술을 활용하여 효율적이면서도 안전하고 건강한 먹거리를 보장하는 글로벌 생태계 조성을 목표로 한다.

유럽 연합이 4년간 3,000만 유로를 지원하는 등 총 3,500만 유로가 투자되는 이번 공동연구는 대학, 연구소, 기업 등 16개국 71개 기관이 참여하는 대형 프로젝트다. 한국에서는 유일하게 KAIST가 참여한다.

연구팀은 자체 개발한 국제 표준 사물인터넷 오픈소스 플랫폼인 올리옷(Oliot)을 활용한 스마트 팜과 푸드 서비스 생태계 테스트베드를 국내 농식품 비즈니스 전반에 구축하고 유럽의 테스트베드와 연동한다. 이들 생태계로부터 수집한 글로벌 빅데이터 분석을 위한 딥러닝 등 최신 인공지능 기술을 개발하여 궁극적으로 사물인터넷 플랫폼과 인공지능 기술이 통합된 시스템을 정부, 기관, 기업, 농민들이 활용할 수 있도록 공개할 예정이다.

IoF2020 프로젝트를 통해 개발되는 기술은 스마트팜 및 농식품 서비스 시장에 직접 투입하여 국내 농식품 산업에 활용될 수 있으며, 갈수록 높아지는 농식품 안전에 대한 요구를 만족시킬 수 있을 것으로 전망된다.

또한 핵심 기술인 올리옷(Oliot) 플랫폼은 농식품 분야 뿐 만 아니라, 스마트 시티, 스마트 팩토리, 헬스케어, 커넥티드 자동차등 다양한 산업에 활용될 것으로 기대된다.

IoF2020 프로젝트 코디네이터인 조지 비어스(George Beers)는 "IoF2020이 농장에서 소비자 식탁으로까지의 유통방식에 패러다임 변화를 가져올 것이며, 푸드 서비스 분야에서의 경쟁력과 우수성을 강화하는 데 기여할 것이라고 믿는다”라고 말했다.

KAIST 김대영 교수(전산학부, 오토아이디랩스(Auto-ID Labs) KAIST 센터장)는 “이미 국내에서 사물인터넷 국제표준 기술 적용을 시작했으며, 이번 프로젝트를 통해 유럽뿐 아니라 중국, 일본, 대만 등 아시아 국가와 남미 국가와도 글로벌 농식품 비즈니스 생태계 통합을 위한 노력이 진행 중이다”라고 밝혔다.

KAIST는 지난 2005년부터 전 세계 6개 대학(MIT(미국), 케임브리지대(영국), 취리히공대(스위스), 푸단대(중국), 게이오대(일본))과 함께 세계 최초로 사물인터넷의 개념을 소개한 ‛오토아이디랩스(Auto-ID Labs)' 국제공동연구소를 운영하며 사물인터넷 생태계 구축을 위한 선행 표준기술을 연구하고 있다.

2017.01.17

조회수 14919

이상엽 교수, 미국국립과학원 회원 선임

〈 이 상 엽 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 지난 4월 29일부터 5월 2일까지 美 워싱턴DC에서 열린 2017 미국국립과학원(NAS, National Academy of Sciences) 연례총회에서 신임 외국회원으로 선임됐다.

미국국립과학원은 1863년 링컨대통령이 서명한 미 연방법에 따라 설립된 세계 최고의 권위와 영예를 자랑하는 과학자단체이자 학술단체이다. 기존 회원의 추천을 받은 과학자를 대상으로 연구업적을 평가하고 이를 토대로 매년 4~5월 열리는 연례 총회에서 신임회원을 선출한다.

종신 회원제를 채택하는 미국국립과학원은 올해 미국인 84명과 이상엽 교수 등 외국인 21명을 신임회원으로 선출함으로써 전체 회원 수는 미국인 2,290명과 외국인 475명으로 늘었다.

회원이 되면 미국국립과학원이 1914년 창간한 국제학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Sciences)’의 논문심사, 과학기술 정책제안 등 다양한 활동을 한다.

설립이후 알버트 아인슈타인, DNA의 나선형 구조를 밝힌 제임스 왓슨과 프랜시스 크릭 등 200여명의 노벨상 수상자를 배출해 낸 미국국립과학원 회원으로 선출되는 것은 학문적 성과에 대한 국제적 신뢰도를 인정받은 것인 만큼 과학자로서는 최고의 영예중 하나로 꼽힌다.

이상엽 특훈교수는 지난 2010년 우리나라에서는 정근모 前 과학기술처 장관에 이어 두 번째로 미국공학한림원(National Academy of Enginnering) 외국회원에 선임됐다.

이후 7년 만에 미국국립과학원(NAS) 회원으로 선임되며 세계적으로 명망이 높은 양대 학술기구의 회원으로 선출된 최초의 한국인으로 기록됐다. 작년 말까지 미국국립과학원과 미국공학한림원에 동시에 선임된 외국회원들은 전 세계적으로 12명에 불과하다. 이 교수는 한국과학기술한림원과 한국공학한림원의 회원이기도 하다.

바이오-IT-나노-헬스-로보틱스-인공지능 등 제4차 산업혁명 시대 융합연구를 주도하는 KAIST 연구원(KAIST Institutes) 원장을 맡고 있는 이상엽 특훈교수는 세계경제포럼의 바이오텍 글로벌퓨처카운슬(Global Future Council on Biotechnology) 의장과 4차 산업혁명카운슬(Global Future Council on the Fourth Industrial Revolustion) 위원으로도 활동 중이다.

2017.05.16 조회수 11447

이상엽 교수, 미국국립과학원 회원 선임

〈 이 상 엽 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 지난 4월 29일부터 5월 2일까지 美 워싱턴DC에서 열린 2017 미국국립과학원(NAS, National Academy of Sciences) 연례총회에서 신임 외국회원으로 선임됐다.

미국국립과학원은 1863년 링컨대통령이 서명한 미 연방법에 따라 설립된 세계 최고의 권위와 영예를 자랑하는 과학자단체이자 학술단체이다. 기존 회원의 추천을 받은 과학자를 대상으로 연구업적을 평가하고 이를 토대로 매년 4~5월 열리는 연례 총회에서 신임회원을 선출한다.

종신 회원제를 채택하는 미국국립과학원은 올해 미국인 84명과 이상엽 교수 등 외국인 21명을 신임회원으로 선출함으로써 전체 회원 수는 미국인 2,290명과 외국인 475명으로 늘었다.

회원이 되면 미국국립과학원이 1914년 창간한 국제학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Sciences)’의 논문심사, 과학기술 정책제안 등 다양한 활동을 한다.

설립이후 알버트 아인슈타인, DNA의 나선형 구조를 밝힌 제임스 왓슨과 프랜시스 크릭 등 200여명의 노벨상 수상자를 배출해 낸 미국국립과학원 회원으로 선출되는 것은 학문적 성과에 대한 국제적 신뢰도를 인정받은 것인 만큼 과학자로서는 최고의 영예중 하나로 꼽힌다.

이상엽 특훈교수는 지난 2010년 우리나라에서는 정근모 前 과학기술처 장관에 이어 두 번째로 미국공학한림원(National Academy of Enginnering) 외국회원에 선임됐다.

이후 7년 만에 미국국립과학원(NAS) 회원으로 선임되며 세계적으로 명망이 높은 양대 학술기구의 회원으로 선출된 최초의 한국인으로 기록됐다. 작년 말까지 미국국립과학원과 미국공학한림원에 동시에 선임된 외국회원들은 전 세계적으로 12명에 불과하다. 이 교수는 한국과학기술한림원과 한국공학한림원의 회원이기도 하다.

바이오-IT-나노-헬스-로보틱스-인공지능 등 제4차 산업혁명 시대 융합연구를 주도하는 KAIST 연구원(KAIST Institutes) 원장을 맡고 있는 이상엽 특훈교수는 세계경제포럼의 바이오텍 글로벌퓨처카운슬(Global Future Council on Biotechnology) 의장과 4차 산업혁명카운슬(Global Future Council on the Fourth Industrial Revolustion) 위원으로도 활동 중이다.

2017.05.16 조회수 11447 방효충 교수, 지구 저궤도의 관측 위한 큐브위성 발사

우리 대학 항공우주공학과 방효충 교수 연구팀이 지구 저궤도 관측을 위한 초소형 큐브위성을 발사했다.

방 교수 연구팀에서 개발한 큐브위성인 LINK(Little Intelligent Nanosatellite of KAIST)를 포함한 총 28개의 큐브위성이 아틀라스 V(Atlas V) 발사체(NASA CRS-7 미션)에 탑재돼 미 동부시간 4월 18일 오전 11시 11분에 미국 Space Launch Complex 41에서 성공적으로 발사됐다.

큐브위성들은 국제우주정거장에서 보관 후 약 한 달 뒤에 궤도 진입 예정이며 이후 약 3달 동안 과학임무를 수행한다.

LINK는 벨기에의 Von Karman Institute에서 주관하는 QB50 프로젝트의 일환으로 개발됐다.

QB50 프로젝트는 큰 대기항력 때문에 관측이 덜 이뤄진 200~400km 구간의 지구 저궤도 대기를 개발비용이 저렴한 큐브위성을 다수 발사해 관측하는 국제 공동 프로젝트이다. 2012년에 시작된 이 프로젝트는 전 세계 23개 이상의 국가가 참여하고 있다.

LINK는 2유닛(20x10x10㎤) 크기로 무게는 2kg 정도이며 지구 관측을 위해 이온-중성자 질량 분광기 및 랑뮈어 탐침을 탑재했다. 랑뮈어 탐침은 우리 대학 물리학과 민경욱 교수 연구팀이 개발했다.

방 교수는 “QB50 프로젝트는 교육용으로만 쓰이던 큐브위성이 의미있는 과학임무를 수행하기 위한 도구로 도약하는 계기가 될 것이다”며 “다수의 큐브위성을 이용해 저궤도 대기 관측을 한 첫 사례로 의미있는 데이터를 얻을 것으로 기대한다”고 말했다.

또한 “이 노하우를 이용해 앞으로 위성을 추가 개발해 연구 내용을 우주에서 직접 검증할 수 있을 것이다”고 말했다.

현재 큐브위성을 실은 Cygnus 모듈이 궤도에서 대기 중이며 미 동부시간 4월 22일 오전 8시 39분 국제우주정거장과 도킹을 완료했다.

2017.04.24 조회수 12590

방효충 교수, 지구 저궤도의 관측 위한 큐브위성 발사

우리 대학 항공우주공학과 방효충 교수 연구팀이 지구 저궤도 관측을 위한 초소형 큐브위성을 발사했다.

방 교수 연구팀에서 개발한 큐브위성인 LINK(Little Intelligent Nanosatellite of KAIST)를 포함한 총 28개의 큐브위성이 아틀라스 V(Atlas V) 발사체(NASA CRS-7 미션)에 탑재돼 미 동부시간 4월 18일 오전 11시 11분에 미국 Space Launch Complex 41에서 성공적으로 발사됐다.

큐브위성들은 국제우주정거장에서 보관 후 약 한 달 뒤에 궤도 진입 예정이며 이후 약 3달 동안 과학임무를 수행한다.

LINK는 벨기에의 Von Karman Institute에서 주관하는 QB50 프로젝트의 일환으로 개발됐다.

QB50 프로젝트는 큰 대기항력 때문에 관측이 덜 이뤄진 200~400km 구간의 지구 저궤도 대기를 개발비용이 저렴한 큐브위성을 다수 발사해 관측하는 국제 공동 프로젝트이다. 2012년에 시작된 이 프로젝트는 전 세계 23개 이상의 국가가 참여하고 있다.

LINK는 2유닛(20x10x10㎤) 크기로 무게는 2kg 정도이며 지구 관측을 위해 이온-중성자 질량 분광기 및 랑뮈어 탐침을 탑재했다. 랑뮈어 탐침은 우리 대학 물리학과 민경욱 교수 연구팀이 개발했다.

방 교수는 “QB50 프로젝트는 교육용으로만 쓰이던 큐브위성이 의미있는 과학임무를 수행하기 위한 도구로 도약하는 계기가 될 것이다”며 “다수의 큐브위성을 이용해 저궤도 대기 관측을 한 첫 사례로 의미있는 데이터를 얻을 것으로 기대한다”고 말했다.

또한 “이 노하우를 이용해 앞으로 위성을 추가 개발해 연구 내용을 우주에서 직접 검증할 수 있을 것이다”고 말했다.

현재 큐브위성을 실은 Cygnus 모듈이 궤도에서 대기 중이며 미 동부시간 4월 22일 오전 8시 39분 국제우주정거장과 도킹을 완료했다.

2017.04.24 조회수 12590 미국 프린스턴대 등 해외 유명대학과 핀테크 국제컨퍼런스 매년 순회 개최

우리대학이 미국 프린스턴大를 비롯해 중국 칭화大, 프랑스 에드헥(EDHEC: Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord) 비즈니스 스쿨 등 세계 유수의 명문대로 꼽히는 3개 대학과 함께 올해부터 매년 핀테크(FinTech) 국제컨퍼런스를 공동 개최키로 합의했다.

☞ 에드헥(EDHEC) 비즈니스 스쿨: 1906년 설립된 EDHEC은 비즈니스 및 경영을 전문으로 하는 프랑스 Grandes Ecoles 중 하나로 상위 3대 비즈니스 스쿨로 꼽히고 있음. AACSB·EQUIS·AMBA의 인증을 받아 트리플 크라운을 수상한 최초의 기관 중 하나로 니스(Nice)에 위치함.

☞ 핀테크(FinTech): 금융(financial)과 기술(technique)의 합성어로, 정보기술(IT)을 기반으로 하는 새로운 형태의 금융 기술.

우리대학은 4개 대학이 매년 번갈아 가면서 주관하는 핀테크 컨퍼런스 시리즈에 우리나라를 비롯해, 미국, 중국, 프랑스 등 전 세계 학계·산업계·규제당국 관계자들이 참석해 자산운용산업의 핀테크, 즉 로보어드바이저(Robo Advisor) 산업에 관해 논의하는 메머드급 국제학술행사의 장이 될 것으로 기대하고 있다.

로보어드바이저는 로봇(Robot)과 자문가(Adviser)의 합성어로 자동화한 컴퓨터 프로그램이 펀드나 채권․주식 등 각종 금융 데이터를 분석하여 적절한 투자 자산운용 계획을 추천해서 수익을 올리게 해주는 첨단 서비스다.

올해는‘개인투자자를 위한 자산관리시스템(Wealth Management Systems for Individual Investors)’이란 주제로 4월 26일과 27일 이틀에 걸쳐 미국 프린스턴大에서 열리는데 우리대학에서는 김우창 교수(산업및시스템공학과·KAIST 자산운용미래기술센터장)가 대표로 참석한다.

특히 이번 컨퍼런스에는 ‘컴퓨터 과학의 노벨상’이라 불리는 2000년도튜링상(Turing Award) 수상자인 앤드류 야오(Andrew Yao) 칭화大 핀테크센터장과 세계 최대의 자산운용사인 뱅가드그룹(Vanguar Group) 창업자이자 회장과 명예회장을 지내면서 ‘월스트리트의 성인’으로 추앙받고 있는 존 보글(John Bogle) 보글금융시장연구센터 대표, 밴드하임 금융센터 설립멤버인 존 멀비(John Mulvey) 프린스턴大 교수 등 세계적으로 쟁쟁한 전문가와 학자들이 주요 연설자로 나서 로보어드바이저와 관련된 최신 연구결과를 발표하고 기술발전 동향 등에 관해 집중 조명한다.

☞ 튜링상(Turing award): 미국계산기학회(ACM)가 영국의 수학자 튜링(Alan Turing)을 기념하여 계산기 과학 분야에서 많은 공헌을 한 개인에게 수여하는 상. 1966년에 제정됐으 며 컴퓨터 과학분야 인사들에게는 최대의 영광으로 인식되고 있음. ACM 연례 회의에서 시상식을 하는데 여기서 수상자가 기념 강연을 하는 것이 관례임.

이밖에 중국 알리바바그룹 자회사 알리페이의 운영사인 앤트 파이낸셜(Ant Financial)과 미국에 본사를 두고 있는 세계적인 금융투자회사인 메릴린치 등이 참여해 자사의 로보어드바이저 시스템을 전시하고 시연할 예정이다. 한편 이번 컨퍼런스에는 KAIST 산업및시스템공학과(학과장: 이태억) 외에 美 프린스턴大에서 밴드하임 금융센터(Bendheim Center for Finance)와 금융공학과(Department of Operations Research and Financial Engineering), 그리고 중국 칭화大 핀테크센터, 프랑스 에드헥(EDHEC)의 리스크 인스티튜트(Risk Institute)가 공동 주최자로 참여하며 삼성자산운용(대표 구성훈)이 공식 파트너로 행사를 후원한다.

2017.04.20 조회수 17281

미국 프린스턴대 등 해외 유명대학과 핀테크 국제컨퍼런스 매년 순회 개최

우리대학이 미국 프린스턴大를 비롯해 중국 칭화大, 프랑스 에드헥(EDHEC: Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord) 비즈니스 스쿨 등 세계 유수의 명문대로 꼽히는 3개 대학과 함께 올해부터 매년 핀테크(FinTech) 국제컨퍼런스를 공동 개최키로 합의했다.

☞ 에드헥(EDHEC) 비즈니스 스쿨: 1906년 설립된 EDHEC은 비즈니스 및 경영을 전문으로 하는 프랑스 Grandes Ecoles 중 하나로 상위 3대 비즈니스 스쿨로 꼽히고 있음. AACSB·EQUIS·AMBA의 인증을 받아 트리플 크라운을 수상한 최초의 기관 중 하나로 니스(Nice)에 위치함.

☞ 핀테크(FinTech): 금융(financial)과 기술(technique)의 합성어로, 정보기술(IT)을 기반으로 하는 새로운 형태의 금융 기술.

우리대학은 4개 대학이 매년 번갈아 가면서 주관하는 핀테크 컨퍼런스 시리즈에 우리나라를 비롯해, 미국, 중국, 프랑스 등 전 세계 학계·산업계·규제당국 관계자들이 참석해 자산운용산업의 핀테크, 즉 로보어드바이저(Robo Advisor) 산업에 관해 논의하는 메머드급 국제학술행사의 장이 될 것으로 기대하고 있다.

로보어드바이저는 로봇(Robot)과 자문가(Adviser)의 합성어로 자동화한 컴퓨터 프로그램이 펀드나 채권․주식 등 각종 금융 데이터를 분석하여 적절한 투자 자산운용 계획을 추천해서 수익을 올리게 해주는 첨단 서비스다.

올해는‘개인투자자를 위한 자산관리시스템(Wealth Management Systems for Individual Investors)’이란 주제로 4월 26일과 27일 이틀에 걸쳐 미국 프린스턴大에서 열리는데 우리대학에서는 김우창 교수(산업및시스템공학과·KAIST 자산운용미래기술센터장)가 대표로 참석한다.

특히 이번 컨퍼런스에는 ‘컴퓨터 과학의 노벨상’이라 불리는 2000년도튜링상(Turing Award) 수상자인 앤드류 야오(Andrew Yao) 칭화大 핀테크센터장과 세계 최대의 자산운용사인 뱅가드그룹(Vanguar Group) 창업자이자 회장과 명예회장을 지내면서 ‘월스트리트의 성인’으로 추앙받고 있는 존 보글(John Bogle) 보글금융시장연구센터 대표, 밴드하임 금융센터 설립멤버인 존 멀비(John Mulvey) 프린스턴大 교수 등 세계적으로 쟁쟁한 전문가와 학자들이 주요 연설자로 나서 로보어드바이저와 관련된 최신 연구결과를 발표하고 기술발전 동향 등에 관해 집중 조명한다.

☞ 튜링상(Turing award): 미국계산기학회(ACM)가 영국의 수학자 튜링(Alan Turing)을 기념하여 계산기 과학 분야에서 많은 공헌을 한 개인에게 수여하는 상. 1966년에 제정됐으 며 컴퓨터 과학분야 인사들에게는 최대의 영광으로 인식되고 있음. ACM 연례 회의에서 시상식을 하는데 여기서 수상자가 기념 강연을 하는 것이 관례임.

이밖에 중국 알리바바그룹 자회사 알리페이의 운영사인 앤트 파이낸셜(Ant Financial)과 미국에 본사를 두고 있는 세계적인 금융투자회사인 메릴린치 등이 참여해 자사의 로보어드바이저 시스템을 전시하고 시연할 예정이다. 한편 이번 컨퍼런스에는 KAIST 산업및시스템공학과(학과장: 이태억) 외에 美 프린스턴大에서 밴드하임 금융센터(Bendheim Center for Finance)와 금융공학과(Department of Operations Research and Financial Engineering), 그리고 중국 칭화大 핀테크센터, 프랑스 에드헥(EDHEC)의 리스크 인스티튜트(Risk Institute)가 공동 주최자로 참여하며 삼성자산운용(대표 구성훈)이 공식 파트너로 행사를 후원한다.

2017.04.20 조회수 17281 박현규 교수, DNA 통한 나노 꽃 구조체 제작 기술 개발

〈 박 현 규 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 가천대학교 김문일 교수와의 공동 연구를 통해 DNA를 이용해 상온에서 꽃 모양의 나노입자를 합성하는 기술을 개발했다.

이 기술은 아민과 아마이드 구조를 포함한 DNA와 구리 이온의 상호작용을 기반으로 개발됐으며, 이를 이용해 환경 친화적 조건에서 DNA를 고농도로 포집한 꽃 모양의 나노 구조체를 합성하는데 성공했다.

생명화학공학과 출신의 박기수 박사(현 건국대 교수)가 제1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 국제 학술지 ‘저널 오브 머티리얼즈 케미스트리 B(Journal of Materials Chemistry B) 2017년 12호 표지논문으로 선정됐다.

나노 꽃(nanoflowers)이라 불리는 꽃 모양의 나노 물질은 표면이 거칠고 넓은 표면적으로 인해 촉매, 전자기술 및 분석 화학을 비롯해 여러 분야에서 주목받고 있다.

최근에는 단백질을 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 제작이 이뤄지고 있으며 이는 일반적인 효소에 비해 높은 활성, 안정성 및 내구성을 지닌다는 것이 증명되고 있다.

그러나 일반적인 단백질 나노 꽃 합성은 고온에서 열수 처리를 통해야만 가능했기 때문에 DNA를 효과적으로 포집하지 못한다는 한계를 갖는다.

연구팀은 문제 해결을 위해 생체 고분자 물질인 핵산이 아마이드 결합 및 아민 그룹을 갖고 있다는 사실에 주목했다. 이를 통해 단백질 기반의 나노 꽃 제작 원리를 바탕으로 핵산을 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 구조물 제작이 상온의 친환경적 조건에서 가능함을 증명했다.

연구팀은 다양한 염기서열의 DNA를 이용해 이 기술을 범용적으로 적용 가능함을 확인했다. 이번에 개발된 DNA 기반 나노 꽃 구조물은 기존 기술에 비해 여러 장점을 갖는다. 유해한 화학물질 없이 친환경 제작이 가능하고 낮은 세포독성을 갖는다.

또한 고효율의 DNA 포집이 가능하고 나노 꽃 내부에 포집된 DNA는 핵산 분해효소에 대해 높은 저항성을 보임을 증명했다.

특히 연구팀은 합성된 나노 꽃 입자의 넓은 표면적이 입자 내부 구리의 과산화효소 활성을 크게 향상시킴을 발견했고, 이를 과산화수소를 검출하는 센싱 분야에도 활용 가능할 것으로 예상하고 있다.

연구팀은 향후 다양한 핵산을 이용해 나노 꽃 입자를 합성하고 이를 유전자 치료 및 바이오센서 개발에 응용할 예정이다.

박 교수는 “이번 연구에서 개발된 DNA를 이용해 상온에서 합성된 나노 꽃 입자는 낮은 세포독성 특성을 띠면서 DNA를 핵산 절단효소로부터 효과적으로 보호하는 특성이 있다”며 “이를 통해 향후 유전자 치료용 전달체 등에 응용 가능하다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 글로벌프론티어 지원사업의 일환으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. journal of Materials Chemistry B 표지

그림2. 다양한 염기서열 및 길이를 가지는 DNA를 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 구조물의 제작 결과를 나타내는 SEM 사진

그림3. DNA를 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 구조물의 제작 과정을 나타내는 모식도

2017.04.14 조회수 15021

박현규 교수, DNA 통한 나노 꽃 구조체 제작 기술 개발

〈 박 현 규 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 가천대학교 김문일 교수와의 공동 연구를 통해 DNA를 이용해 상온에서 꽃 모양의 나노입자를 합성하는 기술을 개발했다.

이 기술은 아민과 아마이드 구조를 포함한 DNA와 구리 이온의 상호작용을 기반으로 개발됐으며, 이를 이용해 환경 친화적 조건에서 DNA를 고농도로 포집한 꽃 모양의 나노 구조체를 합성하는데 성공했다.

생명화학공학과 출신의 박기수 박사(현 건국대 교수)가 제1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 국제 학술지 ‘저널 오브 머티리얼즈 케미스트리 B(Journal of Materials Chemistry B) 2017년 12호 표지논문으로 선정됐다.

나노 꽃(nanoflowers)이라 불리는 꽃 모양의 나노 물질은 표면이 거칠고 넓은 표면적으로 인해 촉매, 전자기술 및 분석 화학을 비롯해 여러 분야에서 주목받고 있다.

최근에는 단백질을 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 제작이 이뤄지고 있으며 이는 일반적인 효소에 비해 높은 활성, 안정성 및 내구성을 지닌다는 것이 증명되고 있다.

그러나 일반적인 단백질 나노 꽃 합성은 고온에서 열수 처리를 통해야만 가능했기 때문에 DNA를 효과적으로 포집하지 못한다는 한계를 갖는다.

연구팀은 문제 해결을 위해 생체 고분자 물질인 핵산이 아마이드 결합 및 아민 그룹을 갖고 있다는 사실에 주목했다. 이를 통해 단백질 기반의 나노 꽃 제작 원리를 바탕으로 핵산을 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 구조물 제작이 상온의 친환경적 조건에서 가능함을 증명했다.

연구팀은 다양한 염기서열의 DNA를 이용해 이 기술을 범용적으로 적용 가능함을 확인했다. 이번에 개발된 DNA 기반 나노 꽃 구조물은 기존 기술에 비해 여러 장점을 갖는다. 유해한 화학물질 없이 친환경 제작이 가능하고 낮은 세포독성을 갖는다.

또한 고효율의 DNA 포집이 가능하고 나노 꽃 내부에 포집된 DNA는 핵산 분해효소에 대해 높은 저항성을 보임을 증명했다.

특히 연구팀은 합성된 나노 꽃 입자의 넓은 표면적이 입자 내부 구리의 과산화효소 활성을 크게 향상시킴을 발견했고, 이를 과산화수소를 검출하는 센싱 분야에도 활용 가능할 것으로 예상하고 있다.

연구팀은 향후 다양한 핵산을 이용해 나노 꽃 입자를 합성하고 이를 유전자 치료 및 바이오센서 개발에 응용할 예정이다.

박 교수는 “이번 연구에서 개발된 DNA를 이용해 상온에서 합성된 나노 꽃 입자는 낮은 세포독성 특성을 띠면서 DNA를 핵산 절단효소로부터 효과적으로 보호하는 특성이 있다”며 “이를 통해 향후 유전자 치료용 전달체 등에 응용 가능하다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 글로벌프론티어 지원사업의 일환으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. journal of Materials Chemistry B 표지

그림2. 다양한 염기서열 및 길이를 가지는 DNA를 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 구조물의 제작 결과를 나타내는 SEM 사진

그림3. DNA를 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 구조물의 제작 과정을 나타내는 모식도

2017.04.14 조회수 15021 한동수 교수, 크라우드소싱 기반 실내 위치인식 시스템 개발

〈 한 동 수 교수 〉

우리 대학 전산학부 한동수 교수 연구팀(지능형 서비스통합 연구실)이 실내 공간에서 획득한 와이파이 신호의 수집 위치정보를 자동으로 파악할 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술은 글로벌 실내 위치인식 시스템 구축에 필요한 핵심 기술로 다수의 스마트폰에서 수집된 무선랜 핑거프린트의 수집 위치를 자동으로 라벨링하는 인공지능 기법이다. 비용을 절감하면서 높은 정확도를 가질 수 있고 무선랜 핑거프린트 수집이 가능한 건물이라면 어느 곳에도 적용 가능하다.

여러 글로벌 기업들이 실내 GPS를 실현하기 위해 전 세계 주요도시에서 수만 건의 실내 지도를 수집했다. 실내 지도와 함께 신호 지도 수집도 시도했지만 높은 정확도를 갖지 못했고 그 결과 실내에서의 위치 인식 서비스 질이 떨어진다.

연구팀은 문제 해결을 위해 실내를 이동 공간과 체류 공간으로 구분하고 각각의 공간에 최적화된 수집 위치 라벨링을 자동화하는 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 기술은 복도, 로비, 계단과 같은 이동 공간에서도 수집된 신호의 위치정보를 별도의 외부 정도 없이도 자동으로 라벨링하는 새로운 자율학습(Unsupervised Learning) 인공지능 기술이다.

이 기술을 토대로 기초실험연구동(N5)과 김병호-김삼열IT융합빌딩(N1)에서 실험을 실시했고, 충분한 양의 학습 데이터가 주어진다는 가정 하에 오차범위 3~4미터 수준의 정확도를 보였다.

이는 수작업을 통해 수집 위치를 라벨링한 결과와 비슷한 정확도로 연구팀이 함께 개발한 지자기 신호, 3축 가속기, 자이로스코프 기반의 딥러닝을 활용한 새로운 센서 퓨전 기법을 통하면 정확도가 더욱 상승하는 결과를 보였다.

그 동안 스마트폰을 통해 수집된 핑거프린트는 활용되지 못하고 버려졌지만 개발된 기술을 통해 무선랜 핑거프린트 빅데이터 영역이 새롭게 열릴 것으로 기대된다.

개발된 GPS 구축 기술은 글로벌 기업이나 국내 위치정보 서비스 기업 등이 전국 범위에서 위치정보 서비스를 제공할 때 도입해 효과적으로 사용할 수 있을 것으로 예상된다.

GPS 신호가 도달하지 않는 실내 환경에서 위치인식 정확도가 높아짐에 따라 포켓몬고 등의 O2O(online to offline) 위치기반 게임도 실내에서 실행 가능할 것으로 기대된다.

또한 다양한 위치기반 SNS, 사물인터넷 등 서비스가 활성화되고 위급한 상황에서 112나 119에 구조요청을 할 시 정확한 위치 파악이 가능할 것으로 보인다.

한 교수는 “개발된 글로벌 실내 위치인식 시스템 구축 기술을 KAIST 실내 위치인식 시스템인 카이로스(KAILOS)에 탑재해 서비스 할 예정이다”며 “전 세계 어느 건물에서든 정확도 높은 실내 위치인식 시스템을 손쉽게 구축할 수 있고 장래에 대부분 실내 공간에서도 위치인식 서비스가 제공 가능할 것이다”고 말했다.

카이로스는 2014년 KAIST에서 출시한 개방형 실내 위치인식 서비스 플랫폼이다. 자신이 원하는 건물의 실내지도를 카이로스에 등록하고 해당 건물의 핑거프린트를 수집해 실내 위치인식 시스템을 구축하도록 지원 중이다.

□ 그림 설명

그림1. 핑거프린트를 수집하여 신호지도를 구축한 뒤, 구축된 신호지도를 기반으로 위치를 추정하는 과정

그림2. KAILOS가 여러 가지 신호와 센서를 복합적으로 사용하였을 때 예상되는 정확도

2017.04.12 조회수 13430

한동수 교수, 크라우드소싱 기반 실내 위치인식 시스템 개발

〈 한 동 수 교수 〉

우리 대학 전산학부 한동수 교수 연구팀(지능형 서비스통합 연구실)이 실내 공간에서 획득한 와이파이 신호의 수집 위치정보를 자동으로 파악할 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술은 글로벌 실내 위치인식 시스템 구축에 필요한 핵심 기술로 다수의 스마트폰에서 수집된 무선랜 핑거프린트의 수집 위치를 자동으로 라벨링하는 인공지능 기법이다. 비용을 절감하면서 높은 정확도를 가질 수 있고 무선랜 핑거프린트 수집이 가능한 건물이라면 어느 곳에도 적용 가능하다.

여러 글로벌 기업들이 실내 GPS를 실현하기 위해 전 세계 주요도시에서 수만 건의 실내 지도를 수집했다. 실내 지도와 함께 신호 지도 수집도 시도했지만 높은 정확도를 갖지 못했고 그 결과 실내에서의 위치 인식 서비스 질이 떨어진다.

연구팀은 문제 해결을 위해 실내를 이동 공간과 체류 공간으로 구분하고 각각의 공간에 최적화된 수집 위치 라벨링을 자동화하는 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 기술은 복도, 로비, 계단과 같은 이동 공간에서도 수집된 신호의 위치정보를 별도의 외부 정도 없이도 자동으로 라벨링하는 새로운 자율학습(Unsupervised Learning) 인공지능 기술이다.

이 기술을 토대로 기초실험연구동(N5)과 김병호-김삼열IT융합빌딩(N1)에서 실험을 실시했고, 충분한 양의 학습 데이터가 주어진다는 가정 하에 오차범위 3~4미터 수준의 정확도를 보였다.

이는 수작업을 통해 수집 위치를 라벨링한 결과와 비슷한 정확도로 연구팀이 함께 개발한 지자기 신호, 3축 가속기, 자이로스코프 기반의 딥러닝을 활용한 새로운 센서 퓨전 기법을 통하면 정확도가 더욱 상승하는 결과를 보였다.

그 동안 스마트폰을 통해 수집된 핑거프린트는 활용되지 못하고 버려졌지만 개발된 기술을 통해 무선랜 핑거프린트 빅데이터 영역이 새롭게 열릴 것으로 기대된다.

개발된 GPS 구축 기술은 글로벌 기업이나 국내 위치정보 서비스 기업 등이 전국 범위에서 위치정보 서비스를 제공할 때 도입해 효과적으로 사용할 수 있을 것으로 예상된다.

GPS 신호가 도달하지 않는 실내 환경에서 위치인식 정확도가 높아짐에 따라 포켓몬고 등의 O2O(online to offline) 위치기반 게임도 실내에서 실행 가능할 것으로 기대된다.

또한 다양한 위치기반 SNS, 사물인터넷 등 서비스가 활성화되고 위급한 상황에서 112나 119에 구조요청을 할 시 정확한 위치 파악이 가능할 것으로 보인다.

한 교수는 “개발된 글로벌 실내 위치인식 시스템 구축 기술을 KAIST 실내 위치인식 시스템인 카이로스(KAILOS)에 탑재해 서비스 할 예정이다”며 “전 세계 어느 건물에서든 정확도 높은 실내 위치인식 시스템을 손쉽게 구축할 수 있고 장래에 대부분 실내 공간에서도 위치인식 서비스가 제공 가능할 것이다”고 말했다.

카이로스는 2014년 KAIST에서 출시한 개방형 실내 위치인식 서비스 플랫폼이다. 자신이 원하는 건물의 실내지도를 카이로스에 등록하고 해당 건물의 핑거프린트를 수집해 실내 위치인식 시스템을 구축하도록 지원 중이다.

□ 그림 설명

그림1. 핑거프린트를 수집하여 신호지도를 구축한 뒤, 구축된 신호지도를 기반으로 위치를 추정하는 과정

그림2. KAILOS가 여러 가지 신호와 센서를 복합적으로 사용하였을 때 예상되는 정확도

2017.04.12 조회수 13430 국가보안기술연구소와 함께 최정예 사이버 보안인력 양성

'국가 사이버 보안 우리에게 맡겨라'

우리 대학은 국가보안기술연구소(소장 김광호)와 함께 우리나라 사이버 보안의 핵심역할을 할 최정예 인력양성을 위해 올해 가을부터 석사과정 신입생을 선발한다.

새로 시작되는 CSPN(Cyber Security Professional education program for NSR) 프로그램은 국가보안기술연구소와 공동으로 실무 연계형 교과과정을 운영함으로써 이론과 실무를 겸비한 우수인재 양성목표로 한다. 재학생들에게는 학비와 장학금 등이 지원되며, 졸업 후 국가보안기술연구소에서 의무복무를 수행하게 된다.

국가보안기술연구소는 5년 간 40명의 사이버 보안 인력양성을 목표로 하는 이번 시범사업을 통해 우수한 성과를 확보하여 암호분야 등 타 정보보안 분야에 대한 인력양성 프로그램으로 확대 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편, 우리 대학은 지난 2012년 정보보호대학원을 설립해 컴퓨터, 네트워크, 시스템, 소프트웨어 보안, 암호 등 균형 있는 커리큘럼으로 세계 최고 수준의 정보보호 인력양성과 연구에 매진하고 있으며 동 프로그램 학생을 포함하여 매년 30여 명의 석․박사 과정 학생을 선발해 보안 전문 인력을 양성한다.

정보보호대학원은 지난 9월 미국에서 개최된 세계 최고 권위와 최대 규모의 해킹방어대회 데프콘(DEFCON)에서 정보보호대학원 학생을 주축으로 한 KaisHack GoN팀이 대학 단일팀으로 최고의 성적을 거두었으며, 설립 이래 보안 분야 세계 최고의 학회인 미국 컴퓨터협회 컴퓨터&커뮤니케이션 시큐리티(ACM CCS) ․ IEEE S&P 등에 14편의 논문을 발표하는 등 세계적인 정보보호분야 기관으로써의 위상을 과시하고 있다.

2017.03.24 조회수 12529

국가보안기술연구소와 함께 최정예 사이버 보안인력 양성

'국가 사이버 보안 우리에게 맡겨라'

우리 대학은 국가보안기술연구소(소장 김광호)와 함께 우리나라 사이버 보안의 핵심역할을 할 최정예 인력양성을 위해 올해 가을부터 석사과정 신입생을 선발한다.

새로 시작되는 CSPN(Cyber Security Professional education program for NSR) 프로그램은 국가보안기술연구소와 공동으로 실무 연계형 교과과정을 운영함으로써 이론과 실무를 겸비한 우수인재 양성목표로 한다. 재학생들에게는 학비와 장학금 등이 지원되며, 졸업 후 국가보안기술연구소에서 의무복무를 수행하게 된다.

국가보안기술연구소는 5년 간 40명의 사이버 보안 인력양성을 목표로 하는 이번 시범사업을 통해 우수한 성과를 확보하여 암호분야 등 타 정보보안 분야에 대한 인력양성 프로그램으로 확대 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편, 우리 대학은 지난 2012년 정보보호대학원을 설립해 컴퓨터, 네트워크, 시스템, 소프트웨어 보안, 암호 등 균형 있는 커리큘럼으로 세계 최고 수준의 정보보호 인력양성과 연구에 매진하고 있으며 동 프로그램 학생을 포함하여 매년 30여 명의 석․박사 과정 학생을 선발해 보안 전문 인력을 양성한다.

정보보호대학원은 지난 9월 미국에서 개최된 세계 최고 권위와 최대 규모의 해킹방어대회 데프콘(DEFCON)에서 정보보호대학원 학생을 주축으로 한 KaisHack GoN팀이 대학 단일팀으로 최고의 성적을 거두었으며, 설립 이래 보안 분야 세계 최고의 학회인 미국 컴퓨터협회 컴퓨터&커뮤니케이션 시큐리티(ACM CCS) ․ IEEE S&P 등에 14편의 논문을 발표하는 등 세계적인 정보보호분야 기관으로써의 위상을 과시하고 있다.

2017.03.24 조회수 12529 제7회 KINC 융합연구상 시상식 개최

(왼쪽부터) 이도창 생명화학공학과 교수, 배병수 신소재공학과 교수, 정희태 나노융합연구소 소장, 정후영 UNIST 교수, 윤다은 생명화학공학과 박사과정, 김회윤 신소재공학과 박사과정, 최성율 전기및전자공학부 교수, 이건재 신소재공학과 교수

우리 대학 나노융합연구소(소장 정희태)는 본교 KI빌딩에서 교수님들의 융합연구를 장려하고 대학원생 및 연구원들의 연구 의욕 고취를 위한 '제7회 KINC 융합연구상 시상식' 을 22일(수) 개최했다.

올해로 일곱 번째를 맞이하는 시상식은 연구자의 노고를 격려하고, 우수 연구로 선정된 연구 성과를 구성원들과 함께 공유함으로써 융합연구 분위기를 활성화 시키자는 취지로 마련되었다.

KINC 융합연구상은 공모를 통해 접수된 논문을 대상으로 창의성과 융합성이 가장 우수한 논문 2편을 선정하여 논문에 참여한 공동 제1저자와 교신저자에게 각각 상패와 상금을 수여한다.

첫 번째 수상 팀은 고온 및 고습에 견딜 수 있는 퀀텀닷 기술을 개발한 신소재공학과 배병수 교수, 생명화학공학과 이도창 교수 연구팀으로, 연구 결과는 화학분야의 권위 있는 국제 학술지인 ‘미국화학회 학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)’ 2016년 12월 21일자에 게재됐다.

두 번째 수상 팀은 초단시간의 레이저를 조사해 단결정 탄화규소(SiC)의 고체 상분리 현상을 발견하고 이를 활용한 그래핀 생성원리를 밝힌 신소재공학과 이건재 교수와 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀으로, 연구결과는 자연과학 및 응용과학 분야 세계적인 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2016년 11월 30일자에 게재됐다.

정희태 소장은 “세계적으로 인정받는 우수한 연구 성과들이 많이 도출되어 매우 기쁘며, 교내 융합연구의 발전적인 연구 환경을 조성하기 위하여 앞으로 행사를 더욱 확대해 나갈 계획이다.”라고 뜻을 밝혔다.

※ KAIST 나노융합연구소는 나노과학기술분야에 대해 학과간의 경계를 허물고 진정한 학제 간 공동연구를 촉진하여 창조적인 융합연구를 추진하기 위해 지난 2006년 6월 KAIST 연구원 산하에 설립되었다. 현재 나노융합연구소에서는 총 85명의 겸임교수가 참여하고 있으며, 최근에는 나노연구의 미래 이슈와 KAIST 경쟁력을 고려하여 재설정한 중점 연구 분야의 연구역량을 결집하여 연구를 수행하면서 세계 최고 수준의 나노융합연구 허브 대학연구소로 성장해 나가고 있다.

2017.03.22 조회수 18042

제7회 KINC 융합연구상 시상식 개최

(왼쪽부터) 이도창 생명화학공학과 교수, 배병수 신소재공학과 교수, 정희태 나노융합연구소 소장, 정후영 UNIST 교수, 윤다은 생명화학공학과 박사과정, 김회윤 신소재공학과 박사과정, 최성율 전기및전자공학부 교수, 이건재 신소재공학과 교수

우리 대학 나노융합연구소(소장 정희태)는 본교 KI빌딩에서 교수님들의 융합연구를 장려하고 대학원생 및 연구원들의 연구 의욕 고취를 위한 '제7회 KINC 융합연구상 시상식' 을 22일(수) 개최했다.

올해로 일곱 번째를 맞이하는 시상식은 연구자의 노고를 격려하고, 우수 연구로 선정된 연구 성과를 구성원들과 함께 공유함으로써 융합연구 분위기를 활성화 시키자는 취지로 마련되었다.

KINC 융합연구상은 공모를 통해 접수된 논문을 대상으로 창의성과 융합성이 가장 우수한 논문 2편을 선정하여 논문에 참여한 공동 제1저자와 교신저자에게 각각 상패와 상금을 수여한다.

첫 번째 수상 팀은 고온 및 고습에 견딜 수 있는 퀀텀닷 기술을 개발한 신소재공학과 배병수 교수, 생명화학공학과 이도창 교수 연구팀으로, 연구 결과는 화학분야의 권위 있는 국제 학술지인 ‘미국화학회 학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)’ 2016년 12월 21일자에 게재됐다.

두 번째 수상 팀은 초단시간의 레이저를 조사해 단결정 탄화규소(SiC)의 고체 상분리 현상을 발견하고 이를 활용한 그래핀 생성원리를 밝힌 신소재공학과 이건재 교수와 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀으로, 연구결과는 자연과학 및 응용과학 분야 세계적인 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2016년 11월 30일자에 게재됐다.

정희태 소장은 “세계적으로 인정받는 우수한 연구 성과들이 많이 도출되어 매우 기쁘며, 교내 융합연구의 발전적인 연구 환경을 조성하기 위하여 앞으로 행사를 더욱 확대해 나갈 계획이다.”라고 뜻을 밝혔다.

※ KAIST 나노융합연구소는 나노과학기술분야에 대해 학과간의 경계를 허물고 진정한 학제 간 공동연구를 촉진하여 창조적인 융합연구를 추진하기 위해 지난 2006년 6월 KAIST 연구원 산하에 설립되었다. 현재 나노융합연구소에서는 총 85명의 겸임교수가 참여하고 있으며, 최근에는 나노연구의 미래 이슈와 KAIST 경쟁력을 고려하여 재설정한 중점 연구 분야의 연구역량을 결집하여 연구를 수행하면서 세계 최고 수준의 나노융합연구 허브 대학연구소로 성장해 나가고 있다.

2017.03.22 조회수 18042 김재경 교수, 노벨상 펀드 지원 대상자 선정

〈 김 재 경 교수 〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수가 국제기구인 휴먼 프론티어 과학 프로그램(HFSP, Human Fontiers Science Program)에서 지원하는 2017 HFSP 신진연구자 연구비 지원 대상자로 선정됐다.

휴먼 프론티어 과학 프로그램(이하 HFSP)은 1989년 G7회원국과 유럽연합을 중심으로 생명과학분야의 혁신적인 첨단 연구를 활성화하기 위해 설립됐다.

이후 1990년 시작된 HFSP 연구비 지원 대상자 7천여 명 중 26명이 노벨상을 수상해 노벨상 펀드라 불리기도 한다.

신진 연구자 부문 중 한국인 연구자가 지원을 받는 것은 김 교수가 두 번째이다. 올해는 60여 개국에서 지원한 1천 73팀 중 신진연구자는 김 교수와 서울대학교의 김성연 교수 연구팀을 포함해 9팀이 선정됐다.

김 교수는 수학자로서 뇌 과학자인 하빅스(Havekes) 흐로닝언 대 학(University of Groningen) 교수, 에이톤(Aton) 미시간 대학(University of Michigan) 교수, 쥬브리겐(Zurbriggen) 두셀도프 대 학(University of Düsseldorf) 교수와 함께 ‘생체리듬(Circadian rhythms)과 수면이 뇌 인지활동에 미치는 영향에 관한 연구’라는 주제로 3년간 매년 45만 달러를 지원받는다.

김 교수는 수학자이지만 생물학 실험실들과 공동 연구를 통해 다양한 생물학적 난제를 비선형 역학이론과 확률론 등 수학 이론을 이용해 해결했다. 그 결과 최근 사이언스, 몰레큘라 셀, 미국립과학원회보, 네이처 커뮤니케이션즈 등 저명 저널에 잇달아 논문을 게재하는 등 수학계와 생물학계 모두에서 주목을 받고 있다.

김 교수는 “우리에게 너무나 익숙한 수면이지만 실제로 수면이 우리 뇌 활동에 어떠한 영향을 미치는지는 거의 알려져 있지 않다. 수학자로서 뇌 과학자와 협력해 생명과학자가 기존에 밝히지 못한 복잡한 뇌 현상을 이해할 수 있는 획기적 연구를 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

또한 “아직 생소하지만 국내에서도 수학자와 생명과학자 사이에 활발한 연구가 정착되기를 소망한다”고 말했다.

2017.03.22 조회수 15676

김재경 교수, 노벨상 펀드 지원 대상자 선정

〈 김 재 경 교수 〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수가 국제기구인 휴먼 프론티어 과학 프로그램(HFSP, Human Fontiers Science Program)에서 지원하는 2017 HFSP 신진연구자 연구비 지원 대상자로 선정됐다.

휴먼 프론티어 과학 프로그램(이하 HFSP)은 1989년 G7회원국과 유럽연합을 중심으로 생명과학분야의 혁신적인 첨단 연구를 활성화하기 위해 설립됐다.

이후 1990년 시작된 HFSP 연구비 지원 대상자 7천여 명 중 26명이 노벨상을 수상해 노벨상 펀드라 불리기도 한다.

신진 연구자 부문 중 한국인 연구자가 지원을 받는 것은 김 교수가 두 번째이다. 올해는 60여 개국에서 지원한 1천 73팀 중 신진연구자는 김 교수와 서울대학교의 김성연 교수 연구팀을 포함해 9팀이 선정됐다.

김 교수는 수학자로서 뇌 과학자인 하빅스(Havekes) 흐로닝언 대 학(University of Groningen) 교수, 에이톤(Aton) 미시간 대학(University of Michigan) 교수, 쥬브리겐(Zurbriggen) 두셀도프 대 학(University of Düsseldorf) 교수와 함께 ‘생체리듬(Circadian rhythms)과 수면이 뇌 인지활동에 미치는 영향에 관한 연구’라는 주제로 3년간 매년 45만 달러를 지원받는다.

김 교수는 수학자이지만 생물학 실험실들과 공동 연구를 통해 다양한 생물학적 난제를 비선형 역학이론과 확률론 등 수학 이론을 이용해 해결했다. 그 결과 최근 사이언스, 몰레큘라 셀, 미국립과학원회보, 네이처 커뮤니케이션즈 등 저명 저널에 잇달아 논문을 게재하는 등 수학계와 생물학계 모두에서 주목을 받고 있다.

김 교수는 “우리에게 너무나 익숙한 수면이지만 실제로 수면이 우리 뇌 활동에 어떠한 영향을 미치는지는 거의 알려져 있지 않다. 수학자로서 뇌 과학자와 협력해 생명과학자가 기존에 밝히지 못한 복잡한 뇌 현상을 이해할 수 있는 획기적 연구를 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

또한 “아직 생소하지만 국내에서도 수학자와 생명과학자 사이에 활발한 연구가 정착되기를 소망한다”고 말했다.

2017.03.22 조회수 15676 성형진 교수, 미세유체칩 내 액적 위치 제어 기술 개발

우리 대학 기계공학과 성형진 교수 연구팀(유동제어연구실)이 열모세관 현상을 이용해 미세유체칩 내 액적의 위치를 정교하게 제어하는 기술을 개발했다.

박진수 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 미세유체기술 및 마이크로타스(microTAS) 분야의 국제학술지인 랩온어칩(Lab on a Chip)지 2017년 6호의 표지논문으로 선정됐다.

(논문명: Acoustothermal tweezer for droplet sorting in a disposable microfluidic chip)

극소량의 유체 샘플을 이용해 동전만한 크기의 미세유체칩 내에서 복잡한 실험을 수행하기 위해서는 정교한 미세유체 기술이 필요하다.

특히 서로 섞이지 않는 두 유체로 구성된 액적을 기반으로 하는 미세유체역학 분야에서 액적의 위치를 정교하게 제어할 수 있는 기술이 필수적이다.

하지만 기존의 액적위치 제어기술은 한 쪽 방향으로만 제어할 수 있거나 마이크로 크기 수준에서는 정교하게 제어하지 못했다.

연구팀은 독자적으로 개발한 음향열적가열법을 통해 마이크로 수준의 동적 온도구배를 형성했고 이를 통해 미세유체칩 내에서 액적의 위치를 마이크로 크기 수준에서 정교하게 제어했다.

궁극적으로는 원하는 배출 유로로 액적을 분리할 수 있음을 증명했다.

성형진 교수 연구팀은 그동안 광력과 음향력 기반의 미세유체역학, 난류, 고체-유체 상호작용 연구 분야에서 탁월한 연구 성과를 내 SCI급 국제 학술지에 300여 편의 논문을 게재한 바 있다.

이번 연구는 한국연구재단의 창의연구지원사업, 글로벌박사펠로우십과 KAIST-KUSTAR의 지원으로 수행됐다.

박진수 박사과정은 “본 연구에서 개발된 기술은 액적의 양쪽에서 서로 반대방향으로 작용해 균형을 이루는 열모세관 힘을 이용해 액적의 위치를 마이크로스케일에서 정교하게 제어할 수 있다”고 말했다.

성 교수는 “본 연구에서 개발된 기술이 액적 기반 미세유체칩 내 생화학반응, 제약, 물질 합성 등에 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 랩온어칩 표지

2017.03.20 조회수 15529

성형진 교수, 미세유체칩 내 액적 위치 제어 기술 개발

우리 대학 기계공학과 성형진 교수 연구팀(유동제어연구실)이 열모세관 현상을 이용해 미세유체칩 내 액적의 위치를 정교하게 제어하는 기술을 개발했다.

박진수 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 미세유체기술 및 마이크로타스(microTAS) 분야의 국제학술지인 랩온어칩(Lab on a Chip)지 2017년 6호의 표지논문으로 선정됐다.

(논문명: Acoustothermal tweezer for droplet sorting in a disposable microfluidic chip)

극소량의 유체 샘플을 이용해 동전만한 크기의 미세유체칩 내에서 복잡한 실험을 수행하기 위해서는 정교한 미세유체 기술이 필요하다.

특히 서로 섞이지 않는 두 유체로 구성된 액적을 기반으로 하는 미세유체역학 분야에서 액적의 위치를 정교하게 제어할 수 있는 기술이 필수적이다.

하지만 기존의 액적위치 제어기술은 한 쪽 방향으로만 제어할 수 있거나 마이크로 크기 수준에서는 정교하게 제어하지 못했다.

연구팀은 독자적으로 개발한 음향열적가열법을 통해 마이크로 수준의 동적 온도구배를 형성했고 이를 통해 미세유체칩 내에서 액적의 위치를 마이크로 크기 수준에서 정교하게 제어했다.

궁극적으로는 원하는 배출 유로로 액적을 분리할 수 있음을 증명했다.

성형진 교수 연구팀은 그동안 광력과 음향력 기반의 미세유체역학, 난류, 고체-유체 상호작용 연구 분야에서 탁월한 연구 성과를 내 SCI급 국제 학술지에 300여 편의 논문을 게재한 바 있다.

이번 연구는 한국연구재단의 창의연구지원사업, 글로벌박사펠로우십과 KAIST-KUSTAR의 지원으로 수행됐다.

박진수 박사과정은 “본 연구에서 개발된 기술은 액적의 양쪽에서 서로 반대방향으로 작용해 균형을 이루는 열모세관 힘을 이용해 액적의 위치를 마이크로스케일에서 정교하게 제어할 수 있다”고 말했다.

성 교수는 “본 연구에서 개발된 기술이 액적 기반 미세유체칩 내 생화학반응, 제약, 물질 합성 등에 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 랩온어칩 표지

2017.03.20 조회수 15529 김광조 교수, 한국인 최초 세계암호학회 석학회원 선정

〈 김 광 조 교수 〉

우리 대학 전산학부 정보보호대학원 김광조 교수가 한국인 최초로 세계암호학회(IACR) 석학회원에 선정됐다.

세계암호학회는 2004년부터 매년 암호 연구에 지대한 공헌과 학술 활동 진흥에 기여한 회원 중 2~6명을 석학회원으로 선정한다. 아시아, 태평양 지역에서는 일본과 호주에서 각 2명이 선정된 사례가 있으나 한국에서는 김 교수가 최초로 선정됐다.

1981년에 설립된 세계암호학회는 암호학 이론과 응용 관련된 비영리 국제 학회로 매년 3대 암호학회인 유로크립트, 크립토, 아시아크립트(Eurocrypt. Crypto, Asiacrypt) 및 암호이론 워크숍(TCC), 고속 소프트웨어 보안 워크숍(FSE), 공개키 암호 워크숍(PKC), 암호 하드웨어 및 임배디드 시스템 워크숍(CHES) 등을 주관하고 있다.

김광조 교수는 암호와 정보보호 이론 및 응용에 대해 34년 간 종사한 국내를 대표하는 제1세대 전문가로 세계적 수준의 전문성을 갖고 있다.

아시아, 태평양 지역 암호 학계에 우수한 인재를 양성한 점, 국제적 연구 성과를 낸 탁월한 지도력으로 세계 암호학회에 큰 공헌을 한 점을 인정받았다.

김 교수는 2000년부터 2004년까지 세계암호학회 이사를 역임했고 2005년부터 2008년까지는 아시아크립트 조정위원회 의장 업무를 수행했다.

아시아크립트 1996 및 2001, 공개키 암호 워크숍(PKC) 2001, 암호 하드웨어 및 임배디드 시스템 워크숍(CHES) 2014 등의 국내 개최를 유치해 우리나라 암호학 발전에 기여했다.

김 교수는 SCI급 논문 80편 이상을 저술했고 2만 건 이상의 피인용 횟수를 기록하고 있다.

크립토그라피(Cryptography)라는 온라인 저널의 주편집자이자 JMC(Journal of Mathematical Cryptology)의 부편집자, 국제정보처리연합 산하 정보보호위원회(IFIP TC-11)의 한국 대표, 한국정보보호학회 명예회장, 아시아크립트 조정위원회 한국 대표 등으로 활동하고 있다.

김 교수는 “34년간 연구한 암호와 정보보호 성과와 세계 및 국내 암호학회 발전에 기여한 노력이 높은 평가를 받아 세계적 수준의 학자들과 대등한 학술적 지위를 가질 수 있다는 것을 무한한 영광으로 생각한다”고 말했다.

또한 “한국의 암호 연구 위상을 전 세계에 알릴 수 있는 계기를 만들어서 대단히 기쁘고, 국가 사이버 보안 고급 인력을 양성하는 데 전력을 다하고자 한다”고 밝혔다.

2017.03.13 조회수 15862

김광조 교수, 한국인 최초 세계암호학회 석학회원 선정

〈 김 광 조 교수 〉

우리 대학 전산학부 정보보호대학원 김광조 교수가 한국인 최초로 세계암호학회(IACR) 석학회원에 선정됐다.

세계암호학회는 2004년부터 매년 암호 연구에 지대한 공헌과 학술 활동 진흥에 기여한 회원 중 2~6명을 석학회원으로 선정한다. 아시아, 태평양 지역에서는 일본과 호주에서 각 2명이 선정된 사례가 있으나 한국에서는 김 교수가 최초로 선정됐다.

1981년에 설립된 세계암호학회는 암호학 이론과 응용 관련된 비영리 국제 학회로 매년 3대 암호학회인 유로크립트, 크립토, 아시아크립트(Eurocrypt. Crypto, Asiacrypt) 및 암호이론 워크숍(TCC), 고속 소프트웨어 보안 워크숍(FSE), 공개키 암호 워크숍(PKC), 암호 하드웨어 및 임배디드 시스템 워크숍(CHES) 등을 주관하고 있다.

김광조 교수는 암호와 정보보호 이론 및 응용에 대해 34년 간 종사한 국내를 대표하는 제1세대 전문가로 세계적 수준의 전문성을 갖고 있다.

아시아, 태평양 지역 암호 학계에 우수한 인재를 양성한 점, 국제적 연구 성과를 낸 탁월한 지도력으로 세계 암호학회에 큰 공헌을 한 점을 인정받았다.

김 교수는 2000년부터 2004년까지 세계암호학회 이사를 역임했고 2005년부터 2008년까지는 아시아크립트 조정위원회 의장 업무를 수행했다.

아시아크립트 1996 및 2001, 공개키 암호 워크숍(PKC) 2001, 암호 하드웨어 및 임배디드 시스템 워크숍(CHES) 2014 등의 국내 개최를 유치해 우리나라 암호학 발전에 기여했다.

김 교수는 SCI급 논문 80편 이상을 저술했고 2만 건 이상의 피인용 횟수를 기록하고 있다.

크립토그라피(Cryptography)라는 온라인 저널의 주편집자이자 JMC(Journal of Mathematical Cryptology)의 부편집자, 국제정보처리연합 산하 정보보호위원회(IFIP TC-11)의 한국 대표, 한국정보보호학회 명예회장, 아시아크립트 조정위원회 한국 대표 등으로 활동하고 있다.

김 교수는 “34년간 연구한 암호와 정보보호 성과와 세계 및 국내 암호학회 발전에 기여한 노력이 높은 평가를 받아 세계적 수준의 학자들과 대등한 학술적 지위를 가질 수 있다는 것을 무한한 영광으로 생각한다”고 말했다.

또한 “한국의 암호 연구 위상을 전 세계에 알릴 수 있는 계기를 만들어서 대단히 기쁘고, 국가 사이버 보안 고급 인력을 양성하는 데 전력을 다하고자 한다”고 밝혔다.

2017.03.13 조회수 15862 KAIST 교수 13인, 젊은 과학자 위한 차세대한림원 Y-KAST 창립회원 선정

〈 한국차세대과학기술한림원 출범식 〉

우리 대학 화학과 이효철 교수를 포함한 13명의 교수진이 젊은 과학자를 위한 한국차세대과학기술한림원(Y-KAST)의 창립 회원으로 선정됐다.

Y-KAST는 평균 연령 42세의 우수한 젊은 과학자들이 주축이 된 과학 분야 해외교류 및 정책 활동 기구로서 다양한 활동을 선도할 것으로 기대된다.

한국과학기술한림원(원장 이명철·이하 한림원)이 지난 24일, 더플라자호텔에서 한국차세대과학기술한림원(Young Korean Academy of Science and Technology, 이하 Y-KAST) 출범식을 열었다.

출범식에서는 Y-KAST 창립회원으로 선출된 73인의 젊은 과학자들에 대한 회원패 수여식이 진행됐다.

창립회원에는 물리화학 분야에서 세계적인 명성을 쌓고 있는 우리 대학 이효철 교수를 비롯해 만 27세에 최연소로 젊은과학자상(대통령상, 2016년)을 수상한 오성진 고등과학원 연구교수까지 각 분야에서 촉망받는 연구자들이 대거 포함됐다.

우리 대학은 ▲ 이학부에 김미영, 김성용, 송지준, 엄상일, 이해신, 이효철, 조병관, 최정균 교수, ▲ 공학부에 김상욱, 김일두, 전석우, 최장욱 교수, ▲ 의약학부에 이정호 교수가 선정됐다.

2010년 독일을 시작으로 주요국 과학한림원(Academy of Science)은 산하조직 혹은 별도 독립기구로서 영아카데미(Young Academy of Science)를 설립하고 자국 젊은 과학자들의 활동을 독려하고 있다.

현재 독일, 스웨덴, 벨기에, 캐나다, 일본 등 30개국 이상에서 영아카데미를 운영하고 있으며, 이를 중심으로 서로 간 교류 활동을 추진 중이다.

Y-KAST 회원은 우수한 연구업적을 내고 있는 만 45세 이하 젊은 과학자 중에서 선발하며 정원은 150인 이내다. 한국과학기술한림원은 기존에 운영하던 최우수 젊은과학자 지원 및 시상 프로그램을 통해 선발된 준회원과 한림선도과학자, 젊은과학자상 수상자들 중 만 44세 이하에 해당하는 사람들을 창립회원으로 등용했으며 해부터 매년 30인 내외의 신규 회원을 선정할 계획이다.

이명철 원장은 "젊은 과학자들이 주요국에서 연구업적을 기준으로 선발한 신진연구자들과 보다 친밀하게 교류함으로써 장차 세계 최고 수준의 과학자 그룹에서 소통할 수 있도록 지원할 것"이라며 "젊은 과학자들의 해외 네트워크 구축은 이들의 연구역량 향상은 물론 한국 과학기술의 위상 강화에도 상당한 효과가 있을 것"이라고 강조했다.

2017.02.27 조회수 16295

KAIST 교수 13인, 젊은 과학자 위한 차세대한림원 Y-KAST 창립회원 선정

〈 한국차세대과학기술한림원 출범식 〉

우리 대학 화학과 이효철 교수를 포함한 13명의 교수진이 젊은 과학자를 위한 한국차세대과학기술한림원(Y-KAST)의 창립 회원으로 선정됐다.

Y-KAST는 평균 연령 42세의 우수한 젊은 과학자들이 주축이 된 과학 분야 해외교류 및 정책 활동 기구로서 다양한 활동을 선도할 것으로 기대된다.

한국과학기술한림원(원장 이명철·이하 한림원)이 지난 24일, 더플라자호텔에서 한국차세대과학기술한림원(Young Korean Academy of Science and Technology, 이하 Y-KAST) 출범식을 열었다.

출범식에서는 Y-KAST 창립회원으로 선출된 73인의 젊은 과학자들에 대한 회원패 수여식이 진행됐다.

창립회원에는 물리화학 분야에서 세계적인 명성을 쌓고 있는 우리 대학 이효철 교수를 비롯해 만 27세에 최연소로 젊은과학자상(대통령상, 2016년)을 수상한 오성진 고등과학원 연구교수까지 각 분야에서 촉망받는 연구자들이 대거 포함됐다.

우리 대학은 ▲ 이학부에 김미영, 김성용, 송지준, 엄상일, 이해신, 이효철, 조병관, 최정균 교수, ▲ 공학부에 김상욱, 김일두, 전석우, 최장욱 교수, ▲ 의약학부에 이정호 교수가 선정됐다.

2010년 독일을 시작으로 주요국 과학한림원(Academy of Science)은 산하조직 혹은 별도 독립기구로서 영아카데미(Young Academy of Science)를 설립하고 자국 젊은 과학자들의 활동을 독려하고 있다.

현재 독일, 스웨덴, 벨기에, 캐나다, 일본 등 30개국 이상에서 영아카데미를 운영하고 있으며, 이를 중심으로 서로 간 교류 활동을 추진 중이다.

Y-KAST 회원은 우수한 연구업적을 내고 있는 만 45세 이하 젊은 과학자 중에서 선발하며 정원은 150인 이내다. 한국과학기술한림원은 기존에 운영하던 최우수 젊은과학자 지원 및 시상 프로그램을 통해 선발된 준회원과 한림선도과학자, 젊은과학자상 수상자들 중 만 44세 이하에 해당하는 사람들을 창립회원으로 등용했으며 해부터 매년 30인 내외의 신규 회원을 선정할 계획이다.

이명철 원장은 "젊은 과학자들이 주요국에서 연구업적을 기준으로 선발한 신진연구자들과 보다 친밀하게 교류함으로써 장차 세계 최고 수준의 과학자 그룹에서 소통할 수 있도록 지원할 것"이라며 "젊은 과학자들의 해외 네트워크 구축은 이들의 연구역량 향상은 물론 한국 과학기술의 위상 강화에도 상당한 효과가 있을 것"이라고 강조했다.

2017.02.27 조회수 16295 김대영 교수, EU와 글로벌 IoT 농식품 생태계 구축을 위한 공동 연구

우리 대학 전산학부 김대영 교수 연구팀과 유럽연합(EU)이 사물인터넷(IoT) 개방형 표준 및 아키텍쳐를 통한 글로벌 농식품 비즈니스 통합 에코시스템 개발 공동연구(The Internet of Food & Farm 2020, IoF2020)를 시작한다.

EU IoF2020 프로젝트는 스마트 팜과 농식품 서비스 분야에 첨단 ICT 융합기술을 활용하여 효율적이면서도 안전하고 건강한 먹거리를 보장하는 글로벌 생태계 조성을 목표로 한다.

유럽 연합이 4년간 3,000만 유로를 지원하는 등 총 3,500만 유로가 투자되는 이번 공동연구는 대학, 연구소, 기업 등 16개국 71개 기관이 참여하는 대형 프로젝트다. 한국에서는 유일하게 KAIST가 참여한다.

연구팀은 자체 개발한 국제 표준 사물인터넷 오픈소스 플랫폼인 올리옷(Oliot)을 활용한 스마트 팜과 푸드 서비스 생태계 테스트베드를 국내 농식품 비즈니스 전반에 구축하고 유럽의 테스트베드와 연동한다. 이들 생태계로부터 수집한 글로벌 빅데이터 분석을 위한 딥러닝 등 최신 인공지능 기술을 개발하여 궁극적으로 사물인터넷 플랫폼과 인공지능 기술이 통합된 시스템을 정부, 기관, 기업, 농민들이 활용할 수 있도록 공개할 예정이다.

IoF2020 프로젝트를 통해 개발되는 기술은 스마트팜 및 농식품 서비스 시장에 직접 투입하여 국내 농식품 산업에 활용될 수 있으며, 갈수록 높아지는 농식품 안전에 대한 요구를 만족시킬 수 있을 것으로 전망된다.

또한 핵심 기술인 올리옷(Oliot) 플랫폼은 농식품 분야 뿐 만 아니라, 스마트 시티, 스마트 팩토리, 헬스케어, 커넥티드 자동차등 다양한 산업에 활용될 것으로 기대된다.

IoF2020 프로젝트 코디네이터인 조지 비어스(George Beers)는 "IoF2020이 농장에서 소비자 식탁으로까지의 유통방식에 패러다임 변화를 가져올 것이며, 푸드 서비스 분야에서의 경쟁력과 우수성을 강화하는 데 기여할 것이라고 믿는다”라고 말했다.

KAIST 김대영 교수(전산학부, 오토아이디랩스(Auto-ID Labs) KAIST 센터장)는 “이미 국내에서 사물인터넷 국제표준 기술 적용을 시작했으며, 이번 프로젝트를 통해 유럽뿐 아니라 중국, 일본, 대만 등 아시아 국가와 남미 국가와도 글로벌 농식품 비즈니스 생태계 통합을 위한 노력이 진행 중이다”라고 밝혔다.

KAIST는 지난 2005년부터 전 세계 6개 대학(MIT(미국), 케임브리지대(영국), 취리히공대(스위스), 푸단대(중국), 게이오대(일본))과 함께 세계 최초로 사물인터넷의 개념을 소개한 ‛오토아이디랩스(Auto-ID Labs)' 국제공동연구소를 운영하며 사물인터넷 생태계 구축을 위한 선행 표준기술을 연구하고 있다.

2017.01.17 조회수 14919

김대영 교수, EU와 글로벌 IoT 농식품 생태계 구축을 위한 공동 연구

우리 대학 전산학부 김대영 교수 연구팀과 유럽연합(EU)이 사물인터넷(IoT) 개방형 표준 및 아키텍쳐를 통한 글로벌 농식품 비즈니스 통합 에코시스템 개발 공동연구(The Internet of Food & Farm 2020, IoF2020)를 시작한다.

EU IoF2020 프로젝트는 스마트 팜과 농식품 서비스 분야에 첨단 ICT 융합기술을 활용하여 효율적이면서도 안전하고 건강한 먹거리를 보장하는 글로벌 생태계 조성을 목표로 한다.

유럽 연합이 4년간 3,000만 유로를 지원하는 등 총 3,500만 유로가 투자되는 이번 공동연구는 대학, 연구소, 기업 등 16개국 71개 기관이 참여하는 대형 프로젝트다. 한국에서는 유일하게 KAIST가 참여한다.

연구팀은 자체 개발한 국제 표준 사물인터넷 오픈소스 플랫폼인 올리옷(Oliot)을 활용한 스마트 팜과 푸드 서비스 생태계 테스트베드를 국내 농식품 비즈니스 전반에 구축하고 유럽의 테스트베드와 연동한다. 이들 생태계로부터 수집한 글로벌 빅데이터 분석을 위한 딥러닝 등 최신 인공지능 기술을 개발하여 궁극적으로 사물인터넷 플랫폼과 인공지능 기술이 통합된 시스템을 정부, 기관, 기업, 농민들이 활용할 수 있도록 공개할 예정이다.

IoF2020 프로젝트를 통해 개발되는 기술은 스마트팜 및 농식품 서비스 시장에 직접 투입하여 국내 농식품 산업에 활용될 수 있으며, 갈수록 높아지는 농식품 안전에 대한 요구를 만족시킬 수 있을 것으로 전망된다.

또한 핵심 기술인 올리옷(Oliot) 플랫폼은 농식품 분야 뿐 만 아니라, 스마트 시티, 스마트 팩토리, 헬스케어, 커넥티드 자동차등 다양한 산업에 활용될 것으로 기대된다.

IoF2020 프로젝트 코디네이터인 조지 비어스(George Beers)는 "IoF2020이 농장에서 소비자 식탁으로까지의 유통방식에 패러다임 변화를 가져올 것이며, 푸드 서비스 분야에서의 경쟁력과 우수성을 강화하는 데 기여할 것이라고 믿는다”라고 말했다.

KAIST 김대영 교수(전산학부, 오토아이디랩스(Auto-ID Labs) KAIST 센터장)는 “이미 국내에서 사물인터넷 국제표준 기술 적용을 시작했으며, 이번 프로젝트를 통해 유럽뿐 아니라 중국, 일본, 대만 등 아시아 국가와 남미 국가와도 글로벌 농식품 비즈니스 생태계 통합을 위한 노력이 진행 중이다”라고 밝혔다.

KAIST는 지난 2005년부터 전 세계 6개 대학(MIT(미국), 케임브리지대(영국), 취리히공대(스위스), 푸단대(중국), 게이오대(일본))과 함께 세계 최초로 사물인터넷의 개념을 소개한 ‛오토아이디랩스(Auto-ID Labs)' 국제공동연구소를 운영하며 사물인터넷 생태계 구축을 위한 선행 표준기술을 연구하고 있다.

2017.01.17 조회수 14919