-

유체 제어 기술로 대면적 기능성 나노박막 제작 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 김일두 교수 공동 연구팀이 세계 최초로 금속 나노입자가 결착된 전도성 금속 유기 골격체 나노 박막을 대면적으로 제작하는 새로운 공정 기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

신소재공학과 김진오 박사, 구원태 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 네이처 출판 그룹의 오픈 액세스(Open-access) 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)' 7월 13일 字에 게재됐으며 연구의 우수성을 인정받아 재료공학과 화학 부문의 편집장 선정 논문(Editors' Highlights)에 선정됐다. (논문명: Large-area synthesis of nanoscopic catalyst-decorated conductive MOF film using microfluidic-based solution shearing)

다공성 구조를 가지는 2차원 전도성 *금속유기골격체(Metal-Organic Frameworks, 이하 MOF)는 전도성 유기 리간드 도입을 통해 전하 수송, 전계 효과 및 전자 상호작용과 같은 전기적 특성 제어 및 초소형 금속 나노입자 촉매의 주입이 가능해, 높은 선택성과 민감도를 요구하는 가스 센서 분야의 차세대 신소재로 각광받고 있다.

☞ 금속유기골격체(MOF)는 금속 이온과 유기 연결물질(리간드)가 연결된 다공성 물질로 배위 고분자의 일종이다. 이는 기공을 매개로 하여 화학종의 분리, 가스 저자아, 촉매, 약물 전달, 화학 센서 등 다양한 기능을 수행할 수 있다.

이러한 전도성 MOF의 뛰어난 재료적 특성을 활용하기 위해서는 균일한 전도성 MOF 입자의 합성과 합성된 전도성 MOF 입자 간의 간격을 최소화해 향상된 전자 이동도를 확보할 수 있는 고품질, 대면적 전도성 MOF 박막 제작 기술이 요구된다. 하지만 지금까지 보고된 전도성 MOF 박막 제작 기술의 경우, 나노 수준의 균일한 박막 두께 제어, 대면적 박막 제작 및 초소형 나노입자 촉매의 균일한 결착이 어려워 고민감도 가스 센서 소자 적용에 한계로 존재해왔다.

공동 연구팀은 전도성 MOF 박막의 형성 및 금속 나노입자의 합성 과정을 정밀하게 통제하는 데 중점을 뒀다. 미세 유체(Microfluidic) 시스템을 도입해 화학 반응을 단계적으로 제어하고 용액 전단 공정 (Solution shearing)을 통해 균일한 전도성 MOF 박막을 제조하는 새로운 공정 개발 연구를 진행 했다. 머리카락 굵기보다 가는 미세관 내(300 마이크로미터(㎛) 이하)로 합성에 필요한 용액을 흘려주게 되면 물질 전달이 극대화돼 수백 밀리초( ms)의 매우 짧은 시간에도 불구하고 화학 반응을 일으키고 제어할 수 있다. 이를 통해 금속 나노입자를 수 나노미터의 MOF 기공 내부에 균일하게 결착시킬 수 있게 된다.

미세 유체 시스템으로부터 합성된 용액은 용액 전단 공정을 통해 MOF 박막 형성을 하는데 일정한 속도와 연속적인 용액의 공급으로 인해 대면적의 기능성 MOF 나노 박막 형성이 가능하다. 미세 유체 반응기와 기판 사이에 마이크로 수준의 단차(Gap)를 주며 일정한 속도로 움직일 수 있는 용액 전단 공정은 균일한 계면(Meniscus)을 형성해 일정한 용매 증발을 야기 한다. 이는 균일한 MOF 성장을 일으켜 나노 두께의 박막 제조가 가능하다.

공동 연구팀은 미세 유체의 정밀 제어를 통해 제작된 초소형 나노입자 촉매가 결착된 전도성 MOF 나노 박막을 활용해, 대기 유독 가스 중 하나인 이산화질소(NO2) 기체를 선택적으로 검출할 수 있는 가스 센서를 개발하는 데 성공했으며, 기존에 보고된 2차원 소재 기반 가스 센서 대비 우수한 가스 검출 특성을 검증했다.

열 및 물질 전달 면에서 우수한 장점을 가지는 미세 유체 시스템과 일정한 용매 증발을 통한 두께 제어가 쉬운 용액 전단 공정의 융합 및 이를 이용한 금속 나노입자가 결착된 MOF 나노 박막 합성 연구는 기능성 박막 제조 연구 분야에 새로운 접근법을 제안해 그 파급효과가 클 것으로 기대한다.

공동 제1 저자인 김진오, 구원태 박사는 "입자의 상호작용력 조절을 통해 단일 층 두께에서 나노막대 스스로가 방향성을 통제하며 고 배열로 정렬할 수 있다는 것을 보였다. 이는 외부 힘 없이도 더욱 정교한 자기 조립구조가 가능하다는 것을 보여주는 결과다ˮ 라며 "고배열, 고배향을 갖는 다양한 나노입자의 초박막 필름 제작 및 필름 소자에 활발히 사용될 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 포스코청암재단의 포스코사이언스 펠로우십, K-Materials 글로벌 혁신 교육 연구단 (BK21 FOUR), 지역혁신선도연구센터사업, 한국연구재단의 나노․소재원천기술개발 사업 및 중견연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

유체 제어 기술로 대면적 기능성 나노박막 제작 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 김일두 교수 공동 연구팀이 세계 최초로 금속 나노입자가 결착된 전도성 금속 유기 골격체 나노 박막을 대면적으로 제작하는 새로운 공정 기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

신소재공학과 김진오 박사, 구원태 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 네이처 출판 그룹의 오픈 액세스(Open-access) 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)' 7월 13일 字에 게재됐으며 연구의 우수성을 인정받아 재료공학과 화학 부문의 편집장 선정 논문(Editors' Highlights)에 선정됐다. (논문명: Large-area synthesis of nanoscopic catalyst-decorated conductive MOF film using microfluidic-based solution shearing)

다공성 구조를 가지는 2차원 전도성 *금속유기골격체(Metal-Organic Frameworks, 이하 MOF)는 전도성 유기 리간드 도입을 통해 전하 수송, 전계 효과 및 전자 상호작용과 같은 전기적 특성 제어 및 초소형 금속 나노입자 촉매의 주입이 가능해, 높은 선택성과 민감도를 요구하는 가스 센서 분야의 차세대 신소재로 각광받고 있다.

☞ 금속유기골격체(MOF)는 금속 이온과 유기 연결물질(리간드)가 연결된 다공성 물질로 배위 고분자의 일종이다. 이는 기공을 매개로 하여 화학종의 분리, 가스 저자아, 촉매, 약물 전달, 화학 센서 등 다양한 기능을 수행할 수 있다.

이러한 전도성 MOF의 뛰어난 재료적 특성을 활용하기 위해서는 균일한 전도성 MOF 입자의 합성과 합성된 전도성 MOF 입자 간의 간격을 최소화해 향상된 전자 이동도를 확보할 수 있는 고품질, 대면적 전도성 MOF 박막 제작 기술이 요구된다. 하지만 지금까지 보고된 전도성 MOF 박막 제작 기술의 경우, 나노 수준의 균일한 박막 두께 제어, 대면적 박막 제작 및 초소형 나노입자 촉매의 균일한 결착이 어려워 고민감도 가스 센서 소자 적용에 한계로 존재해왔다.

공동 연구팀은 전도성 MOF 박막의 형성 및 금속 나노입자의 합성 과정을 정밀하게 통제하는 데 중점을 뒀다. 미세 유체(Microfluidic) 시스템을 도입해 화학 반응을 단계적으로 제어하고 용액 전단 공정 (Solution shearing)을 통해 균일한 전도성 MOF 박막을 제조하는 새로운 공정 개발 연구를 진행 했다. 머리카락 굵기보다 가는 미세관 내(300 마이크로미터(㎛) 이하)로 합성에 필요한 용액을 흘려주게 되면 물질 전달이 극대화돼 수백 밀리초( ms)의 매우 짧은 시간에도 불구하고 화학 반응을 일으키고 제어할 수 있다. 이를 통해 금속 나노입자를 수 나노미터의 MOF 기공 내부에 균일하게 결착시킬 수 있게 된다.

미세 유체 시스템으로부터 합성된 용액은 용액 전단 공정을 통해 MOF 박막 형성을 하는데 일정한 속도와 연속적인 용액의 공급으로 인해 대면적의 기능성 MOF 나노 박막 형성이 가능하다. 미세 유체 반응기와 기판 사이에 마이크로 수준의 단차(Gap)를 주며 일정한 속도로 움직일 수 있는 용액 전단 공정은 균일한 계면(Meniscus)을 형성해 일정한 용매 증발을 야기 한다. 이는 균일한 MOF 성장을 일으켜 나노 두께의 박막 제조가 가능하다.

공동 연구팀은 미세 유체의 정밀 제어를 통해 제작된 초소형 나노입자 촉매가 결착된 전도성 MOF 나노 박막을 활용해, 대기 유독 가스 중 하나인 이산화질소(NO2) 기체를 선택적으로 검출할 수 있는 가스 센서를 개발하는 데 성공했으며, 기존에 보고된 2차원 소재 기반 가스 센서 대비 우수한 가스 검출 특성을 검증했다.

열 및 물질 전달 면에서 우수한 장점을 가지는 미세 유체 시스템과 일정한 용매 증발을 통한 두께 제어가 쉬운 용액 전단 공정의 융합 및 이를 이용한 금속 나노입자가 결착된 MOF 나노 박막 합성 연구는 기능성 박막 제조 연구 분야에 새로운 접근법을 제안해 그 파급효과가 클 것으로 기대한다.

공동 제1 저자인 김진오, 구원태 박사는 "입자의 상호작용력 조절을 통해 단일 층 두께에서 나노막대 스스로가 방향성을 통제하며 고 배열로 정렬할 수 있다는 것을 보였다. 이는 외부 힘 없이도 더욱 정교한 자기 조립구조가 가능하다는 것을 보여주는 결과다ˮ 라며 "고배열, 고배향을 갖는 다양한 나노입자의 초박막 필름 제작 및 필름 소자에 활발히 사용될 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 포스코청암재단의 포스코사이언스 펠로우십, K-Materials 글로벌 혁신 교육 연구단 (BK21 FOUR), 지역혁신선도연구센터사업, 한국연구재단의 나노․소재원천기술개발 사업 및 중견연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.08.12

조회수 16172

-

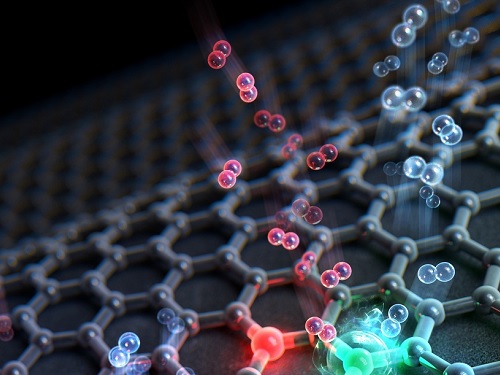

원자 하나가 촉매가 되다

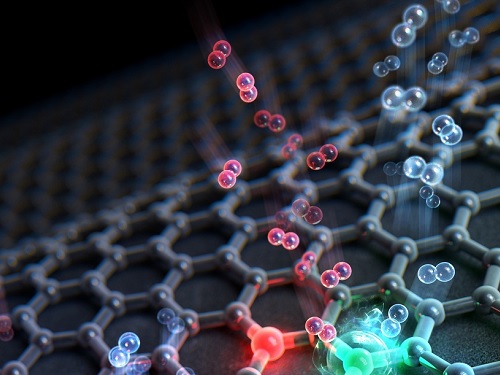

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀은 지난 2010년 물리학과 김용현 교수의 이론연구팀과 공동연구를 통해 세계 최초로 단일 원자촉매(Single atom catalyst)를 개발하는 데 성공한 바 있다.

이러한 `최초연구'의 성과를 인정받아 김상욱 교수 연구팀은 최근 미국화학회(American Chemical Society)에서 발간하는 신소재 분야의 가장 중요한 연구 동향을 소개하는 학술지 `어카운츠 오브 매터리얼 리서치(Accounts of Material Research)'에 특별 초청 리뷰 논문을 표지 논문으로 게재했다고 1일 밝혔다. (논문명 : Discovery of Single-Atom Catalyst: Customized Heteroelement Dopants on Graphene)

촉매는 소량의 첨가만으로 다양한 화학반응의 효율을 높이는 소재를 의미하며, 최근 그 중요성이 급속하게 커지고 있는 에너지, 환경 및 바이오/헬스 분야에서 핵심적인 요소로서 큰 관심을 끌고 있다. 대표적인 예로서 수소연료전지의 에너지 변환반응이나 환경친화적인 수소연료 생성반응 등에서 백금이나 희토류등 값비싼 촉매를 대체하기 위한 연구가 전 세계 신소재 연구의 화두가 되고 있다.

일반적인 촉매는 그 표면에서 화학반응을 일으키는데, 이상적으로는 단일 원자가 촉매가 된다면 같은 양의 촉매로 최대 효율을 낼 수 있으며 이를 세계 최초로 실현한 것이 김상욱, 김용현 교수팀이 개발한 단일 원자 촉매의 개념이다. 김상욱 교수 연구팀은 탄소나노튜브를 화학적으로 성장시키는 과정에서 철(Fe) 원자가 우리 혈액 속의 헤모글로빈 구조와 유사한 단원자 혼성구조를 생성함을 발견하고, 한 개의 원자에 기반한 새로운 연료 전지 촉매를 제시한 것이다. 해당 촉매는 입자 응집으로 인해서 수명이 짧은 기존의 백금 촉매의 한계를 극복할 수 있는 새로운 촉매의 형태로 주목을 받았다.

김 교수 팀의 연구 이후 최근에는 전 세계의 많은 연구 그룹들이 단일 원자촉매 연구에 뛰어들고 있으며, 새로운 고효율 촉매를 개발하기 위해 가장 전망이 밝은 분야로 각광받고 있다.

김상욱 교수는 "이번에 출판된 총설에는 그래핀과 같은 나노소재에 금속원소를 도핑하는 방식에서 시작된 단일 원자 촉매의 제조부터 구조와 물성, 그리고 응용까지 망라한 최신 연구 동향들이 잘 정리돼 있다ˮ며, "앞으로 해당 분야 연구에 심도 있는 통찰을 제시하길 희망하여, 향후 고효율 단일 원자 촉매 상용화의 시발점이 될 것이다ˮ라고 이번 논문의 의의를 설명했다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부·한국연구재단 원천기술개발사업의 지원으로 수행됐다. 김상욱 교수는 국내에서 유일하게 이 권위 있는 학술지의 편집위원으로 활동하고 있다.

원자 하나가 촉매가 되다

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀은 지난 2010년 물리학과 김용현 교수의 이론연구팀과 공동연구를 통해 세계 최초로 단일 원자촉매(Single atom catalyst)를 개발하는 데 성공한 바 있다.

이러한 `최초연구'의 성과를 인정받아 김상욱 교수 연구팀은 최근 미국화학회(American Chemical Society)에서 발간하는 신소재 분야의 가장 중요한 연구 동향을 소개하는 학술지 `어카운츠 오브 매터리얼 리서치(Accounts of Material Research)'에 특별 초청 리뷰 논문을 표지 논문으로 게재했다고 1일 밝혔다. (논문명 : Discovery of Single-Atom Catalyst: Customized Heteroelement Dopants on Graphene)

촉매는 소량의 첨가만으로 다양한 화학반응의 효율을 높이는 소재를 의미하며, 최근 그 중요성이 급속하게 커지고 있는 에너지, 환경 및 바이오/헬스 분야에서 핵심적인 요소로서 큰 관심을 끌고 있다. 대표적인 예로서 수소연료전지의 에너지 변환반응이나 환경친화적인 수소연료 생성반응 등에서 백금이나 희토류등 값비싼 촉매를 대체하기 위한 연구가 전 세계 신소재 연구의 화두가 되고 있다.

일반적인 촉매는 그 표면에서 화학반응을 일으키는데, 이상적으로는 단일 원자가 촉매가 된다면 같은 양의 촉매로 최대 효율을 낼 수 있으며 이를 세계 최초로 실현한 것이 김상욱, 김용현 교수팀이 개발한 단일 원자 촉매의 개념이다. 김상욱 교수 연구팀은 탄소나노튜브를 화학적으로 성장시키는 과정에서 철(Fe) 원자가 우리 혈액 속의 헤모글로빈 구조와 유사한 단원자 혼성구조를 생성함을 발견하고, 한 개의 원자에 기반한 새로운 연료 전지 촉매를 제시한 것이다. 해당 촉매는 입자 응집으로 인해서 수명이 짧은 기존의 백금 촉매의 한계를 극복할 수 있는 새로운 촉매의 형태로 주목을 받았다.

김 교수 팀의 연구 이후 최근에는 전 세계의 많은 연구 그룹들이 단일 원자촉매 연구에 뛰어들고 있으며, 새로운 고효율 촉매를 개발하기 위해 가장 전망이 밝은 분야로 각광받고 있다.

김상욱 교수는 "이번에 출판된 총설에는 그래핀과 같은 나노소재에 금속원소를 도핑하는 방식에서 시작된 단일 원자 촉매의 제조부터 구조와 물성, 그리고 응용까지 망라한 최신 연구 동향들이 잘 정리돼 있다ˮ며, "앞으로 해당 분야 연구에 심도 있는 통찰을 제시하길 희망하여, 향후 고효율 단일 원자 촉매 상용화의 시발점이 될 것이다ˮ라고 이번 논문의 의의를 설명했다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부·한국연구재단 원천기술개발사업의 지원으로 수행됐다. 김상욱 교수는 국내에서 유일하게 이 권위 있는 학술지의 편집위원으로 활동하고 있다.

2021.07.01

조회수 16512

-

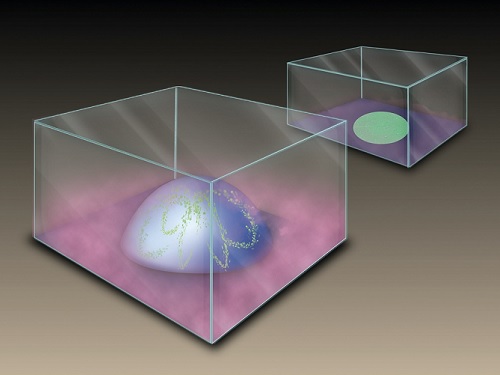

난치성 뇌전증의 새로운 진단법 개발

우리 대학 의과학대학원 이정호 교수 연구팀이 프랑스 파리 소르본 대학교(Sorbonne University) 뇌연구센터 스테파니 볼락(Stéphanie Baulac) 교수 연구팀과 공동연구를 통해 다양한 난치성 뇌전증 환자의 뇌 특이적 체성 돌연변이 유전자를 뇌척수액에서 검출했다고 26일 밝혔다.

의과학대학원 김세연 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구내용은 정신의학 분야 국제 학술지 `신경학회보(Annals of Neurology)'에 지난달 4일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Detection of Brain Somatic Mutations in Cerebrospinal Fluid from Refractory Epilepsy Patients)

난치성 뇌전증은 많은 경우 발생 과정 중 뇌 신경세포에만 국소 특이적으로 생긴 체성 돌연변이(somatic mutation)에 의해 일어난다. 최근 들어 혈장과 같은 체액에 세포가 괴사해 생기는 세포 유리 DNA(circulating cell -free DNA)를 활용해 비침습적(noninvasive) 진단과 예후를 밝히려는 시도가 활발했다.

하지만, 뇌는 다른 장기와는 다르게 뇌혈관 장벽으로 막혀있기 때문에 병인 돌연변이를 포함한 세포 유리 DNA가 혈장에서는 검출되지 않는다. 그래서 난치성 뇌전증 환자들은 원인 유전자를 찾기 위해 뇌수술로 병변 부위를 도려내어 병인 돌연변이를 알아냈으며, 뇌척수액을 통해 세포 유리 DNA를 검출하려는 시도 자체가 없었다.

이에 연구팀은 난치성 뇌전증 환자의 뇌척수액에 존재하는 미량의 세포 유리 DNA에도 병인 돌연변이가 존재할 가능성을 주목했다.

연구팀은 난치성 뇌전증 환자 12명의 뇌척수액에서 극미량으로 존재하는 세포 유리 DNA를 정제하고 증폭해 병변 부위에서 이미 검출한 돌연변이가 존재하는지 디지털 중합효소연쇄반응(digital droplet PCR)로 분석 진행했다. 그 결과 3명의 난치성 뇌전증 환자에서 평균 0.57%로 존재하는 병인 유발 돌연변이 유전자를 검출했다.

논문의 주저자인 김세연 석박사통합과정 학생은 "난치성 뇌전증의 원인 유전자 검출은 수술을 통해 조직을 얻어야만 가능했는데 뇌척수액만을 채취해 돌연변이를 검출할 수 있고, 이 검출법이 새로운 진단법으로 쓰이길 기대한다ˮ고 말했다.

연구팀은 이를 통해 악성 뇌종양이 아닌 난치성 뇌전증 환자의 뇌척수액에서 병인 유발 돌연변이를 검출할 수 있음을 밝히고 나아가 수술 없이 척추 주사를 통해 최소 침습적인 방식으로 병인 돌연변이를 진단할 수 있는 틀을 마련했다. 또한, 진단뿐만 아니라 같은 방식을 통해 치료 후 환자의 예후를 지켜볼 수 있을 것으로 기대한다.

연구팀은 이번 연구 결과를 바탕으로 우리 대학 교원창업 기업(소바젠, 대표 김병태)을 통해 난치성 뇌전증의 치료제 개발과 더불어 진단법 활용을 개발할 계획이다.

한편 이번 연구는 서경배 과학재단, 보건복지부 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행했다.

난치성 뇌전증의 새로운 진단법 개발

우리 대학 의과학대학원 이정호 교수 연구팀이 프랑스 파리 소르본 대학교(Sorbonne University) 뇌연구센터 스테파니 볼락(Stéphanie Baulac) 교수 연구팀과 공동연구를 통해 다양한 난치성 뇌전증 환자의 뇌 특이적 체성 돌연변이 유전자를 뇌척수액에서 검출했다고 26일 밝혔다.

의과학대학원 김세연 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구내용은 정신의학 분야 국제 학술지 `신경학회보(Annals of Neurology)'에 지난달 4일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Detection of Brain Somatic Mutations in Cerebrospinal Fluid from Refractory Epilepsy Patients)

난치성 뇌전증은 많은 경우 발생 과정 중 뇌 신경세포에만 국소 특이적으로 생긴 체성 돌연변이(somatic mutation)에 의해 일어난다. 최근 들어 혈장과 같은 체액에 세포가 괴사해 생기는 세포 유리 DNA(circulating cell -free DNA)를 활용해 비침습적(noninvasive) 진단과 예후를 밝히려는 시도가 활발했다.

하지만, 뇌는 다른 장기와는 다르게 뇌혈관 장벽으로 막혀있기 때문에 병인 돌연변이를 포함한 세포 유리 DNA가 혈장에서는 검출되지 않는다. 그래서 난치성 뇌전증 환자들은 원인 유전자를 찾기 위해 뇌수술로 병변 부위를 도려내어 병인 돌연변이를 알아냈으며, 뇌척수액을 통해 세포 유리 DNA를 검출하려는 시도 자체가 없었다.

이에 연구팀은 난치성 뇌전증 환자의 뇌척수액에 존재하는 미량의 세포 유리 DNA에도 병인 돌연변이가 존재할 가능성을 주목했다.

연구팀은 난치성 뇌전증 환자 12명의 뇌척수액에서 극미량으로 존재하는 세포 유리 DNA를 정제하고 증폭해 병변 부위에서 이미 검출한 돌연변이가 존재하는지 디지털 중합효소연쇄반응(digital droplet PCR)로 분석 진행했다. 그 결과 3명의 난치성 뇌전증 환자에서 평균 0.57%로 존재하는 병인 유발 돌연변이 유전자를 검출했다.

논문의 주저자인 김세연 석박사통합과정 학생은 "난치성 뇌전증의 원인 유전자 검출은 수술을 통해 조직을 얻어야만 가능했는데 뇌척수액만을 채취해 돌연변이를 검출할 수 있고, 이 검출법이 새로운 진단법으로 쓰이길 기대한다ˮ고 말했다.

연구팀은 이를 통해 악성 뇌종양이 아닌 난치성 뇌전증 환자의 뇌척수액에서 병인 유발 돌연변이를 검출할 수 있음을 밝히고 나아가 수술 없이 척추 주사를 통해 최소 침습적인 방식으로 병인 돌연변이를 진단할 수 있는 틀을 마련했다. 또한, 진단뿐만 아니라 같은 방식을 통해 치료 후 환자의 예후를 지켜볼 수 있을 것으로 기대한다.

연구팀은 이번 연구 결과를 바탕으로 우리 대학 교원창업 기업(소바젠, 대표 김병태)을 통해 난치성 뇌전증의 치료제 개발과 더불어 진단법 활용을 개발할 계획이다.

한편 이번 연구는 서경배 과학재단, 보건복지부 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행했다.

2021.05.27

조회수 48083

-

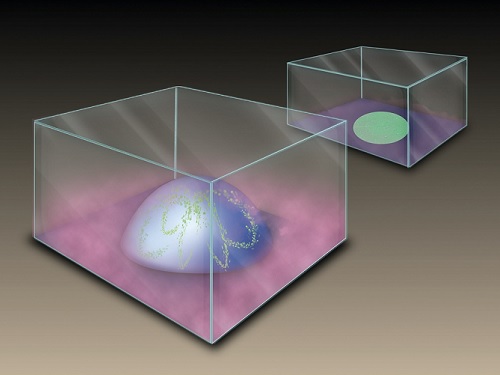

문화기술대학원, ‘게임과 예술: 환상의 전조’ 특별전 참여

우리 대학이 대전시립미술관(관장 선승혜)에서 오는 6월 8일부터 9월 5일까지 개최하는 과학예술융복합 특별전 ‘게임과 예술: 환상의 전조(Game & Art: Auguries of Fantasy)’에 참여한다.

특별전 <게임과 예술: 환상의 전조>에서는 대전시립미술관, 우리 대학 문화기술대학원, 엔씨소프트가 함께 메타버스세계에서 환상현실(Fantasy Reality)이 어떻게 펼쳐질 지에 관해 게임과 예술을 수단으로 한 미래판을 선보인다.

이번 전시는 문화체육관광부 및 한국콘텐츠진흥원의 2020년도 문화기술 연구개발지원사업(문화콘텐츠 R&D 전문인력 양성-문화기술 선도 대학원)의 일환으로 개최된다. 대전시립미술관, 우리 대학 문화기술대학원, 엔씨소프트가 정부-대학-기업의 경계를 넘어서서 R&D로 협업한 선도적 모범사례다. 또한, 게임과 예술의 결합으로 차세대 인재를 발탁해 양성하는 선도적 미래 문화프로젝트로서의 의미가 크다. 뿐만 아니라, 대전시립미술관이 KAIST와 엔씨소프트가 함께 창작센터에서 전시해 대전 원도심의 활성화에 기여하는 사회 가치 실현에 공헌했다는 점에서도 높은 평가를 받았다.

대전 창작센터에 마련된 전시 공간은 게임과 예술이 만들어낸 환상현실을 주제로 시공간의 제약을 초월한 자유로움을 관객에게 선사하기 위해 구성됐다.

과거, 현재, 미래가 자유롭게 연결되는‘무시간성(timeless)’과‘무공간성(spaceless)’이 특징으로 ‘무시간성’이란 환상현실에서 경험한 즐거움의 감정이 시간이 흘러도 기억에 남아있다는 뜻이 내포되어 있으며, ‘무공간성’이란 디지털세계에서 공간이 제약이 없이 무한히 확장된다는 의미다.

특히, 우리대학 문화기술대학원 출신으로 과학기술과 문화예술을 연결한 MZ세대의 선도적 인재들이 새롭게 제작한 신작을 선보인다.

이번 <게임과 예술> 프로젝트를 이끄는 남주한 문화기술대학원 교수는 “1980년대부터 국내에서 본격적으로 시작된 컴퓨터 게임은 여러 세대를 아우르는 문화 콘텐츠로 자리 잡았고 이제 게임은 컴퓨터 그래픽스, 사운드, 인간-컴퓨터 상호작용, 빅 데이터, 그리고 인공 지능까지 최첨단 기술이 통합되는 장이자, 기술에 인간의 상상력을 더해 예술적 창의성을 발휘할 수 있는 최고의 플랫폼이기도 하다"라고 말했다.

이어, 남 교수는 "KAIST 문화기술대학원 출신 작가들이 게임을 매개로 과거, 현재, 미래를 넘나드는 작품을 통해 우리 사회에 다양한 메시지를 전달하고자 한다” 라고 전했다.

오주영의 <기대치 않은 풍경 ver2>(2021)와 <쥐들에게 희망을 ver.2>(2021) 게임 두 작품은 여러 과학적 성과 뒤에 감춰져 있던 몰이해, 우연한 성과로 발전되어 온 역사, 새로운 편리함의 부작용 등 기술을 둘러싼 이슈들을 제기하는 게임형 미디어 작업을 선보인다.

김태완의 (2021)은 ‘치유’가 주제다. 치유를 ‘차이에서 빛남’으로 풀어낸다. 김태완 작가는 기술적으로 인트라스페이스 내에서 디지털 데이터로 기록되는 사람의 움직임을 따라 실시간으로 변주되는 입자의 움직임과 앰비언트 사운드, 그리고 4개의 소주제로 제작된 향(香)을 병치했다. 전시 공간에서 메타 데이터가 센서로 수집되고, 유영하는 입자 형태를 오디오 비주얼 반응에 따라 추상적인 그래픽 디자인으로 진화시킨다.

<SOS>(2021)는 KAIST 연구자 6명(염인화, 이승언, 전성진, 홍진석, 윤형석, 이상민)의 공동작업이다. SOS는 동시대의 자연 자원을 둘러싼 조건, 시스템, 현상을 다각도에서 관찰, 공동 작성한 사변적 시나리오 한 편을 근간에 둔다. 관객-주인공은 작품 환경을 구성하는 다양한 매체-요소 사이를 게임화된 동선을 따라 오간다. 이 과정을 통해 ‘간-행성 네트워크 관리’ 노동을 수행하거나, 호기심, 의심, 회복 등의 다양한 감정을 경험할 수 있도록 구성되었다.

김성현의 <다양체>(2021)는 손과 손가락의 변형을 인식하는 장치를 통해 관객에게 심층 신경망이 학습한 게임 플레이 이미지의 잠재 공간을 탐험하는 경험을 제공한다. 신경망이 생성한 이미지 볼륨은 물리 기반의 3차원 볼륨 렌더링 알고리즘을 통해 시각화되며, 일련의 과정은 직접 작성한 코드를 바탕으로 구현된다.

또한, 엔씨소프트도 이번 전시를 후원하면서, 아티스트로 참가한다. 엔씨소프트의 게임을 구성하는 기반 요소들과 기술을 활용하여 타 장르와의 결합을 시도한 프로젝트로 ‘게임 구축을 위한 데이터’, 세계관을 형성하는 시나리오, 게임 아트 및 사운드 등을 예술과 접목하여 재창작 된 작품들이다. 모든 컨텐츠는 오프라인의 물리적 공간 뿐 아니라, 가상의 공간인 온라인에서도 경험이 가능하며, 개인 디바이스를 통해 쉽게 접속할 수 있도록 장치됐다.

이광형 총장은 “초일류에 도전하는 KAIST 졸업생과 재학생이 주도적으로 참가했다는 점에서 의미가 크다"라고 전했다. 이어, 이 총장은 "이는 KAIST 문화기술대학원이 초일류로 가는 인재를 양성하고, 엔씨소프트와 협력하여 대학-기업을 연결하고, 대전시립미술관과 협력하여 지역사회의 문화에 기여하는 사회적 가치를 보여주는 전시”라고 강조했다. 한편, 이번 전시는 무료로 관람가능하며, 2021년 6월 8일(화) 대전시립미술관 대전창작센터에서 개막 예정이다.

문화기술대학원, ‘게임과 예술: 환상의 전조’ 특별전 참여

우리 대학이 대전시립미술관(관장 선승혜)에서 오는 6월 8일부터 9월 5일까지 개최하는 과학예술융복합 특별전 ‘게임과 예술: 환상의 전조(Game & Art: Auguries of Fantasy)’에 참여한다.

특별전 <게임과 예술: 환상의 전조>에서는 대전시립미술관, 우리 대학 문화기술대학원, 엔씨소프트가 함께 메타버스세계에서 환상현실(Fantasy Reality)이 어떻게 펼쳐질 지에 관해 게임과 예술을 수단으로 한 미래판을 선보인다.

이번 전시는 문화체육관광부 및 한국콘텐츠진흥원의 2020년도 문화기술 연구개발지원사업(문화콘텐츠 R&D 전문인력 양성-문화기술 선도 대학원)의 일환으로 개최된다. 대전시립미술관, 우리 대학 문화기술대학원, 엔씨소프트가 정부-대학-기업의 경계를 넘어서서 R&D로 협업한 선도적 모범사례다. 또한, 게임과 예술의 결합으로 차세대 인재를 발탁해 양성하는 선도적 미래 문화프로젝트로서의 의미가 크다. 뿐만 아니라, 대전시립미술관이 KAIST와 엔씨소프트가 함께 창작센터에서 전시해 대전 원도심의 활성화에 기여하는 사회 가치 실현에 공헌했다는 점에서도 높은 평가를 받았다.

대전 창작센터에 마련된 전시 공간은 게임과 예술이 만들어낸 환상현실을 주제로 시공간의 제약을 초월한 자유로움을 관객에게 선사하기 위해 구성됐다.

과거, 현재, 미래가 자유롭게 연결되는‘무시간성(timeless)’과‘무공간성(spaceless)’이 특징으로 ‘무시간성’이란 환상현실에서 경험한 즐거움의 감정이 시간이 흘러도 기억에 남아있다는 뜻이 내포되어 있으며, ‘무공간성’이란 디지털세계에서 공간이 제약이 없이 무한히 확장된다는 의미다.

특히, 우리대학 문화기술대학원 출신으로 과학기술과 문화예술을 연결한 MZ세대의 선도적 인재들이 새롭게 제작한 신작을 선보인다.

이번 <게임과 예술> 프로젝트를 이끄는 남주한 문화기술대학원 교수는 “1980년대부터 국내에서 본격적으로 시작된 컴퓨터 게임은 여러 세대를 아우르는 문화 콘텐츠로 자리 잡았고 이제 게임은 컴퓨터 그래픽스, 사운드, 인간-컴퓨터 상호작용, 빅 데이터, 그리고 인공 지능까지 최첨단 기술이 통합되는 장이자, 기술에 인간의 상상력을 더해 예술적 창의성을 발휘할 수 있는 최고의 플랫폼이기도 하다"라고 말했다.

이어, 남 교수는 "KAIST 문화기술대학원 출신 작가들이 게임을 매개로 과거, 현재, 미래를 넘나드는 작품을 통해 우리 사회에 다양한 메시지를 전달하고자 한다” 라고 전했다.

오주영의 <기대치 않은 풍경 ver2>(2021)와 <쥐들에게 희망을 ver.2>(2021) 게임 두 작품은 여러 과학적 성과 뒤에 감춰져 있던 몰이해, 우연한 성과로 발전되어 온 역사, 새로운 편리함의 부작용 등 기술을 둘러싼 이슈들을 제기하는 게임형 미디어 작업을 선보인다.

김태완의 (2021)은 ‘치유’가 주제다. 치유를 ‘차이에서 빛남’으로 풀어낸다. 김태완 작가는 기술적으로 인트라스페이스 내에서 디지털 데이터로 기록되는 사람의 움직임을 따라 실시간으로 변주되는 입자의 움직임과 앰비언트 사운드, 그리고 4개의 소주제로 제작된 향(香)을 병치했다. 전시 공간에서 메타 데이터가 센서로 수집되고, 유영하는 입자 형태를 오디오 비주얼 반응에 따라 추상적인 그래픽 디자인으로 진화시킨다.

<SOS>(2021)는 KAIST 연구자 6명(염인화, 이승언, 전성진, 홍진석, 윤형석, 이상민)의 공동작업이다. SOS는 동시대의 자연 자원을 둘러싼 조건, 시스템, 현상을 다각도에서 관찰, 공동 작성한 사변적 시나리오 한 편을 근간에 둔다. 관객-주인공은 작품 환경을 구성하는 다양한 매체-요소 사이를 게임화된 동선을 따라 오간다. 이 과정을 통해 ‘간-행성 네트워크 관리’ 노동을 수행하거나, 호기심, 의심, 회복 등의 다양한 감정을 경험할 수 있도록 구성되었다.

김성현의 <다양체>(2021)는 손과 손가락의 변형을 인식하는 장치를 통해 관객에게 심층 신경망이 학습한 게임 플레이 이미지의 잠재 공간을 탐험하는 경험을 제공한다. 신경망이 생성한 이미지 볼륨은 물리 기반의 3차원 볼륨 렌더링 알고리즘을 통해 시각화되며, 일련의 과정은 직접 작성한 코드를 바탕으로 구현된다.

또한, 엔씨소프트도 이번 전시를 후원하면서, 아티스트로 참가한다. 엔씨소프트의 게임을 구성하는 기반 요소들과 기술을 활용하여 타 장르와의 결합을 시도한 프로젝트로 ‘게임 구축을 위한 데이터’, 세계관을 형성하는 시나리오, 게임 아트 및 사운드 등을 예술과 접목하여 재창작 된 작품들이다. 모든 컨텐츠는 오프라인의 물리적 공간 뿐 아니라, 가상의 공간인 온라인에서도 경험이 가능하며, 개인 디바이스를 통해 쉽게 접속할 수 있도록 장치됐다.

이광형 총장은 “초일류에 도전하는 KAIST 졸업생과 재학생이 주도적으로 참가했다는 점에서 의미가 크다"라고 전했다. 이어, 이 총장은 "이는 KAIST 문화기술대학원이 초일류로 가는 인재를 양성하고, 엔씨소프트와 협력하여 대학-기업을 연결하고, 대전시립미술관과 협력하여 지역사회의 문화에 기여하는 사회적 가치를 보여주는 전시”라고 강조했다. 한편, 이번 전시는 무료로 관람가능하며, 2021년 6월 8일(화) 대전시립미술관 대전창작센터에서 개막 예정이다.

2021.05.25

조회수 56073

-

커피링 얼룩 없는 디스플레이용 퀀텀닷 균일 코팅 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀이 커피링 얼룩 자국이 남지 않는 균일 코팅 기술을 개발했다고 3일 밝혔다. 이는 디스플레이용 양자점(퀀텀닷)을 균일하게 코팅해 유연 디스플레이 소자 등에 적용할 수 있는 기술이다.

커피 한 방울이 고체 표면 위에서 마르면 액적(물방울) 표면의 상대적 증발률 차로 인해서 커피링 얼룩 자국이 남게 된다. 이를 커피링 효과라고 한다.

액적의 증발은 잉크젯 프린팅과 같은 기술에서 기능성 유연 재료의 균일 코팅이라는 문제와 직결된다. 최근 잉크젯 프린팅 기술은 단순 패턴 인쇄를 넘어 차세대 에너지 및 디스플레이를 포함한 전기‧전자 소자의 융복합 생산시스템 기술에 활용되고 있다.

그동안 과학기술계에서는 액적의 커피링 패턴을 제어하고 균일 마름 자국을 얻기 위해서 계면활성제를 사용하거나 부분적인 표면장력 변화를 발생시켜 *마랑고니 효과를 이용한 여러 방법이 소개돼왔다.

☞ 마랑고니 효과(Marangoni effect): 서로 다른 액체 등이 경계면을 따라 표면장력의 크기가 일정하지 않을 때 발생하는 현상을 말한다. 흔히 알려진 ‘와인의 눈물’ 현상이 대표적인 예다.

특히, 김형수 교수는 박사후연구원(프린스턴 대학 소속) 때부터 커피링을 효과적으로 제어하는 방법에 관한 연구를 해왔고, 2016년에는 위스키가 특이하게 마르는 현상을 규명해 획기적으로 커피링을 없애는 연구를 해왔다. 하지만, 물방울의 접촉선 위치에서의 커피링 효과는 줄일 수 있으나 여전히 효과가 존재한다는 문제가 있다.

김 교수 연구팀의 편정수 석사과정은 액적이 증발하는 공간을 한시적으로 밀폐시켜 커피링을 완전히 소멸시키는 방법을 개발했다. 이 기술은 증발율이 다른 두 액체를 효과적으로 혼합하고, 먼저 증발하는 휘발성 액체의 몰 분자량이 공기보다 큼을 이용해 밀폐된 공간에 갇힌 휘발성 증기가 연속적으로 용질성 마랑고니 효과(Solutal Marangoni effects)를 일으켜 커피링을 완전히 사라지게 만드는 기술이다.

김형수 교수는 "증발 물질을 잘 이해하고 물질전달 메커니즘을 활용해 증발 시스템을 최적화하면, 디스플레이 원료 퀀텀닷과 태양광 패널 원료 페로브스카이트와 같은 기능성 소자들을 대량 생산이 가능한 잉크젯 프린팅 기술로 균일한 패터닝을 가능하게 할 수 있다ˮ라며, "현재 해당 기술을 특허 출원했고 유연 디스플레이 소자에 적용하기 위해 연구를 진행하고 있다ˮ라고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 국제적 권위 학술단체 `영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)'의 저명학술지 `Soft Matter(연성물질)' 誌 가 특별 기획한 `신진과학자 특집호(2021 Soft Matter Emerging Investigator Special Issue)'에 초청되어 지난달 7일 字 표지논문으로 게재됐다.

(논문명: Uniform coating pattern of multi-component droplets in a confined geometry)

(DOI: https://doi.org/10.1039/D0SM01872D)

커피링 얼룩 없는 디스플레이용 퀀텀닷 균일 코팅 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀이 커피링 얼룩 자국이 남지 않는 균일 코팅 기술을 개발했다고 3일 밝혔다. 이는 디스플레이용 양자점(퀀텀닷)을 균일하게 코팅해 유연 디스플레이 소자 등에 적용할 수 있는 기술이다.

커피 한 방울이 고체 표면 위에서 마르면 액적(물방울) 표면의 상대적 증발률 차로 인해서 커피링 얼룩 자국이 남게 된다. 이를 커피링 효과라고 한다.

액적의 증발은 잉크젯 프린팅과 같은 기술에서 기능성 유연 재료의 균일 코팅이라는 문제와 직결된다. 최근 잉크젯 프린팅 기술은 단순 패턴 인쇄를 넘어 차세대 에너지 및 디스플레이를 포함한 전기‧전자 소자의 융복합 생산시스템 기술에 활용되고 있다.

그동안 과학기술계에서는 액적의 커피링 패턴을 제어하고 균일 마름 자국을 얻기 위해서 계면활성제를 사용하거나 부분적인 표면장력 변화를 발생시켜 *마랑고니 효과를 이용한 여러 방법이 소개돼왔다.

☞ 마랑고니 효과(Marangoni effect): 서로 다른 액체 등이 경계면을 따라 표면장력의 크기가 일정하지 않을 때 발생하는 현상을 말한다. 흔히 알려진 ‘와인의 눈물’ 현상이 대표적인 예다.

특히, 김형수 교수는 박사후연구원(프린스턴 대학 소속) 때부터 커피링을 효과적으로 제어하는 방법에 관한 연구를 해왔고, 2016년에는 위스키가 특이하게 마르는 현상을 규명해 획기적으로 커피링을 없애는 연구를 해왔다. 하지만, 물방울의 접촉선 위치에서의 커피링 효과는 줄일 수 있으나 여전히 효과가 존재한다는 문제가 있다.

김 교수 연구팀의 편정수 석사과정은 액적이 증발하는 공간을 한시적으로 밀폐시켜 커피링을 완전히 소멸시키는 방법을 개발했다. 이 기술은 증발율이 다른 두 액체를 효과적으로 혼합하고, 먼저 증발하는 휘발성 액체의 몰 분자량이 공기보다 큼을 이용해 밀폐된 공간에 갇힌 휘발성 증기가 연속적으로 용질성 마랑고니 효과(Solutal Marangoni effects)를 일으켜 커피링을 완전히 사라지게 만드는 기술이다.

김형수 교수는 "증발 물질을 잘 이해하고 물질전달 메커니즘을 활용해 증발 시스템을 최적화하면, 디스플레이 원료 퀀텀닷과 태양광 패널 원료 페로브스카이트와 같은 기능성 소자들을 대량 생산이 가능한 잉크젯 프린팅 기술로 균일한 패터닝을 가능하게 할 수 있다ˮ라며, "현재 해당 기술을 특허 출원했고 유연 디스플레이 소자에 적용하기 위해 연구를 진행하고 있다ˮ라고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 국제적 권위 학술단체 `영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)'의 저명학술지 `Soft Matter(연성물질)' 誌 가 특별 기획한 `신진과학자 특집호(2021 Soft Matter Emerging Investigator Special Issue)'에 초청되어 지난달 7일 字 표지논문으로 게재됐다.

(논문명: Uniform coating pattern of multi-component droplets in a confined geometry)

(DOI: https://doi.org/10.1039/D0SM01872D)

2021.05.03

조회수 30915

-

남택진 교수팀, 레드닷 어워드 2021 대상 수상

우리 대학 남택진 산업디자인학과 교수팀이 세계 최대 규모의 디자인 공모전인 독일 ʻ레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award) 2021ʼ 제품디자인 부문에서 대상(best of the best award)을 받았다. 수상작은 남 교수팀이 개발한 ʻ코로나 중증 환자 치료용 이동형 감염병동(mobile clinic module, MCM)ʼ이다. 올해 공모전에는 60여 개국에서 총 7천8백여 개의 작품이 출품돼 제품 디자인·커뮤니케이션 디자인·콘셉트 디자인 등 3개 분야에서 경쟁을 펼쳤다. 주최 측은 "수상작들이 자동차·로봇·의료 기술·포장에 이르기까지 디자인을 통해 현대 사회가 가진 문제를 해결하고 인류의 생활 수준을 향상하는 데 중요한 역할을 했다ˮ라고 밝혔다. 특히, 남 교수팀의 이동형 감염병동은 "제품 디자인이 감염병 확산을 방지하는 일에 얼마나 가치 있게 기여할 수 있는지를 보여줬다ˮ라고 평가했다.

이동형 감염병동의 쾌거는 이뿐만이 아니다. 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)와 함께 세계 최고 권위의 디자인 공모전으로 손꼽히는 iF 디자인 어워드(International Forum Design Award) 2021에서도 제품·실내건축·사용자인터페이스·사용자경험 등 총 4개 분야에서 본상을 수상했다.

이로써, 남 교수팀의 이동형 음압병동은 국제 권위의 디자인 공모전을 연이어 석권하며 기능성·경제성·효용성뿐만 아니라 독창적 디자인과 심미성까지 갖춘 의료 시설로서 가치를 인정받게 됐다.

이동형 음압병동은 고급 의료 설비를 갖춘 음압 격리 시설로 신속하게 변형하거나 개조해 사용할 수 있도록 디자인됐다. 음압 프레임·에어 텐트·기능 패널 등의 각 모듈을 조합해 단시간 내에 음압 병동이나 선별진료소 등을 구축할 수 있다. 또한, 소규모의 장비와 인력으로도 관리·이송·설치가 가능해 기존의 조립식 병동 대비 경제적·시간적 효율을 높인 것이 가장 큰 특징이다. 남택진 교수팀은 작년 7월부터 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업(단장 배충식)의 일환으로 이동형 음압병동을 개발했다. 조스리 스튜디오·20Plus 등과 협력해 디자인을 진행했고 신성이엔지가 제작을 담당했다. 배상민(산업디자인학과)·이태식(산업및시스템 공학과)·김형수(기계공학과) 교수 등이 자문했으며, 석현정(산업디자인학과), 박해원·김성수(기계공학과), 한동수(전산학과) 교수 등이 감염병원 서비스 주제로 연구에 참여했다. 현재 한국 원자력의학원·제주도 백신 접종센터에 시제품이 설치돼 코로나 환자 및 백신 접종자들을 대상으로 시범 운영 중이다. 향후, 건양대 병원 등으로 적용 범위를 확대해나갈 예정이다. 디자인 총괄한 남택진 교수는 "현실 세계의 문제를 발견하고 해결하여 책임지는 디자이너가 더 많아지기를 바란다ˮ라고 수상 소감을 전했다. 이어, 남 교수는 "MCM의 생산 효율성과 안정된 운영을 위해 엔지니어링 디자인 측면을 개선하는 연구를 진행 중이며, 빠른 시일 내에 상용화와 수출이 이뤄질 수 있도록 박차를 가할 예정이다ˮ라고 전했다. KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업단은 KAIST의 과학기술 역량을 기반으로 감염 예방·보호·진단·치료 등 감염병의 전 주기에 대응하는 치료 분야에서 산·학·연·병이 협력해 방역 요소기술 개발과 과학기술 기반의 방역 시스템을 구축하는 연구를 수행하고 있다.

남택진 교수팀, 레드닷 어워드 2021 대상 수상

우리 대학 남택진 산업디자인학과 교수팀이 세계 최대 규모의 디자인 공모전인 독일 ʻ레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award) 2021ʼ 제품디자인 부문에서 대상(best of the best award)을 받았다. 수상작은 남 교수팀이 개발한 ʻ코로나 중증 환자 치료용 이동형 감염병동(mobile clinic module, MCM)ʼ이다. 올해 공모전에는 60여 개국에서 총 7천8백여 개의 작품이 출품돼 제품 디자인·커뮤니케이션 디자인·콘셉트 디자인 등 3개 분야에서 경쟁을 펼쳤다. 주최 측은 "수상작들이 자동차·로봇·의료 기술·포장에 이르기까지 디자인을 통해 현대 사회가 가진 문제를 해결하고 인류의 생활 수준을 향상하는 데 중요한 역할을 했다ˮ라고 밝혔다. 특히, 남 교수팀의 이동형 감염병동은 "제품 디자인이 감염병 확산을 방지하는 일에 얼마나 가치 있게 기여할 수 있는지를 보여줬다ˮ라고 평가했다.

이동형 감염병동의 쾌거는 이뿐만이 아니다. 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)와 함께 세계 최고 권위의 디자인 공모전으로 손꼽히는 iF 디자인 어워드(International Forum Design Award) 2021에서도 제품·실내건축·사용자인터페이스·사용자경험 등 총 4개 분야에서 본상을 수상했다.

이로써, 남 교수팀의 이동형 음압병동은 국제 권위의 디자인 공모전을 연이어 석권하며 기능성·경제성·효용성뿐만 아니라 독창적 디자인과 심미성까지 갖춘 의료 시설로서 가치를 인정받게 됐다.

이동형 음압병동은 고급 의료 설비를 갖춘 음압 격리 시설로 신속하게 변형하거나 개조해 사용할 수 있도록 디자인됐다. 음압 프레임·에어 텐트·기능 패널 등의 각 모듈을 조합해 단시간 내에 음압 병동이나 선별진료소 등을 구축할 수 있다. 또한, 소규모의 장비와 인력으로도 관리·이송·설치가 가능해 기존의 조립식 병동 대비 경제적·시간적 효율을 높인 것이 가장 큰 특징이다. 남택진 교수팀은 작년 7월부터 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업(단장 배충식)의 일환으로 이동형 음압병동을 개발했다. 조스리 스튜디오·20Plus 등과 협력해 디자인을 진행했고 신성이엔지가 제작을 담당했다. 배상민(산업디자인학과)·이태식(산업및시스템 공학과)·김형수(기계공학과) 교수 등이 자문했으며, 석현정(산업디자인학과), 박해원·김성수(기계공학과), 한동수(전산학과) 교수 등이 감염병원 서비스 주제로 연구에 참여했다. 현재 한국 원자력의학원·제주도 백신 접종센터에 시제품이 설치돼 코로나 환자 및 백신 접종자들을 대상으로 시범 운영 중이다. 향후, 건양대 병원 등으로 적용 범위를 확대해나갈 예정이다. 디자인 총괄한 남택진 교수는 "현실 세계의 문제를 발견하고 해결하여 책임지는 디자이너가 더 많아지기를 바란다ˮ라고 수상 소감을 전했다. 이어, 남 교수는 "MCM의 생산 효율성과 안정된 운영을 위해 엔지니어링 디자인 측면을 개선하는 연구를 진행 중이며, 빠른 시일 내에 상용화와 수출이 이뤄질 수 있도록 박차를 가할 예정이다ˮ라고 전했다. KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업단은 KAIST의 과학기술 역량을 기반으로 감염 예방·보호·진단·치료 등 감염병의 전 주기에 대응하는 치료 분야에서 산·학·연·병이 협력해 방역 요소기술 개발과 과학기술 기반의 방역 시스템을 구축하는 연구를 수행하고 있다.

2021.04.19

조회수 48577

-

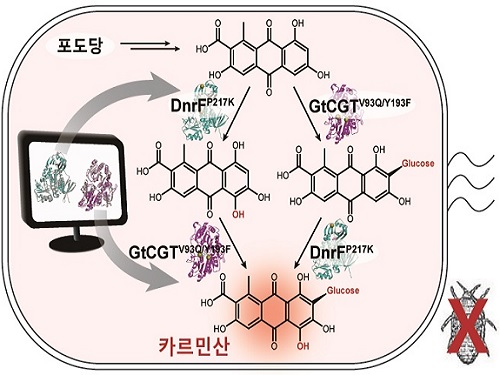

미생물 이용한 천연 붉은 색소 생산 기술 최초개발

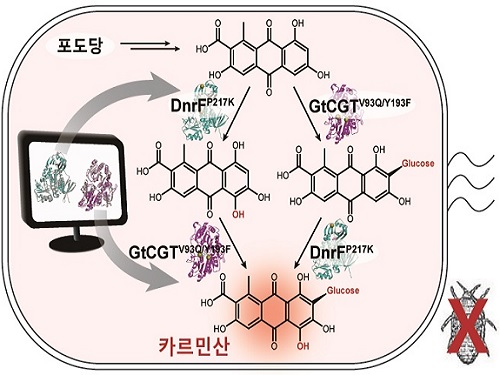

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `식용으로 널리 쓰이는 붉은색 천연색소인 카르민산을 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 9일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)'에 4월 2일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Production of carminic acid by metabolically engineered Escherichia coli

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 양동수(한국과학기술원, 제1저자), 장우대(한국과학기술원, 제2저자), 포함 총 3명

카르민산은 붉은색 천연색소로 딸기우유, 사탕 등의 식품과 매니큐어, 립스틱 등 화장품 분야에서 널리 활용되고 있다. 카르민산은 연지벌레 추출을 통해 얻어지는데, 연지벌레는 한정된 지역(페루, 카나리아 제도 등지)에서만 재배할 수 있으며, 연지벌레로부터 카르민산을 추출하기 위해서는 복잡하고 비효율적인 다단계 반응을 거쳐야 한다.

또한, 카르민산은 대부분 연지벌레에서 기인한 단백질 오염물질을 포함하고 있는데 이는 알레르기 반응을 유발할 수도 있으며, 많은 사람이 벌레 기반 물질을 섭취하는 것을 꺼리고 있다. 이러한 이유로 몇몇 프랜차이즈 업체는 카르민산 사용을 중단하고 대체 식용색소를 활용하고 있다.

이에 따라 연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 방법 개발의 필요성이 제기됐으나, 카르민산 생합성 경로의 일부가 아직 밝혀지지 않았으며 곰팡이를 제외한 다른 미생물에서 카르민산 생산이 보고된 바가 없었다.

이에 이상엽 특훈교수 연구팀은 포도당으로부터 카르민산을 생산할 수 있는 대장균 균주 개발 연구를 수행했다.

연구팀은 우선 타입 II 폴리케타이드 생합성 효소를 최적화해 카르민산의 전구체(전 단계의 물질)를 생산하는 대장균 균주를 구축했다. 하지만 남은 두 단계의 반응을 수행하기 위한 효소가 아직 발굴되지 않았거나 대장균 내에서 작동하지 않는 문제가 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 연구팀은 생화학 반응 분석을 통해 카르민산 생산을 위한 효소 후보군을 선정했다. 그 후 세포 배양 실험을 통해 성공적으로 작동하는 효소들을 선정했다.

이렇게 선정된 효소 두 종에 대해 컴퓨터 기반 상동 모형 및 도킹 시뮬레이션을 수행 후 활성이 증대된 돌연변이 효소를 예측했다. 그 후 이에 기반을 둔 효소 개량을 수행함으로써 증대된 활성을 지니는 효소를 개발하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 단일 탄소원으로 사용해 카르민산을 생산하는 대장균 균주를 최초로 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구팀이 개발한 대사공학 및 가상 시뮬레이션 기반 효소 개량 전략은 생산경로가 규명되지 않은 다른 천연물의 생산에도 유용하게 쓰일 것으로 기대된다. 연구팀은 이번 연구에서 개발한 C-글리코실 전이효소를 적용해 카르민산 뿐만 아니라 알로에로부터 생산 가능했던 미백제인 알로에신 생산에도 세계 최초로 성공함으로써 이를 증명했다.

이상엽 특훈교수는 “연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 프로세스를 세계 최초로 개발했으며, 이번 연구는 특히 천연물 생산의 고질적인 문제인 효소 발굴과 개량에 대한 효과적인 해결책을 제시했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 의학적 또는 영양학적으로 중요한 다양한 천연물을 고효율로 생산할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 '바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제'의 지원을 받아 수행됐다.

미생물 이용한 천연 붉은 색소 생산 기술 최초개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `식용으로 널리 쓰이는 붉은색 천연색소인 카르민산을 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 9일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)'에 4월 2일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Production of carminic acid by metabolically engineered Escherichia coli

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 양동수(한국과학기술원, 제1저자), 장우대(한국과학기술원, 제2저자), 포함 총 3명

카르민산은 붉은색 천연색소로 딸기우유, 사탕 등의 식품과 매니큐어, 립스틱 등 화장품 분야에서 널리 활용되고 있다. 카르민산은 연지벌레 추출을 통해 얻어지는데, 연지벌레는 한정된 지역(페루, 카나리아 제도 등지)에서만 재배할 수 있으며, 연지벌레로부터 카르민산을 추출하기 위해서는 복잡하고 비효율적인 다단계 반응을 거쳐야 한다.

또한, 카르민산은 대부분 연지벌레에서 기인한 단백질 오염물질을 포함하고 있는데 이는 알레르기 반응을 유발할 수도 있으며, 많은 사람이 벌레 기반 물질을 섭취하는 것을 꺼리고 있다. 이러한 이유로 몇몇 프랜차이즈 업체는 카르민산 사용을 중단하고 대체 식용색소를 활용하고 있다.

이에 따라 연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 방법 개발의 필요성이 제기됐으나, 카르민산 생합성 경로의 일부가 아직 밝혀지지 않았으며 곰팡이를 제외한 다른 미생물에서 카르민산 생산이 보고된 바가 없었다.

이에 이상엽 특훈교수 연구팀은 포도당으로부터 카르민산을 생산할 수 있는 대장균 균주 개발 연구를 수행했다.

연구팀은 우선 타입 II 폴리케타이드 생합성 효소를 최적화해 카르민산의 전구체(전 단계의 물질)를 생산하는 대장균 균주를 구축했다. 하지만 남은 두 단계의 반응을 수행하기 위한 효소가 아직 발굴되지 않았거나 대장균 내에서 작동하지 않는 문제가 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 연구팀은 생화학 반응 분석을 통해 카르민산 생산을 위한 효소 후보군을 선정했다. 그 후 세포 배양 실험을 통해 성공적으로 작동하는 효소들을 선정했다.

이렇게 선정된 효소 두 종에 대해 컴퓨터 기반 상동 모형 및 도킹 시뮬레이션을 수행 후 활성이 증대된 돌연변이 효소를 예측했다. 그 후 이에 기반을 둔 효소 개량을 수행함으로써 증대된 활성을 지니는 효소를 개발하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 단일 탄소원으로 사용해 카르민산을 생산하는 대장균 균주를 최초로 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구팀이 개발한 대사공학 및 가상 시뮬레이션 기반 효소 개량 전략은 생산경로가 규명되지 않은 다른 천연물의 생산에도 유용하게 쓰일 것으로 기대된다. 연구팀은 이번 연구에서 개발한 C-글리코실 전이효소를 적용해 카르민산 뿐만 아니라 알로에로부터 생산 가능했던 미백제인 알로에신 생산에도 세계 최초로 성공함으로써 이를 증명했다.

이상엽 특훈교수는 “연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 프로세스를 세계 최초로 개발했으며, 이번 연구는 특히 천연물 생산의 고질적인 문제인 효소 발굴과 개량에 대한 효과적인 해결책을 제시했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 의학적 또는 영양학적으로 중요한 다양한 천연물을 고효율로 생산할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 '바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제'의 지원을 받아 수행됐다.

2021.04.09

조회수 76417

-

암 진단에 필요한 새로운 형광 증폭 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 장재범 교수 연구팀이 암 진단에 필요한 새로운 형광 신호 증폭 기술을 개발했다고 17일 밝혔다. 연구 결과는 국제 학술지인 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)의 `나노스케일(Nanoscale)'誌 11월 13일 字에 게재됐다. (논문명: FRACTAL: Signal amplification of immunofluorescence via cyclic staining of target molecules)

※ 저자 정보: 조예린(신소재공학과 학사과정 학생, 제1 저자), 서준영(신소재공학과 박사과정 학생, 제2 저자), 장재범 교수(교신저자) 등 총 8명

최근 3D 전체 조직 영상화(이미징)를 가능하게 하는 생체조직 *팽창 기술(ExM) 및 투명화 기술(CLARITY, 3DISCO, CUBIC)은 복잡한 세포 간 상호작용 및 역할을 밝혀내는 핵심적인 역할을 하고 있다. 하지만 큰 부피 내부의 세포 변화를 관찰하기 위해서는 약한 형광 신호를 증폭해 높은 이미지 처리량을 갖는 기술이 필요하다.

※ 팽창 현미경 (Expansion Microscopy): 조직을 팽창시켜 일반 현미경으로 초고해상도를 얻을 수 있는 기술

※ 조직 투명화 기술 (Tissue Clearing System): 빛의 산란을 최소화하고 투과도를 극대화하여 3D 전체 조직을 이미징하는 기술

지금까지 신호 증폭 기술은 다양한 화학 반응으로 개발돼왔는데, 이들 중 많은 기술은 단일 화학 반응을 이용하기 때문에 다중 표지 신호 증폭 영상화를 위해서는 단일 신호 증폭과 비활성화 과정을 채널별로 반복해야 하는 단점이 있고, 유전자(DNA) 기반의 신호 증폭 기법은 서로 다른 항체에 대한 유전 물질 분자 결합의 최적화 과정이 필요하므로 일반적인 생물 실험실에서 사용이 어렵다.

장재범 교수 연구팀은 이러한 문제점 개선을 위해 현재 상용화돼 있는 형광 분자가 표지된 항체를 사용해, 추가적인 최적화 과정이 필요 없는 신호 증폭 기술에 주목했다.

결과적으로 연구팀은 `프랙탈(FRACTAL, Fluorescence signal amplification via repetitive labeling of target molecules)'이라는 새로운 신호 증폭 기술을 개발했다. 프랙탈 기술은 항체 기반의 염색 방법으로, 신호 증폭 과정이 매우 간단하다는 특징이 있다. 이 기술은 신호 증폭을 위해 특수한 화학 물질을 필요로 하지 않으며, 형광 분자가 표지된 2차 항체의 반복적인 염색을 통해 형광 신호를 증폭시킨다.

이 기술은 한 종류의 1차 항체, 두 종류의 2차 항체, 총 세 종류의 항체를 이용하는 아주 간단한 기술이다. 신호 증폭 과정은 표적 단백질에 대한 1차 항체 및 첫 번째 2차 항체 염색으로 시작되며, 그다음으로 첫 번째 2차 항체에 결합하는 두 번째 2차 항체의 염색이 이뤄진다. 두 번째 2차 항체의 숙주(host)와 1차 항체의 숙주(host)는 같으며, 그다음 염색은 다시 두 번째 2차 항체에 결합하는 첫 번째 2차 항체의 염색으로 이어진다.

예를 들어 토끼의 1차 항체를 사용하고 당나귀의 항-토끼 2차 항체를 첫 번째 2차 항체로 사용했다면 토끼의 항-당나귀 2차 항체를 두 번째 2차 항체로 사용하게 된다. 그러면 두 번째 2차 항체에는 첫 번째 2차 항체가 결합하게 되고 그 반대의 경우로도 결합해 염색을 이어나가게 된다.

이 과정의 반복을 통해 연구팀은 기존 형광 신호를 9배 이상 증폭시켰으며, 이는 같은 밝기를 얻는 데 필요한 영상화 시간을 9배 이상 줄일 수 있다는 결과를 얻었다. 연구팀은 초고해상도 현미경(STORM) 분석을 통해 염색 횟수에 따라 항체가 균일한 결합 층을 형성하며 형광 신호를 증폭시키는 현상을 확인했다.

연구팀은 이 기술을 서로 다른 종으로부터 유래된 직교적인(orthogonal) 항체 쌍에 적용해, 동시 다중 표지 신호 증폭 영상화를 구현했으며, 팽창 현미경에도 적용해 팽창 후에도 높은 형광의 강도를 갖는 형광 신호 증폭 기술을 구현했다.

이 기술은 간단한 항체-항원 반응에 기반해 형광 신호를 증폭시키는 기술로, 영상을 통한 생체조직의 분석 및 치료기술 개발, 다지표 검사, 의료 및 신약 개발 분야에 이바지할 것으로 연구진은 기대하고 있다.

제1 저자인 조예린 학생은 "높은 이미지 처리량을 가진 이 기술은 디지털 병리 분야의 발전에 중추적인 영향을 미칠 것ˮ이며, "생체 내 다중지표에 대한 정보를 정밀하게 제공해 현대 의약 분야의 의약품 분석 및 치료 시스템에 직접적으로 응용될 수 있다ˮ라고 말했다.

장재범 교수도“이 기술은 환자 생체 검사 조직 내부에서 매우 중요하지만 낮은 수준으로 발현되는 바이오마커들을 정확하게 이미징 할 수 있게 해주기 때문에, 암 진단 및 면역 항암제 반응률 예측 등에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.”라고 강조했다

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 뇌과학원천기술개발 과제와 KAIST 학부연구생프로그램(URP)의 지원을 받아 수행됐다.

암 진단에 필요한 새로운 형광 증폭 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 장재범 교수 연구팀이 암 진단에 필요한 새로운 형광 신호 증폭 기술을 개발했다고 17일 밝혔다. 연구 결과는 국제 학술지인 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)의 `나노스케일(Nanoscale)'誌 11월 13일 字에 게재됐다. (논문명: FRACTAL: Signal amplification of immunofluorescence via cyclic staining of target molecules)

※ 저자 정보: 조예린(신소재공학과 학사과정 학생, 제1 저자), 서준영(신소재공학과 박사과정 학생, 제2 저자), 장재범 교수(교신저자) 등 총 8명

최근 3D 전체 조직 영상화(이미징)를 가능하게 하는 생체조직 *팽창 기술(ExM) 및 투명화 기술(CLARITY, 3DISCO, CUBIC)은 복잡한 세포 간 상호작용 및 역할을 밝혀내는 핵심적인 역할을 하고 있다. 하지만 큰 부피 내부의 세포 변화를 관찰하기 위해서는 약한 형광 신호를 증폭해 높은 이미지 처리량을 갖는 기술이 필요하다.

※ 팽창 현미경 (Expansion Microscopy): 조직을 팽창시켜 일반 현미경으로 초고해상도를 얻을 수 있는 기술

※ 조직 투명화 기술 (Tissue Clearing System): 빛의 산란을 최소화하고 투과도를 극대화하여 3D 전체 조직을 이미징하는 기술

지금까지 신호 증폭 기술은 다양한 화학 반응으로 개발돼왔는데, 이들 중 많은 기술은 단일 화학 반응을 이용하기 때문에 다중 표지 신호 증폭 영상화를 위해서는 단일 신호 증폭과 비활성화 과정을 채널별로 반복해야 하는 단점이 있고, 유전자(DNA) 기반의 신호 증폭 기법은 서로 다른 항체에 대한 유전 물질 분자 결합의 최적화 과정이 필요하므로 일반적인 생물 실험실에서 사용이 어렵다.

장재범 교수 연구팀은 이러한 문제점 개선을 위해 현재 상용화돼 있는 형광 분자가 표지된 항체를 사용해, 추가적인 최적화 과정이 필요 없는 신호 증폭 기술에 주목했다.

결과적으로 연구팀은 `프랙탈(FRACTAL, Fluorescence signal amplification via repetitive labeling of target molecules)'이라는 새로운 신호 증폭 기술을 개발했다. 프랙탈 기술은 항체 기반의 염색 방법으로, 신호 증폭 과정이 매우 간단하다는 특징이 있다. 이 기술은 신호 증폭을 위해 특수한 화학 물질을 필요로 하지 않으며, 형광 분자가 표지된 2차 항체의 반복적인 염색을 통해 형광 신호를 증폭시킨다.

이 기술은 한 종류의 1차 항체, 두 종류의 2차 항체, 총 세 종류의 항체를 이용하는 아주 간단한 기술이다. 신호 증폭 과정은 표적 단백질에 대한 1차 항체 및 첫 번째 2차 항체 염색으로 시작되며, 그다음으로 첫 번째 2차 항체에 결합하는 두 번째 2차 항체의 염색이 이뤄진다. 두 번째 2차 항체의 숙주(host)와 1차 항체의 숙주(host)는 같으며, 그다음 염색은 다시 두 번째 2차 항체에 결합하는 첫 번째 2차 항체의 염색으로 이어진다.

예를 들어 토끼의 1차 항체를 사용하고 당나귀의 항-토끼 2차 항체를 첫 번째 2차 항체로 사용했다면 토끼의 항-당나귀 2차 항체를 두 번째 2차 항체로 사용하게 된다. 그러면 두 번째 2차 항체에는 첫 번째 2차 항체가 결합하게 되고 그 반대의 경우로도 결합해 염색을 이어나가게 된다.

이 과정의 반복을 통해 연구팀은 기존 형광 신호를 9배 이상 증폭시켰으며, 이는 같은 밝기를 얻는 데 필요한 영상화 시간을 9배 이상 줄일 수 있다는 결과를 얻었다. 연구팀은 초고해상도 현미경(STORM) 분석을 통해 염색 횟수에 따라 항체가 균일한 결합 층을 형성하며 형광 신호를 증폭시키는 현상을 확인했다.

연구팀은 이 기술을 서로 다른 종으로부터 유래된 직교적인(orthogonal) 항체 쌍에 적용해, 동시 다중 표지 신호 증폭 영상화를 구현했으며, 팽창 현미경에도 적용해 팽창 후에도 높은 형광의 강도를 갖는 형광 신호 증폭 기술을 구현했다.

이 기술은 간단한 항체-항원 반응에 기반해 형광 신호를 증폭시키는 기술로, 영상을 통한 생체조직의 분석 및 치료기술 개발, 다지표 검사, 의료 및 신약 개발 분야에 이바지할 것으로 연구진은 기대하고 있다.

제1 저자인 조예린 학생은 "높은 이미지 처리량을 가진 이 기술은 디지털 병리 분야의 발전에 중추적인 영향을 미칠 것ˮ이며, "생체 내 다중지표에 대한 정보를 정밀하게 제공해 현대 의약 분야의 의약품 분석 및 치료 시스템에 직접적으로 응용될 수 있다ˮ라고 말했다.

장재범 교수도“이 기술은 환자 생체 검사 조직 내부에서 매우 중요하지만 낮은 수준으로 발현되는 바이오마커들을 정확하게 이미징 할 수 있게 해주기 때문에, 암 진단 및 면역 항암제 반응률 예측 등에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.”라고 강조했다

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 뇌과학원천기술개발 과제와 KAIST 학부연구생프로그램(URP)의 지원을 받아 수행됐다.

2020.12.18

조회수 53592

-

전산학부 강민석 교수팀, GSMA(세계이동통신사업자협회)의 모바일 보안 명예의 전당에 이름 올려

우리 대학 전산학부 강민석 교수팀이 발견한 4G/5G 이동통신시스템의 보안 취약점이 GSMA(세계이동통신사업자협회)의 취약점 공개 프로그램(CVD)에 의해 공식적으로 인증받고 (CVD-2020-0040) 모바일 보안 명예의 전당(Mobile Security Hall of Fame)에 이름을 올렸다. (GSMA 홈페이지: https://www.gsma.com/security/gsma-mobile-security-hall-of-fame/)

GSMA(세계이동통신사업자협회)는 1987년 결성된 전세계 이동통신사업자 및 핸드폰 제조 공급업체들의 모임으로 700여 이동통신사업자와 200여 장비 및 핸드폰 제조업체들이 참여하고 있는 이동통신사업자 협회다.

GSMA 보안 취약점 공개 프로그램에 의한 인증은 우리나라 연구 기관으로는 최초의 성과다.

이번에 공개된 보안 취약점은 4G/5G 사용자의 실시간 모바일 데이터 사용 관련 정보를 의도치 않게 공격자에게 노출시키는 시스템 부채널(side channel) 결점으로, 강 교수 연구팀에 의해 최초로 발견됐다. 해당 취약점은 모바일 데이터를 사용중인 이용자의 실내외 이동경로를 높은 정확도로 추정하는 공격을 가능케 해 주의가 요구된다.

관련 보안 취약점을 이용한 모바일 이용자 이동경로 추적 공격은 컴퓨터 보안 최고 권위 학회중 하나인 Usenix Security 2021에서 내년 8월에 발표될 예정이며 논문 본문은 다음의 학회 홈페이지에서 확인 가능하다(https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity21/presentation/lakshmanan). 연구는 강민석 교수의 박사지도학생 Nitya Lakshmanan (National University of Singapore 재학 박사과정 4년차)과 Mun Choon Chan, Jun Han 교수 (National University of Singapore) 등과의 협업으로 수행됐다.

전산학부 강민석 교수팀, GSMA(세계이동통신사업자협회)의 모바일 보안 명예의 전당에 이름 올려

우리 대학 전산학부 강민석 교수팀이 발견한 4G/5G 이동통신시스템의 보안 취약점이 GSMA(세계이동통신사업자협회)의 취약점 공개 프로그램(CVD)에 의해 공식적으로 인증받고 (CVD-2020-0040) 모바일 보안 명예의 전당(Mobile Security Hall of Fame)에 이름을 올렸다. (GSMA 홈페이지: https://www.gsma.com/security/gsma-mobile-security-hall-of-fame/)

GSMA(세계이동통신사업자협회)는 1987년 결성된 전세계 이동통신사업자 및 핸드폰 제조 공급업체들의 모임으로 700여 이동통신사업자와 200여 장비 및 핸드폰 제조업체들이 참여하고 있는 이동통신사업자 협회다.

GSMA 보안 취약점 공개 프로그램에 의한 인증은 우리나라 연구 기관으로는 최초의 성과다.

이번에 공개된 보안 취약점은 4G/5G 사용자의 실시간 모바일 데이터 사용 관련 정보를 의도치 않게 공격자에게 노출시키는 시스템 부채널(side channel) 결점으로, 강 교수 연구팀에 의해 최초로 발견됐다. 해당 취약점은 모바일 데이터를 사용중인 이용자의 실내외 이동경로를 높은 정확도로 추정하는 공격을 가능케 해 주의가 요구된다.

관련 보안 취약점을 이용한 모바일 이용자 이동경로 추적 공격은 컴퓨터 보안 최고 권위 학회중 하나인 Usenix Security 2021에서 내년 8월에 발표될 예정이며 논문 본문은 다음의 학회 홈페이지에서 확인 가능하다(https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity21/presentation/lakshmanan). 연구는 강민석 교수의 박사지도학생 Nitya Lakshmanan (National University of Singapore 재학 박사과정 4년차)과 Mun Choon Chan, Jun Han 교수 (National University of Singapore) 등과의 협업으로 수행됐다.

2020.11.23

조회수 29894

-

김성용 교수, 2020 한국해양학회 우수논문상 수상

우리 대학 기계공학과/인공지능연구소 김성용 교수가 11월 5일 경주 화백컨벤션센터에서 열린 2020 한국해양학회 추계학술대회에서 물리해양 분야 우수논문상을 수상했다.

김성용 교수는 '준개방형 만에서의 아중규모 조류, 와동류와 잔차류의 표층 순환(Submesoscale surface tidal, vortical, and residual circulations in a semi-enclosed bay)'을 제목으로 해양분야 최고의 국제 학술지인 미국 지구물리학회의 ‘저널 오브 지오피지컬 리서치-오션스 (Journal of Geophysical Research-Oceans)’에 논문을 게재했으며, 아중규모 해양현상의 이해와 규명에 크게 선도하고 기여한 점을 인정받아 수상했다.

이번 논문은 여수해만에서의 해수 유동을 해양관측과 수치모델링을 통해 아중규모 조류, 와동류 및 잔차류의 주요한 표층 해수 순환과 조류에 의한 에너지의 소진을 주요 내용으로 다루고 있다. 대양에서의 아중규모 현상이 중규모 와동류와 경압불안정성에 의해 발생하는 것과 달리, 연안에서의 아중규모 현상은 조류와 해안선/해저면 경계조건에 기인한 와동류로 나타나는 것을 해양관측 기반 논문으로는 학계 처음으로 보고했다. 또한, 아중규모 에너지의 전환과 소진이 수직방향 혼합에 기인한다는 기존 학계의 이론을 보완해 수직방향의 부력에 의해 아중규모 에너지가 전환되고 소진됨을 세계 최초로 규명했다.

해양 관측기술과 해양유체의 컴퓨터 기반 시뮬레이션 기술의 발달과 함께 해양물리 분야의 아중규모 현상의 연구가 활발히 진행되는 가운데, 김성용 교수의 연구는 해양에너지가 소진되는 경로를 추적해 전지구 에너지 순환 및 항상성 연구에 큰 기여를 할 것으로 평가된다.

한편 이번 연구는 해양수산부산하 해양경찰청의 ‘Big Data 분석을 통한 해역별 해양사고 위험도 평가 및 대응지원시스템 구축 사업’의 지원을 받아 수행됐다.

김성용 교수, 2020 한국해양학회 우수논문상 수상

우리 대학 기계공학과/인공지능연구소 김성용 교수가 11월 5일 경주 화백컨벤션센터에서 열린 2020 한국해양학회 추계학술대회에서 물리해양 분야 우수논문상을 수상했다.

김성용 교수는 '준개방형 만에서의 아중규모 조류, 와동류와 잔차류의 표층 순환(Submesoscale surface tidal, vortical, and residual circulations in a semi-enclosed bay)'을 제목으로 해양분야 최고의 국제 학술지인 미국 지구물리학회의 ‘저널 오브 지오피지컬 리서치-오션스 (Journal of Geophysical Research-Oceans)’에 논문을 게재했으며, 아중규모 해양현상의 이해와 규명에 크게 선도하고 기여한 점을 인정받아 수상했다.

이번 논문은 여수해만에서의 해수 유동을 해양관측과 수치모델링을 통해 아중규모 조류, 와동류 및 잔차류의 주요한 표층 해수 순환과 조류에 의한 에너지의 소진을 주요 내용으로 다루고 있다. 대양에서의 아중규모 현상이 중규모 와동류와 경압불안정성에 의해 발생하는 것과 달리, 연안에서의 아중규모 현상은 조류와 해안선/해저면 경계조건에 기인한 와동류로 나타나는 것을 해양관측 기반 논문으로는 학계 처음으로 보고했다. 또한, 아중규모 에너지의 전환과 소진이 수직방향 혼합에 기인한다는 기존 학계의 이론을 보완해 수직방향의 부력에 의해 아중규모 에너지가 전환되고 소진됨을 세계 최초로 규명했다.

해양 관측기술과 해양유체의 컴퓨터 기반 시뮬레이션 기술의 발달과 함께 해양물리 분야의 아중규모 현상의 연구가 활발히 진행되는 가운데, 김성용 교수의 연구는 해양에너지가 소진되는 경로를 추적해 전지구 에너지 순환 및 항상성 연구에 큰 기여를 할 것으로 평가된다.

한편 이번 연구는 해양수산부산하 해양경찰청의 ‘Big Data 분석을 통한 해역별 해양사고 위험도 평가 및 대응지원시스템 구축 사업’의 지원을 받아 수행됐다.

2020.11.05

조회수 31272

-

압력과 인장을 구분하는 무선통신 전자 소자 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 김상욱 교수 공동 연구팀이 신물질을 이용해 압력과 인장(늘이기)을 구분할 수 있는 무선통신 소자를 개발했다고 22일 밝혔다.

공동 연구팀은 무선통신에 활용되고 있는 전기 공진기(electrical resonator)가 여러 정보를 전달할 수 있다는 사실에 주목했다. 원거리에서 여러 자극을 측정할 수 있는 효과적인 정보처리시스템의 경우 최근 주목받고 있는 웨어러블과 임플란터블(체내이식형) 소자 등 다양한 분야에서 폭넓게 활용되고 있다.

특히 수동형 소자들로 만들어지는 전기 공진기는 원거리 통신이 가능할 뿐만 아니라 다양한 기능성 재료(생분해성 물질, 자가치유 물질)로 구현이 가능해 웨어러블·임플란터블 소자 분야에서 연구가 활발히 진행되고 있다.

전기 공진기의 무선통신 신호는 2개의 요소, 즉 공진기의 정전용량에 의해 결정되는 '공진주파수'와 공진기에 저장된 전자기파 에너지에 의해 결정되는 '품질 인자(quality factor)'에 의해 결정된다. 따라서 최소 두 가지 정보를 포함할 수 있다.

기존에는 공진기의 신호를 변화시킬 수 있는 메커니즘과 관련된 물질의 특성 및 소자의 구조에 대한 전반적인 이해가 부족했기 때문에 효과적인 신호처리를 위한 시스템 구축에는 많은 제약이 따랐다. 특히, 공진주파수와 품질 인자의 변화를 분화하기 위해서는 공진기의 저장된 전자기파를 차폐할 수 있는 신물질이 필요한데 공동 연구팀은 2차원 신물질인 '맥신(MXene)'을 사용했다.

연구팀은 '맥신(MXene)'이 사용할 수 있는 합성 재료 중 가장 우수한 전자기장 차폐능력을 갖췄다고 판단했기 때문이다. 연구팀은 우선 압력에 따라서 기공이 닫히는 다공성 탄성체에 Ti3C2Tx 조성의 맥신을 코팅해 외부 자극에 따라 공진기의 저장된 에너지를 변형시킬 수 있는 센서로 활용했다. 이때 탄성체와 맥신 사이에 나노 접착제 역할을 하는 *폴리도파민을 도입해 2,000번 이상의 반복적인 수축과 이완에도 신뢰성 있게 작동할 수 있도록 소자를 만들었다.

☞ 폴리도파민(poly-dopamine): 바다생물 홍합이 물속에서 바위에 몸을 붙일 때 내는 접착 물질을 도파민이라고 하고, 이를 고분자화하여 중합체 형태로 만든 물질.

나아가, 연구팀은 딥러닝 기법을 적용해 미리 학습됐던 압력과 인장 자극을 구분해 정확하게 맞추고, 학습되지 않은 새로운 압력과 인장 자극도 약 9%의 오차 이내로 맞출 수 있는 시스템을 구현하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 소자는 무선으로 기계적 자극을 구분해 측정할 수 있고, 생체친화적이며 가볍기 때문에 웨어러블 소자로 활용이 가능한 게 장점이다. 공동 연구팀은 이 밖에 새로 개발한 소자를 기반으로 정형외과 수술 이후 재활 치료를 하는 과정에서 부상을 방지할 수 있는 모니터링 시스템을 개발, 구축했다.

스티브 박 교수는 "최근 주목받고 있는 무선통신 소자의 신호처리에 대해 새로운 방향을 제시하고 신물질인 맥신의 다양한 적용 가능성을 보여준 의미있는 연구성과"라면서 "헬스케어를 위한 웨어러블, 임플란터블 모니터링 전자소자에 활용될 것으로 기대된다" 라고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 이건희, 이강산 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 연구논문은 국제 학술지 'ACS Nano' 8월 19일 字 온라인 버전에 게재됐다. (논문명 : Deep-Learning-Based Deconvolution of Mechanical Stimuli with Ti3C2Tx MXene Electromagnetic Shield Architecture via Dual-Mode Wireless Signal Variation Mechanism)

한편 이번 연구는 KAIST 석박사모험 연구사업, KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 과학기술정보통신부 리더연구자 지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

압력과 인장을 구분하는 무선통신 전자 소자 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 김상욱 교수 공동 연구팀이 신물질을 이용해 압력과 인장(늘이기)을 구분할 수 있는 무선통신 소자를 개발했다고 22일 밝혔다.

공동 연구팀은 무선통신에 활용되고 있는 전기 공진기(electrical resonator)가 여러 정보를 전달할 수 있다는 사실에 주목했다. 원거리에서 여러 자극을 측정할 수 있는 효과적인 정보처리시스템의 경우 최근 주목받고 있는 웨어러블과 임플란터블(체내이식형) 소자 등 다양한 분야에서 폭넓게 활용되고 있다.

특히 수동형 소자들로 만들어지는 전기 공진기는 원거리 통신이 가능할 뿐만 아니라 다양한 기능성 재료(생분해성 물질, 자가치유 물질)로 구현이 가능해 웨어러블·임플란터블 소자 분야에서 연구가 활발히 진행되고 있다.

전기 공진기의 무선통신 신호는 2개의 요소, 즉 공진기의 정전용량에 의해 결정되는 '공진주파수'와 공진기에 저장된 전자기파 에너지에 의해 결정되는 '품질 인자(quality factor)'에 의해 결정된다. 따라서 최소 두 가지 정보를 포함할 수 있다.

기존에는 공진기의 신호를 변화시킬 수 있는 메커니즘과 관련된 물질의 특성 및 소자의 구조에 대한 전반적인 이해가 부족했기 때문에 효과적인 신호처리를 위한 시스템 구축에는 많은 제약이 따랐다. 특히, 공진주파수와 품질 인자의 변화를 분화하기 위해서는 공진기의 저장된 전자기파를 차폐할 수 있는 신물질이 필요한데 공동 연구팀은 2차원 신물질인 '맥신(MXene)'을 사용했다.

연구팀은 '맥신(MXene)'이 사용할 수 있는 합성 재료 중 가장 우수한 전자기장 차폐능력을 갖췄다고 판단했기 때문이다. 연구팀은 우선 압력에 따라서 기공이 닫히는 다공성 탄성체에 Ti3C2Tx 조성의 맥신을 코팅해 외부 자극에 따라 공진기의 저장된 에너지를 변형시킬 수 있는 센서로 활용했다. 이때 탄성체와 맥신 사이에 나노 접착제 역할을 하는 *폴리도파민을 도입해 2,000번 이상의 반복적인 수축과 이완에도 신뢰성 있게 작동할 수 있도록 소자를 만들었다.

☞ 폴리도파민(poly-dopamine): 바다생물 홍합이 물속에서 바위에 몸을 붙일 때 내는 접착 물질을 도파민이라고 하고, 이를 고분자화하여 중합체 형태로 만든 물질.

나아가, 연구팀은 딥러닝 기법을 적용해 미리 학습됐던 압력과 인장 자극을 구분해 정확하게 맞추고, 학습되지 않은 새로운 압력과 인장 자극도 약 9%의 오차 이내로 맞출 수 있는 시스템을 구현하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 소자는 무선으로 기계적 자극을 구분해 측정할 수 있고, 생체친화적이며 가볍기 때문에 웨어러블 소자로 활용이 가능한 게 장점이다. 공동 연구팀은 이 밖에 새로 개발한 소자를 기반으로 정형외과 수술 이후 재활 치료를 하는 과정에서 부상을 방지할 수 있는 모니터링 시스템을 개발, 구축했다.

스티브 박 교수는 "최근 주목받고 있는 무선통신 소자의 신호처리에 대해 새로운 방향을 제시하고 신물질인 맥신의 다양한 적용 가능성을 보여준 의미있는 연구성과"라면서 "헬스케어를 위한 웨어러블, 임플란터블 모니터링 전자소자에 활용될 것으로 기대된다" 라고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 이건희, 이강산 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 연구논문은 국제 학술지 'ACS Nano' 8월 19일 字 온라인 버전에 게재됐다. (논문명 : Deep-Learning-Based Deconvolution of Mechanical Stimuli with Ti3C2Tx MXene Electromagnetic Shield Architecture via Dual-Mode Wireless Signal Variation Mechanism)

한편 이번 연구는 KAIST 석박사모험 연구사업, KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 과학기술정보통신부 리더연구자 지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.09.22

조회수 34638

-

제1회 KAIST 이머징 소재 심포지엄 개최

우리 대학이 9월 21일(월)부터 25일(금)까지 5일간 `제1회 KAIST 이머징 소재 심포지엄(1st KAIST Emerging Materials e-Symposium)'을 개최한다.

'유망 소재 분야의 빅 아이디어들'을 주제로 열리는 이번 심포지엄에는 2010년 노벨 물리학상 수상자인 안드레 가임(Andre Geim) 교수를 포함해 재료공학·화학·화학공학 분야의 세계적인 석학 21명이 강연자로 참여하며, 온라인 화상회의 프로그램인 줌(Zoom)과 유튜브(Youtube)를 통해 발표와 토론을 진행한다.

이번 심포지엄은 재료공학·화학·화학공학 분야의 혁신적인 기술과 최신 성과를 공유하기 위해 기획되었다. 차세대 애플리케이션용 나노구조, 환경 및 산업 분야에 응용할 수 있는 화학 및 생명공학, 기술 적용을 위한 재료 혁신 등 크게 3개의 주제를 아우르는 아이디어와 주요 이슈를 학생과 엔지니어를 포함한 연구자들에게 제공할 예정이다.

이를 위해, 미국화학회가 발행하는 나노분야 대표적 학술지인 나노학술지(ACS Nano) 편집장 폴 웨이즈(Paul S. Weiss) UCLA 교수, 나노에너지(Nano Energy) 편집장 종린 왕(Zhong Lin Wang) 조지아공대 교수, 에너지 스토리지 머티리얼스(Energy Storage Materials) 편집장 후이밍 쳉(Hui-Ming Cheng) 중국 칭화대 교수, 재료 연구 학회지(Account of Materials Research) 편집장 지아싱 황(Jiaxing Huang) 노스웨스턴대 교수 등 4명의 편집장이 신흥 유망 소재 분야의 연구 현황을 발표하고 패널 토론을 통해 국제학술지의 나아갈 방향을 논의한다.

특히, 심포지엄 3일 차인 23일 오후에는 2010년 노벨 물리학상 수상자인 안드레 가임 영국 맨체스터대 교수의 강연이 마련되어 있다. 스카치테이프를 흑연에 붙였다 떼는 방법으로 2차원 그래핀(graphene) 박리에 세계 최초로 성공한 가임 교수는 `첨단 에너지 재료·기능성 나노 재료' 세션의 발표를 맡았다.

높은 전기전도도·열전도도·강도·유연성 등의 물리화학적 특성으로 인해 그동안 꿈의 소재로 불려왔던 그래핀이 트랜지스터·투명 전극·촉매 등의 다양한 분야에 적용되어 점진적으로 실용화 되는 사례 등을 소개할 예정이다.

이 밖에도, 미국화학회지(Journal of American Chemical Society)를 포함해 국제인 권위를 자랑하는 학술지를 담당하는 8인의 부편집장 및 폴 알리비사토스(Paul Alivisatos) UC 버클리 교수, 제난 바오(Zhenan Bao) 스탠퍼드대 교수 등 나노입자 분야와 웨어러블 전자소자 분야의 세계적인 석학 8인도 함께 참여한다.

이번 국제 심포지엄은 ▴나노물질을 이용한 소프트 전자기기 응용, ▴신소재를 이용한 나노구조 제어, ▴신소재 선도 분야 및 최신 나노연구, ▴차세대 에너지 소재 및 기능성 물질, ▴나노 연구의 도전과 기회에 관한 편집장 미팅 등 5일간 7개의 세션에서 열띤 강연이 진행된다.

이와 관련하여 ▴2차원 그래핀 기반 나노 소재, ▴원자 크기의 재료 설계 기술, ▴나노과학 및 나노기술의 미래, ▴화학 반응 및 촉매를 이용한 나노-전자 센서, ▴화학 물질 및 나노 소재용 물질 대사 시스템, ▴생체 피부 모방 고분자 전자 재료 및 디바이스, ▴에너지 소재의 연구 동향 및 미래 등이 핵심 발표 주제로 다뤄진다.

행사의 총괄을 맡은 김일두 석좌교수(KAIST 신소재공학과, ACS Nano 부편집장)는 "코로나19로 전 세계가 어려움을 겪는 상황이지만, 온라인이라는 수단을 통해 국·내외 저명한 석학들과 정보 교류를 강화하고 공동 연구를 실시해 세계 최고의 소재 기술을 개발하는 기회로 활용하고자 이번 심포지엄을 준비했다ˮ고 개최 배경을 밝혔다.

이어, 김 교수는 "재료 및 화학, 생명공학 분야 저명한 석학들이 한자리에 모이는 국제학술 교류의 장을 마련한 만큼 그래핀·맥신 나노 신소재·차세대 에너지 저장 및 발전기술·웨어러블 전자소자 및 바이오 소재 등 최신 미래 기술을 배울 수 있는 소중한 기회가 될 것ˮ이라고 강조했다.

이번 행사는 유튜브 중계를 통해 전 세계에서 최소 10만 명 이상이 참여할 것으로 기대되고 있으며, 심포지엄과 관련한 자세한 정보는 홈페이지(ems.kaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다.

신소재·화학·바이오 및 생명 화공 분야 미래 선도 기술들에 대한 최신 연구에 관심이 있는 사람이라면 유튜브 채널( https://www.youtube.com/c/kmaterials )에 접속해 누구나 무료로 시청할 수 있다.

한편, KAIST 신소재공학과는 `2020 QS 세계대학평가 학과별 순위'에서 전 세계 대학 중 19위를 차지한 바 있다.

제1회 KAIST 이머징 소재 심포지엄 개최

우리 대학이 9월 21일(월)부터 25일(금)까지 5일간 `제1회 KAIST 이머징 소재 심포지엄(1st KAIST Emerging Materials e-Symposium)'을 개최한다.

'유망 소재 분야의 빅 아이디어들'을 주제로 열리는 이번 심포지엄에는 2010년 노벨 물리학상 수상자인 안드레 가임(Andre Geim) 교수를 포함해 재료공학·화학·화학공학 분야의 세계적인 석학 21명이 강연자로 참여하며, 온라인 화상회의 프로그램인 줌(Zoom)과 유튜브(Youtube)를 통해 발표와 토론을 진행한다.

이번 심포지엄은 재료공학·화학·화학공학 분야의 혁신적인 기술과 최신 성과를 공유하기 위해 기획되었다. 차세대 애플리케이션용 나노구조, 환경 및 산업 분야에 응용할 수 있는 화학 및 생명공학, 기술 적용을 위한 재료 혁신 등 크게 3개의 주제를 아우르는 아이디어와 주요 이슈를 학생과 엔지니어를 포함한 연구자들에게 제공할 예정이다.

이를 위해, 미국화학회가 발행하는 나노분야 대표적 학술지인 나노학술지(ACS Nano) 편집장 폴 웨이즈(Paul S. Weiss) UCLA 교수, 나노에너지(Nano Energy) 편집장 종린 왕(Zhong Lin Wang) 조지아공대 교수, 에너지 스토리지 머티리얼스(Energy Storage Materials) 편집장 후이밍 쳉(Hui-Ming Cheng) 중국 칭화대 교수, 재료 연구 학회지(Account of Materials Research) 편집장 지아싱 황(Jiaxing Huang) 노스웨스턴대 교수 등 4명의 편집장이 신흥 유망 소재 분야의 연구 현황을 발표하고 패널 토론을 통해 국제학술지의 나아갈 방향을 논의한다.

특히, 심포지엄 3일 차인 23일 오후에는 2010년 노벨 물리학상 수상자인 안드레 가임 영국 맨체스터대 교수의 강연이 마련되어 있다. 스카치테이프를 흑연에 붙였다 떼는 방법으로 2차원 그래핀(graphene) 박리에 세계 최초로 성공한 가임 교수는 `첨단 에너지 재료·기능성 나노 재료' 세션의 발표를 맡았다.

높은 전기전도도·열전도도·강도·유연성 등의 물리화학적 특성으로 인해 그동안 꿈의 소재로 불려왔던 그래핀이 트랜지스터·투명 전극·촉매 등의 다양한 분야에 적용되어 점진적으로 실용화 되는 사례 등을 소개할 예정이다.

이 밖에도, 미국화학회지(Journal of American Chemical Society)를 포함해 국제인 권위를 자랑하는 학술지를 담당하는 8인의 부편집장 및 폴 알리비사토스(Paul Alivisatos) UC 버클리 교수, 제난 바오(Zhenan Bao) 스탠퍼드대 교수 등 나노입자 분야와 웨어러블 전자소자 분야의 세계적인 석학 8인도 함께 참여한다.

이번 국제 심포지엄은 ▴나노물질을 이용한 소프트 전자기기 응용, ▴신소재를 이용한 나노구조 제어, ▴신소재 선도 분야 및 최신 나노연구, ▴차세대 에너지 소재 및 기능성 물질, ▴나노 연구의 도전과 기회에 관한 편집장 미팅 등 5일간 7개의 세션에서 열띤 강연이 진행된다.

이와 관련하여 ▴2차원 그래핀 기반 나노 소재, ▴원자 크기의 재료 설계 기술, ▴나노과학 및 나노기술의 미래, ▴화학 반응 및 촉매를 이용한 나노-전자 센서, ▴화학 물질 및 나노 소재용 물질 대사 시스템, ▴생체 피부 모방 고분자 전자 재료 및 디바이스, ▴에너지 소재의 연구 동향 및 미래 등이 핵심 발표 주제로 다뤄진다.

행사의 총괄을 맡은 김일두 석좌교수(KAIST 신소재공학과, ACS Nano 부편집장)는 "코로나19로 전 세계가 어려움을 겪는 상황이지만, 온라인이라는 수단을 통해 국·내외 저명한 석학들과 정보 교류를 강화하고 공동 연구를 실시해 세계 최고의 소재 기술을 개발하는 기회로 활용하고자 이번 심포지엄을 준비했다ˮ고 개최 배경을 밝혔다.

이어, 김 교수는 "재료 및 화학, 생명공학 분야 저명한 석학들이 한자리에 모이는 국제학술 교류의 장을 마련한 만큼 그래핀·맥신 나노 신소재·차세대 에너지 저장 및 발전기술·웨어러블 전자소자 및 바이오 소재 등 최신 미래 기술을 배울 수 있는 소중한 기회가 될 것ˮ이라고 강조했다.

이번 행사는 유튜브 중계를 통해 전 세계에서 최소 10만 명 이상이 참여할 것으로 기대되고 있으며, 심포지엄과 관련한 자세한 정보는 홈페이지(ems.kaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다.

신소재·화학·바이오 및 생명 화공 분야 미래 선도 기술들에 대한 최신 연구에 관심이 있는 사람이라면 유튜브 채널( https://www.youtube.com/c/kmaterials )에 접속해 누구나 무료로 시청할 수 있다.

한편, KAIST 신소재공학과는 `2020 QS 세계대학평가 학과별 순위'에서 전 세계 대학 중 19위를 차지한 바 있다.

2020.09.18

조회수 34326

유체 제어 기술로 대면적 기능성 나노박막 제작 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 김일두 교수 공동 연구팀이 세계 최초로 금속 나노입자가 결착된 전도성 금속 유기 골격체 나노 박막을 대면적으로 제작하는 새로운 공정 기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

신소재공학과 김진오 박사, 구원태 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 네이처 출판 그룹의 오픈 액세스(Open-access) 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)' 7월 13일 字에 게재됐으며 연구의 우수성을 인정받아 재료공학과 화학 부문의 편집장 선정 논문(Editors' Highlights)에 선정됐다. (논문명: Large-area synthesis of nanoscopic catalyst-decorated conductive MOF film using microfluidic-based solution shearing)

다공성 구조를 가지는 2차원 전도성 *금속유기골격체(Metal-Organic Frameworks, 이하 MOF)는 전도성 유기 리간드 도입을 통해 전하 수송, 전계 효과 및 전자 상호작용과 같은 전기적 특성 제어 및 초소형 금속 나노입자 촉매의 주입이 가능해, 높은 선택성과 민감도를 요구하는 가스 센서 분야의 차세대 신소재로 각광받고 있다.

☞ 금속유기골격체(MOF)는 금속 이온과 유기 연결물질(리간드)가 연결된 다공성 물질로 배위 고분자의 일종이다. 이는 기공을 매개로 하여 화학종의 분리, 가스 저자아, 촉매, 약물 전달, 화학 센서 등 다양한 기능을 수행할 수 있다.

이러한 전도성 MOF의 뛰어난 재료적 특성을 활용하기 위해서는 균일한 전도성 MOF 입자의 합성과 합성된 전도성 MOF 입자 간의 간격을 최소화해 향상된 전자 이동도를 확보할 수 있는 고품질, 대면적 전도성 MOF 박막 제작 기술이 요구된다. 하지만 지금까지 보고된 전도성 MOF 박막 제작 기술의 경우, 나노 수준의 균일한 박막 두께 제어, 대면적 박막 제작 및 초소형 나노입자 촉매의 균일한 결착이 어려워 고민감도 가스 센서 소자 적용에 한계로 존재해왔다.

공동 연구팀은 전도성 MOF 박막의 형성 및 금속 나노입자의 합성 과정을 정밀하게 통제하는 데 중점을 뒀다. 미세 유체(Microfluidic) 시스템을 도입해 화학 반응을 단계적으로 제어하고 용액 전단 공정 (Solution shearing)을 통해 균일한 전도성 MOF 박막을 제조하는 새로운 공정 개발 연구를 진행 했다. 머리카락 굵기보다 가는 미세관 내(300 마이크로미터(㎛) 이하)로 합성에 필요한 용액을 흘려주게 되면 물질 전달이 극대화돼 수백 밀리초( ms)의 매우 짧은 시간에도 불구하고 화학 반응을 일으키고 제어할 수 있다. 이를 통해 금속 나노입자를 수 나노미터의 MOF 기공 내부에 균일하게 결착시킬 수 있게 된다.

미세 유체 시스템으로부터 합성된 용액은 용액 전단 공정을 통해 MOF 박막 형성을 하는데 일정한 속도와 연속적인 용액의 공급으로 인해 대면적의 기능성 MOF 나노 박막 형성이 가능하다. 미세 유체 반응기와 기판 사이에 마이크로 수준의 단차(Gap)를 주며 일정한 속도로 움직일 수 있는 용액 전단 공정은 균일한 계면(Meniscus)을 형성해 일정한 용매 증발을 야기 한다. 이는 균일한 MOF 성장을 일으켜 나노 두께의 박막 제조가 가능하다.

공동 연구팀은 미세 유체의 정밀 제어를 통해 제작된 초소형 나노입자 촉매가 결착된 전도성 MOF 나노 박막을 활용해, 대기 유독 가스 중 하나인 이산화질소(NO2) 기체를 선택적으로 검출할 수 있는 가스 센서를 개발하는 데 성공했으며, 기존에 보고된 2차원 소재 기반 가스 센서 대비 우수한 가스 검출 특성을 검증했다.

열 및 물질 전달 면에서 우수한 장점을 가지는 미세 유체 시스템과 일정한 용매 증발을 통한 두께 제어가 쉬운 용액 전단 공정의 융합 및 이를 이용한 금속 나노입자가 결착된 MOF 나노 박막 합성 연구는 기능성 박막 제조 연구 분야에 새로운 접근법을 제안해 그 파급효과가 클 것으로 기대한다.

공동 제1 저자인 김진오, 구원태 박사는 "입자의 상호작용력 조절을 통해 단일 층 두께에서 나노막대 스스로가 방향성을 통제하며 고 배열로 정렬할 수 있다는 것을 보였다. 이는 외부 힘 없이도 더욱 정교한 자기 조립구조가 가능하다는 것을 보여주는 결과다ˮ 라며 "고배열, 고배향을 갖는 다양한 나노입자의 초박막 필름 제작 및 필름 소자에 활발히 사용될 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 포스코청암재단의 포스코사이언스 펠로우십, K-Materials 글로벌 혁신 교육 연구단 (BK21 FOUR), 지역혁신선도연구센터사업, 한국연구재단의 나노․소재원천기술개발 사업 및 중견연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.08.12 조회수 16172

유체 제어 기술로 대면적 기능성 나노박막 제작 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 김일두 교수 공동 연구팀이 세계 최초로 금속 나노입자가 결착된 전도성 금속 유기 골격체 나노 박막을 대면적으로 제작하는 새로운 공정 기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

신소재공학과 김진오 박사, 구원태 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 네이처 출판 그룹의 오픈 액세스(Open-access) 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)' 7월 13일 字에 게재됐으며 연구의 우수성을 인정받아 재료공학과 화학 부문의 편집장 선정 논문(Editors' Highlights)에 선정됐다. (논문명: Large-area synthesis of nanoscopic catalyst-decorated conductive MOF film using microfluidic-based solution shearing)

다공성 구조를 가지는 2차원 전도성 *금속유기골격체(Metal-Organic Frameworks, 이하 MOF)는 전도성 유기 리간드 도입을 통해 전하 수송, 전계 효과 및 전자 상호작용과 같은 전기적 특성 제어 및 초소형 금속 나노입자 촉매의 주입이 가능해, 높은 선택성과 민감도를 요구하는 가스 센서 분야의 차세대 신소재로 각광받고 있다.

☞ 금속유기골격체(MOF)는 금속 이온과 유기 연결물질(리간드)가 연결된 다공성 물질로 배위 고분자의 일종이다. 이는 기공을 매개로 하여 화학종의 분리, 가스 저자아, 촉매, 약물 전달, 화학 센서 등 다양한 기능을 수행할 수 있다.

이러한 전도성 MOF의 뛰어난 재료적 특성을 활용하기 위해서는 균일한 전도성 MOF 입자의 합성과 합성된 전도성 MOF 입자 간의 간격을 최소화해 향상된 전자 이동도를 확보할 수 있는 고품질, 대면적 전도성 MOF 박막 제작 기술이 요구된다. 하지만 지금까지 보고된 전도성 MOF 박막 제작 기술의 경우, 나노 수준의 균일한 박막 두께 제어, 대면적 박막 제작 및 초소형 나노입자 촉매의 균일한 결착이 어려워 고민감도 가스 센서 소자 적용에 한계로 존재해왔다.

공동 연구팀은 전도성 MOF 박막의 형성 및 금속 나노입자의 합성 과정을 정밀하게 통제하는 데 중점을 뒀다. 미세 유체(Microfluidic) 시스템을 도입해 화학 반응을 단계적으로 제어하고 용액 전단 공정 (Solution shearing)을 통해 균일한 전도성 MOF 박막을 제조하는 새로운 공정 개발 연구를 진행 했다. 머리카락 굵기보다 가는 미세관 내(300 마이크로미터(㎛) 이하)로 합성에 필요한 용액을 흘려주게 되면 물질 전달이 극대화돼 수백 밀리초( ms)의 매우 짧은 시간에도 불구하고 화학 반응을 일으키고 제어할 수 있다. 이를 통해 금속 나노입자를 수 나노미터의 MOF 기공 내부에 균일하게 결착시킬 수 있게 된다.

미세 유체 시스템으로부터 합성된 용액은 용액 전단 공정을 통해 MOF 박막 형성을 하는데 일정한 속도와 연속적인 용액의 공급으로 인해 대면적의 기능성 MOF 나노 박막 형성이 가능하다. 미세 유체 반응기와 기판 사이에 마이크로 수준의 단차(Gap)를 주며 일정한 속도로 움직일 수 있는 용액 전단 공정은 균일한 계면(Meniscus)을 형성해 일정한 용매 증발을 야기 한다. 이는 균일한 MOF 성장을 일으켜 나노 두께의 박막 제조가 가능하다.

공동 연구팀은 미세 유체의 정밀 제어를 통해 제작된 초소형 나노입자 촉매가 결착된 전도성 MOF 나노 박막을 활용해, 대기 유독 가스 중 하나인 이산화질소(NO2) 기체를 선택적으로 검출할 수 있는 가스 센서를 개발하는 데 성공했으며, 기존에 보고된 2차원 소재 기반 가스 센서 대비 우수한 가스 검출 특성을 검증했다.

열 및 물질 전달 면에서 우수한 장점을 가지는 미세 유체 시스템과 일정한 용매 증발을 통한 두께 제어가 쉬운 용액 전단 공정의 융합 및 이를 이용한 금속 나노입자가 결착된 MOF 나노 박막 합성 연구는 기능성 박막 제조 연구 분야에 새로운 접근법을 제안해 그 파급효과가 클 것으로 기대한다.

공동 제1 저자인 김진오, 구원태 박사는 "입자의 상호작용력 조절을 통해 단일 층 두께에서 나노막대 스스로가 방향성을 통제하며 고 배열로 정렬할 수 있다는 것을 보였다. 이는 외부 힘 없이도 더욱 정교한 자기 조립구조가 가능하다는 것을 보여주는 결과다ˮ 라며 "고배열, 고배향을 갖는 다양한 나노입자의 초박막 필름 제작 및 필름 소자에 활발히 사용될 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 포스코청암재단의 포스코사이언스 펠로우십, K-Materials 글로벌 혁신 교육 연구단 (BK21 FOUR), 지역혁신선도연구센터사업, 한국연구재단의 나노․소재원천기술개발 사업 및 중견연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.08.12 조회수 16172 원자 하나가 촉매가 되다

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀은 지난 2010년 물리학과 김용현 교수의 이론연구팀과 공동연구를 통해 세계 최초로 단일 원자촉매(Single atom catalyst)를 개발하는 데 성공한 바 있다.

이러한 `최초연구'의 성과를 인정받아 김상욱 교수 연구팀은 최근 미국화학회(American Chemical Society)에서 발간하는 신소재 분야의 가장 중요한 연구 동향을 소개하는 학술지 `어카운츠 오브 매터리얼 리서치(Accounts of Material Research)'에 특별 초청 리뷰 논문을 표지 논문으로 게재했다고 1일 밝혔다. (논문명 : Discovery of Single-Atom Catalyst: Customized Heteroelement Dopants on Graphene)

촉매는 소량의 첨가만으로 다양한 화학반응의 효율을 높이는 소재를 의미하며, 최근 그 중요성이 급속하게 커지고 있는 에너지, 환경 및 바이오/헬스 분야에서 핵심적인 요소로서 큰 관심을 끌고 있다. 대표적인 예로서 수소연료전지의 에너지 변환반응이나 환경친화적인 수소연료 생성반응 등에서 백금이나 희토류등 값비싼 촉매를 대체하기 위한 연구가 전 세계 신소재 연구의 화두가 되고 있다.

일반적인 촉매는 그 표면에서 화학반응을 일으키는데, 이상적으로는 단일 원자가 촉매가 된다면 같은 양의 촉매로 최대 효율을 낼 수 있으며 이를 세계 최초로 실현한 것이 김상욱, 김용현 교수팀이 개발한 단일 원자 촉매의 개념이다. 김상욱 교수 연구팀은 탄소나노튜브를 화학적으로 성장시키는 과정에서 철(Fe) 원자가 우리 혈액 속의 헤모글로빈 구조와 유사한 단원자 혼성구조를 생성함을 발견하고, 한 개의 원자에 기반한 새로운 연료 전지 촉매를 제시한 것이다. 해당 촉매는 입자 응집으로 인해서 수명이 짧은 기존의 백금 촉매의 한계를 극복할 수 있는 새로운 촉매의 형태로 주목을 받았다.

김 교수 팀의 연구 이후 최근에는 전 세계의 많은 연구 그룹들이 단일 원자촉매 연구에 뛰어들고 있으며, 새로운 고효율 촉매를 개발하기 위해 가장 전망이 밝은 분야로 각광받고 있다.

김상욱 교수는 "이번에 출판된 총설에는 그래핀과 같은 나노소재에 금속원소를 도핑하는 방식에서 시작된 단일 원자 촉매의 제조부터 구조와 물성, 그리고 응용까지 망라한 최신 연구 동향들이 잘 정리돼 있다ˮ며, "앞으로 해당 분야 연구에 심도 있는 통찰을 제시하길 희망하여, 향후 고효율 단일 원자 촉매 상용화의 시발점이 될 것이다ˮ라고 이번 논문의 의의를 설명했다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부·한국연구재단 원천기술개발사업의 지원으로 수행됐다. 김상욱 교수는 국내에서 유일하게 이 권위 있는 학술지의 편집위원으로 활동하고 있다.

2021.07.01 조회수 16512

원자 하나가 촉매가 되다

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀은 지난 2010년 물리학과 김용현 교수의 이론연구팀과 공동연구를 통해 세계 최초로 단일 원자촉매(Single atom catalyst)를 개발하는 데 성공한 바 있다.

이러한 `최초연구'의 성과를 인정받아 김상욱 교수 연구팀은 최근 미국화학회(American Chemical Society)에서 발간하는 신소재 분야의 가장 중요한 연구 동향을 소개하는 학술지 `어카운츠 오브 매터리얼 리서치(Accounts of Material Research)'에 특별 초청 리뷰 논문을 표지 논문으로 게재했다고 1일 밝혔다. (논문명 : Discovery of Single-Atom Catalyst: Customized Heteroelement Dopants on Graphene)

촉매는 소량의 첨가만으로 다양한 화학반응의 효율을 높이는 소재를 의미하며, 최근 그 중요성이 급속하게 커지고 있는 에너지, 환경 및 바이오/헬스 분야에서 핵심적인 요소로서 큰 관심을 끌고 있다. 대표적인 예로서 수소연료전지의 에너지 변환반응이나 환경친화적인 수소연료 생성반응 등에서 백금이나 희토류등 값비싼 촉매를 대체하기 위한 연구가 전 세계 신소재 연구의 화두가 되고 있다.

일반적인 촉매는 그 표면에서 화학반응을 일으키는데, 이상적으로는 단일 원자가 촉매가 된다면 같은 양의 촉매로 최대 효율을 낼 수 있으며 이를 세계 최초로 실현한 것이 김상욱, 김용현 교수팀이 개발한 단일 원자 촉매의 개념이다. 김상욱 교수 연구팀은 탄소나노튜브를 화학적으로 성장시키는 과정에서 철(Fe) 원자가 우리 혈액 속의 헤모글로빈 구조와 유사한 단원자 혼성구조를 생성함을 발견하고, 한 개의 원자에 기반한 새로운 연료 전지 촉매를 제시한 것이다. 해당 촉매는 입자 응집으로 인해서 수명이 짧은 기존의 백금 촉매의 한계를 극복할 수 있는 새로운 촉매의 형태로 주목을 받았다.

김 교수 팀의 연구 이후 최근에는 전 세계의 많은 연구 그룹들이 단일 원자촉매 연구에 뛰어들고 있으며, 새로운 고효율 촉매를 개발하기 위해 가장 전망이 밝은 분야로 각광받고 있다.

김상욱 교수는 "이번에 출판된 총설에는 그래핀과 같은 나노소재에 금속원소를 도핑하는 방식에서 시작된 단일 원자 촉매의 제조부터 구조와 물성, 그리고 응용까지 망라한 최신 연구 동향들이 잘 정리돼 있다ˮ며, "앞으로 해당 분야 연구에 심도 있는 통찰을 제시하길 희망하여, 향후 고효율 단일 원자 촉매 상용화의 시발점이 될 것이다ˮ라고 이번 논문의 의의를 설명했다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부·한국연구재단 원천기술개발사업의 지원으로 수행됐다. 김상욱 교수는 국내에서 유일하게 이 권위 있는 학술지의 편집위원으로 활동하고 있다.

2021.07.01 조회수 16512 난치성 뇌전증의 새로운 진단법 개발

우리 대학 의과학대학원 이정호 교수 연구팀이 프랑스 파리 소르본 대학교(Sorbonne University) 뇌연구센터 스테파니 볼락(Stéphanie Baulac) 교수 연구팀과 공동연구를 통해 다양한 난치성 뇌전증 환자의 뇌 특이적 체성 돌연변이 유전자를 뇌척수액에서 검출했다고 26일 밝혔다.

의과학대학원 김세연 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구내용은 정신의학 분야 국제 학술지 `신경학회보(Annals of Neurology)'에 지난달 4일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Detection of Brain Somatic Mutations in Cerebrospinal Fluid from Refractory Epilepsy Patients)

난치성 뇌전증은 많은 경우 발생 과정 중 뇌 신경세포에만 국소 특이적으로 생긴 체성 돌연변이(somatic mutation)에 의해 일어난다. 최근 들어 혈장과 같은 체액에 세포가 괴사해 생기는 세포 유리 DNA(circulating cell -free DNA)를 활용해 비침습적(noninvasive) 진단과 예후를 밝히려는 시도가 활발했다.

하지만, 뇌는 다른 장기와는 다르게 뇌혈관 장벽으로 막혀있기 때문에 병인 돌연변이를 포함한 세포 유리 DNA가 혈장에서는 검출되지 않는다. 그래서 난치성 뇌전증 환자들은 원인 유전자를 찾기 위해 뇌수술로 병변 부위를 도려내어 병인 돌연변이를 알아냈으며, 뇌척수액을 통해 세포 유리 DNA를 검출하려는 시도 자체가 없었다.

이에 연구팀은 난치성 뇌전증 환자의 뇌척수액에 존재하는 미량의 세포 유리 DNA에도 병인 돌연변이가 존재할 가능성을 주목했다.

연구팀은 난치성 뇌전증 환자 12명의 뇌척수액에서 극미량으로 존재하는 세포 유리 DNA를 정제하고 증폭해 병변 부위에서 이미 검출한 돌연변이가 존재하는지 디지털 중합효소연쇄반응(digital droplet PCR)로 분석 진행했다. 그 결과 3명의 난치성 뇌전증 환자에서 평균 0.57%로 존재하는 병인 유발 돌연변이 유전자를 검출했다.

논문의 주저자인 김세연 석박사통합과정 학생은 "난치성 뇌전증의 원인 유전자 검출은 수술을 통해 조직을 얻어야만 가능했는데 뇌척수액만을 채취해 돌연변이를 검출할 수 있고, 이 검출법이 새로운 진단법으로 쓰이길 기대한다ˮ고 말했다.

연구팀은 이를 통해 악성 뇌종양이 아닌 난치성 뇌전증 환자의 뇌척수액에서 병인 유발 돌연변이를 검출할 수 있음을 밝히고 나아가 수술 없이 척추 주사를 통해 최소 침습적인 방식으로 병인 돌연변이를 진단할 수 있는 틀을 마련했다. 또한, 진단뿐만 아니라 같은 방식을 통해 치료 후 환자의 예후를 지켜볼 수 있을 것으로 기대한다.

연구팀은 이번 연구 결과를 바탕으로 우리 대학 교원창업 기업(소바젠, 대표 김병태)을 통해 난치성 뇌전증의 치료제 개발과 더불어 진단법 활용을 개발할 계획이다.

한편 이번 연구는 서경배 과학재단, 보건복지부 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행했다.

2021.05.27 조회수 48083

난치성 뇌전증의 새로운 진단법 개발

우리 대학 의과학대학원 이정호 교수 연구팀이 프랑스 파리 소르본 대학교(Sorbonne University) 뇌연구센터 스테파니 볼락(Stéphanie Baulac) 교수 연구팀과 공동연구를 통해 다양한 난치성 뇌전증 환자의 뇌 특이적 체성 돌연변이 유전자를 뇌척수액에서 검출했다고 26일 밝혔다.

의과학대학원 김세연 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구내용은 정신의학 분야 국제 학술지 `신경학회보(Annals of Neurology)'에 지난달 4일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Detection of Brain Somatic Mutations in Cerebrospinal Fluid from Refractory Epilepsy Patients)

난치성 뇌전증은 많은 경우 발생 과정 중 뇌 신경세포에만 국소 특이적으로 생긴 체성 돌연변이(somatic mutation)에 의해 일어난다. 최근 들어 혈장과 같은 체액에 세포가 괴사해 생기는 세포 유리 DNA(circulating cell -free DNA)를 활용해 비침습적(noninvasive) 진단과 예후를 밝히려는 시도가 활발했다.

하지만, 뇌는 다른 장기와는 다르게 뇌혈관 장벽으로 막혀있기 때문에 병인 돌연변이를 포함한 세포 유리 DNA가 혈장에서는 검출되지 않는다. 그래서 난치성 뇌전증 환자들은 원인 유전자를 찾기 위해 뇌수술로 병변 부위를 도려내어 병인 돌연변이를 알아냈으며, 뇌척수액을 통해 세포 유리 DNA를 검출하려는 시도 자체가 없었다.

이에 연구팀은 난치성 뇌전증 환자의 뇌척수액에 존재하는 미량의 세포 유리 DNA에도 병인 돌연변이가 존재할 가능성을 주목했다.

연구팀은 난치성 뇌전증 환자 12명의 뇌척수액에서 극미량으로 존재하는 세포 유리 DNA를 정제하고 증폭해 병변 부위에서 이미 검출한 돌연변이가 존재하는지 디지털 중합효소연쇄반응(digital droplet PCR)로 분석 진행했다. 그 결과 3명의 난치성 뇌전증 환자에서 평균 0.57%로 존재하는 병인 유발 돌연변이 유전자를 검출했다.

논문의 주저자인 김세연 석박사통합과정 학생은 "난치성 뇌전증의 원인 유전자 검출은 수술을 통해 조직을 얻어야만 가능했는데 뇌척수액만을 채취해 돌연변이를 검출할 수 있고, 이 검출법이 새로운 진단법으로 쓰이길 기대한다ˮ고 말했다.

연구팀은 이를 통해 악성 뇌종양이 아닌 난치성 뇌전증 환자의 뇌척수액에서 병인 유발 돌연변이를 검출할 수 있음을 밝히고 나아가 수술 없이 척추 주사를 통해 최소 침습적인 방식으로 병인 돌연변이를 진단할 수 있는 틀을 마련했다. 또한, 진단뿐만 아니라 같은 방식을 통해 치료 후 환자의 예후를 지켜볼 수 있을 것으로 기대한다.

연구팀은 이번 연구 결과를 바탕으로 우리 대학 교원창업 기업(소바젠, 대표 김병태)을 통해 난치성 뇌전증의 치료제 개발과 더불어 진단법 활용을 개발할 계획이다.

한편 이번 연구는 서경배 과학재단, 보건복지부 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행했다.

2021.05.27 조회수 48083 문화기술대학원, ‘게임과 예술: 환상의 전조’ 특별전 참여

우리 대학이 대전시립미술관(관장 선승혜)에서 오는 6월 8일부터 9월 5일까지 개최하는 과학예술융복합 특별전 ‘게임과 예술: 환상의 전조(Game & Art: Auguries of Fantasy)’에 참여한다.

특별전 <게임과 예술: 환상의 전조>에서는 대전시립미술관, 우리 대학 문화기술대학원, 엔씨소프트가 함께 메타버스세계에서 환상현실(Fantasy Reality)이 어떻게 펼쳐질 지에 관해 게임과 예술을 수단으로 한 미래판을 선보인다.

이번 전시는 문화체육관광부 및 한국콘텐츠진흥원의 2020년도 문화기술 연구개발지원사업(문화콘텐츠 R&D 전문인력 양성-문화기술 선도 대학원)의 일환으로 개최된다. 대전시립미술관, 우리 대학 문화기술대학원, 엔씨소프트가 정부-대학-기업의 경계를 넘어서서 R&D로 협업한 선도적 모범사례다. 또한, 게임과 예술의 결합으로 차세대 인재를 발탁해 양성하는 선도적 미래 문화프로젝트로서의 의미가 크다. 뿐만 아니라, 대전시립미술관이 KAIST와 엔씨소프트가 함께 창작센터에서 전시해 대전 원도심의 활성화에 기여하는 사회 가치 실현에 공헌했다는 점에서도 높은 평가를 받았다.

대전 창작센터에 마련된 전시 공간은 게임과 예술이 만들어낸 환상현실을 주제로 시공간의 제약을 초월한 자유로움을 관객에게 선사하기 위해 구성됐다.

과거, 현재, 미래가 자유롭게 연결되는‘무시간성(timeless)’과‘무공간성(spaceless)’이 특징으로 ‘무시간성’이란 환상현실에서 경험한 즐거움의 감정이 시간이 흘러도 기억에 남아있다는 뜻이 내포되어 있으며, ‘무공간성’이란 디지털세계에서 공간이 제약이 없이 무한히 확장된다는 의미다.

특히, 우리대학 문화기술대학원 출신으로 과학기술과 문화예술을 연결한 MZ세대의 선도적 인재들이 새롭게 제작한 신작을 선보인다.

이번 <게임과 예술> 프로젝트를 이끄는 남주한 문화기술대학원 교수는 “1980년대부터 국내에서 본격적으로 시작된 컴퓨터 게임은 여러 세대를 아우르는 문화 콘텐츠로 자리 잡았고 이제 게임은 컴퓨터 그래픽스, 사운드, 인간-컴퓨터 상호작용, 빅 데이터, 그리고 인공 지능까지 최첨단 기술이 통합되는 장이자, 기술에 인간의 상상력을 더해 예술적 창의성을 발휘할 수 있는 최고의 플랫폼이기도 하다"라고 말했다.

이어, 남 교수는 "KAIST 문화기술대학원 출신 작가들이 게임을 매개로 과거, 현재, 미래를 넘나드는 작품을 통해 우리 사회에 다양한 메시지를 전달하고자 한다” 라고 전했다.

오주영의 <기대치 않은 풍경 ver2>(2021)와 <쥐들에게 희망을 ver.2>(2021) 게임 두 작품은 여러 과학적 성과 뒤에 감춰져 있던 몰이해, 우연한 성과로 발전되어 온 역사, 새로운 편리함의 부작용 등 기술을 둘러싼 이슈들을 제기하는 게임형 미디어 작업을 선보인다.

김태완의 (2021)은 ‘치유’가 주제다. 치유를 ‘차이에서 빛남’으로 풀어낸다. 김태완 작가는 기술적으로 인트라스페이스 내에서 디지털 데이터로 기록되는 사람의 움직임을 따라 실시간으로 변주되는 입자의 움직임과 앰비언트 사운드, 그리고 4개의 소주제로 제작된 향(香)을 병치했다. 전시 공간에서 메타 데이터가 센서로 수집되고, 유영하는 입자 형태를 오디오 비주얼 반응에 따라 추상적인 그래픽 디자인으로 진화시킨다.

<SOS>(2021)는 KAIST 연구자 6명(염인화, 이승언, 전성진, 홍진석, 윤형석, 이상민)의 공동작업이다. SOS는 동시대의 자연 자원을 둘러싼 조건, 시스템, 현상을 다각도에서 관찰, 공동 작성한 사변적 시나리오 한 편을 근간에 둔다. 관객-주인공은 작품 환경을 구성하는 다양한 매체-요소 사이를 게임화된 동선을 따라 오간다. 이 과정을 통해 ‘간-행성 네트워크 관리’ 노동을 수행하거나, 호기심, 의심, 회복 등의 다양한 감정을 경험할 수 있도록 구성되었다.

김성현의 <다양체>(2021)는 손과 손가락의 변형을 인식하는 장치를 통해 관객에게 심층 신경망이 학습한 게임 플레이 이미지의 잠재 공간을 탐험하는 경험을 제공한다. 신경망이 생성한 이미지 볼륨은 물리 기반의 3차원 볼륨 렌더링 알고리즘을 통해 시각화되며, 일련의 과정은 직접 작성한 코드를 바탕으로 구현된다.

또한, 엔씨소프트도 이번 전시를 후원하면서, 아티스트로 참가한다. 엔씨소프트의 게임을 구성하는 기반 요소들과 기술을 활용하여 타 장르와의 결합을 시도한 프로젝트로 ‘게임 구축을 위한 데이터’, 세계관을 형성하는 시나리오, 게임 아트 및 사운드 등을 예술과 접목하여 재창작 된 작품들이다. 모든 컨텐츠는 오프라인의 물리적 공간 뿐 아니라, 가상의 공간인 온라인에서도 경험이 가능하며, 개인 디바이스를 통해 쉽게 접속할 수 있도록 장치됐다.

이광형 총장은 “초일류에 도전하는 KAIST 졸업생과 재학생이 주도적으로 참가했다는 점에서 의미가 크다"라고 전했다. 이어, 이 총장은 "이는 KAIST 문화기술대학원이 초일류로 가는 인재를 양성하고, 엔씨소프트와 협력하여 대학-기업을 연결하고, 대전시립미술관과 협력하여 지역사회의 문화에 기여하는 사회적 가치를 보여주는 전시”라고 강조했다. 한편, 이번 전시는 무료로 관람가능하며, 2021년 6월 8일(화) 대전시립미술관 대전창작센터에서 개막 예정이다.

2021.05.25 조회수 56073

문화기술대학원, ‘게임과 예술: 환상의 전조’ 특별전 참여

우리 대학이 대전시립미술관(관장 선승혜)에서 오는 6월 8일부터 9월 5일까지 개최하는 과학예술융복합 특별전 ‘게임과 예술: 환상의 전조(Game & Art: Auguries of Fantasy)’에 참여한다.

특별전 <게임과 예술: 환상의 전조>에서는 대전시립미술관, 우리 대학 문화기술대학원, 엔씨소프트가 함께 메타버스세계에서 환상현실(Fantasy Reality)이 어떻게 펼쳐질 지에 관해 게임과 예술을 수단으로 한 미래판을 선보인다.

이번 전시는 문화체육관광부 및 한국콘텐츠진흥원의 2020년도 문화기술 연구개발지원사업(문화콘텐츠 R&D 전문인력 양성-문화기술 선도 대학원)의 일환으로 개최된다. 대전시립미술관, 우리 대학 문화기술대학원, 엔씨소프트가 정부-대학-기업의 경계를 넘어서서 R&D로 협업한 선도적 모범사례다. 또한, 게임과 예술의 결합으로 차세대 인재를 발탁해 양성하는 선도적 미래 문화프로젝트로서의 의미가 크다. 뿐만 아니라, 대전시립미술관이 KAIST와 엔씨소프트가 함께 창작센터에서 전시해 대전 원도심의 활성화에 기여하는 사회 가치 실현에 공헌했다는 점에서도 높은 평가를 받았다.

대전 창작센터에 마련된 전시 공간은 게임과 예술이 만들어낸 환상현실을 주제로 시공간의 제약을 초월한 자유로움을 관객에게 선사하기 위해 구성됐다.

과거, 현재, 미래가 자유롭게 연결되는‘무시간성(timeless)’과‘무공간성(spaceless)’이 특징으로 ‘무시간성’이란 환상현실에서 경험한 즐거움의 감정이 시간이 흘러도 기억에 남아있다는 뜻이 내포되어 있으며, ‘무공간성’이란 디지털세계에서 공간이 제약이 없이 무한히 확장된다는 의미다.

특히, 우리대학 문화기술대학원 출신으로 과학기술과 문화예술을 연결한 MZ세대의 선도적 인재들이 새롭게 제작한 신작을 선보인다.

이번 <게임과 예술> 프로젝트를 이끄는 남주한 문화기술대학원 교수는 “1980년대부터 국내에서 본격적으로 시작된 컴퓨터 게임은 여러 세대를 아우르는 문화 콘텐츠로 자리 잡았고 이제 게임은 컴퓨터 그래픽스, 사운드, 인간-컴퓨터 상호작용, 빅 데이터, 그리고 인공 지능까지 최첨단 기술이 통합되는 장이자, 기술에 인간의 상상력을 더해 예술적 창의성을 발휘할 수 있는 최고의 플랫폼이기도 하다"라고 말했다.

이어, 남 교수는 "KAIST 문화기술대학원 출신 작가들이 게임을 매개로 과거, 현재, 미래를 넘나드는 작품을 통해 우리 사회에 다양한 메시지를 전달하고자 한다” 라고 전했다.

오주영의 <기대치 않은 풍경 ver2>(2021)와 <쥐들에게 희망을 ver.2>(2021) 게임 두 작품은 여러 과학적 성과 뒤에 감춰져 있던 몰이해, 우연한 성과로 발전되어 온 역사, 새로운 편리함의 부작용 등 기술을 둘러싼 이슈들을 제기하는 게임형 미디어 작업을 선보인다.

김태완의 (2021)은 ‘치유’가 주제다. 치유를 ‘차이에서 빛남’으로 풀어낸다. 김태완 작가는 기술적으로 인트라스페이스 내에서 디지털 데이터로 기록되는 사람의 움직임을 따라 실시간으로 변주되는 입자의 움직임과 앰비언트 사운드, 그리고 4개의 소주제로 제작된 향(香)을 병치했다. 전시 공간에서 메타 데이터가 센서로 수집되고, 유영하는 입자 형태를 오디오 비주얼 반응에 따라 추상적인 그래픽 디자인으로 진화시킨다.

<SOS>(2021)는 KAIST 연구자 6명(염인화, 이승언, 전성진, 홍진석, 윤형석, 이상민)의 공동작업이다. SOS는 동시대의 자연 자원을 둘러싼 조건, 시스템, 현상을 다각도에서 관찰, 공동 작성한 사변적 시나리오 한 편을 근간에 둔다. 관객-주인공은 작품 환경을 구성하는 다양한 매체-요소 사이를 게임화된 동선을 따라 오간다. 이 과정을 통해 ‘간-행성 네트워크 관리’ 노동을 수행하거나, 호기심, 의심, 회복 등의 다양한 감정을 경험할 수 있도록 구성되었다.

김성현의 <다양체>(2021)는 손과 손가락의 변형을 인식하는 장치를 통해 관객에게 심층 신경망이 학습한 게임 플레이 이미지의 잠재 공간을 탐험하는 경험을 제공한다. 신경망이 생성한 이미지 볼륨은 물리 기반의 3차원 볼륨 렌더링 알고리즘을 통해 시각화되며, 일련의 과정은 직접 작성한 코드를 바탕으로 구현된다.

또한, 엔씨소프트도 이번 전시를 후원하면서, 아티스트로 참가한다. 엔씨소프트의 게임을 구성하는 기반 요소들과 기술을 활용하여 타 장르와의 결합을 시도한 프로젝트로 ‘게임 구축을 위한 데이터’, 세계관을 형성하는 시나리오, 게임 아트 및 사운드 등을 예술과 접목하여 재창작 된 작품들이다. 모든 컨텐츠는 오프라인의 물리적 공간 뿐 아니라, 가상의 공간인 온라인에서도 경험이 가능하며, 개인 디바이스를 통해 쉽게 접속할 수 있도록 장치됐다.

이광형 총장은 “초일류에 도전하는 KAIST 졸업생과 재학생이 주도적으로 참가했다는 점에서 의미가 크다"라고 전했다. 이어, 이 총장은 "이는 KAIST 문화기술대학원이 초일류로 가는 인재를 양성하고, 엔씨소프트와 협력하여 대학-기업을 연결하고, 대전시립미술관과 협력하여 지역사회의 문화에 기여하는 사회적 가치를 보여주는 전시”라고 강조했다. 한편, 이번 전시는 무료로 관람가능하며, 2021년 6월 8일(화) 대전시립미술관 대전창작센터에서 개막 예정이다.

2021.05.25 조회수 56073 커피링 얼룩 없는 디스플레이용 퀀텀닷 균일 코팅 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀이 커피링 얼룩 자국이 남지 않는 균일 코팅 기술을 개발했다고 3일 밝혔다. 이는 디스플레이용 양자점(퀀텀닷)을 균일하게 코팅해 유연 디스플레이 소자 등에 적용할 수 있는 기술이다.

커피 한 방울이 고체 표면 위에서 마르면 액적(물방울) 표면의 상대적 증발률 차로 인해서 커피링 얼룩 자국이 남게 된다. 이를 커피링 효과라고 한다.

액적의 증발은 잉크젯 프린팅과 같은 기술에서 기능성 유연 재료의 균일 코팅이라는 문제와 직결된다. 최근 잉크젯 프린팅 기술은 단순 패턴 인쇄를 넘어 차세대 에너지 및 디스플레이를 포함한 전기‧전자 소자의 융복합 생산시스템 기술에 활용되고 있다.

그동안 과학기술계에서는 액적의 커피링 패턴을 제어하고 균일 마름 자국을 얻기 위해서 계면활성제를 사용하거나 부분적인 표면장력 변화를 발생시켜 *마랑고니 효과를 이용한 여러 방법이 소개돼왔다.

☞ 마랑고니 효과(Marangoni effect): 서로 다른 액체 등이 경계면을 따라 표면장력의 크기가 일정하지 않을 때 발생하는 현상을 말한다. 흔히 알려진 ‘와인의 눈물’ 현상이 대표적인 예다.

특히, 김형수 교수는 박사후연구원(프린스턴 대학 소속) 때부터 커피링을 효과적으로 제어하는 방법에 관한 연구를 해왔고, 2016년에는 위스키가 특이하게 마르는 현상을 규명해 획기적으로 커피링을 없애는 연구를 해왔다. 하지만, 물방울의 접촉선 위치에서의 커피링 효과는 줄일 수 있으나 여전히 효과가 존재한다는 문제가 있다.

김 교수 연구팀의 편정수 석사과정은 액적이 증발하는 공간을 한시적으로 밀폐시켜 커피링을 완전히 소멸시키는 방법을 개발했다. 이 기술은 증발율이 다른 두 액체를 효과적으로 혼합하고, 먼저 증발하는 휘발성 액체의 몰 분자량이 공기보다 큼을 이용해 밀폐된 공간에 갇힌 휘발성 증기가 연속적으로 용질성 마랑고니 효과(Solutal Marangoni effects)를 일으켜 커피링을 완전히 사라지게 만드는 기술이다.

김형수 교수는 "증발 물질을 잘 이해하고 물질전달 메커니즘을 활용해 증발 시스템을 최적화하면, 디스플레이 원료 퀀텀닷과 태양광 패널 원료 페로브스카이트와 같은 기능성 소자들을 대량 생산이 가능한 잉크젯 프린팅 기술로 균일한 패터닝을 가능하게 할 수 있다ˮ라며, "현재 해당 기술을 특허 출원했고 유연 디스플레이 소자에 적용하기 위해 연구를 진행하고 있다ˮ라고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 국제적 권위 학술단체 `영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)'의 저명학술지 `Soft Matter(연성물질)' 誌 가 특별 기획한 `신진과학자 특집호(2021 Soft Matter Emerging Investigator Special Issue)'에 초청되어 지난달 7일 字 표지논문으로 게재됐다.

(논문명: Uniform coating pattern of multi-component droplets in a confined geometry)

(DOI: https://doi.org/10.1039/D0SM01872D)

2021.05.03 조회수 30915

커피링 얼룩 없는 디스플레이용 퀀텀닷 균일 코팅 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀이 커피링 얼룩 자국이 남지 않는 균일 코팅 기술을 개발했다고 3일 밝혔다. 이는 디스플레이용 양자점(퀀텀닷)을 균일하게 코팅해 유연 디스플레이 소자 등에 적용할 수 있는 기술이다.

커피 한 방울이 고체 표면 위에서 마르면 액적(물방울) 표면의 상대적 증발률 차로 인해서 커피링 얼룩 자국이 남게 된다. 이를 커피링 효과라고 한다.

액적의 증발은 잉크젯 프린팅과 같은 기술에서 기능성 유연 재료의 균일 코팅이라는 문제와 직결된다. 최근 잉크젯 프린팅 기술은 단순 패턴 인쇄를 넘어 차세대 에너지 및 디스플레이를 포함한 전기‧전자 소자의 융복합 생산시스템 기술에 활용되고 있다.

그동안 과학기술계에서는 액적의 커피링 패턴을 제어하고 균일 마름 자국을 얻기 위해서 계면활성제를 사용하거나 부분적인 표면장력 변화를 발생시켜 *마랑고니 효과를 이용한 여러 방법이 소개돼왔다.

☞ 마랑고니 효과(Marangoni effect): 서로 다른 액체 등이 경계면을 따라 표면장력의 크기가 일정하지 않을 때 발생하는 현상을 말한다. 흔히 알려진 ‘와인의 눈물’ 현상이 대표적인 예다.

특히, 김형수 교수는 박사후연구원(프린스턴 대학 소속) 때부터 커피링을 효과적으로 제어하는 방법에 관한 연구를 해왔고, 2016년에는 위스키가 특이하게 마르는 현상을 규명해 획기적으로 커피링을 없애는 연구를 해왔다. 하지만, 물방울의 접촉선 위치에서의 커피링 효과는 줄일 수 있으나 여전히 효과가 존재한다는 문제가 있다.

김 교수 연구팀의 편정수 석사과정은 액적이 증발하는 공간을 한시적으로 밀폐시켜 커피링을 완전히 소멸시키는 방법을 개발했다. 이 기술은 증발율이 다른 두 액체를 효과적으로 혼합하고, 먼저 증발하는 휘발성 액체의 몰 분자량이 공기보다 큼을 이용해 밀폐된 공간에 갇힌 휘발성 증기가 연속적으로 용질성 마랑고니 효과(Solutal Marangoni effects)를 일으켜 커피링을 완전히 사라지게 만드는 기술이다.

김형수 교수는 "증발 물질을 잘 이해하고 물질전달 메커니즘을 활용해 증발 시스템을 최적화하면, 디스플레이 원료 퀀텀닷과 태양광 패널 원료 페로브스카이트와 같은 기능성 소자들을 대량 생산이 가능한 잉크젯 프린팅 기술로 균일한 패터닝을 가능하게 할 수 있다ˮ라며, "현재 해당 기술을 특허 출원했고 유연 디스플레이 소자에 적용하기 위해 연구를 진행하고 있다ˮ라고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 국제적 권위 학술단체 `영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)'의 저명학술지 `Soft Matter(연성물질)' 誌 가 특별 기획한 `신진과학자 특집호(2021 Soft Matter Emerging Investigator Special Issue)'에 초청되어 지난달 7일 字 표지논문으로 게재됐다.

(논문명: Uniform coating pattern of multi-component droplets in a confined geometry)

(DOI: https://doi.org/10.1039/D0SM01872D)

2021.05.03 조회수 30915 남택진 교수팀, 레드닷 어워드 2021 대상 수상

우리 대학 남택진 산업디자인학과 교수팀이 세계 최대 규모의 디자인 공모전인 독일 ʻ레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award) 2021ʼ 제품디자인 부문에서 대상(best of the best award)을 받았다. 수상작은 남 교수팀이 개발한 ʻ코로나 중증 환자 치료용 이동형 감염병동(mobile clinic module, MCM)ʼ이다. 올해 공모전에는 60여 개국에서 총 7천8백여 개의 작품이 출품돼 제품 디자인·커뮤니케이션 디자인·콘셉트 디자인 등 3개 분야에서 경쟁을 펼쳤다. 주최 측은 "수상작들이 자동차·로봇·의료 기술·포장에 이르기까지 디자인을 통해 현대 사회가 가진 문제를 해결하고 인류의 생활 수준을 향상하는 데 중요한 역할을 했다ˮ라고 밝혔다. 특히, 남 교수팀의 이동형 감염병동은 "제품 디자인이 감염병 확산을 방지하는 일에 얼마나 가치 있게 기여할 수 있는지를 보여줬다ˮ라고 평가했다.

이동형 감염병동의 쾌거는 이뿐만이 아니다. 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)와 함께 세계 최고 권위의 디자인 공모전으로 손꼽히는 iF 디자인 어워드(International Forum Design Award) 2021에서도 제품·실내건축·사용자인터페이스·사용자경험 등 총 4개 분야에서 본상을 수상했다.

이로써, 남 교수팀의 이동형 음압병동은 국제 권위의 디자인 공모전을 연이어 석권하며 기능성·경제성·효용성뿐만 아니라 독창적 디자인과 심미성까지 갖춘 의료 시설로서 가치를 인정받게 됐다.

이동형 음압병동은 고급 의료 설비를 갖춘 음압 격리 시설로 신속하게 변형하거나 개조해 사용할 수 있도록 디자인됐다. 음압 프레임·에어 텐트·기능 패널 등의 각 모듈을 조합해 단시간 내에 음압 병동이나 선별진료소 등을 구축할 수 있다. 또한, 소규모의 장비와 인력으로도 관리·이송·설치가 가능해 기존의 조립식 병동 대비 경제적·시간적 효율을 높인 것이 가장 큰 특징이다. 남택진 교수팀은 작년 7월부터 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업(단장 배충식)의 일환으로 이동형 음압병동을 개발했다. 조스리 스튜디오·20Plus 등과 협력해 디자인을 진행했고 신성이엔지가 제작을 담당했다. 배상민(산업디자인학과)·이태식(산업및시스템 공학과)·김형수(기계공학과) 교수 등이 자문했으며, 석현정(산업디자인학과), 박해원·김성수(기계공학과), 한동수(전산학과) 교수 등이 감염병원 서비스 주제로 연구에 참여했다. 현재 한국 원자력의학원·제주도 백신 접종센터에 시제품이 설치돼 코로나 환자 및 백신 접종자들을 대상으로 시범 운영 중이다. 향후, 건양대 병원 등으로 적용 범위를 확대해나갈 예정이다. 디자인 총괄한 남택진 교수는 "현실 세계의 문제를 발견하고 해결하여 책임지는 디자이너가 더 많아지기를 바란다ˮ라고 수상 소감을 전했다. 이어, 남 교수는 "MCM의 생산 효율성과 안정된 운영을 위해 엔지니어링 디자인 측면을 개선하는 연구를 진행 중이며, 빠른 시일 내에 상용화와 수출이 이뤄질 수 있도록 박차를 가할 예정이다ˮ라고 전했다. KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업단은 KAIST의 과학기술 역량을 기반으로 감염 예방·보호·진단·치료 등 감염병의 전 주기에 대응하는 치료 분야에서 산·학·연·병이 협력해 방역 요소기술 개발과 과학기술 기반의 방역 시스템을 구축하는 연구를 수행하고 있다.

2021.04.19 조회수 48577

남택진 교수팀, 레드닷 어워드 2021 대상 수상

우리 대학 남택진 산업디자인학과 교수팀이 세계 최대 규모의 디자인 공모전인 독일 ʻ레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award) 2021ʼ 제품디자인 부문에서 대상(best of the best award)을 받았다. 수상작은 남 교수팀이 개발한 ʻ코로나 중증 환자 치료용 이동형 감염병동(mobile clinic module, MCM)ʼ이다. 올해 공모전에는 60여 개국에서 총 7천8백여 개의 작품이 출품돼 제품 디자인·커뮤니케이션 디자인·콘셉트 디자인 등 3개 분야에서 경쟁을 펼쳤다. 주최 측은 "수상작들이 자동차·로봇·의료 기술·포장에 이르기까지 디자인을 통해 현대 사회가 가진 문제를 해결하고 인류의 생활 수준을 향상하는 데 중요한 역할을 했다ˮ라고 밝혔다. 특히, 남 교수팀의 이동형 감염병동은 "제품 디자인이 감염병 확산을 방지하는 일에 얼마나 가치 있게 기여할 수 있는지를 보여줬다ˮ라고 평가했다.

이동형 감염병동의 쾌거는 이뿐만이 아니다. 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)와 함께 세계 최고 권위의 디자인 공모전으로 손꼽히는 iF 디자인 어워드(International Forum Design Award) 2021에서도 제품·실내건축·사용자인터페이스·사용자경험 등 총 4개 분야에서 본상을 수상했다.

이로써, 남 교수팀의 이동형 음압병동은 국제 권위의 디자인 공모전을 연이어 석권하며 기능성·경제성·효용성뿐만 아니라 독창적 디자인과 심미성까지 갖춘 의료 시설로서 가치를 인정받게 됐다.

이동형 음압병동은 고급 의료 설비를 갖춘 음압 격리 시설로 신속하게 변형하거나 개조해 사용할 수 있도록 디자인됐다. 음압 프레임·에어 텐트·기능 패널 등의 각 모듈을 조합해 단시간 내에 음압 병동이나 선별진료소 등을 구축할 수 있다. 또한, 소규모의 장비와 인력으로도 관리·이송·설치가 가능해 기존의 조립식 병동 대비 경제적·시간적 효율을 높인 것이 가장 큰 특징이다. 남택진 교수팀은 작년 7월부터 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업(단장 배충식)의 일환으로 이동형 음압병동을 개발했다. 조스리 스튜디오·20Plus 등과 협력해 디자인을 진행했고 신성이엔지가 제작을 담당했다. 배상민(산업디자인학과)·이태식(산업및시스템 공학과)·김형수(기계공학과) 교수 등이 자문했으며, 석현정(산업디자인학과), 박해원·김성수(기계공학과), 한동수(전산학과) 교수 등이 감염병원 서비스 주제로 연구에 참여했다. 현재 한국 원자력의학원·제주도 백신 접종센터에 시제품이 설치돼 코로나 환자 및 백신 접종자들을 대상으로 시범 운영 중이다. 향후, 건양대 병원 등으로 적용 범위를 확대해나갈 예정이다. 디자인 총괄한 남택진 교수는 "현실 세계의 문제를 발견하고 해결하여 책임지는 디자이너가 더 많아지기를 바란다ˮ라고 수상 소감을 전했다. 이어, 남 교수는 "MCM의 생산 효율성과 안정된 운영을 위해 엔지니어링 디자인 측면을 개선하는 연구를 진행 중이며, 빠른 시일 내에 상용화와 수출이 이뤄질 수 있도록 박차를 가할 예정이다ˮ라고 전했다. KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업단은 KAIST의 과학기술 역량을 기반으로 감염 예방·보호·진단·치료 등 감염병의 전 주기에 대응하는 치료 분야에서 산·학·연·병이 협력해 방역 요소기술 개발과 과학기술 기반의 방역 시스템을 구축하는 연구를 수행하고 있다.

2021.04.19 조회수 48577 미생물 이용한 천연 붉은 색소 생산 기술 최초개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `식용으로 널리 쓰이는 붉은색 천연색소인 카르민산을 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 9일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)'에 4월 2일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Production of carminic acid by metabolically engineered Escherichia coli

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 양동수(한국과학기술원, 제1저자), 장우대(한국과학기술원, 제2저자), 포함 총 3명

카르민산은 붉은색 천연색소로 딸기우유, 사탕 등의 식품과 매니큐어, 립스틱 등 화장품 분야에서 널리 활용되고 있다. 카르민산은 연지벌레 추출을 통해 얻어지는데, 연지벌레는 한정된 지역(페루, 카나리아 제도 등지)에서만 재배할 수 있으며, 연지벌레로부터 카르민산을 추출하기 위해서는 복잡하고 비효율적인 다단계 반응을 거쳐야 한다.

또한, 카르민산은 대부분 연지벌레에서 기인한 단백질 오염물질을 포함하고 있는데 이는 알레르기 반응을 유발할 수도 있으며, 많은 사람이 벌레 기반 물질을 섭취하는 것을 꺼리고 있다. 이러한 이유로 몇몇 프랜차이즈 업체는 카르민산 사용을 중단하고 대체 식용색소를 활용하고 있다.

이에 따라 연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 방법 개발의 필요성이 제기됐으나, 카르민산 생합성 경로의 일부가 아직 밝혀지지 않았으며 곰팡이를 제외한 다른 미생물에서 카르민산 생산이 보고된 바가 없었다.

이에 이상엽 특훈교수 연구팀은 포도당으로부터 카르민산을 생산할 수 있는 대장균 균주 개발 연구를 수행했다.

연구팀은 우선 타입 II 폴리케타이드 생합성 효소를 최적화해 카르민산의 전구체(전 단계의 물질)를 생산하는 대장균 균주를 구축했다. 하지만 남은 두 단계의 반응을 수행하기 위한 효소가 아직 발굴되지 않았거나 대장균 내에서 작동하지 않는 문제가 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 연구팀은 생화학 반응 분석을 통해 카르민산 생산을 위한 효소 후보군을 선정했다. 그 후 세포 배양 실험을 통해 성공적으로 작동하는 효소들을 선정했다.

이렇게 선정된 효소 두 종에 대해 컴퓨터 기반 상동 모형 및 도킹 시뮬레이션을 수행 후 활성이 증대된 돌연변이 효소를 예측했다. 그 후 이에 기반을 둔 효소 개량을 수행함으로써 증대된 활성을 지니는 효소를 개발하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 단일 탄소원으로 사용해 카르민산을 생산하는 대장균 균주를 최초로 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구팀이 개발한 대사공학 및 가상 시뮬레이션 기반 효소 개량 전략은 생산경로가 규명되지 않은 다른 천연물의 생산에도 유용하게 쓰일 것으로 기대된다. 연구팀은 이번 연구에서 개발한 C-글리코실 전이효소를 적용해 카르민산 뿐만 아니라 알로에로부터 생산 가능했던 미백제인 알로에신 생산에도 세계 최초로 성공함으로써 이를 증명했다.

이상엽 특훈교수는 “연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 프로세스를 세계 최초로 개발했으며, 이번 연구는 특히 천연물 생산의 고질적인 문제인 효소 발굴과 개량에 대한 효과적인 해결책을 제시했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 의학적 또는 영양학적으로 중요한 다양한 천연물을 고효율로 생산할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 '바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제'의 지원을 받아 수행됐다.

2021.04.09 조회수 76417

미생물 이용한 천연 붉은 색소 생산 기술 최초개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `식용으로 널리 쓰이는 붉은색 천연색소인 카르민산을 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 9일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)'에 4월 2일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Production of carminic acid by metabolically engineered Escherichia coli

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 양동수(한국과학기술원, 제1저자), 장우대(한국과학기술원, 제2저자), 포함 총 3명

카르민산은 붉은색 천연색소로 딸기우유, 사탕 등의 식품과 매니큐어, 립스틱 등 화장품 분야에서 널리 활용되고 있다. 카르민산은 연지벌레 추출을 통해 얻어지는데, 연지벌레는 한정된 지역(페루, 카나리아 제도 등지)에서만 재배할 수 있으며, 연지벌레로부터 카르민산을 추출하기 위해서는 복잡하고 비효율적인 다단계 반응을 거쳐야 한다.

또한, 카르민산은 대부분 연지벌레에서 기인한 단백질 오염물질을 포함하고 있는데 이는 알레르기 반응을 유발할 수도 있으며, 많은 사람이 벌레 기반 물질을 섭취하는 것을 꺼리고 있다. 이러한 이유로 몇몇 프랜차이즈 업체는 카르민산 사용을 중단하고 대체 식용색소를 활용하고 있다.

이에 따라 연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 방법 개발의 필요성이 제기됐으나, 카르민산 생합성 경로의 일부가 아직 밝혀지지 않았으며 곰팡이를 제외한 다른 미생물에서 카르민산 생산이 보고된 바가 없었다.

이에 이상엽 특훈교수 연구팀은 포도당으로부터 카르민산을 생산할 수 있는 대장균 균주 개발 연구를 수행했다.

연구팀은 우선 타입 II 폴리케타이드 생합성 효소를 최적화해 카르민산의 전구체(전 단계의 물질)를 생산하는 대장균 균주를 구축했다. 하지만 남은 두 단계의 반응을 수행하기 위한 효소가 아직 발굴되지 않았거나 대장균 내에서 작동하지 않는 문제가 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 연구팀은 생화학 반응 분석을 통해 카르민산 생산을 위한 효소 후보군을 선정했다. 그 후 세포 배양 실험을 통해 성공적으로 작동하는 효소들을 선정했다.

이렇게 선정된 효소 두 종에 대해 컴퓨터 기반 상동 모형 및 도킹 시뮬레이션을 수행 후 활성이 증대된 돌연변이 효소를 예측했다. 그 후 이에 기반을 둔 효소 개량을 수행함으로써 증대된 활성을 지니는 효소를 개발하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 단일 탄소원으로 사용해 카르민산을 생산하는 대장균 균주를 최초로 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구팀이 개발한 대사공학 및 가상 시뮬레이션 기반 효소 개량 전략은 생산경로가 규명되지 않은 다른 천연물의 생산에도 유용하게 쓰일 것으로 기대된다. 연구팀은 이번 연구에서 개발한 C-글리코실 전이효소를 적용해 카르민산 뿐만 아니라 알로에로부터 생산 가능했던 미백제인 알로에신 생산에도 세계 최초로 성공함으로써 이를 증명했다.

이상엽 특훈교수는 “연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 프로세스를 세계 최초로 개발했으며, 이번 연구는 특히 천연물 생산의 고질적인 문제인 효소 발굴과 개량에 대한 효과적인 해결책을 제시했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 의학적 또는 영양학적으로 중요한 다양한 천연물을 고효율로 생산할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 '바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제'의 지원을 받아 수행됐다.

2021.04.09 조회수 76417 암 진단에 필요한 새로운 형광 증폭 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 장재범 교수 연구팀이 암 진단에 필요한 새로운 형광 신호 증폭 기술을 개발했다고 17일 밝혔다. 연구 결과는 국제 학술지인 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)의 `나노스케일(Nanoscale)'誌 11월 13일 字에 게재됐다. (논문명: FRACTAL: Signal amplification of immunofluorescence via cyclic staining of target molecules)

※ 저자 정보: 조예린(신소재공학과 학사과정 학생, 제1 저자), 서준영(신소재공학과 박사과정 학생, 제2 저자), 장재범 교수(교신저자) 등 총 8명

최근 3D 전체 조직 영상화(이미징)를 가능하게 하는 생체조직 *팽창 기술(ExM) 및 투명화 기술(CLARITY, 3DISCO, CUBIC)은 복잡한 세포 간 상호작용 및 역할을 밝혀내는 핵심적인 역할을 하고 있다. 하지만 큰 부피 내부의 세포 변화를 관찰하기 위해서는 약한 형광 신호를 증폭해 높은 이미지 처리량을 갖는 기술이 필요하다.

※ 팽창 현미경 (Expansion Microscopy): 조직을 팽창시켜 일반 현미경으로 초고해상도를 얻을 수 있는 기술

※ 조직 투명화 기술 (Tissue Clearing System): 빛의 산란을 최소화하고 투과도를 극대화하여 3D 전체 조직을 이미징하는 기술

지금까지 신호 증폭 기술은 다양한 화학 반응으로 개발돼왔는데, 이들 중 많은 기술은 단일 화학 반응을 이용하기 때문에 다중 표지 신호 증폭 영상화를 위해서는 단일 신호 증폭과 비활성화 과정을 채널별로 반복해야 하는 단점이 있고, 유전자(DNA) 기반의 신호 증폭 기법은 서로 다른 항체에 대한 유전 물질 분자 결합의 최적화 과정이 필요하므로 일반적인 생물 실험실에서 사용이 어렵다.

장재범 교수 연구팀은 이러한 문제점 개선을 위해 현재 상용화돼 있는 형광 분자가 표지된 항체를 사용해, 추가적인 최적화 과정이 필요 없는 신호 증폭 기술에 주목했다.

결과적으로 연구팀은 `프랙탈(FRACTAL, Fluorescence signal amplification via repetitive labeling of target molecules)'이라는 새로운 신호 증폭 기술을 개발했다. 프랙탈 기술은 항체 기반의 염색 방법으로, 신호 증폭 과정이 매우 간단하다는 특징이 있다. 이 기술은 신호 증폭을 위해 특수한 화학 물질을 필요로 하지 않으며, 형광 분자가 표지된 2차 항체의 반복적인 염색을 통해 형광 신호를 증폭시킨다.

이 기술은 한 종류의 1차 항체, 두 종류의 2차 항체, 총 세 종류의 항체를 이용하는 아주 간단한 기술이다. 신호 증폭 과정은 표적 단백질에 대한 1차 항체 및 첫 번째 2차 항체 염색으로 시작되며, 그다음으로 첫 번째 2차 항체에 결합하는 두 번째 2차 항체의 염색이 이뤄진다. 두 번째 2차 항체의 숙주(host)와 1차 항체의 숙주(host)는 같으며, 그다음 염색은 다시 두 번째 2차 항체에 결합하는 첫 번째 2차 항체의 염색으로 이어진다.

예를 들어 토끼의 1차 항체를 사용하고 당나귀의 항-토끼 2차 항체를 첫 번째 2차 항체로 사용했다면 토끼의 항-당나귀 2차 항체를 두 번째 2차 항체로 사용하게 된다. 그러면 두 번째 2차 항체에는 첫 번째 2차 항체가 결합하게 되고 그 반대의 경우로도 결합해 염색을 이어나가게 된다.

이 과정의 반복을 통해 연구팀은 기존 형광 신호를 9배 이상 증폭시켰으며, 이는 같은 밝기를 얻는 데 필요한 영상화 시간을 9배 이상 줄일 수 있다는 결과를 얻었다. 연구팀은 초고해상도 현미경(STORM) 분석을 통해 염색 횟수에 따라 항체가 균일한 결합 층을 형성하며 형광 신호를 증폭시키는 현상을 확인했다.

연구팀은 이 기술을 서로 다른 종으로부터 유래된 직교적인(orthogonal) 항체 쌍에 적용해, 동시 다중 표지 신호 증폭 영상화를 구현했으며, 팽창 현미경에도 적용해 팽창 후에도 높은 형광의 강도를 갖는 형광 신호 증폭 기술을 구현했다.

이 기술은 간단한 항체-항원 반응에 기반해 형광 신호를 증폭시키는 기술로, 영상을 통한 생체조직의 분석 및 치료기술 개발, 다지표 검사, 의료 및 신약 개발 분야에 이바지할 것으로 연구진은 기대하고 있다.

제1 저자인 조예린 학생은 "높은 이미지 처리량을 가진 이 기술은 디지털 병리 분야의 발전에 중추적인 영향을 미칠 것ˮ이며, "생체 내 다중지표에 대한 정보를 정밀하게 제공해 현대 의약 분야의 의약품 분석 및 치료 시스템에 직접적으로 응용될 수 있다ˮ라고 말했다.

장재범 교수도“이 기술은 환자 생체 검사 조직 내부에서 매우 중요하지만 낮은 수준으로 발현되는 바이오마커들을 정확하게 이미징 할 수 있게 해주기 때문에, 암 진단 및 면역 항암제 반응률 예측 등에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.”라고 강조했다

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 뇌과학원천기술개발 과제와 KAIST 학부연구생프로그램(URP)의 지원을 받아 수행됐다.

2020.12.18 조회수 53592

암 진단에 필요한 새로운 형광 증폭 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 장재범 교수 연구팀이 암 진단에 필요한 새로운 형광 신호 증폭 기술을 개발했다고 17일 밝혔다. 연구 결과는 국제 학술지인 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)의 `나노스케일(Nanoscale)'誌 11월 13일 字에 게재됐다. (논문명: FRACTAL: Signal amplification of immunofluorescence via cyclic staining of target molecules)

※ 저자 정보: 조예린(신소재공학과 학사과정 학생, 제1 저자), 서준영(신소재공학과 박사과정 학생, 제2 저자), 장재범 교수(교신저자) 등 총 8명

최근 3D 전체 조직 영상화(이미징)를 가능하게 하는 생체조직 *팽창 기술(ExM) 및 투명화 기술(CLARITY, 3DISCO, CUBIC)은 복잡한 세포 간 상호작용 및 역할을 밝혀내는 핵심적인 역할을 하고 있다. 하지만 큰 부피 내부의 세포 변화를 관찰하기 위해서는 약한 형광 신호를 증폭해 높은 이미지 처리량을 갖는 기술이 필요하다.

※ 팽창 현미경 (Expansion Microscopy): 조직을 팽창시켜 일반 현미경으로 초고해상도를 얻을 수 있는 기술

※ 조직 투명화 기술 (Tissue Clearing System): 빛의 산란을 최소화하고 투과도를 극대화하여 3D 전체 조직을 이미징하는 기술

지금까지 신호 증폭 기술은 다양한 화학 반응으로 개발돼왔는데, 이들 중 많은 기술은 단일 화학 반응을 이용하기 때문에 다중 표지 신호 증폭 영상화를 위해서는 단일 신호 증폭과 비활성화 과정을 채널별로 반복해야 하는 단점이 있고, 유전자(DNA) 기반의 신호 증폭 기법은 서로 다른 항체에 대한 유전 물질 분자 결합의 최적화 과정이 필요하므로 일반적인 생물 실험실에서 사용이 어렵다.

장재범 교수 연구팀은 이러한 문제점 개선을 위해 현재 상용화돼 있는 형광 분자가 표지된 항체를 사용해, 추가적인 최적화 과정이 필요 없는 신호 증폭 기술에 주목했다.

결과적으로 연구팀은 `프랙탈(FRACTAL, Fluorescence signal amplification via repetitive labeling of target molecules)'이라는 새로운 신호 증폭 기술을 개발했다. 프랙탈 기술은 항체 기반의 염색 방법으로, 신호 증폭 과정이 매우 간단하다는 특징이 있다. 이 기술은 신호 증폭을 위해 특수한 화학 물질을 필요로 하지 않으며, 형광 분자가 표지된 2차 항체의 반복적인 염색을 통해 형광 신호를 증폭시킨다.

이 기술은 한 종류의 1차 항체, 두 종류의 2차 항체, 총 세 종류의 항체를 이용하는 아주 간단한 기술이다. 신호 증폭 과정은 표적 단백질에 대한 1차 항체 및 첫 번째 2차 항체 염색으로 시작되며, 그다음으로 첫 번째 2차 항체에 결합하는 두 번째 2차 항체의 염색이 이뤄진다. 두 번째 2차 항체의 숙주(host)와 1차 항체의 숙주(host)는 같으며, 그다음 염색은 다시 두 번째 2차 항체에 결합하는 첫 번째 2차 항체의 염색으로 이어진다.

예를 들어 토끼의 1차 항체를 사용하고 당나귀의 항-토끼 2차 항체를 첫 번째 2차 항체로 사용했다면 토끼의 항-당나귀 2차 항체를 두 번째 2차 항체로 사용하게 된다. 그러면 두 번째 2차 항체에는 첫 번째 2차 항체가 결합하게 되고 그 반대의 경우로도 결합해 염색을 이어나가게 된다.

이 과정의 반복을 통해 연구팀은 기존 형광 신호를 9배 이상 증폭시켰으며, 이는 같은 밝기를 얻는 데 필요한 영상화 시간을 9배 이상 줄일 수 있다는 결과를 얻었다. 연구팀은 초고해상도 현미경(STORM) 분석을 통해 염색 횟수에 따라 항체가 균일한 결합 층을 형성하며 형광 신호를 증폭시키는 현상을 확인했다.

연구팀은 이 기술을 서로 다른 종으로부터 유래된 직교적인(orthogonal) 항체 쌍에 적용해, 동시 다중 표지 신호 증폭 영상화를 구현했으며, 팽창 현미경에도 적용해 팽창 후에도 높은 형광의 강도를 갖는 형광 신호 증폭 기술을 구현했다.

이 기술은 간단한 항체-항원 반응에 기반해 형광 신호를 증폭시키는 기술로, 영상을 통한 생체조직의 분석 및 치료기술 개발, 다지표 검사, 의료 및 신약 개발 분야에 이바지할 것으로 연구진은 기대하고 있다.

제1 저자인 조예린 학생은 "높은 이미지 처리량을 가진 이 기술은 디지털 병리 분야의 발전에 중추적인 영향을 미칠 것ˮ이며, "생체 내 다중지표에 대한 정보를 정밀하게 제공해 현대 의약 분야의 의약품 분석 및 치료 시스템에 직접적으로 응용될 수 있다ˮ라고 말했다.

장재범 교수도“이 기술은 환자 생체 검사 조직 내부에서 매우 중요하지만 낮은 수준으로 발현되는 바이오마커들을 정확하게 이미징 할 수 있게 해주기 때문에, 암 진단 및 면역 항암제 반응률 예측 등에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.”라고 강조했다

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 뇌과학원천기술개발 과제와 KAIST 학부연구생프로그램(URP)의 지원을 받아 수행됐다.

2020.12.18 조회수 53592 전산학부 강민석 교수팀, GSMA(세계이동통신사업자협회)의 모바일 보안 명예의 전당에 이름 올려

우리 대학 전산학부 강민석 교수팀이 발견한 4G/5G 이동통신시스템의 보안 취약점이 GSMA(세계이동통신사업자협회)의 취약점 공개 프로그램(CVD)에 의해 공식적으로 인증받고 (CVD-2020-0040) 모바일 보안 명예의 전당(Mobile Security Hall of Fame)에 이름을 올렸다. (GSMA 홈페이지: https://www.gsma.com/security/gsma-mobile-security-hall-of-fame/)

GSMA(세계이동통신사업자협회)는 1987년 결성된 전세계 이동통신사업자 및 핸드폰 제조 공급업체들의 모임으로 700여 이동통신사업자와 200여 장비 및 핸드폰 제조업체들이 참여하고 있는 이동통신사업자 협회다.

GSMA 보안 취약점 공개 프로그램에 의한 인증은 우리나라 연구 기관으로는 최초의 성과다.

이번에 공개된 보안 취약점은 4G/5G 사용자의 실시간 모바일 데이터 사용 관련 정보를 의도치 않게 공격자에게 노출시키는 시스템 부채널(side channel) 결점으로, 강 교수 연구팀에 의해 최초로 발견됐다. 해당 취약점은 모바일 데이터를 사용중인 이용자의 실내외 이동경로를 높은 정확도로 추정하는 공격을 가능케 해 주의가 요구된다.

관련 보안 취약점을 이용한 모바일 이용자 이동경로 추적 공격은 컴퓨터 보안 최고 권위 학회중 하나인 Usenix Security 2021에서 내년 8월에 발표될 예정이며 논문 본문은 다음의 학회 홈페이지에서 확인 가능하다(https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity21/presentation/lakshmanan). 연구는 강민석 교수의 박사지도학생 Nitya Lakshmanan (National University of Singapore 재학 박사과정 4년차)과 Mun Choon Chan, Jun Han 교수 (National University of Singapore) 등과의 협업으로 수행됐다.

2020.11.23 조회수 29894

전산학부 강민석 교수팀, GSMA(세계이동통신사업자협회)의 모바일 보안 명예의 전당에 이름 올려

우리 대학 전산학부 강민석 교수팀이 발견한 4G/5G 이동통신시스템의 보안 취약점이 GSMA(세계이동통신사업자협회)의 취약점 공개 프로그램(CVD)에 의해 공식적으로 인증받고 (CVD-2020-0040) 모바일 보안 명예의 전당(Mobile Security Hall of Fame)에 이름을 올렸다. (GSMA 홈페이지: https://www.gsma.com/security/gsma-mobile-security-hall-of-fame/)

GSMA(세계이동통신사업자협회)는 1987년 결성된 전세계 이동통신사업자 및 핸드폰 제조 공급업체들의 모임으로 700여 이동통신사업자와 200여 장비 및 핸드폰 제조업체들이 참여하고 있는 이동통신사업자 협회다.

GSMA 보안 취약점 공개 프로그램에 의한 인증은 우리나라 연구 기관으로는 최초의 성과다.

이번에 공개된 보안 취약점은 4G/5G 사용자의 실시간 모바일 데이터 사용 관련 정보를 의도치 않게 공격자에게 노출시키는 시스템 부채널(side channel) 결점으로, 강 교수 연구팀에 의해 최초로 발견됐다. 해당 취약점은 모바일 데이터를 사용중인 이용자의 실내외 이동경로를 높은 정확도로 추정하는 공격을 가능케 해 주의가 요구된다.

관련 보안 취약점을 이용한 모바일 이용자 이동경로 추적 공격은 컴퓨터 보안 최고 권위 학회중 하나인 Usenix Security 2021에서 내년 8월에 발표될 예정이며 논문 본문은 다음의 학회 홈페이지에서 확인 가능하다(https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity21/presentation/lakshmanan). 연구는 강민석 교수의 박사지도학생 Nitya Lakshmanan (National University of Singapore 재학 박사과정 4년차)과 Mun Choon Chan, Jun Han 교수 (National University of Singapore) 등과의 협업으로 수행됐다.

2020.11.23 조회수 29894 김성용 교수, 2020 한국해양학회 우수논문상 수상

우리 대학 기계공학과/인공지능연구소 김성용 교수가 11월 5일 경주 화백컨벤션센터에서 열린 2020 한국해양학회 추계학술대회에서 물리해양 분야 우수논문상을 수상했다.

김성용 교수는 '준개방형 만에서의 아중규모 조류, 와동류와 잔차류의 표층 순환(Submesoscale surface tidal, vortical, and residual circulations in a semi-enclosed bay)'을 제목으로 해양분야 최고의 국제 학술지인 미국 지구물리학회의 ‘저널 오브 지오피지컬 리서치-오션스 (Journal of Geophysical Research-Oceans)’에 논문을 게재했으며, 아중규모 해양현상의 이해와 규명에 크게 선도하고 기여한 점을 인정받아 수상했다.

이번 논문은 여수해만에서의 해수 유동을 해양관측과 수치모델링을 통해 아중규모 조류, 와동류 및 잔차류의 주요한 표층 해수 순환과 조류에 의한 에너지의 소진을 주요 내용으로 다루고 있다. 대양에서의 아중규모 현상이 중규모 와동류와 경압불안정성에 의해 발생하는 것과 달리, 연안에서의 아중규모 현상은 조류와 해안선/해저면 경계조건에 기인한 와동류로 나타나는 것을 해양관측 기반 논문으로는 학계 처음으로 보고했다. 또한, 아중규모 에너지의 전환과 소진이 수직방향 혼합에 기인한다는 기존 학계의 이론을 보완해 수직방향의 부력에 의해 아중규모 에너지가 전환되고 소진됨을 세계 최초로 규명했다.

해양 관측기술과 해양유체의 컴퓨터 기반 시뮬레이션 기술의 발달과 함께 해양물리 분야의 아중규모 현상의 연구가 활발히 진행되는 가운데, 김성용 교수의 연구는 해양에너지가 소진되는 경로를 추적해 전지구 에너지 순환 및 항상성 연구에 큰 기여를 할 것으로 평가된다.

한편 이번 연구는 해양수산부산하 해양경찰청의 ‘Big Data 분석을 통한 해역별 해양사고 위험도 평가 및 대응지원시스템 구축 사업’의 지원을 받아 수행됐다.