-

2012년 ‘올해의 KAIST인 상’에 이정용 교수

이정용 교수

- 액체를 원자단위까지 관찰하고 분석하는 기술 세계 최초로 개발 -

- 과학계 80년 숙원 풀어낸 업적 인정받아 선정 -

2012년 ‘올해의 KAIST인 상’에 이정용 신소재공학과 교수가 선정됐다. 시상식은 2일 오전 10시 교내 대강당에서 진행됐다.

이정용 교수는 지난 80년 간 과학계의 숙원으로 꼽히던 액체를 원자단위로 관찰하고 분석하는 기술을 세계 최초로 개발했다.

이 기술은 ▲액체에서 나노 재료 제조 ▲전극과 전해질의 반응 규명, ▲액체와 촉매 반응 연구 ▲인체, 동물 및 식물 세포에서의 반응 규명 등 다양한 분야에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 학계는 기대하고 있어, 2012년 KAIST 최고의 연구성과로 평가받았다.

이 교수의 연구 성과는 세계적 학술지 "사이언스(Science)" 2012년 4월 6일자에 실리는 등 세계 과학계의 주목을 받았다. 또 BBC News, Science & Environment에서 톱기사로 보도하는 등 국내·외 언론에서도 연구 성과를 크게 다뤄 KAIST의 이미지 제고와 함께 위상을 높인 점을 인정받았다.

물질을 나노 수준 또는 원자단위까지 관찰하려면 광학 현미경만으로는 관찰할 수 없고, 이보다 훨씬 높은 배율을 갖는 전자 현미경으로만 가능한데 전자 현미경 속은 진공상태이기 때문에 액체 시료를 넣으면 증발해버려 관찰할 수 없었다.

이 교수 연구팀은 원자 한 층 두께의 그래핀을 이용해 액체를 감싸서 증발을 막아 세계 최초로 액체 속에서 백금이 성장하는 과정을 실시간으로 원자단위까지 관찰하는 데 성공했다.

이 연구 성과는 4월 과학의 날 기념식 대통령 치사에서는 우수 연구사례로 소개되기도 했다.

이정용 교수는 “이번 연구로 인해 ‘액체 전자현미경’, ‘나노액체’라는 새로운 학문 분야가 개척되는 계기가 마련됐다”며 “이 기술을 통해 그 동안 베일에 싸여있던 액체 속에서 일어나는 많은 과학 현상들을 원자단위로 규명할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

한편 ‘올해의 KAIST인 상’은 한 해 동안 국내•외적으로 KAIST를 빛낸 교원에게 수여하는 상으로 ▲세계적인 학술잡지에 표지인물로 선정된 교원 ▲세계적인 신기술 개발 또는 학술연구 업적이 탁월한 교원 ▲거액의 연구비 및 발전기금을 유치한 교원 ▲ KAIST 위상을 대내•외적으로 높인 교원에게 수여하며 이번이 12회째다.

2012년 ‘올해의 KAIST인 상’에 이정용 교수

이정용 교수

- 액체를 원자단위까지 관찰하고 분석하는 기술 세계 최초로 개발 -

- 과학계 80년 숙원 풀어낸 업적 인정받아 선정 -

2012년 ‘올해의 KAIST인 상’에 이정용 신소재공학과 교수가 선정됐다. 시상식은 2일 오전 10시 교내 대강당에서 진행됐다.

이정용 교수는 지난 80년 간 과학계의 숙원으로 꼽히던 액체를 원자단위로 관찰하고 분석하는 기술을 세계 최초로 개발했다.

이 기술은 ▲액체에서 나노 재료 제조 ▲전극과 전해질의 반응 규명, ▲액체와 촉매 반응 연구 ▲인체, 동물 및 식물 세포에서의 반응 규명 등 다양한 분야에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 학계는 기대하고 있어, 2012년 KAIST 최고의 연구성과로 평가받았다.

이 교수의 연구 성과는 세계적 학술지 "사이언스(Science)" 2012년 4월 6일자에 실리는 등 세계 과학계의 주목을 받았다. 또 BBC News, Science & Environment에서 톱기사로 보도하는 등 국내·외 언론에서도 연구 성과를 크게 다뤄 KAIST의 이미지 제고와 함께 위상을 높인 점을 인정받았다.

물질을 나노 수준 또는 원자단위까지 관찰하려면 광학 현미경만으로는 관찰할 수 없고, 이보다 훨씬 높은 배율을 갖는 전자 현미경으로만 가능한데 전자 현미경 속은 진공상태이기 때문에 액체 시료를 넣으면 증발해버려 관찰할 수 없었다.

이 교수 연구팀은 원자 한 층 두께의 그래핀을 이용해 액체를 감싸서 증발을 막아 세계 최초로 액체 속에서 백금이 성장하는 과정을 실시간으로 원자단위까지 관찰하는 데 성공했다.

이 연구 성과는 4월 과학의 날 기념식 대통령 치사에서는 우수 연구사례로 소개되기도 했다.

이정용 교수는 “이번 연구로 인해 ‘액체 전자현미경’, ‘나노액체’라는 새로운 학문 분야가 개척되는 계기가 마련됐다”며 “이 기술을 통해 그 동안 베일에 싸여있던 액체 속에서 일어나는 많은 과학 현상들을 원자단위로 규명할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

한편 ‘올해의 KAIST인 상’은 한 해 동안 국내•외적으로 KAIST를 빛낸 교원에게 수여하는 상으로 ▲세계적인 학술잡지에 표지인물로 선정된 교원 ▲세계적인 신기술 개발 또는 학술연구 업적이 탁월한 교원 ▲거액의 연구비 및 발전기금을 유치한 교원 ▲ KAIST 위상을 대내•외적으로 높인 교원에게 수여하며 이번이 12회째다.

2013.01.02

조회수 16695

-

유방암 세포의 자살을 유도하는 최적의 약물조합 발견

조광현 교수

- Science 자매지 표지논문 발표,“IT와 BT의 융합연구로 세포내 분자조절네트워크 제어를 통해 가능”-

국내 연구진이 대다수 암 발생에 직접 관여하는 것으로 알려진 암억제 유전자(p53)의 분자조절네트워크를 제어하여 유방암 세포의 사멸을 유도하는 최적의 약물조합을 찾아내, 향후 신개념 암치료제 개발에 새로운 단초를 열었다. 특히 이번 연구는 IT와 BT의 융합연구인 시스템 생물학 연구로 가능했다는 점에서 의미가 크다.

우리 학교 바이오및뇌공학과 조광현 석좌교수가 주도하고 최민수 박사과정생, 주시 박사, 정성훈 교수 및 시첸 박사과정생이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약/도전연구)과 기초연구실사업의 지원으로 수행되었다.

연구결과는 세계 최고 과학전문지인 ‘사이언스’의 첫 번째 자매지로서 세포신호전달분야의 권위지인 ‘Science Signaling’지 최신호(11월 20일자) 표지논문으로 선정되었고, 사이언스지의 ‘편집자의 선택(Editor"s Choice)’에 하이라이트 특집기사로 소개되는 영예를 얻었다. (논문명: Attractor Landscape Analysis Reveals Feedback Loops in the p53 Network That Control the Cellular Response to DNA Damage)

유방암은 미국이나 유럽 등 선진국에서 발병하는 여성암 중 가장 흔한 암으로, 40~55세 미국 여성의 사망원인 1위를 차지한다.

지난 10월 15일에는 영국 일간지 ‘데일리메일’이 2040년까지 유방암 환자 수가 현재의 3배가 넘는 168만 명으로 늘어나 일명 “유방암 대란”이 일어날 수도 있다는 충격적인 연구결과를 보도하기도 하였다.

우리나라 보건복지부 자료에 따르면, 국내에서도 미국 등과 같이 유방암 발병빈도가 매년 증가하는 추세인데, 이것은 서구식 식습관과 저출산, 모유수유 기피 등 생활패턴의 변화에 기인한 것으로 알려져 있다.

p53은 ‘유전자의 수호자’로도 잘 알려진 암 억제 단백질로서 33년 전 처음 발견된 후 지금까지 암 치료를 위해 집중적으로 연구되는 분자이다.

p53은 세포의 증식 조절과 사멸 촉진 등 세포의 운명을 결정하는데 중요한 역할을 한다. 우리 몸의 세포가 손상되거나 오작동하면, p53은 세포주기의 진행을 중단시켜 손상된 DNA의 복제를 억제하고, 손상된 세포의 복구를 시도한다. 이 때 만일 세포가 복구될 수 없다고 판단되면, p53은 세포가 스스로 자살하도록 유도한다.

그러나 암세포는 이러한 p53의 기능이 정상적으로 작동되지 않아 이를 인위적으로 조절하여 암 치료에 응용하려는 시도가 꾸준히 이어져왔다. 그러나 지금까지 임상실험에서는 기대와는 달리 효과가 미미하거나 부작용이 발생하는 등 여러 문제점들이 나타났다.

이는 p53이 단독으로 작동하는 것이 아니라 복잡한 신호전달 네트워크 속에서 다수의 양성과 음성 피드백(positive and negative feedbacks)에 의해 조절되고 있었으나, 지금까지 p53만을 단독으로 집중 연구했기 때문이다. 즉, 다양한 피드백 조절에 의해 p53의 동역학적(dynamics) 변화와 기능이 결정되므로, 네트워크 전체를 이해하고 제어하는 시스템 생물학적 접근이 반드시 필요하다.

조광현 교수가 이끈 융합 연구팀은 p53을 중심으로 관련된 모든 실험 데이터를 집대성하여 p53의 조절 네트워크에 대한 수학모형을 구축하였다.

또한 대규모 컴퓨터 시뮬레이션 분석을 통해 p53의 동역학적 변화 특성에 따른 세포의 운명(증식 또는 사멸) 조절과정을 밝혀내고 이를 효과적으로 제어할 수 있는 방법을 찾아냈다. 그리고 이 방법을 적용한 시뮬레이션 결과를 단일세포실험으로 검증하였다.

조광현 교수팀은 수많은 피드백으로 복잡하게 얽혀 있는 p53 조절 네트워크의 다양한 변이조건에 따른 컴퓨터 시뮬레이션 분석과 세포생물학실험으로, p53의 동역학적 특성과 기능을 결정하는 핵심 조절회로를 발견하고, 이와 같은 p53의 동역학적 특성 변화에 따라 세포의 운명이 달라질 수 있음을 규명하였다.

또한 유방암 세포의 네트워크 모형에서, 위의 분석결과로부터 찾아낸 핵심회로를 억제하는 표적약물(Wip1 억제제)과 기존의 표적항암약물(뉴트린, nutlin-3)을 조합하면 유방암 세포의 사멸을 매우 효율적으로 유도할 수 있음을 발견하였다. 그리고 실제 유방암 세포(MCF7)를 이용한 세포실험을 통해 직접 확인하였다.

조광현 교수는 “세포내 중요한 역할을 담당하는 분자들은 대부분 복잡한 조절관계 속에 놓여있기 때문에 기존의 직관적인 생물학 연구로 그 원리를 밝히는 것은 근본적인 한계가 있다. 이번 연구는 시스템 생물학으로 그 한계를 극복할 수 있음을 보여주는 대표적인 사례로, 특히 암세포의 조절과정을 네트워크 차원에서 분석하여 새로운 치료법을 개발할 수 있는 가능성을 제시하였다”고 연구의의를 밝혔다.

한편, 조 교수의 이번 연구 논문은 23일자 사이언스 편집자의 선택(Editors" Choice)으로 선정되는 영예를 얻기도 했다.

여러 양성 및 음성 피드백으로 복잡하게 구성된 p53 조절네트워크

유방암 세포의 자살을 유도하는 최적의 약물조합 발견

조광현 교수

- Science 자매지 표지논문 발표,“IT와 BT의 융합연구로 세포내 분자조절네트워크 제어를 통해 가능”-

국내 연구진이 대다수 암 발생에 직접 관여하는 것으로 알려진 암억제 유전자(p53)의 분자조절네트워크를 제어하여 유방암 세포의 사멸을 유도하는 최적의 약물조합을 찾아내, 향후 신개념 암치료제 개발에 새로운 단초를 열었다. 특히 이번 연구는 IT와 BT의 융합연구인 시스템 생물학 연구로 가능했다는 점에서 의미가 크다.

우리 학교 바이오및뇌공학과 조광현 석좌교수가 주도하고 최민수 박사과정생, 주시 박사, 정성훈 교수 및 시첸 박사과정생이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약/도전연구)과 기초연구실사업의 지원으로 수행되었다.

연구결과는 세계 최고 과학전문지인 ‘사이언스’의 첫 번째 자매지로서 세포신호전달분야의 권위지인 ‘Science Signaling’지 최신호(11월 20일자) 표지논문으로 선정되었고, 사이언스지의 ‘편집자의 선택(Editor"s Choice)’에 하이라이트 특집기사로 소개되는 영예를 얻었다. (논문명: Attractor Landscape Analysis Reveals Feedback Loops in the p53 Network That Control the Cellular Response to DNA Damage)

유방암은 미국이나 유럽 등 선진국에서 발병하는 여성암 중 가장 흔한 암으로, 40~55세 미국 여성의 사망원인 1위를 차지한다.

지난 10월 15일에는 영국 일간지 ‘데일리메일’이 2040년까지 유방암 환자 수가 현재의 3배가 넘는 168만 명으로 늘어나 일명 “유방암 대란”이 일어날 수도 있다는 충격적인 연구결과를 보도하기도 하였다.

우리나라 보건복지부 자료에 따르면, 국내에서도 미국 등과 같이 유방암 발병빈도가 매년 증가하는 추세인데, 이것은 서구식 식습관과 저출산, 모유수유 기피 등 생활패턴의 변화에 기인한 것으로 알려져 있다.

p53은 ‘유전자의 수호자’로도 잘 알려진 암 억제 단백질로서 33년 전 처음 발견된 후 지금까지 암 치료를 위해 집중적으로 연구되는 분자이다.

p53은 세포의 증식 조절과 사멸 촉진 등 세포의 운명을 결정하는데 중요한 역할을 한다. 우리 몸의 세포가 손상되거나 오작동하면, p53은 세포주기의 진행을 중단시켜 손상된 DNA의 복제를 억제하고, 손상된 세포의 복구를 시도한다. 이 때 만일 세포가 복구될 수 없다고 판단되면, p53은 세포가 스스로 자살하도록 유도한다.

그러나 암세포는 이러한 p53의 기능이 정상적으로 작동되지 않아 이를 인위적으로 조절하여 암 치료에 응용하려는 시도가 꾸준히 이어져왔다. 그러나 지금까지 임상실험에서는 기대와는 달리 효과가 미미하거나 부작용이 발생하는 등 여러 문제점들이 나타났다.

이는 p53이 단독으로 작동하는 것이 아니라 복잡한 신호전달 네트워크 속에서 다수의 양성과 음성 피드백(positive and negative feedbacks)에 의해 조절되고 있었으나, 지금까지 p53만을 단독으로 집중 연구했기 때문이다. 즉, 다양한 피드백 조절에 의해 p53의 동역학적(dynamics) 변화와 기능이 결정되므로, 네트워크 전체를 이해하고 제어하는 시스템 생물학적 접근이 반드시 필요하다.

조광현 교수가 이끈 융합 연구팀은 p53을 중심으로 관련된 모든 실험 데이터를 집대성하여 p53의 조절 네트워크에 대한 수학모형을 구축하였다.

또한 대규모 컴퓨터 시뮬레이션 분석을 통해 p53의 동역학적 변화 특성에 따른 세포의 운명(증식 또는 사멸) 조절과정을 밝혀내고 이를 효과적으로 제어할 수 있는 방법을 찾아냈다. 그리고 이 방법을 적용한 시뮬레이션 결과를 단일세포실험으로 검증하였다.

조광현 교수팀은 수많은 피드백으로 복잡하게 얽혀 있는 p53 조절 네트워크의 다양한 변이조건에 따른 컴퓨터 시뮬레이션 분석과 세포생물학실험으로, p53의 동역학적 특성과 기능을 결정하는 핵심 조절회로를 발견하고, 이와 같은 p53의 동역학적 특성 변화에 따라 세포의 운명이 달라질 수 있음을 규명하였다.

또한 유방암 세포의 네트워크 모형에서, 위의 분석결과로부터 찾아낸 핵심회로를 억제하는 표적약물(Wip1 억제제)과 기존의 표적항암약물(뉴트린, nutlin-3)을 조합하면 유방암 세포의 사멸을 매우 효율적으로 유도할 수 있음을 발견하였다. 그리고 실제 유방암 세포(MCF7)를 이용한 세포실험을 통해 직접 확인하였다.

조광현 교수는 “세포내 중요한 역할을 담당하는 분자들은 대부분 복잡한 조절관계 속에 놓여있기 때문에 기존의 직관적인 생물학 연구로 그 원리를 밝히는 것은 근본적인 한계가 있다. 이번 연구는 시스템 생물학으로 그 한계를 극복할 수 있음을 보여주는 대표적인 사례로, 특히 암세포의 조절과정을 네트워크 차원에서 분석하여 새로운 치료법을 개발할 수 있는 가능성을 제시하였다”고 연구의의를 밝혔다.

한편, 조 교수의 이번 연구 논문은 23일자 사이언스 편집자의 선택(Editors" Choice)으로 선정되는 영예를 얻기도 했다.

여러 양성 및 음성 피드백으로 복잡하게 구성된 p53 조절네트워크

2012.11.23

조회수 18924

-

80년 과학기술계 숙원 풀렸다

- KAIST 이정용 교수 연구팀, 세계 최초로 액체를 원자단위로 분석하는 원천기술 개발에 성공 -

- 사이언스(Science)지 4월호에 실려 -

지난 80년 간 과학계의 오랜 숙원으로 꼽히던 액체를 원자단위까지 관찰하고 분석하는 기술이 세계 최초로 국내 연구진에 의해 개발됐다.

KAIST(총장 서남표)는 신소재공학과 이정용 교수 연구팀이 그래핀을 이용해 액체 내에서 성장하는 결정을 원자단위로 분석하는 원천기술을 개발하는데 성공했다고 6일 밝혔다. 이번 연구 결과는 세계적 학술지 ‘사이언스(Science)’ 4월호(6일자)에 실렸다.

이번에 개발된 기술은 액체가 고체로 결정화되는 메카니즘을 확인할 수 있어 ▲나노 크기의 재료 제조 ▲전지 내에서 전해질과 전극 사이의 반응 ▲액체 내에서의 각종 촉매 반응 ▲혈액 속 바이러스 분석 ▲몸속 결석의 형성과정 등 다양한 분야에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 학계는 기대하고 있다.

이와 함께 냉동인간의 해동과정에서 얼음이 재결정화면서 세포가 파괴되는데 이때 진행되는 현상을 분석해 결빙현상을 막아주는 해동기술에 적용하면 앞으로 냉동인간의 부활에도 도움이 될 것으로 예상된다.

투과전자현미경은 0.004nm(나노미터) 정도로 아주 짧은 파장의 전자빔을 이용하기 때문에 가시광선을 이용하는 광학현미경 보다 약 1000배 높은 분해능을 갖고 있다.

따라서 계면의 결정구조와 격자결함 등 원자단위까지 분석이 가능해 최근 다양한 종류의 차세대 신소재 연구에 필수적인 장비로 사용되고 있다.

그러나 투과전자현미경은 10-2~10-4기압(atm)의 고진공상태에서 사용하기 때문에 액체는 고정이 되지 않고 즉시 공중으로 분해돼 관찰할 수 없었다. 게다가 투과전자현미경의 원리상 전자빔이 수백 나노미터(nm) 이하의 시편을 투과해야 되는데 액체를 그만큼 얇게 만드는 것은 매우 어려웠다.

그러나 이 교수 연구팀은 꿈의 신소재인 그래핀을 이용, 수백 나노미터 두께로 액체를 가두는 데 성공해 이러한 문제들을 해결했다.

탄소원자들이 육각 벌집모양의 한 층으로 이루어진 그래핀은 두께가 0.34nm로 지금까지 합성할 수 있는 물질 들 중 가장 얇은 물질로 알려져 있다.

그래핀으로 나노미터 크기의 결정이 담긴 액체를 감싸면 투과전자현미경 안에서 그래핀이 투명하게 보인다. 또한 액체를 감싸고 있는 그래핀은 강도가 매우 뛰어나 고진공 환경에서도 액체를 고정시킬 수 있다.

즉, 투명한 유리 어항에 담긴 물속의 물고기들을 눈으로 볼 수 있는 것처럼 투명한 그래핀을 이용해 액체를 담아 그 속에 있는 결정들을 원자단위에서 관찰 할 수 있는 것이다.

연구팀은 이를 이용해 세계 최초로 액체 안에서 원자단위로 백금 결정들이 초기 형성되는 것과 성장과정을 관찰하는 데 성공했다.

이정용 교수는 “이번 연구 결과는 그동안 베일에 싸여있던 액체 속에서 일어나는 많은 과학현상들을 원자단위로 규명할 수 있는 원천기술로 평가받고 있다”며 “사람의 혈액 속에서 일어나는 유기물이나 무기물의 반응들까지도 규명할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

한편, 이번 연구는 KAIST 신소재공학과 이정용 교수의 지도아래 육종민 박사(제1저자)가 박사학위 논문으로 미국 UC버클리대 알리비사토스 교수, 제틀 교수와 공동으로 수행했다.

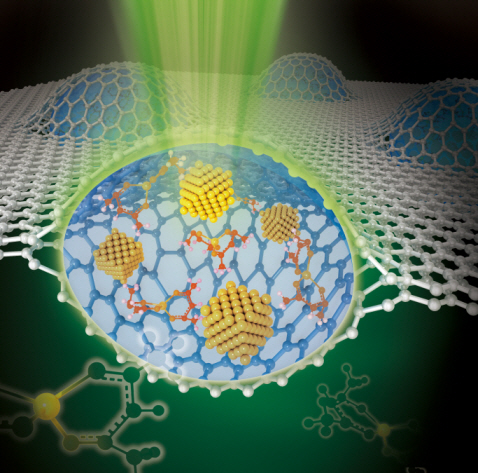

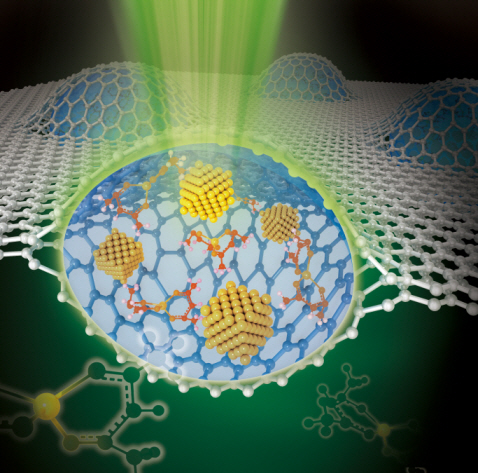

그림 1. 그래핀 두 층으로 이루어진 그래핀 액체 용기를 보여주는 모식도이다. 회색으로 보여지는 그래핀이 위아래로 두층이 있고 그 사이에 백금 원자들을 포함한 유기 용액의 액체가 담겨있다.

그림 2. 가장 왼쪽의 녹색 모식도는 두 개의 백금 결정들이 서로 결합하는 것을 보여준다. 이것을 실제 투과전자현미경 안에서 두 개의 백금 결정들을 원자 단위에서 관찰한 것이 두 번째 사진이다. 화살표로 표시된 것이 두 개의 백금 결정들이다. 현재 백금 결정들은 액체 안에 담겨 있는 상태이다. 오른쪽으로 갈수록 시간이 지남에 따라 두 개의 백금 결정들이 하나로 합쳐지면서 그 모양이 육각형으로 변해가는 것을 볼 수 있다. 이 투과전자현미경 사진에서 백금들 안에 하얀 점들은 원자가 아니고 원자의 규칙을 보여주는 격자 사진이다. 이 격자 사진의 하얀 점들은 원자와 1대 1로 매칭할 수 있다. 즉, 이것은 원자 단위에서 관찰된 것이다.

그림 3. 그래핀 액체 용기 안에서 백금 원자들을 포함한 액체에 투과전자현미경을 이용해 전자 빔을 조사하였을 때 백금 결정들이 자라나는 것을 역동적인 모식도로 표현한 것이다.

80년 과학기술계 숙원 풀렸다

- KAIST 이정용 교수 연구팀, 세계 최초로 액체를 원자단위로 분석하는 원천기술 개발에 성공 -

- 사이언스(Science)지 4월호에 실려 -

지난 80년 간 과학계의 오랜 숙원으로 꼽히던 액체를 원자단위까지 관찰하고 분석하는 기술이 세계 최초로 국내 연구진에 의해 개발됐다.

KAIST(총장 서남표)는 신소재공학과 이정용 교수 연구팀이 그래핀을 이용해 액체 내에서 성장하는 결정을 원자단위로 분석하는 원천기술을 개발하는데 성공했다고 6일 밝혔다. 이번 연구 결과는 세계적 학술지 ‘사이언스(Science)’ 4월호(6일자)에 실렸다.

이번에 개발된 기술은 액체가 고체로 결정화되는 메카니즘을 확인할 수 있어 ▲나노 크기의 재료 제조 ▲전지 내에서 전해질과 전극 사이의 반응 ▲액체 내에서의 각종 촉매 반응 ▲혈액 속 바이러스 분석 ▲몸속 결석의 형성과정 등 다양한 분야에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 학계는 기대하고 있다.

이와 함께 냉동인간의 해동과정에서 얼음이 재결정화면서 세포가 파괴되는데 이때 진행되는 현상을 분석해 결빙현상을 막아주는 해동기술에 적용하면 앞으로 냉동인간의 부활에도 도움이 될 것으로 예상된다.

투과전자현미경은 0.004nm(나노미터) 정도로 아주 짧은 파장의 전자빔을 이용하기 때문에 가시광선을 이용하는 광학현미경 보다 약 1000배 높은 분해능을 갖고 있다.

따라서 계면의 결정구조와 격자결함 등 원자단위까지 분석이 가능해 최근 다양한 종류의 차세대 신소재 연구에 필수적인 장비로 사용되고 있다.

그러나 투과전자현미경은 10-2~10-4기압(atm)의 고진공상태에서 사용하기 때문에 액체는 고정이 되지 않고 즉시 공중으로 분해돼 관찰할 수 없었다. 게다가 투과전자현미경의 원리상 전자빔이 수백 나노미터(nm) 이하의 시편을 투과해야 되는데 액체를 그만큼 얇게 만드는 것은 매우 어려웠다.

그러나 이 교수 연구팀은 꿈의 신소재인 그래핀을 이용, 수백 나노미터 두께로 액체를 가두는 데 성공해 이러한 문제들을 해결했다.

탄소원자들이 육각 벌집모양의 한 층으로 이루어진 그래핀은 두께가 0.34nm로 지금까지 합성할 수 있는 물질 들 중 가장 얇은 물질로 알려져 있다.

그래핀으로 나노미터 크기의 결정이 담긴 액체를 감싸면 투과전자현미경 안에서 그래핀이 투명하게 보인다. 또한 액체를 감싸고 있는 그래핀은 강도가 매우 뛰어나 고진공 환경에서도 액체를 고정시킬 수 있다.

즉, 투명한 유리 어항에 담긴 물속의 물고기들을 눈으로 볼 수 있는 것처럼 투명한 그래핀을 이용해 액체를 담아 그 속에 있는 결정들을 원자단위에서 관찰 할 수 있는 것이다.

연구팀은 이를 이용해 세계 최초로 액체 안에서 원자단위로 백금 결정들이 초기 형성되는 것과 성장과정을 관찰하는 데 성공했다.

이정용 교수는 “이번 연구 결과는 그동안 베일에 싸여있던 액체 속에서 일어나는 많은 과학현상들을 원자단위로 규명할 수 있는 원천기술로 평가받고 있다”며 “사람의 혈액 속에서 일어나는 유기물이나 무기물의 반응들까지도 규명할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

한편, 이번 연구는 KAIST 신소재공학과 이정용 교수의 지도아래 육종민 박사(제1저자)가 박사학위 논문으로 미국 UC버클리대 알리비사토스 교수, 제틀 교수와 공동으로 수행했다.

그림 1. 그래핀 두 층으로 이루어진 그래핀 액체 용기를 보여주는 모식도이다. 회색으로 보여지는 그래핀이 위아래로 두층이 있고 그 사이에 백금 원자들을 포함한 유기 용액의 액체가 담겨있다.

그림 2. 가장 왼쪽의 녹색 모식도는 두 개의 백금 결정들이 서로 결합하는 것을 보여준다. 이것을 실제 투과전자현미경 안에서 두 개의 백금 결정들을 원자 단위에서 관찰한 것이 두 번째 사진이다. 화살표로 표시된 것이 두 개의 백금 결정들이다. 현재 백금 결정들은 액체 안에 담겨 있는 상태이다. 오른쪽으로 갈수록 시간이 지남에 따라 두 개의 백금 결정들이 하나로 합쳐지면서 그 모양이 육각형으로 변해가는 것을 볼 수 있다. 이 투과전자현미경 사진에서 백금들 안에 하얀 점들은 원자가 아니고 원자의 규칙을 보여주는 격자 사진이다. 이 격자 사진의 하얀 점들은 원자와 1대 1로 매칭할 수 있다. 즉, 이것은 원자 단위에서 관찰된 것이다.

그림 3. 그래핀 액체 용기 안에서 백금 원자들을 포함한 액체에 투과전자현미경을 이용해 전자 빔을 조사하였을 때 백금 결정들이 자라나는 것을 역동적인 모식도로 표현한 것이다.

2012.04.06

조회수 20067

-

강석중 교수, 아시아 최초 '쏘스먼 어워드' 수상

우리 대학 신소재공학과 강석중 교수가 지난 10월 16~20일까지 미국 오하이오주 콜럼버스Columbus)에서 개최된 ‘미국세라믹학회 제 113차 연례학술대회’에서 쏘스먼 어워드(Sosman Award)상을 수상했다.

"쏘스먼 어워드"는 110여년의 역사를 가진 미국세라믹학회가 세라믹 기초학술분야에서 탁월한 연구성과를 낸 과학자에게 수여하는 상으로 1973년부터 매년 시상했으며 아시아인으로는 강 교수가 처음이다.

강 교수는 ▲세라믹 소재의 물리적 성질에 지대한 영향을 미치는 미세구조가 소재의 제조·가공 중에 어떻게 변화하는지에 관한 원리규명 ▲재료 미세조직 분야에서 새로운 연구방향 제시 ▲ 관련분야 240여 편의 논문과 10건의 특허출원 등 세라믹 분야 발전에 기여한 공적을 인정받았다.

이번 학술대회는 2011년도 재료연합학술회의(Materials Science and Technology 2011)의 일환으로 개최됐으며 강 교수의 수상을 기념하는 심포지움도 개최됐다.

강석중 교수, 아시아 최초 '쏘스먼 어워드' 수상

우리 대학 신소재공학과 강석중 교수가 지난 10월 16~20일까지 미국 오하이오주 콜럼버스Columbus)에서 개최된 ‘미국세라믹학회 제 113차 연례학술대회’에서 쏘스먼 어워드(Sosman Award)상을 수상했다.

"쏘스먼 어워드"는 110여년의 역사를 가진 미국세라믹학회가 세라믹 기초학술분야에서 탁월한 연구성과를 낸 과학자에게 수여하는 상으로 1973년부터 매년 시상했으며 아시아인으로는 강 교수가 처음이다.

강 교수는 ▲세라믹 소재의 물리적 성질에 지대한 영향을 미치는 미세구조가 소재의 제조·가공 중에 어떻게 변화하는지에 관한 원리규명 ▲재료 미세조직 분야에서 새로운 연구방향 제시 ▲ 관련분야 240여 편의 논문과 10건의 특허출원 등 세라믹 분야 발전에 기여한 공적을 인정받았다.

이번 학술대회는 2011년도 재료연합학술회의(Materials Science and Technology 2011)의 일환으로 개최됐으며 강 교수의 수상을 기념하는 심포지움도 개최됐다.

2011.11.10

조회수 13303

-

제1회 정문술 과학저널리즘 상 시상

- 대상에 동아일보-동아사이언스, 방송부문상에 KBS

우리 학교는 6일 오후 4시 서울 중구 프레스센터 매화홀에서 서남표 총장과 한국과학창의재단 강혜련 이사장 및 수상자들이 참석한 가운데 ‘제1회 정문술 과학저널리즘 상’ 시상식을 갖는다.

‘정문술 과학저널리즘 상’은 정문술 전 미래산업 회장(전 KAIST 이사장)이 2001년 KAIST에 기부한 300억원 중 일부인 10억원을 기금으로, 과학기술의 발전에 기여한 언론에게 수여하는 상이다.

시행 첫해인 올해의 대상은 일본 원전사고를 집중 보도한 동아일보-동아사이언스(김상수, 김규태, 김창원, 이현경, 서영표, 이영혜, 원호섭 기자)의 기획시리즈 기사인 ‘원전 강국, 안전나사를 조이자’가 선정됐다. 대상작은 후쿠시마 원전 사고에 대한 전문가와 일반인의 시각을 잘 조명하고, 향후 우리나라의 원전 사고에 대한 원인 및 책임소재 규명에 있어 보완책 점검과 대책마련, 중국의 원전사고 대비 등을 전문적이면서도 일반인들이 이해하기 쉽게 다룬 점을 높이 평가받았다.

부문상 수상은 KBS(이은정, 이이슬, 조지현 기자)의 ‘한국 원전은 안전한가?’가 선정됐다. 이웃나라 일본의 원전사고에 대한 실상을 통해 원전의 안전한 이용에 대한 대중의 인식을 높이고, 한국 원전의 안전성을 전문적이면서도 알기 쉽게 설명한 점을 인정받았다.

수상자에게는 대상 2천만원, 부문상 1백만원이 부상으로 각각 수여된다.

시상식 후에는 과학에 대한 올바른 대중적 이해와 소통, 그리고 과학 저널리즘이 나아가야 할 올바른 방향에 대해 논의하는 자리가 마련됐다.

이 자리에서는 ‘제1회 과학저널리즘 리뷰 컨퍼런스(Science Journalism Review Conference)’가 열리며, 올해는 ‘일본 후쿠시마 원전 사고 보도에 대한 뉴스 프레임 분석 연구결과’에 대해 다룰 예정이다.

제1회 정문술 과학저널리즘 상 시상

- 대상에 동아일보-동아사이언스, 방송부문상에 KBS

우리 학교는 6일 오후 4시 서울 중구 프레스센터 매화홀에서 서남표 총장과 한국과학창의재단 강혜련 이사장 및 수상자들이 참석한 가운데 ‘제1회 정문술 과학저널리즘 상’ 시상식을 갖는다.

‘정문술 과학저널리즘 상’은 정문술 전 미래산업 회장(전 KAIST 이사장)이 2001년 KAIST에 기부한 300억원 중 일부인 10억원을 기금으로, 과학기술의 발전에 기여한 언론에게 수여하는 상이다.

시행 첫해인 올해의 대상은 일본 원전사고를 집중 보도한 동아일보-동아사이언스(김상수, 김규태, 김창원, 이현경, 서영표, 이영혜, 원호섭 기자)의 기획시리즈 기사인 ‘원전 강국, 안전나사를 조이자’가 선정됐다. 대상작은 후쿠시마 원전 사고에 대한 전문가와 일반인의 시각을 잘 조명하고, 향후 우리나라의 원전 사고에 대한 원인 및 책임소재 규명에 있어 보완책 점검과 대책마련, 중국의 원전사고 대비 등을 전문적이면서도 일반인들이 이해하기 쉽게 다룬 점을 높이 평가받았다.

부문상 수상은 KBS(이은정, 이이슬, 조지현 기자)의 ‘한국 원전은 안전한가?’가 선정됐다. 이웃나라 일본의 원전사고에 대한 실상을 통해 원전의 안전한 이용에 대한 대중의 인식을 높이고, 한국 원전의 안전성을 전문적이면서도 알기 쉽게 설명한 점을 인정받았다.

수상자에게는 대상 2천만원, 부문상 1백만원이 부상으로 각각 수여된다.

시상식 후에는 과학에 대한 올바른 대중적 이해와 소통, 그리고 과학 저널리즘이 나아가야 할 올바른 방향에 대해 논의하는 자리가 마련됐다.

이 자리에서는 ‘제1회 과학저널리즘 리뷰 컨퍼런스(Science Journalism Review Conference)’가 열리며, 올해는 ‘일본 후쿠시마 원전 사고 보도에 대한 뉴스 프레임 분석 연구결과’에 대해 다룰 예정이다.

2011.10.06

조회수 15267

-

꿈의 소재

- 초고성능의 차세대 전자소자 등에의 그래핀 응용가능성 높여 -

그간 개념상으로만 알려졌던 그래핀의 미세한 주름 구조와 도메인 구조, 그 구조들의 생성원리 및 열처리 공정을 통한 주름구조 제어 가능성이 우리 학교 연구진에 의해 최초로 규명되었다.

우리 학교 EEWS대학원 박정영 교수와 건국대 박배호 교수팀이 주도한 이번 연구 결과는 세계 3대 과학저널(네이처, 사이언스, 셀) 중 하나인 ‘사이언스(Science)’誌에 8월 중 게재될 예정이며, 이에 앞서 ‘사이언스 온라인 속보(Science Express)’에 7월 1일자(한국시간)로 소개되었다.

연구진은 기계적 박리법을 이용해 제작한 그래핀 박막을 원자힘 현미경을 이용하여 측정한 결과 물리적으로 똑같은 특성을 지닌 단일층 그래핀 내에서 마찰력이 현저히 다른 구역(비등방성 마찰력 도메인)이 존재하는 것을 발견하였다.

또한 연구진은 마찰력의 차이가 발생하는 원인을 밝히는 과정에서 그래핀에 잔주름의 방향이 다른 구역(domain, 도메인)이 존재함을 밝혔고, 적절한 열처리 공정을 이용하면 이런 구역구분이 없어지며 전체가 일정한 마찰력을 보이도록 재구성할 수 있음을 보였다.

연구진은 “본 연구는 주름구역의 존재를 최초로 확인하였다는 점과 주름구조의 제어 가능성을 보임으로써 휘어지는 전자소자 등에의 응용가능성을 한 단계 확장시켰다는데 의의가 있고, 향후 활발한 후속연구를 기대한다”라고 밝혔다.

본 연구의 특이한 점으로는 그래핀과 관련된 국내 최고의 전문가들인 서강대 정현식 교수팀, 성균관대 이창구 교수, KIAS 손영우 교수팀 등이 공동 연구에 참여했다는 점이다.

SiO2 기판위에 박리법으로 증착된 그래핀의 원자힘 현미경 이미지(좌), 마찰력 도메인 이미지(중앙), 마찰 도메인에서 예측한 잔주름 분포(우).

꿈의 소재

- 초고성능의 차세대 전자소자 등에의 그래핀 응용가능성 높여 -

그간 개념상으로만 알려졌던 그래핀의 미세한 주름 구조와 도메인 구조, 그 구조들의 생성원리 및 열처리 공정을 통한 주름구조 제어 가능성이 우리 학교 연구진에 의해 최초로 규명되었다.

우리 학교 EEWS대학원 박정영 교수와 건국대 박배호 교수팀이 주도한 이번 연구 결과는 세계 3대 과학저널(네이처, 사이언스, 셀) 중 하나인 ‘사이언스(Science)’誌에 8월 중 게재될 예정이며, 이에 앞서 ‘사이언스 온라인 속보(Science Express)’에 7월 1일자(한국시간)로 소개되었다.

연구진은 기계적 박리법을 이용해 제작한 그래핀 박막을 원자힘 현미경을 이용하여 측정한 결과 물리적으로 똑같은 특성을 지닌 단일층 그래핀 내에서 마찰력이 현저히 다른 구역(비등방성 마찰력 도메인)이 존재하는 것을 발견하였다.

또한 연구진은 마찰력의 차이가 발생하는 원인을 밝히는 과정에서 그래핀에 잔주름의 방향이 다른 구역(domain, 도메인)이 존재함을 밝혔고, 적절한 열처리 공정을 이용하면 이런 구역구분이 없어지며 전체가 일정한 마찰력을 보이도록 재구성할 수 있음을 보였다.

연구진은 “본 연구는 주름구역의 존재를 최초로 확인하였다는 점과 주름구조의 제어 가능성을 보임으로써 휘어지는 전자소자 등에의 응용가능성을 한 단계 확장시켰다는데 의의가 있고, 향후 활발한 후속연구를 기대한다”라고 밝혔다.

본 연구의 특이한 점으로는 그래핀과 관련된 국내 최고의 전문가들인 서강대 정현식 교수팀, 성균관대 이창구 교수, KIAS 손영우 교수팀 등이 공동 연구에 참여했다는 점이다.

SiO2 기판위에 박리법으로 증착된 그래핀의 원자힘 현미경 이미지(좌), 마찰력 도메인 이미지(중앙), 마찰 도메인에서 예측한 잔주름 분포(우).

2011.07.01

조회수 18048

-

생명의 기원과 진화의 비밀 풀 수 있는 열쇠(커널) 찾아내다

- Science 자매지 표지논문발표,“인간 세포의 주요기능 그대로 보존한 최소 핵심구조 규명”-

세포를 구성하는 복잡하고 거대한 분자네트워크의 주요기능을 그대로 보존한 최소 핵심구조(커널)가 국내 연구진에 의해 규명되었다.

특히 커널에는 진화적․유전적․임상적으로 매우 중요한 조절분자들이 대거 포함되어 있다는 사실이 밝혀짐에 따라, 향후 생명의 기원에 관한 기초연구와 신약 타겟 발굴 등에 큰 파급효과가 있을 것으로 기대된다.

우리 학교 조광현 교수 연구팀(김정래, 김준일, 권영근, 이황열, 팻헤슬롭해리슨)의 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 오세정)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구), 기초연구실육성사업, 시스템인포메틱스사업(칼슘대사시스템생물학) 및 WCU육성사업의 지원으로 수행되었다.

이번 연구결과는 세계적인 학술지인 ‘사이언스’의 첫 번째 자매지로서 세포신호전달분야의 권위지인 ‘사이언스 시그널링(Science Signaling)’지(5월 31일자) 표지논문에 게재되는 영예를 얻었다.

(논문명 : Reduction of Complex Signaling Networks to a Representative Kernel)

생명체를 구성하는 다양한 분자들은 사람과 마찬가지로 복잡한 관계로 얽혀 거대한 네트워크를 형성한다.

현대 생물학의 화두로 떠오른 IT와 BT의 융합학문인 ‘시스템생물학’의 발전에 따라, 생명현상은 복잡한 네트워크로 연결된 수많은 분자들의 집단 조절작용으로 이루어진다는 사실이 점차 밝혀지고 있다. 즉, 특정기능을 담당하는 단일 유전자나 단백질의 관점에서 벗어나 생명체를 하나의 ‘시스템’으로 바라보게 된 것이다.

그러나 생명체 네트워크의 방대한 규모와 복잡성으로 근본적인 작동원리를 이해하는데 여전히 한계가 있다. 일례로, 세포의 다양한 정보처리를 위해 진화해 온 인간세포 신호전달 네트워크는 현재까지 약 2,000여개의 단백질과 8,000여 가지의 상호작용으로 이루어져 있다고 알려졌고, 아직 확인되지 않은 부분까지 고려하면 실제 더욱 복잡한 네트워크일 것으로 추정된다.

생명체의 조절네트워크는 태초에 어떻게 만들어졌고, 어떻게 진화되어 왔을까? 그 복잡한 네트워크의 기능을 그대로 보존하는 단순한 핵심구조가 존재하고 그것을 찾아낼 수 있다면, 인류는 복잡한 네트워크에 대한 수많은 수수께끼를 풀 수 있을 것이다.

조광현 KAIST지정석좌교수 연구팀은 이 수수께끼의 열쇠인 복잡하고 거대한 세포 신호전달 네트워크의 기능을 그대로 보존하는 최소 핵심구조인 커널을 찾아냈다.

연구팀은 새로운 알고리즘을 개발하고, 이를 대규모 컴퓨터시뮬레이션을 통해 대장균과 효모 및 인간의 신호전달 네트워크에 적용한 결과, 각각의 커널을 확인할 수 있었다.

매우 흥미로운 사실은 이번에 찾아낸 커널이 진화적으로 가장 먼저 형성된 네트워크의 뼈대구조임이 밝혀진 것이다. 또한 커널에는 생명유지에 반드시 필요한 필수유전자뿐만 아니라 질병발생과 관련된 유전자들이 대거 포함되어 있었다.

이번 연구를 주도한 조광현 교수는 “특히 이번에 찾은 커널에는 현재까지 FDA(미국식품의양국)에서 승인한 약물의 타겟 단백질이 대량 포함되어 있어, 커널 내의 단백질들을 대상으로 향후 새로운 신약 타겟이 발굴될 가능성이 높아, 산업적으로도 큰 파급효과가 있을 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

<세포내 신호전달네트워크에 존재하는 최소 핵심구조 "커널">

<논문표지>

생명의 기원과 진화의 비밀 풀 수 있는 열쇠(커널) 찾아내다

- Science 자매지 표지논문발표,“인간 세포의 주요기능 그대로 보존한 최소 핵심구조 규명”-

세포를 구성하는 복잡하고 거대한 분자네트워크의 주요기능을 그대로 보존한 최소 핵심구조(커널)가 국내 연구진에 의해 규명되었다.

특히 커널에는 진화적․유전적․임상적으로 매우 중요한 조절분자들이 대거 포함되어 있다는 사실이 밝혀짐에 따라, 향후 생명의 기원에 관한 기초연구와 신약 타겟 발굴 등에 큰 파급효과가 있을 것으로 기대된다.

우리 학교 조광현 교수 연구팀(김정래, 김준일, 권영근, 이황열, 팻헤슬롭해리슨)의 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 오세정)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구), 기초연구실육성사업, 시스템인포메틱스사업(칼슘대사시스템생물학) 및 WCU육성사업의 지원으로 수행되었다.

이번 연구결과는 세계적인 학술지인 ‘사이언스’의 첫 번째 자매지로서 세포신호전달분야의 권위지인 ‘사이언스 시그널링(Science Signaling)’지(5월 31일자) 표지논문에 게재되는 영예를 얻었다.

(논문명 : Reduction of Complex Signaling Networks to a Representative Kernel)

생명체를 구성하는 다양한 분자들은 사람과 마찬가지로 복잡한 관계로 얽혀 거대한 네트워크를 형성한다.

현대 생물학의 화두로 떠오른 IT와 BT의 융합학문인 ‘시스템생물학’의 발전에 따라, 생명현상은 복잡한 네트워크로 연결된 수많은 분자들의 집단 조절작용으로 이루어진다는 사실이 점차 밝혀지고 있다. 즉, 특정기능을 담당하는 단일 유전자나 단백질의 관점에서 벗어나 생명체를 하나의 ‘시스템’으로 바라보게 된 것이다.

그러나 생명체 네트워크의 방대한 규모와 복잡성으로 근본적인 작동원리를 이해하는데 여전히 한계가 있다. 일례로, 세포의 다양한 정보처리를 위해 진화해 온 인간세포 신호전달 네트워크는 현재까지 약 2,000여개의 단백질과 8,000여 가지의 상호작용으로 이루어져 있다고 알려졌고, 아직 확인되지 않은 부분까지 고려하면 실제 더욱 복잡한 네트워크일 것으로 추정된다.

생명체의 조절네트워크는 태초에 어떻게 만들어졌고, 어떻게 진화되어 왔을까? 그 복잡한 네트워크의 기능을 그대로 보존하는 단순한 핵심구조가 존재하고 그것을 찾아낼 수 있다면, 인류는 복잡한 네트워크에 대한 수많은 수수께끼를 풀 수 있을 것이다.

조광현 KAIST지정석좌교수 연구팀은 이 수수께끼의 열쇠인 복잡하고 거대한 세포 신호전달 네트워크의 기능을 그대로 보존하는 최소 핵심구조인 커널을 찾아냈다.

연구팀은 새로운 알고리즘을 개발하고, 이를 대규모 컴퓨터시뮬레이션을 통해 대장균과 효모 및 인간의 신호전달 네트워크에 적용한 결과, 각각의 커널을 확인할 수 있었다.

매우 흥미로운 사실은 이번에 찾아낸 커널이 진화적으로 가장 먼저 형성된 네트워크의 뼈대구조임이 밝혀진 것이다. 또한 커널에는 생명유지에 반드시 필요한 필수유전자뿐만 아니라 질병발생과 관련된 유전자들이 대거 포함되어 있었다.

이번 연구를 주도한 조광현 교수는 “특히 이번에 찾은 커널에는 현재까지 FDA(미국식품의양국)에서 승인한 약물의 타겟 단백질이 대량 포함되어 있어, 커널 내의 단백질들을 대상으로 향후 새로운 신약 타겟이 발굴될 가능성이 높아, 산업적으로도 큰 파급효과가 있을 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

<세포내 신호전달네트워크에 존재하는 최소 핵심구조 "커널">

<논문표지>

2011.06.22

조회수 22370

-

서남표 총장, SDPS '평생업적상' 수상

서남표 총장이 세계적인 학회인 ‘국제디자인프로세스과학회(The Society for Design and Process Science, SDPS)’로부터 과학계의 변혁을 선도해온 공로를 인정받아 ‘평생업적상’을 수상한다.

1995년에 설립된 SDPS는 세계 공학자 간 정보 교환과 연구 교류를 도모하는 비영리 학회다. 이 학회는 다양한 학문 분야에서 창출된 지식의 효과적인 통합을 위해 다학제간 연구협력을 도모하고, 인류가 직면한 난제를 통합적인 관점에서 해결할 수 있는 기술개발을 촉진시키기 위해 만들어졌다.

설립회원으로는 허버트 사이먼(Herbert Simon) 카네기 멜론대 컴퓨터공학과 교수와 조지 코즈메츠키(George Kozmetsky) 텍사스 대학교(오스틴) 경영대학원학장이 있다.

허버트 사이먼 교수는 ‘의사결정이론’, ‘정보처리이론’ 및 ‘인공지능이론’의 창시자이자 1978년 노벨 경제학상을 수상했으며, 20세기 미국의 대표적인 지성인으로 꼽힌다.

조지 코즈메츠키 교수는 석유로 축적된 텍사스 주의 부를 기부금으로 끌어들여 텍사스 대학이 오늘날의 명성을 얻는데 결정적인 역할을 했다. 또한, ‘질 좋은 공교육의 필요성’을 강조하고 이를 위해 사회 자선가로도 활발하게 활동했다.

SDPS에서는 매년 ‘통합디자인 및 프로세스기술(Integrated Design and Process Technology)국제학회’를 개최하고 있으며, 2011년 학회는 6월12일부터 16일까지 제주도 하야트 레전시 호텔에서 열린다.

이 학회에서 서 총장은 자신의 연구 이론인 ‘공리디자인이론(Axiomatic Design Theory)’, ‘복잡성이론(Complexity Theory)’ 및 ‘혁신이론(Innovation Theory)’을 통해 최적의 공학 디자인을 찾아내고, 기존 디자인 문제 해결을 위해 타 학문간의 융합을 강조한 연구 방법론을 제시, 세계과학계에 공헌한 업적을 인정받아, ‘변혁을 선도한 과학자로서 평생업적상(Transformative Achievement Medal)"을 수상한다. 올해(2010년) 수상자는 스티븐 와인버그(Steven Weinberg) 교수(텍사스 대학)로 1979년 노벨물리학상을 받았다.

학회는 초정된 연사들의 기조연설 및 의제 발표로 진행되며, 발표된 논문은 책자로 발간된다. 내년 학회의 주제는 ‘변혁적인 통합을 통한 기술혁신’이며, 이와 관련해 서 총장은 기조연설을 할 계획이다.

서남표 총장, SDPS '평생업적상' 수상

서남표 총장이 세계적인 학회인 ‘국제디자인프로세스과학회(The Society for Design and Process Science, SDPS)’로부터 과학계의 변혁을 선도해온 공로를 인정받아 ‘평생업적상’을 수상한다.

1995년에 설립된 SDPS는 세계 공학자 간 정보 교환과 연구 교류를 도모하는 비영리 학회다. 이 학회는 다양한 학문 분야에서 창출된 지식의 효과적인 통합을 위해 다학제간 연구협력을 도모하고, 인류가 직면한 난제를 통합적인 관점에서 해결할 수 있는 기술개발을 촉진시키기 위해 만들어졌다.

설립회원으로는 허버트 사이먼(Herbert Simon) 카네기 멜론대 컴퓨터공학과 교수와 조지 코즈메츠키(George Kozmetsky) 텍사스 대학교(오스틴) 경영대학원학장이 있다.

허버트 사이먼 교수는 ‘의사결정이론’, ‘정보처리이론’ 및 ‘인공지능이론’의 창시자이자 1978년 노벨 경제학상을 수상했으며, 20세기 미국의 대표적인 지성인으로 꼽힌다.

조지 코즈메츠키 교수는 석유로 축적된 텍사스 주의 부를 기부금으로 끌어들여 텍사스 대학이 오늘날의 명성을 얻는데 결정적인 역할을 했다. 또한, ‘질 좋은 공교육의 필요성’을 강조하고 이를 위해 사회 자선가로도 활발하게 활동했다.

SDPS에서는 매년 ‘통합디자인 및 프로세스기술(Integrated Design and Process Technology)국제학회’를 개최하고 있으며, 2011년 학회는 6월12일부터 16일까지 제주도 하야트 레전시 호텔에서 열린다.

이 학회에서 서 총장은 자신의 연구 이론인 ‘공리디자인이론(Axiomatic Design Theory)’, ‘복잡성이론(Complexity Theory)’ 및 ‘혁신이론(Innovation Theory)’을 통해 최적의 공학 디자인을 찾아내고, 기존 디자인 문제 해결을 위해 타 학문간의 융합을 강조한 연구 방법론을 제시, 세계과학계에 공헌한 업적을 인정받아, ‘변혁을 선도한 과학자로서 평생업적상(Transformative Achievement Medal)"을 수상한다. 올해(2010년) 수상자는 스티븐 와인버그(Steven Weinberg) 교수(텍사스 대학)로 1979년 노벨물리학상을 받았다.

학회는 초정된 연사들의 기조연설 및 의제 발표로 진행되며, 발표된 논문은 책자로 발간된다. 내년 학회의 주제는 ‘변혁적인 통합을 통한 기술혁신’이며, 이와 관련해 서 총장은 기조연설을 할 계획이다.

2010.11.15

조회수 17163

-

세계 연구중심대학총장회의 성공 개최

우리학교는 11일 서울 웨스틴조선호텔에서 ‘과학기술시대를 이끌어 갈 연구중심대학의 역할 : 기대와 성과’라는 주제로 열린 "2010 세계 연구중심대학 총장회의(2010 International Presidential Forum)"를 성공적으로 개최했다.

올해로 제3회를 맞는 이번 회의에서는 세계를 선도하는 연구중심대학의 총장단과 국내 산·학·연·관의 리더들이 모여 21세기 연구중심대학이 나아가야 할 방향에 대해 심도 있는 토의를 가졌다.

포럼은 ‘글로벌 연구대학의 교류’와 ‘과학기술시대 연구중심대학의 역할’이라는 주제로 오전, 오후 세션으로 나눠 진행됐다.

서남표 총장은 개회사에서 “이 포럼은 연구중심대학의 롤모델을 제시하고 21세기 인류가 지속적인 발전하는데 연구중심대학이 기여할 수 있는 방법을 모색하는 뜻 깊은 자리”라고 말했다.

이어, 이기준 한국과학기술단체총연합회장은 “세계 연구대학의 공동목표는 인류가 직면한 문제를 함께 해결하는데 있다” 면서 “오늘 포럼에서 나눈 의견들이 연구대학의 미래방향을 제시하는 데 도움을 주리라 믿는다”라는 축하 메시지를 전달했다.

라스 팔레슨(Lars Pallesen) 덴마크 공과대학(Technical University of Denmark)총장은 “세계적인 수준의 차세대 공학도를 양성하기 위해서는 대학 간 교류와 공동 학위 프로그램을 강화시켜야 한다”며 “연구중심대학은 글로벌 시장에 적응할 수 있도록 문화, 국가 간의 국경을 넘어서는 학생들의 교류를 지원해야 한다”고 견해를 밝혔다.

이치로 오쿠라(Ichiro Okura) 일본 도쿄 공과대학교(Tokyo Institute of Technology) 부총장은 도쿄 기술대와 극동 아시아 지역의 4개 과학기술대가 연합해서 만든 공동체로, 과학기술 발전을 토대로 아시아에서의 기술혁신을 주도하고 고급 인력을 양성함으로써 지속가능한 세계 성장에 기여하고자 만든 ‘아시아과학기술연구대학공동체(Asian Science and Technology Pioneering Institutes of Research and Education, ASPIRE)’ 관해 주제발표를 했다.

서 총장은 “연구중심대학이 오늘날 산재한 세계적인 문제를 해결하기 위해서는 기초적인 연구를 수행하면서 새로운 아이디어를 내고 혁신기술을 발전시켜야 한다”면서 대학의 재원은 성과에 따라 선택과 집중되어야 한다”고 말했다.

자이니 우장(Zaini Ujang) 말레이시아 공과대학(Universiti Teknologi Malaysia) 부총장은 “말레이시아 정부는 ‘노동집약형 경제’에서 ‘혁신주도 경제’로 전환하여 2020년까지 선진국 대열에 합류하고자 계획을 세워두고 있고, 세계경제를 주도하기 위해서는 혁신기술이 필수인 오늘날의 과학기술시대 속에서 연구대학은 지식환경시스템을 발달시키는 중요한 역할을 하고 있다”며 말레이시아 연구대학이 혁신주도경제시대에 어떤 식의 전략을 세워 창의성과 혁신을 가져오는 연구대학을 육성했는지를 말레이시아 기술대학의 사례를 들어 설명했다.

타드 라우센(Tod A. Laursen) 칼리파 과학기술연구대학(KUSTAR) 총장은 “KUSTAR는 아랍에미리트의 오일주도 경제를 지식기반경제로 전환하는데 필요한 과학기술지원과 인적자원을 제공하는데 주도적인 역할을 하고 있다”고 하면서 “KUSTAR가 아랍지역뿐만 아니라 세계적인 공과대학이 되도록 국제적인 협력을 지속적으로 강화할 것“ 이라고 했다.

덴마크공대, UAE 칼리파 과학기술연구대학, 이스라엘공대, 조지아공대, 호주 퀸즈랜드 대학, 일본 동경공대, 싱가폴 난양공대, 말레이시아공대, 홍콩과기대를 비롯한 15개국 24개 해외대학 총장 및 부총장 등 30여명과 한양대총장, 한동대 총장, 국내 기업 및 협회관계자, 정부 관료 등 총 40여명의 국내·외 인사가 이번 포럼에 참석했다.(끝)

세계 연구중심대학총장회의 성공 개최

우리학교는 11일 서울 웨스틴조선호텔에서 ‘과학기술시대를 이끌어 갈 연구중심대학의 역할 : 기대와 성과’라는 주제로 열린 "2010 세계 연구중심대학 총장회의(2010 International Presidential Forum)"를 성공적으로 개최했다.

올해로 제3회를 맞는 이번 회의에서는 세계를 선도하는 연구중심대학의 총장단과 국내 산·학·연·관의 리더들이 모여 21세기 연구중심대학이 나아가야 할 방향에 대해 심도 있는 토의를 가졌다.

포럼은 ‘글로벌 연구대학의 교류’와 ‘과학기술시대 연구중심대학의 역할’이라는 주제로 오전, 오후 세션으로 나눠 진행됐다.

서남표 총장은 개회사에서 “이 포럼은 연구중심대학의 롤모델을 제시하고 21세기 인류가 지속적인 발전하는데 연구중심대학이 기여할 수 있는 방법을 모색하는 뜻 깊은 자리”라고 말했다.

이어, 이기준 한국과학기술단체총연합회장은 “세계 연구대학의 공동목표는 인류가 직면한 문제를 함께 해결하는데 있다” 면서 “오늘 포럼에서 나눈 의견들이 연구대학의 미래방향을 제시하는 데 도움을 주리라 믿는다”라는 축하 메시지를 전달했다.

라스 팔레슨(Lars Pallesen) 덴마크 공과대학(Technical University of Denmark)총장은 “세계적인 수준의 차세대 공학도를 양성하기 위해서는 대학 간 교류와 공동 학위 프로그램을 강화시켜야 한다”며 “연구중심대학은 글로벌 시장에 적응할 수 있도록 문화, 국가 간의 국경을 넘어서는 학생들의 교류를 지원해야 한다”고 견해를 밝혔다.

이치로 오쿠라(Ichiro Okura) 일본 도쿄 공과대학교(Tokyo Institute of Technology) 부총장은 도쿄 기술대와 극동 아시아 지역의 4개 과학기술대가 연합해서 만든 공동체로, 과학기술 발전을 토대로 아시아에서의 기술혁신을 주도하고 고급 인력을 양성함으로써 지속가능한 세계 성장에 기여하고자 만든 ‘아시아과학기술연구대학공동체(Asian Science and Technology Pioneering Institutes of Research and Education, ASPIRE)’ 관해 주제발표를 했다.

서 총장은 “연구중심대학이 오늘날 산재한 세계적인 문제를 해결하기 위해서는 기초적인 연구를 수행하면서 새로운 아이디어를 내고 혁신기술을 발전시켜야 한다”면서 대학의 재원은 성과에 따라 선택과 집중되어야 한다”고 말했다.

자이니 우장(Zaini Ujang) 말레이시아 공과대학(Universiti Teknologi Malaysia) 부총장은 “말레이시아 정부는 ‘노동집약형 경제’에서 ‘혁신주도 경제’로 전환하여 2020년까지 선진국 대열에 합류하고자 계획을 세워두고 있고, 세계경제를 주도하기 위해서는 혁신기술이 필수인 오늘날의 과학기술시대 속에서 연구대학은 지식환경시스템을 발달시키는 중요한 역할을 하고 있다”며 말레이시아 연구대학이 혁신주도경제시대에 어떤 식의 전략을 세워 창의성과 혁신을 가져오는 연구대학을 육성했는지를 말레이시아 기술대학의 사례를 들어 설명했다.

타드 라우센(Tod A. Laursen) 칼리파 과학기술연구대학(KUSTAR) 총장은 “KUSTAR는 아랍에미리트의 오일주도 경제를 지식기반경제로 전환하는데 필요한 과학기술지원과 인적자원을 제공하는데 주도적인 역할을 하고 있다”고 하면서 “KUSTAR가 아랍지역뿐만 아니라 세계적인 공과대학이 되도록 국제적인 협력을 지속적으로 강화할 것“ 이라고 했다.

덴마크공대, UAE 칼리파 과학기술연구대학, 이스라엘공대, 조지아공대, 호주 퀸즈랜드 대학, 일본 동경공대, 싱가폴 난양공대, 말레이시아공대, 홍콩과기대를 비롯한 15개국 24개 해외대학 총장 및 부총장 등 30여명과 한양대총장, 한동대 총장, 국내 기업 및 협회관계자, 정부 관료 등 총 40여명의 국내·외 인사가 이번 포럼에 참석했다.(끝)

2010.10.11

조회수 25475

-

제9회 카포전, 17~18일 POSTECH서 개최

대한민국 최고의 과학두뇌로 손꼽히는 KAIST와 POSTECH이 포항에서 맞붙는다.

KAIST와 POSTECH은 오는 17~18일 이틀간 POSTECH에서 양교 학생 1천 6백여 명이 참가한 가운데 ‘제9회 KAIST-POSTECH 학생대제전(이하 카포전)’을 개최한다.

‘사이언스 워(Science War)’란 명칭으로도 잘 알려져 있는 카포전은, 지난 2002년 KAIST와 POSTECH이 양교 학생들의 활발한 교류를 목적으로 1년마다 치르는 정기교류전으로 장소를 서로 번갈아가며 개최한다.

카포전은 국내 최고의 이공계 두뇌들이 참가하는 행사에 걸맞게 △해킹대회, 과학퀴즈, 인공지능 프로그래밍대회와 같은 과학 경기와 △스타크래프트 △야구, 농구 축구 등 운동경기 △달걀을 설치한 물로켓을 날려 달걀의 파손 여부로 승부를 결정하는 ‘Egg Rocket’ △양초를 이용한 모형에너지 경주인 ‘양초자동차속도전’을 진행하는 번외경기 등 다양한 행사가 펼쳐진다.

이외 부대행사로는 양교 동아리별 교류의 시간과 댄스배틀, 맥주파티, 많은 학생이 참여 가능한 래비린스(인터넷 미궁게임의 일종) 대한민국 대표 록밴드 노브레인 초청공연 등도 마련된다.

KAIST와 POSTECH은 다양하고 재미있는 과학경기를 펼침으로써 두 대학의 교류를 증진시키는 한편, 어렵고 까다롭다는 편견을 가진 이공계 학문을 일반 대중들이 쉽게 접할 수 있는 기회를 제공할 것으로 기대하고 있다.

카포전은 매년 9월 중순 개최되며 대회 명칭은 어느 학교에서 열리느냐에 따라 결정된다. 주관대학을 뒤에 표기하는 원칙에 따라 올해는 POSTECH에서 개최되어 카포전이라고 불린다.

한편, 지난 2009년 개최 예정이었던 제8회 카포전은 신종플루의 전국적인 확산으로 인해 취소된 바 있다.

제9회 카포전, 17~18일 POSTECH서 개최

대한민국 최고의 과학두뇌로 손꼽히는 KAIST와 POSTECH이 포항에서 맞붙는다.

KAIST와 POSTECH은 오는 17~18일 이틀간 POSTECH에서 양교 학생 1천 6백여 명이 참가한 가운데 ‘제9회 KAIST-POSTECH 학생대제전(이하 카포전)’을 개최한다.

‘사이언스 워(Science War)’란 명칭으로도 잘 알려져 있는 카포전은, 지난 2002년 KAIST와 POSTECH이 양교 학생들의 활발한 교류를 목적으로 1년마다 치르는 정기교류전으로 장소를 서로 번갈아가며 개최한다.

카포전은 국내 최고의 이공계 두뇌들이 참가하는 행사에 걸맞게 △해킹대회, 과학퀴즈, 인공지능 프로그래밍대회와 같은 과학 경기와 △스타크래프트 △야구, 농구 축구 등 운동경기 △달걀을 설치한 물로켓을 날려 달걀의 파손 여부로 승부를 결정하는 ‘Egg Rocket’ △양초를 이용한 모형에너지 경주인 ‘양초자동차속도전’을 진행하는 번외경기 등 다양한 행사가 펼쳐진다.

이외 부대행사로는 양교 동아리별 교류의 시간과 댄스배틀, 맥주파티, 많은 학생이 참여 가능한 래비린스(인터넷 미궁게임의 일종) 대한민국 대표 록밴드 노브레인 초청공연 등도 마련된다.

KAIST와 POSTECH은 다양하고 재미있는 과학경기를 펼침으로써 두 대학의 교류를 증진시키는 한편, 어렵고 까다롭다는 편견을 가진 이공계 학문을 일반 대중들이 쉽게 접할 수 있는 기회를 제공할 것으로 기대하고 있다.

카포전은 매년 9월 중순 개최되며 대회 명칭은 어느 학교에서 열리느냐에 따라 결정된다. 주관대학을 뒤에 표기하는 원칙에 따라 올해는 POSTECH에서 개최되어 카포전이라고 불린다.

한편, 지난 2009년 개최 예정이었던 제8회 카포전은 신종플루의 전국적인 확산으로 인해 취소된 바 있다.

2010.09.15

조회수 17537

-

톰슨칼럼 Engineers, artists not on opposite ends

Mary Kathryn Thompson 건설및환경공학과교수가

코리아헤럴드 2010년 7월 23일(금)자 칼럼을 실었다.

제목: Engineers, artists not on opposite ends

신문: 코리아헤럴드

저자: Mary Kathryn Thompson 건설및환경공학과교수

일시: 2010년 7월 23일(금)

기사보기: Engineers, artists not on opposite ends

톰슨칼럼 Engineers, artists not on opposite ends

Mary Kathryn Thompson 건설및환경공학과교수가

코리아헤럴드 2010년 7월 23일(금)자 칼럼을 실었다.

제목: Engineers, artists not on opposite ends

신문: 코리아헤럴드

저자: Mary Kathryn Thompson 건설및환경공학과교수

일시: 2010년 7월 23일(금)

기사보기: Engineers, artists not on opposite ends

2010.07.23

조회수 11914

-

Thompson칼럼 Modern-day masterpieces in science

Mary Kathryn Thompson 건설및환경공학과교수가

코리아헤럴드 2010년 7월 6일(화)자 칼럼을 실었다.

제목: Modern-day masterpieces in science

신문: 코리아헤럴드

저자: Mary Kathryn Thompson 건설및환경공학과교수

일시: 2010년 7월 6일 (화)

기사보기: Modern-day masterpieces in science

Thompson칼럼 Modern-day masterpieces in science

Mary Kathryn Thompson 건설및환경공학과교수가

코리아헤럴드 2010년 7월 6일(화)자 칼럼을 실었다.

제목: Modern-day masterpieces in science

신문: 코리아헤럴드

저자: Mary Kathryn Thompson 건설및환경공학과교수

일시: 2010년 7월 6일 (화)

기사보기: Modern-day masterpieces in science

2010.07.06

조회수 10203

2012년 ‘올해의 KAIST인 상’에 이정용 교수

이정용 교수

- 액체를 원자단위까지 관찰하고 분석하는 기술 세계 최초로 개발 -

- 과학계 80년 숙원 풀어낸 업적 인정받아 선정 -

2012년 ‘올해의 KAIST인 상’에 이정용 신소재공학과 교수가 선정됐다. 시상식은 2일 오전 10시 교내 대강당에서 진행됐다.

이정용 교수는 지난 80년 간 과학계의 숙원으로 꼽히던 액체를 원자단위로 관찰하고 분석하는 기술을 세계 최초로 개발했다.

이 기술은 ▲액체에서 나노 재료 제조 ▲전극과 전해질의 반응 규명, ▲액체와 촉매 반응 연구 ▲인체, 동물 및 식물 세포에서의 반응 규명 등 다양한 분야에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 학계는 기대하고 있어, 2012년 KAIST 최고의 연구성과로 평가받았다.

이 교수의 연구 성과는 세계적 학술지 "사이언스(Science)" 2012년 4월 6일자에 실리는 등 세계 과학계의 주목을 받았다. 또 BBC News, Science & Environment에서 톱기사로 보도하는 등 국내·외 언론에서도 연구 성과를 크게 다뤄 KAIST의 이미지 제고와 함께 위상을 높인 점을 인정받았다.

물질을 나노 수준 또는 원자단위까지 관찰하려면 광학 현미경만으로는 관찰할 수 없고, 이보다 훨씬 높은 배율을 갖는 전자 현미경으로만 가능한데 전자 현미경 속은 진공상태이기 때문에 액체 시료를 넣으면 증발해버려 관찰할 수 없었다.

이 교수 연구팀은 원자 한 층 두께의 그래핀을 이용해 액체를 감싸서 증발을 막아 세계 최초로 액체 속에서 백금이 성장하는 과정을 실시간으로 원자단위까지 관찰하는 데 성공했다.

이 연구 성과는 4월 과학의 날 기념식 대통령 치사에서는 우수 연구사례로 소개되기도 했다.

이정용 교수는 “이번 연구로 인해 ‘액체 전자현미경’, ‘나노액체’라는 새로운 학문 분야가 개척되는 계기가 마련됐다”며 “이 기술을 통해 그 동안 베일에 싸여있던 액체 속에서 일어나는 많은 과학 현상들을 원자단위로 규명할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

한편 ‘올해의 KAIST인 상’은 한 해 동안 국내•외적으로 KAIST를 빛낸 교원에게 수여하는 상으로 ▲세계적인 학술잡지에 표지인물로 선정된 교원 ▲세계적인 신기술 개발 또는 학술연구 업적이 탁월한 교원 ▲거액의 연구비 및 발전기금을 유치한 교원 ▲ KAIST 위상을 대내•외적으로 높인 교원에게 수여하며 이번이 12회째다.

2013.01.02 조회수 16695

2012년 ‘올해의 KAIST인 상’에 이정용 교수

이정용 교수

- 액체를 원자단위까지 관찰하고 분석하는 기술 세계 최초로 개발 -

- 과학계 80년 숙원 풀어낸 업적 인정받아 선정 -

2012년 ‘올해의 KAIST인 상’에 이정용 신소재공학과 교수가 선정됐다. 시상식은 2일 오전 10시 교내 대강당에서 진행됐다.

이정용 교수는 지난 80년 간 과학계의 숙원으로 꼽히던 액체를 원자단위로 관찰하고 분석하는 기술을 세계 최초로 개발했다.

이 기술은 ▲액체에서 나노 재료 제조 ▲전극과 전해질의 반응 규명, ▲액체와 촉매 반응 연구 ▲인체, 동물 및 식물 세포에서의 반응 규명 등 다양한 분야에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 학계는 기대하고 있어, 2012년 KAIST 최고의 연구성과로 평가받았다.

이 교수의 연구 성과는 세계적 학술지 "사이언스(Science)" 2012년 4월 6일자에 실리는 등 세계 과학계의 주목을 받았다. 또 BBC News, Science & Environment에서 톱기사로 보도하는 등 국내·외 언론에서도 연구 성과를 크게 다뤄 KAIST의 이미지 제고와 함께 위상을 높인 점을 인정받았다.

물질을 나노 수준 또는 원자단위까지 관찰하려면 광학 현미경만으로는 관찰할 수 없고, 이보다 훨씬 높은 배율을 갖는 전자 현미경으로만 가능한데 전자 현미경 속은 진공상태이기 때문에 액체 시료를 넣으면 증발해버려 관찰할 수 없었다.

이 교수 연구팀은 원자 한 층 두께의 그래핀을 이용해 액체를 감싸서 증발을 막아 세계 최초로 액체 속에서 백금이 성장하는 과정을 실시간으로 원자단위까지 관찰하는 데 성공했다.

이 연구 성과는 4월 과학의 날 기념식 대통령 치사에서는 우수 연구사례로 소개되기도 했다.

이정용 교수는 “이번 연구로 인해 ‘액체 전자현미경’, ‘나노액체’라는 새로운 학문 분야가 개척되는 계기가 마련됐다”며 “이 기술을 통해 그 동안 베일에 싸여있던 액체 속에서 일어나는 많은 과학 현상들을 원자단위로 규명할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

한편 ‘올해의 KAIST인 상’은 한 해 동안 국내•외적으로 KAIST를 빛낸 교원에게 수여하는 상으로 ▲세계적인 학술잡지에 표지인물로 선정된 교원 ▲세계적인 신기술 개발 또는 학술연구 업적이 탁월한 교원 ▲거액의 연구비 및 발전기금을 유치한 교원 ▲ KAIST 위상을 대내•외적으로 높인 교원에게 수여하며 이번이 12회째다.

2013.01.02 조회수 16695 유방암 세포의 자살을 유도하는 최적의 약물조합 발견

조광현 교수

- Science 자매지 표지논문 발표,“IT와 BT의 융합연구로 세포내 분자조절네트워크 제어를 통해 가능”-

국내 연구진이 대다수 암 발생에 직접 관여하는 것으로 알려진 암억제 유전자(p53)의 분자조절네트워크를 제어하여 유방암 세포의 사멸을 유도하는 최적의 약물조합을 찾아내, 향후 신개념 암치료제 개발에 새로운 단초를 열었다. 특히 이번 연구는 IT와 BT의 융합연구인 시스템 생물학 연구로 가능했다는 점에서 의미가 크다.

우리 학교 바이오및뇌공학과 조광현 석좌교수가 주도하고 최민수 박사과정생, 주시 박사, 정성훈 교수 및 시첸 박사과정생이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약/도전연구)과 기초연구실사업의 지원으로 수행되었다.

연구결과는 세계 최고 과학전문지인 ‘사이언스’의 첫 번째 자매지로서 세포신호전달분야의 권위지인 ‘Science Signaling’지 최신호(11월 20일자) 표지논문으로 선정되었고, 사이언스지의 ‘편집자의 선택(Editor"s Choice)’에 하이라이트 특집기사로 소개되는 영예를 얻었다. (논문명: Attractor Landscape Analysis Reveals Feedback Loops in the p53 Network That Control the Cellular Response to DNA Damage)

유방암은 미국이나 유럽 등 선진국에서 발병하는 여성암 중 가장 흔한 암으로, 40~55세 미국 여성의 사망원인 1위를 차지한다.

지난 10월 15일에는 영국 일간지 ‘데일리메일’이 2040년까지 유방암 환자 수가 현재의 3배가 넘는 168만 명으로 늘어나 일명 “유방암 대란”이 일어날 수도 있다는 충격적인 연구결과를 보도하기도 하였다.

우리나라 보건복지부 자료에 따르면, 국내에서도 미국 등과 같이 유방암 발병빈도가 매년 증가하는 추세인데, 이것은 서구식 식습관과 저출산, 모유수유 기피 등 생활패턴의 변화에 기인한 것으로 알려져 있다.

p53은 ‘유전자의 수호자’로도 잘 알려진 암 억제 단백질로서 33년 전 처음 발견된 후 지금까지 암 치료를 위해 집중적으로 연구되는 분자이다.

p53은 세포의 증식 조절과 사멸 촉진 등 세포의 운명을 결정하는데 중요한 역할을 한다. 우리 몸의 세포가 손상되거나 오작동하면, p53은 세포주기의 진행을 중단시켜 손상된 DNA의 복제를 억제하고, 손상된 세포의 복구를 시도한다. 이 때 만일 세포가 복구될 수 없다고 판단되면, p53은 세포가 스스로 자살하도록 유도한다.

그러나 암세포는 이러한 p53의 기능이 정상적으로 작동되지 않아 이를 인위적으로 조절하여 암 치료에 응용하려는 시도가 꾸준히 이어져왔다. 그러나 지금까지 임상실험에서는 기대와는 달리 효과가 미미하거나 부작용이 발생하는 등 여러 문제점들이 나타났다.

이는 p53이 단독으로 작동하는 것이 아니라 복잡한 신호전달 네트워크 속에서 다수의 양성과 음성 피드백(positive and negative feedbacks)에 의해 조절되고 있었으나, 지금까지 p53만을 단독으로 집중 연구했기 때문이다. 즉, 다양한 피드백 조절에 의해 p53의 동역학적(dynamics) 변화와 기능이 결정되므로, 네트워크 전체를 이해하고 제어하는 시스템 생물학적 접근이 반드시 필요하다.

조광현 교수가 이끈 융합 연구팀은 p53을 중심으로 관련된 모든 실험 데이터를 집대성하여 p53의 조절 네트워크에 대한 수학모형을 구축하였다.

또한 대규모 컴퓨터 시뮬레이션 분석을 통해 p53의 동역학적 변화 특성에 따른 세포의 운명(증식 또는 사멸) 조절과정을 밝혀내고 이를 효과적으로 제어할 수 있는 방법을 찾아냈다. 그리고 이 방법을 적용한 시뮬레이션 결과를 단일세포실험으로 검증하였다.

조광현 교수팀은 수많은 피드백으로 복잡하게 얽혀 있는 p53 조절 네트워크의 다양한 변이조건에 따른 컴퓨터 시뮬레이션 분석과 세포생물학실험으로, p53의 동역학적 특성과 기능을 결정하는 핵심 조절회로를 발견하고, 이와 같은 p53의 동역학적 특성 변화에 따라 세포의 운명이 달라질 수 있음을 규명하였다.

또한 유방암 세포의 네트워크 모형에서, 위의 분석결과로부터 찾아낸 핵심회로를 억제하는 표적약물(Wip1 억제제)과 기존의 표적항암약물(뉴트린, nutlin-3)을 조합하면 유방암 세포의 사멸을 매우 효율적으로 유도할 수 있음을 발견하였다. 그리고 실제 유방암 세포(MCF7)를 이용한 세포실험을 통해 직접 확인하였다.

조광현 교수는 “세포내 중요한 역할을 담당하는 분자들은 대부분 복잡한 조절관계 속에 놓여있기 때문에 기존의 직관적인 생물학 연구로 그 원리를 밝히는 것은 근본적인 한계가 있다. 이번 연구는 시스템 생물학으로 그 한계를 극복할 수 있음을 보여주는 대표적인 사례로, 특히 암세포의 조절과정을 네트워크 차원에서 분석하여 새로운 치료법을 개발할 수 있는 가능성을 제시하였다”고 연구의의를 밝혔다.

한편, 조 교수의 이번 연구 논문은 23일자 사이언스 편집자의 선택(Editors" Choice)으로 선정되는 영예를 얻기도 했다.

여러 양성 및 음성 피드백으로 복잡하게 구성된 p53 조절네트워크

2012.11.23 조회수 18924

유방암 세포의 자살을 유도하는 최적의 약물조합 발견

조광현 교수

- Science 자매지 표지논문 발표,“IT와 BT의 융합연구로 세포내 분자조절네트워크 제어를 통해 가능”-

국내 연구진이 대다수 암 발생에 직접 관여하는 것으로 알려진 암억제 유전자(p53)의 분자조절네트워크를 제어하여 유방암 세포의 사멸을 유도하는 최적의 약물조합을 찾아내, 향후 신개념 암치료제 개발에 새로운 단초를 열었다. 특히 이번 연구는 IT와 BT의 융합연구인 시스템 생물학 연구로 가능했다는 점에서 의미가 크다.

우리 학교 바이오및뇌공학과 조광현 석좌교수가 주도하고 최민수 박사과정생, 주시 박사, 정성훈 교수 및 시첸 박사과정생이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약/도전연구)과 기초연구실사업의 지원으로 수행되었다.

연구결과는 세계 최고 과학전문지인 ‘사이언스’의 첫 번째 자매지로서 세포신호전달분야의 권위지인 ‘Science Signaling’지 최신호(11월 20일자) 표지논문으로 선정되었고, 사이언스지의 ‘편집자의 선택(Editor"s Choice)’에 하이라이트 특집기사로 소개되는 영예를 얻었다. (논문명: Attractor Landscape Analysis Reveals Feedback Loops in the p53 Network That Control the Cellular Response to DNA Damage)

유방암은 미국이나 유럽 등 선진국에서 발병하는 여성암 중 가장 흔한 암으로, 40~55세 미국 여성의 사망원인 1위를 차지한다.

지난 10월 15일에는 영국 일간지 ‘데일리메일’이 2040년까지 유방암 환자 수가 현재의 3배가 넘는 168만 명으로 늘어나 일명 “유방암 대란”이 일어날 수도 있다는 충격적인 연구결과를 보도하기도 하였다.

우리나라 보건복지부 자료에 따르면, 국내에서도 미국 등과 같이 유방암 발병빈도가 매년 증가하는 추세인데, 이것은 서구식 식습관과 저출산, 모유수유 기피 등 생활패턴의 변화에 기인한 것으로 알려져 있다.

p53은 ‘유전자의 수호자’로도 잘 알려진 암 억제 단백질로서 33년 전 처음 발견된 후 지금까지 암 치료를 위해 집중적으로 연구되는 분자이다.

p53은 세포의 증식 조절과 사멸 촉진 등 세포의 운명을 결정하는데 중요한 역할을 한다. 우리 몸의 세포가 손상되거나 오작동하면, p53은 세포주기의 진행을 중단시켜 손상된 DNA의 복제를 억제하고, 손상된 세포의 복구를 시도한다. 이 때 만일 세포가 복구될 수 없다고 판단되면, p53은 세포가 스스로 자살하도록 유도한다.

그러나 암세포는 이러한 p53의 기능이 정상적으로 작동되지 않아 이를 인위적으로 조절하여 암 치료에 응용하려는 시도가 꾸준히 이어져왔다. 그러나 지금까지 임상실험에서는 기대와는 달리 효과가 미미하거나 부작용이 발생하는 등 여러 문제점들이 나타났다.

이는 p53이 단독으로 작동하는 것이 아니라 복잡한 신호전달 네트워크 속에서 다수의 양성과 음성 피드백(positive and negative feedbacks)에 의해 조절되고 있었으나, 지금까지 p53만을 단독으로 집중 연구했기 때문이다. 즉, 다양한 피드백 조절에 의해 p53의 동역학적(dynamics) 변화와 기능이 결정되므로, 네트워크 전체를 이해하고 제어하는 시스템 생물학적 접근이 반드시 필요하다.

조광현 교수가 이끈 융합 연구팀은 p53을 중심으로 관련된 모든 실험 데이터를 집대성하여 p53의 조절 네트워크에 대한 수학모형을 구축하였다.

또한 대규모 컴퓨터 시뮬레이션 분석을 통해 p53의 동역학적 변화 특성에 따른 세포의 운명(증식 또는 사멸) 조절과정을 밝혀내고 이를 효과적으로 제어할 수 있는 방법을 찾아냈다. 그리고 이 방법을 적용한 시뮬레이션 결과를 단일세포실험으로 검증하였다.

조광현 교수팀은 수많은 피드백으로 복잡하게 얽혀 있는 p53 조절 네트워크의 다양한 변이조건에 따른 컴퓨터 시뮬레이션 분석과 세포생물학실험으로, p53의 동역학적 특성과 기능을 결정하는 핵심 조절회로를 발견하고, 이와 같은 p53의 동역학적 특성 변화에 따라 세포의 운명이 달라질 수 있음을 규명하였다.

또한 유방암 세포의 네트워크 모형에서, 위의 분석결과로부터 찾아낸 핵심회로를 억제하는 표적약물(Wip1 억제제)과 기존의 표적항암약물(뉴트린, nutlin-3)을 조합하면 유방암 세포의 사멸을 매우 효율적으로 유도할 수 있음을 발견하였다. 그리고 실제 유방암 세포(MCF7)를 이용한 세포실험을 통해 직접 확인하였다.

조광현 교수는 “세포내 중요한 역할을 담당하는 분자들은 대부분 복잡한 조절관계 속에 놓여있기 때문에 기존의 직관적인 생물학 연구로 그 원리를 밝히는 것은 근본적인 한계가 있다. 이번 연구는 시스템 생물학으로 그 한계를 극복할 수 있음을 보여주는 대표적인 사례로, 특히 암세포의 조절과정을 네트워크 차원에서 분석하여 새로운 치료법을 개발할 수 있는 가능성을 제시하였다”고 연구의의를 밝혔다.

한편, 조 교수의 이번 연구 논문은 23일자 사이언스 편집자의 선택(Editors" Choice)으로 선정되는 영예를 얻기도 했다.

여러 양성 및 음성 피드백으로 복잡하게 구성된 p53 조절네트워크

2012.11.23 조회수 18924 80년 과학기술계 숙원 풀렸다

- KAIST 이정용 교수 연구팀, 세계 최초로 액체를 원자단위로 분석하는 원천기술 개발에 성공 -

- 사이언스(Science)지 4월호에 실려 -

지난 80년 간 과학계의 오랜 숙원으로 꼽히던 액체를 원자단위까지 관찰하고 분석하는 기술이 세계 최초로 국내 연구진에 의해 개발됐다.

KAIST(총장 서남표)는 신소재공학과 이정용 교수 연구팀이 그래핀을 이용해 액체 내에서 성장하는 결정을 원자단위로 분석하는 원천기술을 개발하는데 성공했다고 6일 밝혔다. 이번 연구 결과는 세계적 학술지 ‘사이언스(Science)’ 4월호(6일자)에 실렸다.

이번에 개발된 기술은 액체가 고체로 결정화되는 메카니즘을 확인할 수 있어 ▲나노 크기의 재료 제조 ▲전지 내에서 전해질과 전극 사이의 반응 ▲액체 내에서의 각종 촉매 반응 ▲혈액 속 바이러스 분석 ▲몸속 결석의 형성과정 등 다양한 분야에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 학계는 기대하고 있다.

이와 함께 냉동인간의 해동과정에서 얼음이 재결정화면서 세포가 파괴되는데 이때 진행되는 현상을 분석해 결빙현상을 막아주는 해동기술에 적용하면 앞으로 냉동인간의 부활에도 도움이 될 것으로 예상된다.

투과전자현미경은 0.004nm(나노미터) 정도로 아주 짧은 파장의 전자빔을 이용하기 때문에 가시광선을 이용하는 광학현미경 보다 약 1000배 높은 분해능을 갖고 있다.

따라서 계면의 결정구조와 격자결함 등 원자단위까지 분석이 가능해 최근 다양한 종류의 차세대 신소재 연구에 필수적인 장비로 사용되고 있다.

그러나 투과전자현미경은 10-2~10-4기압(atm)의 고진공상태에서 사용하기 때문에 액체는 고정이 되지 않고 즉시 공중으로 분해돼 관찰할 수 없었다. 게다가 투과전자현미경의 원리상 전자빔이 수백 나노미터(nm) 이하의 시편을 투과해야 되는데 액체를 그만큼 얇게 만드는 것은 매우 어려웠다.

그러나 이 교수 연구팀은 꿈의 신소재인 그래핀을 이용, 수백 나노미터 두께로 액체를 가두는 데 성공해 이러한 문제들을 해결했다.

탄소원자들이 육각 벌집모양의 한 층으로 이루어진 그래핀은 두께가 0.34nm로 지금까지 합성할 수 있는 물질 들 중 가장 얇은 물질로 알려져 있다.

그래핀으로 나노미터 크기의 결정이 담긴 액체를 감싸면 투과전자현미경 안에서 그래핀이 투명하게 보인다. 또한 액체를 감싸고 있는 그래핀은 강도가 매우 뛰어나 고진공 환경에서도 액체를 고정시킬 수 있다.

즉, 투명한 유리 어항에 담긴 물속의 물고기들을 눈으로 볼 수 있는 것처럼 투명한 그래핀을 이용해 액체를 담아 그 속에 있는 결정들을 원자단위에서 관찰 할 수 있는 것이다.

연구팀은 이를 이용해 세계 최초로 액체 안에서 원자단위로 백금 결정들이 초기 형성되는 것과 성장과정을 관찰하는 데 성공했다.

이정용 교수는 “이번 연구 결과는 그동안 베일에 싸여있던 액체 속에서 일어나는 많은 과학현상들을 원자단위로 규명할 수 있는 원천기술로 평가받고 있다”며 “사람의 혈액 속에서 일어나는 유기물이나 무기물의 반응들까지도 규명할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

한편, 이번 연구는 KAIST 신소재공학과 이정용 교수의 지도아래 육종민 박사(제1저자)가 박사학위 논문으로 미국 UC버클리대 알리비사토스 교수, 제틀 교수와 공동으로 수행했다.

그림 1. 그래핀 두 층으로 이루어진 그래핀 액체 용기를 보여주는 모식도이다. 회색으로 보여지는 그래핀이 위아래로 두층이 있고 그 사이에 백금 원자들을 포함한 유기 용액의 액체가 담겨있다.

그림 2. 가장 왼쪽의 녹색 모식도는 두 개의 백금 결정들이 서로 결합하는 것을 보여준다. 이것을 실제 투과전자현미경 안에서 두 개의 백금 결정들을 원자 단위에서 관찰한 것이 두 번째 사진이다. 화살표로 표시된 것이 두 개의 백금 결정들이다. 현재 백금 결정들은 액체 안에 담겨 있는 상태이다. 오른쪽으로 갈수록 시간이 지남에 따라 두 개의 백금 결정들이 하나로 합쳐지면서 그 모양이 육각형으로 변해가는 것을 볼 수 있다. 이 투과전자현미경 사진에서 백금들 안에 하얀 점들은 원자가 아니고 원자의 규칙을 보여주는 격자 사진이다. 이 격자 사진의 하얀 점들은 원자와 1대 1로 매칭할 수 있다. 즉, 이것은 원자 단위에서 관찰된 것이다.

그림 3. 그래핀 액체 용기 안에서 백금 원자들을 포함한 액체에 투과전자현미경을 이용해 전자 빔을 조사하였을 때 백금 결정들이 자라나는 것을 역동적인 모식도로 표현한 것이다.

2012.04.06 조회수 20067

80년 과학기술계 숙원 풀렸다

- KAIST 이정용 교수 연구팀, 세계 최초로 액체를 원자단위로 분석하는 원천기술 개발에 성공 -

- 사이언스(Science)지 4월호에 실려 -

지난 80년 간 과학계의 오랜 숙원으로 꼽히던 액체를 원자단위까지 관찰하고 분석하는 기술이 세계 최초로 국내 연구진에 의해 개발됐다.

KAIST(총장 서남표)는 신소재공학과 이정용 교수 연구팀이 그래핀을 이용해 액체 내에서 성장하는 결정을 원자단위로 분석하는 원천기술을 개발하는데 성공했다고 6일 밝혔다. 이번 연구 결과는 세계적 학술지 ‘사이언스(Science)’ 4월호(6일자)에 실렸다.

이번에 개발된 기술은 액체가 고체로 결정화되는 메카니즘을 확인할 수 있어 ▲나노 크기의 재료 제조 ▲전지 내에서 전해질과 전극 사이의 반응 ▲액체 내에서의 각종 촉매 반응 ▲혈액 속 바이러스 분석 ▲몸속 결석의 형성과정 등 다양한 분야에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 학계는 기대하고 있다.

이와 함께 냉동인간의 해동과정에서 얼음이 재결정화면서 세포가 파괴되는데 이때 진행되는 현상을 분석해 결빙현상을 막아주는 해동기술에 적용하면 앞으로 냉동인간의 부활에도 도움이 될 것으로 예상된다.

투과전자현미경은 0.004nm(나노미터) 정도로 아주 짧은 파장의 전자빔을 이용하기 때문에 가시광선을 이용하는 광학현미경 보다 약 1000배 높은 분해능을 갖고 있다.

따라서 계면의 결정구조와 격자결함 등 원자단위까지 분석이 가능해 최근 다양한 종류의 차세대 신소재 연구에 필수적인 장비로 사용되고 있다.

그러나 투과전자현미경은 10-2~10-4기압(atm)의 고진공상태에서 사용하기 때문에 액체는 고정이 되지 않고 즉시 공중으로 분해돼 관찰할 수 없었다. 게다가 투과전자현미경의 원리상 전자빔이 수백 나노미터(nm) 이하의 시편을 투과해야 되는데 액체를 그만큼 얇게 만드는 것은 매우 어려웠다.

그러나 이 교수 연구팀은 꿈의 신소재인 그래핀을 이용, 수백 나노미터 두께로 액체를 가두는 데 성공해 이러한 문제들을 해결했다.

탄소원자들이 육각 벌집모양의 한 층으로 이루어진 그래핀은 두께가 0.34nm로 지금까지 합성할 수 있는 물질 들 중 가장 얇은 물질로 알려져 있다.

그래핀으로 나노미터 크기의 결정이 담긴 액체를 감싸면 투과전자현미경 안에서 그래핀이 투명하게 보인다. 또한 액체를 감싸고 있는 그래핀은 강도가 매우 뛰어나 고진공 환경에서도 액체를 고정시킬 수 있다.

즉, 투명한 유리 어항에 담긴 물속의 물고기들을 눈으로 볼 수 있는 것처럼 투명한 그래핀을 이용해 액체를 담아 그 속에 있는 결정들을 원자단위에서 관찰 할 수 있는 것이다.

연구팀은 이를 이용해 세계 최초로 액체 안에서 원자단위로 백금 결정들이 초기 형성되는 것과 성장과정을 관찰하는 데 성공했다.

이정용 교수는 “이번 연구 결과는 그동안 베일에 싸여있던 액체 속에서 일어나는 많은 과학현상들을 원자단위로 규명할 수 있는 원천기술로 평가받고 있다”며 “사람의 혈액 속에서 일어나는 유기물이나 무기물의 반응들까지도 규명할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

한편, 이번 연구는 KAIST 신소재공학과 이정용 교수의 지도아래 육종민 박사(제1저자)가 박사학위 논문으로 미국 UC버클리대 알리비사토스 교수, 제틀 교수와 공동으로 수행했다.

그림 1. 그래핀 두 층으로 이루어진 그래핀 액체 용기를 보여주는 모식도이다. 회색으로 보여지는 그래핀이 위아래로 두층이 있고 그 사이에 백금 원자들을 포함한 유기 용액의 액체가 담겨있다.

그림 2. 가장 왼쪽의 녹색 모식도는 두 개의 백금 결정들이 서로 결합하는 것을 보여준다. 이것을 실제 투과전자현미경 안에서 두 개의 백금 결정들을 원자 단위에서 관찰한 것이 두 번째 사진이다. 화살표로 표시된 것이 두 개의 백금 결정들이다. 현재 백금 결정들은 액체 안에 담겨 있는 상태이다. 오른쪽으로 갈수록 시간이 지남에 따라 두 개의 백금 결정들이 하나로 합쳐지면서 그 모양이 육각형으로 변해가는 것을 볼 수 있다. 이 투과전자현미경 사진에서 백금들 안에 하얀 점들은 원자가 아니고 원자의 규칙을 보여주는 격자 사진이다. 이 격자 사진의 하얀 점들은 원자와 1대 1로 매칭할 수 있다. 즉, 이것은 원자 단위에서 관찰된 것이다.

그림 3. 그래핀 액체 용기 안에서 백금 원자들을 포함한 액체에 투과전자현미경을 이용해 전자 빔을 조사하였을 때 백금 결정들이 자라나는 것을 역동적인 모식도로 표현한 것이다.

2012.04.06 조회수 20067 강석중 교수, 아시아 최초 '쏘스먼 어워드' 수상

우리 대학 신소재공학과 강석중 교수가 지난 10월 16~20일까지 미국 오하이오주 콜럼버스Columbus)에서 개최된 ‘미국세라믹학회 제 113차 연례학술대회’에서 쏘스먼 어워드(Sosman Award)상을 수상했다.

"쏘스먼 어워드"는 110여년의 역사를 가진 미국세라믹학회가 세라믹 기초학술분야에서 탁월한 연구성과를 낸 과학자에게 수여하는 상으로 1973년부터 매년 시상했으며 아시아인으로는 강 교수가 처음이다.

강 교수는 ▲세라믹 소재의 물리적 성질에 지대한 영향을 미치는 미세구조가 소재의 제조·가공 중에 어떻게 변화하는지에 관한 원리규명 ▲재료 미세조직 분야에서 새로운 연구방향 제시 ▲ 관련분야 240여 편의 논문과 10건의 특허출원 등 세라믹 분야 발전에 기여한 공적을 인정받았다.

이번 학술대회는 2011년도 재료연합학술회의(Materials Science and Technology 2011)의 일환으로 개최됐으며 강 교수의 수상을 기념하는 심포지움도 개최됐다.

2011.11.10 조회수 13303

강석중 교수, 아시아 최초 '쏘스먼 어워드' 수상

우리 대학 신소재공학과 강석중 교수가 지난 10월 16~20일까지 미국 오하이오주 콜럼버스Columbus)에서 개최된 ‘미국세라믹학회 제 113차 연례학술대회’에서 쏘스먼 어워드(Sosman Award)상을 수상했다.

"쏘스먼 어워드"는 110여년의 역사를 가진 미국세라믹학회가 세라믹 기초학술분야에서 탁월한 연구성과를 낸 과학자에게 수여하는 상으로 1973년부터 매년 시상했으며 아시아인으로는 강 교수가 처음이다.

강 교수는 ▲세라믹 소재의 물리적 성질에 지대한 영향을 미치는 미세구조가 소재의 제조·가공 중에 어떻게 변화하는지에 관한 원리규명 ▲재료 미세조직 분야에서 새로운 연구방향 제시 ▲ 관련분야 240여 편의 논문과 10건의 특허출원 등 세라믹 분야 발전에 기여한 공적을 인정받았다.

이번 학술대회는 2011년도 재료연합학술회의(Materials Science and Technology 2011)의 일환으로 개최됐으며 강 교수의 수상을 기념하는 심포지움도 개최됐다.

2011.11.10 조회수 13303 제1회 정문술 과학저널리즘 상 시상

- 대상에 동아일보-동아사이언스, 방송부문상에 KBS

우리 학교는 6일 오후 4시 서울 중구 프레스센터 매화홀에서 서남표 총장과 한국과학창의재단 강혜련 이사장 및 수상자들이 참석한 가운데 ‘제1회 정문술 과학저널리즘 상’ 시상식을 갖는다.

‘정문술 과학저널리즘 상’은 정문술 전 미래산업 회장(전 KAIST 이사장)이 2001년 KAIST에 기부한 300억원 중 일부인 10억원을 기금으로, 과학기술의 발전에 기여한 언론에게 수여하는 상이다.

시행 첫해인 올해의 대상은 일본 원전사고를 집중 보도한 동아일보-동아사이언스(김상수, 김규태, 김창원, 이현경, 서영표, 이영혜, 원호섭 기자)의 기획시리즈 기사인 ‘원전 강국, 안전나사를 조이자’가 선정됐다. 대상작은 후쿠시마 원전 사고에 대한 전문가와 일반인의 시각을 잘 조명하고, 향후 우리나라의 원전 사고에 대한 원인 및 책임소재 규명에 있어 보완책 점검과 대책마련, 중국의 원전사고 대비 등을 전문적이면서도 일반인들이 이해하기 쉽게 다룬 점을 높이 평가받았다.

부문상 수상은 KBS(이은정, 이이슬, 조지현 기자)의 ‘한국 원전은 안전한가?’가 선정됐다. 이웃나라 일본의 원전사고에 대한 실상을 통해 원전의 안전한 이용에 대한 대중의 인식을 높이고, 한국 원전의 안전성을 전문적이면서도 알기 쉽게 설명한 점을 인정받았다.

수상자에게는 대상 2천만원, 부문상 1백만원이 부상으로 각각 수여된다.

시상식 후에는 과학에 대한 올바른 대중적 이해와 소통, 그리고 과학 저널리즘이 나아가야 할 올바른 방향에 대해 논의하는 자리가 마련됐다.

이 자리에서는 ‘제1회 과학저널리즘 리뷰 컨퍼런스(Science Journalism Review Conference)’가 열리며, 올해는 ‘일본 후쿠시마 원전 사고 보도에 대한 뉴스 프레임 분석 연구결과’에 대해 다룰 예정이다.

2011.10.06 조회수 15267

제1회 정문술 과학저널리즘 상 시상

- 대상에 동아일보-동아사이언스, 방송부문상에 KBS

우리 학교는 6일 오후 4시 서울 중구 프레스센터 매화홀에서 서남표 총장과 한국과학창의재단 강혜련 이사장 및 수상자들이 참석한 가운데 ‘제1회 정문술 과학저널리즘 상’ 시상식을 갖는다.

‘정문술 과학저널리즘 상’은 정문술 전 미래산업 회장(전 KAIST 이사장)이 2001년 KAIST에 기부한 300억원 중 일부인 10억원을 기금으로, 과학기술의 발전에 기여한 언론에게 수여하는 상이다.

시행 첫해인 올해의 대상은 일본 원전사고를 집중 보도한 동아일보-동아사이언스(김상수, 김규태, 김창원, 이현경, 서영표, 이영혜, 원호섭 기자)의 기획시리즈 기사인 ‘원전 강국, 안전나사를 조이자’가 선정됐다. 대상작은 후쿠시마 원전 사고에 대한 전문가와 일반인의 시각을 잘 조명하고, 향후 우리나라의 원전 사고에 대한 원인 및 책임소재 규명에 있어 보완책 점검과 대책마련, 중국의 원전사고 대비 등을 전문적이면서도 일반인들이 이해하기 쉽게 다룬 점을 높이 평가받았다.

부문상 수상은 KBS(이은정, 이이슬, 조지현 기자)의 ‘한국 원전은 안전한가?’가 선정됐다. 이웃나라 일본의 원전사고에 대한 실상을 통해 원전의 안전한 이용에 대한 대중의 인식을 높이고, 한국 원전의 안전성을 전문적이면서도 알기 쉽게 설명한 점을 인정받았다.

수상자에게는 대상 2천만원, 부문상 1백만원이 부상으로 각각 수여된다.

시상식 후에는 과학에 대한 올바른 대중적 이해와 소통, 그리고 과학 저널리즘이 나아가야 할 올바른 방향에 대해 논의하는 자리가 마련됐다.

이 자리에서는 ‘제1회 과학저널리즘 리뷰 컨퍼런스(Science Journalism Review Conference)’가 열리며, 올해는 ‘일본 후쿠시마 원전 사고 보도에 대한 뉴스 프레임 분석 연구결과’에 대해 다룰 예정이다.

2011.10.06 조회수 15267 꿈의 소재

- 초고성능의 차세대 전자소자 등에의 그래핀 응용가능성 높여 -

그간 개념상으로만 알려졌던 그래핀의 미세한 주름 구조와 도메인 구조, 그 구조들의 생성원리 및 열처리 공정을 통한 주름구조 제어 가능성이 우리 학교 연구진에 의해 최초로 규명되었다.

우리 학교 EEWS대학원 박정영 교수와 건국대 박배호 교수팀이 주도한 이번 연구 결과는 세계 3대 과학저널(네이처, 사이언스, 셀) 중 하나인 ‘사이언스(Science)’誌에 8월 중 게재될 예정이며, 이에 앞서 ‘사이언스 온라인 속보(Science Express)’에 7월 1일자(한국시간)로 소개되었다.

연구진은 기계적 박리법을 이용해 제작한 그래핀 박막을 원자힘 현미경을 이용하여 측정한 결과 물리적으로 똑같은 특성을 지닌 단일층 그래핀 내에서 마찰력이 현저히 다른 구역(비등방성 마찰력 도메인)이 존재하는 것을 발견하였다.

또한 연구진은 마찰력의 차이가 발생하는 원인을 밝히는 과정에서 그래핀에 잔주름의 방향이 다른 구역(domain, 도메인)이 존재함을 밝혔고, 적절한 열처리 공정을 이용하면 이런 구역구분이 없어지며 전체가 일정한 마찰력을 보이도록 재구성할 수 있음을 보였다.

연구진은 “본 연구는 주름구역의 존재를 최초로 확인하였다는 점과 주름구조의 제어 가능성을 보임으로써 휘어지는 전자소자 등에의 응용가능성을 한 단계 확장시켰다는데 의의가 있고, 향후 활발한 후속연구를 기대한다”라고 밝혔다.

본 연구의 특이한 점으로는 그래핀과 관련된 국내 최고의 전문가들인 서강대 정현식 교수팀, 성균관대 이창구 교수, KIAS 손영우 교수팀 등이 공동 연구에 참여했다는 점이다.

SiO2 기판위에 박리법으로 증착된 그래핀의 원자힘 현미경 이미지(좌), 마찰력 도메인 이미지(중앙), 마찰 도메인에서 예측한 잔주름 분포(우).

2011.07.01 조회수 18048

꿈의 소재

- 초고성능의 차세대 전자소자 등에의 그래핀 응용가능성 높여 -

그간 개념상으로만 알려졌던 그래핀의 미세한 주름 구조와 도메인 구조, 그 구조들의 생성원리 및 열처리 공정을 통한 주름구조 제어 가능성이 우리 학교 연구진에 의해 최초로 규명되었다.

우리 학교 EEWS대학원 박정영 교수와 건국대 박배호 교수팀이 주도한 이번 연구 결과는 세계 3대 과학저널(네이처, 사이언스, 셀) 중 하나인 ‘사이언스(Science)’誌에 8월 중 게재될 예정이며, 이에 앞서 ‘사이언스 온라인 속보(Science Express)’에 7월 1일자(한국시간)로 소개되었다.

연구진은 기계적 박리법을 이용해 제작한 그래핀 박막을 원자힘 현미경을 이용하여 측정한 결과 물리적으로 똑같은 특성을 지닌 단일층 그래핀 내에서 마찰력이 현저히 다른 구역(비등방성 마찰력 도메인)이 존재하는 것을 발견하였다.

또한 연구진은 마찰력의 차이가 발생하는 원인을 밝히는 과정에서 그래핀에 잔주름의 방향이 다른 구역(domain, 도메인)이 존재함을 밝혔고, 적절한 열처리 공정을 이용하면 이런 구역구분이 없어지며 전체가 일정한 마찰력을 보이도록 재구성할 수 있음을 보였다.

연구진은 “본 연구는 주름구역의 존재를 최초로 확인하였다는 점과 주름구조의 제어 가능성을 보임으로써 휘어지는 전자소자 등에의 응용가능성을 한 단계 확장시켰다는데 의의가 있고, 향후 활발한 후속연구를 기대한다”라고 밝혔다.

본 연구의 특이한 점으로는 그래핀과 관련된 국내 최고의 전문가들인 서강대 정현식 교수팀, 성균관대 이창구 교수, KIAS 손영우 교수팀 등이 공동 연구에 참여했다는 점이다.

SiO2 기판위에 박리법으로 증착된 그래핀의 원자힘 현미경 이미지(좌), 마찰력 도메인 이미지(중앙), 마찰 도메인에서 예측한 잔주름 분포(우).

2011.07.01 조회수 18048 생명의 기원과 진화의 비밀 풀 수 있는 열쇠(커널) 찾아내다

- Science 자매지 표지논문발표,“인간 세포의 주요기능 그대로 보존한 최소 핵심구조 규명”-

세포를 구성하는 복잡하고 거대한 분자네트워크의 주요기능을 그대로 보존한 최소 핵심구조(커널)가 국내 연구진에 의해 규명되었다.

특히 커널에는 진화적․유전적․임상적으로 매우 중요한 조절분자들이 대거 포함되어 있다는 사실이 밝혀짐에 따라, 향후 생명의 기원에 관한 기초연구와 신약 타겟 발굴 등에 큰 파급효과가 있을 것으로 기대된다.

우리 학교 조광현 교수 연구팀(김정래, 김준일, 권영근, 이황열, 팻헤슬롭해리슨)의 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 오세정)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구), 기초연구실육성사업, 시스템인포메틱스사업(칼슘대사시스템생물학) 및 WCU육성사업의 지원으로 수행되었다.

이번 연구결과는 세계적인 학술지인 ‘사이언스’의 첫 번째 자매지로서 세포신호전달분야의 권위지인 ‘사이언스 시그널링(Science Signaling)’지(5월 31일자) 표지논문에 게재되는 영예를 얻었다.

(논문명 : Reduction of Complex Signaling Networks to a Representative Kernel)

생명체를 구성하는 다양한 분자들은 사람과 마찬가지로 복잡한 관계로 얽혀 거대한 네트워크를 형성한다.

현대 생물학의 화두로 떠오른 IT와 BT의 융합학문인 ‘시스템생물학’의 발전에 따라, 생명현상은 복잡한 네트워크로 연결된 수많은 분자들의 집단 조절작용으로 이루어진다는 사실이 점차 밝혀지고 있다. 즉, 특정기능을 담당하는 단일 유전자나 단백질의 관점에서 벗어나 생명체를 하나의 ‘시스템’으로 바라보게 된 것이다.

그러나 생명체 네트워크의 방대한 규모와 복잡성으로 근본적인 작동원리를 이해하는데 여전히 한계가 있다. 일례로, 세포의 다양한 정보처리를 위해 진화해 온 인간세포 신호전달 네트워크는 현재까지 약 2,000여개의 단백질과 8,000여 가지의 상호작용으로 이루어져 있다고 알려졌고, 아직 확인되지 않은 부분까지 고려하면 실제 더욱 복잡한 네트워크일 것으로 추정된다.

생명체의 조절네트워크는 태초에 어떻게 만들어졌고, 어떻게 진화되어 왔을까? 그 복잡한 네트워크의 기능을 그대로 보존하는 단순한 핵심구조가 존재하고 그것을 찾아낼 수 있다면, 인류는 복잡한 네트워크에 대한 수많은 수수께끼를 풀 수 있을 것이다.

조광현 KAIST지정석좌교수 연구팀은 이 수수께끼의 열쇠인 복잡하고 거대한 세포 신호전달 네트워크의 기능을 그대로 보존하는 최소 핵심구조인 커널을 찾아냈다.

연구팀은 새로운 알고리즘을 개발하고, 이를 대규모 컴퓨터시뮬레이션을 통해 대장균과 효모 및 인간의 신호전달 네트워크에 적용한 결과, 각각의 커널을 확인할 수 있었다.

매우 흥미로운 사실은 이번에 찾아낸 커널이 진화적으로 가장 먼저 형성된 네트워크의 뼈대구조임이 밝혀진 것이다. 또한 커널에는 생명유지에 반드시 필요한 필수유전자뿐만 아니라 질병발생과 관련된 유전자들이 대거 포함되어 있었다.

이번 연구를 주도한 조광현 교수는 “특히 이번에 찾은 커널에는 현재까지 FDA(미국식품의양국)에서 승인한 약물의 타겟 단백질이 대량 포함되어 있어, 커널 내의 단백질들을 대상으로 향후 새로운 신약 타겟이 발굴될 가능성이 높아, 산업적으로도 큰 파급효과가 있을 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

<세포내 신호전달네트워크에 존재하는 최소 핵심구조 "커널">

<논문표지>

2011.06.22 조회수 22370

생명의 기원과 진화의 비밀 풀 수 있는 열쇠(커널) 찾아내다

- Science 자매지 표지논문발표,“인간 세포의 주요기능 그대로 보존한 최소 핵심구조 규명”-

세포를 구성하는 복잡하고 거대한 분자네트워크의 주요기능을 그대로 보존한 최소 핵심구조(커널)가 국내 연구진에 의해 규명되었다.

특히 커널에는 진화적․유전적․임상적으로 매우 중요한 조절분자들이 대거 포함되어 있다는 사실이 밝혀짐에 따라, 향후 생명의 기원에 관한 기초연구와 신약 타겟 발굴 등에 큰 파급효과가 있을 것으로 기대된다.

우리 학교 조광현 교수 연구팀(김정래, 김준일, 권영근, 이황열, 팻헤슬롭해리슨)의 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 오세정)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구), 기초연구실육성사업, 시스템인포메틱스사업(칼슘대사시스템생물학) 및 WCU육성사업의 지원으로 수행되었다.

이번 연구결과는 세계적인 학술지인 ‘사이언스’의 첫 번째 자매지로서 세포신호전달분야의 권위지인 ‘사이언스 시그널링(Science Signaling)’지(5월 31일자) 표지논문에 게재되는 영예를 얻었다.

(논문명 : Reduction of Complex Signaling Networks to a Representative Kernel)

생명체를 구성하는 다양한 분자들은 사람과 마찬가지로 복잡한 관계로 얽혀 거대한 네트워크를 형성한다.

현대 생물학의 화두로 떠오른 IT와 BT의 융합학문인 ‘시스템생물학’의 발전에 따라, 생명현상은 복잡한 네트워크로 연결된 수많은 분자들의 집단 조절작용으로 이루어진다는 사실이 점차 밝혀지고 있다. 즉, 특정기능을 담당하는 단일 유전자나 단백질의 관점에서 벗어나 생명체를 하나의 ‘시스템’으로 바라보게 된 것이다.

그러나 생명체 네트워크의 방대한 규모와 복잡성으로 근본적인 작동원리를 이해하는데 여전히 한계가 있다. 일례로, 세포의 다양한 정보처리를 위해 진화해 온 인간세포 신호전달 네트워크는 현재까지 약 2,000여개의 단백질과 8,000여 가지의 상호작용으로 이루어져 있다고 알려졌고, 아직 확인되지 않은 부분까지 고려하면 실제 더욱 복잡한 네트워크일 것으로 추정된다.

생명체의 조절네트워크는 태초에 어떻게 만들어졌고, 어떻게 진화되어 왔을까? 그 복잡한 네트워크의 기능을 그대로 보존하는 단순한 핵심구조가 존재하고 그것을 찾아낼 수 있다면, 인류는 복잡한 네트워크에 대한 수많은 수수께끼를 풀 수 있을 것이다.

조광현 KAIST지정석좌교수 연구팀은 이 수수께끼의 열쇠인 복잡하고 거대한 세포 신호전달 네트워크의 기능을 그대로 보존하는 최소 핵심구조인 커널을 찾아냈다.

연구팀은 새로운 알고리즘을 개발하고, 이를 대규모 컴퓨터시뮬레이션을 통해 대장균과 효모 및 인간의 신호전달 네트워크에 적용한 결과, 각각의 커널을 확인할 수 있었다.

매우 흥미로운 사실은 이번에 찾아낸 커널이 진화적으로 가장 먼저 형성된 네트워크의 뼈대구조임이 밝혀진 것이다. 또한 커널에는 생명유지에 반드시 필요한 필수유전자뿐만 아니라 질병발생과 관련된 유전자들이 대거 포함되어 있었다.

이번 연구를 주도한 조광현 교수는 “특히 이번에 찾은 커널에는 현재까지 FDA(미국식품의양국)에서 승인한 약물의 타겟 단백질이 대량 포함되어 있어, 커널 내의 단백질들을 대상으로 향후 새로운 신약 타겟이 발굴될 가능성이 높아, 산업적으로도 큰 파급효과가 있을 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

<세포내 신호전달네트워크에 존재하는 최소 핵심구조 "커널">

<논문표지>

2011.06.22 조회수 22370 서남표 총장, SDPS '평생업적상' 수상

서남표 총장이 세계적인 학회인 ‘국제디자인프로세스과학회(The Society for Design and Process Science, SDPS)’로부터 과학계의 변혁을 선도해온 공로를 인정받아 ‘평생업적상’을 수상한다.

1995년에 설립된 SDPS는 세계 공학자 간 정보 교환과 연구 교류를 도모하는 비영리 학회다. 이 학회는 다양한 학문 분야에서 창출된 지식의 효과적인 통합을 위해 다학제간 연구협력을 도모하고, 인류가 직면한 난제를 통합적인 관점에서 해결할 수 있는 기술개발을 촉진시키기 위해 만들어졌다.

설립회원으로는 허버트 사이먼(Herbert Simon) 카네기 멜론대 컴퓨터공학과 교수와 조지 코즈메츠키(George Kozmetsky) 텍사스 대학교(오스틴) 경영대학원학장이 있다.

허버트 사이먼 교수는 ‘의사결정이론’, ‘정보처리이론’ 및 ‘인공지능이론’의 창시자이자 1978년 노벨 경제학상을 수상했으며, 20세기 미국의 대표적인 지성인으로 꼽힌다.

조지 코즈메츠키 교수는 석유로 축적된 텍사스 주의 부를 기부금으로 끌어들여 텍사스 대학이 오늘날의 명성을 얻는데 결정적인 역할을 했다. 또한, ‘질 좋은 공교육의 필요성’을 강조하고 이를 위해 사회 자선가로도 활발하게 활동했다.

SDPS에서는 매년 ‘통합디자인 및 프로세스기술(Integrated Design and Process Technology)국제학회’를 개최하고 있으며, 2011년 학회는 6월12일부터 16일까지 제주도 하야트 레전시 호텔에서 열린다.

이 학회에서 서 총장은 자신의 연구 이론인 ‘공리디자인이론(Axiomatic Design Theory)’, ‘복잡성이론(Complexity Theory)’ 및 ‘혁신이론(Innovation Theory)’을 통해 최적의 공학 디자인을 찾아내고, 기존 디자인 문제 해결을 위해 타 학문간의 융합을 강조한 연구 방법론을 제시, 세계과학계에 공헌한 업적을 인정받아, ‘변혁을 선도한 과학자로서 평생업적상(Transformative Achievement Medal)"을 수상한다. 올해(2010년) 수상자는 스티븐 와인버그(Steven Weinberg) 교수(텍사스 대학)로 1979년 노벨물리학상을 받았다.

학회는 초정된 연사들의 기조연설 및 의제 발표로 진행되며, 발표된 논문은 책자로 발간된다. 내년 학회의 주제는 ‘변혁적인 통합을 통한 기술혁신’이며, 이와 관련해 서 총장은 기조연설을 할 계획이다.

2010.11.15 조회수 17163

서남표 총장, SDPS '평생업적상' 수상

서남표 총장이 세계적인 학회인 ‘국제디자인프로세스과학회(The Society for Design and Process Science, SDPS)’로부터 과학계의 변혁을 선도해온 공로를 인정받아 ‘평생업적상’을 수상한다.

1995년에 설립된 SDPS는 세계 공학자 간 정보 교환과 연구 교류를 도모하는 비영리 학회다. 이 학회는 다양한 학문 분야에서 창출된 지식의 효과적인 통합을 위해 다학제간 연구협력을 도모하고, 인류가 직면한 난제를 통합적인 관점에서 해결할 수 있는 기술개발을 촉진시키기 위해 만들어졌다.

설립회원으로는 허버트 사이먼(Herbert Simon) 카네기 멜론대 컴퓨터공학과 교수와 조지 코즈메츠키(George Kozmetsky) 텍사스 대학교(오스틴) 경영대학원학장이 있다.

허버트 사이먼 교수는 ‘의사결정이론’, ‘정보처리이론’ 및 ‘인공지능이론’의 창시자이자 1978년 노벨 경제학상을 수상했으며, 20세기 미국의 대표적인 지성인으로 꼽힌다.

조지 코즈메츠키 교수는 석유로 축적된 텍사스 주의 부를 기부금으로 끌어들여 텍사스 대학이 오늘날의 명성을 얻는데 결정적인 역할을 했다. 또한, ‘질 좋은 공교육의 필요성’을 강조하고 이를 위해 사회 자선가로도 활발하게 활동했다.

SDPS에서는 매년 ‘통합디자인 및 프로세스기술(Integrated Design and Process Technology)국제학회’를 개최하고 있으며, 2011년 학회는 6월12일부터 16일까지 제주도 하야트 레전시 호텔에서 열린다.

이 학회에서 서 총장은 자신의 연구 이론인 ‘공리디자인이론(Axiomatic Design Theory)’, ‘복잡성이론(Complexity Theory)’ 및 ‘혁신이론(Innovation Theory)’을 통해 최적의 공학 디자인을 찾아내고, 기존 디자인 문제 해결을 위해 타 학문간의 융합을 강조한 연구 방법론을 제시, 세계과학계에 공헌한 업적을 인정받아, ‘변혁을 선도한 과학자로서 평생업적상(Transformative Achievement Medal)"을 수상한다. 올해(2010년) 수상자는 스티븐 와인버그(Steven Weinberg) 교수(텍사스 대학)로 1979년 노벨물리학상을 받았다.

학회는 초정된 연사들의 기조연설 및 의제 발표로 진행되며, 발표된 논문은 책자로 발간된다. 내년 학회의 주제는 ‘변혁적인 통합을 통한 기술혁신’이며, 이와 관련해 서 총장은 기조연설을 할 계획이다.

2010.11.15 조회수 17163 세계 연구중심대학총장회의 성공 개최

우리학교는 11일 서울 웨스틴조선호텔에서 ‘과학기술시대를 이끌어 갈 연구중심대학의 역할 : 기대와 성과’라는 주제로 열린 "2010 세계 연구중심대학 총장회의(2010 International Presidential Forum)"를 성공적으로 개최했다.

올해로 제3회를 맞는 이번 회의에서는 세계를 선도하는 연구중심대학의 총장단과 국내 산·학·연·관의 리더들이 모여 21세기 연구중심대학이 나아가야 할 방향에 대해 심도 있는 토의를 가졌다.

포럼은 ‘글로벌 연구대학의 교류’와 ‘과학기술시대 연구중심대학의 역할’이라는 주제로 오전, 오후 세션으로 나눠 진행됐다.

서남표 총장은 개회사에서 “이 포럼은 연구중심대학의 롤모델을 제시하고 21세기 인류가 지속적인 발전하는데 연구중심대학이 기여할 수 있는 방법을 모색하는 뜻 깊은 자리”라고 말했다.

이어, 이기준 한국과학기술단체총연합회장은 “세계 연구대학의 공동목표는 인류가 직면한 문제를 함께 해결하는데 있다” 면서 “오늘 포럼에서 나눈 의견들이 연구대학의 미래방향을 제시하는 데 도움을 주리라 믿는다”라는 축하 메시지를 전달했다.

라스 팔레슨(Lars Pallesen) 덴마크 공과대학(Technical University of Denmark)총장은 “세계적인 수준의 차세대 공학도를 양성하기 위해서는 대학 간 교류와 공동 학위 프로그램을 강화시켜야 한다”며 “연구중심대학은 글로벌 시장에 적응할 수 있도록 문화, 국가 간의 국경을 넘어서는 학생들의 교류를 지원해야 한다”고 견해를 밝혔다.

이치로 오쿠라(Ichiro Okura) 일본 도쿄 공과대학교(Tokyo Institute of Technology) 부총장은 도쿄 기술대와 극동 아시아 지역의 4개 과학기술대가 연합해서 만든 공동체로, 과학기술 발전을 토대로 아시아에서의 기술혁신을 주도하고 고급 인력을 양성함으로써 지속가능한 세계 성장에 기여하고자 만든 ‘아시아과학기술연구대학공동체(Asian Science and Technology Pioneering Institutes of Research and Education, ASPIRE)’ 관해 주제발표를 했다.

서 총장은 “연구중심대학이 오늘날 산재한 세계적인 문제를 해결하기 위해서는 기초적인 연구를 수행하면서 새로운 아이디어를 내고 혁신기술을 발전시켜야 한다”면서 대학의 재원은 성과에 따라 선택과 집중되어야 한다”고 말했다.

자이니 우장(Zaini Ujang) 말레이시아 공과대학(Universiti Teknologi Malaysia) 부총장은 “말레이시아 정부는 ‘노동집약형 경제’에서 ‘혁신주도 경제’로 전환하여 2020년까지 선진국 대열에 합류하고자 계획을 세워두고 있고, 세계경제를 주도하기 위해서는 혁신기술이 필수인 오늘날의 과학기술시대 속에서 연구대학은 지식환경시스템을 발달시키는 중요한 역할을 하고 있다”며 말레이시아 연구대학이 혁신주도경제시대에 어떤 식의 전략을 세워 창의성과 혁신을 가져오는 연구대학을 육성했는지를 말레이시아 기술대학의 사례를 들어 설명했다.

타드 라우센(Tod A. Laursen) 칼리파 과학기술연구대학(KUSTAR) 총장은 “KUSTAR는 아랍에미리트의 오일주도 경제를 지식기반경제로 전환하는데 필요한 과학기술지원과 인적자원을 제공하는데 주도적인 역할을 하고 있다”고 하면서 “KUSTAR가 아랍지역뿐만 아니라 세계적인 공과대학이 되도록 국제적인 협력을 지속적으로 강화할 것“ 이라고 했다.

덴마크공대, UAE 칼리파 과학기술연구대학, 이스라엘공대, 조지아공대, 호주 퀸즈랜드 대학, 일본 동경공대, 싱가폴 난양공대, 말레이시아공대, 홍콩과기대를 비롯한 15개국 24개 해외대학 총장 및 부총장 등 30여명과 한양대총장, 한동대 총장, 국내 기업 및 협회관계자, 정부 관료 등 총 40여명의 국내·외 인사가 이번 포럼에 참석했다.(끝)

2010.10.11 조회수 25475

세계 연구중심대학총장회의 성공 개최

우리학교는 11일 서울 웨스틴조선호텔에서 ‘과학기술시대를 이끌어 갈 연구중심대학의 역할 : 기대와 성과’라는 주제로 열린 "2010 세계 연구중심대학 총장회의(2010 International Presidential Forum)"를 성공적으로 개최했다.

올해로 제3회를 맞는 이번 회의에서는 세계를 선도하는 연구중심대학의 총장단과 국내 산·학·연·관의 리더들이 모여 21세기 연구중심대학이 나아가야 할 방향에 대해 심도 있는 토의를 가졌다.

포럼은 ‘글로벌 연구대학의 교류’와 ‘과학기술시대 연구중심대학의 역할’이라는 주제로 오전, 오후 세션으로 나눠 진행됐다.

서남표 총장은 개회사에서 “이 포럼은 연구중심대학의 롤모델을 제시하고 21세기 인류가 지속적인 발전하는데 연구중심대학이 기여할 수 있는 방법을 모색하는 뜻 깊은 자리”라고 말했다.

이어, 이기준 한국과학기술단체총연합회장은 “세계 연구대학의 공동목표는 인류가 직면한 문제를 함께 해결하는데 있다” 면서 “오늘 포럼에서 나눈 의견들이 연구대학의 미래방향을 제시하는 데 도움을 주리라 믿는다”라는 축하 메시지를 전달했다.

라스 팔레슨(Lars Pallesen) 덴마크 공과대학(Technical University of Denmark)총장은 “세계적인 수준의 차세대 공학도를 양성하기 위해서는 대학 간 교류와 공동 학위 프로그램을 강화시켜야 한다”며 “연구중심대학은 글로벌 시장에 적응할 수 있도록 문화, 국가 간의 국경을 넘어서는 학생들의 교류를 지원해야 한다”고 견해를 밝혔다.

이치로 오쿠라(Ichiro Okura) 일본 도쿄 공과대학교(Tokyo Institute of Technology) 부총장은 도쿄 기술대와 극동 아시아 지역의 4개 과학기술대가 연합해서 만든 공동체로, 과학기술 발전을 토대로 아시아에서의 기술혁신을 주도하고 고급 인력을 양성함으로써 지속가능한 세계 성장에 기여하고자 만든 ‘아시아과학기술연구대학공동체(Asian Science and Technology Pioneering Institutes of Research and Education, ASPIRE)’ 관해 주제발표를 했다.

서 총장은 “연구중심대학이 오늘날 산재한 세계적인 문제를 해결하기 위해서는 기초적인 연구를 수행하면서 새로운 아이디어를 내고 혁신기술을 발전시켜야 한다”면서 대학의 재원은 성과에 따라 선택과 집중되어야 한다”고 말했다.

자이니 우장(Zaini Ujang) 말레이시아 공과대학(Universiti Teknologi Malaysia) 부총장은 “말레이시아 정부는 ‘노동집약형 경제’에서 ‘혁신주도 경제’로 전환하여 2020년까지 선진국 대열에 합류하고자 계획을 세워두고 있고, 세계경제를 주도하기 위해서는 혁신기술이 필수인 오늘날의 과학기술시대 속에서 연구대학은 지식환경시스템을 발달시키는 중요한 역할을 하고 있다”며 말레이시아 연구대학이 혁신주도경제시대에 어떤 식의 전략을 세워 창의성과 혁신을 가져오는 연구대학을 육성했는지를 말레이시아 기술대학의 사례를 들어 설명했다.

타드 라우센(Tod A. Laursen) 칼리파 과학기술연구대학(KUSTAR) 총장은 “KUSTAR는 아랍에미리트의 오일주도 경제를 지식기반경제로 전환하는데 필요한 과학기술지원과 인적자원을 제공하는데 주도적인 역할을 하고 있다”고 하면서 “KUSTAR가 아랍지역뿐만 아니라 세계적인 공과대학이 되도록 국제적인 협력을 지속적으로 강화할 것“ 이라고 했다.

덴마크공대, UAE 칼리파 과학기술연구대학, 이스라엘공대, 조지아공대, 호주 퀸즈랜드 대학, 일본 동경공대, 싱가폴 난양공대, 말레이시아공대, 홍콩과기대를 비롯한 15개국 24개 해외대학 총장 및 부총장 등 30여명과 한양대총장, 한동대 총장, 국내 기업 및 협회관계자, 정부 관료 등 총 40여명의 국내·외 인사가 이번 포럼에 참석했다.(끝)

2010.10.11 조회수 25475 제9회 카포전, 17~18일 POSTECH서 개최

대한민국 최고의 과학두뇌로 손꼽히는 KAIST와 POSTECH이 포항에서 맞붙는다.

KAIST와 POSTECH은 오는 17~18일 이틀간 POSTECH에서 양교 학생 1천 6백여 명이 참가한 가운데 ‘제9회 KAIST-POSTECH 학생대제전(이하 카포전)’을 개최한다.

‘사이언스 워(Science War)’란 명칭으로도 잘 알려져 있는 카포전은, 지난 2002년 KAIST와 POSTECH이 양교 학생들의 활발한 교류를 목적으로 1년마다 치르는 정기교류전으로 장소를 서로 번갈아가며 개최한다.

카포전은 국내 최고의 이공계 두뇌들이 참가하는 행사에 걸맞게 △해킹대회, 과학퀴즈, 인공지능 프로그래밍대회와 같은 과학 경기와 △스타크래프트 △야구, 농구 축구 등 운동경기 △달걀을 설치한 물로켓을 날려 달걀의 파손 여부로 승부를 결정하는 ‘Egg Rocket’ △양초를 이용한 모형에너지 경주인 ‘양초자동차속도전’을 진행하는 번외경기 등 다양한 행사가 펼쳐진다.

이외 부대행사로는 양교 동아리별 교류의 시간과 댄스배틀, 맥주파티, 많은 학생이 참여 가능한 래비린스(인터넷 미궁게임의 일종) 대한민국 대표 록밴드 노브레인 초청공연 등도 마련된다.

KAIST와 POSTECH은 다양하고 재미있는 과학경기를 펼침으로써 두 대학의 교류를 증진시키는 한편, 어렵고 까다롭다는 편견을 가진 이공계 학문을 일반 대중들이 쉽게 접할 수 있는 기회를 제공할 것으로 기대하고 있다.

카포전은 매년 9월 중순 개최되며 대회 명칭은 어느 학교에서 열리느냐에 따라 결정된다. 주관대학을 뒤에 표기하는 원칙에 따라 올해는 POSTECH에서 개최되어 카포전이라고 불린다.

한편, 지난 2009년 개최 예정이었던 제8회 카포전은 신종플루의 전국적인 확산으로 인해 취소된 바 있다.

2010.09.15 조회수 17537

제9회 카포전, 17~18일 POSTECH서 개최

대한민국 최고의 과학두뇌로 손꼽히는 KAIST와 POSTECH이 포항에서 맞붙는다.

KAIST와 POSTECH은 오는 17~18일 이틀간 POSTECH에서 양교 학생 1천 6백여 명이 참가한 가운데 ‘제9회 KAIST-POSTECH 학생대제전(이하 카포전)’을 개최한다.

‘사이언스 워(Science War)’란 명칭으로도 잘 알려져 있는 카포전은, 지난 2002년 KAIST와 POSTECH이 양교 학생들의 활발한 교류를 목적으로 1년마다 치르는 정기교류전으로 장소를 서로 번갈아가며 개최한다.

카포전은 국내 최고의 이공계 두뇌들이 참가하는 행사에 걸맞게 △해킹대회, 과학퀴즈, 인공지능 프로그래밍대회와 같은 과학 경기와 △스타크래프트 △야구, 농구 축구 등 운동경기 △달걀을 설치한 물로켓을 날려 달걀의 파손 여부로 승부를 결정하는 ‘Egg Rocket’ △양초를 이용한 모형에너지 경주인 ‘양초자동차속도전’을 진행하는 번외경기 등 다양한 행사가 펼쳐진다.

이외 부대행사로는 양교 동아리별 교류의 시간과 댄스배틀, 맥주파티, 많은 학생이 참여 가능한 래비린스(인터넷 미궁게임의 일종) 대한민국 대표 록밴드 노브레인 초청공연 등도 마련된다.

KAIST와 POSTECH은 다양하고 재미있는 과학경기를 펼침으로써 두 대학의 교류를 증진시키는 한편, 어렵고 까다롭다는 편견을 가진 이공계 학문을 일반 대중들이 쉽게 접할 수 있는 기회를 제공할 것으로 기대하고 있다.

카포전은 매년 9월 중순 개최되며 대회 명칭은 어느 학교에서 열리느냐에 따라 결정된다. 주관대학을 뒤에 표기하는 원칙에 따라 올해는 POSTECH에서 개최되어 카포전이라고 불린다.

한편, 지난 2009년 개최 예정이었던 제8회 카포전은 신종플루의 전국적인 확산으로 인해 취소된 바 있다.

2010.09.15 조회수 17537 톰슨칼럼 Engineers, artists not on opposite ends

Mary Kathryn Thompson 건설및환경공학과교수가

코리아헤럴드 2010년 7월 23일(금)자 칼럼을 실었다.

제목: Engineers, artists not on opposite ends

신문: 코리아헤럴드

저자: Mary Kathryn Thompson 건설및환경공학과교수

일시: 2010년 7월 23일(금)

기사보기: Engineers, artists not on opposite ends

2010.07.23 조회수 11914

톰슨칼럼 Engineers, artists not on opposite ends

Mary Kathryn Thompson 건설및환경공학과교수가

코리아헤럴드 2010년 7월 23일(금)자 칼럼을 실었다.

제목: Engineers, artists not on opposite ends

신문: 코리아헤럴드

저자: Mary Kathryn Thompson 건설및환경공학과교수

일시: 2010년 7월 23일(금)

기사보기: Engineers, artists not on opposite ends

2010.07.23 조회수 11914 Thompson칼럼 Modern-day masterpieces in science

Mary Kathryn Thompson 건설및환경공학과교수가

코리아헤럴드 2010년 7월 6일(화)자 칼럼을 실었다.

제목: Modern-day masterpieces in science

신문: 코리아헤럴드

저자: Mary Kathryn Thompson 건설및환경공학과교수

일시: 2010년 7월 6일 (화)

기사보기: Modern-day masterpieces in science

2010.07.06 조회수 10203

Thompson칼럼 Modern-day masterpieces in science

Mary Kathryn Thompson 건설및환경공학과교수가

코리아헤럴드 2010년 7월 6일(화)자 칼럼을 실었다.

제목: Modern-day masterpieces in science

신문: 코리아헤럴드

저자: Mary Kathryn Thompson 건설및환경공학과교수

일시: 2010년 7월 6일 (화)

기사보기: Modern-day masterpieces in science

2010.07.06 조회수 10203