-

전자빔 활용해 탄소중립 시대를 향한 기체 분리막 개발

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 전자빔을 탄소 분리막에 쏘아 0.05nm(나노미터) 이하의 크기 차이를 갖는 기체 혼합물을 효율적으로 분리할 수 있는 기체 분리막을 개발했다고 27일 밝혔다.

탄소 분자체 분리막(carbon molecular sieve membrane)은 기존 고분자 분리막 대비 높은 선택도(selectivity)와 투과도(permeability)를 동시에 충족시켜 유망한 재료로 거론되고 있으나, 매우 작은 크기 차이를 지닌 분자쌍을 효율적으로 분리하는데 어려움을 겪고 있다. 이번 연구는 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 탄소 분리막의 (초)미세다공성을 조절하는 새로운 방법으로 전자 조사(electron irradiation)를 제안하며, 연구팀이 개발한 기술은 조사량에 따라 목표 분자를 설정할 수 있는 기술이다.

생명화학공학과 오반석 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)'에 온라인 게재됐다. (논문명 : Electron-mediated control of nanoporosity for targeted molecular separation in carbon membranes)

여러 화학종이 포함된 혼합물을 고순도로 분리하는 과정은 구성 분자의 끓는점 차이에 기인한 증류법을 활용하며, 이는 분리 공정에 막대한 열에너지 소비를 일으킨다. 특히, 경질 올레핀/파라핀 및 수소/이산화탄소 분리는 각각 고분자 합성 공정과 수소 생산에 핵심적 역할을 하며 사회경제 기반에 필수적이므로 이와 같은 기체 분자쌍을 고효율, 저탄소 분리 공정을 통해 이뤄내는 것이 필요하다.

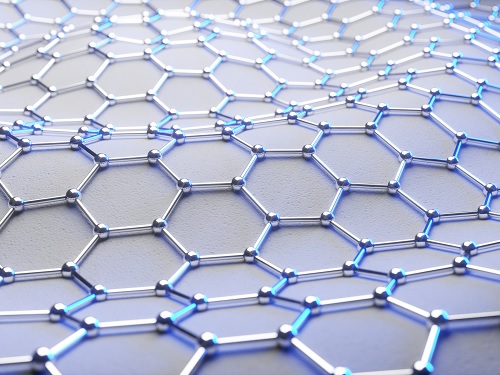

이번 연구팀이 제안한 탄소 분리막의 전자 조사 조절은 탄소나노튜브 같은 탄소 입자(carbon particle)에 고에너지 전자빔을 조사할 때 독특한 구조가 형성되는 것에 착안해 진행됐다. 높은 에너지를 지닌 전자가 탄소 입자에 조사되면 입자 내에 빈자리(vacancy) 및 틈새(interstitial) 같은 탄소 결함(defects)이 생성되며, 이는 탄소 입자 간 또는 외부 분자와의 결합을 촉진시켜 기존 입자와 구분되는 독특한 탄소 구조가 생성된다.

탄소 분리막 또한 탄소 가닥(strand) 및 판(plate)으로 이뤄져 있기에 전자 조사를 통해 분리막 내의 미세구조를 변화시켜 기공 크기를 원하는 분리 기체쌍에 조절할 수 있다. 또한, 전자 조사는 이미 산업에서 오랫동안 상용화돼 온 기술로써 조사량 제어 및 대량화 용이성 등 여러 측면에서 장점을 지닌다.

이번 연구는 그동안 온도 및 대기 조성 등 열분해(pyrolysis) 조건에만 국한되어 있는 기존의 탄소 분리막 미세다공성 조절방식에서 벗어나 전자 조사를 새로운 조절방식으로 제안한다. 연구팀은 전자빔이 탄소 분리막에 조사되면 분리막 표면의 산소 기능화 및 초미세기공(ultramicropore) 수축이 일어남을 드러냈으며, 조사량 제어를 통해 기공 치수를 설정했다.

특히, 탄소 분리막 내 0.7nm 이하의 초미세기공은 전자 조사량에 따라 0.4nm 혹은 그 이하의 기공 크기 분포를 지니게 되었으며 이는 분리막의 확산 선택적 분리능을 높여 0.05nm 이하의 크기 차이를 지닌 분자쌍을 정밀하게 걸러낼 수 있게 한다. 예를 들어, 낮은 조사량 범위에서(~250kGy, 1kGy=1kJ/kg) 탄소 분리막의 에틸렌/에탄 분리능력이 3배 이상 향상됐고 높은 조사량에서(1000~2000kGy) 수소/이산화탄소 선택도가 80에 이르는 고성능 탄소 분리막이 제시됐다.

연구팀은 그동안 분리에 어려움을 겪었던 여러 기체 혼합물을 전자 조사된 탄소 분리막을 이용해 성공적으로 분리했으며, 분리막의 상용화와 더불어 분리막의 적용 범위를 획기적으로 확대할 가능성을 보였다. 경질 올레핀/파라핀 분리는 전 세계 에너지 소비의 약 0.3%를 차지할 만큼 많은 에너지가 소모되는 공정이지만 수많은 소재의 원료로 활용되므로 해당 공정을 저비용, 저에너지 공정으로 전환 시키는 것이 초미의 관심사다.

연구를 주도한 생명화학공학과 고동연 교수는 "2018년부터 시작된 수소 경제 도입 및 활성화에 따라 에너지 효율적인 수소 생산은 국가의 해외 의존도를 낮추고 에너지 안보 확보와 연관되어 중요성이 날로 커지고 있다ˮ며 "전자 조사를 통한 분리막 기반의 분리 공정을 확대 적용할 수 있다면 산업계의 글로벌 경쟁력 강화와 국가 에너지 안보 확립에 이바지할 수 있을 것으로 기대한다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 기초연구사업과 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다. (No. NRF-2021R1C1C1012014, SRFC-MA1902-08)

전자빔 활용해 탄소중립 시대를 향한 기체 분리막 개발

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 전자빔을 탄소 분리막에 쏘아 0.05nm(나노미터) 이하의 크기 차이를 갖는 기체 혼합물을 효율적으로 분리할 수 있는 기체 분리막을 개발했다고 27일 밝혔다.

탄소 분자체 분리막(carbon molecular sieve membrane)은 기존 고분자 분리막 대비 높은 선택도(selectivity)와 투과도(permeability)를 동시에 충족시켜 유망한 재료로 거론되고 있으나, 매우 작은 크기 차이를 지닌 분자쌍을 효율적으로 분리하는데 어려움을 겪고 있다. 이번 연구는 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 탄소 분리막의 (초)미세다공성을 조절하는 새로운 방법으로 전자 조사(electron irradiation)를 제안하며, 연구팀이 개발한 기술은 조사량에 따라 목표 분자를 설정할 수 있는 기술이다.

생명화학공학과 오반석 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)'에 온라인 게재됐다. (논문명 : Electron-mediated control of nanoporosity for targeted molecular separation in carbon membranes)

여러 화학종이 포함된 혼합물을 고순도로 분리하는 과정은 구성 분자의 끓는점 차이에 기인한 증류법을 활용하며, 이는 분리 공정에 막대한 열에너지 소비를 일으킨다. 특히, 경질 올레핀/파라핀 및 수소/이산화탄소 분리는 각각 고분자 합성 공정과 수소 생산에 핵심적 역할을 하며 사회경제 기반에 필수적이므로 이와 같은 기체 분자쌍을 고효율, 저탄소 분리 공정을 통해 이뤄내는 것이 필요하다.

이번 연구팀이 제안한 탄소 분리막의 전자 조사 조절은 탄소나노튜브 같은 탄소 입자(carbon particle)에 고에너지 전자빔을 조사할 때 독특한 구조가 형성되는 것에 착안해 진행됐다. 높은 에너지를 지닌 전자가 탄소 입자에 조사되면 입자 내에 빈자리(vacancy) 및 틈새(interstitial) 같은 탄소 결함(defects)이 생성되며, 이는 탄소 입자 간 또는 외부 분자와의 결합을 촉진시켜 기존 입자와 구분되는 독특한 탄소 구조가 생성된다.

탄소 분리막 또한 탄소 가닥(strand) 및 판(plate)으로 이뤄져 있기에 전자 조사를 통해 분리막 내의 미세구조를 변화시켜 기공 크기를 원하는 분리 기체쌍에 조절할 수 있다. 또한, 전자 조사는 이미 산업에서 오랫동안 상용화돼 온 기술로써 조사량 제어 및 대량화 용이성 등 여러 측면에서 장점을 지닌다.

이번 연구는 그동안 온도 및 대기 조성 등 열분해(pyrolysis) 조건에만 국한되어 있는 기존의 탄소 분리막 미세다공성 조절방식에서 벗어나 전자 조사를 새로운 조절방식으로 제안한다. 연구팀은 전자빔이 탄소 분리막에 조사되면 분리막 표면의 산소 기능화 및 초미세기공(ultramicropore) 수축이 일어남을 드러냈으며, 조사량 제어를 통해 기공 치수를 설정했다.

특히, 탄소 분리막 내 0.7nm 이하의 초미세기공은 전자 조사량에 따라 0.4nm 혹은 그 이하의 기공 크기 분포를 지니게 되었으며 이는 분리막의 확산 선택적 분리능을 높여 0.05nm 이하의 크기 차이를 지닌 분자쌍을 정밀하게 걸러낼 수 있게 한다. 예를 들어, 낮은 조사량 범위에서(~250kGy, 1kGy=1kJ/kg) 탄소 분리막의 에틸렌/에탄 분리능력이 3배 이상 향상됐고 높은 조사량에서(1000~2000kGy) 수소/이산화탄소 선택도가 80에 이르는 고성능 탄소 분리막이 제시됐다.

연구팀은 그동안 분리에 어려움을 겪었던 여러 기체 혼합물을 전자 조사된 탄소 분리막을 이용해 성공적으로 분리했으며, 분리막의 상용화와 더불어 분리막의 적용 범위를 획기적으로 확대할 가능성을 보였다. 경질 올레핀/파라핀 분리는 전 세계 에너지 소비의 약 0.3%를 차지할 만큼 많은 에너지가 소모되는 공정이지만 수많은 소재의 원료로 활용되므로 해당 공정을 저비용, 저에너지 공정으로 전환 시키는 것이 초미의 관심사다.

연구를 주도한 생명화학공학과 고동연 교수는 "2018년부터 시작된 수소 경제 도입 및 활성화에 따라 에너지 효율적인 수소 생산은 국가의 해외 의존도를 낮추고 에너지 안보 확보와 연관되어 중요성이 날로 커지고 있다ˮ며 "전자 조사를 통한 분리막 기반의 분리 공정을 확대 적용할 수 있다면 산업계의 글로벌 경쟁력 강화와 국가 에너지 안보 확립에 이바지할 수 있을 것으로 기대한다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 기초연구사업과 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다. (No. NRF-2021R1C1C1012014, SRFC-MA1902-08)

2022.09.28

조회수 5038

-

바이오 화학산업에 치명적인 파지 오염 해결방안 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 중국 우한대학교 시 첸(Shi Chen), 리안롱 왕(Lianrong Wang) 교수 연구팀과 공동연구를 통해 `파지 저항성을 갖는 대장균 균주 개발'에 성공했다고 15일 밝혔다.

파지(phage)란 미생물에 대해 특이적 감염성을 갖는 바이러스를 의미한다. 파지에 감염된 미생물은 생리학적 특성이 크게 달라지거나 심한 경우 죽기 때문에 파지 오염은 미생물이 화학공장과 같은 역할을 하는 바이오 화학산업에서 치명적이다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 지난 8월 2일 게재됐다. 또한 해당 연구의 중요성을 인정받아 네이쳐 커뮤니케이션스 에디터의 하이라이트로도 선정됐다.

※ 논문명 : Systematic strategies for developing phage resistant Escherichia coli strains

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 공동 교신저자), Shi Chen(우한대학교, 공동 교신저자), Lianrong Wang(우한대학교, 공동 교신저자), Xuan Zou(우한대학교, 제1저자), Xiaohong Xiao(우한대학교, 제2저자), Ziran Mo(우한대학교, 제3저자), Yashi Ge(우한대학교, 제4저자), Xing Jiang(우한대학교, 제5저자), Ruolin Huang(우한대학교, 제6저자), Mengxue Li(우한대학교, 제7저자), Zixin Deng(우한대학교, 제8저자), 포함 총 11명

시스템 대사공학은 미생물 대사회로의 조작을 통해 여러 가지 화학물질들을 지속가능하고 친환경적인 방식으로 생산할 수 있게 하는 학문으로 전 세계적으로 심각한 화석연료 고갈 및 기후변화를 해결하는 데 있어 중요한 역할을 한다. 대장균은 시스템 대사공학적 엔지니어링에 사용되는 여러 가지 미생물 균주 중에서 가장 널리 사용되고 있는 대표적인 균주다. 시스템 대사공학의 도구 및 전략들의 발전과 이로 인해 만들어진 최적화된 미생물 균주들은 저렴하고 쉽게 구할 수 있는 원자재를 경제적 및 산업적 가치가 큰 제품으로 전환하는 데 있어 중요한 역할을 할 것이다.

이러한 재생 가능한 바이오화학산업을 구축하는데 꼭 해결돼야 하는 문제 중 하나는 발효 중 파지 오염이다. 발효 중 파지 오염은 숙주 세포에 치명적인 영향을 미치기 때문에 전체 바이오 공정의 생산성에 큰 영향을 미치며 그 결과 막대한 경제적 손실이 일어난다. 산업적 발효에서 파지 오염은 유전 공학을 통한 파지 방어 시스템 도입을 통해 효과적으로 막을 수 있다. 하지만 지금까지 알려진 대부분의 파지 방어 메커니즘은 한정된 종류의 파지만 방어할 수 있어 제한된 효과를 볼 수 있었다.

이러한 문제를 해결하기 위해 공동연구팀은 대장균 3234/A 균주에서 존재하는 외가닥 DNA(single-stranded DNA) (인산황화)phosphorothioation (이하 Ssp)라 명명한 신규 파지 방어 메커니즘을 발견 및 규명했으며 해당 Ssp 파지 방어 시스템이 산업적으로 유용한 여러 가지 대장균 균주에 적용될 수 있고, 그 결과 여러 종류의 파지를 방어할 수 있음을 확인했다.

또한 게놈 상에 Ssp 방어 모듈을 도입하고 파지 생애주기에 필수적인 유전자의 변형과 같은 체계적인 엔지니어링 전략을 개발했다. 이러한 전략들을 통해 파지 공격에 취약한 대장균 균주를 여러 가지 파지들에 내성을 부여할 수 있었으며, 이렇게 엔지니어링된 대장균들은 파지들이 있을 때도 일반적인 대장균과 똑같은 성장 속도와 생리학적 특성을 갖는 것을 확인했다. 또한 높은 농도의 파지가 존재하는 환경에서도 화학물질 및 재조합 단백질을 생산하는 능력을 유지했다는 것을 연구팀은 확인했다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 발효 산업에서 큰 문제점이었던 파지 오염을 해결하기 위해 여러 가지 파지에 대한 저항성을 부여하는 체계적인 해법을 제시했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 미생물 기반의 유용한 화학제품을 만드는 데 한 단계 앞으로 나아갈 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이번 연구는 이상엽 특훈교수 연구팀에 의해 과학기술정보통신부가 지원하는 기후환경연구개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제’의 지원을 받아 수행됐다.

바이오 화학산업에 치명적인 파지 오염 해결방안 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 중국 우한대학교 시 첸(Shi Chen), 리안롱 왕(Lianrong Wang) 교수 연구팀과 공동연구를 통해 `파지 저항성을 갖는 대장균 균주 개발'에 성공했다고 15일 밝혔다.

파지(phage)란 미생물에 대해 특이적 감염성을 갖는 바이러스를 의미한다. 파지에 감염된 미생물은 생리학적 특성이 크게 달라지거나 심한 경우 죽기 때문에 파지 오염은 미생물이 화학공장과 같은 역할을 하는 바이오 화학산업에서 치명적이다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 지난 8월 2일 게재됐다. 또한 해당 연구의 중요성을 인정받아 네이쳐 커뮤니케이션스 에디터의 하이라이트로도 선정됐다.

※ 논문명 : Systematic strategies for developing phage resistant Escherichia coli strains

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 공동 교신저자), Shi Chen(우한대학교, 공동 교신저자), Lianrong Wang(우한대학교, 공동 교신저자), Xuan Zou(우한대학교, 제1저자), Xiaohong Xiao(우한대학교, 제2저자), Ziran Mo(우한대학교, 제3저자), Yashi Ge(우한대학교, 제4저자), Xing Jiang(우한대학교, 제5저자), Ruolin Huang(우한대학교, 제6저자), Mengxue Li(우한대학교, 제7저자), Zixin Deng(우한대학교, 제8저자), 포함 총 11명

시스템 대사공학은 미생물 대사회로의 조작을 통해 여러 가지 화학물질들을 지속가능하고 친환경적인 방식으로 생산할 수 있게 하는 학문으로 전 세계적으로 심각한 화석연료 고갈 및 기후변화를 해결하는 데 있어 중요한 역할을 한다. 대장균은 시스템 대사공학적 엔지니어링에 사용되는 여러 가지 미생물 균주 중에서 가장 널리 사용되고 있는 대표적인 균주다. 시스템 대사공학의 도구 및 전략들의 발전과 이로 인해 만들어진 최적화된 미생물 균주들은 저렴하고 쉽게 구할 수 있는 원자재를 경제적 및 산업적 가치가 큰 제품으로 전환하는 데 있어 중요한 역할을 할 것이다.

이러한 재생 가능한 바이오화학산업을 구축하는데 꼭 해결돼야 하는 문제 중 하나는 발효 중 파지 오염이다. 발효 중 파지 오염은 숙주 세포에 치명적인 영향을 미치기 때문에 전체 바이오 공정의 생산성에 큰 영향을 미치며 그 결과 막대한 경제적 손실이 일어난다. 산업적 발효에서 파지 오염은 유전 공학을 통한 파지 방어 시스템 도입을 통해 효과적으로 막을 수 있다. 하지만 지금까지 알려진 대부분의 파지 방어 메커니즘은 한정된 종류의 파지만 방어할 수 있어 제한된 효과를 볼 수 있었다.

이러한 문제를 해결하기 위해 공동연구팀은 대장균 3234/A 균주에서 존재하는 외가닥 DNA(single-stranded DNA) (인산황화)phosphorothioation (이하 Ssp)라 명명한 신규 파지 방어 메커니즘을 발견 및 규명했으며 해당 Ssp 파지 방어 시스템이 산업적으로 유용한 여러 가지 대장균 균주에 적용될 수 있고, 그 결과 여러 종류의 파지를 방어할 수 있음을 확인했다.

또한 게놈 상에 Ssp 방어 모듈을 도입하고 파지 생애주기에 필수적인 유전자의 변형과 같은 체계적인 엔지니어링 전략을 개발했다. 이러한 전략들을 통해 파지 공격에 취약한 대장균 균주를 여러 가지 파지들에 내성을 부여할 수 있었으며, 이렇게 엔지니어링된 대장균들은 파지들이 있을 때도 일반적인 대장균과 똑같은 성장 속도와 생리학적 특성을 갖는 것을 확인했다. 또한 높은 농도의 파지가 존재하는 환경에서도 화학물질 및 재조합 단백질을 생산하는 능력을 유지했다는 것을 연구팀은 확인했다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 발효 산업에서 큰 문제점이었던 파지 오염을 해결하기 위해 여러 가지 파지에 대한 저항성을 부여하는 체계적인 해법을 제시했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 미생물 기반의 유용한 화학제품을 만드는 데 한 단계 앞으로 나아갈 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이번 연구는 이상엽 특훈교수 연구팀에 의해 과학기술정보통신부가 지원하는 기후환경연구개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제’의 지원을 받아 수행됐다.

2022.09.15

조회수 5109

-

RNA를 통한 유전자 전사 조절 원리 규명

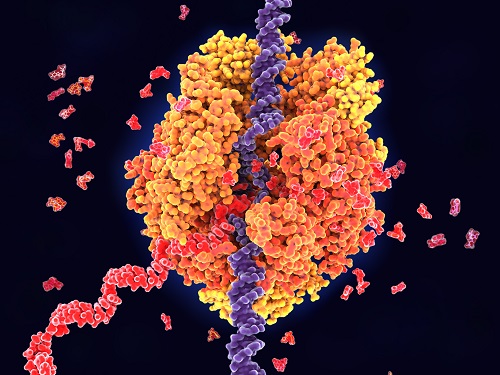

세포가 어떤 유전자를 얼마나 발현하느냐에 따라 그 세포의 모양, 기능, 수명 등이 결정되므로 유전정보를 처음으로 발현하는 RNA 합성효소의 활성은 세포 내에서 매우 중요하게, 또 정교하게 조절된다. 그러나 이러한 유전자 전사(transcription) 조절의 중요성에도 불구하고 RNA 합성효소가 이러한 단백질과 RNA들에 의해서 어떻게 조절되는지 분자적인 수준에서는 잘 알려져 있지 않았다.

☞ 유전자 전사: DNA의 유전정보가 RNA에 옮겨지는 과정을 말한다. 유전정보의 복사물인 RNA는 단백질 합성에 사용된다.

우리 대학 화학과 강진영 교수 연구팀이 RNA를 통한 RNA 합성효소의 조절 메커니즘을 알아내고자 RNA 합성효소와 RNA 합성효소를 조절하는 바이러스 유래 RNA인 *HK022 putRNA의 결합 구조를 초저온 전자현미경(cryo-EM)으로 규명하여 유전자 전사조절의 기초 원리를 규명했다고 7일 밝혔다.

*HK022 putRNA: HK022 박테리오파지(박테리아를 감염시키는 바이러스)의 RNA로 다른 단백질의 도움 없이 해당 RNA를 만든 RNA 중합효소와 결합해 RNA 합성이 계속 되도록 RNA 중합효소를 조절

화학과 황승하 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)'에 지난 8월 15일 출판되었다. (논문명: Structural basis of transcriptional regulation by a nascent RNA element, HK022 putRNA).

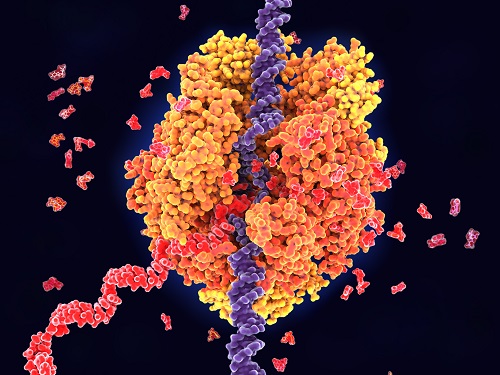

HK022 putRNA는 RNA 합성효소와 결합해서 RNA 합성이 멈추지 않고 계속 되도록 도와주는 역할을 한다. 이러한 기능을 이해하기 위해서 본 연구팀은 putRNA와 RNA 합성효소의 결합 복합체(put-associated RNA polymerase elongation complex, putEC)의 세 가지 구조를 초저온 전자현미경으로 규명하였다.

이 연구에서는 활성을 가진 putRNA를 제작하기 위해 장애물 단백질을 RNA 합성에 활용하는 방법을 고안하였으며, 초저온 전자현미경 촬영 결과 예상하지 못했던 세 종류의 복합체 – putRNA가 잘 접혀서 RNA 합성효소와 결합하고 있는 putEC, put RNA가 접히지 않은 put-없는 EC, 잘 접힌 putRNA와 시그마 단백질이 함께 RNA 합성효소와 결합하고 있는 시그마* 결합-putEC – 를 발견할 수 있었다. (그림 1)

*시그마: RNA 합성효소가 유전자 RNA 합성을 처음 시작할 때 필요한 단백질로 RNA 합성이 어느 정도 안정화되면 RNA 합성효소에서 떨어진다.

연구팀은 이들 복합체의 구조를 통해 putRNA가 이전 연구에서 예측된 대로 RNA 합성효소와 안정적으로 결합하고 있지만 예측과 달리 예상보다 더 많은 염기쌍(base pair)을 사용해 RNA 이중나선(double helix) 뿐 아니라 삼중나선(triple helix)을 형성하는 것을 확인하였다. 또한, putRNA가 RNA 합성효소와 결합하면 RNA 합성효소가 RNA 합성을 잠시 멈출 때 가지는 구조의 변화를 방해해서 RNA 합성을 지속하도록 한다는 가설을 제시할 수 있었다.

한편, 시그마 단백질(σ70)은 RNA 합성효소가 전사를 시작할 때 필요한 전사 개시인자로, RNA 합성이 안정되면 RNA 합성효소에서 떨어졌다가 특정 DNA 서열(–10-유사 서열)이 있으면 전사 과정 중이라도 다시 RNA 중합효소와 결합해 RNA 합성을 일시적으로 멈추는 것으로 알려져 있다. 이번 연구에서는 예상치 못하게 관찰된 시그마 결합-putEC 구조를 통해 시그마가 RNA 합성효소와 결합하여 RNA 합성이 잠깐 멈추면 putRNA가 더 잘 접힌다는 것을 알 수 있었다.

이 연구의 교신저자인 강진영 교수는 "RNA 합성효소는 세포 내에 저장된 유전 정보를 처음으로 꺼내어 생명활동에 활용하는, 세포 내에서 제일 중요한 단백질 중 하나이다. 그러나 RNA 합성효소의 큰 크기와 다양한 구조 변화 때문에 이전에 주로 활용하던 X-ray 결정학 방식으로는 그 구조를 관찰하기가 어려웠다. 최근 초저온 전자현미경의 발달로 이제야 조금씩 RNA 합성효소의 작동 원리가 알려지고 있는 상황이다. 이번 연구는 이전에 잘 알려지지 않았던, RNA를 통한 전사 조절의 기초적인 원리를 설명한 것으로, RNA를 통한 RNA 합성효소 조절의 다양한 전략을 밝혀줄 시작점이며, 더 나아가 유전자 발현을 조작할 수 있는 RNA의 개발을 도울 수 있는 정보를 제공할 것이라 기대한다.ˮ고 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 이공분야기초연구사업(우수신진연구)과 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

RNA를 통한 유전자 전사 조절 원리 규명

세포가 어떤 유전자를 얼마나 발현하느냐에 따라 그 세포의 모양, 기능, 수명 등이 결정되므로 유전정보를 처음으로 발현하는 RNA 합성효소의 활성은 세포 내에서 매우 중요하게, 또 정교하게 조절된다. 그러나 이러한 유전자 전사(transcription) 조절의 중요성에도 불구하고 RNA 합성효소가 이러한 단백질과 RNA들에 의해서 어떻게 조절되는지 분자적인 수준에서는 잘 알려져 있지 않았다.

☞ 유전자 전사: DNA의 유전정보가 RNA에 옮겨지는 과정을 말한다. 유전정보의 복사물인 RNA는 단백질 합성에 사용된다.

우리 대학 화학과 강진영 교수 연구팀이 RNA를 통한 RNA 합성효소의 조절 메커니즘을 알아내고자 RNA 합성효소와 RNA 합성효소를 조절하는 바이러스 유래 RNA인 *HK022 putRNA의 결합 구조를 초저온 전자현미경(cryo-EM)으로 규명하여 유전자 전사조절의 기초 원리를 규명했다고 7일 밝혔다.

*HK022 putRNA: HK022 박테리오파지(박테리아를 감염시키는 바이러스)의 RNA로 다른 단백질의 도움 없이 해당 RNA를 만든 RNA 중합효소와 결합해 RNA 합성이 계속 되도록 RNA 중합효소를 조절

화학과 황승하 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)'에 지난 8월 15일 출판되었다. (논문명: Structural basis of transcriptional regulation by a nascent RNA element, HK022 putRNA).

HK022 putRNA는 RNA 합성효소와 결합해서 RNA 합성이 멈추지 않고 계속 되도록 도와주는 역할을 한다. 이러한 기능을 이해하기 위해서 본 연구팀은 putRNA와 RNA 합성효소의 결합 복합체(put-associated RNA polymerase elongation complex, putEC)의 세 가지 구조를 초저온 전자현미경으로 규명하였다.

이 연구에서는 활성을 가진 putRNA를 제작하기 위해 장애물 단백질을 RNA 합성에 활용하는 방법을 고안하였으며, 초저온 전자현미경 촬영 결과 예상하지 못했던 세 종류의 복합체 – putRNA가 잘 접혀서 RNA 합성효소와 결합하고 있는 putEC, put RNA가 접히지 않은 put-없는 EC, 잘 접힌 putRNA와 시그마 단백질이 함께 RNA 합성효소와 결합하고 있는 시그마* 결합-putEC – 를 발견할 수 있었다. (그림 1)

*시그마: RNA 합성효소가 유전자 RNA 합성을 처음 시작할 때 필요한 단백질로 RNA 합성이 어느 정도 안정화되면 RNA 합성효소에서 떨어진다.

연구팀은 이들 복합체의 구조를 통해 putRNA가 이전 연구에서 예측된 대로 RNA 합성효소와 안정적으로 결합하고 있지만 예측과 달리 예상보다 더 많은 염기쌍(base pair)을 사용해 RNA 이중나선(double helix) 뿐 아니라 삼중나선(triple helix)을 형성하는 것을 확인하였다. 또한, putRNA가 RNA 합성효소와 결합하면 RNA 합성효소가 RNA 합성을 잠시 멈출 때 가지는 구조의 변화를 방해해서 RNA 합성을 지속하도록 한다는 가설을 제시할 수 있었다.

한편, 시그마 단백질(σ70)은 RNA 합성효소가 전사를 시작할 때 필요한 전사 개시인자로, RNA 합성이 안정되면 RNA 합성효소에서 떨어졌다가 특정 DNA 서열(–10-유사 서열)이 있으면 전사 과정 중이라도 다시 RNA 중합효소와 결합해 RNA 합성을 일시적으로 멈추는 것으로 알려져 있다. 이번 연구에서는 예상치 못하게 관찰된 시그마 결합-putEC 구조를 통해 시그마가 RNA 합성효소와 결합하여 RNA 합성이 잠깐 멈추면 putRNA가 더 잘 접힌다는 것을 알 수 있었다.

이 연구의 교신저자인 강진영 교수는 "RNA 합성효소는 세포 내에 저장된 유전 정보를 처음으로 꺼내어 생명활동에 활용하는, 세포 내에서 제일 중요한 단백질 중 하나이다. 그러나 RNA 합성효소의 큰 크기와 다양한 구조 변화 때문에 이전에 주로 활용하던 X-ray 결정학 방식으로는 그 구조를 관찰하기가 어려웠다. 최근 초저온 전자현미경의 발달로 이제야 조금씩 RNA 합성효소의 작동 원리가 알려지고 있는 상황이다. 이번 연구는 이전에 잘 알려지지 않았던, RNA를 통한 전사 조절의 기초적인 원리를 설명한 것으로, RNA를 통한 RNA 합성효소 조절의 다양한 전략을 밝혀줄 시작점이며, 더 나아가 유전자 발현을 조작할 수 있는 RNA의 개발을 도울 수 있는 정보를 제공할 것이라 기대한다.ˮ고 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 이공분야기초연구사업(우수신진연구)과 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.09.07

조회수 5920

-

헌팅턴병 발병원인 제거를 위한 치료제 개발 방법 제시

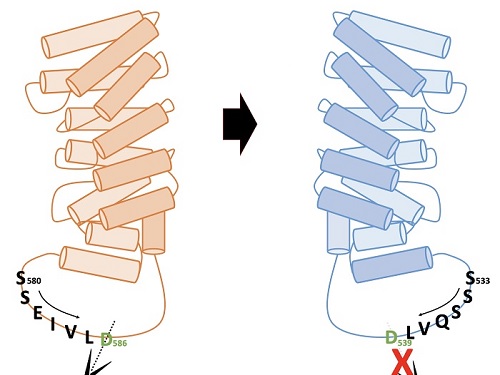

우리 대학 생명과학과 송지준 교수 연구팀이 헌팅턴병(Huntington's disease)을 치료할 수 있는 새로운 개념의 방법을 제시했다고 2일 밝혔다.

헌팅턴병은 희귀 유전성 질환으로 근육 간 조정 능력 상실과 인지능력 저하, 정신적인 문제가 동반되는 신경계 퇴행성 질환이다. 이는 유전되는 퇴행성 뇌 질환이며 헌팅턴 단백질에 글루타민 아미노산이 여러 개가 연속적으로 확장되는 돌연변이로 인해 발병된다.

헌팅턴병은 약 1~3만 명 중 1명의 발병률을 가지고, 10여 년의 퇴행과정을 거쳐 죽음에 이르게 하는 병이다. 아미노산이 3,000개 이상 연결돼 만들어지는 거대 단백질인 헌팅틴(Huntingtin) 단백질은 질병을 일으키기는 하지만, 생체기능에 필수적인 단백질이고, 병을 일으키는 형태의 단백질만을 치료 표적으로 골라내는 것이 매우 중요하다.

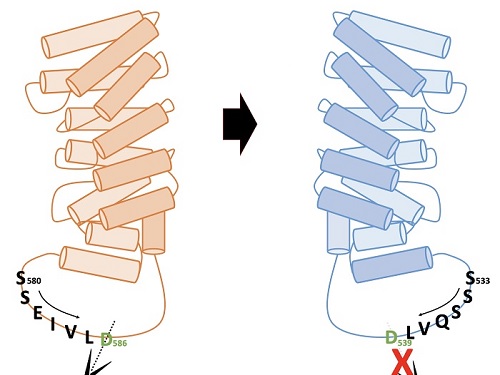

송 교수 연구팀은 네델란드 프로큐알 테라퓨틱스(ProQR Therapeutics NV), 프랑스 그레노블 대학, 스웨덴 왕립 공대의 연구그룹이 참여한 국제 공동연구를 통해, 헌팅턴병을 유발하는 돌연변이 헌팅틴 단백질을 고유의 기능을 유지하면서 질병을 일으키지 않는 형태로 전환해 헌팅턴병을 치료하는 새로운 방법론을 제시했다. 이 결과는 헌팅턴병 치료제를 개발하는데 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 생명과학과 김형주 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 저명 학술지 `임상연구저널(Journal of Clinical Investigation Insights)' 온라인판에 출판됐다.

(논문명 : A pathogenic proteolysis-resistant huntingtin isoform induced by an antisense oligonucleotide maintains huntingtin function) https://elifesciences.org/articles/76823

연구팀은 알엔에이(RNA)의 일종인 안티센스올리고뉴클레오타이드(antisense oligonucleotide)를 이용해 생성이 유도된 헌팅틴 델타 12의 형태가, 헌팅턴병을 유발하는 주요 원인인 단백질 아미노산 말단부위로 인해 절단되지 않으면서도 헌팅틴 단백질 고유의 기능을 유지한다는 사실 밝혔다. 연구팀이 결과는 헌팅턴병 치료제 개발의 새로운 개념으로 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구를 주도한 생명과학과 송지준 교수는 "이번 연구는 한국을 포함한 4개국의 공동연구를 통해 이뤄진 것으로, 질병을 유발하는 헌팅틴 단백질을 정상상태로 유도하는 방법이 헌팅턴병 치료제 개발에 새로운 길을 열어줄 것으로 기대한다ˮ이라고 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 글로벌연구실(Global Research Laboratory) 사업의 지원을 받아 수행됐다.

헌팅턴병 발병원인 제거를 위한 치료제 개발 방법 제시

우리 대학 생명과학과 송지준 교수 연구팀이 헌팅턴병(Huntington's disease)을 치료할 수 있는 새로운 개념의 방법을 제시했다고 2일 밝혔다.

헌팅턴병은 희귀 유전성 질환으로 근육 간 조정 능력 상실과 인지능력 저하, 정신적인 문제가 동반되는 신경계 퇴행성 질환이다. 이는 유전되는 퇴행성 뇌 질환이며 헌팅턴 단백질에 글루타민 아미노산이 여러 개가 연속적으로 확장되는 돌연변이로 인해 발병된다.

헌팅턴병은 약 1~3만 명 중 1명의 발병률을 가지고, 10여 년의 퇴행과정을 거쳐 죽음에 이르게 하는 병이다. 아미노산이 3,000개 이상 연결돼 만들어지는 거대 단백질인 헌팅틴(Huntingtin) 단백질은 질병을 일으키기는 하지만, 생체기능에 필수적인 단백질이고, 병을 일으키는 형태의 단백질만을 치료 표적으로 골라내는 것이 매우 중요하다.

송 교수 연구팀은 네델란드 프로큐알 테라퓨틱스(ProQR Therapeutics NV), 프랑스 그레노블 대학, 스웨덴 왕립 공대의 연구그룹이 참여한 국제 공동연구를 통해, 헌팅턴병을 유발하는 돌연변이 헌팅틴 단백질을 고유의 기능을 유지하면서 질병을 일으키지 않는 형태로 전환해 헌팅턴병을 치료하는 새로운 방법론을 제시했다. 이 결과는 헌팅턴병 치료제를 개발하는데 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 생명과학과 김형주 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 저명 학술지 `임상연구저널(Journal of Clinical Investigation Insights)' 온라인판에 출판됐다.

(논문명 : A pathogenic proteolysis-resistant huntingtin isoform induced by an antisense oligonucleotide maintains huntingtin function) https://elifesciences.org/articles/76823

연구팀은 알엔에이(RNA)의 일종인 안티센스올리고뉴클레오타이드(antisense oligonucleotide)를 이용해 생성이 유도된 헌팅틴 델타 12의 형태가, 헌팅턴병을 유발하는 주요 원인인 단백질 아미노산 말단부위로 인해 절단되지 않으면서도 헌팅틴 단백질 고유의 기능을 유지한다는 사실 밝혔다. 연구팀이 결과는 헌팅턴병 치료제 개발의 새로운 개념으로 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구를 주도한 생명과학과 송지준 교수는 "이번 연구는 한국을 포함한 4개국의 공동연구를 통해 이뤄진 것으로, 질병을 유발하는 헌팅틴 단백질을 정상상태로 유도하는 방법이 헌팅턴병 치료제 개발에 새로운 길을 열어줄 것으로 기대한다ˮ이라고 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 글로벌연구실(Global Research Laboratory) 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.09.02

조회수 4643

-

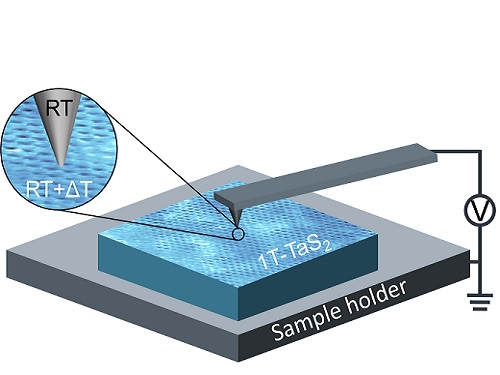

전하밀도파 기반 열전 현상 최초로 규명

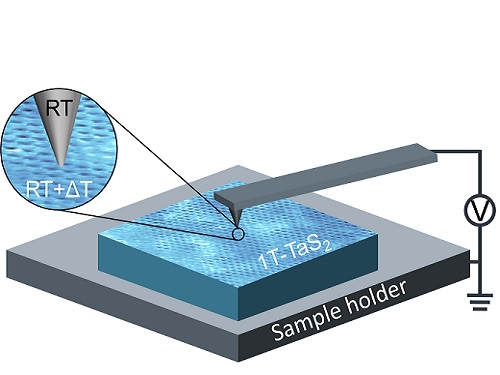

우리 대학 물리학과 양희준 교수, 김용현 교수 연구팀이 성균관대 IBS 나노구조물리연구단(CINAP) 이영희 교수 연구팀과 공동으로 고효율 에너지 생산이 가능한 전하밀도파 기반 미시적 열전 현상을 최초로 규명했다고 1일 밝혔다. 전하밀도파란, 소리가 공기의 밀도 파동인 것처럼, 물질 내에 있는 전자들이 만드는 밀도 파동을 말하며 흔히 전자의 움직임을 양자역학적으로 제어하는 기술 (트랜지스터 등)에 쓰인다.

열전 현상이란 온도의 차이로 인해 전기가 흐르게 되는 현상을 말하며, 주로 냉장고를 비롯한 냉각기, 뜨거운 엔진을 식히며 전력을 생각하는 폐열 발전기 등에서 이를 응용한 기술을 볼 수 있다. 이번에 연구팀은 원자 크기 수준에서 미시적인 열전 현상을 규명했으며, 원자 스케일에서 고효율 에너지 소자를 설계할 수 있는 원천기술을 확보했다.

KAIST-성균관대 공동연구팀은 층상 구조를 이루는 원자 격자가 주변 전자들과 상호작용을 통해 전하밀도파를 형성할 때 높은 열전 효율이 가능함을 실증했다.

원자 스케일 열전 현상을 활용하면 기존의 통계적인 온도, 열 개념을 뛰어넘어 미시적인 열전달 현상 기반 전기 생산 기술이라는 새로운 연구 분야를 열 수 있을 것으로 기대된다. KAIST-성균관대 공동연구팀은 원자 격자와 전자가 1T-TaS2(이황화탄탈럼) 층상 구조에서 층간 상호작용을 통해 전하밀도파를 생성하고 매우 효율적인 미시적 열전 성능을 구현할 수 있다는 것을 주사탐침 열전 현미경 측정 및 제1 원리 전자구조 계산 (원자와 전자가 특정 구조로 배열되었을 때 양자역학적으로 어떤 물성을 보일지 설명하는 계산 방법)을 통해 밝혔다.

또한 연구팀은 주사탐침 열전현미경 영상 분석을 통해 미시적인 열전달 경로를 실공간에서 확인할 수 있는 포논 퍼들(phonon puddle) 현상을 규명했고, 표면 아래 열물성을 측정할 수 있는 마이크로 소나 기술을 최초로 확보했다.

전하밀도파 소재는 나노미터 스케일 열전 발전기, 냉각소자, 센서 개발 분야에 원천기술을 제공할 것으로 기대된다. 또한 산업적으로 중요한 원자력/화력 발전소의 폐열을 이용한 고효율 에너지 생산도 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 기초과학연구원, 과학기술정보통신부 한국연구재단 중견연구자 지원사업 및 미래기술연구실 사업으로 수행됐다.

이번 연구 결과는 성균관대 에너지과학과 김도현 박사과정과 우리 대학 물리학과 신의철 박사과정이 제1 저자로 참여했으며 과학기술 분야 세계적인 학술지인 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)에 8월 4일 字 게재됐다.

논문명 : Atomic-scale thermopower in charge density wave states

김도현(공동 제1 저자), 신의철(공동 제1 저자), 이용준, 이영희, 말리 짜오 (Mali Zhao) (교신저자), 김용현 (교신저자), 양희준 (교신저자)

https://www.nature.com/articles/s41467-022-32226-y

전하밀도파 기반 열전 현상 최초로 규명

우리 대학 물리학과 양희준 교수, 김용현 교수 연구팀이 성균관대 IBS 나노구조물리연구단(CINAP) 이영희 교수 연구팀과 공동으로 고효율 에너지 생산이 가능한 전하밀도파 기반 미시적 열전 현상을 최초로 규명했다고 1일 밝혔다. 전하밀도파란, 소리가 공기의 밀도 파동인 것처럼, 물질 내에 있는 전자들이 만드는 밀도 파동을 말하며 흔히 전자의 움직임을 양자역학적으로 제어하는 기술 (트랜지스터 등)에 쓰인다.

열전 현상이란 온도의 차이로 인해 전기가 흐르게 되는 현상을 말하며, 주로 냉장고를 비롯한 냉각기, 뜨거운 엔진을 식히며 전력을 생각하는 폐열 발전기 등에서 이를 응용한 기술을 볼 수 있다. 이번에 연구팀은 원자 크기 수준에서 미시적인 열전 현상을 규명했으며, 원자 스케일에서 고효율 에너지 소자를 설계할 수 있는 원천기술을 확보했다.

KAIST-성균관대 공동연구팀은 층상 구조를 이루는 원자 격자가 주변 전자들과 상호작용을 통해 전하밀도파를 형성할 때 높은 열전 효율이 가능함을 실증했다.

원자 스케일 열전 현상을 활용하면 기존의 통계적인 온도, 열 개념을 뛰어넘어 미시적인 열전달 현상 기반 전기 생산 기술이라는 새로운 연구 분야를 열 수 있을 것으로 기대된다. KAIST-성균관대 공동연구팀은 원자 격자와 전자가 1T-TaS2(이황화탄탈럼) 층상 구조에서 층간 상호작용을 통해 전하밀도파를 생성하고 매우 효율적인 미시적 열전 성능을 구현할 수 있다는 것을 주사탐침 열전 현미경 측정 및 제1 원리 전자구조 계산 (원자와 전자가 특정 구조로 배열되었을 때 양자역학적으로 어떤 물성을 보일지 설명하는 계산 방법)을 통해 밝혔다.

또한 연구팀은 주사탐침 열전현미경 영상 분석을 통해 미시적인 열전달 경로를 실공간에서 확인할 수 있는 포논 퍼들(phonon puddle) 현상을 규명했고, 표면 아래 열물성을 측정할 수 있는 마이크로 소나 기술을 최초로 확보했다.

전하밀도파 소재는 나노미터 스케일 열전 발전기, 냉각소자, 센서 개발 분야에 원천기술을 제공할 것으로 기대된다. 또한 산업적으로 중요한 원자력/화력 발전소의 폐열을 이용한 고효율 에너지 생산도 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 기초과학연구원, 과학기술정보통신부 한국연구재단 중견연구자 지원사업 및 미래기술연구실 사업으로 수행됐다.

이번 연구 결과는 성균관대 에너지과학과 김도현 박사과정과 우리 대학 물리학과 신의철 박사과정이 제1 저자로 참여했으며 과학기술 분야 세계적인 학술지인 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)에 8월 4일 字 게재됐다.

논문명 : Atomic-scale thermopower in charge density wave states

김도현(공동 제1 저자), 신의철(공동 제1 저자), 이용준, 이영희, 말리 짜오 (Mali Zhao) (교신저자), 김용현 (교신저자), 양희준 (교신저자)

https://www.nature.com/articles/s41467-022-32226-y

2022.09.01

조회수 5097

-

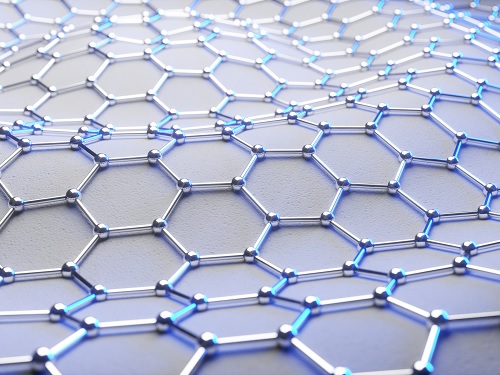

전자장비의 높은 전력 소모 한계를 뛰어넘는 저전력 고성능 다이오드 소자 최초 개발

우리 대학 물리학과 조성재 교수 연구팀이 기존 흔히 쓰이는 쇼트키 다이오드(Schottky diode)가 갖는 열적 거동의 한계를 뛰어넘는 저전력 정류 소자를 세계 최초로 개발하는 데 성공했다고 25일 밝혔다.

조 교수 연구팀은 단층 흑연, 즉, 그래핀(graphene)이 가지는 선형적 분산 관계의 전자 띠 구조 (linear dispersion band structure)를 이용해 열적 거동 한계(thermionic limit)를 극복한 다이오드를 최초로 구현하는 데 성공했다.

다이오드 전극으로 기존 다이오드에서 활용되었던 금속을 사용하는 대신, 그래핀을 활용함으로써 기존 다이오드의 이상지수 (ideality factor)의 한계를 뛰어넘는 초 이상적(super-ideal) 저전력 정류 소자를 개발하는 데 성공할 수 있었다.

물리학과 조성재 교수 연구실의 명규호 박사, 신원길 박사, 성경환 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션스 (Nature Communications)' 7월 온라인판에 출판됐다. (논문명 : Dirac-source diode with sub-unity ideality factor).

현대 정보화 기술 발전에 따라 트랜지스터 소형화 및 집적도 증가가 꾸준히 이뤄졌고, 열 전하 방출(thermionic emission)의 물리적 특성에 의해 제한되는 문턱전압이하 스윙(subthreshold swing, SS, 트랜지스터에서 전류를 10배 증가시키는 데 필요한 전압의 값)이 60mV/dec 라는 한계를 뛰어넘는 트랜지스터에 대한 연구가 이뤄져왔다. 다이오드는 믹서, 셀렉터, 스위치, 광센서, 태양광 소자 등 많은 전자 장비에 쓰임에도 불구하고 열 전하 방출에 의한 열적 거동 한계를 뛰어넘는 연구는 이뤄지지 않고 있다.

반도체 물질과 금속이 접합됐을 때 두 물질의 계면에서 형성되는 쇼트키 장벽에 의해 정류 현상이 일어나는 쇼트키 다이오드의 성능은 크게 정류비(rectifying ratio, 온(on) 상태와 오프(off) 상태 전압의 비)와 이상 지수 (ideality factor)로 나눌 수 있다. 쇼트키 다이오드의 이상 지수는 다이오드의 전류를 10배 증가시키는 데 필요한 전압의 값과 연관된 수치이며, 열적 거동 한계로 인해 상온에서의 일반적인 쇼트키 다이오드는 이상 지수 1 이상의 값을 반드시 가지는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 이번 연구에서 단층의 이황화 몰리브덴에 일함수가 다른 단층 그래핀과 다층 그래핀의 비대칭적 접촉을 통해 계면 문제를 해결한 쇼트키 다이오드를 구현했다. 단층의 흑연, 즉, 그래핀은 선형적 분산 관계의 전자 띠 구조를 가지고 있는 물질로, 일반적인 금속과는 달리 에너지에 따라 전하 밀도가 급격히 증감하는 성질을 갖고 있다.

이번 연구에서 새롭게 개발한 그래핀 소스를 이용한 디랙 소스(Dirac-source) 다이오드는 넓은 전류 작동범위 (1-10,000배 전류 범위)에서 이상 지수의 값이 1 미만을 갖는 열적 거동의 한계를 극복한 성능을 달성했으며, 다이오드의 온(on) 상태와 오프(off) 상태의 비율인 정류비가 1억(108) 이상으로, 기존에 보고되어왔던 다이오드보다 2-10배 낮은 전압으로도 기존의 다이오드보다 높은 전류의 정류 작동이 가능함을 보였다.

연구팀이 1 미만의 이상 지수를 갖는 고성능 저전력 쇼트키 다이오드를 개발한 것은 세계 최초로서 2차원 물질 기반의 저전력 다이오드 소자가 미래의 저전력 트랜지스터의 개발과 발맞춰 다양한 저전력 집적회로의 구성이 가능해질 수 있음을 의미한다.

물리학과 조성재 교수는 "이번 연구는 세계 최초로 물리적인 열적 거동 한계를 뛰어넘는 저전력, 고성능의 다이오드 소자를 발명한 것으로, 최소한의 전압과 전력으로 태양광 소자나 광검출기와 같은 미래 산업에서의 활용성이 높을 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지능형 반도체 선도기술 개발사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

전자장비의 높은 전력 소모 한계를 뛰어넘는 저전력 고성능 다이오드 소자 최초 개발

우리 대학 물리학과 조성재 교수 연구팀이 기존 흔히 쓰이는 쇼트키 다이오드(Schottky diode)가 갖는 열적 거동의 한계를 뛰어넘는 저전력 정류 소자를 세계 최초로 개발하는 데 성공했다고 25일 밝혔다.

조 교수 연구팀은 단층 흑연, 즉, 그래핀(graphene)이 가지는 선형적 분산 관계의 전자 띠 구조 (linear dispersion band structure)를 이용해 열적 거동 한계(thermionic limit)를 극복한 다이오드를 최초로 구현하는 데 성공했다.

다이오드 전극으로 기존 다이오드에서 활용되었던 금속을 사용하는 대신, 그래핀을 활용함으로써 기존 다이오드의 이상지수 (ideality factor)의 한계를 뛰어넘는 초 이상적(super-ideal) 저전력 정류 소자를 개발하는 데 성공할 수 있었다.

물리학과 조성재 교수 연구실의 명규호 박사, 신원길 박사, 성경환 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션스 (Nature Communications)' 7월 온라인판에 출판됐다. (논문명 : Dirac-source diode with sub-unity ideality factor).

현대 정보화 기술 발전에 따라 트랜지스터 소형화 및 집적도 증가가 꾸준히 이뤄졌고, 열 전하 방출(thermionic emission)의 물리적 특성에 의해 제한되는 문턱전압이하 스윙(subthreshold swing, SS, 트랜지스터에서 전류를 10배 증가시키는 데 필요한 전압의 값)이 60mV/dec 라는 한계를 뛰어넘는 트랜지스터에 대한 연구가 이뤄져왔다. 다이오드는 믹서, 셀렉터, 스위치, 광센서, 태양광 소자 등 많은 전자 장비에 쓰임에도 불구하고 열 전하 방출에 의한 열적 거동 한계를 뛰어넘는 연구는 이뤄지지 않고 있다.

반도체 물질과 금속이 접합됐을 때 두 물질의 계면에서 형성되는 쇼트키 장벽에 의해 정류 현상이 일어나는 쇼트키 다이오드의 성능은 크게 정류비(rectifying ratio, 온(on) 상태와 오프(off) 상태 전압의 비)와 이상 지수 (ideality factor)로 나눌 수 있다. 쇼트키 다이오드의 이상 지수는 다이오드의 전류를 10배 증가시키는 데 필요한 전압의 값과 연관된 수치이며, 열적 거동 한계로 인해 상온에서의 일반적인 쇼트키 다이오드는 이상 지수 1 이상의 값을 반드시 가지는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 이번 연구에서 단층의 이황화 몰리브덴에 일함수가 다른 단층 그래핀과 다층 그래핀의 비대칭적 접촉을 통해 계면 문제를 해결한 쇼트키 다이오드를 구현했다. 단층의 흑연, 즉, 그래핀은 선형적 분산 관계의 전자 띠 구조를 가지고 있는 물질로, 일반적인 금속과는 달리 에너지에 따라 전하 밀도가 급격히 증감하는 성질을 갖고 있다.

이번 연구에서 새롭게 개발한 그래핀 소스를 이용한 디랙 소스(Dirac-source) 다이오드는 넓은 전류 작동범위 (1-10,000배 전류 범위)에서 이상 지수의 값이 1 미만을 갖는 열적 거동의 한계를 극복한 성능을 달성했으며, 다이오드의 온(on) 상태와 오프(off) 상태의 비율인 정류비가 1억(108) 이상으로, 기존에 보고되어왔던 다이오드보다 2-10배 낮은 전압으로도 기존의 다이오드보다 높은 전류의 정류 작동이 가능함을 보였다.

연구팀이 1 미만의 이상 지수를 갖는 고성능 저전력 쇼트키 다이오드를 개발한 것은 세계 최초로서 2차원 물질 기반의 저전력 다이오드 소자가 미래의 저전력 트랜지스터의 개발과 발맞춰 다양한 저전력 집적회로의 구성이 가능해질 수 있음을 의미한다.

물리학과 조성재 교수는 "이번 연구는 세계 최초로 물리적인 열적 거동 한계를 뛰어넘는 저전력, 고성능의 다이오드 소자를 발명한 것으로, 최소한의 전압과 전력으로 태양광 소자나 광검출기와 같은 미래 산업에서의 활용성이 높을 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지능형 반도체 선도기술 개발사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.08.25

조회수 5623

-

전산학부 김민혁 교수 연구팀, ACM SIGGRAPH 2022 학회 Technical Paper Award 수상

우리 대학 전산학부 김민혁 교수 연구팀은 2022년 8월 8-11일 캐나다 밴쿠버에서 열린 ACM SIGGRAPH (the 49th ACM SIGGRAPH Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques) 2022 국제학회에서 “Sparse Ellipsometry: Portable Acquisition of Polarimetric SVBRDF and Shape with Unstructured Flash Photography” 논문으로 ‘Technical Paper Award Honorable Mention’을 수상했다. ACM SIGGRAPH 국제학회는 컴퓨터 그래픽스 분야에서 세계 최고의 학회이며, 이 학회의 49년 역사상 최초이자 유일하게 한국 주관연구팀이 Technical Paper Award를 수상했다.

빛의 물리적인 편광 성분은 극사실적인 가상 인간, 물체 및 메타버스 환경 공간을 물리적으로 더 정확하게 컴퓨터로 재현하기 위해, 컴퓨터 그래픽스 및 비전 분야에서 최근 활발하게 활용되고 있다. 이러한 편광 성분은 타원계측기법을 통해서 정보를 측정하게 되는데, 현존하는 지금까지의 기술은 초정밀 광학 기구를 통해 2-5일 간의 긴 스캐닝 시간을 거쳐야만 획득이 가능했으며, 측정할 수 있는 물체의 모양 또한 구형으로 만들어진 균일한 소재로 제한되어 왔다. 본 연구팀은 이러한 기술적인 한계를 극복하고, 고가의 전문 촬영 장비 없이, 다양한 형태의 물체를 온전한 3차원 편광 반사계 및 형상으로 수분 안에 측정할 수 있는 3차원 영상 기술을 개발하였다.

프로젝트 페이지: http://vclab.kaist.ac.kr/siggraph2022p1/

스페인 Zaragoza대학교와 중국 Microsoft Research Asia의 공동 연구로 진행된 이 연구는 2022년 8월 8일부터 11일까지 캐나다 밴쿠버에서 열린 ACM SIGGRAPH 2022 국제 학회에서 구두 발표되고, 그래픽스 분야 최우수 저널인 ACM Transactions of Graphics에 게재되었으며, 8월 11일에 Technical Paper Award Honorable Mention을 수상했다.

이 논문의 교신저자인 김민혁 교수는 "제안하는 편광기반 3차원 스캐닝 기술은 기존의 눈으로 보기 좋은 컴퓨터 그래픽스 렌더링 기술을 물리적으로 더욱 더 정확한 렌더링 기술로 진화하는 것을 가속화할 것으로 기대하며, 극사실적인 메타버스 재현을 위한 물리기반 렌더링 패러다임의 전환은 지금껏 생각할 수 없었던 새로운 형태의 그래픽스 기술의 활용을 가능케 할 것이다"고 밝혔다.

전산학부 김민혁 교수 연구팀, ACM SIGGRAPH 2022 학회 Technical Paper Award 수상

우리 대학 전산학부 김민혁 교수 연구팀은 2022년 8월 8-11일 캐나다 밴쿠버에서 열린 ACM SIGGRAPH (the 49th ACM SIGGRAPH Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques) 2022 국제학회에서 “Sparse Ellipsometry: Portable Acquisition of Polarimetric SVBRDF and Shape with Unstructured Flash Photography” 논문으로 ‘Technical Paper Award Honorable Mention’을 수상했다. ACM SIGGRAPH 국제학회는 컴퓨터 그래픽스 분야에서 세계 최고의 학회이며, 이 학회의 49년 역사상 최초이자 유일하게 한국 주관연구팀이 Technical Paper Award를 수상했다.

빛의 물리적인 편광 성분은 극사실적인 가상 인간, 물체 및 메타버스 환경 공간을 물리적으로 더 정확하게 컴퓨터로 재현하기 위해, 컴퓨터 그래픽스 및 비전 분야에서 최근 활발하게 활용되고 있다. 이러한 편광 성분은 타원계측기법을 통해서 정보를 측정하게 되는데, 현존하는 지금까지의 기술은 초정밀 광학 기구를 통해 2-5일 간의 긴 스캐닝 시간을 거쳐야만 획득이 가능했으며, 측정할 수 있는 물체의 모양 또한 구형으로 만들어진 균일한 소재로 제한되어 왔다. 본 연구팀은 이러한 기술적인 한계를 극복하고, 고가의 전문 촬영 장비 없이, 다양한 형태의 물체를 온전한 3차원 편광 반사계 및 형상으로 수분 안에 측정할 수 있는 3차원 영상 기술을 개발하였다.

프로젝트 페이지: http://vclab.kaist.ac.kr/siggraph2022p1/

스페인 Zaragoza대학교와 중국 Microsoft Research Asia의 공동 연구로 진행된 이 연구는 2022년 8월 8일부터 11일까지 캐나다 밴쿠버에서 열린 ACM SIGGRAPH 2022 국제 학회에서 구두 발표되고, 그래픽스 분야 최우수 저널인 ACM Transactions of Graphics에 게재되었으며, 8월 11일에 Technical Paper Award Honorable Mention을 수상했다.

이 논문의 교신저자인 김민혁 교수는 "제안하는 편광기반 3차원 스캐닝 기술은 기존의 눈으로 보기 좋은 컴퓨터 그래픽스 렌더링 기술을 물리적으로 더욱 더 정확한 렌더링 기술로 진화하는 것을 가속화할 것으로 기대하며, 극사실적인 메타버스 재현을 위한 물리기반 렌더링 패러다임의 전환은 지금껏 생각할 수 없었던 새로운 형태의 그래픽스 기술의 활용을 가능케 할 것이다"고 밝혔다.

2022.08.22

조회수 5203

-

디지털 펜으로 ´쓱쓱´ 그려 움직이는 3D 형상 ´뚝딱´ 만드는 시스템 개발

우리 대학 산업디자인학과 배석형 교수 연구팀이 종이 위에 그림을 그리는 듯한 펜 드로잉과 장난감을 손으로 다루는 듯한 멀티터치 제스처만으로 `움직이는 3D 스케치'를 쉽고 빠르게 만들 수 있는 새로운 시스템을 개발했다고 18일 밝혔다.

한때 공상과학 영화의 전유물이었으나 기술의 발전 덕분에 일상에서도 접할 수 있게 된 접이식 드론, 변신형 자동차, 다족 보행 로봇처럼 여러 움직이는 부분과 관절로 이뤄진 제품은 디자인할 때 형태뿐만 아니라 구조, 자세, 동작까지 동시에 고려해야 하므로 전문가도 많은 어려움을 겪는다.

기존의 3D 캐드(CAD) 소프트웨어는 정교한 형상 작업에 특화돼 있어 움직이는 모델 하나를 제작하는 데에도 많은 시간과 노력을 요구하는데, 특히 이는 다양한 가능성을 넓고 빠르게 탐색해야 하는 디자인 초기 과정에서 심각한 병목과 비용을 초래한다.

반면, 배 교수 연구팀은 모든 디자인은 종이 위에 펜으로 빠르게 그린 2D 스케치로부터 출발한다는 점에 주목하고 디자이너가 디지털 태블릿 위에 디지털 펜으로 자유롭게 표현한 2D 스케치로부터 입체 형상을 생성하는 `3D 스케칭' 기술을 개발해 왔다.

이번 연구에서 연구팀은 생성 중인 3D 스케치를 마치 장난감을 다루듯 두 손으로 조작할 수 있는 직관적인 멀티터치 제스처를 설계 및 구현함으로써 순식간에 살아 움직이는 입체 형상을 만들 수 있는 `움직이는 3D 스케칭' 기술을 완성했다(그림 1, 2).

우리 대학 산업디자인학과 이준협 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 해당 연구는 컴퓨터 그래픽스 분야 제1위 국제 학술지인 `ACM 트랜잭션 온 그래픽스(ACM Transactions on Graphics, 피인용지수: 7.403)'에 게재됐으며, 이와 연동돼 8월 초 캐나다 밴쿠버에서 개최된 최대 규모의 국제학술대회인 ACM 시그래프 2022(ACM SIGGRAPH 2022, h5-색인: 103)에 발표됐다(논문명: Rapid Design of Articulated Objects).

이번 시그래프(이하 SIGGRAPH)에는 전 세계 유수의 대학교 연구진, 마블(Marvel), 픽사(Pixar), 블리자드(Blizzard)와 같은 세계적인 애니메이션 사, 영화사, 게임사, 록히드 마틴(Lockheed Martin), 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)와 같은 첨단 제조사를 비롯해, 메타(Meta), 로블록스(Roblox)와 같은 메타버스 관련 기업 관계자 1만여 명이 참가한 것으로 알려졌다.

배 교수 연구팀의 기술 논문(Technical Paper) 성과는 SIGGRAPH에서 유망한 신기술을 현장에서 시연하는 `이머징 테크놀로지(Emerging Technologies)' 프로그램에 초청됐을 뿐만 아니라, 그중에서도 Top 3 우수 기술로 선정, 특별 강연으로 소개됐다. 제2 저자인 KAIST 산업디자인학과 김한빛 박사과정 학생이 불과 10분 만에 유려한 형태의 동물 로봇을 그리고 움직여서 입체 동영상을 완성하는 모습은 현장에 모인 청중의 감탄을 자아냈고 심사위원단이 선정한 우수 전시상(Honorable Mention)을 수상하는 영광을 얻었다(그림 3).

이번 SIGGRAPH에서 기조연설을 맡은 에드윈 캐트멀(Edwin Catmull) 픽사 공동 창업자 / 前 회장도 이 연구를 두고 "매우 훌륭한 업적이자(really excellent work), 픽사의 창의력 넘치는 디자이너들에게 필요한 도구(the kind of tool that would be useful to Pixar's creative model designers)ˮ라며 높이 평가했다.

연구를 지도한 배석형 교수는 "디자이너가 생각하고 작업하는 방식에 가까이 다가갈수록 효과적인 디자인 도구를 만들 수 있다ˮ며, "직관적인 상호작용 방식을 통해 여러 상이한 알고리즘을 하나의 조화로운 시스템으로 통합하는 것이 핵심ˮ이라고 강조했다. 또한 "학생 개개인이 디자이너인 동시에 엔지니어를 지향하는 KAIST 산업디자인학과만의 융합적인 토양이기에 가능한 연구였다ˮ고 덧붙였다.

3D 공간에서 자유자재로 움직이는 입체 형상과 같은 수준 높은 창의적 결과물을 기존 방식에 비교할 수 없을 만큼 쉽고 빠르게 생성할 수 있어서 가까운 미래에 콘텐츠 산업, 제조 산업, 나아가 메타버스 산업의 디자인 실무 혁신에 크게 기여할 것으로 기대된다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

- 웹사이트(다양한 움직이는 3D 스케치 예시 수록): https://sketch.kaist.ac.kr/publications/2022_siggraph_rapid_design

- ACM SIGGRAPH 2022 특별 강연(한글 자막 있음): https://www.youtube.com/watch?v=rsBl0QvSDqI

디지털 펜으로 ´쓱쓱´ 그려 움직이는 3D 형상 ´뚝딱´ 만드는 시스템 개발

우리 대학 산업디자인학과 배석형 교수 연구팀이 종이 위에 그림을 그리는 듯한 펜 드로잉과 장난감을 손으로 다루는 듯한 멀티터치 제스처만으로 `움직이는 3D 스케치'를 쉽고 빠르게 만들 수 있는 새로운 시스템을 개발했다고 18일 밝혔다.

한때 공상과학 영화의 전유물이었으나 기술의 발전 덕분에 일상에서도 접할 수 있게 된 접이식 드론, 변신형 자동차, 다족 보행 로봇처럼 여러 움직이는 부분과 관절로 이뤄진 제품은 디자인할 때 형태뿐만 아니라 구조, 자세, 동작까지 동시에 고려해야 하므로 전문가도 많은 어려움을 겪는다.

기존의 3D 캐드(CAD) 소프트웨어는 정교한 형상 작업에 특화돼 있어 움직이는 모델 하나를 제작하는 데에도 많은 시간과 노력을 요구하는데, 특히 이는 다양한 가능성을 넓고 빠르게 탐색해야 하는 디자인 초기 과정에서 심각한 병목과 비용을 초래한다.

반면, 배 교수 연구팀은 모든 디자인은 종이 위에 펜으로 빠르게 그린 2D 스케치로부터 출발한다는 점에 주목하고 디자이너가 디지털 태블릿 위에 디지털 펜으로 자유롭게 표현한 2D 스케치로부터 입체 형상을 생성하는 `3D 스케칭' 기술을 개발해 왔다.

이번 연구에서 연구팀은 생성 중인 3D 스케치를 마치 장난감을 다루듯 두 손으로 조작할 수 있는 직관적인 멀티터치 제스처를 설계 및 구현함으로써 순식간에 살아 움직이는 입체 형상을 만들 수 있는 `움직이는 3D 스케칭' 기술을 완성했다(그림 1, 2).

우리 대학 산업디자인학과 이준협 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 해당 연구는 컴퓨터 그래픽스 분야 제1위 국제 학술지인 `ACM 트랜잭션 온 그래픽스(ACM Transactions on Graphics, 피인용지수: 7.403)'에 게재됐으며, 이와 연동돼 8월 초 캐나다 밴쿠버에서 개최된 최대 규모의 국제학술대회인 ACM 시그래프 2022(ACM SIGGRAPH 2022, h5-색인: 103)에 발표됐다(논문명: Rapid Design of Articulated Objects).

이번 시그래프(이하 SIGGRAPH)에는 전 세계 유수의 대학교 연구진, 마블(Marvel), 픽사(Pixar), 블리자드(Blizzard)와 같은 세계적인 애니메이션 사, 영화사, 게임사, 록히드 마틴(Lockheed Martin), 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)와 같은 첨단 제조사를 비롯해, 메타(Meta), 로블록스(Roblox)와 같은 메타버스 관련 기업 관계자 1만여 명이 참가한 것으로 알려졌다.

배 교수 연구팀의 기술 논문(Technical Paper) 성과는 SIGGRAPH에서 유망한 신기술을 현장에서 시연하는 `이머징 테크놀로지(Emerging Technologies)' 프로그램에 초청됐을 뿐만 아니라, 그중에서도 Top 3 우수 기술로 선정, 특별 강연으로 소개됐다. 제2 저자인 KAIST 산업디자인학과 김한빛 박사과정 학생이 불과 10분 만에 유려한 형태의 동물 로봇을 그리고 움직여서 입체 동영상을 완성하는 모습은 현장에 모인 청중의 감탄을 자아냈고 심사위원단이 선정한 우수 전시상(Honorable Mention)을 수상하는 영광을 얻었다(그림 3).

이번 SIGGRAPH에서 기조연설을 맡은 에드윈 캐트멀(Edwin Catmull) 픽사 공동 창업자 / 前 회장도 이 연구를 두고 "매우 훌륭한 업적이자(really excellent work), 픽사의 창의력 넘치는 디자이너들에게 필요한 도구(the kind of tool that would be useful to Pixar's creative model designers)ˮ라며 높이 평가했다.

연구를 지도한 배석형 교수는 "디자이너가 생각하고 작업하는 방식에 가까이 다가갈수록 효과적인 디자인 도구를 만들 수 있다ˮ며, "직관적인 상호작용 방식을 통해 여러 상이한 알고리즘을 하나의 조화로운 시스템으로 통합하는 것이 핵심ˮ이라고 강조했다. 또한 "학생 개개인이 디자이너인 동시에 엔지니어를 지향하는 KAIST 산업디자인학과만의 융합적인 토양이기에 가능한 연구였다ˮ고 덧붙였다.

3D 공간에서 자유자재로 움직이는 입체 형상과 같은 수준 높은 창의적 결과물을 기존 방식에 비교할 수 없을 만큼 쉽고 빠르게 생성할 수 있어서 가까운 미래에 콘텐츠 산업, 제조 산업, 나아가 메타버스 산업의 디자인 실무 혁신에 크게 기여할 것으로 기대된다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

- 웹사이트(다양한 움직이는 3D 스케치 예시 수록): https://sketch.kaist.ac.kr/publications/2022_siggraph_rapid_design

- ACM SIGGRAPH 2022 특별 강연(한글 자막 있음): https://www.youtube.com/watch?v=rsBl0QvSDqI

2022.08.18

조회수 7581

-

우리별 1호 발사 30주년 기념식 개최

우리 대학이 대한민국 최초의 국적 위성인 우리별 1호 발사 30주년을 기념하는 행사를 대전 본원 대강당에서 개최했다.

대한민국 우주개발의 문을 연 우리별 1호는 1992년 8월 11일 발사됐다. KAIST는 한국연구재단의 선도 공학연구센터 사업에 선정돼 1989년 8월 인공위성연구소(당시 인공위성연구센터)를 출범시켰다. 같은 해, 영국 서리(Surrey) 대학과 국제공동연구 협약을 체결해 본격적인 인력 양성을 시작했으며, 연구소 설립 3년 만에 우리별 1호 개발에 성공했다. 이후, 우리별위성 시리즈 3회, 과학기술위성 시리즈 5회, 차세대소형위성 1호 등 소형 위성 10기를 개발해 발사했다. 이 과정에서 지구관측, 우주관측, 지구과학, 발사체검증, 핵심기술검증을 수행해 대한민국이 독자적인 인공위성 설계 및 제작 기술을 보유하는 데 이바지했다. 2023년에는 한국의 발사체인 누리호(KSLV-II)를 이용해 차세대소형위성 2호를 발사할 예정이다. 이와 함께, 우주용 관제 대역 송신기, 태양 전지, 배터리 기술 등 저궤도 실용급 위성에 적용 가능한 우주핵심기술 개발에도 앞장서고 있다. 또한, 인공위성연구소의 기술 개발은 국내 민간기업이 위성사업에 진출하는 교두보로 작용했으며, 위성기술 사업화와 수출을 통한 국부 창출의 밑거름이 되었다. 11일 오전에 열린 우리별 발사 30주년 기념식은 우리나라 최초 위성 발사를 성공적으로 이끈 주역들의 노고를 기리고 지난 우주개발 역사를 반추해 더 넓은 미래 우주를 준비하는 자리로 마련됐다. KAIST 인공위성연구소의 설립과 발전을 도운 공로자들과 우리별 개발에 참여해 우리나라 우주개발에 이바지한 연구원들에게 감사패가 수여됐으며, 미래의 우주개발 산업을 이끌어갈 뉴스페이스 리더 1기 수료식이 함께 진행됐다. 뉴스페이스 리더 양성 사업은 우주 연구기관 전문가들이 관련 분야 학위소지자들을 1:1로 실무를 교육해 위성시스템 엔지니어링이 가능한 전문인력으로 양성하는 프로그램이다. 이를 위해, 항공우주, 전기전자 등의 석박사 학위자와 우주개발 관련 실무 경험자 10인을 선발했다. 이들은 지난해 8월부터 KAIST 인공위성연구소 연구원으로 재직했다. 실제 위성시스템 체계개발 사업에 직접 참여해 최고급 위성시스템 실무 역량을 전수받았으며, 향후 우주 기술 관련 기업에 진출할 예정이다.

또한, 이날 행사에서는 '우리별 1호를 통해 개척한 우리나라 우주개발, KAIST의 혁신적 우주탐사기술로 앞으로의 30년 K-우주시대를 선도한다'를 KAIST 인공위성연구소의 비전으로 확정해 발표했다. 연구소 관계자는 "지속적인 인재양성과 함께 우리별 귀환 임무, 반앨런대 관측임무를 통해 우주물체의 랑데부 및 도킹, 포획 및 제거 기술의 실증과 우주환경 탐사 등에 끊임없이 도전하겠다는 포부를 담았다"라고 설명했다. 이날 오후에는 '우리별과 대한민국 우주의 미래' 워크숍이 개최됐다. 우리별 위성에 개발에 참여한 산업계, 학계, 연구계를 대표하는 6인의 연사와 KAIST에서 우주 개발을 수행 중인 3인의 연사가 초청됐다. 김이을 쎄트렉아이 대표는 우리나라 위성 개발의 선구자였던 故최순달 박사가 늘 강조했던 말인 “Devotion(헌신)”을 제목으로 정한 강연에서 KAIST 인공위성연구소와 쎄트렉아이가 위성 개발에 참여했던 도전의 역사를 재조명하고 헌신의 정신을 되새겼다. 쎄트렉아이는 우리별 1호에 참여했던 연구 인력을 중심으로 1999년 설립된 국내 최초의 위성개발 전문 기업이다.

이어, 최경일 ㈜케이티샛 최고기술책임자, 장영순 한국항공우주연구원 발사체체계개발부장, 이대희 한국천문연구원 우주탐사그룹 책임연구원, 이우경 한국항공대학교 교수, 김형신 충남대학교 교수가 각각 산업계, 연구계, 학계를 대표해 강연을 이어갔다.

워크숍에서는 KAIST 인공위성연구소가 개발한 10번째 위성-차세대소형위성2호와 영상레이다 개발의 성과와 의의도 소개됐다. 2023년 초에 나로우주센터에서 누리호 3차 발사를 통해 고도 550km 우주궤도에 올려질 차세대소형위성 2호는 영상레이다(SAR)를 이용한 지구관측, 우주방사선 관측기를 이용한 우주환경관측, 그리고 국내개발 핵심기술에 대한 우주검증의 임무를 수행한다.

장태성 KAIST 인공위성연구소 단장은 "영상레이다(SAR)는 우주에서 지상으로 전파를 쏘아 되돌아온 신호를 수집해 지표영상을 획득하는 전략기술"이라고 강조했다. 이어, 장 단장은 "광학카메라와는 달리 기상 조건의 영향을 받지 않고 영상을 획득할 수 있다는 장점이 있으며, 위성 본체와 영상레이다를 국산화하고 우주로 보낼 비행모델의 제작과 종합환경시험이 완료됐다"라고 설명했다.

또한, 이준구 KAIST 전기및전자공학부 교수와 김영진 KAIST 기계공학과 교수가 KAIST 인공위성연구소와 함께 연구하는 미래 우주 기술인 '저궤도 위성 양자암호 통신 시스템'과 '차세대 인공위성 레이저 탑재체'를 각각 소개했다.

한편, 우주 분야 대표 기업 및 기관들의 연구를 한눈에 볼 수 있는 전시회도 마련됐다. 위성에 적용되는 탑재체 능동부품, 복합수신기·X-밴드 송신기·열제어장치 등 다양한 우주기술 성과가 소개됐다.

권세진 인공위성연구소장은 "우리별 발사 30주년 기념식은 우주개발 초기 연구자들의 노고를 기리고 미래를 이끌 연구자들의 사기를 북돋는 축제의 장이자, 뉴스페이스 시대 우주산업의 육성과 발전을 위한 협력과 기술정보 교류의 계기로 마련했다"라고 설명했다.

이광형 총장은 환영사를 통해 "항공우주 과학의 불모지였던 대한민국은 한국의 별을 우주로 쏘아 올리겠다는 꿈과 도전을 가진 이 자리의 주역들 덕분에 인공위성 발사 성공이라는 쾌거를 이뤘다"라고 치하했다. 이어, 이 총장은 "우리는 향후 30년의 후 미래 우주시대 개막을 위한 새로운 꿈을 가져야 할 시점에 서 있다"라고 강조했다.이날 행사에는 이상민·조승래 더불어민주당 의원, 이장우 대전시장, 권현준 과학기술정보통신부 거대공공연구정책관, 현정은 현대그룹회장 등 각 연구기관, 우주 기업 대표자 등 우주 관련 정부·산·학·연 관계자 250여 명이 참석했다. ‘우리별 발사 30주년 기념식’ 및 부대 행사는 유튜브 '한국과학기술원인공위성연구소' 채널에서 생중계됐다.

우리별 1호 발사 30주년 기념식 개최

우리 대학이 대한민국 최초의 국적 위성인 우리별 1호 발사 30주년을 기념하는 행사를 대전 본원 대강당에서 개최했다.

대한민국 우주개발의 문을 연 우리별 1호는 1992년 8월 11일 발사됐다. KAIST는 한국연구재단의 선도 공학연구센터 사업에 선정돼 1989년 8월 인공위성연구소(당시 인공위성연구센터)를 출범시켰다. 같은 해, 영국 서리(Surrey) 대학과 국제공동연구 협약을 체결해 본격적인 인력 양성을 시작했으며, 연구소 설립 3년 만에 우리별 1호 개발에 성공했다. 이후, 우리별위성 시리즈 3회, 과학기술위성 시리즈 5회, 차세대소형위성 1호 등 소형 위성 10기를 개발해 발사했다. 이 과정에서 지구관측, 우주관측, 지구과학, 발사체검증, 핵심기술검증을 수행해 대한민국이 독자적인 인공위성 설계 및 제작 기술을 보유하는 데 이바지했다. 2023년에는 한국의 발사체인 누리호(KSLV-II)를 이용해 차세대소형위성 2호를 발사할 예정이다. 이와 함께, 우주용 관제 대역 송신기, 태양 전지, 배터리 기술 등 저궤도 실용급 위성에 적용 가능한 우주핵심기술 개발에도 앞장서고 있다. 또한, 인공위성연구소의 기술 개발은 국내 민간기업이 위성사업에 진출하는 교두보로 작용했으며, 위성기술 사업화와 수출을 통한 국부 창출의 밑거름이 되었다. 11일 오전에 열린 우리별 발사 30주년 기념식은 우리나라 최초 위성 발사를 성공적으로 이끈 주역들의 노고를 기리고 지난 우주개발 역사를 반추해 더 넓은 미래 우주를 준비하는 자리로 마련됐다. KAIST 인공위성연구소의 설립과 발전을 도운 공로자들과 우리별 개발에 참여해 우리나라 우주개발에 이바지한 연구원들에게 감사패가 수여됐으며, 미래의 우주개발 산업을 이끌어갈 뉴스페이스 리더 1기 수료식이 함께 진행됐다. 뉴스페이스 리더 양성 사업은 우주 연구기관 전문가들이 관련 분야 학위소지자들을 1:1로 실무를 교육해 위성시스템 엔지니어링이 가능한 전문인력으로 양성하는 프로그램이다. 이를 위해, 항공우주, 전기전자 등의 석박사 학위자와 우주개발 관련 실무 경험자 10인을 선발했다. 이들은 지난해 8월부터 KAIST 인공위성연구소 연구원으로 재직했다. 실제 위성시스템 체계개발 사업에 직접 참여해 최고급 위성시스템 실무 역량을 전수받았으며, 향후 우주 기술 관련 기업에 진출할 예정이다.

또한, 이날 행사에서는 '우리별 1호를 통해 개척한 우리나라 우주개발, KAIST의 혁신적 우주탐사기술로 앞으로의 30년 K-우주시대를 선도한다'를 KAIST 인공위성연구소의 비전으로 확정해 발표했다. 연구소 관계자는 "지속적인 인재양성과 함께 우리별 귀환 임무, 반앨런대 관측임무를 통해 우주물체의 랑데부 및 도킹, 포획 및 제거 기술의 실증과 우주환경 탐사 등에 끊임없이 도전하겠다는 포부를 담았다"라고 설명했다. 이날 오후에는 '우리별과 대한민국 우주의 미래' 워크숍이 개최됐다. 우리별 위성에 개발에 참여한 산업계, 학계, 연구계를 대표하는 6인의 연사와 KAIST에서 우주 개발을 수행 중인 3인의 연사가 초청됐다. 김이을 쎄트렉아이 대표는 우리나라 위성 개발의 선구자였던 故최순달 박사가 늘 강조했던 말인 “Devotion(헌신)”을 제목으로 정한 강연에서 KAIST 인공위성연구소와 쎄트렉아이가 위성 개발에 참여했던 도전의 역사를 재조명하고 헌신의 정신을 되새겼다. 쎄트렉아이는 우리별 1호에 참여했던 연구 인력을 중심으로 1999년 설립된 국내 최초의 위성개발 전문 기업이다.

이어, 최경일 ㈜케이티샛 최고기술책임자, 장영순 한국항공우주연구원 발사체체계개발부장, 이대희 한국천문연구원 우주탐사그룹 책임연구원, 이우경 한국항공대학교 교수, 김형신 충남대학교 교수가 각각 산업계, 연구계, 학계를 대표해 강연을 이어갔다.

워크숍에서는 KAIST 인공위성연구소가 개발한 10번째 위성-차세대소형위성2호와 영상레이다 개발의 성과와 의의도 소개됐다. 2023년 초에 나로우주센터에서 누리호 3차 발사를 통해 고도 550km 우주궤도에 올려질 차세대소형위성 2호는 영상레이다(SAR)를 이용한 지구관측, 우주방사선 관측기를 이용한 우주환경관측, 그리고 국내개발 핵심기술에 대한 우주검증의 임무를 수행한다.

장태성 KAIST 인공위성연구소 단장은 "영상레이다(SAR)는 우주에서 지상으로 전파를 쏘아 되돌아온 신호를 수집해 지표영상을 획득하는 전략기술"이라고 강조했다. 이어, 장 단장은 "광학카메라와는 달리 기상 조건의 영향을 받지 않고 영상을 획득할 수 있다는 장점이 있으며, 위성 본체와 영상레이다를 국산화하고 우주로 보낼 비행모델의 제작과 종합환경시험이 완료됐다"라고 설명했다.

또한, 이준구 KAIST 전기및전자공학부 교수와 김영진 KAIST 기계공학과 교수가 KAIST 인공위성연구소와 함께 연구하는 미래 우주 기술인 '저궤도 위성 양자암호 통신 시스템'과 '차세대 인공위성 레이저 탑재체'를 각각 소개했다.

한편, 우주 분야 대표 기업 및 기관들의 연구를 한눈에 볼 수 있는 전시회도 마련됐다. 위성에 적용되는 탑재체 능동부품, 복합수신기·X-밴드 송신기·열제어장치 등 다양한 우주기술 성과가 소개됐다.

권세진 인공위성연구소장은 "우리별 발사 30주년 기념식은 우주개발 초기 연구자들의 노고를 기리고 미래를 이끌 연구자들의 사기를 북돋는 축제의 장이자, 뉴스페이스 시대 우주산업의 육성과 발전을 위한 협력과 기술정보 교류의 계기로 마련했다"라고 설명했다.

이광형 총장은 환영사를 통해 "항공우주 과학의 불모지였던 대한민국은 한국의 별을 우주로 쏘아 올리겠다는 꿈과 도전을 가진 이 자리의 주역들 덕분에 인공위성 발사 성공이라는 쾌거를 이뤘다"라고 치하했다. 이어, 이 총장은 "우리는 향후 30년의 후 미래 우주시대 개막을 위한 새로운 꿈을 가져야 할 시점에 서 있다"라고 강조했다.이날 행사에는 이상민·조승래 더불어민주당 의원, 이장우 대전시장, 권현준 과학기술정보통신부 거대공공연구정책관, 현정은 현대그룹회장 등 각 연구기관, 우주 기업 대표자 등 우주 관련 정부·산·학·연 관계자 250여 명이 참석했다. ‘우리별 발사 30주년 기념식’ 및 부대 행사는 유튜브 '한국과학기술원인공위성연구소' 채널에서 생중계됐다.

2022.08.11

조회수 6369

-

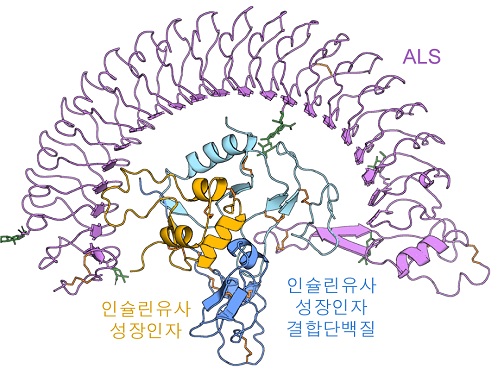

성장 조절하는 인슐린 유사성장 인자의 비밀을 밝히다

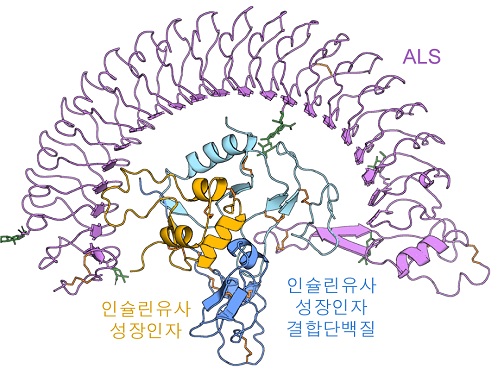

인슐린유사성장인자(Insulin-like Growth Factor, IGF)는 인슐린과 유사한 분자구조를 가진 호르몬으로, 신체의 유지와 신진대사에 관여하며, 특히 태아 및 소아·청소년기 성장에 중요한 역할을 한다. 인슐린유사성장인자의 결핍은 느린 성장, 작은 체구, 지연된 발육과 같은 성장기 발달 장애, 그리고 성인에게는 골밀도와 근육강도 저하 등의 증상으로 나타난다. 인슐린유사성장인자의 과잉은 거인증 혹은 말단 비대증을 유발하고 다양한 성인병 위험도를 증가시킨다. 인슐린유사성장인자는 신체의 발달을 촉진시키는 작용 외에도 인슐린과 협동하여 혈당을 조절하는 작용도 하며, 종양의 발생에도 관여함이 알려져 있어, 인슐린유사성장인자의 작동 원리를 밝히기 위한 다양한 연구가 국내외에서 활발하게 진행 중이다.

우리 대학 의과학대학원 김호민 교수(기초과학연구원 (IBS), 바이오분자 및 세포구조연구단, Chief Investigator)는 인슐린유사성장인자 복합체의 3차원 분자구조를 규명하고, 인슐린유사성장인자 복합체의 조립과정 및 인슐린유사성장인자 활성화 메커니즘을 제시했다. 본 연구 결과는 성장과 대사에 관련된 다양한 질병에 대한 이해를 높이고 진단·치료제 개발에도 기여할 것으로 기대된다.

인슐린유사성장인자는 다양한 조직 세포막에 분포하는 인슐린유사성장인자 수용체를 활성화시켜 세포분열, 세포 증식·분화와 생존을 조절한다. 하지만 인슐린유사성장인자는 단독으로는 매우 불안정하여 체내반감기가 10분이 채 되지 않는다. 이 때문에 혈중 인슐린유사성장인자의 70% 이상은 체내에서 12시간 이상 머무를 수 있도록 인슐린유사성장인자 결합단백질들인 IGFBP 단백질(IGF Binding Protein), ALS 단백질(Acid labile subunit)과 결합하여 안정한 삼중복합체 형태로 존재한다.

IGFBP 단백질과 ALS 단백질은 인슐린유사성장인자와 결합하는 운반체 역할 뿐만 아니라 인슐린유사성장인자의 생물학적 작용을 조절하는 중요한 기능도 수행한다. 즉, 인슐린유사성장인자 삼중복합체(IGF1/IGFBP3/ALS)는 생체 내에서 아주 정교하게 조립되고, 필요시에만 활성화되어 적절하게 성장조절 효과를 나타낼 수 있게 된다. 이 때문에 인슐린유사성장인자와 이들 결합단백질의 혈중 농도는 성장호르몬결핍증, ALS 결핍증과 같은 성장관련 질환을 평가하는데 검사항목으로도 이용되고 있다.

연구진은 인슐린유사성장인자 삼중복합체의 3차원 분자구조를 초저온투과전자현미경(cryo-EM)을 활용하여 규명하고, 각 구성요소 간의 상호작용을 밝혀냈다. 특히, 인슐린유사성장인자가 IGFBP 단백질에 둘러쌓여 이중복합체를 이루고 있으며, 말발굽 모양의 ALS 단백질이 이중복합체를 한번 더 감싸는 안정된 구조로 인해 인슐린유사성장인자가 체내에서 쉽게 분해되지 않는 것을 발견했다.

또한, 다양한 생화학적 실험 방법을 통해 인슐린유사성장인자 삼중복합체의 순차적 조립과정과 삼중복합체로부터 인슐린유사성장인자가 분리되어 인슐린유사성장인자 수용체를 활성화시키는 분자 메커니즘을 규명했다. 인슐린유사성장인자 삼중복합체에 포함된 IGFBP 단백질이 생체 내 단백질분해효소에 의해 잘리면, IGFBP 단백질의 C-말단이 떨어져나가면서 불안정한 중간 삼중복합체가 형성된다. 이 과정이 인슐린유사성장인자가 활성을 나타내게 하는 핵심 과정임을 새롭게 발견했다.

김호민 교수는 “첨단 초저온투과전자현미경을 활용하여 고해상도 분자구조를 규명한 연구성과”라며, “인슐린유사성장인자 삼중복합체의 분자구조와 활성화 메커니즘은 향후 청소년기 성장 관련 연구 또는 인슐린유사성장인자 관련 질환의 진단 및 치료제 개발에 크게 기여할 것으로 기대한다.”라고 말했다.

이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 17.69)’ 온라인 판 7월 30일 자에 게재되었다.

성장 조절하는 인슐린 유사성장 인자의 비밀을 밝히다

인슐린유사성장인자(Insulin-like Growth Factor, IGF)는 인슐린과 유사한 분자구조를 가진 호르몬으로, 신체의 유지와 신진대사에 관여하며, 특히 태아 및 소아·청소년기 성장에 중요한 역할을 한다. 인슐린유사성장인자의 결핍은 느린 성장, 작은 체구, 지연된 발육과 같은 성장기 발달 장애, 그리고 성인에게는 골밀도와 근육강도 저하 등의 증상으로 나타난다. 인슐린유사성장인자의 과잉은 거인증 혹은 말단 비대증을 유발하고 다양한 성인병 위험도를 증가시킨다. 인슐린유사성장인자는 신체의 발달을 촉진시키는 작용 외에도 인슐린과 협동하여 혈당을 조절하는 작용도 하며, 종양의 발생에도 관여함이 알려져 있어, 인슐린유사성장인자의 작동 원리를 밝히기 위한 다양한 연구가 국내외에서 활발하게 진행 중이다.

우리 대학 의과학대학원 김호민 교수(기초과학연구원 (IBS), 바이오분자 및 세포구조연구단, Chief Investigator)는 인슐린유사성장인자 복합체의 3차원 분자구조를 규명하고, 인슐린유사성장인자 복합체의 조립과정 및 인슐린유사성장인자 활성화 메커니즘을 제시했다. 본 연구 결과는 성장과 대사에 관련된 다양한 질병에 대한 이해를 높이고 진단·치료제 개발에도 기여할 것으로 기대된다.

인슐린유사성장인자는 다양한 조직 세포막에 분포하는 인슐린유사성장인자 수용체를 활성화시켜 세포분열, 세포 증식·분화와 생존을 조절한다. 하지만 인슐린유사성장인자는 단독으로는 매우 불안정하여 체내반감기가 10분이 채 되지 않는다. 이 때문에 혈중 인슐린유사성장인자의 70% 이상은 체내에서 12시간 이상 머무를 수 있도록 인슐린유사성장인자 결합단백질들인 IGFBP 단백질(IGF Binding Protein), ALS 단백질(Acid labile subunit)과 결합하여 안정한 삼중복합체 형태로 존재한다.

IGFBP 단백질과 ALS 단백질은 인슐린유사성장인자와 결합하는 운반체 역할 뿐만 아니라 인슐린유사성장인자의 생물학적 작용을 조절하는 중요한 기능도 수행한다. 즉, 인슐린유사성장인자 삼중복합체(IGF1/IGFBP3/ALS)는 생체 내에서 아주 정교하게 조립되고, 필요시에만 활성화되어 적절하게 성장조절 효과를 나타낼 수 있게 된다. 이 때문에 인슐린유사성장인자와 이들 결합단백질의 혈중 농도는 성장호르몬결핍증, ALS 결핍증과 같은 성장관련 질환을 평가하는데 검사항목으로도 이용되고 있다.

연구진은 인슐린유사성장인자 삼중복합체의 3차원 분자구조를 초저온투과전자현미경(cryo-EM)을 활용하여 규명하고, 각 구성요소 간의 상호작용을 밝혀냈다. 특히, 인슐린유사성장인자가 IGFBP 단백질에 둘러쌓여 이중복합체를 이루고 있으며, 말발굽 모양의 ALS 단백질이 이중복합체를 한번 더 감싸는 안정된 구조로 인해 인슐린유사성장인자가 체내에서 쉽게 분해되지 않는 것을 발견했다.

또한, 다양한 생화학적 실험 방법을 통해 인슐린유사성장인자 삼중복합체의 순차적 조립과정과 삼중복합체로부터 인슐린유사성장인자가 분리되어 인슐린유사성장인자 수용체를 활성화시키는 분자 메커니즘을 규명했다. 인슐린유사성장인자 삼중복합체에 포함된 IGFBP 단백질이 생체 내 단백질분해효소에 의해 잘리면, IGFBP 단백질의 C-말단이 떨어져나가면서 불안정한 중간 삼중복합체가 형성된다. 이 과정이 인슐린유사성장인자가 활성을 나타내게 하는 핵심 과정임을 새롭게 발견했다.

김호민 교수는 “첨단 초저온투과전자현미경을 활용하여 고해상도 분자구조를 규명한 연구성과”라며, “인슐린유사성장인자 삼중복합체의 분자구조와 활성화 메커니즘은 향후 청소년기 성장 관련 연구 또는 인슐린유사성장인자 관련 질환의 진단 및 치료제 개발에 크게 기여할 것으로 기대한다.”라고 말했다.

이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 17.69)’ 온라인 판 7월 30일 자에 게재되었다.

2022.08.04

조회수 10477

-

기계공학과 박인규 교수, 팽창하는 입자를 이용한 불규칙한 마이크로 돔 구조 기반 고감도 압력센서 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 한국생산기술연구원 조한철 박사와 공동 연구를 통해 3D 마이크로 구조 기반의 표면 형태 제어 기술 및 고감도 압력센서 설계 관련 원천기술을 개발했다.

최근 인간과 전자기기 간의 상호작용 기술의 중요성 증가에 따라, 그 매개체 역할을 하는 센서 기술 개발에 대한 관심이 증가하고 있다. 고성능 센서 기술은 스마트 기기, 보안 및 안전, 의료 및 헬스케어 분야와 같은 고부가가치 산업에 주로 적용되고 있다. 최근에는 뛰어난 센서 특성과 함께 유연한 특성으로 인해 사람의 피부와 같은 굴곡진 부위에 쉽게 부착 가능한 유연 압력센서 및 웨어러블 센서 응용에 대한 관심이 급증하고 있다. 특히, 표면에 3D 마이크로 구조가 어레이된 필름을 사용하면 센서의 전반적인 특성을 향상시킬 수 있어, 3D 마이크로 구조의 크기 및 밀도를 제어할 수 있는 기술이 필수적으로 요구된다.

하지만, 기존의 연구들은 원하고자 하는 패턴의 역상으로 제작된 몰드에 액상의 엘라스토머를 부어 제작하기 때문에 몰드 제작 공정이 필수적으로 요구되며, 3D 마이크로 구조의 크기/밀도 등을 조절하는데 한계가 있어 제작 유연성에 있어 큰 한계점이 존재했다.

공동 연구진은 이러한 문제를 해결을 위해, 온도에 의해 팽창하는 입자를 이용하여 표면에 3D 마이크로 구조를 제작하는 기술을 개발하였다. 본 연구에서 핵심으로 사용한 물질은 온도에 의해 팽창하는 미소 입자이다. 이 입자는 상온에서는 초기 상태인 6~11 ㎛를 유지하는데, 특정 온도를 가하면 내/외부의 변화로 인해 약 30~50 ㎛로 크기가 변하게 된다. 해당 입자를 유연 엘라스토머와 혼합하여 유연 필름을 제작한 뒤에 열팽창을 시키는 표면에 3D 마이크로 구조가 어레이된 유연 필름의 제작이 가능하다 (그림 1).

이를 활용하여 고민감도의 유연 압력센서에 적용하였다 (그림 2). 본 센서는 기존에 제안되었던 3D 마이크로 구조 기반 압력센서에 비해 높은 감도를 보여주었으며 내구성/검출한계/응답속도 등에서도 뛰어난 성능을 보였다. 이를 활용하여 다양한 사용자 맞춤형 어플리케이션에 적용하였다. 첫 번째로 손가락형 압력센서에 적용하였다. 개발된 손가락형 압력센서는 높은 감도로 인해 미세한 압력 변화를 감지할 수 있었으며 이를 이용하여 손가락의 미세한 맥박 변화, 물체를 누르는 힘 등에 대해 정밀하게 감지/구분할 수 있음을 보였다. 두 번째로는 대면적 어레이 센서로 제작하여 인간-컴퓨터 상호작용에 적용하였다. 이를 통해 손목의 움직임을 감지하고 획득한 신호를 기계학습에 적용하여 마우스 커서를 움직일 수 있음을 증명하였다 (그림 3).

이번 연구는 제 1 저자로는 정영 박사후연구원(KAIST 기계공학과)과 최중락 박사과정 학생(KAIST 기계공학과)이, 교신저자로는 조한철 박사(한국생산기술연구원)와 박인규 교수(KAIST 기계공학과)가 참여했으며, 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 중견연구자 과제 (박인규 교수), 창의도전연구 과제 (정영 박사), 신진연구자 과제 (조한철 박사)의 지원을 받아 수행되었다. 본 연구 결과는 재료연구 분야 최상위 학술지 중 하나인 Advanced Functional Materials (Impact factor 18.81) 지 2022년 7월 4일자로 논문이 게재되었으며, 후면 표지논문 (Back cover)에 선정되었다. (논문명: “Irregular Microdome Structure-Based Sensitive Pressure Sensor Using Internal Popping of Microspheres”)

기계공학과 박인규 교수, 팽창하는 입자를 이용한 불규칙한 마이크로 돔 구조 기반 고감도 압력센서 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 한국생산기술연구원 조한철 박사와 공동 연구를 통해 3D 마이크로 구조 기반의 표면 형태 제어 기술 및 고감도 압력센서 설계 관련 원천기술을 개발했다.

최근 인간과 전자기기 간의 상호작용 기술의 중요성 증가에 따라, 그 매개체 역할을 하는 센서 기술 개발에 대한 관심이 증가하고 있다. 고성능 센서 기술은 스마트 기기, 보안 및 안전, 의료 및 헬스케어 분야와 같은 고부가가치 산업에 주로 적용되고 있다. 최근에는 뛰어난 센서 특성과 함께 유연한 특성으로 인해 사람의 피부와 같은 굴곡진 부위에 쉽게 부착 가능한 유연 압력센서 및 웨어러블 센서 응용에 대한 관심이 급증하고 있다. 특히, 표면에 3D 마이크로 구조가 어레이된 필름을 사용하면 센서의 전반적인 특성을 향상시킬 수 있어, 3D 마이크로 구조의 크기 및 밀도를 제어할 수 있는 기술이 필수적으로 요구된다.

하지만, 기존의 연구들은 원하고자 하는 패턴의 역상으로 제작된 몰드에 액상의 엘라스토머를 부어 제작하기 때문에 몰드 제작 공정이 필수적으로 요구되며, 3D 마이크로 구조의 크기/밀도 등을 조절하는데 한계가 있어 제작 유연성에 있어 큰 한계점이 존재했다.

공동 연구진은 이러한 문제를 해결을 위해, 온도에 의해 팽창하는 입자를 이용하여 표면에 3D 마이크로 구조를 제작하는 기술을 개발하였다. 본 연구에서 핵심으로 사용한 물질은 온도에 의해 팽창하는 미소 입자이다. 이 입자는 상온에서는 초기 상태인 6~11 ㎛를 유지하는데, 특정 온도를 가하면 내/외부의 변화로 인해 약 30~50 ㎛로 크기가 변하게 된다. 해당 입자를 유연 엘라스토머와 혼합하여 유연 필름을 제작한 뒤에 열팽창을 시키는 표면에 3D 마이크로 구조가 어레이된 유연 필름의 제작이 가능하다 (그림 1).

이를 활용하여 고민감도의 유연 압력센서에 적용하였다 (그림 2). 본 센서는 기존에 제안되었던 3D 마이크로 구조 기반 압력센서에 비해 높은 감도를 보여주었으며 내구성/검출한계/응답속도 등에서도 뛰어난 성능을 보였다. 이를 활용하여 다양한 사용자 맞춤형 어플리케이션에 적용하였다. 첫 번째로 손가락형 압력센서에 적용하였다. 개발된 손가락형 압력센서는 높은 감도로 인해 미세한 압력 변화를 감지할 수 있었으며 이를 이용하여 손가락의 미세한 맥박 변화, 물체를 누르는 힘 등에 대해 정밀하게 감지/구분할 수 있음을 보였다. 두 번째로는 대면적 어레이 센서로 제작하여 인간-컴퓨터 상호작용에 적용하였다. 이를 통해 손목의 움직임을 감지하고 획득한 신호를 기계학습에 적용하여 마우스 커서를 움직일 수 있음을 증명하였다 (그림 3).

이번 연구는 제 1 저자로는 정영 박사후연구원(KAIST 기계공학과)과 최중락 박사과정 학생(KAIST 기계공학과)이, 교신저자로는 조한철 박사(한국생산기술연구원)와 박인규 교수(KAIST 기계공학과)가 참여했으며, 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 중견연구자 과제 (박인규 교수), 창의도전연구 과제 (정영 박사), 신진연구자 과제 (조한철 박사)의 지원을 받아 수행되었다. 본 연구 결과는 재료연구 분야 최상위 학술지 중 하나인 Advanced Functional Materials (Impact factor 18.81) 지 2022년 7월 4일자로 논문이 게재되었으며, 후면 표지논문 (Back cover)에 선정되었다. (논문명: “Irregular Microdome Structure-Based Sensitive Pressure Sensor Using Internal Popping of Microspheres”)

2022.08.01

조회수 5253

-

뇌 모방 스핀 소자 핵심기술 개발

우리 대학 물리학과 김갑진 교수와 신소재공학과 박병국 교수 공동연구팀이 뇌 모방 소자로 개발 중인 스핀토크발진기 주파수 대역을 증대시킬 핵심 기술을 개발했다고 18일 밝혔다.

두 연구팀은 비자성체/강자성체/산화물 3중층 구조의 자기발진소자에 게이트 전압을 인가하여 GHz 수준의 발진주파수 조절에 성공하였다. 이는 기존 기술보다 약 10배 이상 향상된 결과로 스핀토크 기반 뉴로모픽 소자가 가진 학습 효과의 휘발성, 좁은 주파수 대역 등의 문제를 해결할 핵심 기술로 제안되었다.

본 소자는 게이트 전압이 영구적으로 수직자기이방성을 변화시켜 소자에 전류가 흐르지 않아도 학습 내용이 저장되어 있는 비휘발성 특성을 가지고 있으며 그 폭이 GHz 수준으로 넓어 뉴로모픽 소자 활용성을 증대시켜줄 것으로 기대된다.

신소재공학과 최종국 박사과정과 물리학과 박재현 박사가 공동 제1저자로 참여하고, KAIST 신소재공학과 강민구 연구원, 고려대학교 이재성 교수와 김도윤 연구원, KAIST 물리학과 이경진 교수가 공동저자로 참여한 본 논문은 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 6월 30일 온라인 게재됐다. (논문명 : Voltage-driven gigahertz frequency tuning of spin Hall nano-oscillators)

기존의 스핀토크발진기 기반 뉴로모픽 소자는 학습 대상을 주파수 대역에 대응시켜 학습하는 소자로, 전류가 흐르지 않으면 학습 내용이 사라지는 휘발성과 200MHz 이내의 제한적인 학습 가능 대역폭을 가지고 있어 이에 대한 개선이 필요한 상황이다.

이번 연구에서 연구팀은 게이트 전압 인가가 소자의 수직자기이방성을 영구적으로 조절하고 이를 통해 자기공명주파수가 조절된다는 사실을 이용하여 기존 보고의 10배 이상인 2.1 GHz 이상의 광대역 조절 가능한 발진기를 실현하였다. 본 기술은 스핀-홀 나노 발진기 기반 뉴로모픽 소자 개발에 핵심 기술로 활용될 것이라 기대된다.

한편 이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 선도연구센터/중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

뇌 모방 스핀 소자 핵심기술 개발

우리 대학 물리학과 김갑진 교수와 신소재공학과 박병국 교수 공동연구팀이 뇌 모방 소자로 개발 중인 스핀토크발진기 주파수 대역을 증대시킬 핵심 기술을 개발했다고 18일 밝혔다.

두 연구팀은 비자성체/강자성체/산화물 3중층 구조의 자기발진소자에 게이트 전압을 인가하여 GHz 수준의 발진주파수 조절에 성공하였다. 이는 기존 기술보다 약 10배 이상 향상된 결과로 스핀토크 기반 뉴로모픽 소자가 가진 학습 효과의 휘발성, 좁은 주파수 대역 등의 문제를 해결할 핵심 기술로 제안되었다.

본 소자는 게이트 전압이 영구적으로 수직자기이방성을 변화시켜 소자에 전류가 흐르지 않아도 학습 내용이 저장되어 있는 비휘발성 특성을 가지고 있으며 그 폭이 GHz 수준으로 넓어 뉴로모픽 소자 활용성을 증대시켜줄 것으로 기대된다.

신소재공학과 최종국 박사과정과 물리학과 박재현 박사가 공동 제1저자로 참여하고, KAIST 신소재공학과 강민구 연구원, 고려대학교 이재성 교수와 김도윤 연구원, KAIST 물리학과 이경진 교수가 공동저자로 참여한 본 논문은 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 6월 30일 온라인 게재됐다. (논문명 : Voltage-driven gigahertz frequency tuning of spin Hall nano-oscillators)

기존의 스핀토크발진기 기반 뉴로모픽 소자는 학습 대상을 주파수 대역에 대응시켜 학습하는 소자로, 전류가 흐르지 않으면 학습 내용이 사라지는 휘발성과 200MHz 이내의 제한적인 학습 가능 대역폭을 가지고 있어 이에 대한 개선이 필요한 상황이다.

이번 연구에서 연구팀은 게이트 전압 인가가 소자의 수직자기이방성을 영구적으로 조절하고 이를 통해 자기공명주파수가 조절된다는 사실을 이용하여 기존 보고의 10배 이상인 2.1 GHz 이상의 광대역 조절 가능한 발진기를 실현하였다. 본 기술은 스핀-홀 나노 발진기 기반 뉴로모픽 소자 개발에 핵심 기술로 활용될 것이라 기대된다.

한편 이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 선도연구센터/중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.29

조회수 5434

전자빔 활용해 탄소중립 시대를 향한 기체 분리막 개발

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 전자빔을 탄소 분리막에 쏘아 0.05nm(나노미터) 이하의 크기 차이를 갖는 기체 혼합물을 효율적으로 분리할 수 있는 기체 분리막을 개발했다고 27일 밝혔다.

탄소 분자체 분리막(carbon molecular sieve membrane)은 기존 고분자 분리막 대비 높은 선택도(selectivity)와 투과도(permeability)를 동시에 충족시켜 유망한 재료로 거론되고 있으나, 매우 작은 크기 차이를 지닌 분자쌍을 효율적으로 분리하는데 어려움을 겪고 있다. 이번 연구는 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 탄소 분리막의 (초)미세다공성을 조절하는 새로운 방법으로 전자 조사(electron irradiation)를 제안하며, 연구팀이 개발한 기술은 조사량에 따라 목표 분자를 설정할 수 있는 기술이다.

생명화학공학과 오반석 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)'에 온라인 게재됐다. (논문명 : Electron-mediated control of nanoporosity for targeted molecular separation in carbon membranes)

여러 화학종이 포함된 혼합물을 고순도로 분리하는 과정은 구성 분자의 끓는점 차이에 기인한 증류법을 활용하며, 이는 분리 공정에 막대한 열에너지 소비를 일으킨다. 특히, 경질 올레핀/파라핀 및 수소/이산화탄소 분리는 각각 고분자 합성 공정과 수소 생산에 핵심적 역할을 하며 사회경제 기반에 필수적이므로 이와 같은 기체 분자쌍을 고효율, 저탄소 분리 공정을 통해 이뤄내는 것이 필요하다.

이번 연구팀이 제안한 탄소 분리막의 전자 조사 조절은 탄소나노튜브 같은 탄소 입자(carbon particle)에 고에너지 전자빔을 조사할 때 독특한 구조가 형성되는 것에 착안해 진행됐다. 높은 에너지를 지닌 전자가 탄소 입자에 조사되면 입자 내에 빈자리(vacancy) 및 틈새(interstitial) 같은 탄소 결함(defects)이 생성되며, 이는 탄소 입자 간 또는 외부 분자와의 결합을 촉진시켜 기존 입자와 구분되는 독특한 탄소 구조가 생성된다.

탄소 분리막 또한 탄소 가닥(strand) 및 판(plate)으로 이뤄져 있기에 전자 조사를 통해 분리막 내의 미세구조를 변화시켜 기공 크기를 원하는 분리 기체쌍에 조절할 수 있다. 또한, 전자 조사는 이미 산업에서 오랫동안 상용화돼 온 기술로써 조사량 제어 및 대량화 용이성 등 여러 측면에서 장점을 지닌다.

이번 연구는 그동안 온도 및 대기 조성 등 열분해(pyrolysis) 조건에만 국한되어 있는 기존의 탄소 분리막 미세다공성 조절방식에서 벗어나 전자 조사를 새로운 조절방식으로 제안한다. 연구팀은 전자빔이 탄소 분리막에 조사되면 분리막 표면의 산소 기능화 및 초미세기공(ultramicropore) 수축이 일어남을 드러냈으며, 조사량 제어를 통해 기공 치수를 설정했다.

특히, 탄소 분리막 내 0.7nm 이하의 초미세기공은 전자 조사량에 따라 0.4nm 혹은 그 이하의 기공 크기 분포를 지니게 되었으며 이는 분리막의 확산 선택적 분리능을 높여 0.05nm 이하의 크기 차이를 지닌 분자쌍을 정밀하게 걸러낼 수 있게 한다. 예를 들어, 낮은 조사량 범위에서(~250kGy, 1kGy=1kJ/kg) 탄소 분리막의 에틸렌/에탄 분리능력이 3배 이상 향상됐고 높은 조사량에서(1000~2000kGy) 수소/이산화탄소 선택도가 80에 이르는 고성능 탄소 분리막이 제시됐다.

연구팀은 그동안 분리에 어려움을 겪었던 여러 기체 혼합물을 전자 조사된 탄소 분리막을 이용해 성공적으로 분리했으며, 분리막의 상용화와 더불어 분리막의 적용 범위를 획기적으로 확대할 가능성을 보였다. 경질 올레핀/파라핀 분리는 전 세계 에너지 소비의 약 0.3%를 차지할 만큼 많은 에너지가 소모되는 공정이지만 수많은 소재의 원료로 활용되므로 해당 공정을 저비용, 저에너지 공정으로 전환 시키는 것이 초미의 관심사다.

연구를 주도한 생명화학공학과 고동연 교수는 "2018년부터 시작된 수소 경제 도입 및 활성화에 따라 에너지 효율적인 수소 생산은 국가의 해외 의존도를 낮추고 에너지 안보 확보와 연관되어 중요성이 날로 커지고 있다ˮ며 "전자 조사를 통한 분리막 기반의 분리 공정을 확대 적용할 수 있다면 산업계의 글로벌 경쟁력 강화와 국가 에너지 안보 확립에 이바지할 수 있을 것으로 기대한다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 기초연구사업과 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다. (No. NRF-2021R1C1C1012014, SRFC-MA1902-08)

2022.09.28 조회수 5038

전자빔 활용해 탄소중립 시대를 향한 기체 분리막 개발

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 전자빔을 탄소 분리막에 쏘아 0.05nm(나노미터) 이하의 크기 차이를 갖는 기체 혼합물을 효율적으로 분리할 수 있는 기체 분리막을 개발했다고 27일 밝혔다.

탄소 분자체 분리막(carbon molecular sieve membrane)은 기존 고분자 분리막 대비 높은 선택도(selectivity)와 투과도(permeability)를 동시에 충족시켜 유망한 재료로 거론되고 있으나, 매우 작은 크기 차이를 지닌 분자쌍을 효율적으로 분리하는데 어려움을 겪고 있다. 이번 연구는 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 탄소 분리막의 (초)미세다공성을 조절하는 새로운 방법으로 전자 조사(electron irradiation)를 제안하며, 연구팀이 개발한 기술은 조사량에 따라 목표 분자를 설정할 수 있는 기술이다.

생명화학공학과 오반석 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)'에 온라인 게재됐다. (논문명 : Electron-mediated control of nanoporosity for targeted molecular separation in carbon membranes)

여러 화학종이 포함된 혼합물을 고순도로 분리하는 과정은 구성 분자의 끓는점 차이에 기인한 증류법을 활용하며, 이는 분리 공정에 막대한 열에너지 소비를 일으킨다. 특히, 경질 올레핀/파라핀 및 수소/이산화탄소 분리는 각각 고분자 합성 공정과 수소 생산에 핵심적 역할을 하며 사회경제 기반에 필수적이므로 이와 같은 기체 분자쌍을 고효율, 저탄소 분리 공정을 통해 이뤄내는 것이 필요하다.

이번 연구팀이 제안한 탄소 분리막의 전자 조사 조절은 탄소나노튜브 같은 탄소 입자(carbon particle)에 고에너지 전자빔을 조사할 때 독특한 구조가 형성되는 것에 착안해 진행됐다. 높은 에너지를 지닌 전자가 탄소 입자에 조사되면 입자 내에 빈자리(vacancy) 및 틈새(interstitial) 같은 탄소 결함(defects)이 생성되며, 이는 탄소 입자 간 또는 외부 분자와의 결합을 촉진시켜 기존 입자와 구분되는 독특한 탄소 구조가 생성된다.

탄소 분리막 또한 탄소 가닥(strand) 및 판(plate)으로 이뤄져 있기에 전자 조사를 통해 분리막 내의 미세구조를 변화시켜 기공 크기를 원하는 분리 기체쌍에 조절할 수 있다. 또한, 전자 조사는 이미 산업에서 오랫동안 상용화돼 온 기술로써 조사량 제어 및 대량화 용이성 등 여러 측면에서 장점을 지닌다.

이번 연구는 그동안 온도 및 대기 조성 등 열분해(pyrolysis) 조건에만 국한되어 있는 기존의 탄소 분리막 미세다공성 조절방식에서 벗어나 전자 조사를 새로운 조절방식으로 제안한다. 연구팀은 전자빔이 탄소 분리막에 조사되면 분리막 표면의 산소 기능화 및 초미세기공(ultramicropore) 수축이 일어남을 드러냈으며, 조사량 제어를 통해 기공 치수를 설정했다.

특히, 탄소 분리막 내 0.7nm 이하의 초미세기공은 전자 조사량에 따라 0.4nm 혹은 그 이하의 기공 크기 분포를 지니게 되었으며 이는 분리막의 확산 선택적 분리능을 높여 0.05nm 이하의 크기 차이를 지닌 분자쌍을 정밀하게 걸러낼 수 있게 한다. 예를 들어, 낮은 조사량 범위에서(~250kGy, 1kGy=1kJ/kg) 탄소 분리막의 에틸렌/에탄 분리능력이 3배 이상 향상됐고 높은 조사량에서(1000~2000kGy) 수소/이산화탄소 선택도가 80에 이르는 고성능 탄소 분리막이 제시됐다.

연구팀은 그동안 분리에 어려움을 겪었던 여러 기체 혼합물을 전자 조사된 탄소 분리막을 이용해 성공적으로 분리했으며, 분리막의 상용화와 더불어 분리막의 적용 범위를 획기적으로 확대할 가능성을 보였다. 경질 올레핀/파라핀 분리는 전 세계 에너지 소비의 약 0.3%를 차지할 만큼 많은 에너지가 소모되는 공정이지만 수많은 소재의 원료로 활용되므로 해당 공정을 저비용, 저에너지 공정으로 전환 시키는 것이 초미의 관심사다.

연구를 주도한 생명화학공학과 고동연 교수는 "2018년부터 시작된 수소 경제 도입 및 활성화에 따라 에너지 효율적인 수소 생산은 국가의 해외 의존도를 낮추고 에너지 안보 확보와 연관되어 중요성이 날로 커지고 있다ˮ며 "전자 조사를 통한 분리막 기반의 분리 공정을 확대 적용할 수 있다면 산업계의 글로벌 경쟁력 강화와 국가 에너지 안보 확립에 이바지할 수 있을 것으로 기대한다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 기초연구사업과 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다. (No. NRF-2021R1C1C1012014, SRFC-MA1902-08)

2022.09.28 조회수 5038 바이오 화학산업에 치명적인 파지 오염 해결방안 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 중국 우한대학교 시 첸(Shi Chen), 리안롱 왕(Lianrong Wang) 교수 연구팀과 공동연구를 통해 `파지 저항성을 갖는 대장균 균주 개발'에 성공했다고 15일 밝혔다.

파지(phage)란 미생물에 대해 특이적 감염성을 갖는 바이러스를 의미한다. 파지에 감염된 미생물은 생리학적 특성이 크게 달라지거나 심한 경우 죽기 때문에 파지 오염은 미생물이 화학공장과 같은 역할을 하는 바이오 화학산업에서 치명적이다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 지난 8월 2일 게재됐다. 또한 해당 연구의 중요성을 인정받아 네이쳐 커뮤니케이션스 에디터의 하이라이트로도 선정됐다.

※ 논문명 : Systematic strategies for developing phage resistant Escherichia coli strains

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 공동 교신저자), Shi Chen(우한대학교, 공동 교신저자), Lianrong Wang(우한대학교, 공동 교신저자), Xuan Zou(우한대학교, 제1저자), Xiaohong Xiao(우한대학교, 제2저자), Ziran Mo(우한대학교, 제3저자), Yashi Ge(우한대학교, 제4저자), Xing Jiang(우한대학교, 제5저자), Ruolin Huang(우한대학교, 제6저자), Mengxue Li(우한대학교, 제7저자), Zixin Deng(우한대학교, 제8저자), 포함 총 11명

시스템 대사공학은 미생물 대사회로의 조작을 통해 여러 가지 화학물질들을 지속가능하고 친환경적인 방식으로 생산할 수 있게 하는 학문으로 전 세계적으로 심각한 화석연료 고갈 및 기후변화를 해결하는 데 있어 중요한 역할을 한다. 대장균은 시스템 대사공학적 엔지니어링에 사용되는 여러 가지 미생물 균주 중에서 가장 널리 사용되고 있는 대표적인 균주다. 시스템 대사공학의 도구 및 전략들의 발전과 이로 인해 만들어진 최적화된 미생물 균주들은 저렴하고 쉽게 구할 수 있는 원자재를 경제적 및 산업적 가치가 큰 제품으로 전환하는 데 있어 중요한 역할을 할 것이다.

이러한 재생 가능한 바이오화학산업을 구축하는데 꼭 해결돼야 하는 문제 중 하나는 발효 중 파지 오염이다. 발효 중 파지 오염은 숙주 세포에 치명적인 영향을 미치기 때문에 전체 바이오 공정의 생산성에 큰 영향을 미치며 그 결과 막대한 경제적 손실이 일어난다. 산업적 발효에서 파지 오염은 유전 공학을 통한 파지 방어 시스템 도입을 통해 효과적으로 막을 수 있다. 하지만 지금까지 알려진 대부분의 파지 방어 메커니즘은 한정된 종류의 파지만 방어할 수 있어 제한된 효과를 볼 수 있었다.

이러한 문제를 해결하기 위해 공동연구팀은 대장균 3234/A 균주에서 존재하는 외가닥 DNA(single-stranded DNA) (인산황화)phosphorothioation (이하 Ssp)라 명명한 신규 파지 방어 메커니즘을 발견 및 규명했으며 해당 Ssp 파지 방어 시스템이 산업적으로 유용한 여러 가지 대장균 균주에 적용될 수 있고, 그 결과 여러 종류의 파지를 방어할 수 있음을 확인했다.

또한 게놈 상에 Ssp 방어 모듈을 도입하고 파지 생애주기에 필수적인 유전자의 변형과 같은 체계적인 엔지니어링 전략을 개발했다. 이러한 전략들을 통해 파지 공격에 취약한 대장균 균주를 여러 가지 파지들에 내성을 부여할 수 있었으며, 이렇게 엔지니어링된 대장균들은 파지들이 있을 때도 일반적인 대장균과 똑같은 성장 속도와 생리학적 특성을 갖는 것을 확인했다. 또한 높은 농도의 파지가 존재하는 환경에서도 화학물질 및 재조합 단백질을 생산하는 능력을 유지했다는 것을 연구팀은 확인했다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 발효 산업에서 큰 문제점이었던 파지 오염을 해결하기 위해 여러 가지 파지에 대한 저항성을 부여하는 체계적인 해법을 제시했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 미생물 기반의 유용한 화학제품을 만드는 데 한 단계 앞으로 나아갈 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이번 연구는 이상엽 특훈교수 연구팀에 의해 과학기술정보통신부가 지원하는 기후환경연구개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제’의 지원을 받아 수행됐다.

2022.09.15 조회수 5109

바이오 화학산업에 치명적인 파지 오염 해결방안 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 중국 우한대학교 시 첸(Shi Chen), 리안롱 왕(Lianrong Wang) 교수 연구팀과 공동연구를 통해 `파지 저항성을 갖는 대장균 균주 개발'에 성공했다고 15일 밝혔다.

파지(phage)란 미생물에 대해 특이적 감염성을 갖는 바이러스를 의미한다. 파지에 감염된 미생물은 생리학적 특성이 크게 달라지거나 심한 경우 죽기 때문에 파지 오염은 미생물이 화학공장과 같은 역할을 하는 바이오 화학산업에서 치명적이다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 지난 8월 2일 게재됐다. 또한 해당 연구의 중요성을 인정받아 네이쳐 커뮤니케이션스 에디터의 하이라이트로도 선정됐다.

※ 논문명 : Systematic strategies for developing phage resistant Escherichia coli strains

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 공동 교신저자), Shi Chen(우한대학교, 공동 교신저자), Lianrong Wang(우한대학교, 공동 교신저자), Xuan Zou(우한대학교, 제1저자), Xiaohong Xiao(우한대학교, 제2저자), Ziran Mo(우한대학교, 제3저자), Yashi Ge(우한대학교, 제4저자), Xing Jiang(우한대학교, 제5저자), Ruolin Huang(우한대학교, 제6저자), Mengxue Li(우한대학교, 제7저자), Zixin Deng(우한대학교, 제8저자), 포함 총 11명

시스템 대사공학은 미생물 대사회로의 조작을 통해 여러 가지 화학물질들을 지속가능하고 친환경적인 방식으로 생산할 수 있게 하는 학문으로 전 세계적으로 심각한 화석연료 고갈 및 기후변화를 해결하는 데 있어 중요한 역할을 한다. 대장균은 시스템 대사공학적 엔지니어링에 사용되는 여러 가지 미생물 균주 중에서 가장 널리 사용되고 있는 대표적인 균주다. 시스템 대사공학의 도구 및 전략들의 발전과 이로 인해 만들어진 최적화된 미생물 균주들은 저렴하고 쉽게 구할 수 있는 원자재를 경제적 및 산업적 가치가 큰 제품으로 전환하는 데 있어 중요한 역할을 할 것이다.

이러한 재생 가능한 바이오화학산업을 구축하는데 꼭 해결돼야 하는 문제 중 하나는 발효 중 파지 오염이다. 발효 중 파지 오염은 숙주 세포에 치명적인 영향을 미치기 때문에 전체 바이오 공정의 생산성에 큰 영향을 미치며 그 결과 막대한 경제적 손실이 일어난다. 산업적 발효에서 파지 오염은 유전 공학을 통한 파지 방어 시스템 도입을 통해 효과적으로 막을 수 있다. 하지만 지금까지 알려진 대부분의 파지 방어 메커니즘은 한정된 종류의 파지만 방어할 수 있어 제한된 효과를 볼 수 있었다.

이러한 문제를 해결하기 위해 공동연구팀은 대장균 3234/A 균주에서 존재하는 외가닥 DNA(single-stranded DNA) (인산황화)phosphorothioation (이하 Ssp)라 명명한 신규 파지 방어 메커니즘을 발견 및 규명했으며 해당 Ssp 파지 방어 시스템이 산업적으로 유용한 여러 가지 대장균 균주에 적용될 수 있고, 그 결과 여러 종류의 파지를 방어할 수 있음을 확인했다.

또한 게놈 상에 Ssp 방어 모듈을 도입하고 파지 생애주기에 필수적인 유전자의 변형과 같은 체계적인 엔지니어링 전략을 개발했다. 이러한 전략들을 통해 파지 공격에 취약한 대장균 균주를 여러 가지 파지들에 내성을 부여할 수 있었으며, 이렇게 엔지니어링된 대장균들은 파지들이 있을 때도 일반적인 대장균과 똑같은 성장 속도와 생리학적 특성을 갖는 것을 확인했다. 또한 높은 농도의 파지가 존재하는 환경에서도 화학물질 및 재조합 단백질을 생산하는 능력을 유지했다는 것을 연구팀은 확인했다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 발효 산업에서 큰 문제점이었던 파지 오염을 해결하기 위해 여러 가지 파지에 대한 저항성을 부여하는 체계적인 해법을 제시했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 미생물 기반의 유용한 화학제품을 만드는 데 한 단계 앞으로 나아갈 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이번 연구는 이상엽 특훈교수 연구팀에 의해 과학기술정보통신부가 지원하는 기후환경연구개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제’의 지원을 받아 수행됐다.

2022.09.15 조회수 5109 RNA를 통한 유전자 전사 조절 원리 규명

세포가 어떤 유전자를 얼마나 발현하느냐에 따라 그 세포의 모양, 기능, 수명 등이 결정되므로 유전정보를 처음으로 발현하는 RNA 합성효소의 활성은 세포 내에서 매우 중요하게, 또 정교하게 조절된다. 그러나 이러한 유전자 전사(transcription) 조절의 중요성에도 불구하고 RNA 합성효소가 이러한 단백질과 RNA들에 의해서 어떻게 조절되는지 분자적인 수준에서는 잘 알려져 있지 않았다.

☞ 유전자 전사: DNA의 유전정보가 RNA에 옮겨지는 과정을 말한다. 유전정보의 복사물인 RNA는 단백질 합성에 사용된다.

우리 대학 화학과 강진영 교수 연구팀이 RNA를 통한 RNA 합성효소의 조절 메커니즘을 알아내고자 RNA 합성효소와 RNA 합성효소를 조절하는 바이러스 유래 RNA인 *HK022 putRNA의 결합 구조를 초저온 전자현미경(cryo-EM)으로 규명하여 유전자 전사조절의 기초 원리를 규명했다고 7일 밝혔다.

*HK022 putRNA: HK022 박테리오파지(박테리아를 감염시키는 바이러스)의 RNA로 다른 단백질의 도움 없이 해당 RNA를 만든 RNA 중합효소와 결합해 RNA 합성이 계속 되도록 RNA 중합효소를 조절

화학과 황승하 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)'에 지난 8월 15일 출판되었다. (논문명: Structural basis of transcriptional regulation by a nascent RNA element, HK022 putRNA).

HK022 putRNA는 RNA 합성효소와 결합해서 RNA 합성이 멈추지 않고 계속 되도록 도와주는 역할을 한다. 이러한 기능을 이해하기 위해서 본 연구팀은 putRNA와 RNA 합성효소의 결합 복합체(put-associated RNA polymerase elongation complex, putEC)의 세 가지 구조를 초저온 전자현미경으로 규명하였다.

이 연구에서는 활성을 가진 putRNA를 제작하기 위해 장애물 단백질을 RNA 합성에 활용하는 방법을 고안하였으며, 초저온 전자현미경 촬영 결과 예상하지 못했던 세 종류의 복합체 – putRNA가 잘 접혀서 RNA 합성효소와 결합하고 있는 putEC, put RNA가 접히지 않은 put-없는 EC, 잘 접힌 putRNA와 시그마 단백질이 함께 RNA 합성효소와 결합하고 있는 시그마* 결합-putEC – 를 발견할 수 있었다. (그림 1)

*시그마: RNA 합성효소가 유전자 RNA 합성을 처음 시작할 때 필요한 단백질로 RNA 합성이 어느 정도 안정화되면 RNA 합성효소에서 떨어진다.

연구팀은 이들 복합체의 구조를 통해 putRNA가 이전 연구에서 예측된 대로 RNA 합성효소와 안정적으로 결합하고 있지만 예측과 달리 예상보다 더 많은 염기쌍(base pair)을 사용해 RNA 이중나선(double helix) 뿐 아니라 삼중나선(triple helix)을 형성하는 것을 확인하였다. 또한, putRNA가 RNA 합성효소와 결합하면 RNA 합성효소가 RNA 합성을 잠시 멈출 때 가지는 구조의 변화를 방해해서 RNA 합성을 지속하도록 한다는 가설을 제시할 수 있었다.

한편, 시그마 단백질(σ70)은 RNA 합성효소가 전사를 시작할 때 필요한 전사 개시인자로, RNA 합성이 안정되면 RNA 합성효소에서 떨어졌다가 특정 DNA 서열(–10-유사 서열)이 있으면 전사 과정 중이라도 다시 RNA 중합효소와 결합해 RNA 합성을 일시적으로 멈추는 것으로 알려져 있다. 이번 연구에서는 예상치 못하게 관찰된 시그마 결합-putEC 구조를 통해 시그마가 RNA 합성효소와 결합하여 RNA 합성이 잠깐 멈추면 putRNA가 더 잘 접힌다는 것을 알 수 있었다.

이 연구의 교신저자인 강진영 교수는 "RNA 합성효소는 세포 내에 저장된 유전 정보를 처음으로 꺼내어 생명활동에 활용하는, 세포 내에서 제일 중요한 단백질 중 하나이다. 그러나 RNA 합성효소의 큰 크기와 다양한 구조 변화 때문에 이전에 주로 활용하던 X-ray 결정학 방식으로는 그 구조를 관찰하기가 어려웠다. 최근 초저온 전자현미경의 발달로 이제야 조금씩 RNA 합성효소의 작동 원리가 알려지고 있는 상황이다. 이번 연구는 이전에 잘 알려지지 않았던, RNA를 통한 전사 조절의 기초적인 원리를 설명한 것으로, RNA를 통한 RNA 합성효소 조절의 다양한 전략을 밝혀줄 시작점이며, 더 나아가 유전자 발현을 조작할 수 있는 RNA의 개발을 도울 수 있는 정보를 제공할 것이라 기대한다.ˮ고 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 이공분야기초연구사업(우수신진연구)과 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.09.07 조회수 5920

RNA를 통한 유전자 전사 조절 원리 규명

세포가 어떤 유전자를 얼마나 발현하느냐에 따라 그 세포의 모양, 기능, 수명 등이 결정되므로 유전정보를 처음으로 발현하는 RNA 합성효소의 활성은 세포 내에서 매우 중요하게, 또 정교하게 조절된다. 그러나 이러한 유전자 전사(transcription) 조절의 중요성에도 불구하고 RNA 합성효소가 이러한 단백질과 RNA들에 의해서 어떻게 조절되는지 분자적인 수준에서는 잘 알려져 있지 않았다.

☞ 유전자 전사: DNA의 유전정보가 RNA에 옮겨지는 과정을 말한다. 유전정보의 복사물인 RNA는 단백질 합성에 사용된다.

우리 대학 화학과 강진영 교수 연구팀이 RNA를 통한 RNA 합성효소의 조절 메커니즘을 알아내고자 RNA 합성효소와 RNA 합성효소를 조절하는 바이러스 유래 RNA인 *HK022 putRNA의 결합 구조를 초저온 전자현미경(cryo-EM)으로 규명하여 유전자 전사조절의 기초 원리를 규명했다고 7일 밝혔다.

*HK022 putRNA: HK022 박테리오파지(박테리아를 감염시키는 바이러스)의 RNA로 다른 단백질의 도움 없이 해당 RNA를 만든 RNA 중합효소와 결합해 RNA 합성이 계속 되도록 RNA 중합효소를 조절

화학과 황승하 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)'에 지난 8월 15일 출판되었다. (논문명: Structural basis of transcriptional regulation by a nascent RNA element, HK022 putRNA).

HK022 putRNA는 RNA 합성효소와 결합해서 RNA 합성이 멈추지 않고 계속 되도록 도와주는 역할을 한다. 이러한 기능을 이해하기 위해서 본 연구팀은 putRNA와 RNA 합성효소의 결합 복합체(put-associated RNA polymerase elongation complex, putEC)의 세 가지 구조를 초저온 전자현미경으로 규명하였다.

이 연구에서는 활성을 가진 putRNA를 제작하기 위해 장애물 단백질을 RNA 합성에 활용하는 방법을 고안하였으며, 초저온 전자현미경 촬영 결과 예상하지 못했던 세 종류의 복합체 – putRNA가 잘 접혀서 RNA 합성효소와 결합하고 있는 putEC, put RNA가 접히지 않은 put-없는 EC, 잘 접힌 putRNA와 시그마 단백질이 함께 RNA 합성효소와 결합하고 있는 시그마* 결합-putEC – 를 발견할 수 있었다. (그림 1)

*시그마: RNA 합성효소가 유전자 RNA 합성을 처음 시작할 때 필요한 단백질로 RNA 합성이 어느 정도 안정화되면 RNA 합성효소에서 떨어진다.

연구팀은 이들 복합체의 구조를 통해 putRNA가 이전 연구에서 예측된 대로 RNA 합성효소와 안정적으로 결합하고 있지만 예측과 달리 예상보다 더 많은 염기쌍(base pair)을 사용해 RNA 이중나선(double helix) 뿐 아니라 삼중나선(triple helix)을 형성하는 것을 확인하였다. 또한, putRNA가 RNA 합성효소와 결합하면 RNA 합성효소가 RNA 합성을 잠시 멈출 때 가지는 구조의 변화를 방해해서 RNA 합성을 지속하도록 한다는 가설을 제시할 수 있었다.

한편, 시그마 단백질(σ70)은 RNA 합성효소가 전사를 시작할 때 필요한 전사 개시인자로, RNA 합성이 안정되면 RNA 합성효소에서 떨어졌다가 특정 DNA 서열(–10-유사 서열)이 있으면 전사 과정 중이라도 다시 RNA 중합효소와 결합해 RNA 합성을 일시적으로 멈추는 것으로 알려져 있다. 이번 연구에서는 예상치 못하게 관찰된 시그마 결합-putEC 구조를 통해 시그마가 RNA 합성효소와 결합하여 RNA 합성이 잠깐 멈추면 putRNA가 더 잘 접힌다는 것을 알 수 있었다.

이 연구의 교신저자인 강진영 교수는 "RNA 합성효소는 세포 내에 저장된 유전 정보를 처음으로 꺼내어 생명활동에 활용하는, 세포 내에서 제일 중요한 단백질 중 하나이다. 그러나 RNA 합성효소의 큰 크기와 다양한 구조 변화 때문에 이전에 주로 활용하던 X-ray 결정학 방식으로는 그 구조를 관찰하기가 어려웠다. 최근 초저온 전자현미경의 발달로 이제야 조금씩 RNA 합성효소의 작동 원리가 알려지고 있는 상황이다. 이번 연구는 이전에 잘 알려지지 않았던, RNA를 통한 전사 조절의 기초적인 원리를 설명한 것으로, RNA를 통한 RNA 합성효소 조절의 다양한 전략을 밝혀줄 시작점이며, 더 나아가 유전자 발현을 조작할 수 있는 RNA의 개발을 도울 수 있는 정보를 제공할 것이라 기대한다.ˮ고 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 이공분야기초연구사업(우수신진연구)과 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.09.07 조회수 5920 헌팅턴병 발병원인 제거를 위한 치료제 개발 방법 제시

우리 대학 생명과학과 송지준 교수 연구팀이 헌팅턴병(Huntington's disease)을 치료할 수 있는 새로운 개념의 방법을 제시했다고 2일 밝혔다.

헌팅턴병은 희귀 유전성 질환으로 근육 간 조정 능력 상실과 인지능력 저하, 정신적인 문제가 동반되는 신경계 퇴행성 질환이다. 이는 유전되는 퇴행성 뇌 질환이며 헌팅턴 단백질에 글루타민 아미노산이 여러 개가 연속적으로 확장되는 돌연변이로 인해 발병된다.

헌팅턴병은 약 1~3만 명 중 1명의 발병률을 가지고, 10여 년의 퇴행과정을 거쳐 죽음에 이르게 하는 병이다. 아미노산이 3,000개 이상 연결돼 만들어지는 거대 단백질인 헌팅틴(Huntingtin) 단백질은 질병을 일으키기는 하지만, 생체기능에 필수적인 단백질이고, 병을 일으키는 형태의 단백질만을 치료 표적으로 골라내는 것이 매우 중요하다.

송 교수 연구팀은 네델란드 프로큐알 테라퓨틱스(ProQR Therapeutics NV), 프랑스 그레노블 대학, 스웨덴 왕립 공대의 연구그룹이 참여한 국제 공동연구를 통해, 헌팅턴병을 유발하는 돌연변이 헌팅틴 단백질을 고유의 기능을 유지하면서 질병을 일으키지 않는 형태로 전환해 헌팅턴병을 치료하는 새로운 방법론을 제시했다. 이 결과는 헌팅턴병 치료제를 개발하는데 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 생명과학과 김형주 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 저명 학술지 `임상연구저널(Journal of Clinical Investigation Insights)' 온라인판에 출판됐다.

(논문명 : A pathogenic proteolysis-resistant huntingtin isoform induced by an antisense oligonucleotide maintains huntingtin function) https://elifesciences.org/articles/76823

연구팀은 알엔에이(RNA)의 일종인 안티센스올리고뉴클레오타이드(antisense oligonucleotide)를 이용해 생성이 유도된 헌팅틴 델타 12의 형태가, 헌팅턴병을 유발하는 주요 원인인 단백질 아미노산 말단부위로 인해 절단되지 않으면서도 헌팅틴 단백질 고유의 기능을 유지한다는 사실 밝혔다. 연구팀이 결과는 헌팅턴병 치료제 개발의 새로운 개념으로 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구를 주도한 생명과학과 송지준 교수는 "이번 연구는 한국을 포함한 4개국의 공동연구를 통해 이뤄진 것으로, 질병을 유발하는 헌팅틴 단백질을 정상상태로 유도하는 방법이 헌팅턴병 치료제 개발에 새로운 길을 열어줄 것으로 기대한다ˮ이라고 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 글로벌연구실(Global Research Laboratory) 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.09.02 조회수 4643

헌팅턴병 발병원인 제거를 위한 치료제 개발 방법 제시

우리 대학 생명과학과 송지준 교수 연구팀이 헌팅턴병(Huntington's disease)을 치료할 수 있는 새로운 개념의 방법을 제시했다고 2일 밝혔다.

헌팅턴병은 희귀 유전성 질환으로 근육 간 조정 능력 상실과 인지능력 저하, 정신적인 문제가 동반되는 신경계 퇴행성 질환이다. 이는 유전되는 퇴행성 뇌 질환이며 헌팅턴 단백질에 글루타민 아미노산이 여러 개가 연속적으로 확장되는 돌연변이로 인해 발병된다.

헌팅턴병은 약 1~3만 명 중 1명의 발병률을 가지고, 10여 년의 퇴행과정을 거쳐 죽음에 이르게 하는 병이다. 아미노산이 3,000개 이상 연결돼 만들어지는 거대 단백질인 헌팅틴(Huntingtin) 단백질은 질병을 일으키기는 하지만, 생체기능에 필수적인 단백질이고, 병을 일으키는 형태의 단백질만을 치료 표적으로 골라내는 것이 매우 중요하다.

송 교수 연구팀은 네델란드 프로큐알 테라퓨틱스(ProQR Therapeutics NV), 프랑스 그레노블 대학, 스웨덴 왕립 공대의 연구그룹이 참여한 국제 공동연구를 통해, 헌팅턴병을 유발하는 돌연변이 헌팅틴 단백질을 고유의 기능을 유지하면서 질병을 일으키지 않는 형태로 전환해 헌팅턴병을 치료하는 새로운 방법론을 제시했다. 이 결과는 헌팅턴병 치료제를 개발하는데 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 생명과학과 김형주 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 저명 학술지 `임상연구저널(Journal of Clinical Investigation Insights)' 온라인판에 출판됐다.

(논문명 : A pathogenic proteolysis-resistant huntingtin isoform induced by an antisense oligonucleotide maintains huntingtin function) https://elifesciences.org/articles/76823

연구팀은 알엔에이(RNA)의 일종인 안티센스올리고뉴클레오타이드(antisense oligonucleotide)를 이용해 생성이 유도된 헌팅틴 델타 12의 형태가, 헌팅턴병을 유발하는 주요 원인인 단백질 아미노산 말단부위로 인해 절단되지 않으면서도 헌팅틴 단백질 고유의 기능을 유지한다는 사실 밝혔다. 연구팀이 결과는 헌팅턴병 치료제 개발의 새로운 개념으로 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구를 주도한 생명과학과 송지준 교수는 "이번 연구는 한국을 포함한 4개국의 공동연구를 통해 이뤄진 것으로, 질병을 유발하는 헌팅틴 단백질을 정상상태로 유도하는 방법이 헌팅턴병 치료제 개발에 새로운 길을 열어줄 것으로 기대한다ˮ이라고 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 글로벌연구실(Global Research Laboratory) 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.09.02 조회수 4643 전하밀도파 기반 열전 현상 최초로 규명

우리 대학 물리학과 양희준 교수, 김용현 교수 연구팀이 성균관대 IBS 나노구조물리연구단(CINAP) 이영희 교수 연구팀과 공동으로 고효율 에너지 생산이 가능한 전하밀도파 기반 미시적 열전 현상을 최초로 규명했다고 1일 밝혔다. 전하밀도파란, 소리가 공기의 밀도 파동인 것처럼, 물질 내에 있는 전자들이 만드는 밀도 파동을 말하며 흔히 전자의 움직임을 양자역학적으로 제어하는 기술 (트랜지스터 등)에 쓰인다.

열전 현상이란 온도의 차이로 인해 전기가 흐르게 되는 현상을 말하며, 주로 냉장고를 비롯한 냉각기, 뜨거운 엔진을 식히며 전력을 생각하는 폐열 발전기 등에서 이를 응용한 기술을 볼 수 있다. 이번에 연구팀은 원자 크기 수준에서 미시적인 열전 현상을 규명했으며, 원자 스케일에서 고효율 에너지 소자를 설계할 수 있는 원천기술을 확보했다.

KAIST-성균관대 공동연구팀은 층상 구조를 이루는 원자 격자가 주변 전자들과 상호작용을 통해 전하밀도파를 형성할 때 높은 열전 효율이 가능함을 실증했다.

원자 스케일 열전 현상을 활용하면 기존의 통계적인 온도, 열 개념을 뛰어넘어 미시적인 열전달 현상 기반 전기 생산 기술이라는 새로운 연구 분야를 열 수 있을 것으로 기대된다. KAIST-성균관대 공동연구팀은 원자 격자와 전자가 1T-TaS2(이황화탄탈럼) 층상 구조에서 층간 상호작용을 통해 전하밀도파를 생성하고 매우 효율적인 미시적 열전 성능을 구현할 수 있다는 것을 주사탐침 열전 현미경 측정 및 제1 원리 전자구조 계산 (원자와 전자가 특정 구조로 배열되었을 때 양자역학적으로 어떤 물성을 보일지 설명하는 계산 방법)을 통해 밝혔다.

또한 연구팀은 주사탐침 열전현미경 영상 분석을 통해 미시적인 열전달 경로를 실공간에서 확인할 수 있는 포논 퍼들(phonon puddle) 현상을 규명했고, 표면 아래 열물성을 측정할 수 있는 마이크로 소나 기술을 최초로 확보했다.

전하밀도파 소재는 나노미터 스케일 열전 발전기, 냉각소자, 센서 개발 분야에 원천기술을 제공할 것으로 기대된다. 또한 산업적으로 중요한 원자력/화력 발전소의 폐열을 이용한 고효율 에너지 생산도 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 기초과학연구원, 과학기술정보통신부 한국연구재단 중견연구자 지원사업 및 미래기술연구실 사업으로 수행됐다.

이번 연구 결과는 성균관대 에너지과학과 김도현 박사과정과 우리 대학 물리학과 신의철 박사과정이 제1 저자로 참여했으며 과학기술 분야 세계적인 학술지인 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)에 8월 4일 字 게재됐다.

논문명 : Atomic-scale thermopower in charge density wave states

김도현(공동 제1 저자), 신의철(공동 제1 저자), 이용준, 이영희, 말리 짜오 (Mali Zhao) (교신저자), 김용현 (교신저자), 양희준 (교신저자)

https://www.nature.com/articles/s41467-022-32226-y

2022.09.01 조회수 5097

전하밀도파 기반 열전 현상 최초로 규명

우리 대학 물리학과 양희준 교수, 김용현 교수 연구팀이 성균관대 IBS 나노구조물리연구단(CINAP) 이영희 교수 연구팀과 공동으로 고효율 에너지 생산이 가능한 전하밀도파 기반 미시적 열전 현상을 최초로 규명했다고 1일 밝혔다. 전하밀도파란, 소리가 공기의 밀도 파동인 것처럼, 물질 내에 있는 전자들이 만드는 밀도 파동을 말하며 흔히 전자의 움직임을 양자역학적으로 제어하는 기술 (트랜지스터 등)에 쓰인다.

열전 현상이란 온도의 차이로 인해 전기가 흐르게 되는 현상을 말하며, 주로 냉장고를 비롯한 냉각기, 뜨거운 엔진을 식히며 전력을 생각하는 폐열 발전기 등에서 이를 응용한 기술을 볼 수 있다. 이번에 연구팀은 원자 크기 수준에서 미시적인 열전 현상을 규명했으며, 원자 스케일에서 고효율 에너지 소자를 설계할 수 있는 원천기술을 확보했다.

KAIST-성균관대 공동연구팀은 층상 구조를 이루는 원자 격자가 주변 전자들과 상호작용을 통해 전하밀도파를 형성할 때 높은 열전 효율이 가능함을 실증했다.

원자 스케일 열전 현상을 활용하면 기존의 통계적인 온도, 열 개념을 뛰어넘어 미시적인 열전달 현상 기반 전기 생산 기술이라는 새로운 연구 분야를 열 수 있을 것으로 기대된다. KAIST-성균관대 공동연구팀은 원자 격자와 전자가 1T-TaS2(이황화탄탈럼) 층상 구조에서 층간 상호작용을 통해 전하밀도파를 생성하고 매우 효율적인 미시적 열전 성능을 구현할 수 있다는 것을 주사탐침 열전 현미경 측정 및 제1 원리 전자구조 계산 (원자와 전자가 특정 구조로 배열되었을 때 양자역학적으로 어떤 물성을 보일지 설명하는 계산 방법)을 통해 밝혔다.

또한 연구팀은 주사탐침 열전현미경 영상 분석을 통해 미시적인 열전달 경로를 실공간에서 확인할 수 있는 포논 퍼들(phonon puddle) 현상을 규명했고, 표면 아래 열물성을 측정할 수 있는 마이크로 소나 기술을 최초로 확보했다.

전하밀도파 소재는 나노미터 스케일 열전 발전기, 냉각소자, 센서 개발 분야에 원천기술을 제공할 것으로 기대된다. 또한 산업적으로 중요한 원자력/화력 발전소의 폐열을 이용한 고효율 에너지 생산도 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 기초과학연구원, 과학기술정보통신부 한국연구재단 중견연구자 지원사업 및 미래기술연구실 사업으로 수행됐다.

이번 연구 결과는 성균관대 에너지과학과 김도현 박사과정과 우리 대학 물리학과 신의철 박사과정이 제1 저자로 참여했으며 과학기술 분야 세계적인 학술지인 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)에 8월 4일 字 게재됐다.

논문명 : Atomic-scale thermopower in charge density wave states

김도현(공동 제1 저자), 신의철(공동 제1 저자), 이용준, 이영희, 말리 짜오 (Mali Zhao) (교신저자), 김용현 (교신저자), 양희준 (교신저자)

https://www.nature.com/articles/s41467-022-32226-y

2022.09.01 조회수 5097 전자장비의 높은 전력 소모 한계를 뛰어넘는 저전력 고성능 다이오드 소자 최초 개발

우리 대학 물리학과 조성재 교수 연구팀이 기존 흔히 쓰이는 쇼트키 다이오드(Schottky diode)가 갖는 열적 거동의 한계를 뛰어넘는 저전력 정류 소자를 세계 최초로 개발하는 데 성공했다고 25일 밝혔다.

조 교수 연구팀은 단층 흑연, 즉, 그래핀(graphene)이 가지는 선형적 분산 관계의 전자 띠 구조 (linear dispersion band structure)를 이용해 열적 거동 한계(thermionic limit)를 극복한 다이오드를 최초로 구현하는 데 성공했다.

다이오드 전극으로 기존 다이오드에서 활용되었던 금속을 사용하는 대신, 그래핀을 활용함으로써 기존 다이오드의 이상지수 (ideality factor)의 한계를 뛰어넘는 초 이상적(super-ideal) 저전력 정류 소자를 개발하는 데 성공할 수 있었다.

물리학과 조성재 교수 연구실의 명규호 박사, 신원길 박사, 성경환 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션스 (Nature Communications)' 7월 온라인판에 출판됐다. (논문명 : Dirac-source diode with sub-unity ideality factor).

현대 정보화 기술 발전에 따라 트랜지스터 소형화 및 집적도 증가가 꾸준히 이뤄졌고, 열 전하 방출(thermionic emission)의 물리적 특성에 의해 제한되는 문턱전압이하 스윙(subthreshold swing, SS, 트랜지스터에서 전류를 10배 증가시키는 데 필요한 전압의 값)이 60mV/dec 라는 한계를 뛰어넘는 트랜지스터에 대한 연구가 이뤄져왔다. 다이오드는 믹서, 셀렉터, 스위치, 광센서, 태양광 소자 등 많은 전자 장비에 쓰임에도 불구하고 열 전하 방출에 의한 열적 거동 한계를 뛰어넘는 연구는 이뤄지지 않고 있다.

반도체 물질과 금속이 접합됐을 때 두 물질의 계면에서 형성되는 쇼트키 장벽에 의해 정류 현상이 일어나는 쇼트키 다이오드의 성능은 크게 정류비(rectifying ratio, 온(on) 상태와 오프(off) 상태 전압의 비)와 이상 지수 (ideality factor)로 나눌 수 있다. 쇼트키 다이오드의 이상 지수는 다이오드의 전류를 10배 증가시키는 데 필요한 전압의 값과 연관된 수치이며, 열적 거동 한계로 인해 상온에서의 일반적인 쇼트키 다이오드는 이상 지수 1 이상의 값을 반드시 가지는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 이번 연구에서 단층의 이황화 몰리브덴에 일함수가 다른 단층 그래핀과 다층 그래핀의 비대칭적 접촉을 통해 계면 문제를 해결한 쇼트키 다이오드를 구현했다. 단층의 흑연, 즉, 그래핀은 선형적 분산 관계의 전자 띠 구조를 가지고 있는 물질로, 일반적인 금속과는 달리 에너지에 따라 전하 밀도가 급격히 증감하는 성질을 갖고 있다.

이번 연구에서 새롭게 개발한 그래핀 소스를 이용한 디랙 소스(Dirac-source) 다이오드는 넓은 전류 작동범위 (1-10,000배 전류 범위)에서 이상 지수의 값이 1 미만을 갖는 열적 거동의 한계를 극복한 성능을 달성했으며, 다이오드의 온(on) 상태와 오프(off) 상태의 비율인 정류비가 1억(108) 이상으로, 기존에 보고되어왔던 다이오드보다 2-10배 낮은 전압으로도 기존의 다이오드보다 높은 전류의 정류 작동이 가능함을 보였다.

연구팀이 1 미만의 이상 지수를 갖는 고성능 저전력 쇼트키 다이오드를 개발한 것은 세계 최초로서 2차원 물질 기반의 저전력 다이오드 소자가 미래의 저전력 트랜지스터의 개발과 발맞춰 다양한 저전력 집적회로의 구성이 가능해질 수 있음을 의미한다.

물리학과 조성재 교수는 "이번 연구는 세계 최초로 물리적인 열적 거동 한계를 뛰어넘는 저전력, 고성능의 다이오드 소자를 발명한 것으로, 최소한의 전압과 전력으로 태양광 소자나 광검출기와 같은 미래 산업에서의 활용성이 높을 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지능형 반도체 선도기술 개발사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.08.25 조회수 5623

전자장비의 높은 전력 소모 한계를 뛰어넘는 저전력 고성능 다이오드 소자 최초 개발

우리 대학 물리학과 조성재 교수 연구팀이 기존 흔히 쓰이는 쇼트키 다이오드(Schottky diode)가 갖는 열적 거동의 한계를 뛰어넘는 저전력 정류 소자를 세계 최초로 개발하는 데 성공했다고 25일 밝혔다.

조 교수 연구팀은 단층 흑연, 즉, 그래핀(graphene)이 가지는 선형적 분산 관계의 전자 띠 구조 (linear dispersion band structure)를 이용해 열적 거동 한계(thermionic limit)를 극복한 다이오드를 최초로 구현하는 데 성공했다.

다이오드 전극으로 기존 다이오드에서 활용되었던 금속을 사용하는 대신, 그래핀을 활용함으로써 기존 다이오드의 이상지수 (ideality factor)의 한계를 뛰어넘는 초 이상적(super-ideal) 저전력 정류 소자를 개발하는 데 성공할 수 있었다.

물리학과 조성재 교수 연구실의 명규호 박사, 신원길 박사, 성경환 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션스 (Nature Communications)' 7월 온라인판에 출판됐다. (논문명 : Dirac-source diode with sub-unity ideality factor).

현대 정보화 기술 발전에 따라 트랜지스터 소형화 및 집적도 증가가 꾸준히 이뤄졌고, 열 전하 방출(thermionic emission)의 물리적 특성에 의해 제한되는 문턱전압이하 스윙(subthreshold swing, SS, 트랜지스터에서 전류를 10배 증가시키는 데 필요한 전압의 값)이 60mV/dec 라는 한계를 뛰어넘는 트랜지스터에 대한 연구가 이뤄져왔다. 다이오드는 믹서, 셀렉터, 스위치, 광센서, 태양광 소자 등 많은 전자 장비에 쓰임에도 불구하고 열 전하 방출에 의한 열적 거동 한계를 뛰어넘는 연구는 이뤄지지 않고 있다.

반도체 물질과 금속이 접합됐을 때 두 물질의 계면에서 형성되는 쇼트키 장벽에 의해 정류 현상이 일어나는 쇼트키 다이오드의 성능은 크게 정류비(rectifying ratio, 온(on) 상태와 오프(off) 상태 전압의 비)와 이상 지수 (ideality factor)로 나눌 수 있다. 쇼트키 다이오드의 이상 지수는 다이오드의 전류를 10배 증가시키는 데 필요한 전압의 값과 연관된 수치이며, 열적 거동 한계로 인해 상온에서의 일반적인 쇼트키 다이오드는 이상 지수 1 이상의 값을 반드시 가지는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 이번 연구에서 단층의 이황화 몰리브덴에 일함수가 다른 단층 그래핀과 다층 그래핀의 비대칭적 접촉을 통해 계면 문제를 해결한 쇼트키 다이오드를 구현했다. 단층의 흑연, 즉, 그래핀은 선형적 분산 관계의 전자 띠 구조를 가지고 있는 물질로, 일반적인 금속과는 달리 에너지에 따라 전하 밀도가 급격히 증감하는 성질을 갖고 있다.

이번 연구에서 새롭게 개발한 그래핀 소스를 이용한 디랙 소스(Dirac-source) 다이오드는 넓은 전류 작동범위 (1-10,000배 전류 범위)에서 이상 지수의 값이 1 미만을 갖는 열적 거동의 한계를 극복한 성능을 달성했으며, 다이오드의 온(on) 상태와 오프(off) 상태의 비율인 정류비가 1억(108) 이상으로, 기존에 보고되어왔던 다이오드보다 2-10배 낮은 전압으로도 기존의 다이오드보다 높은 전류의 정류 작동이 가능함을 보였다.

연구팀이 1 미만의 이상 지수를 갖는 고성능 저전력 쇼트키 다이오드를 개발한 것은 세계 최초로서 2차원 물질 기반의 저전력 다이오드 소자가 미래의 저전력 트랜지스터의 개발과 발맞춰 다양한 저전력 집적회로의 구성이 가능해질 수 있음을 의미한다.

물리학과 조성재 교수는 "이번 연구는 세계 최초로 물리적인 열적 거동 한계를 뛰어넘는 저전력, 고성능의 다이오드 소자를 발명한 것으로, 최소한의 전압과 전력으로 태양광 소자나 광검출기와 같은 미래 산업에서의 활용성이 높을 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지능형 반도체 선도기술 개발사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.08.25 조회수 5623 전산학부 김민혁 교수 연구팀, ACM SIGGRAPH 2022 학회 Technical Paper Award 수상

우리 대학 전산학부 김민혁 교수 연구팀은 2022년 8월 8-11일 캐나다 밴쿠버에서 열린 ACM SIGGRAPH (the 49th ACM SIGGRAPH Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques) 2022 국제학회에서 “Sparse Ellipsometry: Portable Acquisition of Polarimetric SVBRDF and Shape with Unstructured Flash Photography” 논문으로 ‘Technical Paper Award Honorable Mention’을 수상했다. ACM SIGGRAPH 국제학회는 컴퓨터 그래픽스 분야에서 세계 최고의 학회이며, 이 학회의 49년 역사상 최초이자 유일하게 한국 주관연구팀이 Technical Paper Award를 수상했다.

빛의 물리적인 편광 성분은 극사실적인 가상 인간, 물체 및 메타버스 환경 공간을 물리적으로 더 정확하게 컴퓨터로 재현하기 위해, 컴퓨터 그래픽스 및 비전 분야에서 최근 활발하게 활용되고 있다. 이러한 편광 성분은 타원계측기법을 통해서 정보를 측정하게 되는데, 현존하는 지금까지의 기술은 초정밀 광학 기구를 통해 2-5일 간의 긴 스캐닝 시간을 거쳐야만 획득이 가능했으며, 측정할 수 있는 물체의 모양 또한 구형으로 만들어진 균일한 소재로 제한되어 왔다. 본 연구팀은 이러한 기술적인 한계를 극복하고, 고가의 전문 촬영 장비 없이, 다양한 형태의 물체를 온전한 3차원 편광 반사계 및 형상으로 수분 안에 측정할 수 있는 3차원 영상 기술을 개발하였다.

프로젝트 페이지: http://vclab.kaist.ac.kr/siggraph2022p1/

스페인 Zaragoza대학교와 중국 Microsoft Research Asia의 공동 연구로 진행된 이 연구는 2022년 8월 8일부터 11일까지 캐나다 밴쿠버에서 열린 ACM SIGGRAPH 2022 국제 학회에서 구두 발표되고, 그래픽스 분야 최우수 저널인 ACM Transactions of Graphics에 게재되었으며, 8월 11일에 Technical Paper Award Honorable Mention을 수상했다.

이 논문의 교신저자인 김민혁 교수는 "제안하는 편광기반 3차원 스캐닝 기술은 기존의 눈으로 보기 좋은 컴퓨터 그래픽스 렌더링 기술을 물리적으로 더욱 더 정확한 렌더링 기술로 진화하는 것을 가속화할 것으로 기대하며, 극사실적인 메타버스 재현을 위한 물리기반 렌더링 패러다임의 전환은 지금껏 생각할 수 없었던 새로운 형태의 그래픽스 기술의 활용을 가능케 할 것이다"고 밝혔다.

2022.08.22 조회수 5203

전산학부 김민혁 교수 연구팀, ACM SIGGRAPH 2022 학회 Technical Paper Award 수상

우리 대학 전산학부 김민혁 교수 연구팀은 2022년 8월 8-11일 캐나다 밴쿠버에서 열린 ACM SIGGRAPH (the 49th ACM SIGGRAPH Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques) 2022 국제학회에서 “Sparse Ellipsometry: Portable Acquisition of Polarimetric SVBRDF and Shape with Unstructured Flash Photography” 논문으로 ‘Technical Paper Award Honorable Mention’을 수상했다. ACM SIGGRAPH 국제학회는 컴퓨터 그래픽스 분야에서 세계 최고의 학회이며, 이 학회의 49년 역사상 최초이자 유일하게 한국 주관연구팀이 Technical Paper Award를 수상했다.

빛의 물리적인 편광 성분은 극사실적인 가상 인간, 물체 및 메타버스 환경 공간을 물리적으로 더 정확하게 컴퓨터로 재현하기 위해, 컴퓨터 그래픽스 및 비전 분야에서 최근 활발하게 활용되고 있다. 이러한 편광 성분은 타원계측기법을 통해서 정보를 측정하게 되는데, 현존하는 지금까지의 기술은 초정밀 광학 기구를 통해 2-5일 간의 긴 스캐닝 시간을 거쳐야만 획득이 가능했으며, 측정할 수 있는 물체의 모양 또한 구형으로 만들어진 균일한 소재로 제한되어 왔다. 본 연구팀은 이러한 기술적인 한계를 극복하고, 고가의 전문 촬영 장비 없이, 다양한 형태의 물체를 온전한 3차원 편광 반사계 및 형상으로 수분 안에 측정할 수 있는 3차원 영상 기술을 개발하였다.

프로젝트 페이지: http://vclab.kaist.ac.kr/siggraph2022p1/

스페인 Zaragoza대학교와 중국 Microsoft Research Asia의 공동 연구로 진행된 이 연구는 2022년 8월 8일부터 11일까지 캐나다 밴쿠버에서 열린 ACM SIGGRAPH 2022 국제 학회에서 구두 발표되고, 그래픽스 분야 최우수 저널인 ACM Transactions of Graphics에 게재되었으며, 8월 11일에 Technical Paper Award Honorable Mention을 수상했다.

이 논문의 교신저자인 김민혁 교수는 "제안하는 편광기반 3차원 스캐닝 기술은 기존의 눈으로 보기 좋은 컴퓨터 그래픽스 렌더링 기술을 물리적으로 더욱 더 정확한 렌더링 기술로 진화하는 것을 가속화할 것으로 기대하며, 극사실적인 메타버스 재현을 위한 물리기반 렌더링 패러다임의 전환은 지금껏 생각할 수 없었던 새로운 형태의 그래픽스 기술의 활용을 가능케 할 것이다"고 밝혔다.

2022.08.22 조회수 5203 디지털 펜으로 ´쓱쓱´ 그려 움직이는 3D 형상 ´뚝딱´ 만드는 시스템 개발

우리 대학 산업디자인학과 배석형 교수 연구팀이 종이 위에 그림을 그리는 듯한 펜 드로잉과 장난감을 손으로 다루는 듯한 멀티터치 제스처만으로 `움직이는 3D 스케치'를 쉽고 빠르게 만들 수 있는 새로운 시스템을 개발했다고 18일 밝혔다.

한때 공상과학 영화의 전유물이었으나 기술의 발전 덕분에 일상에서도 접할 수 있게 된 접이식 드론, 변신형 자동차, 다족 보행 로봇처럼 여러 움직이는 부분과 관절로 이뤄진 제품은 디자인할 때 형태뿐만 아니라 구조, 자세, 동작까지 동시에 고려해야 하므로 전문가도 많은 어려움을 겪는다.

기존의 3D 캐드(CAD) 소프트웨어는 정교한 형상 작업에 특화돼 있어 움직이는 모델 하나를 제작하는 데에도 많은 시간과 노력을 요구하는데, 특히 이는 다양한 가능성을 넓고 빠르게 탐색해야 하는 디자인 초기 과정에서 심각한 병목과 비용을 초래한다.

반면, 배 교수 연구팀은 모든 디자인은 종이 위에 펜으로 빠르게 그린 2D 스케치로부터 출발한다는 점에 주목하고 디자이너가 디지털 태블릿 위에 디지털 펜으로 자유롭게 표현한 2D 스케치로부터 입체 형상을 생성하는 `3D 스케칭' 기술을 개발해 왔다.

이번 연구에서 연구팀은 생성 중인 3D 스케치를 마치 장난감을 다루듯 두 손으로 조작할 수 있는 직관적인 멀티터치 제스처를 설계 및 구현함으로써 순식간에 살아 움직이는 입체 형상을 만들 수 있는 `움직이는 3D 스케칭' 기술을 완성했다(그림 1, 2).

우리 대학 산업디자인학과 이준협 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 해당 연구는 컴퓨터 그래픽스 분야 제1위 국제 학술지인 `ACM 트랜잭션 온 그래픽스(ACM Transactions on Graphics, 피인용지수: 7.403)'에 게재됐으며, 이와 연동돼 8월 초 캐나다 밴쿠버에서 개최된 최대 규모의 국제학술대회인 ACM 시그래프 2022(ACM SIGGRAPH 2022, h5-색인: 103)에 발표됐다(논문명: Rapid Design of Articulated Objects).

이번 시그래프(이하 SIGGRAPH)에는 전 세계 유수의 대학교 연구진, 마블(Marvel), 픽사(Pixar), 블리자드(Blizzard)와 같은 세계적인 애니메이션 사, 영화사, 게임사, 록히드 마틴(Lockheed Martin), 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)와 같은 첨단 제조사를 비롯해, 메타(Meta), 로블록스(Roblox)와 같은 메타버스 관련 기업 관계자 1만여 명이 참가한 것으로 알려졌다.

배 교수 연구팀의 기술 논문(Technical Paper) 성과는 SIGGRAPH에서 유망한 신기술을 현장에서 시연하는 `이머징 테크놀로지(Emerging Technologies)' 프로그램에 초청됐을 뿐만 아니라, 그중에서도 Top 3 우수 기술로 선정, 특별 강연으로 소개됐다. 제2 저자인 KAIST 산업디자인학과 김한빛 박사과정 학생이 불과 10분 만에 유려한 형태의 동물 로봇을 그리고 움직여서 입체 동영상을 완성하는 모습은 현장에 모인 청중의 감탄을 자아냈고 심사위원단이 선정한 우수 전시상(Honorable Mention)을 수상하는 영광을 얻었다(그림 3).

이번 SIGGRAPH에서 기조연설을 맡은 에드윈 캐트멀(Edwin Catmull) 픽사 공동 창업자 / 前 회장도 이 연구를 두고 "매우 훌륭한 업적이자(really excellent work), 픽사의 창의력 넘치는 디자이너들에게 필요한 도구(the kind of tool that would be useful to Pixar's creative model designers)ˮ라며 높이 평가했다.

연구를 지도한 배석형 교수는 "디자이너가 생각하고 작업하는 방식에 가까이 다가갈수록 효과적인 디자인 도구를 만들 수 있다ˮ며, "직관적인 상호작용 방식을 통해 여러 상이한 알고리즘을 하나의 조화로운 시스템으로 통합하는 것이 핵심ˮ이라고 강조했다. 또한 "학생 개개인이 디자이너인 동시에 엔지니어를 지향하는 KAIST 산업디자인학과만의 융합적인 토양이기에 가능한 연구였다ˮ고 덧붙였다.

3D 공간에서 자유자재로 움직이는 입체 형상과 같은 수준 높은 창의적 결과물을 기존 방식에 비교할 수 없을 만큼 쉽고 빠르게 생성할 수 있어서 가까운 미래에 콘텐츠 산업, 제조 산업, 나아가 메타버스 산업의 디자인 실무 혁신에 크게 기여할 것으로 기대된다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

- 웹사이트(다양한 움직이는 3D 스케치 예시 수록): https://sketch.kaist.ac.kr/publications/2022_siggraph_rapid_design

- ACM SIGGRAPH 2022 특별 강연(한글 자막 있음): https://www.youtube.com/watch?v=rsBl0QvSDqI

2022.08.18 조회수 7581

디지털 펜으로 ´쓱쓱´ 그려 움직이는 3D 형상 ´뚝딱´ 만드는 시스템 개발

우리 대학 산업디자인학과 배석형 교수 연구팀이 종이 위에 그림을 그리는 듯한 펜 드로잉과 장난감을 손으로 다루는 듯한 멀티터치 제스처만으로 `움직이는 3D 스케치'를 쉽고 빠르게 만들 수 있는 새로운 시스템을 개발했다고 18일 밝혔다.

한때 공상과학 영화의 전유물이었으나 기술의 발전 덕분에 일상에서도 접할 수 있게 된 접이식 드론, 변신형 자동차, 다족 보행 로봇처럼 여러 움직이는 부분과 관절로 이뤄진 제품은 디자인할 때 형태뿐만 아니라 구조, 자세, 동작까지 동시에 고려해야 하므로 전문가도 많은 어려움을 겪는다.

기존의 3D 캐드(CAD) 소프트웨어는 정교한 형상 작업에 특화돼 있어 움직이는 모델 하나를 제작하는 데에도 많은 시간과 노력을 요구하는데, 특히 이는 다양한 가능성을 넓고 빠르게 탐색해야 하는 디자인 초기 과정에서 심각한 병목과 비용을 초래한다.

반면, 배 교수 연구팀은 모든 디자인은 종이 위에 펜으로 빠르게 그린 2D 스케치로부터 출발한다는 점에 주목하고 디자이너가 디지털 태블릿 위에 디지털 펜으로 자유롭게 표현한 2D 스케치로부터 입체 형상을 생성하는 `3D 스케칭' 기술을 개발해 왔다.

이번 연구에서 연구팀은 생성 중인 3D 스케치를 마치 장난감을 다루듯 두 손으로 조작할 수 있는 직관적인 멀티터치 제스처를 설계 및 구현함으로써 순식간에 살아 움직이는 입체 형상을 만들 수 있는 `움직이는 3D 스케칭' 기술을 완성했다(그림 1, 2).

우리 대학 산업디자인학과 이준협 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 해당 연구는 컴퓨터 그래픽스 분야 제1위 국제 학술지인 `ACM 트랜잭션 온 그래픽스(ACM Transactions on Graphics, 피인용지수: 7.403)'에 게재됐으며, 이와 연동돼 8월 초 캐나다 밴쿠버에서 개최된 최대 규모의 국제학술대회인 ACM 시그래프 2022(ACM SIGGRAPH 2022, h5-색인: 103)에 발표됐다(논문명: Rapid Design of Articulated Objects).

이번 시그래프(이하 SIGGRAPH)에는 전 세계 유수의 대학교 연구진, 마블(Marvel), 픽사(Pixar), 블리자드(Blizzard)와 같은 세계적인 애니메이션 사, 영화사, 게임사, 록히드 마틴(Lockheed Martin), 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)와 같은 첨단 제조사를 비롯해, 메타(Meta), 로블록스(Roblox)와 같은 메타버스 관련 기업 관계자 1만여 명이 참가한 것으로 알려졌다.