-

전산학부 권영진 교수 연구팀, 최우수 시스템 국제학회 SOSP 2021에 국내 최초 논문 게재, 최우수논문상 수상

우리 대학 전산학부 김종율 박사과정(제1 저자), 장인수 석사 졸업생, 임재성 박사과정과 the University of Texas at Austin, KTH, KAUST 연구진으로 구성된 전산학부 CASYS 연구실 권영진 교수 연구팀이 올해 시스템 분야 최고학회인 SOSP(ACM Symposium on Operating Systems Principles)에 국내에서 최초로 논문을 게재했으며, 동시에 최우수논문상(Best Paper Award)을 수상했다.

SOSP는 매 2년마다 열리는 운영체제 시스템 분야 최고의 학회 (채택율 15% 이하)로 우리 대학 권영진 교수 연구팀과 성균관대 엄영익 교수 연구팀이 2021년 각각 국내에서 최초로 논문을 게재하였다.

권영진 교수 연구팀은 “Smart 네트워크 장치를 이용하여 분산파일 시스템의 성능 및 가용성을 높이는 연구”를 통해 클라우드 환경에서 사용자 데이터를 빠르게 저장하고 시스템 장애 시에도 지속가능한 서비스를 제공하는 분산파일 시스템을 설계/구현하였다. 스마트 네트워크 장치는 기존에 데이터만 주고 받을 수 있는 네트워크 장치에 연산장치의 기능이 탑재된 차세대 클라우드향 네트워크 장치이다. 기존의 서버에 보다 자원효율적이지만 성능은 느린 연산 기능을 제공하는데, 권영진 교수 연구팀은 스마트 네트워크 장치에서 동작할 수 있는 LineFS라 불리우는 클라우드향 분산 파일시스템을 구축했다. LineFS는 느린 Smart 네트워크 장치를 사용하면서도 기존의 분산 파일 시스템보다 빠른 성능을 낼 수 있도록 설계 되었으며, 호스트 운영체제가 멈추더라도 Smart 네트워크 장치 만으로도 구동이 가능한 고가용성 분산 파일시스템이다.

LineFS는 2020년 OSDI (SOSP와 더불어 최고의 시스템 학회)에 동일 연구팀이 게재했던 Assise 분산 파일시스템에 대한 후속 연구로 진행됐다. 이 연구 결과물은 권영진 교수가 박사과정 동안 진행했던 Strata 파일시스템에 대한 연구를 기반으로 시작됐다. 권영진 교수의 Strata 파일시스템은 2017년 SOSP에 게재됐다.

이번 연구를 진행한 김종율 박사과정은 권영진 교수 연구실에서 고성능 비휘발성 메모리를 활용한 분산 파일 시스템 연구를 계속해왔으며, ACM SoCC, USENIX OSDI, ACM SOSP와 같은 유수의 국제학회에 논문을 출판하고 있다.

관련 해외 언론보도: https://cemse.kaust.edu.sa/cs/news/kaust-collaborative-research-wins-acm-sosp-2021-best-paper-award

전산학부 권영진 교수 연구팀, 최우수 시스템 국제학회 SOSP 2021에 국내 최초 논문 게재, 최우수논문상 수상

우리 대학 전산학부 김종율 박사과정(제1 저자), 장인수 석사 졸업생, 임재성 박사과정과 the University of Texas at Austin, KTH, KAUST 연구진으로 구성된 전산학부 CASYS 연구실 권영진 교수 연구팀이 올해 시스템 분야 최고학회인 SOSP(ACM Symposium on Operating Systems Principles)에 국내에서 최초로 논문을 게재했으며, 동시에 최우수논문상(Best Paper Award)을 수상했다.

SOSP는 매 2년마다 열리는 운영체제 시스템 분야 최고의 학회 (채택율 15% 이하)로 우리 대학 권영진 교수 연구팀과 성균관대 엄영익 교수 연구팀이 2021년 각각 국내에서 최초로 논문을 게재하였다.

권영진 교수 연구팀은 “Smart 네트워크 장치를 이용하여 분산파일 시스템의 성능 및 가용성을 높이는 연구”를 통해 클라우드 환경에서 사용자 데이터를 빠르게 저장하고 시스템 장애 시에도 지속가능한 서비스를 제공하는 분산파일 시스템을 설계/구현하였다. 스마트 네트워크 장치는 기존에 데이터만 주고 받을 수 있는 네트워크 장치에 연산장치의 기능이 탑재된 차세대 클라우드향 네트워크 장치이다. 기존의 서버에 보다 자원효율적이지만 성능은 느린 연산 기능을 제공하는데, 권영진 교수 연구팀은 스마트 네트워크 장치에서 동작할 수 있는 LineFS라 불리우는 클라우드향 분산 파일시스템을 구축했다. LineFS는 느린 Smart 네트워크 장치를 사용하면서도 기존의 분산 파일 시스템보다 빠른 성능을 낼 수 있도록 설계 되었으며, 호스트 운영체제가 멈추더라도 Smart 네트워크 장치 만으로도 구동이 가능한 고가용성 분산 파일시스템이다.

LineFS는 2020년 OSDI (SOSP와 더불어 최고의 시스템 학회)에 동일 연구팀이 게재했던 Assise 분산 파일시스템에 대한 후속 연구로 진행됐다. 이 연구 결과물은 권영진 교수가 박사과정 동안 진행했던 Strata 파일시스템에 대한 연구를 기반으로 시작됐다. 권영진 교수의 Strata 파일시스템은 2017년 SOSP에 게재됐다.

이번 연구를 진행한 김종율 박사과정은 권영진 교수 연구실에서 고성능 비휘발성 메모리를 활용한 분산 파일 시스템 연구를 계속해왔으며, ACM SoCC, USENIX OSDI, ACM SOSP와 같은 유수의 국제학회에 논문을 출판하고 있다.

관련 해외 언론보도: https://cemse.kaust.edu.sa/cs/news/kaust-collaborative-research-wins-acm-sosp-2021-best-paper-award

2021.11.25

조회수 6057

-

위치 영상화가 가능한 약물 전달체 기술 개발

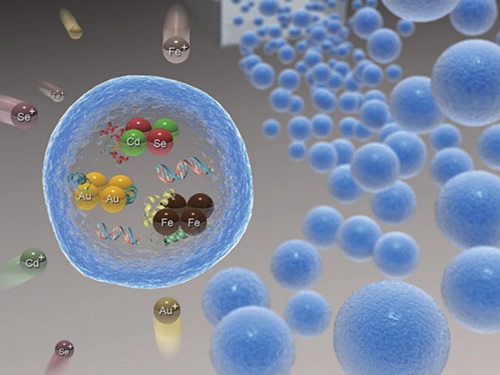

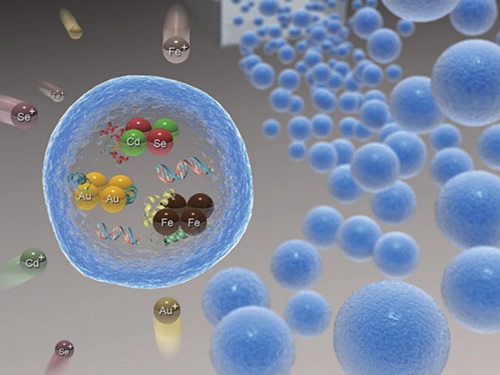

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 중앙대 화학과 박태정 교수, 가천대 바이오나노학과 김문일 교수와의 공동 연구를 통해 중금속 흡착 단백질을 이용한 금속 나노입자 고효율 생합성 기술을 개발하고, 이를 이용해 위치 영상화가 가능한 약물 전달체를 개발했다고 7일 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 졸업생 김문일 박사(現 가천대 교수), 중앙대 박찬영 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 어플라이드 머터리얼즈 앤 인터페이시스(Applied Materials and Interfaces)’ 2021년도 13호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: In situ biosynthesis of a metal nanoparticle encapsulated in alginate gel for imageable drug-delivery system)

현재 금속 나노입자의 합성에 주로 사용되고 있는 물리화학적 방법은 독성이 있는 환원제, 계면활성제 및 유기 용매의 이용이 필요해 약물전달체 등 생체 내에 사용하기 어려운 단점을 가지고 있다. 이를 극복하기 위해 환원력이 우수한 단백질을 미생물 내에 과발현해 금속 나노입자를 생합성하는 기술이 개발됐으나, 이 방법은 미생물이 받아들일 수 있는 금속 전구체의 종류 및 농도가 제한된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해, 대장균에 중금속 흡착 단백질을 발현하는 플라스미드를 형질 전환해 단백질을 과발현한 후 이를 알지네이트 젤에 포집해 그 활성을 안정화하는 기술을 개발했다. 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 다양한 종류의 금속 이온을 30분 이내로 빠르게 고농도로 흡착 및 환원시켜 금, 은, 자성 및 양자점 나노입자 등 다양한 종류의 금속 나노입자를 알지네이트 젤 내부에 고농도로 생합성하는 데 효과적으로 활용됐다.

특히, 연구팀은 항암제 등 약물과 중금속 흡착 단백질을 알지네이트 젤에 동시에 포집한 후 높은 형광을 나타내는 양자점 나노입자를 젤 내부에 합성함으로써 형광을 통해 위치의 추적 및 영상화가 가능하고 약물의 서방형 방출이 가능한 다기능 약물 전달체를 개발하는 데 성공했다.

☞ 서방형(sustained release): 약물 등이 장시간에 걸쳐 서서히 방출되는 형태

연구팀은 항암제와 녹색 형광을 보이는 카드뮴 셀레나이드 (CdSe) 및 파란색 형광을 보이는 유로피움 셀레나이드 (EuSe)로 이루어진 양자점을 동시에 포집한 약물 전달체를 마우스에 경구로 주입한 후, 이 약물 전달체의 위치를 생체 내에서 추적 및 영상화할 수 있음을 확인했다.

박현규 교수는 “이번 연구에서 개발된 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 독성 물질 없이, 고속·고농도로 다양한 금속 나노입자를 생합성할 수 있고 동시에 약물의 서방형 방출이 가능하기 때문에, 향후 위치 추적이 가능한 약물 전달체 등에 응용될 수 있다”고 이번 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

위치 영상화가 가능한 약물 전달체 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 중앙대 화학과 박태정 교수, 가천대 바이오나노학과 김문일 교수와의 공동 연구를 통해 중금속 흡착 단백질을 이용한 금속 나노입자 고효율 생합성 기술을 개발하고, 이를 이용해 위치 영상화가 가능한 약물 전달체를 개발했다고 7일 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 졸업생 김문일 박사(現 가천대 교수), 중앙대 박찬영 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 어플라이드 머터리얼즈 앤 인터페이시스(Applied Materials and Interfaces)’ 2021년도 13호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: In situ biosynthesis of a metal nanoparticle encapsulated in alginate gel for imageable drug-delivery system)

현재 금속 나노입자의 합성에 주로 사용되고 있는 물리화학적 방법은 독성이 있는 환원제, 계면활성제 및 유기 용매의 이용이 필요해 약물전달체 등 생체 내에 사용하기 어려운 단점을 가지고 있다. 이를 극복하기 위해 환원력이 우수한 단백질을 미생물 내에 과발현해 금속 나노입자를 생합성하는 기술이 개발됐으나, 이 방법은 미생물이 받아들일 수 있는 금속 전구체의 종류 및 농도가 제한된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해, 대장균에 중금속 흡착 단백질을 발현하는 플라스미드를 형질 전환해 단백질을 과발현한 후 이를 알지네이트 젤에 포집해 그 활성을 안정화하는 기술을 개발했다. 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 다양한 종류의 금속 이온을 30분 이내로 빠르게 고농도로 흡착 및 환원시켜 금, 은, 자성 및 양자점 나노입자 등 다양한 종류의 금속 나노입자를 알지네이트 젤 내부에 고농도로 생합성하는 데 효과적으로 활용됐다.

특히, 연구팀은 항암제 등 약물과 중금속 흡착 단백질을 알지네이트 젤에 동시에 포집한 후 높은 형광을 나타내는 양자점 나노입자를 젤 내부에 합성함으로써 형광을 통해 위치의 추적 및 영상화가 가능하고 약물의 서방형 방출이 가능한 다기능 약물 전달체를 개발하는 데 성공했다.

☞ 서방형(sustained release): 약물 등이 장시간에 걸쳐 서서히 방출되는 형태

연구팀은 항암제와 녹색 형광을 보이는 카드뮴 셀레나이드 (CdSe) 및 파란색 형광을 보이는 유로피움 셀레나이드 (EuSe)로 이루어진 양자점을 동시에 포집한 약물 전달체를 마우스에 경구로 주입한 후, 이 약물 전달체의 위치를 생체 내에서 추적 및 영상화할 수 있음을 확인했다.

박현규 교수는 “이번 연구에서 개발된 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 독성 물질 없이, 고속·고농도로 다양한 금속 나노입자를 생합성할 수 있고 동시에 약물의 서방형 방출이 가능하기 때문에, 향후 위치 추적이 가능한 약물 전달체 등에 응용될 수 있다”고 이번 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

2021.09.07

조회수 9821

-

최문정 교수, 유엔 아시아·태평양 정보통신기술교육센터(UN APCICT) 자문위원 위촉

우리 대학 과학기술정책대학원 최문정 교수가 유엔 아시아·태평양 정보통신기술교육센터(UN APCICT)의 자문위원(consultant)으로 위촉됐다고 9일 밝혔다.

APCICT는 유엔 아시아·태평양 경제사회위원회(UN ESCAP) 산하 단체로, ESCAP 회원국 62개 국가의 정보격차 해소와 인력양성을 위한 정보통신기술 분야 전문 교육기관 및 다자간 국제협력 증진기구로 2006년에 설립된 한국 최초의 유엔 사무국 소속 기관이다. APCICT는 사회경제적 발전목표 달성을 위한 ICT 활용에 있어 인적자원 및 제도적 역량을 강화하기 위해 교육, 연구, 정책 자문을 주된 업무 분야로 하고 있다.

아시아·태평양 지역 국가들은 급속한 인구 고령화를 겪고 있으며, 2050년에는 이 지역 인구의 네 명 중 한 명(1/4)이 60세 이상이 될 것으로 추정된다. 최문정 교수는 급속도로 증가하고 있는 개발도상국 고령자의 삶의 질을 개선하기 위해 정보통신기술(ICT) 활용 관련 정책을 자문하고 해당 국가 공무원 및 정책담당자를 대상으로 하는 교육프로그램을 개발하는 전문가 활동을 이번 달부터 수행하게 된다.

최 교수는 미국노년학회(The Gerontological Society of America) 석학회원(fellow)이며, 우리 대학에서 `고령사회 기술복지 정책 실험실 (Aging & Technology Policy Lab)'을 설립해서 운영하고 있다.

최문정 교수, 유엔 아시아·태평양 정보통신기술교육센터(UN APCICT) 자문위원 위촉

우리 대학 과학기술정책대학원 최문정 교수가 유엔 아시아·태평양 정보통신기술교육센터(UN APCICT)의 자문위원(consultant)으로 위촉됐다고 9일 밝혔다.

APCICT는 유엔 아시아·태평양 경제사회위원회(UN ESCAP) 산하 단체로, ESCAP 회원국 62개 국가의 정보격차 해소와 인력양성을 위한 정보통신기술 분야 전문 교육기관 및 다자간 국제협력 증진기구로 2006년에 설립된 한국 최초의 유엔 사무국 소속 기관이다. APCICT는 사회경제적 발전목표 달성을 위한 ICT 활용에 있어 인적자원 및 제도적 역량을 강화하기 위해 교육, 연구, 정책 자문을 주된 업무 분야로 하고 있다.

아시아·태평양 지역 국가들은 급속한 인구 고령화를 겪고 있으며, 2050년에는 이 지역 인구의 네 명 중 한 명(1/4)이 60세 이상이 될 것으로 추정된다. 최문정 교수는 급속도로 증가하고 있는 개발도상국 고령자의 삶의 질을 개선하기 위해 정보통신기술(ICT) 활용 관련 정책을 자문하고 해당 국가 공무원 및 정책담당자를 대상으로 하는 교육프로그램을 개발하는 전문가 활동을 이번 달부터 수행하게 된다.

최 교수는 미국노년학회(The Gerontological Society of America) 석학회원(fellow)이며, 우리 대학에서 `고령사회 기술복지 정책 실험실 (Aging & Technology Policy Lab)'을 설립해서 운영하고 있다.

2021.07.09

조회수 6584

-

정송 교수 연구팀, 아시아대학 최초 ACM MobiSys 2021 Best Paper Award 수상

우리 대학 AI대학원과 전기및전자공학부 소속 정송 교수 연구실의 김세연 박사과정생과 이경한 박사졸업생 (현 서울대 전기정보공학부 부교수)이 지난 주 COVID-19으로 인해 온라인으로 개최된 2021년도 ACM MobiSys 학회(https://www.sigmobile.org/mobisys/2021/)에서 Best Paper Award를 수상했다.

ACM MobiSys는 모바일시스템 분야의 최고 학회로서 올해 총 266편의 논문이 제출되어 36개의 논문이 억셉트되었으며 (논문게재율: 21.6%) 이번 정송 교수 연구팀의 Best Paper Award 수상은 19년의 MobiSys 역사상 첫 아시아권 대학의 수상이다. (제1저자 소속 대학 기준)

- 논문명: zTT: Learning-based DVFS with Zero Thermal Throttling for Mobile Devices

(모바일 기기의 열쓰로틀링 방지를 위한 강화 학습 기반의 동적 주파수 할당 기술)

- 논문 저자: 김세연 (KAIST), 빈경민 (서울대), 하상태 (U. of Colorado at Boulder), 이경한 (서울대), 정송 (KAIST)

- 논문 내용:

동적 전압/주파수 할당 기술(Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS)은 운영 체제(OS) 단에서 프로세서 성능을 보장하는 동시에 에너지 소모를 줄이기 위해 동적으로 프로세서의 전압과 주파수를 조절하는 기술이다. 하지만 모바일 기기의 동적 주파수 할당 기술은 두 가지 한계점을 가지고 있다. 첫째, OS 레벨에서 수행되기 때문에 어플리케이션의 성능을 보장하지 못한다. 둘째, 모바일 기기의 특성상 빈번하게 변하는 환경을 반영하지 못하여 과열을 일으켜 열쓰로틀링(Thermal Throttling)을 야기시켜 사용자 경험(QoE)를 크게 감소시킬 수 있다. 특히, 모바일 기기에서 발열 문제는 최신 스마트폰과 같은 고성능 기기의 성능을 크게 떨어뜨리는 고질적인 문제로 알려져 있다. 해당 연구에서는 이러한 기존 기술의 한계를 해결하기 위해 모바일 기기의 과열을 예방하고, 사용자 경험을 보장하는 동시에 에너지 소모를 최소화하기 위해 심층 강화 학습(Deep-Reinforcement Learning) 기반의 동적 주파수 할당 기술을 개발했다. 이는 실시간으로 수집되는 상태 정보를 바탕으로 어플리케이션과 모바일 기기의 동작 환경에 적응하여 안정된 성능을 보장하고, 전력 소모를 크게 줄일 수 있는 기술이다. 연구팀은 해당 연구 기술이 운영 체제나 어플리케이션이 보다 최적화된 성능으로 동작하기 위한 하나의 설정 옵션으로 패키징될 수 있을 것이라고 전망하고 있다.

위 상을 수상한 김세연 박사과정생은 논문에 대해 “5G 스마트폰과 같은 모바일 단말에서 과도한 발열로 인해 발생하는 열쓰로틀링에 따른 급격한 성능 저하 문제를 강화학습 기반의 동적 전압/주파수 스케일링을 통해 획기적으로 해결한 연구”라고 설명했다.

정송 교수는 “사용자 체감 성능을 높이면서 열쓰로틀링으로 인한 급격한 성능 저하를 방지하기 위해서는, 적정한 온도를 유지하기 위한 총전력 소모 범위 내에서 프로세서 컴포넌트 (CPU, GPU 등) 간 최적의 전력 분배를 수행하는 것이 관건이지만, 주변 환경 (주변 온도, 쿨링 상황 등)과 사용자 애플리케이션 특성에 따라 허용 가능한 총 전력 소모 범위와 최적의 전력 분배가 실시간으로 변화하기 때문에 전통적인 제어기법으로는 해결하기 매우 어려운 문제였다”고 부연 설명했다.

연구팀의 이러한 결과는 전력소모 문제로 인공지능 기법의 도입이 어려울 것으로 예상되었던 모바일 플랫폼에서 조차 강화학습 기반의 시스템 제어가 성능 개선에 크게 이바지 할 수 있음을 보임으로써, 차세대 운영체제에 AI/ML 기반 제어 기법들을 적극적으로 도입하기 위한 계기를 마련한 것으로 평가받았다.

정송 교수 연구팀, 아시아대학 최초 ACM MobiSys 2021 Best Paper Award 수상

우리 대학 AI대학원과 전기및전자공학부 소속 정송 교수 연구실의 김세연 박사과정생과 이경한 박사졸업생 (현 서울대 전기정보공학부 부교수)이 지난 주 COVID-19으로 인해 온라인으로 개최된 2021년도 ACM MobiSys 학회(https://www.sigmobile.org/mobisys/2021/)에서 Best Paper Award를 수상했다.

ACM MobiSys는 모바일시스템 분야의 최고 학회로서 올해 총 266편의 논문이 제출되어 36개의 논문이 억셉트되었으며 (논문게재율: 21.6%) 이번 정송 교수 연구팀의 Best Paper Award 수상은 19년의 MobiSys 역사상 첫 아시아권 대학의 수상이다. (제1저자 소속 대학 기준)

- 논문명: zTT: Learning-based DVFS with Zero Thermal Throttling for Mobile Devices

(모바일 기기의 열쓰로틀링 방지를 위한 강화 학습 기반의 동적 주파수 할당 기술)

- 논문 저자: 김세연 (KAIST), 빈경민 (서울대), 하상태 (U. of Colorado at Boulder), 이경한 (서울대), 정송 (KAIST)

- 논문 내용:

동적 전압/주파수 할당 기술(Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS)은 운영 체제(OS) 단에서 프로세서 성능을 보장하는 동시에 에너지 소모를 줄이기 위해 동적으로 프로세서의 전압과 주파수를 조절하는 기술이다. 하지만 모바일 기기의 동적 주파수 할당 기술은 두 가지 한계점을 가지고 있다. 첫째, OS 레벨에서 수행되기 때문에 어플리케이션의 성능을 보장하지 못한다. 둘째, 모바일 기기의 특성상 빈번하게 변하는 환경을 반영하지 못하여 과열을 일으켜 열쓰로틀링(Thermal Throttling)을 야기시켜 사용자 경험(QoE)를 크게 감소시킬 수 있다. 특히, 모바일 기기에서 발열 문제는 최신 스마트폰과 같은 고성능 기기의 성능을 크게 떨어뜨리는 고질적인 문제로 알려져 있다. 해당 연구에서는 이러한 기존 기술의 한계를 해결하기 위해 모바일 기기의 과열을 예방하고, 사용자 경험을 보장하는 동시에 에너지 소모를 최소화하기 위해 심층 강화 학습(Deep-Reinforcement Learning) 기반의 동적 주파수 할당 기술을 개발했다. 이는 실시간으로 수집되는 상태 정보를 바탕으로 어플리케이션과 모바일 기기의 동작 환경에 적응하여 안정된 성능을 보장하고, 전력 소모를 크게 줄일 수 있는 기술이다. 연구팀은 해당 연구 기술이 운영 체제나 어플리케이션이 보다 최적화된 성능으로 동작하기 위한 하나의 설정 옵션으로 패키징될 수 있을 것이라고 전망하고 있다.

위 상을 수상한 김세연 박사과정생은 논문에 대해 “5G 스마트폰과 같은 모바일 단말에서 과도한 발열로 인해 발생하는 열쓰로틀링에 따른 급격한 성능 저하 문제를 강화학습 기반의 동적 전압/주파수 스케일링을 통해 획기적으로 해결한 연구”라고 설명했다.

정송 교수는 “사용자 체감 성능을 높이면서 열쓰로틀링으로 인한 급격한 성능 저하를 방지하기 위해서는, 적정한 온도를 유지하기 위한 총전력 소모 범위 내에서 프로세서 컴포넌트 (CPU, GPU 등) 간 최적의 전력 분배를 수행하는 것이 관건이지만, 주변 환경 (주변 온도, 쿨링 상황 등)과 사용자 애플리케이션 특성에 따라 허용 가능한 총 전력 소모 범위와 최적의 전력 분배가 실시간으로 변화하기 때문에 전통적인 제어기법으로는 해결하기 매우 어려운 문제였다”고 부연 설명했다.

연구팀의 이러한 결과는 전력소모 문제로 인공지능 기법의 도입이 어려울 것으로 예상되었던 모바일 플랫폼에서 조차 강화학습 기반의 시스템 제어가 성능 개선에 크게 이바지 할 수 있음을 보임으로써, 차세대 운영체제에 AI/ML 기반 제어 기법들을 적극적으로 도입하기 위한 계기를 마련한 것으로 평가받았다.

2021.07.09

조회수 8236

-

고체 전해질 내부 나노 단위 영상화 성공

오늘날 리튬이온전지는 휴대용 전자 장비와 전기차를 비롯한 각종 이동 수단에 필수적인 에너지 저장 매체로 사용되고 있다. 폭발적인 수요에 발맞춰 리튬이온전지의 에너지 용량, 충전 속도 등의 전기화학적 특성을 향상하려는 연구들이 가속화되고 있다.

그러나 기존의 전기화학 특성 평가 방법은 소재 혹은 소자 특성의 평균값을 측정하는 것에 집중되어 있기에, 나노미터 수준의 미시세계에서 벌어지고 있는 현상들을 이해하기에는 충분하지 않다. 따라서 전기화학 특성에 대한 통합적인 이해를 위해 미시적 수준에서 공간 분해능을 가진 분석 기술의 개발은 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 원자간력 현미경(Atomic force microscope, AFM)의 한 모드인 전기화학 변위 현미경(Electrochemical strain microscopy, ESM)을 이용해 리튬이온전지 소재 내부의 이온 이동 특성을 나노미터 수준에서 정량적으로 측정하는 방법을 개발했다고 13일 밝혔다.

전기화학 변위 현미경은 나노 크기의 탐침에 전압을 가했을 때, 이온의 이동이 유발하는 시료 표면의 변형(displacement)을 측정하는 기술로서 이 변형을 발생시킨 이온의 양과 이온의 이동도 등을 간접적으로 측정할 수 있게 도와주는 기술이다.

홍 교수 연구팀은 비행시간형 2차 이온 질량 분석법(Time-of-flight secondary ion mass spectroscopy, ToF-SIMS)과 유도결합 플라즈마 분광분석기(Inductively coupled plasma optical emission spectrometer, ICP-OES)를 이용해 고체 전해질 시료의 깊이에 따른 이온 분포를 정량적으로 계산하고, 전기화학 변위 현미경 결과와의 캘리브레이션(calibration, 계측기 등의 눈금을 표준기 등을 사용해 바로잡는 일)에 성공했다.

이후, 연구진에 의해 고안된 직류 전압 펄스(pulse)를 시료의 깊이에 따라 가했으며, 전기장에 의해 표면으로 이동했다가 다시 내부 쪽으로 확산하는 이온을 전기화학 변위 현미경으로 영상화했다. 특히, 해당 펄스를 설계하는 과정에서 기존 전기화학 변위 현미경 사용에 대한 오류를 지적하고, 개선된 사용 방법에 대해 안내했다. 그 결과, 연구팀은 시간 및 거리의 함수로 이온의 이동 과정을 영상화하는 데 성공했으며, 이 결과를 이용해 깊이 및 이온의 농도에 따라 변화하는 확산계수 값을 정량적으로 보여줬다.

홍승범 교수는 "이온의 움직임을 나노미터 수준에서 정량적으로 관찰할 수 있는 방법론이 다양한 이온 거동의 메커니즘을 규명하는데 기여할 것ˮ이라며, "추후 다양한 실제 소자 구동 환경을 모사한 상태에서 이번 방법론을 적용하는 후속 연구를 진행할 것ˮ이라고 설명했다.

우리 대학 신소재공학과 박건 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스(ACS Applied Energy Materials)에 게재됐다. (논문명: Quantitative Measurement of Li-Ion Concentration and Diffusivity in Solid-State Electrolyte)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 거대과학연구개발사업 및 KAIST 글로벌특이점연구 지원으로 수행됐다.

고체 전해질 내부 나노 단위 영상화 성공

오늘날 리튬이온전지는 휴대용 전자 장비와 전기차를 비롯한 각종 이동 수단에 필수적인 에너지 저장 매체로 사용되고 있다. 폭발적인 수요에 발맞춰 리튬이온전지의 에너지 용량, 충전 속도 등의 전기화학적 특성을 향상하려는 연구들이 가속화되고 있다.

그러나 기존의 전기화학 특성 평가 방법은 소재 혹은 소자 특성의 평균값을 측정하는 것에 집중되어 있기에, 나노미터 수준의 미시세계에서 벌어지고 있는 현상들을 이해하기에는 충분하지 않다. 따라서 전기화학 특성에 대한 통합적인 이해를 위해 미시적 수준에서 공간 분해능을 가진 분석 기술의 개발은 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 원자간력 현미경(Atomic force microscope, AFM)의 한 모드인 전기화학 변위 현미경(Electrochemical strain microscopy, ESM)을 이용해 리튬이온전지 소재 내부의 이온 이동 특성을 나노미터 수준에서 정량적으로 측정하는 방법을 개발했다고 13일 밝혔다.

전기화학 변위 현미경은 나노 크기의 탐침에 전압을 가했을 때, 이온의 이동이 유발하는 시료 표면의 변형(displacement)을 측정하는 기술로서 이 변형을 발생시킨 이온의 양과 이온의 이동도 등을 간접적으로 측정할 수 있게 도와주는 기술이다.

홍 교수 연구팀은 비행시간형 2차 이온 질량 분석법(Time-of-flight secondary ion mass spectroscopy, ToF-SIMS)과 유도결합 플라즈마 분광분석기(Inductively coupled plasma optical emission spectrometer, ICP-OES)를 이용해 고체 전해질 시료의 깊이에 따른 이온 분포를 정량적으로 계산하고, 전기화학 변위 현미경 결과와의 캘리브레이션(calibration, 계측기 등의 눈금을 표준기 등을 사용해 바로잡는 일)에 성공했다.

이후, 연구진에 의해 고안된 직류 전압 펄스(pulse)를 시료의 깊이에 따라 가했으며, 전기장에 의해 표면으로 이동했다가 다시 내부 쪽으로 확산하는 이온을 전기화학 변위 현미경으로 영상화했다. 특히, 해당 펄스를 설계하는 과정에서 기존 전기화학 변위 현미경 사용에 대한 오류를 지적하고, 개선된 사용 방법에 대해 안내했다. 그 결과, 연구팀은 시간 및 거리의 함수로 이온의 이동 과정을 영상화하는 데 성공했으며, 이 결과를 이용해 깊이 및 이온의 농도에 따라 변화하는 확산계수 값을 정량적으로 보여줬다.

홍승범 교수는 "이온의 움직임을 나노미터 수준에서 정량적으로 관찰할 수 있는 방법론이 다양한 이온 거동의 메커니즘을 규명하는데 기여할 것ˮ이라며, "추후 다양한 실제 소자 구동 환경을 모사한 상태에서 이번 방법론을 적용하는 후속 연구를 진행할 것ˮ이라고 설명했다.

우리 대학 신소재공학과 박건 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스(ACS Applied Energy Materials)에 게재됐다. (논문명: Quantitative Measurement of Li-Ion Concentration and Diffusivity in Solid-State Electrolyte)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 거대과학연구개발사업 및 KAIST 글로벌특이점연구 지원으로 수행됐다.

2021.04.13

조회수 57452

-

개교 50주년 기념 세계 대학 총장 정상회의(Summit) 개최

코로나19가 바꾼 경제·금융·문화 지형도는 대학의 전통적인 역할과 가치평가에도 큰 변화를 가져오고 있다. 가속화되는 4차 산업혁명과 포스트 코로나 시대에 대학은 어떻게 변해야 경쟁력을 유지하고 질적 성장(quality growth)을 가져올 수 있을지, 우리 대학을 포함한 세계 명문대학교 총장 4명이 온라인을 통해 심도 있는 의견을 나누는 자리가 마련됐다.

3일(수) 오전 10시부터 12시까지 대전 본원 학술문화관(E9) 5층 정근모콘퍼런스 홀에서 'KAIST 서밋(KAIST Summit)'이 개최된다. 2시간 동안 진행되는 이 행사는 온라인 플랫폼을 통해 전 세계에 실시간으로 방송된다.

'글로벌 위기 속 대학의 역할과 책임'이라는 주제로 열리는 이번 총장정상회의(summit)는 KAIST 신성철 총장을 포함해 MIT·도쿄공업대학·노스웨스턴대학 등 4개 대학 총장이 기조 연사로 참여한다.

이번 서밋은 개교 50주년 기념사업의 일환으로 KAIST가 향후 100년을 향해 나아갈 비전을 제시하고 세계 초일류 과학기술대학으로 거듭나기 위한 발전 방향과 전략을 모색하기 위해 마련한 행사다.

또 코로나19와 같은 전염병의 대유행·기후변화·빈부격차·인공지능(AI)의 확산에 따른 사회경제적 변화 등 전 세계가 직면한 중대한 문제들을 짚어보고, 이 같은 위기 속에서 KAIST를 비롯한 대학들의 새로운 역할과 책임에 대해서도 논의할 예정이다.

첫 번째 기조 강연자인 라파엘 라이프(L. Rafael Reif) MIT 총장은 KAIST의 50주년을 축하하고 '대학, 변화를 선도하는 엔진(Universities as Engines of Change)'이라는 주제로 인류의 주요 도전과제 해결에 대학이 기여할 수 있는 역량에 대해 강연한다. 라이프 총장은 특히 미래지향적·인간적·과학 중심적 리더십의 중요성을 강조하며, 교육·연구·산학협력·사회봉사를 중심으로 대학이 변화와 혁신을 선도한 사례들을 소개할 예정이다.

이어, 카즈야 마스(Kazuya Masu) 도쿄공업대학교 총장은 '우리의 미래를 설계하는 방법-도쿄공업대학교의 DLab 사례(Designing Our Future-Tokyo Tech DLab's Approach)'라는 주제로 두 번째 기조연설에 나선다. 대학의 중요한 역할은 사회와 지속적으로 소통하고 혁신을 주도하는 것이라고 주장하는 카즈야 마스 총장은 오늘날처럼 불확실성이 증대되고 급변하는 시대에 도쿄공업대학이 대학의 이해관계자는 물론 대중과 함께 공유하고 있는 미래 비전을 소개할 예정이다. 이와 함께, 미래 설계를 위해 어떻게 소통하고 협력했는지에 관해 DLab의 성공적인 활동 사례도 소개한다.

세 번째 기조 연사인 모턴 샤피로(Morton Schapiro) 노스웨스턴대학교(이하 노스웨스턴대) 총장은 '뉴노멀 시대의 대학(The University in the 'New Normal')'이라는 주제로 대학이 코로나19에 대응하며 얻은 교훈을 중심으로 강연한다. 샤피로 총장은 연구·교육·공공서비스를 포스트 코로나 시대에 부합하도록 개선하기 위해 이제까지의 경험을 어떻게 활용할 것인지에 대해 강조하고 이런 노력이 4차 산업혁명과 관련해 변화하는 노동시장 수요에 대응하는 데 어떤 영향을 미칠지에 관한 의견을 내놓는다.

신성철 총장은 마지막 기조연설자로 나서 'KAIST, 다음 50년의 꿈을 위한 비전과 혁신(Vision & Innovations for the Next Dream of KAIST)'이라는 주제로 강연한다. 개교 50주년을 맞은 KAIST의 역사를 뒤돌아보고 다음 50년 동안 KAIST가 인류의 번영과 행복에 기여하는 '글로벌 가치 창출 선도대학(Global Value -Creative Leading University)'으로 도약하기 위한 비전과 혁신 전략을 제시한다. 신 총장은 교육·연구·기술사업화·국제화·미래전략 등 5개 분야의 목표를 설정하고 이를 달성하기 위해 진행 중인 구체적인 혁신사례들을 소개할 예정이다.

4인의 총장은 기조 강연자로서 각자의 주제로 강연한 후 패널리스트로 참여해 '정보격차', '인공지능의 새로운 도전과제', '사회적 기업가정신과 산학협력' 등의 3개 주제를 다루는 집중토론을 진행한다.

먼저, 4차 산업혁명과 코로나19의 여파로 심화되고 있는 계층·지역·국가 간 '정보격차(digital divide)'를 해소하기 위해 대학이 교육과 연구를 통해 제안할 수 있는 해결방안을 고민한다. 정보격차가 국가나 인종에 대한 불평등으로 확대되지 않으려면 국가 간의 효율적인 국제 공조가 필요한데, 이를 도출하기 위해 대학이 할 수 있는 가교역할이 무엇인지에 대해 서로 의견을 나눌 예정이다.

이어, 최근 사회·경제·윤리적인 측면에서 인류 삶의 패러다임을 크게 변화시키며 눈부신 성장을 보이는 인공지능과 로봇 기술도 화두로 다룬다. 패널리스트들은 '인공지능의 새로운 도전과제(Emerging Challenges in Artificial Intelligence)'라는 주제로 인공지능이 가져올 변화에 대한 대응 방안을 토론한다.

마지막으로, '사회적 기업가정신과 산학협력(Social Entrepreneurship and University-Industry Collaboration)'에 관한 토론도 진행된다. 학생들이 사회의 다양한 문제에 관심을 가지는 일에서 출발해 이를 해결하기 위한 노력의 일환으로 사회적 기업을 창업하는 것과 이러한 창업 기업들을 유기적으로 지속시킬 수 있는 대학의 지원방안에 대해 논의하고 산학협력과 혁신 창업 활성화를 위한 대학의 건설적인 역할도 짚어볼 예정이다.

패널 토론 후에는 KAIST 재학생, 동문 및 교직원과 KAIST 진학을 희망하는 고등학생 등으로 구성된 온라인 청중 150명과 함께하는 질의 및 응답도 준비돼 있다.

신성철 총장은 "과학기술 혁신을 선도하는 글로벌 4개 대학 총장이 모여 위기 극복방안을 논의하고 포스트 코로나 시대에 새롭게 부상하는 표준(new normal) 속에서 대학의 역할과 책임을 재조명하는 뜻 깊은 자리가 될 것ˮ이라고 'KAIST 서밋'의 개최 배경을 밝혔다. 이번 총장 정상회담은 '유튜브 KAIST 채널'을 통해 전 세계에 실시간으로 중계되며 한국어-영어 동시통역과 한글 자막이 제공된다.

개교 50주년 기념 세계 대학 총장 정상회의(Summit) 개최

코로나19가 바꾼 경제·금융·문화 지형도는 대학의 전통적인 역할과 가치평가에도 큰 변화를 가져오고 있다. 가속화되는 4차 산업혁명과 포스트 코로나 시대에 대학은 어떻게 변해야 경쟁력을 유지하고 질적 성장(quality growth)을 가져올 수 있을지, 우리 대학을 포함한 세계 명문대학교 총장 4명이 온라인을 통해 심도 있는 의견을 나누는 자리가 마련됐다.

3일(수) 오전 10시부터 12시까지 대전 본원 학술문화관(E9) 5층 정근모콘퍼런스 홀에서 'KAIST 서밋(KAIST Summit)'이 개최된다. 2시간 동안 진행되는 이 행사는 온라인 플랫폼을 통해 전 세계에 실시간으로 방송된다.

'글로벌 위기 속 대학의 역할과 책임'이라는 주제로 열리는 이번 총장정상회의(summit)는 KAIST 신성철 총장을 포함해 MIT·도쿄공업대학·노스웨스턴대학 등 4개 대학 총장이 기조 연사로 참여한다.

이번 서밋은 개교 50주년 기념사업의 일환으로 KAIST가 향후 100년을 향해 나아갈 비전을 제시하고 세계 초일류 과학기술대학으로 거듭나기 위한 발전 방향과 전략을 모색하기 위해 마련한 행사다.

또 코로나19와 같은 전염병의 대유행·기후변화·빈부격차·인공지능(AI)의 확산에 따른 사회경제적 변화 등 전 세계가 직면한 중대한 문제들을 짚어보고, 이 같은 위기 속에서 KAIST를 비롯한 대학들의 새로운 역할과 책임에 대해서도 논의할 예정이다.

첫 번째 기조 강연자인 라파엘 라이프(L. Rafael Reif) MIT 총장은 KAIST의 50주년을 축하하고 '대학, 변화를 선도하는 엔진(Universities as Engines of Change)'이라는 주제로 인류의 주요 도전과제 해결에 대학이 기여할 수 있는 역량에 대해 강연한다. 라이프 총장은 특히 미래지향적·인간적·과학 중심적 리더십의 중요성을 강조하며, 교육·연구·산학협력·사회봉사를 중심으로 대학이 변화와 혁신을 선도한 사례들을 소개할 예정이다.

이어, 카즈야 마스(Kazuya Masu) 도쿄공업대학교 총장은 '우리의 미래를 설계하는 방법-도쿄공업대학교의 DLab 사례(Designing Our Future-Tokyo Tech DLab's Approach)'라는 주제로 두 번째 기조연설에 나선다. 대학의 중요한 역할은 사회와 지속적으로 소통하고 혁신을 주도하는 것이라고 주장하는 카즈야 마스 총장은 오늘날처럼 불확실성이 증대되고 급변하는 시대에 도쿄공업대학이 대학의 이해관계자는 물론 대중과 함께 공유하고 있는 미래 비전을 소개할 예정이다. 이와 함께, 미래 설계를 위해 어떻게 소통하고 협력했는지에 관해 DLab의 성공적인 활동 사례도 소개한다.

세 번째 기조 연사인 모턴 샤피로(Morton Schapiro) 노스웨스턴대학교(이하 노스웨스턴대) 총장은 '뉴노멀 시대의 대학(The University in the 'New Normal')'이라는 주제로 대학이 코로나19에 대응하며 얻은 교훈을 중심으로 강연한다. 샤피로 총장은 연구·교육·공공서비스를 포스트 코로나 시대에 부합하도록 개선하기 위해 이제까지의 경험을 어떻게 활용할 것인지에 대해 강조하고 이런 노력이 4차 산업혁명과 관련해 변화하는 노동시장 수요에 대응하는 데 어떤 영향을 미칠지에 관한 의견을 내놓는다.

신성철 총장은 마지막 기조연설자로 나서 'KAIST, 다음 50년의 꿈을 위한 비전과 혁신(Vision & Innovations for the Next Dream of KAIST)'이라는 주제로 강연한다. 개교 50주년을 맞은 KAIST의 역사를 뒤돌아보고 다음 50년 동안 KAIST가 인류의 번영과 행복에 기여하는 '글로벌 가치 창출 선도대학(Global Value -Creative Leading University)'으로 도약하기 위한 비전과 혁신 전략을 제시한다. 신 총장은 교육·연구·기술사업화·국제화·미래전략 등 5개 분야의 목표를 설정하고 이를 달성하기 위해 진행 중인 구체적인 혁신사례들을 소개할 예정이다.

4인의 총장은 기조 강연자로서 각자의 주제로 강연한 후 패널리스트로 참여해 '정보격차', '인공지능의 새로운 도전과제', '사회적 기업가정신과 산학협력' 등의 3개 주제를 다루는 집중토론을 진행한다.

먼저, 4차 산업혁명과 코로나19의 여파로 심화되고 있는 계층·지역·국가 간 '정보격차(digital divide)'를 해소하기 위해 대학이 교육과 연구를 통해 제안할 수 있는 해결방안을 고민한다. 정보격차가 국가나 인종에 대한 불평등으로 확대되지 않으려면 국가 간의 효율적인 국제 공조가 필요한데, 이를 도출하기 위해 대학이 할 수 있는 가교역할이 무엇인지에 대해 서로 의견을 나눌 예정이다.

이어, 최근 사회·경제·윤리적인 측면에서 인류 삶의 패러다임을 크게 변화시키며 눈부신 성장을 보이는 인공지능과 로봇 기술도 화두로 다룬다. 패널리스트들은 '인공지능의 새로운 도전과제(Emerging Challenges in Artificial Intelligence)'라는 주제로 인공지능이 가져올 변화에 대한 대응 방안을 토론한다.

마지막으로, '사회적 기업가정신과 산학협력(Social Entrepreneurship and University-Industry Collaboration)'에 관한 토론도 진행된다. 학생들이 사회의 다양한 문제에 관심을 가지는 일에서 출발해 이를 해결하기 위한 노력의 일환으로 사회적 기업을 창업하는 것과 이러한 창업 기업들을 유기적으로 지속시킬 수 있는 대학의 지원방안에 대해 논의하고 산학협력과 혁신 창업 활성화를 위한 대학의 건설적인 역할도 짚어볼 예정이다.

패널 토론 후에는 KAIST 재학생, 동문 및 교직원과 KAIST 진학을 희망하는 고등학생 등으로 구성된 온라인 청중 150명과 함께하는 질의 및 응답도 준비돼 있다.

신성철 총장은 "과학기술 혁신을 선도하는 글로벌 4개 대학 총장이 모여 위기 극복방안을 논의하고 포스트 코로나 시대에 새롭게 부상하는 표준(new normal) 속에서 대학의 역할과 책임을 재조명하는 뜻 깊은 자리가 될 것ˮ이라고 'KAIST 서밋'의 개최 배경을 밝혔다. 이번 총장 정상회담은 '유튜브 KAIST 채널'을 통해 전 세계에 실시간으로 중계되며 한국어-영어 동시통역과 한글 자막이 제공된다.

2021.02.01

조회수 79261

-

한국4차산업혁명정책센터, WEF와 협력해 블록체인 글로벌 표준 보고서 발간

우리 대학 한국4차산업혁명정책센터(센터장 김소영)는 세계경제포럼(WEF), 글로벌블록체인비즈니스위원회(GBBC), MIT 등과 협력해 ʻ글로벌 표준 보고서(Global Standards Mapping Initiative, 이하 GSMI)ʼ를 발간했다.

지난 10월 14일 발간된 이 보고서는 각국의 블록체인 기술표준 및 법‧규제‧행정지침 등을 총망라한 세계 최초의 보고서다. 그동안 블록체인 기술에 관한 지엽적인 보고서는 제작되어 왔으나, 30개의 국제적인 기술표준단체와 185개 국가의 사법기관, 400개 산업 단체의 정보를 체계화해 기술표준을 제시한 사례로는 처음이다.

블록체인은 인공지능 및 사물인터넷 기술과 융합해 데이터의 경제적 가치를 창출하고 전 세계의 물류와 금융 등의 경제 활동을 자동화하는 4차 산업혁명의 핵심 기술로 손꼽힌다. 그러나 나라마다 각기 다른 기술 및 법·규제·정책 환경을 채택하고 있다는 점이 블록체인 기술 발전의 심각한 장애 요인으로 지적되어왔다.

이번 보고서는 이러한 문제점을 해결하고 블록체인과 가상자산 지형에 대한 포괄적인 이해를 돕기 위해 제작되었으며, 글로벌블록체인비즈니스위원회와 세계경제포럼이 주도하고 MIT 미디어랩이 기술 협력기관을 맡았다. 우리 대학은 미국의 다국적 경영 컨설팅 기업인 액센추어(Accenture) 등 7개 기관과 함께 연구 협력기관으로 참여해 법·규제 부분과 기술표준 부분의 내용을 완성하는 데 일조했다.

이번 보고서는 ①법·규제, ②기술표준, ③반응형 지도 등 크게 세 분야로 구성되어 블록체인과 디지털 자산의 현황을 분석하고 있다. 우리나라에 관해서는 일찍부터 중앙은행 디지털화폐(Central Bank Digital Currency, 이하 CBDC)의 도입을 모색해 시범 운영 단계에 이르렀고, 부산을 블록체인 규제자유특구로 지정해 블록체인 기술개발 및 사업화와 관련된 규제를 개선하고 있다는 내용이 담겼다.

그 외에도, 블록체인의 등장으로 변화를 겪고 있는 소비자의 권익과 금융실명 질서를 유지하기 위한 각국의 제도적인 노력이 설명되어 있다. 또한, 민간에 공공 플랫폼을 제공하고 여러 국제표준기구의 좌장을 차지하는 등 블록체인 기술표준 주도권을 확보하려는 중국의 노력도 눈여겨 볼만한 내용이다.

보고서 작성에 참여한 김기배 KAIST 한국4차산업혁명정책센터 책임연구원은 "비트코인 등으로 대표되는 가상자산은 새롭게 부상하고 있는 화폐의 형태지만 그 가치를 제대로 측정할 수 있는 국제 표준은 아직 미비한 상태"라고 설명했다. 이어, 김 연구원은 "전 세계의 기술 및 규제 지형을 이해하는 것은 보편적이고 범용적인 장점을 가진 블록체인이 급진을 넘어 파괴적인 혁신을 가져올 시대를 준비하는 첫 단추가 될 것"이라고 강조했다.

KAIST는 세계경제포럼(WEF)과 과학기술정보통신부가 4차 산업혁명 생태계 구축 공동 연구를 위해 체결한 양해각서의 실행기관으로 지난해 12월 한국4차산업혁명정책센터를 개소한 바 있다. 2019년에 체결한 KAIST-WEF 공동연구 협약에 따라 인력을 교류해 공동연구를 수행하고 있으며, 이와 같은 경험을 토대로 싱가포르국립대학교 및 유럽연합 공동연구센터(EU-JRC) 등으로 협력 관계를 확대해 인공지능 거버넌스, 스마트 지역혁신 등 4차 산업혁명 관련 국제 정책 개발을 위해 노력하고 있다.

한편, 이번에 발간된 보고서는 글로벌블록체인비즈니스위원회 홈페이지(https://gbbcouncil.org/gsmi/)에서 확인할 수 있다.

한국4차산업혁명정책센터, WEF와 협력해 블록체인 글로벌 표준 보고서 발간

우리 대학 한국4차산업혁명정책센터(센터장 김소영)는 세계경제포럼(WEF), 글로벌블록체인비즈니스위원회(GBBC), MIT 등과 협력해 ʻ글로벌 표준 보고서(Global Standards Mapping Initiative, 이하 GSMI)ʼ를 발간했다.

지난 10월 14일 발간된 이 보고서는 각국의 블록체인 기술표준 및 법‧규제‧행정지침 등을 총망라한 세계 최초의 보고서다. 그동안 블록체인 기술에 관한 지엽적인 보고서는 제작되어 왔으나, 30개의 국제적인 기술표준단체와 185개 국가의 사법기관, 400개 산업 단체의 정보를 체계화해 기술표준을 제시한 사례로는 처음이다.

블록체인은 인공지능 및 사물인터넷 기술과 융합해 데이터의 경제적 가치를 창출하고 전 세계의 물류와 금융 등의 경제 활동을 자동화하는 4차 산업혁명의 핵심 기술로 손꼽힌다. 그러나 나라마다 각기 다른 기술 및 법·규제·정책 환경을 채택하고 있다는 점이 블록체인 기술 발전의 심각한 장애 요인으로 지적되어왔다.

이번 보고서는 이러한 문제점을 해결하고 블록체인과 가상자산 지형에 대한 포괄적인 이해를 돕기 위해 제작되었으며, 글로벌블록체인비즈니스위원회와 세계경제포럼이 주도하고 MIT 미디어랩이 기술 협력기관을 맡았다. 우리 대학은 미국의 다국적 경영 컨설팅 기업인 액센추어(Accenture) 등 7개 기관과 함께 연구 협력기관으로 참여해 법·규제 부분과 기술표준 부분의 내용을 완성하는 데 일조했다.

이번 보고서는 ①법·규제, ②기술표준, ③반응형 지도 등 크게 세 분야로 구성되어 블록체인과 디지털 자산의 현황을 분석하고 있다. 우리나라에 관해서는 일찍부터 중앙은행 디지털화폐(Central Bank Digital Currency, 이하 CBDC)의 도입을 모색해 시범 운영 단계에 이르렀고, 부산을 블록체인 규제자유특구로 지정해 블록체인 기술개발 및 사업화와 관련된 규제를 개선하고 있다는 내용이 담겼다.

그 외에도, 블록체인의 등장으로 변화를 겪고 있는 소비자의 권익과 금융실명 질서를 유지하기 위한 각국의 제도적인 노력이 설명되어 있다. 또한, 민간에 공공 플랫폼을 제공하고 여러 국제표준기구의 좌장을 차지하는 등 블록체인 기술표준 주도권을 확보하려는 중국의 노력도 눈여겨 볼만한 내용이다.

보고서 작성에 참여한 김기배 KAIST 한국4차산업혁명정책센터 책임연구원은 "비트코인 등으로 대표되는 가상자산은 새롭게 부상하고 있는 화폐의 형태지만 그 가치를 제대로 측정할 수 있는 국제 표준은 아직 미비한 상태"라고 설명했다. 이어, 김 연구원은 "전 세계의 기술 및 규제 지형을 이해하는 것은 보편적이고 범용적인 장점을 가진 블록체인이 급진을 넘어 파괴적인 혁신을 가져올 시대를 준비하는 첫 단추가 될 것"이라고 강조했다.

KAIST는 세계경제포럼(WEF)과 과학기술정보통신부가 4차 산업혁명 생태계 구축 공동 연구를 위해 체결한 양해각서의 실행기관으로 지난해 12월 한국4차산업혁명정책센터를 개소한 바 있다. 2019년에 체결한 KAIST-WEF 공동연구 협약에 따라 인력을 교류해 공동연구를 수행하고 있으며, 이와 같은 경험을 토대로 싱가포르국립대학교 및 유럽연합 공동연구센터(EU-JRC) 등으로 협력 관계를 확대해 인공지능 거버넌스, 스마트 지역혁신 등 4차 산업혁명 관련 국제 정책 개발을 위해 노력하고 있다.

한편, 이번에 발간된 보고서는 글로벌블록체인비즈니스위원회 홈페이지(https://gbbcouncil.org/gsmi/)에서 확인할 수 있다.

2020.10.30

조회수 22891

-

귀금속 사용량을 50% 감소시킨 친환경 수소 생산 전극 개발

화석 에너지 사용에 따른 기후변화를 극복하기 위해 최근 전 세계적으로 재생에너지 발전량이 증가하는 추세에 따라 수소가 재생에너지를 효율적으로 저장할 수 있는 미래 에너지원으로 주목받고 있다. 우리 정부도 작년 1월 '수소 경제 활성화를 위한 로드맵'을 발표한 바 있다.

이에 우리 대학 신소재공학과 에너지 변환 및 저장재료 연구실 조은애 교수 연구팀이 촉매로 사용되는 귀금속 사용량을 50% 저감한 수전해 전극을 개발했다고 15일 밝혔다.

수전해는 물을 전기분해하여 수소를 생산하는 장치인데 수소 생산과정에서 이산화탄소를 배출하지 않는 친환경 그린 수소 생산 기술이다. 그러나 매장량이 백금의 10분의 1에 불과한 귀금속인 이리듐을 촉매로 사용하기 때문에 수소 생산단가가 높다는 단점이 있다. 이에 따라 조은애 교수팀이 개발한 기술을 사용하면 이리듐 사용량을 절반으로 줄일 수 있어 그린 수소 생산단가를 크게 낮출 수 있을 것으로 기대가 크다.

수전해는 수소 경제 구현을 위한 핵심 기술 중 하나다. 조 교수 연구팀은 티타늄과 몰리브데넘 산화물 담지체를 개발해, 이리듐 나노 입자의 분산도를 높여 기존 사용되고 있는 이리듐 촉매와 대비해 성능과 내구성을 2배 이상 높이는 데 성공했다.

연구팀 관계자는 "이리듐과 산화물 담지체 사이의 전자이동으로 인해 이리듐의 전자구조가 산소 발생 반응에 최적화돼 있어 성능과 내구성이 크게 향상됐다"고 설명했다.

조은애 교수도 "기존에 개발된 대부분의 수전해 촉매들이 실제 시스템에서는 성능을 제대로 구현하지 못하는데 이번 연구에서 개발한 촉매를 사용해 실제 수전해 시스템을 제작한 결과, 이리듐 사용량을 50%나 줄였음에도 불구하고 상용 촉매와 동일한 성능을 보여줬다는데 큰 의미가 있다ˮ고 말했다. 조 교수는 이어 "앞으로도 그린 수소 생산 실용화를 위해 고활성·고내구성 전극 촉매개발을 위한 연구를 이어갈 계획ˮ이라고 포부를 밝혔다.

우리 대학 신소재공학과 김엄지 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 촉매 분야 국제 학술지인 '어플라이드 카탈리시스 B: 인바이러멘탈 Applied Catalysis B: Environmental' 8월 25일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Stabilizing role of Mo in TiO2-MoOx supported Ir catalyst toward oxygen evolution reaction)

한편 조 교수팀이 수행한 이번 연구는 한국연구재단의 수소에너지혁신기술개발사업과 미래소재디스커버리사업, 산업통상지자원부와 한국산업기술진흥원의 수소연료전지차 부품실용화 및 산업기반육성사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

귀금속 사용량을 50% 감소시킨 친환경 수소 생산 전극 개발

화석 에너지 사용에 따른 기후변화를 극복하기 위해 최근 전 세계적으로 재생에너지 발전량이 증가하는 추세에 따라 수소가 재생에너지를 효율적으로 저장할 수 있는 미래 에너지원으로 주목받고 있다. 우리 정부도 작년 1월 '수소 경제 활성화를 위한 로드맵'을 발표한 바 있다.

이에 우리 대학 신소재공학과 에너지 변환 및 저장재료 연구실 조은애 교수 연구팀이 촉매로 사용되는 귀금속 사용량을 50% 저감한 수전해 전극을 개발했다고 15일 밝혔다.

수전해는 물을 전기분해하여 수소를 생산하는 장치인데 수소 생산과정에서 이산화탄소를 배출하지 않는 친환경 그린 수소 생산 기술이다. 그러나 매장량이 백금의 10분의 1에 불과한 귀금속인 이리듐을 촉매로 사용하기 때문에 수소 생산단가가 높다는 단점이 있다. 이에 따라 조은애 교수팀이 개발한 기술을 사용하면 이리듐 사용량을 절반으로 줄일 수 있어 그린 수소 생산단가를 크게 낮출 수 있을 것으로 기대가 크다.

수전해는 수소 경제 구현을 위한 핵심 기술 중 하나다. 조 교수 연구팀은 티타늄과 몰리브데넘 산화물 담지체를 개발해, 이리듐 나노 입자의 분산도를 높여 기존 사용되고 있는 이리듐 촉매와 대비해 성능과 내구성을 2배 이상 높이는 데 성공했다.

연구팀 관계자는 "이리듐과 산화물 담지체 사이의 전자이동으로 인해 이리듐의 전자구조가 산소 발생 반응에 최적화돼 있어 성능과 내구성이 크게 향상됐다"고 설명했다.

조은애 교수도 "기존에 개발된 대부분의 수전해 촉매들이 실제 시스템에서는 성능을 제대로 구현하지 못하는데 이번 연구에서 개발한 촉매를 사용해 실제 수전해 시스템을 제작한 결과, 이리듐 사용량을 50%나 줄였음에도 불구하고 상용 촉매와 동일한 성능을 보여줬다는데 큰 의미가 있다ˮ고 말했다. 조 교수는 이어 "앞으로도 그린 수소 생산 실용화를 위해 고활성·고내구성 전극 촉매개발을 위한 연구를 이어갈 계획ˮ이라고 포부를 밝혔다.

우리 대학 신소재공학과 김엄지 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 촉매 분야 국제 학술지인 '어플라이드 카탈리시스 B: 인바이러멘탈 Applied Catalysis B: Environmental' 8월 25일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Stabilizing role of Mo in TiO2-MoOx supported Ir catalyst toward oxygen evolution reaction)

한편 조 교수팀이 수행한 이번 연구는 한국연구재단의 수소에너지혁신기술개발사업과 미래소재디스커버리사업, 산업통상지자원부와 한국산업기술진흥원의 수소연료전지차 부품실용화 및 산업기반육성사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

2020.09.15

조회수 22691

-

전산학부 김주호 교수, ACM CSCW 2020 학술대회 논문 위원장 선임

우리 대학 전산학부 김주호 교수가 제 23회 ACM CSCW(Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing) Paper Chair로 선임되어 위원장 직을 수행한다.

ACM CSCW는 ACM의 인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 분야 전문가 그룹인 SIGCHI에서 주최하는 대표적인 학술대회 중 하나로, Google Scholar HCI 분야에서 h5-index 기준 2위에 올라 있는 세계적인 학회다.

김주호 교수는 1986년부터 시작된 학술대회 역사상 처음으로 아시아 기관 출신으로 Paper Chair에 선임됐다. 김 교수는 작년부터 University of Michigan의 Sarita Schoenebeck 교수, Microsoft Research의 Siân Lindley 박사와 공동 Paper Chair로 위원장 직을 수행해 왔으며, CSCW 역사상 처음으로 쿼터 별 논문 데드라인을 도입하고 10월에 개최될 온라인 학회를 준비하고 있다.

김 교수는 Paper Chair로서의 공로를 인정받아 ACM Recognition of Excellent Service 상을 수상하였다.

ACM CSCW 2020 학회 홈페이지: http://cscw.acm.org/2020

전산학부 김주호 교수, ACM CSCW 2020 학술대회 논문 위원장 선임

우리 대학 전산학부 김주호 교수가 제 23회 ACM CSCW(Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing) Paper Chair로 선임되어 위원장 직을 수행한다.

ACM CSCW는 ACM의 인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 분야 전문가 그룹인 SIGCHI에서 주최하는 대표적인 학술대회 중 하나로, Google Scholar HCI 분야에서 h5-index 기준 2위에 올라 있는 세계적인 학회다.

김주호 교수는 1986년부터 시작된 학술대회 역사상 처음으로 아시아 기관 출신으로 Paper Chair에 선임됐다. 김 교수는 작년부터 University of Michigan의 Sarita Schoenebeck 교수, Microsoft Research의 Siân Lindley 박사와 공동 Paper Chair로 위원장 직을 수행해 왔으며, CSCW 역사상 처음으로 쿼터 별 논문 데드라인을 도입하고 10월에 개최될 온라인 학회를 준비하고 있다.

김 교수는 Paper Chair로서의 공로를 인정받아 ACM Recognition of Excellent Service 상을 수상하였다.

ACM CSCW 2020 학회 홈페이지: http://cscw.acm.org/2020

2020.09.09

조회수 20103

-

유지환 교수 팀, NAVER Labs Mapping & Localization Challenge Indoor 부문 우승

우리 대학 건설 및 환경공학과 이상민 학생, 로봇공학학제전공 이중구 학생으로 구성된 학생팀(지도교수 유지환)이 2020 NAVER LABS Mapping & Localization Challenge Indoor 부문에서 8월 18일 최종 우승을 차지했다.

네이버랩스의 주최로 올해 처음 열린 NAVER LABS Mapping & Localization Challenge 는 올해 4월 첫 결과 제출을 시작으로 약 4개월에 걸쳐 진행됐다.

이번 대회에는 네이버랩스의 새로운 매핑 로봇인 M1X를 통해 취득한 판교 현대백화점 1층과 지하 1층의 이미지, LiDAR 데이터, 그리고 ground truth정보가 주어졌다. 참가팀들의 도전 과제는 임의의 사진이 주어질 경우, 그 사진이 백화점의 어느 위치에서 찍혔는지를 추정하는 것 이였다.

정확한 위치 추정을 위해 ▲Query Image와 가장 유사한 Database Image를 찾는 Image Retrieval 기술 ▲Query Image와 Database Image에서 강인한 Feature를 추출하고 이를 매칭하는 기술 ▲카메라와 LiDAR 센서를 융합하는 Sensor Fusion 기술 ▲LiDAR Processing 기술이 사용됐다.

주최 측은 실제 사진이 찍힌 위치/각도 정보와 각 참가팀이 추정한 위치/각도 정보를 비교하여 그 오차가 (0.25m, 10.0°) / (0.5m, 10.0°) / (5.0m, 10.0°) 이내인 비율의 합을 바탕으로 최종 순위를 결정했다.

우리 대학 팀은 지하1층(82.61% / 92.71% / 95.36%), 지상1층(86.74% / 98.07% / 99.44%), 종합 (84.68% / 95.39% / 97.40%)의 정확도로 12개의 참가팀 중 가장 높은 종합 성적을 기록해 최종 우승을 차지했다.

Indoor 부문 2위와 3위는 서울대학교와 세종대학교가 각각 차지했다. 지난 12일 네이버랩스 본사에서 진행된 시상식에는 이상민, 이중구 학생이 참가해 수상했다.

수상팀에세는 600만원의 상금과 더불어 지난 8월 19일 개최된 KCCV 2020 데모 세션을 통해 개발한 측위 알고리즘에 대해 설명할 수 있는 기회도 주어졌다.

자세한 내용은 웹사이트 https://challenge.naverlabs.com 에서 확인할 수 있다.

유지환 교수 팀, NAVER Labs Mapping & Localization Challenge Indoor 부문 우승

우리 대학 건설 및 환경공학과 이상민 학생, 로봇공학학제전공 이중구 학생으로 구성된 학생팀(지도교수 유지환)이 2020 NAVER LABS Mapping & Localization Challenge Indoor 부문에서 8월 18일 최종 우승을 차지했다.

네이버랩스의 주최로 올해 처음 열린 NAVER LABS Mapping & Localization Challenge 는 올해 4월 첫 결과 제출을 시작으로 약 4개월에 걸쳐 진행됐다.

이번 대회에는 네이버랩스의 새로운 매핑 로봇인 M1X를 통해 취득한 판교 현대백화점 1층과 지하 1층의 이미지, LiDAR 데이터, 그리고 ground truth정보가 주어졌다. 참가팀들의 도전 과제는 임의의 사진이 주어질 경우, 그 사진이 백화점의 어느 위치에서 찍혔는지를 추정하는 것 이였다.

정확한 위치 추정을 위해 ▲Query Image와 가장 유사한 Database Image를 찾는 Image Retrieval 기술 ▲Query Image와 Database Image에서 강인한 Feature를 추출하고 이를 매칭하는 기술 ▲카메라와 LiDAR 센서를 융합하는 Sensor Fusion 기술 ▲LiDAR Processing 기술이 사용됐다.

주최 측은 실제 사진이 찍힌 위치/각도 정보와 각 참가팀이 추정한 위치/각도 정보를 비교하여 그 오차가 (0.25m, 10.0°) / (0.5m, 10.0°) / (5.0m, 10.0°) 이내인 비율의 합을 바탕으로 최종 순위를 결정했다.

우리 대학 팀은 지하1층(82.61% / 92.71% / 95.36%), 지상1층(86.74% / 98.07% / 99.44%), 종합 (84.68% / 95.39% / 97.40%)의 정확도로 12개의 참가팀 중 가장 높은 종합 성적을 기록해 최종 우승을 차지했다.

Indoor 부문 2위와 3위는 서울대학교와 세종대학교가 각각 차지했다. 지난 12일 네이버랩스 본사에서 진행된 시상식에는 이상민, 이중구 학생이 참가해 수상했다.

수상팀에세는 600만원의 상금과 더불어 지난 8월 19일 개최된 KCCV 2020 데모 세션을 통해 개발한 측위 알고리즘에 대해 설명할 수 있는 기회도 주어졌다.

자세한 내용은 웹사이트 https://challenge.naverlabs.com 에서 확인할 수 있다.

2020.08.24

조회수 21368

-

광 투과 방식의 웨어러블 유연 인장 센서 개발

기계공학과 박인규 교수 연구팀이 신체 동작 및 자세 모니터링에 활용이 가능한 탄소 나노튜브–탄성 중합체 복합소재 광 투과 방식의 웨어러블 유연 인장 센서를 개발했다.

이번 기술을 통해 인체의 다양한 관절 굽힘 동작, 자세, 맥박 및 표정 등 다양한 생체 동작을 연속적으로 측정해, 운동 시 관절부 움직임 자세 교정 및 맥박 측정을 통한 헬스케어 모니터링 시스템 등에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

구지민 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 나노기술 분야 국제 학술지 ‘ACS Applied Materials & Interfaces’ 3월 4일 자 표지 논문에 게재됐다. (논문명: Wearable Strain Sensor Using Light Transmittance Change of Carbon Nanotube Embedded Elastomer with Microcrack)

최근 헬스케어에 대한 관심이 커짐에 따라 웨어러블 유연 센서 개발이 활발히 진행되면서 인체에 적용하는 센서로서의 유연 소재를 기반으로 다양한 전기저항식, 정전용량 방식의 플랫폼을 이용한 인장 센서가 많이 개발되고 있다.

그러나 기존의 전기저항식 센서는 장시간 반복 신호 안정성, 선형성에 한계를 보이며, 정전용량식 센서의 경우 외부 전기장의 영향에 취약하고 센서 민감도가 낮다. 이러한 점을 보완하기 위해 광학 방식의 유연 인장 센서가 개발됐으나 여전히 민감도가 낮다는 한계점이 있다.

문제 해결을 위해 연구팀은 탄소 나노튜브가 함침된 탄성중합체의 인장에 따른 광 투과도 변화 현상을 활용해 수 퍼센트에서 400%에 달하는 넓은 범위의 인장률을 안정적으로 측정할 수 있는 유연 인장 센서를 개발했다.

연구팀이 개발한 센서는 외부 인장에 따라 탄성중합체에 함침된 탄소 나노튜브 필름에 틈이 형성돼 광 투과도를 크게 변화시켜 기존의 광학 방식 인장 센서에 비해 10배 이상의 높은 감도를 가진다. 또한, 1만 3천 회 이상의 인장 변형에도 안정적인 신호 회복을 보이고, 다양한 환경 요인(온도, 습도)에도 안정적인 감지 성능을 보여 웨어러블 기기로 활용할 수 있는 큰 가능성을 보였다.

연구팀은 이러한 성능을 바탕으로 손가락 굽힘 동작을 측정해 이를 로봇 조종에 활용했으며, 3축 센서로 패키징 해 인체 자세 모니터링에 활용했다. 또한, 경동맥 근처의 맥박 모니터링과 발음할 때의 입 주변 근육 움직임 등 미세한 동작도 관찰하는 데 성공했다.

박인규 교수는 “이번 연구에서는 기존의 전기저항식, 정전용량식 및 광학 방식의 유연 인장률 센서가 갖는 한계점을 극복할 수 있는 새로운 플랫폼을 개발했다”라며 “헬스케어, 엔터테인먼트, 로보틱스 등 다양한 분야에 널리 활용할 수 있는 우수한 성능의 웨어러블 센서를 실현했다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구 과제(올인원 스마트 스킨을 위한 웨어러블 멀티센서 시스템 핵심기술 연구)와 선도연구센터지원 사업(초정밀 광 기계기술 연구센터)의 지원을 통해 수행됐다.

광 투과 방식의 웨어러블 유연 인장 센서 개발

기계공학과 박인규 교수 연구팀이 신체 동작 및 자세 모니터링에 활용이 가능한 탄소 나노튜브–탄성 중합체 복합소재 광 투과 방식의 웨어러블 유연 인장 센서를 개발했다.

이번 기술을 통해 인체의 다양한 관절 굽힘 동작, 자세, 맥박 및 표정 등 다양한 생체 동작을 연속적으로 측정해, 운동 시 관절부 움직임 자세 교정 및 맥박 측정을 통한 헬스케어 모니터링 시스템 등에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

구지민 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 나노기술 분야 국제 학술지 ‘ACS Applied Materials & Interfaces’ 3월 4일 자 표지 논문에 게재됐다. (논문명: Wearable Strain Sensor Using Light Transmittance Change of Carbon Nanotube Embedded Elastomer with Microcrack)

최근 헬스케어에 대한 관심이 커짐에 따라 웨어러블 유연 센서 개발이 활발히 진행되면서 인체에 적용하는 센서로서의 유연 소재를 기반으로 다양한 전기저항식, 정전용량 방식의 플랫폼을 이용한 인장 센서가 많이 개발되고 있다.

그러나 기존의 전기저항식 센서는 장시간 반복 신호 안정성, 선형성에 한계를 보이며, 정전용량식 센서의 경우 외부 전기장의 영향에 취약하고 센서 민감도가 낮다. 이러한 점을 보완하기 위해 광학 방식의 유연 인장 센서가 개발됐으나 여전히 민감도가 낮다는 한계점이 있다.

문제 해결을 위해 연구팀은 탄소 나노튜브가 함침된 탄성중합체의 인장에 따른 광 투과도 변화 현상을 활용해 수 퍼센트에서 400%에 달하는 넓은 범위의 인장률을 안정적으로 측정할 수 있는 유연 인장 센서를 개발했다.

연구팀이 개발한 센서는 외부 인장에 따라 탄성중합체에 함침된 탄소 나노튜브 필름에 틈이 형성돼 광 투과도를 크게 변화시켜 기존의 광학 방식 인장 센서에 비해 10배 이상의 높은 감도를 가진다. 또한, 1만 3천 회 이상의 인장 변형에도 안정적인 신호 회복을 보이고, 다양한 환경 요인(온도, 습도)에도 안정적인 감지 성능을 보여 웨어러블 기기로 활용할 수 있는 큰 가능성을 보였다.

연구팀은 이러한 성능을 바탕으로 손가락 굽힘 동작을 측정해 이를 로봇 조종에 활용했으며, 3축 센서로 패키징 해 인체 자세 모니터링에 활용했다. 또한, 경동맥 근처의 맥박 모니터링과 발음할 때의 입 주변 근육 움직임 등 미세한 동작도 관찰하는 데 성공했다.

박인규 교수는 “이번 연구에서는 기존의 전기저항식, 정전용량식 및 광학 방식의 유연 인장률 센서가 갖는 한계점을 극복할 수 있는 새로운 플랫폼을 개발했다”라며 “헬스케어, 엔터테인먼트, 로보틱스 등 다양한 분야에 널리 활용할 수 있는 우수한 성능의 웨어러블 센서를 실현했다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구 과제(올인원 스마트 스킨을 위한 웨어러블 멀티센서 시스템 핵심기술 연구)와 선도연구센터지원 사업(초정밀 광 기계기술 연구센터)의 지원을 통해 수행됐다.

2020.04.02

조회수 15146

-

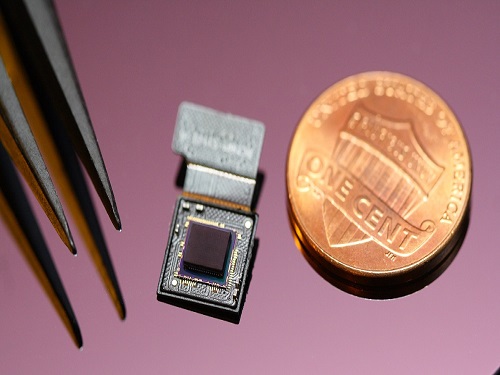

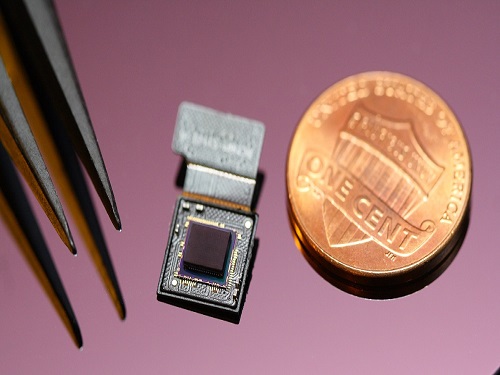

해상도 높인 곤충 눈 구조 초박형 카메라 개발

바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 고해상도 이미징을 위한 곤충 눈 구조의 초박형 카메라를 개발했다. 이 카메라는 독특한 시각 구조를 가진 제노스 페키(Xenos peckii)라는 곤충의 눈을 모사해 개발돼, 상용 카메라보다 더 얇은 렌즈 두께와 넓은 광시야각을 갖는다. 이러한 특징을 이용해 모바일, 감시 및 정찰 장비, 의료영상 기기 등 다양한 소형 카메라가 필요한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

김기수 박사과정이 주도한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘빛 : 과학과 응용 (Light : Science & Applications)’ 2월 27일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: 고대비 고해상도 이미징을 위한 생체모사 초박형 카메라, Biologically Inspired Ultrathin Arrayed Camera for High Contrast and High Resolution Imaging)

최근 초소형 및 초박형 스마트 기기의 개발로 소형화된 이미징 시스템의 수요가 커지고 있다. 그러나 기존의 카메라는 물체의 상이 일그러지거나 흐려지는 현상인 수차를 줄이기 위해 다층 렌즈 구조를 활용하기 때문에 렌즈 두께를 감소하는 데 한계가 있다. 또한, 기존의 곤충 눈을 모사한 미세렌즈 배열(Microlens arrays)은 렌즈 사이의 광학 크로스토크(Optical crosstalk)로 인해 해상도가 저해되는 단점이 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 제노스 페키 곤충의 시각 구조를 모사한 렌즈를 제작했고 이를 이미지 센서와 결합해 초박형 카메라를 개발했다. 곤충의 눈은 렌즈와 렌즈 사이의 빛을 차단하는 색소 세포(pigment cells)가 존재해 각 렌즈에서 결상(어떤 물체에서 나온 광선 등이 반사 굴절한 다음 다시 모여 그 물체와 닮은꼴의 상을 만드는 현상)되는 영상들 간의 간섭을 막는다. 이러한 구조는 렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 막아 고 대비 및 고해상도 영상을 획득하는 데 도움을 준다.

연구팀은 이러한 광 차단 구조를 포토리소그래피(Photolithography) 공정으로 매우 얇게 제작해 렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 효율적으로 차단했다. 렌즈의 두께를 최소화하기 위해 렌즈의 방향을 이미지 센서 방향인 역방향으로 배치했으며, 이를 통해 최종 개발된 카메라 렌즈의 두께는 0.74mm로 이는 10원짜리 동전 절반 정도의 두께이다. 연구팀은 카메라의 원거리에 있는 물체를 모든 렌즈에서 같은 시야각을 통해 동일한 영상을 획득하고, 이 배열 영상들은 해상도를 하나의 이미지로 합성했다. 합성된 영상은 합성 전 단일 채널 영상보다 향상된 해상도를 가짐을 확인했다.

정기훈 교수는 “실질적으로 상용화 가능한 초박형 카메라를 제작하는 방법을 개발했다”라며 “이 카메라는 영상획득이 필요한 장치에 통합돼 장치 소형화에 크게 기여할 것으로 확신한다”라고 말했다.

해상도 높인 곤충 눈 구조 초박형 카메라 개발

바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 고해상도 이미징을 위한 곤충 눈 구조의 초박형 카메라를 개발했다. 이 카메라는 독특한 시각 구조를 가진 제노스 페키(Xenos peckii)라는 곤충의 눈을 모사해 개발돼, 상용 카메라보다 더 얇은 렌즈 두께와 넓은 광시야각을 갖는다. 이러한 특징을 이용해 모바일, 감시 및 정찰 장비, 의료영상 기기 등 다양한 소형 카메라가 필요한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

김기수 박사과정이 주도한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘빛 : 과학과 응용 (Light : Science & Applications)’ 2월 27일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: 고대비 고해상도 이미징을 위한 생체모사 초박형 카메라, Biologically Inspired Ultrathin Arrayed Camera for High Contrast and High Resolution Imaging)

최근 초소형 및 초박형 스마트 기기의 개발로 소형화된 이미징 시스템의 수요가 커지고 있다. 그러나 기존의 카메라는 물체의 상이 일그러지거나 흐려지는 현상인 수차를 줄이기 위해 다층 렌즈 구조를 활용하기 때문에 렌즈 두께를 감소하는 데 한계가 있다. 또한, 기존의 곤충 눈을 모사한 미세렌즈 배열(Microlens arrays)은 렌즈 사이의 광학 크로스토크(Optical crosstalk)로 인해 해상도가 저해되는 단점이 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 제노스 페키 곤충의 시각 구조를 모사한 렌즈를 제작했고 이를 이미지 센서와 결합해 초박형 카메라를 개발했다. 곤충의 눈은 렌즈와 렌즈 사이의 빛을 차단하는 색소 세포(pigment cells)가 존재해 각 렌즈에서 결상(어떤 물체에서 나온 광선 등이 반사 굴절한 다음 다시 모여 그 물체와 닮은꼴의 상을 만드는 현상)되는 영상들 간의 간섭을 막는다. 이러한 구조는 렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 막아 고 대비 및 고해상도 영상을 획득하는 데 도움을 준다.

연구팀은 이러한 광 차단 구조를 포토리소그래피(Photolithography) 공정으로 매우 얇게 제작해 렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 효율적으로 차단했다. 렌즈의 두께를 최소화하기 위해 렌즈의 방향을 이미지 센서 방향인 역방향으로 배치했으며, 이를 통해 최종 개발된 카메라 렌즈의 두께는 0.74mm로 이는 10원짜리 동전 절반 정도의 두께이다. 연구팀은 카메라의 원거리에 있는 물체를 모든 렌즈에서 같은 시야각을 통해 동일한 영상을 획득하고, 이 배열 영상들은 해상도를 하나의 이미지로 합성했다. 합성된 영상은 합성 전 단일 채널 영상보다 향상된 해상도를 가짐을 확인했다.

정기훈 교수는 “실질적으로 상용화 가능한 초박형 카메라를 제작하는 방법을 개발했다”라며 “이 카메라는 영상획득이 필요한 장치에 통합돼 장치 소형화에 크게 기여할 것으로 확신한다”라고 말했다.

2020.03.23

조회수 14141

전산학부 권영진 교수 연구팀, 최우수 시스템 국제학회 SOSP 2021에 국내 최초 논문 게재, 최우수논문상 수상

우리 대학 전산학부 김종율 박사과정(제1 저자), 장인수 석사 졸업생, 임재성 박사과정과 the University of Texas at Austin, KTH, KAUST 연구진으로 구성된 전산학부 CASYS 연구실 권영진 교수 연구팀이 올해 시스템 분야 최고학회인 SOSP(ACM Symposium on Operating Systems Principles)에 국내에서 최초로 논문을 게재했으며, 동시에 최우수논문상(Best Paper Award)을 수상했다.

SOSP는 매 2년마다 열리는 운영체제 시스템 분야 최고의 학회 (채택율 15% 이하)로 우리 대학 권영진 교수 연구팀과 성균관대 엄영익 교수 연구팀이 2021년 각각 국내에서 최초로 논문을 게재하였다.

권영진 교수 연구팀은 “Smart 네트워크 장치를 이용하여 분산파일 시스템의 성능 및 가용성을 높이는 연구”를 통해 클라우드 환경에서 사용자 데이터를 빠르게 저장하고 시스템 장애 시에도 지속가능한 서비스를 제공하는 분산파일 시스템을 설계/구현하였다. 스마트 네트워크 장치는 기존에 데이터만 주고 받을 수 있는 네트워크 장치에 연산장치의 기능이 탑재된 차세대 클라우드향 네트워크 장치이다. 기존의 서버에 보다 자원효율적이지만 성능은 느린 연산 기능을 제공하는데, 권영진 교수 연구팀은 스마트 네트워크 장치에서 동작할 수 있는 LineFS라 불리우는 클라우드향 분산 파일시스템을 구축했다. LineFS는 느린 Smart 네트워크 장치를 사용하면서도 기존의 분산 파일 시스템보다 빠른 성능을 낼 수 있도록 설계 되었으며, 호스트 운영체제가 멈추더라도 Smart 네트워크 장치 만으로도 구동이 가능한 고가용성 분산 파일시스템이다.

LineFS는 2020년 OSDI (SOSP와 더불어 최고의 시스템 학회)에 동일 연구팀이 게재했던 Assise 분산 파일시스템에 대한 후속 연구로 진행됐다. 이 연구 결과물은 권영진 교수가 박사과정 동안 진행했던 Strata 파일시스템에 대한 연구를 기반으로 시작됐다. 권영진 교수의 Strata 파일시스템은 2017년 SOSP에 게재됐다.

이번 연구를 진행한 김종율 박사과정은 권영진 교수 연구실에서 고성능 비휘발성 메모리를 활용한 분산 파일 시스템 연구를 계속해왔으며, ACM SoCC, USENIX OSDI, ACM SOSP와 같은 유수의 국제학회에 논문을 출판하고 있다.

관련 해외 언론보도: https://cemse.kaust.edu.sa/cs/news/kaust-collaborative-research-wins-acm-sosp-2021-best-paper-award

2021.11.25 조회수 6057

전산학부 권영진 교수 연구팀, 최우수 시스템 국제학회 SOSP 2021에 국내 최초 논문 게재, 최우수논문상 수상

우리 대학 전산학부 김종율 박사과정(제1 저자), 장인수 석사 졸업생, 임재성 박사과정과 the University of Texas at Austin, KTH, KAUST 연구진으로 구성된 전산학부 CASYS 연구실 권영진 교수 연구팀이 올해 시스템 분야 최고학회인 SOSP(ACM Symposium on Operating Systems Principles)에 국내에서 최초로 논문을 게재했으며, 동시에 최우수논문상(Best Paper Award)을 수상했다.

SOSP는 매 2년마다 열리는 운영체제 시스템 분야 최고의 학회 (채택율 15% 이하)로 우리 대학 권영진 교수 연구팀과 성균관대 엄영익 교수 연구팀이 2021년 각각 국내에서 최초로 논문을 게재하였다.

권영진 교수 연구팀은 “Smart 네트워크 장치를 이용하여 분산파일 시스템의 성능 및 가용성을 높이는 연구”를 통해 클라우드 환경에서 사용자 데이터를 빠르게 저장하고 시스템 장애 시에도 지속가능한 서비스를 제공하는 분산파일 시스템을 설계/구현하였다. 스마트 네트워크 장치는 기존에 데이터만 주고 받을 수 있는 네트워크 장치에 연산장치의 기능이 탑재된 차세대 클라우드향 네트워크 장치이다. 기존의 서버에 보다 자원효율적이지만 성능은 느린 연산 기능을 제공하는데, 권영진 교수 연구팀은 스마트 네트워크 장치에서 동작할 수 있는 LineFS라 불리우는 클라우드향 분산 파일시스템을 구축했다. LineFS는 느린 Smart 네트워크 장치를 사용하면서도 기존의 분산 파일 시스템보다 빠른 성능을 낼 수 있도록 설계 되었으며, 호스트 운영체제가 멈추더라도 Smart 네트워크 장치 만으로도 구동이 가능한 고가용성 분산 파일시스템이다.

LineFS는 2020년 OSDI (SOSP와 더불어 최고의 시스템 학회)에 동일 연구팀이 게재했던 Assise 분산 파일시스템에 대한 후속 연구로 진행됐다. 이 연구 결과물은 권영진 교수가 박사과정 동안 진행했던 Strata 파일시스템에 대한 연구를 기반으로 시작됐다. 권영진 교수의 Strata 파일시스템은 2017년 SOSP에 게재됐다.

이번 연구를 진행한 김종율 박사과정은 권영진 교수 연구실에서 고성능 비휘발성 메모리를 활용한 분산 파일 시스템 연구를 계속해왔으며, ACM SoCC, USENIX OSDI, ACM SOSP와 같은 유수의 국제학회에 논문을 출판하고 있다.

관련 해외 언론보도: https://cemse.kaust.edu.sa/cs/news/kaust-collaborative-research-wins-acm-sosp-2021-best-paper-award

2021.11.25 조회수 6057 위치 영상화가 가능한 약물 전달체 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 중앙대 화학과 박태정 교수, 가천대 바이오나노학과 김문일 교수와의 공동 연구를 통해 중금속 흡착 단백질을 이용한 금속 나노입자 고효율 생합성 기술을 개발하고, 이를 이용해 위치 영상화가 가능한 약물 전달체를 개발했다고 7일 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 졸업생 김문일 박사(現 가천대 교수), 중앙대 박찬영 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 어플라이드 머터리얼즈 앤 인터페이시스(Applied Materials and Interfaces)’ 2021년도 13호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: In situ biosynthesis of a metal nanoparticle encapsulated in alginate gel for imageable drug-delivery system)

현재 금속 나노입자의 합성에 주로 사용되고 있는 물리화학적 방법은 독성이 있는 환원제, 계면활성제 및 유기 용매의 이용이 필요해 약물전달체 등 생체 내에 사용하기 어려운 단점을 가지고 있다. 이를 극복하기 위해 환원력이 우수한 단백질을 미생물 내에 과발현해 금속 나노입자를 생합성하는 기술이 개발됐으나, 이 방법은 미생물이 받아들일 수 있는 금속 전구체의 종류 및 농도가 제한된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해, 대장균에 중금속 흡착 단백질을 발현하는 플라스미드를 형질 전환해 단백질을 과발현한 후 이를 알지네이트 젤에 포집해 그 활성을 안정화하는 기술을 개발했다. 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 다양한 종류의 금속 이온을 30분 이내로 빠르게 고농도로 흡착 및 환원시켜 금, 은, 자성 및 양자점 나노입자 등 다양한 종류의 금속 나노입자를 알지네이트 젤 내부에 고농도로 생합성하는 데 효과적으로 활용됐다.

특히, 연구팀은 항암제 등 약물과 중금속 흡착 단백질을 알지네이트 젤에 동시에 포집한 후 높은 형광을 나타내는 양자점 나노입자를 젤 내부에 합성함으로써 형광을 통해 위치의 추적 및 영상화가 가능하고 약물의 서방형 방출이 가능한 다기능 약물 전달체를 개발하는 데 성공했다.

☞ 서방형(sustained release): 약물 등이 장시간에 걸쳐 서서히 방출되는 형태

연구팀은 항암제와 녹색 형광을 보이는 카드뮴 셀레나이드 (CdSe) 및 파란색 형광을 보이는 유로피움 셀레나이드 (EuSe)로 이루어진 양자점을 동시에 포집한 약물 전달체를 마우스에 경구로 주입한 후, 이 약물 전달체의 위치를 생체 내에서 추적 및 영상화할 수 있음을 확인했다.

박현규 교수는 “이번 연구에서 개발된 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 독성 물질 없이, 고속·고농도로 다양한 금속 나노입자를 생합성할 수 있고 동시에 약물의 서방형 방출이 가능하기 때문에, 향후 위치 추적이 가능한 약물 전달체 등에 응용될 수 있다”고 이번 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

2021.09.07 조회수 9821

위치 영상화가 가능한 약물 전달체 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 중앙대 화학과 박태정 교수, 가천대 바이오나노학과 김문일 교수와의 공동 연구를 통해 중금속 흡착 단백질을 이용한 금속 나노입자 고효율 생합성 기술을 개발하고, 이를 이용해 위치 영상화가 가능한 약물 전달체를 개발했다고 7일 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 졸업생 김문일 박사(現 가천대 교수), 중앙대 박찬영 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 어플라이드 머터리얼즈 앤 인터페이시스(Applied Materials and Interfaces)’ 2021년도 13호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: In situ biosynthesis of a metal nanoparticle encapsulated in alginate gel for imageable drug-delivery system)

현재 금속 나노입자의 합성에 주로 사용되고 있는 물리화학적 방법은 독성이 있는 환원제, 계면활성제 및 유기 용매의 이용이 필요해 약물전달체 등 생체 내에 사용하기 어려운 단점을 가지고 있다. 이를 극복하기 위해 환원력이 우수한 단백질을 미생물 내에 과발현해 금속 나노입자를 생합성하는 기술이 개발됐으나, 이 방법은 미생물이 받아들일 수 있는 금속 전구체의 종류 및 농도가 제한된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해, 대장균에 중금속 흡착 단백질을 발현하는 플라스미드를 형질 전환해 단백질을 과발현한 후 이를 알지네이트 젤에 포집해 그 활성을 안정화하는 기술을 개발했다. 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 다양한 종류의 금속 이온을 30분 이내로 빠르게 고농도로 흡착 및 환원시켜 금, 은, 자성 및 양자점 나노입자 등 다양한 종류의 금속 나노입자를 알지네이트 젤 내부에 고농도로 생합성하는 데 효과적으로 활용됐다.

특히, 연구팀은 항암제 등 약물과 중금속 흡착 단백질을 알지네이트 젤에 동시에 포집한 후 높은 형광을 나타내는 양자점 나노입자를 젤 내부에 합성함으로써 형광을 통해 위치의 추적 및 영상화가 가능하고 약물의 서방형 방출이 가능한 다기능 약물 전달체를 개발하는 데 성공했다.

☞ 서방형(sustained release): 약물 등이 장시간에 걸쳐 서서히 방출되는 형태

연구팀은 항암제와 녹색 형광을 보이는 카드뮴 셀레나이드 (CdSe) 및 파란색 형광을 보이는 유로피움 셀레나이드 (EuSe)로 이루어진 양자점을 동시에 포집한 약물 전달체를 마우스에 경구로 주입한 후, 이 약물 전달체의 위치를 생체 내에서 추적 및 영상화할 수 있음을 확인했다.

박현규 교수는 “이번 연구에서 개발된 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 독성 물질 없이, 고속·고농도로 다양한 금속 나노입자를 생합성할 수 있고 동시에 약물의 서방형 방출이 가능하기 때문에, 향후 위치 추적이 가능한 약물 전달체 등에 응용될 수 있다”고 이번 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

2021.09.07 조회수 9821 최문정 교수, 유엔 아시아·태평양 정보통신기술교육센터(UN APCICT) 자문위원 위촉

우리 대학 과학기술정책대학원 최문정 교수가 유엔 아시아·태평양 정보통신기술교육센터(UN APCICT)의 자문위원(consultant)으로 위촉됐다고 9일 밝혔다.

APCICT는 유엔 아시아·태평양 경제사회위원회(UN ESCAP) 산하 단체로, ESCAP 회원국 62개 국가의 정보격차 해소와 인력양성을 위한 정보통신기술 분야 전문 교육기관 및 다자간 국제협력 증진기구로 2006년에 설립된 한국 최초의 유엔 사무국 소속 기관이다. APCICT는 사회경제적 발전목표 달성을 위한 ICT 활용에 있어 인적자원 및 제도적 역량을 강화하기 위해 교육, 연구, 정책 자문을 주된 업무 분야로 하고 있다.

아시아·태평양 지역 국가들은 급속한 인구 고령화를 겪고 있으며, 2050년에는 이 지역 인구의 네 명 중 한 명(1/4)이 60세 이상이 될 것으로 추정된다. 최문정 교수는 급속도로 증가하고 있는 개발도상국 고령자의 삶의 질을 개선하기 위해 정보통신기술(ICT) 활용 관련 정책을 자문하고 해당 국가 공무원 및 정책담당자를 대상으로 하는 교육프로그램을 개발하는 전문가 활동을 이번 달부터 수행하게 된다.

최 교수는 미국노년학회(The Gerontological Society of America) 석학회원(fellow)이며, 우리 대학에서 `고령사회 기술복지 정책 실험실 (Aging & Technology Policy Lab)'을 설립해서 운영하고 있다.

2021.07.09 조회수 6584

최문정 교수, 유엔 아시아·태평양 정보통신기술교육센터(UN APCICT) 자문위원 위촉

우리 대학 과학기술정책대학원 최문정 교수가 유엔 아시아·태평양 정보통신기술교육센터(UN APCICT)의 자문위원(consultant)으로 위촉됐다고 9일 밝혔다.

APCICT는 유엔 아시아·태평양 경제사회위원회(UN ESCAP) 산하 단체로, ESCAP 회원국 62개 국가의 정보격차 해소와 인력양성을 위한 정보통신기술 분야 전문 교육기관 및 다자간 국제협력 증진기구로 2006년에 설립된 한국 최초의 유엔 사무국 소속 기관이다. APCICT는 사회경제적 발전목표 달성을 위한 ICT 활용에 있어 인적자원 및 제도적 역량을 강화하기 위해 교육, 연구, 정책 자문을 주된 업무 분야로 하고 있다.

아시아·태평양 지역 국가들은 급속한 인구 고령화를 겪고 있으며, 2050년에는 이 지역 인구의 네 명 중 한 명(1/4)이 60세 이상이 될 것으로 추정된다. 최문정 교수는 급속도로 증가하고 있는 개발도상국 고령자의 삶의 질을 개선하기 위해 정보통신기술(ICT) 활용 관련 정책을 자문하고 해당 국가 공무원 및 정책담당자를 대상으로 하는 교육프로그램을 개발하는 전문가 활동을 이번 달부터 수행하게 된다.

최 교수는 미국노년학회(The Gerontological Society of America) 석학회원(fellow)이며, 우리 대학에서 `고령사회 기술복지 정책 실험실 (Aging & Technology Policy Lab)'을 설립해서 운영하고 있다.

2021.07.09 조회수 6584 정송 교수 연구팀, 아시아대학 최초 ACM MobiSys 2021 Best Paper Award 수상

우리 대학 AI대학원과 전기및전자공학부 소속 정송 교수 연구실의 김세연 박사과정생과 이경한 박사졸업생 (현 서울대 전기정보공학부 부교수)이 지난 주 COVID-19으로 인해 온라인으로 개최된 2021년도 ACM MobiSys 학회(https://www.sigmobile.org/mobisys/2021/)에서 Best Paper Award를 수상했다.

ACM MobiSys는 모바일시스템 분야의 최고 학회로서 올해 총 266편의 논문이 제출되어 36개의 논문이 억셉트되었으며 (논문게재율: 21.6%) 이번 정송 교수 연구팀의 Best Paper Award 수상은 19년의 MobiSys 역사상 첫 아시아권 대학의 수상이다. (제1저자 소속 대학 기준)

- 논문명: zTT: Learning-based DVFS with Zero Thermal Throttling for Mobile Devices

(모바일 기기의 열쓰로틀링 방지를 위한 강화 학습 기반의 동적 주파수 할당 기술)

- 논문 저자: 김세연 (KAIST), 빈경민 (서울대), 하상태 (U. of Colorado at Boulder), 이경한 (서울대), 정송 (KAIST)

- 논문 내용:

동적 전압/주파수 할당 기술(Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS)은 운영 체제(OS) 단에서 프로세서 성능을 보장하는 동시에 에너지 소모를 줄이기 위해 동적으로 프로세서의 전압과 주파수를 조절하는 기술이다. 하지만 모바일 기기의 동적 주파수 할당 기술은 두 가지 한계점을 가지고 있다. 첫째, OS 레벨에서 수행되기 때문에 어플리케이션의 성능을 보장하지 못한다. 둘째, 모바일 기기의 특성상 빈번하게 변하는 환경을 반영하지 못하여 과열을 일으켜 열쓰로틀링(Thermal Throttling)을 야기시켜 사용자 경험(QoE)를 크게 감소시킬 수 있다. 특히, 모바일 기기에서 발열 문제는 최신 스마트폰과 같은 고성능 기기의 성능을 크게 떨어뜨리는 고질적인 문제로 알려져 있다. 해당 연구에서는 이러한 기존 기술의 한계를 해결하기 위해 모바일 기기의 과열을 예방하고, 사용자 경험을 보장하는 동시에 에너지 소모를 최소화하기 위해 심층 강화 학습(Deep-Reinforcement Learning) 기반의 동적 주파수 할당 기술을 개발했다. 이는 실시간으로 수집되는 상태 정보를 바탕으로 어플리케이션과 모바일 기기의 동작 환경에 적응하여 안정된 성능을 보장하고, 전력 소모를 크게 줄일 수 있는 기술이다. 연구팀은 해당 연구 기술이 운영 체제나 어플리케이션이 보다 최적화된 성능으로 동작하기 위한 하나의 설정 옵션으로 패키징될 수 있을 것이라고 전망하고 있다.

위 상을 수상한 김세연 박사과정생은 논문에 대해 “5G 스마트폰과 같은 모바일 단말에서 과도한 발열로 인해 발생하는 열쓰로틀링에 따른 급격한 성능 저하 문제를 강화학습 기반의 동적 전압/주파수 스케일링을 통해 획기적으로 해결한 연구”라고 설명했다.

정송 교수는 “사용자 체감 성능을 높이면서 열쓰로틀링으로 인한 급격한 성능 저하를 방지하기 위해서는, 적정한 온도를 유지하기 위한 총전력 소모 범위 내에서 프로세서 컴포넌트 (CPU, GPU 등) 간 최적의 전력 분배를 수행하는 것이 관건이지만, 주변 환경 (주변 온도, 쿨링 상황 등)과 사용자 애플리케이션 특성에 따라 허용 가능한 총 전력 소모 범위와 최적의 전력 분배가 실시간으로 변화하기 때문에 전통적인 제어기법으로는 해결하기 매우 어려운 문제였다”고 부연 설명했다.

연구팀의 이러한 결과는 전력소모 문제로 인공지능 기법의 도입이 어려울 것으로 예상되었던 모바일 플랫폼에서 조차 강화학습 기반의 시스템 제어가 성능 개선에 크게 이바지 할 수 있음을 보임으로써, 차세대 운영체제에 AI/ML 기반 제어 기법들을 적극적으로 도입하기 위한 계기를 마련한 것으로 평가받았다.

2021.07.09 조회수 8236

정송 교수 연구팀, 아시아대학 최초 ACM MobiSys 2021 Best Paper Award 수상

우리 대학 AI대학원과 전기및전자공학부 소속 정송 교수 연구실의 김세연 박사과정생과 이경한 박사졸업생 (현 서울대 전기정보공학부 부교수)이 지난 주 COVID-19으로 인해 온라인으로 개최된 2021년도 ACM MobiSys 학회(https://www.sigmobile.org/mobisys/2021/)에서 Best Paper Award를 수상했다.

ACM MobiSys는 모바일시스템 분야의 최고 학회로서 올해 총 266편의 논문이 제출되어 36개의 논문이 억셉트되었으며 (논문게재율: 21.6%) 이번 정송 교수 연구팀의 Best Paper Award 수상은 19년의 MobiSys 역사상 첫 아시아권 대학의 수상이다. (제1저자 소속 대학 기준)

- 논문명: zTT: Learning-based DVFS with Zero Thermal Throttling for Mobile Devices

(모바일 기기의 열쓰로틀링 방지를 위한 강화 학습 기반의 동적 주파수 할당 기술)

- 논문 저자: 김세연 (KAIST), 빈경민 (서울대), 하상태 (U. of Colorado at Boulder), 이경한 (서울대), 정송 (KAIST)

- 논문 내용:

동적 전압/주파수 할당 기술(Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS)은 운영 체제(OS) 단에서 프로세서 성능을 보장하는 동시에 에너지 소모를 줄이기 위해 동적으로 프로세서의 전압과 주파수를 조절하는 기술이다. 하지만 모바일 기기의 동적 주파수 할당 기술은 두 가지 한계점을 가지고 있다. 첫째, OS 레벨에서 수행되기 때문에 어플리케이션의 성능을 보장하지 못한다. 둘째, 모바일 기기의 특성상 빈번하게 변하는 환경을 반영하지 못하여 과열을 일으켜 열쓰로틀링(Thermal Throttling)을 야기시켜 사용자 경험(QoE)를 크게 감소시킬 수 있다. 특히, 모바일 기기에서 발열 문제는 최신 스마트폰과 같은 고성능 기기의 성능을 크게 떨어뜨리는 고질적인 문제로 알려져 있다. 해당 연구에서는 이러한 기존 기술의 한계를 해결하기 위해 모바일 기기의 과열을 예방하고, 사용자 경험을 보장하는 동시에 에너지 소모를 최소화하기 위해 심층 강화 학습(Deep-Reinforcement Learning) 기반의 동적 주파수 할당 기술을 개발했다. 이는 실시간으로 수집되는 상태 정보를 바탕으로 어플리케이션과 모바일 기기의 동작 환경에 적응하여 안정된 성능을 보장하고, 전력 소모를 크게 줄일 수 있는 기술이다. 연구팀은 해당 연구 기술이 운영 체제나 어플리케이션이 보다 최적화된 성능으로 동작하기 위한 하나의 설정 옵션으로 패키징될 수 있을 것이라고 전망하고 있다.

위 상을 수상한 김세연 박사과정생은 논문에 대해 “5G 스마트폰과 같은 모바일 단말에서 과도한 발열로 인해 발생하는 열쓰로틀링에 따른 급격한 성능 저하 문제를 강화학습 기반의 동적 전압/주파수 스케일링을 통해 획기적으로 해결한 연구”라고 설명했다.

정송 교수는 “사용자 체감 성능을 높이면서 열쓰로틀링으로 인한 급격한 성능 저하를 방지하기 위해서는, 적정한 온도를 유지하기 위한 총전력 소모 범위 내에서 프로세서 컴포넌트 (CPU, GPU 등) 간 최적의 전력 분배를 수행하는 것이 관건이지만, 주변 환경 (주변 온도, 쿨링 상황 등)과 사용자 애플리케이션 특성에 따라 허용 가능한 총 전력 소모 범위와 최적의 전력 분배가 실시간으로 변화하기 때문에 전통적인 제어기법으로는 해결하기 매우 어려운 문제였다”고 부연 설명했다.

연구팀의 이러한 결과는 전력소모 문제로 인공지능 기법의 도입이 어려울 것으로 예상되었던 모바일 플랫폼에서 조차 강화학습 기반의 시스템 제어가 성능 개선에 크게 이바지 할 수 있음을 보임으로써, 차세대 운영체제에 AI/ML 기반 제어 기법들을 적극적으로 도입하기 위한 계기를 마련한 것으로 평가받았다.

2021.07.09 조회수 8236 고체 전해질 내부 나노 단위 영상화 성공

오늘날 리튬이온전지는 휴대용 전자 장비와 전기차를 비롯한 각종 이동 수단에 필수적인 에너지 저장 매체로 사용되고 있다. 폭발적인 수요에 발맞춰 리튬이온전지의 에너지 용량, 충전 속도 등의 전기화학적 특성을 향상하려는 연구들이 가속화되고 있다.

그러나 기존의 전기화학 특성 평가 방법은 소재 혹은 소자 특성의 평균값을 측정하는 것에 집중되어 있기에, 나노미터 수준의 미시세계에서 벌어지고 있는 현상들을 이해하기에는 충분하지 않다. 따라서 전기화학 특성에 대한 통합적인 이해를 위해 미시적 수준에서 공간 분해능을 가진 분석 기술의 개발은 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 원자간력 현미경(Atomic force microscope, AFM)의 한 모드인 전기화학 변위 현미경(Electrochemical strain microscopy, ESM)을 이용해 리튬이온전지 소재 내부의 이온 이동 특성을 나노미터 수준에서 정량적으로 측정하는 방법을 개발했다고 13일 밝혔다.

전기화학 변위 현미경은 나노 크기의 탐침에 전압을 가했을 때, 이온의 이동이 유발하는 시료 표면의 변형(displacement)을 측정하는 기술로서 이 변형을 발생시킨 이온의 양과 이온의 이동도 등을 간접적으로 측정할 수 있게 도와주는 기술이다.

홍 교수 연구팀은 비행시간형 2차 이온 질량 분석법(Time-of-flight secondary ion mass spectroscopy, ToF-SIMS)과 유도결합 플라즈마 분광분석기(Inductively coupled plasma optical emission spectrometer, ICP-OES)를 이용해 고체 전해질 시료의 깊이에 따른 이온 분포를 정량적으로 계산하고, 전기화학 변위 현미경 결과와의 캘리브레이션(calibration, 계측기 등의 눈금을 표준기 등을 사용해 바로잡는 일)에 성공했다.

이후, 연구진에 의해 고안된 직류 전압 펄스(pulse)를 시료의 깊이에 따라 가했으며, 전기장에 의해 표면으로 이동했다가 다시 내부 쪽으로 확산하는 이온을 전기화학 변위 현미경으로 영상화했다. 특히, 해당 펄스를 설계하는 과정에서 기존 전기화학 변위 현미경 사용에 대한 오류를 지적하고, 개선된 사용 방법에 대해 안내했다. 그 결과, 연구팀은 시간 및 거리의 함수로 이온의 이동 과정을 영상화하는 데 성공했으며, 이 결과를 이용해 깊이 및 이온의 농도에 따라 변화하는 확산계수 값을 정량적으로 보여줬다.

홍승범 교수는 "이온의 움직임을 나노미터 수준에서 정량적으로 관찰할 수 있는 방법론이 다양한 이온 거동의 메커니즘을 규명하는데 기여할 것ˮ이라며, "추후 다양한 실제 소자 구동 환경을 모사한 상태에서 이번 방법론을 적용하는 후속 연구를 진행할 것ˮ이라고 설명했다.

우리 대학 신소재공학과 박건 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스(ACS Applied Energy Materials)에 게재됐다. (논문명: Quantitative Measurement of Li-Ion Concentration and Diffusivity in Solid-State Electrolyte)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 거대과학연구개발사업 및 KAIST 글로벌특이점연구 지원으로 수행됐다.

2021.04.13 조회수 57452

고체 전해질 내부 나노 단위 영상화 성공

오늘날 리튬이온전지는 휴대용 전자 장비와 전기차를 비롯한 각종 이동 수단에 필수적인 에너지 저장 매체로 사용되고 있다. 폭발적인 수요에 발맞춰 리튬이온전지의 에너지 용량, 충전 속도 등의 전기화학적 특성을 향상하려는 연구들이 가속화되고 있다.

그러나 기존의 전기화학 특성 평가 방법은 소재 혹은 소자 특성의 평균값을 측정하는 것에 집중되어 있기에, 나노미터 수준의 미시세계에서 벌어지고 있는 현상들을 이해하기에는 충분하지 않다. 따라서 전기화학 특성에 대한 통합적인 이해를 위해 미시적 수준에서 공간 분해능을 가진 분석 기술의 개발은 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 원자간력 현미경(Atomic force microscope, AFM)의 한 모드인 전기화학 변위 현미경(Electrochemical strain microscopy, ESM)을 이용해 리튬이온전지 소재 내부의 이온 이동 특성을 나노미터 수준에서 정량적으로 측정하는 방법을 개발했다고 13일 밝혔다.

전기화학 변위 현미경은 나노 크기의 탐침에 전압을 가했을 때, 이온의 이동이 유발하는 시료 표면의 변형(displacement)을 측정하는 기술로서 이 변형을 발생시킨 이온의 양과 이온의 이동도 등을 간접적으로 측정할 수 있게 도와주는 기술이다.

홍 교수 연구팀은 비행시간형 2차 이온 질량 분석법(Time-of-flight secondary ion mass spectroscopy, ToF-SIMS)과 유도결합 플라즈마 분광분석기(Inductively coupled plasma optical emission spectrometer, ICP-OES)를 이용해 고체 전해질 시료의 깊이에 따른 이온 분포를 정량적으로 계산하고, 전기화학 변위 현미경 결과와의 캘리브레이션(calibration, 계측기 등의 눈금을 표준기 등을 사용해 바로잡는 일)에 성공했다.

이후, 연구진에 의해 고안된 직류 전압 펄스(pulse)를 시료의 깊이에 따라 가했으며, 전기장에 의해 표면으로 이동했다가 다시 내부 쪽으로 확산하는 이온을 전기화학 변위 현미경으로 영상화했다. 특히, 해당 펄스를 설계하는 과정에서 기존 전기화학 변위 현미경 사용에 대한 오류를 지적하고, 개선된 사용 방법에 대해 안내했다. 그 결과, 연구팀은 시간 및 거리의 함수로 이온의 이동 과정을 영상화하는 데 성공했으며, 이 결과를 이용해 깊이 및 이온의 농도에 따라 변화하는 확산계수 값을 정량적으로 보여줬다.

홍승범 교수는 "이온의 움직임을 나노미터 수준에서 정량적으로 관찰할 수 있는 방법론이 다양한 이온 거동의 메커니즘을 규명하는데 기여할 것ˮ이라며, "추후 다양한 실제 소자 구동 환경을 모사한 상태에서 이번 방법론을 적용하는 후속 연구를 진행할 것ˮ이라고 설명했다.

우리 대학 신소재공학과 박건 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스(ACS Applied Energy Materials)에 게재됐다. (논문명: Quantitative Measurement of Li-Ion Concentration and Diffusivity in Solid-State Electrolyte)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 거대과학연구개발사업 및 KAIST 글로벌특이점연구 지원으로 수행됐다.

2021.04.13 조회수 57452 개교 50주년 기념 세계 대학 총장 정상회의(Summit) 개최

코로나19가 바꾼 경제·금융·문화 지형도는 대학의 전통적인 역할과 가치평가에도 큰 변화를 가져오고 있다. 가속화되는 4차 산업혁명과 포스트 코로나 시대에 대학은 어떻게 변해야 경쟁력을 유지하고 질적 성장(quality growth)을 가져올 수 있을지, 우리 대학을 포함한 세계 명문대학교 총장 4명이 온라인을 통해 심도 있는 의견을 나누는 자리가 마련됐다.

3일(수) 오전 10시부터 12시까지 대전 본원 학술문화관(E9) 5층 정근모콘퍼런스 홀에서 'KAIST 서밋(KAIST Summit)'이 개최된다. 2시간 동안 진행되는 이 행사는 온라인 플랫폼을 통해 전 세계에 실시간으로 방송된다.

'글로벌 위기 속 대학의 역할과 책임'이라는 주제로 열리는 이번 총장정상회의(summit)는 KAIST 신성철 총장을 포함해 MIT·도쿄공업대학·노스웨스턴대학 등 4개 대학 총장이 기조 연사로 참여한다.

이번 서밋은 개교 50주년 기념사업의 일환으로 KAIST가 향후 100년을 향해 나아갈 비전을 제시하고 세계 초일류 과학기술대학으로 거듭나기 위한 발전 방향과 전략을 모색하기 위해 마련한 행사다.

또 코로나19와 같은 전염병의 대유행·기후변화·빈부격차·인공지능(AI)의 확산에 따른 사회경제적 변화 등 전 세계가 직면한 중대한 문제들을 짚어보고, 이 같은 위기 속에서 KAIST를 비롯한 대학들의 새로운 역할과 책임에 대해서도 논의할 예정이다.

첫 번째 기조 강연자인 라파엘 라이프(L. Rafael Reif) MIT 총장은 KAIST의 50주년을 축하하고 '대학, 변화를 선도하는 엔진(Universities as Engines of Change)'이라는 주제로 인류의 주요 도전과제 해결에 대학이 기여할 수 있는 역량에 대해 강연한다. 라이프 총장은 특히 미래지향적·인간적·과학 중심적 리더십의 중요성을 강조하며, 교육·연구·산학협력·사회봉사를 중심으로 대학이 변화와 혁신을 선도한 사례들을 소개할 예정이다.

이어, 카즈야 마스(Kazuya Masu) 도쿄공업대학교 총장은 '우리의 미래를 설계하는 방법-도쿄공업대학교의 DLab 사례(Designing Our Future-Tokyo Tech DLab's Approach)'라는 주제로 두 번째 기조연설에 나선다. 대학의 중요한 역할은 사회와 지속적으로 소통하고 혁신을 주도하는 것이라고 주장하는 카즈야 마스 총장은 오늘날처럼 불확실성이 증대되고 급변하는 시대에 도쿄공업대학이 대학의 이해관계자는 물론 대중과 함께 공유하고 있는 미래 비전을 소개할 예정이다. 이와 함께, 미래 설계를 위해 어떻게 소통하고 협력했는지에 관해 DLab의 성공적인 활동 사례도 소개한다.

세 번째 기조 연사인 모턴 샤피로(Morton Schapiro) 노스웨스턴대학교(이하 노스웨스턴대) 총장은 '뉴노멀 시대의 대학(The University in the 'New Normal')'이라는 주제로 대학이 코로나19에 대응하며 얻은 교훈을 중심으로 강연한다. 샤피로 총장은 연구·교육·공공서비스를 포스트 코로나 시대에 부합하도록 개선하기 위해 이제까지의 경험을 어떻게 활용할 것인지에 대해 강조하고 이런 노력이 4차 산업혁명과 관련해 변화하는 노동시장 수요에 대응하는 데 어떤 영향을 미칠지에 관한 의견을 내놓는다.

신성철 총장은 마지막 기조연설자로 나서 'KAIST, 다음 50년의 꿈을 위한 비전과 혁신(Vision & Innovations for the Next Dream of KAIST)'이라는 주제로 강연한다. 개교 50주년을 맞은 KAIST의 역사를 뒤돌아보고 다음 50년 동안 KAIST가 인류의 번영과 행복에 기여하는 '글로벌 가치 창출 선도대학(Global Value -Creative Leading University)'으로 도약하기 위한 비전과 혁신 전략을 제시한다. 신 총장은 교육·연구·기술사업화·국제화·미래전략 등 5개 분야의 목표를 설정하고 이를 달성하기 위해 진행 중인 구체적인 혁신사례들을 소개할 예정이다.

4인의 총장은 기조 강연자로서 각자의 주제로 강연한 후 패널리스트로 참여해 '정보격차', '인공지능의 새로운 도전과제', '사회적 기업가정신과 산학협력' 등의 3개 주제를 다루는 집중토론을 진행한다.

먼저, 4차 산업혁명과 코로나19의 여파로 심화되고 있는 계층·지역·국가 간 '정보격차(digital divide)'를 해소하기 위해 대학이 교육과 연구를 통해 제안할 수 있는 해결방안을 고민한다. 정보격차가 국가나 인종에 대한 불평등으로 확대되지 않으려면 국가 간의 효율적인 국제 공조가 필요한데, 이를 도출하기 위해 대학이 할 수 있는 가교역할이 무엇인지에 대해 서로 의견을 나눌 예정이다.

이어, 최근 사회·경제·윤리적인 측면에서 인류 삶의 패러다임을 크게 변화시키며 눈부신 성장을 보이는 인공지능과 로봇 기술도 화두로 다룬다. 패널리스트들은 '인공지능의 새로운 도전과제(Emerging Challenges in Artificial Intelligence)'라는 주제로 인공지능이 가져올 변화에 대한 대응 방안을 토론한다.

마지막으로, '사회적 기업가정신과 산학협력(Social Entrepreneurship and University-Industry Collaboration)'에 관한 토론도 진행된다. 학생들이 사회의 다양한 문제에 관심을 가지는 일에서 출발해 이를 해결하기 위한 노력의 일환으로 사회적 기업을 창업하는 것과 이러한 창업 기업들을 유기적으로 지속시킬 수 있는 대학의 지원방안에 대해 논의하고 산학협력과 혁신 창업 활성화를 위한 대학의 건설적인 역할도 짚어볼 예정이다.

패널 토론 후에는 KAIST 재학생, 동문 및 교직원과 KAIST 진학을 희망하는 고등학생 등으로 구성된 온라인 청중 150명과 함께하는 질의 및 응답도 준비돼 있다.

신성철 총장은 "과학기술 혁신을 선도하는 글로벌 4개 대학 총장이 모여 위기 극복방안을 논의하고 포스트 코로나 시대에 새롭게 부상하는 표준(new normal) 속에서 대학의 역할과 책임을 재조명하는 뜻 깊은 자리가 될 것ˮ이라고 'KAIST 서밋'의 개최 배경을 밝혔다. 이번 총장 정상회담은 '유튜브 KAIST 채널'을 통해 전 세계에 실시간으로 중계되며 한국어-영어 동시통역과 한글 자막이 제공된다.

2021.02.01 조회수 79261

개교 50주년 기념 세계 대학 총장 정상회의(Summit) 개최

코로나19가 바꾼 경제·금융·문화 지형도는 대학의 전통적인 역할과 가치평가에도 큰 변화를 가져오고 있다. 가속화되는 4차 산업혁명과 포스트 코로나 시대에 대학은 어떻게 변해야 경쟁력을 유지하고 질적 성장(quality growth)을 가져올 수 있을지, 우리 대학을 포함한 세계 명문대학교 총장 4명이 온라인을 통해 심도 있는 의견을 나누는 자리가 마련됐다.

3일(수) 오전 10시부터 12시까지 대전 본원 학술문화관(E9) 5층 정근모콘퍼런스 홀에서 'KAIST 서밋(KAIST Summit)'이 개최된다. 2시간 동안 진행되는 이 행사는 온라인 플랫폼을 통해 전 세계에 실시간으로 방송된다.

'글로벌 위기 속 대학의 역할과 책임'이라는 주제로 열리는 이번 총장정상회의(summit)는 KAIST 신성철 총장을 포함해 MIT·도쿄공업대학·노스웨스턴대학 등 4개 대학 총장이 기조 연사로 참여한다.

이번 서밋은 개교 50주년 기념사업의 일환으로 KAIST가 향후 100년을 향해 나아갈 비전을 제시하고 세계 초일류 과학기술대학으로 거듭나기 위한 발전 방향과 전략을 모색하기 위해 마련한 행사다.

또 코로나19와 같은 전염병의 대유행·기후변화·빈부격차·인공지능(AI)의 확산에 따른 사회경제적 변화 등 전 세계가 직면한 중대한 문제들을 짚어보고, 이 같은 위기 속에서 KAIST를 비롯한 대학들의 새로운 역할과 책임에 대해서도 논의할 예정이다.

첫 번째 기조 강연자인 라파엘 라이프(L. Rafael Reif) MIT 총장은 KAIST의 50주년을 축하하고 '대학, 변화를 선도하는 엔진(Universities as Engines of Change)'이라는 주제로 인류의 주요 도전과제 해결에 대학이 기여할 수 있는 역량에 대해 강연한다. 라이프 총장은 특히 미래지향적·인간적·과학 중심적 리더십의 중요성을 강조하며, 교육·연구·산학협력·사회봉사를 중심으로 대학이 변화와 혁신을 선도한 사례들을 소개할 예정이다.

이어, 카즈야 마스(Kazuya Masu) 도쿄공업대학교 총장은 '우리의 미래를 설계하는 방법-도쿄공업대학교의 DLab 사례(Designing Our Future-Tokyo Tech DLab's Approach)'라는 주제로 두 번째 기조연설에 나선다. 대학의 중요한 역할은 사회와 지속적으로 소통하고 혁신을 주도하는 것이라고 주장하는 카즈야 마스 총장은 오늘날처럼 불확실성이 증대되고 급변하는 시대에 도쿄공업대학이 대학의 이해관계자는 물론 대중과 함께 공유하고 있는 미래 비전을 소개할 예정이다. 이와 함께, 미래 설계를 위해 어떻게 소통하고 협력했는지에 관해 DLab의 성공적인 활동 사례도 소개한다.

세 번째 기조 연사인 모턴 샤피로(Morton Schapiro) 노스웨스턴대학교(이하 노스웨스턴대) 총장은 '뉴노멀 시대의 대학(The University in the 'New Normal')'이라는 주제로 대학이 코로나19에 대응하며 얻은 교훈을 중심으로 강연한다. 샤피로 총장은 연구·교육·공공서비스를 포스트 코로나 시대에 부합하도록 개선하기 위해 이제까지의 경험을 어떻게 활용할 것인지에 대해 강조하고 이런 노력이 4차 산업혁명과 관련해 변화하는 노동시장 수요에 대응하는 데 어떤 영향을 미칠지에 관한 의견을 내놓는다.

신성철 총장은 마지막 기조연설자로 나서 'KAIST, 다음 50년의 꿈을 위한 비전과 혁신(Vision & Innovations for the Next Dream of KAIST)'이라는 주제로 강연한다. 개교 50주년을 맞은 KAIST의 역사를 뒤돌아보고 다음 50년 동안 KAIST가 인류의 번영과 행복에 기여하는 '글로벌 가치 창출 선도대학(Global Value -Creative Leading University)'으로 도약하기 위한 비전과 혁신 전략을 제시한다. 신 총장은 교육·연구·기술사업화·국제화·미래전략 등 5개 분야의 목표를 설정하고 이를 달성하기 위해 진행 중인 구체적인 혁신사례들을 소개할 예정이다.

4인의 총장은 기조 강연자로서 각자의 주제로 강연한 후 패널리스트로 참여해 '정보격차', '인공지능의 새로운 도전과제', '사회적 기업가정신과 산학협력' 등의 3개 주제를 다루는 집중토론을 진행한다.

먼저, 4차 산업혁명과 코로나19의 여파로 심화되고 있는 계층·지역·국가 간 '정보격차(digital divide)'를 해소하기 위해 대학이 교육과 연구를 통해 제안할 수 있는 해결방안을 고민한다. 정보격차가 국가나 인종에 대한 불평등으로 확대되지 않으려면 국가 간의 효율적인 국제 공조가 필요한데, 이를 도출하기 위해 대학이 할 수 있는 가교역할이 무엇인지에 대해 서로 의견을 나눌 예정이다.

이어, 최근 사회·경제·윤리적인 측면에서 인류 삶의 패러다임을 크게 변화시키며 눈부신 성장을 보이는 인공지능과 로봇 기술도 화두로 다룬다. 패널리스트들은 '인공지능의 새로운 도전과제(Emerging Challenges in Artificial Intelligence)'라는 주제로 인공지능이 가져올 변화에 대한 대응 방안을 토론한다.

마지막으로, '사회적 기업가정신과 산학협력(Social Entrepreneurship and University-Industry Collaboration)'에 관한 토론도 진행된다. 학생들이 사회의 다양한 문제에 관심을 가지는 일에서 출발해 이를 해결하기 위한 노력의 일환으로 사회적 기업을 창업하는 것과 이러한 창업 기업들을 유기적으로 지속시킬 수 있는 대학의 지원방안에 대해 논의하고 산학협력과 혁신 창업 활성화를 위한 대학의 건설적인 역할도 짚어볼 예정이다.

패널 토론 후에는 KAIST 재학생, 동문 및 교직원과 KAIST 진학을 희망하는 고등학생 등으로 구성된 온라인 청중 150명과 함께하는 질의 및 응답도 준비돼 있다.

신성철 총장은 "과학기술 혁신을 선도하는 글로벌 4개 대학 총장이 모여 위기 극복방안을 논의하고 포스트 코로나 시대에 새롭게 부상하는 표준(new normal) 속에서 대학의 역할과 책임을 재조명하는 뜻 깊은 자리가 될 것ˮ이라고 'KAIST 서밋'의 개최 배경을 밝혔다. 이번 총장 정상회담은 '유튜브 KAIST 채널'을 통해 전 세계에 실시간으로 중계되며 한국어-영어 동시통역과 한글 자막이 제공된다.

2021.02.01 조회수 79261 한국4차산업혁명정책센터, WEF와 협력해 블록체인 글로벌 표준 보고서 발간

우리 대학 한국4차산업혁명정책센터(센터장 김소영)는 세계경제포럼(WEF), 글로벌블록체인비즈니스위원회(GBBC), MIT 등과 협력해 ʻ글로벌 표준 보고서(Global Standards Mapping Initiative, 이하 GSMI)ʼ를 발간했다.

지난 10월 14일 발간된 이 보고서는 각국의 블록체인 기술표준 및 법‧규제‧행정지침 등을 총망라한 세계 최초의 보고서다. 그동안 블록체인 기술에 관한 지엽적인 보고서는 제작되어 왔으나, 30개의 국제적인 기술표준단체와 185개 국가의 사법기관, 400개 산업 단체의 정보를 체계화해 기술표준을 제시한 사례로는 처음이다.

블록체인은 인공지능 및 사물인터넷 기술과 융합해 데이터의 경제적 가치를 창출하고 전 세계의 물류와 금융 등의 경제 활동을 자동화하는 4차 산업혁명의 핵심 기술로 손꼽힌다. 그러나 나라마다 각기 다른 기술 및 법·규제·정책 환경을 채택하고 있다는 점이 블록체인 기술 발전의 심각한 장애 요인으로 지적되어왔다.

이번 보고서는 이러한 문제점을 해결하고 블록체인과 가상자산 지형에 대한 포괄적인 이해를 돕기 위해 제작되었으며, 글로벌블록체인비즈니스위원회와 세계경제포럼이 주도하고 MIT 미디어랩이 기술 협력기관을 맡았다. 우리 대학은 미국의 다국적 경영 컨설팅 기업인 액센추어(Accenture) 등 7개 기관과 함께 연구 협력기관으로 참여해 법·규제 부분과 기술표준 부분의 내용을 완성하는 데 일조했다.

이번 보고서는 ①법·규제, ②기술표준, ③반응형 지도 등 크게 세 분야로 구성되어 블록체인과 디지털 자산의 현황을 분석하고 있다. 우리나라에 관해서는 일찍부터 중앙은행 디지털화폐(Central Bank Digital Currency, 이하 CBDC)의 도입을 모색해 시범 운영 단계에 이르렀고, 부산을 블록체인 규제자유특구로 지정해 블록체인 기술개발 및 사업화와 관련된 규제를 개선하고 있다는 내용이 담겼다.

그 외에도, 블록체인의 등장으로 변화를 겪고 있는 소비자의 권익과 금융실명 질서를 유지하기 위한 각국의 제도적인 노력이 설명되어 있다. 또한, 민간에 공공 플랫폼을 제공하고 여러 국제표준기구의 좌장을 차지하는 등 블록체인 기술표준 주도권을 확보하려는 중국의 노력도 눈여겨 볼만한 내용이다.

보고서 작성에 참여한 김기배 KAIST 한국4차산업혁명정책센터 책임연구원은 "비트코인 등으로 대표되는 가상자산은 새롭게 부상하고 있는 화폐의 형태지만 그 가치를 제대로 측정할 수 있는 국제 표준은 아직 미비한 상태"라고 설명했다. 이어, 김 연구원은 "전 세계의 기술 및 규제 지형을 이해하는 것은 보편적이고 범용적인 장점을 가진 블록체인이 급진을 넘어 파괴적인 혁신을 가져올 시대를 준비하는 첫 단추가 될 것"이라고 강조했다.

KAIST는 세계경제포럼(WEF)과 과학기술정보통신부가 4차 산업혁명 생태계 구축 공동 연구를 위해 체결한 양해각서의 실행기관으로 지난해 12월 한국4차산업혁명정책센터를 개소한 바 있다. 2019년에 체결한 KAIST-WEF 공동연구 협약에 따라 인력을 교류해 공동연구를 수행하고 있으며, 이와 같은 경험을 토대로 싱가포르국립대학교 및 유럽연합 공동연구센터(EU-JRC) 등으로 협력 관계를 확대해 인공지능 거버넌스, 스마트 지역혁신 등 4차 산업혁명 관련 국제 정책 개발을 위해 노력하고 있다.

한편, 이번에 발간된 보고서는 글로벌블록체인비즈니스위원회 홈페이지(https://gbbcouncil.org/gsmi/)에서 확인할 수 있다.

2020.10.30 조회수 22891

한국4차산업혁명정책센터, WEF와 협력해 블록체인 글로벌 표준 보고서 발간

우리 대학 한국4차산업혁명정책센터(센터장 김소영)는 세계경제포럼(WEF), 글로벌블록체인비즈니스위원회(GBBC), MIT 등과 협력해 ʻ글로벌 표준 보고서(Global Standards Mapping Initiative, 이하 GSMI)ʼ를 발간했다.

지난 10월 14일 발간된 이 보고서는 각국의 블록체인 기술표준 및 법‧규제‧행정지침 등을 총망라한 세계 최초의 보고서다. 그동안 블록체인 기술에 관한 지엽적인 보고서는 제작되어 왔으나, 30개의 국제적인 기술표준단체와 185개 국가의 사법기관, 400개 산업 단체의 정보를 체계화해 기술표준을 제시한 사례로는 처음이다.

블록체인은 인공지능 및 사물인터넷 기술과 융합해 데이터의 경제적 가치를 창출하고 전 세계의 물류와 금융 등의 경제 활동을 자동화하는 4차 산업혁명의 핵심 기술로 손꼽힌다. 그러나 나라마다 각기 다른 기술 및 법·규제·정책 환경을 채택하고 있다는 점이 블록체인 기술 발전의 심각한 장애 요인으로 지적되어왔다.

이번 보고서는 이러한 문제점을 해결하고 블록체인과 가상자산 지형에 대한 포괄적인 이해를 돕기 위해 제작되었으며, 글로벌블록체인비즈니스위원회와 세계경제포럼이 주도하고 MIT 미디어랩이 기술 협력기관을 맡았다. 우리 대학은 미국의 다국적 경영 컨설팅 기업인 액센추어(Accenture) 등 7개 기관과 함께 연구 협력기관으로 참여해 법·규제 부분과 기술표준 부분의 내용을 완성하는 데 일조했다.

이번 보고서는 ①법·규제, ②기술표준, ③반응형 지도 등 크게 세 분야로 구성되어 블록체인과 디지털 자산의 현황을 분석하고 있다. 우리나라에 관해서는 일찍부터 중앙은행 디지털화폐(Central Bank Digital Currency, 이하 CBDC)의 도입을 모색해 시범 운영 단계에 이르렀고, 부산을 블록체인 규제자유특구로 지정해 블록체인 기술개발 및 사업화와 관련된 규제를 개선하고 있다는 내용이 담겼다.

그 외에도, 블록체인의 등장으로 변화를 겪고 있는 소비자의 권익과 금융실명 질서를 유지하기 위한 각국의 제도적인 노력이 설명되어 있다. 또한, 민간에 공공 플랫폼을 제공하고 여러 국제표준기구의 좌장을 차지하는 등 블록체인 기술표준 주도권을 확보하려는 중국의 노력도 눈여겨 볼만한 내용이다.

보고서 작성에 참여한 김기배 KAIST 한국4차산업혁명정책센터 책임연구원은 "비트코인 등으로 대표되는 가상자산은 새롭게 부상하고 있는 화폐의 형태지만 그 가치를 제대로 측정할 수 있는 국제 표준은 아직 미비한 상태"라고 설명했다. 이어, 김 연구원은 "전 세계의 기술 및 규제 지형을 이해하는 것은 보편적이고 범용적인 장점을 가진 블록체인이 급진을 넘어 파괴적인 혁신을 가져올 시대를 준비하는 첫 단추가 될 것"이라고 강조했다.

KAIST는 세계경제포럼(WEF)과 과학기술정보통신부가 4차 산업혁명 생태계 구축 공동 연구를 위해 체결한 양해각서의 실행기관으로 지난해 12월 한국4차산업혁명정책센터를 개소한 바 있다. 2019년에 체결한 KAIST-WEF 공동연구 협약에 따라 인력을 교류해 공동연구를 수행하고 있으며, 이와 같은 경험을 토대로 싱가포르국립대학교 및 유럽연합 공동연구센터(EU-JRC) 등으로 협력 관계를 확대해 인공지능 거버넌스, 스마트 지역혁신 등 4차 산업혁명 관련 국제 정책 개발을 위해 노력하고 있다.

한편, 이번에 발간된 보고서는 글로벌블록체인비즈니스위원회 홈페이지(https://gbbcouncil.org/gsmi/)에서 확인할 수 있다.

2020.10.30 조회수 22891 귀금속 사용량을 50% 감소시킨 친환경 수소 생산 전극 개발

화석 에너지 사용에 따른 기후변화를 극복하기 위해 최근 전 세계적으로 재생에너지 발전량이 증가하는 추세에 따라 수소가 재생에너지를 효율적으로 저장할 수 있는 미래 에너지원으로 주목받고 있다. 우리 정부도 작년 1월 '수소 경제 활성화를 위한 로드맵'을 발표한 바 있다.

이에 우리 대학 신소재공학과 에너지 변환 및 저장재료 연구실 조은애 교수 연구팀이 촉매로 사용되는 귀금속 사용량을 50% 저감한 수전해 전극을 개발했다고 15일 밝혔다.

수전해는 물을 전기분해하여 수소를 생산하는 장치인데 수소 생산과정에서 이산화탄소를 배출하지 않는 친환경 그린 수소 생산 기술이다. 그러나 매장량이 백금의 10분의 1에 불과한 귀금속인 이리듐을 촉매로 사용하기 때문에 수소 생산단가가 높다는 단점이 있다. 이에 따라 조은애 교수팀이 개발한 기술을 사용하면 이리듐 사용량을 절반으로 줄일 수 있어 그린 수소 생산단가를 크게 낮출 수 있을 것으로 기대가 크다.

수전해는 수소 경제 구현을 위한 핵심 기술 중 하나다. 조 교수 연구팀은 티타늄과 몰리브데넘 산화물 담지체를 개발해, 이리듐 나노 입자의 분산도를 높여 기존 사용되고 있는 이리듐 촉매와 대비해 성능과 내구성을 2배 이상 높이는 데 성공했다.

연구팀 관계자는 "이리듐과 산화물 담지체 사이의 전자이동으로 인해 이리듐의 전자구조가 산소 발생 반응에 최적화돼 있어 성능과 내구성이 크게 향상됐다"고 설명했다.

조은애 교수도 "기존에 개발된 대부분의 수전해 촉매들이 실제 시스템에서는 성능을 제대로 구현하지 못하는데 이번 연구에서 개발한 촉매를 사용해 실제 수전해 시스템을 제작한 결과, 이리듐 사용량을 50%나 줄였음에도 불구하고 상용 촉매와 동일한 성능을 보여줬다는데 큰 의미가 있다ˮ고 말했다. 조 교수는 이어 "앞으로도 그린 수소 생산 실용화를 위해 고활성·고내구성 전극 촉매개발을 위한 연구를 이어갈 계획ˮ이라고 포부를 밝혔다.

우리 대학 신소재공학과 김엄지 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 촉매 분야 국제 학술지인 '어플라이드 카탈리시스 B: 인바이러멘탈 Applied Catalysis B: Environmental' 8월 25일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Stabilizing role of Mo in TiO2-MoOx supported Ir catalyst toward oxygen evolution reaction)

한편 조 교수팀이 수행한 이번 연구는 한국연구재단의 수소에너지혁신기술개발사업과 미래소재디스커버리사업, 산업통상지자원부와 한국산업기술진흥원의 수소연료전지차 부품실용화 및 산업기반육성사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

2020.09.15 조회수 22691

귀금속 사용량을 50% 감소시킨 친환경 수소 생산 전극 개발

화석 에너지 사용에 따른 기후변화를 극복하기 위해 최근 전 세계적으로 재생에너지 발전량이 증가하는 추세에 따라 수소가 재생에너지를 효율적으로 저장할 수 있는 미래 에너지원으로 주목받고 있다. 우리 정부도 작년 1월 '수소 경제 활성화를 위한 로드맵'을 발표한 바 있다.

이에 우리 대학 신소재공학과 에너지 변환 및 저장재료 연구실 조은애 교수 연구팀이 촉매로 사용되는 귀금속 사용량을 50% 저감한 수전해 전극을 개발했다고 15일 밝혔다.

수전해는 물을 전기분해하여 수소를 생산하는 장치인데 수소 생산과정에서 이산화탄소를 배출하지 않는 친환경 그린 수소 생산 기술이다. 그러나 매장량이 백금의 10분의 1에 불과한 귀금속인 이리듐을 촉매로 사용하기 때문에 수소 생산단가가 높다는 단점이 있다. 이에 따라 조은애 교수팀이 개발한 기술을 사용하면 이리듐 사용량을 절반으로 줄일 수 있어 그린 수소 생산단가를 크게 낮출 수 있을 것으로 기대가 크다.

수전해는 수소 경제 구현을 위한 핵심 기술 중 하나다. 조 교수 연구팀은 티타늄과 몰리브데넘 산화물 담지체를 개발해, 이리듐 나노 입자의 분산도를 높여 기존 사용되고 있는 이리듐 촉매와 대비해 성능과 내구성을 2배 이상 높이는 데 성공했다.

연구팀 관계자는 "이리듐과 산화물 담지체 사이의 전자이동으로 인해 이리듐의 전자구조가 산소 발생 반응에 최적화돼 있어 성능과 내구성이 크게 향상됐다"고 설명했다.

조은애 교수도 "기존에 개발된 대부분의 수전해 촉매들이 실제 시스템에서는 성능을 제대로 구현하지 못하는데 이번 연구에서 개발한 촉매를 사용해 실제 수전해 시스템을 제작한 결과, 이리듐 사용량을 50%나 줄였음에도 불구하고 상용 촉매와 동일한 성능을 보여줬다는데 큰 의미가 있다ˮ고 말했다. 조 교수는 이어 "앞으로도 그린 수소 생산 실용화를 위해 고활성·고내구성 전극 촉매개발을 위한 연구를 이어갈 계획ˮ이라고 포부를 밝혔다.

우리 대학 신소재공학과 김엄지 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 촉매 분야 국제 학술지인 '어플라이드 카탈리시스 B: 인바이러멘탈 Applied Catalysis B: Environmental' 8월 25일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Stabilizing role of Mo in TiO2-MoOx supported Ir catalyst toward oxygen evolution reaction)

한편 조 교수팀이 수행한 이번 연구는 한국연구재단의 수소에너지혁신기술개발사업과 미래소재디스커버리사업, 산업통상지자원부와 한국산업기술진흥원의 수소연료전지차 부품실용화 및 산업기반육성사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

2020.09.15 조회수 22691 전산학부 김주호 교수, ACM CSCW 2020 학술대회 논문 위원장 선임

우리 대학 전산학부 김주호 교수가 제 23회 ACM CSCW(Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing) Paper Chair로 선임되어 위원장 직을 수행한다.

ACM CSCW는 ACM의 인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 분야 전문가 그룹인 SIGCHI에서 주최하는 대표적인 학술대회 중 하나로, Google Scholar HCI 분야에서 h5-index 기준 2위에 올라 있는 세계적인 학회다.

김주호 교수는 1986년부터 시작된 학술대회 역사상 처음으로 아시아 기관 출신으로 Paper Chair에 선임됐다. 김 교수는 작년부터 University of Michigan의 Sarita Schoenebeck 교수, Microsoft Research의 Siân Lindley 박사와 공동 Paper Chair로 위원장 직을 수행해 왔으며, CSCW 역사상 처음으로 쿼터 별 논문 데드라인을 도입하고 10월에 개최될 온라인 학회를 준비하고 있다.

김 교수는 Paper Chair로서의 공로를 인정받아 ACM Recognition of Excellent Service 상을 수상하였다.

ACM CSCW 2020 학회 홈페이지: http://cscw.acm.org/2020

2020.09.09 조회수 20103

전산학부 김주호 교수, ACM CSCW 2020 학술대회 논문 위원장 선임

우리 대학 전산학부 김주호 교수가 제 23회 ACM CSCW(Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing) Paper Chair로 선임되어 위원장 직을 수행한다.

ACM CSCW는 ACM의 인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 분야 전문가 그룹인 SIGCHI에서 주최하는 대표적인 학술대회 중 하나로, Google Scholar HCI 분야에서 h5-index 기준 2위에 올라 있는 세계적인 학회다.

김주호 교수는 1986년부터 시작된 학술대회 역사상 처음으로 아시아 기관 출신으로 Paper Chair에 선임됐다. 김 교수는 작년부터 University of Michigan의 Sarita Schoenebeck 교수, Microsoft Research의 Siân Lindley 박사와 공동 Paper Chair로 위원장 직을 수행해 왔으며, CSCW 역사상 처음으로 쿼터 별 논문 데드라인을 도입하고 10월에 개최될 온라인 학회를 준비하고 있다.

김 교수는 Paper Chair로서의 공로를 인정받아 ACM Recognition of Excellent Service 상을 수상하였다.

ACM CSCW 2020 학회 홈페이지: http://cscw.acm.org/2020

2020.09.09 조회수 20103 유지환 교수 팀, NAVER Labs Mapping & Localization Challenge Indoor 부문 우승

우리 대학 건설 및 환경공학과 이상민 학생, 로봇공학학제전공 이중구 학생으로 구성된 학생팀(지도교수 유지환)이 2020 NAVER LABS Mapping & Localization Challenge Indoor 부문에서 8월 18일 최종 우승을 차지했다.

네이버랩스의 주최로 올해 처음 열린 NAVER LABS Mapping & Localization Challenge 는 올해 4월 첫 결과 제출을 시작으로 약 4개월에 걸쳐 진행됐다.

이번 대회에는 네이버랩스의 새로운 매핑 로봇인 M1X를 통해 취득한 판교 현대백화점 1층과 지하 1층의 이미지, LiDAR 데이터, 그리고 ground truth정보가 주어졌다. 참가팀들의 도전 과제는 임의의 사진이 주어질 경우, 그 사진이 백화점의 어느 위치에서 찍혔는지를 추정하는 것 이였다.

정확한 위치 추정을 위해 ▲Query Image와 가장 유사한 Database Image를 찾는 Image Retrieval 기술 ▲Query Image와 Database Image에서 강인한 Feature를 추출하고 이를 매칭하는 기술 ▲카메라와 LiDAR 센서를 융합하는 Sensor Fusion 기술 ▲LiDAR Processing 기술이 사용됐다.

주최 측은 실제 사진이 찍힌 위치/각도 정보와 각 참가팀이 추정한 위치/각도 정보를 비교하여 그 오차가 (0.25m, 10.0°) / (0.5m, 10.0°) / (5.0m, 10.0°) 이내인 비율의 합을 바탕으로 최종 순위를 결정했다.

우리 대학 팀은 지하1층(82.61% / 92.71% / 95.36%), 지상1층(86.74% / 98.07% / 99.44%), 종합 (84.68% / 95.39% / 97.40%)의 정확도로 12개의 참가팀 중 가장 높은 종합 성적을 기록해 최종 우승을 차지했다.

Indoor 부문 2위와 3위는 서울대학교와 세종대학교가 각각 차지했다. 지난 12일 네이버랩스 본사에서 진행된 시상식에는 이상민, 이중구 학생이 참가해 수상했다.

수상팀에세는 600만원의 상금과 더불어 지난 8월 19일 개최된 KCCV 2020 데모 세션을 통해 개발한 측위 알고리즘에 대해 설명할 수 있는 기회도 주어졌다.

자세한 내용은 웹사이트 https://challenge.naverlabs.com 에서 확인할 수 있다.

2020.08.24 조회수 21368

유지환 교수 팀, NAVER Labs Mapping & Localization Challenge Indoor 부문 우승

우리 대학 건설 및 환경공학과 이상민 학생, 로봇공학학제전공 이중구 학생으로 구성된 학생팀(지도교수 유지환)이 2020 NAVER LABS Mapping & Localization Challenge Indoor 부문에서 8월 18일 최종 우승을 차지했다.

네이버랩스의 주최로 올해 처음 열린 NAVER LABS Mapping & Localization Challenge 는 올해 4월 첫 결과 제출을 시작으로 약 4개월에 걸쳐 진행됐다.

이번 대회에는 네이버랩스의 새로운 매핑 로봇인 M1X를 통해 취득한 판교 현대백화점 1층과 지하 1층의 이미지, LiDAR 데이터, 그리고 ground truth정보가 주어졌다. 참가팀들의 도전 과제는 임의의 사진이 주어질 경우, 그 사진이 백화점의 어느 위치에서 찍혔는지를 추정하는 것 이였다.

정확한 위치 추정을 위해 ▲Query Image와 가장 유사한 Database Image를 찾는 Image Retrieval 기술 ▲Query Image와 Database Image에서 강인한 Feature를 추출하고 이를 매칭하는 기술 ▲카메라와 LiDAR 센서를 융합하는 Sensor Fusion 기술 ▲LiDAR Processing 기술이 사용됐다.

주최 측은 실제 사진이 찍힌 위치/각도 정보와 각 참가팀이 추정한 위치/각도 정보를 비교하여 그 오차가 (0.25m, 10.0°) / (0.5m, 10.0°) / (5.0m, 10.0°) 이내인 비율의 합을 바탕으로 최종 순위를 결정했다.

우리 대학 팀은 지하1층(82.61% / 92.71% / 95.36%), 지상1층(86.74% / 98.07% / 99.44%), 종합 (84.68% / 95.39% / 97.40%)의 정확도로 12개의 참가팀 중 가장 높은 종합 성적을 기록해 최종 우승을 차지했다.

Indoor 부문 2위와 3위는 서울대학교와 세종대학교가 각각 차지했다. 지난 12일 네이버랩스 본사에서 진행된 시상식에는 이상민, 이중구 학생이 참가해 수상했다.

수상팀에세는 600만원의 상금과 더불어 지난 8월 19일 개최된 KCCV 2020 데모 세션을 통해 개발한 측위 알고리즘에 대해 설명할 수 있는 기회도 주어졌다.

자세한 내용은 웹사이트 https://challenge.naverlabs.com 에서 확인할 수 있다.

2020.08.24 조회수 21368 광 투과 방식의 웨어러블 유연 인장 센서 개발

기계공학과 박인규 교수 연구팀이 신체 동작 및 자세 모니터링에 활용이 가능한 탄소 나노튜브–탄성 중합체 복합소재 광 투과 방식의 웨어러블 유연 인장 센서를 개발했다.

이번 기술을 통해 인체의 다양한 관절 굽힘 동작, 자세, 맥박 및 표정 등 다양한 생체 동작을 연속적으로 측정해, 운동 시 관절부 움직임 자세 교정 및 맥박 측정을 통한 헬스케어 모니터링 시스템 등에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

구지민 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 나노기술 분야 국제 학술지 ‘ACS Applied Materials & Interfaces’ 3월 4일 자 표지 논문에 게재됐다. (논문명: Wearable Strain Sensor Using Light Transmittance Change of Carbon Nanotube Embedded Elastomer with Microcrack)

최근 헬스케어에 대한 관심이 커짐에 따라 웨어러블 유연 센서 개발이 활발히 진행되면서 인체에 적용하는 센서로서의 유연 소재를 기반으로 다양한 전기저항식, 정전용량 방식의 플랫폼을 이용한 인장 센서가 많이 개발되고 있다.

그러나 기존의 전기저항식 센서는 장시간 반복 신호 안정성, 선형성에 한계를 보이며, 정전용량식 센서의 경우 외부 전기장의 영향에 취약하고 센서 민감도가 낮다. 이러한 점을 보완하기 위해 광학 방식의 유연 인장 센서가 개발됐으나 여전히 민감도가 낮다는 한계점이 있다.

문제 해결을 위해 연구팀은 탄소 나노튜브가 함침된 탄성중합체의 인장에 따른 광 투과도 변화 현상을 활용해 수 퍼센트에서 400%에 달하는 넓은 범위의 인장률을 안정적으로 측정할 수 있는 유연 인장 센서를 개발했다.

연구팀이 개발한 센서는 외부 인장에 따라 탄성중합체에 함침된 탄소 나노튜브 필름에 틈이 형성돼 광 투과도를 크게 변화시켜 기존의 광학 방식 인장 센서에 비해 10배 이상의 높은 감도를 가진다. 또한, 1만 3천 회 이상의 인장 변형에도 안정적인 신호 회복을 보이고, 다양한 환경 요인(온도, 습도)에도 안정적인 감지 성능을 보여 웨어러블 기기로 활용할 수 있는 큰 가능성을 보였다.

연구팀은 이러한 성능을 바탕으로 손가락 굽힘 동작을 측정해 이를 로봇 조종에 활용했으며, 3축 센서로 패키징 해 인체 자세 모니터링에 활용했다. 또한, 경동맥 근처의 맥박 모니터링과 발음할 때의 입 주변 근육 움직임 등 미세한 동작도 관찰하는 데 성공했다.

박인규 교수는 “이번 연구에서는 기존의 전기저항식, 정전용량식 및 광학 방식의 유연 인장률 센서가 갖는 한계점을 극복할 수 있는 새로운 플랫폼을 개발했다”라며 “헬스케어, 엔터테인먼트, 로보틱스 등 다양한 분야에 널리 활용할 수 있는 우수한 성능의 웨어러블 센서를 실현했다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구 과제(올인원 스마트 스킨을 위한 웨어러블 멀티센서 시스템 핵심기술 연구)와 선도연구센터지원 사업(초정밀 광 기계기술 연구센터)의 지원을 통해 수행됐다.

2020.04.02 조회수 15146

광 투과 방식의 웨어러블 유연 인장 센서 개발

기계공학과 박인규 교수 연구팀이 신체 동작 및 자세 모니터링에 활용이 가능한 탄소 나노튜브–탄성 중합체 복합소재 광 투과 방식의 웨어러블 유연 인장 센서를 개발했다.

이번 기술을 통해 인체의 다양한 관절 굽힘 동작, 자세, 맥박 및 표정 등 다양한 생체 동작을 연속적으로 측정해, 운동 시 관절부 움직임 자세 교정 및 맥박 측정을 통한 헬스케어 모니터링 시스템 등에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

구지민 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 나노기술 분야 국제 학술지 ‘ACS Applied Materials & Interfaces’ 3월 4일 자 표지 논문에 게재됐다. (논문명: Wearable Strain Sensor Using Light Transmittance Change of Carbon Nanotube Embedded Elastomer with Microcrack)

최근 헬스케어에 대한 관심이 커짐에 따라 웨어러블 유연 센서 개발이 활발히 진행되면서 인체에 적용하는 센서로서의 유연 소재를 기반으로 다양한 전기저항식, 정전용량 방식의 플랫폼을 이용한 인장 센서가 많이 개발되고 있다.

그러나 기존의 전기저항식 센서는 장시간 반복 신호 안정성, 선형성에 한계를 보이며, 정전용량식 센서의 경우 외부 전기장의 영향에 취약하고 센서 민감도가 낮다. 이러한 점을 보완하기 위해 광학 방식의 유연 인장 센서가 개발됐으나 여전히 민감도가 낮다는 한계점이 있다.

문제 해결을 위해 연구팀은 탄소 나노튜브가 함침된 탄성중합체의 인장에 따른 광 투과도 변화 현상을 활용해 수 퍼센트에서 400%에 달하는 넓은 범위의 인장률을 안정적으로 측정할 수 있는 유연 인장 센서를 개발했다.

연구팀이 개발한 센서는 외부 인장에 따라 탄성중합체에 함침된 탄소 나노튜브 필름에 틈이 형성돼 광 투과도를 크게 변화시켜 기존의 광학 방식 인장 센서에 비해 10배 이상의 높은 감도를 가진다. 또한, 1만 3천 회 이상의 인장 변형에도 안정적인 신호 회복을 보이고, 다양한 환경 요인(온도, 습도)에도 안정적인 감지 성능을 보여 웨어러블 기기로 활용할 수 있는 큰 가능성을 보였다.

연구팀은 이러한 성능을 바탕으로 손가락 굽힘 동작을 측정해 이를 로봇 조종에 활용했으며, 3축 센서로 패키징 해 인체 자세 모니터링에 활용했다. 또한, 경동맥 근처의 맥박 모니터링과 발음할 때의 입 주변 근육 움직임 등 미세한 동작도 관찰하는 데 성공했다.

박인규 교수는 “이번 연구에서는 기존의 전기저항식, 정전용량식 및 광학 방식의 유연 인장률 센서가 갖는 한계점을 극복할 수 있는 새로운 플랫폼을 개발했다”라며 “헬스케어, 엔터테인먼트, 로보틱스 등 다양한 분야에 널리 활용할 수 있는 우수한 성능의 웨어러블 센서를 실현했다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구 과제(올인원 스마트 스킨을 위한 웨어러블 멀티센서 시스템 핵심기술 연구)와 선도연구센터지원 사업(초정밀 광 기계기술 연구센터)의 지원을 통해 수행됐다.

2020.04.02 조회수 15146 해상도 높인 곤충 눈 구조 초박형 카메라 개발

바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 고해상도 이미징을 위한 곤충 눈 구조의 초박형 카메라를 개발했다. 이 카메라는 독특한 시각 구조를 가진 제노스 페키(Xenos peckii)라는 곤충의 눈을 모사해 개발돼, 상용 카메라보다 더 얇은 렌즈 두께와 넓은 광시야각을 갖는다. 이러한 특징을 이용해 모바일, 감시 및 정찰 장비, 의료영상 기기 등 다양한 소형 카메라가 필요한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

김기수 박사과정이 주도한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘빛 : 과학과 응용 (Light : Science & Applications)’ 2월 27일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: 고대비 고해상도 이미징을 위한 생체모사 초박형 카메라, Biologically Inspired Ultrathin Arrayed Camera for High Contrast and High Resolution Imaging)

최근 초소형 및 초박형 스마트 기기의 개발로 소형화된 이미징 시스템의 수요가 커지고 있다. 그러나 기존의 카메라는 물체의 상이 일그러지거나 흐려지는 현상인 수차를 줄이기 위해 다층 렌즈 구조를 활용하기 때문에 렌즈 두께를 감소하는 데 한계가 있다. 또한, 기존의 곤충 눈을 모사한 미세렌즈 배열(Microlens arrays)은 렌즈 사이의 광학 크로스토크(Optical crosstalk)로 인해 해상도가 저해되는 단점이 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 제노스 페키 곤충의 시각 구조를 모사한 렌즈를 제작했고 이를 이미지 센서와 결합해 초박형 카메라를 개발했다. 곤충의 눈은 렌즈와 렌즈 사이의 빛을 차단하는 색소 세포(pigment cells)가 존재해 각 렌즈에서 결상(어떤 물체에서 나온 광선 등이 반사 굴절한 다음 다시 모여 그 물체와 닮은꼴의 상을 만드는 현상)되는 영상들 간의 간섭을 막는다. 이러한 구조는 렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 막아 고 대비 및 고해상도 영상을 획득하는 데 도움을 준다.

연구팀은 이러한 광 차단 구조를 포토리소그래피(Photolithography) 공정으로 매우 얇게 제작해 렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 효율적으로 차단했다. 렌즈의 두께를 최소화하기 위해 렌즈의 방향을 이미지 센서 방향인 역방향으로 배치했으며, 이를 통해 최종 개발된 카메라 렌즈의 두께는 0.74mm로 이는 10원짜리 동전 절반 정도의 두께이다. 연구팀은 카메라의 원거리에 있는 물체를 모든 렌즈에서 같은 시야각을 통해 동일한 영상을 획득하고, 이 배열 영상들은 해상도를 하나의 이미지로 합성했다. 합성된 영상은 합성 전 단일 채널 영상보다 향상된 해상도를 가짐을 확인했다.

정기훈 교수는 “실질적으로 상용화 가능한 초박형 카메라를 제작하는 방법을 개발했다”라며 “이 카메라는 영상획득이 필요한 장치에 통합돼 장치 소형화에 크게 기여할 것으로 확신한다”라고 말했다.

2020.03.23 조회수 14141

해상도 높인 곤충 눈 구조 초박형 카메라 개발

바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 고해상도 이미징을 위한 곤충 눈 구조의 초박형 카메라를 개발했다. 이 카메라는 독특한 시각 구조를 가진 제노스 페키(Xenos peckii)라는 곤충의 눈을 모사해 개발돼, 상용 카메라보다 더 얇은 렌즈 두께와 넓은 광시야각을 갖는다. 이러한 특징을 이용해 모바일, 감시 및 정찰 장비, 의료영상 기기 등 다양한 소형 카메라가 필요한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

김기수 박사과정이 주도한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘빛 : 과학과 응용 (Light : Science & Applications)’ 2월 27일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: 고대비 고해상도 이미징을 위한 생체모사 초박형 카메라, Biologically Inspired Ultrathin Arrayed Camera for High Contrast and High Resolution Imaging)

최근 초소형 및 초박형 스마트 기기의 개발로 소형화된 이미징 시스템의 수요가 커지고 있다. 그러나 기존의 카메라는 물체의 상이 일그러지거나 흐려지는 현상인 수차를 줄이기 위해 다층 렌즈 구조를 활용하기 때문에 렌즈 두께를 감소하는 데 한계가 있다. 또한, 기존의 곤충 눈을 모사한 미세렌즈 배열(Microlens arrays)은 렌즈 사이의 광학 크로스토크(Optical crosstalk)로 인해 해상도가 저해되는 단점이 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 제노스 페키 곤충의 시각 구조를 모사한 렌즈를 제작했고 이를 이미지 센서와 결합해 초박형 카메라를 개발했다. 곤충의 눈은 렌즈와 렌즈 사이의 빛을 차단하는 색소 세포(pigment cells)가 존재해 각 렌즈에서 결상(어떤 물체에서 나온 광선 등이 반사 굴절한 다음 다시 모여 그 물체와 닮은꼴의 상을 만드는 현상)되는 영상들 간의 간섭을 막는다. 이러한 구조는 렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 막아 고 대비 및 고해상도 영상을 획득하는 데 도움을 준다.

연구팀은 이러한 광 차단 구조를 포토리소그래피(Photolithography) 공정으로 매우 얇게 제작해 렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 효율적으로 차단했다. 렌즈의 두께를 최소화하기 위해 렌즈의 방향을 이미지 센서 방향인 역방향으로 배치했으며, 이를 통해 최종 개발된 카메라 렌즈의 두께는 0.74mm로 이는 10원짜리 동전 절반 정도의 두께이다. 연구팀은 카메라의 원거리에 있는 물체를 모든 렌즈에서 같은 시야각을 통해 동일한 영상을 획득하고, 이 배열 영상들은 해상도를 하나의 이미지로 합성했다. 합성된 영상은 합성 전 단일 채널 영상보다 향상된 해상도를 가짐을 확인했다.

정기훈 교수는 “실질적으로 상용화 가능한 초박형 카메라를 제작하는 방법을 개발했다”라며 “이 카메라는 영상획득이 필요한 장치에 통합돼 장치 소형화에 크게 기여할 것으로 확신한다”라고 말했다.

2020.03.23 조회수 14141