-

정송 교수 연구팀, 아시아대학 최초 ACM MobiSys 2021 Best Paper Award 수상

우리 대학 AI대학원과 전기및전자공학부 소속 정송 교수 연구실의 김세연 박사과정생과 이경한 박사졸업생 (현 서울대 전기정보공학부 부교수)이 지난 주 COVID-19으로 인해 온라인으로 개최된 2021년도 ACM MobiSys 학회(https://www.sigmobile.org/mobisys/2021/)에서 Best Paper Award를 수상했다.

ACM MobiSys는 모바일시스템 분야의 최고 학회로서 올해 총 266편의 논문이 제출되어 36개의 논문이 억셉트되었으며 (논문게재율: 21.6%) 이번 정송 교수 연구팀의 Best Paper Award 수상은 19년의 MobiSys 역사상 첫 아시아권 대학의 수상이다. (제1저자 소속 대학 기준)

- 논문명: zTT: Learning-based DVFS with Zero Thermal Throttling for Mobile Devices

(모바일 기기의 열쓰로틀링 방지를 위한 강화 학습 기반의 동적 주파수 할당 기술)

- 논문 저자: 김세연 (KAIST), 빈경민 (서울대), 하상태 (U. of Colorado at Boulder), 이경한 (서울대), 정송 (KAIST)

- 논문 내용:

동적 전압/주파수 할당 기술(Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS)은 운영 체제(OS) 단에서 프로세서 성능을 보장하는 동시에 에너지 소모를 줄이기 위해 동적으로 프로세서의 전압과 주파수를 조절하는 기술이다. 하지만 모바일 기기의 동적 주파수 할당 기술은 두 가지 한계점을 가지고 있다. 첫째, OS 레벨에서 수행되기 때문에 어플리케이션의 성능을 보장하지 못한다. 둘째, 모바일 기기의 특성상 빈번하게 변하는 환경을 반영하지 못하여 과열을 일으켜 열쓰로틀링(Thermal Throttling)을 야기시켜 사용자 경험(QoE)를 크게 감소시킬 수 있다. 특히, 모바일 기기에서 발열 문제는 최신 스마트폰과 같은 고성능 기기의 성능을 크게 떨어뜨리는 고질적인 문제로 알려져 있다. 해당 연구에서는 이러한 기존 기술의 한계를 해결하기 위해 모바일 기기의 과열을 예방하고, 사용자 경험을 보장하는 동시에 에너지 소모를 최소화하기 위해 심층 강화 학습(Deep-Reinforcement Learning) 기반의 동적 주파수 할당 기술을 개발했다. 이는 실시간으로 수집되는 상태 정보를 바탕으로 어플리케이션과 모바일 기기의 동작 환경에 적응하여 안정된 성능을 보장하고, 전력 소모를 크게 줄일 수 있는 기술이다. 연구팀은 해당 연구 기술이 운영 체제나 어플리케이션이 보다 최적화된 성능으로 동작하기 위한 하나의 설정 옵션으로 패키징될 수 있을 것이라고 전망하고 있다.

위 상을 수상한 김세연 박사과정생은 논문에 대해 “5G 스마트폰과 같은 모바일 단말에서 과도한 발열로 인해 발생하는 열쓰로틀링에 따른 급격한 성능 저하 문제를 강화학습 기반의 동적 전압/주파수 스케일링을 통해 획기적으로 해결한 연구”라고 설명했다.

정송 교수는 “사용자 체감 성능을 높이면서 열쓰로틀링으로 인한 급격한 성능 저하를 방지하기 위해서는, 적정한 온도를 유지하기 위한 총전력 소모 범위 내에서 프로세서 컴포넌트 (CPU, GPU 등) 간 최적의 전력 분배를 수행하는 것이 관건이지만, 주변 환경 (주변 온도, 쿨링 상황 등)과 사용자 애플리케이션 특성에 따라 허용 가능한 총 전력 소모 범위와 최적의 전력 분배가 실시간으로 변화하기 때문에 전통적인 제어기법으로는 해결하기 매우 어려운 문제였다”고 부연 설명했다.

연구팀의 이러한 결과는 전력소모 문제로 인공지능 기법의 도입이 어려울 것으로 예상되었던 모바일 플랫폼에서 조차 강화학습 기반의 시스템 제어가 성능 개선에 크게 이바지 할 수 있음을 보임으로써, 차세대 운영체제에 AI/ML 기반 제어 기법들을 적극적으로 도입하기 위한 계기를 마련한 것으로 평가받았다.

정송 교수 연구팀, 아시아대학 최초 ACM MobiSys 2021 Best Paper Award 수상

우리 대학 AI대학원과 전기및전자공학부 소속 정송 교수 연구실의 김세연 박사과정생과 이경한 박사졸업생 (현 서울대 전기정보공학부 부교수)이 지난 주 COVID-19으로 인해 온라인으로 개최된 2021년도 ACM MobiSys 학회(https://www.sigmobile.org/mobisys/2021/)에서 Best Paper Award를 수상했다.

ACM MobiSys는 모바일시스템 분야의 최고 학회로서 올해 총 266편의 논문이 제출되어 36개의 논문이 억셉트되었으며 (논문게재율: 21.6%) 이번 정송 교수 연구팀의 Best Paper Award 수상은 19년의 MobiSys 역사상 첫 아시아권 대학의 수상이다. (제1저자 소속 대학 기준)

- 논문명: zTT: Learning-based DVFS with Zero Thermal Throttling for Mobile Devices

(모바일 기기의 열쓰로틀링 방지를 위한 강화 학습 기반의 동적 주파수 할당 기술)

- 논문 저자: 김세연 (KAIST), 빈경민 (서울대), 하상태 (U. of Colorado at Boulder), 이경한 (서울대), 정송 (KAIST)

- 논문 내용:

동적 전압/주파수 할당 기술(Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS)은 운영 체제(OS) 단에서 프로세서 성능을 보장하는 동시에 에너지 소모를 줄이기 위해 동적으로 프로세서의 전압과 주파수를 조절하는 기술이다. 하지만 모바일 기기의 동적 주파수 할당 기술은 두 가지 한계점을 가지고 있다. 첫째, OS 레벨에서 수행되기 때문에 어플리케이션의 성능을 보장하지 못한다. 둘째, 모바일 기기의 특성상 빈번하게 변하는 환경을 반영하지 못하여 과열을 일으켜 열쓰로틀링(Thermal Throttling)을 야기시켜 사용자 경험(QoE)를 크게 감소시킬 수 있다. 특히, 모바일 기기에서 발열 문제는 최신 스마트폰과 같은 고성능 기기의 성능을 크게 떨어뜨리는 고질적인 문제로 알려져 있다. 해당 연구에서는 이러한 기존 기술의 한계를 해결하기 위해 모바일 기기의 과열을 예방하고, 사용자 경험을 보장하는 동시에 에너지 소모를 최소화하기 위해 심층 강화 학습(Deep-Reinforcement Learning) 기반의 동적 주파수 할당 기술을 개발했다. 이는 실시간으로 수집되는 상태 정보를 바탕으로 어플리케이션과 모바일 기기의 동작 환경에 적응하여 안정된 성능을 보장하고, 전력 소모를 크게 줄일 수 있는 기술이다. 연구팀은 해당 연구 기술이 운영 체제나 어플리케이션이 보다 최적화된 성능으로 동작하기 위한 하나의 설정 옵션으로 패키징될 수 있을 것이라고 전망하고 있다.

위 상을 수상한 김세연 박사과정생은 논문에 대해 “5G 스마트폰과 같은 모바일 단말에서 과도한 발열로 인해 발생하는 열쓰로틀링에 따른 급격한 성능 저하 문제를 강화학습 기반의 동적 전압/주파수 스케일링을 통해 획기적으로 해결한 연구”라고 설명했다.

정송 교수는 “사용자 체감 성능을 높이면서 열쓰로틀링으로 인한 급격한 성능 저하를 방지하기 위해서는, 적정한 온도를 유지하기 위한 총전력 소모 범위 내에서 프로세서 컴포넌트 (CPU, GPU 등) 간 최적의 전력 분배를 수행하는 것이 관건이지만, 주변 환경 (주변 온도, 쿨링 상황 등)과 사용자 애플리케이션 특성에 따라 허용 가능한 총 전력 소모 범위와 최적의 전력 분배가 실시간으로 변화하기 때문에 전통적인 제어기법으로는 해결하기 매우 어려운 문제였다”고 부연 설명했다.

연구팀의 이러한 결과는 전력소모 문제로 인공지능 기법의 도입이 어려울 것으로 예상되었던 모바일 플랫폼에서 조차 강화학습 기반의 시스템 제어가 성능 개선에 크게 이바지 할 수 있음을 보임으로써, 차세대 운영체제에 AI/ML 기반 제어 기법들을 적극적으로 도입하기 위한 계기를 마련한 것으로 평가받았다.

2021.07.09

조회수 14400

-

전산학부 김대화 석사과정, ACM CHI 2021 학회 Honorable Mention Award 수상

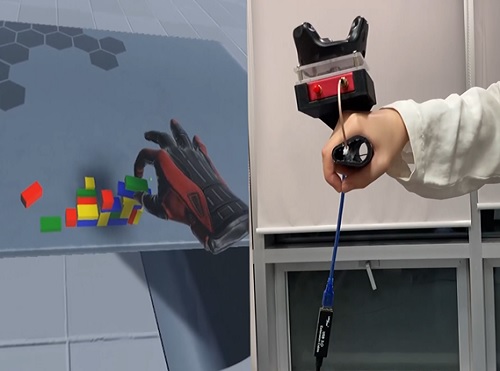

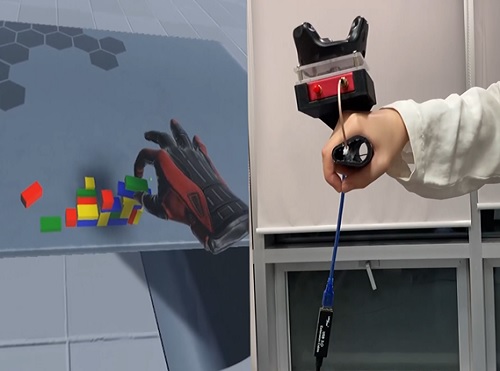

우리 대학 전산학부 이기혁 교수 연구팀이 가상환경에서 안테나의 반사 손실을 이용해 사용자의 핀치 제스처를 정밀하게 감지하는 방법에 대해 연구했다고 밝혔다. (논문명: ‘AtaTouch: Robust Finger Pinch Detection for a VR Controller Using RF Return Loss’’)

이 교수 연구팀 소속 김대화 석사과정 학생이 제1저자로 참여한 이번 연구는 국제학회 ACM CHI 2021 (ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems)에 게재되고 Honorable Mention Award를 수상했다. ACM CHI 학회는 Human-Computer Interaction 분야의 최고 권위 학회로, Honorable Mention Award는 전체 논문 중 상위 5%의 논문에 주어지는 상이다.

가상환경에서 컨트롤러는 정확한 손 위치 추정과 햅틱 피드백을 통한 몰입형 가상현실을 가능하게 하고, 버튼 및 조이스틱과 같은 추가 입력을 제공하기 때문에 많은 장점이 있다. 컨트롤러의 장점을 유지하면서 자연스러운 상호작용을 지원하기 위해, 최신 감지 기술들은 컨트롤러를 든 상태에서 사용자의 손가락을 트래킹하고 손 제스처를 감지한다. 손 제스처들 중 핀치 제스처(엄지손가락과 다른 손가락이 서로 맞닿아 꼬집는 듯한 손동작)는 조그마한 움직임에도 큰 햅틱 변화를 내기 때문에 가상환경에서 버튼을 누르거나, 컨트롤 막대를 조절하고, 작은 가상 물체를 정교하게 움직이게 하며, 텍스트 입력을 하는 등의 많은 상황에서 유용하게 이용된다.

하지만 기존의 감지 기술들은 두 손가락의 터치 유무를 정밀하게 구분하는데 어려움이 있다. 빈번한 터치 구분 오류는 사용자들이 실패를 보상하기 위해 손가락을 평소보다 멀리 떨어뜨리거나 두 손가락을 세게 치도록 만들고, 그에따라 사용자는 상호작용 중 피로감을 느끼게 된다.

이번 논문은 전자기적으로 결합된 손과 안테나의 임피던스 변화를 이용하기 때문에, 기존의 핀치 제스처 감지 방식의 한계를 극복하고 정밀한 손가락의 터치 감지를 가능하게 한다. 두 손가락의 터치를 구분하는 원리는 다음과 같다. 사용자의 손을 안테나에 가까이 가져가면, 각각의 인덕터 성분으로 인해 안테나와 손가락의 임피던스가 결합된다. 두 손가락이 맞닿은지 혹은 떨어졌는지 여부에 따라 손가락의 전기용량 성분이 달라지고, 그에 따라 안테나의 반사 손실이 달라진다(그림1). 안테나에서 전파가 전송될 때 매질의 임피던스의 차이로 인해 일부는 반사되고 일부는 전송되는데, 손가락의 터치 여부에 따른 임피던스 변화에 의해 반사되는 전파의 양이 달라지기 때문에 반사손실의 변화를 측정할 수 있는 것이다.

연구팀은 프로토타입 컨트롤러를 개발(그림2)하여 그의 성능을 평가했다. 12명의 피실험자를 대상으로 한 실험에서 96.4%의 터치 구분 정확도를 확인했다. 또한, 가상블록을 옮기는 실제 가상환경 시나리오에서 낮은 오류율을 보였고, 실험참가자들은 민감하고 가벼운 상호작용이 가능했다고 응답했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다. (No.2020-0-00537, Development of 5G based low latency device – edge cloud interaction technology).

- 논문 관련 정보: https://daehwa.github.io/atatouch

전산학부 김대화 석사과정, ACM CHI 2021 학회 Honorable Mention Award 수상

우리 대학 전산학부 이기혁 교수 연구팀이 가상환경에서 안테나의 반사 손실을 이용해 사용자의 핀치 제스처를 정밀하게 감지하는 방법에 대해 연구했다고 밝혔다. (논문명: ‘AtaTouch: Robust Finger Pinch Detection for a VR Controller Using RF Return Loss’’)

이 교수 연구팀 소속 김대화 석사과정 학생이 제1저자로 참여한 이번 연구는 국제학회 ACM CHI 2021 (ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems)에 게재되고 Honorable Mention Award를 수상했다. ACM CHI 학회는 Human-Computer Interaction 분야의 최고 권위 학회로, Honorable Mention Award는 전체 논문 중 상위 5%의 논문에 주어지는 상이다.

가상환경에서 컨트롤러는 정확한 손 위치 추정과 햅틱 피드백을 통한 몰입형 가상현실을 가능하게 하고, 버튼 및 조이스틱과 같은 추가 입력을 제공하기 때문에 많은 장점이 있다. 컨트롤러의 장점을 유지하면서 자연스러운 상호작용을 지원하기 위해, 최신 감지 기술들은 컨트롤러를 든 상태에서 사용자의 손가락을 트래킹하고 손 제스처를 감지한다. 손 제스처들 중 핀치 제스처(엄지손가락과 다른 손가락이 서로 맞닿아 꼬집는 듯한 손동작)는 조그마한 움직임에도 큰 햅틱 변화를 내기 때문에 가상환경에서 버튼을 누르거나, 컨트롤 막대를 조절하고, 작은 가상 물체를 정교하게 움직이게 하며, 텍스트 입력을 하는 등의 많은 상황에서 유용하게 이용된다.

하지만 기존의 감지 기술들은 두 손가락의 터치 유무를 정밀하게 구분하는데 어려움이 있다. 빈번한 터치 구분 오류는 사용자들이 실패를 보상하기 위해 손가락을 평소보다 멀리 떨어뜨리거나 두 손가락을 세게 치도록 만들고, 그에따라 사용자는 상호작용 중 피로감을 느끼게 된다.

이번 논문은 전자기적으로 결합된 손과 안테나의 임피던스 변화를 이용하기 때문에, 기존의 핀치 제스처 감지 방식의 한계를 극복하고 정밀한 손가락의 터치 감지를 가능하게 한다. 두 손가락의 터치를 구분하는 원리는 다음과 같다. 사용자의 손을 안테나에 가까이 가져가면, 각각의 인덕터 성분으로 인해 안테나와 손가락의 임피던스가 결합된다. 두 손가락이 맞닿은지 혹은 떨어졌는지 여부에 따라 손가락의 전기용량 성분이 달라지고, 그에 따라 안테나의 반사 손실이 달라진다(그림1). 안테나에서 전파가 전송될 때 매질의 임피던스의 차이로 인해 일부는 반사되고 일부는 전송되는데, 손가락의 터치 여부에 따른 임피던스 변화에 의해 반사되는 전파의 양이 달라지기 때문에 반사손실의 변화를 측정할 수 있는 것이다.

연구팀은 프로토타입 컨트롤러를 개발(그림2)하여 그의 성능을 평가했다. 12명의 피실험자를 대상으로 한 실험에서 96.4%의 터치 구분 정확도를 확인했다. 또한, 가상블록을 옮기는 실제 가상환경 시나리오에서 낮은 오류율을 보였고, 실험참가자들은 민감하고 가벼운 상호작용이 가능했다고 응답했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다. (No.2020-0-00537, Development of 5G based low latency device – edge cloud interaction technology).

- 논문 관련 정보: https://daehwa.github.io/atatouch

2021.04.05

조회수 81354

-

국내 최초로 ACM UIST서 최우수논문상 수상

우리 대학 산업디자인학과 안드리아 비앙키(Andrea Bianchi) 교수 연구팀이 지난달 23일 온라인으로 개최된 인간-컴퓨터 상호작용 분야 최우수 국제학술대회인 `ACM UIST 2020(The ACM Symposium on User Interface Software & Technology)'에서 상위 1%에게 주어지는 `최우수논문상(Best Paper Award)'을 수상했다고 18일 밝혔다.

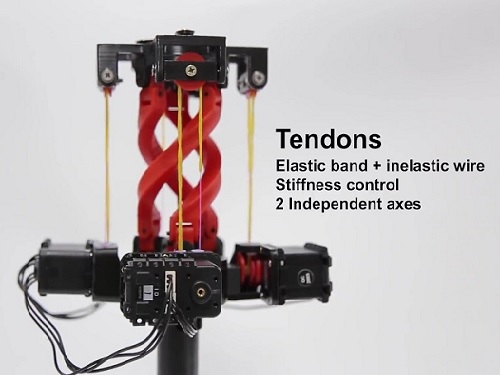

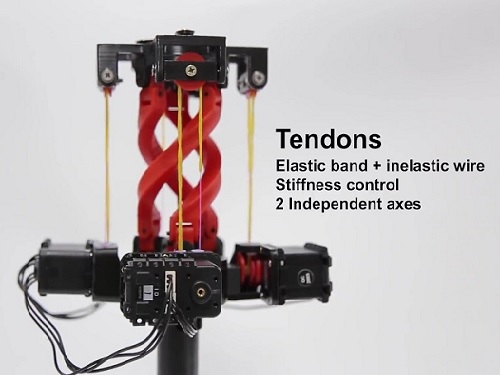

ACM UIST에서 우리나라 주관기관이 최우수논문상을 수상한 것은 이번이 처음이다. 컨트롤러의 휨 강성을 실시간으로 조절해 가상 환경에서 사용자가 손으로 쥐고 움직이는 가상 물체를 사실적으로 체험할 수 있는 VR(가상현실) 컨트롤러인 `엘라스틱(ElaStick)'을 개발한 공로를 인정받았기 때문이다. (논문명 : ElaStick: A Handheld Variable Stiffness Display for Rendering Dynamic Haptic Response of Flexible Object)

이번 연구에는 산업디자인학과 유능 석사과정 학생이 제1 저자로 참여했다. 기존의 VR 컨트롤러 연구는 손에 쥐고 있는 가상 물체의 무게, 모양, 움직임을 표현하는 데에만 집중돼있어 사용자가 가상 물체를 쥐고 휘두를 때 발생하는 진동이나 갑작스럽게 움직임을 멈출 때 생기는 반동 등을 재현하는 데 많은 제약이 따랐다.

이 같은 문제점을 해결하고 높은 수준의 동역학적 반응을 제공하기 위해서는 물체의 모양, 크기, 재질과 관련된 물체의 강성을 고려해야 한다. 연구팀이 개발한 `엘라스틱(ElaStick)'은 모든 방향으로 자유롭게 휘어지는 구조물에 4개의 케이블을 연결하고, 각 케이블의 물질 조성을 조절해 전체 컨트롤러의 휨 강성 조절이 가능하다. 따라서 이 기술을 적용해 가상 환경에서 실시간으로 다양한 모양 및 크기를 가지는 가상 물체의 사실적인 일루젼(illusion)을 구현하는 데 성공했다.

연구팀은 엘라스틱(ElaStick)을 활용해 강성 변화에 따른 사용자들의 인지능력을 측정하는 한편 가상 물체를 재현했을 때 VR 경험의 사실감과 몰입감 그리고 즐거움이 크게 향상되는 것을 실험적으로 확인했다.

안드리아 교수는 "미국 MIT, 마이크로소프트, 독일 막스 플랑크 연구소 등 저명한 대학과 기관이 수상한 바 있는 UIST 최우수논문상을 국내 최초로 수상하게 돼 매우 기쁘다ˮ고 말했다. 그는 또 "엘라스틱(ElaStick)은 향후 원격 로봇수술, 의료수술, 게임 등 다양한 가상 환경에서 실용적이면서도 상업적 활용 가치를 기대할 수 있다ˮ고 덧붙였다.

한편, 이번 `ACM UIST 2020'에서 KAIST 산업디자인학과는 안드리아 교수팀의 최우수논문상 수상 외에도 남택진 교수 연구팀이 `어너러블멘션(Honorable Mention)' 논문상을 받았다.

남택진 산업디자인학과장은 "총 7개의 논문상 중 국내 최초의 최우수논문상 수상과 어너러블멘션 논문상의 동시 수상은 KAIST 산업디자인학과의 위상과 연구 우수성을 입증한 결과ˮ라고 강조했다.

관련 유튜브 영상: https://youtu.be/jfIsgFb6hTY

국내 최초로 ACM UIST서 최우수논문상 수상

우리 대학 산업디자인학과 안드리아 비앙키(Andrea Bianchi) 교수 연구팀이 지난달 23일 온라인으로 개최된 인간-컴퓨터 상호작용 분야 최우수 국제학술대회인 `ACM UIST 2020(The ACM Symposium on User Interface Software & Technology)'에서 상위 1%에게 주어지는 `최우수논문상(Best Paper Award)'을 수상했다고 18일 밝혔다.

ACM UIST에서 우리나라 주관기관이 최우수논문상을 수상한 것은 이번이 처음이다. 컨트롤러의 휨 강성을 실시간으로 조절해 가상 환경에서 사용자가 손으로 쥐고 움직이는 가상 물체를 사실적으로 체험할 수 있는 VR(가상현실) 컨트롤러인 `엘라스틱(ElaStick)'을 개발한 공로를 인정받았기 때문이다. (논문명 : ElaStick: A Handheld Variable Stiffness Display for Rendering Dynamic Haptic Response of Flexible Object)

이번 연구에는 산업디자인학과 유능 석사과정 학생이 제1 저자로 참여했다. 기존의 VR 컨트롤러 연구는 손에 쥐고 있는 가상 물체의 무게, 모양, 움직임을 표현하는 데에만 집중돼있어 사용자가 가상 물체를 쥐고 휘두를 때 발생하는 진동이나 갑작스럽게 움직임을 멈출 때 생기는 반동 등을 재현하는 데 많은 제약이 따랐다.

이 같은 문제점을 해결하고 높은 수준의 동역학적 반응을 제공하기 위해서는 물체의 모양, 크기, 재질과 관련된 물체의 강성을 고려해야 한다. 연구팀이 개발한 `엘라스틱(ElaStick)'은 모든 방향으로 자유롭게 휘어지는 구조물에 4개의 케이블을 연결하고, 각 케이블의 물질 조성을 조절해 전체 컨트롤러의 휨 강성 조절이 가능하다. 따라서 이 기술을 적용해 가상 환경에서 실시간으로 다양한 모양 및 크기를 가지는 가상 물체의 사실적인 일루젼(illusion)을 구현하는 데 성공했다.

연구팀은 엘라스틱(ElaStick)을 활용해 강성 변화에 따른 사용자들의 인지능력을 측정하는 한편 가상 물체를 재현했을 때 VR 경험의 사실감과 몰입감 그리고 즐거움이 크게 향상되는 것을 실험적으로 확인했다.

안드리아 교수는 "미국 MIT, 마이크로소프트, 독일 막스 플랑크 연구소 등 저명한 대학과 기관이 수상한 바 있는 UIST 최우수논문상을 국내 최초로 수상하게 돼 매우 기쁘다ˮ고 말했다. 그는 또 "엘라스틱(ElaStick)은 향후 원격 로봇수술, 의료수술, 게임 등 다양한 가상 환경에서 실용적이면서도 상업적 활용 가치를 기대할 수 있다ˮ고 덧붙였다.

한편, 이번 `ACM UIST 2020'에서 KAIST 산업디자인학과는 안드리아 교수팀의 최우수논문상 수상 외에도 남택진 교수 연구팀이 `어너러블멘션(Honorable Mention)' 논문상을 받았다.

남택진 산업디자인학과장은 "총 7개의 논문상 중 국내 최초의 최우수논문상 수상과 어너러블멘션 논문상의 동시 수상은 KAIST 산업디자인학과의 위상과 연구 우수성을 입증한 결과ˮ라고 강조했다.

관련 유튜브 영상: https://youtu.be/jfIsgFb6hTY

2020.11.20

조회수 33470

-

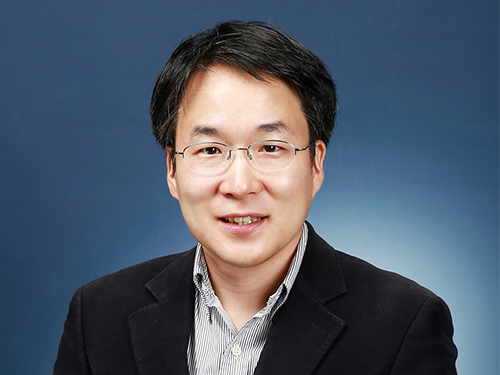

전산학부 김주호 교수, ACM CSCW 2020 학술대회 논문 위원장 선임

우리 대학 전산학부 김주호 교수가 제 23회 ACM CSCW(Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing) Paper Chair로 선임되어 위원장 직을 수행한다.

ACM CSCW는 ACM의 인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 분야 전문가 그룹인 SIGCHI에서 주최하는 대표적인 학술대회 중 하나로, Google Scholar HCI 분야에서 h5-index 기준 2위에 올라 있는 세계적인 학회다.

김주호 교수는 1986년부터 시작된 학술대회 역사상 처음으로 아시아 기관 출신으로 Paper Chair에 선임됐다. 김 교수는 작년부터 University of Michigan의 Sarita Schoenebeck 교수, Microsoft Research의 Siân Lindley 박사와 공동 Paper Chair로 위원장 직을 수행해 왔으며, CSCW 역사상 처음으로 쿼터 별 논문 데드라인을 도입하고 10월에 개최될 온라인 학회를 준비하고 있다.

김 교수는 Paper Chair로서의 공로를 인정받아 ACM Recognition of Excellent Service 상을 수상하였다.

ACM CSCW 2020 학회 홈페이지: http://cscw.acm.org/2020

전산학부 김주호 교수, ACM CSCW 2020 학술대회 논문 위원장 선임

우리 대학 전산학부 김주호 교수가 제 23회 ACM CSCW(Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing) Paper Chair로 선임되어 위원장 직을 수행한다.

ACM CSCW는 ACM의 인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 분야 전문가 그룹인 SIGCHI에서 주최하는 대표적인 학술대회 중 하나로, Google Scholar HCI 분야에서 h5-index 기준 2위에 올라 있는 세계적인 학회다.

김주호 교수는 1986년부터 시작된 학술대회 역사상 처음으로 아시아 기관 출신으로 Paper Chair에 선임됐다. 김 교수는 작년부터 University of Michigan의 Sarita Schoenebeck 교수, Microsoft Research의 Siân Lindley 박사와 공동 Paper Chair로 위원장 직을 수행해 왔으며, CSCW 역사상 처음으로 쿼터 별 논문 데드라인을 도입하고 10월에 개최될 온라인 학회를 준비하고 있다.

김 교수는 Paper Chair로서의 공로를 인정받아 ACM Recognition of Excellent Service 상을 수상하였다.

ACM CSCW 2020 학회 홈페이지: http://cscw.acm.org/2020

2020.09.09

조회수 23806

-

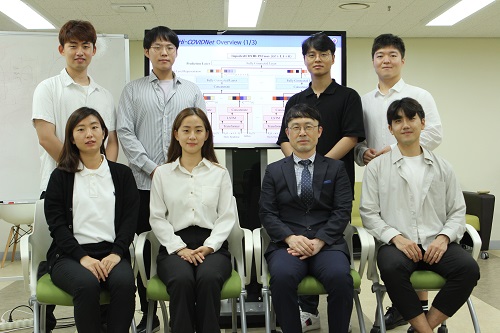

코로나19 해외유입 확진자 수 예측 기술 개발

최근 전 세계적으로 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 수가 2,000만 명을 넘어선 가운데 최근 국내에서도 코로나19 확진자 수가 급증해 2차 대유행 조짐을 보이면서 정부는 8월 23일부터 전국 대상으로 사회적 거리두기 단계를 2단계로 격상해 시행 중이다.

중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 국내 코로나 누적 확진자 수는 8월 23일 오전 0시 기준으로 총 1만7,399명이다. 이 중 해외유입 감염자 수는 2,716명(8월 22일 오전 0시 기준)으로 전체 확진자의 약 16%를 차지한다. 대륙별로 보면 아시아(중국 외), 미주, 유럽, 아프리카 순이다. 지난 14일 이후 국내 지역 발생 신규확진자 수가 급증하고 있지만 향후 해외유입 확진자 수의 확산추세 또한 결코 장담할 수 없는 상황이다.

이런 가운데 우리 연구진이 해외유입 확진자 수를 예측할 수 있는 관련 기술을 개발했다. 우리 대학 산업및시스템공학과 이재길 교수 연구팀이 코로나19 해외유입 확진자 수를 예측하는 빅데이터‧인공지능(AI) 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

이재길 교수 연구팀이 개발한 이 기술은 해외 각국의 확진자 수와 사망자 수, 해외 각국에서의 코로나19 관련 키워드 검색빈도와 한국으로의 일일 항공편 수, 그리고 해외 각국에서 한국으로의 로밍 고객 입국자 수 등 빅 데이터에 인공지능(AI) 기술을 적용해 향후 2주간의 해외유입 확진자 수를 예측한다.

코로나19 확진자 수가 급증할수록 해외유입에 의한 지역사회 확산의 위험성도 항상 뒤따르기 마련이다. 이에 따라 이재길 교수 연구팀이 개발한 정확한 해외유입 확진자 수 예측기술은 방역 시설 및 격리 시설 확충, 고위험 국가 입국자 관리 정책 등에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대가 크다.

우리 대학 지식서비스공학대학원에 재학 중인 김민석 박사과정 학생이 제1 저자로, 강준혁, 김도영, 송환준, 민향숙, 남영은, 박동민 학생이 제2~제7 저자로 각각 참여한 이번 연구는 최고권위 국제 학술대회 'ACM KDD 2020'의 'AI for COVID-19' 세션에서 오는 24일 발표된다. (논문명 : Hi-COVIDNet: Deep Learning Approach to Predict Inbound COVID-19 Patients and Case Study in South Korea)

해외유입 확진자 수는 다양한 요인에 의해서 영향을 받는다. 일반적으로 해외 각국에서의 코로나19 위험도와 비례하며, 해외 각국에서 한국으로의 입국자 수와도 비례한다. 그러나 코로나19 위험도와 입국자 수를 실시간으로 알아내기에는 많은 제약이 따르므로 연구진은 쉽게 구할 수 있는 종류의 빅데이터를 기반으로 하는 인공지능(AI) 모델을 구축하는 데 성공했다.

연구진은 기본적으로 해외 각국의 코로나19 위험도를 산출할 때, 보고된 확진자 수와 사망자 수를 활용했다. 그러나 이러한 수치는 진단검사 수에 좌우되기 때문에 코로나19 관련 키워드 검색빈도를 같이 입력 데이터로 활용해 해당 국가의 코로나19 위험도를 실시간으로 산출했다.

이와 함께 실시간 입국자 수는 기밀정보로서 외부에 공개되지 않기 때문에 매일 제공되는 한국에 도착하는 항공편수와 로밍 고객 입국자 수를 통해 이를 유추해냈다. 로밍 고객 입국자 수 데이터는 KT로부터 제공 받았지만 KT 고객 입국자만을 포함한다는 한계를 일일 항공편수를 함께 고려함으로써 이 문제를 해소했다.

이밖에 해외유입 확진자 수 예측을 위해서는 국가 간의 지리적 연관성도 매우 중요하게 고려해야 한다. 어느 특정 국가의 코로나19 발병이 이웃 국가로 더 쉽게 전파되며, 국가 간의 교류도 거리에 따라 영향을 받기 때문이다. 연구팀은 이러한 문제해결을 위해 지리적 연관성을 학습하도록 국가-대륙으로 구성되는 지리적 계층구조에 따라 우선 각 대륙으로부터의 해외유입 확진자 수를 정확히 예측함으로써 궁극적으로 전체 해외유입 확진자 수를 정확히 예측하도록 하는 인공지능(AI) 모델을 설계했다. 연구팀은 이 인공지능 모델을 'Hi-COVIDNet'라고 이름 붙였다.

이후 연구팀은 약 한 달 반에 걸친 단기간의 훈련 데이터만으로 생성된 `Hi-COVIDNet'을 통해 향후 2주 동안의 해외유입 확진자 수를 예측한 결과, 이 모델이 기존의 시계열 데이터기반의 예측 기계학습이나 딥러닝 기반의 모델과 비교했을 때 최대 35% 더 높은 정확성을 지니고 있음을 확인했다.

제1 저자인 김민석 박사과정 학생은 "이번 연구는 최신 AI 기술을 코로나19 방역에 적용할 수 있음을 보여준 사례ˮ 라면서 "K-방역의 위상을 높이는데 기여할 것으로 기대한다ˮ 고 밝혔다.

이번 연구는 KAIST 글로벌전략연구소(소장 김정호)의 코로나19 AI 태스크포스팀의 지원을 받았고, KT(담당 변형균 상무)와 과학기술정보통신부(담당 김수정 서기관)의 '코로나19 확산예측 연구 얼라이언스'를 통해 로밍 데이터 세트를 지원받아 이뤄졌다.

코로나19 해외유입 확진자 수 예측 기술 개발

최근 전 세계적으로 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 수가 2,000만 명을 넘어선 가운데 최근 국내에서도 코로나19 확진자 수가 급증해 2차 대유행 조짐을 보이면서 정부는 8월 23일부터 전국 대상으로 사회적 거리두기 단계를 2단계로 격상해 시행 중이다.

중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 국내 코로나 누적 확진자 수는 8월 23일 오전 0시 기준으로 총 1만7,399명이다. 이 중 해외유입 감염자 수는 2,716명(8월 22일 오전 0시 기준)으로 전체 확진자의 약 16%를 차지한다. 대륙별로 보면 아시아(중국 외), 미주, 유럽, 아프리카 순이다. 지난 14일 이후 국내 지역 발생 신규확진자 수가 급증하고 있지만 향후 해외유입 확진자 수의 확산추세 또한 결코 장담할 수 없는 상황이다.

이런 가운데 우리 연구진이 해외유입 확진자 수를 예측할 수 있는 관련 기술을 개발했다. 우리 대학 산업및시스템공학과 이재길 교수 연구팀이 코로나19 해외유입 확진자 수를 예측하는 빅데이터‧인공지능(AI) 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

이재길 교수 연구팀이 개발한 이 기술은 해외 각국의 확진자 수와 사망자 수, 해외 각국에서의 코로나19 관련 키워드 검색빈도와 한국으로의 일일 항공편 수, 그리고 해외 각국에서 한국으로의 로밍 고객 입국자 수 등 빅 데이터에 인공지능(AI) 기술을 적용해 향후 2주간의 해외유입 확진자 수를 예측한다.

코로나19 확진자 수가 급증할수록 해외유입에 의한 지역사회 확산의 위험성도 항상 뒤따르기 마련이다. 이에 따라 이재길 교수 연구팀이 개발한 정확한 해외유입 확진자 수 예측기술은 방역 시설 및 격리 시설 확충, 고위험 국가 입국자 관리 정책 등에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대가 크다.

우리 대학 지식서비스공학대학원에 재학 중인 김민석 박사과정 학생이 제1 저자로, 강준혁, 김도영, 송환준, 민향숙, 남영은, 박동민 학생이 제2~제7 저자로 각각 참여한 이번 연구는 최고권위 국제 학술대회 'ACM KDD 2020'의 'AI for COVID-19' 세션에서 오는 24일 발표된다. (논문명 : Hi-COVIDNet: Deep Learning Approach to Predict Inbound COVID-19 Patients and Case Study in South Korea)

해외유입 확진자 수는 다양한 요인에 의해서 영향을 받는다. 일반적으로 해외 각국에서의 코로나19 위험도와 비례하며, 해외 각국에서 한국으로의 입국자 수와도 비례한다. 그러나 코로나19 위험도와 입국자 수를 실시간으로 알아내기에는 많은 제약이 따르므로 연구진은 쉽게 구할 수 있는 종류의 빅데이터를 기반으로 하는 인공지능(AI) 모델을 구축하는 데 성공했다.

연구진은 기본적으로 해외 각국의 코로나19 위험도를 산출할 때, 보고된 확진자 수와 사망자 수를 활용했다. 그러나 이러한 수치는 진단검사 수에 좌우되기 때문에 코로나19 관련 키워드 검색빈도를 같이 입력 데이터로 활용해 해당 국가의 코로나19 위험도를 실시간으로 산출했다.

이와 함께 실시간 입국자 수는 기밀정보로서 외부에 공개되지 않기 때문에 매일 제공되는 한국에 도착하는 항공편수와 로밍 고객 입국자 수를 통해 이를 유추해냈다. 로밍 고객 입국자 수 데이터는 KT로부터 제공 받았지만 KT 고객 입국자만을 포함한다는 한계를 일일 항공편수를 함께 고려함으로써 이 문제를 해소했다.

이밖에 해외유입 확진자 수 예측을 위해서는 국가 간의 지리적 연관성도 매우 중요하게 고려해야 한다. 어느 특정 국가의 코로나19 발병이 이웃 국가로 더 쉽게 전파되며, 국가 간의 교류도 거리에 따라 영향을 받기 때문이다. 연구팀은 이러한 문제해결을 위해 지리적 연관성을 학습하도록 국가-대륙으로 구성되는 지리적 계층구조에 따라 우선 각 대륙으로부터의 해외유입 확진자 수를 정확히 예측함으로써 궁극적으로 전체 해외유입 확진자 수를 정확히 예측하도록 하는 인공지능(AI) 모델을 설계했다. 연구팀은 이 인공지능 모델을 'Hi-COVIDNet'라고 이름 붙였다.

이후 연구팀은 약 한 달 반에 걸친 단기간의 훈련 데이터만으로 생성된 `Hi-COVIDNet'을 통해 향후 2주 동안의 해외유입 확진자 수를 예측한 결과, 이 모델이 기존의 시계열 데이터기반의 예측 기계학습이나 딥러닝 기반의 모델과 비교했을 때 최대 35% 더 높은 정확성을 지니고 있음을 확인했다.

제1 저자인 김민석 박사과정 학생은 "이번 연구는 최신 AI 기술을 코로나19 방역에 적용할 수 있음을 보여준 사례ˮ 라면서 "K-방역의 위상을 높이는데 기여할 것으로 기대한다ˮ 고 밝혔다.

이번 연구는 KAIST 글로벌전략연구소(소장 김정호)의 코로나19 AI 태스크포스팀의 지원을 받았고, KT(담당 변형균 상무)와 과학기술정보통신부(담당 김수정 서기관)의 '코로나19 확산예측 연구 얼라이언스'를 통해 로밍 데이터 세트를 지원받아 이뤄졌다.

2020.08.23

조회수 39603

-

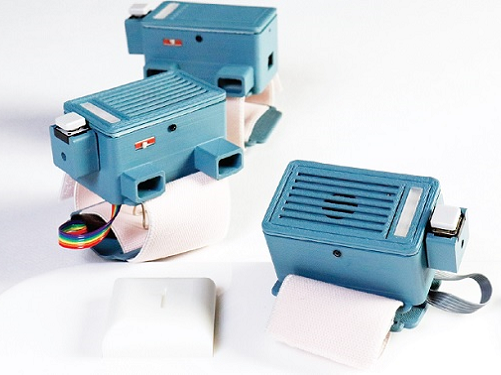

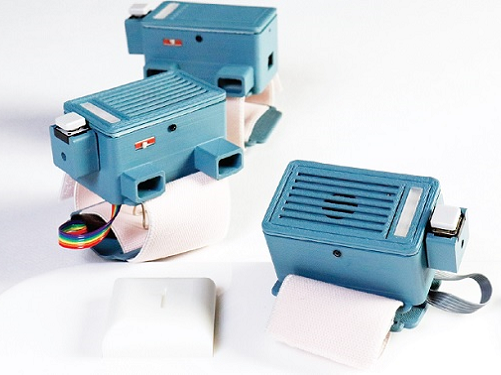

아동용 웨어러블 기기에 소리를 입혀 상상을 더하다

우리 대학 산업디자인학과 이우훈 교수 연구팀이 웨어러블 기기에 소리증강 기술을 접목해 아동의 놀이경험을 대폭 향상시킨 아동용 팔찌형 웨어러블 기기를 개발했다.

이 교수 연구팀이 개발한 웨어러블 기기는 아이들이 소리를 탐색하고, 선택하며, 발생시키는 한편 여러 기기 간에 소리를 교환하고 놀이에 소리를 활용할 수 있는 이른바 `사운드웨어(SoundWear)'라고 이름 붙인 팔찌 형태의 웨어러블 기기다. 이 기기는 아이들이 소리를 자유롭게 해석해 마음껏 상상을 펼칠 수 있게 놀이에 소리증강 기술을 적용했다. 이에 따라 기존 모바일 스크린 기반의 시각증강 기술보다 더 창의적이고 탐색적인 방향으로 아이들의 놀이 및 교육을 이끄는 데 활용될 것으로 기대된다.

산업디자인학과 홍지우 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 이달 6일 열린 국제학술대회 `ACM DIS (Designing Interactive Systems) 2020'에서 발표됐는데 우수논문상인 어너러블 멘션(Honorable Mention)을 수상했다.(논문명 : SoundWear: Effect of Non-speech Sound Augmentation on the Outdoor Play Experience of Children).

최근 디지털 기술은 아이들이 모바일 기기·컴퓨터·스마트 장난감 등의 새로운 기기상에서 더욱 다 감각적이고 쌍방향적인 놀이를 할 수 있도록

개발되는 추세로 아동들의 유희적인 경험에 새로운 지평을 열고 있다. 그러나 디지털 기술은 아이들로 하여금 놀이 시간의 대부분을 지나치게 영상 시청과 게임 등에 몰입도를 배가시키고 있어 기존 놀이에서 얻을 수 있던 가치들을 없애고 있다는 우려가 대두되고 있다.

그동안 자유로운 야외놀이를 위한 디지털 기술로 활용돼온 모바일 스크린 기반의 시각증강 기술조차도 친구들과의 놀이 주제에 대한 논의와 발전보다는 스크린으로의 몰입을 유도함으로써 상상력 증진과 사회성 발달 등을 지원하는 데에는 한계가 존재한다고 지적돼 온 게 사실이다.

따라서 아이들이 기존 놀이에서처럼 신체활동을 비롯해 사회적 상호작용, 상상력 등을 주도적으로 발휘하도록 돕되 디지털 기술의 장점을 효과적으로 활용하는 방향으로의 접근이 필요하다는 주장이 제기돼 왔다.

이 교수 연구팀은 이를 위해 추상적이고 전방향적인 특성으로 상상을 북돋고 사회적 인식을 높여 창의적 사회적인 놀이경험 제공에 효과적일 수 있는 소리증강 기술을 활용한 웨어러블 기기인 `사운드웨어'를 고안했다.

`사운드웨어'는 일상소리(Everyday sound) 및 악기 소리(Instrumental sound) 등으로 구성된 비음성 소리(Non-speech sound)를 주요 소리증강의 자료로 활용했다. 이를 통해 기기를 착용한 아이들은 직접 물리적인 팔레트 상에 마련된 다수의 소리 유닛들에 기기를 올려 소리를 탐색하며, 원하는 소리를 선택할 수 있고 팔을 흔들어 소리를 내면서 또 여러 기기 간에 소리를 교환할 수 있다.

연구팀 관계자는 아이들을 대상으로 한 실험결과, 일상소리는 아이들이 사물과 상황에 대한 적극적인 상상을 통해 기존 소리가 없는 야외놀이와는 차별화되는 놀이 행동을 보였으며 악기 소리는 아이들이 소리증강의 특성에 집중해 이를 새로운 놀이 요소로 활용하는 것을 확인할 수 있었다고 설명했다.

이 관계자는 또 직접 소리증강을 탐색하고 선택하고 발생시키도록 하는 디자인을 통해 아이들이 성취감과 소리에 대한 소유감을 느끼고 이를 보상으로 삼아 물리적·사회적으로 적극적인 놀이 활동을 수행하는 것을 확인했다고 덧붙였다.

제1 저자인 홍지우 박사과정 학생은 "아이들이 주도적으로 소리증강을 야외놀이에 접목하면서 자신들만의 놀이를 만들기 위해 탐색하고 상상하고 소통하는 모습을 보였다ˮ면서 "그동안 긍정과 부정 즉, 양면적 시각이 존재해왔던 디지털 기술이 적절한 디자인에 따라서도 아이들의 창의적·사회적 놀이경험을 위해 충분히 활용될 수 있음을 의미하는 결과ˮ라고 설명했다.

이우훈 교수도 "아동용 놀이 용품과 각종 기기를 제작하는 엔지니어와 디자이너뿐 아니라 아이들에게 디지털 기술을 어떻게 제공하고 활용해야 하는지 궁금하게 여겼던 부모와 교육자에게도 흥미로운 정보이자 이에 관해 본격적인 논의의 필요성을 제기한 연구ˮ라고 이번 연구의 의미를 강조했다.

이번 연구는 한국연구재단 인문사회 분야 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

아동용 웨어러블 기기에 소리를 입혀 상상을 더하다

우리 대학 산업디자인학과 이우훈 교수 연구팀이 웨어러블 기기에 소리증강 기술을 접목해 아동의 놀이경험을 대폭 향상시킨 아동용 팔찌형 웨어러블 기기를 개발했다.

이 교수 연구팀이 개발한 웨어러블 기기는 아이들이 소리를 탐색하고, 선택하며, 발생시키는 한편 여러 기기 간에 소리를 교환하고 놀이에 소리를 활용할 수 있는 이른바 `사운드웨어(SoundWear)'라고 이름 붙인 팔찌 형태의 웨어러블 기기다. 이 기기는 아이들이 소리를 자유롭게 해석해 마음껏 상상을 펼칠 수 있게 놀이에 소리증강 기술을 적용했다. 이에 따라 기존 모바일 스크린 기반의 시각증강 기술보다 더 창의적이고 탐색적인 방향으로 아이들의 놀이 및 교육을 이끄는 데 활용될 것으로 기대된다.

산업디자인학과 홍지우 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 이달 6일 열린 국제학술대회 `ACM DIS (Designing Interactive Systems) 2020'에서 발표됐는데 우수논문상인 어너러블 멘션(Honorable Mention)을 수상했다.(논문명 : SoundWear: Effect of Non-speech Sound Augmentation on the Outdoor Play Experience of Children).

최근 디지털 기술은 아이들이 모바일 기기·컴퓨터·스마트 장난감 등의 새로운 기기상에서 더욱 다 감각적이고 쌍방향적인 놀이를 할 수 있도록

개발되는 추세로 아동들의 유희적인 경험에 새로운 지평을 열고 있다. 그러나 디지털 기술은 아이들로 하여금 놀이 시간의 대부분을 지나치게 영상 시청과 게임 등에 몰입도를 배가시키고 있어 기존 놀이에서 얻을 수 있던 가치들을 없애고 있다는 우려가 대두되고 있다.

그동안 자유로운 야외놀이를 위한 디지털 기술로 활용돼온 모바일 스크린 기반의 시각증강 기술조차도 친구들과의 놀이 주제에 대한 논의와 발전보다는 스크린으로의 몰입을 유도함으로써 상상력 증진과 사회성 발달 등을 지원하는 데에는 한계가 존재한다고 지적돼 온 게 사실이다.

따라서 아이들이 기존 놀이에서처럼 신체활동을 비롯해 사회적 상호작용, 상상력 등을 주도적으로 발휘하도록 돕되 디지털 기술의 장점을 효과적으로 활용하는 방향으로의 접근이 필요하다는 주장이 제기돼 왔다.

이 교수 연구팀은 이를 위해 추상적이고 전방향적인 특성으로 상상을 북돋고 사회적 인식을 높여 창의적 사회적인 놀이경험 제공에 효과적일 수 있는 소리증강 기술을 활용한 웨어러블 기기인 `사운드웨어'를 고안했다.

`사운드웨어'는 일상소리(Everyday sound) 및 악기 소리(Instrumental sound) 등으로 구성된 비음성 소리(Non-speech sound)를 주요 소리증강의 자료로 활용했다. 이를 통해 기기를 착용한 아이들은 직접 물리적인 팔레트 상에 마련된 다수의 소리 유닛들에 기기를 올려 소리를 탐색하며, 원하는 소리를 선택할 수 있고 팔을 흔들어 소리를 내면서 또 여러 기기 간에 소리를 교환할 수 있다.

연구팀 관계자는 아이들을 대상으로 한 실험결과, 일상소리는 아이들이 사물과 상황에 대한 적극적인 상상을 통해 기존 소리가 없는 야외놀이와는 차별화되는 놀이 행동을 보였으며 악기 소리는 아이들이 소리증강의 특성에 집중해 이를 새로운 놀이 요소로 활용하는 것을 확인할 수 있었다고 설명했다.

이 관계자는 또 직접 소리증강을 탐색하고 선택하고 발생시키도록 하는 디자인을 통해 아이들이 성취감과 소리에 대한 소유감을 느끼고 이를 보상으로 삼아 물리적·사회적으로 적극적인 놀이 활동을 수행하는 것을 확인했다고 덧붙였다.

제1 저자인 홍지우 박사과정 학생은 "아이들이 주도적으로 소리증강을 야외놀이에 접목하면서 자신들만의 놀이를 만들기 위해 탐색하고 상상하고 소통하는 모습을 보였다ˮ면서 "그동안 긍정과 부정 즉, 양면적 시각이 존재해왔던 디지털 기술이 적절한 디자인에 따라서도 아이들의 창의적·사회적 놀이경험을 위해 충분히 활용될 수 있음을 의미하는 결과ˮ라고 설명했다.

이우훈 교수도 "아동용 놀이 용품과 각종 기기를 제작하는 엔지니어와 디자이너뿐 아니라 아이들에게 디지털 기술을 어떻게 제공하고 활용해야 하는지 궁금하게 여겼던 부모와 교육자에게도 흥미로운 정보이자 이에 관해 본격적인 논의의 필요성을 제기한 연구ˮ라고 이번 연구의 의미를 강조했다.

이번 연구는 한국연구재단 인문사회 분야 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.30

조회수 26134

-

사물인터넷(IoT)을 위한 무전원 인터넷 연결 기술 개발

우리 대학 연구진이 초저전력, 저비용으로 우리 생활의 모든 사물을 연결하는 사물인터넷(IoT, Internet of Things) 서비스를 광범위하게 제공하는 핵심 기술을 개발해 초연결 사회 구현을 한층 앞당길 수 있을 것으로 기대된다. 사물인터넷이란 각종 사물이 센서와 통신기기를 통해 서로 연결돼 양방향으로 소통함으로써 개별 객체로는 제공하지 못했던 서비스를 제공하는 기술이다.

전기및전자공학부 김성민, 이융 교수와 정진환 박사과정, 한국뉴욕주립대 류지훈 교수(컴퓨터과학과)가 참여한 공동 연구팀은 후방산란(Backscattering) 기술을 이용한 무전원 사물인터넷 게이트웨이 개발에 성공했다고 13일 밝혔다.

후방산란 기술이란 기기의 무선 신호를 직접 만들어내지 않고, 공중에 존재하는 방사된 신호를 반사해 정보를 전달하는 방식의 기술이다. 무선 신호를 생성하는데 전력을 소모하지 않아 초저전력으로 통신을 가능케 하는 기술이다.

김성민 교수 연구팀은 이러한 초저전력 후방산란 기술을 이용해 사물인터넷 기기들이 방사하는 무선 사물인터넷 신호가 와이파이(WiFi) 신호로 공중에서 변조되도록 설계했다. 후방산란 기술 기반의 무전원 게이트웨이를 이용하면 사물인터넷 기기를 와이파이 네트워크에 쉽게 연결할 수 있기 때문에 인터넷 연결성의 범위가 크게 확장될 것으로 기대된다.

전기및전자공학부 정진환 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 지난 6월 캐나다 토론토에서 열린 모바일 컴퓨팅 분야의 최고 권위 학술대회 `ACM 모비시스(ACM MobiSys) 2020'에서 발표됐다. (논문명 : Gateway over the air: Towards Pervasive Internet Connectivity for Commodity IoT).

5G 네트워크의 핵심 구성요소 중 하나인 사물인터넷은 각종 사물인터넷 기기들이 인터넷에 연결돼야만 다양한 서비스를 제공할 수 있는 구조로 돼 있다. 사물인터넷 기기들을 인터넷에 연결하기 위해서는 사물인터넷 게이트웨이라는 다수의 무선 송수신 장치를 장착하고 있는 기기가 꼭 필요하다.

사물인터넷 게이트웨이는 다수의 무선 송수신 장치에서 발생하는 전력소모량이 크기 때문에 유선 전원공급장치가 필요하다. 따라서 자유로운 설치가 제한될 수밖에 없어 광범위한 인터넷 연결성을 제공하는데 많은 제약이 따른다.

연구팀은 문제 해결을 위해 후방산란 기술을 활용해 사물인터넷 기기들이 주로 사용하는 지그비(ZigBee, 저전력 무선망 기술) 또는 BLE(Bluetooth Low Energy, 저전력 블루투스 기술) 통신 규격을 따르는 무선 신호를 최적의 패턴으로 반사해 와이파이 신호로 변조시키는 기술을 개발했다. 이 기술을 이용해 사물인터넷 기기들을 사용자 주변에 흔히 볼 수 있는 와이파이 기기에 연결함으로써 인터넷 연결성을 제공하는 무전원 사물인터넷 게이트웨이를 제작했다.

연구팀이 개발한 무전원 사물인터넷 게이트웨이 기술은 후방산란 기술을 활용해 에너지 수확(Energy harvesting)을 통해 무전원으로 동작할 수 있어 설치비용과 유지·보수 비용을 크게 줄일 수 있다. 또 후방산란의 특성상 공중에 방사된 무선 신호를 반사하면서 물리적으로 변조하므로 동일한 통신 규격을 사용하는 모든 사물인터넷 기기에 보편적으로 적용할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 저전력 통신 규격인 지그비와 BLE 신호를 무전원 사물인터넷 게이트웨이를 통해 와이파이 신호로 변조해 상용 노트북에서 수신됨을 확인했다. 이와 함께 다양한 제작사에서 판매하는 상용 스마트홈 기기(스마트 전구, 스마트 스피커 등)가 사물인터넷 게이트웨이를 통해 와이파이 기기에 상호 연결되는 현상을 실험을 통해 입증함으로써 통합형 사물인터넷 게이트웨이로서의 가능성도 확인했다.

제1 저자인 정진환 연구원은 "후방산란이라는 초저전력 통신 기술을 통해 상용 사물인터넷 기기들이 매우 적은 비용으로 와이파이를 통해 인터넷에 연결될 수 있다는 점을 확인했다ˮ면서 "값비싸고 전력소모량이 큰 기존의 사물인터넷 게이트웨이의 한계를 무전원 사물인터넷 게이트웨이로 극복할 수 있다는 점을 확인한 게 이번 연구의 성과ˮ라고 설명했다.

정 연구원은 이어 "향후 끊임없이 규모가 커질 사물인터넷에 대해 효율적으로 인터넷 연결성을 확대, 제공하는 방향으로 활용이 가능할 것으로 기대가 크다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다.

사물인터넷(IoT)을 위한 무전원 인터넷 연결 기술 개발

우리 대학 연구진이 초저전력, 저비용으로 우리 생활의 모든 사물을 연결하는 사물인터넷(IoT, Internet of Things) 서비스를 광범위하게 제공하는 핵심 기술을 개발해 초연결 사회 구현을 한층 앞당길 수 있을 것으로 기대된다. 사물인터넷이란 각종 사물이 센서와 통신기기를 통해 서로 연결돼 양방향으로 소통함으로써 개별 객체로는 제공하지 못했던 서비스를 제공하는 기술이다.

전기및전자공학부 김성민, 이융 교수와 정진환 박사과정, 한국뉴욕주립대 류지훈 교수(컴퓨터과학과)가 참여한 공동 연구팀은 후방산란(Backscattering) 기술을 이용한 무전원 사물인터넷 게이트웨이 개발에 성공했다고 13일 밝혔다.

후방산란 기술이란 기기의 무선 신호를 직접 만들어내지 않고, 공중에 존재하는 방사된 신호를 반사해 정보를 전달하는 방식의 기술이다. 무선 신호를 생성하는데 전력을 소모하지 않아 초저전력으로 통신을 가능케 하는 기술이다.

김성민 교수 연구팀은 이러한 초저전력 후방산란 기술을 이용해 사물인터넷 기기들이 방사하는 무선 사물인터넷 신호가 와이파이(WiFi) 신호로 공중에서 변조되도록 설계했다. 후방산란 기술 기반의 무전원 게이트웨이를 이용하면 사물인터넷 기기를 와이파이 네트워크에 쉽게 연결할 수 있기 때문에 인터넷 연결성의 범위가 크게 확장될 것으로 기대된다.

전기및전자공학부 정진환 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 지난 6월 캐나다 토론토에서 열린 모바일 컴퓨팅 분야의 최고 권위 학술대회 `ACM 모비시스(ACM MobiSys) 2020'에서 발표됐다. (논문명 : Gateway over the air: Towards Pervasive Internet Connectivity for Commodity IoT).

5G 네트워크의 핵심 구성요소 중 하나인 사물인터넷은 각종 사물인터넷 기기들이 인터넷에 연결돼야만 다양한 서비스를 제공할 수 있는 구조로 돼 있다. 사물인터넷 기기들을 인터넷에 연결하기 위해서는 사물인터넷 게이트웨이라는 다수의 무선 송수신 장치를 장착하고 있는 기기가 꼭 필요하다.

사물인터넷 게이트웨이는 다수의 무선 송수신 장치에서 발생하는 전력소모량이 크기 때문에 유선 전원공급장치가 필요하다. 따라서 자유로운 설치가 제한될 수밖에 없어 광범위한 인터넷 연결성을 제공하는데 많은 제약이 따른다.

연구팀은 문제 해결을 위해 후방산란 기술을 활용해 사물인터넷 기기들이 주로 사용하는 지그비(ZigBee, 저전력 무선망 기술) 또는 BLE(Bluetooth Low Energy, 저전력 블루투스 기술) 통신 규격을 따르는 무선 신호를 최적의 패턴으로 반사해 와이파이 신호로 변조시키는 기술을 개발했다. 이 기술을 이용해 사물인터넷 기기들을 사용자 주변에 흔히 볼 수 있는 와이파이 기기에 연결함으로써 인터넷 연결성을 제공하는 무전원 사물인터넷 게이트웨이를 제작했다.

연구팀이 개발한 무전원 사물인터넷 게이트웨이 기술은 후방산란 기술을 활용해 에너지 수확(Energy harvesting)을 통해 무전원으로 동작할 수 있어 설치비용과 유지·보수 비용을 크게 줄일 수 있다. 또 후방산란의 특성상 공중에 방사된 무선 신호를 반사하면서 물리적으로 변조하므로 동일한 통신 규격을 사용하는 모든 사물인터넷 기기에 보편적으로 적용할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 저전력 통신 규격인 지그비와 BLE 신호를 무전원 사물인터넷 게이트웨이를 통해 와이파이 신호로 변조해 상용 노트북에서 수신됨을 확인했다. 이와 함께 다양한 제작사에서 판매하는 상용 스마트홈 기기(스마트 전구, 스마트 스피커 등)가 사물인터넷 게이트웨이를 통해 와이파이 기기에 상호 연결되는 현상을 실험을 통해 입증함으로써 통합형 사물인터넷 게이트웨이로서의 가능성도 확인했다.

제1 저자인 정진환 연구원은 "후방산란이라는 초저전력 통신 기술을 통해 상용 사물인터넷 기기들이 매우 적은 비용으로 와이파이를 통해 인터넷에 연결될 수 있다는 점을 확인했다ˮ면서 "값비싸고 전력소모량이 큰 기존의 사물인터넷 게이트웨이의 한계를 무전원 사물인터넷 게이트웨이로 극복할 수 있다는 점을 확인한 게 이번 연구의 성과ˮ라고 설명했다.

정 연구원은 이어 "향후 끊임없이 규모가 커질 사물인터넷에 대해 효율적으로 인터넷 연결성을 확대, 제공하는 방향으로 활용이 가능할 것으로 기대가 크다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.13

조회수 24451

-

이성주 교수, 모바일컴퓨팅 학술대회(MobiCom) 프로그램 위원장 선임

우리 대학 전산학부 이성주 교수가 한국인으로는 최초로 모바일컴퓨팅 학술대회(ACM MobiCom: International Conference on Mobile Computing and Networking)의 프로그램위원장(Technical Program Chair)에 선임됐다.

이 교수는 내년 열리는 27회 모바일컴퓨팅학술대회에서 관련분야 최고 전문가 70여 명의 프로그램위원을 직접 선발하고 대회에 제출될 400여편의 논문 선정 심사를 주관한다.

모바일학술대회는 1995년에 설립돼 무선 네트워크 및 통신, 애플리캐이션과 서비스, 모바일 데이터 과학 등 모바일 컴퓨팅에 관한 모든 연구를 다루는 핵심 학술대회이다.

전 세계의 관련 분야 학자와 기업인이 대회에 참가하며, 대회에 제출된 논문 중 상위 20퍼센트 미만 가량만 선정하는 등 관련 분야 최고 권위 학회로 자리잡았다.

이 교수는 무선 이동 컴퓨팅 시스템 설계 분야의 대표적인 연구자이다. 세계전기전자공학회 (IEEE)의 Fellow 이며, 2014년에는 같은 학회 (ACM MobiCom)의 학회집행위원장 (General Chair)을 성공적으로 맡은 경험이 있다. 오래동안 모바일 컴퓨터와 네트워크 분야에 기여한 공로를 인정받아 2021년도 프로그램위원장을 맡게 됐다.

이 교수는 “이번 대회는 학회의 최우수 전통을 유지하면서, 모바일 컴퓨팅의 다양한 분야의 새로운 연구를 포괄적으로 반영하고, 이론적의 탄탄함과 높은 기술 이전 가능성을 겸비한 논문 프로그램을 만들도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 제 27회 ACM MobiCom은 내년 10월 미국 뉴올리언스에서 개최될 예정이다.

이성주 교수, 모바일컴퓨팅 학술대회(MobiCom) 프로그램 위원장 선임

우리 대학 전산학부 이성주 교수가 한국인으로는 최초로 모바일컴퓨팅 학술대회(ACM MobiCom: International Conference on Mobile Computing and Networking)의 프로그램위원장(Technical Program Chair)에 선임됐다.

이 교수는 내년 열리는 27회 모바일컴퓨팅학술대회에서 관련분야 최고 전문가 70여 명의 프로그램위원을 직접 선발하고 대회에 제출될 400여편의 논문 선정 심사를 주관한다.

모바일학술대회는 1995년에 설립돼 무선 네트워크 및 통신, 애플리캐이션과 서비스, 모바일 데이터 과학 등 모바일 컴퓨팅에 관한 모든 연구를 다루는 핵심 학술대회이다.

전 세계의 관련 분야 학자와 기업인이 대회에 참가하며, 대회에 제출된 논문 중 상위 20퍼센트 미만 가량만 선정하는 등 관련 분야 최고 권위 학회로 자리잡았다.

이 교수는 무선 이동 컴퓨팅 시스템 설계 분야의 대표적인 연구자이다. 세계전기전자공학회 (IEEE)의 Fellow 이며, 2014년에는 같은 학회 (ACM MobiCom)의 학회집행위원장 (General Chair)을 성공적으로 맡은 경험이 있다. 오래동안 모바일 컴퓨터와 네트워크 분야에 기여한 공로를 인정받아 2021년도 프로그램위원장을 맡게 됐다.

이 교수는 “이번 대회는 학회의 최우수 전통을 유지하면서, 모바일 컴퓨팅의 다양한 분야의 새로운 연구를 포괄적으로 반영하고, 이론적의 탄탄함과 높은 기술 이전 가능성을 겸비한 논문 프로그램을 만들도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 제 27회 ACM MobiCom은 내년 10월 미국 뉴올리언스에서 개최될 예정이다.

2020.07.07

조회수 20867

-

학습되지 않은 환경에서 스스로 학습하는 모바일 센싱 기술 개발

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀이 학습되지 않은 환경에 적은 양의 데이터로 스스로 적응하는 모바일 센싱 학습 기술 <메타센스(MetaSense)>를 개발했다.

모바일 센싱이란 스마트폰과 같은 모바일 기기의 다양한 센서를 이용하여 서비스(예: 수면의 질 평가, 걸음 수 추적 등)를 제공하는 기술이다. 최근 학계에서는 기계학습 기술의 발전과 더불어 우울증 진단, 운동 자세 관리 등 진보된 모바일 센싱의 가능성을 보여줌으로써 모바일 센싱의 범위를 더욱 확장하고 있다.

하지만 이러한 센싱 기술은 아직 널리 쓰이지 못하고 있다. 사용자 개인마다 가지고 있는 모바일 센싱의 환경이 다르기 때문이다. 사람마다 가지고 있는 고유한 생활패턴과 행동방식, 서로 다른 모바일 기기와 그 사양은 센서의 값에 큰 영향을 미친다. 다른 센서 값은 사람마다 고유한 센싱 환경을 만들고, 이는 센싱 모델이 미리 학습되지 않은 새로운 환경에서 작동할 때 사용이 어려울 만큼 성능 저하를 일으킨다.

연구팀은 이런 학습되지 않는 환경에서 적은 양의 데이터 (최소 1-2 샘플)만 가지고 적응할 수 있는 '메타러닝 프레임워크'를 제시했다. 메타러닝 (meta learning) 이란 적은 양의 데이터를 가지고도 새로운 지식을 학습할 수 있도록 하는 기계학습 원리다. 연구팀이 제시한 기술은 최신 전이학습 (transfer learning) 기술과 비교하여 18%, 메타러닝 기술과 비교하여 15%의 정확도 성능향상을 보였다.

이성주 교수는 ”최근 활발히 제안되고 있는 다양한 모바일 센싱 서비스가 특정 환경에 의존하지 않고 수많은 실제 사용 환경에서 우수한 성능을 보일 수 있게 해주는 연구다. 모바일 센싱 서비스가 연구에 그치지 않고 실제 많은 사람들에게 사용될 수 있는 가능성을 제시해 의미가 있다“라고 했다. 또한 신진우 교수는 “최근 메타러닝 방법론들이 기계학습 분야에서 크게 각광을 받고 있는데 주로 영상 데이터에 국한되어 왔었다. 본 연구에서 비영상 데이터에도 범용적으로 동작하는 메터러닝 기술을 개발하여 성공한 것은 앞으로도 관련 분야 연구에 큰 영향을 주리라 기대한다“라고 덧붙였다.

연구에 대한 설명이 담긴 비디오를 다음 링크에서 확인할 수 있고, (https://youtu.be/-6y0I1pd6XI) 자세한 정보는 프로젝트 웹사이트에서 볼 수 있다.

(https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/metasense/)

이성주 교수, 신진우 AI대학원 교수, 공태식 박사과정, 김연수 학사과정이 참여한 이번 연구 결과는 2019년 11월 11일 센싱 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회 ACM SenSys에서 발표됐다. (논문명: MetaSense: Few-Shot Adaptation to Untrained Conditions in Deep Mobile Sensing). 이 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단과 정보통신기술진흥센터, 한국연구재단 차세대 정보 컴퓨팅 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

학습되지 않은 환경에서 스스로 학습하는 모바일 센싱 기술 개발

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀이 학습되지 않은 환경에 적은 양의 데이터로 스스로 적응하는 모바일 센싱 학습 기술 <메타센스(MetaSense)>를 개발했다.

모바일 센싱이란 스마트폰과 같은 모바일 기기의 다양한 센서를 이용하여 서비스(예: 수면의 질 평가, 걸음 수 추적 등)를 제공하는 기술이다. 최근 학계에서는 기계학습 기술의 발전과 더불어 우울증 진단, 운동 자세 관리 등 진보된 모바일 센싱의 가능성을 보여줌으로써 모바일 센싱의 범위를 더욱 확장하고 있다.

하지만 이러한 센싱 기술은 아직 널리 쓰이지 못하고 있다. 사용자 개인마다 가지고 있는 모바일 센싱의 환경이 다르기 때문이다. 사람마다 가지고 있는 고유한 생활패턴과 행동방식, 서로 다른 모바일 기기와 그 사양은 센서의 값에 큰 영향을 미친다. 다른 센서 값은 사람마다 고유한 센싱 환경을 만들고, 이는 센싱 모델이 미리 학습되지 않은 새로운 환경에서 작동할 때 사용이 어려울 만큼 성능 저하를 일으킨다.

연구팀은 이런 학습되지 않는 환경에서 적은 양의 데이터 (최소 1-2 샘플)만 가지고 적응할 수 있는 '메타러닝 프레임워크'를 제시했다. 메타러닝 (meta learning) 이란 적은 양의 데이터를 가지고도 새로운 지식을 학습할 수 있도록 하는 기계학습 원리다. 연구팀이 제시한 기술은 최신 전이학습 (transfer learning) 기술과 비교하여 18%, 메타러닝 기술과 비교하여 15%의 정확도 성능향상을 보였다.

이성주 교수는 ”최근 활발히 제안되고 있는 다양한 모바일 센싱 서비스가 특정 환경에 의존하지 않고 수많은 실제 사용 환경에서 우수한 성능을 보일 수 있게 해주는 연구다. 모바일 센싱 서비스가 연구에 그치지 않고 실제 많은 사람들에게 사용될 수 있는 가능성을 제시해 의미가 있다“라고 했다. 또한 신진우 교수는 “최근 메타러닝 방법론들이 기계학습 분야에서 크게 각광을 받고 있는데 주로 영상 데이터에 국한되어 왔었다. 본 연구에서 비영상 데이터에도 범용적으로 동작하는 메터러닝 기술을 개발하여 성공한 것은 앞으로도 관련 분야 연구에 큰 영향을 주리라 기대한다“라고 덧붙였다.

연구에 대한 설명이 담긴 비디오를 다음 링크에서 확인할 수 있고, (https://youtu.be/-6y0I1pd6XI) 자세한 정보는 프로젝트 웹사이트에서 볼 수 있다.

(https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/metasense/)

이성주 교수, 신진우 AI대학원 교수, 공태식 박사과정, 김연수 학사과정이 참여한 이번 연구 결과는 2019년 11월 11일 센싱 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회 ACM SenSys에서 발표됐다. (논문명: MetaSense: Few-Shot Adaptation to Untrained Conditions in Deep Mobile Sensing). 이 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단과 정보통신기술진흥센터, 한국연구재단 차세대 정보 컴퓨팅 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.09

조회수 18446

-

세관 통관 속임수 적발하는 알고리즘 개발

우리대학 전산학부 차미영 교수 연구팀이 면세범위 초과 물품, 위장 반입, 원산지 조작 등 세관에서 벌어지는 불법적 행위를 빈틈없이 적발할 수 있는 기술을 개발했다.

차 교수는 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영) 수리 및 계산과학 연구단 데이터 사이언스 그룹 CI(Chief Investigator)을 맡아 세계관세기구(WCO‧World Customs Organization)와의 협업을 통해 스마트 관세 행정을 위한 알고리즘 개발을 마쳤다.

데이터 사이언스 그룹은 2019년 9월부터 WCO의 바꾸다(BACUDA) 프로젝트(*한국정부가 WCO에 공여하는 세관협력기금(Customs Cooperation Fund of Korea)로 설립, 운영)에 참여해 알고리즘 개발을 주도해왔다.

WCO는 지난 2월 홈페이지 기사를 통해 “세관 데이터 분석(BAnd of CUstoms Data Analysis)의 앞 글자를 따서 바꾸다 프로젝트로 이름 지었다”며 “한글로는 ‘변화’를 뜻하는 것처럼 스마트 관세 체계로의 변화를 추구하는 회원국들을 돕기 위해 데이터과학자들과 협업을 시작했다”고 프로젝트의 취지를 알렸다.

IBS가 WCO, 대만 국립성공대(NKCU‧National Cheng Kung University)와 함께 개발한 알고리즘 데이트(DATE DATE : Dual-Attentive Tree-aware Embedding for Customs Fraud Detection의 약자)는 불법적 행위 발생 가능성이 높으면서도 세수 확보에 도움이 되는 물품을 우선적으로 선별해 세관원에게 알린다.

기존 알고리즘은 세관 검사 대상만 추천했으나, 데이트는 검사 대상의 선별 이유까지 설명해줌으로써 사기 적발의 근거를 세관원이 충분히 확보할 수 있다는 특징이 있다.

우리대학 산업및시스템공학과(지식서비스공학대학원)을 졸업한 김선동 IBS 연구위원은 “설명력이 훌륭한 데이트는 인간개입(human-in-the-loop)으로 작동하는 현 세관 시스템에 가장 적합한 알고리즘”이라며 “저위험 물품 검사 에 쓰이는 세관원의 불필요한 노동을 줄이고, 복잡한 통관 프로세스를 효율화하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다”고 설명했다.

바꾸다 그룹은 지난 3월 나이지리아의 틴캔(Tin Can)과 온네(Onne) 항구에 데이트를 시범 도입했다. 사전 테스트 결과, 데이트 도입으로 인해 기존의 전수 조사 통관 방법에 비해 40배 이상 효율적으로 세관 사기를 적발할 수 있음이 확인됐다. 시범운영을 마치면 알고리즘을 개선하고, 기술이전을 통해 WCO 회원국 대상으로 확대 적용해나갈 계획이다.

데이터 사이언스 그룹은 데이트 개발 성과를 오는 8월 데이터 마이닝 및 인공지능 분야의 최고 학술대회인 ACM SIGKDD(The Association for Computing Machinery’s Special Interest Group on Knowledge Discovery and Data Mining) 2020에서 발표할 예정이다.

차미영 CI는 “데이트는 세관원들의 물품 검사 및 적발된 수입자와의 소통을 도와줌으로써 스마트 세관 행정 정착에 큰 기여를 할 것”이라며 “향후 물품의 X선 이미지를 활용하거나, 전이 학습(Transfer learning)을 통해 여러 국가의 통관 데이터를 함께 활용하는 방법까지 추가해 알고리즘의 정확성을 높여나갈 계획”이라고 말했다.

세관 통관 속임수 적발하는 알고리즘 개발

우리대학 전산학부 차미영 교수 연구팀이 면세범위 초과 물품, 위장 반입, 원산지 조작 등 세관에서 벌어지는 불법적 행위를 빈틈없이 적발할 수 있는 기술을 개발했다.

차 교수는 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영) 수리 및 계산과학 연구단 데이터 사이언스 그룹 CI(Chief Investigator)을 맡아 세계관세기구(WCO‧World Customs Organization)와의 협업을 통해 스마트 관세 행정을 위한 알고리즘 개발을 마쳤다.

데이터 사이언스 그룹은 2019년 9월부터 WCO의 바꾸다(BACUDA) 프로젝트(*한국정부가 WCO에 공여하는 세관협력기금(Customs Cooperation Fund of Korea)로 설립, 운영)에 참여해 알고리즘 개발을 주도해왔다.

WCO는 지난 2월 홈페이지 기사를 통해 “세관 데이터 분석(BAnd of CUstoms Data Analysis)의 앞 글자를 따서 바꾸다 프로젝트로 이름 지었다”며 “한글로는 ‘변화’를 뜻하는 것처럼 스마트 관세 체계로의 변화를 추구하는 회원국들을 돕기 위해 데이터과학자들과 협업을 시작했다”고 프로젝트의 취지를 알렸다.

IBS가 WCO, 대만 국립성공대(NKCU‧National Cheng Kung University)와 함께 개발한 알고리즘 데이트(DATE DATE : Dual-Attentive Tree-aware Embedding for Customs Fraud Detection의 약자)는 불법적 행위 발생 가능성이 높으면서도 세수 확보에 도움이 되는 물품을 우선적으로 선별해 세관원에게 알린다.

기존 알고리즘은 세관 검사 대상만 추천했으나, 데이트는 검사 대상의 선별 이유까지 설명해줌으로써 사기 적발의 근거를 세관원이 충분히 확보할 수 있다는 특징이 있다.

우리대학 산업및시스템공학과(지식서비스공학대학원)을 졸업한 김선동 IBS 연구위원은 “설명력이 훌륭한 데이트는 인간개입(human-in-the-loop)으로 작동하는 현 세관 시스템에 가장 적합한 알고리즘”이라며 “저위험 물품 검사 에 쓰이는 세관원의 불필요한 노동을 줄이고, 복잡한 통관 프로세스를 효율화하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다”고 설명했다.

바꾸다 그룹은 지난 3월 나이지리아의 틴캔(Tin Can)과 온네(Onne) 항구에 데이트를 시범 도입했다. 사전 테스트 결과, 데이트 도입으로 인해 기존의 전수 조사 통관 방법에 비해 40배 이상 효율적으로 세관 사기를 적발할 수 있음이 확인됐다. 시범운영을 마치면 알고리즘을 개선하고, 기술이전을 통해 WCO 회원국 대상으로 확대 적용해나갈 계획이다.

데이터 사이언스 그룹은 데이트 개발 성과를 오는 8월 데이터 마이닝 및 인공지능 분야의 최고 학술대회인 ACM SIGKDD(The Association for Computing Machinery’s Special Interest Group on Knowledge Discovery and Data Mining) 2020에서 발표할 예정이다.

차미영 CI는 “데이트는 세관원들의 물품 검사 및 적발된 수입자와의 소통을 도와줌으로써 스마트 세관 행정 정착에 큰 기여를 할 것”이라며 “향후 물품의 X선 이미지를 활용하거나, 전이 학습(Transfer learning)을 통해 여러 국가의 통관 데이터를 함께 활용하는 방법까지 추가해 알고리즘의 정확성을 높여나갈 계획”이라고 말했다.

2020.06.01

조회수 14113

-

한동수 교수, ACM CoNEXT 2020 학술대회 프로그램 체어 선임

우리 대학 전기및전자공학부 한동수 교수가 제16회 ACM CoNEXT (International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies) 프로그램 체어 (PC Chair) 로 선임됐다.

ACM CoNEXT 학술대회는 ACM의 컴퓨터 네트워크 전문가 그룹 (SIG)인 ACM SIGCOMM에서 주최하는 대표적 학회 중 하나로 한국정보과학회에서는 최우수 학술대회로 분류되고 있다. 한동수 교수는 아시아 기관 출신으로서는 대회 역사상 처음으로 프로그램 체어로 선임됐다.

한 교수는 Max Planck Institute for Informatics의 Anja Feldmann 교수와 공동 프로그램 위원장 직을 수행하며, 본 학술대회 프로그램 구성을 위하여 우리대학 전기및전자공학부 김성민 교수를 포함한 세계적 연구자 40명을 프로그램 위원으로 선임했다.

본 학술대회의 논문 투고는 6월말에 이루어지며, 학술대회는 12월 1-4일에 개최된다.

ACM CoNEXT 2020 학회 홈페이지 : https://conferences2.sigcomm.org/co-next/2020/#!/home

한동수 교수, ACM CoNEXT 2020 학술대회 프로그램 체어 선임

우리 대학 전기및전자공학부 한동수 교수가 제16회 ACM CoNEXT (International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies) 프로그램 체어 (PC Chair) 로 선임됐다.

ACM CoNEXT 학술대회는 ACM의 컴퓨터 네트워크 전문가 그룹 (SIG)인 ACM SIGCOMM에서 주최하는 대표적 학회 중 하나로 한국정보과학회에서는 최우수 학술대회로 분류되고 있다. 한동수 교수는 아시아 기관 출신으로서는 대회 역사상 처음으로 프로그램 체어로 선임됐다.

한 교수는 Max Planck Institute for Informatics의 Anja Feldmann 교수와 공동 프로그램 위원장 직을 수행하며, 본 학술대회 프로그램 구성을 위하여 우리대학 전기및전자공학부 김성민 교수를 포함한 세계적 연구자 40명을 프로그램 위원으로 선임했다.

본 학술대회의 논문 투고는 6월말에 이루어지며, 학술대회는 12월 1-4일에 개최된다.

ACM CoNEXT 2020 학회 홈페이지 : https://conferences2.sigcomm.org/co-next/2020/#!/home

2020.05.28

조회수 18869

-

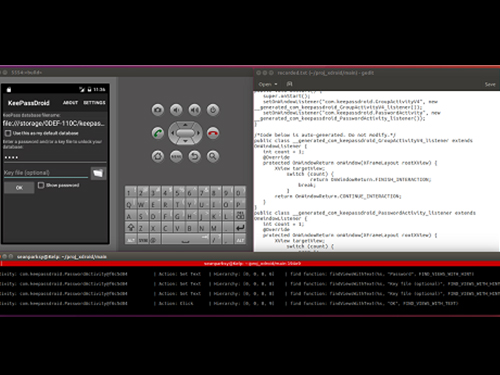

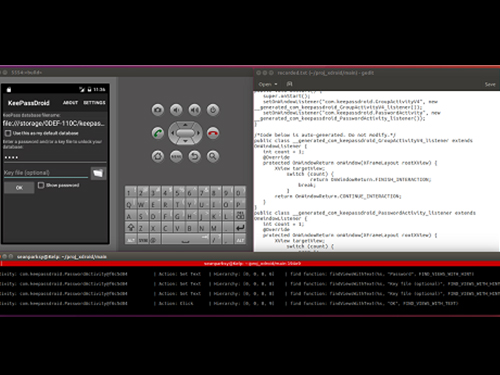

이성주 교수, 앱 시제품 제작 생산성 200배 향상 기술 개발

〈 박수영 연구원, 이성주 교수 〉

〈 김동휘 연구원 〉

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀 스마트폰 앱 개발에서 필수적인 시제품 제작 과정을 획기적으로 줄여 생산성을 200배 이상 높일 수 있는 기술을 개발했다.

김동휘, 박수영 박사과정, 고지훈 석사과정, 미국 버팔로 대학 스티브 고(Steve Ko) 교수가 참여한 이번 연구 결과는 인간-컴퓨터 상호작용, 사용자 인터페이스 분야 국제학회 ACM UIST에서 10월 21일 발표됐다. (논문명 : X-Droid: A Quick and Easy Android Prototyping Framework with a Single-App Illusion)

새로운 아이디어가 스마트폰 앱으로 만들어지기까지는 수많은 시간과 자원, 인력이 필요하지만 정작 앱을 만들어도 소비자의 수요를 충족시키지 못하거나 시장의 흐름을 놓치면 자원만 낭비하는 경우가 많다.

이러한 이유로 보통은 정식으로 제품을 개발하기 전에 작은 규모로 시제품을 먼저 개발해 시장성을 시험해보곤 한다. 아이디어와 신제품이 범람하는 환경에서 시제품을 빠르고 정확하게 만드는 것이 개발사 입장에서는 매우 중요한 일이다.

시제품 제작에 특화된 도구도 많아 쓰이는 도구, 서비스가 수천 가지가 넘는다. 이는 그만큼 업계에서 시제품 구현에 관심이 많고 수요가 많다는 것을 뜻한다.

그러나 기존에 존재하던 수많은 도구의 도움을 받더라도 결국 기능은 직접 구현해야 한다. 디자인이나 아이디어를 차용할 수는 있어도 프로그램은 시중에 공개되지 않은 이상 전부 직접 만들어야 한다.

이성주 교수 연구팀이 개발한 기술은 바로 이러한 한계를 극복했다. 연구팀은 이미 수백만 개에 달하는 스마트폰 앱들이 시장에 출시된 점에 착안해 새 앱 시제품을 만들 때 기존 앱의 기능을 추출해 활용할 수 있도록 하는 데 성공했다.

앱 개발자는 이 기술을 활용해 다양한 시제품 앱들을 만들어 시험해보고 가장 유용한 안을 선정해 정식으로 개발할 수 있다. 만약 다른 앱에서 추출한 기능을 포함한 시제품 앱을 그대로 출시하고자 한다면 기능을 추출해온 앱 개발자의 동의가 필요하지만, 배포하지 않고 내부에서 시험하는 것만으로도 정식 개발의 실패 가능성을 크게 줄일 수 있다.

연구팀의 기술은 기존 앱에서 필요한 기능이 있을 때 그 앱을 시연하면 자동으로 해당 기능이 추출되고 개발자가 활용할 수 있는 프로그램 코드로 변환된다.

예를 들어 스마트폰 사용자의 수면을 감지해 자동으로 알림을 끄는 기능의 시제품을 만들기 위해서는 수면 상태를 추적하는 복잡한 기술이 필요하지만, 연구팀의 기술을 활용하면 단순히 시중의 수면 분석 앱으로부터 해당 기능을 추출해 시제품 제작에 활용할 수 있다.

연구팀은 현직 스마트폰 앱 개발자와의 실험을 통해 최소 1만 줄 이상의 프로그램 코드 작성이 필요한 개발 과정을 연구팀이 개발한 기술을 적용하면 불과 50여 줄의 코드 작성으로도 시제품을 개발할 수 있음을 확인했다.

이는 시제품 앱 개발에 필요한 프로그램 작성이 200배가량 줄어든 것으로 기존의 스마트폰 앱들을 활용하고 기계가 자동으로 프로그램을 작성하도록 함으로써 개발 비용을 획기적으로 줄인 것이다.

이성주 교수는 “기존 다른 앱의 기능을 코드 없이도 구현할 수 있는 기술로 시연을 통한 프로그래밍 기술을 활용하고 또 다른 앱과의 상호작용이 모두 백그라운드에서 이루어지게 하는 기술이다”라며 “개발자가 실제로는 자신의 앱과 다른 앱을 동시에 다루지만 마치 한 개의 앱으로 작업하는 듯한 효과가 있었으며, 새 앱 기능을 손쉽고 빠르게 구현해 더 많은 유용한 앱 출현을 기대할 수 있게 됐다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 산업통상자원부, 한국산업기술진흥원 국제공동기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

연구에 대한 설명과 시연이 담긴 비디오를 다음 링크에서 확인할 수 있고, ( https://www.youtube.com/watch?v=5pF5kGq-lDU ) 자세한 정보는 프로젝트 웹사이트에서 볼 수 있다. ( https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/xdroid/ )

□ 그림 설명

그림1. 연구팀이 개발한 기술이 구현된 개발자 도구

이성주 교수, 앱 시제품 제작 생산성 200배 향상 기술 개발

〈 박수영 연구원, 이성주 교수 〉

〈 김동휘 연구원 〉

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀 스마트폰 앱 개발에서 필수적인 시제품 제작 과정을 획기적으로 줄여 생산성을 200배 이상 높일 수 있는 기술을 개발했다.

김동휘, 박수영 박사과정, 고지훈 석사과정, 미국 버팔로 대학 스티브 고(Steve Ko) 교수가 참여한 이번 연구 결과는 인간-컴퓨터 상호작용, 사용자 인터페이스 분야 국제학회 ACM UIST에서 10월 21일 발표됐다. (논문명 : X-Droid: A Quick and Easy Android Prototyping Framework with a Single-App Illusion)

새로운 아이디어가 스마트폰 앱으로 만들어지기까지는 수많은 시간과 자원, 인력이 필요하지만 정작 앱을 만들어도 소비자의 수요를 충족시키지 못하거나 시장의 흐름을 놓치면 자원만 낭비하는 경우가 많다.

이러한 이유로 보통은 정식으로 제품을 개발하기 전에 작은 규모로 시제품을 먼저 개발해 시장성을 시험해보곤 한다. 아이디어와 신제품이 범람하는 환경에서 시제품을 빠르고 정확하게 만드는 것이 개발사 입장에서는 매우 중요한 일이다.

시제품 제작에 특화된 도구도 많아 쓰이는 도구, 서비스가 수천 가지가 넘는다. 이는 그만큼 업계에서 시제품 구현에 관심이 많고 수요가 많다는 것을 뜻한다.

그러나 기존에 존재하던 수많은 도구의 도움을 받더라도 결국 기능은 직접 구현해야 한다. 디자인이나 아이디어를 차용할 수는 있어도 프로그램은 시중에 공개되지 않은 이상 전부 직접 만들어야 한다.

이성주 교수 연구팀이 개발한 기술은 바로 이러한 한계를 극복했다. 연구팀은 이미 수백만 개에 달하는 스마트폰 앱들이 시장에 출시된 점에 착안해 새 앱 시제품을 만들 때 기존 앱의 기능을 추출해 활용할 수 있도록 하는 데 성공했다.

앱 개발자는 이 기술을 활용해 다양한 시제품 앱들을 만들어 시험해보고 가장 유용한 안을 선정해 정식으로 개발할 수 있다. 만약 다른 앱에서 추출한 기능을 포함한 시제품 앱을 그대로 출시하고자 한다면 기능을 추출해온 앱 개발자의 동의가 필요하지만, 배포하지 않고 내부에서 시험하는 것만으로도 정식 개발의 실패 가능성을 크게 줄일 수 있다.

연구팀의 기술은 기존 앱에서 필요한 기능이 있을 때 그 앱을 시연하면 자동으로 해당 기능이 추출되고 개발자가 활용할 수 있는 프로그램 코드로 변환된다.

예를 들어 스마트폰 사용자의 수면을 감지해 자동으로 알림을 끄는 기능의 시제품을 만들기 위해서는 수면 상태를 추적하는 복잡한 기술이 필요하지만, 연구팀의 기술을 활용하면 단순히 시중의 수면 분석 앱으로부터 해당 기능을 추출해 시제품 제작에 활용할 수 있다.

연구팀은 현직 스마트폰 앱 개발자와의 실험을 통해 최소 1만 줄 이상의 프로그램 코드 작성이 필요한 개발 과정을 연구팀이 개발한 기술을 적용하면 불과 50여 줄의 코드 작성으로도 시제품을 개발할 수 있음을 확인했다.

이는 시제품 앱 개발에 필요한 프로그램 작성이 200배가량 줄어든 것으로 기존의 스마트폰 앱들을 활용하고 기계가 자동으로 프로그램을 작성하도록 함으로써 개발 비용을 획기적으로 줄인 것이다.

이성주 교수는 “기존 다른 앱의 기능을 코드 없이도 구현할 수 있는 기술로 시연을 통한 프로그래밍 기술을 활용하고 또 다른 앱과의 상호작용이 모두 백그라운드에서 이루어지게 하는 기술이다”라며 “개발자가 실제로는 자신의 앱과 다른 앱을 동시에 다루지만 마치 한 개의 앱으로 작업하는 듯한 효과가 있었으며, 새 앱 기능을 손쉽고 빠르게 구현해 더 많은 유용한 앱 출현을 기대할 수 있게 됐다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 산업통상자원부, 한국산업기술진흥원 국제공동기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

연구에 대한 설명과 시연이 담긴 비디오를 다음 링크에서 확인할 수 있고, ( https://www.youtube.com/watch?v=5pF5kGq-lDU ) 자세한 정보는 프로젝트 웹사이트에서 볼 수 있다. ( https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/xdroid/ )

□ 그림 설명

그림1. 연구팀이 개발한 기술이 구현된 개발자 도구

2019.11.12

조회수 26931

정송 교수 연구팀, 아시아대학 최초 ACM MobiSys 2021 Best Paper Award 수상

우리 대학 AI대학원과 전기및전자공학부 소속 정송 교수 연구실의 김세연 박사과정생과 이경한 박사졸업생 (현 서울대 전기정보공학부 부교수)이 지난 주 COVID-19으로 인해 온라인으로 개최된 2021년도 ACM MobiSys 학회(https://www.sigmobile.org/mobisys/2021/)에서 Best Paper Award를 수상했다.

ACM MobiSys는 모바일시스템 분야의 최고 학회로서 올해 총 266편의 논문이 제출되어 36개의 논문이 억셉트되었으며 (논문게재율: 21.6%) 이번 정송 교수 연구팀의 Best Paper Award 수상은 19년의 MobiSys 역사상 첫 아시아권 대학의 수상이다. (제1저자 소속 대학 기준)

- 논문명: zTT: Learning-based DVFS with Zero Thermal Throttling for Mobile Devices

(모바일 기기의 열쓰로틀링 방지를 위한 강화 학습 기반의 동적 주파수 할당 기술)

- 논문 저자: 김세연 (KAIST), 빈경민 (서울대), 하상태 (U. of Colorado at Boulder), 이경한 (서울대), 정송 (KAIST)

- 논문 내용:

동적 전압/주파수 할당 기술(Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS)은 운영 체제(OS) 단에서 프로세서 성능을 보장하는 동시에 에너지 소모를 줄이기 위해 동적으로 프로세서의 전압과 주파수를 조절하는 기술이다. 하지만 모바일 기기의 동적 주파수 할당 기술은 두 가지 한계점을 가지고 있다. 첫째, OS 레벨에서 수행되기 때문에 어플리케이션의 성능을 보장하지 못한다. 둘째, 모바일 기기의 특성상 빈번하게 변하는 환경을 반영하지 못하여 과열을 일으켜 열쓰로틀링(Thermal Throttling)을 야기시켜 사용자 경험(QoE)를 크게 감소시킬 수 있다. 특히, 모바일 기기에서 발열 문제는 최신 스마트폰과 같은 고성능 기기의 성능을 크게 떨어뜨리는 고질적인 문제로 알려져 있다. 해당 연구에서는 이러한 기존 기술의 한계를 해결하기 위해 모바일 기기의 과열을 예방하고, 사용자 경험을 보장하는 동시에 에너지 소모를 최소화하기 위해 심층 강화 학습(Deep-Reinforcement Learning) 기반의 동적 주파수 할당 기술을 개발했다. 이는 실시간으로 수집되는 상태 정보를 바탕으로 어플리케이션과 모바일 기기의 동작 환경에 적응하여 안정된 성능을 보장하고, 전력 소모를 크게 줄일 수 있는 기술이다. 연구팀은 해당 연구 기술이 운영 체제나 어플리케이션이 보다 최적화된 성능으로 동작하기 위한 하나의 설정 옵션으로 패키징될 수 있을 것이라고 전망하고 있다.

위 상을 수상한 김세연 박사과정생은 논문에 대해 “5G 스마트폰과 같은 모바일 단말에서 과도한 발열로 인해 발생하는 열쓰로틀링에 따른 급격한 성능 저하 문제를 강화학습 기반의 동적 전압/주파수 스케일링을 통해 획기적으로 해결한 연구”라고 설명했다.

정송 교수는 “사용자 체감 성능을 높이면서 열쓰로틀링으로 인한 급격한 성능 저하를 방지하기 위해서는, 적정한 온도를 유지하기 위한 총전력 소모 범위 내에서 프로세서 컴포넌트 (CPU, GPU 등) 간 최적의 전력 분배를 수행하는 것이 관건이지만, 주변 환경 (주변 온도, 쿨링 상황 등)과 사용자 애플리케이션 특성에 따라 허용 가능한 총 전력 소모 범위와 최적의 전력 분배가 실시간으로 변화하기 때문에 전통적인 제어기법으로는 해결하기 매우 어려운 문제였다”고 부연 설명했다.

연구팀의 이러한 결과는 전력소모 문제로 인공지능 기법의 도입이 어려울 것으로 예상되었던 모바일 플랫폼에서 조차 강화학습 기반의 시스템 제어가 성능 개선에 크게 이바지 할 수 있음을 보임으로써, 차세대 운영체제에 AI/ML 기반 제어 기법들을 적극적으로 도입하기 위한 계기를 마련한 것으로 평가받았다.

2021.07.09 조회수 14400

정송 교수 연구팀, 아시아대학 최초 ACM MobiSys 2021 Best Paper Award 수상

우리 대학 AI대학원과 전기및전자공학부 소속 정송 교수 연구실의 김세연 박사과정생과 이경한 박사졸업생 (현 서울대 전기정보공학부 부교수)이 지난 주 COVID-19으로 인해 온라인으로 개최된 2021년도 ACM MobiSys 학회(https://www.sigmobile.org/mobisys/2021/)에서 Best Paper Award를 수상했다.

ACM MobiSys는 모바일시스템 분야의 최고 학회로서 올해 총 266편의 논문이 제출되어 36개의 논문이 억셉트되었으며 (논문게재율: 21.6%) 이번 정송 교수 연구팀의 Best Paper Award 수상은 19년의 MobiSys 역사상 첫 아시아권 대학의 수상이다. (제1저자 소속 대학 기준)

- 논문명: zTT: Learning-based DVFS with Zero Thermal Throttling for Mobile Devices

(모바일 기기의 열쓰로틀링 방지를 위한 강화 학습 기반의 동적 주파수 할당 기술)

- 논문 저자: 김세연 (KAIST), 빈경민 (서울대), 하상태 (U. of Colorado at Boulder), 이경한 (서울대), 정송 (KAIST)

- 논문 내용:

동적 전압/주파수 할당 기술(Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS)은 운영 체제(OS) 단에서 프로세서 성능을 보장하는 동시에 에너지 소모를 줄이기 위해 동적으로 프로세서의 전압과 주파수를 조절하는 기술이다. 하지만 모바일 기기의 동적 주파수 할당 기술은 두 가지 한계점을 가지고 있다. 첫째, OS 레벨에서 수행되기 때문에 어플리케이션의 성능을 보장하지 못한다. 둘째, 모바일 기기의 특성상 빈번하게 변하는 환경을 반영하지 못하여 과열을 일으켜 열쓰로틀링(Thermal Throttling)을 야기시켜 사용자 경험(QoE)를 크게 감소시킬 수 있다. 특히, 모바일 기기에서 발열 문제는 최신 스마트폰과 같은 고성능 기기의 성능을 크게 떨어뜨리는 고질적인 문제로 알려져 있다. 해당 연구에서는 이러한 기존 기술의 한계를 해결하기 위해 모바일 기기의 과열을 예방하고, 사용자 경험을 보장하는 동시에 에너지 소모를 최소화하기 위해 심층 강화 학습(Deep-Reinforcement Learning) 기반의 동적 주파수 할당 기술을 개발했다. 이는 실시간으로 수집되는 상태 정보를 바탕으로 어플리케이션과 모바일 기기의 동작 환경에 적응하여 안정된 성능을 보장하고, 전력 소모를 크게 줄일 수 있는 기술이다. 연구팀은 해당 연구 기술이 운영 체제나 어플리케이션이 보다 최적화된 성능으로 동작하기 위한 하나의 설정 옵션으로 패키징될 수 있을 것이라고 전망하고 있다.

위 상을 수상한 김세연 박사과정생은 논문에 대해 “5G 스마트폰과 같은 모바일 단말에서 과도한 발열로 인해 발생하는 열쓰로틀링에 따른 급격한 성능 저하 문제를 강화학습 기반의 동적 전압/주파수 스케일링을 통해 획기적으로 해결한 연구”라고 설명했다.

정송 교수는 “사용자 체감 성능을 높이면서 열쓰로틀링으로 인한 급격한 성능 저하를 방지하기 위해서는, 적정한 온도를 유지하기 위한 총전력 소모 범위 내에서 프로세서 컴포넌트 (CPU, GPU 등) 간 최적의 전력 분배를 수행하는 것이 관건이지만, 주변 환경 (주변 온도, 쿨링 상황 등)과 사용자 애플리케이션 특성에 따라 허용 가능한 총 전력 소모 범위와 최적의 전력 분배가 실시간으로 변화하기 때문에 전통적인 제어기법으로는 해결하기 매우 어려운 문제였다”고 부연 설명했다.

연구팀의 이러한 결과는 전력소모 문제로 인공지능 기법의 도입이 어려울 것으로 예상되었던 모바일 플랫폼에서 조차 강화학습 기반의 시스템 제어가 성능 개선에 크게 이바지 할 수 있음을 보임으로써, 차세대 운영체제에 AI/ML 기반 제어 기법들을 적극적으로 도입하기 위한 계기를 마련한 것으로 평가받았다.

2021.07.09 조회수 14400 전산학부 김대화 석사과정, ACM CHI 2021 학회 Honorable Mention Award 수상

우리 대학 전산학부 이기혁 교수 연구팀이 가상환경에서 안테나의 반사 손실을 이용해 사용자의 핀치 제스처를 정밀하게 감지하는 방법에 대해 연구했다고 밝혔다. (논문명: ‘AtaTouch: Robust Finger Pinch Detection for a VR Controller Using RF Return Loss’’)

이 교수 연구팀 소속 김대화 석사과정 학생이 제1저자로 참여한 이번 연구는 국제학회 ACM CHI 2021 (ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems)에 게재되고 Honorable Mention Award를 수상했다. ACM CHI 학회는 Human-Computer Interaction 분야의 최고 권위 학회로, Honorable Mention Award는 전체 논문 중 상위 5%의 논문에 주어지는 상이다.

가상환경에서 컨트롤러는 정확한 손 위치 추정과 햅틱 피드백을 통한 몰입형 가상현실을 가능하게 하고, 버튼 및 조이스틱과 같은 추가 입력을 제공하기 때문에 많은 장점이 있다. 컨트롤러의 장점을 유지하면서 자연스러운 상호작용을 지원하기 위해, 최신 감지 기술들은 컨트롤러를 든 상태에서 사용자의 손가락을 트래킹하고 손 제스처를 감지한다. 손 제스처들 중 핀치 제스처(엄지손가락과 다른 손가락이 서로 맞닿아 꼬집는 듯한 손동작)는 조그마한 움직임에도 큰 햅틱 변화를 내기 때문에 가상환경에서 버튼을 누르거나, 컨트롤 막대를 조절하고, 작은 가상 물체를 정교하게 움직이게 하며, 텍스트 입력을 하는 등의 많은 상황에서 유용하게 이용된다.

하지만 기존의 감지 기술들은 두 손가락의 터치 유무를 정밀하게 구분하는데 어려움이 있다. 빈번한 터치 구분 오류는 사용자들이 실패를 보상하기 위해 손가락을 평소보다 멀리 떨어뜨리거나 두 손가락을 세게 치도록 만들고, 그에따라 사용자는 상호작용 중 피로감을 느끼게 된다.

이번 논문은 전자기적으로 결합된 손과 안테나의 임피던스 변화를 이용하기 때문에, 기존의 핀치 제스처 감지 방식의 한계를 극복하고 정밀한 손가락의 터치 감지를 가능하게 한다. 두 손가락의 터치를 구분하는 원리는 다음과 같다. 사용자의 손을 안테나에 가까이 가져가면, 각각의 인덕터 성분으로 인해 안테나와 손가락의 임피던스가 결합된다. 두 손가락이 맞닿은지 혹은 떨어졌는지 여부에 따라 손가락의 전기용량 성분이 달라지고, 그에 따라 안테나의 반사 손실이 달라진다(그림1). 안테나에서 전파가 전송될 때 매질의 임피던스의 차이로 인해 일부는 반사되고 일부는 전송되는데, 손가락의 터치 여부에 따른 임피던스 변화에 의해 반사되는 전파의 양이 달라지기 때문에 반사손실의 변화를 측정할 수 있는 것이다.

연구팀은 프로토타입 컨트롤러를 개발(그림2)하여 그의 성능을 평가했다. 12명의 피실험자를 대상으로 한 실험에서 96.4%의 터치 구분 정확도를 확인했다. 또한, 가상블록을 옮기는 실제 가상환경 시나리오에서 낮은 오류율을 보였고, 실험참가자들은 민감하고 가벼운 상호작용이 가능했다고 응답했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다. (No.2020-0-00537, Development of 5G based low latency device – edge cloud interaction technology).

- 논문 관련 정보: https://daehwa.github.io/atatouch

2021.04.05 조회수 81354

전산학부 김대화 석사과정, ACM CHI 2021 학회 Honorable Mention Award 수상

우리 대학 전산학부 이기혁 교수 연구팀이 가상환경에서 안테나의 반사 손실을 이용해 사용자의 핀치 제스처를 정밀하게 감지하는 방법에 대해 연구했다고 밝혔다. (논문명: ‘AtaTouch: Robust Finger Pinch Detection for a VR Controller Using RF Return Loss’’)

이 교수 연구팀 소속 김대화 석사과정 학생이 제1저자로 참여한 이번 연구는 국제학회 ACM CHI 2021 (ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems)에 게재되고 Honorable Mention Award를 수상했다. ACM CHI 학회는 Human-Computer Interaction 분야의 최고 권위 학회로, Honorable Mention Award는 전체 논문 중 상위 5%의 논문에 주어지는 상이다.

가상환경에서 컨트롤러는 정확한 손 위치 추정과 햅틱 피드백을 통한 몰입형 가상현실을 가능하게 하고, 버튼 및 조이스틱과 같은 추가 입력을 제공하기 때문에 많은 장점이 있다. 컨트롤러의 장점을 유지하면서 자연스러운 상호작용을 지원하기 위해, 최신 감지 기술들은 컨트롤러를 든 상태에서 사용자의 손가락을 트래킹하고 손 제스처를 감지한다. 손 제스처들 중 핀치 제스처(엄지손가락과 다른 손가락이 서로 맞닿아 꼬집는 듯한 손동작)는 조그마한 움직임에도 큰 햅틱 변화를 내기 때문에 가상환경에서 버튼을 누르거나, 컨트롤 막대를 조절하고, 작은 가상 물체를 정교하게 움직이게 하며, 텍스트 입력을 하는 등의 많은 상황에서 유용하게 이용된다.

하지만 기존의 감지 기술들은 두 손가락의 터치 유무를 정밀하게 구분하는데 어려움이 있다. 빈번한 터치 구분 오류는 사용자들이 실패를 보상하기 위해 손가락을 평소보다 멀리 떨어뜨리거나 두 손가락을 세게 치도록 만들고, 그에따라 사용자는 상호작용 중 피로감을 느끼게 된다.

이번 논문은 전자기적으로 결합된 손과 안테나의 임피던스 변화를 이용하기 때문에, 기존의 핀치 제스처 감지 방식의 한계를 극복하고 정밀한 손가락의 터치 감지를 가능하게 한다. 두 손가락의 터치를 구분하는 원리는 다음과 같다. 사용자의 손을 안테나에 가까이 가져가면, 각각의 인덕터 성분으로 인해 안테나와 손가락의 임피던스가 결합된다. 두 손가락이 맞닿은지 혹은 떨어졌는지 여부에 따라 손가락의 전기용량 성분이 달라지고, 그에 따라 안테나의 반사 손실이 달라진다(그림1). 안테나에서 전파가 전송될 때 매질의 임피던스의 차이로 인해 일부는 반사되고 일부는 전송되는데, 손가락의 터치 여부에 따른 임피던스 변화에 의해 반사되는 전파의 양이 달라지기 때문에 반사손실의 변화를 측정할 수 있는 것이다.

연구팀은 프로토타입 컨트롤러를 개발(그림2)하여 그의 성능을 평가했다. 12명의 피실험자를 대상으로 한 실험에서 96.4%의 터치 구분 정확도를 확인했다. 또한, 가상블록을 옮기는 실제 가상환경 시나리오에서 낮은 오류율을 보였고, 실험참가자들은 민감하고 가벼운 상호작용이 가능했다고 응답했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다. (No.2020-0-00537, Development of 5G based low latency device – edge cloud interaction technology).

- 논문 관련 정보: https://daehwa.github.io/atatouch

2021.04.05 조회수 81354 국내 최초로 ACM UIST서 최우수논문상 수상

우리 대학 산업디자인학과 안드리아 비앙키(Andrea Bianchi) 교수 연구팀이 지난달 23일 온라인으로 개최된 인간-컴퓨터 상호작용 분야 최우수 국제학술대회인 `ACM UIST 2020(The ACM Symposium on User Interface Software & Technology)'에서 상위 1%에게 주어지는 `최우수논문상(Best Paper Award)'을 수상했다고 18일 밝혔다.

ACM UIST에서 우리나라 주관기관이 최우수논문상을 수상한 것은 이번이 처음이다. 컨트롤러의 휨 강성을 실시간으로 조절해 가상 환경에서 사용자가 손으로 쥐고 움직이는 가상 물체를 사실적으로 체험할 수 있는 VR(가상현실) 컨트롤러인 `엘라스틱(ElaStick)'을 개발한 공로를 인정받았기 때문이다. (논문명 : ElaStick: A Handheld Variable Stiffness Display for Rendering Dynamic Haptic Response of Flexible Object)

이번 연구에는 산업디자인학과 유능 석사과정 학생이 제1 저자로 참여했다. 기존의 VR 컨트롤러 연구는 손에 쥐고 있는 가상 물체의 무게, 모양, 움직임을 표현하는 데에만 집중돼있어 사용자가 가상 물체를 쥐고 휘두를 때 발생하는 진동이나 갑작스럽게 움직임을 멈출 때 생기는 반동 등을 재현하는 데 많은 제약이 따랐다.

이 같은 문제점을 해결하고 높은 수준의 동역학적 반응을 제공하기 위해서는 물체의 모양, 크기, 재질과 관련된 물체의 강성을 고려해야 한다. 연구팀이 개발한 `엘라스틱(ElaStick)'은 모든 방향으로 자유롭게 휘어지는 구조물에 4개의 케이블을 연결하고, 각 케이블의 물질 조성을 조절해 전체 컨트롤러의 휨 강성 조절이 가능하다. 따라서 이 기술을 적용해 가상 환경에서 실시간으로 다양한 모양 및 크기를 가지는 가상 물체의 사실적인 일루젼(illusion)을 구현하는 데 성공했다.

연구팀은 엘라스틱(ElaStick)을 활용해 강성 변화에 따른 사용자들의 인지능력을 측정하는 한편 가상 물체를 재현했을 때 VR 경험의 사실감과 몰입감 그리고 즐거움이 크게 향상되는 것을 실험적으로 확인했다.

안드리아 교수는 "미국 MIT, 마이크로소프트, 독일 막스 플랑크 연구소 등 저명한 대학과 기관이 수상한 바 있는 UIST 최우수논문상을 국내 최초로 수상하게 돼 매우 기쁘다ˮ고 말했다. 그는 또 "엘라스틱(ElaStick)은 향후 원격 로봇수술, 의료수술, 게임 등 다양한 가상 환경에서 실용적이면서도 상업적 활용 가치를 기대할 수 있다ˮ고 덧붙였다.

한편, 이번 `ACM UIST 2020'에서 KAIST 산업디자인학과는 안드리아 교수팀의 최우수논문상 수상 외에도 남택진 교수 연구팀이 `어너러블멘션(Honorable Mention)' 논문상을 받았다.

남택진 산업디자인학과장은 "총 7개의 논문상 중 국내 최초의 최우수논문상 수상과 어너러블멘션 논문상의 동시 수상은 KAIST 산업디자인학과의 위상과 연구 우수성을 입증한 결과ˮ라고 강조했다.

관련 유튜브 영상: https://youtu.be/jfIsgFb6hTY

2020.11.20 조회수 33470

국내 최초로 ACM UIST서 최우수논문상 수상

우리 대학 산업디자인학과 안드리아 비앙키(Andrea Bianchi) 교수 연구팀이 지난달 23일 온라인으로 개최된 인간-컴퓨터 상호작용 분야 최우수 국제학술대회인 `ACM UIST 2020(The ACM Symposium on User Interface Software & Technology)'에서 상위 1%에게 주어지는 `최우수논문상(Best Paper Award)'을 수상했다고 18일 밝혔다.

ACM UIST에서 우리나라 주관기관이 최우수논문상을 수상한 것은 이번이 처음이다. 컨트롤러의 휨 강성을 실시간으로 조절해 가상 환경에서 사용자가 손으로 쥐고 움직이는 가상 물체를 사실적으로 체험할 수 있는 VR(가상현실) 컨트롤러인 `엘라스틱(ElaStick)'을 개발한 공로를 인정받았기 때문이다. (논문명 : ElaStick: A Handheld Variable Stiffness Display for Rendering Dynamic Haptic Response of Flexible Object)

이번 연구에는 산업디자인학과 유능 석사과정 학생이 제1 저자로 참여했다. 기존의 VR 컨트롤러 연구는 손에 쥐고 있는 가상 물체의 무게, 모양, 움직임을 표현하는 데에만 집중돼있어 사용자가 가상 물체를 쥐고 휘두를 때 발생하는 진동이나 갑작스럽게 움직임을 멈출 때 생기는 반동 등을 재현하는 데 많은 제약이 따랐다.

이 같은 문제점을 해결하고 높은 수준의 동역학적 반응을 제공하기 위해서는 물체의 모양, 크기, 재질과 관련된 물체의 강성을 고려해야 한다. 연구팀이 개발한 `엘라스틱(ElaStick)'은 모든 방향으로 자유롭게 휘어지는 구조물에 4개의 케이블을 연결하고, 각 케이블의 물질 조성을 조절해 전체 컨트롤러의 휨 강성 조절이 가능하다. 따라서 이 기술을 적용해 가상 환경에서 실시간으로 다양한 모양 및 크기를 가지는 가상 물체의 사실적인 일루젼(illusion)을 구현하는 데 성공했다.

연구팀은 엘라스틱(ElaStick)을 활용해 강성 변화에 따른 사용자들의 인지능력을 측정하는 한편 가상 물체를 재현했을 때 VR 경험의 사실감과 몰입감 그리고 즐거움이 크게 향상되는 것을 실험적으로 확인했다.

안드리아 교수는 "미국 MIT, 마이크로소프트, 독일 막스 플랑크 연구소 등 저명한 대학과 기관이 수상한 바 있는 UIST 최우수논문상을 국내 최초로 수상하게 돼 매우 기쁘다ˮ고 말했다. 그는 또 "엘라스틱(ElaStick)은 향후 원격 로봇수술, 의료수술, 게임 등 다양한 가상 환경에서 실용적이면서도 상업적 활용 가치를 기대할 수 있다ˮ고 덧붙였다.

한편, 이번 `ACM UIST 2020'에서 KAIST 산업디자인학과는 안드리아 교수팀의 최우수논문상 수상 외에도 남택진 교수 연구팀이 `어너러블멘션(Honorable Mention)' 논문상을 받았다.

남택진 산업디자인학과장은 "총 7개의 논문상 중 국내 최초의 최우수논문상 수상과 어너러블멘션 논문상의 동시 수상은 KAIST 산업디자인학과의 위상과 연구 우수성을 입증한 결과ˮ라고 강조했다.

관련 유튜브 영상: https://youtu.be/jfIsgFb6hTY

2020.11.20 조회수 33470 전산학부 김주호 교수, ACM CSCW 2020 학술대회 논문 위원장 선임

우리 대학 전산학부 김주호 교수가 제 23회 ACM CSCW(Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing) Paper Chair로 선임되어 위원장 직을 수행한다.

ACM CSCW는 ACM의 인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 분야 전문가 그룹인 SIGCHI에서 주최하는 대표적인 학술대회 중 하나로, Google Scholar HCI 분야에서 h5-index 기준 2위에 올라 있는 세계적인 학회다.

김주호 교수는 1986년부터 시작된 학술대회 역사상 처음으로 아시아 기관 출신으로 Paper Chair에 선임됐다. 김 교수는 작년부터 University of Michigan의 Sarita Schoenebeck 교수, Microsoft Research의 Siân Lindley 박사와 공동 Paper Chair로 위원장 직을 수행해 왔으며, CSCW 역사상 처음으로 쿼터 별 논문 데드라인을 도입하고 10월에 개최될 온라인 학회를 준비하고 있다.

김 교수는 Paper Chair로서의 공로를 인정받아 ACM Recognition of Excellent Service 상을 수상하였다.

ACM CSCW 2020 학회 홈페이지: http://cscw.acm.org/2020

2020.09.09 조회수 23806

전산학부 김주호 교수, ACM CSCW 2020 학술대회 논문 위원장 선임

우리 대학 전산학부 김주호 교수가 제 23회 ACM CSCW(Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing) Paper Chair로 선임되어 위원장 직을 수행한다.

ACM CSCW는 ACM의 인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 분야 전문가 그룹인 SIGCHI에서 주최하는 대표적인 학술대회 중 하나로, Google Scholar HCI 분야에서 h5-index 기준 2위에 올라 있는 세계적인 학회다.

김주호 교수는 1986년부터 시작된 학술대회 역사상 처음으로 아시아 기관 출신으로 Paper Chair에 선임됐다. 김 교수는 작년부터 University of Michigan의 Sarita Schoenebeck 교수, Microsoft Research의 Siân Lindley 박사와 공동 Paper Chair로 위원장 직을 수행해 왔으며, CSCW 역사상 처음으로 쿼터 별 논문 데드라인을 도입하고 10월에 개최될 온라인 학회를 준비하고 있다.

김 교수는 Paper Chair로서의 공로를 인정받아 ACM Recognition of Excellent Service 상을 수상하였다.

ACM CSCW 2020 학회 홈페이지: http://cscw.acm.org/2020

2020.09.09 조회수 23806 코로나19 해외유입 확진자 수 예측 기술 개발

최근 전 세계적으로 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 수가 2,000만 명을 넘어선 가운데 최근 국내에서도 코로나19 확진자 수가 급증해 2차 대유행 조짐을 보이면서 정부는 8월 23일부터 전국 대상으로 사회적 거리두기 단계를 2단계로 격상해 시행 중이다.

중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 국내 코로나 누적 확진자 수는 8월 23일 오전 0시 기준으로 총 1만7,399명이다. 이 중 해외유입 감염자 수는 2,716명(8월 22일 오전 0시 기준)으로 전체 확진자의 약 16%를 차지한다. 대륙별로 보면 아시아(중국 외), 미주, 유럽, 아프리카 순이다. 지난 14일 이후 국내 지역 발생 신규확진자 수가 급증하고 있지만 향후 해외유입 확진자 수의 확산추세 또한 결코 장담할 수 없는 상황이다.

이런 가운데 우리 연구진이 해외유입 확진자 수를 예측할 수 있는 관련 기술을 개발했다. 우리 대학 산업및시스템공학과 이재길 교수 연구팀이 코로나19 해외유입 확진자 수를 예측하는 빅데이터‧인공지능(AI) 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

이재길 교수 연구팀이 개발한 이 기술은 해외 각국의 확진자 수와 사망자 수, 해외 각국에서의 코로나19 관련 키워드 검색빈도와 한국으로의 일일 항공편 수, 그리고 해외 각국에서 한국으로의 로밍 고객 입국자 수 등 빅 데이터에 인공지능(AI) 기술을 적용해 향후 2주간의 해외유입 확진자 수를 예측한다.

코로나19 확진자 수가 급증할수록 해외유입에 의한 지역사회 확산의 위험성도 항상 뒤따르기 마련이다. 이에 따라 이재길 교수 연구팀이 개발한 정확한 해외유입 확진자 수 예측기술은 방역 시설 및 격리 시설 확충, 고위험 국가 입국자 관리 정책 등에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대가 크다.

우리 대학 지식서비스공학대학원에 재학 중인 김민석 박사과정 학생이 제1 저자로, 강준혁, 김도영, 송환준, 민향숙, 남영은, 박동민 학생이 제2~제7 저자로 각각 참여한 이번 연구는 최고권위 국제 학술대회 'ACM KDD 2020'의 'AI for COVID-19' 세션에서 오는 24일 발표된다. (논문명 : Hi-COVIDNet: Deep Learning Approach to Predict Inbound COVID-19 Patients and Case Study in South Korea)

해외유입 확진자 수는 다양한 요인에 의해서 영향을 받는다. 일반적으로 해외 각국에서의 코로나19 위험도와 비례하며, 해외 각국에서 한국으로의 입국자 수와도 비례한다. 그러나 코로나19 위험도와 입국자 수를 실시간으로 알아내기에는 많은 제약이 따르므로 연구진은 쉽게 구할 수 있는 종류의 빅데이터를 기반으로 하는 인공지능(AI) 모델을 구축하는 데 성공했다.

연구진은 기본적으로 해외 각국의 코로나19 위험도를 산출할 때, 보고된 확진자 수와 사망자 수를 활용했다. 그러나 이러한 수치는 진단검사 수에 좌우되기 때문에 코로나19 관련 키워드 검색빈도를 같이 입력 데이터로 활용해 해당 국가의 코로나19 위험도를 실시간으로 산출했다.

이와 함께 실시간 입국자 수는 기밀정보로서 외부에 공개되지 않기 때문에 매일 제공되는 한국에 도착하는 항공편수와 로밍 고객 입국자 수를 통해 이를 유추해냈다. 로밍 고객 입국자 수 데이터는 KT로부터 제공 받았지만 KT 고객 입국자만을 포함한다는 한계를 일일 항공편수를 함께 고려함으로써 이 문제를 해소했다.

이밖에 해외유입 확진자 수 예측을 위해서는 국가 간의 지리적 연관성도 매우 중요하게 고려해야 한다. 어느 특정 국가의 코로나19 발병이 이웃 국가로 더 쉽게 전파되며, 국가 간의 교류도 거리에 따라 영향을 받기 때문이다. 연구팀은 이러한 문제해결을 위해 지리적 연관성을 학습하도록 국가-대륙으로 구성되는 지리적 계층구조에 따라 우선 각 대륙으로부터의 해외유입 확진자 수를 정확히 예측함으로써 궁극적으로 전체 해외유입 확진자 수를 정확히 예측하도록 하는 인공지능(AI) 모델을 설계했다. 연구팀은 이 인공지능 모델을 'Hi-COVIDNet'라고 이름 붙였다.

이후 연구팀은 약 한 달 반에 걸친 단기간의 훈련 데이터만으로 생성된 `Hi-COVIDNet'을 통해 향후 2주 동안의 해외유입 확진자 수를 예측한 결과, 이 모델이 기존의 시계열 데이터기반의 예측 기계학습이나 딥러닝 기반의 모델과 비교했을 때 최대 35% 더 높은 정확성을 지니고 있음을 확인했다.

제1 저자인 김민석 박사과정 학생은 "이번 연구는 최신 AI 기술을 코로나19 방역에 적용할 수 있음을 보여준 사례ˮ 라면서 "K-방역의 위상을 높이는데 기여할 것으로 기대한다ˮ 고 밝혔다.

이번 연구는 KAIST 글로벌전략연구소(소장 김정호)의 코로나19 AI 태스크포스팀의 지원을 받았고, KT(담당 변형균 상무)와 과학기술정보통신부(담당 김수정 서기관)의 '코로나19 확산예측 연구 얼라이언스'를 통해 로밍 데이터 세트를 지원받아 이뤄졌다.

2020.08.23 조회수 39603

코로나19 해외유입 확진자 수 예측 기술 개발

최근 전 세계적으로 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 수가 2,000만 명을 넘어선 가운데 최근 국내에서도 코로나19 확진자 수가 급증해 2차 대유행 조짐을 보이면서 정부는 8월 23일부터 전국 대상으로 사회적 거리두기 단계를 2단계로 격상해 시행 중이다.

중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 국내 코로나 누적 확진자 수는 8월 23일 오전 0시 기준으로 총 1만7,399명이다. 이 중 해외유입 감염자 수는 2,716명(8월 22일 오전 0시 기준)으로 전체 확진자의 약 16%를 차지한다. 대륙별로 보면 아시아(중국 외), 미주, 유럽, 아프리카 순이다. 지난 14일 이후 국내 지역 발생 신규확진자 수가 급증하고 있지만 향후 해외유입 확진자 수의 확산추세 또한 결코 장담할 수 없는 상황이다.

이런 가운데 우리 연구진이 해외유입 확진자 수를 예측할 수 있는 관련 기술을 개발했다. 우리 대학 산업및시스템공학과 이재길 교수 연구팀이 코로나19 해외유입 확진자 수를 예측하는 빅데이터‧인공지능(AI) 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

이재길 교수 연구팀이 개발한 이 기술은 해외 각국의 확진자 수와 사망자 수, 해외 각국에서의 코로나19 관련 키워드 검색빈도와 한국으로의 일일 항공편 수, 그리고 해외 각국에서 한국으로의 로밍 고객 입국자 수 등 빅 데이터에 인공지능(AI) 기술을 적용해 향후 2주간의 해외유입 확진자 수를 예측한다.

코로나19 확진자 수가 급증할수록 해외유입에 의한 지역사회 확산의 위험성도 항상 뒤따르기 마련이다. 이에 따라 이재길 교수 연구팀이 개발한 정확한 해외유입 확진자 수 예측기술은 방역 시설 및 격리 시설 확충, 고위험 국가 입국자 관리 정책 등에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대가 크다.

우리 대학 지식서비스공학대학원에 재학 중인 김민석 박사과정 학생이 제1 저자로, 강준혁, 김도영, 송환준, 민향숙, 남영은, 박동민 학생이 제2~제7 저자로 각각 참여한 이번 연구는 최고권위 국제 학술대회 'ACM KDD 2020'의 'AI for COVID-19' 세션에서 오는 24일 발표된다. (논문명 : Hi-COVIDNet: Deep Learning Approach to Predict Inbound COVID-19 Patients and Case Study in South Korea)

해외유입 확진자 수는 다양한 요인에 의해서 영향을 받는다. 일반적으로 해외 각국에서의 코로나19 위험도와 비례하며, 해외 각국에서 한국으로의 입국자 수와도 비례한다. 그러나 코로나19 위험도와 입국자 수를 실시간으로 알아내기에는 많은 제약이 따르므로 연구진은 쉽게 구할 수 있는 종류의 빅데이터를 기반으로 하는 인공지능(AI) 모델을 구축하는 데 성공했다.

연구진은 기본적으로 해외 각국의 코로나19 위험도를 산출할 때, 보고된 확진자 수와 사망자 수를 활용했다. 그러나 이러한 수치는 진단검사 수에 좌우되기 때문에 코로나19 관련 키워드 검색빈도를 같이 입력 데이터로 활용해 해당 국가의 코로나19 위험도를 실시간으로 산출했다.

이와 함께 실시간 입국자 수는 기밀정보로서 외부에 공개되지 않기 때문에 매일 제공되는 한국에 도착하는 항공편수와 로밍 고객 입국자 수를 통해 이를 유추해냈다. 로밍 고객 입국자 수 데이터는 KT로부터 제공 받았지만 KT 고객 입국자만을 포함한다는 한계를 일일 항공편수를 함께 고려함으로써 이 문제를 해소했다.

이밖에 해외유입 확진자 수 예측을 위해서는 국가 간의 지리적 연관성도 매우 중요하게 고려해야 한다. 어느 특정 국가의 코로나19 발병이 이웃 국가로 더 쉽게 전파되며, 국가 간의 교류도 거리에 따라 영향을 받기 때문이다. 연구팀은 이러한 문제해결을 위해 지리적 연관성을 학습하도록 국가-대륙으로 구성되는 지리적 계층구조에 따라 우선 각 대륙으로부터의 해외유입 확진자 수를 정확히 예측함으로써 궁극적으로 전체 해외유입 확진자 수를 정확히 예측하도록 하는 인공지능(AI) 모델을 설계했다. 연구팀은 이 인공지능 모델을 'Hi-COVIDNet'라고 이름 붙였다.

이후 연구팀은 약 한 달 반에 걸친 단기간의 훈련 데이터만으로 생성된 `Hi-COVIDNet'을 통해 향후 2주 동안의 해외유입 확진자 수를 예측한 결과, 이 모델이 기존의 시계열 데이터기반의 예측 기계학습이나 딥러닝 기반의 모델과 비교했을 때 최대 35% 더 높은 정확성을 지니고 있음을 확인했다.

제1 저자인 김민석 박사과정 학생은 "이번 연구는 최신 AI 기술을 코로나19 방역에 적용할 수 있음을 보여준 사례ˮ 라면서 "K-방역의 위상을 높이는데 기여할 것으로 기대한다ˮ 고 밝혔다.

이번 연구는 KAIST 글로벌전략연구소(소장 김정호)의 코로나19 AI 태스크포스팀의 지원을 받았고, KT(담당 변형균 상무)와 과학기술정보통신부(담당 김수정 서기관)의 '코로나19 확산예측 연구 얼라이언스'를 통해 로밍 데이터 세트를 지원받아 이뤄졌다.

2020.08.23 조회수 39603 아동용 웨어러블 기기에 소리를 입혀 상상을 더하다

우리 대학 산업디자인학과 이우훈 교수 연구팀이 웨어러블 기기에 소리증강 기술을 접목해 아동의 놀이경험을 대폭 향상시킨 아동용 팔찌형 웨어러블 기기를 개발했다.

이 교수 연구팀이 개발한 웨어러블 기기는 아이들이 소리를 탐색하고, 선택하며, 발생시키는 한편 여러 기기 간에 소리를 교환하고 놀이에 소리를 활용할 수 있는 이른바 `사운드웨어(SoundWear)'라고 이름 붙인 팔찌 형태의 웨어러블 기기다. 이 기기는 아이들이 소리를 자유롭게 해석해 마음껏 상상을 펼칠 수 있게 놀이에 소리증강 기술을 적용했다. 이에 따라 기존 모바일 스크린 기반의 시각증강 기술보다 더 창의적이고 탐색적인 방향으로 아이들의 놀이 및 교육을 이끄는 데 활용될 것으로 기대된다.

산업디자인학과 홍지우 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 이달 6일 열린 국제학술대회 `ACM DIS (Designing Interactive Systems) 2020'에서 발표됐는데 우수논문상인 어너러블 멘션(Honorable Mention)을 수상했다.(논문명 : SoundWear: Effect of Non-speech Sound Augmentation on the Outdoor Play Experience of Children).

최근 디지털 기술은 아이들이 모바일 기기·컴퓨터·스마트 장난감 등의 새로운 기기상에서 더욱 다 감각적이고 쌍방향적인 놀이를 할 수 있도록

개발되는 추세로 아동들의 유희적인 경험에 새로운 지평을 열고 있다. 그러나 디지털 기술은 아이들로 하여금 놀이 시간의 대부분을 지나치게 영상 시청과 게임 등에 몰입도를 배가시키고 있어 기존 놀이에서 얻을 수 있던 가치들을 없애고 있다는 우려가 대두되고 있다.

그동안 자유로운 야외놀이를 위한 디지털 기술로 활용돼온 모바일 스크린 기반의 시각증강 기술조차도 친구들과의 놀이 주제에 대한 논의와 발전보다는 스크린으로의 몰입을 유도함으로써 상상력 증진과 사회성 발달 등을 지원하는 데에는 한계가 존재한다고 지적돼 온 게 사실이다.

따라서 아이들이 기존 놀이에서처럼 신체활동을 비롯해 사회적 상호작용, 상상력 등을 주도적으로 발휘하도록 돕되 디지털 기술의 장점을 효과적으로 활용하는 방향으로의 접근이 필요하다는 주장이 제기돼 왔다.

이 교수 연구팀은 이를 위해 추상적이고 전방향적인 특성으로 상상을 북돋고 사회적 인식을 높여 창의적 사회적인 놀이경험 제공에 효과적일 수 있는 소리증강 기술을 활용한 웨어러블 기기인 `사운드웨어'를 고안했다.

`사운드웨어'는 일상소리(Everyday sound) 및 악기 소리(Instrumental sound) 등으로 구성된 비음성 소리(Non-speech sound)를 주요 소리증강의 자료로 활용했다. 이를 통해 기기를 착용한 아이들은 직접 물리적인 팔레트 상에 마련된 다수의 소리 유닛들에 기기를 올려 소리를 탐색하며, 원하는 소리를 선택할 수 있고 팔을 흔들어 소리를 내면서 또 여러 기기 간에 소리를 교환할 수 있다.

연구팀 관계자는 아이들을 대상으로 한 실험결과, 일상소리는 아이들이 사물과 상황에 대한 적극적인 상상을 통해 기존 소리가 없는 야외놀이와는 차별화되는 놀이 행동을 보였으며 악기 소리는 아이들이 소리증강의 특성에 집중해 이를 새로운 놀이 요소로 활용하는 것을 확인할 수 있었다고 설명했다.

이 관계자는 또 직접 소리증강을 탐색하고 선택하고 발생시키도록 하는 디자인을 통해 아이들이 성취감과 소리에 대한 소유감을 느끼고 이를 보상으로 삼아 물리적·사회적으로 적극적인 놀이 활동을 수행하는 것을 확인했다고 덧붙였다.

제1 저자인 홍지우 박사과정 학생은 "아이들이 주도적으로 소리증강을 야외놀이에 접목하면서 자신들만의 놀이를 만들기 위해 탐색하고 상상하고 소통하는 모습을 보였다ˮ면서 "그동안 긍정과 부정 즉, 양면적 시각이 존재해왔던 디지털 기술이 적절한 디자인에 따라서도 아이들의 창의적·사회적 놀이경험을 위해 충분히 활용될 수 있음을 의미하는 결과ˮ라고 설명했다.

이우훈 교수도 "아동용 놀이 용품과 각종 기기를 제작하는 엔지니어와 디자이너뿐 아니라 아이들에게 디지털 기술을 어떻게 제공하고 활용해야 하는지 궁금하게 여겼던 부모와 교육자에게도 흥미로운 정보이자 이에 관해 본격적인 논의의 필요성을 제기한 연구ˮ라고 이번 연구의 의미를 강조했다.

이번 연구는 한국연구재단 인문사회 분야 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.30 조회수 26134

아동용 웨어러블 기기에 소리를 입혀 상상을 더하다

우리 대학 산업디자인학과 이우훈 교수 연구팀이 웨어러블 기기에 소리증강 기술을 접목해 아동의 놀이경험을 대폭 향상시킨 아동용 팔찌형 웨어러블 기기를 개발했다.

이 교수 연구팀이 개발한 웨어러블 기기는 아이들이 소리를 탐색하고, 선택하며, 발생시키는 한편 여러 기기 간에 소리를 교환하고 놀이에 소리를 활용할 수 있는 이른바 `사운드웨어(SoundWear)'라고 이름 붙인 팔찌 형태의 웨어러블 기기다. 이 기기는 아이들이 소리를 자유롭게 해석해 마음껏 상상을 펼칠 수 있게 놀이에 소리증강 기술을 적용했다. 이에 따라 기존 모바일 스크린 기반의 시각증강 기술보다 더 창의적이고 탐색적인 방향으로 아이들의 놀이 및 교육을 이끄는 데 활용될 것으로 기대된다.

산업디자인학과 홍지우 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 이달 6일 열린 국제학술대회 `ACM DIS (Designing Interactive Systems) 2020'에서 발표됐는데 우수논문상인 어너러블 멘션(Honorable Mention)을 수상했다.(논문명 : SoundWear: Effect of Non-speech Sound Augmentation on the Outdoor Play Experience of Children).

최근 디지털 기술은 아이들이 모바일 기기·컴퓨터·스마트 장난감 등의 새로운 기기상에서 더욱 다 감각적이고 쌍방향적인 놀이를 할 수 있도록

개발되는 추세로 아동들의 유희적인 경험에 새로운 지평을 열고 있다. 그러나 디지털 기술은 아이들로 하여금 놀이 시간의 대부분을 지나치게 영상 시청과 게임 등에 몰입도를 배가시키고 있어 기존 놀이에서 얻을 수 있던 가치들을 없애고 있다는 우려가 대두되고 있다.

그동안 자유로운 야외놀이를 위한 디지털 기술로 활용돼온 모바일 스크린 기반의 시각증강 기술조차도 친구들과의 놀이 주제에 대한 논의와 발전보다는 스크린으로의 몰입을 유도함으로써 상상력 증진과 사회성 발달 등을 지원하는 데에는 한계가 존재한다고 지적돼 온 게 사실이다.

따라서 아이들이 기존 놀이에서처럼 신체활동을 비롯해 사회적 상호작용, 상상력 등을 주도적으로 발휘하도록 돕되 디지털 기술의 장점을 효과적으로 활용하는 방향으로의 접근이 필요하다는 주장이 제기돼 왔다.

이 교수 연구팀은 이를 위해 추상적이고 전방향적인 특성으로 상상을 북돋고 사회적 인식을 높여 창의적 사회적인 놀이경험 제공에 효과적일 수 있는 소리증강 기술을 활용한 웨어러블 기기인 `사운드웨어'를 고안했다.

`사운드웨어'는 일상소리(Everyday sound) 및 악기 소리(Instrumental sound) 등으로 구성된 비음성 소리(Non-speech sound)를 주요 소리증강의 자료로 활용했다. 이를 통해 기기를 착용한 아이들은 직접 물리적인 팔레트 상에 마련된 다수의 소리 유닛들에 기기를 올려 소리를 탐색하며, 원하는 소리를 선택할 수 있고 팔을 흔들어 소리를 내면서 또 여러 기기 간에 소리를 교환할 수 있다.

연구팀 관계자는 아이들을 대상으로 한 실험결과, 일상소리는 아이들이 사물과 상황에 대한 적극적인 상상을 통해 기존 소리가 없는 야외놀이와는 차별화되는 놀이 행동을 보였으며 악기 소리는 아이들이 소리증강의 특성에 집중해 이를 새로운 놀이 요소로 활용하는 것을 확인할 수 있었다고 설명했다.

이 관계자는 또 직접 소리증강을 탐색하고 선택하고 발생시키도록 하는 디자인을 통해 아이들이 성취감과 소리에 대한 소유감을 느끼고 이를 보상으로 삼아 물리적·사회적으로 적극적인 놀이 활동을 수행하는 것을 확인했다고 덧붙였다.

제1 저자인 홍지우 박사과정 학생은 "아이들이 주도적으로 소리증강을 야외놀이에 접목하면서 자신들만의 놀이를 만들기 위해 탐색하고 상상하고 소통하는 모습을 보였다ˮ면서 "그동안 긍정과 부정 즉, 양면적 시각이 존재해왔던 디지털 기술이 적절한 디자인에 따라서도 아이들의 창의적·사회적 놀이경험을 위해 충분히 활용될 수 있음을 의미하는 결과ˮ라고 설명했다.

이우훈 교수도 "아동용 놀이 용품과 각종 기기를 제작하는 엔지니어와 디자이너뿐 아니라 아이들에게 디지털 기술을 어떻게 제공하고 활용해야 하는지 궁금하게 여겼던 부모와 교육자에게도 흥미로운 정보이자 이에 관해 본격적인 논의의 필요성을 제기한 연구ˮ라고 이번 연구의 의미를 강조했다.

이번 연구는 한국연구재단 인문사회 분야 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.30 조회수 26134 사물인터넷(IoT)을 위한 무전원 인터넷 연결 기술 개발

우리 대학 연구진이 초저전력, 저비용으로 우리 생활의 모든 사물을 연결하는 사물인터넷(IoT, Internet of Things) 서비스를 광범위하게 제공하는 핵심 기술을 개발해 초연결 사회 구현을 한층 앞당길 수 있을 것으로 기대된다. 사물인터넷이란 각종 사물이 센서와 통신기기를 통해 서로 연결돼 양방향으로 소통함으로써 개별 객체로는 제공하지 못했던 서비스를 제공하는 기술이다.

전기및전자공학부 김성민, 이융 교수와 정진환 박사과정, 한국뉴욕주립대 류지훈 교수(컴퓨터과학과)가 참여한 공동 연구팀은 후방산란(Backscattering) 기술을 이용한 무전원 사물인터넷 게이트웨이 개발에 성공했다고 13일 밝혔다.

후방산란 기술이란 기기의 무선 신호를 직접 만들어내지 않고, 공중에 존재하는 방사된 신호를 반사해 정보를 전달하는 방식의 기술이다. 무선 신호를 생성하는데 전력을 소모하지 않아 초저전력으로 통신을 가능케 하는 기술이다.

김성민 교수 연구팀은 이러한 초저전력 후방산란 기술을 이용해 사물인터넷 기기들이 방사하는 무선 사물인터넷 신호가 와이파이(WiFi) 신호로 공중에서 변조되도록 설계했다. 후방산란 기술 기반의 무전원 게이트웨이를 이용하면 사물인터넷 기기를 와이파이 네트워크에 쉽게 연결할 수 있기 때문에 인터넷 연결성의 범위가 크게 확장될 것으로 기대된다.

전기및전자공학부 정진환 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 지난 6월 캐나다 토론토에서 열린 모바일 컴퓨팅 분야의 최고 권위 학술대회 `ACM 모비시스(ACM MobiSys) 2020'에서 발표됐다. (논문명 : Gateway over the air: Towards Pervasive Internet Connectivity for Commodity IoT).

5G 네트워크의 핵심 구성요소 중 하나인 사물인터넷은 각종 사물인터넷 기기들이 인터넷에 연결돼야만 다양한 서비스를 제공할 수 있는 구조로 돼 있다. 사물인터넷 기기들을 인터넷에 연결하기 위해서는 사물인터넷 게이트웨이라는 다수의 무선 송수신 장치를 장착하고 있는 기기가 꼭 필요하다.

사물인터넷 게이트웨이는 다수의 무선 송수신 장치에서 발생하는 전력소모량이 크기 때문에 유선 전원공급장치가 필요하다. 따라서 자유로운 설치가 제한될 수밖에 없어 광범위한 인터넷 연결성을 제공하는데 많은 제약이 따른다.

연구팀은 문제 해결을 위해 후방산란 기술을 활용해 사물인터넷 기기들이 주로 사용하는 지그비(ZigBee, 저전력 무선망 기술) 또는 BLE(Bluetooth Low Energy, 저전력 블루투스 기술) 통신 규격을 따르는 무선 신호를 최적의 패턴으로 반사해 와이파이 신호로 변조시키는 기술을 개발했다. 이 기술을 이용해 사물인터넷 기기들을 사용자 주변에 흔히 볼 수 있는 와이파이 기기에 연결함으로써 인터넷 연결성을 제공하는 무전원 사물인터넷 게이트웨이를 제작했다.

연구팀이 개발한 무전원 사물인터넷 게이트웨이 기술은 후방산란 기술을 활용해 에너지 수확(Energy harvesting)을 통해 무전원으로 동작할 수 있어 설치비용과 유지·보수 비용을 크게 줄일 수 있다. 또 후방산란의 특성상 공중에 방사된 무선 신호를 반사하면서 물리적으로 변조하므로 동일한 통신 규격을 사용하는 모든 사물인터넷 기기에 보편적으로 적용할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 저전력 통신 규격인 지그비와 BLE 신호를 무전원 사물인터넷 게이트웨이를 통해 와이파이 신호로 변조해 상용 노트북에서 수신됨을 확인했다. 이와 함께 다양한 제작사에서 판매하는 상용 스마트홈 기기(스마트 전구, 스마트 스피커 등)가 사물인터넷 게이트웨이를 통해 와이파이 기기에 상호 연결되는 현상을 실험을 통해 입증함으로써 통합형 사물인터넷 게이트웨이로서의 가능성도 확인했다.

제1 저자인 정진환 연구원은 "후방산란이라는 초저전력 통신 기술을 통해 상용 사물인터넷 기기들이 매우 적은 비용으로 와이파이를 통해 인터넷에 연결될 수 있다는 점을 확인했다ˮ면서 "값비싸고 전력소모량이 큰 기존의 사물인터넷 게이트웨이의 한계를 무전원 사물인터넷 게이트웨이로 극복할 수 있다는 점을 확인한 게 이번 연구의 성과ˮ라고 설명했다.

정 연구원은 이어 "향후 끊임없이 규모가 커질 사물인터넷에 대해 효율적으로 인터넷 연결성을 확대, 제공하는 방향으로 활용이 가능할 것으로 기대가 크다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.13 조회수 24451

사물인터넷(IoT)을 위한 무전원 인터넷 연결 기술 개발

우리 대학 연구진이 초저전력, 저비용으로 우리 생활의 모든 사물을 연결하는 사물인터넷(IoT, Internet of Things) 서비스를 광범위하게 제공하는 핵심 기술을 개발해 초연결 사회 구현을 한층 앞당길 수 있을 것으로 기대된다. 사물인터넷이란 각종 사물이 센서와 통신기기를 통해 서로 연결돼 양방향으로 소통함으로써 개별 객체로는 제공하지 못했던 서비스를 제공하는 기술이다.

전기및전자공학부 김성민, 이융 교수와 정진환 박사과정, 한국뉴욕주립대 류지훈 교수(컴퓨터과학과)가 참여한 공동 연구팀은 후방산란(Backscattering) 기술을 이용한 무전원 사물인터넷 게이트웨이 개발에 성공했다고 13일 밝혔다.

후방산란 기술이란 기기의 무선 신호를 직접 만들어내지 않고, 공중에 존재하는 방사된 신호를 반사해 정보를 전달하는 방식의 기술이다. 무선 신호를 생성하는데 전력을 소모하지 않아 초저전력으로 통신을 가능케 하는 기술이다.

김성민 교수 연구팀은 이러한 초저전력 후방산란 기술을 이용해 사물인터넷 기기들이 방사하는 무선 사물인터넷 신호가 와이파이(WiFi) 신호로 공중에서 변조되도록 설계했다. 후방산란 기술 기반의 무전원 게이트웨이를 이용하면 사물인터넷 기기를 와이파이 네트워크에 쉽게 연결할 수 있기 때문에 인터넷 연결성의 범위가 크게 확장될 것으로 기대된다.

전기및전자공학부 정진환 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 지난 6월 캐나다 토론토에서 열린 모바일 컴퓨팅 분야의 최고 권위 학술대회 `ACM 모비시스(ACM MobiSys) 2020'에서 발표됐다. (논문명 : Gateway over the air: Towards Pervasive Internet Connectivity for Commodity IoT).

5G 네트워크의 핵심 구성요소 중 하나인 사물인터넷은 각종 사물인터넷 기기들이 인터넷에 연결돼야만 다양한 서비스를 제공할 수 있는 구조로 돼 있다. 사물인터넷 기기들을 인터넷에 연결하기 위해서는 사물인터넷 게이트웨이라는 다수의 무선 송수신 장치를 장착하고 있는 기기가 꼭 필요하다.

사물인터넷 게이트웨이는 다수의 무선 송수신 장치에서 발생하는 전력소모량이 크기 때문에 유선 전원공급장치가 필요하다. 따라서 자유로운 설치가 제한될 수밖에 없어 광범위한 인터넷 연결성을 제공하는데 많은 제약이 따른다.

연구팀은 문제 해결을 위해 후방산란 기술을 활용해 사물인터넷 기기들이 주로 사용하는 지그비(ZigBee, 저전력 무선망 기술) 또는 BLE(Bluetooth Low Energy, 저전력 블루투스 기술) 통신 규격을 따르는 무선 신호를 최적의 패턴으로 반사해 와이파이 신호로 변조시키는 기술을 개발했다. 이 기술을 이용해 사물인터넷 기기들을 사용자 주변에 흔히 볼 수 있는 와이파이 기기에 연결함으로써 인터넷 연결성을 제공하는 무전원 사물인터넷 게이트웨이를 제작했다.

연구팀이 개발한 무전원 사물인터넷 게이트웨이 기술은 후방산란 기술을 활용해 에너지 수확(Energy harvesting)을 통해 무전원으로 동작할 수 있어 설치비용과 유지·보수 비용을 크게 줄일 수 있다. 또 후방산란의 특성상 공중에 방사된 무선 신호를 반사하면서 물리적으로 변조하므로 동일한 통신 규격을 사용하는 모든 사물인터넷 기기에 보편적으로 적용할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 저전력 통신 규격인 지그비와 BLE 신호를 무전원 사물인터넷 게이트웨이를 통해 와이파이 신호로 변조해 상용 노트북에서 수신됨을 확인했다. 이와 함께 다양한 제작사에서 판매하는 상용 스마트홈 기기(스마트 전구, 스마트 스피커 등)가 사물인터넷 게이트웨이를 통해 와이파이 기기에 상호 연결되는 현상을 실험을 통해 입증함으로써 통합형 사물인터넷 게이트웨이로서의 가능성도 확인했다.

제1 저자인 정진환 연구원은 "후방산란이라는 초저전력 통신 기술을 통해 상용 사물인터넷 기기들이 매우 적은 비용으로 와이파이를 통해 인터넷에 연결될 수 있다는 점을 확인했다ˮ면서 "값비싸고 전력소모량이 큰 기존의 사물인터넷 게이트웨이의 한계를 무전원 사물인터넷 게이트웨이로 극복할 수 있다는 점을 확인한 게 이번 연구의 성과ˮ라고 설명했다.

정 연구원은 이어 "향후 끊임없이 규모가 커질 사물인터넷에 대해 효율적으로 인터넷 연결성을 확대, 제공하는 방향으로 활용이 가능할 것으로 기대가 크다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.13 조회수 24451 이성주 교수, 모바일컴퓨팅 학술대회(MobiCom) 프로그램 위원장 선임

우리 대학 전산학부 이성주 교수가 한국인으로는 최초로 모바일컴퓨팅 학술대회(ACM MobiCom: International Conference on Mobile Computing and Networking)의 프로그램위원장(Technical Program Chair)에 선임됐다.

이 교수는 내년 열리는 27회 모바일컴퓨팅학술대회에서 관련분야 최고 전문가 70여 명의 프로그램위원을 직접 선발하고 대회에 제출될 400여편의 논문 선정 심사를 주관한다.

모바일학술대회는 1995년에 설립돼 무선 네트워크 및 통신, 애플리캐이션과 서비스, 모바일 데이터 과학 등 모바일 컴퓨팅에 관한 모든 연구를 다루는 핵심 학술대회이다.

전 세계의 관련 분야 학자와 기업인이 대회에 참가하며, 대회에 제출된 논문 중 상위 20퍼센트 미만 가량만 선정하는 등 관련 분야 최고 권위 학회로 자리잡았다.

이 교수는 무선 이동 컴퓨팅 시스템 설계 분야의 대표적인 연구자이다. 세계전기전자공학회 (IEEE)의 Fellow 이며, 2014년에는 같은 학회 (ACM MobiCom)의 학회집행위원장 (General Chair)을 성공적으로 맡은 경험이 있다. 오래동안 모바일 컴퓨터와 네트워크 분야에 기여한 공로를 인정받아 2021년도 프로그램위원장을 맡게 됐다.

이 교수는 “이번 대회는 학회의 최우수 전통을 유지하면서, 모바일 컴퓨팅의 다양한 분야의 새로운 연구를 포괄적으로 반영하고, 이론적의 탄탄함과 높은 기술 이전 가능성을 겸비한 논문 프로그램을 만들도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 제 27회 ACM MobiCom은 내년 10월 미국 뉴올리언스에서 개최될 예정이다.

2020.07.07 조회수 20867

이성주 교수, 모바일컴퓨팅 학술대회(MobiCom) 프로그램 위원장 선임

우리 대학 전산학부 이성주 교수가 한국인으로는 최초로 모바일컴퓨팅 학술대회(ACM MobiCom: International Conference on Mobile Computing and Networking)의 프로그램위원장(Technical Program Chair)에 선임됐다.

이 교수는 내년 열리는 27회 모바일컴퓨팅학술대회에서 관련분야 최고 전문가 70여 명의 프로그램위원을 직접 선발하고 대회에 제출될 400여편의 논문 선정 심사를 주관한다.

모바일학술대회는 1995년에 설립돼 무선 네트워크 및 통신, 애플리캐이션과 서비스, 모바일 데이터 과학 등 모바일 컴퓨팅에 관한 모든 연구를 다루는 핵심 학술대회이다.

전 세계의 관련 분야 학자와 기업인이 대회에 참가하며, 대회에 제출된 논문 중 상위 20퍼센트 미만 가량만 선정하는 등 관련 분야 최고 권위 학회로 자리잡았다.

이 교수는 무선 이동 컴퓨팅 시스템 설계 분야의 대표적인 연구자이다. 세계전기전자공학회 (IEEE)의 Fellow 이며, 2014년에는 같은 학회 (ACM MobiCom)의 학회집행위원장 (General Chair)을 성공적으로 맡은 경험이 있다. 오래동안 모바일 컴퓨터와 네트워크 분야에 기여한 공로를 인정받아 2021년도 프로그램위원장을 맡게 됐다.

이 교수는 “이번 대회는 학회의 최우수 전통을 유지하면서, 모바일 컴퓨팅의 다양한 분야의 새로운 연구를 포괄적으로 반영하고, 이론적의 탄탄함과 높은 기술 이전 가능성을 겸비한 논문 프로그램을 만들도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 제 27회 ACM MobiCom은 내년 10월 미국 뉴올리언스에서 개최될 예정이다.

2020.07.07 조회수 20867 학습되지 않은 환경에서 스스로 학습하는 모바일 센싱 기술 개발

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀이 학습되지 않은 환경에 적은 양의 데이터로 스스로 적응하는 모바일 센싱 학습 기술 <메타센스(MetaSense)>를 개발했다.

모바일 센싱이란 스마트폰과 같은 모바일 기기의 다양한 센서를 이용하여 서비스(예: 수면의 질 평가, 걸음 수 추적 등)를 제공하는 기술이다. 최근 학계에서는 기계학습 기술의 발전과 더불어 우울증 진단, 운동 자세 관리 등 진보된 모바일 센싱의 가능성을 보여줌으로써 모바일 센싱의 범위를 더욱 확장하고 있다.

하지만 이러한 센싱 기술은 아직 널리 쓰이지 못하고 있다. 사용자 개인마다 가지고 있는 모바일 센싱의 환경이 다르기 때문이다. 사람마다 가지고 있는 고유한 생활패턴과 행동방식, 서로 다른 모바일 기기와 그 사양은 센서의 값에 큰 영향을 미친다. 다른 센서 값은 사람마다 고유한 센싱 환경을 만들고, 이는 센싱 모델이 미리 학습되지 않은 새로운 환경에서 작동할 때 사용이 어려울 만큼 성능 저하를 일으킨다.

연구팀은 이런 학습되지 않는 환경에서 적은 양의 데이터 (최소 1-2 샘플)만 가지고 적응할 수 있는 '메타러닝 프레임워크'를 제시했다. 메타러닝 (meta learning) 이란 적은 양의 데이터를 가지고도 새로운 지식을 학습할 수 있도록 하는 기계학습 원리다. 연구팀이 제시한 기술은 최신 전이학습 (transfer learning) 기술과 비교하여 18%, 메타러닝 기술과 비교하여 15%의 정확도 성능향상을 보였다.

이성주 교수는 ”최근 활발히 제안되고 있는 다양한 모바일 센싱 서비스가 특정 환경에 의존하지 않고 수많은 실제 사용 환경에서 우수한 성능을 보일 수 있게 해주는 연구다. 모바일 센싱 서비스가 연구에 그치지 않고 실제 많은 사람들에게 사용될 수 있는 가능성을 제시해 의미가 있다“라고 했다. 또한 신진우 교수는 “최근 메타러닝 방법론들이 기계학습 분야에서 크게 각광을 받고 있는데 주로 영상 데이터에 국한되어 왔었다. 본 연구에서 비영상 데이터에도 범용적으로 동작하는 메터러닝 기술을 개발하여 성공한 것은 앞으로도 관련 분야 연구에 큰 영향을 주리라 기대한다“라고 덧붙였다.

연구에 대한 설명이 담긴 비디오를 다음 링크에서 확인할 수 있고, (https://youtu.be/-6y0I1pd6XI) 자세한 정보는 프로젝트 웹사이트에서 볼 수 있다.

(https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/metasense/)

이성주 교수, 신진우 AI대학원 교수, 공태식 박사과정, 김연수 학사과정이 참여한 이번 연구 결과는 2019년 11월 11일 센싱 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회 ACM SenSys에서 발표됐다. (논문명: MetaSense: Few-Shot Adaptation to Untrained Conditions in Deep Mobile Sensing). 이 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단과 정보통신기술진흥센터, 한국연구재단 차세대 정보 컴퓨팅 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.09 조회수 18446

학습되지 않은 환경에서 스스로 학습하는 모바일 센싱 기술 개발

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀이 학습되지 않은 환경에 적은 양의 데이터로 스스로 적응하는 모바일 센싱 학습 기술 <메타센스(MetaSense)>를 개발했다.

모바일 센싱이란 스마트폰과 같은 모바일 기기의 다양한 센서를 이용하여 서비스(예: 수면의 질 평가, 걸음 수 추적 등)를 제공하는 기술이다. 최근 학계에서는 기계학습 기술의 발전과 더불어 우울증 진단, 운동 자세 관리 등 진보된 모바일 센싱의 가능성을 보여줌으로써 모바일 센싱의 범위를 더욱 확장하고 있다.

하지만 이러한 센싱 기술은 아직 널리 쓰이지 못하고 있다. 사용자 개인마다 가지고 있는 모바일 센싱의 환경이 다르기 때문이다. 사람마다 가지고 있는 고유한 생활패턴과 행동방식, 서로 다른 모바일 기기와 그 사양은 센서의 값에 큰 영향을 미친다. 다른 센서 값은 사람마다 고유한 센싱 환경을 만들고, 이는 센싱 모델이 미리 학습되지 않은 새로운 환경에서 작동할 때 사용이 어려울 만큼 성능 저하를 일으킨다.

연구팀은 이런 학습되지 않는 환경에서 적은 양의 데이터 (최소 1-2 샘플)만 가지고 적응할 수 있는 '메타러닝 프레임워크'를 제시했다. 메타러닝 (meta learning) 이란 적은 양의 데이터를 가지고도 새로운 지식을 학습할 수 있도록 하는 기계학습 원리다. 연구팀이 제시한 기술은 최신 전이학습 (transfer learning) 기술과 비교하여 18%, 메타러닝 기술과 비교하여 15%의 정확도 성능향상을 보였다.

이성주 교수는 ”최근 활발히 제안되고 있는 다양한 모바일 센싱 서비스가 특정 환경에 의존하지 않고 수많은 실제 사용 환경에서 우수한 성능을 보일 수 있게 해주는 연구다. 모바일 센싱 서비스가 연구에 그치지 않고 실제 많은 사람들에게 사용될 수 있는 가능성을 제시해 의미가 있다“라고 했다. 또한 신진우 교수는 “최근 메타러닝 방법론들이 기계학습 분야에서 크게 각광을 받고 있는데 주로 영상 데이터에 국한되어 왔었다. 본 연구에서 비영상 데이터에도 범용적으로 동작하는 메터러닝 기술을 개발하여 성공한 것은 앞으로도 관련 분야 연구에 큰 영향을 주리라 기대한다“라고 덧붙였다.

연구에 대한 설명이 담긴 비디오를 다음 링크에서 확인할 수 있고, (https://youtu.be/-6y0I1pd6XI) 자세한 정보는 프로젝트 웹사이트에서 볼 수 있다.

(https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/metasense/)

이성주 교수, 신진우 AI대학원 교수, 공태식 박사과정, 김연수 학사과정이 참여한 이번 연구 결과는 2019년 11월 11일 센싱 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회 ACM SenSys에서 발표됐다. (논문명: MetaSense: Few-Shot Adaptation to Untrained Conditions in Deep Mobile Sensing). 이 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단과 정보통신기술진흥센터, 한국연구재단 차세대 정보 컴퓨팅 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.09 조회수 18446 세관 통관 속임수 적발하는 알고리즘 개발

우리대학 전산학부 차미영 교수 연구팀이 면세범위 초과 물품, 위장 반입, 원산지 조작 등 세관에서 벌어지는 불법적 행위를 빈틈없이 적발할 수 있는 기술을 개발했다.

차 교수는 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영) 수리 및 계산과학 연구단 데이터 사이언스 그룹 CI(Chief Investigator)을 맡아 세계관세기구(WCO‧World Customs Organization)와의 협업을 통해 스마트 관세 행정을 위한 알고리즘 개발을 마쳤다.

데이터 사이언스 그룹은 2019년 9월부터 WCO의 바꾸다(BACUDA) 프로젝트(*한국정부가 WCO에 공여하는 세관협력기금(Customs Cooperation Fund of Korea)로 설립, 운영)에 참여해 알고리즘 개발을 주도해왔다.

WCO는 지난 2월 홈페이지 기사를 통해 “세관 데이터 분석(BAnd of CUstoms Data Analysis)의 앞 글자를 따서 바꾸다 프로젝트로 이름 지었다”며 “한글로는 ‘변화’를 뜻하는 것처럼 스마트 관세 체계로의 변화를 추구하는 회원국들을 돕기 위해 데이터과학자들과 협업을 시작했다”고 프로젝트의 취지를 알렸다.

IBS가 WCO, 대만 국립성공대(NKCU‧National Cheng Kung University)와 함께 개발한 알고리즘 데이트(DATE DATE : Dual-Attentive Tree-aware Embedding for Customs Fraud Detection의 약자)는 불법적 행위 발생 가능성이 높으면서도 세수 확보에 도움이 되는 물품을 우선적으로 선별해 세관원에게 알린다.

기존 알고리즘은 세관 검사 대상만 추천했으나, 데이트는 검사 대상의 선별 이유까지 설명해줌으로써 사기 적발의 근거를 세관원이 충분히 확보할 수 있다는 특징이 있다.

우리대학 산업및시스템공학과(지식서비스공학대학원)을 졸업한 김선동 IBS 연구위원은 “설명력이 훌륭한 데이트는 인간개입(human-in-the-loop)으로 작동하는 현 세관 시스템에 가장 적합한 알고리즘”이라며 “저위험 물품 검사 에 쓰이는 세관원의 불필요한 노동을 줄이고, 복잡한 통관 프로세스를 효율화하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다”고 설명했다.

바꾸다 그룹은 지난 3월 나이지리아의 틴캔(Tin Can)과 온네(Onne) 항구에 데이트를 시범 도입했다. 사전 테스트 결과, 데이트 도입으로 인해 기존의 전수 조사 통관 방법에 비해 40배 이상 효율적으로 세관 사기를 적발할 수 있음이 확인됐다. 시범운영을 마치면 알고리즘을 개선하고, 기술이전을 통해 WCO 회원국 대상으로 확대 적용해나갈 계획이다.

데이터 사이언스 그룹은 데이트 개발 성과를 오는 8월 데이터 마이닝 및 인공지능 분야의 최고 학술대회인 ACM SIGKDD(The Association for Computing Machinery’s Special Interest Group on Knowledge Discovery and Data Mining) 2020에서 발표할 예정이다.

차미영 CI는 “데이트는 세관원들의 물품 검사 및 적발된 수입자와의 소통을 도와줌으로써 스마트 세관 행정 정착에 큰 기여를 할 것”이라며 “향후 물품의 X선 이미지를 활용하거나, 전이 학습(Transfer learning)을 통해 여러 국가의 통관 데이터를 함께 활용하는 방법까지 추가해 알고리즘의 정확성을 높여나갈 계획”이라고 말했다.

2020.06.01 조회수 14113

세관 통관 속임수 적발하는 알고리즘 개발

우리대학 전산학부 차미영 교수 연구팀이 면세범위 초과 물품, 위장 반입, 원산지 조작 등 세관에서 벌어지는 불법적 행위를 빈틈없이 적발할 수 있는 기술을 개발했다.

차 교수는 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영) 수리 및 계산과학 연구단 데이터 사이언스 그룹 CI(Chief Investigator)을 맡아 세계관세기구(WCO‧World Customs Organization)와의 협업을 통해 스마트 관세 행정을 위한 알고리즘 개발을 마쳤다.

데이터 사이언스 그룹은 2019년 9월부터 WCO의 바꾸다(BACUDA) 프로젝트(*한국정부가 WCO에 공여하는 세관협력기금(Customs Cooperation Fund of Korea)로 설립, 운영)에 참여해 알고리즘 개발을 주도해왔다.

WCO는 지난 2월 홈페이지 기사를 통해 “세관 데이터 분석(BAnd of CUstoms Data Analysis)의 앞 글자를 따서 바꾸다 프로젝트로 이름 지었다”며 “한글로는 ‘변화’를 뜻하는 것처럼 스마트 관세 체계로의 변화를 추구하는 회원국들을 돕기 위해 데이터과학자들과 협업을 시작했다”고 프로젝트의 취지를 알렸다.

IBS가 WCO, 대만 국립성공대(NKCU‧National Cheng Kung University)와 함께 개발한 알고리즘 데이트(DATE DATE : Dual-Attentive Tree-aware Embedding for Customs Fraud Detection의 약자)는 불법적 행위 발생 가능성이 높으면서도 세수 확보에 도움이 되는 물품을 우선적으로 선별해 세관원에게 알린다.

기존 알고리즘은 세관 검사 대상만 추천했으나, 데이트는 검사 대상의 선별 이유까지 설명해줌으로써 사기 적발의 근거를 세관원이 충분히 확보할 수 있다는 특징이 있다.

우리대학 산업및시스템공학과(지식서비스공학대학원)을 졸업한 김선동 IBS 연구위원은 “설명력이 훌륭한 데이트는 인간개입(human-in-the-loop)으로 작동하는 현 세관 시스템에 가장 적합한 알고리즘”이라며 “저위험 물품 검사 에 쓰이는 세관원의 불필요한 노동을 줄이고, 복잡한 통관 프로세스를 효율화하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다”고 설명했다.

바꾸다 그룹은 지난 3월 나이지리아의 틴캔(Tin Can)과 온네(Onne) 항구에 데이트를 시범 도입했다. 사전 테스트 결과, 데이트 도입으로 인해 기존의 전수 조사 통관 방법에 비해 40배 이상 효율적으로 세관 사기를 적발할 수 있음이 확인됐다. 시범운영을 마치면 알고리즘을 개선하고, 기술이전을 통해 WCO 회원국 대상으로 확대 적용해나갈 계획이다.

데이터 사이언스 그룹은 데이트 개발 성과를 오는 8월 데이터 마이닝 및 인공지능 분야의 최고 학술대회인 ACM SIGKDD(The Association for Computing Machinery’s Special Interest Group on Knowledge Discovery and Data Mining) 2020에서 발표할 예정이다.

차미영 CI는 “데이트는 세관원들의 물품 검사 및 적발된 수입자와의 소통을 도와줌으로써 스마트 세관 행정 정착에 큰 기여를 할 것”이라며 “향후 물품의 X선 이미지를 활용하거나, 전이 학습(Transfer learning)을 통해 여러 국가의 통관 데이터를 함께 활용하는 방법까지 추가해 알고리즘의 정확성을 높여나갈 계획”이라고 말했다.

2020.06.01 조회수 14113 한동수 교수, ACM CoNEXT 2020 학술대회 프로그램 체어 선임

우리 대학 전기및전자공학부 한동수 교수가 제16회 ACM CoNEXT (International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies) 프로그램 체어 (PC Chair) 로 선임됐다.

ACM CoNEXT 학술대회는 ACM의 컴퓨터 네트워크 전문가 그룹 (SIG)인 ACM SIGCOMM에서 주최하는 대표적 학회 중 하나로 한국정보과학회에서는 최우수 학술대회로 분류되고 있다. 한동수 교수는 아시아 기관 출신으로서는 대회 역사상 처음으로 프로그램 체어로 선임됐다.

한 교수는 Max Planck Institute for Informatics의 Anja Feldmann 교수와 공동 프로그램 위원장 직을 수행하며, 본 학술대회 프로그램 구성을 위하여 우리대학 전기및전자공학부 김성민 교수를 포함한 세계적 연구자 40명을 프로그램 위원으로 선임했다.

본 학술대회의 논문 투고는 6월말에 이루어지며, 학술대회는 12월 1-4일에 개최된다.

ACM CoNEXT 2020 학회 홈페이지 : https://conferences2.sigcomm.org/co-next/2020/#!/home

2020.05.28 조회수 18869

한동수 교수, ACM CoNEXT 2020 학술대회 프로그램 체어 선임

우리 대학 전기및전자공학부 한동수 교수가 제16회 ACM CoNEXT (International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies) 프로그램 체어 (PC Chair) 로 선임됐다.

ACM CoNEXT 학술대회는 ACM의 컴퓨터 네트워크 전문가 그룹 (SIG)인 ACM SIGCOMM에서 주최하는 대표적 학회 중 하나로 한국정보과학회에서는 최우수 학술대회로 분류되고 있다. 한동수 교수는 아시아 기관 출신으로서는 대회 역사상 처음으로 프로그램 체어로 선임됐다.

한 교수는 Max Planck Institute for Informatics의 Anja Feldmann 교수와 공동 프로그램 위원장 직을 수행하며, 본 학술대회 프로그램 구성을 위하여 우리대학 전기및전자공학부 김성민 교수를 포함한 세계적 연구자 40명을 프로그램 위원으로 선임했다.

본 학술대회의 논문 투고는 6월말에 이루어지며, 학술대회는 12월 1-4일에 개최된다.

ACM CoNEXT 2020 학회 홈페이지 : https://conferences2.sigcomm.org/co-next/2020/#!/home

2020.05.28 조회수 18869 이성주 교수, 앱 시제품 제작 생산성 200배 향상 기술 개발

〈 박수영 연구원, 이성주 교수 〉

〈 김동휘 연구원 〉

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀 스마트폰 앱 개발에서 필수적인 시제품 제작 과정을 획기적으로 줄여 생산성을 200배 이상 높일 수 있는 기술을 개발했다.

김동휘, 박수영 박사과정, 고지훈 석사과정, 미국 버팔로 대학 스티브 고(Steve Ko) 교수가 참여한 이번 연구 결과는 인간-컴퓨터 상호작용, 사용자 인터페이스 분야 국제학회 ACM UIST에서 10월 21일 발표됐다. (논문명 : X-Droid: A Quick and Easy Android Prototyping Framework with a Single-App Illusion)

새로운 아이디어가 스마트폰 앱으로 만들어지기까지는 수많은 시간과 자원, 인력이 필요하지만 정작 앱을 만들어도 소비자의 수요를 충족시키지 못하거나 시장의 흐름을 놓치면 자원만 낭비하는 경우가 많다.

이러한 이유로 보통은 정식으로 제품을 개발하기 전에 작은 규모로 시제품을 먼저 개발해 시장성을 시험해보곤 한다. 아이디어와 신제품이 범람하는 환경에서 시제품을 빠르고 정확하게 만드는 것이 개발사 입장에서는 매우 중요한 일이다.

시제품 제작에 특화된 도구도 많아 쓰이는 도구, 서비스가 수천 가지가 넘는다. 이는 그만큼 업계에서 시제품 구현에 관심이 많고 수요가 많다는 것을 뜻한다.

그러나 기존에 존재하던 수많은 도구의 도움을 받더라도 결국 기능은 직접 구현해야 한다. 디자인이나 아이디어를 차용할 수는 있어도 프로그램은 시중에 공개되지 않은 이상 전부 직접 만들어야 한다.

이성주 교수 연구팀이 개발한 기술은 바로 이러한 한계를 극복했다. 연구팀은 이미 수백만 개에 달하는 스마트폰 앱들이 시장에 출시된 점에 착안해 새 앱 시제품을 만들 때 기존 앱의 기능을 추출해 활용할 수 있도록 하는 데 성공했다.

앱 개발자는 이 기술을 활용해 다양한 시제품 앱들을 만들어 시험해보고 가장 유용한 안을 선정해 정식으로 개발할 수 있다. 만약 다른 앱에서 추출한 기능을 포함한 시제품 앱을 그대로 출시하고자 한다면 기능을 추출해온 앱 개발자의 동의가 필요하지만, 배포하지 않고 내부에서 시험하는 것만으로도 정식 개발의 실패 가능성을 크게 줄일 수 있다.

연구팀의 기술은 기존 앱에서 필요한 기능이 있을 때 그 앱을 시연하면 자동으로 해당 기능이 추출되고 개발자가 활용할 수 있는 프로그램 코드로 변환된다.

예를 들어 스마트폰 사용자의 수면을 감지해 자동으로 알림을 끄는 기능의 시제품을 만들기 위해서는 수면 상태를 추적하는 복잡한 기술이 필요하지만, 연구팀의 기술을 활용하면 단순히 시중의 수면 분석 앱으로부터 해당 기능을 추출해 시제품 제작에 활용할 수 있다.

연구팀은 현직 스마트폰 앱 개발자와의 실험을 통해 최소 1만 줄 이상의 프로그램 코드 작성이 필요한 개발 과정을 연구팀이 개발한 기술을 적용하면 불과 50여 줄의 코드 작성으로도 시제품을 개발할 수 있음을 확인했다.

이는 시제품 앱 개발에 필요한 프로그램 작성이 200배가량 줄어든 것으로 기존의 스마트폰 앱들을 활용하고 기계가 자동으로 프로그램을 작성하도록 함으로써 개발 비용을 획기적으로 줄인 것이다.

이성주 교수는 “기존 다른 앱의 기능을 코드 없이도 구현할 수 있는 기술로 시연을 통한 프로그래밍 기술을 활용하고 또 다른 앱과의 상호작용이 모두 백그라운드에서 이루어지게 하는 기술이다”라며 “개발자가 실제로는 자신의 앱과 다른 앱을 동시에 다루지만 마치 한 개의 앱으로 작업하는 듯한 효과가 있었으며, 새 앱 기능을 손쉽고 빠르게 구현해 더 많은 유용한 앱 출현을 기대할 수 있게 됐다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 산업통상자원부, 한국산업기술진흥원 국제공동기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

연구에 대한 설명과 시연이 담긴 비디오를 다음 링크에서 확인할 수 있고, ( https://www.youtube.com/watch?v=5pF5kGq-lDU ) 자세한 정보는 프로젝트 웹사이트에서 볼 수 있다. ( https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/xdroid/ )

□ 그림 설명

그림1. 연구팀이 개발한 기술이 구현된 개발자 도구

2019.11.12 조회수 26931

이성주 교수, 앱 시제품 제작 생산성 200배 향상 기술 개발

〈 박수영 연구원, 이성주 교수 〉

〈 김동휘 연구원 〉

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀 스마트폰 앱 개발에서 필수적인 시제품 제작 과정을 획기적으로 줄여 생산성을 200배 이상 높일 수 있는 기술을 개발했다.