-

이광형 제17대 총장 취임식 개최

우리 대학 이광형 제17대 총장이 8일 오후 2시 대전 본원 대강당(에서 취임식을 갖고 미래 50년을 위한 KAIST 신문화 조성을 위해 학교의 모든 역량을 모아달라고 구성원들에게 당부했다. 이 총장의 이날 취임식은 KAIST 공식 유튜브 채널을 통해 온라인으로 실시간 중계됐다.

이광형 총장은 이날 취임식에서 "KAIST는 앞으로 인류가 당면한 문제를 찾아 정의하고 해결하는 것에 중점을 두고, 인류의 지속 가능한 발전과 대한민국의 번영을 위한 글로벌 가치창출에 집중해야 한다ˮ며 포스트 인공지능(Post AI) 시대에 대비해 ʻ미래 50년을 위한 KAIST 신문화 전략ʼ을 새 비전으로 제시했다. 이 총장은 또 "그동안 섬기는 리더십으로 동료들과 함께 꿈을 현실로 구현하는 일을 해왔다고 생각한다ˮ며 "이러한 경험을 바탕으로 KAIST에 새롭고 따뜻한 변화를 일으키겠다ˮ고 포부를 밝혔다.이 총장은 특히 취임사에서 ▴실력과 인성을 모두 겸비한 ʻ신뢰할 수 있는 인재 양성ʼ ▴정부와 민간 기부자의 숭고한 뜻에 부응하는 ʻ신뢰할 수 있는 재정 운영ʼ ▴과감한 권한 분산과 위임을 통해 자율·창의·책임 경영을 실현하는 ʻ신뢰 기반의 경영 혁신ʼ을 통해 KAIST라는 이름만 들어도 국민과 정부가 ʻ신뢰ʼ라는 단어를 가장 먼저 떠 올릴 수 있게 소통과 신뢰의 문화를 만들자고 당부했다. 이 총장이 취임식에서 밝힌 ʻ미래 50년을 위한 KAIST 신문화 전략ʼ 은 일명 ʻQAISTʼ로 불린다. Question(교육), Advanced research(연구), Internationalization(국제화), Start-up(기술사업화), Trust(신뢰) 등 다섯 가지 혁신전략의 머리글자를 따서 만든 약어다. 그동안 추구해 온 창의·도전·배려라는 C³ 정신을 기반으로 ʻ글로벌 가치창출 선도대학ʼ이라는 ʻKAIST 비전 2031ʼ을 계승하고 완성하겠다는 이 총장의 의지가 담겨있는 세부 전략이다. 이 총장이 제시한 신문화 전략 중 ▲첫째는 질문(Question)하는 글로벌 창의인재를 양성하는 교육 혁신이다. 이를 위해 이 총장은 ▴인문학을 포함해 학과 간 경계 없는 융합 교육 과정을 개발하는 교육 과정의 혁신 ▴문제 중심 교육(Problem Based Learning)·프로젝트 중심 교육(Project Based Learning)·AR/VR 등 실감기술 기반의 블랜디드 러닝(Blended Learning) 등 원격 교육이 가능한 가상 캠퍼스 네트워크 구축 등 교육방식 혁신을 주문했다. 이 밖의 세부 전략으로는 ▴교수진이 전공 서적 이외의 도서를 선정해 학생들과 함께 읽고 토론하는 ʻ1 랩 1 독서ʼ 운동 ▴외국인 교원 15%, 여성 교원 25%, 미래분야 교원 100명 추가 충원 등의 내용이 포함됐다. 이 총장은 ▲둘째, 남이 정의해놓은 문제의 답을 찾는 ʻHowʼ 방식의 연구에서 무엇을 연구해야 할지 스스로 정의하는 ʻWhatʼ의 방식으로 전환하는 연구혁신(Advanced Research) 방향을 제시했다.

▴연구 시스템의 3대 요소인 인력·조직·연구지원을 혁신해 창의적이고 도전적인 연구 몰입환경을 조성하는 ʻ지속 가능한 연구 인프라 구축ʼ ▴추격형 연구의 틀을 벗어나 미래연구에 두려움 없이 뛰어들 수 있게 만드는 ʻ창의적·도전적 연구지원 혁신ʼ ▴연구실마다 세계 최초의 것을 시도하는 분위기를 조성하는 ʻ1 랩 1 최초ʼ 운동 ▴의사 과학자·공학자 양성 프로그램 신설 및 공동연구 네트워크 플랫폼 병원을 구축하는 등 바이오⦁의료 산업에 연구역량을 집중하겠다는 것이 주요 내용이다.

▲세 번째로 내·외부의 국제화를 병행하는 국제화 혁신(Internationalization)을 주문했다. ▴언어를 포함한 문화적 장벽이 낮은 글로벌 캠퍼스 구축 ▴연구실마다 한 명 이상의 외국인 학생을 수용해 교육하는 ʻ1 랩 1 외국인 학생ʼ 운동 ▴보스턴·실리콘밸리 등 세계의 주요 연구거점 지역을 기반으로 교수·학생·연구원의 해외 파견은 물론 해외 우수 연구자들과의 공동연구, 기술사업화의 인큐베이션 허브로 활용하는 ʻ해외 국제캠퍼스 구축ʼ 의지를 밝혔다.

이밖에 ▴국제공동연구를 통한 위상 제고와 케냐·이집트·터키 등에 교육 및 연구 모델을 수출해 개발도상국의 과학기술발전에 기여 하는 KAIST 발전모델 확산 등도 언급했다.

이 총장은 마지막으로 ▲글로벌 가치를 창출하는 기술사업화(Start-up) 전략을 제시했다. 이를 위해 ▴기업가정신 교육 강화·산업 현장 및 해외 연수 적극 장려·교내 창업기업을 외부 자본 시장에 연결하는 등 다소 과하다고 평가될 정도로 파격적인 창업지원제도를 도입할 계획이다. 또 ▴연구실별로 최소 1개의 연구실 혹은 졸업생 창업을 권장하는 ʻ1 랩 1 벤처ʼ 운동 ▴KAIST를 중심으로 대전-오송-세종을 연결하는 혁신성장 생태계를 구축하는 스타트업 월드(Start-up World) 리노베이션 ▴인센티브 기반의 조직 관리로 역동적인 지식재산관리 체계를 구축해 10년 이내에 연간 1,000억 원의 기술료 수입 달성을 목표로 기술사업화 부서의 민영화를 추진할 계획임을 밝혔다.

한편 코로나19 방역 수칙을 준수하며 진행된 취임식에는 이원욱 국회 과방위원장과 신성철 前 총장을 포함해 바이오및뇌공학과 개설을 위해 지난 2001년과 2014년 두 차례에 걸쳐 발전기금을 기부한 정문술 前 미래산업 회장, 이 총장의 제자인 김정주 NXC 대표가 직접 참석해 축사했다.

또한, SBS 드라마 카이스트에서 이 총장을 모델로 한 ʻ괴짜 교수ʼ 캐릭터를 만들었던 송지나 작가와 제자인 김영달 아이디스 회장 등도 취임식에 참석, 취임 축하 인사를 전하는 한편 재학생·동문·교직원 등으로 구성된 50인의 온라인 참석자들이 신임 총장에게 바라는 메시지와 기대감을 화면을 통해 전달했다.

이광형 총장은 서울대학교와 KAIST에서 각각 산업공학 학사·석사 학위를, 프랑스 응용과학원(INSA) 리옹에서 전산학 석·박사 학위를 취득했다.

이 신임 총장은 1985년 KAIST 전산학과 교수로 임용된 후 지난 2월 18일 이사회에서 총장으로 선임되기 전까지 바이오및뇌공학과와 문술미래전략대학원 미래산업 초빙 석좌교수로 재직해왔다.

1990년대 전산학과 교수 시절 김정주(넥슨)·김영달(아이디스)·신승우(네오위즈)·김준환(올라웍스) 등 1세대 벤처 창업가들을 배출해‘KAIST 벤처 창업의 대부’로도 불리는 이광형 총장은 교학부총장을 비롯해 교무처장, 국제협력처장, 과학영재교육연구원장, 비전2031위원회 공동위원장 등 교내·외의 주요보직을 두루 거쳤다.

미국 스탠포드 연구소 및 일본 동경공대 초빙교수를 지낸 경력의 소유자인 이 총장은 퍼지지능시스템학회장, 한국생물정보학회장, (사)미래학회장, 국회사무처 과학기술정책연구회장, 미국 전기전자학회 산하 인공지능학회(IEEE Computational Intelligence Society) 한국분과 의장, 국회 국가미래전략최고위과정 책임교수로도 활동했다. 올 3월 현재 한국과학기술한림원과 한국공학한림원 정회원이다.

일찍부터 학문 간 융합에 눈을 뜬 이광형 총장은 2001년 바이오와 ICT 융합을 주장하며 바이오및뇌공학과를 설립하고 2009년에는 각각 지식재산대학원과 과학저널리즘대학원을, 그리고 2013년에는 우리나라 최초의 미래학 연구기관인 문술미래전략대학원 설립을 주도했다. 이광형 총장은 이 같은 관련 연구 분야 및 사회 전반에 걸친 다양한 공적을 인정받아 백암학술상(기술부문, 1990)을 시작으로 1999년에는 정보문화진흥상 국무총리상과 신지식인상을 비롯해 프랑스정부 훈장(Chevalier, 2003), 국가과학기술위원회 위원장상(2012), KAIST 발전공적상(2018), 대한민국 국민훈장 동백장(2016), 대한민국 녹조근정훈장(2020), 국회의장상(2020)을 수상했다.

이광형 제17대 총장 취임식 개최

우리 대학 이광형 제17대 총장이 8일 오후 2시 대전 본원 대강당(에서 취임식을 갖고 미래 50년을 위한 KAIST 신문화 조성을 위해 학교의 모든 역량을 모아달라고 구성원들에게 당부했다. 이 총장의 이날 취임식은 KAIST 공식 유튜브 채널을 통해 온라인으로 실시간 중계됐다.

이광형 총장은 이날 취임식에서 "KAIST는 앞으로 인류가 당면한 문제를 찾아 정의하고 해결하는 것에 중점을 두고, 인류의 지속 가능한 발전과 대한민국의 번영을 위한 글로벌 가치창출에 집중해야 한다ˮ며 포스트 인공지능(Post AI) 시대에 대비해 ʻ미래 50년을 위한 KAIST 신문화 전략ʼ을 새 비전으로 제시했다. 이 총장은 또 "그동안 섬기는 리더십으로 동료들과 함께 꿈을 현실로 구현하는 일을 해왔다고 생각한다ˮ며 "이러한 경험을 바탕으로 KAIST에 새롭고 따뜻한 변화를 일으키겠다ˮ고 포부를 밝혔다.이 총장은 특히 취임사에서 ▴실력과 인성을 모두 겸비한 ʻ신뢰할 수 있는 인재 양성ʼ ▴정부와 민간 기부자의 숭고한 뜻에 부응하는 ʻ신뢰할 수 있는 재정 운영ʼ ▴과감한 권한 분산과 위임을 통해 자율·창의·책임 경영을 실현하는 ʻ신뢰 기반의 경영 혁신ʼ을 통해 KAIST라는 이름만 들어도 국민과 정부가 ʻ신뢰ʼ라는 단어를 가장 먼저 떠 올릴 수 있게 소통과 신뢰의 문화를 만들자고 당부했다. 이 총장이 취임식에서 밝힌 ʻ미래 50년을 위한 KAIST 신문화 전략ʼ 은 일명 ʻQAISTʼ로 불린다. Question(교육), Advanced research(연구), Internationalization(국제화), Start-up(기술사업화), Trust(신뢰) 등 다섯 가지 혁신전략의 머리글자를 따서 만든 약어다. 그동안 추구해 온 창의·도전·배려라는 C³ 정신을 기반으로 ʻ글로벌 가치창출 선도대학ʼ이라는 ʻKAIST 비전 2031ʼ을 계승하고 완성하겠다는 이 총장의 의지가 담겨있는 세부 전략이다. 이 총장이 제시한 신문화 전략 중 ▲첫째는 질문(Question)하는 글로벌 창의인재를 양성하는 교육 혁신이다. 이를 위해 이 총장은 ▴인문학을 포함해 학과 간 경계 없는 융합 교육 과정을 개발하는 교육 과정의 혁신 ▴문제 중심 교육(Problem Based Learning)·프로젝트 중심 교육(Project Based Learning)·AR/VR 등 실감기술 기반의 블랜디드 러닝(Blended Learning) 등 원격 교육이 가능한 가상 캠퍼스 네트워크 구축 등 교육방식 혁신을 주문했다. 이 밖의 세부 전략으로는 ▴교수진이 전공 서적 이외의 도서를 선정해 학생들과 함께 읽고 토론하는 ʻ1 랩 1 독서ʼ 운동 ▴외국인 교원 15%, 여성 교원 25%, 미래분야 교원 100명 추가 충원 등의 내용이 포함됐다. 이 총장은 ▲둘째, 남이 정의해놓은 문제의 답을 찾는 ʻHowʼ 방식의 연구에서 무엇을 연구해야 할지 스스로 정의하는 ʻWhatʼ의 방식으로 전환하는 연구혁신(Advanced Research) 방향을 제시했다.

▴연구 시스템의 3대 요소인 인력·조직·연구지원을 혁신해 창의적이고 도전적인 연구 몰입환경을 조성하는 ʻ지속 가능한 연구 인프라 구축ʼ ▴추격형 연구의 틀을 벗어나 미래연구에 두려움 없이 뛰어들 수 있게 만드는 ʻ창의적·도전적 연구지원 혁신ʼ ▴연구실마다 세계 최초의 것을 시도하는 분위기를 조성하는 ʻ1 랩 1 최초ʼ 운동 ▴의사 과학자·공학자 양성 프로그램 신설 및 공동연구 네트워크 플랫폼 병원을 구축하는 등 바이오⦁의료 산업에 연구역량을 집중하겠다는 것이 주요 내용이다.

▲세 번째로 내·외부의 국제화를 병행하는 국제화 혁신(Internationalization)을 주문했다. ▴언어를 포함한 문화적 장벽이 낮은 글로벌 캠퍼스 구축 ▴연구실마다 한 명 이상의 외국인 학생을 수용해 교육하는 ʻ1 랩 1 외국인 학생ʼ 운동 ▴보스턴·실리콘밸리 등 세계의 주요 연구거점 지역을 기반으로 교수·학생·연구원의 해외 파견은 물론 해외 우수 연구자들과의 공동연구, 기술사업화의 인큐베이션 허브로 활용하는 ʻ해외 국제캠퍼스 구축ʼ 의지를 밝혔다.

이밖에 ▴국제공동연구를 통한 위상 제고와 케냐·이집트·터키 등에 교육 및 연구 모델을 수출해 개발도상국의 과학기술발전에 기여 하는 KAIST 발전모델 확산 등도 언급했다.

이 총장은 마지막으로 ▲글로벌 가치를 창출하는 기술사업화(Start-up) 전략을 제시했다. 이를 위해 ▴기업가정신 교육 강화·산업 현장 및 해외 연수 적극 장려·교내 창업기업을 외부 자본 시장에 연결하는 등 다소 과하다고 평가될 정도로 파격적인 창업지원제도를 도입할 계획이다. 또 ▴연구실별로 최소 1개의 연구실 혹은 졸업생 창업을 권장하는 ʻ1 랩 1 벤처ʼ 운동 ▴KAIST를 중심으로 대전-오송-세종을 연결하는 혁신성장 생태계를 구축하는 스타트업 월드(Start-up World) 리노베이션 ▴인센티브 기반의 조직 관리로 역동적인 지식재산관리 체계를 구축해 10년 이내에 연간 1,000억 원의 기술료 수입 달성을 목표로 기술사업화 부서의 민영화를 추진할 계획임을 밝혔다.

한편 코로나19 방역 수칙을 준수하며 진행된 취임식에는 이원욱 국회 과방위원장과 신성철 前 총장을 포함해 바이오및뇌공학과 개설을 위해 지난 2001년과 2014년 두 차례에 걸쳐 발전기금을 기부한 정문술 前 미래산업 회장, 이 총장의 제자인 김정주 NXC 대표가 직접 참석해 축사했다.

또한, SBS 드라마 카이스트에서 이 총장을 모델로 한 ʻ괴짜 교수ʼ 캐릭터를 만들었던 송지나 작가와 제자인 김영달 아이디스 회장 등도 취임식에 참석, 취임 축하 인사를 전하는 한편 재학생·동문·교직원 등으로 구성된 50인의 온라인 참석자들이 신임 총장에게 바라는 메시지와 기대감을 화면을 통해 전달했다.

이광형 총장은 서울대학교와 KAIST에서 각각 산업공학 학사·석사 학위를, 프랑스 응용과학원(INSA) 리옹에서 전산학 석·박사 학위를 취득했다.

이 신임 총장은 1985년 KAIST 전산학과 교수로 임용된 후 지난 2월 18일 이사회에서 총장으로 선임되기 전까지 바이오및뇌공학과와 문술미래전략대학원 미래산업 초빙 석좌교수로 재직해왔다.

1990년대 전산학과 교수 시절 김정주(넥슨)·김영달(아이디스)·신승우(네오위즈)·김준환(올라웍스) 등 1세대 벤처 창업가들을 배출해‘KAIST 벤처 창업의 대부’로도 불리는 이광형 총장은 교학부총장을 비롯해 교무처장, 국제협력처장, 과학영재교육연구원장, 비전2031위원회 공동위원장 등 교내·외의 주요보직을 두루 거쳤다.

미국 스탠포드 연구소 및 일본 동경공대 초빙교수를 지낸 경력의 소유자인 이 총장은 퍼지지능시스템학회장, 한국생물정보학회장, (사)미래학회장, 국회사무처 과학기술정책연구회장, 미국 전기전자학회 산하 인공지능학회(IEEE Computational Intelligence Society) 한국분과 의장, 국회 국가미래전략최고위과정 책임교수로도 활동했다. 올 3월 현재 한국과학기술한림원과 한국공학한림원 정회원이다.

일찍부터 학문 간 융합에 눈을 뜬 이광형 총장은 2001년 바이오와 ICT 융합을 주장하며 바이오및뇌공학과를 설립하고 2009년에는 각각 지식재산대학원과 과학저널리즘대학원을, 그리고 2013년에는 우리나라 최초의 미래학 연구기관인 문술미래전략대학원 설립을 주도했다. 이광형 총장은 이 같은 관련 연구 분야 및 사회 전반에 걸친 다양한 공적을 인정받아 백암학술상(기술부문, 1990)을 시작으로 1999년에는 정보문화진흥상 국무총리상과 신지식인상을 비롯해 프랑스정부 훈장(Chevalier, 2003), 국가과학기술위원회 위원장상(2012), KAIST 발전공적상(2018), 대한민국 국민훈장 동백장(2016), 대한민국 녹조근정훈장(2020), 국회의장상(2020)을 수상했다.

2021.03.09

조회수 107750

-

탄소중립 인공 광합성 기술 개발

우리 대학 생명과학과 조병관 교수 연구팀이 기후변화의 주된 요인인 C1 가스(이산화탄소, 일산화탄소 등 탄소 1개로 구성된 가스)를 고부가가치 바이오 화학물질로 전환하는 기술을 개발했다고 9일 밝혔다.

조 교수 연구팀은 광 나노입자가 빛을 받으면 내놓는 전자를 미생물이 에너지원으로 이용할 수 있도록 고효율 광 나노입자가 표면에 부착된 미생물-광 나노입자 인공광합성 시스템을 개발했다. 이 기술은 빛을 유일한 에너지원으로 활용해 미생물이 C1 가스를 다양한 바이오 화학물질로 전환하는 친환경 C1 가스 리파이너리 기술로 정부가 선언한 2050 탄소중립 실현을 위한 다양한 응용 가능성을 제시한다.

생명과학과 진상락 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `미국국립과학원회보(Proceedings of National Academy of Science, PNAS)'에 2월 23일 字 온라인판에 게재됐다.(논문명: Acetogenic bacteria utilize light-driven electrons as an energy source for autotrophic growth)

아세토젠 미생물은 우드-융달 대사회로를 통해 C1 가스를 아세트산으로 전환할 수 있다. 이에 C1 가스로부터 바이오 화학물질 생산을 위한 바이오 촉매로 활용 가능성이 커 탄소 포집 및 활용 기술로 많은 주목을 받고 있다.

아세토젠 미생물은 C1 가스 대사를 위한 환원 에너지를 당이나 수소를 분해해 얻는다. 당이나 수소를 대체하기 위해 나노입자 크기의 개별 광전극 역할을 하는 광 나노입자를 미생물 표면에 부착시켜 빛에너지를 미생물로 전달시키면 당이나 수소 없이도 C1 가스를 활용할 수 있다.

기존기술은 광 나노입자를 생합성해 세포 표면에 부착시키는 방법으로 광 나노입자의 구조와 크기를 조절하기 어려워 C1 가스 대사 효율을 높이는 데 한계가 있었다. 이는 구조와 크기에 따라 광전도효과의 성능에 차이가 생기는 광 나노입자의 독특한 특성 때문이다.

이와 같은 한계를 극복하기 위해 연구팀은 구조와 크기가 균일하고 우수한 광전도효과를 나타내는 고효율 광 나노입자를 화학적 방법으로 합성하고, 산업적으로 활용 가능한 아세토젠 미생물 중 하나인 `클로스트리디움 오토에타노게놈(Clostridium autoethanogenum)'의 표면에 부착시켰다.

연구팀은 광 나노입자를 부착한 미생물이 C1 가스로부터 아세트산을 생산할 수 있음을 입증해 빛을 이용한 친환경 인공광합성 시스템을 구축하고 구축된 인공광합성 시스템 미생물의 전사체 분석(세포 내 모든 RNA를 분석해 유전자 발현 유무를 규명하는 기술)을 통해 광 나노입자로부터 생성된 전자가 미생물 내로 전달되기 위한 전자수용체를 규명했다.

연구를 주도한 조병관 교수는 "C1 가스 고정과정에서 사용되는 당 또는 수소를 친환경 빛에너지로 대체할 수 있고, 미생물 기반의 생합성 광 나노입자를 활용한 기존 인공광합성 시스템의 한계를 극복했다ˮ며 "고효율 광 나노입자를 사용해 인공광합성 효율을 증대시킬 수 있고, 광 나노입자로부터 생성된 전자를 효율적으로 수용할 수 있는 인공미생물 개발연구에 실마리를 제공했다ˮ 고 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 C1 가스 리파이너리 사업단 및 지능형바이오시스템 설계 및 합성연구단(글로벌프론티어사업)의 지원을 받아 수행됐다.

탄소중립 인공 광합성 기술 개발

우리 대학 생명과학과 조병관 교수 연구팀이 기후변화의 주된 요인인 C1 가스(이산화탄소, 일산화탄소 등 탄소 1개로 구성된 가스)를 고부가가치 바이오 화학물질로 전환하는 기술을 개발했다고 9일 밝혔다.

조 교수 연구팀은 광 나노입자가 빛을 받으면 내놓는 전자를 미생물이 에너지원으로 이용할 수 있도록 고효율 광 나노입자가 표면에 부착된 미생물-광 나노입자 인공광합성 시스템을 개발했다. 이 기술은 빛을 유일한 에너지원으로 활용해 미생물이 C1 가스를 다양한 바이오 화학물질로 전환하는 친환경 C1 가스 리파이너리 기술로 정부가 선언한 2050 탄소중립 실현을 위한 다양한 응용 가능성을 제시한다.

생명과학과 진상락 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `미국국립과학원회보(Proceedings of National Academy of Science, PNAS)'에 2월 23일 字 온라인판에 게재됐다.(논문명: Acetogenic bacteria utilize light-driven electrons as an energy source for autotrophic growth)

아세토젠 미생물은 우드-융달 대사회로를 통해 C1 가스를 아세트산으로 전환할 수 있다. 이에 C1 가스로부터 바이오 화학물질 생산을 위한 바이오 촉매로 활용 가능성이 커 탄소 포집 및 활용 기술로 많은 주목을 받고 있다.

아세토젠 미생물은 C1 가스 대사를 위한 환원 에너지를 당이나 수소를 분해해 얻는다. 당이나 수소를 대체하기 위해 나노입자 크기의 개별 광전극 역할을 하는 광 나노입자를 미생물 표면에 부착시켜 빛에너지를 미생물로 전달시키면 당이나 수소 없이도 C1 가스를 활용할 수 있다.

기존기술은 광 나노입자를 생합성해 세포 표면에 부착시키는 방법으로 광 나노입자의 구조와 크기를 조절하기 어려워 C1 가스 대사 효율을 높이는 데 한계가 있었다. 이는 구조와 크기에 따라 광전도효과의 성능에 차이가 생기는 광 나노입자의 독특한 특성 때문이다.

이와 같은 한계를 극복하기 위해 연구팀은 구조와 크기가 균일하고 우수한 광전도효과를 나타내는 고효율 광 나노입자를 화학적 방법으로 합성하고, 산업적으로 활용 가능한 아세토젠 미생물 중 하나인 `클로스트리디움 오토에타노게놈(Clostridium autoethanogenum)'의 표면에 부착시켰다.

연구팀은 광 나노입자를 부착한 미생물이 C1 가스로부터 아세트산을 생산할 수 있음을 입증해 빛을 이용한 친환경 인공광합성 시스템을 구축하고 구축된 인공광합성 시스템 미생물의 전사체 분석(세포 내 모든 RNA를 분석해 유전자 발현 유무를 규명하는 기술)을 통해 광 나노입자로부터 생성된 전자가 미생물 내로 전달되기 위한 전자수용체를 규명했다.

연구를 주도한 조병관 교수는 "C1 가스 고정과정에서 사용되는 당 또는 수소를 친환경 빛에너지로 대체할 수 있고, 미생물 기반의 생합성 광 나노입자를 활용한 기존 인공광합성 시스템의 한계를 극복했다ˮ며 "고효율 광 나노입자를 사용해 인공광합성 효율을 증대시킬 수 있고, 광 나노입자로부터 생성된 전자를 효율적으로 수용할 수 있는 인공미생물 개발연구에 실마리를 제공했다ˮ 고 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 C1 가스 리파이너리 사업단 및 지능형바이오시스템 설계 및 합성연구단(글로벌프론티어사업)의 지원을 받아 수행됐다.

2021.03.09

조회수 101563

-

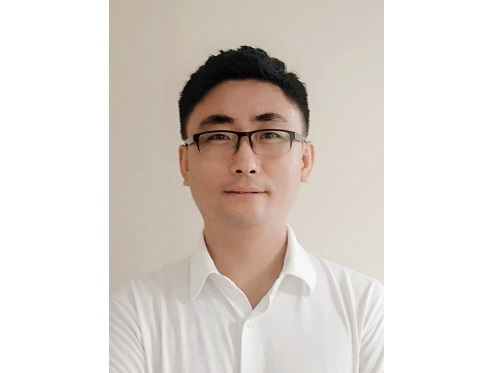

17대 총장에 이광형 명예교수 선임

우리대학 제17대 총장에 이광형(67세) 바이오및뇌공학과 명예교수가 선임됐다.이사회(이사장 김우식)는 18일 오전 대전 본원 학술문화관 5층 스카이라운지에서 제271회 임시이사회를 개최하고 제17대 총장에 이광형 바이오및뇌공학과 명예교수를 선임했다고 발표했다. 이광형 신임 총장은 교육부 장관의 동의와 과학기술정보통신부 장관의 승인을 거쳐 확정되는데 임기는 2월 23일부터 4년이다.이광형 신임 총장은 서울대학교와 KAIST에서 각각 산업공학 학사·석사 학위를, 프랑스 응용과학원(INSA) 리옹에서 전산학 석·박사 학위를 취득했다. 이 신임 총장은 1985년 KAIST 전산학과 교수로 임용된 후 2월 현재 바이오및뇌공학과와 문술미래전략대학원 미래산업 초빙 석좌교수로 재직 중이다.

1990년대 전산학과 교수 시절 김정주(넥슨)·김영달(아이디스)·신승우(네오위즈)·김준환(올라웍스) 등 1세대 벤처 창업가들을 배출해 ‘KAIST 벤처 창업의 대부’로도 불리는 이광형 신임 총장은 교학부총장을 비롯해 교무처장, 국제협력처장, 과학영재교육연구원장, 비전2031위원회 공동위원장 등 교내·외의 주요보직을 두루 거쳤다. 이 신임 총장의 외부 활동 경력 또한 매우 화려하다. 미국 스탠포드 연구소 및 일본 동경공대 초빙교수를 지낸 경력의 소유자인 이 신임 총장은 퍼지지능시스템학회장, 한국생물정보학회장, (사)미래학회장, 국회사무처 과학기술정책연구회장, 미국 전기전자학회 산하 인공지능학회(IEEE Computational Intelligence Society) 한국분과 의장, 국회 국가미래전략최고위과정 책임교수로 활동했다. 올 2월 현재 한국과학기술한림원과 한국공학한림원 정회원이다.

일찍부터 학문 간 융합에 눈을 뜬 이 신임 총장은 2001년 바이오와 ICT 융합을 주장하며 바이오및뇌공학과를 설립하고 2009년에는 각각 지식재산대학원과 과학저널리즘대학원을, 그리고 2013년에는 우리나라 최초의 미래학 연구기관인 문술미래전략대학원 설립을 주도했다. 이광형 신임 총장은 이 같은 관련 연구 분야 및 사회 전반에 걸친 다양한 공적을 인정받아 백암학술상(기술부문, 1990)을 시작으로 1999년에는 정보문화진흥상 국무총리상과 신지식인상을 비롯해 프랑스정부 훈장(Chevalier, 2003), 국가과학기술위원회 위원장상(2012), KAIST 발전공적상(2018), 대한민국 국민훈장 동백장(2016), 대한민국 녹조근정훈장(2020), 국회의장상(2020)을 수상했다.

17대 총장에 이광형 명예교수 선임

우리대학 제17대 총장에 이광형(67세) 바이오및뇌공학과 명예교수가 선임됐다.이사회(이사장 김우식)는 18일 오전 대전 본원 학술문화관 5층 스카이라운지에서 제271회 임시이사회를 개최하고 제17대 총장에 이광형 바이오및뇌공학과 명예교수를 선임했다고 발표했다. 이광형 신임 총장은 교육부 장관의 동의와 과학기술정보통신부 장관의 승인을 거쳐 확정되는데 임기는 2월 23일부터 4년이다.이광형 신임 총장은 서울대학교와 KAIST에서 각각 산업공학 학사·석사 학위를, 프랑스 응용과학원(INSA) 리옹에서 전산학 석·박사 학위를 취득했다. 이 신임 총장은 1985년 KAIST 전산학과 교수로 임용된 후 2월 현재 바이오및뇌공학과와 문술미래전략대학원 미래산업 초빙 석좌교수로 재직 중이다.

1990년대 전산학과 교수 시절 김정주(넥슨)·김영달(아이디스)·신승우(네오위즈)·김준환(올라웍스) 등 1세대 벤처 창업가들을 배출해 ‘KAIST 벤처 창업의 대부’로도 불리는 이광형 신임 총장은 교학부총장을 비롯해 교무처장, 국제협력처장, 과학영재교육연구원장, 비전2031위원회 공동위원장 등 교내·외의 주요보직을 두루 거쳤다. 이 신임 총장의 외부 활동 경력 또한 매우 화려하다. 미국 스탠포드 연구소 및 일본 동경공대 초빙교수를 지낸 경력의 소유자인 이 신임 총장은 퍼지지능시스템학회장, 한국생물정보학회장, (사)미래학회장, 국회사무처 과학기술정책연구회장, 미국 전기전자학회 산하 인공지능학회(IEEE Computational Intelligence Society) 한국분과 의장, 국회 국가미래전략최고위과정 책임교수로 활동했다. 올 2월 현재 한국과학기술한림원과 한국공학한림원 정회원이다.

일찍부터 학문 간 융합에 눈을 뜬 이 신임 총장은 2001년 바이오와 ICT 융합을 주장하며 바이오및뇌공학과를 설립하고 2009년에는 각각 지식재산대학원과 과학저널리즘대학원을, 그리고 2013년에는 우리나라 최초의 미래학 연구기관인 문술미래전략대학원 설립을 주도했다. 이광형 신임 총장은 이 같은 관련 연구 분야 및 사회 전반에 걸친 다양한 공적을 인정받아 백암학술상(기술부문, 1990)을 시작으로 1999년에는 정보문화진흥상 국무총리상과 신지식인상을 비롯해 프랑스정부 훈장(Chevalier, 2003), 국가과학기술위원회 위원장상(2012), KAIST 발전공적상(2018), 대한민국 국민훈장 동백장(2016), 대한민국 녹조근정훈장(2020), 국회의장상(2020)을 수상했다.

2021.02.19

조회수 94205

-

16일 개교 50주년 기념식 개최

우리 대학은 지난 1971년 2월 16일 서울연구개발단지(홍릉)에서 대한민국 최초의 이공계 연구중심 대학원인 ʻ한국과학원(KAIS)ʼ이란 이름으로 출범했다. 당시 KAIS의 탄생은 대한민국의 향후 50년을 바꿔 놓은 혁신의 시작을 알리는 첫 신호탄이었다.

1973년 3월 106명의 석사과정 신입생이 입학해 2년 후인 1975년 92명의 졸업생을, 이어 1975년 9월 21명의 박사과정 신입생이 입학, 3년 후인 1978년 8월 2명의 졸업생을 처음으로 배출했다. 1980년 12월 당시 한국과학기술연구소(KIST)와 통합해 교명을 지금의 KAIST(한국과학기술원)로 변경했다. 이후 1989년 6월 KIST와 분리된 KAIST는 같은 해 7월 한국과학기술대학(KIT)과의 통합을 계기로 대덕 캠퍼스로 이전해 학부와 대학원을 모두 갖춘 명실상부한 ʻ대덕 시대ʼ를 열었고 2009년 3월에는 한국정보통신대학교(ICU)와 합병하는 등 교세를 꾸준히 확장해왔다.

KAIST가 지난 반세기 동안 배출한 고급 과학기술 인력은 올 2월 현재 박사 1만4천418명을 포함해 석사 3만5천513명, 학사 1만9천457명 등 모두 총 6만9천388명에 달한다. 이들 졸업생은 우리나라 과학기술 및 산업 발전과 학생·교수창업을 견인하며 대한민국의 산업화와 ICT 혁명의 중추적인 역할을 담당해왔고 이제는 디지털경제 주역으로서 대한민국의 역사를 새로 쓰고 있다.

"KAIST가 없었다면 오늘의 대한민국도 없었을 것ˮ이라는 평가를 받을 정도로 ʻ국가대표 대학ʼ으로 반세기 만에 눈부시게 성장한 KAIST가 거둔 그동안의 성과는 대단하다. 실제 삼성전자·SK하이닉스 등 글로벌 경쟁력을 갖춘 우리나라 반도체산업 분야 박사인력의 약 25%와 국내 공과대학 교수의 20%, 그리고 박사 졸업생 가운데 1천700여 명이 중견·벤처기업에 종사하고 있는데 약 20%인 320여 명이 CEO로 재직하는 등 이들 졸업생은 국내 산·학·연 등 각계에서 지도층 인사로 활동 중이다.

KAIST는 이와 함께 1982년 아시아·태평양 지역 최초 인터넷 시스템 구축, 1990년 대한민국 최초 인공지능(AI)연구센터 설립, 1992년 인공위성 우리별 1호 발사 성공 등 우리나라 과학발전 역사 중 최초·최고라는 수식어가 붙은 다수의 훌륭한 연구성과를 거두고 있다. 1995년 386 마이크로프로세서 개발, 2002년 휴머노이드 로봇(휴보) 개발, 2008년 한국인 최초 우주비행사(이소연) 배출, 2009년 무선 충전 전기버스 개발, 2015년 세계 재난 로봇대회 우승, 2020년 사이배슬론 국제대회 착용형 로봇 분야 금·동메달 수상 실적 등 또한 KAIST가 연구를 통해 달성한 대표적인 성과로 꼽힌다.

2000년대 초까지 200위~100위 권 밖에서 맴돌던 세계대학 순위도 영국의 글로벌 대학평가기관인 QS(Quacquarelli Symonds)가 작년 2월 발표한 2020 세계대학 평가 순위에서 전년(2019년) 대비 2단계 상승한 39위를 차지했다. 이뿐만이 아니다. 같은 해 3월 QS가 전 세계 1천368개 대학을 대상으로 조사한 2020년 48개 학문 분야별 순위에서도 전기·전자공학과 재료과학 등 2개 분야가 각각 세계 17위와 19위를 차지, 20위권 이내에 포함됐고 이어 기계·항공공학 22위, 화학공학 23위, 화학 26위 순으로 국내 대학들이 이름을 올린 기술 및 공학 분야 5개 모두 국내 1위를 달성했다. 이밖에 KAIST는 톰슨 로이터로부터 3년 연속(2016~2018) 아시아에서 가장 혁신적인 대학 1위, 세계에서는 가장 혁신적인 대학 11위에 꼽히는 등 우리나라 과학기술 분야에서 KAIST가 차지하는 비중은 절대적이라 할 만큼 성장세가 가파를 뿐 아니라 이제 국내를 벗어나 세계무대를 향한 KAIST 도전은 계속되고 있다.

우리 대학은 개교 50주년을 맞아 16일 오전 10시 30분 대전 본원 대강당에서 기념식을 개최한다. 16일 열리는 기념식에서는 ʻ한국을 빛낸 50년, 인류를 빛낼 100년ʼ이라는 슬로건 아래 KAIST의 설립유공자들과 함께 과거를 반추하는 시간을 갖는다. 또한, 현재까지의 성과 보고는 물론 4명의 신진교수가 로봇·신소재·인공지능(AI)·생명공학 분야를 각각 맡아 ʻ과학기술로 변화되는 미래에 관한 상상ʼ을 온라인 참석자들과 함께 나눌 예정이다. 이 밖에 로봇 바리스타·자율주행 로봇·AI 피아노 공연 등 다채로운 부대 행사도 준비돼 있다.

KAIST의 개교 50주년을 기념해 문재인 대통령과 클라우스 슈밥(Klaus Schwab) 세계경제포럼(WEF) 회장이 영상으로 축사한다. 또 박병석 국회 의장·라파엘 라이프(L. Rafael Reif) 美 MIT大 총장·클라우스 폰 클리칭(Klaus von Klitzing) 노벨물리학상 수상자(1985) 등이 영상으로 축하 메시지를 전한다.

신성철 총장은 이날 기념식에서 "반세기 만에 일군 대한민국의 놀라운 과학기술 발전과 경이적인 경제 성장 뒤에는 KAIST가 함께해왔다ˮ 고 회고하면서 반세기 동안 이룬 성취의 기반에는 "정부와 국회의 전폭적 지원, 국민의 절대적 성원과 KAIST 구성원들의 열정과 헌신이 있었기 때문ˮ이라면서 감사 인사를 전할 예정이다. 또 "지난 반세기에 걸쳐 일궈 낸 성공의 유산에 더해 ʻ글로벌 가치 창출, 선도대학(Global Value-Creative Leading University)ʼ의 비전을 수립하고 국가와 인류의 새로운 미래를 밝히고자 두 번째 꿈을 향한 도전과 혁신을 시작하려고 한다ˮ고 말하면서 KAIST의 미래 비전을 밝힌다. 이어 그는 도전(Challenge)·창의(Creativity)·배려(Caring)의 ʻC3ʼ 정신을 바탕으로 교육·연구·기술사업화·국제화·미래전략 등 5대 분야에서 혁신을 선도하는 전략도 함께 제시한다.

신 총장은 마지막으로 향후 50년의 목표로 인류의 난제를 해결하거나 새로운 학문 분야를 개척하는 10명의 특이점 교수(Singularity Professors) 배출과 기업 가치가 10조 원을 넘는 10개의 데카콘 스타트업(Startups) 육성, 전 세계에 10개의 X-KAIST를 설립하는 ʻ10-10-10 Dreamʼ을 제시한다. 이를 통해 대한민국의 국격을 높이는 ʻ글로벌 가치 창출, 선도대학ʼ으로서 인류의 번영과 행복을 위한 과학기술 혁신의 선봉장 역할을 담당하는 KAIST의 사명(Mission)에 대해서 국민과 함께 공유할 방침이다.

같은 날 오후 2시부터는 개교 50주년을 기념하는 국제심포지엄도 함께 열린다. 이 심포지엄에는 신성철 총장과 함께 토마스 로젠바움(Thomas Rosenbaum) 미국 캘리포니아 공과대학교(Caltech) 총장·조엘 메소(Joël Mesot) 스위스 취리히 연방 공과대학(ETH 취리히) 총장이 기조 연사로 참여해 ʻ미래 50년 대학의 역할ʼ에 관해 서로의 의견을 교환한다. 이어지는 두 번째 분과에서는 ʻKAIST의 국제사회 기여ʼ를 주제로 덴마크·미국·아랍에미레이트·영국·이집트·케냐·파키스탄 등 7개국의 주한대사가 참석해 KAIST의 국제사회 기여 방안에 대해 논의한다.

한편, 16일 열리는 KAIST 개교 50주년 기념식은 질병관리청의 코로나 방역 지침을 엄수해 진행되며, 사전에 등록한 온라인 청중 150인과 함께하는 행사의 모든 순서는 KAIST 유튜브 채널을 통해 실시간 생중계된다. KAIST는 이밖에 개교 50주년을 맞는 올 한해 연중 다양한 이벤트를 계획하고 있다. 지난 3일에는 MIT·노스웨스턴대학·도쿄공대·KAIST 총장이 기조 연사로 참여한 ʻ세계대학 총장 정상회의ʼ와 학부생이 주도한 ʻ국제 학생 콘퍼런스ʼ를 열었다.

올해 말까지 ʻ글로벌 렉처 시리즈(Global Lecture Series)ʼ가 연중 기획 시리즈로 이어지고 4월에는 ʻ글로벌 행정 포럼ʼ 등 학술 행사가 준비돼 있으며 2월과 3월 중에는 개교 50주년을 기념하기 위한 ʻKAIST 50년사ʼ 와 ʻ미래 50년(단행본)ʼ이 발간을 앞두고 있다. 10월에는 캠퍼스 및 연구 시설을 개방하는 ʻ오픈 KAISTʼ를 대대적으로 개최하는 등 다양한 기념행사를 통해 지난 50년의 성과와 앞으로의 비전을 국민과 함께 공유한다.

16일 개교 50주년 기념식 개최

우리 대학은 지난 1971년 2월 16일 서울연구개발단지(홍릉)에서 대한민국 최초의 이공계 연구중심 대학원인 ʻ한국과학원(KAIS)ʼ이란 이름으로 출범했다. 당시 KAIS의 탄생은 대한민국의 향후 50년을 바꿔 놓은 혁신의 시작을 알리는 첫 신호탄이었다.

1973년 3월 106명의 석사과정 신입생이 입학해 2년 후인 1975년 92명의 졸업생을, 이어 1975년 9월 21명의 박사과정 신입생이 입학, 3년 후인 1978년 8월 2명의 졸업생을 처음으로 배출했다. 1980년 12월 당시 한국과학기술연구소(KIST)와 통합해 교명을 지금의 KAIST(한국과학기술원)로 변경했다. 이후 1989년 6월 KIST와 분리된 KAIST는 같은 해 7월 한국과학기술대학(KIT)과의 통합을 계기로 대덕 캠퍼스로 이전해 학부와 대학원을 모두 갖춘 명실상부한 ʻ대덕 시대ʼ를 열었고 2009년 3월에는 한국정보통신대학교(ICU)와 합병하는 등 교세를 꾸준히 확장해왔다.

KAIST가 지난 반세기 동안 배출한 고급 과학기술 인력은 올 2월 현재 박사 1만4천418명을 포함해 석사 3만5천513명, 학사 1만9천457명 등 모두 총 6만9천388명에 달한다. 이들 졸업생은 우리나라 과학기술 및 산업 발전과 학생·교수창업을 견인하며 대한민국의 산업화와 ICT 혁명의 중추적인 역할을 담당해왔고 이제는 디지털경제 주역으로서 대한민국의 역사를 새로 쓰고 있다.

"KAIST가 없었다면 오늘의 대한민국도 없었을 것ˮ이라는 평가를 받을 정도로 ʻ국가대표 대학ʼ으로 반세기 만에 눈부시게 성장한 KAIST가 거둔 그동안의 성과는 대단하다. 실제 삼성전자·SK하이닉스 등 글로벌 경쟁력을 갖춘 우리나라 반도체산업 분야 박사인력의 약 25%와 국내 공과대학 교수의 20%, 그리고 박사 졸업생 가운데 1천700여 명이 중견·벤처기업에 종사하고 있는데 약 20%인 320여 명이 CEO로 재직하는 등 이들 졸업생은 국내 산·학·연 등 각계에서 지도층 인사로 활동 중이다.

KAIST는 이와 함께 1982년 아시아·태평양 지역 최초 인터넷 시스템 구축, 1990년 대한민국 최초 인공지능(AI)연구센터 설립, 1992년 인공위성 우리별 1호 발사 성공 등 우리나라 과학발전 역사 중 최초·최고라는 수식어가 붙은 다수의 훌륭한 연구성과를 거두고 있다. 1995년 386 마이크로프로세서 개발, 2002년 휴머노이드 로봇(휴보) 개발, 2008년 한국인 최초 우주비행사(이소연) 배출, 2009년 무선 충전 전기버스 개발, 2015년 세계 재난 로봇대회 우승, 2020년 사이배슬론 국제대회 착용형 로봇 분야 금·동메달 수상 실적 등 또한 KAIST가 연구를 통해 달성한 대표적인 성과로 꼽힌다.

2000년대 초까지 200위~100위 권 밖에서 맴돌던 세계대학 순위도 영국의 글로벌 대학평가기관인 QS(Quacquarelli Symonds)가 작년 2월 발표한 2020 세계대학 평가 순위에서 전년(2019년) 대비 2단계 상승한 39위를 차지했다. 이뿐만이 아니다. 같은 해 3월 QS가 전 세계 1천368개 대학을 대상으로 조사한 2020년 48개 학문 분야별 순위에서도 전기·전자공학과 재료과학 등 2개 분야가 각각 세계 17위와 19위를 차지, 20위권 이내에 포함됐고 이어 기계·항공공학 22위, 화학공학 23위, 화학 26위 순으로 국내 대학들이 이름을 올린 기술 및 공학 분야 5개 모두 국내 1위를 달성했다. 이밖에 KAIST는 톰슨 로이터로부터 3년 연속(2016~2018) 아시아에서 가장 혁신적인 대학 1위, 세계에서는 가장 혁신적인 대학 11위에 꼽히는 등 우리나라 과학기술 분야에서 KAIST가 차지하는 비중은 절대적이라 할 만큼 성장세가 가파를 뿐 아니라 이제 국내를 벗어나 세계무대를 향한 KAIST 도전은 계속되고 있다.

우리 대학은 개교 50주년을 맞아 16일 오전 10시 30분 대전 본원 대강당에서 기념식을 개최한다. 16일 열리는 기념식에서는 ʻ한국을 빛낸 50년, 인류를 빛낼 100년ʼ이라는 슬로건 아래 KAIST의 설립유공자들과 함께 과거를 반추하는 시간을 갖는다. 또한, 현재까지의 성과 보고는 물론 4명의 신진교수가 로봇·신소재·인공지능(AI)·생명공학 분야를 각각 맡아 ʻ과학기술로 변화되는 미래에 관한 상상ʼ을 온라인 참석자들과 함께 나눌 예정이다. 이 밖에 로봇 바리스타·자율주행 로봇·AI 피아노 공연 등 다채로운 부대 행사도 준비돼 있다.

KAIST의 개교 50주년을 기념해 문재인 대통령과 클라우스 슈밥(Klaus Schwab) 세계경제포럼(WEF) 회장이 영상으로 축사한다. 또 박병석 국회 의장·라파엘 라이프(L. Rafael Reif) 美 MIT大 총장·클라우스 폰 클리칭(Klaus von Klitzing) 노벨물리학상 수상자(1985) 등이 영상으로 축하 메시지를 전한다.

신성철 총장은 이날 기념식에서 "반세기 만에 일군 대한민국의 놀라운 과학기술 발전과 경이적인 경제 성장 뒤에는 KAIST가 함께해왔다ˮ 고 회고하면서 반세기 동안 이룬 성취의 기반에는 "정부와 국회의 전폭적 지원, 국민의 절대적 성원과 KAIST 구성원들의 열정과 헌신이 있었기 때문ˮ이라면서 감사 인사를 전할 예정이다. 또 "지난 반세기에 걸쳐 일궈 낸 성공의 유산에 더해 ʻ글로벌 가치 창출, 선도대학(Global Value-Creative Leading University)ʼ의 비전을 수립하고 국가와 인류의 새로운 미래를 밝히고자 두 번째 꿈을 향한 도전과 혁신을 시작하려고 한다ˮ고 말하면서 KAIST의 미래 비전을 밝힌다. 이어 그는 도전(Challenge)·창의(Creativity)·배려(Caring)의 ʻC3ʼ 정신을 바탕으로 교육·연구·기술사업화·국제화·미래전략 등 5대 분야에서 혁신을 선도하는 전략도 함께 제시한다.

신 총장은 마지막으로 향후 50년의 목표로 인류의 난제를 해결하거나 새로운 학문 분야를 개척하는 10명의 특이점 교수(Singularity Professors) 배출과 기업 가치가 10조 원을 넘는 10개의 데카콘 스타트업(Startups) 육성, 전 세계에 10개의 X-KAIST를 설립하는 ʻ10-10-10 Dreamʼ을 제시한다. 이를 통해 대한민국의 국격을 높이는 ʻ글로벌 가치 창출, 선도대학ʼ으로서 인류의 번영과 행복을 위한 과학기술 혁신의 선봉장 역할을 담당하는 KAIST의 사명(Mission)에 대해서 국민과 함께 공유할 방침이다.

같은 날 오후 2시부터는 개교 50주년을 기념하는 국제심포지엄도 함께 열린다. 이 심포지엄에는 신성철 총장과 함께 토마스 로젠바움(Thomas Rosenbaum) 미국 캘리포니아 공과대학교(Caltech) 총장·조엘 메소(Joël Mesot) 스위스 취리히 연방 공과대학(ETH 취리히) 총장이 기조 연사로 참여해 ʻ미래 50년 대학의 역할ʼ에 관해 서로의 의견을 교환한다. 이어지는 두 번째 분과에서는 ʻKAIST의 국제사회 기여ʼ를 주제로 덴마크·미국·아랍에미레이트·영국·이집트·케냐·파키스탄 등 7개국의 주한대사가 참석해 KAIST의 국제사회 기여 방안에 대해 논의한다.

한편, 16일 열리는 KAIST 개교 50주년 기념식은 질병관리청의 코로나 방역 지침을 엄수해 진행되며, 사전에 등록한 온라인 청중 150인과 함께하는 행사의 모든 순서는 KAIST 유튜브 채널을 통해 실시간 생중계된다. KAIST는 이밖에 개교 50주년을 맞는 올 한해 연중 다양한 이벤트를 계획하고 있다. 지난 3일에는 MIT·노스웨스턴대학·도쿄공대·KAIST 총장이 기조 연사로 참여한 ʻ세계대학 총장 정상회의ʼ와 학부생이 주도한 ʻ국제 학생 콘퍼런스ʼ를 열었다.

올해 말까지 ʻ글로벌 렉처 시리즈(Global Lecture Series)ʼ가 연중 기획 시리즈로 이어지고 4월에는 ʻ글로벌 행정 포럼ʼ 등 학술 행사가 준비돼 있으며 2월과 3월 중에는 개교 50주년을 기념하기 위한 ʻKAIST 50년사ʼ 와 ʻ미래 50년(단행본)ʼ이 발간을 앞두고 있다. 10월에는 캠퍼스 및 연구 시설을 개방하는 ʻ오픈 KAISTʼ를 대대적으로 개최하는 등 다양한 기념행사를 통해 지난 50년의 성과와 앞으로의 비전을 국민과 함께 공유한다.

2021.02.15

조회수 86848

-

개교 50주년 기념 국제 학생 콘퍼런스 개최

우리 대학이 개교 50주년을 맞아 학부생이 주도하는 국제 학생 콘퍼런스를 3일(수)부터 5일간 개최한다.

ʻ선구자 2071: 향후 50년을 묻는다(Pioneers 2071: Questioning the Next 50 Years)ʼ를 주제로 열리는 이번 콘퍼런스는 미래 사회의 핵심 구성원이 될 대학생들이 향후 발생할 수 있는 주요 글로벌 이슈를 탐색해 과학기술 및 사회 정책 등에 관한 혁신적인 아이디어를 겨루는 장이다.

이 콘퍼런스 진행을 위해 KAIST는 작년 12월부터 한 달간 신청을 받았는데 미국 · 이탈리아 · 인도네시아 · 일본 · 중국 · 터키 · 카자흐스탄 · 케냐 · 호주 등 전 세계 28개 대학 소속 107명의 학생이 총 19개의 팀으로 나눠 참가를 신청했다.

각 참가팀은 ʻ환경과 기후변화ʼ·ʻ새로운 팬데믹ʼ·ʻ인공지능 시대의 교육과 경제ʼ 등 주최 측이 가상으로 설정한 잠재적 위기에 관한 세 가지 시나리오 중 한 가지를 선택해 문제를 해결할 수 있는 혁신 아이디어 및 정책을 제시해야 한다.

행사 시작일인 3일부터 이틀간 준비한 정책 및 아이디어 발표 및 참가팀 간의 토론을 진행하며 교수진으로 구성된 심사위원단과의 질의응답 등도 이어진다. 이번 콘퍼런스에서는 사전에 온라인으로 등록한 약 1백 명의 투표인단도 행사를 돕기 위해 참여한다. 투표인단은 참가팀의 제출 자료 및 발표와 토론 영상을 참고해 가장 좋은 해결책을 제시한 팀에 투표한다.심사위원단의 평가와 투표단의 득표수를 합산해 각 시나리오별 상위 3개 팀이 결선에 진출하며, 2월 7일에 예정된 마지막 토론에서 최종 우승자가 가려진다. 대상 1팀에는 상금 3,000달러(한화 약 330만 원)가 수여되며, 금상 2개 팀과 은상 2개 팀에는 각각 2,000달러와 1,000달러의 상금이 주어진다.

이번 국제 학생 콘퍼런스는 개교 50주년을 기념하기 위해 학생들이 직접 주도하는 행사를 마련하자는 취지로 시작됐다. 33대 총학생회 플렉스(FLEX)를 중심으로 한 12명의 학부생이 지난해 3월부터 약 1년간 기획에서부터 실행에 이르는 주도적인 역할을 수행했다.

고경빈(KAIST 생명과학과 2학년) 학생은 "코로나19로 전 세계가 어려움을 겪는 중에도 열정적으로 참여한 세계 각국의 또래 세대와 함께 미래를 논의할 기회를 마련했다는 점에서 큰 보람을 느낀다ˮ고 말했다. 고경빈 학생은 이어 "이번 국제 학생 콘퍼런스를 통해 앞으로 우리 세대가 겪게 될 글로벌 이슈들을 주도적으로 고민하며 대처할 수 있는 계기가 마련되길 기대한다ˮ고 강조했다.한편, 전 과정이 영어로 진행되는 이번 행사는 유튜브(채널명: KAIST Pioneers 2071)를 통해 2월 3일 오전 8시부터 실시간 중계되며, 자세한 내용은 홈페이지 ( https://pioneers.kaist.ac.kr)를 통해 확인할 수 있다.

개교 50주년 기념 국제 학생 콘퍼런스 개최

우리 대학이 개교 50주년을 맞아 학부생이 주도하는 국제 학생 콘퍼런스를 3일(수)부터 5일간 개최한다.

ʻ선구자 2071: 향후 50년을 묻는다(Pioneers 2071: Questioning the Next 50 Years)ʼ를 주제로 열리는 이번 콘퍼런스는 미래 사회의 핵심 구성원이 될 대학생들이 향후 발생할 수 있는 주요 글로벌 이슈를 탐색해 과학기술 및 사회 정책 등에 관한 혁신적인 아이디어를 겨루는 장이다.

이 콘퍼런스 진행을 위해 KAIST는 작년 12월부터 한 달간 신청을 받았는데 미국 · 이탈리아 · 인도네시아 · 일본 · 중국 · 터키 · 카자흐스탄 · 케냐 · 호주 등 전 세계 28개 대학 소속 107명의 학생이 총 19개의 팀으로 나눠 참가를 신청했다.

각 참가팀은 ʻ환경과 기후변화ʼ·ʻ새로운 팬데믹ʼ·ʻ인공지능 시대의 교육과 경제ʼ 등 주최 측이 가상으로 설정한 잠재적 위기에 관한 세 가지 시나리오 중 한 가지를 선택해 문제를 해결할 수 있는 혁신 아이디어 및 정책을 제시해야 한다.

행사 시작일인 3일부터 이틀간 준비한 정책 및 아이디어 발표 및 참가팀 간의 토론을 진행하며 교수진으로 구성된 심사위원단과의 질의응답 등도 이어진다. 이번 콘퍼런스에서는 사전에 온라인으로 등록한 약 1백 명의 투표인단도 행사를 돕기 위해 참여한다. 투표인단은 참가팀의 제출 자료 및 발표와 토론 영상을 참고해 가장 좋은 해결책을 제시한 팀에 투표한다.심사위원단의 평가와 투표단의 득표수를 합산해 각 시나리오별 상위 3개 팀이 결선에 진출하며, 2월 7일에 예정된 마지막 토론에서 최종 우승자가 가려진다. 대상 1팀에는 상금 3,000달러(한화 약 330만 원)가 수여되며, 금상 2개 팀과 은상 2개 팀에는 각각 2,000달러와 1,000달러의 상금이 주어진다.

이번 국제 학생 콘퍼런스는 개교 50주년을 기념하기 위해 학생들이 직접 주도하는 행사를 마련하자는 취지로 시작됐다. 33대 총학생회 플렉스(FLEX)를 중심으로 한 12명의 학부생이 지난해 3월부터 약 1년간 기획에서부터 실행에 이르는 주도적인 역할을 수행했다.

고경빈(KAIST 생명과학과 2학년) 학생은 "코로나19로 전 세계가 어려움을 겪는 중에도 열정적으로 참여한 세계 각국의 또래 세대와 함께 미래를 논의할 기회를 마련했다는 점에서 큰 보람을 느낀다ˮ고 말했다. 고경빈 학생은 이어 "이번 국제 학생 콘퍼런스를 통해 앞으로 우리 세대가 겪게 될 글로벌 이슈들을 주도적으로 고민하며 대처할 수 있는 계기가 마련되길 기대한다ˮ고 강조했다.한편, 전 과정이 영어로 진행되는 이번 행사는 유튜브(채널명: KAIST Pioneers 2071)를 통해 2월 3일 오전 8시부터 실시간 중계되며, 자세한 내용은 홈페이지 ( https://pioneers.kaist.ac.kr)를 통해 확인할 수 있다.

2021.02.02

조회수 80106

-

화학과 이효철 교수, 제62회 3·1문화상 수상자 선정

재단법인 3·1문화재단(이사장 김기영)은 제62회 3·1 문화상 수상자로 우리 대학 화학과 이효철 교수를 선정했다고 31일 밝혔다.

자연과학 부문 학술상을 받는 이효철 교수는 화학반응에서 분자 내 결합 형성의 근본적 원리 규명에 매진하면서 고정관념을 타파하는 혁신적인 연구 결과들을 발표하는 등 구조동역학 분야를 선도하는 세계적 석학으로서 대한민국의 화학 발전에 크게 기여했다.

3·1 문화상은 3·1운동 정신을 이어받아 조국의 문화 향상과 산업 발전의 기반을 제공하는 취지에서 1959년 제정돼 이듬해 3월 1일 첫 시상식을 열었다. 1966년 8월에 재단법인 3·1문화재단 설립으로 이어져, 현재 대한유화 주식회사(회장 이순규)에 의해서 운영되는 공익 포상 제도다.

우리 대학 이효철 교수 외에도 인문·사회과학 부문 학술상에 이성규 서울대 명예교수, 예술상에 윤후명 소설가, 기술·공학상에 안종현 연세대 교수가 선정됐다. 각 수상자에게는 상패, 휘장 및 상금 1억원을 준다. 올해는 코로나19 방역을 위해 3월 1일 시상식을 열지 않기로 했다.

화학과 이효철 교수, 제62회 3·1문화상 수상자 선정

재단법인 3·1문화재단(이사장 김기영)은 제62회 3·1 문화상 수상자로 우리 대학 화학과 이효철 교수를 선정했다고 31일 밝혔다.

자연과학 부문 학술상을 받는 이효철 교수는 화학반응에서 분자 내 결합 형성의 근본적 원리 규명에 매진하면서 고정관념을 타파하는 혁신적인 연구 결과들을 발표하는 등 구조동역학 분야를 선도하는 세계적 석학으로서 대한민국의 화학 발전에 크게 기여했다.

3·1 문화상은 3·1운동 정신을 이어받아 조국의 문화 향상과 산업 발전의 기반을 제공하는 취지에서 1959년 제정돼 이듬해 3월 1일 첫 시상식을 열었다. 1966년 8월에 재단법인 3·1문화재단 설립으로 이어져, 현재 대한유화 주식회사(회장 이순규)에 의해서 운영되는 공익 포상 제도다.

우리 대학 이효철 교수 외에도 인문·사회과학 부문 학술상에 이성규 서울대 명예교수, 예술상에 윤후명 소설가, 기술·공학상에 안종현 연세대 교수가 선정됐다. 각 수상자에게는 상패, 휘장 및 상금 1억원을 준다. 올해는 코로나19 방역을 위해 3월 1일 시상식을 열지 않기로 했다.

2021.02.01

조회수 73446

-

KPC4IR, 『미래의 귀환: 코로나19와 4차 산업혁명 대전환』 출간

여전히 진행되고 있는 코로나19 위기 속에서 비대면 사회의 부상과 그에 따른 4차 산업혁명의 가속화는 그간의 통념이나 관습, 제도를 뛰어넘는 전방위적인 변화의 쓰나미를 만들어내고 있다.

우리 대학 한국4차산업혁명정책센터(이하 KPC4IR)는 포스트 코로나 시대 각 분야 현황과 4차 산업혁명의 전망을 담은 『미래의 귀환: 코로나19와 4차 산업혁명 대전환』출간했다.

KPC4IR 관계자는 "포스트 코로나 시대를 다룬 책이 많이 출간되고 있으나 4차 산업혁명을 각 분야별로 세분화 해 본격적으로 다룬 책은 드물다ˮ고 전했다. 이어, "팬데믹이 바꾼 세상에서 4차 산업혁명이 초래할 변화에 관해 그동안 다수의 온라인 포럼을 개최했고 그 연장선상에서 전문가들의 통찰을 공유하고자 이 책을 펴냈다ˮ고 집필 배경을 설명했다.

이 책에서는 포스트 코로나 시대 의료·방역, 경제, 사회·노동, 4차 산업혁명, 국제협력 등 총 5부에 걸쳐 국내 최고 전문가 26인이 각 분야 최신 동향과 전망을 제공한다.

저술을 맡은 전문가들은 한국개발연구원, 과학기술정책연구원, 한국과학기술기획평가원, 정보통신정책연구원, 한국노동연구원, 한국고용정보원, 한국고등교육재단, 현대경제연구원, 한국파스퇴르연구소를 비롯해 KAIST, DGIST, 서울대, 고려대, 성균관대, 한동대, 버지니아대 등 주요 연구기관과 대학에서 참여하였다.

2016년 4차 산업혁명 개념을 글로벌 화두로 던진 세계경제포럼(WEF)에서 바이오텍 글로벌퓨처카운슬 의장을 맡고 있는 이상엽 KAIST 연구원장은 이 책의 머리말에서 흑사병 대유행으로 중세가 끝나고 르네상스가 도래했듯이, 코로나19로 인해 3차 산업혁명 시대는 끝나고 본격적인 4차 산업혁명 시대가 도래할 것이라고 전망했다.

맺음말에는 김정호 KAIST 글로벌전략연구소장이 온라인 격차, 인공지능 격차, 백신 격차 등 포스트 코로나 시대 위기는 한 개인이나 국가만의 노력으로 해결할 수 없는 전지구적 거버넌스와 국제협력이 필요함을 지적했다.

김소영 KPC4IR 센터장을 비롯한 엮은이들은 코로나 이후 복귀할 일상은 우리가 개인이나 집단으로서 익숙한 과거가 아니라, 전대미문의 위기 속에서 끈질기게 맹아를 트고 있던 공생공락(共生共樂)의 미래임을 희망하며, 이번 도서 발간이 코로나19를 극복하고 대안적 미래를 준비하기 위한 노력의 일환이라고 강조했다.

한편, 2019년 과학기술정보통신부-세계경제포럼-KAIST 협약으로 설립된 KPC4IR은 4차 산업혁명 핵심 기술 모니터링과 함께 이들 기술의 제반 영향을 분석하고, 관련 정책 개발과 제도 연구를 수행하고 있다.

KPC4IR, 『미래의 귀환: 코로나19와 4차 산업혁명 대전환』 출간

여전히 진행되고 있는 코로나19 위기 속에서 비대면 사회의 부상과 그에 따른 4차 산업혁명의 가속화는 그간의 통념이나 관습, 제도를 뛰어넘는 전방위적인 변화의 쓰나미를 만들어내고 있다.

우리 대학 한국4차산업혁명정책센터(이하 KPC4IR)는 포스트 코로나 시대 각 분야 현황과 4차 산업혁명의 전망을 담은 『미래의 귀환: 코로나19와 4차 산업혁명 대전환』출간했다.

KPC4IR 관계자는 "포스트 코로나 시대를 다룬 책이 많이 출간되고 있으나 4차 산업혁명을 각 분야별로 세분화 해 본격적으로 다룬 책은 드물다ˮ고 전했다. 이어, "팬데믹이 바꾼 세상에서 4차 산업혁명이 초래할 변화에 관해 그동안 다수의 온라인 포럼을 개최했고 그 연장선상에서 전문가들의 통찰을 공유하고자 이 책을 펴냈다ˮ고 집필 배경을 설명했다.

이 책에서는 포스트 코로나 시대 의료·방역, 경제, 사회·노동, 4차 산업혁명, 국제협력 등 총 5부에 걸쳐 국내 최고 전문가 26인이 각 분야 최신 동향과 전망을 제공한다.

저술을 맡은 전문가들은 한국개발연구원, 과학기술정책연구원, 한국과학기술기획평가원, 정보통신정책연구원, 한국노동연구원, 한국고용정보원, 한국고등교육재단, 현대경제연구원, 한국파스퇴르연구소를 비롯해 KAIST, DGIST, 서울대, 고려대, 성균관대, 한동대, 버지니아대 등 주요 연구기관과 대학에서 참여하였다.

2016년 4차 산업혁명 개념을 글로벌 화두로 던진 세계경제포럼(WEF)에서 바이오텍 글로벌퓨처카운슬 의장을 맡고 있는 이상엽 KAIST 연구원장은 이 책의 머리말에서 흑사병 대유행으로 중세가 끝나고 르네상스가 도래했듯이, 코로나19로 인해 3차 산업혁명 시대는 끝나고 본격적인 4차 산업혁명 시대가 도래할 것이라고 전망했다.

맺음말에는 김정호 KAIST 글로벌전략연구소장이 온라인 격차, 인공지능 격차, 백신 격차 등 포스트 코로나 시대 위기는 한 개인이나 국가만의 노력으로 해결할 수 없는 전지구적 거버넌스와 국제협력이 필요함을 지적했다.

김소영 KPC4IR 센터장을 비롯한 엮은이들은 코로나 이후 복귀할 일상은 우리가 개인이나 집단으로서 익숙한 과거가 아니라, 전대미문의 위기 속에서 끈질기게 맹아를 트고 있던 공생공락(共生共樂)의 미래임을 희망하며, 이번 도서 발간이 코로나19를 극복하고 대안적 미래를 준비하기 위한 노력의 일환이라고 강조했다.

한편, 2019년 과학기술정보통신부-세계경제포럼-KAIST 협약으로 설립된 KPC4IR은 4차 산업혁명 핵심 기술 모니터링과 함께 이들 기술의 제반 영향을 분석하고, 관련 정책 개발과 제도 연구를 수행하고 있다.

2021.01.25

조회수 73862

-

코로나 중증 환자용 이동형 음압병동 개발

작년 11월 초부터 시작된 3차 코로나 대유행으로 중증 환자 수가 급증하면서 음압 병상 부족 사태가 심화되는 가운데, 이를 신속하게 해결할 수 있는 이동형 음압병동이 우리 대학 연구진에 의해 개발됐다. 음압병동은 중증 감염병 환자 치료에 필수적인 시설이다.

우리 대학 산업디자인학과 남택진 교수 연구팀은 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업단(단장 배충식 공과대학장)의 한국형 방역패키지 기술 개발사업의 일환으로 작년 7월부터 연구해온 '이동형 음압병동(Mobile Clinic Module, 이하 MCM)'을 개발하고 시범 운영에 들어갔다. MCM은 고급 의료 설비를 갖춘 음압 격리 시설로 신속하게 변형하거나 개조해 사용할 수 있는 것이 특징인데, 진단검사 · 영상의학 · 의료물품 공급 · 의무기록 관리와 환자 식사 제공 등 기존 병원의 인프라와 함께 활용해야 한다. 연구팀은 작년 12월 28일부터 서울 노원구에 있는 한국원자력의학원에 4개의 중환자 병상을 갖춘 병동을 설치한 후, 의료진과 일반인으로 구성한 모의 환자그룹을 대상으로 의료 활동과 환자 일상 등 치료 전 과정을 점검하는 시뮬레이션에 들어갔다. 이달 15일까지 모의 운영을 진행한 뒤 의료진과 환자의 사용성·안정성·만족도 등을 임상 검증한 후 본격적인 상용화에 나설 계획이다. 남 교수 연구팀이 개발한 MCM은 약 450㎡(136평) 규모로 가로 15m x 세로 30m 크기다. 이 MCM은 음압 시설을 갖춘 중환자 케어용 전실과 4개의 음압병실, 간호스테이션 및 탈의실, 그리고 각종 의료장비 보관실과 의료진실로 꾸며져 있다.

음압 프레임·에어 텐트·기능 패널 등의 시설을 갖춘 MCM은 부품을 조합해 신속하게 음압 병상이나 선별진료소 등으로 변형 또는 개조해서 사용할 수 있다. 이뿐만 아니라 기존 중환자 병상을 음압 병상으로 전환하는 데도 매우 효과적이다. 이에 따라, MCM이 본격 상용화되면 코로나19 중환자용 음압 병상 부족난을 해소하는 데에도 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

컨테이너나 텐트 등을 활용해 짓는 기존의 조립식 감염 병동은 건설과 장비 확보에 비용이 많이 들고, 기능적으로는 임시 수용 시설에 불과하다는 게 단점으로 꼽힌다. 따라서 중환자를 수용하기 위한 전문적인 의료 시설로 사용하기에는 역부족이다. 남 교수 연구팀은 안전한 음압 환경을 형성하는 독자적인 기기인 '음압 프레임'을 설계하고 이를 '에어 텐트'와 연결하는 모듈형 구조에 접목해 최소한의 구조로 안정적인 음압병실을 구축할 수 있는 MCM 기술 개발에 성공했다. 음압 프레임이 양방향으로 압력을 조절해 두 에어 텐트 공간(예: 전실과 병실)을 효과적으로 음압화하는 원리다. 텐트에 '기능 패널'을 조합해 중환자 치료에 필요한 의료 설비나 기본 병실 집기를 구축할 수 있다. 또 모듈 조합을 통해 음압병동 및 선별진료소, 음압화 중환자 병상, 음압화 일반병실 등 목적에 맞는 의료 시설로 사용할 수 있다. 연구팀 관계자는 "병실 모듈 제작에 걸리는 시간은 14일 정도며 이송 및 설치 또한 통상적으로 5일 안에 가능하다ˮ고 말했다. 특히, 전실과 병실로 구성된 MCM의 기본 유닛은 모듈 재료가 현장에 준비된 상태에서 15분 이내에 설치가 가능한 게 특징이다. 이밖에 기존 조립식 병동으로 증축할 경우와 비교할 때 약 80% 정도 비용을 절감할 수 있다고 연구팀 관계자는 설명했다. 또한, 감염병 사태 이후 보관이 어려운 기존 조립식 병동과는 다르게 부피와 무게를 70% 이상 줄인 상태로 보관할 수 있어 군수품처럼 비축해놨다가 감염병이 유행할 때 빠르게 도입해 설치할 수 있다는 것도 큰 장점이다. 모듈화된 패키지는 항공 운송도 가능해 병동 전체의 수출도 기대할 수 있다.

다년간의 사용자 중심 시스템 디자인 노하우를 보유 중인 남택진 교수 연구팀은 환자·의료인 등 실사용자를 위해 기능성·경제성·효용성 등을 종합적으로 고려한 안전한 음압병동 개발을 목표로 작년 7월부터 관련 기술 개발을 진행해왔다. 사용 편의성·감성적 경험 및 독창성 등을 만족시키기 위해서 입원 치료 환경 구축을 위한 의료 자문을 포함, 의료진과의 협력을 통해 감염 치료 프로세스를 이해하는 등 음압병동 디자인에 필요한 요구사항을 현장에서 확립하는 연구도 동시 진행했다. 그 결과, 의료 활동과 환자의 일상을 지원하는 다양한 기능 패널 아이디어와 옥외 주차장·공터·실내 체육관 등 기존 병원의 유휴 공간을 활용할 수 있는 병동 구축을 통해 기존 의료자원과 연계하는 모듈러 시스템을 완성하는 데 성공했다.

남 교수 연구팀은 특히 한국원자력의학원 의료진들과 공동으로 이동형 감염병원 표준 운영 절차(SOP, Standard Operation Procedure)를 개발해 감염병 대응 과정의 안전성을 확보하는 한편 이동 음압병동을 처음 운영하는 의료진들의 현장 활용도를 높였다. 한국원자력의학원 조민수 박사(비상진료부장)는 "코로나 대응에 있어서 환자와 의료진이 안전한 환경에서 중증 환자 치료까지 이뤄지도록 설계·제작했다ˮ고 설명했다. 조 부장은 이어 "국내외 확대 보급 시 원자력의학원에 설치된 이동형 음압병동이 의료진 교육훈련센터 기능을 수행할 수 있다ˮ면서 "필요시에는 실제 의료현장에서의 운영 지원도 가능하다ˮ고 밝혔다.

남택진 교수팀의 이번 연구는 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업의 지원을 받아 이뤄졌는데 사용자 연구부터 디자인·시제품 개발에 이르기까지 6개월 만에 임상적 운영이 가능한 병동 개발을 완료했다.

에어 텐트 형태의 음압병동 시제품은 과제 협약업체인 신성이엔지에서 제작을 맡았는데 6~8개의 중환자 병상을 갖춘 이동형 감염병원의 경우 3~4주 이내 납품이 가능하다. 연구 총괄을 맡은 남택진 KAIST 산업디자인학과 교수는 "MCM은 병동 증축을 최소화하며 주기적으로 반복될 감염병 위기에 필수적인 방역시스템으로 자리를 잡게 될 것ˮ이라고 말했다. 남 교수는 이어 "세계 최초로 개발한 MCM의 하드웨어와 운용 노하우를 향후 K-방역의 핵심 제품으로 추진하고 수출까지 기대할 수 있다ˮ고 덧붙였다. 한편, KAIST는 과기정통부로부터 후원을 받아 작년 7월부터 교내에 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업단을 공식 출범시켜 관련 연구를 진행 중이다. 배충식 사업단장(공과대학장)이 이끄는 이 사업단은 KAIST가 보유한 과학기술을 활용해 코로나19에 발 빠르게 대응하고 국가적 위기를 기회로 전환하자는 목표 아래 KAIST 교수진 위주의 연구 책임자 45명 및 외부 참여 교수를 포함해 총 464명의 연구진이 감염 예방-진단-치료 등 항·감염 전주기에 대응하는 과학기술 기반 한국형 방역패키지를 개발하고 있다.

코로나 중증 환자용 이동형 음압병동 개발

작년 11월 초부터 시작된 3차 코로나 대유행으로 중증 환자 수가 급증하면서 음압 병상 부족 사태가 심화되는 가운데, 이를 신속하게 해결할 수 있는 이동형 음압병동이 우리 대학 연구진에 의해 개발됐다. 음압병동은 중증 감염병 환자 치료에 필수적인 시설이다.

우리 대학 산업디자인학과 남택진 교수 연구팀은 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업단(단장 배충식 공과대학장)의 한국형 방역패키지 기술 개발사업의 일환으로 작년 7월부터 연구해온 '이동형 음압병동(Mobile Clinic Module, 이하 MCM)'을 개발하고 시범 운영에 들어갔다. MCM은 고급 의료 설비를 갖춘 음압 격리 시설로 신속하게 변형하거나 개조해 사용할 수 있는 것이 특징인데, 진단검사 · 영상의학 · 의료물품 공급 · 의무기록 관리와 환자 식사 제공 등 기존 병원의 인프라와 함께 활용해야 한다. 연구팀은 작년 12월 28일부터 서울 노원구에 있는 한국원자력의학원에 4개의 중환자 병상을 갖춘 병동을 설치한 후, 의료진과 일반인으로 구성한 모의 환자그룹을 대상으로 의료 활동과 환자 일상 등 치료 전 과정을 점검하는 시뮬레이션에 들어갔다. 이달 15일까지 모의 운영을 진행한 뒤 의료진과 환자의 사용성·안정성·만족도 등을 임상 검증한 후 본격적인 상용화에 나설 계획이다. 남 교수 연구팀이 개발한 MCM은 약 450㎡(136평) 규모로 가로 15m x 세로 30m 크기다. 이 MCM은 음압 시설을 갖춘 중환자 케어용 전실과 4개의 음압병실, 간호스테이션 및 탈의실, 그리고 각종 의료장비 보관실과 의료진실로 꾸며져 있다.

음압 프레임·에어 텐트·기능 패널 등의 시설을 갖춘 MCM은 부품을 조합해 신속하게 음압 병상이나 선별진료소 등으로 변형 또는 개조해서 사용할 수 있다. 이뿐만 아니라 기존 중환자 병상을 음압 병상으로 전환하는 데도 매우 효과적이다. 이에 따라, MCM이 본격 상용화되면 코로나19 중환자용 음압 병상 부족난을 해소하는 데에도 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

컨테이너나 텐트 등을 활용해 짓는 기존의 조립식 감염 병동은 건설과 장비 확보에 비용이 많이 들고, 기능적으로는 임시 수용 시설에 불과하다는 게 단점으로 꼽힌다. 따라서 중환자를 수용하기 위한 전문적인 의료 시설로 사용하기에는 역부족이다. 남 교수 연구팀은 안전한 음압 환경을 형성하는 독자적인 기기인 '음압 프레임'을 설계하고 이를 '에어 텐트'와 연결하는 모듈형 구조에 접목해 최소한의 구조로 안정적인 음압병실을 구축할 수 있는 MCM 기술 개발에 성공했다. 음압 프레임이 양방향으로 압력을 조절해 두 에어 텐트 공간(예: 전실과 병실)을 효과적으로 음압화하는 원리다. 텐트에 '기능 패널'을 조합해 중환자 치료에 필요한 의료 설비나 기본 병실 집기를 구축할 수 있다. 또 모듈 조합을 통해 음압병동 및 선별진료소, 음압화 중환자 병상, 음압화 일반병실 등 목적에 맞는 의료 시설로 사용할 수 있다. 연구팀 관계자는 "병실 모듈 제작에 걸리는 시간은 14일 정도며 이송 및 설치 또한 통상적으로 5일 안에 가능하다ˮ고 말했다. 특히, 전실과 병실로 구성된 MCM의 기본 유닛은 모듈 재료가 현장에 준비된 상태에서 15분 이내에 설치가 가능한 게 특징이다. 이밖에 기존 조립식 병동으로 증축할 경우와 비교할 때 약 80% 정도 비용을 절감할 수 있다고 연구팀 관계자는 설명했다. 또한, 감염병 사태 이후 보관이 어려운 기존 조립식 병동과는 다르게 부피와 무게를 70% 이상 줄인 상태로 보관할 수 있어 군수품처럼 비축해놨다가 감염병이 유행할 때 빠르게 도입해 설치할 수 있다는 것도 큰 장점이다. 모듈화된 패키지는 항공 운송도 가능해 병동 전체의 수출도 기대할 수 있다.

다년간의 사용자 중심 시스템 디자인 노하우를 보유 중인 남택진 교수 연구팀은 환자·의료인 등 실사용자를 위해 기능성·경제성·효용성 등을 종합적으로 고려한 안전한 음압병동 개발을 목표로 작년 7월부터 관련 기술 개발을 진행해왔다. 사용 편의성·감성적 경험 및 독창성 등을 만족시키기 위해서 입원 치료 환경 구축을 위한 의료 자문을 포함, 의료진과의 협력을 통해 감염 치료 프로세스를 이해하는 등 음압병동 디자인에 필요한 요구사항을 현장에서 확립하는 연구도 동시 진행했다. 그 결과, 의료 활동과 환자의 일상을 지원하는 다양한 기능 패널 아이디어와 옥외 주차장·공터·실내 체육관 등 기존 병원의 유휴 공간을 활용할 수 있는 병동 구축을 통해 기존 의료자원과 연계하는 모듈러 시스템을 완성하는 데 성공했다.

남 교수 연구팀은 특히 한국원자력의학원 의료진들과 공동으로 이동형 감염병원 표준 운영 절차(SOP, Standard Operation Procedure)를 개발해 감염병 대응 과정의 안전성을 확보하는 한편 이동 음압병동을 처음 운영하는 의료진들의 현장 활용도를 높였다. 한국원자력의학원 조민수 박사(비상진료부장)는 "코로나 대응에 있어서 환자와 의료진이 안전한 환경에서 중증 환자 치료까지 이뤄지도록 설계·제작했다ˮ고 설명했다. 조 부장은 이어 "국내외 확대 보급 시 원자력의학원에 설치된 이동형 음압병동이 의료진 교육훈련센터 기능을 수행할 수 있다ˮ면서 "필요시에는 실제 의료현장에서의 운영 지원도 가능하다ˮ고 밝혔다.

남택진 교수팀의 이번 연구는 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업의 지원을 받아 이뤄졌는데 사용자 연구부터 디자인·시제품 개발에 이르기까지 6개월 만에 임상적 운영이 가능한 병동 개발을 완료했다.

에어 텐트 형태의 음압병동 시제품은 과제 협약업체인 신성이엔지에서 제작을 맡았는데 6~8개의 중환자 병상을 갖춘 이동형 감염병원의 경우 3~4주 이내 납품이 가능하다. 연구 총괄을 맡은 남택진 KAIST 산업디자인학과 교수는 "MCM은 병동 증축을 최소화하며 주기적으로 반복될 감염병 위기에 필수적인 방역시스템으로 자리를 잡게 될 것ˮ이라고 말했다. 남 교수는 이어 "세계 최초로 개발한 MCM의 하드웨어와 운용 노하우를 향후 K-방역의 핵심 제품으로 추진하고 수출까지 기대할 수 있다ˮ고 덧붙였다. 한편, KAIST는 과기정통부로부터 후원을 받아 작년 7월부터 교내에 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업단을 공식 출범시켜 관련 연구를 진행 중이다. 배충식 사업단장(공과대학장)이 이끄는 이 사업단은 KAIST가 보유한 과학기술을 활용해 코로나19에 발 빠르게 대응하고 국가적 위기를 기회로 전환하자는 목표 아래 KAIST 교수진 위주의 연구 책임자 45명 및 외부 참여 교수를 포함해 총 464명의 연구진이 감염 예방-진단-치료 등 항·감염 전주기에 대응하는 과학기술 기반 한국형 방역패키지를 개발하고 있다.

2021.01.07

조회수 65231

-

중기부와 함께 제조AI데이터셋 12종 공개

우리 대학이 세계 최초로 12종의 제조AI데이터셋을 개방한다. ʻ인공지능(AI) 중소벤처 제조 플랫폼(Korea AI Manufacturing Platform, 이하 KAMP)ʼ를 통해 12월 14일 공개되는 제조AI데이터셋은 제조AI분석을 목적으로 저장된 제조데이터의 집합체다. 제조 현장인 공장에서 실제 데이터를 수집한 뒤 표본 테이블과 데이터를 구성해 전국에 있는 중소 제조기업이 AI분석에 활용할 수 있도록 제공하는 것이 목적이다.

중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)에서 주관하고 스마트제조혁신추진단에서 전담하는 KAMP를 추진하기 위해 운영기관인 KAIST는 K-Industry4.0 추진본부 산하에 제조AI빅데이터센터를 구성해 사업을 추진 중이다. 현재 미국·캐나다·영국·독일 등의 제조 선진국은 공공데이터 포털을 운영해 여러 업종의 데이터를 관리하고 있다. 그러나 이번 사례처럼 정부 기관이 제조업을 특정지어 보다 많은 제조 AI 분석을 독려하기 위해 특화된 데이터셋을 공개하는 것으로는 세계 최초다.

그동안 제조 데이터는 기업의 민감한 정보로 분류되어 쉽게 공개되지 않았다. 그뿐만 아니라, 국내 중소 제조 기업의 경우 실무 및 연구에 참고할 AI제조데이터셋을 확보하는 데 어려움을 겪는 실정이었다. 김일중 KAIST 제조AI빅데이터센터장은 "12종의 제조AI데이터셋 공개를 통해 국내 중소 제조 생태계에 제조데이터의 체계적 수집과 AI 분석을 촉진하는 단초가 마련된 만큼 보다 다양한 국내 제조 AI 솔루션 출시 및 연구가 활성화될 것ˮ이라고 전망했다.

KAIST에서는 문일철 교수(산업및시스템공학과)와 최재식 교수(AI대학원)가 이번 제조AI데이터셋 구축에 참여한다. 문 교수는 직접 개발한 실시간 공정관리시스템(RPMS, Real-time Production Monitoring System)에서 확보한 중량 계측 이미지 데이터셋을 제공하며, 최 교수는 글로벌 자동차 제조기업의 엔진으로부터 수집되는 데이터셋을 제공한다.

이 외에도, 지정설비 제조AI데이터셋 구축 사업자로 선정된 UNIST 컨소시엄은 CNC머신·사출성형기·용접기·머신비전·프레스 등 뿌리 업종에서 가장 많이 사용하는 설비 관련 제조데이터셋 5종을 구축한다. 또한, 자유설비 제조AI데이터셋 구축 사업자로 선정된 ㈜임픽스 컨소시엄이 용해탱크·교반구동장치·살균기·건조구동장치·검사설비 등 식품 제조 공정에 기반한 AI데이터셋 5종을 담당한다. 이번에 공개되는 12종의 패키지에는 제조AI데이터셋 뿐만 아니라 활용 목표와 AI알고리즘이 첨부된 가이드북이 포함될 예정이다.

김흥남 KAIST K-Industry4.0 추진본부장은 "KAMP에 공개되는 제조AI데이터셋은 제조데이터의 체계적 관리를 희망하는 국내 중소 수요기업과 제조AI분석 서비스 창업 및 사업 다각화를 이행하고자 하는 공급기업 모두에게 유용한 자양토가 될 것ˮ이라고 말했다.

중기부와 함께 제조AI데이터셋 12종 공개

우리 대학이 세계 최초로 12종의 제조AI데이터셋을 개방한다. ʻ인공지능(AI) 중소벤처 제조 플랫폼(Korea AI Manufacturing Platform, 이하 KAMP)ʼ를 통해 12월 14일 공개되는 제조AI데이터셋은 제조AI분석을 목적으로 저장된 제조데이터의 집합체다. 제조 현장인 공장에서 실제 데이터를 수집한 뒤 표본 테이블과 데이터를 구성해 전국에 있는 중소 제조기업이 AI분석에 활용할 수 있도록 제공하는 것이 목적이다.

중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)에서 주관하고 스마트제조혁신추진단에서 전담하는 KAMP를 추진하기 위해 운영기관인 KAIST는 K-Industry4.0 추진본부 산하에 제조AI빅데이터센터를 구성해 사업을 추진 중이다. 현재 미국·캐나다·영국·독일 등의 제조 선진국은 공공데이터 포털을 운영해 여러 업종의 데이터를 관리하고 있다. 그러나 이번 사례처럼 정부 기관이 제조업을 특정지어 보다 많은 제조 AI 분석을 독려하기 위해 특화된 데이터셋을 공개하는 것으로는 세계 최초다.

그동안 제조 데이터는 기업의 민감한 정보로 분류되어 쉽게 공개되지 않았다. 그뿐만 아니라, 국내 중소 제조 기업의 경우 실무 및 연구에 참고할 AI제조데이터셋을 확보하는 데 어려움을 겪는 실정이었다. 김일중 KAIST 제조AI빅데이터센터장은 "12종의 제조AI데이터셋 공개를 통해 국내 중소 제조 생태계에 제조데이터의 체계적 수집과 AI 분석을 촉진하는 단초가 마련된 만큼 보다 다양한 국내 제조 AI 솔루션 출시 및 연구가 활성화될 것ˮ이라고 전망했다.

KAIST에서는 문일철 교수(산업및시스템공학과)와 최재식 교수(AI대학원)가 이번 제조AI데이터셋 구축에 참여한다. 문 교수는 직접 개발한 실시간 공정관리시스템(RPMS, Real-time Production Monitoring System)에서 확보한 중량 계측 이미지 데이터셋을 제공하며, 최 교수는 글로벌 자동차 제조기업의 엔진으로부터 수집되는 데이터셋을 제공한다.

이 외에도, 지정설비 제조AI데이터셋 구축 사업자로 선정된 UNIST 컨소시엄은 CNC머신·사출성형기·용접기·머신비전·프레스 등 뿌리 업종에서 가장 많이 사용하는 설비 관련 제조데이터셋 5종을 구축한다. 또한, 자유설비 제조AI데이터셋 구축 사업자로 선정된 ㈜임픽스 컨소시엄이 용해탱크·교반구동장치·살균기·건조구동장치·검사설비 등 식품 제조 공정에 기반한 AI데이터셋 5종을 담당한다. 이번에 공개되는 12종의 패키지에는 제조AI데이터셋 뿐만 아니라 활용 목표와 AI알고리즘이 첨부된 가이드북이 포함될 예정이다.

김흥남 KAIST K-Industry4.0 추진본부장은 "KAMP에 공개되는 제조AI데이터셋은 제조데이터의 체계적 관리를 희망하는 국내 중소 수요기업과 제조AI분석 서비스 창업 및 사업 다각화를 이행하고자 하는 공급기업 모두에게 유용한 자양토가 될 것ˮ이라고 말했다.

2020.11.30

조회수 35290

-

노화된 세포를 젊은 세포로 되돌리는 초기 원천기술 개발

우리 연구진이 노화된 세포를 젊은 세포로 되돌리는 역 노화 원천기술을 개발했다. 이를 활용하면 노화 현상을 막고 각종 노인성 질환을 사전 억제할 수 있는 치료제를 개발할 단서를 찾을 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 정상적인 젊은 세포로 되돌리는 역 노화의 초기 원천기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

조광현 교수팀의 이번 연구 결과는 ㈜아모레퍼시픽 기술연구원과의 산학 공동연구를 통해 최초로 개발된 노화 인공피부 모델에서 이 기술을 적용함으로써 입증하는 데 성공했다.

조 교수팀은 이번 연구를 위해 인간 진피 섬유아세포의 세포노화 신호전달 네트워크의 컴퓨터 모델을 개발한 후 시뮬레이션 분석을 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 젊은 세포로 되돌리는데 필요한 핵심 인자를 찾아냈다. 이후 노화 인공피부 모델에서 핵심 인자를 조절함으로써 노화된 피부조직에서 감소된 콜라겐의 합성을 증가시키고 재생 능력을 회복시켜 젊은 피부조직의 특성을 보이게 하는 역 노화 기술을 개발했다.

연구팀 관계자는 이러한 역 노화 기술은 노화된 피부 등을 포함한 노화 현상 및 많은 노인성 질환의 발생을 사전에 억제할 수 있도록 근본적인 치료전략을 제시한 것으로 건강 수명을 오랫동안 유지하고 싶은 인류의 꿈을 실현하는데 한 걸음 다가선 결과라고 의미를 부여했다.

바이오및뇌공학과 안수균 박사과정 학생, 강준수 연구원, 이수범 연구원과 ㈜아모레퍼시픽의 바이오사이언스랩이 참여한 이번 연구 결과는 국제저명학술지인 `미국국립과학원회보(PNAS)'에 게재됐다.(논문명: Inhibition of 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1 (PDK1) can revert cellular senescence in human dermal fibroblasts)

현재 널리 연구되고 있는 회춘 전략은 이미 분화된 세포를 역분화시키는 4개의 `OSKM(Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc) 야마나카 전사인자'를 일시적으로 발현시켜 후성유전학적 리모델링(epigenetic remodeling)을 일으킴으로써 노화된 세포를 젊은 상태로 되돌리는 부분적 역분화(partial reprogramming) 전략이다.

이 기술은 노화된 세포가 젊은 세포로 되돌아갈 수 있다는 것을 증명했지만 종양의 형성과 암의 진행을 유발하는 부작용이 생긴다. 따라서 이와 같은 부작용을 배제할 수 있는 정교한 제어 전략이 과학 난제로 남아있었다.

조 교수팀은 이러한 난제 해결을 위해 시스템생물학 연구 방법을 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 정상적인 젊은 세포로 되돌릴 수 있는 핵심 조절인자를 오래전부터 탐구하기 시작했다. 4년에 걸친 연구 끝에 단백질 합성, 세포의 성장 등을 조절하는 mTOR와 면역 물질 사이토카인의 생성에 관여하는 NF-kB를 동시에 제어하고 있는 상위 조절 인자인 `PDK1(3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1)'을 찾아냈다.

연구팀은 PDK1을 억제함으로써 노화된 인간 진피 섬유아세포를 다시 정상적인 젊은 세포로 되돌릴 수 있음을 분자 세포실험 및 노화 인공피부 모델 실험을 통해 입증했다. 연구를 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포에서 PDK1을 억제했을 때 세포노화 표지 인자들이 사라지고 주변 환경에 적절하게 반응하는 정상 세포로서 기능을 회복하는 현상을 확인했다.

연구 결과 노화된 인간 진피 섬유아세포에서는 PDK1이 mTOR와 NF-kB를 활성화해 노화와 관련된 분비 표현형(SASP: Senescence Associated Secretary Phenotype)을 유발하고 노화 형질을 유지하는 것과 연관돼 있음을 밝혀냈다. 즉, PDK1을 억제함으로써 다시 원래의 정상적인 젊은 세포 상태로 안전하게 되돌릴 수 있음을 증명한 것이다.

조 교수팀이 연구 과정에서 찾아낸 표적 단백질의 활성을 억제할 수 있는 저분자화합물과 관련된 신약개발과 그리고 전임상실험을 통해 노화된 세포의 정상 세포화라는 연구 결과는 새로운 노인성 질환의 치료 기술과 회춘 기술에 관한 연구를 본 궤도에 올려놓은 초석을 다진 획기적인 연구로 평가받고 있다.

실제 ㈜아모레퍼시픽 기술연구원은 이번 연구 결과로부터 동백추출물에서 PDK1 억제 성분을 추출해 노화된 피부의 주름을 개선하는 화장품을 개발중이다.

조광현 교수는 "그동안 비가역적 생명현상이라고 인식돼왔던 노화를 가역화할 가능성을 보여줬다ˮ라며 "이번 연구는 노화를 가역적 생명현상으로 인식하고 이에 적극적으로 대처해 건강 수명을 연장하는 한편 노인성 질환을 예방할 수 있는 새로운 시대의 서막을 열었다ˮ라고 의미를 부여했다.

이번 연구는 조광현 교수 연구팀의 시스템생물학 기반 가역화 기술 개발의 일환으로 이뤄졌으며, 연구팀은 지난 1월 같은 기술을 적용해 대장암세포를 다시 정상 대장 세포로 되돌리는 연구에 성공한 바 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 KAIST 그랜드챌린지 30 (KC30) 프로젝트 및 아모레퍼시픽 R&D 센터의 지원으로 수행됐다.

노화된 세포를 젊은 세포로 되돌리는 초기 원천기술 개발

우리 연구진이 노화된 세포를 젊은 세포로 되돌리는 역 노화 원천기술을 개발했다. 이를 활용하면 노화 현상을 막고 각종 노인성 질환을 사전 억제할 수 있는 치료제를 개발할 단서를 찾을 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 정상적인 젊은 세포로 되돌리는 역 노화의 초기 원천기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

조광현 교수팀의 이번 연구 결과는 ㈜아모레퍼시픽 기술연구원과의 산학 공동연구를 통해 최초로 개발된 노화 인공피부 모델에서 이 기술을 적용함으로써 입증하는 데 성공했다.

조 교수팀은 이번 연구를 위해 인간 진피 섬유아세포의 세포노화 신호전달 네트워크의 컴퓨터 모델을 개발한 후 시뮬레이션 분석을 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 젊은 세포로 되돌리는데 필요한 핵심 인자를 찾아냈다. 이후 노화 인공피부 모델에서 핵심 인자를 조절함으로써 노화된 피부조직에서 감소된 콜라겐의 합성을 증가시키고 재생 능력을 회복시켜 젊은 피부조직의 특성을 보이게 하는 역 노화 기술을 개발했다.

연구팀 관계자는 이러한 역 노화 기술은 노화된 피부 등을 포함한 노화 현상 및 많은 노인성 질환의 발생을 사전에 억제할 수 있도록 근본적인 치료전략을 제시한 것으로 건강 수명을 오랫동안 유지하고 싶은 인류의 꿈을 실현하는데 한 걸음 다가선 결과라고 의미를 부여했다.

바이오및뇌공학과 안수균 박사과정 학생, 강준수 연구원, 이수범 연구원과 ㈜아모레퍼시픽의 바이오사이언스랩이 참여한 이번 연구 결과는 국제저명학술지인 `미국국립과학원회보(PNAS)'에 게재됐다.(논문명: Inhibition of 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1 (PDK1) can revert cellular senescence in human dermal fibroblasts)

현재 널리 연구되고 있는 회춘 전략은 이미 분화된 세포를 역분화시키는 4개의 `OSKM(Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc) 야마나카 전사인자'를 일시적으로 발현시켜 후성유전학적 리모델링(epigenetic remodeling)을 일으킴으로써 노화된 세포를 젊은 상태로 되돌리는 부분적 역분화(partial reprogramming) 전략이다.

이 기술은 노화된 세포가 젊은 세포로 되돌아갈 수 있다는 것을 증명했지만 종양의 형성과 암의 진행을 유발하는 부작용이 생긴다. 따라서 이와 같은 부작용을 배제할 수 있는 정교한 제어 전략이 과학 난제로 남아있었다.

조 교수팀은 이러한 난제 해결을 위해 시스템생물학 연구 방법을 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 정상적인 젊은 세포로 되돌릴 수 있는 핵심 조절인자를 오래전부터 탐구하기 시작했다. 4년에 걸친 연구 끝에 단백질 합성, 세포의 성장 등을 조절하는 mTOR와 면역 물질 사이토카인의 생성에 관여하는 NF-kB를 동시에 제어하고 있는 상위 조절 인자인 `PDK1(3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1)'을 찾아냈다.

연구팀은 PDK1을 억제함으로써 노화된 인간 진피 섬유아세포를 다시 정상적인 젊은 세포로 되돌릴 수 있음을 분자 세포실험 및 노화 인공피부 모델 실험을 통해 입증했다. 연구를 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포에서 PDK1을 억제했을 때 세포노화 표지 인자들이 사라지고 주변 환경에 적절하게 반응하는 정상 세포로서 기능을 회복하는 현상을 확인했다.

연구 결과 노화된 인간 진피 섬유아세포에서는 PDK1이 mTOR와 NF-kB를 활성화해 노화와 관련된 분비 표현형(SASP: Senescence Associated Secretary Phenotype)을 유발하고 노화 형질을 유지하는 것과 연관돼 있음을 밝혀냈다. 즉, PDK1을 억제함으로써 다시 원래의 정상적인 젊은 세포 상태로 안전하게 되돌릴 수 있음을 증명한 것이다.

조 교수팀이 연구 과정에서 찾아낸 표적 단백질의 활성을 억제할 수 있는 저분자화합물과 관련된 신약개발과 그리고 전임상실험을 통해 노화된 세포의 정상 세포화라는 연구 결과는 새로운 노인성 질환의 치료 기술과 회춘 기술에 관한 연구를 본 궤도에 올려놓은 초석을 다진 획기적인 연구로 평가받고 있다.

실제 ㈜아모레퍼시픽 기술연구원은 이번 연구 결과로부터 동백추출물에서 PDK1 억제 성분을 추출해 노화된 피부의 주름을 개선하는 화장품을 개발중이다.

조광현 교수는 "그동안 비가역적 생명현상이라고 인식돼왔던 노화를 가역화할 가능성을 보여줬다ˮ라며 "이번 연구는 노화를 가역적 생명현상으로 인식하고 이에 적극적으로 대처해 건강 수명을 연장하는 한편 노인성 질환을 예방할 수 있는 새로운 시대의 서막을 열었다ˮ라고 의미를 부여했다.

이번 연구는 조광현 교수 연구팀의 시스템생물학 기반 가역화 기술 개발의 일환으로 이뤄졌으며, 연구팀은 지난 1월 같은 기술을 적용해 대장암세포를 다시 정상 대장 세포로 되돌리는 연구에 성공한 바 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 KAIST 그랜드챌린지 30 (KC30) 프로젝트 및 아모레퍼시픽 R&D 센터의 지원으로 수행됐다.

2020.11.26

조회수 48982

-

전산학부 강민석 교수팀, GSMA(세계이동통신사업자협회)의 모바일 보안 명예의 전당에 이름 올려

우리 대학 전산학부 강민석 교수팀이 발견한 4G/5G 이동통신시스템의 보안 취약점이 GSMA(세계이동통신사업자협회)의 취약점 공개 프로그램(CVD)에 의해 공식적으로 인증받고 (CVD-2020-0040) 모바일 보안 명예의 전당(Mobile Security Hall of Fame)에 이름을 올렸다. (GSMA 홈페이지: https://www.gsma.com/security/gsma-mobile-security-hall-of-fame/)

GSMA(세계이동통신사업자협회)는 1987년 결성된 전세계 이동통신사업자 및 핸드폰 제조 공급업체들의 모임으로 700여 이동통신사업자와 200여 장비 및 핸드폰 제조업체들이 참여하고 있는 이동통신사업자 협회다.

GSMA 보안 취약점 공개 프로그램에 의한 인증은 우리나라 연구 기관으로는 최초의 성과다.

이번에 공개된 보안 취약점은 4G/5G 사용자의 실시간 모바일 데이터 사용 관련 정보를 의도치 않게 공격자에게 노출시키는 시스템 부채널(side channel) 결점으로, 강 교수 연구팀에 의해 최초로 발견됐다. 해당 취약점은 모바일 데이터를 사용중인 이용자의 실내외 이동경로를 높은 정확도로 추정하는 공격을 가능케 해 주의가 요구된다.

관련 보안 취약점을 이용한 모바일 이용자 이동경로 추적 공격은 컴퓨터 보안 최고 권위 학회중 하나인 Usenix Security 2021에서 내년 8월에 발표될 예정이며 논문 본문은 다음의 학회 홈페이지에서 확인 가능하다(https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity21/presentation/lakshmanan). 연구는 강민석 교수의 박사지도학생 Nitya Lakshmanan (National University of Singapore 재학 박사과정 4년차)과 Mun Choon Chan, Jun Han 교수 (National University of Singapore) 등과의 협업으로 수행됐다.

전산학부 강민석 교수팀, GSMA(세계이동통신사업자협회)의 모바일 보안 명예의 전당에 이름 올려

우리 대학 전산학부 강민석 교수팀이 발견한 4G/5G 이동통신시스템의 보안 취약점이 GSMA(세계이동통신사업자협회)의 취약점 공개 프로그램(CVD)에 의해 공식적으로 인증받고 (CVD-2020-0040) 모바일 보안 명예의 전당(Mobile Security Hall of Fame)에 이름을 올렸다. (GSMA 홈페이지: https://www.gsma.com/security/gsma-mobile-security-hall-of-fame/)

GSMA(세계이동통신사업자협회)는 1987년 결성된 전세계 이동통신사업자 및 핸드폰 제조 공급업체들의 모임으로 700여 이동통신사업자와 200여 장비 및 핸드폰 제조업체들이 참여하고 있는 이동통신사업자 협회다.

GSMA 보안 취약점 공개 프로그램에 의한 인증은 우리나라 연구 기관으로는 최초의 성과다.

이번에 공개된 보안 취약점은 4G/5G 사용자의 실시간 모바일 데이터 사용 관련 정보를 의도치 않게 공격자에게 노출시키는 시스템 부채널(side channel) 결점으로, 강 교수 연구팀에 의해 최초로 발견됐다. 해당 취약점은 모바일 데이터를 사용중인 이용자의 실내외 이동경로를 높은 정확도로 추정하는 공격을 가능케 해 주의가 요구된다.

관련 보안 취약점을 이용한 모바일 이용자 이동경로 추적 공격은 컴퓨터 보안 최고 권위 학회중 하나인 Usenix Security 2021에서 내년 8월에 발표될 예정이며 논문 본문은 다음의 학회 홈페이지에서 확인 가능하다(https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity21/presentation/lakshmanan). 연구는 강민석 교수의 박사지도학생 Nitya Lakshmanan (National University of Singapore 재학 박사과정 4년차)과 Mun Choon Chan, Jun Han 교수 (National University of Singapore) 등과의 협업으로 수행됐다.

2020.11.23

조회수 29892

-

사람 3D 폐포 배양 기술로 코로나19 감염 기전을 규명하는 데 성공

우리 대학 연구진 포함 국내 연구진이 실험실에서 3차원으로 키운 사람의 폐포(허파꽈리)에 코로나19 바이러스를 배양해 감염 기전과 치료제 개발에 적용이 가능한 기술 개발에 성공했다.

국제 통계 사이트 월드오미터에 따르면 전 세계 누적 코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19) 확진자 수는 25일 기준 4,331만 8,941명으로 지난 18일(4,030만 1,609명) 4,000만 명을 넘어선 후 일주일 만에 4,331만을 돌파하는 2차 대유행이 점차 현실화돼 가고 있다.

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수 연구팀은 인간의 폐포 세포를 실험실에서 구현하는 3D 미니 장기기술을 개발하고 이를 활용해 코로나19 바이러스가 인간의 폐 세포를 파괴하는 과정을 정밀하게 규명하는 데 성공했다고 26일 밝혔다.

이번 연구는 영국 케임브리지대학 이주현 박사를 비롯해 국립보건연구원 국립감염병연구소 최병선 과장·기초과학연구원(IBS) 고규영 혈관연구단장(우리 대학 의과학대학원 교수)·서울대병원 김영태 교수와 우리 대학 교원창업기업인 ㈜지놈인사이트와 공동으로 진행됐다.

공동연구팀의 이번 연구 결과는 줄기세포 분야 세계적인 학술지 `Cell Stem Cell' 10월 22일 字 온라인판에 실렸다. (논문명: Three-dimensional human alveolar stem cell culture models reveal infection response to SARS-CoV-2)

정확한 질병 기전의 이해를 기반으로 치료제를 효과적으로 개발하기 위해서는 실험실에서 사용 가능한 인체를 모사한 모델 사용이 필수적이다. 코로나19 바이러스는 생쥐 모델에 감염시키기가 어렵고, 특히 실험실에서 사용할 수 있는 폐 세포 모델은 존재하지 않기 때문에 직접적인 감염 연구의 한계가 존재해왔다.

공동연구팀은 이런 문제를 해소하기 위해 지속적으로 배양이 가능한 3차원 인간 폐포 모델을 새롭게 정립했다. 이를 이용하면 실험실에서 사람의 폐 세포를 이용해 코로나19 바이러스 등 각종 호흡기 바이러스의 질병 기전을 연구할 수 있기 때문이다. 더 나가서 3차원 인간 폐포 모델은 약물 스크리닝 등 치료법 개발에도 직접적으로 응용할 수 있다는 장점이 있다.

공동연구팀은 폐암 등 사람의 수술 검사재료에서 확보되는 사람 폐 조직을 장기간 안정적으로 3차원 배양할 수 있는 조건을 알아내는 데 성공했다. 실험 결과, 3D 폐포는 코로나19 바이러스에 노출되면 6시간 내 급속한 바이러스 증식이 일어나 세포 감염이 완료됐으나, 이를 막기 위한 폐 세포의 선천 면역 반응 활성화에는 약 3일가량의 시간이 걸렸다.

이와 함께 하나의 코로나19 바이러스 입자는 하나의 세포를 감염시키는 데 충분하다는 사실을 알아냈다. 감염 3일째 공동연구팀은 세포 가운데 일부분이 고유의 기능을 급격히 상실한다는 사실도 확인했다.

공동 교신저자인 주영석 교수는 "이번에 개발한 3차원 인체 폐 배양 모델 규모를 확대한다면 코로나19 바이러스를 포함한 다양한 호흡기 바이러스의 감염 연구에 유용하게 사용될 것ˮ이라고 말했다.

주 교수는 이어 "동물이나 다른 장기 유래의 세포가 아닌 호흡기 바이러스의 표적 세포인 사람의 폐 세포를 직접적으로 질병 연구에 응용함으로써 효율적이고 정확한 기전 규명은 물론 치료제 개발에도 이용할 수 있다ˮ고 강조했다.

코로나19 바이러스 대응 기술개발을 위해서는 다양한 기관의 지원과 관련 연구자들의 협력 연구가 필수적이다. 공동연구팀의 이번 연구는 한국연구재단·질병관리청·기초과학연구원(IBS)·서울대학교 의과대학·유럽연구이사회(ERC)·서경배과학재단·휴먼프론티어과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

사람 3D 폐포 배양 기술로 코로나19 감염 기전을 규명하는 데 성공

우리 대학 연구진 포함 국내 연구진이 실험실에서 3차원으로 키운 사람의 폐포(허파꽈리)에 코로나19 바이러스를 배양해 감염 기전과 치료제 개발에 적용이 가능한 기술 개발에 성공했다.

국제 통계 사이트 월드오미터에 따르면 전 세계 누적 코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19) 확진자 수는 25일 기준 4,331만 8,941명으로 지난 18일(4,030만 1,609명) 4,000만 명을 넘어선 후 일주일 만에 4,331만을 돌파하는 2차 대유행이 점차 현실화돼 가고 있다.

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수 연구팀은 인간의 폐포 세포를 실험실에서 구현하는 3D 미니 장기기술을 개발하고 이를 활용해 코로나19 바이러스가 인간의 폐 세포를 파괴하는 과정을 정밀하게 규명하는 데 성공했다고 26일 밝혔다.

이번 연구는 영국 케임브리지대학 이주현 박사를 비롯해 국립보건연구원 국립감염병연구소 최병선 과장·기초과학연구원(IBS) 고규영 혈관연구단장(우리 대학 의과학대학원 교수)·서울대병원 김영태 교수와 우리 대학 교원창업기업인 ㈜지놈인사이트와 공동으로 진행됐다.

공동연구팀의 이번 연구 결과는 줄기세포 분야 세계적인 학술지 `Cell Stem Cell' 10월 22일 字 온라인판에 실렸다. (논문명: Three-dimensional human alveolar stem cell culture models reveal infection response to SARS-CoV-2)

정확한 질병 기전의 이해를 기반으로 치료제를 효과적으로 개발하기 위해서는 실험실에서 사용 가능한 인체를 모사한 모델 사용이 필수적이다. 코로나19 바이러스는 생쥐 모델에 감염시키기가 어렵고, 특히 실험실에서 사용할 수 있는 폐 세포 모델은 존재하지 않기 때문에 직접적인 감염 연구의 한계가 존재해왔다.

공동연구팀은 이런 문제를 해소하기 위해 지속적으로 배양이 가능한 3차원 인간 폐포 모델을 새롭게 정립했다. 이를 이용하면 실험실에서 사람의 폐 세포를 이용해 코로나19 바이러스 등 각종 호흡기 바이러스의 질병 기전을 연구할 수 있기 때문이다. 더 나가서 3차원 인간 폐포 모델은 약물 스크리닝 등 치료법 개발에도 직접적으로 응용할 수 있다는 장점이 있다.

공동연구팀은 폐암 등 사람의 수술 검사재료에서 확보되는 사람 폐 조직을 장기간 안정적으로 3차원 배양할 수 있는 조건을 알아내는 데 성공했다. 실험 결과, 3D 폐포는 코로나19 바이러스에 노출되면 6시간 내 급속한 바이러스 증식이 일어나 세포 감염이 완료됐으나, 이를 막기 위한 폐 세포의 선천 면역 반응 활성화에는 약 3일가량의 시간이 걸렸다.

이와 함께 하나의 코로나19 바이러스 입자는 하나의 세포를 감염시키는 데 충분하다는 사실을 알아냈다. 감염 3일째 공동연구팀은 세포 가운데 일부분이 고유의 기능을 급격히 상실한다는 사실도 확인했다.

공동 교신저자인 주영석 교수는 "이번에 개발한 3차원 인체 폐 배양 모델 규모를 확대한다면 코로나19 바이러스를 포함한 다양한 호흡기 바이러스의 감염 연구에 유용하게 사용될 것ˮ이라고 말했다.

주 교수는 이어 "동물이나 다른 장기 유래의 세포가 아닌 호흡기 바이러스의 표적 세포인 사람의 폐 세포를 직접적으로 질병 연구에 응용함으로써 효율적이고 정확한 기전 규명은 물론 치료제 개발에도 이용할 수 있다ˮ고 강조했다.

코로나19 바이러스 대응 기술개발을 위해서는 다양한 기관의 지원과 관련 연구자들의 협력 연구가 필수적이다. 공동연구팀의 이번 연구는 한국연구재단·질병관리청·기초과학연구원(IBS)·서울대학교 의과대학·유럽연구이사회(ERC)·서경배과학재단·휴먼프론티어과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.10.26

조회수 33749

이광형 제17대 총장 취임식 개최

우리 대학 이광형 제17대 총장이 8일 오후 2시 대전 본원 대강당(에서 취임식을 갖고 미래 50년을 위한 KAIST 신문화 조성을 위해 학교의 모든 역량을 모아달라고 구성원들에게 당부했다. 이 총장의 이날 취임식은 KAIST 공식 유튜브 채널을 통해 온라인으로 실시간 중계됐다.

이광형 총장은 이날 취임식에서 "KAIST는 앞으로 인류가 당면한 문제를 찾아 정의하고 해결하는 것에 중점을 두고, 인류의 지속 가능한 발전과 대한민국의 번영을 위한 글로벌 가치창출에 집중해야 한다ˮ며 포스트 인공지능(Post AI) 시대에 대비해 ʻ미래 50년을 위한 KAIST 신문화 전략ʼ을 새 비전으로 제시했다. 이 총장은 또 "그동안 섬기는 리더십으로 동료들과 함께 꿈을 현실로 구현하는 일을 해왔다고 생각한다ˮ며 "이러한 경험을 바탕으로 KAIST에 새롭고 따뜻한 변화를 일으키겠다ˮ고 포부를 밝혔다.이 총장은 특히 취임사에서 ▴실력과 인성을 모두 겸비한 ʻ신뢰할 수 있는 인재 양성ʼ ▴정부와 민간 기부자의 숭고한 뜻에 부응하는 ʻ신뢰할 수 있는 재정 운영ʼ ▴과감한 권한 분산과 위임을 통해 자율·창의·책임 경영을 실현하는 ʻ신뢰 기반의 경영 혁신ʼ을 통해 KAIST라는 이름만 들어도 국민과 정부가 ʻ신뢰ʼ라는 단어를 가장 먼저 떠 올릴 수 있게 소통과 신뢰의 문화를 만들자고 당부했다. 이 총장이 취임식에서 밝힌 ʻ미래 50년을 위한 KAIST 신문화 전략ʼ 은 일명 ʻQAISTʼ로 불린다. Question(교육), Advanced research(연구), Internationalization(국제화), Start-up(기술사업화), Trust(신뢰) 등 다섯 가지 혁신전략의 머리글자를 따서 만든 약어다. 그동안 추구해 온 창의·도전·배려라는 C³ 정신을 기반으로 ʻ글로벌 가치창출 선도대학ʼ이라는 ʻKAIST 비전 2031ʼ을 계승하고 완성하겠다는 이 총장의 의지가 담겨있는 세부 전략이다. 이 총장이 제시한 신문화 전략 중 ▲첫째는 질문(Question)하는 글로벌 창의인재를 양성하는 교육 혁신이다. 이를 위해 이 총장은 ▴인문학을 포함해 학과 간 경계 없는 융합 교육 과정을 개발하는 교육 과정의 혁신 ▴문제 중심 교육(Problem Based Learning)·프로젝트 중심 교육(Project Based Learning)·AR/VR 등 실감기술 기반의 블랜디드 러닝(Blended Learning) 등 원격 교육이 가능한 가상 캠퍼스 네트워크 구축 등 교육방식 혁신을 주문했다. 이 밖의 세부 전략으로는 ▴교수진이 전공 서적 이외의 도서를 선정해 학생들과 함께 읽고 토론하는 ʻ1 랩 1 독서ʼ 운동 ▴외국인 교원 15%, 여성 교원 25%, 미래분야 교원 100명 추가 충원 등의 내용이 포함됐다. 이 총장은 ▲둘째, 남이 정의해놓은 문제의 답을 찾는 ʻHowʼ 방식의 연구에서 무엇을 연구해야 할지 스스로 정의하는 ʻWhatʼ의 방식으로 전환하는 연구혁신(Advanced Research) 방향을 제시했다.

▴연구 시스템의 3대 요소인 인력·조직·연구지원을 혁신해 창의적이고 도전적인 연구 몰입환경을 조성하는 ʻ지속 가능한 연구 인프라 구축ʼ ▴추격형 연구의 틀을 벗어나 미래연구에 두려움 없이 뛰어들 수 있게 만드는 ʻ창의적·도전적 연구지원 혁신ʼ ▴연구실마다 세계 최초의 것을 시도하는 분위기를 조성하는 ʻ1 랩 1 최초ʼ 운동 ▴의사 과학자·공학자 양성 프로그램 신설 및 공동연구 네트워크 플랫폼 병원을 구축하는 등 바이오⦁의료 산업에 연구역량을 집중하겠다는 것이 주요 내용이다.

▲세 번째로 내·외부의 국제화를 병행하는 국제화 혁신(Internationalization)을 주문했다. ▴언어를 포함한 문화적 장벽이 낮은 글로벌 캠퍼스 구축 ▴연구실마다 한 명 이상의 외국인 학생을 수용해 교육하는 ʻ1 랩 1 외국인 학생ʼ 운동 ▴보스턴·실리콘밸리 등 세계의 주요 연구거점 지역을 기반으로 교수·학생·연구원의 해외 파견은 물론 해외 우수 연구자들과의 공동연구, 기술사업화의 인큐베이션 허브로 활용하는 ʻ해외 국제캠퍼스 구축ʼ 의지를 밝혔다.

이밖에 ▴국제공동연구를 통한 위상 제고와 케냐·이집트·터키 등에 교육 및 연구 모델을 수출해 개발도상국의 과학기술발전에 기여 하는 KAIST 발전모델 확산 등도 언급했다.

이 총장은 마지막으로 ▲글로벌 가치를 창출하는 기술사업화(Start-up) 전략을 제시했다. 이를 위해 ▴기업가정신 교육 강화·산업 현장 및 해외 연수 적극 장려·교내 창업기업을 외부 자본 시장에 연결하는 등 다소 과하다고 평가될 정도로 파격적인 창업지원제도를 도입할 계획이다. 또 ▴연구실별로 최소 1개의 연구실 혹은 졸업생 창업을 권장하는 ʻ1 랩 1 벤처ʼ 운동 ▴KAIST를 중심으로 대전-오송-세종을 연결하는 혁신성장 생태계를 구축하는 스타트업 월드(Start-up World) 리노베이션 ▴인센티브 기반의 조직 관리로 역동적인 지식재산관리 체계를 구축해 10년 이내에 연간 1,000억 원의 기술료 수입 달성을 목표로 기술사업화 부서의 민영화를 추진할 계획임을 밝혔다.

한편 코로나19 방역 수칙을 준수하며 진행된 취임식에는 이원욱 국회 과방위원장과 신성철 前 총장을 포함해 바이오및뇌공학과 개설을 위해 지난 2001년과 2014년 두 차례에 걸쳐 발전기금을 기부한 정문술 前 미래산업 회장, 이 총장의 제자인 김정주 NXC 대표가 직접 참석해 축사했다.

또한, SBS 드라마 카이스트에서 이 총장을 모델로 한 ʻ괴짜 교수ʼ 캐릭터를 만들었던 송지나 작가와 제자인 김영달 아이디스 회장 등도 취임식에 참석, 취임 축하 인사를 전하는 한편 재학생·동문·교직원 등으로 구성된 50인의 온라인 참석자들이 신임 총장에게 바라는 메시지와 기대감을 화면을 통해 전달했다.

이광형 총장은 서울대학교와 KAIST에서 각각 산업공학 학사·석사 학위를, 프랑스 응용과학원(INSA) 리옹에서 전산학 석·박사 학위를 취득했다.

이 신임 총장은 1985년 KAIST 전산학과 교수로 임용된 후 지난 2월 18일 이사회에서 총장으로 선임되기 전까지 바이오및뇌공학과와 문술미래전략대학원 미래산업 초빙 석좌교수로 재직해왔다.

1990년대 전산학과 교수 시절 김정주(넥슨)·김영달(아이디스)·신승우(네오위즈)·김준환(올라웍스) 등 1세대 벤처 창업가들을 배출해‘KAIST 벤처 창업의 대부’로도 불리는 이광형 총장은 교학부총장을 비롯해 교무처장, 국제협력처장, 과학영재교육연구원장, 비전2031위원회 공동위원장 등 교내·외의 주요보직을 두루 거쳤다.

미국 스탠포드 연구소 및 일본 동경공대 초빙교수를 지낸 경력의 소유자인 이 총장은 퍼지지능시스템학회장, 한국생물정보학회장, (사)미래학회장, 국회사무처 과학기술정책연구회장, 미국 전기전자학회 산하 인공지능학회(IEEE Computational Intelligence Society) 한국분과 의장, 국회 국가미래전략최고위과정 책임교수로도 활동했다. 올 3월 현재 한국과학기술한림원과 한국공학한림원 정회원이다.

일찍부터 학문 간 융합에 눈을 뜬 이광형 총장은 2001년 바이오와 ICT 융합을 주장하며 바이오및뇌공학과를 설립하고 2009년에는 각각 지식재산대학원과 과학저널리즘대학원을, 그리고 2013년에는 우리나라 최초의 미래학 연구기관인 문술미래전략대학원 설립을 주도했다. 이광형 총장은 이 같은 관련 연구 분야 및 사회 전반에 걸친 다양한 공적을 인정받아 백암학술상(기술부문, 1990)을 시작으로 1999년에는 정보문화진흥상 국무총리상과 신지식인상을 비롯해 프랑스정부 훈장(Chevalier, 2003), 국가과학기술위원회 위원장상(2012), KAIST 발전공적상(2018), 대한민국 국민훈장 동백장(2016), 대한민국 녹조근정훈장(2020), 국회의장상(2020)을 수상했다.

2021.03.09 조회수 107750

이광형 제17대 총장 취임식 개최

우리 대학 이광형 제17대 총장이 8일 오후 2시 대전 본원 대강당(에서 취임식을 갖고 미래 50년을 위한 KAIST 신문화 조성을 위해 학교의 모든 역량을 모아달라고 구성원들에게 당부했다. 이 총장의 이날 취임식은 KAIST 공식 유튜브 채널을 통해 온라인으로 실시간 중계됐다.

이광형 총장은 이날 취임식에서 "KAIST는 앞으로 인류가 당면한 문제를 찾아 정의하고 해결하는 것에 중점을 두고, 인류의 지속 가능한 발전과 대한민국의 번영을 위한 글로벌 가치창출에 집중해야 한다ˮ며 포스트 인공지능(Post AI) 시대에 대비해 ʻ미래 50년을 위한 KAIST 신문화 전략ʼ을 새 비전으로 제시했다. 이 총장은 또 "그동안 섬기는 리더십으로 동료들과 함께 꿈을 현실로 구현하는 일을 해왔다고 생각한다ˮ며 "이러한 경험을 바탕으로 KAIST에 새롭고 따뜻한 변화를 일으키겠다ˮ고 포부를 밝혔다.이 총장은 특히 취임사에서 ▴실력과 인성을 모두 겸비한 ʻ신뢰할 수 있는 인재 양성ʼ ▴정부와 민간 기부자의 숭고한 뜻에 부응하는 ʻ신뢰할 수 있는 재정 운영ʼ ▴과감한 권한 분산과 위임을 통해 자율·창의·책임 경영을 실현하는 ʻ신뢰 기반의 경영 혁신ʼ을 통해 KAIST라는 이름만 들어도 국민과 정부가 ʻ신뢰ʼ라는 단어를 가장 먼저 떠 올릴 수 있게 소통과 신뢰의 문화를 만들자고 당부했다. 이 총장이 취임식에서 밝힌 ʻ미래 50년을 위한 KAIST 신문화 전략ʼ 은 일명 ʻQAISTʼ로 불린다. Question(교육), Advanced research(연구), Internationalization(국제화), Start-up(기술사업화), Trust(신뢰) 등 다섯 가지 혁신전략의 머리글자를 따서 만든 약어다. 그동안 추구해 온 창의·도전·배려라는 C³ 정신을 기반으로 ʻ글로벌 가치창출 선도대학ʼ이라는 ʻKAIST 비전 2031ʼ을 계승하고 완성하겠다는 이 총장의 의지가 담겨있는 세부 전략이다. 이 총장이 제시한 신문화 전략 중 ▲첫째는 질문(Question)하는 글로벌 창의인재를 양성하는 교육 혁신이다. 이를 위해 이 총장은 ▴인문학을 포함해 학과 간 경계 없는 융합 교육 과정을 개발하는 교육 과정의 혁신 ▴문제 중심 교육(Problem Based Learning)·프로젝트 중심 교육(Project Based Learning)·AR/VR 등 실감기술 기반의 블랜디드 러닝(Blended Learning) 등 원격 교육이 가능한 가상 캠퍼스 네트워크 구축 등 교육방식 혁신을 주문했다. 이 밖의 세부 전략으로는 ▴교수진이 전공 서적 이외의 도서를 선정해 학생들과 함께 읽고 토론하는 ʻ1 랩 1 독서ʼ 운동 ▴외국인 교원 15%, 여성 교원 25%, 미래분야 교원 100명 추가 충원 등의 내용이 포함됐다. 이 총장은 ▲둘째, 남이 정의해놓은 문제의 답을 찾는 ʻHowʼ 방식의 연구에서 무엇을 연구해야 할지 스스로 정의하는 ʻWhatʼ의 방식으로 전환하는 연구혁신(Advanced Research) 방향을 제시했다.

▴연구 시스템의 3대 요소인 인력·조직·연구지원을 혁신해 창의적이고 도전적인 연구 몰입환경을 조성하는 ʻ지속 가능한 연구 인프라 구축ʼ ▴추격형 연구의 틀을 벗어나 미래연구에 두려움 없이 뛰어들 수 있게 만드는 ʻ창의적·도전적 연구지원 혁신ʼ ▴연구실마다 세계 최초의 것을 시도하는 분위기를 조성하는 ʻ1 랩 1 최초ʼ 운동 ▴의사 과학자·공학자 양성 프로그램 신설 및 공동연구 네트워크 플랫폼 병원을 구축하는 등 바이오⦁의료 산업에 연구역량을 집중하겠다는 것이 주요 내용이다.

▲세 번째로 내·외부의 국제화를 병행하는 국제화 혁신(Internationalization)을 주문했다. ▴언어를 포함한 문화적 장벽이 낮은 글로벌 캠퍼스 구축 ▴연구실마다 한 명 이상의 외국인 학생을 수용해 교육하는 ʻ1 랩 1 외국인 학생ʼ 운동 ▴보스턴·실리콘밸리 등 세계의 주요 연구거점 지역을 기반으로 교수·학생·연구원의 해외 파견은 물론 해외 우수 연구자들과의 공동연구, 기술사업화의 인큐베이션 허브로 활용하는 ʻ해외 국제캠퍼스 구축ʼ 의지를 밝혔다.

이밖에 ▴국제공동연구를 통한 위상 제고와 케냐·이집트·터키 등에 교육 및 연구 모델을 수출해 개발도상국의 과학기술발전에 기여 하는 KAIST 발전모델 확산 등도 언급했다.

이 총장은 마지막으로 ▲글로벌 가치를 창출하는 기술사업화(Start-up) 전략을 제시했다. 이를 위해 ▴기업가정신 교육 강화·산업 현장 및 해외 연수 적극 장려·교내 창업기업을 외부 자본 시장에 연결하는 등 다소 과하다고 평가될 정도로 파격적인 창업지원제도를 도입할 계획이다. 또 ▴연구실별로 최소 1개의 연구실 혹은 졸업생 창업을 권장하는 ʻ1 랩 1 벤처ʼ 운동 ▴KAIST를 중심으로 대전-오송-세종을 연결하는 혁신성장 생태계를 구축하는 스타트업 월드(Start-up World) 리노베이션 ▴인센티브 기반의 조직 관리로 역동적인 지식재산관리 체계를 구축해 10년 이내에 연간 1,000억 원의 기술료 수입 달성을 목표로 기술사업화 부서의 민영화를 추진할 계획임을 밝혔다.

한편 코로나19 방역 수칙을 준수하며 진행된 취임식에는 이원욱 국회 과방위원장과 신성철 前 총장을 포함해 바이오및뇌공학과 개설을 위해 지난 2001년과 2014년 두 차례에 걸쳐 발전기금을 기부한 정문술 前 미래산업 회장, 이 총장의 제자인 김정주 NXC 대표가 직접 참석해 축사했다.

또한, SBS 드라마 카이스트에서 이 총장을 모델로 한 ʻ괴짜 교수ʼ 캐릭터를 만들었던 송지나 작가와 제자인 김영달 아이디스 회장 등도 취임식에 참석, 취임 축하 인사를 전하는 한편 재학생·동문·교직원 등으로 구성된 50인의 온라인 참석자들이 신임 총장에게 바라는 메시지와 기대감을 화면을 통해 전달했다.

이광형 총장은 서울대학교와 KAIST에서 각각 산업공학 학사·석사 학위를, 프랑스 응용과학원(INSA) 리옹에서 전산학 석·박사 학위를 취득했다.

이 신임 총장은 1985년 KAIST 전산학과 교수로 임용된 후 지난 2월 18일 이사회에서 총장으로 선임되기 전까지 바이오및뇌공학과와 문술미래전략대학원 미래산업 초빙 석좌교수로 재직해왔다.

1990년대 전산학과 교수 시절 김정주(넥슨)·김영달(아이디스)·신승우(네오위즈)·김준환(올라웍스) 등 1세대 벤처 창업가들을 배출해‘KAIST 벤처 창업의 대부’로도 불리는 이광형 총장은 교학부총장을 비롯해 교무처장, 국제협력처장, 과학영재교육연구원장, 비전2031위원회 공동위원장 등 교내·외의 주요보직을 두루 거쳤다.

미국 스탠포드 연구소 및 일본 동경공대 초빙교수를 지낸 경력의 소유자인 이 총장은 퍼지지능시스템학회장, 한국생물정보학회장, (사)미래학회장, 국회사무처 과학기술정책연구회장, 미국 전기전자학회 산하 인공지능학회(IEEE Computational Intelligence Society) 한국분과 의장, 국회 국가미래전략최고위과정 책임교수로도 활동했다. 올 3월 현재 한국과학기술한림원과 한국공학한림원 정회원이다.

일찍부터 학문 간 융합에 눈을 뜬 이광형 총장은 2001년 바이오와 ICT 융합을 주장하며 바이오및뇌공학과를 설립하고 2009년에는 각각 지식재산대학원과 과학저널리즘대학원을, 그리고 2013년에는 우리나라 최초의 미래학 연구기관인 문술미래전략대학원 설립을 주도했다. 이광형 총장은 이 같은 관련 연구 분야 및 사회 전반에 걸친 다양한 공적을 인정받아 백암학술상(기술부문, 1990)을 시작으로 1999년에는 정보문화진흥상 국무총리상과 신지식인상을 비롯해 프랑스정부 훈장(Chevalier, 2003), 국가과학기술위원회 위원장상(2012), KAIST 발전공적상(2018), 대한민국 국민훈장 동백장(2016), 대한민국 녹조근정훈장(2020), 국회의장상(2020)을 수상했다.

2021.03.09 조회수 107750 탄소중립 인공 광합성 기술 개발

우리 대학 생명과학과 조병관 교수 연구팀이 기후변화의 주된 요인인 C1 가스(이산화탄소, 일산화탄소 등 탄소 1개로 구성된 가스)를 고부가가치 바이오 화학물질로 전환하는 기술을 개발했다고 9일 밝혔다.

조 교수 연구팀은 광 나노입자가 빛을 받으면 내놓는 전자를 미생물이 에너지원으로 이용할 수 있도록 고효율 광 나노입자가 표면에 부착된 미생물-광 나노입자 인공광합성 시스템을 개발했다. 이 기술은 빛을 유일한 에너지원으로 활용해 미생물이 C1 가스를 다양한 바이오 화학물질로 전환하는 친환경 C1 가스 리파이너리 기술로 정부가 선언한 2050 탄소중립 실현을 위한 다양한 응용 가능성을 제시한다.

생명과학과 진상락 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `미국국립과학원회보(Proceedings of National Academy of Science, PNAS)'에 2월 23일 字 온라인판에 게재됐다.(논문명: Acetogenic bacteria utilize light-driven electrons as an energy source for autotrophic growth)

아세토젠 미생물은 우드-융달 대사회로를 통해 C1 가스를 아세트산으로 전환할 수 있다. 이에 C1 가스로부터 바이오 화학물질 생산을 위한 바이오 촉매로 활용 가능성이 커 탄소 포집 및 활용 기술로 많은 주목을 받고 있다.

아세토젠 미생물은 C1 가스 대사를 위한 환원 에너지를 당이나 수소를 분해해 얻는다. 당이나 수소를 대체하기 위해 나노입자 크기의 개별 광전극 역할을 하는 광 나노입자를 미생물 표면에 부착시켜 빛에너지를 미생물로 전달시키면 당이나 수소 없이도 C1 가스를 활용할 수 있다.

기존기술은 광 나노입자를 생합성해 세포 표면에 부착시키는 방법으로 광 나노입자의 구조와 크기를 조절하기 어려워 C1 가스 대사 효율을 높이는 데 한계가 있었다. 이는 구조와 크기에 따라 광전도효과의 성능에 차이가 생기는 광 나노입자의 독특한 특성 때문이다.

이와 같은 한계를 극복하기 위해 연구팀은 구조와 크기가 균일하고 우수한 광전도효과를 나타내는 고효율 광 나노입자를 화학적 방법으로 합성하고, 산업적으로 활용 가능한 아세토젠 미생물 중 하나인 `클로스트리디움 오토에타노게놈(Clostridium autoethanogenum)'의 표면에 부착시켰다.

연구팀은 광 나노입자를 부착한 미생물이 C1 가스로부터 아세트산을 생산할 수 있음을 입증해 빛을 이용한 친환경 인공광합성 시스템을 구축하고 구축된 인공광합성 시스템 미생물의 전사체 분석(세포 내 모든 RNA를 분석해 유전자 발현 유무를 규명하는 기술)을 통해 광 나노입자로부터 생성된 전자가 미생물 내로 전달되기 위한 전자수용체를 규명했다.

연구를 주도한 조병관 교수는 "C1 가스 고정과정에서 사용되는 당 또는 수소를 친환경 빛에너지로 대체할 수 있고, 미생물 기반의 생합성 광 나노입자를 활용한 기존 인공광합성 시스템의 한계를 극복했다ˮ며 "고효율 광 나노입자를 사용해 인공광합성 효율을 증대시킬 수 있고, 광 나노입자로부터 생성된 전자를 효율적으로 수용할 수 있는 인공미생물 개발연구에 실마리를 제공했다ˮ 고 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 C1 가스 리파이너리 사업단 및 지능형바이오시스템 설계 및 합성연구단(글로벌프론티어사업)의 지원을 받아 수행됐다.

2021.03.09 조회수 101563

탄소중립 인공 광합성 기술 개발

우리 대학 생명과학과 조병관 교수 연구팀이 기후변화의 주된 요인인 C1 가스(이산화탄소, 일산화탄소 등 탄소 1개로 구성된 가스)를 고부가가치 바이오 화학물질로 전환하는 기술을 개발했다고 9일 밝혔다.

조 교수 연구팀은 광 나노입자가 빛을 받으면 내놓는 전자를 미생물이 에너지원으로 이용할 수 있도록 고효율 광 나노입자가 표면에 부착된 미생물-광 나노입자 인공광합성 시스템을 개발했다. 이 기술은 빛을 유일한 에너지원으로 활용해 미생물이 C1 가스를 다양한 바이오 화학물질로 전환하는 친환경 C1 가스 리파이너리 기술로 정부가 선언한 2050 탄소중립 실현을 위한 다양한 응용 가능성을 제시한다.

생명과학과 진상락 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `미국국립과학원회보(Proceedings of National Academy of Science, PNAS)'에 2월 23일 字 온라인판에 게재됐다.(논문명: Acetogenic bacteria utilize light-driven electrons as an energy source for autotrophic growth)

아세토젠 미생물은 우드-융달 대사회로를 통해 C1 가스를 아세트산으로 전환할 수 있다. 이에 C1 가스로부터 바이오 화학물질 생산을 위한 바이오 촉매로 활용 가능성이 커 탄소 포집 및 활용 기술로 많은 주목을 받고 있다.

아세토젠 미생물은 C1 가스 대사를 위한 환원 에너지를 당이나 수소를 분해해 얻는다. 당이나 수소를 대체하기 위해 나노입자 크기의 개별 광전극 역할을 하는 광 나노입자를 미생물 표면에 부착시켜 빛에너지를 미생물로 전달시키면 당이나 수소 없이도 C1 가스를 활용할 수 있다.

기존기술은 광 나노입자를 생합성해 세포 표면에 부착시키는 방법으로 광 나노입자의 구조와 크기를 조절하기 어려워 C1 가스 대사 효율을 높이는 데 한계가 있었다. 이는 구조와 크기에 따라 광전도효과의 성능에 차이가 생기는 광 나노입자의 독특한 특성 때문이다.

이와 같은 한계를 극복하기 위해 연구팀은 구조와 크기가 균일하고 우수한 광전도효과를 나타내는 고효율 광 나노입자를 화학적 방법으로 합성하고, 산업적으로 활용 가능한 아세토젠 미생물 중 하나인 `클로스트리디움 오토에타노게놈(Clostridium autoethanogenum)'의 표면에 부착시켰다.

연구팀은 광 나노입자를 부착한 미생물이 C1 가스로부터 아세트산을 생산할 수 있음을 입증해 빛을 이용한 친환경 인공광합성 시스템을 구축하고 구축된 인공광합성 시스템 미생물의 전사체 분석(세포 내 모든 RNA를 분석해 유전자 발현 유무를 규명하는 기술)을 통해 광 나노입자로부터 생성된 전자가 미생물 내로 전달되기 위한 전자수용체를 규명했다.

연구를 주도한 조병관 교수는 "C1 가스 고정과정에서 사용되는 당 또는 수소를 친환경 빛에너지로 대체할 수 있고, 미생물 기반의 생합성 광 나노입자를 활용한 기존 인공광합성 시스템의 한계를 극복했다ˮ며 "고효율 광 나노입자를 사용해 인공광합성 효율을 증대시킬 수 있고, 광 나노입자로부터 생성된 전자를 효율적으로 수용할 수 있는 인공미생물 개발연구에 실마리를 제공했다ˮ 고 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 C1 가스 리파이너리 사업단 및 지능형바이오시스템 설계 및 합성연구단(글로벌프론티어사업)의 지원을 받아 수행됐다.

2021.03.09 조회수 101563 17대 총장에 이광형 명예교수 선임

우리대학 제17대 총장에 이광형(67세) 바이오및뇌공학과 명예교수가 선임됐다.이사회(이사장 김우식)는 18일 오전 대전 본원 학술문화관 5층 스카이라운지에서 제271회 임시이사회를 개최하고 제17대 총장에 이광형 바이오및뇌공학과 명예교수를 선임했다고 발표했다. 이광형 신임 총장은 교육부 장관의 동의와 과학기술정보통신부 장관의 승인을 거쳐 확정되는데 임기는 2월 23일부터 4년이다.이광형 신임 총장은 서울대학교와 KAIST에서 각각 산업공학 학사·석사 학위를, 프랑스 응용과학원(INSA) 리옹에서 전산학 석·박사 학위를 취득했다. 이 신임 총장은 1985년 KAIST 전산학과 교수로 임용된 후 2월 현재 바이오및뇌공학과와 문술미래전략대학원 미래산업 초빙 석좌교수로 재직 중이다.

1990년대 전산학과 교수 시절 김정주(넥슨)·김영달(아이디스)·신승우(네오위즈)·김준환(올라웍스) 등 1세대 벤처 창업가들을 배출해 ‘KAIST 벤처 창업의 대부’로도 불리는 이광형 신임 총장은 교학부총장을 비롯해 교무처장, 국제협력처장, 과학영재교육연구원장, 비전2031위원회 공동위원장 등 교내·외의 주요보직을 두루 거쳤다. 이 신임 총장의 외부 활동 경력 또한 매우 화려하다. 미국 스탠포드 연구소 및 일본 동경공대 초빙교수를 지낸 경력의 소유자인 이 신임 총장은 퍼지지능시스템학회장, 한국생물정보학회장, (사)미래학회장, 국회사무처 과학기술정책연구회장, 미국 전기전자학회 산하 인공지능학회(IEEE Computational Intelligence Society) 한국분과 의장, 국회 국가미래전략최고위과정 책임교수로 활동했다. 올 2월 현재 한국과학기술한림원과 한국공학한림원 정회원이다.

일찍부터 학문 간 융합에 눈을 뜬 이 신임 총장은 2001년 바이오와 ICT 융합을 주장하며 바이오및뇌공학과를 설립하고 2009년에는 각각 지식재산대학원과 과학저널리즘대학원을, 그리고 2013년에는 우리나라 최초의 미래학 연구기관인 문술미래전략대학원 설립을 주도했다. 이광형 신임 총장은 이 같은 관련 연구 분야 및 사회 전반에 걸친 다양한 공적을 인정받아 백암학술상(기술부문, 1990)을 시작으로 1999년에는 정보문화진흥상 국무총리상과 신지식인상을 비롯해 프랑스정부 훈장(Chevalier, 2003), 국가과학기술위원회 위원장상(2012), KAIST 발전공적상(2018), 대한민국 국민훈장 동백장(2016), 대한민국 녹조근정훈장(2020), 국회의장상(2020)을 수상했다.

2021.02.19 조회수 94205

17대 총장에 이광형 명예교수 선임

우리대학 제17대 총장에 이광형(67세) 바이오및뇌공학과 명예교수가 선임됐다.이사회(이사장 김우식)는 18일 오전 대전 본원 학술문화관 5층 스카이라운지에서 제271회 임시이사회를 개최하고 제17대 총장에 이광형 바이오및뇌공학과 명예교수를 선임했다고 발표했다. 이광형 신임 총장은 교육부 장관의 동의와 과학기술정보통신부 장관의 승인을 거쳐 확정되는데 임기는 2월 23일부터 4년이다.이광형 신임 총장은 서울대학교와 KAIST에서 각각 산업공학 학사·석사 학위를, 프랑스 응용과학원(INSA) 리옹에서 전산학 석·박사 학위를 취득했다. 이 신임 총장은 1985년 KAIST 전산학과 교수로 임용된 후 2월 현재 바이오및뇌공학과와 문술미래전략대학원 미래산업 초빙 석좌교수로 재직 중이다.

1990년대 전산학과 교수 시절 김정주(넥슨)·김영달(아이디스)·신승우(네오위즈)·김준환(올라웍스) 등 1세대 벤처 창업가들을 배출해 ‘KAIST 벤처 창업의 대부’로도 불리는 이광형 신임 총장은 교학부총장을 비롯해 교무처장, 국제협력처장, 과학영재교육연구원장, 비전2031위원회 공동위원장 등 교내·외의 주요보직을 두루 거쳤다. 이 신임 총장의 외부 활동 경력 또한 매우 화려하다. 미국 스탠포드 연구소 및 일본 동경공대 초빙교수를 지낸 경력의 소유자인 이 신임 총장은 퍼지지능시스템학회장, 한국생물정보학회장, (사)미래학회장, 국회사무처 과학기술정책연구회장, 미국 전기전자학회 산하 인공지능학회(IEEE Computational Intelligence Society) 한국분과 의장, 국회 국가미래전략최고위과정 책임교수로 활동했다. 올 2월 현재 한국과학기술한림원과 한국공학한림원 정회원이다.

일찍부터 학문 간 융합에 눈을 뜬 이 신임 총장은 2001년 바이오와 ICT 융합을 주장하며 바이오및뇌공학과를 설립하고 2009년에는 각각 지식재산대학원과 과학저널리즘대학원을, 그리고 2013년에는 우리나라 최초의 미래학 연구기관인 문술미래전략대학원 설립을 주도했다. 이광형 신임 총장은 이 같은 관련 연구 분야 및 사회 전반에 걸친 다양한 공적을 인정받아 백암학술상(기술부문, 1990)을 시작으로 1999년에는 정보문화진흥상 국무총리상과 신지식인상을 비롯해 프랑스정부 훈장(Chevalier, 2003), 국가과학기술위원회 위원장상(2012), KAIST 발전공적상(2018), 대한민국 국민훈장 동백장(2016), 대한민국 녹조근정훈장(2020), 국회의장상(2020)을 수상했다.

2021.02.19 조회수 94205 16일 개교 50주년 기념식 개최

우리 대학은 지난 1971년 2월 16일 서울연구개발단지(홍릉)에서 대한민국 최초의 이공계 연구중심 대학원인 ʻ한국과학원(KAIS)ʼ이란 이름으로 출범했다. 당시 KAIS의 탄생은 대한민국의 향후 50년을 바꿔 놓은 혁신의 시작을 알리는 첫 신호탄이었다.

1973년 3월 106명의 석사과정 신입생이 입학해 2년 후인 1975년 92명의 졸업생을, 이어 1975년 9월 21명의 박사과정 신입생이 입학, 3년 후인 1978년 8월 2명의 졸업생을 처음으로 배출했다. 1980년 12월 당시 한국과학기술연구소(KIST)와 통합해 교명을 지금의 KAIST(한국과학기술원)로 변경했다. 이후 1989년 6월 KIST와 분리된 KAIST는 같은 해 7월 한국과학기술대학(KIT)과의 통합을 계기로 대덕 캠퍼스로 이전해 학부와 대학원을 모두 갖춘 명실상부한 ʻ대덕 시대ʼ를 열었고 2009년 3월에는 한국정보통신대학교(ICU)와 합병하는 등 교세를 꾸준히 확장해왔다.

KAIST가 지난 반세기 동안 배출한 고급 과학기술 인력은 올 2월 현재 박사 1만4천418명을 포함해 석사 3만5천513명, 학사 1만9천457명 등 모두 총 6만9천388명에 달한다. 이들 졸업생은 우리나라 과학기술 및 산업 발전과 학생·교수창업을 견인하며 대한민국의 산업화와 ICT 혁명의 중추적인 역할을 담당해왔고 이제는 디지털경제 주역으로서 대한민국의 역사를 새로 쓰고 있다.

"KAIST가 없었다면 오늘의 대한민국도 없었을 것ˮ이라는 평가를 받을 정도로 ʻ국가대표 대학ʼ으로 반세기 만에 눈부시게 성장한 KAIST가 거둔 그동안의 성과는 대단하다. 실제 삼성전자·SK하이닉스 등 글로벌 경쟁력을 갖춘 우리나라 반도체산업 분야 박사인력의 약 25%와 국내 공과대학 교수의 20%, 그리고 박사 졸업생 가운데 1천700여 명이 중견·벤처기업에 종사하고 있는데 약 20%인 320여 명이 CEO로 재직하는 등 이들 졸업생은 국내 산·학·연 등 각계에서 지도층 인사로 활동 중이다.

KAIST는 이와 함께 1982년 아시아·태평양 지역 최초 인터넷 시스템 구축, 1990년 대한민국 최초 인공지능(AI)연구센터 설립, 1992년 인공위성 우리별 1호 발사 성공 등 우리나라 과학발전 역사 중 최초·최고라는 수식어가 붙은 다수의 훌륭한 연구성과를 거두고 있다. 1995년 386 마이크로프로세서 개발, 2002년 휴머노이드 로봇(휴보) 개발, 2008년 한국인 최초 우주비행사(이소연) 배출, 2009년 무선 충전 전기버스 개발, 2015년 세계 재난 로봇대회 우승, 2020년 사이배슬론 국제대회 착용형 로봇 분야 금·동메달 수상 실적 등 또한 KAIST가 연구를 통해 달성한 대표적인 성과로 꼽힌다.

2000년대 초까지 200위~100위 권 밖에서 맴돌던 세계대학 순위도 영국의 글로벌 대학평가기관인 QS(Quacquarelli Symonds)가 작년 2월 발표한 2020 세계대학 평가 순위에서 전년(2019년) 대비 2단계 상승한 39위를 차지했다. 이뿐만이 아니다. 같은 해 3월 QS가 전 세계 1천368개 대학을 대상으로 조사한 2020년 48개 학문 분야별 순위에서도 전기·전자공학과 재료과학 등 2개 분야가 각각 세계 17위와 19위를 차지, 20위권 이내에 포함됐고 이어 기계·항공공학 22위, 화학공학 23위, 화학 26위 순으로 국내 대학들이 이름을 올린 기술 및 공학 분야 5개 모두 국내 1위를 달성했다. 이밖에 KAIST는 톰슨 로이터로부터 3년 연속(2016~2018) 아시아에서 가장 혁신적인 대학 1위, 세계에서는 가장 혁신적인 대학 11위에 꼽히는 등 우리나라 과학기술 분야에서 KAIST가 차지하는 비중은 절대적이라 할 만큼 성장세가 가파를 뿐 아니라 이제 국내를 벗어나 세계무대를 향한 KAIST 도전은 계속되고 있다.

우리 대학은 개교 50주년을 맞아 16일 오전 10시 30분 대전 본원 대강당에서 기념식을 개최한다. 16일 열리는 기념식에서는 ʻ한국을 빛낸 50년, 인류를 빛낼 100년ʼ이라는 슬로건 아래 KAIST의 설립유공자들과 함께 과거를 반추하는 시간을 갖는다. 또한, 현재까지의 성과 보고는 물론 4명의 신진교수가 로봇·신소재·인공지능(AI)·생명공학 분야를 각각 맡아 ʻ과학기술로 변화되는 미래에 관한 상상ʼ을 온라인 참석자들과 함께 나눌 예정이다. 이 밖에 로봇 바리스타·자율주행 로봇·AI 피아노 공연 등 다채로운 부대 행사도 준비돼 있다.

KAIST의 개교 50주년을 기념해 문재인 대통령과 클라우스 슈밥(Klaus Schwab) 세계경제포럼(WEF) 회장이 영상으로 축사한다. 또 박병석 국회 의장·라파엘 라이프(L. Rafael Reif) 美 MIT大 총장·클라우스 폰 클리칭(Klaus von Klitzing) 노벨물리학상 수상자(1985) 등이 영상으로 축하 메시지를 전한다.

신성철 총장은 이날 기념식에서 "반세기 만에 일군 대한민국의 놀라운 과학기술 발전과 경이적인 경제 성장 뒤에는 KAIST가 함께해왔다ˮ 고 회고하면서 반세기 동안 이룬 성취의 기반에는 "정부와 국회의 전폭적 지원, 국민의 절대적 성원과 KAIST 구성원들의 열정과 헌신이 있었기 때문ˮ이라면서 감사 인사를 전할 예정이다. 또 "지난 반세기에 걸쳐 일궈 낸 성공의 유산에 더해 ʻ글로벌 가치 창출, 선도대학(Global Value-Creative Leading University)ʼ의 비전을 수립하고 국가와 인류의 새로운 미래를 밝히고자 두 번째 꿈을 향한 도전과 혁신을 시작하려고 한다ˮ고 말하면서 KAIST의 미래 비전을 밝힌다. 이어 그는 도전(Challenge)·창의(Creativity)·배려(Caring)의 ʻC3ʼ 정신을 바탕으로 교육·연구·기술사업화·국제화·미래전략 등 5대 분야에서 혁신을 선도하는 전략도 함께 제시한다.

신 총장은 마지막으로 향후 50년의 목표로 인류의 난제를 해결하거나 새로운 학문 분야를 개척하는 10명의 특이점 교수(Singularity Professors) 배출과 기업 가치가 10조 원을 넘는 10개의 데카콘 스타트업(Startups) 육성, 전 세계에 10개의 X-KAIST를 설립하는 ʻ10-10-10 Dreamʼ을 제시한다. 이를 통해 대한민국의 국격을 높이는 ʻ글로벌 가치 창출, 선도대학ʼ으로서 인류의 번영과 행복을 위한 과학기술 혁신의 선봉장 역할을 담당하는 KAIST의 사명(Mission)에 대해서 국민과 함께 공유할 방침이다.

같은 날 오후 2시부터는 개교 50주년을 기념하는 국제심포지엄도 함께 열린다. 이 심포지엄에는 신성철 총장과 함께 토마스 로젠바움(Thomas Rosenbaum) 미국 캘리포니아 공과대학교(Caltech) 총장·조엘 메소(Joël Mesot) 스위스 취리히 연방 공과대학(ETH 취리히) 총장이 기조 연사로 참여해 ʻ미래 50년 대학의 역할ʼ에 관해 서로의 의견을 교환한다. 이어지는 두 번째 분과에서는 ʻKAIST의 국제사회 기여ʼ를 주제로 덴마크·미국·아랍에미레이트·영국·이집트·케냐·파키스탄 등 7개국의 주한대사가 참석해 KAIST의 국제사회 기여 방안에 대해 논의한다.

한편, 16일 열리는 KAIST 개교 50주년 기념식은 질병관리청의 코로나 방역 지침을 엄수해 진행되며, 사전에 등록한 온라인 청중 150인과 함께하는 행사의 모든 순서는 KAIST 유튜브 채널을 통해 실시간 생중계된다. KAIST는 이밖에 개교 50주년을 맞는 올 한해 연중 다양한 이벤트를 계획하고 있다. 지난 3일에는 MIT·노스웨스턴대학·도쿄공대·KAIST 총장이 기조 연사로 참여한 ʻ세계대학 총장 정상회의ʼ와 학부생이 주도한 ʻ국제 학생 콘퍼런스ʼ를 열었다.

올해 말까지 ʻ글로벌 렉처 시리즈(Global Lecture Series)ʼ가 연중 기획 시리즈로 이어지고 4월에는 ʻ글로벌 행정 포럼ʼ 등 학술 행사가 준비돼 있으며 2월과 3월 중에는 개교 50주년을 기념하기 위한 ʻKAIST 50년사ʼ 와 ʻ미래 50년(단행본)ʼ이 발간을 앞두고 있다. 10월에는 캠퍼스 및 연구 시설을 개방하는 ʻ오픈 KAISTʼ를 대대적으로 개최하는 등 다양한 기념행사를 통해 지난 50년의 성과와 앞으로의 비전을 국민과 함께 공유한다.

2021.02.15 조회수 86848

16일 개교 50주년 기념식 개최

우리 대학은 지난 1971년 2월 16일 서울연구개발단지(홍릉)에서 대한민국 최초의 이공계 연구중심 대학원인 ʻ한국과학원(KAIS)ʼ이란 이름으로 출범했다. 당시 KAIS의 탄생은 대한민국의 향후 50년을 바꿔 놓은 혁신의 시작을 알리는 첫 신호탄이었다.

1973년 3월 106명의 석사과정 신입생이 입학해 2년 후인 1975년 92명의 졸업생을, 이어 1975년 9월 21명의 박사과정 신입생이 입학, 3년 후인 1978년 8월 2명의 졸업생을 처음으로 배출했다. 1980년 12월 당시 한국과학기술연구소(KIST)와 통합해 교명을 지금의 KAIST(한국과학기술원)로 변경했다. 이후 1989년 6월 KIST와 분리된 KAIST는 같은 해 7월 한국과학기술대학(KIT)과의 통합을 계기로 대덕 캠퍼스로 이전해 학부와 대학원을 모두 갖춘 명실상부한 ʻ대덕 시대ʼ를 열었고 2009년 3월에는 한국정보통신대학교(ICU)와 합병하는 등 교세를 꾸준히 확장해왔다.

KAIST가 지난 반세기 동안 배출한 고급 과학기술 인력은 올 2월 현재 박사 1만4천418명을 포함해 석사 3만5천513명, 학사 1만9천457명 등 모두 총 6만9천388명에 달한다. 이들 졸업생은 우리나라 과학기술 및 산업 발전과 학생·교수창업을 견인하며 대한민국의 산업화와 ICT 혁명의 중추적인 역할을 담당해왔고 이제는 디지털경제 주역으로서 대한민국의 역사를 새로 쓰고 있다.

"KAIST가 없었다면 오늘의 대한민국도 없었을 것ˮ이라는 평가를 받을 정도로 ʻ국가대표 대학ʼ으로 반세기 만에 눈부시게 성장한 KAIST가 거둔 그동안의 성과는 대단하다. 실제 삼성전자·SK하이닉스 등 글로벌 경쟁력을 갖춘 우리나라 반도체산업 분야 박사인력의 약 25%와 국내 공과대학 교수의 20%, 그리고 박사 졸업생 가운데 1천700여 명이 중견·벤처기업에 종사하고 있는데 약 20%인 320여 명이 CEO로 재직하는 등 이들 졸업생은 국내 산·학·연 등 각계에서 지도층 인사로 활동 중이다.

KAIST는 이와 함께 1982년 아시아·태평양 지역 최초 인터넷 시스템 구축, 1990년 대한민국 최초 인공지능(AI)연구센터 설립, 1992년 인공위성 우리별 1호 발사 성공 등 우리나라 과학발전 역사 중 최초·최고라는 수식어가 붙은 다수의 훌륭한 연구성과를 거두고 있다. 1995년 386 마이크로프로세서 개발, 2002년 휴머노이드 로봇(휴보) 개발, 2008년 한국인 최초 우주비행사(이소연) 배출, 2009년 무선 충전 전기버스 개발, 2015년 세계 재난 로봇대회 우승, 2020년 사이배슬론 국제대회 착용형 로봇 분야 금·동메달 수상 실적 등 또한 KAIST가 연구를 통해 달성한 대표적인 성과로 꼽힌다.

2000년대 초까지 200위~100위 권 밖에서 맴돌던 세계대학 순위도 영국의 글로벌 대학평가기관인 QS(Quacquarelli Symonds)가 작년 2월 발표한 2020 세계대학 평가 순위에서 전년(2019년) 대비 2단계 상승한 39위를 차지했다. 이뿐만이 아니다. 같은 해 3월 QS가 전 세계 1천368개 대학을 대상으로 조사한 2020년 48개 학문 분야별 순위에서도 전기·전자공학과 재료과학 등 2개 분야가 각각 세계 17위와 19위를 차지, 20위권 이내에 포함됐고 이어 기계·항공공학 22위, 화학공학 23위, 화학 26위 순으로 국내 대학들이 이름을 올린 기술 및 공학 분야 5개 모두 국내 1위를 달성했다. 이밖에 KAIST는 톰슨 로이터로부터 3년 연속(2016~2018) 아시아에서 가장 혁신적인 대학 1위, 세계에서는 가장 혁신적인 대학 11위에 꼽히는 등 우리나라 과학기술 분야에서 KAIST가 차지하는 비중은 절대적이라 할 만큼 성장세가 가파를 뿐 아니라 이제 국내를 벗어나 세계무대를 향한 KAIST 도전은 계속되고 있다.

우리 대학은 개교 50주년을 맞아 16일 오전 10시 30분 대전 본원 대강당에서 기념식을 개최한다. 16일 열리는 기념식에서는 ʻ한국을 빛낸 50년, 인류를 빛낼 100년ʼ이라는 슬로건 아래 KAIST의 설립유공자들과 함께 과거를 반추하는 시간을 갖는다. 또한, 현재까지의 성과 보고는 물론 4명의 신진교수가 로봇·신소재·인공지능(AI)·생명공학 분야를 각각 맡아 ʻ과학기술로 변화되는 미래에 관한 상상ʼ을 온라인 참석자들과 함께 나눌 예정이다. 이 밖에 로봇 바리스타·자율주행 로봇·AI 피아노 공연 등 다채로운 부대 행사도 준비돼 있다.

KAIST의 개교 50주년을 기념해 문재인 대통령과 클라우스 슈밥(Klaus Schwab) 세계경제포럼(WEF) 회장이 영상으로 축사한다. 또 박병석 국회 의장·라파엘 라이프(L. Rafael Reif) 美 MIT大 총장·클라우스 폰 클리칭(Klaus von Klitzing) 노벨물리학상 수상자(1985) 등이 영상으로 축하 메시지를 전한다.

신성철 총장은 이날 기념식에서 "반세기 만에 일군 대한민국의 놀라운 과학기술 발전과 경이적인 경제 성장 뒤에는 KAIST가 함께해왔다ˮ 고 회고하면서 반세기 동안 이룬 성취의 기반에는 "정부와 국회의 전폭적 지원, 국민의 절대적 성원과 KAIST 구성원들의 열정과 헌신이 있었기 때문ˮ이라면서 감사 인사를 전할 예정이다. 또 "지난 반세기에 걸쳐 일궈 낸 성공의 유산에 더해 ʻ글로벌 가치 창출, 선도대학(Global Value-Creative Leading University)ʼ의 비전을 수립하고 국가와 인류의 새로운 미래를 밝히고자 두 번째 꿈을 향한 도전과 혁신을 시작하려고 한다ˮ고 말하면서 KAIST의 미래 비전을 밝힌다. 이어 그는 도전(Challenge)·창의(Creativity)·배려(Caring)의 ʻC3ʼ 정신을 바탕으로 교육·연구·기술사업화·국제화·미래전략 등 5대 분야에서 혁신을 선도하는 전략도 함께 제시한다.

신 총장은 마지막으로 향후 50년의 목표로 인류의 난제를 해결하거나 새로운 학문 분야를 개척하는 10명의 특이점 교수(Singularity Professors) 배출과 기업 가치가 10조 원을 넘는 10개의 데카콘 스타트업(Startups) 육성, 전 세계에 10개의 X-KAIST를 설립하는 ʻ10-10-10 Dreamʼ을 제시한다. 이를 통해 대한민국의 국격을 높이는 ʻ글로벌 가치 창출, 선도대학ʼ으로서 인류의 번영과 행복을 위한 과학기술 혁신의 선봉장 역할을 담당하는 KAIST의 사명(Mission)에 대해서 국민과 함께 공유할 방침이다.

같은 날 오후 2시부터는 개교 50주년을 기념하는 국제심포지엄도 함께 열린다. 이 심포지엄에는 신성철 총장과 함께 토마스 로젠바움(Thomas Rosenbaum) 미국 캘리포니아 공과대학교(Caltech) 총장·조엘 메소(Joël Mesot) 스위스 취리히 연방 공과대학(ETH 취리히) 총장이 기조 연사로 참여해 ʻ미래 50년 대학의 역할ʼ에 관해 서로의 의견을 교환한다. 이어지는 두 번째 분과에서는 ʻKAIST의 국제사회 기여ʼ를 주제로 덴마크·미국·아랍에미레이트·영국·이집트·케냐·파키스탄 등 7개국의 주한대사가 참석해 KAIST의 국제사회 기여 방안에 대해 논의한다.

한편, 16일 열리는 KAIST 개교 50주년 기념식은 질병관리청의 코로나 방역 지침을 엄수해 진행되며, 사전에 등록한 온라인 청중 150인과 함께하는 행사의 모든 순서는 KAIST 유튜브 채널을 통해 실시간 생중계된다. KAIST는 이밖에 개교 50주년을 맞는 올 한해 연중 다양한 이벤트를 계획하고 있다. 지난 3일에는 MIT·노스웨스턴대학·도쿄공대·KAIST 총장이 기조 연사로 참여한 ʻ세계대학 총장 정상회의ʼ와 학부생이 주도한 ʻ국제 학생 콘퍼런스ʼ를 열었다.

올해 말까지 ʻ글로벌 렉처 시리즈(Global Lecture Series)ʼ가 연중 기획 시리즈로 이어지고 4월에는 ʻ글로벌 행정 포럼ʼ 등 학술 행사가 준비돼 있으며 2월과 3월 중에는 개교 50주년을 기념하기 위한 ʻKAIST 50년사ʼ 와 ʻ미래 50년(단행본)ʼ이 발간을 앞두고 있다. 10월에는 캠퍼스 및 연구 시설을 개방하는 ʻ오픈 KAISTʼ를 대대적으로 개최하는 등 다양한 기념행사를 통해 지난 50년의 성과와 앞으로의 비전을 국민과 함께 공유한다.

2021.02.15 조회수 86848 개교 50주년 기념 국제 학생 콘퍼런스 개최

우리 대학이 개교 50주년을 맞아 학부생이 주도하는 국제 학생 콘퍼런스를 3일(수)부터 5일간 개최한다.

ʻ선구자 2071: 향후 50년을 묻는다(Pioneers 2071: Questioning the Next 50 Years)ʼ를 주제로 열리는 이번 콘퍼런스는 미래 사회의 핵심 구성원이 될 대학생들이 향후 발생할 수 있는 주요 글로벌 이슈를 탐색해 과학기술 및 사회 정책 등에 관한 혁신적인 아이디어를 겨루는 장이다.

이 콘퍼런스 진행을 위해 KAIST는 작년 12월부터 한 달간 신청을 받았는데 미국 · 이탈리아 · 인도네시아 · 일본 · 중국 · 터키 · 카자흐스탄 · 케냐 · 호주 등 전 세계 28개 대학 소속 107명의 학생이 총 19개의 팀으로 나눠 참가를 신청했다.

각 참가팀은 ʻ환경과 기후변화ʼ·ʻ새로운 팬데믹ʼ·ʻ인공지능 시대의 교육과 경제ʼ 등 주최 측이 가상으로 설정한 잠재적 위기에 관한 세 가지 시나리오 중 한 가지를 선택해 문제를 해결할 수 있는 혁신 아이디어 및 정책을 제시해야 한다.

행사 시작일인 3일부터 이틀간 준비한 정책 및 아이디어 발표 및 참가팀 간의 토론을 진행하며 교수진으로 구성된 심사위원단과의 질의응답 등도 이어진다. 이번 콘퍼런스에서는 사전에 온라인으로 등록한 약 1백 명의 투표인단도 행사를 돕기 위해 참여한다. 투표인단은 참가팀의 제출 자료 및 발표와 토론 영상을 참고해 가장 좋은 해결책을 제시한 팀에 투표한다.심사위원단의 평가와 투표단의 득표수를 합산해 각 시나리오별 상위 3개 팀이 결선에 진출하며, 2월 7일에 예정된 마지막 토론에서 최종 우승자가 가려진다. 대상 1팀에는 상금 3,000달러(한화 약 330만 원)가 수여되며, 금상 2개 팀과 은상 2개 팀에는 각각 2,000달러와 1,000달러의 상금이 주어진다.

이번 국제 학생 콘퍼런스는 개교 50주년을 기념하기 위해 학생들이 직접 주도하는 행사를 마련하자는 취지로 시작됐다. 33대 총학생회 플렉스(FLEX)를 중심으로 한 12명의 학부생이 지난해 3월부터 약 1년간 기획에서부터 실행에 이르는 주도적인 역할을 수행했다.

고경빈(KAIST 생명과학과 2학년) 학생은 "코로나19로 전 세계가 어려움을 겪는 중에도 열정적으로 참여한 세계 각국의 또래 세대와 함께 미래를 논의할 기회를 마련했다는 점에서 큰 보람을 느낀다ˮ고 말했다. 고경빈 학생은 이어 "이번 국제 학생 콘퍼런스를 통해 앞으로 우리 세대가 겪게 될 글로벌 이슈들을 주도적으로 고민하며 대처할 수 있는 계기가 마련되길 기대한다ˮ고 강조했다.한편, 전 과정이 영어로 진행되는 이번 행사는 유튜브(채널명: KAIST Pioneers 2071)를 통해 2월 3일 오전 8시부터 실시간 중계되며, 자세한 내용은 홈페이지 ( https://pioneers.kaist.ac.kr)를 통해 확인할 수 있다.

2021.02.02 조회수 80106

개교 50주년 기념 국제 학생 콘퍼런스 개최

우리 대학이 개교 50주년을 맞아 학부생이 주도하는 국제 학생 콘퍼런스를 3일(수)부터 5일간 개최한다.

ʻ선구자 2071: 향후 50년을 묻는다(Pioneers 2071: Questioning the Next 50 Years)ʼ를 주제로 열리는 이번 콘퍼런스는 미래 사회의 핵심 구성원이 될 대학생들이 향후 발생할 수 있는 주요 글로벌 이슈를 탐색해 과학기술 및 사회 정책 등에 관한 혁신적인 아이디어를 겨루는 장이다.

이 콘퍼런스 진행을 위해 KAIST는 작년 12월부터 한 달간 신청을 받았는데 미국 · 이탈리아 · 인도네시아 · 일본 · 중국 · 터키 · 카자흐스탄 · 케냐 · 호주 등 전 세계 28개 대학 소속 107명의 학생이 총 19개의 팀으로 나눠 참가를 신청했다.

각 참가팀은 ʻ환경과 기후변화ʼ·ʻ새로운 팬데믹ʼ·ʻ인공지능 시대의 교육과 경제ʼ 등 주최 측이 가상으로 설정한 잠재적 위기에 관한 세 가지 시나리오 중 한 가지를 선택해 문제를 해결할 수 있는 혁신 아이디어 및 정책을 제시해야 한다.

행사 시작일인 3일부터 이틀간 준비한 정책 및 아이디어 발표 및 참가팀 간의 토론을 진행하며 교수진으로 구성된 심사위원단과의 질의응답 등도 이어진다. 이번 콘퍼런스에서는 사전에 온라인으로 등록한 약 1백 명의 투표인단도 행사를 돕기 위해 참여한다. 투표인단은 참가팀의 제출 자료 및 발표와 토론 영상을 참고해 가장 좋은 해결책을 제시한 팀에 투표한다.심사위원단의 평가와 투표단의 득표수를 합산해 각 시나리오별 상위 3개 팀이 결선에 진출하며, 2월 7일에 예정된 마지막 토론에서 최종 우승자가 가려진다. 대상 1팀에는 상금 3,000달러(한화 약 330만 원)가 수여되며, 금상 2개 팀과 은상 2개 팀에는 각각 2,000달러와 1,000달러의 상금이 주어진다.

이번 국제 학생 콘퍼런스는 개교 50주년을 기념하기 위해 학생들이 직접 주도하는 행사를 마련하자는 취지로 시작됐다. 33대 총학생회 플렉스(FLEX)를 중심으로 한 12명의 학부생이 지난해 3월부터 약 1년간 기획에서부터 실행에 이르는 주도적인 역할을 수행했다.

고경빈(KAIST 생명과학과 2학년) 학생은 "코로나19로 전 세계가 어려움을 겪는 중에도 열정적으로 참여한 세계 각국의 또래 세대와 함께 미래를 논의할 기회를 마련했다는 점에서 큰 보람을 느낀다ˮ고 말했다. 고경빈 학생은 이어 "이번 국제 학생 콘퍼런스를 통해 앞으로 우리 세대가 겪게 될 글로벌 이슈들을 주도적으로 고민하며 대처할 수 있는 계기가 마련되길 기대한다ˮ고 강조했다.한편, 전 과정이 영어로 진행되는 이번 행사는 유튜브(채널명: KAIST Pioneers 2071)를 통해 2월 3일 오전 8시부터 실시간 중계되며, 자세한 내용은 홈페이지 ( https://pioneers.kaist.ac.kr)를 통해 확인할 수 있다.

2021.02.02 조회수 80106 화학과 이효철 교수, 제62회 3·1문화상 수상자 선정

재단법인 3·1문화재단(이사장 김기영)은 제62회 3·1 문화상 수상자로 우리 대학 화학과 이효철 교수를 선정했다고 31일 밝혔다.

자연과학 부문 학술상을 받는 이효철 교수는 화학반응에서 분자 내 결합 형성의 근본적 원리 규명에 매진하면서 고정관념을 타파하는 혁신적인 연구 결과들을 발표하는 등 구조동역학 분야를 선도하는 세계적 석학으로서 대한민국의 화학 발전에 크게 기여했다.

3·1 문화상은 3·1운동 정신을 이어받아 조국의 문화 향상과 산업 발전의 기반을 제공하는 취지에서 1959년 제정돼 이듬해 3월 1일 첫 시상식을 열었다. 1966년 8월에 재단법인 3·1문화재단 설립으로 이어져, 현재 대한유화 주식회사(회장 이순규)에 의해서 운영되는 공익 포상 제도다.

우리 대학 이효철 교수 외에도 인문·사회과학 부문 학술상에 이성규 서울대 명예교수, 예술상에 윤후명 소설가, 기술·공학상에 안종현 연세대 교수가 선정됐다. 각 수상자에게는 상패, 휘장 및 상금 1억원을 준다. 올해는 코로나19 방역을 위해 3월 1일 시상식을 열지 않기로 했다.

2021.02.01 조회수 73446

화학과 이효철 교수, 제62회 3·1문화상 수상자 선정

재단법인 3·1문화재단(이사장 김기영)은 제62회 3·1 문화상 수상자로 우리 대학 화학과 이효철 교수를 선정했다고 31일 밝혔다.

자연과학 부문 학술상을 받는 이효철 교수는 화학반응에서 분자 내 결합 형성의 근본적 원리 규명에 매진하면서 고정관념을 타파하는 혁신적인 연구 결과들을 발표하는 등 구조동역학 분야를 선도하는 세계적 석학으로서 대한민국의 화학 발전에 크게 기여했다.

3·1 문화상은 3·1운동 정신을 이어받아 조국의 문화 향상과 산업 발전의 기반을 제공하는 취지에서 1959년 제정돼 이듬해 3월 1일 첫 시상식을 열었다. 1966년 8월에 재단법인 3·1문화재단 설립으로 이어져, 현재 대한유화 주식회사(회장 이순규)에 의해서 운영되는 공익 포상 제도다.

우리 대학 이효철 교수 외에도 인문·사회과학 부문 학술상에 이성규 서울대 명예교수, 예술상에 윤후명 소설가, 기술·공학상에 안종현 연세대 교수가 선정됐다. 각 수상자에게는 상패, 휘장 및 상금 1억원을 준다. 올해는 코로나19 방역을 위해 3월 1일 시상식을 열지 않기로 했다.

2021.02.01 조회수 73446 KPC4IR, 『미래의 귀환: 코로나19와 4차 산업혁명 대전환』 출간

여전히 진행되고 있는 코로나19 위기 속에서 비대면 사회의 부상과 그에 따른 4차 산업혁명의 가속화는 그간의 통념이나 관습, 제도를 뛰어넘는 전방위적인 변화의 쓰나미를 만들어내고 있다.

우리 대학 한국4차산업혁명정책센터(이하 KPC4IR)는 포스트 코로나 시대 각 분야 현황과 4차 산업혁명의 전망을 담은 『미래의 귀환: 코로나19와 4차 산업혁명 대전환』출간했다.

KPC4IR 관계자는 "포스트 코로나 시대를 다룬 책이 많이 출간되고 있으나 4차 산업혁명을 각 분야별로 세분화 해 본격적으로 다룬 책은 드물다ˮ고 전했다. 이어, "팬데믹이 바꾼 세상에서 4차 산업혁명이 초래할 변화에 관해 그동안 다수의 온라인 포럼을 개최했고 그 연장선상에서 전문가들의 통찰을 공유하고자 이 책을 펴냈다ˮ고 집필 배경을 설명했다.

이 책에서는 포스트 코로나 시대 의료·방역, 경제, 사회·노동, 4차 산업혁명, 국제협력 등 총 5부에 걸쳐 국내 최고 전문가 26인이 각 분야 최신 동향과 전망을 제공한다.

저술을 맡은 전문가들은 한국개발연구원, 과학기술정책연구원, 한국과학기술기획평가원, 정보통신정책연구원, 한국노동연구원, 한국고용정보원, 한국고등교육재단, 현대경제연구원, 한국파스퇴르연구소를 비롯해 KAIST, DGIST, 서울대, 고려대, 성균관대, 한동대, 버지니아대 등 주요 연구기관과 대학에서 참여하였다.

2016년 4차 산업혁명 개념을 글로벌 화두로 던진 세계경제포럼(WEF)에서 바이오텍 글로벌퓨처카운슬 의장을 맡고 있는 이상엽 KAIST 연구원장은 이 책의 머리말에서 흑사병 대유행으로 중세가 끝나고 르네상스가 도래했듯이, 코로나19로 인해 3차 산업혁명 시대는 끝나고 본격적인 4차 산업혁명 시대가 도래할 것이라고 전망했다.

맺음말에는 김정호 KAIST 글로벌전략연구소장이 온라인 격차, 인공지능 격차, 백신 격차 등 포스트 코로나 시대 위기는 한 개인이나 국가만의 노력으로 해결할 수 없는 전지구적 거버넌스와 국제협력이 필요함을 지적했다.

김소영 KPC4IR 센터장을 비롯한 엮은이들은 코로나 이후 복귀할 일상은 우리가 개인이나 집단으로서 익숙한 과거가 아니라, 전대미문의 위기 속에서 끈질기게 맹아를 트고 있던 공생공락(共生共樂)의 미래임을 희망하며, 이번 도서 발간이 코로나19를 극복하고 대안적 미래를 준비하기 위한 노력의 일환이라고 강조했다.

한편, 2019년 과학기술정보통신부-세계경제포럼-KAIST 협약으로 설립된 KPC4IR은 4차 산업혁명 핵심 기술 모니터링과 함께 이들 기술의 제반 영향을 분석하고, 관련 정책 개발과 제도 연구를 수행하고 있다.

2021.01.25 조회수 73862

KPC4IR, 『미래의 귀환: 코로나19와 4차 산업혁명 대전환』 출간

여전히 진행되고 있는 코로나19 위기 속에서 비대면 사회의 부상과 그에 따른 4차 산업혁명의 가속화는 그간의 통념이나 관습, 제도를 뛰어넘는 전방위적인 변화의 쓰나미를 만들어내고 있다.

우리 대학 한국4차산업혁명정책센터(이하 KPC4IR)는 포스트 코로나 시대 각 분야 현황과 4차 산업혁명의 전망을 담은 『미래의 귀환: 코로나19와 4차 산업혁명 대전환』출간했다.

KPC4IR 관계자는 "포스트 코로나 시대를 다룬 책이 많이 출간되고 있으나 4차 산업혁명을 각 분야별로 세분화 해 본격적으로 다룬 책은 드물다ˮ고 전했다. 이어, "팬데믹이 바꾼 세상에서 4차 산업혁명이 초래할 변화에 관해 그동안 다수의 온라인 포럼을 개최했고 그 연장선상에서 전문가들의 통찰을 공유하고자 이 책을 펴냈다ˮ고 집필 배경을 설명했다.

이 책에서는 포스트 코로나 시대 의료·방역, 경제, 사회·노동, 4차 산업혁명, 국제협력 등 총 5부에 걸쳐 국내 최고 전문가 26인이 각 분야 최신 동향과 전망을 제공한다.

저술을 맡은 전문가들은 한국개발연구원, 과학기술정책연구원, 한국과학기술기획평가원, 정보통신정책연구원, 한국노동연구원, 한국고용정보원, 한국고등교육재단, 현대경제연구원, 한국파스퇴르연구소를 비롯해 KAIST, DGIST, 서울대, 고려대, 성균관대, 한동대, 버지니아대 등 주요 연구기관과 대학에서 참여하였다.

2016년 4차 산업혁명 개념을 글로벌 화두로 던진 세계경제포럼(WEF)에서 바이오텍 글로벌퓨처카운슬 의장을 맡고 있는 이상엽 KAIST 연구원장은 이 책의 머리말에서 흑사병 대유행으로 중세가 끝나고 르네상스가 도래했듯이, 코로나19로 인해 3차 산업혁명 시대는 끝나고 본격적인 4차 산업혁명 시대가 도래할 것이라고 전망했다.

맺음말에는 김정호 KAIST 글로벌전략연구소장이 온라인 격차, 인공지능 격차, 백신 격차 등 포스트 코로나 시대 위기는 한 개인이나 국가만의 노력으로 해결할 수 없는 전지구적 거버넌스와 국제협력이 필요함을 지적했다.

김소영 KPC4IR 센터장을 비롯한 엮은이들은 코로나 이후 복귀할 일상은 우리가 개인이나 집단으로서 익숙한 과거가 아니라, 전대미문의 위기 속에서 끈질기게 맹아를 트고 있던 공생공락(共生共樂)의 미래임을 희망하며, 이번 도서 발간이 코로나19를 극복하고 대안적 미래를 준비하기 위한 노력의 일환이라고 강조했다.

한편, 2019년 과학기술정보통신부-세계경제포럼-KAIST 협약으로 설립된 KPC4IR은 4차 산업혁명 핵심 기술 모니터링과 함께 이들 기술의 제반 영향을 분석하고, 관련 정책 개발과 제도 연구를 수행하고 있다.

2021.01.25 조회수 73862 코로나 중증 환자용 이동형 음압병동 개발

작년 11월 초부터 시작된 3차 코로나 대유행으로 중증 환자 수가 급증하면서 음압 병상 부족 사태가 심화되는 가운데, 이를 신속하게 해결할 수 있는 이동형 음압병동이 우리 대학 연구진에 의해 개발됐다. 음압병동은 중증 감염병 환자 치료에 필수적인 시설이다.

우리 대학 산업디자인학과 남택진 교수 연구팀은 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업단(단장 배충식 공과대학장)의 한국형 방역패키지 기술 개발사업의 일환으로 작년 7월부터 연구해온 '이동형 음압병동(Mobile Clinic Module, 이하 MCM)'을 개발하고 시범 운영에 들어갔다. MCM은 고급 의료 설비를 갖춘 음압 격리 시설로 신속하게 변형하거나 개조해 사용할 수 있는 것이 특징인데, 진단검사 · 영상의학 · 의료물품 공급 · 의무기록 관리와 환자 식사 제공 등 기존 병원의 인프라와 함께 활용해야 한다. 연구팀은 작년 12월 28일부터 서울 노원구에 있는 한국원자력의학원에 4개의 중환자 병상을 갖춘 병동을 설치한 후, 의료진과 일반인으로 구성한 모의 환자그룹을 대상으로 의료 활동과 환자 일상 등 치료 전 과정을 점검하는 시뮬레이션에 들어갔다. 이달 15일까지 모의 운영을 진행한 뒤 의료진과 환자의 사용성·안정성·만족도 등을 임상 검증한 후 본격적인 상용화에 나설 계획이다. 남 교수 연구팀이 개발한 MCM은 약 450㎡(136평) 규모로 가로 15m x 세로 30m 크기다. 이 MCM은 음압 시설을 갖춘 중환자 케어용 전실과 4개의 음압병실, 간호스테이션 및 탈의실, 그리고 각종 의료장비 보관실과 의료진실로 꾸며져 있다.