-

가벼운 숨결·압력·소리까지 감지, 맞춤형 촉각 센서 개발

로봇이 물체를 잡을 때나, 의료기기가 몸의 맥박을 감지할 때 촉각 센서는 손끝처럼 ‘눌림’을 느끼는 기술이다. 기존 센서들은 반응이 느리거나 여러 번 쓰면 정확도가 떨어지는 단점이 있었는데, 한국 연구진이 가벼운 숨결, 압력, 소리까지 정확하고 빠르게 감지할 수 있어, 일상적인 움직임부터 의료용 진단까지 폭넓게 사용할 수 있는 센서를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 국가과학기술연구회(NST, 이사장 김영식) 산하 한국전자통신연구원(ETRI, 원장 방승찬)과의 공동연구를 통해 기존 촉각 센서 기술의 구조적 한계를 극복한 혁신적 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

이번 공동연구의 핵심은 ‘열성형 기반 3차원 전자 구조(Thermoformed 3D Electronics, T3DE)’를 적용해 유연성과 정밀성, 반복 내구성을 동시에 확보한 맞춤형 촉각 센서를 구현한 것이다.

특히, 소프트 엘라스토머(고무, 실리콘 등 쭉 늘렸다가 놓으면 다시 원래 모양으로 돌아오는 재료) 기반 센서가 갖는 느린 응답속도, 높은 히스테리시스*, 크립(오랫동안 힘을 가했을 때 재료가 천천히 변형되는 현상) 오차 등 구조적 문제를 극복하면서도 다양한 환경에서 정밀하게 작동하는 플랫폼으로 주목받고 있다.

* 히스테리시스(Hysteresis): 한 번 받았던 힘이나 변화가 기억처럼 남아서, 똑같은 자극을 주더라도 항상 같은 결과가 나오지 않는 현상

T3DE 센서는 2차원 필름 위에 정밀하게 전극을 형성한 후, 열과 압력을 가해 3차원 구조로 성형하는 과정을 통해 제작된다. 특히 센서 상부의 전극과 지지 다리 구조는 목적에 따라 기계적 물성을 조절할 수 있도록 설계되어 있으며, 지지 다리의 두께, 길이, 개수 등 미세한 구조 매개변수를 조정함으로써 센서의 영률(Young’s modulus)*을 10Pa에서 1MPa까지 폭넓게 설정할 수 있다. 이 수치는 피부, 근육, 힘줄 등의 생체조직과 유사한 수준으로, 실제 생체 인터페이스용 센서로도 유용하다.

* 영률(Young’s modulus): 재료의 강성을 나타내는 지표로, 이번 연구에서는 다양한 생체조직과 일치하는 수준까지 조절 가능함

이번에 개발된 T3DE 센서는 공기를 유전체로 활용해 전력 소비를 줄이는 동시에, 민감도, 응답속도, 온도 안정성, 반복 정밀도 측면에서도 우수한 성능을 보였다.

실험 결과, 해당 센서는 △민감도 5,884 kPa⁻¹ △응답속도 0.1ms(1,000분의 1초보다 짧은 시간) △히스테리시스 0.5% 이하 △5,000회 반복 측정에서도 정밀도 99.9% 이상을 유지하는 내구성을 입증했다.

연구팀은 이 센서를 활용해 고해상도 40×70 배열하여, 총 2,800개의 센서를 촘촘히 구성, 운동 중 발바닥의 압력 분포를 실시간 시각화하고, 손목 맥박 측정을 통한 혈관 건강 상태 평가 가능성도 확인했다. 또한, 상용 음향 센서 수준의 소리 감지 실험에서도 성공적인 결과를 얻었다. 즉, 이 센서는 발바닥 압력, 맥박, 소리까지 매우 정확하고 빠르게 측정할 수 있어서 운동, 건강, 소리 감지 등 다양한 분야에 활용될 수 있다.

T3DE 기술은 증강현실(AR) 기반 외과 수술 훈련 시스템에도 적용됐다. 각 센서 요소마다 서로 다른 영률을 부여해 실제 생체조직과 유사한 강성을 구현했으며, 수술 절개 시 가해지는 압력 강도에 따라 시각·촉각 피드백을 동시에 제공하고, 너무 깊이 베거나, 위험한 부위를 건드리면 실시간 위험 경고 기능까지 갖춘 시스템이 구현되었다. 이는 의료 교육의 몰입도와 정확성을 획기적으로 향상할 수 있는 기술로 평가된다.

우리 대학 박인규 교수는 “이 센서는 설계 단계에서부터 정밀하게 조절할 수 있어 다양한 환경에서도 안정적으로 작동한다”며, “일상생활은 물론 의료, 재활, 가상현실 등 다양한 분야에서 쓸 수 있을 것”이라고 밝혔다.

본 연구는 ETRI 최중락 박사, KAIST 한찬규 석사, 이돈호 박사과정이 공동 제1저자로 참여했으며, 박인규 교수가 전체 연구를 총괄했다. 연구 결과는 세계적 권위의 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 2025년 5월호에 게재됐으며, 해당 논문은 사이언스 어드밴시스 공식 SNS 채널(Facebook, Twitter)을 통해 전 세계에 소개되기도 했다.

※ 논문명: Thermoforming 2D films into 3D electronics for high-performance, customizable tactile sensing

※ DOI: 10.1126/sciadv.adv0057

이번 연구는 산업통상자원부, 한국연구재단, 한국산업기술평가관리원의 지원을 받아 수행됐다.

가벼운 숨결·압력·소리까지 감지, 맞춤형 촉각 센서 개발

로봇이 물체를 잡을 때나, 의료기기가 몸의 맥박을 감지할 때 촉각 센서는 손끝처럼 ‘눌림’을 느끼는 기술이다. 기존 센서들은 반응이 느리거나 여러 번 쓰면 정확도가 떨어지는 단점이 있었는데, 한국 연구진이 가벼운 숨결, 압력, 소리까지 정확하고 빠르게 감지할 수 있어, 일상적인 움직임부터 의료용 진단까지 폭넓게 사용할 수 있는 센서를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 국가과학기술연구회(NST, 이사장 김영식) 산하 한국전자통신연구원(ETRI, 원장 방승찬)과의 공동연구를 통해 기존 촉각 센서 기술의 구조적 한계를 극복한 혁신적 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

이번 공동연구의 핵심은 ‘열성형 기반 3차원 전자 구조(Thermoformed 3D Electronics, T3DE)’를 적용해 유연성과 정밀성, 반복 내구성을 동시에 확보한 맞춤형 촉각 센서를 구현한 것이다.

특히, 소프트 엘라스토머(고무, 실리콘 등 쭉 늘렸다가 놓으면 다시 원래 모양으로 돌아오는 재료) 기반 센서가 갖는 느린 응답속도, 높은 히스테리시스*, 크립(오랫동안 힘을 가했을 때 재료가 천천히 변형되는 현상) 오차 등 구조적 문제를 극복하면서도 다양한 환경에서 정밀하게 작동하는 플랫폼으로 주목받고 있다.

* 히스테리시스(Hysteresis): 한 번 받았던 힘이나 변화가 기억처럼 남아서, 똑같은 자극을 주더라도 항상 같은 결과가 나오지 않는 현상

T3DE 센서는 2차원 필름 위에 정밀하게 전극을 형성한 후, 열과 압력을 가해 3차원 구조로 성형하는 과정을 통해 제작된다. 특히 센서 상부의 전극과 지지 다리 구조는 목적에 따라 기계적 물성을 조절할 수 있도록 설계되어 있으며, 지지 다리의 두께, 길이, 개수 등 미세한 구조 매개변수를 조정함으로써 센서의 영률(Young’s modulus)*을 10Pa에서 1MPa까지 폭넓게 설정할 수 있다. 이 수치는 피부, 근육, 힘줄 등의 생체조직과 유사한 수준으로, 실제 생체 인터페이스용 센서로도 유용하다.

* 영률(Young’s modulus): 재료의 강성을 나타내는 지표로, 이번 연구에서는 다양한 생체조직과 일치하는 수준까지 조절 가능함

이번에 개발된 T3DE 센서는 공기를 유전체로 활용해 전력 소비를 줄이는 동시에, 민감도, 응답속도, 온도 안정성, 반복 정밀도 측면에서도 우수한 성능을 보였다.

실험 결과, 해당 센서는 △민감도 5,884 kPa⁻¹ △응답속도 0.1ms(1,000분의 1초보다 짧은 시간) △히스테리시스 0.5% 이하 △5,000회 반복 측정에서도 정밀도 99.9% 이상을 유지하는 내구성을 입증했다.

연구팀은 이 센서를 활용해 고해상도 40×70 배열하여, 총 2,800개의 센서를 촘촘히 구성, 운동 중 발바닥의 압력 분포를 실시간 시각화하고, 손목 맥박 측정을 통한 혈관 건강 상태 평가 가능성도 확인했다. 또한, 상용 음향 센서 수준의 소리 감지 실험에서도 성공적인 결과를 얻었다. 즉, 이 센서는 발바닥 압력, 맥박, 소리까지 매우 정확하고 빠르게 측정할 수 있어서 운동, 건강, 소리 감지 등 다양한 분야에 활용될 수 있다.

T3DE 기술은 증강현실(AR) 기반 외과 수술 훈련 시스템에도 적용됐다. 각 센서 요소마다 서로 다른 영률을 부여해 실제 생체조직과 유사한 강성을 구현했으며, 수술 절개 시 가해지는 압력 강도에 따라 시각·촉각 피드백을 동시에 제공하고, 너무 깊이 베거나, 위험한 부위를 건드리면 실시간 위험 경고 기능까지 갖춘 시스템이 구현되었다. 이는 의료 교육의 몰입도와 정확성을 획기적으로 향상할 수 있는 기술로 평가된다.

우리 대학 박인규 교수는 “이 센서는 설계 단계에서부터 정밀하게 조절할 수 있어 다양한 환경에서도 안정적으로 작동한다”며, “일상생활은 물론 의료, 재활, 가상현실 등 다양한 분야에서 쓸 수 있을 것”이라고 밝혔다.

본 연구는 ETRI 최중락 박사, KAIST 한찬규 석사, 이돈호 박사과정이 공동 제1저자로 참여했으며, 박인규 교수가 전체 연구를 총괄했다. 연구 결과는 세계적 권위의 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 2025년 5월호에 게재됐으며, 해당 논문은 사이언스 어드밴시스 공식 SNS 채널(Facebook, Twitter)을 통해 전 세계에 소개되기도 했다.

※ 논문명: Thermoforming 2D films into 3D electronics for high-performance, customizable tactile sensing

※ DOI: 10.1126/sciadv.adv0057

이번 연구는 산업통상자원부, 한국연구재단, 한국산업기술평가관리원의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.23

조회수 1538

-

정보보호대학원, 청소년 대상 ‘2025 HackQuest’ 교육형 해킹대회 개최

AI 융복합 산업 시대에 사이버 보안이 핵심 경쟁력으로 주목받는 가운데, 청소년을 위한 배움과 성장을 중심으로 한 ‘교육형 해킹대회’인 ‘2025 HackQuest’가 개최된다.

이번 대회는 과학기술정보통신부·한국인터넷진흥원이 2024년 선정한 KAIST 정보보호특성화대학(책임교수 차상길)과 세계 20위권 보안 연구 실적을 보유한 KAIST 정보보호대학원이 공동 주관한다.

기존 해킹대회는 실력 상위권 학생들의 점수 경쟁에 초점을 맞추는 경향이 있어, 정보보안에 처음 입문하는 청소년들에게는 대회 참가는 물론, 체계적인 학습 기회도 제한적이었다.

반면 HackQuest는 입문자도 부담 없이 참여할 수 있도록 난이도를 조정하고, 단계별 커리큘럼과 학습 자료, 상세한 해설을 제공해 실전 문제 해결 능력과 보안 지식을 동시에 습득할 수 있도록 구성됐다. 아울러 도전 의식과 역량을 갖춘 참가자들의 성취욕도 함께 만족시킬 수 있도록 설계되었다.

HackQuest 관계자는 “이번 대회는 단순한 경쟁이 아니라, 미래 사이버 보안 전문가로 성장할 수 있는 기반을 마련하는 데 목적이 있다”면서, “청소년들이 정보보안의 기초를 탄탄히 다지고, 흥미를 이어갈 수 있도록 돕는 것이 가장 중요한 목표”라고 밝혔다.

예선은 7월 5일부터 13일까지 온라인으로 진행되고, 본선은 8월 25일 KAIST 본원(장소: N1빌딩 1층)에서 열리며, 예선 우수자에게는 본선 진출 자격과 우수 수료증이 수여되며, 본선 수상자에게는 순위에 따라 시상이 이루어질 예정이다.

본 대회는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국인터넷진흥원의 지원을 받아 운영되며, 2007년 1월 1일 이후 출생한 초·중·고등학생 또는 이에 준하는 자격을 가진 학생이라면 누구나 온라인으로 참가를 신청할 수 있다.

자세한 내용은 대회 홈페이지((https://hackquest.kaist.ac.kr))에서 확인할 수 있다.

정보보호대학원, 청소년 대상 ‘2025 HackQuest’ 교육형 해킹대회 개최

AI 융복합 산업 시대에 사이버 보안이 핵심 경쟁력으로 주목받는 가운데, 청소년을 위한 배움과 성장을 중심으로 한 ‘교육형 해킹대회’인 ‘2025 HackQuest’가 개최된다.

이번 대회는 과학기술정보통신부·한국인터넷진흥원이 2024년 선정한 KAIST 정보보호특성화대학(책임교수 차상길)과 세계 20위권 보안 연구 실적을 보유한 KAIST 정보보호대학원이 공동 주관한다.

기존 해킹대회는 실력 상위권 학생들의 점수 경쟁에 초점을 맞추는 경향이 있어, 정보보안에 처음 입문하는 청소년들에게는 대회 참가는 물론, 체계적인 학습 기회도 제한적이었다.

반면 HackQuest는 입문자도 부담 없이 참여할 수 있도록 난이도를 조정하고, 단계별 커리큘럼과 학습 자료, 상세한 해설을 제공해 실전 문제 해결 능력과 보안 지식을 동시에 습득할 수 있도록 구성됐다. 아울러 도전 의식과 역량을 갖춘 참가자들의 성취욕도 함께 만족시킬 수 있도록 설계되었다.

HackQuest 관계자는 “이번 대회는 단순한 경쟁이 아니라, 미래 사이버 보안 전문가로 성장할 수 있는 기반을 마련하는 데 목적이 있다”면서, “청소년들이 정보보안의 기초를 탄탄히 다지고, 흥미를 이어갈 수 있도록 돕는 것이 가장 중요한 목표”라고 밝혔다.

예선은 7월 5일부터 13일까지 온라인으로 진행되고, 본선은 8월 25일 KAIST 본원(장소: N1빌딩 1층)에서 열리며, 예선 우수자에게는 본선 진출 자격과 우수 수료증이 수여되며, 본선 수상자에게는 순위에 따라 시상이 이루어질 예정이다.

본 대회는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국인터넷진흥원의 지원을 받아 운영되며, 2007년 1월 1일 이후 출생한 초·중·고등학생 또는 이에 준하는 자격을 가진 학생이라면 누구나 온라인으로 참가를 신청할 수 있다.

자세한 내용은 대회 홈페이지((https://hackquest.kaist.ac.kr))에서 확인할 수 있다.

2025.06.20

조회수 1194

-

이상엽 특훈교수, 2025 세계적 대사공학상 수상

우리 대학 연구부총장이자 특훈교수인 이상엽 교수가 국제대사공학회(IMES, International Metabolic Engineering Society)의 ‘2025 그레고리 N. 스테파노폴로스 대사공학상’을 수상했다고 20일 밝혔다. 이 교수는 6월 15일부터 19일까지 덴마크 코펜하겐에서 개최되는 제16회 대사공학학회(ME16)에서 수상 기념 강연을 진행했다.

이 상은 대사공학의 창시자 중 한 명으로 널리 알려진 그레고리 스테파노폴로스 박사의 업적을 기리기 위해 미국화학공학회(AIChE, American Institute of Chemical Engineers) 재단과 동료 및 지인들의 기부로 제정됐으며, 대사공학 분야의 기초연구를 성공적으로 사업화하거나, 대사 경로의 정량적 분석 및 설계, 모델링에 탁월한 공헌을 한 과학자에게 2년마다 수여된다.

이상엽 교수는 770편 이상의 저널 논문과 860건 이상의 특허를 보유하고 있으며, 그의 대사공학 및 생명화학공학 분야에서의 선도적인 연구는 전 세계적으로 높은 평가를 받고 있다.

이 교수는 31년간 KAIST 교수로 재직하면서, 대사공학 기반의 다양한 기술과 전략을 개발했고, 이를 활용해 벌크 화학물질, 고분자, 천연물, 의약품, 건강기능식품 등을 생산하는 기술들을 산업체에 기술 이전했다. 직접 창업도 했고, 다양한 기업들과의 자문 활동도 활발히 진행 중이다.

국제대사공학회(IMES)에서는 대사공학에 대해 미생물이나 세포의 대사경로를 조작해 유용한 물질(의약품, 바이오연료, 화학제품 등)을 생산하고, 시스템 생물학, 합성생물학, 컴퓨터 모델링 등의 도구를 활용하며 생물 기반 공정의 경제성 및 지속가능성 향상을 목표로 하고 있다.

또한, 이 교수는 2008년도에 대사공학 분야 국제적 대표 상인 머크 대사공학상(Merck Metabolic Engineering Award), 2018년에는 에너지 분야 노벨상으로 불리우는 에니상(Eni Award)를 이태리 대통령으로부터 수상한 바 있다.

이상엽 교수는 “대사공학은 현재와 미래의 생명공학을 선도하는 학문이다. 바이오 기반 경제로의 전환이 가속화되고 있는 시점에 이 뜻깊은 상을 받게 되어 매우 영광이다. 학생들과 동료 연구자들과 함께 수많은 특허를 창출하고 산업계로 기술을 이전하였으며, 바이오연료 및 상처 치유, 화장품 분야의 창업도 이뤄졌다. 앞으로도 기초연구와 기술 상용화를 모두 아우르는 연구를 지속해 나가겠다”라고 소감을 밝혔다.

한편, ‘국제대사공학회(IMES)’는 미국화학공학회 산하의 전문 학회로 대사공학을 통해 의약품, 식품첨가물, 화학물질, 연료 등 다양한 바이오 기반 제품의 생산을 가능하게 하는 것을 목표로 하는 학회로, 2년마다 열리는 대사공학학회(Metabolic Engineering Conference)를 통해 연구자들이 지식을 교류하고 협력할 기회를 제공하고 있다.

이상엽 특훈교수, 2025 세계적 대사공학상 수상

우리 대학 연구부총장이자 특훈교수인 이상엽 교수가 국제대사공학회(IMES, International Metabolic Engineering Society)의 ‘2025 그레고리 N. 스테파노폴로스 대사공학상’을 수상했다고 20일 밝혔다. 이 교수는 6월 15일부터 19일까지 덴마크 코펜하겐에서 개최되는 제16회 대사공학학회(ME16)에서 수상 기념 강연을 진행했다.

이 상은 대사공학의 창시자 중 한 명으로 널리 알려진 그레고리 스테파노폴로스 박사의 업적을 기리기 위해 미국화학공학회(AIChE, American Institute of Chemical Engineers) 재단과 동료 및 지인들의 기부로 제정됐으며, 대사공학 분야의 기초연구를 성공적으로 사업화하거나, 대사 경로의 정량적 분석 및 설계, 모델링에 탁월한 공헌을 한 과학자에게 2년마다 수여된다.

이상엽 교수는 770편 이상의 저널 논문과 860건 이상의 특허를 보유하고 있으며, 그의 대사공학 및 생명화학공학 분야에서의 선도적인 연구는 전 세계적으로 높은 평가를 받고 있다.

이 교수는 31년간 KAIST 교수로 재직하면서, 대사공학 기반의 다양한 기술과 전략을 개발했고, 이를 활용해 벌크 화학물질, 고분자, 천연물, 의약품, 건강기능식품 등을 생산하는 기술들을 산업체에 기술 이전했다. 직접 창업도 했고, 다양한 기업들과의 자문 활동도 활발히 진행 중이다.

국제대사공학회(IMES)에서는 대사공학에 대해 미생물이나 세포의 대사경로를 조작해 유용한 물질(의약품, 바이오연료, 화학제품 등)을 생산하고, 시스템 생물학, 합성생물학, 컴퓨터 모델링 등의 도구를 활용하며 생물 기반 공정의 경제성 및 지속가능성 향상을 목표로 하고 있다.

또한, 이 교수는 2008년도에 대사공학 분야 국제적 대표 상인 머크 대사공학상(Merck Metabolic Engineering Award), 2018년에는 에너지 분야 노벨상으로 불리우는 에니상(Eni Award)를 이태리 대통령으로부터 수상한 바 있다.

이상엽 교수는 “대사공학은 현재와 미래의 생명공학을 선도하는 학문이다. 바이오 기반 경제로의 전환이 가속화되고 있는 시점에 이 뜻깊은 상을 받게 되어 매우 영광이다. 학생들과 동료 연구자들과 함께 수많은 특허를 창출하고 산업계로 기술을 이전하였으며, 바이오연료 및 상처 치유, 화장품 분야의 창업도 이뤄졌다. 앞으로도 기초연구와 기술 상용화를 모두 아우르는 연구를 지속해 나가겠다”라고 소감을 밝혔다.

한편, ‘국제대사공학회(IMES)’는 미국화학공학회 산하의 전문 학회로 대사공학을 통해 의약품, 식품첨가물, 화학물질, 연료 등 다양한 바이오 기반 제품의 생산을 가능하게 하는 것을 목표로 하는 학회로, 2년마다 열리는 대사공학학회(Metabolic Engineering Conference)를 통해 연구자들이 지식을 교류하고 협력할 기회를 제공하고 있다.

2025.06.20

조회수 1231

-

‘뻔하지 않은 창의적인 의자’그리는 AI 기술 개발

최근 텍스트 기반 이미지 생성 모델은 자연어로 제공된 설명만으로도 고해상도·고품질 이미지를 자동 생성할 수 있다. 하지만, 대표적인 예인 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion) 모델에서 ‘창의적인’이라는 텍스트를 입력했을 경우, 창의적인 이미지 생성은 아직은 제한적인 수준이다. KAIST 연구진이 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion) 등 텍스트 기반 이미지 생성 모델에 별도 학습 없이 창의성을 강화할 수 있는 기술을 개발해, 예컨대 뻔하지 않은 창의적인 의자 디자인도 인공지능이 스스로 그려낼 수 있게 됐다.

우리 대학 김재철AI대학원 최재식 교수 연구팀이 네이버(NAVER) AI Lab과 공동 연구를 통해, 추가적 학습 없이 인공지능(AI) 생성 모델의 창의적 생성을 강화하는 기술을 개발했다.

최 교수 연구팀은 텍스트 기반 이미지 생성 모델의 내부 특징 맵을 증폭해 창의적 생성을 강화하는 기술을 개발했다. 또한, 모델 내부의 얕은 블록들이 창의적 생성에 중요한 역할을 한다는 것을 발견하고, 특징 맵을 주파수 영역으로 변환 후, 높은 주파수 영역에 해당하는 부분의 값을 증폭하면 노이즈나 작게 조각난 색깔 패턴의 형태를 유발하는 것을 확인했다. 이에 따라, 연구팀은 얕은 블록의 낮은 주파수 영역을 증폭함으로써 효과적으로 창의적 생성을 강화할 수 있음을 보였다.

연구팀은 창의성을 정의하는 두 가지 핵심 요소인 독창성과 유용성을 모두 고려해, 생성 모델 내부의 각 블록 별로 최적의 증폭 값을 자동으로 선택하는 알고리즘을 제시했다.

개발된 알고리즘을 통해 사전 학습된 스테이블 디퓨전 모델의 내부 특징 맵을 적절히 증폭해 추가적인 분류 데이터나 학습 없이 창의적 생성을 강화할 수 있었다.

연구팀은 개발된 알고리즘을 사용하면 기존 모델 대비 더욱 참신하면서도 유용성이 크게 저하되지 않은 이미지를 생성할 수 있음을 다양한 측정치를 활용해 정량적으로 입증했다.

특히, 스테이블 디퓨전 XL(SDXL) 모델의 이미지 생성 속도를 대폭 향상하기 위해 개발된 SDXL-Turbo 모델에서 발생하는 모드 붕괴 문제를 완화함으로써 이미지 다양성이 증가한 것을 확인했다. 나아가, 사용자 연구를 통해 사람이 직접 평가했을 때도 기존 방법에 비해 유용성 대비 참신성이 크게 향상됨을 입증했다.

공동 제1 저자인 KAIST 한지연, 권다희 박사과정은 "생성 모델을 새로 학습하거나 미세조정 학습하지 않고 생성 모델의 창의적인 생성을 강화하는 최초의 방법론ˮ이라며 "학습된 인공지능 생성 모델 내부에 잠재된 창의성을 특징 맵 조작을 통해 강화할 수 있음을 보였다ˮ 라고 말했다.

이어 “이번 연구는 기존 학습된 모델에서도 텍스트만으로 창의적 이미지를 손쉽게 생성할 수 있게 됐으며, 이를 통해 창의적인 상품 디자인 등 다양한 분야에서 새로운 영감을 제공하고, 인공지능 모델이 창의적 생태계에서 실질적으로 유용하게 활용될 수 있도록 기여할 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

KAIST 김재철AI대학원 한지연 박사과정과 권다희 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `국제 컴퓨터 비전 및 패턴인식 학술대회 (IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR)’에서 6월 15일 발표됐다.

※논문명 : Enhancing Creative Generation on Stable Diffusion-based Models

※DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.23538

한편 이번 연구는 KAIST-네이버 초창의적 AI 연구센터, 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받은 혁신성장동력프로젝트 설명가능인공지능, AI 연구거점 프로젝트, 점차 강화되고 있는 윤리 정책에 발맞춰 유연하게 진화하는 인공지능 기술 개발 연구 및 KAIST 인공지능 대학원 프로그램과제의 지원을 받았고 방위사업청과 국방과학연구소의 지원으로 KAIST 미래 국방 인공지능 특화연구센터에서 수행됐다.

‘뻔하지 않은 창의적인 의자’그리는 AI 기술 개발

최근 텍스트 기반 이미지 생성 모델은 자연어로 제공된 설명만으로도 고해상도·고품질 이미지를 자동 생성할 수 있다. 하지만, 대표적인 예인 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion) 모델에서 ‘창의적인’이라는 텍스트를 입력했을 경우, 창의적인 이미지 생성은 아직은 제한적인 수준이다. KAIST 연구진이 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion) 등 텍스트 기반 이미지 생성 모델에 별도 학습 없이 창의성을 강화할 수 있는 기술을 개발해, 예컨대 뻔하지 않은 창의적인 의자 디자인도 인공지능이 스스로 그려낼 수 있게 됐다.

우리 대학 김재철AI대학원 최재식 교수 연구팀이 네이버(NAVER) AI Lab과 공동 연구를 통해, 추가적 학습 없이 인공지능(AI) 생성 모델의 창의적 생성을 강화하는 기술을 개발했다.

최 교수 연구팀은 텍스트 기반 이미지 생성 모델의 내부 특징 맵을 증폭해 창의적 생성을 강화하는 기술을 개발했다. 또한, 모델 내부의 얕은 블록들이 창의적 생성에 중요한 역할을 한다는 것을 발견하고, 특징 맵을 주파수 영역으로 변환 후, 높은 주파수 영역에 해당하는 부분의 값을 증폭하면 노이즈나 작게 조각난 색깔 패턴의 형태를 유발하는 것을 확인했다. 이에 따라, 연구팀은 얕은 블록의 낮은 주파수 영역을 증폭함으로써 효과적으로 창의적 생성을 강화할 수 있음을 보였다.

연구팀은 창의성을 정의하는 두 가지 핵심 요소인 독창성과 유용성을 모두 고려해, 생성 모델 내부의 각 블록 별로 최적의 증폭 값을 자동으로 선택하는 알고리즘을 제시했다.

개발된 알고리즘을 통해 사전 학습된 스테이블 디퓨전 모델의 내부 특징 맵을 적절히 증폭해 추가적인 분류 데이터나 학습 없이 창의적 생성을 강화할 수 있었다.

연구팀은 개발된 알고리즘을 사용하면 기존 모델 대비 더욱 참신하면서도 유용성이 크게 저하되지 않은 이미지를 생성할 수 있음을 다양한 측정치를 활용해 정량적으로 입증했다.

특히, 스테이블 디퓨전 XL(SDXL) 모델의 이미지 생성 속도를 대폭 향상하기 위해 개발된 SDXL-Turbo 모델에서 발생하는 모드 붕괴 문제를 완화함으로써 이미지 다양성이 증가한 것을 확인했다. 나아가, 사용자 연구를 통해 사람이 직접 평가했을 때도 기존 방법에 비해 유용성 대비 참신성이 크게 향상됨을 입증했다.

공동 제1 저자인 KAIST 한지연, 권다희 박사과정은 "생성 모델을 새로 학습하거나 미세조정 학습하지 않고 생성 모델의 창의적인 생성을 강화하는 최초의 방법론ˮ이라며 "학습된 인공지능 생성 모델 내부에 잠재된 창의성을 특징 맵 조작을 통해 강화할 수 있음을 보였다ˮ 라고 말했다.

이어 “이번 연구는 기존 학습된 모델에서도 텍스트만으로 창의적 이미지를 손쉽게 생성할 수 있게 됐으며, 이를 통해 창의적인 상품 디자인 등 다양한 분야에서 새로운 영감을 제공하고, 인공지능 모델이 창의적 생태계에서 실질적으로 유용하게 활용될 수 있도록 기여할 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

KAIST 김재철AI대학원 한지연 박사과정과 권다희 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `국제 컴퓨터 비전 및 패턴인식 학술대회 (IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR)’에서 6월 15일 발표됐다.

※논문명 : Enhancing Creative Generation on Stable Diffusion-based Models

※DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.23538

한편 이번 연구는 KAIST-네이버 초창의적 AI 연구센터, 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받은 혁신성장동력프로젝트 설명가능인공지능, AI 연구거점 프로젝트, 점차 강화되고 있는 윤리 정책에 발맞춰 유연하게 진화하는 인공지능 기술 개발 연구 및 KAIST 인공지능 대학원 프로그램과제의 지원을 받았고 방위사업청과 국방과학연구소의 지원으로 KAIST 미래 국방 인공지능 특화연구센터에서 수행됐다.

2025.06.19

조회수 1366

-

세계 최고 권위 컴퓨터학회서 연구 역량과 위상 입증

우리 대학은 6월 18일부터 20일까지 서울에서 개최되는 세계 최대 컴퓨터학회인 ACM(Association for Computing Machinery)이 주관하는 프로그래밍 언어 분야 최고 권위의 국제 학술대회인 ‘PLDI (Programming Language Design and Implementation) 2025’에서 기조 강연과 탁월한 연구 성과를 발표하며 KAIST의 세계적 위상을 다시 한 번 입증했다고 18일 밝혔다.

학술대회 첫날 기조강연자로 초대된 전산학부 류석영 교수는 “기술 및 사회적 공익을 위한 프로그래밍 언어 연구: 프로그래밍 언어는 공익을 위해 무엇을 할 수 있을까요?(Programming Language Research for Technical and Social Good: What PL Can Do for Good?)”라는 제목으로 강연을 진행한다.

이번 강연에서 류 교수는 자바스크립트와 같은 언어의 정형화(formalization)를 통한 소프트웨어 안전성 향상뿐 아니라, 프로그래밍 언어 연구가 사회적으로도 다양성(Diversity), 형평성(Equity), 포용성(Inclusion) 확산에 기여할 수 있는 방식을 사례를 통해 제시할 예정이다.

류석영 교수는 “프로그래밍 언어는 기술을 넘어서 공익을 실현하는 수단이 될 수 있다”며 “KAIST 연구진의 이러한 노력이 국내외 연구자들에게도 영감을 줄 수 있기를 기대한다”고 말했다.

PLDI는 지난 46년간 전산학 전체에 깊은 영향을 미치는 중요한 논문이 다수 발표된 유서 깊은 학술대회다. 프로그래밍 언어와 컴파일러 등 소프트웨어 전반의 기초가 되는 핵심 기술을 발표하고 있다.

전산학부의 강지훈 교수, 양홍석 교수, 허기홍 교수 연구팀은 이번 PLDI 2025에서 총 5편의 논문을 발표하며, 전체 채택 논문 89편 중 6.7%에 해당하는 비중을 차지했다. 이는 한국 내 대학 중 가장 높은 수치로, 포항공대가 2편을 발표했다.

특히 강지훈 교수는 지난해에 이어 올해도 단독으로 3편의 논문을 발표하며 국내 연구자의 지속적인 두각을 나타냈다. 강 교수는 “학생들이 수년간 공들여 연구한 결과가 세계 최고 학회에서 인정받아 기쁘다”며, “현실 문제 해결에 밀착된 연구를 통해 산업계의 난제를 풀어나가고 있다”고 밝혔다.

다섯 편의 논문은 멀티코어 컴퓨팅 시스템에서의 병렬 자료구조 성능 향상 및 검증, 컴파일러의 신뢰성 확보, 프로그래밍 언어 의미론 연구 등을 중심으로, 운영체제·데이터베이스 등 고성능 시스템 소프트웨어의 품질 향상에 기여할 것으로 기대된다.

이번 학회에 발표되는 5개의 논문은 아래와 같다:

1. 멀티코어 컴퓨팅 시스템에서 동작하는 고성능 병렬 자료구조의 효율 향상(강지훈 교수) 2. 읽기-복사-쓰기(RCU) 방식의 올바름을 현실적인 조건에서 처음으로 검증(강지훈 교수) 3. 고성능 병렬 자료구조인 순회 자료구조의 올바름을 쉽게 증명할 수 있는 방법론 개발(강지훈 교수) 4. 컴파일러의 올바름을 저비용, 고효율로 검사하는 새로운 기술 제시(허기홍 교수) 5. 특이 함수(singular function)를 지원하는 프로그래밍 언어의 첫 번째 의미론 제시(양홍석 교수)

류석영 학부장은 “KAIST 전산학부는 학문적 깊이와 사회적 책임을 동시에 지향하는 연구를 꾸준히 이어가고 있으며, 이번 PLDI 2025에서 그 성과를 세계와 공유할 수 있어 매우 뜻깊다”라고 밝혔다.

해당 논문들은 ACM 공식 저널 형식의 PACMPL(Proceedings of the ACM on Programming Languages)에 게재됐으며, PLDI 2025 학술대회 현장에서 발표될 예정이다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터, 우수신진연구자지원사업, 정보통신기획평가원(IITP) 정보통신·방송 기술개발사업, 인공지능반도체 고급인재 양성사업, 대학ICT연구센터, 삼성전자 미래기술육성센터, Amazon의 지원을 받아 수행됐다.

세계 최고 권위 컴퓨터학회서 연구 역량과 위상 입증

우리 대학은 6월 18일부터 20일까지 서울에서 개최되는 세계 최대 컴퓨터학회인 ACM(Association for Computing Machinery)이 주관하는 프로그래밍 언어 분야 최고 권위의 국제 학술대회인 ‘PLDI (Programming Language Design and Implementation) 2025’에서 기조 강연과 탁월한 연구 성과를 발표하며 KAIST의 세계적 위상을 다시 한 번 입증했다고 18일 밝혔다.

학술대회 첫날 기조강연자로 초대된 전산학부 류석영 교수는 “기술 및 사회적 공익을 위한 프로그래밍 언어 연구: 프로그래밍 언어는 공익을 위해 무엇을 할 수 있을까요?(Programming Language Research for Technical and Social Good: What PL Can Do for Good?)”라는 제목으로 강연을 진행한다.

이번 강연에서 류 교수는 자바스크립트와 같은 언어의 정형화(formalization)를 통한 소프트웨어 안전성 향상뿐 아니라, 프로그래밍 언어 연구가 사회적으로도 다양성(Diversity), 형평성(Equity), 포용성(Inclusion) 확산에 기여할 수 있는 방식을 사례를 통해 제시할 예정이다.

류석영 교수는 “프로그래밍 언어는 기술을 넘어서 공익을 실현하는 수단이 될 수 있다”며 “KAIST 연구진의 이러한 노력이 국내외 연구자들에게도 영감을 줄 수 있기를 기대한다”고 말했다.

PLDI는 지난 46년간 전산학 전체에 깊은 영향을 미치는 중요한 논문이 다수 발표된 유서 깊은 학술대회다. 프로그래밍 언어와 컴파일러 등 소프트웨어 전반의 기초가 되는 핵심 기술을 발표하고 있다.

전산학부의 강지훈 교수, 양홍석 교수, 허기홍 교수 연구팀은 이번 PLDI 2025에서 총 5편의 논문을 발표하며, 전체 채택 논문 89편 중 6.7%에 해당하는 비중을 차지했다. 이는 한국 내 대학 중 가장 높은 수치로, 포항공대가 2편을 발표했다.

특히 강지훈 교수는 지난해에 이어 올해도 단독으로 3편의 논문을 발표하며 국내 연구자의 지속적인 두각을 나타냈다. 강 교수는 “학생들이 수년간 공들여 연구한 결과가 세계 최고 학회에서 인정받아 기쁘다”며, “현실 문제 해결에 밀착된 연구를 통해 산업계의 난제를 풀어나가고 있다”고 밝혔다.

다섯 편의 논문은 멀티코어 컴퓨팅 시스템에서의 병렬 자료구조 성능 향상 및 검증, 컴파일러의 신뢰성 확보, 프로그래밍 언어 의미론 연구 등을 중심으로, 운영체제·데이터베이스 등 고성능 시스템 소프트웨어의 품질 향상에 기여할 것으로 기대된다.

이번 학회에 발표되는 5개의 논문은 아래와 같다:

1. 멀티코어 컴퓨팅 시스템에서 동작하는 고성능 병렬 자료구조의 효율 향상(강지훈 교수) 2. 읽기-복사-쓰기(RCU) 방식의 올바름을 현실적인 조건에서 처음으로 검증(강지훈 교수) 3. 고성능 병렬 자료구조인 순회 자료구조의 올바름을 쉽게 증명할 수 있는 방법론 개발(강지훈 교수) 4. 컴파일러의 올바름을 저비용, 고효율로 검사하는 새로운 기술 제시(허기홍 교수) 5. 특이 함수(singular function)를 지원하는 프로그래밍 언어의 첫 번째 의미론 제시(양홍석 교수)

류석영 학부장은 “KAIST 전산학부는 학문적 깊이와 사회적 책임을 동시에 지향하는 연구를 꾸준히 이어가고 있으며, 이번 PLDI 2025에서 그 성과를 세계와 공유할 수 있어 매우 뜻깊다”라고 밝혔다.

해당 논문들은 ACM 공식 저널 형식의 PACMPL(Proceedings of the ACM on Programming Languages)에 게재됐으며, PLDI 2025 학술대회 현장에서 발표될 예정이다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터, 우수신진연구자지원사업, 정보통신기획평가원(IITP) 정보통신·방송 기술개발사업, 인공지능반도체 고급인재 양성사업, 대학ICT연구센터, 삼성전자 미래기술육성센터, Amazon의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.18

조회수 1464

-

AI 융합 혁신 주도할 ‘이노코어(InnoCORE) 연구단’ 본격 출범

우리 대학은 과학기술정보통신부(장관 유상임, 이하 과기정통부) 및 DGIST, GIST, UNIST*와 협력하여, AI 융합(AI+S&T) 첨단 전략 연구를 이끌 ‘이노코어(InnoCORE) 연구단’을 출범하고, 이를 통해 세계 최고 수준 박사후연구원(Postdoctoral researcher) 최대 200명 채용을 본격 추진한다고 16일 밝혔다.

* DGIST(대구경북과학기술원),, GIST(광주과학기술원), UNIST(울산과학기술원)

‘이노코어(InnoCORE) 연구단’은 AI 융합 분야의 혁신(Innovation)을 이끌 핵심(Core) 연구인력 육성을 목표로, AI+과학기술 분야의 고급 연구인재를 집중 양성·유치한다. 이는 글로벌 AI 인재 확보 경쟁이 가속화되는 가운데 국내 인재의 두뇌유출 방지 및 해외 우수 인재 유치의 전략적 대응책이다.

우리 대학은 이번 사업을 통해 국내·외 최상위 박사후연구원이 첨단 집단연구 환경에서 AI 융합기술 개발에 매진하도록 지원함으로써, AI 기반 과학기술 혁신을 가속화하고 연구 성과를 산업·경제 전반으로 확산시킬 계획이다.

AI+S&T 첨단 융합 연구와 글로벌 인재 유치를 위한 이노코어 사업은 KAIST를 포함하여 4개 과학기술원이 공동으로 추진하며, AI 핵심기술(초거대언어모델, AI 반도체 등) 및 AI 융합기술(바이오, 제조, 에너지, 항공우주 등)을 중심으로 구성된다.

우리 대학은 주관기관으로서 다음과 같은 4개 연구단을 운영한다.

▲ 초거대언어모델 혁신 연구단: LLM 기술 고도화 및 생성AI·멀티모달·신뢰성 확보 연구

▲ AI 기반 지능형 설계–제조 통합 연구단: 제조 산업 전주기 AI 플랫폼 구축 및 설계·공정 혁신

▲ AI-혁신신약 연구단: AI 기반 신약 개발 전주기 기술 확보 및 난치질환 극복

▲ AI-Transformed Aerospace 연구단: 항공우주 시스템 전주기 AI 전환 및 자율비행·우주통신 등 신기술 개발

이 외에도 DGIST, GIST, UNIST가 각각 주관하는 ▲바이오 체화형 피지컬 AI ▲뇌질환 조기진단 AI+나노융합 ▲지능형 수소기술 혁신 ▲AI-우주 태양광 연구단 등 총 8개 연구단이 구성되어 글로벌 협업형 융합 연구를 추진한다.

KAIST를 비롯한 4개 과학기술원은 2025년부터 AI+S&T 분야 박사후연구원 400명 채용을 본격화한다. 선발된 박사후연구원에게는 연 9천만원 이상의 고급 처우를 보장하며, 기업·연구과제와 매칭을 통한 추가 지원도 추진할 예정이다.

특히, 해외 우수 인재 유치 확대를 위해 미국 주요 지역에서 글로벌 채용설명회를 개최한다. 6월 중 보스턴(하버드, MIT), 뉴욕(NYU), 실리콘밸리(스탠퍼드) 등에서 현지 채용 설명회를 열고, 네이처(Nature), 사이언스(Science) 등 글로벌 학술지와 링크드인(LinkedIn) 등을 통한 홍보도 병행한다.

우리 대학은 연구단 내에서 박사후연구원이 다양한 학문·산업 분야의 전문가들과 협업할 수 있도록 복수 멘토 프로그램, 글로벌 공동연구 기회, 우수 인프라(슈퍼컴퓨터, 반도체 펩, AI 연구 플랫폼 등)를 제공할 계획이다.

이광형 총장은 “이번 이노코어 사업을 통해 KAIST가 AI+S&T 융합 연구의 글로벌 허브(Global Hub)로 도약하고, 전 세계에서 유치한 젊은 연구자들이 KAIST에서 도전하고 성장하며, 우리나라가 글로벌 AI 융합 연구·산업의 선도국으로 자리매김하는 데 중추적 역할을 하겠다. 이를 위해 최고의 연구 환경과 적극적인 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

우리 대학은 AI 융합 연구의 글로벌 경쟁력을 확보하고 첨단산업 발전에 기여하기 위해 이노코어 사업을 적극 추진해 나갈 계획이다. 선정된 8개 연구단은 6월 말까지 세부 연구계획을 확정하고, 7월부터 본격 연구에 착수한다.

AI 융합 혁신 주도할 ‘이노코어(InnoCORE) 연구단’ 본격 출범

우리 대학은 과학기술정보통신부(장관 유상임, 이하 과기정통부) 및 DGIST, GIST, UNIST*와 협력하여, AI 융합(AI+S&T) 첨단 전략 연구를 이끌 ‘이노코어(InnoCORE) 연구단’을 출범하고, 이를 통해 세계 최고 수준 박사후연구원(Postdoctoral researcher) 최대 200명 채용을 본격 추진한다고 16일 밝혔다.

* DGIST(대구경북과학기술원),, GIST(광주과학기술원), UNIST(울산과학기술원)

‘이노코어(InnoCORE) 연구단’은 AI 융합 분야의 혁신(Innovation)을 이끌 핵심(Core) 연구인력 육성을 목표로, AI+과학기술 분야의 고급 연구인재를 집중 양성·유치한다. 이는 글로벌 AI 인재 확보 경쟁이 가속화되는 가운데 국내 인재의 두뇌유출 방지 및 해외 우수 인재 유치의 전략적 대응책이다.

우리 대학은 이번 사업을 통해 국내·외 최상위 박사후연구원이 첨단 집단연구 환경에서 AI 융합기술 개발에 매진하도록 지원함으로써, AI 기반 과학기술 혁신을 가속화하고 연구 성과를 산업·경제 전반으로 확산시킬 계획이다.

AI+S&T 첨단 융합 연구와 글로벌 인재 유치를 위한 이노코어 사업은 KAIST를 포함하여 4개 과학기술원이 공동으로 추진하며, AI 핵심기술(초거대언어모델, AI 반도체 등) 및 AI 융합기술(바이오, 제조, 에너지, 항공우주 등)을 중심으로 구성된다.

우리 대학은 주관기관으로서 다음과 같은 4개 연구단을 운영한다.

▲ 초거대언어모델 혁신 연구단: LLM 기술 고도화 및 생성AI·멀티모달·신뢰성 확보 연구

▲ AI 기반 지능형 설계–제조 통합 연구단: 제조 산업 전주기 AI 플랫폼 구축 및 설계·공정 혁신

▲ AI-혁신신약 연구단: AI 기반 신약 개발 전주기 기술 확보 및 난치질환 극복

▲ AI-Transformed Aerospace 연구단: 항공우주 시스템 전주기 AI 전환 및 자율비행·우주통신 등 신기술 개발

이 외에도 DGIST, GIST, UNIST가 각각 주관하는 ▲바이오 체화형 피지컬 AI ▲뇌질환 조기진단 AI+나노융합 ▲지능형 수소기술 혁신 ▲AI-우주 태양광 연구단 등 총 8개 연구단이 구성되어 글로벌 협업형 융합 연구를 추진한다.

KAIST를 비롯한 4개 과학기술원은 2025년부터 AI+S&T 분야 박사후연구원 400명 채용을 본격화한다. 선발된 박사후연구원에게는 연 9천만원 이상의 고급 처우를 보장하며, 기업·연구과제와 매칭을 통한 추가 지원도 추진할 예정이다.

특히, 해외 우수 인재 유치 확대를 위해 미국 주요 지역에서 글로벌 채용설명회를 개최한다. 6월 중 보스턴(하버드, MIT), 뉴욕(NYU), 실리콘밸리(스탠퍼드) 등에서 현지 채용 설명회를 열고, 네이처(Nature), 사이언스(Science) 등 글로벌 학술지와 링크드인(LinkedIn) 등을 통한 홍보도 병행한다.

우리 대학은 연구단 내에서 박사후연구원이 다양한 학문·산업 분야의 전문가들과 협업할 수 있도록 복수 멘토 프로그램, 글로벌 공동연구 기회, 우수 인프라(슈퍼컴퓨터, 반도체 펩, AI 연구 플랫폼 등)를 제공할 계획이다.

이광형 총장은 “이번 이노코어 사업을 통해 KAIST가 AI+S&T 융합 연구의 글로벌 허브(Global Hub)로 도약하고, 전 세계에서 유치한 젊은 연구자들이 KAIST에서 도전하고 성장하며, 우리나라가 글로벌 AI 융합 연구·산업의 선도국으로 자리매김하는 데 중추적 역할을 하겠다. 이를 위해 최고의 연구 환경과 적극적인 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

우리 대학은 AI 융합 연구의 글로벌 경쟁력을 확보하고 첨단산업 발전에 기여하기 위해 이노코어 사업을 적극 추진해 나갈 계획이다. 선정된 8개 연구단은 6월 말까지 세부 연구계획을 확정하고, 7월부터 본격 연구에 착수한다.

2025.06.17

조회수 4596

-

빛 공해 제로·열 차감 ‘스마트 윈도우’ 개발..건물·차량 적용 가능

전 세계 에너지 소비의 약 40%를 차지하는 건물 부문에서, 특히 창호를 통한 열 유입은 냉․난방 에너지 낭비의 주요 원인으로 지적돼왔다. 우리 연구진이 도시 건축물의 냉난방 에너지 절감뿐 아니라, 도심 생활 속 꾸준히 제기돼 온 ‘빛 공해’ 문제를 해결할 수 있는 ‘보행자 친화형 스마트 윈도우’기술을 개발하는데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 문홍철 교수 연구팀이 사용자의 의도에 따라 창문을 통해 들어오는 빛과 열을 조절하고, 외부로부터의 눈부심까지 효과적으로 상쇄하는 ‘스마트 윈도우 기술’을 개발했다고 17일 밝혔다.

최근에는 사용자의 조작에 따라 빛과 열을 자유롭게 조절할 수 있는 ‘능동형 스마트 윈도우’ 기술이 주목받고 있다. 이는 기존의 온도나 빛 변화에 수동적으로 반응하는 창호와 달리, 전기 신호를 통해 실시간으로 조절이 가능한 차세대 창호 시스템이다.

연구팀이 개발한 차세대 스마트 윈도우 기술인 RECM (Reversible Electrodeposition and Electrochromic Mirror)은 단일 구조의 *전기변색 소자를 기반으로, 가시광선(빛)과 근적외선(열)의 투과율을 능동적으로 조절할 수 있는 스마트 윈도우 시스템이다.

*전기변색 소자: 전기 신호에 따라 광학적 특성이 변하는 특성을 가진 장치

특히, 기존 금속 *증착 방식의 스마트 윈도우에서 문제로 지적돼 온 외부 반사광에 의한 눈부심 현상을 변색 소재를 함께 적용해 효과적으로 억제함으로써, 건물 외벽에 활용 가능한 ‘보행자 친화형 스마트 윈도우’를 구현했다.

*증착: 전기화학 반응을 이용해 Ag+와 같은 금속 이온을 전극 표면에 고체 형태로 입히는 과정

이번 연구에서 개발된 RECM 시스템은 전압 조절에 따라 세 가지 모드로 작동된다.

모드 I(투명 모드)는 일반 유리처럼 빛과 열을 모두 통과시켜 겨울철 햇빛을 실내로 유입시키는 데 유리하다.

모드 II(변색 모드)에서는 레독스 반응(산화-환원 반응)을 통해 *프러시안 블루(PB)와 **DHV+⦁ 화학종이 형성되며 창이 짙은 파란 색으로 변한다. 이 상태에서는 빛은 흡수되고 열은 일부만 투과돼, 프라이버시 확보와 동시에 적절한 실내 온도 조절이 가능하다.

*프러시안 블루: 전기 자극에 따라 무색과 파란색으로 전환되는 전기변색 물질

**DHV+⦁: 전기 자극 시 생성되는 라디칼 상태의 변색 분자

모드 III(변색 및 증착 모드)는 은(Ag+)이온이 환원 반응을 통해 전극 표면에 증착돼 빛과 열을 반사하는 동시에, 변색 물질이 반사광을 흡수함으로써 외부 보행자의 눈부심까지 효과적으로 차단할 수 있다.

연구팀은 미니어처 모델 하우스를 활용한 실험을 통해 RECM 기술의 실질적인 실내 온도 저감 효과를 검증했다. 일반 유리창을 적용한 경우, 실내 온도는 45분 만에 58.7℃까지 상승했다. 반면, RECM을 모드 III로 작동시킨 결과 31.5℃에 도달해 약 27.2℃의 온도 저감 효과를 나타냈다.

또한, 전기 신호만으로 각 상태 전환이 가능해 계절, 시간, 사용 목적에 따라 즉각적으로 대응할 수 있는 능동형 스마트 기술로 평가받고 있다.

이번 연구의 교신저자인 우리 대학 문홍철 교수는 “이번 연구는 가시광 조절에 국한된 기존 스마트 윈도우 기술에서 더 나아가 능동적 실내 열 제어는 물론 보행자의 시야 안전까지 종합적으로 고려한 진정한 스마트 윈도우 플랫폼을 제시한 것”이라며, “도심 건물부터 차량, 기차 등 다양한 응용 가능성이 기대된다”고 밝혔다.

이번 연구 결과는 에너지 분야 국제 저명 학술지인 ‘에이시에스 에너지 레터스(ACS Energy Letters)’ 10권 6호 지에 2025년 6월 13일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Glare-Free, Energy-Efficient Smart Windows: A Pedestrian-Friendly System with Dynamically Tunable Light and Heat Regulation

※ DOI: 10.1021/acsenergylett.5c00637

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 (나노커넥트) 및 한국기계연구원 기본사업의 지원을 받아 수행됐다.

빛 공해 제로·열 차감 ‘스마트 윈도우’ 개발..건물·차량 적용 가능

전 세계 에너지 소비의 약 40%를 차지하는 건물 부문에서, 특히 창호를 통한 열 유입은 냉․난방 에너지 낭비의 주요 원인으로 지적돼왔다. 우리 연구진이 도시 건축물의 냉난방 에너지 절감뿐 아니라, 도심 생활 속 꾸준히 제기돼 온 ‘빛 공해’ 문제를 해결할 수 있는 ‘보행자 친화형 스마트 윈도우’기술을 개발하는데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 문홍철 교수 연구팀이 사용자의 의도에 따라 창문을 통해 들어오는 빛과 열을 조절하고, 외부로부터의 눈부심까지 효과적으로 상쇄하는 ‘스마트 윈도우 기술’을 개발했다고 17일 밝혔다.

최근에는 사용자의 조작에 따라 빛과 열을 자유롭게 조절할 수 있는 ‘능동형 스마트 윈도우’ 기술이 주목받고 있다. 이는 기존의 온도나 빛 변화에 수동적으로 반응하는 창호와 달리, 전기 신호를 통해 실시간으로 조절이 가능한 차세대 창호 시스템이다.

연구팀이 개발한 차세대 스마트 윈도우 기술인 RECM (Reversible Electrodeposition and Electrochromic Mirror)은 단일 구조의 *전기변색 소자를 기반으로, 가시광선(빛)과 근적외선(열)의 투과율을 능동적으로 조절할 수 있는 스마트 윈도우 시스템이다.

*전기변색 소자: 전기 신호에 따라 광학적 특성이 변하는 특성을 가진 장치

특히, 기존 금속 *증착 방식의 스마트 윈도우에서 문제로 지적돼 온 외부 반사광에 의한 눈부심 현상을 변색 소재를 함께 적용해 효과적으로 억제함으로써, 건물 외벽에 활용 가능한 ‘보행자 친화형 스마트 윈도우’를 구현했다.

*증착: 전기화학 반응을 이용해 Ag+와 같은 금속 이온을 전극 표면에 고체 형태로 입히는 과정

이번 연구에서 개발된 RECM 시스템은 전압 조절에 따라 세 가지 모드로 작동된다.

모드 I(투명 모드)는 일반 유리처럼 빛과 열을 모두 통과시켜 겨울철 햇빛을 실내로 유입시키는 데 유리하다.

모드 II(변색 모드)에서는 레독스 반응(산화-환원 반응)을 통해 *프러시안 블루(PB)와 **DHV+⦁ 화학종이 형성되며 창이 짙은 파란 색으로 변한다. 이 상태에서는 빛은 흡수되고 열은 일부만 투과돼, 프라이버시 확보와 동시에 적절한 실내 온도 조절이 가능하다.

*프러시안 블루: 전기 자극에 따라 무색과 파란색으로 전환되는 전기변색 물질

**DHV+⦁: 전기 자극 시 생성되는 라디칼 상태의 변색 분자

모드 III(변색 및 증착 모드)는 은(Ag+)이온이 환원 반응을 통해 전극 표면에 증착돼 빛과 열을 반사하는 동시에, 변색 물질이 반사광을 흡수함으로써 외부 보행자의 눈부심까지 효과적으로 차단할 수 있다.

연구팀은 미니어처 모델 하우스를 활용한 실험을 통해 RECM 기술의 실질적인 실내 온도 저감 효과를 검증했다. 일반 유리창을 적용한 경우, 실내 온도는 45분 만에 58.7℃까지 상승했다. 반면, RECM을 모드 III로 작동시킨 결과 31.5℃에 도달해 약 27.2℃의 온도 저감 효과를 나타냈다.

또한, 전기 신호만으로 각 상태 전환이 가능해 계절, 시간, 사용 목적에 따라 즉각적으로 대응할 수 있는 능동형 스마트 기술로 평가받고 있다.

이번 연구의 교신저자인 우리 대학 문홍철 교수는 “이번 연구는 가시광 조절에 국한된 기존 스마트 윈도우 기술에서 더 나아가 능동적 실내 열 제어는 물론 보행자의 시야 안전까지 종합적으로 고려한 진정한 스마트 윈도우 플랫폼을 제시한 것”이라며, “도심 건물부터 차량, 기차 등 다양한 응용 가능성이 기대된다”고 밝혔다.

이번 연구 결과는 에너지 분야 국제 저명 학술지인 ‘에이시에스 에너지 레터스(ACS Energy Letters)’ 10권 6호 지에 2025년 6월 13일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Glare-Free, Energy-Efficient Smart Windows: A Pedestrian-Friendly System with Dynamically Tunable Light and Heat Regulation

※ DOI: 10.1021/acsenergylett.5c00637

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 (나노커넥트) 및 한국기계연구원 기본사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.17

조회수 1899

-

윤리경영 실천 다짐 ‘윤리경영 선포식’ 개최

우리 대학은 구성원의 윤리의식을 제고하고, 윤리적 책임과 의무를 성실히 이행하는 의지를 다지기 위해 ‘KAIST 윤리경영 선포식’을 개최한다.

지난 3월 본교는 교학부총장을 위원장으로 하는 ‘윤리경영특별위원회’를 설치하였으며, 이를 중심으로 교육·연구·행정 전 분야에 걸쳐 구성원이 준수해야 할 윤리 기준을 담은 「윤리 헌장」 및 「윤리 강령」을 새롭게 마련되었다.

이번 선포식은 총장을 비롯한 주요 보직자와 교내 각 구성원 대표가 함께 참석해 새롭게 제정된 윤리 기준의 취지와 방향을 함께 공유하고 실천을 다짐하는 자리로 마련되었다.

윤리경영 선포식은 ▲KAIST 윤리경영특별위원회 추진 경과 보고 ▲총장 기념사 ▲윤리 헌장 및 윤리 강령 선서 ▲대학원생 인권센터 주관 ‘우수 윤리 교수상’ 시상 등으로 구성되었으며, 참석자들은 KAIST가 추구하는 윤리경영의 가치와 의미를 공유하였다.

특히 이번 선포식에서는 직급, 직책, 성별의 다양성과 미래세대를 아우르는 KAIST의 가치를 반영하여 선정된 여섯 명의 교원, 직원, 학생이 대표로 윤리 헌장 및 윤리 강령을 선서하였다.

또한, KAIST 총학생회 산하 대학원생 인권센터가 주관한 연구실 내 연구윤리 등 윤리적 실천이 우수한 교원을 선정하는 ‘우수 윤리 교수상’을 소개하고 2025년도 수상자에 대한 시상식을 선포식 행사에서 맞춰 진행하였다.

우리 대학은 이번 선포식을 계기로, 윤리적 책무의 일상적 실천을 통해 신뢰할 수 있는 건강하고 투명한 조직문화를 정착시켜 나갈 수 있도록 각 학과(부) 및 부처별 단위에서도 윤리경영 선포식을 개최하도록 적극 장려하고, 전 구성원의 윤리경영의 실천을 지속 확산해 나갈 방침이다.

이광형 총장은 “연구와 사회적 윤리를 준수하는 것이 KAIST가 세계로부터 신뢰받는 대학으로 나아가는 기반이 되어야 한다”라고 강조하며, “이번 윤리경영 선포식을 계기로 모든 구성원이 윤리적 책임과 의무를 더욱 성실히 실천해 나가는 전환점이 되기를 기대한다”라고 밝혔다.

윤리경영 실천 다짐 ‘윤리경영 선포식’ 개최

우리 대학은 구성원의 윤리의식을 제고하고, 윤리적 책임과 의무를 성실히 이행하는 의지를 다지기 위해 ‘KAIST 윤리경영 선포식’을 개최한다.

지난 3월 본교는 교학부총장을 위원장으로 하는 ‘윤리경영특별위원회’를 설치하였으며, 이를 중심으로 교육·연구·행정 전 분야에 걸쳐 구성원이 준수해야 할 윤리 기준을 담은 「윤리 헌장」 및 「윤리 강령」을 새롭게 마련되었다.

이번 선포식은 총장을 비롯한 주요 보직자와 교내 각 구성원 대표가 함께 참석해 새롭게 제정된 윤리 기준의 취지와 방향을 함께 공유하고 실천을 다짐하는 자리로 마련되었다.

윤리경영 선포식은 ▲KAIST 윤리경영특별위원회 추진 경과 보고 ▲총장 기념사 ▲윤리 헌장 및 윤리 강령 선서 ▲대학원생 인권센터 주관 ‘우수 윤리 교수상’ 시상 등으로 구성되었으며, 참석자들은 KAIST가 추구하는 윤리경영의 가치와 의미를 공유하였다.

특히 이번 선포식에서는 직급, 직책, 성별의 다양성과 미래세대를 아우르는 KAIST의 가치를 반영하여 선정된 여섯 명의 교원, 직원, 학생이 대표로 윤리 헌장 및 윤리 강령을 선서하였다.

또한, KAIST 총학생회 산하 대학원생 인권센터가 주관한 연구실 내 연구윤리 등 윤리적 실천이 우수한 교원을 선정하는 ‘우수 윤리 교수상’을 소개하고 2025년도 수상자에 대한 시상식을 선포식 행사에서 맞춰 진행하였다.

우리 대학은 이번 선포식을 계기로, 윤리적 책무의 일상적 실천을 통해 신뢰할 수 있는 건강하고 투명한 조직문화를 정착시켜 나갈 수 있도록 각 학과(부) 및 부처별 단위에서도 윤리경영 선포식을 개최하도록 적극 장려하고, 전 구성원의 윤리경영의 실천을 지속 확산해 나갈 방침이다.

이광형 총장은 “연구와 사회적 윤리를 준수하는 것이 KAIST가 세계로부터 신뢰받는 대학으로 나아가는 기반이 되어야 한다”라고 강조하며, “이번 윤리경영 선포식을 계기로 모든 구성원이 윤리적 책임과 의무를 더욱 성실히 실천해 나가는 전환점이 되기를 기대한다”라고 밝혔다.

2025.06.16

조회수 717

-

6만 편 논문 대신할 ‘한번의 실험’으로 약물 저해효과 정확 예측

기존 신약 개발에서는 수많은 농도 조건에서 반복 실험을 거쳐 약물 간 상호작용을 분석하고, 저해상수를 추정하는 방식이 사용돼 왔다. 이 방법은 지금까지 6만 편 이상의 논문에 활용될 만큼 널리 쓰였다. 그런데 최근, 학부생이 제 1저자로 참여한 국내 연구진이 단 하나의 저해제 농도만으로 저해상수를 정확히 추정할 수 있는 획기적인 분석법을 제안해 주목을 받고 있다.

우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀(IBS 의생명 수학 그룹 CI)이 충남대(총장 김정겸) 약대 김상겸 교수팀과 기초과학연구원(원장 노도영, IBS) 의생명수학그룹과 공동연구를 통해, 단 하나의 실험으로 약물 저해 효과*를 예측할 수 있다고 26일 밝혔다.

*약물 저해 효과: 한 약물이 특정 효소의 작용을 억제함으로써 다른 약물의 대사(분해 및 처리 과정) 또는 생리학적 효과에 영향을 주는 현상

공동 연구팀은 수학적 모델링과 오차 지형 분석을 통해 정확도 향상에 기여하지 않는 저해제 농도를 제거하고, 단 하나의 농도만으로도 저해상수를 정확하게 추정할 수 있는 새로운 분석법 ‘50-BOA’를 제안했다. 이 기법을 실제 실험 데이터에 적용한 결과, 기존보다 75% 이상 실험 효율이 향상됐으며, 정확도 역시 개선됐다.

이번 연구는 반복 실험에 따른 자원 소모를 줄이고 해석의 편차를 최소화함으로써, 신약 개발 과정의 효율성을 높일 수 있는 새로운 접근법을 제시했다는 점에서 큰 의의가 있다. 또한, 수학적 접근이 생명과학 실험 설계를 어떻게 혁신할 수 있는지를 보여주는 대표적인 성과로 평가된다.

저해상수는 약물 효과뿐 아니라, 병용 투여 시 발생할 수 있는 약물상호작용을 예측하고 방지하는 데 핵심적인 지표로 활용된다. 실제로 미국 식품의약국(FDA)은 신약 개발 과정에서 약물상호작용의 가능성을 예측하기 위해 저해상수를 포함한 효소의 저해 특성을 사전에 평가할 것을 권고하고 있다.

전통적으로 저해상수는 다양한 기질 및 저해제 농도에서 측정된 대사 속도 데이터에 수학 모델을 적합해 추정해왔다. 그러나 이러한 방식에도 불구하고, 동일한 기질-저해제 조합에 대해 연구마다 추정값이 10배 이상 차이나는 사례들이 보고돼, 신약 개발 과정에서 약물의 효과와 부작용을 정확히 예측하는 데 어려움이 있었다.

연구팀은 저해상수 추정 과정을 수학적으로 분석한 결과, 기존 방식에서 활용되는 데이터의 절반 이상이 실제 추정에 불필요하거나, 오히려 왜곡을 초래할 수 있음을 밝혀냈다.

즉, 저해제 농도를 다양하게 사용하는 기존 방식보다, 충분히 높은 저해제 농도 하나에서 추정한 결과가 더 정확하고 효율적일 수 있다는 점을 규명한 것이다. 나아가 저해제 농도와 저해상수 간의 관계를 나타내는 식을 정칙화로 추가해, 정확도를 더욱 높인 새로운 분석법, ‘50-BOA’를 개발했다.

50-BOA는 단 하나의 저해제 농도만으로도 저해상수를 정확하게 추정할 수 있어, 실험 횟수를 크게 줄이면서도 오히려 정확도를 높인 획기적인 기법이다. 연구팀은 이 방법을 실제 약물 데이터에 적용해, 기존보다 75% 이상 적은 데이터만으로도 저해상수를 정확하게 추정해냈다.

또한, 누구나 쉽게 활용할 수 있도록 엑셀 기반의 사용자 친화적인 분석 소프트웨어도 개발자 플랫폼인 깃허브(https://github.com/Mathbiomed/50-BOA)에 함께 공개했다.

충남대 김상겸 교수는 “이번 연구는 수십 년간 정형화된 약물 실험 설계를 근본적으로 재검토하게 만들었다”며, “단순한 실험 효율 향상을 넘어, 약효와 부작용 예측의 정확도를 높일 수 있는 새로운 표준이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

또한, 우리 대학 김재경 교수는 “수학이 실험 설계를 바꾸고, 생명과학 분야의 연구 효율성과 재현성을 근본적으로 높일 수 있음을 보여주는 대표적 사례다”고 밝혔다.

이번 연구 논문은 우리 대학 융합인재학부 장형준 학사과정과 수리과학과 송윤민 박사가 공동 제1 저자로 참여하였고 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 2025년 6월 5일 자에 게재됐다.

※ 논문명 : Optimizing enzyme inhibition analysis: precise estimation with a single inhibitor concentration

※ 저자 정보 : 장형준 (KAIST 융합인재학부, 공동 제1 저자), 송윤민 (IBS 의생명수학그룹 (전 KAIST 수리과학과 소속), 공동 제1저자), 전장수(충남대 약대, 연구교수, 공동저자), 윤휘열(충남대 약대, 교수, 공동저자), 김상겸(충남대 약대, 교수, 교신저자), 김재경 (KAIST 수리과학과, 교신저자)

※ DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-60468-z

한편 이번 연구는 한국연구재단, 기초과학연구원, KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

6만 편 논문 대신할 ‘한번의 실험’으로 약물 저해효과 정확 예측

기존 신약 개발에서는 수많은 농도 조건에서 반복 실험을 거쳐 약물 간 상호작용을 분석하고, 저해상수를 추정하는 방식이 사용돼 왔다. 이 방법은 지금까지 6만 편 이상의 논문에 활용될 만큼 널리 쓰였다. 그런데 최근, 학부생이 제 1저자로 참여한 국내 연구진이 단 하나의 저해제 농도만으로 저해상수를 정확히 추정할 수 있는 획기적인 분석법을 제안해 주목을 받고 있다.

우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀(IBS 의생명 수학 그룹 CI)이 충남대(총장 김정겸) 약대 김상겸 교수팀과 기초과학연구원(원장 노도영, IBS) 의생명수학그룹과 공동연구를 통해, 단 하나의 실험으로 약물 저해 효과*를 예측할 수 있다고 26일 밝혔다.

*약물 저해 효과: 한 약물이 특정 효소의 작용을 억제함으로써 다른 약물의 대사(분해 및 처리 과정) 또는 생리학적 효과에 영향을 주는 현상

공동 연구팀은 수학적 모델링과 오차 지형 분석을 통해 정확도 향상에 기여하지 않는 저해제 농도를 제거하고, 단 하나의 농도만으로도 저해상수를 정확하게 추정할 수 있는 새로운 분석법 ‘50-BOA’를 제안했다. 이 기법을 실제 실험 데이터에 적용한 결과, 기존보다 75% 이상 실험 효율이 향상됐으며, 정확도 역시 개선됐다.

이번 연구는 반복 실험에 따른 자원 소모를 줄이고 해석의 편차를 최소화함으로써, 신약 개발 과정의 효율성을 높일 수 있는 새로운 접근법을 제시했다는 점에서 큰 의의가 있다. 또한, 수학적 접근이 생명과학 실험 설계를 어떻게 혁신할 수 있는지를 보여주는 대표적인 성과로 평가된다.

저해상수는 약물 효과뿐 아니라, 병용 투여 시 발생할 수 있는 약물상호작용을 예측하고 방지하는 데 핵심적인 지표로 활용된다. 실제로 미국 식품의약국(FDA)은 신약 개발 과정에서 약물상호작용의 가능성을 예측하기 위해 저해상수를 포함한 효소의 저해 특성을 사전에 평가할 것을 권고하고 있다.

전통적으로 저해상수는 다양한 기질 및 저해제 농도에서 측정된 대사 속도 데이터에 수학 모델을 적합해 추정해왔다. 그러나 이러한 방식에도 불구하고, 동일한 기질-저해제 조합에 대해 연구마다 추정값이 10배 이상 차이나는 사례들이 보고돼, 신약 개발 과정에서 약물의 효과와 부작용을 정확히 예측하는 데 어려움이 있었다.

연구팀은 저해상수 추정 과정을 수학적으로 분석한 결과, 기존 방식에서 활용되는 데이터의 절반 이상이 실제 추정에 불필요하거나, 오히려 왜곡을 초래할 수 있음을 밝혀냈다.

즉, 저해제 농도를 다양하게 사용하는 기존 방식보다, 충분히 높은 저해제 농도 하나에서 추정한 결과가 더 정확하고 효율적일 수 있다는 점을 규명한 것이다. 나아가 저해제 농도와 저해상수 간의 관계를 나타내는 식을 정칙화로 추가해, 정확도를 더욱 높인 새로운 분석법, ‘50-BOA’를 개발했다.

50-BOA는 단 하나의 저해제 농도만으로도 저해상수를 정확하게 추정할 수 있어, 실험 횟수를 크게 줄이면서도 오히려 정확도를 높인 획기적인 기법이다. 연구팀은 이 방법을 실제 약물 데이터에 적용해, 기존보다 75% 이상 적은 데이터만으로도 저해상수를 정확하게 추정해냈다.

또한, 누구나 쉽게 활용할 수 있도록 엑셀 기반의 사용자 친화적인 분석 소프트웨어도 개발자 플랫폼인 깃허브(https://github.com/Mathbiomed/50-BOA)에 함께 공개했다.

충남대 김상겸 교수는 “이번 연구는 수십 년간 정형화된 약물 실험 설계를 근본적으로 재검토하게 만들었다”며, “단순한 실험 효율 향상을 넘어, 약효와 부작용 예측의 정확도를 높일 수 있는 새로운 표준이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

또한, 우리 대학 김재경 교수는 “수학이 실험 설계를 바꾸고, 생명과학 분야의 연구 효율성과 재현성을 근본적으로 높일 수 있음을 보여주는 대표적 사례다”고 밝혔다.

이번 연구 논문은 우리 대학 융합인재학부 장형준 학사과정과 수리과학과 송윤민 박사가 공동 제1 저자로 참여하였고 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 2025년 6월 5일 자에 게재됐다.

※ 논문명 : Optimizing enzyme inhibition analysis: precise estimation with a single inhibitor concentration

※ 저자 정보 : 장형준 (KAIST 융합인재학부, 공동 제1 저자), 송윤민 (IBS 의생명수학그룹 (전 KAIST 수리과학과 소속), 공동 제1저자), 전장수(충남대 약대, 연구교수, 공동저자), 윤휘열(충남대 약대, 교수, 공동저자), 김상겸(충남대 약대, 교수, 교신저자), 김재경 (KAIST 수리과학과, 교신저자)

※ DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-60468-z

한편 이번 연구는 한국연구재단, 기초과학연구원, KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.16

조회수 2690

-

21개 화학반응 동시 분석..AI 신약 개발 판 바꾼다

임산부의 입덧 완화 목적으로 사용됐던 약물인 탈리도마이드(Thalidomide)는 생체 내에서는 광학 이성질체*의 특성으로 한쪽 이성질체는 진정 효과를 나타내지만, 다른 쪽은 기형 유발이라는 심각한 부작용을 일으킨다. 이런 예처럼, 신약 개발에서는 원하는 광학 이성질체만을 선택적으로 합성하는 정밀 유기합성 기술이 중요하다. 하지만, 여러 반응물을 동시에 분석하는 것 자체가 어려웠던 기존 방식을 극복하고, 우리 연구진이 세계 최초로 21종의 반응물을 동시에 정밀 분석하는 기술을 개발해, AI와 로봇을 활용하는 신약 개발에 획기적인 기여가 기대된다.

*광학 이성질체: 동일한 화학식을 가지며 거울상 관계에 있으면서 서로 겹칠 수 없는 비대칭 구조로 존재하는 분자 쌍을 말한다. 이는 왼손과 오른손처럼 형태는 유사하지만 포개어지지 않는 관계와 유사하다.

우리 대학 화학과 김현우 교수 연구팀이 인공지능 기반 자율합성* 시대에 적합한 혁신적인 광학이성질체 분석 기술을 개발했다고 16일 밝혔다. 이번 연구는 다수의 반응물을 동시에 투입해 진행하는 비대칭 촉매 반응을 고해상도 불소 핵자기공명분광기(19F NMR)를 활용해 정밀 분석한 세계 최초의 기술로, 신약 개발 및 촉매 최적화 등 다양한 분야에 획기적인 기여가 기대된다.

* 인공지능 기반 자율합성: 인공지능(AI)을 활용해 화학 물질 합성 과정을 자동화하고 최적화하는 첨단 기술로, 미래 실험실의 자동화 및 지능형 연구 환경을 구현할 핵심 요소로 주목받고 있다. AI가 실험 조건을 예측·조절하고 결과를 해석해 후속 실험을 스스로 설계함으로써 반복 실험 수행 시 인간 개입을 최소화해 연구 효율성과 혁신성을 크게 높인다.

현재 자율합성 시스템은 반응 설계부터 수행까지는 자동화가 가능하지만, 반응 결과 분석은 전통적 장비를 활용한 개별 처리 방식에 의존하고 있어 속도 저하와 병목 현상이 발생하며 고속 반복 실험에는 적합하지 않다는 문제점이 제기돼 왔다.

또한, 1990년대에 제안된 다기질 동시 스크리닝 기법은 반응 분석의 효율을 극대화할 전략으로 주목받았지만, 기존 크로마토그래피 기반 분석법의 한계로 인해 적용 가능한 기질 수가 제한적이었다. 특히 원하는 광학 이성질체만 선택하여 합성하는 비대칭 합성 반응에서는 10종 이상의 기질을 동시에 분석하는 것이 불가능에 가까웠다.

이러한 한계를 극복하기 위해, 연구팀은 다수의 반응물을 하나의 반응 용기에 투입하여 동시에 비대칭 촉매 반응을 수행한 뒤 불소 작용기를 생성물에 도입하고, 자체 개발한 카이랄 코발트 시약을 적용해 모든 광학 이성질체를 명확하게 정량 분석할 수 있는 불소 핵자기공명분광기(19F NMR) 기반 다기질 동시 스크리닝 기술을 구현했다.

연구팀은 19F NMR의 우수한 분해능과 민감도를 활용해, 21종 기질의 비대칭 합성 반응을 단일 반응 용기에서 동시에 수행하고 생성물의 수율과 광학 이성질체 비율을 별도의 분리 과정 없이 정량 측정하는 데 성공했다.

김현우 교수는 “여러 기질을 한 반응기에 넣고 비대칭 합성 반응을 동시에 수행하는 것은 누구나 할 수 있지만, 생성물 전체를 정확하게 분석하는 것은 지금까지 풀기 어려운 과제였다”며, “세계 최고 수준의 다기질 스크리닝 분석 기술을 구현함으로써 AI 기반 자율합성 플랫폼의 분석 역량 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이어 “이번 연구는 신약 개발에 필수적인 비대칭 촉매 반응의 효율성과 선택성을 신속히 검증할 수 있는 기술로, AI 기반 자율화 연구의 핵심 분석 도구로 활용될 전망이다”라고 밝혔다.

이번 연구에는 우리 대학 화학과 김동훈 석박통합과정 학생(제1 저자), 최경선 석박통합과정 학생(제2 저자) 가 참여했으며, 화학 분야 세계적 권위의 국제 학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 에 2025년 5월 27일 자 온라인 게재됐다.

※ 논문명: One-pot Multisubstrate Screening for Asymmetric Catalysis Enabled by 19F NMR-based Simultaneous Chiral Analysis

※ DOI: 10.1021/jacs.5c03446

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업, 비대칭 촉매반응 디자인센터, KAIST KC30 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

21개 화학반응 동시 분석..AI 신약 개발 판 바꾼다

임산부의 입덧 완화 목적으로 사용됐던 약물인 탈리도마이드(Thalidomide)는 생체 내에서는 광학 이성질체*의 특성으로 한쪽 이성질체는 진정 효과를 나타내지만, 다른 쪽은 기형 유발이라는 심각한 부작용을 일으킨다. 이런 예처럼, 신약 개발에서는 원하는 광학 이성질체만을 선택적으로 합성하는 정밀 유기합성 기술이 중요하다. 하지만, 여러 반응물을 동시에 분석하는 것 자체가 어려웠던 기존 방식을 극복하고, 우리 연구진이 세계 최초로 21종의 반응물을 동시에 정밀 분석하는 기술을 개발해, AI와 로봇을 활용하는 신약 개발에 획기적인 기여가 기대된다.

*광학 이성질체: 동일한 화학식을 가지며 거울상 관계에 있으면서 서로 겹칠 수 없는 비대칭 구조로 존재하는 분자 쌍을 말한다. 이는 왼손과 오른손처럼 형태는 유사하지만 포개어지지 않는 관계와 유사하다.

우리 대학 화학과 김현우 교수 연구팀이 인공지능 기반 자율합성* 시대에 적합한 혁신적인 광학이성질체 분석 기술을 개발했다고 16일 밝혔다. 이번 연구는 다수의 반응물을 동시에 투입해 진행하는 비대칭 촉매 반응을 고해상도 불소 핵자기공명분광기(19F NMR)를 활용해 정밀 분석한 세계 최초의 기술로, 신약 개발 및 촉매 최적화 등 다양한 분야에 획기적인 기여가 기대된다.

* 인공지능 기반 자율합성: 인공지능(AI)을 활용해 화학 물질 합성 과정을 자동화하고 최적화하는 첨단 기술로, 미래 실험실의 자동화 및 지능형 연구 환경을 구현할 핵심 요소로 주목받고 있다. AI가 실험 조건을 예측·조절하고 결과를 해석해 후속 실험을 스스로 설계함으로써 반복 실험 수행 시 인간 개입을 최소화해 연구 효율성과 혁신성을 크게 높인다.

현재 자율합성 시스템은 반응 설계부터 수행까지는 자동화가 가능하지만, 반응 결과 분석은 전통적 장비를 활용한 개별 처리 방식에 의존하고 있어 속도 저하와 병목 현상이 발생하며 고속 반복 실험에는 적합하지 않다는 문제점이 제기돼 왔다.

또한, 1990년대에 제안된 다기질 동시 스크리닝 기법은 반응 분석의 효율을 극대화할 전략으로 주목받았지만, 기존 크로마토그래피 기반 분석법의 한계로 인해 적용 가능한 기질 수가 제한적이었다. 특히 원하는 광학 이성질체만 선택하여 합성하는 비대칭 합성 반응에서는 10종 이상의 기질을 동시에 분석하는 것이 불가능에 가까웠다.

이러한 한계를 극복하기 위해, 연구팀은 다수의 반응물을 하나의 반응 용기에 투입하여 동시에 비대칭 촉매 반응을 수행한 뒤 불소 작용기를 생성물에 도입하고, 자체 개발한 카이랄 코발트 시약을 적용해 모든 광학 이성질체를 명확하게 정량 분석할 수 있는 불소 핵자기공명분광기(19F NMR) 기반 다기질 동시 스크리닝 기술을 구현했다.

연구팀은 19F NMR의 우수한 분해능과 민감도를 활용해, 21종 기질의 비대칭 합성 반응을 단일 반응 용기에서 동시에 수행하고 생성물의 수율과 광학 이성질체 비율을 별도의 분리 과정 없이 정량 측정하는 데 성공했다.

김현우 교수는 “여러 기질을 한 반응기에 넣고 비대칭 합성 반응을 동시에 수행하는 것은 누구나 할 수 있지만, 생성물 전체를 정확하게 분석하는 것은 지금까지 풀기 어려운 과제였다”며, “세계 최고 수준의 다기질 스크리닝 분석 기술을 구현함으로써 AI 기반 자율합성 플랫폼의 분석 역량 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이어 “이번 연구는 신약 개발에 필수적인 비대칭 촉매 반응의 효율성과 선택성을 신속히 검증할 수 있는 기술로, AI 기반 자율화 연구의 핵심 분석 도구로 활용될 전망이다”라고 밝혔다.

이번 연구에는 우리 대학 화학과 김동훈 석박통합과정 학생(제1 저자), 최경선 석박통합과정 학생(제2 저자) 가 참여했으며, 화학 분야 세계적 권위의 국제 학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 에 2025년 5월 27일 자 온라인 게재됐다.

※ 논문명: One-pot Multisubstrate Screening for Asymmetric Catalysis Enabled by 19F NMR-based Simultaneous Chiral Analysis

※ DOI: 10.1021/jacs.5c03446

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업, 비대칭 촉매반응 디자인센터, KAIST KC30 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.16

조회수 2918

-

이제 고해상도 분광기가 스마트폰에 쏙 들어간다

색은 빛의 파장이 인간의 눈에 인식되는 방식으로, 단순한 미적 요소를 넘어 물질의 성분이나 상태 같은 중요한 과학적 정보를 담고 있다. 분광기는 빛을 파장별로 분해해 물성을 분석하는 광학 장비로, 재료 분석, 화학 성분 검출, 생명과학 연구 등 다양한 과학 및 산업 분야에서 폭넓게 사용되고 있다. 기존의 고분해능 분광기는 크고 복잡해 일상 전반에 사용이 어려웠으나, 우리 연구진이 개발한 초소형 고해상도 분광기 덕분에 앞으로는 스마트폰이나 웨어러블 기기 속에서도 빛의 색 정보를 활용할 수 있을 전망이다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 이중층 무질서 메타표면*을 이용한 복원 기반 분광기 기술을 개발하는 데 성공했다고 13일 밝혔다.

*이중충 메타표면: 두 겹의 무질서한 나노 구조층을 통해 빛을 복잡하게 산란시켜, 파장별로 고유하고 예측 가능한 스페클 패턴을 만들어내는 혁신적 광학 소자

기존의 고분해능 분광기는 수십 센티미터 수준으로 폼 팩터가 크고, 정확도를 유지하기 위한 복잡한 교정 과정이 필요하다. 이는 근본적으로 무지개가 색을 분리하듯 빛의 파장을 빛의 진행 방향으로 분리하는 전통적인 분산 부품의 작동 원리에서 기인한다. 이 때문에, 빛의 색 정보가 일상 전반에 유용하게 활용될 수 있음에도 분광 기술은 실험실이나 산업 제조 현장 수준으로 그 활용성이 제한되고 있다.

연구팀은 빛의 색 정보를 빛의 진행 방향으로 일대일 대응시키는 회절격자나 프리즘을 사용하는 기존의 분광 패러다임에서 벗어나 설계된 무질서 구조를 광학 부품으로 활용하는 방식을 고안했다. 이때, ‘복잡한 무작위적 패턴(스페클*)’을 정확하게 구현하기 위해 수십-수백 나노미터 크기의 구조체를 활용해 빛의 전파 과정을 자유롭게 조절할 수 있는 메타표면을 활용하였다.

* 스페클: 여러 파면의 빛이 간섭해 만들어지는 불규칙한 밝기의 광 패턴

구체적으로, 이중층 무질서 메타표면을 구현해 파장 특이적인 방식으로 스페클 패턴을 생성하고, 카메라로 측정된 무작위 패턴을 보고 그 빛의 정밀한 색 정보(파장)를 복원 해내는 방식을 개발했다.

그 결과, 단 한 장의 영상 촬영만으로 손톱보다 작은(1cm 미만) 장치에서 1 나노미터(nm) 수준의 고해상도로 가시광-적외선 (440~1,300nm) 범대역의 빛을 정확하게 측정하는 신개념 분광기 기술을 개발하는 데 성공했다.

이번 연구에 제1 저자로 참여한 이동구 연구원은 “이번 기술은 상용 이미지 센서에 직접 통합된 방식으로 구현돼, 앞으로는 모바일 기기에 내장된 형태로 일상에서도 빛의 파장 정보를 손쉽게 취득하고 이용할 수 있을 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

장무석 교수는 “R(빨강), G(초록), B(파랑) 3가지 색 성분으로만 구분해서 인식되는 기존 RGB 삼색 기반 머신 비전 분야에서 한계를 뛰어넘는 기술로 활용 분야도 다양하다”며, “음식 성분 분석, 농작물 상태 진단, 피부 건강 측정, 환경 오염 감지, 바이오·의료 진단 등 실험실 수준의 기술을 일상 수준의 머신 비전 기술로 지평을 넓힌 기술로 다양한 활용 연구가 기대된다” 라고 말했다.

이어 “또한, 파장과 공간 정보를 고해상도로 동시에 기록하는 초분광 영상이나, 여러 파장의 빛들을 정밀하게 원하는 형태로 제어하는 3D 광집속 기술, 아주 짧은 시간 동안 일어나는 현상을 포착하는 초고속 이미징 기술 등 다양한 첨단 광학 기술로 확장도 가능하다”라고 밝혔다.

해당 연구 결과는 KAIST 바이오및뇌공학과 이동구 박사과정, 송국호 박사과정이 공동 제1 저자, 장무석 교수가 교신저자로 참여했으며 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스 (Science Advances)' 2025년 5월 28일 온라인판에 게재됐다.

※논문명 : Reconstructive spectrometer using double-layer disordered metasurfaces

※DOI: 10.1126/sciadv.adv2376

이번 연구는 삼성미래기술육성사업과 과학기술정보통신부 한국연구재단이 주관하는 우수신진연구자사업, 선도연구센터지원사업(ERC), 바이오·의료기술개발사업 사업의 지원을 받아 수행됐다.

이제 고해상도 분광기가 스마트폰에 쏙 들어간다

색은 빛의 파장이 인간의 눈에 인식되는 방식으로, 단순한 미적 요소를 넘어 물질의 성분이나 상태 같은 중요한 과학적 정보를 담고 있다. 분광기는 빛을 파장별로 분해해 물성을 분석하는 광학 장비로, 재료 분석, 화학 성분 검출, 생명과학 연구 등 다양한 과학 및 산업 분야에서 폭넓게 사용되고 있다. 기존의 고분해능 분광기는 크고 복잡해 일상 전반에 사용이 어려웠으나, 우리 연구진이 개발한 초소형 고해상도 분광기 덕분에 앞으로는 스마트폰이나 웨어러블 기기 속에서도 빛의 색 정보를 활용할 수 있을 전망이다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 이중층 무질서 메타표면*을 이용한 복원 기반 분광기 기술을 개발하는 데 성공했다고 13일 밝혔다.

*이중충 메타표면: 두 겹의 무질서한 나노 구조층을 통해 빛을 복잡하게 산란시켜, 파장별로 고유하고 예측 가능한 스페클 패턴을 만들어내는 혁신적 광학 소자

기존의 고분해능 분광기는 수십 센티미터 수준으로 폼 팩터가 크고, 정확도를 유지하기 위한 복잡한 교정 과정이 필요하다. 이는 근본적으로 무지개가 색을 분리하듯 빛의 파장을 빛의 진행 방향으로 분리하는 전통적인 분산 부품의 작동 원리에서 기인한다. 이 때문에, 빛의 색 정보가 일상 전반에 유용하게 활용될 수 있음에도 분광 기술은 실험실이나 산업 제조 현장 수준으로 그 활용성이 제한되고 있다.

연구팀은 빛의 색 정보를 빛의 진행 방향으로 일대일 대응시키는 회절격자나 프리즘을 사용하는 기존의 분광 패러다임에서 벗어나 설계된 무질서 구조를 광학 부품으로 활용하는 방식을 고안했다. 이때, ‘복잡한 무작위적 패턴(스페클*)’을 정확하게 구현하기 위해 수십-수백 나노미터 크기의 구조체를 활용해 빛의 전파 과정을 자유롭게 조절할 수 있는 메타표면을 활용하였다.

* 스페클: 여러 파면의 빛이 간섭해 만들어지는 불규칙한 밝기의 광 패턴

구체적으로, 이중층 무질서 메타표면을 구현해 파장 특이적인 방식으로 스페클 패턴을 생성하고, 카메라로 측정된 무작위 패턴을 보고 그 빛의 정밀한 색 정보(파장)를 복원 해내는 방식을 개발했다.

그 결과, 단 한 장의 영상 촬영만으로 손톱보다 작은(1cm 미만) 장치에서 1 나노미터(nm) 수준의 고해상도로 가시광-적외선 (440~1,300nm) 범대역의 빛을 정확하게 측정하는 신개념 분광기 기술을 개발하는 데 성공했다.

이번 연구에 제1 저자로 참여한 이동구 연구원은 “이번 기술은 상용 이미지 센서에 직접 통합된 방식으로 구현돼, 앞으로는 모바일 기기에 내장된 형태로 일상에서도 빛의 파장 정보를 손쉽게 취득하고 이용할 수 있을 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

장무석 교수는 “R(빨강), G(초록), B(파랑) 3가지 색 성분으로만 구분해서 인식되는 기존 RGB 삼색 기반 머신 비전 분야에서 한계를 뛰어넘는 기술로 활용 분야도 다양하다”며, “음식 성분 분석, 농작물 상태 진단, 피부 건강 측정, 환경 오염 감지, 바이오·의료 진단 등 실험실 수준의 기술을 일상 수준의 머신 비전 기술로 지평을 넓힌 기술로 다양한 활용 연구가 기대된다” 라고 말했다.

이어 “또한, 파장과 공간 정보를 고해상도로 동시에 기록하는 초분광 영상이나, 여러 파장의 빛들을 정밀하게 원하는 형태로 제어하는 3D 광집속 기술, 아주 짧은 시간 동안 일어나는 현상을 포착하는 초고속 이미징 기술 등 다양한 첨단 광학 기술로 확장도 가능하다”라고 밝혔다.

해당 연구 결과는 KAIST 바이오및뇌공학과 이동구 박사과정, 송국호 박사과정이 공동 제1 저자, 장무석 교수가 교신저자로 참여했으며 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스 (Science Advances)' 2025년 5월 28일 온라인판에 게재됐다.

※논문명 : Reconstructive spectrometer using double-layer disordered metasurfaces

※DOI: 10.1126/sciadv.adv2376

이번 연구는 삼성미래기술육성사업과 과학기술정보통신부 한국연구재단이 주관하는 우수신진연구자사업, 선도연구센터지원사업(ERC), 바이오·의료기술개발사업 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.13

조회수 1983

-

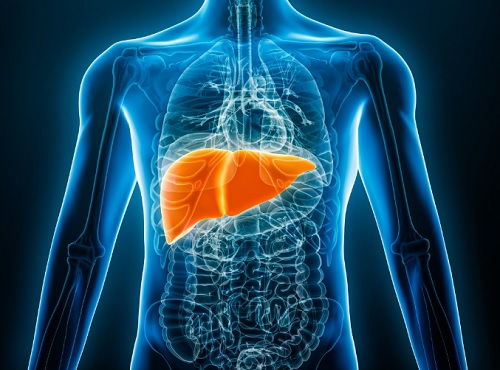

간 조직 속 노화 신호 미리 잡아 질병 예측한다

노화나 만성 질환은 장기간에 걸쳐 미세한 조직 변화가 서서히 축적되는 과정을 거치기 때문에, 장기 내 이러한 변화를 정량적으로 파악하고, 이를 질병 발병의 초기 신호와 연결하는 데에는 여전히 한계가 있다. 이에 우리 연구진이 조직 안에서 처음 문제가 생기는 국소적인 변화를 정확히 포착해, 질병을 더 빠르게 발견하고 예측하며, 맞춤형 치료 타깃을 설정하는 데 큰 도움이 될 플랫폼 기술을 개발하는 데 성공했다.

우리 대학 의과학대학원 박종은 교수, 한국생명공학연구원(KRIBB, 원장 권석윤) 노화융합연구단 김천아 박사 공동 연구팀이 노화 간 조직 내에서 국소적으로 발생하는 섬유화된 미세환경을 포착하고 이를 *단일세포 전사체 수준으로 정밀 분석*할 수 있는 ‘파이니-시퀀싱(FiNi-seq, Fibrotic Niche enrichment sequencing)’기술을 개발했다고 12일 밝혔다.

*단일세포 전사체 분석: 세포 하나하나가 어떤 유전자를 얼마나 활발히 사용하고 있는지를 측정하는 방법으로 세포별 병든 세포의 정체와 기능을 파악할 수 있게 해줌

연구진은 노화된 간 조직에서 조직 분해 저항성이 높은 영역을 물리적 성질을 통해 선별하는 방법을 통해, 재생이 지연되고 섬유화가 축적되는 초기 노화 미세환경을 선택적으로 농축하는 방법을 개발했다.

이 과정에서 기존의 단일세포 분석 기술로는 포착하기 어려웠던 섬유화 관련 혈관내피세포와 면역과 상호작용을 하는 섬유아세포, PD-1 고발현 CD8 T세포 등 면역 탈진세포를 고해상도로 확인할 수 있었다.

특히 연구진은 ‘FiNi-seq’ 기술을 통해 노화 간 조직 내 섬유화 부위에서 관찰되는 특정 세포들이 분비 인자를 통해 주변 환경을 이차적으로 노화시키고, 이로 인해 노화된 환경이 확장된다는 것을 확인했다.

또한, 혈관내피세포가 조직 고유의 정체성을 상실하고 선천면역 반응을 유도해 면역세포 유입을 촉진하는 메커니즘도 규명했다. 공간 전사체 분석을 통해 면역세포와 상호작용을 하는 섬유아세포의 공간적 분포를 정량화하고, 이들이 조직 재생, 염증 반응의 유도, 만성 섬유화로의 이행에 관여함을 밝혔다.

연구팀은 전사체와 후성유전체 정보를 얻어내는 멀티-오믹스* 데이터를 통합 분석해 노화된 간 조직의 미세환경과 이의 공간적 이질성을 정밀하게 해석했으며, 이러한 변화들이 간 내 혈관 구조와 어떻게 연결되는지 확인했다.

*멀티-오믹스(multi-omics): 유전자, 단백질, 대사물질, 세포 정보 등 생물체 내 다양한 생체 정보를 통합적으로 분석하는 방법

이번에 개발된 ‘FiNi-seq’ 기술은 섬유화를 유발하는 노화 과정을 포함해 대부분의 만성 간질환에서 병태생리적 신호를 고해상도로 포착하는 데 유용한 플랫폼으로 기대된다.

제1 저자인 의과학대학원 탁권용 박사는 서울성모병원 소화기내과의 간 전문의로, 의사과학자 양성 사업의 지원을 받아 우리 대학 의과학대학원에서 박사 학위를 수행하며 만성 간질환에서 가장 중요한 임상 예후 지표인 섬유화의 진행을 조기에 진단하고 치료할 수 있는 기반을 마련하기 위해 이번 연구를 설계했다. 공동 제 1 저자인 의과학대학원 박명선 박사과정생은 FiNi-seq 기술의 기술적 구현을, KRIBB 노화융합연구단의 김주연 박사과정생은 노화 조직의 이미징 분석을 담당하여 연구에 핵심적 역할을 수행했다.

KRIBB 김천아 박사는 “이번 연구를 통해 노화 간 조직에서 관찰되는 섬유화된 미세환경의 세포 구성과 공간적 특성을 단일세포 수준에서 정밀하게 규명할 수 있었다”고 말했다.

의과학대학원 박종은 교수는 “노화 및 만성질환 초기 단계에서 발생하는 섬세한 변화를 조기에 포착할 수 있는 분석 기술로서, 향후 효과적인 치료 지점을 찾는데 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 다양한 간질환 모델뿐만 아니라 폐, 신장 등 다른 장기의 만성 질환 연구로 확장해서 진행할 예정이다”라고 밝혔다.

이 연구는 의과학대학원 탁권용 박사, KRIBB 박사과정 김주연 연구원, 우리 대학 박사과정 박명선 학생이 제1 공동저자로 국제 학술지 ‘네이처 에이징(Nature Aging)’ 2025년 5월 5일 자에 게재됐다.

※논문제목: Quasi-spatial single-cell transcriptome based on physical tissue properties defines early aging associated niche in liver

※DOI: https://doi.org/10.1038/s43587-025-00857-7

이번 연구는 한국연구재단, 한국보건산업진흥원(KHIDI), 한국생명공학연구원KRIBB, KIST, 포스코사이언스펠로우십, 융합형의사과학자 양성사업 등 국내 여러 기관의 지원을 받아 수행됐다.

간 조직 속 노화 신호 미리 잡아 질병 예측한다

노화나 만성 질환은 장기간에 걸쳐 미세한 조직 변화가 서서히 축적되는 과정을 거치기 때문에, 장기 내 이러한 변화를 정량적으로 파악하고, 이를 질병 발병의 초기 신호와 연결하는 데에는 여전히 한계가 있다. 이에 우리 연구진이 조직 안에서 처음 문제가 생기는 국소적인 변화를 정확히 포착해, 질병을 더 빠르게 발견하고 예측하며, 맞춤형 치료 타깃을 설정하는 데 큰 도움이 될 플랫폼 기술을 개발하는 데 성공했다.

우리 대학 의과학대학원 박종은 교수, 한국생명공학연구원(KRIBB, 원장 권석윤) 노화융합연구단 김천아 박사 공동 연구팀이 노화 간 조직 내에서 국소적으로 발생하는 섬유화된 미세환경을 포착하고 이를 *단일세포 전사체 수준으로 정밀 분석*할 수 있는 ‘파이니-시퀀싱(FiNi-seq, Fibrotic Niche enrichment sequencing)’기술을 개발했다고 12일 밝혔다.

*단일세포 전사체 분석: 세포 하나하나가 어떤 유전자를 얼마나 활발히 사용하고 있는지를 측정하는 방법으로 세포별 병든 세포의 정체와 기능을 파악할 수 있게 해줌

연구진은 노화된 간 조직에서 조직 분해 저항성이 높은 영역을 물리적 성질을 통해 선별하는 방법을 통해, 재생이 지연되고 섬유화가 축적되는 초기 노화 미세환경을 선택적으로 농축하는 방법을 개발했다.

이 과정에서 기존의 단일세포 분석 기술로는 포착하기 어려웠던 섬유화 관련 혈관내피세포와 면역과 상호작용을 하는 섬유아세포, PD-1 고발현 CD8 T세포 등 면역 탈진세포를 고해상도로 확인할 수 있었다.

특히 연구진은 ‘FiNi-seq’ 기술을 통해 노화 간 조직 내 섬유화 부위에서 관찰되는 특정 세포들이 분비 인자를 통해 주변 환경을 이차적으로 노화시키고, 이로 인해 노화된 환경이 확장된다는 것을 확인했다.

또한, 혈관내피세포가 조직 고유의 정체성을 상실하고 선천면역 반응을 유도해 면역세포 유입을 촉진하는 메커니즘도 규명했다. 공간 전사체 분석을 통해 면역세포와 상호작용을 하는 섬유아세포의 공간적 분포를 정량화하고, 이들이 조직 재생, 염증 반응의 유도, 만성 섬유화로의 이행에 관여함을 밝혔다.

연구팀은 전사체와 후성유전체 정보를 얻어내는 멀티-오믹스* 데이터를 통합 분석해 노화된 간 조직의 미세환경과 이의 공간적 이질성을 정밀하게 해석했으며, 이러한 변화들이 간 내 혈관 구조와 어떻게 연결되는지 확인했다.

*멀티-오믹스(multi-omics): 유전자, 단백질, 대사물질, 세포 정보 등 생물체 내 다양한 생체 정보를 통합적으로 분석하는 방법

이번에 개발된 ‘FiNi-seq’ 기술은 섬유화를 유발하는 노화 과정을 포함해 대부분의 만성 간질환에서 병태생리적 신호를 고해상도로 포착하는 데 유용한 플랫폼으로 기대된다.

제1 저자인 의과학대학원 탁권용 박사는 서울성모병원 소화기내과의 간 전문의로, 의사과학자 양성 사업의 지원을 받아 우리 대학 의과학대학원에서 박사 학위를 수행하며 만성 간질환에서 가장 중요한 임상 예후 지표인 섬유화의 진행을 조기에 진단하고 치료할 수 있는 기반을 마련하기 위해 이번 연구를 설계했다. 공동 제 1 저자인 의과학대학원 박명선 박사과정생은 FiNi-seq 기술의 기술적 구현을, KRIBB 노화융합연구단의 김주연 박사과정생은 노화 조직의 이미징 분석을 담당하여 연구에 핵심적 역할을 수행했다.

KRIBB 김천아 박사는 “이번 연구를 통해 노화 간 조직에서 관찰되는 섬유화된 미세환경의 세포 구성과 공간적 특성을 단일세포 수준에서 정밀하게 규명할 수 있었다”고 말했다.

의과학대학원 박종은 교수는 “노화 및 만성질환 초기 단계에서 발생하는 섬세한 변화를 조기에 포착할 수 있는 분석 기술로서, 향후 효과적인 치료 지점을 찾는데 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 다양한 간질환 모델뿐만 아니라 폐, 신장 등 다른 장기의 만성 질환 연구로 확장해서 진행할 예정이다”라고 밝혔다.

이 연구는 의과학대학원 탁권용 박사, KRIBB 박사과정 김주연 연구원, 우리 대학 박사과정 박명선 학생이 제1 공동저자로 국제 학술지 ‘네이처 에이징(Nature Aging)’ 2025년 5월 5일 자에 게재됐다.

※논문제목: Quasi-spatial single-cell transcriptome based on physical tissue properties defines early aging associated niche in liver

※DOI: https://doi.org/10.1038/s43587-025-00857-7

이번 연구는 한국연구재단, 한국보건산업진흥원(KHIDI), 한국생명공학연구원KRIBB, KIST, 포스코사이언스펠로우십, 융합형의사과학자 양성사업 등 국내 여러 기관의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.12

조회수 1714

가벼운 숨결·압력·소리까지 감지, 맞춤형 촉각 센서 개발

로봇이 물체를 잡을 때나, 의료기기가 몸의 맥박을 감지할 때 촉각 센서는 손끝처럼 ‘눌림’을 느끼는 기술이다. 기존 센서들은 반응이 느리거나 여러 번 쓰면 정확도가 떨어지는 단점이 있었는데, 한국 연구진이 가벼운 숨결, 압력, 소리까지 정확하고 빠르게 감지할 수 있어, 일상적인 움직임부터 의료용 진단까지 폭넓게 사용할 수 있는 센서를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 국가과학기술연구회(NST, 이사장 김영식) 산하 한국전자통신연구원(ETRI, 원장 방승찬)과의 공동연구를 통해 기존 촉각 센서 기술의 구조적 한계를 극복한 혁신적 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

이번 공동연구의 핵심은 ‘열성형 기반 3차원 전자 구조(Thermoformed 3D Electronics, T3DE)’를 적용해 유연성과 정밀성, 반복 내구성을 동시에 확보한 맞춤형 촉각 센서를 구현한 것이다.

특히, 소프트 엘라스토머(고무, 실리콘 등 쭉 늘렸다가 놓으면 다시 원래 모양으로 돌아오는 재료) 기반 센서가 갖는 느린 응답속도, 높은 히스테리시스*, 크립(오랫동안 힘을 가했을 때 재료가 천천히 변형되는 현상) 오차 등 구조적 문제를 극복하면서도 다양한 환경에서 정밀하게 작동하는 플랫폼으로 주목받고 있다.

* 히스테리시스(Hysteresis): 한 번 받았던 힘이나 변화가 기억처럼 남아서, 똑같은 자극을 주더라도 항상 같은 결과가 나오지 않는 현상

T3DE 센서는 2차원 필름 위에 정밀하게 전극을 형성한 후, 열과 압력을 가해 3차원 구조로 성형하는 과정을 통해 제작된다. 특히 센서 상부의 전극과 지지 다리 구조는 목적에 따라 기계적 물성을 조절할 수 있도록 설계되어 있으며, 지지 다리의 두께, 길이, 개수 등 미세한 구조 매개변수를 조정함으로써 센서의 영률(Young’s modulus)*을 10Pa에서 1MPa까지 폭넓게 설정할 수 있다. 이 수치는 피부, 근육, 힘줄 등의 생체조직과 유사한 수준으로, 실제 생체 인터페이스용 센서로도 유용하다.

* 영률(Young’s modulus): 재료의 강성을 나타내는 지표로, 이번 연구에서는 다양한 생체조직과 일치하는 수준까지 조절 가능함

이번에 개발된 T3DE 센서는 공기를 유전체로 활용해 전력 소비를 줄이는 동시에, 민감도, 응답속도, 온도 안정성, 반복 정밀도 측면에서도 우수한 성능을 보였다.

실험 결과, 해당 센서는 △민감도 5,884 kPa⁻¹ △응답속도 0.1ms(1,000분의 1초보다 짧은 시간) △히스테리시스 0.5% 이하 △5,000회 반복 측정에서도 정밀도 99.9% 이상을 유지하는 내구성을 입증했다.

연구팀은 이 센서를 활용해 고해상도 40×70 배열하여, 총 2,800개의 센서를 촘촘히 구성, 운동 중 발바닥의 압력 분포를 실시간 시각화하고, 손목 맥박 측정을 통한 혈관 건강 상태 평가 가능성도 확인했다. 또한, 상용 음향 센서 수준의 소리 감지 실험에서도 성공적인 결과를 얻었다. 즉, 이 센서는 발바닥 압력, 맥박, 소리까지 매우 정확하고 빠르게 측정할 수 있어서 운동, 건강, 소리 감지 등 다양한 분야에 활용될 수 있다.

T3DE 기술은 증강현실(AR) 기반 외과 수술 훈련 시스템에도 적용됐다. 각 센서 요소마다 서로 다른 영률을 부여해 실제 생체조직과 유사한 강성을 구현했으며, 수술 절개 시 가해지는 압력 강도에 따라 시각·촉각 피드백을 동시에 제공하고, 너무 깊이 베거나, 위험한 부위를 건드리면 실시간 위험 경고 기능까지 갖춘 시스템이 구현되었다. 이는 의료 교육의 몰입도와 정확성을 획기적으로 향상할 수 있는 기술로 평가된다.

우리 대학 박인규 교수는 “이 센서는 설계 단계에서부터 정밀하게 조절할 수 있어 다양한 환경에서도 안정적으로 작동한다”며, “일상생활은 물론 의료, 재활, 가상현실 등 다양한 분야에서 쓸 수 있을 것”이라고 밝혔다.

본 연구는 ETRI 최중락 박사, KAIST 한찬규 석사, 이돈호 박사과정이 공동 제1저자로 참여했으며, 박인규 교수가 전체 연구를 총괄했다. 연구 결과는 세계적 권위의 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 2025년 5월호에 게재됐으며, 해당 논문은 사이언스 어드밴시스 공식 SNS 채널(Facebook, Twitter)을 통해 전 세계에 소개되기도 했다.

※ 논문명: Thermoforming 2D films into 3D electronics for high-performance, customizable tactile sensing

※ DOI: 10.1126/sciadv.adv0057

이번 연구는 산업통상자원부, 한국연구재단, 한국산업기술평가관리원의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.23 조회수 1538

가벼운 숨결·압력·소리까지 감지, 맞춤형 촉각 센서 개발

로봇이 물체를 잡을 때나, 의료기기가 몸의 맥박을 감지할 때 촉각 센서는 손끝처럼 ‘눌림’을 느끼는 기술이다. 기존 센서들은 반응이 느리거나 여러 번 쓰면 정확도가 떨어지는 단점이 있었는데, 한국 연구진이 가벼운 숨결, 압력, 소리까지 정확하고 빠르게 감지할 수 있어, 일상적인 움직임부터 의료용 진단까지 폭넓게 사용할 수 있는 센서를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 국가과학기술연구회(NST, 이사장 김영식) 산하 한국전자통신연구원(ETRI, 원장 방승찬)과의 공동연구를 통해 기존 촉각 센서 기술의 구조적 한계를 극복한 혁신적 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

이번 공동연구의 핵심은 ‘열성형 기반 3차원 전자 구조(Thermoformed 3D Electronics, T3DE)’를 적용해 유연성과 정밀성, 반복 내구성을 동시에 확보한 맞춤형 촉각 센서를 구현한 것이다.

특히, 소프트 엘라스토머(고무, 실리콘 등 쭉 늘렸다가 놓으면 다시 원래 모양으로 돌아오는 재료) 기반 센서가 갖는 느린 응답속도, 높은 히스테리시스*, 크립(오랫동안 힘을 가했을 때 재료가 천천히 변형되는 현상) 오차 등 구조적 문제를 극복하면서도 다양한 환경에서 정밀하게 작동하는 플랫폼으로 주목받고 있다.

* 히스테리시스(Hysteresis): 한 번 받았던 힘이나 변화가 기억처럼 남아서, 똑같은 자극을 주더라도 항상 같은 결과가 나오지 않는 현상

T3DE 센서는 2차원 필름 위에 정밀하게 전극을 형성한 후, 열과 압력을 가해 3차원 구조로 성형하는 과정을 통해 제작된다. 특히 센서 상부의 전극과 지지 다리 구조는 목적에 따라 기계적 물성을 조절할 수 있도록 설계되어 있으며, 지지 다리의 두께, 길이, 개수 등 미세한 구조 매개변수를 조정함으로써 센서의 영률(Young’s modulus)*을 10Pa에서 1MPa까지 폭넓게 설정할 수 있다. 이 수치는 피부, 근육, 힘줄 등의 생체조직과 유사한 수준으로, 실제 생체 인터페이스용 센서로도 유용하다.

* 영률(Young’s modulus): 재료의 강성을 나타내는 지표로, 이번 연구에서는 다양한 생체조직과 일치하는 수준까지 조절 가능함

이번에 개발된 T3DE 센서는 공기를 유전체로 활용해 전력 소비를 줄이는 동시에, 민감도, 응답속도, 온도 안정성, 반복 정밀도 측면에서도 우수한 성능을 보였다.

실험 결과, 해당 센서는 △민감도 5,884 kPa⁻¹ △응답속도 0.1ms(1,000분의 1초보다 짧은 시간) △히스테리시스 0.5% 이하 △5,000회 반복 측정에서도 정밀도 99.9% 이상을 유지하는 내구성을 입증했다.

연구팀은 이 센서를 활용해 고해상도 40×70 배열하여, 총 2,800개의 센서를 촘촘히 구성, 운동 중 발바닥의 압력 분포를 실시간 시각화하고, 손목 맥박 측정을 통한 혈관 건강 상태 평가 가능성도 확인했다. 또한, 상용 음향 센서 수준의 소리 감지 실험에서도 성공적인 결과를 얻었다. 즉, 이 센서는 발바닥 압력, 맥박, 소리까지 매우 정확하고 빠르게 측정할 수 있어서 운동, 건강, 소리 감지 등 다양한 분야에 활용될 수 있다.

T3DE 기술은 증강현실(AR) 기반 외과 수술 훈련 시스템에도 적용됐다. 각 센서 요소마다 서로 다른 영률을 부여해 실제 생체조직과 유사한 강성을 구현했으며, 수술 절개 시 가해지는 압력 강도에 따라 시각·촉각 피드백을 동시에 제공하고, 너무 깊이 베거나, 위험한 부위를 건드리면 실시간 위험 경고 기능까지 갖춘 시스템이 구현되었다. 이는 의료 교육의 몰입도와 정확성을 획기적으로 향상할 수 있는 기술로 평가된다.

우리 대학 박인규 교수는 “이 센서는 설계 단계에서부터 정밀하게 조절할 수 있어 다양한 환경에서도 안정적으로 작동한다”며, “일상생활은 물론 의료, 재활, 가상현실 등 다양한 분야에서 쓸 수 있을 것”이라고 밝혔다.

본 연구는 ETRI 최중락 박사, KAIST 한찬규 석사, 이돈호 박사과정이 공동 제1저자로 참여했으며, 박인규 교수가 전체 연구를 총괄했다. 연구 결과는 세계적 권위의 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 2025년 5월호에 게재됐으며, 해당 논문은 사이언스 어드밴시스 공식 SNS 채널(Facebook, Twitter)을 통해 전 세계에 소개되기도 했다.

※ 논문명: Thermoforming 2D films into 3D electronics for high-performance, customizable tactile sensing

※ DOI: 10.1126/sciadv.adv0057

이번 연구는 산업통상자원부, 한국연구재단, 한국산업기술평가관리원의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.23 조회수 1538 정보보호대학원, 청소년 대상 ‘2025 HackQuest’ 교육형 해킹대회 개최

AI 융복합 산업 시대에 사이버 보안이 핵심 경쟁력으로 주목받는 가운데, 청소년을 위한 배움과 성장을 중심으로 한 ‘교육형 해킹대회’인 ‘2025 HackQuest’가 개최된다.

이번 대회는 과학기술정보통신부·한국인터넷진흥원이 2024년 선정한 KAIST 정보보호특성화대학(책임교수 차상길)과 세계 20위권 보안 연구 실적을 보유한 KAIST 정보보호대학원이 공동 주관한다.

기존 해킹대회는 실력 상위권 학생들의 점수 경쟁에 초점을 맞추는 경향이 있어, 정보보안에 처음 입문하는 청소년들에게는 대회 참가는 물론, 체계적인 학습 기회도 제한적이었다.

반면 HackQuest는 입문자도 부담 없이 참여할 수 있도록 난이도를 조정하고, 단계별 커리큘럼과 학습 자료, 상세한 해설을 제공해 실전 문제 해결 능력과 보안 지식을 동시에 습득할 수 있도록 구성됐다. 아울러 도전 의식과 역량을 갖춘 참가자들의 성취욕도 함께 만족시킬 수 있도록 설계되었다.

HackQuest 관계자는 “이번 대회는 단순한 경쟁이 아니라, 미래 사이버 보안 전문가로 성장할 수 있는 기반을 마련하는 데 목적이 있다”면서, “청소년들이 정보보안의 기초를 탄탄히 다지고, 흥미를 이어갈 수 있도록 돕는 것이 가장 중요한 목표”라고 밝혔다.

예선은 7월 5일부터 13일까지 온라인으로 진행되고, 본선은 8월 25일 KAIST 본원(장소: N1빌딩 1층)에서 열리며, 예선 우수자에게는 본선 진출 자격과 우수 수료증이 수여되며, 본선 수상자에게는 순위에 따라 시상이 이루어질 예정이다.

본 대회는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국인터넷진흥원의 지원을 받아 운영되며, 2007년 1월 1일 이후 출생한 초·중·고등학생 또는 이에 준하는 자격을 가진 학생이라면 누구나 온라인으로 참가를 신청할 수 있다.

자세한 내용은 대회 홈페이지((https://hackquest.kaist.ac.kr))에서 확인할 수 있다.

2025.06.20 조회수 1194

정보보호대학원, 청소년 대상 ‘2025 HackQuest’ 교육형 해킹대회 개최

AI 융복합 산업 시대에 사이버 보안이 핵심 경쟁력으로 주목받는 가운데, 청소년을 위한 배움과 성장을 중심으로 한 ‘교육형 해킹대회’인 ‘2025 HackQuest’가 개최된다.

이번 대회는 과학기술정보통신부·한국인터넷진흥원이 2024년 선정한 KAIST 정보보호특성화대학(책임교수 차상길)과 세계 20위권 보안 연구 실적을 보유한 KAIST 정보보호대학원이 공동 주관한다.

기존 해킹대회는 실력 상위권 학생들의 점수 경쟁에 초점을 맞추는 경향이 있어, 정보보안에 처음 입문하는 청소년들에게는 대회 참가는 물론, 체계적인 학습 기회도 제한적이었다.

반면 HackQuest는 입문자도 부담 없이 참여할 수 있도록 난이도를 조정하고, 단계별 커리큘럼과 학습 자료, 상세한 해설을 제공해 실전 문제 해결 능력과 보안 지식을 동시에 습득할 수 있도록 구성됐다. 아울러 도전 의식과 역량을 갖춘 참가자들의 성취욕도 함께 만족시킬 수 있도록 설계되었다.

HackQuest 관계자는 “이번 대회는 단순한 경쟁이 아니라, 미래 사이버 보안 전문가로 성장할 수 있는 기반을 마련하는 데 목적이 있다”면서, “청소년들이 정보보안의 기초를 탄탄히 다지고, 흥미를 이어갈 수 있도록 돕는 것이 가장 중요한 목표”라고 밝혔다.

예선은 7월 5일부터 13일까지 온라인으로 진행되고, 본선은 8월 25일 KAIST 본원(장소: N1빌딩 1층)에서 열리며, 예선 우수자에게는 본선 진출 자격과 우수 수료증이 수여되며, 본선 수상자에게는 순위에 따라 시상이 이루어질 예정이다.

본 대회는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국인터넷진흥원의 지원을 받아 운영되며, 2007년 1월 1일 이후 출생한 초·중·고등학생 또는 이에 준하는 자격을 가진 학생이라면 누구나 온라인으로 참가를 신청할 수 있다.

자세한 내용은 대회 홈페이지((https://hackquest.kaist.ac.kr))에서 확인할 수 있다.

2025.06.20 조회수 1194 이상엽 특훈교수, 2025 세계적 대사공학상 수상

우리 대학 연구부총장이자 특훈교수인 이상엽 교수가 국제대사공학회(IMES, International Metabolic Engineering Society)의 ‘2025 그레고리 N. 스테파노폴로스 대사공학상’을 수상했다고 20일 밝혔다. 이 교수는 6월 15일부터 19일까지 덴마크 코펜하겐에서 개최되는 제16회 대사공학학회(ME16)에서 수상 기념 강연을 진행했다.

이 상은 대사공학의 창시자 중 한 명으로 널리 알려진 그레고리 스테파노폴로스 박사의 업적을 기리기 위해 미국화학공학회(AIChE, American Institute of Chemical Engineers) 재단과 동료 및 지인들의 기부로 제정됐으며, 대사공학 분야의 기초연구를 성공적으로 사업화하거나, 대사 경로의 정량적 분석 및 설계, 모델링에 탁월한 공헌을 한 과학자에게 2년마다 수여된다.

이상엽 교수는 770편 이상의 저널 논문과 860건 이상의 특허를 보유하고 있으며, 그의 대사공학 및 생명화학공학 분야에서의 선도적인 연구는 전 세계적으로 높은 평가를 받고 있다.

이 교수는 31년간 KAIST 교수로 재직하면서, 대사공학 기반의 다양한 기술과 전략을 개발했고, 이를 활용해 벌크 화학물질, 고분자, 천연물, 의약품, 건강기능식품 등을 생산하는 기술들을 산업체에 기술 이전했다. 직접 창업도 했고, 다양한 기업들과의 자문 활동도 활발히 진행 중이다.

국제대사공학회(IMES)에서는 대사공학에 대해 미생물이나 세포의 대사경로를 조작해 유용한 물질(의약품, 바이오연료, 화학제품 등)을 생산하고, 시스템 생물학, 합성생물학, 컴퓨터 모델링 등의 도구를 활용하며 생물 기반 공정의 경제성 및 지속가능성 향상을 목표로 하고 있다.

또한, 이 교수는 2008년도에 대사공학 분야 국제적 대표 상인 머크 대사공학상(Merck Metabolic Engineering Award), 2018년에는 에너지 분야 노벨상으로 불리우는 에니상(Eni Award)를 이태리 대통령으로부터 수상한 바 있다.

이상엽 교수는 “대사공학은 현재와 미래의 생명공학을 선도하는 학문이다. 바이오 기반 경제로의 전환이 가속화되고 있는 시점에 이 뜻깊은 상을 받게 되어 매우 영광이다. 학생들과 동료 연구자들과 함께 수많은 특허를 창출하고 산업계로 기술을 이전하였으며, 바이오연료 및 상처 치유, 화장품 분야의 창업도 이뤄졌다. 앞으로도 기초연구와 기술 상용화를 모두 아우르는 연구를 지속해 나가겠다”라고 소감을 밝혔다.

한편, ‘국제대사공학회(IMES)’는 미국화학공학회 산하의 전문 학회로 대사공학을 통해 의약품, 식품첨가물, 화학물질, 연료 등 다양한 바이오 기반 제품의 생산을 가능하게 하는 것을 목표로 하는 학회로, 2년마다 열리는 대사공학학회(Metabolic Engineering Conference)를 통해 연구자들이 지식을 교류하고 협력할 기회를 제공하고 있다.

2025.06.20 조회수 1231

이상엽 특훈교수, 2025 세계적 대사공학상 수상

우리 대학 연구부총장이자 특훈교수인 이상엽 교수가 국제대사공학회(IMES, International Metabolic Engineering Society)의 ‘2025 그레고리 N. 스테파노폴로스 대사공학상’을 수상했다고 20일 밝혔다. 이 교수는 6월 15일부터 19일까지 덴마크 코펜하겐에서 개최되는 제16회 대사공학학회(ME16)에서 수상 기념 강연을 진행했다.

이 상은 대사공학의 창시자 중 한 명으로 널리 알려진 그레고리 스테파노폴로스 박사의 업적을 기리기 위해 미국화학공학회(AIChE, American Institute of Chemical Engineers) 재단과 동료 및 지인들의 기부로 제정됐으며, 대사공학 분야의 기초연구를 성공적으로 사업화하거나, 대사 경로의 정량적 분석 및 설계, 모델링에 탁월한 공헌을 한 과학자에게 2년마다 수여된다.

이상엽 교수는 770편 이상의 저널 논문과 860건 이상의 특허를 보유하고 있으며, 그의 대사공학 및 생명화학공학 분야에서의 선도적인 연구는 전 세계적으로 높은 평가를 받고 있다.

이 교수는 31년간 KAIST 교수로 재직하면서, 대사공학 기반의 다양한 기술과 전략을 개발했고, 이를 활용해 벌크 화학물질, 고분자, 천연물, 의약품, 건강기능식품 등을 생산하는 기술들을 산업체에 기술 이전했다. 직접 창업도 했고, 다양한 기업들과의 자문 활동도 활발히 진행 중이다.

국제대사공학회(IMES)에서는 대사공학에 대해 미생물이나 세포의 대사경로를 조작해 유용한 물질(의약품, 바이오연료, 화학제품 등)을 생산하고, 시스템 생물학, 합성생물학, 컴퓨터 모델링 등의 도구를 활용하며 생물 기반 공정의 경제성 및 지속가능성 향상을 목표로 하고 있다.

또한, 이 교수는 2008년도에 대사공학 분야 국제적 대표 상인 머크 대사공학상(Merck Metabolic Engineering Award), 2018년에는 에너지 분야 노벨상으로 불리우는 에니상(Eni Award)를 이태리 대통령으로부터 수상한 바 있다.

이상엽 교수는 “대사공학은 현재와 미래의 생명공학을 선도하는 학문이다. 바이오 기반 경제로의 전환이 가속화되고 있는 시점에 이 뜻깊은 상을 받게 되어 매우 영광이다. 학생들과 동료 연구자들과 함께 수많은 특허를 창출하고 산업계로 기술을 이전하였으며, 바이오연료 및 상처 치유, 화장품 분야의 창업도 이뤄졌다. 앞으로도 기초연구와 기술 상용화를 모두 아우르는 연구를 지속해 나가겠다”라고 소감을 밝혔다.

한편, ‘국제대사공학회(IMES)’는 미국화학공학회 산하의 전문 학회로 대사공학을 통해 의약품, 식품첨가물, 화학물질, 연료 등 다양한 바이오 기반 제품의 생산을 가능하게 하는 것을 목표로 하는 학회로, 2년마다 열리는 대사공학학회(Metabolic Engineering Conference)를 통해 연구자들이 지식을 교류하고 협력할 기회를 제공하고 있다.

2025.06.20 조회수 1231 ‘뻔하지 않은 창의적인 의자’그리는 AI 기술 개발

최근 텍스트 기반 이미지 생성 모델은 자연어로 제공된 설명만으로도 고해상도·고품질 이미지를 자동 생성할 수 있다. 하지만, 대표적인 예인 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion) 모델에서 ‘창의적인’이라는 텍스트를 입력했을 경우, 창의적인 이미지 생성은 아직은 제한적인 수준이다. KAIST 연구진이 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion) 등 텍스트 기반 이미지 생성 모델에 별도 학습 없이 창의성을 강화할 수 있는 기술을 개발해, 예컨대 뻔하지 않은 창의적인 의자 디자인도 인공지능이 스스로 그려낼 수 있게 됐다.

우리 대학 김재철AI대학원 최재식 교수 연구팀이 네이버(NAVER) AI Lab과 공동 연구를 통해, 추가적 학습 없이 인공지능(AI) 생성 모델의 창의적 생성을 강화하는 기술을 개발했다.

최 교수 연구팀은 텍스트 기반 이미지 생성 모델의 내부 특징 맵을 증폭해 창의적 생성을 강화하는 기술을 개발했다. 또한, 모델 내부의 얕은 블록들이 창의적 생성에 중요한 역할을 한다는 것을 발견하고, 특징 맵을 주파수 영역으로 변환 후, 높은 주파수 영역에 해당하는 부분의 값을 증폭하면 노이즈나 작게 조각난 색깔 패턴의 형태를 유발하는 것을 확인했다. 이에 따라, 연구팀은 얕은 블록의 낮은 주파수 영역을 증폭함으로써 효과적으로 창의적 생성을 강화할 수 있음을 보였다.

연구팀은 창의성을 정의하는 두 가지 핵심 요소인 독창성과 유용성을 모두 고려해, 생성 모델 내부의 각 블록 별로 최적의 증폭 값을 자동으로 선택하는 알고리즘을 제시했다.

개발된 알고리즘을 통해 사전 학습된 스테이블 디퓨전 모델의 내부 특징 맵을 적절히 증폭해 추가적인 분류 데이터나 학습 없이 창의적 생성을 강화할 수 있었다.

연구팀은 개발된 알고리즘을 사용하면 기존 모델 대비 더욱 참신하면서도 유용성이 크게 저하되지 않은 이미지를 생성할 수 있음을 다양한 측정치를 활용해 정량적으로 입증했다.

특히, 스테이블 디퓨전 XL(SDXL) 모델의 이미지 생성 속도를 대폭 향상하기 위해 개발된 SDXL-Turbo 모델에서 발생하는 모드 붕괴 문제를 완화함으로써 이미지 다양성이 증가한 것을 확인했다. 나아가, 사용자 연구를 통해 사람이 직접 평가했을 때도 기존 방법에 비해 유용성 대비 참신성이 크게 향상됨을 입증했다.

공동 제1 저자인 KAIST 한지연, 권다희 박사과정은 "생성 모델을 새로 학습하거나 미세조정 학습하지 않고 생성 모델의 창의적인 생성을 강화하는 최초의 방법론ˮ이라며 "학습된 인공지능 생성 모델 내부에 잠재된 창의성을 특징 맵 조작을 통해 강화할 수 있음을 보였다ˮ 라고 말했다.

이어 “이번 연구는 기존 학습된 모델에서도 텍스트만으로 창의적 이미지를 손쉽게 생성할 수 있게 됐으며, 이를 통해 창의적인 상품 디자인 등 다양한 분야에서 새로운 영감을 제공하고, 인공지능 모델이 창의적 생태계에서 실질적으로 유용하게 활용될 수 있도록 기여할 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

KAIST 김재철AI대학원 한지연 박사과정과 권다희 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `국제 컴퓨터 비전 및 패턴인식 학술대회 (IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR)’에서 6월 15일 발표됐다.

※논문명 : Enhancing Creative Generation on Stable Diffusion-based Models

※DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.23538

한편 이번 연구는 KAIST-네이버 초창의적 AI 연구센터, 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받은 혁신성장동력프로젝트 설명가능인공지능, AI 연구거점 프로젝트, 점차 강화되고 있는 윤리 정책에 발맞춰 유연하게 진화하는 인공지능 기술 개발 연구 및 KAIST 인공지능 대학원 프로그램과제의 지원을 받았고 방위사업청과 국방과학연구소의 지원으로 KAIST 미래 국방 인공지능 특화연구센터에서 수행됐다.

2025.06.19 조회수 1366

‘뻔하지 않은 창의적인 의자’그리는 AI 기술 개발

최근 텍스트 기반 이미지 생성 모델은 자연어로 제공된 설명만으로도 고해상도·고품질 이미지를 자동 생성할 수 있다. 하지만, 대표적인 예인 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion) 모델에서 ‘창의적인’이라는 텍스트를 입력했을 경우, 창의적인 이미지 생성은 아직은 제한적인 수준이다. KAIST 연구진이 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion) 등 텍스트 기반 이미지 생성 모델에 별도 학습 없이 창의성을 강화할 수 있는 기술을 개발해, 예컨대 뻔하지 않은 창의적인 의자 디자인도 인공지능이 스스로 그려낼 수 있게 됐다.

우리 대학 김재철AI대학원 최재식 교수 연구팀이 네이버(NAVER) AI Lab과 공동 연구를 통해, 추가적 학습 없이 인공지능(AI) 생성 모델의 창의적 생성을 강화하는 기술을 개발했다.

최 교수 연구팀은 텍스트 기반 이미지 생성 모델의 내부 특징 맵을 증폭해 창의적 생성을 강화하는 기술을 개발했다. 또한, 모델 내부의 얕은 블록들이 창의적 생성에 중요한 역할을 한다는 것을 발견하고, 특징 맵을 주파수 영역으로 변환 후, 높은 주파수 영역에 해당하는 부분의 값을 증폭하면 노이즈나 작게 조각난 색깔 패턴의 형태를 유발하는 것을 확인했다. 이에 따라, 연구팀은 얕은 블록의 낮은 주파수 영역을 증폭함으로써 효과적으로 창의적 생성을 강화할 수 있음을 보였다.

연구팀은 창의성을 정의하는 두 가지 핵심 요소인 독창성과 유용성을 모두 고려해, 생성 모델 내부의 각 블록 별로 최적의 증폭 값을 자동으로 선택하는 알고리즘을 제시했다.

개발된 알고리즘을 통해 사전 학습된 스테이블 디퓨전 모델의 내부 특징 맵을 적절히 증폭해 추가적인 분류 데이터나 학습 없이 창의적 생성을 강화할 수 있었다.

연구팀은 개발된 알고리즘을 사용하면 기존 모델 대비 더욱 참신하면서도 유용성이 크게 저하되지 않은 이미지를 생성할 수 있음을 다양한 측정치를 활용해 정량적으로 입증했다.

특히, 스테이블 디퓨전 XL(SDXL) 모델의 이미지 생성 속도를 대폭 향상하기 위해 개발된 SDXL-Turbo 모델에서 발생하는 모드 붕괴 문제를 완화함으로써 이미지 다양성이 증가한 것을 확인했다. 나아가, 사용자 연구를 통해 사람이 직접 평가했을 때도 기존 방법에 비해 유용성 대비 참신성이 크게 향상됨을 입증했다.

공동 제1 저자인 KAIST 한지연, 권다희 박사과정은 "생성 모델을 새로 학습하거나 미세조정 학습하지 않고 생성 모델의 창의적인 생성을 강화하는 최초의 방법론ˮ이라며 "학습된 인공지능 생성 모델 내부에 잠재된 창의성을 특징 맵 조작을 통해 강화할 수 있음을 보였다ˮ 라고 말했다.

이어 “이번 연구는 기존 학습된 모델에서도 텍스트만으로 창의적 이미지를 손쉽게 생성할 수 있게 됐으며, 이를 통해 창의적인 상품 디자인 등 다양한 분야에서 새로운 영감을 제공하고, 인공지능 모델이 창의적 생태계에서 실질적으로 유용하게 활용될 수 있도록 기여할 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

KAIST 김재철AI대학원 한지연 박사과정과 권다희 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `국제 컴퓨터 비전 및 패턴인식 학술대회 (IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR)’에서 6월 15일 발표됐다.

※논문명 : Enhancing Creative Generation on Stable Diffusion-based Models

※DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.23538

한편 이번 연구는 KAIST-네이버 초창의적 AI 연구센터, 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받은 혁신성장동력프로젝트 설명가능인공지능, AI 연구거점 프로젝트, 점차 강화되고 있는 윤리 정책에 발맞춰 유연하게 진화하는 인공지능 기술 개발 연구 및 KAIST 인공지능 대학원 프로그램과제의 지원을 받았고 방위사업청과 국방과학연구소의 지원으로 KAIST 미래 국방 인공지능 특화연구센터에서 수행됐다.

2025.06.19 조회수 1366 세계 최고 권위 컴퓨터학회서 연구 역량과 위상 입증

우리 대학은 6월 18일부터 20일까지 서울에서 개최되는 세계 최대 컴퓨터학회인 ACM(Association for Computing Machinery)이 주관하는 프로그래밍 언어 분야 최고 권위의 국제 학술대회인 ‘PLDI (Programming Language Design and Implementation) 2025’에서 기조 강연과 탁월한 연구 성과를 발표하며 KAIST의 세계적 위상을 다시 한 번 입증했다고 18일 밝혔다.

학술대회 첫날 기조강연자로 초대된 전산학부 류석영 교수는 “기술 및 사회적 공익을 위한 프로그래밍 언어 연구: 프로그래밍 언어는 공익을 위해 무엇을 할 수 있을까요?(Programming Language Research for Technical and Social Good: What PL Can Do for Good?)”라는 제목으로 강연을 진행한다.

이번 강연에서 류 교수는 자바스크립트와 같은 언어의 정형화(formalization)를 통한 소프트웨어 안전성 향상뿐 아니라, 프로그래밍 언어 연구가 사회적으로도 다양성(Diversity), 형평성(Equity), 포용성(Inclusion) 확산에 기여할 수 있는 방식을 사례를 통해 제시할 예정이다.

류석영 교수는 “프로그래밍 언어는 기술을 넘어서 공익을 실현하는 수단이 될 수 있다”며 “KAIST 연구진의 이러한 노력이 국내외 연구자들에게도 영감을 줄 수 있기를 기대한다”고 말했다.

PLDI는 지난 46년간 전산학 전체에 깊은 영향을 미치는 중요한 논문이 다수 발표된 유서 깊은 학술대회다. 프로그래밍 언어와 컴파일러 등 소프트웨어 전반의 기초가 되는 핵심 기술을 발표하고 있다.

전산학부의 강지훈 교수, 양홍석 교수, 허기홍 교수 연구팀은 이번 PLDI 2025에서 총 5편의 논문을 발표하며, 전체 채택 논문 89편 중 6.7%에 해당하는 비중을 차지했다. 이는 한국 내 대학 중 가장 높은 수치로, 포항공대가 2편을 발표했다.

특히 강지훈 교수는 지난해에 이어 올해도 단독으로 3편의 논문을 발표하며 국내 연구자의 지속적인 두각을 나타냈다. 강 교수는 “학생들이 수년간 공들여 연구한 결과가 세계 최고 학회에서 인정받아 기쁘다”며, “현실 문제 해결에 밀착된 연구를 통해 산업계의 난제를 풀어나가고 있다”고 밝혔다.

다섯 편의 논문은 멀티코어 컴퓨팅 시스템에서의 병렬 자료구조 성능 향상 및 검증, 컴파일러의 신뢰성 확보, 프로그래밍 언어 의미론 연구 등을 중심으로, 운영체제·데이터베이스 등 고성능 시스템 소프트웨어의 품질 향상에 기여할 것으로 기대된다.

이번 학회에 발표되는 5개의 논문은 아래와 같다:

1. 멀티코어 컴퓨팅 시스템에서 동작하는 고성능 병렬 자료구조의 효율 향상(강지훈 교수) 2. 읽기-복사-쓰기(RCU) 방식의 올바름을 현실적인 조건에서 처음으로 검증(강지훈 교수) 3. 고성능 병렬 자료구조인 순회 자료구조의 올바름을 쉽게 증명할 수 있는 방법론 개발(강지훈 교수) 4. 컴파일러의 올바름을 저비용, 고효율로 검사하는 새로운 기술 제시(허기홍 교수) 5. 특이 함수(singular function)를 지원하는 프로그래밍 언어의 첫 번째 의미론 제시(양홍석 교수)

류석영 학부장은 “KAIST 전산학부는 학문적 깊이와 사회적 책임을 동시에 지향하는 연구를 꾸준히 이어가고 있으며, 이번 PLDI 2025에서 그 성과를 세계와 공유할 수 있어 매우 뜻깊다”라고 밝혔다.

해당 논문들은 ACM 공식 저널 형식의 PACMPL(Proceedings of the ACM on Programming Languages)에 게재됐으며, PLDI 2025 학술대회 현장에서 발표될 예정이다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터, 우수신진연구자지원사업, 정보통신기획평가원(IITP) 정보통신·방송 기술개발사업, 인공지능반도체 고급인재 양성사업, 대학ICT연구센터, 삼성전자 미래기술육성센터, Amazon의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.18 조회수 1464

세계 최고 권위 컴퓨터학회서 연구 역량과 위상 입증

우리 대학은 6월 18일부터 20일까지 서울에서 개최되는 세계 최대 컴퓨터학회인 ACM(Association for Computing Machinery)이 주관하는 프로그래밍 언어 분야 최고 권위의 국제 학술대회인 ‘PLDI (Programming Language Design and Implementation) 2025’에서 기조 강연과 탁월한 연구 성과를 발표하며 KAIST의 세계적 위상을 다시 한 번 입증했다고 18일 밝혔다.

학술대회 첫날 기조강연자로 초대된 전산학부 류석영 교수는 “기술 및 사회적 공익을 위한 프로그래밍 언어 연구: 프로그래밍 언어는 공익을 위해 무엇을 할 수 있을까요?(Programming Language Research for Technical and Social Good: What PL Can Do for Good?)”라는 제목으로 강연을 진행한다.

이번 강연에서 류 교수는 자바스크립트와 같은 언어의 정형화(formalization)를 통한 소프트웨어 안전성 향상뿐 아니라, 프로그래밍 언어 연구가 사회적으로도 다양성(Diversity), 형평성(Equity), 포용성(Inclusion) 확산에 기여할 수 있는 방식을 사례를 통해 제시할 예정이다.

류석영 교수는 “프로그래밍 언어는 기술을 넘어서 공익을 실현하는 수단이 될 수 있다”며 “KAIST 연구진의 이러한 노력이 국내외 연구자들에게도 영감을 줄 수 있기를 기대한다”고 말했다.

PLDI는 지난 46년간 전산학 전체에 깊은 영향을 미치는 중요한 논문이 다수 발표된 유서 깊은 학술대회다. 프로그래밍 언어와 컴파일러 등 소프트웨어 전반의 기초가 되는 핵심 기술을 발표하고 있다.

전산학부의 강지훈 교수, 양홍석 교수, 허기홍 교수 연구팀은 이번 PLDI 2025에서 총 5편의 논문을 발표하며, 전체 채택 논문 89편 중 6.7%에 해당하는 비중을 차지했다. 이는 한국 내 대학 중 가장 높은 수치로, 포항공대가 2편을 발표했다.

특히 강지훈 교수는 지난해에 이어 올해도 단독으로 3편의 논문을 발표하며 국내 연구자의 지속적인 두각을 나타냈다. 강 교수는 “학생들이 수년간 공들여 연구한 결과가 세계 최고 학회에서 인정받아 기쁘다”며, “현실 문제 해결에 밀착된 연구를 통해 산업계의 난제를 풀어나가고 있다”고 밝혔다.

다섯 편의 논문은 멀티코어 컴퓨팅 시스템에서의 병렬 자료구조 성능 향상 및 검증, 컴파일러의 신뢰성 확보, 프로그래밍 언어 의미론 연구 등을 중심으로, 운영체제·데이터베이스 등 고성능 시스템 소프트웨어의 품질 향상에 기여할 것으로 기대된다.

이번 학회에 발표되는 5개의 논문은 아래와 같다:

1. 멀티코어 컴퓨팅 시스템에서 동작하는 고성능 병렬 자료구조의 효율 향상(강지훈 교수) 2. 읽기-복사-쓰기(RCU) 방식의 올바름을 현실적인 조건에서 처음으로 검증(강지훈 교수) 3. 고성능 병렬 자료구조인 순회 자료구조의 올바름을 쉽게 증명할 수 있는 방법론 개발(강지훈 교수) 4. 컴파일러의 올바름을 저비용, 고효율로 검사하는 새로운 기술 제시(허기홍 교수) 5. 특이 함수(singular function)를 지원하는 프로그래밍 언어의 첫 번째 의미론 제시(양홍석 교수)

류석영 학부장은 “KAIST 전산학부는 학문적 깊이와 사회적 책임을 동시에 지향하는 연구를 꾸준히 이어가고 있으며, 이번 PLDI 2025에서 그 성과를 세계와 공유할 수 있어 매우 뜻깊다”라고 밝혔다.

해당 논문들은 ACM 공식 저널 형식의 PACMPL(Proceedings of the ACM on Programming Languages)에 게재됐으며, PLDI 2025 학술대회 현장에서 발표될 예정이다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터, 우수신진연구자지원사업, 정보통신기획평가원(IITP) 정보통신·방송 기술개발사업, 인공지능반도체 고급인재 양성사업, 대학ICT연구센터, 삼성전자 미래기술육성센터, Amazon의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.18 조회수 1464 AI 융합 혁신 주도할 ‘이노코어(InnoCORE) 연구단’ 본격 출범

우리 대학은 과학기술정보통신부(장관 유상임, 이하 과기정통부) 및 DGIST, GIST, UNIST*와 협력하여, AI 융합(AI+S&T) 첨단 전략 연구를 이끌 ‘이노코어(InnoCORE) 연구단’을 출범하고, 이를 통해 세계 최고 수준 박사후연구원(Postdoctoral researcher) 최대 200명 채용을 본격 추진한다고 16일 밝혔다.

* DGIST(대구경북과학기술원),, GIST(광주과학기술원), UNIST(울산과학기술원)

‘이노코어(InnoCORE) 연구단’은 AI 융합 분야의 혁신(Innovation)을 이끌 핵심(Core) 연구인력 육성을 목표로, AI+과학기술 분야의 고급 연구인재를 집중 양성·유치한다. 이는 글로벌 AI 인재 확보 경쟁이 가속화되는 가운데 국내 인재의 두뇌유출 방지 및 해외 우수 인재 유치의 전략적 대응책이다.

우리 대학은 이번 사업을 통해 국내·외 최상위 박사후연구원이 첨단 집단연구 환경에서 AI 융합기술 개발에 매진하도록 지원함으로써, AI 기반 과학기술 혁신을 가속화하고 연구 성과를 산업·경제 전반으로 확산시킬 계획이다.

AI+S&T 첨단 융합 연구와 글로벌 인재 유치를 위한 이노코어 사업은 KAIST를 포함하여 4개 과학기술원이 공동으로 추진하며, AI 핵심기술(초거대언어모델, AI 반도체 등) 및 AI 융합기술(바이오, 제조, 에너지, 항공우주 등)을 중심으로 구성된다.

우리 대학은 주관기관으로서 다음과 같은 4개 연구단을 운영한다.

▲ 초거대언어모델 혁신 연구단: LLM 기술 고도화 및 생성AI·멀티모달·신뢰성 확보 연구

▲ AI 기반 지능형 설계–제조 통합 연구단: 제조 산업 전주기 AI 플랫폼 구축 및 설계·공정 혁신

▲ AI-혁신신약 연구단: AI 기반 신약 개발 전주기 기술 확보 및 난치질환 극복

▲ AI-Transformed Aerospace 연구단: 항공우주 시스템 전주기 AI 전환 및 자율비행·우주통신 등 신기술 개발

이 외에도 DGIST, GIST, UNIST가 각각 주관하는 ▲바이오 체화형 피지컬 AI ▲뇌질환 조기진단 AI+나노융합 ▲지능형 수소기술 혁신 ▲AI-우주 태양광 연구단 등 총 8개 연구단이 구성되어 글로벌 협업형 융합 연구를 추진한다.

KAIST를 비롯한 4개 과학기술원은 2025년부터 AI+S&T 분야 박사후연구원 400명 채용을 본격화한다. 선발된 박사후연구원에게는 연 9천만원 이상의 고급 처우를 보장하며, 기업·연구과제와 매칭을 통한 추가 지원도 추진할 예정이다.

특히, 해외 우수 인재 유치 확대를 위해 미국 주요 지역에서 글로벌 채용설명회를 개최한다. 6월 중 보스턴(하버드, MIT), 뉴욕(NYU), 실리콘밸리(스탠퍼드) 등에서 현지 채용 설명회를 열고, 네이처(Nature), 사이언스(Science) 등 글로벌 학술지와 링크드인(LinkedIn) 등을 통한 홍보도 병행한다.

우리 대학은 연구단 내에서 박사후연구원이 다양한 학문·산업 분야의 전문가들과 협업할 수 있도록 복수 멘토 프로그램, 글로벌 공동연구 기회, 우수 인프라(슈퍼컴퓨터, 반도체 펩, AI 연구 플랫폼 등)를 제공할 계획이다.

이광형 총장은 “이번 이노코어 사업을 통해 KAIST가 AI+S&T 융합 연구의 글로벌 허브(Global Hub)로 도약하고, 전 세계에서 유치한 젊은 연구자들이 KAIST에서 도전하고 성장하며, 우리나라가 글로벌 AI 융합 연구·산업의 선도국으로 자리매김하는 데 중추적 역할을 하겠다. 이를 위해 최고의 연구 환경과 적극적인 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

우리 대학은 AI 융합 연구의 글로벌 경쟁력을 확보하고 첨단산업 발전에 기여하기 위해 이노코어 사업을 적극 추진해 나갈 계획이다. 선정된 8개 연구단은 6월 말까지 세부 연구계획을 확정하고, 7월부터 본격 연구에 착수한다.

2025.06.17 조회수 4596

AI 융합 혁신 주도할 ‘이노코어(InnoCORE) 연구단’ 본격 출범

우리 대학은 과학기술정보통신부(장관 유상임, 이하 과기정통부) 및 DGIST, GIST, UNIST*와 협력하여, AI 융합(AI+S&T) 첨단 전략 연구를 이끌 ‘이노코어(InnoCORE) 연구단’을 출범하고, 이를 통해 세계 최고 수준 박사후연구원(Postdoctoral researcher) 최대 200명 채용을 본격 추진한다고 16일 밝혔다.

* DGIST(대구경북과학기술원),, GIST(광주과학기술원), UNIST(울산과학기술원)

‘이노코어(InnoCORE) 연구단’은 AI 융합 분야의 혁신(Innovation)을 이끌 핵심(Core) 연구인력 육성을 목표로, AI+과학기술 분야의 고급 연구인재를 집중 양성·유치한다. 이는 글로벌 AI 인재 확보 경쟁이 가속화되는 가운데 국내 인재의 두뇌유출 방지 및 해외 우수 인재 유치의 전략적 대응책이다.

우리 대학은 이번 사업을 통해 국내·외 최상위 박사후연구원이 첨단 집단연구 환경에서 AI 융합기술 개발에 매진하도록 지원함으로써, AI 기반 과학기술 혁신을 가속화하고 연구 성과를 산업·경제 전반으로 확산시킬 계획이다.

AI+S&T 첨단 융합 연구와 글로벌 인재 유치를 위한 이노코어 사업은 KAIST를 포함하여 4개 과학기술원이 공동으로 추진하며, AI 핵심기술(초거대언어모델, AI 반도체 등) 및 AI 융합기술(바이오, 제조, 에너지, 항공우주 등)을 중심으로 구성된다.

우리 대학은 주관기관으로서 다음과 같은 4개 연구단을 운영한다.

▲ 초거대언어모델 혁신 연구단: LLM 기술 고도화 및 생성AI·멀티모달·신뢰성 확보 연구

▲ AI 기반 지능형 설계–제조 통합 연구단: 제조 산업 전주기 AI 플랫폼 구축 및 설계·공정 혁신

▲ AI-혁신신약 연구단: AI 기반 신약 개발 전주기 기술 확보 및 난치질환 극복

▲ AI-Transformed Aerospace 연구단: 항공우주 시스템 전주기 AI 전환 및 자율비행·우주통신 등 신기술 개발

이 외에도 DGIST, GIST, UNIST가 각각 주관하는 ▲바이오 체화형 피지컬 AI ▲뇌질환 조기진단 AI+나노융합 ▲지능형 수소기술 혁신 ▲AI-우주 태양광 연구단 등 총 8개 연구단이 구성되어 글로벌 협업형 융합 연구를 추진한다.

KAIST를 비롯한 4개 과학기술원은 2025년부터 AI+S&T 분야 박사후연구원 400명 채용을 본격화한다. 선발된 박사후연구원에게는 연 9천만원 이상의 고급 처우를 보장하며, 기업·연구과제와 매칭을 통한 추가 지원도 추진할 예정이다.

특히, 해외 우수 인재 유치 확대를 위해 미국 주요 지역에서 글로벌 채용설명회를 개최한다. 6월 중 보스턴(하버드, MIT), 뉴욕(NYU), 실리콘밸리(스탠퍼드) 등에서 현지 채용 설명회를 열고, 네이처(Nature), 사이언스(Science) 등 글로벌 학술지와 링크드인(LinkedIn) 등을 통한 홍보도 병행한다.

우리 대학은 연구단 내에서 박사후연구원이 다양한 학문·산업 분야의 전문가들과 협업할 수 있도록 복수 멘토 프로그램, 글로벌 공동연구 기회, 우수 인프라(슈퍼컴퓨터, 반도체 펩, AI 연구 플랫폼 등)를 제공할 계획이다.

이광형 총장은 “이번 이노코어 사업을 통해 KAIST가 AI+S&T 융합 연구의 글로벌 허브(Global Hub)로 도약하고, 전 세계에서 유치한 젊은 연구자들이 KAIST에서 도전하고 성장하며, 우리나라가 글로벌 AI 융합 연구·산업의 선도국으로 자리매김하는 데 중추적 역할을 하겠다. 이를 위해 최고의 연구 환경과 적극적인 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

우리 대학은 AI 융합 연구의 글로벌 경쟁력을 확보하고 첨단산업 발전에 기여하기 위해 이노코어 사업을 적극 추진해 나갈 계획이다. 선정된 8개 연구단은 6월 말까지 세부 연구계획을 확정하고, 7월부터 본격 연구에 착수한다.

2025.06.17 조회수 4596 빛 공해 제로·열 차감 ‘스마트 윈도우’ 개발..건물·차량 적용 가능

전 세계 에너지 소비의 약 40%를 차지하는 건물 부문에서, 특히 창호를 통한 열 유입은 냉․난방 에너지 낭비의 주요 원인으로 지적돼왔다. 우리 연구진이 도시 건축물의 냉난방 에너지 절감뿐 아니라, 도심 생활 속 꾸준히 제기돼 온 ‘빛 공해’ 문제를 해결할 수 있는 ‘보행자 친화형 스마트 윈도우’기술을 개발하는데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 문홍철 교수 연구팀이 사용자의 의도에 따라 창문을 통해 들어오는 빛과 열을 조절하고, 외부로부터의 눈부심까지 효과적으로 상쇄하는 ‘스마트 윈도우 기술’을 개발했다고 17일 밝혔다.

최근에는 사용자의 조작에 따라 빛과 열을 자유롭게 조절할 수 있는 ‘능동형 스마트 윈도우’ 기술이 주목받고 있다. 이는 기존의 온도나 빛 변화에 수동적으로 반응하는 창호와 달리, 전기 신호를 통해 실시간으로 조절이 가능한 차세대 창호 시스템이다.

연구팀이 개발한 차세대 스마트 윈도우 기술인 RECM (Reversible Electrodeposition and Electrochromic Mirror)은 단일 구조의 *전기변색 소자를 기반으로, 가시광선(빛)과 근적외선(열)의 투과율을 능동적으로 조절할 수 있는 스마트 윈도우 시스템이다.

*전기변색 소자: 전기 신호에 따라 광학적 특성이 변하는 특성을 가진 장치

특히, 기존 금속 *증착 방식의 스마트 윈도우에서 문제로 지적돼 온 외부 반사광에 의한 눈부심 현상을 변색 소재를 함께 적용해 효과적으로 억제함으로써, 건물 외벽에 활용 가능한 ‘보행자 친화형 스마트 윈도우’를 구현했다.

*증착: 전기화학 반응을 이용해 Ag+와 같은 금속 이온을 전극 표면에 고체 형태로 입히는 과정

이번 연구에서 개발된 RECM 시스템은 전압 조절에 따라 세 가지 모드로 작동된다.

모드 I(투명 모드)는 일반 유리처럼 빛과 열을 모두 통과시켜 겨울철 햇빛을 실내로 유입시키는 데 유리하다.

모드 II(변색 모드)에서는 레독스 반응(산화-환원 반응)을 통해 *프러시안 블루(PB)와 **DHV+⦁ 화학종이 형성되며 창이 짙은 파란 색으로 변한다. 이 상태에서는 빛은 흡수되고 열은 일부만 투과돼, 프라이버시 확보와 동시에 적절한 실내 온도 조절이 가능하다.

*프러시안 블루: 전기 자극에 따라 무색과 파란색으로 전환되는 전기변색 물질

**DHV+⦁: 전기 자극 시 생성되는 라디칼 상태의 변색 분자

모드 III(변색 및 증착 모드)는 은(Ag+)이온이 환원 반응을 통해 전극 표면에 증착돼 빛과 열을 반사하는 동시에, 변색 물질이 반사광을 흡수함으로써 외부 보행자의 눈부심까지 효과적으로 차단할 수 있다.

연구팀은 미니어처 모델 하우스를 활용한 실험을 통해 RECM 기술의 실질적인 실내 온도 저감 효과를 검증했다. 일반 유리창을 적용한 경우, 실내 온도는 45분 만에 58.7℃까지 상승했다. 반면, RECM을 모드 III로 작동시킨 결과 31.5℃에 도달해 약 27.2℃의 온도 저감 효과를 나타냈다.

또한, 전기 신호만으로 각 상태 전환이 가능해 계절, 시간, 사용 목적에 따라 즉각적으로 대응할 수 있는 능동형 스마트 기술로 평가받고 있다.

이번 연구의 교신저자인 우리 대학 문홍철 교수는 “이번 연구는 가시광 조절에 국한된 기존 스마트 윈도우 기술에서 더 나아가 능동적 실내 열 제어는 물론 보행자의 시야 안전까지 종합적으로 고려한 진정한 스마트 윈도우 플랫폼을 제시한 것”이라며, “도심 건물부터 차량, 기차 등 다양한 응용 가능성이 기대된다”고 밝혔다.

이번 연구 결과는 에너지 분야 국제 저명 학술지인 ‘에이시에스 에너지 레터스(ACS Energy Letters)’ 10권 6호 지에 2025년 6월 13일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Glare-Free, Energy-Efficient Smart Windows: A Pedestrian-Friendly System with Dynamically Tunable Light and Heat Regulation

※ DOI: 10.1021/acsenergylett.5c00637

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 (나노커넥트) 및 한국기계연구원 기본사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.17 조회수 1899

빛 공해 제로·열 차감 ‘스마트 윈도우’ 개발..건물·차량 적용 가능

전 세계 에너지 소비의 약 40%를 차지하는 건물 부문에서, 특히 창호를 통한 열 유입은 냉․난방 에너지 낭비의 주요 원인으로 지적돼왔다. 우리 연구진이 도시 건축물의 냉난방 에너지 절감뿐 아니라, 도심 생활 속 꾸준히 제기돼 온 ‘빛 공해’ 문제를 해결할 수 있는 ‘보행자 친화형 스마트 윈도우’기술을 개발하는데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 문홍철 교수 연구팀이 사용자의 의도에 따라 창문을 통해 들어오는 빛과 열을 조절하고, 외부로부터의 눈부심까지 효과적으로 상쇄하는 ‘스마트 윈도우 기술’을 개발했다고 17일 밝혔다.

최근에는 사용자의 조작에 따라 빛과 열을 자유롭게 조절할 수 있는 ‘능동형 스마트 윈도우’ 기술이 주목받고 있다. 이는 기존의 온도나 빛 변화에 수동적으로 반응하는 창호와 달리, 전기 신호를 통해 실시간으로 조절이 가능한 차세대 창호 시스템이다.

연구팀이 개발한 차세대 스마트 윈도우 기술인 RECM (Reversible Electrodeposition and Electrochromic Mirror)은 단일 구조의 *전기변색 소자를 기반으로, 가시광선(빛)과 근적외선(열)의 투과율을 능동적으로 조절할 수 있는 스마트 윈도우 시스템이다.

*전기변색 소자: 전기 신호에 따라 광학적 특성이 변하는 특성을 가진 장치

특히, 기존 금속 *증착 방식의 스마트 윈도우에서 문제로 지적돼 온 외부 반사광에 의한 눈부심 현상을 변색 소재를 함께 적용해 효과적으로 억제함으로써, 건물 외벽에 활용 가능한 ‘보행자 친화형 스마트 윈도우’를 구현했다.

*증착: 전기화학 반응을 이용해 Ag+와 같은 금속 이온을 전극 표면에 고체 형태로 입히는 과정

이번 연구에서 개발된 RECM 시스템은 전압 조절에 따라 세 가지 모드로 작동된다.

모드 I(투명 모드)는 일반 유리처럼 빛과 열을 모두 통과시켜 겨울철 햇빛을 실내로 유입시키는 데 유리하다.

모드 II(변색 모드)에서는 레독스 반응(산화-환원 반응)을 통해 *프러시안 블루(PB)와 **DHV+⦁ 화학종이 형성되며 창이 짙은 파란 색으로 변한다. 이 상태에서는 빛은 흡수되고 열은 일부만 투과돼, 프라이버시 확보와 동시에 적절한 실내 온도 조절이 가능하다.

*프러시안 블루: 전기 자극에 따라 무색과 파란색으로 전환되는 전기변색 물질

**DHV+⦁: 전기 자극 시 생성되는 라디칼 상태의 변색 분자

모드 III(변색 및 증착 모드)는 은(Ag+)이온이 환원 반응을 통해 전극 표면에 증착돼 빛과 열을 반사하는 동시에, 변색 물질이 반사광을 흡수함으로써 외부 보행자의 눈부심까지 효과적으로 차단할 수 있다.

연구팀은 미니어처 모델 하우스를 활용한 실험을 통해 RECM 기술의 실질적인 실내 온도 저감 효과를 검증했다. 일반 유리창을 적용한 경우, 실내 온도는 45분 만에 58.7℃까지 상승했다. 반면, RECM을 모드 III로 작동시킨 결과 31.5℃에 도달해 약 27.2℃의 온도 저감 효과를 나타냈다.

또한, 전기 신호만으로 각 상태 전환이 가능해 계절, 시간, 사용 목적에 따라 즉각적으로 대응할 수 있는 능동형 스마트 기술로 평가받고 있다.

이번 연구의 교신저자인 우리 대학 문홍철 교수는 “이번 연구는 가시광 조절에 국한된 기존 스마트 윈도우 기술에서 더 나아가 능동적 실내 열 제어는 물론 보행자의 시야 안전까지 종합적으로 고려한 진정한 스마트 윈도우 플랫폼을 제시한 것”이라며, “도심 건물부터 차량, 기차 등 다양한 응용 가능성이 기대된다”고 밝혔다.

이번 연구 결과는 에너지 분야 국제 저명 학술지인 ‘에이시에스 에너지 레터스(ACS Energy Letters)’ 10권 6호 지에 2025년 6월 13일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Glare-Free, Energy-Efficient Smart Windows: A Pedestrian-Friendly System with Dynamically Tunable Light and Heat Regulation

※ DOI: 10.1021/acsenergylett.5c00637

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 (나노커넥트) 및 한국기계연구원 기본사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.17 조회수 1899 윤리경영 실천 다짐 ‘윤리경영 선포식’ 개최

우리 대학은 구성원의 윤리의식을 제고하고, 윤리적 책임과 의무를 성실히 이행하는 의지를 다지기 위해 ‘KAIST 윤리경영 선포식’을 개최한다.

지난 3월 본교는 교학부총장을 위원장으로 하는 ‘윤리경영특별위원회’를 설치하였으며, 이를 중심으로 교육·연구·행정 전 분야에 걸쳐 구성원이 준수해야 할 윤리 기준을 담은 「윤리 헌장」 및 「윤리 강령」을 새롭게 마련되었다.

이번 선포식은 총장을 비롯한 주요 보직자와 교내 각 구성원 대표가 함께 참석해 새롭게 제정된 윤리 기준의 취지와 방향을 함께 공유하고 실천을 다짐하는 자리로 마련되었다.

윤리경영 선포식은 ▲KAIST 윤리경영특별위원회 추진 경과 보고 ▲총장 기념사 ▲윤리 헌장 및 윤리 강령 선서 ▲대학원생 인권센터 주관 ‘우수 윤리 교수상’ 시상 등으로 구성되었으며, 참석자들은 KAIST가 추구하는 윤리경영의 가치와 의미를 공유하였다.

특히 이번 선포식에서는 직급, 직책, 성별의 다양성과 미래세대를 아우르는 KAIST의 가치를 반영하여 선정된 여섯 명의 교원, 직원, 학생이 대표로 윤리 헌장 및 윤리 강령을 선서하였다.

또한, KAIST 총학생회 산하 대학원생 인권센터가 주관한 연구실 내 연구윤리 등 윤리적 실천이 우수한 교원을 선정하는 ‘우수 윤리 교수상’을 소개하고 2025년도 수상자에 대한 시상식을 선포식 행사에서 맞춰 진행하였다.

우리 대학은 이번 선포식을 계기로, 윤리적 책무의 일상적 실천을 통해 신뢰할 수 있는 건강하고 투명한 조직문화를 정착시켜 나갈 수 있도록 각 학과(부) 및 부처별 단위에서도 윤리경영 선포식을 개최하도록 적극 장려하고, 전 구성원의 윤리경영의 실천을 지속 확산해 나갈 방침이다.

이광형 총장은 “연구와 사회적 윤리를 준수하는 것이 KAIST가 세계로부터 신뢰받는 대학으로 나아가는 기반이 되어야 한다”라고 강조하며, “이번 윤리경영 선포식을 계기로 모든 구성원이 윤리적 책임과 의무를 더욱 성실히 실천해 나가는 전환점이 되기를 기대한다”라고 밝혔다.

2025.06.16 조회수 717

윤리경영 실천 다짐 ‘윤리경영 선포식’ 개최

우리 대학은 구성원의 윤리의식을 제고하고, 윤리적 책임과 의무를 성실히 이행하는 의지를 다지기 위해 ‘KAIST 윤리경영 선포식’을 개최한다.

지난 3월 본교는 교학부총장을 위원장으로 하는 ‘윤리경영특별위원회’를 설치하였으며, 이를 중심으로 교육·연구·행정 전 분야에 걸쳐 구성원이 준수해야 할 윤리 기준을 담은 「윤리 헌장」 및 「윤리 강령」을 새롭게 마련되었다.

이번 선포식은 총장을 비롯한 주요 보직자와 교내 각 구성원 대표가 함께 참석해 새롭게 제정된 윤리 기준의 취지와 방향을 함께 공유하고 실천을 다짐하는 자리로 마련되었다.

윤리경영 선포식은 ▲KAIST 윤리경영특별위원회 추진 경과 보고 ▲총장 기념사 ▲윤리 헌장 및 윤리 강령 선서 ▲대학원생 인권센터 주관 ‘우수 윤리 교수상’ 시상 등으로 구성되었으며, 참석자들은 KAIST가 추구하는 윤리경영의 가치와 의미를 공유하였다.

특히 이번 선포식에서는 직급, 직책, 성별의 다양성과 미래세대를 아우르는 KAIST의 가치를 반영하여 선정된 여섯 명의 교원, 직원, 학생이 대표로 윤리 헌장 및 윤리 강령을 선서하였다.

또한, KAIST 총학생회 산하 대학원생 인권센터가 주관한 연구실 내 연구윤리 등 윤리적 실천이 우수한 교원을 선정하는 ‘우수 윤리 교수상’을 소개하고 2025년도 수상자에 대한 시상식을 선포식 행사에서 맞춰 진행하였다.

우리 대학은 이번 선포식을 계기로, 윤리적 책무의 일상적 실천을 통해 신뢰할 수 있는 건강하고 투명한 조직문화를 정착시켜 나갈 수 있도록 각 학과(부) 및 부처별 단위에서도 윤리경영 선포식을 개최하도록 적극 장려하고, 전 구성원의 윤리경영의 실천을 지속 확산해 나갈 방침이다.

이광형 총장은 “연구와 사회적 윤리를 준수하는 것이 KAIST가 세계로부터 신뢰받는 대학으로 나아가는 기반이 되어야 한다”라고 강조하며, “이번 윤리경영 선포식을 계기로 모든 구성원이 윤리적 책임과 의무를 더욱 성실히 실천해 나가는 전환점이 되기를 기대한다”라고 밝혔다.

2025.06.16 조회수 717 6만 편 논문 대신할 ‘한번의 실험’으로 약물 저해효과 정확 예측

기존 신약 개발에서는 수많은 농도 조건에서 반복 실험을 거쳐 약물 간 상호작용을 분석하고, 저해상수를 추정하는 방식이 사용돼 왔다. 이 방법은 지금까지 6만 편 이상의 논문에 활용될 만큼 널리 쓰였다. 그런데 최근, 학부생이 제 1저자로 참여한 국내 연구진이 단 하나의 저해제 농도만으로 저해상수를 정확히 추정할 수 있는 획기적인 분석법을 제안해 주목을 받고 있다.

우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀(IBS 의생명 수학 그룹 CI)이 충남대(총장 김정겸) 약대 김상겸 교수팀과 기초과학연구원(원장 노도영, IBS) 의생명수학그룹과 공동연구를 통해, 단 하나의 실험으로 약물 저해 효과*를 예측할 수 있다고 26일 밝혔다.

*약물 저해 효과: 한 약물이 특정 효소의 작용을 억제함으로써 다른 약물의 대사(분해 및 처리 과정) 또는 생리학적 효과에 영향을 주는 현상

공동 연구팀은 수학적 모델링과 오차 지형 분석을 통해 정확도 향상에 기여하지 않는 저해제 농도를 제거하고, 단 하나의 농도만으로도 저해상수를 정확하게 추정할 수 있는 새로운 분석법 ‘50-BOA’를 제안했다. 이 기법을 실제 실험 데이터에 적용한 결과, 기존보다 75% 이상 실험 효율이 향상됐으며, 정확도 역시 개선됐다.

이번 연구는 반복 실험에 따른 자원 소모를 줄이고 해석의 편차를 최소화함으로써, 신약 개발 과정의 효율성을 높일 수 있는 새로운 접근법을 제시했다는 점에서 큰 의의가 있다. 또한, 수학적 접근이 생명과학 실험 설계를 어떻게 혁신할 수 있는지를 보여주는 대표적인 성과로 평가된다.

저해상수는 약물 효과뿐 아니라, 병용 투여 시 발생할 수 있는 약물상호작용을 예측하고 방지하는 데 핵심적인 지표로 활용된다. 실제로 미국 식품의약국(FDA)은 신약 개발 과정에서 약물상호작용의 가능성을 예측하기 위해 저해상수를 포함한 효소의 저해 특성을 사전에 평가할 것을 권고하고 있다.

전통적으로 저해상수는 다양한 기질 및 저해제 농도에서 측정된 대사 속도 데이터에 수학 모델을 적합해 추정해왔다. 그러나 이러한 방식에도 불구하고, 동일한 기질-저해제 조합에 대해 연구마다 추정값이 10배 이상 차이나는 사례들이 보고돼, 신약 개발 과정에서 약물의 효과와 부작용을 정확히 예측하는 데 어려움이 있었다.

연구팀은 저해상수 추정 과정을 수학적으로 분석한 결과, 기존 방식에서 활용되는 데이터의 절반 이상이 실제 추정에 불필요하거나, 오히려 왜곡을 초래할 수 있음을 밝혀냈다.

즉, 저해제 농도를 다양하게 사용하는 기존 방식보다, 충분히 높은 저해제 농도 하나에서 추정한 결과가 더 정확하고 효율적일 수 있다는 점을 규명한 것이다. 나아가 저해제 농도와 저해상수 간의 관계를 나타내는 식을 정칙화로 추가해, 정확도를 더욱 높인 새로운 분석법, ‘50-BOA’를 개발했다.

50-BOA는 단 하나의 저해제 농도만으로도 저해상수를 정확하게 추정할 수 있어, 실험 횟수를 크게 줄이면서도 오히려 정확도를 높인 획기적인 기법이다. 연구팀은 이 방법을 실제 약물 데이터에 적용해, 기존보다 75% 이상 적은 데이터만으로도 저해상수를 정확하게 추정해냈다.

또한, 누구나 쉽게 활용할 수 있도록 엑셀 기반의 사용자 친화적인 분석 소프트웨어도 개발자 플랫폼인 깃허브(https://github.com/Mathbiomed/50-BOA)에 함께 공개했다.

충남대 김상겸 교수는 “이번 연구는 수십 년간 정형화된 약물 실험 설계를 근본적으로 재검토하게 만들었다”며, “단순한 실험 효율 향상을 넘어, 약효와 부작용 예측의 정확도를 높일 수 있는 새로운 표준이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

또한, 우리 대학 김재경 교수는 “수학이 실험 설계를 바꾸고, 생명과학 분야의 연구 효율성과 재현성을 근본적으로 높일 수 있음을 보여주는 대표적 사례다”고 밝혔다.

이번 연구 논문은 우리 대학 융합인재학부 장형준 학사과정과 수리과학과 송윤민 박사가 공동 제1 저자로 참여하였고 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 2025년 6월 5일 자에 게재됐다.

※ 논문명 : Optimizing enzyme inhibition analysis: precise estimation with a single inhibitor concentration

※ 저자 정보 : 장형준 (KAIST 융합인재학부, 공동 제1 저자), 송윤민 (IBS 의생명수학그룹 (전 KAIST 수리과학과 소속), 공동 제1저자), 전장수(충남대 약대, 연구교수, 공동저자), 윤휘열(충남대 약대, 교수, 공동저자), 김상겸(충남대 약대, 교수, 교신저자), 김재경 (KAIST 수리과학과, 교신저자)

※ DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-60468-z

한편 이번 연구는 한국연구재단, 기초과학연구원, KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.16 조회수 2690

6만 편 논문 대신할 ‘한번의 실험’으로 약물 저해효과 정확 예측

기존 신약 개발에서는 수많은 농도 조건에서 반복 실험을 거쳐 약물 간 상호작용을 분석하고, 저해상수를 추정하는 방식이 사용돼 왔다. 이 방법은 지금까지 6만 편 이상의 논문에 활용될 만큼 널리 쓰였다. 그런데 최근, 학부생이 제 1저자로 참여한 국내 연구진이 단 하나의 저해제 농도만으로 저해상수를 정확히 추정할 수 있는 획기적인 분석법을 제안해 주목을 받고 있다.

우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀(IBS 의생명 수학 그룹 CI)이 충남대(총장 김정겸) 약대 김상겸 교수팀과 기초과학연구원(원장 노도영, IBS) 의생명수학그룹과 공동연구를 통해, 단 하나의 실험으로 약물 저해 효과*를 예측할 수 있다고 26일 밝혔다.

*약물 저해 효과: 한 약물이 특정 효소의 작용을 억제함으로써 다른 약물의 대사(분해 및 처리 과정) 또는 생리학적 효과에 영향을 주는 현상

공동 연구팀은 수학적 모델링과 오차 지형 분석을 통해 정확도 향상에 기여하지 않는 저해제 농도를 제거하고, 단 하나의 농도만으로도 저해상수를 정확하게 추정할 수 있는 새로운 분석법 ‘50-BOA’를 제안했다. 이 기법을 실제 실험 데이터에 적용한 결과, 기존보다 75% 이상 실험 효율이 향상됐으며, 정확도 역시 개선됐다.