-

강성모 총장, 존 쵸마 교육상 수상

강성모 총장이 26일(화) 오후(현지시간) 포르투갈 리스본 벨럼컨벤션센터에서 열린 ′회로 및 시스템학회 학술대회(IEEE-ISCAS 2015)′에서 존 쵸마 교육상을 수상했다.

존 쵸마(John Choma)교육상은 회로 및 시스템 분야의 교육발전에 기여한 자에게 수여하는 상으로 ′전기전자공학자협회 소속 회로 및 시스템 학회(IEEE-CAS)′가 회원들 중에서 그 수상자를 선발한다.

강 총장은 지난 40여 년 동안 대학에 근무하면서 회로 및 시스템 분야 박사 60여명을 배출하고 450여 편의 논문을 발표해 교육 전문가로서의 리더십을 인정받았다.

IEEE-CAS가 수여하는 봉사상, 학술상, 학회 최고상을 수상한 바 있는 강 총장은 이번 수상으로 네 번째 수상의 영예를 안았다.

한편, 강 총장은 이날 심포지엄의 특별 세션에 참석해 ‘멤리스터 기반의 시냅시스와 뇌 모방 컴퓨팅 기술을 위한 신경세포’를 주제로 논문도 발표했다. 끝.

강성모 총장, 존 쵸마 교육상 수상

강성모 총장이 26일(화) 오후(현지시간) 포르투갈 리스본 벨럼컨벤션센터에서 열린 ′회로 및 시스템학회 학술대회(IEEE-ISCAS 2015)′에서 존 쵸마 교육상을 수상했다.

존 쵸마(John Choma)교육상은 회로 및 시스템 분야의 교육발전에 기여한 자에게 수여하는 상으로 ′전기전자공학자협회 소속 회로 및 시스템 학회(IEEE-CAS)′가 회원들 중에서 그 수상자를 선발한다.

강 총장은 지난 40여 년 동안 대학에 근무하면서 회로 및 시스템 분야 박사 60여명을 배출하고 450여 편의 논문을 발표해 교육 전문가로서의 리더십을 인정받았다.

IEEE-CAS가 수여하는 봉사상, 학술상, 학회 최고상을 수상한 바 있는 강 총장은 이번 수상으로 네 번째 수상의 영예를 안았다.

한편, 강 총장은 이날 심포지엄의 특별 세션에 참석해 ‘멤리스터 기반의 시냅시스와 뇌 모방 컴퓨팅 기술을 위한 신경세포’를 주제로 논문도 발표했다. 끝.

2015.05.27

조회수 9648

-

유회준 교수, 시선 추적 스마트 안경 ‘케이-글래스 2’ 개발

<유회준 교수>

우리 대학 전기 및 전자공학과 유회준 교수 연구팀이 사용자의 시선을 인식해 증강현실을 구현할 수 있는 저전력 스마트안경 ‘케이-글래스2(K-Glass 2)’를 개발했다.

이번 연구는 지난 2월 미국 샌프란시스코에서 열린 세계 반도체 올림픽이라 불리는 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표돼 주목을 받았다.

케이-글래스 2의 핵심 기술인 시선 추적 이미지 센서 ‘아이-마우스(i-Mouse)’는 사용자의 시선에 따라 마우스 포인터를 움직이고, 눈 깜빡임으로 아이콘을 클릭할 수 있다. 더불어 안경 너머의 물체를 쳐다보면 관련 증강 현실 정보를 얻을 수 있다.

케이-글래스 2는 음성 인식 기능을 주로 사용하는 구글 글래스에 비해 주변 소음이 많은 야외에서도 방해받지 않고 쉽게 조작이 가능하다.

기존 시선 추적 시스템은 눈을 촬영하는 이미지 센서와 시선추적 알고리즘을 가속하는 멀티코어 프로세서로 구성된다. 이는 평균 200mW 이상의 전력을 필요로 해 스마트폰 배터리의 20%가량인 스마트 안경 시스템에서는 부적합했다.

하지만 케이-글래스 2의 시선 추적 이미지 센서는 복잡한 시선 추적 알고리즘을 센서 내에서 모두 처리하기 때문에 10mW의 평균 전력으로도 24시간 이상 동작이 가능하다.

이 기술은 유 교수 팀이 시선 추적 및 시선 속 물체를 인식할 수 있는 저전력의 전자 칩을 개발함으로써 가능해졌다.

또한 전압과 동작 주파수를 동적 조절이 가능한 멀티코어 프로세서에 함께 집적했기 때문에 복잡한 증강현실 알고리즘을 저전력으로 가속할 수 있다.

유 교수는 “스마트 안경 분야에서 주도권을 잡기 위해선 소형화·저전력화는 물론 사용자 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX)에 대한 개발이 필수”라며, “케이-글래스 2는 복잡한 증강현실을 초저전력으로 구현해 차세대 스마트 IT분야의 견인차 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

유회준 교수 지도하에 홍인준 박사과정 학생이 주도해 개발한 케이-글래스 2는 미래창조과학부 국책과제인 뇌모방 지능형 메니코아 프로세서 연구사업의 일환으로 진행됐다.

사진1. 케이-글래스 2 후면 사진 및 기능 설명

사진2. 케이-글래스 2 착용 사진

유회준 교수, 시선 추적 스마트 안경 ‘케이-글래스 2’ 개발

<유회준 교수>

우리 대학 전기 및 전자공학과 유회준 교수 연구팀이 사용자의 시선을 인식해 증강현실을 구현할 수 있는 저전력 스마트안경 ‘케이-글래스2(K-Glass 2)’를 개발했다.

이번 연구는 지난 2월 미국 샌프란시스코에서 열린 세계 반도체 올림픽이라 불리는 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표돼 주목을 받았다.

케이-글래스 2의 핵심 기술인 시선 추적 이미지 센서 ‘아이-마우스(i-Mouse)’는 사용자의 시선에 따라 마우스 포인터를 움직이고, 눈 깜빡임으로 아이콘을 클릭할 수 있다. 더불어 안경 너머의 물체를 쳐다보면 관련 증강 현실 정보를 얻을 수 있다.

케이-글래스 2는 음성 인식 기능을 주로 사용하는 구글 글래스에 비해 주변 소음이 많은 야외에서도 방해받지 않고 쉽게 조작이 가능하다.

기존 시선 추적 시스템은 눈을 촬영하는 이미지 센서와 시선추적 알고리즘을 가속하는 멀티코어 프로세서로 구성된다. 이는 평균 200mW 이상의 전력을 필요로 해 스마트폰 배터리의 20%가량인 스마트 안경 시스템에서는 부적합했다.

하지만 케이-글래스 2의 시선 추적 이미지 센서는 복잡한 시선 추적 알고리즘을 센서 내에서 모두 처리하기 때문에 10mW의 평균 전력으로도 24시간 이상 동작이 가능하다.

이 기술은 유 교수 팀이 시선 추적 및 시선 속 물체를 인식할 수 있는 저전력의 전자 칩을 개발함으로써 가능해졌다.

또한 전압과 동작 주파수를 동적 조절이 가능한 멀티코어 프로세서에 함께 집적했기 때문에 복잡한 증강현실 알고리즘을 저전력으로 가속할 수 있다.

유 교수는 “스마트 안경 분야에서 주도권을 잡기 위해선 소형화·저전력화는 물론 사용자 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX)에 대한 개발이 필수”라며, “케이-글래스 2는 복잡한 증강현실을 초저전력으로 구현해 차세대 스마트 IT분야의 견인차 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

유회준 교수 지도하에 홍인준 박사과정 학생이 주도해 개발한 케이-글래스 2는 미래창조과학부 국책과제인 뇌모방 지능형 메니코아 프로세서 연구사업의 일환으로 진행됐다.

사진1. 케이-글래스 2 후면 사진 및 기능 설명

사진2. 케이-글래스 2 착용 사진

2015.03.09

조회수 15766

-

KAIST, ISSCC 2015 최다논문 채택돼

우리 학교가 내년 2월 22일부터 26일까지 미국 샌프란시스코에서 개최되는 ‘국제 고체 회로 학술회의(ISSCC, International Solid-State Circuit Conference)’에서 세계 모든 기관 중 가장 많은 13편의 논문을 발표하게 됐다.

KAIST는 대학으로는 극히 이례적으로 올해(기관 2위, 대학 1위)를 제외하고 지난 2011년부터 5년간 1위를 유지하고 있다.

삼성전자는 9편으로 2위에 올랐으며 3위는 8편이 채택된 Intel(인텔)과 IMEC(유럽 나노 및 반도체 기술연구소)이 공동으로 차지했다. 이번 ISSCC에는 전 세계로부터 총 610편의 논문이 제출됐는데 심사를 거쳐 206편만 채택됐다.

강성모 총장은 “KAIST의 이 같은 경쟁력은 반도체 중심 교육 및 설계 중심 교육에 있다”며 “1970년대부터 선도적으로 반도체 연구를 시작했으며 1995년 반도체설계교육센터(IDEC)를 설립해 칩 제작 및 실습 환경을 구축, 반도체 분야의 글로벌 위상을 높이는데 크게 기여하고 있다”고 의의를 밝혔다.

아시아 대학 최초로 ISSCC 학회장에 선임된 유회준 교수는 “우리나라가 메모리와 비메모리 분야의 종합적 반도체 강대국으로 거듭나기 위해서는 학계와 산업체간에 공통의 목표를 갖고 적극 협력해야 할 것”이라며 “학계는 산업이 더 큰 경쟁력을 가질 수 있도록 보다 도전적인 기술로써 앞으로 나아가야 할 방향과 새로운 패러다임을 지속적으로 제시해야 할 것”이라고 말했다.

ISSCC는 매년 2월 개최되는 세계 최고 권위의 반도체분야 학회로 전 세계의 반도체 관련기업, 연구소 및 대학에서 제출된 논문 중 약 200여편의 논문만 엄선해 발표되는 학회다.

‘반도체 올림픽’이라고도 불리는 이 학회는 전 세계 3천명 이상의 반도체 기술자들이 모여 4일간 기술을 뽐낸다. 인텔이 최초로 CPU제품을 발표하거나 삼성에서 최초로 메모리 기술을 발표하는 곳으로도 유명하다.

▣ ISSCC 2015 기관별 채택 논문 편수 현황

▣ ISSCC 2015 학교별 채택 논문 편수 현황

KAIST, ISSCC 2015 최다논문 채택돼

우리 학교가 내년 2월 22일부터 26일까지 미국 샌프란시스코에서 개최되는 ‘국제 고체 회로 학술회의(ISSCC, International Solid-State Circuit Conference)’에서 세계 모든 기관 중 가장 많은 13편의 논문을 발표하게 됐다.

KAIST는 대학으로는 극히 이례적으로 올해(기관 2위, 대학 1위)를 제외하고 지난 2011년부터 5년간 1위를 유지하고 있다.

삼성전자는 9편으로 2위에 올랐으며 3위는 8편이 채택된 Intel(인텔)과 IMEC(유럽 나노 및 반도체 기술연구소)이 공동으로 차지했다. 이번 ISSCC에는 전 세계로부터 총 610편의 논문이 제출됐는데 심사를 거쳐 206편만 채택됐다.

강성모 총장은 “KAIST의 이 같은 경쟁력은 반도체 중심 교육 및 설계 중심 교육에 있다”며 “1970년대부터 선도적으로 반도체 연구를 시작했으며 1995년 반도체설계교육센터(IDEC)를 설립해 칩 제작 및 실습 환경을 구축, 반도체 분야의 글로벌 위상을 높이는데 크게 기여하고 있다”고 의의를 밝혔다.

아시아 대학 최초로 ISSCC 학회장에 선임된 유회준 교수는 “우리나라가 메모리와 비메모리 분야의 종합적 반도체 강대국으로 거듭나기 위해서는 학계와 산업체간에 공통의 목표를 갖고 적극 협력해야 할 것”이라며 “학계는 산업이 더 큰 경쟁력을 가질 수 있도록 보다 도전적인 기술로써 앞으로 나아가야 할 방향과 새로운 패러다임을 지속적으로 제시해야 할 것”이라고 말했다.

ISSCC는 매년 2월 개최되는 세계 최고 권위의 반도체분야 학회로 전 세계의 반도체 관련기업, 연구소 및 대학에서 제출된 논문 중 약 200여편의 논문만 엄선해 발표되는 학회다.

‘반도체 올림픽’이라고도 불리는 이 학회는 전 세계 3천명 이상의 반도체 기술자들이 모여 4일간 기술을 뽐낸다. 인텔이 최초로 CPU제품을 발표하거나 삼성에서 최초로 메모리 기술을 발표하는 곳으로도 유명하다.

▣ ISSCC 2015 기관별 채택 논문 편수 현황

▣ ISSCC 2015 학교별 채택 논문 편수 현황

2014.11.27

조회수 13135

-

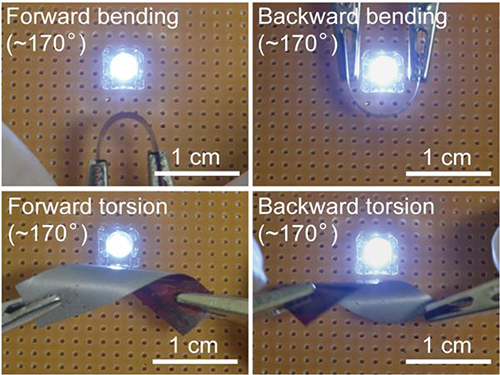

빛으로 수리되는 전기회로 세계최초 개발

# 휘어지는 전자기기가 나오면서 금속 재질의 전기회로는 균열로 인한 불량이 발생할 가능성이 점점 높아지고 있다. 미세하면서도 구조가 복잡해 수리보다는 키트 단위로 부품을 교환하거나 고칠 수 없어 아예 못쓰게 되는 경우도 많다.

# 아이언맨과 같은 인간형 로봇이나 웨어러블 컴퓨터에 사용되는 금속전선은 지속적인 움직임으로 인해 끊어질 수 있기 때문에 상용화에 앞서 반드시 해결해야할 과제다.

우리 학교 생명화학공학과 박정기·김희탁 교수는 성균관대학교 성균나노과학기술원(SAINT) 이승우 교수와 공동으로 끊어진 전기회로에 레이저를 쪼여주면 단락된 부분이 원래 상태로 다시 붙어 전기가 통하게 되는 ‘빛을 이용한 자기회복 전기회로’를 세계최초로 개발했다.

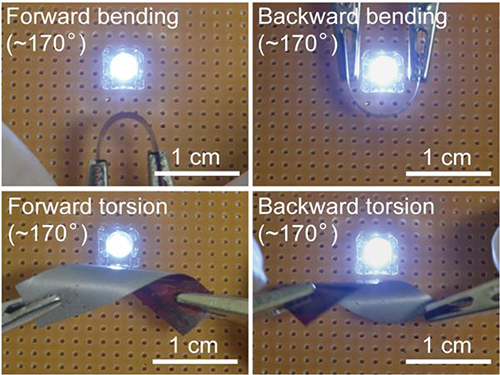

개발된 회로는 주변에서 쉽게 구할 수 있는 발표용 레이저포인터를 2분 정도 조사하는 것만으로도 끊어진 부위를 처음처럼 완벽하게 수리할 수 있다. 휘고 접고 비틀어도 잘 작동되는 연성기판을 사용하기 때문에 플렉시블 전자기기나 웨어러블 컴퓨터는 물론 움직임 많은 인간형 로봇의 전선으로 적용해 단락 시 곧바로 수리할 수 있다.

최근 얇고 휘어지는 고집적회로를 내장한 전자기기 개발이 활발해짐에 따라 전기회로에 구부림 등 외부 자극으로 인해 내부 전기회로가 손상될 수 있다. 고밀도 회로가 적용된 탓에 고장 난 부분만 수리하기가 어려워 주로 모듈단위로 바꿔야하기 때문에 비싼 수리비용과 자원낭비 문제가 대두되고 있다.

연구팀은 조사되는 빛의 편광 방향과 나란하게 움직이는 아조고분자를 휘어지는 성질이 있는 연성필름에 코팅했다. 그 위에 전기전도도가 우수하며 손쉽게 합성이 가능한 은나노와이어(은으로 이루어진 나노사이즈 막대기)를 도포해 휘어지는 전기회로를 완성했다.

완성된 자기회복 전기회로를 테스트해보기 위해 연구팀은 회로에 인위적으로 균열을 만들어 단락시켰다. 회로가 끊어진 부분에 500mw/cm2(단위면적당 발광 에너지) 세기의 레이저 빛을 조사하자 아조고분자가 편광방향과 나란하게 움직였다. 이와 동시에 도포된 은나노와이어가 아조고분자와 같이 움직여 끊어진 부분이 다시 접착돼 단락된 전기전도도가 회복됐다.

박정기 KAIST 교수는 “플렉시블 전자기기의 전기회로 단락문제를 해결해 전자기기 사용수명을 연장시킬 수 있는 가능성을 제시했다”며 “영화 속 아이언맨도 탐낼만한 차세대 신기술”이라고 말했다.

이승우 성균관대학교 교수는 “기존 자기회복 전기회로 기술의 단점이었던 고온을 사용하거나 해로운 용매를 사용하는 것과 같은 복잡한 회복과정이 없다”며 “주변에서 쉽게 구할 수 있는 레이저를 쏘아주면 끊어진 전기전도도가 회복되는 전기회로를 세계 최초로 개발했다”고 이번 연구의 의의를 밝혔다.

한국연구재단이 추진하는 일반연구자사업의 지원을 받아 KAIST와 성균관대학교 교수진의 지도아래 KAIST 강홍석 박사과정 학생이 주도한 이번 연구는 재료 분야의 세계적 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼스(Advanced Functional Materials)’ 9월 16일자로 실렸다.

1. 아조고분자 필름에 크랙을 인위적으로 발생시킨 후 빛을 조사해 크랙을 회복시키는 이미지. 조사한 빛은 크랙과 수직한 편광을 갖는 빛이다. 2분의 조사시간만으로도 크랙을 완전히 회복시킨다.

2. 끊어진 전기회로가 다시 접합되는 과정

①아조고분자 필름 위에 은나노와이어를 도포한 후 인위적으로 크랙을 발생시켜 전기전도도 단락을 일으킨다. ②빛을 조사하여 아조고분자의 이동을 유도한다. ③그 효과로 인해 도포된 은나노와이어를 끌고 이동시켜서 다시 은나노와이어 접착을 유도한다. ④단락된 전기전도도가 회복된다. (회복과정으로 인해 'K‘ 모양으로 배열된 전구에 빛이 다시 들어오는 것을 보여줌)

3. 은나노와이어가 도포된 아조고분자 필름의 연성특성 파악. 구부림, 꼬임 등에도 모두 전기전도도를 유지한다. 자기회복 과정을 거친 후에도 전기전도도 특성을 유지한다.

4. 제작한 자기 회복 필름의 웨어러블 기기 적용 가능성 파악. 장난감 손에 아래와 같이 회로를 연결한 후 반복적 구부림을 통해 전기전도도 단락을 시킨 다음 빛을 조사해 전기전도도를 회복할 수 있다.

빛으로 수리되는 전기회로 세계최초 개발

# 휘어지는 전자기기가 나오면서 금속 재질의 전기회로는 균열로 인한 불량이 발생할 가능성이 점점 높아지고 있다. 미세하면서도 구조가 복잡해 수리보다는 키트 단위로 부품을 교환하거나 고칠 수 없어 아예 못쓰게 되는 경우도 많다.

# 아이언맨과 같은 인간형 로봇이나 웨어러블 컴퓨터에 사용되는 금속전선은 지속적인 움직임으로 인해 끊어질 수 있기 때문에 상용화에 앞서 반드시 해결해야할 과제다.

우리 학교 생명화학공학과 박정기·김희탁 교수는 성균관대학교 성균나노과학기술원(SAINT) 이승우 교수와 공동으로 끊어진 전기회로에 레이저를 쪼여주면 단락된 부분이 원래 상태로 다시 붙어 전기가 통하게 되는 ‘빛을 이용한 자기회복 전기회로’를 세계최초로 개발했다.

개발된 회로는 주변에서 쉽게 구할 수 있는 발표용 레이저포인터를 2분 정도 조사하는 것만으로도 끊어진 부위를 처음처럼 완벽하게 수리할 수 있다. 휘고 접고 비틀어도 잘 작동되는 연성기판을 사용하기 때문에 플렉시블 전자기기나 웨어러블 컴퓨터는 물론 움직임 많은 인간형 로봇의 전선으로 적용해 단락 시 곧바로 수리할 수 있다.

최근 얇고 휘어지는 고집적회로를 내장한 전자기기 개발이 활발해짐에 따라 전기회로에 구부림 등 외부 자극으로 인해 내부 전기회로가 손상될 수 있다. 고밀도 회로가 적용된 탓에 고장 난 부분만 수리하기가 어려워 주로 모듈단위로 바꿔야하기 때문에 비싼 수리비용과 자원낭비 문제가 대두되고 있다.

연구팀은 조사되는 빛의 편광 방향과 나란하게 움직이는 아조고분자를 휘어지는 성질이 있는 연성필름에 코팅했다. 그 위에 전기전도도가 우수하며 손쉽게 합성이 가능한 은나노와이어(은으로 이루어진 나노사이즈 막대기)를 도포해 휘어지는 전기회로를 완성했다.

완성된 자기회복 전기회로를 테스트해보기 위해 연구팀은 회로에 인위적으로 균열을 만들어 단락시켰다. 회로가 끊어진 부분에 500mw/cm2(단위면적당 발광 에너지) 세기의 레이저 빛을 조사하자 아조고분자가 편광방향과 나란하게 움직였다. 이와 동시에 도포된 은나노와이어가 아조고분자와 같이 움직여 끊어진 부분이 다시 접착돼 단락된 전기전도도가 회복됐다.

박정기 KAIST 교수는 “플렉시블 전자기기의 전기회로 단락문제를 해결해 전자기기 사용수명을 연장시킬 수 있는 가능성을 제시했다”며 “영화 속 아이언맨도 탐낼만한 차세대 신기술”이라고 말했다.

이승우 성균관대학교 교수는 “기존 자기회복 전기회로 기술의 단점이었던 고온을 사용하거나 해로운 용매를 사용하는 것과 같은 복잡한 회복과정이 없다”며 “주변에서 쉽게 구할 수 있는 레이저를 쏘아주면 끊어진 전기전도도가 회복되는 전기회로를 세계 최초로 개발했다”고 이번 연구의 의의를 밝혔다.

한국연구재단이 추진하는 일반연구자사업의 지원을 받아 KAIST와 성균관대학교 교수진의 지도아래 KAIST 강홍석 박사과정 학생이 주도한 이번 연구는 재료 분야의 세계적 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼스(Advanced Functional Materials)’ 9월 16일자로 실렸다.

1. 아조고분자 필름에 크랙을 인위적으로 발생시킨 후 빛을 조사해 크랙을 회복시키는 이미지. 조사한 빛은 크랙과 수직한 편광을 갖는 빛이다. 2분의 조사시간만으로도 크랙을 완전히 회복시킨다.

2. 끊어진 전기회로가 다시 접합되는 과정

①아조고분자 필름 위에 은나노와이어를 도포한 후 인위적으로 크랙을 발생시켜 전기전도도 단락을 일으킨다. ②빛을 조사하여 아조고분자의 이동을 유도한다. ③그 효과로 인해 도포된 은나노와이어를 끌고 이동시켜서 다시 은나노와이어 접착을 유도한다. ④단락된 전기전도도가 회복된다. (회복과정으로 인해 'K‘ 모양으로 배열된 전구에 빛이 다시 들어오는 것을 보여줌)

3. 은나노와이어가 도포된 아조고분자 필름의 연성특성 파악. 구부림, 꼬임 등에도 모두 전기전도도를 유지한다. 자기회복 과정을 거친 후에도 전기전도도 특성을 유지한다.

4. 제작한 자기 회복 필름의 웨어러블 기기 적용 가능성 파악. 장난감 손에 아래와 같이 회로를 연결한 후 반복적 구부림을 통해 전기전도도 단락을 시킨 다음 빛을 조사해 전기전도도를 회복할 수 있다.

2014.10.15

조회수 19862

-

유회준 교수, 亞 대학 최초로 ISSCC 학회장 맡아

우리 학교 전기 및 전자공학과 유회준 교수가 10일부터 13일까지 미국 샌프란시스코에서 개최된 국제고체회로학회(ISSCC, International Solid-State Circuits Conference)에서 아시아 대학 최초로 학회장에 선임됐다.

임기는 2014년 4월부터 1년간이다.

유 교수는 학회 창설 이래 약 60년간 논문 실적은 세계 10위, 지난 10년간은 세계 4위로 기록돼 아시아 최고 실적을 낸 연구자로 인정받았으며, 2012년 공적상을 수상한 바 있다.

ISSCC는 매년 2월 개최되는 세계 최고 권위의 반도체분야 학회로 전 세계의 반도체 관련 기업, 연구소 및 대학에서 제출된 논문 중 약 200여편의 논문만 엄선해 발표되는 학회다.

‘반도체 올림픽’이라고도 불리는 이 학회는 전 세계 3천명 이상의 반도체 기술자들이 모여 4일간 기술을 뽐낸다. 인텔이 최초로 CPU 제품을 발표하거나 삼성에서 최초로 메모리 기술을 발표하는 곳으로도 유명하다.

유회준 교수는 “우리나라 반도체 기술은 외국 기술을 모방하는 수준을 넘어서 세계를 선도하고 있다”며 “앞으로 세계 반도체 기술을 한 차원 높게 끌어 올리는데 기여를 하고 싶다”고 소감을 밝혔다.

유회준 교수, 亞 대학 최초로 ISSCC 학회장 맡아

우리 학교 전기 및 전자공학과 유회준 교수가 10일부터 13일까지 미국 샌프란시스코에서 개최된 국제고체회로학회(ISSCC, International Solid-State Circuits Conference)에서 아시아 대학 최초로 학회장에 선임됐다.

임기는 2014년 4월부터 1년간이다.

유 교수는 학회 창설 이래 약 60년간 논문 실적은 세계 10위, 지난 10년간은 세계 4위로 기록돼 아시아 최고 실적을 낸 연구자로 인정받았으며, 2012년 공적상을 수상한 바 있다.

ISSCC는 매년 2월 개최되는 세계 최고 권위의 반도체분야 학회로 전 세계의 반도체 관련 기업, 연구소 및 대학에서 제출된 논문 중 약 200여편의 논문만 엄선해 발표되는 학회다.

‘반도체 올림픽’이라고도 불리는 이 학회는 전 세계 3천명 이상의 반도체 기술자들이 모여 4일간 기술을 뽐낸다. 인텔이 최초로 CPU 제품을 발표하거나 삼성에서 최초로 메모리 기술을 발표하는 곳으로도 유명하다.

유회준 교수는 “우리나라 반도체 기술은 외국 기술을 모방하는 수준을 넘어서 세계를 선도하고 있다”며 “앞으로 세계 반도체 기술을 한 차원 높게 끌어 올리는데 기여를 하고 싶다”고 소감을 밝혔다.

2014.02.12

조회수 15549

-

김현식 학생, 국내 첫 IEEE 박사과정 업적 상 수상

우리 학교 전기및전자공학과 김현식(지도교수 조규형) 박사과정 학생이 국제전기전자공학회(IEEE) 반도체회로분야(SSCS)에서 국내 최초로 ‘박사과정 업적 상(Predoctoral Achievement Award)’을 수상한다.

시상식은 내년 2월 미국 샌프란시스코에서 개최되는 국제고체회로학회(ISSCC)에서 거행되는데 김 씨는 1,000달러의 상금을 받는다.

이 상은 1983년 제정된 이래 국제전기전자공학회 반도체회로분야 회장을 역임한 UC버클리 번하드 보서(Bernhard Boser) 교수, 국제전기전자공학회 고체회로학술지 편집장인 미시건대학 마이클 플린(Michael Flynn) 교수 등 세계적인 석학들이 수상한 바 있다.

이 상은 전 세계에서 반도체회로를 전공하는 박사과정 학생을 대상으로 국제논문, 학업성적, 연구 성과, 추천서 등을 바탕으로 선발한다.

김 씨는 국제고체회로학회와 국제전기전자공학회 등에서 총 15편의 국제저널 및 국제학회 논문을 발표했다. 또 35건의 국내외 특허를 출원하고 삼성전자 휴먼테크논문대상 3년 연속(2회 연속 금상)으로 받은 점을 인정받았다.

김현식 학생, 국내 첫 IEEE 박사과정 업적 상 수상

우리 학교 전기및전자공학과 김현식(지도교수 조규형) 박사과정 학생이 국제전기전자공학회(IEEE) 반도체회로분야(SSCS)에서 국내 최초로 ‘박사과정 업적 상(Predoctoral Achievement Award)’을 수상한다.

시상식은 내년 2월 미국 샌프란시스코에서 개최되는 국제고체회로학회(ISSCC)에서 거행되는데 김 씨는 1,000달러의 상금을 받는다.

이 상은 1983년 제정된 이래 국제전기전자공학회 반도체회로분야 회장을 역임한 UC버클리 번하드 보서(Bernhard Boser) 교수, 국제전기전자공학회 고체회로학술지 편집장인 미시건대학 마이클 플린(Michael Flynn) 교수 등 세계적인 석학들이 수상한 바 있다.

이 상은 전 세계에서 반도체회로를 전공하는 박사과정 학생을 대상으로 국제논문, 학업성적, 연구 성과, 추천서 등을 바탕으로 선발한다.

김 씨는 국제고체회로학회와 국제전기전자공학회 등에서 총 15편의 국제저널 및 국제학회 논문을 발표했다. 또 35건의 국내외 특허를 출원하고 삼성전자 휴먼테크논문대상 3년 연속(2회 연속 금상)으로 받은 점을 인정받았다.

2013.12.17

조회수 20460

-

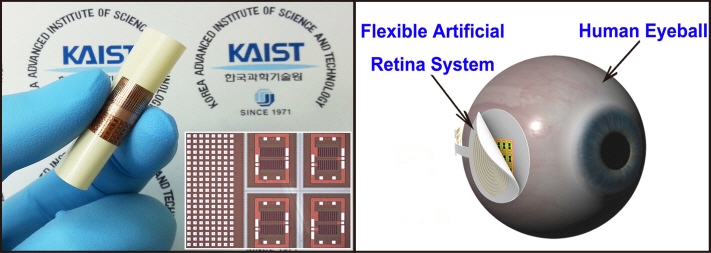

휘어지는 고집적 반도체회로 구현

- 차세대 유연 스마트기기의 두뇌 상용화 길 열어 -

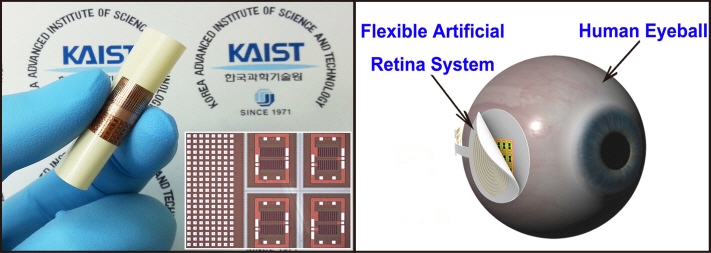

우리 학교 신소재공학과 이건재 교수팀이 입는 컴퓨터 및 플렉시블 디스플레이에서 가장 핵심적인 역할을 하는 유연한 고집적회로(LSI)를 구현하는데 성공했다.

자유롭게 휘어지는 스마트폰과 컴퓨터를 제작하기 위해서는 높은 집적도의 반도체회로, 즉 모바일 기기의 두뇌인 애플리케이션 프로세서(AP), 고용량 메모리 및 무선통신소자의 유연화가 필수적이다.

지금까지 플렉시블 디스플레이 구동에 필요한 박막트랜지스터(TFT)와 여러 유연소재들을 개발하는 연구는 활발히 진행되고 있다. 그러나 수천 개 이상의 고성능 나노반도체를 연결해 대량의 정보를 처리하고 저장할 수 있는 유연 고집적회로를 제작하지 못했다. 따라서 전체가 자유자재로 휘어지는 유연한 스마트기기 등 입을 수 있는 컴퓨터의 상용화에 어려움이 있었다.

이건재 교수팀은 고집적 무선통신소자를 단결정 실리콘에 형성한 뒤 100nm(나노미터) 두께의 매우 얇은 실리콘 칩의 회로를 뜯어내 플라스틱 기판위에 안정적으로 옮김으로써, 자유자재로 구부릴 수 있는 반도체회로를 구현했다.

이건재 교수는 “이번에 나노두께의 얇은 실리콘 소재로 개발한 반도체회로는 유연하면서도 고집적 고성능을 유지할 수 있고, 곧 상용화될 플렉시블 전자소자에 적용될 수 있을 뿐만 아니라, 인체 친화적 유연한 액정폴리머 소재위에 구현하였기 때문에 인체내부의 좁고 굴곡진 틈에 삽입할 수 있어서, 최근 미국 FDA가 승인한 인공망막의 통신 및 정보처리 기기에 적용하는 등 삶의 질을 향상시키는 데에도 기여할 수 있을 것이다"라고 말했다.

또한 이번 연구의 공저자로 참여한 KAIST 전기및전자공학과 이귀로 교수(나노종합기술원 원장)는 “이번성과는 세계 500조 규모의 반도체 및 디스플레이 시장에서 휘어지는 유연 고집적 회로로 패러다임이 바뀌는 시기에 개발된 핵심 원천기술”이라며 “향후 상용화를 위한 정부의 지원이 뒷받침 된다면 세계 시장에서 앞서가고 있는 한국 스마트폰, 반도체, 디스플레이 산업을 한 단계 더 업그레이드시켜 미래 먹거리로써 창조경제에도 이바지할 수 있을 것”이라고 평가했다.

이건재 교수는 현재 나노종합기술원, 한국기계연구원과 공동으로 이번 연구 결과물인 고집적 유연 반도체 회로를 롤투롤(Roll-to-Roll) 방식으로 양산하는 연구를 계획하고 있다.

한편, 이번 연구는 미국 화학회가 발행하는 나노과학기술(NT) 분야의 세계적 권위지인 ACS Nano 4월 25일자 온라인 판에 게재됐다.

휘어지는 고집적 반도체회로의 모습(좌), 얇고 유연한 고집적 통신소자를 적용한 인공망막의 모습(우)

유튜브 링크:http://www.youtube.com/watch?v=5PpbM7m2PPs&feature=youtu.be

휘어지는 고집적 반도체회로 구현

- 차세대 유연 스마트기기의 두뇌 상용화 길 열어 -

우리 학교 신소재공학과 이건재 교수팀이 입는 컴퓨터 및 플렉시블 디스플레이에서 가장 핵심적인 역할을 하는 유연한 고집적회로(LSI)를 구현하는데 성공했다.

자유롭게 휘어지는 스마트폰과 컴퓨터를 제작하기 위해서는 높은 집적도의 반도체회로, 즉 모바일 기기의 두뇌인 애플리케이션 프로세서(AP), 고용량 메모리 및 무선통신소자의 유연화가 필수적이다.

지금까지 플렉시블 디스플레이 구동에 필요한 박막트랜지스터(TFT)와 여러 유연소재들을 개발하는 연구는 활발히 진행되고 있다. 그러나 수천 개 이상의 고성능 나노반도체를 연결해 대량의 정보를 처리하고 저장할 수 있는 유연 고집적회로를 제작하지 못했다. 따라서 전체가 자유자재로 휘어지는 유연한 스마트기기 등 입을 수 있는 컴퓨터의 상용화에 어려움이 있었다.

이건재 교수팀은 고집적 무선통신소자를 단결정 실리콘에 형성한 뒤 100nm(나노미터) 두께의 매우 얇은 실리콘 칩의 회로를 뜯어내 플라스틱 기판위에 안정적으로 옮김으로써, 자유자재로 구부릴 수 있는 반도체회로를 구현했다.

이건재 교수는 “이번에 나노두께의 얇은 실리콘 소재로 개발한 반도체회로는 유연하면서도 고집적 고성능을 유지할 수 있고, 곧 상용화될 플렉시블 전자소자에 적용될 수 있을 뿐만 아니라, 인체 친화적 유연한 액정폴리머 소재위에 구현하였기 때문에 인체내부의 좁고 굴곡진 틈에 삽입할 수 있어서, 최근 미국 FDA가 승인한 인공망막의 통신 및 정보처리 기기에 적용하는 등 삶의 질을 향상시키는 데에도 기여할 수 있을 것이다"라고 말했다.

또한 이번 연구의 공저자로 참여한 KAIST 전기및전자공학과 이귀로 교수(나노종합기술원 원장)는 “이번성과는 세계 500조 규모의 반도체 및 디스플레이 시장에서 휘어지는 유연 고집적 회로로 패러다임이 바뀌는 시기에 개발된 핵심 원천기술”이라며 “향후 상용화를 위한 정부의 지원이 뒷받침 된다면 세계 시장에서 앞서가고 있는 한국 스마트폰, 반도체, 디스플레이 산업을 한 단계 더 업그레이드시켜 미래 먹거리로써 창조경제에도 이바지할 수 있을 것”이라고 평가했다.

이건재 교수는 현재 나노종합기술원, 한국기계연구원과 공동으로 이번 연구 결과물인 고집적 유연 반도체 회로를 롤투롤(Roll-to-Roll) 방식으로 양산하는 연구를 계획하고 있다.

한편, 이번 연구는 미국 화학회가 발행하는 나노과학기술(NT) 분야의 세계적 권위지인 ACS Nano 4월 25일자 온라인 판에 게재됐다.

휘어지는 고집적 반도체회로의 모습(좌), 얇고 유연한 고집적 통신소자를 적용한 인공망막의 모습(우)

유튜브 링크:http://www.youtube.com/watch?v=5PpbM7m2PPs&feature=youtu.be

2013.05.07

조회수 19828

-

고효율 바이오부탄올 생산기술 개발

- 균주 생산수율 87%, 바이오에탄올 수준으로 끌어올려 -- 발효 공정 생산성 3배 이상 향상, 반면 분리・정제 비용은 70% 절감 -

친환경 차세대 에너지 ‘바이오부탄올’의 생산성을 기존 바이오에탄올 수준으로 크게 향상시킨 반면 비용은 대폭 줄어 든 기술이 KAIST와 국내기업 연구팀에 의해 개발됐다.

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 GS칼텍스, 바이오퓨얼켐(주)와 공동으로 시스템대사공학 기법을 이용해 바이오부탄올의 생산성을 크게 향상시키면서도 경제성을 획기적으로 높인 공정을 개발하는데 성공했다.

바이오부탄올은 자동차 연료 첨가제로 이미 상용화된 바이오에탄올을 능가하는 친환경 차세대 에너지로 각광받고 있다.

바이오부탄올의 에너지밀도는 리터당 29.2MJ(메가줄)로 바이오에탄올(19.6MJ)보다 48%이상 높고 휘발유(32MJ)와 견줄만하다. 또 폐목재, 볏짚, 잉여 사탕수수, 해조류 등 비식용 바이오매스에서 추출이 가능하기 때문에 식량파동에서도 자유롭다.

특히, 휘발유와는 공기연료비를 비롯해 기화열, 옥탄가 등 여러 가지 연료 성능이 유사해서 현재 사용되고 있는 가솔린 엔진을 그대로 사용해도 되는 게 바이오부탄올의 큰 장점이다.

반면 바이오부탄올 생산을 위한 클로스트리듐 균주는 대장균이나 효모와는 달리 유전자 조작이 쉽지 않고, 또 복잡한 대사회로와 이에 대한 정보가 부족하기에 그동안 대사회로 재설계 자체가 어렵다는 점이 단점으로 꼽혀왔다.

이상엽 특훈교수는 자신이 창시한 시스템대사공학 기법을 도입해 산생성기와 용매생성기로 대변되던 대사회로모델 대신, 바이오부탄올 생산경로에 초점을 둔 대사회로 모델을 새롭게 고안해냈다.

연구팀은 새로운 대사회로 모델에서 바이오부탄올 생산경로를 직접경로(hot channel)와 간접경로(cold channel)로 정의했다.

이 대사회로 모델을 이용해 직접경로를 강화시키기 위한 대사공학을 수행해 이론수율 대비 49%의 생산수율을 나타내던 기존 균주를 87%까지 향상시킨 바이오부탄올 생산균주로 개량하는 데 성공했다.

연구팀은 이와 함께 GS칼텍스와 발효・분리공정 개발을 위한 연구를 수행해 흡착물질을 사용한 실시간 바이오부탄올 회수 및 제거 시스템을 개발하는 데 성공했다.

GS칼텍스와 공동연구 끝에 개발한 발효·분리공정 기술은 포도당 1.8kg을 이용해 585g의 부탄올을 생산했고, 한 시간에 리터당 1.3g 이상 생산했다. 이는 현존하는 세계 최고 수준의 농도, 수율, 생산성으로 발효 공정의 생산성을 3배 이상 향상시키면서 분리·정제 비용은 기존 대비 70%까지 절감했다.

이상엽 특훈교수는 “미국, 유럽 등 선진국에서 바이오연료로 상용화된 바이오에탄올 생산기술은 이론수율 대비 90%인데, 이번에 개발된 기술은 바이오에탄올의 수율에 육박한다”며 “수율측면에서는 차세대 연료인 바이오부탄올 생산 기술이 바이오에탄올 생산기술에 근접했음을 의미한다”고 이번 연구의 의미를 밝혔다.

이 교수는 또 “클로스트리듐 아세토부틸리쿰을 세계 최초로 시스템대사공학 기법으로 개량하고 새로운 발효·분리공정을 접목시켜 생산성을 획기적으로 향상시킨 사례”라며 “재생 가능한 자원으로부터 바이오부탄올 생산 공정의 산업화를 앞당기는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

한편, 이번 연구 결과는 미생물분야 세계적 학술지인 ‘엠바이오(mBio)‘지 9·10월호 대표논문으로 선정돼 10월 23일자에 게재됐다.

그림설명. 바이오부탄올 생산 미생물인 클로스트리듐 균주의 전자현미경 사진에 핫채널과 콜드채널을 각각 빨간색과 녹색으로 표현. 화합물 구조는 부탄올.

고효율 바이오부탄올 생산기술 개발

- 균주 생산수율 87%, 바이오에탄올 수준으로 끌어올려 -- 발효 공정 생산성 3배 이상 향상, 반면 분리・정제 비용은 70% 절감 -

친환경 차세대 에너지 ‘바이오부탄올’의 생산성을 기존 바이오에탄올 수준으로 크게 향상시킨 반면 비용은 대폭 줄어 든 기술이 KAIST와 국내기업 연구팀에 의해 개발됐다.

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 GS칼텍스, 바이오퓨얼켐(주)와 공동으로 시스템대사공학 기법을 이용해 바이오부탄올의 생산성을 크게 향상시키면서도 경제성을 획기적으로 높인 공정을 개발하는데 성공했다.

바이오부탄올은 자동차 연료 첨가제로 이미 상용화된 바이오에탄올을 능가하는 친환경 차세대 에너지로 각광받고 있다.

바이오부탄올의 에너지밀도는 리터당 29.2MJ(메가줄)로 바이오에탄올(19.6MJ)보다 48%이상 높고 휘발유(32MJ)와 견줄만하다. 또 폐목재, 볏짚, 잉여 사탕수수, 해조류 등 비식용 바이오매스에서 추출이 가능하기 때문에 식량파동에서도 자유롭다.

특히, 휘발유와는 공기연료비를 비롯해 기화열, 옥탄가 등 여러 가지 연료 성능이 유사해서 현재 사용되고 있는 가솔린 엔진을 그대로 사용해도 되는 게 바이오부탄올의 큰 장점이다.

반면 바이오부탄올 생산을 위한 클로스트리듐 균주는 대장균이나 효모와는 달리 유전자 조작이 쉽지 않고, 또 복잡한 대사회로와 이에 대한 정보가 부족하기에 그동안 대사회로 재설계 자체가 어렵다는 점이 단점으로 꼽혀왔다.

이상엽 특훈교수는 자신이 창시한 시스템대사공학 기법을 도입해 산생성기와 용매생성기로 대변되던 대사회로모델 대신, 바이오부탄올 생산경로에 초점을 둔 대사회로 모델을 새롭게 고안해냈다.

연구팀은 새로운 대사회로 모델에서 바이오부탄올 생산경로를 직접경로(hot channel)와 간접경로(cold channel)로 정의했다.

이 대사회로 모델을 이용해 직접경로를 강화시키기 위한 대사공학을 수행해 이론수율 대비 49%의 생산수율을 나타내던 기존 균주를 87%까지 향상시킨 바이오부탄올 생산균주로 개량하는 데 성공했다.

연구팀은 이와 함께 GS칼텍스와 발효・분리공정 개발을 위한 연구를 수행해 흡착물질을 사용한 실시간 바이오부탄올 회수 및 제거 시스템을 개발하는 데 성공했다.

GS칼텍스와 공동연구 끝에 개발한 발효·분리공정 기술은 포도당 1.8kg을 이용해 585g의 부탄올을 생산했고, 한 시간에 리터당 1.3g 이상 생산했다. 이는 현존하는 세계 최고 수준의 농도, 수율, 생산성으로 발효 공정의 생산성을 3배 이상 향상시키면서 분리·정제 비용은 기존 대비 70%까지 절감했다.

이상엽 특훈교수는 “미국, 유럽 등 선진국에서 바이오연료로 상용화된 바이오에탄올 생산기술은 이론수율 대비 90%인데, 이번에 개발된 기술은 바이오에탄올의 수율에 육박한다”며 “수율측면에서는 차세대 연료인 바이오부탄올 생산 기술이 바이오에탄올 생산기술에 근접했음을 의미한다”고 이번 연구의 의미를 밝혔다.

이 교수는 또 “클로스트리듐 아세토부틸리쿰을 세계 최초로 시스템대사공학 기법으로 개량하고 새로운 발효·분리공정을 접목시켜 생산성을 획기적으로 향상시킨 사례”라며 “재생 가능한 자원으로부터 바이오부탄올 생산 공정의 산업화를 앞당기는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

한편, 이번 연구 결과는 미생물분야 세계적 학술지인 ‘엠바이오(mBio)‘지 9·10월호 대표논문으로 선정돼 10월 23일자에 게재됐다.

그림설명. 바이오부탄올 생산 미생물인 클로스트리듐 균주의 전자현미경 사진에 핫채널과 콜드채널을 각각 빨간색과 녹색으로 표현. 화합물 구조는 부탄올.

2012.11.06

조회수 19132

-

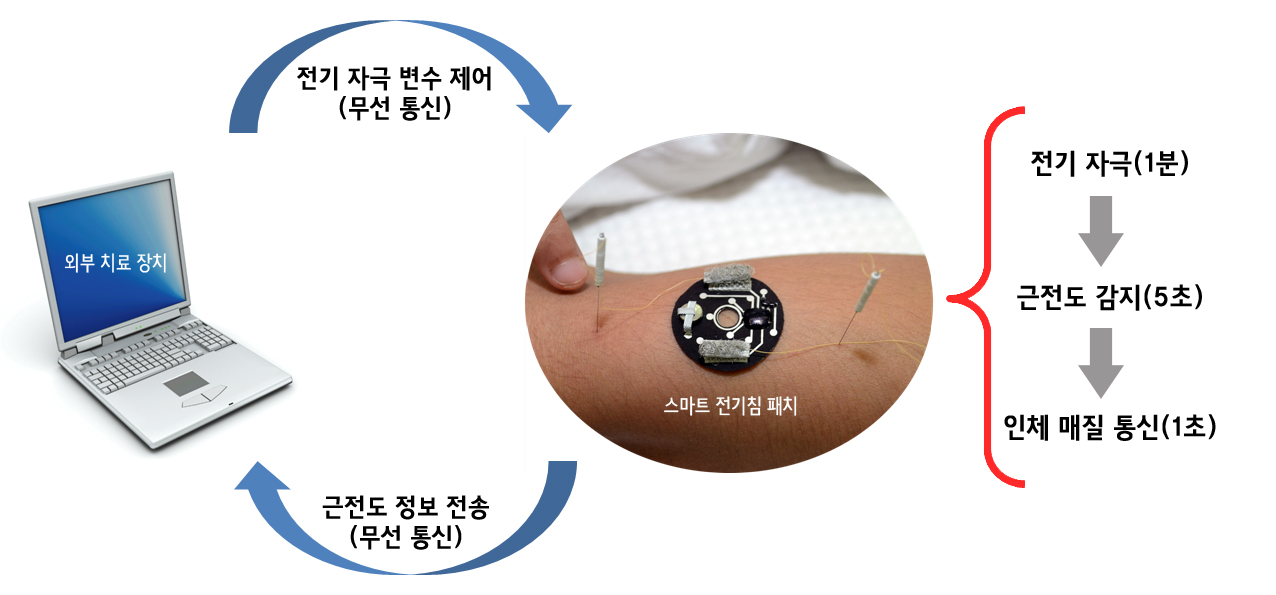

초소형 스마트 침 시스템 개발

- 작고 가벼우면서 성능은 훨씬 뛰어나지만 가격은 1/100도 안돼 -- 지능형 컴퓨터 칩이 달린 침으로 과학적인 치료 가능 -

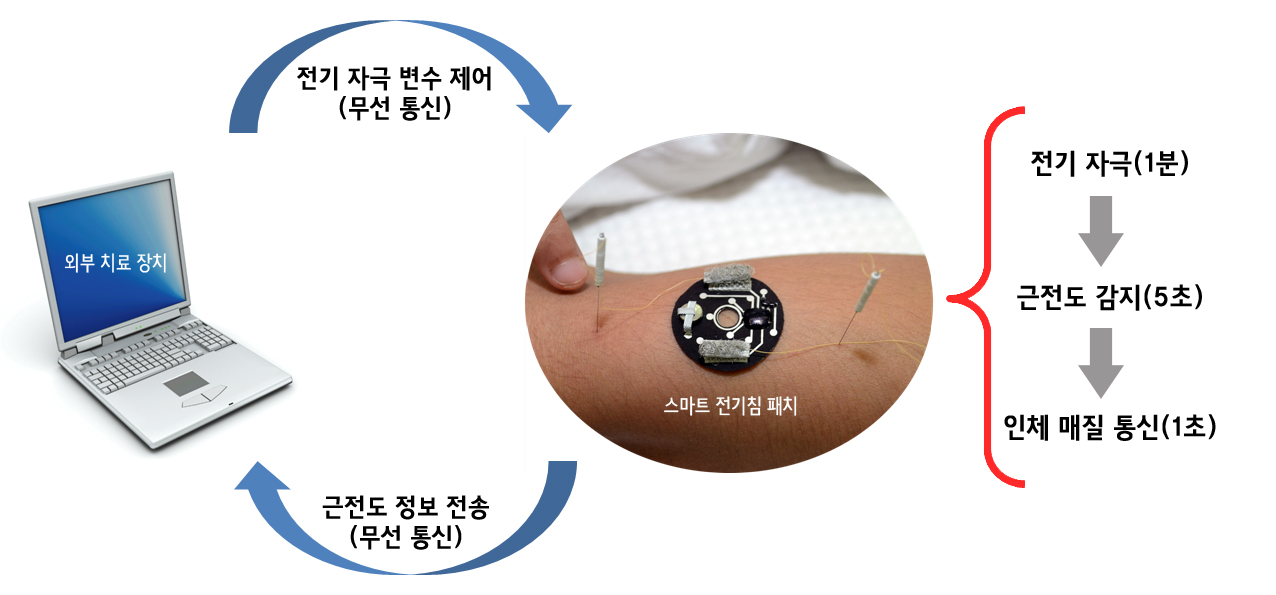

편리하고 과학적인 ‘초소형 스마트 침 시스템’이 KAIST 연구진에 의해 개발됐다.

우리 학교 전기 및 전자공학과 유회준 교수 연구팀이 크기는 동전만큼 작으면서도 환자의 상태를 실시간 모니터링 할 수 있는 "초소형 스마트 침 시스템‘을 개발했다고 8일 밝혔다.

유 교수팀이 개발한 전기침 치료기는 한의원에서 사용 중인 기존 침보다는 훨씬 작고 가벼우면서도 더 뛰어난 성능을 갖고 있지만 가격은 1/100도 안 된다.

전기침은 질병치료 등 의료분야 뿐만 아니라 지방분해 등 비의료 분야에서도 널리 사용되고 있다.

전기침 치료기는 전선이 연결된 커다란 집게를 침에 연결해 전기 자극을 주는 방식이다. 따라서 환자가 움직이거나 선에 힘이 실리게 되면 침이 구부러지거나 뽑히는 등 불안정한 상태로 치료해야만 했다.

연구팀이 개발한 ‘스마트 침 시스템’은 자체 개발한 직물형 인쇄회로 기판(Planar Fashionable Circuit Board, P-FCB)을 이용해 몸에 직접 붙이는 패치형으로 만들어 초소형화를 실현하면서 복잡한 선 연결을 없앴다.

특히 지능형IC를 갖춰 치료 중 생체 신호를 감지해 환자의 상태를 모니터링 할 수 있는 점이 큰 특징이다.

기존의 전기침 자극은 환자의 상태 및 치료 효과를 판단하는 데 육안 혹은 환자의 느낌 등의 주관적인 요소가 강했다. 그러나 이 시스템은 전기침 치료를 하면서 사용자의 근전도 및 체온 등을 감지해 환자의 상태를 파악하면서 다중 생체 신호도 감지해 치료 효과를 보다 객관적으로 검증할 수 있다.

이와 함께 안정적인 자극을 위해 초저전력으로 제작돼 코인 배터리만으로 연속 1시간 이상 동작이 가능해 치료에 충분한 동작시간을 확보했다.

유회준 교수의 지도아래 송기석 박사과정 학생이 개발한 ‘초소형 스마트 침 시스템’은 지난달 말 세계적인 반도체학술대회인 국제고체회로설계학회(International Solid-State Circuits Conference)에서 발표돼 국내․외 관련분야 학자들로부터 많은 관심을 받았다.

유회준 교수는 “이 시스템이 각광을 받고 있는 이유는 간편하고 과학적으로 치료할 수 있는 전기침 자극 시스템이 현재까지 개발된 적이 없었기 때문”이라며 “불편하고 비과학적이라고 인식 되었던 전기침 치료가 편리하고 과학적인 치료로 새롭게 거듭나는 계기가 될 것”이라고 말했다.

더불어 “개발된 생체 피드백 전기침 자극 시스템을 통해 그동안 풀리지 않았던 한의학의 과학화에 한걸음 다가갈 수 있다는 가능성을 제시했다는 점에서 매우 큰 의미를 갖는다”고 강조했다.

[그림 1,2] 스마트 전기침 시스템『스마트 전기침 시스템』은 전기침 패치, 침, 그리고 전도성 실로 구성된다. 전기침 패치는 동전 500원 정도의 크기로 패치 안에 코인 배터리와 지능형 IC를 탑재하고 있다. 지능형 전기 자극 IC는 0.13㎛ 공정으로 설계가 되어 있으며 12.5㎟의 아주 작은 면적을 갖기 때문에 작은 패치 위에 쉽게 구현될 수 있다. 또한 전력 소모 역시 최대 6.8mW로 매우 낮기 때문에 탑재된 코인 배터리로 1시간 이상의 치료 시간을 보장할 수 있다.

[그림 3] 스마트 전기침 패치 구조『스마트 전기침 시스템』의 패치는 크게 3개의 계층으로 구성이 된다. 1) 표면 전극층, 2) 전원층, 3) 회로층이다. 3) 회로층에는 전기 자극 IC와 코인 배터리가 탑재되고 전기 자극 IC와 침은 전도성 부직포와 전도성 실을 통해서 편리하고 안정적으로 연결이 될 수 있다.

[그림 4] 스마트 전기침 패치 구조『스마트 전기침 시스템』을 사용하여 전기 자극을 하는 방식을 사용하는 침의 개수에 따라 2가지로 나눌 수 있다. 1) 단일 지점 전기 자극 방식 : 하나의 침과 전기침 패치의 표면 전극 사이에 전류 자극을 하는 방식, 2) 양 지점 전기 자극 방식 : 두 개의 침 사이에 전류 자극을 하는 방식이다.

[그림 5] 기존 전기침과 스마트 전기침 시스템의 비교『스마트 전기침 시스템』은 500원짜리 동전 정도의 크기로 매우 작으며 직물위에 회로를 직접 인쇄하는 P-FCB 기술을 이용하여 이물감이 거의 느껴지지 않을 정도로 가볍게 제작되었다. 그리고 기존의 전기침과는 달리 복잡한 전선의 연결이 필요 없어 환자가 움직이는데 제약이 없다. 스마트 전기침 시스템은 전기 자극을 하면서 전기침 패치의 표면 전극을 통해 환자의 근전도 및 체온 정보를 수집/전송하여 환자의 상태에 따라 전기 자극 강도를 자동으로 조절할 수 있다.

[그림 6] 스마트 전기침 시스템 구성도스마트 전기침 시스템의 IC는 크게 4부분으로 구성된다. 1) 전기 자극부는 1~500Hz의 40uA~1mA의 자극 전류 펄스를 만들어 낸다. 2) 다중 모드 센서부는 전기 자극 중 근전도와 온도를 매우 낮은 소모 전력으로 감지한다. 3) 감지된 근전도와 온도 정보는 SoC 제어부의 on-chip 메모리에 저장이 된다. 4) 이후 저장된 근전도와 온도 정보는 인체 매질 통신부를 통해서 외부로 전송이 되어 시술자 및 사용자에게 나타나게 된다.

초소형 스마트 침 시스템 개발

- 작고 가벼우면서 성능은 훨씬 뛰어나지만 가격은 1/100도 안돼 -- 지능형 컴퓨터 칩이 달린 침으로 과학적인 치료 가능 -

편리하고 과학적인 ‘초소형 스마트 침 시스템’이 KAIST 연구진에 의해 개발됐다.

우리 학교 전기 및 전자공학과 유회준 교수 연구팀이 크기는 동전만큼 작으면서도 환자의 상태를 실시간 모니터링 할 수 있는 "초소형 스마트 침 시스템‘을 개발했다고 8일 밝혔다.

유 교수팀이 개발한 전기침 치료기는 한의원에서 사용 중인 기존 침보다는 훨씬 작고 가벼우면서도 더 뛰어난 성능을 갖고 있지만 가격은 1/100도 안 된다.

전기침은 질병치료 등 의료분야 뿐만 아니라 지방분해 등 비의료 분야에서도 널리 사용되고 있다.

전기침 치료기는 전선이 연결된 커다란 집게를 침에 연결해 전기 자극을 주는 방식이다. 따라서 환자가 움직이거나 선에 힘이 실리게 되면 침이 구부러지거나 뽑히는 등 불안정한 상태로 치료해야만 했다.

연구팀이 개발한 ‘스마트 침 시스템’은 자체 개발한 직물형 인쇄회로 기판(Planar Fashionable Circuit Board, P-FCB)을 이용해 몸에 직접 붙이는 패치형으로 만들어 초소형화를 실현하면서 복잡한 선 연결을 없앴다.

특히 지능형IC를 갖춰 치료 중 생체 신호를 감지해 환자의 상태를 모니터링 할 수 있는 점이 큰 특징이다.

기존의 전기침 자극은 환자의 상태 및 치료 효과를 판단하는 데 육안 혹은 환자의 느낌 등의 주관적인 요소가 강했다. 그러나 이 시스템은 전기침 치료를 하면서 사용자의 근전도 및 체온 등을 감지해 환자의 상태를 파악하면서 다중 생체 신호도 감지해 치료 효과를 보다 객관적으로 검증할 수 있다.

이와 함께 안정적인 자극을 위해 초저전력으로 제작돼 코인 배터리만으로 연속 1시간 이상 동작이 가능해 치료에 충분한 동작시간을 확보했다.

유회준 교수의 지도아래 송기석 박사과정 학생이 개발한 ‘초소형 스마트 침 시스템’은 지난달 말 세계적인 반도체학술대회인 국제고체회로설계학회(International Solid-State Circuits Conference)에서 발표돼 국내․외 관련분야 학자들로부터 많은 관심을 받았다.

유회준 교수는 “이 시스템이 각광을 받고 있는 이유는 간편하고 과학적으로 치료할 수 있는 전기침 자극 시스템이 현재까지 개발된 적이 없었기 때문”이라며 “불편하고 비과학적이라고 인식 되었던 전기침 치료가 편리하고 과학적인 치료로 새롭게 거듭나는 계기가 될 것”이라고 말했다.

더불어 “개발된 생체 피드백 전기침 자극 시스템을 통해 그동안 풀리지 않았던 한의학의 과학화에 한걸음 다가갈 수 있다는 가능성을 제시했다는 점에서 매우 큰 의미를 갖는다”고 강조했다.

[그림 1,2] 스마트 전기침 시스템『스마트 전기침 시스템』은 전기침 패치, 침, 그리고 전도성 실로 구성된다. 전기침 패치는 동전 500원 정도의 크기로 패치 안에 코인 배터리와 지능형 IC를 탑재하고 있다. 지능형 전기 자극 IC는 0.13㎛ 공정으로 설계가 되어 있으며 12.5㎟의 아주 작은 면적을 갖기 때문에 작은 패치 위에 쉽게 구현될 수 있다. 또한 전력 소모 역시 최대 6.8mW로 매우 낮기 때문에 탑재된 코인 배터리로 1시간 이상의 치료 시간을 보장할 수 있다.

[그림 3] 스마트 전기침 패치 구조『스마트 전기침 시스템』의 패치는 크게 3개의 계층으로 구성이 된다. 1) 표면 전극층, 2) 전원층, 3) 회로층이다. 3) 회로층에는 전기 자극 IC와 코인 배터리가 탑재되고 전기 자극 IC와 침은 전도성 부직포와 전도성 실을 통해서 편리하고 안정적으로 연결이 될 수 있다.

[그림 4] 스마트 전기침 패치 구조『스마트 전기침 시스템』을 사용하여 전기 자극을 하는 방식을 사용하는 침의 개수에 따라 2가지로 나눌 수 있다. 1) 단일 지점 전기 자극 방식 : 하나의 침과 전기침 패치의 표면 전극 사이에 전류 자극을 하는 방식, 2) 양 지점 전기 자극 방식 : 두 개의 침 사이에 전류 자극을 하는 방식이다.

[그림 5] 기존 전기침과 스마트 전기침 시스템의 비교『스마트 전기침 시스템』은 500원짜리 동전 정도의 크기로 매우 작으며 직물위에 회로를 직접 인쇄하는 P-FCB 기술을 이용하여 이물감이 거의 느껴지지 않을 정도로 가볍게 제작되었다. 그리고 기존의 전기침과는 달리 복잡한 전선의 연결이 필요 없어 환자가 움직이는데 제약이 없다. 스마트 전기침 시스템은 전기 자극을 하면서 전기침 패치의 표면 전극을 통해 환자의 근전도 및 체온 정보를 수집/전송하여 환자의 상태에 따라 전기 자극 강도를 자동으로 조절할 수 있다.

[그림 6] 스마트 전기침 시스템 구성도스마트 전기침 시스템의 IC는 크게 4부분으로 구성된다. 1) 전기 자극부는 1~500Hz의 40uA~1mA의 자극 전류 펄스를 만들어 낸다. 2) 다중 모드 센서부는 전기 자극 중 근전도와 온도를 매우 낮은 소모 전력으로 감지한다. 3) 감지된 근전도와 온도 정보는 SoC 제어부의 on-chip 메모리에 저장이 된다. 4) 이후 저장된 근전도와 온도 정보는 인체 매질 통신부를 통해서 외부로 전송이 되어 시술자 및 사용자에게 나타나게 된다.

2012.03.08

조회수 24271

-

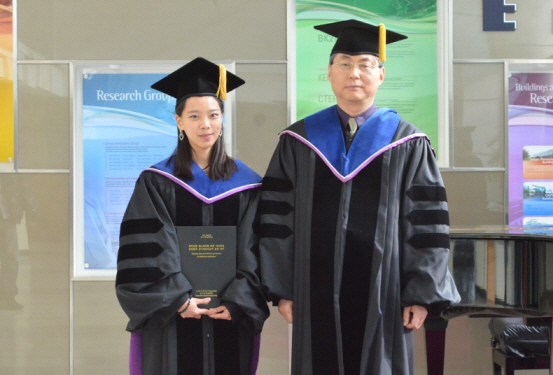

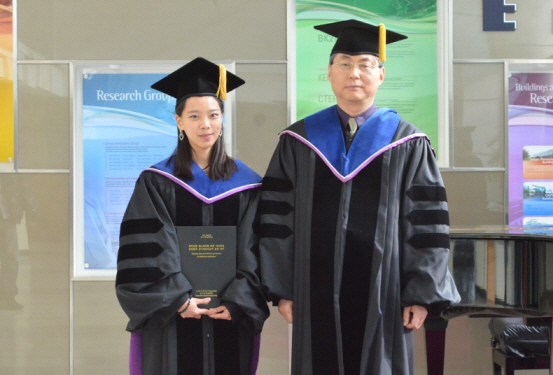

KAIST 최연소 박사 졸업생, 유럽 유명연구소 입사

이슬기 박사

- 24일 오후 2시 교내 류근철 스포츠컴플렉스에서 2012년 학위수여식 개최 - 코흔 카네기멜론대 총장과 민계식 현대중공업 前 회장 등 2명에게 명예박사학위 수여

“연구하는 재미에 밤낮없이 랩에 있었지만 최연소 박사라니 앞으로 더욱 분발해야 되겠네요”

2012년 KAIST 학위수여식에서 스물다섯 나이에 최연소 박사학위 타이틀을 거머쥐고 연구실적 또한 탁월해 유럽 최대 전자연구소에 입사하는 졸업생이 있어 화제다.

주인공은 전기및전자공학과(지도교수 유회준)를 졸업하는 이슬기 박사.

24일 열린 KAIST 학위수여식에서 만난 이슬기 박사는 부끄러운 미소를 지었다. 이 박사는 오는 3월부터 네덜란드 아인트호벤에 위치한 바이오-메디컬 분야의 유럽 최대 전자연구소인 IMEC-NL(Interuniversity Microelectronics Center)에서 일하게 돼 이달 말 출국할 예정이다.

1987년생인 이슬기 박사는 서울과학고를 2년 만에 조기졸업하고 지난 2004년 KAIST 전기및전자공학과에 입학했다. 이후 3년 만에 학부 과정을 마치고 동 대학원에 진학해 5년 만에 박사학위를 받았다.

이슬기 박사는 학부 3학년이던 2006년, ‘웨어러블 헬스케어’에 대한 학부생 연구 프로그램(URP, Undergraduate Research Program)을 성공적으로 수행해 2위에 입상하면서부터 연구업적을 쌓기 시작했다.

동 대학원에 진학해 반도체시스템연구실에서 ‘웨어러블 헬스케어용 SoC (System on Chip) 및 관련 시스템’에 관련된 창의적인 연구를 수행하기 시작했던 것.

학부 때부터 한 우물만 계속 파온 이 박사의 대학원 연구실적은 초인적(超人的) 이다. 세계 최고의 학술 대회인 국제고체회로소자회의(ISSCC, International Solid-State Circuit Conference)를 포함해, 미국, 일본, 유럽, 대만 등에서 주최됐던 학회에서 총 11개의 논문을 발표하고 10개의 특허를 출원했다.

일반적으로 회로설계 분야에서 대학원과정 동안 ISSCC와 같은 세계적 학회에서 논문을 1편 이상 발표하기가 극히 드문 점을 감안할 때 11편의 논문이 채택되고 그중 3편이 우수 논문에 선정된 것은 극히 이례적이다.

특히, 2011년에는 언제 어디서나 간단하게 수면 상태를 모니터링 할 수 있는 ‘착용형 수면다원검사 시스템’을 개발해 국내외에서 커다란 관심을 받았다.

이 박사는 웨어러블 헬스케어 분야에서 이 같은 연구 성과를 인정받아 최첨단 나노전자기술을 선도하는 유럽연합(EU)의 중심 연구기관인 IMEC에서 일하게 됐다. 이 연구소에는 저전력 생체신호 검출 및 처리 분야의 세계적인 전문가들이 대거 모여있다.

이슬기 박사는 “학부시절부터 관심이 있었던 분야를 시간가는 줄 모르고 즐기면서 연구했더니 뜻밖의 좋은 성과를 낸 것 같다”며 “앞으로 이런 제도가 더욱 활성화되면 훌륭한 연구 성과들이 많이 나올 수 있을 것”이라고 말했다.

이 박사는 또 “해외에서 많은 경험을 쌓은 뒤 한국으로 돌아와 후배를 양성하는 일에 힘쓰고 싶다”며 “남자가 80% 이상 차지하는 이공계에서 여성과학자를 꿈꾸는 후배들의 멘토가 돼서 창조적인 연구를 할 수 있도록 돕고 싶다”고 덧붙였다.

한편, 이날 열린 KAIST 학위수여식에서는 이슬기 박사를 포함해 박사 442명과 석사 1102명, 학사 830명 등 총 2,374명의 졸업생이 배출됐다.

민계식 회장 코흔 총장

이날 서남표 총장은 제러드 리 코흔(Jared Leigh Cohon) 카네기 멜론대(CMU) 총장과 민계식 현대중공업 前 회장에게 각각 명예 과학기술학 박사학위를 수여했다.

코흔 총장은 1997년부터 총장직을 역임하면서 소통과 화합의 리더십으로 재적 학생 및 우수 교원의 증가, 연구비 증대, 재정확충 등 많은 발전을 이뤄 카네기멜론대학을 세계 TOP 5 연구중심대학으로 성장시킨 업적을 인정받았다.

민계식 前 회장은 ‘발명하고 연구하는 최고경영자’로 통하는 국내 최고의 조선공학 전문가로서 한국 조선업의 지난 40년간 조선해양기술 일류화를 위해 헌신해 우리나라를 세계 최강 조선해양산업 강국으로 만든 주역이다.

KAIST 최연소 박사 졸업생, 유럽 유명연구소 입사

이슬기 박사

- 24일 오후 2시 교내 류근철 스포츠컴플렉스에서 2012년 학위수여식 개최 - 코흔 카네기멜론대 총장과 민계식 현대중공업 前 회장 등 2명에게 명예박사학위 수여

“연구하는 재미에 밤낮없이 랩에 있었지만 최연소 박사라니 앞으로 더욱 분발해야 되겠네요”

2012년 KAIST 학위수여식에서 스물다섯 나이에 최연소 박사학위 타이틀을 거머쥐고 연구실적 또한 탁월해 유럽 최대 전자연구소에 입사하는 졸업생이 있어 화제다.

주인공은 전기및전자공학과(지도교수 유회준)를 졸업하는 이슬기 박사.

24일 열린 KAIST 학위수여식에서 만난 이슬기 박사는 부끄러운 미소를 지었다. 이 박사는 오는 3월부터 네덜란드 아인트호벤에 위치한 바이오-메디컬 분야의 유럽 최대 전자연구소인 IMEC-NL(Interuniversity Microelectronics Center)에서 일하게 돼 이달 말 출국할 예정이다.

1987년생인 이슬기 박사는 서울과학고를 2년 만에 조기졸업하고 지난 2004년 KAIST 전기및전자공학과에 입학했다. 이후 3년 만에 학부 과정을 마치고 동 대학원에 진학해 5년 만에 박사학위를 받았다.

이슬기 박사는 학부 3학년이던 2006년, ‘웨어러블 헬스케어’에 대한 학부생 연구 프로그램(URP, Undergraduate Research Program)을 성공적으로 수행해 2위에 입상하면서부터 연구업적을 쌓기 시작했다.

동 대학원에 진학해 반도체시스템연구실에서 ‘웨어러블 헬스케어용 SoC (System on Chip) 및 관련 시스템’에 관련된 창의적인 연구를 수행하기 시작했던 것.

학부 때부터 한 우물만 계속 파온 이 박사의 대학원 연구실적은 초인적(超人的) 이다. 세계 최고의 학술 대회인 국제고체회로소자회의(ISSCC, International Solid-State Circuit Conference)를 포함해, 미국, 일본, 유럽, 대만 등에서 주최됐던 학회에서 총 11개의 논문을 발표하고 10개의 특허를 출원했다.

일반적으로 회로설계 분야에서 대학원과정 동안 ISSCC와 같은 세계적 학회에서 논문을 1편 이상 발표하기가 극히 드문 점을 감안할 때 11편의 논문이 채택되고 그중 3편이 우수 논문에 선정된 것은 극히 이례적이다.

특히, 2011년에는 언제 어디서나 간단하게 수면 상태를 모니터링 할 수 있는 ‘착용형 수면다원검사 시스템’을 개발해 국내외에서 커다란 관심을 받았다.

이 박사는 웨어러블 헬스케어 분야에서 이 같은 연구 성과를 인정받아 최첨단 나노전자기술을 선도하는 유럽연합(EU)의 중심 연구기관인 IMEC에서 일하게 됐다. 이 연구소에는 저전력 생체신호 검출 및 처리 분야의 세계적인 전문가들이 대거 모여있다.

이슬기 박사는 “학부시절부터 관심이 있었던 분야를 시간가는 줄 모르고 즐기면서 연구했더니 뜻밖의 좋은 성과를 낸 것 같다”며 “앞으로 이런 제도가 더욱 활성화되면 훌륭한 연구 성과들이 많이 나올 수 있을 것”이라고 말했다.

이 박사는 또 “해외에서 많은 경험을 쌓은 뒤 한국으로 돌아와 후배를 양성하는 일에 힘쓰고 싶다”며 “남자가 80% 이상 차지하는 이공계에서 여성과학자를 꿈꾸는 후배들의 멘토가 돼서 창조적인 연구를 할 수 있도록 돕고 싶다”고 덧붙였다.

한편, 이날 열린 KAIST 학위수여식에서는 이슬기 박사를 포함해 박사 442명과 석사 1102명, 학사 830명 등 총 2,374명의 졸업생이 배출됐다.

민계식 회장 코흔 총장

이날 서남표 총장은 제러드 리 코흔(Jared Leigh Cohon) 카네기 멜론대(CMU) 총장과 민계식 현대중공업 前 회장에게 각각 명예 과학기술학 박사학위를 수여했다.

코흔 총장은 1997년부터 총장직을 역임하면서 소통과 화합의 리더십으로 재적 학생 및 우수 교원의 증가, 연구비 증대, 재정확충 등 많은 발전을 이뤄 카네기멜론대학을 세계 TOP 5 연구중심대학으로 성장시킨 업적을 인정받았다.

민계식 前 회장은 ‘발명하고 연구하는 최고경영자’로 통하는 국내 최고의 조선공학 전문가로서 한국 조선업의 지난 40년간 조선해양기술 일류화를 위해 헌신해 우리나라를 세계 최강 조선해양산업 강국으로 만든 주역이다.

2012.02.24

조회수 28814

-

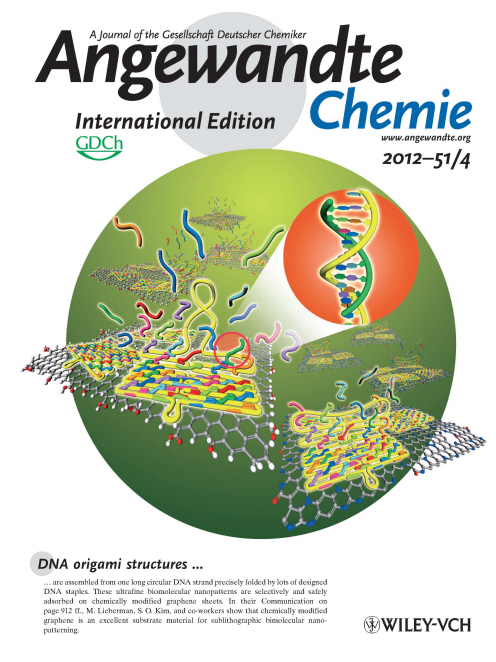

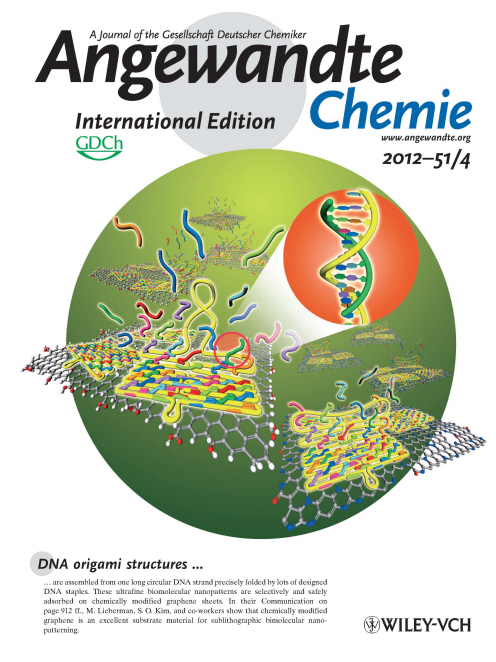

DNA를 이용한 2나노급 반도체 원천기술 개발

- 그래핀 위에 수나노급 극미세 패턴용 DNA를 정렬해 조립성공 -- “플렉서블한 2나노미터 급의 초미세 나노패턴 길 열어”-

반도체 회로의 초미세 제품개발 경쟁이 치열하다. 최첨단 반도체 기술로도 10나노미터 이하의 반도체 제작은 불가능하다고 알려져 있어 신물질을 이용한 차세대 반도체는 국가경쟁력 강화를 위해 반드시 풀어내야 할 숙제다.

우리 학교 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 DNA를 그래핀 위에서 배열시키는 기술을 활용해 초미세 반도체 회로를 만들 수 있는 원천기술을 개발하는 데 성공했다고 6일 밝혔다.

김 교수팀의 신기술 개발로 기존에 사용되고 있는 물리적 방식의 최첨단기술로도 불가능하다고 여겨졌던 2나노미터급의 선폭을 갖는 반도체가 개발될 것으로 기대된다. 2나노 반도체가 개발되면 우표 크기의 메모리 반도체에 고화질 영화 10000편을 저장하는 등 현재 상용화중인 20나노급 반도체보다 약 100배의 용량을 담을 수 있게 된다.

최근 광식각 패턴기술을 적용해오던 반도체 회로의 크기가 물리적 한계에 도달해 생체소재를 이용해 초미세 회로을 제작하는 연구들이 전 세계적으로 관심을 모으고 있다. 이중 DNA의 경우 2나노미터까지 정교한 미세패턴을 구현가능다고 알려져 있어 차세대 신소재로 각광받고 있다.

연구팀은 ‘DNA 사슬접기‘라고 불리는 최첨단 나노 구조제작 기술을 이용하면 금속나노입자나 또는 탄소나노튜브를 2나노미터까지 정밀하게 조절할 수 있는 점에 착안했다. 그러나 이 기술은 실리카나 운모 등 일부 제한된 특정 기판위에서만 패턴이 형성돼 반도체칩에는 적용이 불가능했다.

김상욱 교수팀은 다른 물질과 잘 달라붙지 않는 그래핀을 화학적으로 개질해 표면에 다양한 물질을 선택적으로 흡착하도록 만들었다.

개질된 그래핀은 원자수준으로 매우 평탄하면서도 기계적으로 잘 휘거나 변형되는 그래핀의 장점을 갖기 때문에 이 위에 DNA 사슬접기를 패턴화하면 기존에는 불가능했던 잘 휘거나 접을 수 있는 형태의 DNA 회로구성이 가능할 것으로 기대된다.

김상욱 교수는 “반도체업계의 지각변동이 계속되는 가운데 실리콘기반 반도체 기술은 한계에 이르렀다”며 “앞으로 신물질 차세대 반도체 개발에 커다란 파급효과를 불러일으킬 것”이라고 말했다.

이어 김 교수는 “다양한 기능을 발휘하는 그래핀 소재 위에 2나노급의 초미세 패턴을 구현할 수 있는 DNA 사슬접기를 배치시키는 기술은 기계적으로 유연한 나노반도체나 바이오센서 등 다양한 분야에 원천기술로 활용될 것”이라고 덧붙였다.

한편, 이번 연구결과는 화학분야의 세계 최고 권위의 학술지인 "앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)" 1월호에 표지논문으로 발표됐으며 관련 기술은 국내외 특허출원을 마쳤다.

<용어설명>

○ 그래핀: 육각의 벌집구조로 결합한 탄소가 연속적으로 연결되어 탄소 원자 한 층의 두께를 가진 2차원의 평판 모양을 이룬 탄소소재

○ 광식각 기술 : 빛에 민감한 고분자를 이용하여 미세한 패턴을 형성하는 반도체용 미세형상 제작 기술

○ DNA 사슬접기 : 긴 단일 DNA 사슬 하나와 정교하게 설계된 짧은 단일 DNA 사슬들이 염기 서열 규칙에 따라 이중나선 DNA 구조로 접히면서 다양한 모양의 나노구조물을 형성하는 생체소재 ☞ 잘 알려진 바와 같이 DNA는 염기서열에 따라 규칙적으로 결합되어 유전정보를 저장하는 생체소재이며, 2006년도에 최초로 개발된 DNA Origami (DNA 사슬접기)는 긴 DNA 사슬을 마치 뜨개질하듯 정밀하게 설계된 짧은 DNA 사슬들과 결합시켜 다양한 형태의 나노 구조물을 만드는 최첨단 나노기술이다.

○ 탄소나노튜브: 육각의 벌집구조로 결합한 탄소가 수 nm(나노미터) 크기의 직경을 갖는 튜브를 형성한 탄소소재

○ 나노 기술 : 1나노미터는 10억분의 1m다. 즉 사람 머리카락의 1만분의 1 굵기로 반도체 회로를 그려넣는 초미세 가공기술이다. 반도체는 회로선 폭이 가늘어질수록 원가가 절감되고 에너지 효율도 높아진다

[그림] DNA들이 결합하면서 DNA 오리가미를 형성과 함께 그래핀 산화물 표면과 질소도핑/환원 그래핀 산화물 표면에 흡착되는 모습.

DNA를 이용한 2나노급 반도체 원천기술 개발

- 그래핀 위에 수나노급 극미세 패턴용 DNA를 정렬해 조립성공 -- “플렉서블한 2나노미터 급의 초미세 나노패턴 길 열어”-

반도체 회로의 초미세 제품개발 경쟁이 치열하다. 최첨단 반도체 기술로도 10나노미터 이하의 반도체 제작은 불가능하다고 알려져 있어 신물질을 이용한 차세대 반도체는 국가경쟁력 강화를 위해 반드시 풀어내야 할 숙제다.

우리 학교 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 DNA를 그래핀 위에서 배열시키는 기술을 활용해 초미세 반도체 회로를 만들 수 있는 원천기술을 개발하는 데 성공했다고 6일 밝혔다.

김 교수팀의 신기술 개발로 기존에 사용되고 있는 물리적 방식의 최첨단기술로도 불가능하다고 여겨졌던 2나노미터급의 선폭을 갖는 반도체가 개발될 것으로 기대된다. 2나노 반도체가 개발되면 우표 크기의 메모리 반도체에 고화질 영화 10000편을 저장하는 등 현재 상용화중인 20나노급 반도체보다 약 100배의 용량을 담을 수 있게 된다.

최근 광식각 패턴기술을 적용해오던 반도체 회로의 크기가 물리적 한계에 도달해 생체소재를 이용해 초미세 회로을 제작하는 연구들이 전 세계적으로 관심을 모으고 있다. 이중 DNA의 경우 2나노미터까지 정교한 미세패턴을 구현가능다고 알려져 있어 차세대 신소재로 각광받고 있다.

연구팀은 ‘DNA 사슬접기‘라고 불리는 최첨단 나노 구조제작 기술을 이용하면 금속나노입자나 또는 탄소나노튜브를 2나노미터까지 정밀하게 조절할 수 있는 점에 착안했다. 그러나 이 기술은 실리카나 운모 등 일부 제한된 특정 기판위에서만 패턴이 형성돼 반도체칩에는 적용이 불가능했다.

김상욱 교수팀은 다른 물질과 잘 달라붙지 않는 그래핀을 화학적으로 개질해 표면에 다양한 물질을 선택적으로 흡착하도록 만들었다.

개질된 그래핀은 원자수준으로 매우 평탄하면서도 기계적으로 잘 휘거나 변형되는 그래핀의 장점을 갖기 때문에 이 위에 DNA 사슬접기를 패턴화하면 기존에는 불가능했던 잘 휘거나 접을 수 있는 형태의 DNA 회로구성이 가능할 것으로 기대된다.

김상욱 교수는 “반도체업계의 지각변동이 계속되는 가운데 실리콘기반 반도체 기술은 한계에 이르렀다”며 “앞으로 신물질 차세대 반도체 개발에 커다란 파급효과를 불러일으킬 것”이라고 말했다.

이어 김 교수는 “다양한 기능을 발휘하는 그래핀 소재 위에 2나노급의 초미세 패턴을 구현할 수 있는 DNA 사슬접기를 배치시키는 기술은 기계적으로 유연한 나노반도체나 바이오센서 등 다양한 분야에 원천기술로 활용될 것”이라고 덧붙였다.

한편, 이번 연구결과는 화학분야의 세계 최고 권위의 학술지인 "앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)" 1월호에 표지논문으로 발표됐으며 관련 기술은 국내외 특허출원을 마쳤다.

<용어설명>

○ 그래핀: 육각의 벌집구조로 결합한 탄소가 연속적으로 연결되어 탄소 원자 한 층의 두께를 가진 2차원의 평판 모양을 이룬 탄소소재

○ 광식각 기술 : 빛에 민감한 고분자를 이용하여 미세한 패턴을 형성하는 반도체용 미세형상 제작 기술

○ DNA 사슬접기 : 긴 단일 DNA 사슬 하나와 정교하게 설계된 짧은 단일 DNA 사슬들이 염기 서열 규칙에 따라 이중나선 DNA 구조로 접히면서 다양한 모양의 나노구조물을 형성하는 생체소재 ☞ 잘 알려진 바와 같이 DNA는 염기서열에 따라 규칙적으로 결합되어 유전정보를 저장하는 생체소재이며, 2006년도에 최초로 개발된 DNA Origami (DNA 사슬접기)는 긴 DNA 사슬을 마치 뜨개질하듯 정밀하게 설계된 짧은 DNA 사슬들과 결합시켜 다양한 형태의 나노 구조물을 만드는 최첨단 나노기술이다.

○ 탄소나노튜브: 육각의 벌집구조로 결합한 탄소가 수 nm(나노미터) 크기의 직경을 갖는 튜브를 형성한 탄소소재

○ 나노 기술 : 1나노미터는 10억분의 1m다. 즉 사람 머리카락의 1만분의 1 굵기로 반도체 회로를 그려넣는 초미세 가공기술이다. 반도체는 회로선 폭이 가늘어질수록 원가가 절감되고 에너지 효율도 높아진다

[그림] DNA들이 결합하면서 DNA 오리가미를 형성과 함께 그래핀 산화물 표면과 질소도핑/환원 그래핀 산화물 표면에 흡착되는 모습.

2012.02.06

조회수 17261

-

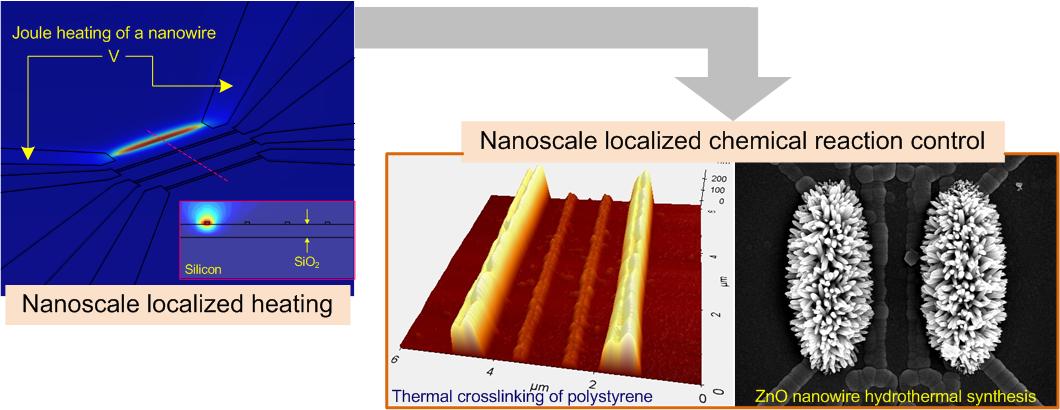

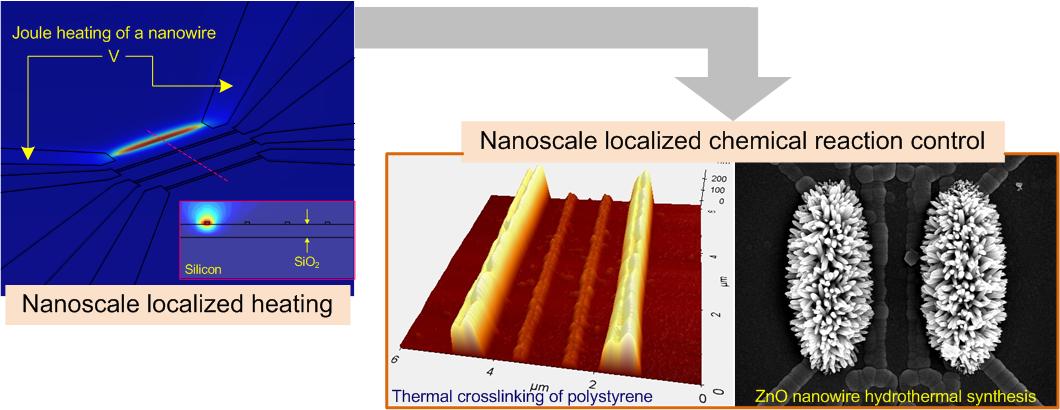

박인규 교수, 전기제어와 온도차를 이용한‘나노분자 제어기술’개발

- ▲나노센서 개발 ▲분자조작 ▲세포자극 등 공학기술 전반에 활용 가능 -- 나노 레터스(Nano letters) 10월 호 게재 -

우리 학교 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 최근 나노미터(10억분의 1미터) 크기 공간에서 전기제어와 온도차를 이용해 나노분자를 제어하는 원천기술 개발에 성공했다고 19일 밝혔다.

박 교수가 이번에 개발한 기술은 ▲고밀도 전자회로 패터닝 ▲고성능 다중물질 나노센서 개발 ▲단백질·유전자 조작 ▲ 세포조작 및 자극 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다.

기술적 한계로 나노미터 크기의 섬세한 분자제어가 어려워 개발이 더뎠던 초소형‧휴대형 센서 개발에도 커다란 변화를 가져올 것으로 예상된다.

연구팀은 나노패터닝 공정으로 고밀도·고정렬 나노와이어를 만들어 각각의 와이어에 전기를 제어하고 빠르게 온도를 조절해 화학반응 제어를 실현했으며 이를 통해 나노분자를 정밀하고 신속하게 조절가능하다는 것을 실험으로 입증했다.

박인규 교수는 “이 기술은 나노공간에서 선택적이고 개별적인 온도조절로 바이오 분자조작, 선택적 회로집적 등에 응용돼 화학센서의 성능향상, 초소형 센서 개발 등 IT/ET 융합기술 발전에 크게 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구는 교육과학기술부의 일반연구자사업 및 HP 오픈 혁신 연구 프로그램(HP Open Innovation Research Program)을 통해 수행됐으며, 연구결과는 세계적 권위의 나노기술 학술지인 ‘나노 레터스(Nano Letters)’ 10월 3일자 온라인 판에 게재됐다.

한편 , 이번 연구에는 KAIST 박 교수를 비롯해 김춘연 기계공학과 박사과정 학생, 한국표준연구원 이광철 박사, HP의 지용 리(Zhiyong Li), 스탠 윌리암스(Stan Williams) 박사가 참여했다.

o 그림 1 : 나노와이어를 선택적 온도조절한 후 반응 이미지를 촬영한 모습

o 그림 2 : 나노크기 공간에서 선택적 온도조절을 통한 화학물질 반응/조작 예시, 예1) 고분자 경화, 예2) 나노물질 합성

박인규 교수, 전기제어와 온도차를 이용한‘나노분자 제어기술’개발

- ▲나노센서 개발 ▲분자조작 ▲세포자극 등 공학기술 전반에 활용 가능 -- 나노 레터스(Nano letters) 10월 호 게재 -

우리 학교 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 최근 나노미터(10억분의 1미터) 크기 공간에서 전기제어와 온도차를 이용해 나노분자를 제어하는 원천기술 개발에 성공했다고 19일 밝혔다.

박 교수가 이번에 개발한 기술은 ▲고밀도 전자회로 패터닝 ▲고성능 다중물질 나노센서 개발 ▲단백질·유전자 조작 ▲ 세포조작 및 자극 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다.

기술적 한계로 나노미터 크기의 섬세한 분자제어가 어려워 개발이 더뎠던 초소형‧휴대형 센서 개발에도 커다란 변화를 가져올 것으로 예상된다.

연구팀은 나노패터닝 공정으로 고밀도·고정렬 나노와이어를 만들어 각각의 와이어에 전기를 제어하고 빠르게 온도를 조절해 화학반응 제어를 실현했으며 이를 통해 나노분자를 정밀하고 신속하게 조절가능하다는 것을 실험으로 입증했다.

박인규 교수는 “이 기술은 나노공간에서 선택적이고 개별적인 온도조절로 바이오 분자조작, 선택적 회로집적 등에 응용돼 화학센서의 성능향상, 초소형 센서 개발 등 IT/ET 융합기술 발전에 크게 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구는 교육과학기술부의 일반연구자사업 및 HP 오픈 혁신 연구 프로그램(HP Open Innovation Research Program)을 통해 수행됐으며, 연구결과는 세계적 권위의 나노기술 학술지인 ‘나노 레터스(Nano Letters)’ 10월 3일자 온라인 판에 게재됐다.

한편 , 이번 연구에는 KAIST 박 교수를 비롯해 김춘연 기계공학과 박사과정 학생, 한국표준연구원 이광철 박사, HP의 지용 리(Zhiyong Li), 스탠 윌리암스(Stan Williams) 박사가 참여했다.

o 그림 1 : 나노와이어를 선택적 온도조절한 후 반응 이미지를 촬영한 모습

o 그림 2 : 나노크기 공간에서 선택적 온도조절을 통한 화학물질 반응/조작 예시, 예1) 고분자 경화, 예2) 나노물질 합성

2011.10.19

조회수 18784

강성모 총장, 존 쵸마 교육상 수상

강성모 총장이 26일(화) 오후(현지시간) 포르투갈 리스본 벨럼컨벤션센터에서 열린 ′회로 및 시스템학회 학술대회(IEEE-ISCAS 2015)′에서 존 쵸마 교육상을 수상했다.

존 쵸마(John Choma)교육상은 회로 및 시스템 분야의 교육발전에 기여한 자에게 수여하는 상으로 ′전기전자공학자협회 소속 회로 및 시스템 학회(IEEE-CAS)′가 회원들 중에서 그 수상자를 선발한다.

강 총장은 지난 40여 년 동안 대학에 근무하면서 회로 및 시스템 분야 박사 60여명을 배출하고 450여 편의 논문을 발표해 교육 전문가로서의 리더십을 인정받았다.

IEEE-CAS가 수여하는 봉사상, 학술상, 학회 최고상을 수상한 바 있는 강 총장은 이번 수상으로 네 번째 수상의 영예를 안았다.

한편, 강 총장은 이날 심포지엄의 특별 세션에 참석해 ‘멤리스터 기반의 시냅시스와 뇌 모방 컴퓨팅 기술을 위한 신경세포’를 주제로 논문도 발표했다. 끝.

2015.05.27 조회수 9648

강성모 총장, 존 쵸마 교육상 수상

강성모 총장이 26일(화) 오후(현지시간) 포르투갈 리스본 벨럼컨벤션센터에서 열린 ′회로 및 시스템학회 학술대회(IEEE-ISCAS 2015)′에서 존 쵸마 교육상을 수상했다.

존 쵸마(John Choma)교육상은 회로 및 시스템 분야의 교육발전에 기여한 자에게 수여하는 상으로 ′전기전자공학자협회 소속 회로 및 시스템 학회(IEEE-CAS)′가 회원들 중에서 그 수상자를 선발한다.

강 총장은 지난 40여 년 동안 대학에 근무하면서 회로 및 시스템 분야 박사 60여명을 배출하고 450여 편의 논문을 발표해 교육 전문가로서의 리더십을 인정받았다.

IEEE-CAS가 수여하는 봉사상, 학술상, 학회 최고상을 수상한 바 있는 강 총장은 이번 수상으로 네 번째 수상의 영예를 안았다.

한편, 강 총장은 이날 심포지엄의 특별 세션에 참석해 ‘멤리스터 기반의 시냅시스와 뇌 모방 컴퓨팅 기술을 위한 신경세포’를 주제로 논문도 발표했다. 끝.

2015.05.27 조회수 9648 유회준 교수, 시선 추적 스마트 안경 ‘케이-글래스 2’ 개발

<유회준 교수>

우리 대학 전기 및 전자공학과 유회준 교수 연구팀이 사용자의 시선을 인식해 증강현실을 구현할 수 있는 저전력 스마트안경 ‘케이-글래스2(K-Glass 2)’를 개발했다.

이번 연구는 지난 2월 미국 샌프란시스코에서 열린 세계 반도체 올림픽이라 불리는 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표돼 주목을 받았다.

케이-글래스 2의 핵심 기술인 시선 추적 이미지 센서 ‘아이-마우스(i-Mouse)’는 사용자의 시선에 따라 마우스 포인터를 움직이고, 눈 깜빡임으로 아이콘을 클릭할 수 있다. 더불어 안경 너머의 물체를 쳐다보면 관련 증강 현실 정보를 얻을 수 있다.

케이-글래스 2는 음성 인식 기능을 주로 사용하는 구글 글래스에 비해 주변 소음이 많은 야외에서도 방해받지 않고 쉽게 조작이 가능하다.

기존 시선 추적 시스템은 눈을 촬영하는 이미지 센서와 시선추적 알고리즘을 가속하는 멀티코어 프로세서로 구성된다. 이는 평균 200mW 이상의 전력을 필요로 해 스마트폰 배터리의 20%가량인 스마트 안경 시스템에서는 부적합했다.

하지만 케이-글래스 2의 시선 추적 이미지 센서는 복잡한 시선 추적 알고리즘을 센서 내에서 모두 처리하기 때문에 10mW의 평균 전력으로도 24시간 이상 동작이 가능하다.

이 기술은 유 교수 팀이 시선 추적 및 시선 속 물체를 인식할 수 있는 저전력의 전자 칩을 개발함으로써 가능해졌다.

또한 전압과 동작 주파수를 동적 조절이 가능한 멀티코어 프로세서에 함께 집적했기 때문에 복잡한 증강현실 알고리즘을 저전력으로 가속할 수 있다.

유 교수는 “스마트 안경 분야에서 주도권을 잡기 위해선 소형화·저전력화는 물론 사용자 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX)에 대한 개발이 필수”라며, “케이-글래스 2는 복잡한 증강현실을 초저전력으로 구현해 차세대 스마트 IT분야의 견인차 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

유회준 교수 지도하에 홍인준 박사과정 학생이 주도해 개발한 케이-글래스 2는 미래창조과학부 국책과제인 뇌모방 지능형 메니코아 프로세서 연구사업의 일환으로 진행됐다.

사진1. 케이-글래스 2 후면 사진 및 기능 설명

사진2. 케이-글래스 2 착용 사진

2015.03.09 조회수 15766

유회준 교수, 시선 추적 스마트 안경 ‘케이-글래스 2’ 개발

<유회준 교수>

우리 대학 전기 및 전자공학과 유회준 교수 연구팀이 사용자의 시선을 인식해 증강현실을 구현할 수 있는 저전력 스마트안경 ‘케이-글래스2(K-Glass 2)’를 개발했다.

이번 연구는 지난 2월 미국 샌프란시스코에서 열린 세계 반도체 올림픽이라 불리는 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표돼 주목을 받았다.

케이-글래스 2의 핵심 기술인 시선 추적 이미지 센서 ‘아이-마우스(i-Mouse)’는 사용자의 시선에 따라 마우스 포인터를 움직이고, 눈 깜빡임으로 아이콘을 클릭할 수 있다. 더불어 안경 너머의 물체를 쳐다보면 관련 증강 현실 정보를 얻을 수 있다.

케이-글래스 2는 음성 인식 기능을 주로 사용하는 구글 글래스에 비해 주변 소음이 많은 야외에서도 방해받지 않고 쉽게 조작이 가능하다.

기존 시선 추적 시스템은 눈을 촬영하는 이미지 센서와 시선추적 알고리즘을 가속하는 멀티코어 프로세서로 구성된다. 이는 평균 200mW 이상의 전력을 필요로 해 스마트폰 배터리의 20%가량인 스마트 안경 시스템에서는 부적합했다.

하지만 케이-글래스 2의 시선 추적 이미지 센서는 복잡한 시선 추적 알고리즘을 센서 내에서 모두 처리하기 때문에 10mW의 평균 전력으로도 24시간 이상 동작이 가능하다.

이 기술은 유 교수 팀이 시선 추적 및 시선 속 물체를 인식할 수 있는 저전력의 전자 칩을 개발함으로써 가능해졌다.

또한 전압과 동작 주파수를 동적 조절이 가능한 멀티코어 프로세서에 함께 집적했기 때문에 복잡한 증강현실 알고리즘을 저전력으로 가속할 수 있다.

유 교수는 “스마트 안경 분야에서 주도권을 잡기 위해선 소형화·저전력화는 물론 사용자 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX)에 대한 개발이 필수”라며, “케이-글래스 2는 복잡한 증강현실을 초저전력으로 구현해 차세대 스마트 IT분야의 견인차 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

유회준 교수 지도하에 홍인준 박사과정 학생이 주도해 개발한 케이-글래스 2는 미래창조과학부 국책과제인 뇌모방 지능형 메니코아 프로세서 연구사업의 일환으로 진행됐다.

사진1. 케이-글래스 2 후면 사진 및 기능 설명

사진2. 케이-글래스 2 착용 사진

2015.03.09 조회수 15766 KAIST, ISSCC 2015 최다논문 채택돼

우리 학교가 내년 2월 22일부터 26일까지 미국 샌프란시스코에서 개최되는 ‘국제 고체 회로 학술회의(ISSCC, International Solid-State Circuit Conference)’에서 세계 모든 기관 중 가장 많은 13편의 논문을 발표하게 됐다.

KAIST는 대학으로는 극히 이례적으로 올해(기관 2위, 대학 1위)를 제외하고 지난 2011년부터 5년간 1위를 유지하고 있다.

삼성전자는 9편으로 2위에 올랐으며 3위는 8편이 채택된 Intel(인텔)과 IMEC(유럽 나노 및 반도체 기술연구소)이 공동으로 차지했다. 이번 ISSCC에는 전 세계로부터 총 610편의 논문이 제출됐는데 심사를 거쳐 206편만 채택됐다.

강성모 총장은 “KAIST의 이 같은 경쟁력은 반도체 중심 교육 및 설계 중심 교육에 있다”며 “1970년대부터 선도적으로 반도체 연구를 시작했으며 1995년 반도체설계교육센터(IDEC)를 설립해 칩 제작 및 실습 환경을 구축, 반도체 분야의 글로벌 위상을 높이는데 크게 기여하고 있다”고 의의를 밝혔다.

아시아 대학 최초로 ISSCC 학회장에 선임된 유회준 교수는 “우리나라가 메모리와 비메모리 분야의 종합적 반도체 강대국으로 거듭나기 위해서는 학계와 산업체간에 공통의 목표를 갖고 적극 협력해야 할 것”이라며 “학계는 산업이 더 큰 경쟁력을 가질 수 있도록 보다 도전적인 기술로써 앞으로 나아가야 할 방향과 새로운 패러다임을 지속적으로 제시해야 할 것”이라고 말했다.

ISSCC는 매년 2월 개최되는 세계 최고 권위의 반도체분야 학회로 전 세계의 반도체 관련기업, 연구소 및 대학에서 제출된 논문 중 약 200여편의 논문만 엄선해 발표되는 학회다.

‘반도체 올림픽’이라고도 불리는 이 학회는 전 세계 3천명 이상의 반도체 기술자들이 모여 4일간 기술을 뽐낸다. 인텔이 최초로 CPU제품을 발표하거나 삼성에서 최초로 메모리 기술을 발표하는 곳으로도 유명하다.

▣ ISSCC 2015 기관별 채택 논문 편수 현황

▣ ISSCC 2015 학교별 채택 논문 편수 현황

2014.11.27 조회수 13135

KAIST, ISSCC 2015 최다논문 채택돼

우리 학교가 내년 2월 22일부터 26일까지 미국 샌프란시스코에서 개최되는 ‘국제 고체 회로 학술회의(ISSCC, International Solid-State Circuit Conference)’에서 세계 모든 기관 중 가장 많은 13편의 논문을 발표하게 됐다.

KAIST는 대학으로는 극히 이례적으로 올해(기관 2위, 대학 1위)를 제외하고 지난 2011년부터 5년간 1위를 유지하고 있다.

삼성전자는 9편으로 2위에 올랐으며 3위는 8편이 채택된 Intel(인텔)과 IMEC(유럽 나노 및 반도체 기술연구소)이 공동으로 차지했다. 이번 ISSCC에는 전 세계로부터 총 610편의 논문이 제출됐는데 심사를 거쳐 206편만 채택됐다.

강성모 총장은 “KAIST의 이 같은 경쟁력은 반도체 중심 교육 및 설계 중심 교육에 있다”며 “1970년대부터 선도적으로 반도체 연구를 시작했으며 1995년 반도체설계교육센터(IDEC)를 설립해 칩 제작 및 실습 환경을 구축, 반도체 분야의 글로벌 위상을 높이는데 크게 기여하고 있다”고 의의를 밝혔다.

아시아 대학 최초로 ISSCC 학회장에 선임된 유회준 교수는 “우리나라가 메모리와 비메모리 분야의 종합적 반도체 강대국으로 거듭나기 위해서는 학계와 산업체간에 공통의 목표를 갖고 적극 협력해야 할 것”이라며 “학계는 산업이 더 큰 경쟁력을 가질 수 있도록 보다 도전적인 기술로써 앞으로 나아가야 할 방향과 새로운 패러다임을 지속적으로 제시해야 할 것”이라고 말했다.

ISSCC는 매년 2월 개최되는 세계 최고 권위의 반도체분야 학회로 전 세계의 반도체 관련기업, 연구소 및 대학에서 제출된 논문 중 약 200여편의 논문만 엄선해 발표되는 학회다.

‘반도체 올림픽’이라고도 불리는 이 학회는 전 세계 3천명 이상의 반도체 기술자들이 모여 4일간 기술을 뽐낸다. 인텔이 최초로 CPU제품을 발표하거나 삼성에서 최초로 메모리 기술을 발표하는 곳으로도 유명하다.

▣ ISSCC 2015 기관별 채택 논문 편수 현황

▣ ISSCC 2015 학교별 채택 논문 편수 현황

2014.11.27 조회수 13135 빛으로 수리되는 전기회로 세계최초 개발

# 휘어지는 전자기기가 나오면서 금속 재질의 전기회로는 균열로 인한 불량이 발생할 가능성이 점점 높아지고 있다. 미세하면서도 구조가 복잡해 수리보다는 키트 단위로 부품을 교환하거나 고칠 수 없어 아예 못쓰게 되는 경우도 많다.

# 아이언맨과 같은 인간형 로봇이나 웨어러블 컴퓨터에 사용되는 금속전선은 지속적인 움직임으로 인해 끊어질 수 있기 때문에 상용화에 앞서 반드시 해결해야할 과제다.

우리 학교 생명화학공학과 박정기·김희탁 교수는 성균관대학교 성균나노과학기술원(SAINT) 이승우 교수와 공동으로 끊어진 전기회로에 레이저를 쪼여주면 단락된 부분이 원래 상태로 다시 붙어 전기가 통하게 되는 ‘빛을 이용한 자기회복 전기회로’를 세계최초로 개발했다.

개발된 회로는 주변에서 쉽게 구할 수 있는 발표용 레이저포인터를 2분 정도 조사하는 것만으로도 끊어진 부위를 처음처럼 완벽하게 수리할 수 있다. 휘고 접고 비틀어도 잘 작동되는 연성기판을 사용하기 때문에 플렉시블 전자기기나 웨어러블 컴퓨터는 물론 움직임 많은 인간형 로봇의 전선으로 적용해 단락 시 곧바로 수리할 수 있다.

최근 얇고 휘어지는 고집적회로를 내장한 전자기기 개발이 활발해짐에 따라 전기회로에 구부림 등 외부 자극으로 인해 내부 전기회로가 손상될 수 있다. 고밀도 회로가 적용된 탓에 고장 난 부분만 수리하기가 어려워 주로 모듈단위로 바꿔야하기 때문에 비싼 수리비용과 자원낭비 문제가 대두되고 있다.

연구팀은 조사되는 빛의 편광 방향과 나란하게 움직이는 아조고분자를 휘어지는 성질이 있는 연성필름에 코팅했다. 그 위에 전기전도도가 우수하며 손쉽게 합성이 가능한 은나노와이어(은으로 이루어진 나노사이즈 막대기)를 도포해 휘어지는 전기회로를 완성했다.

완성된 자기회복 전기회로를 테스트해보기 위해 연구팀은 회로에 인위적으로 균열을 만들어 단락시켰다. 회로가 끊어진 부분에 500mw/cm2(단위면적당 발광 에너지) 세기의 레이저 빛을 조사하자 아조고분자가 편광방향과 나란하게 움직였다. 이와 동시에 도포된 은나노와이어가 아조고분자와 같이 움직여 끊어진 부분이 다시 접착돼 단락된 전기전도도가 회복됐다.

박정기 KAIST 교수는 “플렉시블 전자기기의 전기회로 단락문제를 해결해 전자기기 사용수명을 연장시킬 수 있는 가능성을 제시했다”며 “영화 속 아이언맨도 탐낼만한 차세대 신기술”이라고 말했다.

이승우 성균관대학교 교수는 “기존 자기회복 전기회로 기술의 단점이었던 고온을 사용하거나 해로운 용매를 사용하는 것과 같은 복잡한 회복과정이 없다”며 “주변에서 쉽게 구할 수 있는 레이저를 쏘아주면 끊어진 전기전도도가 회복되는 전기회로를 세계 최초로 개발했다”고 이번 연구의 의의를 밝혔다.

한국연구재단이 추진하는 일반연구자사업의 지원을 받아 KAIST와 성균관대학교 교수진의 지도아래 KAIST 강홍석 박사과정 학생이 주도한 이번 연구는 재료 분야의 세계적 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼스(Advanced Functional Materials)’ 9월 16일자로 실렸다.

1. 아조고분자 필름에 크랙을 인위적으로 발생시킨 후 빛을 조사해 크랙을 회복시키는 이미지. 조사한 빛은 크랙과 수직한 편광을 갖는 빛이다. 2분의 조사시간만으로도 크랙을 완전히 회복시킨다.

2. 끊어진 전기회로가 다시 접합되는 과정

①아조고분자 필름 위에 은나노와이어를 도포한 후 인위적으로 크랙을 발생시켜 전기전도도 단락을 일으킨다. ②빛을 조사하여 아조고분자의 이동을 유도한다. ③그 효과로 인해 도포된 은나노와이어를 끌고 이동시켜서 다시 은나노와이어 접착을 유도한다. ④단락된 전기전도도가 회복된다. (회복과정으로 인해 'K‘ 모양으로 배열된 전구에 빛이 다시 들어오는 것을 보여줌)

3. 은나노와이어가 도포된 아조고분자 필름의 연성특성 파악. 구부림, 꼬임 등에도 모두 전기전도도를 유지한다. 자기회복 과정을 거친 후에도 전기전도도 특성을 유지한다.

4. 제작한 자기 회복 필름의 웨어러블 기기 적용 가능성 파악. 장난감 손에 아래와 같이 회로를 연결한 후 반복적 구부림을 통해 전기전도도 단락을 시킨 다음 빛을 조사해 전기전도도를 회복할 수 있다.

2014.10.15 조회수 19862

빛으로 수리되는 전기회로 세계최초 개발

# 휘어지는 전자기기가 나오면서 금속 재질의 전기회로는 균열로 인한 불량이 발생할 가능성이 점점 높아지고 있다. 미세하면서도 구조가 복잡해 수리보다는 키트 단위로 부품을 교환하거나 고칠 수 없어 아예 못쓰게 되는 경우도 많다.

# 아이언맨과 같은 인간형 로봇이나 웨어러블 컴퓨터에 사용되는 금속전선은 지속적인 움직임으로 인해 끊어질 수 있기 때문에 상용화에 앞서 반드시 해결해야할 과제다.

우리 학교 생명화학공학과 박정기·김희탁 교수는 성균관대학교 성균나노과학기술원(SAINT) 이승우 교수와 공동으로 끊어진 전기회로에 레이저를 쪼여주면 단락된 부분이 원래 상태로 다시 붙어 전기가 통하게 되는 ‘빛을 이용한 자기회복 전기회로’를 세계최초로 개발했다.

개발된 회로는 주변에서 쉽게 구할 수 있는 발표용 레이저포인터를 2분 정도 조사하는 것만으로도 끊어진 부위를 처음처럼 완벽하게 수리할 수 있다. 휘고 접고 비틀어도 잘 작동되는 연성기판을 사용하기 때문에 플렉시블 전자기기나 웨어러블 컴퓨터는 물론 움직임 많은 인간형 로봇의 전선으로 적용해 단락 시 곧바로 수리할 수 있다.

최근 얇고 휘어지는 고집적회로를 내장한 전자기기 개발이 활발해짐에 따라 전기회로에 구부림 등 외부 자극으로 인해 내부 전기회로가 손상될 수 있다. 고밀도 회로가 적용된 탓에 고장 난 부분만 수리하기가 어려워 주로 모듈단위로 바꿔야하기 때문에 비싼 수리비용과 자원낭비 문제가 대두되고 있다.

연구팀은 조사되는 빛의 편광 방향과 나란하게 움직이는 아조고분자를 휘어지는 성질이 있는 연성필름에 코팅했다. 그 위에 전기전도도가 우수하며 손쉽게 합성이 가능한 은나노와이어(은으로 이루어진 나노사이즈 막대기)를 도포해 휘어지는 전기회로를 완성했다.

완성된 자기회복 전기회로를 테스트해보기 위해 연구팀은 회로에 인위적으로 균열을 만들어 단락시켰다. 회로가 끊어진 부분에 500mw/cm2(단위면적당 발광 에너지) 세기의 레이저 빛을 조사하자 아조고분자가 편광방향과 나란하게 움직였다. 이와 동시에 도포된 은나노와이어가 아조고분자와 같이 움직여 끊어진 부분이 다시 접착돼 단락된 전기전도도가 회복됐다.

박정기 KAIST 교수는 “플렉시블 전자기기의 전기회로 단락문제를 해결해 전자기기 사용수명을 연장시킬 수 있는 가능성을 제시했다”며 “영화 속 아이언맨도 탐낼만한 차세대 신기술”이라고 말했다.

이승우 성균관대학교 교수는 “기존 자기회복 전기회로 기술의 단점이었던 고온을 사용하거나 해로운 용매를 사용하는 것과 같은 복잡한 회복과정이 없다”며 “주변에서 쉽게 구할 수 있는 레이저를 쏘아주면 끊어진 전기전도도가 회복되는 전기회로를 세계 최초로 개발했다”고 이번 연구의 의의를 밝혔다.

한국연구재단이 추진하는 일반연구자사업의 지원을 받아 KAIST와 성균관대학교 교수진의 지도아래 KAIST 강홍석 박사과정 학생이 주도한 이번 연구는 재료 분야의 세계적 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼스(Advanced Functional Materials)’ 9월 16일자로 실렸다.

1. 아조고분자 필름에 크랙을 인위적으로 발생시킨 후 빛을 조사해 크랙을 회복시키는 이미지. 조사한 빛은 크랙과 수직한 편광을 갖는 빛이다. 2분의 조사시간만으로도 크랙을 완전히 회복시킨다.

2. 끊어진 전기회로가 다시 접합되는 과정

①아조고분자 필름 위에 은나노와이어를 도포한 후 인위적으로 크랙을 발생시켜 전기전도도 단락을 일으킨다. ②빛을 조사하여 아조고분자의 이동을 유도한다. ③그 효과로 인해 도포된 은나노와이어를 끌고 이동시켜서 다시 은나노와이어 접착을 유도한다. ④단락된 전기전도도가 회복된다. (회복과정으로 인해 'K‘ 모양으로 배열된 전구에 빛이 다시 들어오는 것을 보여줌)

3. 은나노와이어가 도포된 아조고분자 필름의 연성특성 파악. 구부림, 꼬임 등에도 모두 전기전도도를 유지한다. 자기회복 과정을 거친 후에도 전기전도도 특성을 유지한다.

4. 제작한 자기 회복 필름의 웨어러블 기기 적용 가능성 파악. 장난감 손에 아래와 같이 회로를 연결한 후 반복적 구부림을 통해 전기전도도 단락을 시킨 다음 빛을 조사해 전기전도도를 회복할 수 있다.

2014.10.15 조회수 19862 유회준 교수, 亞 대학 최초로 ISSCC 학회장 맡아

우리 학교 전기 및 전자공학과 유회준 교수가 10일부터 13일까지 미국 샌프란시스코에서 개최된 국제고체회로학회(ISSCC, International Solid-State Circuits Conference)에서 아시아 대학 최초로 학회장에 선임됐다.

임기는 2014년 4월부터 1년간이다.

유 교수는 학회 창설 이래 약 60년간 논문 실적은 세계 10위, 지난 10년간은 세계 4위로 기록돼 아시아 최고 실적을 낸 연구자로 인정받았으며, 2012년 공적상을 수상한 바 있다.

ISSCC는 매년 2월 개최되는 세계 최고 권위의 반도체분야 학회로 전 세계의 반도체 관련 기업, 연구소 및 대학에서 제출된 논문 중 약 200여편의 논문만 엄선해 발표되는 학회다.

‘반도체 올림픽’이라고도 불리는 이 학회는 전 세계 3천명 이상의 반도체 기술자들이 모여 4일간 기술을 뽐낸다. 인텔이 최초로 CPU 제품을 발표하거나 삼성에서 최초로 메모리 기술을 발표하는 곳으로도 유명하다.

유회준 교수는 “우리나라 반도체 기술은 외국 기술을 모방하는 수준을 넘어서 세계를 선도하고 있다”며 “앞으로 세계 반도체 기술을 한 차원 높게 끌어 올리는데 기여를 하고 싶다”고 소감을 밝혔다.

2014.02.12 조회수 15549

유회준 교수, 亞 대학 최초로 ISSCC 학회장 맡아

우리 학교 전기 및 전자공학과 유회준 교수가 10일부터 13일까지 미국 샌프란시스코에서 개최된 국제고체회로학회(ISSCC, International Solid-State Circuits Conference)에서 아시아 대학 최초로 학회장에 선임됐다.

임기는 2014년 4월부터 1년간이다.

유 교수는 학회 창설 이래 약 60년간 논문 실적은 세계 10위, 지난 10년간은 세계 4위로 기록돼 아시아 최고 실적을 낸 연구자로 인정받았으며, 2012년 공적상을 수상한 바 있다.

ISSCC는 매년 2월 개최되는 세계 최고 권위의 반도체분야 학회로 전 세계의 반도체 관련 기업, 연구소 및 대학에서 제출된 논문 중 약 200여편의 논문만 엄선해 발표되는 학회다.

‘반도체 올림픽’이라고도 불리는 이 학회는 전 세계 3천명 이상의 반도체 기술자들이 모여 4일간 기술을 뽐낸다. 인텔이 최초로 CPU 제품을 발표하거나 삼성에서 최초로 메모리 기술을 발표하는 곳으로도 유명하다.

유회준 교수는 “우리나라 반도체 기술은 외국 기술을 모방하는 수준을 넘어서 세계를 선도하고 있다”며 “앞으로 세계 반도체 기술을 한 차원 높게 끌어 올리는데 기여를 하고 싶다”고 소감을 밝혔다.

2014.02.12 조회수 15549 김현식 학생, 국내 첫 IEEE 박사과정 업적 상 수상

우리 학교 전기및전자공학과 김현식(지도교수 조규형) 박사과정 학생이 국제전기전자공학회(IEEE) 반도체회로분야(SSCS)에서 국내 최초로 ‘박사과정 업적 상(Predoctoral Achievement Award)’을 수상한다.

시상식은 내년 2월 미국 샌프란시스코에서 개최되는 국제고체회로학회(ISSCC)에서 거행되는데 김 씨는 1,000달러의 상금을 받는다.

이 상은 1983년 제정된 이래 국제전기전자공학회 반도체회로분야 회장을 역임한 UC버클리 번하드 보서(Bernhard Boser) 교수, 국제전기전자공학회 고체회로학술지 편집장인 미시건대학 마이클 플린(Michael Flynn) 교수 등 세계적인 석학들이 수상한 바 있다.

이 상은 전 세계에서 반도체회로를 전공하는 박사과정 학생을 대상으로 국제논문, 학업성적, 연구 성과, 추천서 등을 바탕으로 선발한다.

김 씨는 국제고체회로학회와 국제전기전자공학회 등에서 총 15편의 국제저널 및 국제학회 논문을 발표했다. 또 35건의 국내외 특허를 출원하고 삼성전자 휴먼테크논문대상 3년 연속(2회 연속 금상)으로 받은 점을 인정받았다.

2013.12.17 조회수 20460

김현식 학생, 국내 첫 IEEE 박사과정 업적 상 수상

우리 학교 전기및전자공학과 김현식(지도교수 조규형) 박사과정 학생이 국제전기전자공학회(IEEE) 반도체회로분야(SSCS)에서 국내 최초로 ‘박사과정 업적 상(Predoctoral Achievement Award)’을 수상한다.

시상식은 내년 2월 미국 샌프란시스코에서 개최되는 국제고체회로학회(ISSCC)에서 거행되는데 김 씨는 1,000달러의 상금을 받는다.

이 상은 1983년 제정된 이래 국제전기전자공학회 반도체회로분야 회장을 역임한 UC버클리 번하드 보서(Bernhard Boser) 교수, 국제전기전자공학회 고체회로학술지 편집장인 미시건대학 마이클 플린(Michael Flynn) 교수 등 세계적인 석학들이 수상한 바 있다.

이 상은 전 세계에서 반도체회로를 전공하는 박사과정 학생을 대상으로 국제논문, 학업성적, 연구 성과, 추천서 등을 바탕으로 선발한다.

김 씨는 국제고체회로학회와 국제전기전자공학회 등에서 총 15편의 국제저널 및 국제학회 논문을 발표했다. 또 35건의 국내외 특허를 출원하고 삼성전자 휴먼테크논문대상 3년 연속(2회 연속 금상)으로 받은 점을 인정받았다.

2013.12.17 조회수 20460 휘어지는 고집적 반도체회로 구현

- 차세대 유연 스마트기기의 두뇌 상용화 길 열어 -

우리 학교 신소재공학과 이건재 교수팀이 입는 컴퓨터 및 플렉시블 디스플레이에서 가장 핵심적인 역할을 하는 유연한 고집적회로(LSI)를 구현하는데 성공했다.

자유롭게 휘어지는 스마트폰과 컴퓨터를 제작하기 위해서는 높은 집적도의 반도체회로, 즉 모바일 기기의 두뇌인 애플리케이션 프로세서(AP), 고용량 메모리 및 무선통신소자의 유연화가 필수적이다.

지금까지 플렉시블 디스플레이 구동에 필요한 박막트랜지스터(TFT)와 여러 유연소재들을 개발하는 연구는 활발히 진행되고 있다. 그러나 수천 개 이상의 고성능 나노반도체를 연결해 대량의 정보를 처리하고 저장할 수 있는 유연 고집적회로를 제작하지 못했다. 따라서 전체가 자유자재로 휘어지는 유연한 스마트기기 등 입을 수 있는 컴퓨터의 상용화에 어려움이 있었다.

이건재 교수팀은 고집적 무선통신소자를 단결정 실리콘에 형성한 뒤 100nm(나노미터) 두께의 매우 얇은 실리콘 칩의 회로를 뜯어내 플라스틱 기판위에 안정적으로 옮김으로써, 자유자재로 구부릴 수 있는 반도체회로를 구현했다.

이건재 교수는 “이번에 나노두께의 얇은 실리콘 소재로 개발한 반도체회로는 유연하면서도 고집적 고성능을 유지할 수 있고, 곧 상용화될 플렉시블 전자소자에 적용될 수 있을 뿐만 아니라, 인체 친화적 유연한 액정폴리머 소재위에 구현하였기 때문에 인체내부의 좁고 굴곡진 틈에 삽입할 수 있어서, 최근 미국 FDA가 승인한 인공망막의 통신 및 정보처리 기기에 적용하는 등 삶의 질을 향상시키는 데에도 기여할 수 있을 것이다"라고 말했다.

또한 이번 연구의 공저자로 참여한 KAIST 전기및전자공학과 이귀로 교수(나노종합기술원 원장)는 “이번성과는 세계 500조 규모의 반도체 및 디스플레이 시장에서 휘어지는 유연 고집적 회로로 패러다임이 바뀌는 시기에 개발된 핵심 원천기술”이라며 “향후 상용화를 위한 정부의 지원이 뒷받침 된다면 세계 시장에서 앞서가고 있는 한국 스마트폰, 반도체, 디스플레이 산업을 한 단계 더 업그레이드시켜 미래 먹거리로써 창조경제에도 이바지할 수 있을 것”이라고 평가했다.

이건재 교수는 현재 나노종합기술원, 한국기계연구원과 공동으로 이번 연구 결과물인 고집적 유연 반도체 회로를 롤투롤(Roll-to-Roll) 방식으로 양산하는 연구를 계획하고 있다.

한편, 이번 연구는 미국 화학회가 발행하는 나노과학기술(NT) 분야의 세계적 권위지인 ACS Nano 4월 25일자 온라인 판에 게재됐다.

휘어지는 고집적 반도체회로의 모습(좌), 얇고 유연한 고집적 통신소자를 적용한 인공망막의 모습(우)

유튜브 링크:http://www.youtube.com/watch?v=5PpbM7m2PPs&feature=youtu.be

2013.05.07 조회수 19828

휘어지는 고집적 반도체회로 구현

- 차세대 유연 스마트기기의 두뇌 상용화 길 열어 -

우리 학교 신소재공학과 이건재 교수팀이 입는 컴퓨터 및 플렉시블 디스플레이에서 가장 핵심적인 역할을 하는 유연한 고집적회로(LSI)를 구현하는데 성공했다.

자유롭게 휘어지는 스마트폰과 컴퓨터를 제작하기 위해서는 높은 집적도의 반도체회로, 즉 모바일 기기의 두뇌인 애플리케이션 프로세서(AP), 고용량 메모리 및 무선통신소자의 유연화가 필수적이다.

지금까지 플렉시블 디스플레이 구동에 필요한 박막트랜지스터(TFT)와 여러 유연소재들을 개발하는 연구는 활발히 진행되고 있다. 그러나 수천 개 이상의 고성능 나노반도체를 연결해 대량의 정보를 처리하고 저장할 수 있는 유연 고집적회로를 제작하지 못했다. 따라서 전체가 자유자재로 휘어지는 유연한 스마트기기 등 입을 수 있는 컴퓨터의 상용화에 어려움이 있었다.

이건재 교수팀은 고집적 무선통신소자를 단결정 실리콘에 형성한 뒤 100nm(나노미터) 두께의 매우 얇은 실리콘 칩의 회로를 뜯어내 플라스틱 기판위에 안정적으로 옮김으로써, 자유자재로 구부릴 수 있는 반도체회로를 구현했다.

이건재 교수는 “이번에 나노두께의 얇은 실리콘 소재로 개발한 반도체회로는 유연하면서도 고집적 고성능을 유지할 수 있고, 곧 상용화될 플렉시블 전자소자에 적용될 수 있을 뿐만 아니라, 인체 친화적 유연한 액정폴리머 소재위에 구현하였기 때문에 인체내부의 좁고 굴곡진 틈에 삽입할 수 있어서, 최근 미국 FDA가 승인한 인공망막의 통신 및 정보처리 기기에 적용하는 등 삶의 질을 향상시키는 데에도 기여할 수 있을 것이다"라고 말했다.

또한 이번 연구의 공저자로 참여한 KAIST 전기및전자공학과 이귀로 교수(나노종합기술원 원장)는 “이번성과는 세계 500조 규모의 반도체 및 디스플레이 시장에서 휘어지는 유연 고집적 회로로 패러다임이 바뀌는 시기에 개발된 핵심 원천기술”이라며 “향후 상용화를 위한 정부의 지원이 뒷받침 된다면 세계 시장에서 앞서가고 있는 한국 스마트폰, 반도체, 디스플레이 산업을 한 단계 더 업그레이드시켜 미래 먹거리로써 창조경제에도 이바지할 수 있을 것”이라고 평가했다.

이건재 교수는 현재 나노종합기술원, 한국기계연구원과 공동으로 이번 연구 결과물인 고집적 유연 반도체 회로를 롤투롤(Roll-to-Roll) 방식으로 양산하는 연구를 계획하고 있다.

한편, 이번 연구는 미국 화학회가 발행하는 나노과학기술(NT) 분야의 세계적 권위지인 ACS Nano 4월 25일자 온라인 판에 게재됐다.

휘어지는 고집적 반도체회로의 모습(좌), 얇고 유연한 고집적 통신소자를 적용한 인공망막의 모습(우)

유튜브 링크:http://www.youtube.com/watch?v=5PpbM7m2PPs&feature=youtu.be

2013.05.07 조회수 19828 고효율 바이오부탄올 생산기술 개발

- 균주 생산수율 87%, 바이오에탄올 수준으로 끌어올려 -- 발효 공정 생산성 3배 이상 향상, 반면 분리・정제 비용은 70% 절감 -

친환경 차세대 에너지 ‘바이오부탄올’의 생산성을 기존 바이오에탄올 수준으로 크게 향상시킨 반면 비용은 대폭 줄어 든 기술이 KAIST와 국내기업 연구팀에 의해 개발됐다.

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 GS칼텍스, 바이오퓨얼켐(주)와 공동으로 시스템대사공학 기법을 이용해 바이오부탄올의 생산성을 크게 향상시키면서도 경제성을 획기적으로 높인 공정을 개발하는데 성공했다.

바이오부탄올은 자동차 연료 첨가제로 이미 상용화된 바이오에탄올을 능가하는 친환경 차세대 에너지로 각광받고 있다.

바이오부탄올의 에너지밀도는 리터당 29.2MJ(메가줄)로 바이오에탄올(19.6MJ)보다 48%이상 높고 휘발유(32MJ)와 견줄만하다. 또 폐목재, 볏짚, 잉여 사탕수수, 해조류 등 비식용 바이오매스에서 추출이 가능하기 때문에 식량파동에서도 자유롭다.

특히, 휘발유와는 공기연료비를 비롯해 기화열, 옥탄가 등 여러 가지 연료 성능이 유사해서 현재 사용되고 있는 가솔린 엔진을 그대로 사용해도 되는 게 바이오부탄올의 큰 장점이다.

반면 바이오부탄올 생산을 위한 클로스트리듐 균주는 대장균이나 효모와는 달리 유전자 조작이 쉽지 않고, 또 복잡한 대사회로와 이에 대한 정보가 부족하기에 그동안 대사회로 재설계 자체가 어렵다는 점이 단점으로 꼽혀왔다.

이상엽 특훈교수는 자신이 창시한 시스템대사공학 기법을 도입해 산생성기와 용매생성기로 대변되던 대사회로모델 대신, 바이오부탄올 생산경로에 초점을 둔 대사회로 모델을 새롭게 고안해냈다.

연구팀은 새로운 대사회로 모델에서 바이오부탄올 생산경로를 직접경로(hot channel)와 간접경로(cold channel)로 정의했다.

이 대사회로 모델을 이용해 직접경로를 강화시키기 위한 대사공학을 수행해 이론수율 대비 49%의 생산수율을 나타내던 기존 균주를 87%까지 향상시킨 바이오부탄올 생산균주로 개량하는 데 성공했다.

연구팀은 이와 함께 GS칼텍스와 발효・분리공정 개발을 위한 연구를 수행해 흡착물질을 사용한 실시간 바이오부탄올 회수 및 제거 시스템을 개발하는 데 성공했다.

GS칼텍스와 공동연구 끝에 개발한 발효·분리공정 기술은 포도당 1.8kg을 이용해 585g의 부탄올을 생산했고, 한 시간에 리터당 1.3g 이상 생산했다. 이는 현존하는 세계 최고 수준의 농도, 수율, 생산성으로 발효 공정의 생산성을 3배 이상 향상시키면서 분리·정제 비용은 기존 대비 70%까지 절감했다.

이상엽 특훈교수는 “미국, 유럽 등 선진국에서 바이오연료로 상용화된 바이오에탄올 생산기술은 이론수율 대비 90%인데, 이번에 개발된 기술은 바이오에탄올의 수율에 육박한다”며 “수율측면에서는 차세대 연료인 바이오부탄올 생산 기술이 바이오에탄올 생산기술에 근접했음을 의미한다”고 이번 연구의 의미를 밝혔다.

이 교수는 또 “클로스트리듐 아세토부틸리쿰을 세계 최초로 시스템대사공학 기법으로 개량하고 새로운 발효·분리공정을 접목시켜 생산성을 획기적으로 향상시킨 사례”라며 “재생 가능한 자원으로부터 바이오부탄올 생산 공정의 산업화를 앞당기는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

한편, 이번 연구 결과는 미생물분야 세계적 학술지인 ‘엠바이오(mBio)‘지 9·10월호 대표논문으로 선정돼 10월 23일자에 게재됐다.

그림설명. 바이오부탄올 생산 미생물인 클로스트리듐 균주의 전자현미경 사진에 핫채널과 콜드채널을 각각 빨간색과 녹색으로 표현. 화합물 구조는 부탄올.

2012.11.06 조회수 19132

고효율 바이오부탄올 생산기술 개발

- 균주 생산수율 87%, 바이오에탄올 수준으로 끌어올려 -- 발효 공정 생산성 3배 이상 향상, 반면 분리・정제 비용은 70% 절감 -

친환경 차세대 에너지 ‘바이오부탄올’의 생산성을 기존 바이오에탄올 수준으로 크게 향상시킨 반면 비용은 대폭 줄어 든 기술이 KAIST와 국내기업 연구팀에 의해 개발됐다.

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 GS칼텍스, 바이오퓨얼켐(주)와 공동으로 시스템대사공학 기법을 이용해 바이오부탄올의 생산성을 크게 향상시키면서도 경제성을 획기적으로 높인 공정을 개발하는데 성공했다.

바이오부탄올은 자동차 연료 첨가제로 이미 상용화된 바이오에탄올을 능가하는 친환경 차세대 에너지로 각광받고 있다.

바이오부탄올의 에너지밀도는 리터당 29.2MJ(메가줄)로 바이오에탄올(19.6MJ)보다 48%이상 높고 휘발유(32MJ)와 견줄만하다. 또 폐목재, 볏짚, 잉여 사탕수수, 해조류 등 비식용 바이오매스에서 추출이 가능하기 때문에 식량파동에서도 자유롭다.

특히, 휘발유와는 공기연료비를 비롯해 기화열, 옥탄가 등 여러 가지 연료 성능이 유사해서 현재 사용되고 있는 가솔린 엔진을 그대로 사용해도 되는 게 바이오부탄올의 큰 장점이다.

반면 바이오부탄올 생산을 위한 클로스트리듐 균주는 대장균이나 효모와는 달리 유전자 조작이 쉽지 않고, 또 복잡한 대사회로와 이에 대한 정보가 부족하기에 그동안 대사회로 재설계 자체가 어렵다는 점이 단점으로 꼽혀왔다.

이상엽 특훈교수는 자신이 창시한 시스템대사공학 기법을 도입해 산생성기와 용매생성기로 대변되던 대사회로모델 대신, 바이오부탄올 생산경로에 초점을 둔 대사회로 모델을 새롭게 고안해냈다.

연구팀은 새로운 대사회로 모델에서 바이오부탄올 생산경로를 직접경로(hot channel)와 간접경로(cold channel)로 정의했다.

이 대사회로 모델을 이용해 직접경로를 강화시키기 위한 대사공학을 수행해 이론수율 대비 49%의 생산수율을 나타내던 기존 균주를 87%까지 향상시킨 바이오부탄올 생산균주로 개량하는 데 성공했다.

연구팀은 이와 함께 GS칼텍스와 발효・분리공정 개발을 위한 연구를 수행해 흡착물질을 사용한 실시간 바이오부탄올 회수 및 제거 시스템을 개발하는 데 성공했다.

GS칼텍스와 공동연구 끝에 개발한 발효·분리공정 기술은 포도당 1.8kg을 이용해 585g의 부탄올을 생산했고, 한 시간에 리터당 1.3g 이상 생산했다. 이는 현존하는 세계 최고 수준의 농도, 수율, 생산성으로 발효 공정의 생산성을 3배 이상 향상시키면서 분리·정제 비용은 기존 대비 70%까지 절감했다.

이상엽 특훈교수는 “미국, 유럽 등 선진국에서 바이오연료로 상용화된 바이오에탄올 생산기술은 이론수율 대비 90%인데, 이번에 개발된 기술은 바이오에탄올의 수율에 육박한다”며 “수율측면에서는 차세대 연료인 바이오부탄올 생산 기술이 바이오에탄올 생산기술에 근접했음을 의미한다”고 이번 연구의 의미를 밝혔다.

이 교수는 또 “클로스트리듐 아세토부틸리쿰을 세계 최초로 시스템대사공학 기법으로 개량하고 새로운 발효·분리공정을 접목시켜 생산성을 획기적으로 향상시킨 사례”라며 “재생 가능한 자원으로부터 바이오부탄올 생산 공정의 산업화를 앞당기는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

한편, 이번 연구 결과는 미생물분야 세계적 학술지인 ‘엠바이오(mBio)‘지 9·10월호 대표논문으로 선정돼 10월 23일자에 게재됐다.

그림설명. 바이오부탄올 생산 미생물인 클로스트리듐 균주의 전자현미경 사진에 핫채널과 콜드채널을 각각 빨간색과 녹색으로 표현. 화합물 구조는 부탄올.

2012.11.06 조회수 19132 초소형 스마트 침 시스템 개발

- 작고 가벼우면서 성능은 훨씬 뛰어나지만 가격은 1/100도 안돼 -- 지능형 컴퓨터 칩이 달린 침으로 과학적인 치료 가능 -

편리하고 과학적인 ‘초소형 스마트 침 시스템’이 KAIST 연구진에 의해 개발됐다.

우리 학교 전기 및 전자공학과 유회준 교수 연구팀이 크기는 동전만큼 작으면서도 환자의 상태를 실시간 모니터링 할 수 있는 "초소형 스마트 침 시스템‘을 개발했다고 8일 밝혔다.

유 교수팀이 개발한 전기침 치료기는 한의원에서 사용 중인 기존 침보다는 훨씬 작고 가벼우면서도 더 뛰어난 성능을 갖고 있지만 가격은 1/100도 안 된다.

전기침은 질병치료 등 의료분야 뿐만 아니라 지방분해 등 비의료 분야에서도 널리 사용되고 있다.

전기침 치료기는 전선이 연결된 커다란 집게를 침에 연결해 전기 자극을 주는 방식이다. 따라서 환자가 움직이거나 선에 힘이 실리게 되면 침이 구부러지거나 뽑히는 등 불안정한 상태로 치료해야만 했다.

연구팀이 개발한 ‘스마트 침 시스템’은 자체 개발한 직물형 인쇄회로 기판(Planar Fashionable Circuit Board, P-FCB)을 이용해 몸에 직접 붙이는 패치형으로 만들어 초소형화를 실현하면서 복잡한 선 연결을 없앴다.

특히 지능형IC를 갖춰 치료 중 생체 신호를 감지해 환자의 상태를 모니터링 할 수 있는 점이 큰 특징이다.

기존의 전기침 자극은 환자의 상태 및 치료 효과를 판단하는 데 육안 혹은 환자의 느낌 등의 주관적인 요소가 강했다. 그러나 이 시스템은 전기침 치료를 하면서 사용자의 근전도 및 체온 등을 감지해 환자의 상태를 파악하면서 다중 생체 신호도 감지해 치료 효과를 보다 객관적으로 검증할 수 있다.

이와 함께 안정적인 자극을 위해 초저전력으로 제작돼 코인 배터리만으로 연속 1시간 이상 동작이 가능해 치료에 충분한 동작시간을 확보했다.

유회준 교수의 지도아래 송기석 박사과정 학생이 개발한 ‘초소형 스마트 침 시스템’은 지난달 말 세계적인 반도체학술대회인 국제고체회로설계학회(International Solid-State Circuits Conference)에서 발표돼 국내․외 관련분야 학자들로부터 많은 관심을 받았다.

유회준 교수는 “이 시스템이 각광을 받고 있는 이유는 간편하고 과학적으로 치료할 수 있는 전기침 자극 시스템이 현재까지 개발된 적이 없었기 때문”이라며 “불편하고 비과학적이라고 인식 되었던 전기침 치료가 편리하고 과학적인 치료로 새롭게 거듭나는 계기가 될 것”이라고 말했다.

더불어 “개발된 생체 피드백 전기침 자극 시스템을 통해 그동안 풀리지 않았던 한의학의 과학화에 한걸음 다가갈 수 있다는 가능성을 제시했다는 점에서 매우 큰 의미를 갖는다”고 강조했다.

[그림 1,2] 스마트 전기침 시스템『스마트 전기침 시스템』은 전기침 패치, 침, 그리고 전도성 실로 구성된다. 전기침 패치는 동전 500원 정도의 크기로 패치 안에 코인 배터리와 지능형 IC를 탑재하고 있다. 지능형 전기 자극 IC는 0.13㎛ 공정으로 설계가 되어 있으며 12.5㎟의 아주 작은 면적을 갖기 때문에 작은 패치 위에 쉽게 구현될 수 있다. 또한 전력 소모 역시 최대 6.8mW로 매우 낮기 때문에 탑재된 코인 배터리로 1시간 이상의 치료 시간을 보장할 수 있다.

[그림 3] 스마트 전기침 패치 구조『스마트 전기침 시스템』의 패치는 크게 3개의 계층으로 구성이 된다. 1) 표면 전극층, 2) 전원층, 3) 회로층이다. 3) 회로층에는 전기 자극 IC와 코인 배터리가 탑재되고 전기 자극 IC와 침은 전도성 부직포와 전도성 실을 통해서 편리하고 안정적으로 연결이 될 수 있다.

[그림 4] 스마트 전기침 패치 구조『스마트 전기침 시스템』을 사용하여 전기 자극을 하는 방식을 사용하는 침의 개수에 따라 2가지로 나눌 수 있다. 1) 단일 지점 전기 자극 방식 : 하나의 침과 전기침 패치의 표면 전극 사이에 전류 자극을 하는 방식, 2) 양 지점 전기 자극 방식 : 두 개의 침 사이에 전류 자극을 하는 방식이다.

[그림 5] 기존 전기침과 스마트 전기침 시스템의 비교『스마트 전기침 시스템』은 500원짜리 동전 정도의 크기로 매우 작으며 직물위에 회로를 직접 인쇄하는 P-FCB 기술을 이용하여 이물감이 거의 느껴지지 않을 정도로 가볍게 제작되었다. 그리고 기존의 전기침과는 달리 복잡한 전선의 연결이 필요 없어 환자가 움직이는데 제약이 없다. 스마트 전기침 시스템은 전기 자극을 하면서 전기침 패치의 표면 전극을 통해 환자의 근전도 및 체온 정보를 수집/전송하여 환자의 상태에 따라 전기 자극 강도를 자동으로 조절할 수 있다.

[그림 6] 스마트 전기침 시스템 구성도스마트 전기침 시스템의 IC는 크게 4부분으로 구성된다. 1) 전기 자극부는 1~500Hz의 40uA~1mA의 자극 전류 펄스를 만들어 낸다. 2) 다중 모드 센서부는 전기 자극 중 근전도와 온도를 매우 낮은 소모 전력으로 감지한다. 3) 감지된 근전도와 온도 정보는 SoC 제어부의 on-chip 메모리에 저장이 된다. 4) 이후 저장된 근전도와 온도 정보는 인체 매질 통신부를 통해서 외부로 전송이 되어 시술자 및 사용자에게 나타나게 된다.

2012.03.08 조회수 24271

초소형 스마트 침 시스템 개발

- 작고 가벼우면서 성능은 훨씬 뛰어나지만 가격은 1/100도 안돼 -- 지능형 컴퓨터 칩이 달린 침으로 과학적인 치료 가능 -

편리하고 과학적인 ‘초소형 스마트 침 시스템’이 KAIST 연구진에 의해 개발됐다.

우리 학교 전기 및 전자공학과 유회준 교수 연구팀이 크기는 동전만큼 작으면서도 환자의 상태를 실시간 모니터링 할 수 있는 "초소형 스마트 침 시스템‘을 개발했다고 8일 밝혔다.

유 교수팀이 개발한 전기침 치료기는 한의원에서 사용 중인 기존 침보다는 훨씬 작고 가벼우면서도 더 뛰어난 성능을 갖고 있지만 가격은 1/100도 안 된다.

전기침은 질병치료 등 의료분야 뿐만 아니라 지방분해 등 비의료 분야에서도 널리 사용되고 있다.

전기침 치료기는 전선이 연결된 커다란 집게를 침에 연결해 전기 자극을 주는 방식이다. 따라서 환자가 움직이거나 선에 힘이 실리게 되면 침이 구부러지거나 뽑히는 등 불안정한 상태로 치료해야만 했다.

연구팀이 개발한 ‘스마트 침 시스템’은 자체 개발한 직물형 인쇄회로 기판(Planar Fashionable Circuit Board, P-FCB)을 이용해 몸에 직접 붙이는 패치형으로 만들어 초소형화를 실현하면서 복잡한 선 연결을 없앴다.

특히 지능형IC를 갖춰 치료 중 생체 신호를 감지해 환자의 상태를 모니터링 할 수 있는 점이 큰 특징이다.

기존의 전기침 자극은 환자의 상태 및 치료 효과를 판단하는 데 육안 혹은 환자의 느낌 등의 주관적인 요소가 강했다. 그러나 이 시스템은 전기침 치료를 하면서 사용자의 근전도 및 체온 등을 감지해 환자의 상태를 파악하면서 다중 생체 신호도 감지해 치료 효과를 보다 객관적으로 검증할 수 있다.

이와 함께 안정적인 자극을 위해 초저전력으로 제작돼 코인 배터리만으로 연속 1시간 이상 동작이 가능해 치료에 충분한 동작시간을 확보했다.

유회준 교수의 지도아래 송기석 박사과정 학생이 개발한 ‘초소형 스마트 침 시스템’은 지난달 말 세계적인 반도체학술대회인 국제고체회로설계학회(International Solid-State Circuits Conference)에서 발표돼 국내․외 관련분야 학자들로부터 많은 관심을 받았다.

유회준 교수는 “이 시스템이 각광을 받고 있는 이유는 간편하고 과학적으로 치료할 수 있는 전기침 자극 시스템이 현재까지 개발된 적이 없었기 때문”이라며 “불편하고 비과학적이라고 인식 되었던 전기침 치료가 편리하고 과학적인 치료로 새롭게 거듭나는 계기가 될 것”이라고 말했다.

더불어 “개발된 생체 피드백 전기침 자극 시스템을 통해 그동안 풀리지 않았던 한의학의 과학화에 한걸음 다가갈 수 있다는 가능성을 제시했다는 점에서 매우 큰 의미를 갖는다”고 강조했다.

[그림 1,2] 스마트 전기침 시스템『스마트 전기침 시스템』은 전기침 패치, 침, 그리고 전도성 실로 구성된다. 전기침 패치는 동전 500원 정도의 크기로 패치 안에 코인 배터리와 지능형 IC를 탑재하고 있다. 지능형 전기 자극 IC는 0.13㎛ 공정으로 설계가 되어 있으며 12.5㎟의 아주 작은 면적을 갖기 때문에 작은 패치 위에 쉽게 구현될 수 있다. 또한 전력 소모 역시 최대 6.8mW로 매우 낮기 때문에 탑재된 코인 배터리로 1시간 이상의 치료 시간을 보장할 수 있다.

[그림 3] 스마트 전기침 패치 구조『스마트 전기침 시스템』의 패치는 크게 3개의 계층으로 구성이 된다. 1) 표면 전극층, 2) 전원층, 3) 회로층이다. 3) 회로층에는 전기 자극 IC와 코인 배터리가 탑재되고 전기 자극 IC와 침은 전도성 부직포와 전도성 실을 통해서 편리하고 안정적으로 연결이 될 수 있다.

[그림 4] 스마트 전기침 패치 구조『스마트 전기침 시스템』을 사용하여 전기 자극을 하는 방식을 사용하는 침의 개수에 따라 2가지로 나눌 수 있다. 1) 단일 지점 전기 자극 방식 : 하나의 침과 전기침 패치의 표면 전극 사이에 전류 자극을 하는 방식, 2) 양 지점 전기 자극 방식 : 두 개의 침 사이에 전류 자극을 하는 방식이다.

[그림 5] 기존 전기침과 스마트 전기침 시스템의 비교『스마트 전기침 시스템』은 500원짜리 동전 정도의 크기로 매우 작으며 직물위에 회로를 직접 인쇄하는 P-FCB 기술을 이용하여 이물감이 거의 느껴지지 않을 정도로 가볍게 제작되었다. 그리고 기존의 전기침과는 달리 복잡한 전선의 연결이 필요 없어 환자가 움직이는데 제약이 없다. 스마트 전기침 시스템은 전기 자극을 하면서 전기침 패치의 표면 전극을 통해 환자의 근전도 및 체온 정보를 수집/전송하여 환자의 상태에 따라 전기 자극 강도를 자동으로 조절할 수 있다.

[그림 6] 스마트 전기침 시스템 구성도스마트 전기침 시스템의 IC는 크게 4부분으로 구성된다. 1) 전기 자극부는 1~500Hz의 40uA~1mA의 자극 전류 펄스를 만들어 낸다. 2) 다중 모드 센서부는 전기 자극 중 근전도와 온도를 매우 낮은 소모 전력으로 감지한다. 3) 감지된 근전도와 온도 정보는 SoC 제어부의 on-chip 메모리에 저장이 된다. 4) 이후 저장된 근전도와 온도 정보는 인체 매질 통신부를 통해서 외부로 전송이 되어 시술자 및 사용자에게 나타나게 된다.

2012.03.08 조회수 24271 KAIST 최연소 박사 졸업생, 유럽 유명연구소 입사

이슬기 박사

- 24일 오후 2시 교내 류근철 스포츠컴플렉스에서 2012년 학위수여식 개최 - 코흔 카네기멜론대 총장과 민계식 현대중공업 前 회장 등 2명에게 명예박사학위 수여

“연구하는 재미에 밤낮없이 랩에 있었지만 최연소 박사라니 앞으로 더욱 분발해야 되겠네요”

2012년 KAIST 학위수여식에서 스물다섯 나이에 최연소 박사학위 타이틀을 거머쥐고 연구실적 또한 탁월해 유럽 최대 전자연구소에 입사하는 졸업생이 있어 화제다.

주인공은 전기및전자공학과(지도교수 유회준)를 졸업하는 이슬기 박사.

24일 열린 KAIST 학위수여식에서 만난 이슬기 박사는 부끄러운 미소를 지었다. 이 박사는 오는 3월부터 네덜란드 아인트호벤에 위치한 바이오-메디컬 분야의 유럽 최대 전자연구소인 IMEC-NL(Interuniversity Microelectronics Center)에서 일하게 돼 이달 말 출국할 예정이다.

1987년생인 이슬기 박사는 서울과학고를 2년 만에 조기졸업하고 지난 2004년 KAIST 전기및전자공학과에 입학했다. 이후 3년 만에 학부 과정을 마치고 동 대학원에 진학해 5년 만에 박사학위를 받았다.

이슬기 박사는 학부 3학년이던 2006년, ‘웨어러블 헬스케어’에 대한 학부생 연구 프로그램(URP, Undergraduate Research Program)을 성공적으로 수행해 2위에 입상하면서부터 연구업적을 쌓기 시작했다.

동 대학원에 진학해 반도체시스템연구실에서 ‘웨어러블 헬스케어용 SoC (System on Chip) 및 관련 시스템’에 관련된 창의적인 연구를 수행하기 시작했던 것.

학부 때부터 한 우물만 계속 파온 이 박사의 대학원 연구실적은 초인적(超人的) 이다. 세계 최고의 학술 대회인 국제고체회로소자회의(ISSCC, International Solid-State Circuit Conference)를 포함해, 미국, 일본, 유럽, 대만 등에서 주최됐던 학회에서 총 11개의 논문을 발표하고 10개의 특허를 출원했다.

일반적으로 회로설계 분야에서 대학원과정 동안 ISSCC와 같은 세계적 학회에서 논문을 1편 이상 발표하기가 극히 드문 점을 감안할 때 11편의 논문이 채택되고 그중 3편이 우수 논문에 선정된 것은 극히 이례적이다.

특히, 2011년에는 언제 어디서나 간단하게 수면 상태를 모니터링 할 수 있는 ‘착용형 수면다원검사 시스템’을 개발해 국내외에서 커다란 관심을 받았다.

이 박사는 웨어러블 헬스케어 분야에서 이 같은 연구 성과를 인정받아 최첨단 나노전자기술을 선도하는 유럽연합(EU)의 중심 연구기관인 IMEC에서 일하게 됐다. 이 연구소에는 저전력 생체신호 검출 및 처리 분야의 세계적인 전문가들이 대거 모여있다.

이슬기 박사는 “학부시절부터 관심이 있었던 분야를 시간가는 줄 모르고 즐기면서 연구했더니 뜻밖의 좋은 성과를 낸 것 같다”며 “앞으로 이런 제도가 더욱 활성화되면 훌륭한 연구 성과들이 많이 나올 수 있을 것”이라고 말했다.

이 박사는 또 “해외에서 많은 경험을 쌓은 뒤 한국으로 돌아와 후배를 양성하는 일에 힘쓰고 싶다”며 “남자가 80% 이상 차지하는 이공계에서 여성과학자를 꿈꾸는 후배들의 멘토가 돼서 창조적인 연구를 할 수 있도록 돕고 싶다”고 덧붙였다.

한편, 이날 열린 KAIST 학위수여식에서는 이슬기 박사를 포함해 박사 442명과 석사 1102명, 학사 830명 등 총 2,374명의 졸업생이 배출됐다.

민계식 회장 코흔 총장

이날 서남표 총장은 제러드 리 코흔(Jared Leigh Cohon) 카네기 멜론대(CMU) 총장과 민계식 현대중공업 前 회장에게 각각 명예 과학기술학 박사학위를 수여했다.

코흔 총장은 1997년부터 총장직을 역임하면서 소통과 화합의 리더십으로 재적 학생 및 우수 교원의 증가, 연구비 증대, 재정확충 등 많은 발전을 이뤄 카네기멜론대학을 세계 TOP 5 연구중심대학으로 성장시킨 업적을 인정받았다.

민계식 前 회장은 ‘발명하고 연구하는 최고경영자’로 통하는 국내 최고의 조선공학 전문가로서 한국 조선업의 지난 40년간 조선해양기술 일류화를 위해 헌신해 우리나라를 세계 최강 조선해양산업 강국으로 만든 주역이다.

2012.02.24 조회수 28814

KAIST 최연소 박사 졸업생, 유럽 유명연구소 입사

이슬기 박사

- 24일 오후 2시 교내 류근철 스포츠컴플렉스에서 2012년 학위수여식 개최 - 코흔 카네기멜론대 총장과 민계식 현대중공업 前 회장 등 2명에게 명예박사학위 수여

“연구하는 재미에 밤낮없이 랩에 있었지만 최연소 박사라니 앞으로 더욱 분발해야 되겠네요”

2012년 KAIST 학위수여식에서 스물다섯 나이에 최연소 박사학위 타이틀을 거머쥐고 연구실적 또한 탁월해 유럽 최대 전자연구소에 입사하는 졸업생이 있어 화제다.

주인공은 전기및전자공학과(지도교수 유회준)를 졸업하는 이슬기 박사.

24일 열린 KAIST 학위수여식에서 만난 이슬기 박사는 부끄러운 미소를 지었다. 이 박사는 오는 3월부터 네덜란드 아인트호벤에 위치한 바이오-메디컬 분야의 유럽 최대 전자연구소인 IMEC-NL(Interuniversity Microelectronics Center)에서 일하게 돼 이달 말 출국할 예정이다.

1987년생인 이슬기 박사는 서울과학고를 2년 만에 조기졸업하고 지난 2004년 KAIST 전기및전자공학과에 입학했다. 이후 3년 만에 학부 과정을 마치고 동 대학원에 진학해 5년 만에 박사학위를 받았다.

이슬기 박사는 학부 3학년이던 2006년, ‘웨어러블 헬스케어’에 대한 학부생 연구 프로그램(URP, Undergraduate Research Program)을 성공적으로 수행해 2위에 입상하면서부터 연구업적을 쌓기 시작했다.

동 대학원에 진학해 반도체시스템연구실에서 ‘웨어러블 헬스케어용 SoC (System on Chip) 및 관련 시스템’에 관련된 창의적인 연구를 수행하기 시작했던 것.

학부 때부터 한 우물만 계속 파온 이 박사의 대학원 연구실적은 초인적(超人的) 이다. 세계 최고의 학술 대회인 국제고체회로소자회의(ISSCC, International Solid-State Circuit Conference)를 포함해, 미국, 일본, 유럽, 대만 등에서 주최됐던 학회에서 총 11개의 논문을 발표하고 10개의 특허를 출원했다.

일반적으로 회로설계 분야에서 대학원과정 동안 ISSCC와 같은 세계적 학회에서 논문을 1편 이상 발표하기가 극히 드문 점을 감안할 때 11편의 논문이 채택되고 그중 3편이 우수 논문에 선정된 것은 극히 이례적이다.

특히, 2011년에는 언제 어디서나 간단하게 수면 상태를 모니터링 할 수 있는 ‘착용형 수면다원검사 시스템’을 개발해 국내외에서 커다란 관심을 받았다.

이 박사는 웨어러블 헬스케어 분야에서 이 같은 연구 성과를 인정받아 최첨단 나노전자기술을 선도하는 유럽연합(EU)의 중심 연구기관인 IMEC에서 일하게 됐다. 이 연구소에는 저전력 생체신호 검출 및 처리 분야의 세계적인 전문가들이 대거 모여있다.

이슬기 박사는 “학부시절부터 관심이 있었던 분야를 시간가는 줄 모르고 즐기면서 연구했더니 뜻밖의 좋은 성과를 낸 것 같다”며 “앞으로 이런 제도가 더욱 활성화되면 훌륭한 연구 성과들이 많이 나올 수 있을 것”이라고 말했다.

이 박사는 또 “해외에서 많은 경험을 쌓은 뒤 한국으로 돌아와 후배를 양성하는 일에 힘쓰고 싶다”며 “남자가 80% 이상 차지하는 이공계에서 여성과학자를 꿈꾸는 후배들의 멘토가 돼서 창조적인 연구를 할 수 있도록 돕고 싶다”고 덧붙였다.

한편, 이날 열린 KAIST 학위수여식에서는 이슬기 박사를 포함해 박사 442명과 석사 1102명, 학사 830명 등 총 2,374명의 졸업생이 배출됐다.

민계식 회장 코흔 총장

이날 서남표 총장은 제러드 리 코흔(Jared Leigh Cohon) 카네기 멜론대(CMU) 총장과 민계식 현대중공업 前 회장에게 각각 명예 과학기술학 박사학위를 수여했다.

코흔 총장은 1997년부터 총장직을 역임하면서 소통과 화합의 리더십으로 재적 학생 및 우수 교원의 증가, 연구비 증대, 재정확충 등 많은 발전을 이뤄 카네기멜론대학을 세계 TOP 5 연구중심대학으로 성장시킨 업적을 인정받았다.

민계식 前 회장은 ‘발명하고 연구하는 최고경영자’로 통하는 국내 최고의 조선공학 전문가로서 한국 조선업의 지난 40년간 조선해양기술 일류화를 위해 헌신해 우리나라를 세계 최강 조선해양산업 강국으로 만든 주역이다.

2012.02.24 조회수 28814 DNA를 이용한 2나노급 반도체 원천기술 개발

- 그래핀 위에 수나노급 극미세 패턴용 DNA를 정렬해 조립성공 -- “플렉서블한 2나노미터 급의 초미세 나노패턴 길 열어”-

반도체 회로의 초미세 제품개발 경쟁이 치열하다. 최첨단 반도체 기술로도 10나노미터 이하의 반도체 제작은 불가능하다고 알려져 있어 신물질을 이용한 차세대 반도체는 국가경쟁력 강화를 위해 반드시 풀어내야 할 숙제다.

우리 학교 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 DNA를 그래핀 위에서 배열시키는 기술을 활용해 초미세 반도체 회로를 만들 수 있는 원천기술을 개발하는 데 성공했다고 6일 밝혔다.

김 교수팀의 신기술 개발로 기존에 사용되고 있는 물리적 방식의 최첨단기술로도 불가능하다고 여겨졌던 2나노미터급의 선폭을 갖는 반도체가 개발될 것으로 기대된다. 2나노 반도체가 개발되면 우표 크기의 메모리 반도체에 고화질 영화 10000편을 저장하는 등 현재 상용화중인 20나노급 반도체보다 약 100배의 용량을 담을 수 있게 된다.

최근 광식각 패턴기술을 적용해오던 반도체 회로의 크기가 물리적 한계에 도달해 생체소재를 이용해 초미세 회로을 제작하는 연구들이 전 세계적으로 관심을 모으고 있다. 이중 DNA의 경우 2나노미터까지 정교한 미세패턴을 구현가능다고 알려져 있어 차세대 신소재로 각광받고 있다.

연구팀은 ‘DNA 사슬접기‘라고 불리는 최첨단 나노 구조제작 기술을 이용하면 금속나노입자나 또는 탄소나노튜브를 2나노미터까지 정밀하게 조절할 수 있는 점에 착안했다. 그러나 이 기술은 실리카나 운모 등 일부 제한된 특정 기판위에서만 패턴이 형성돼 반도체칩에는 적용이 불가능했다.

김상욱 교수팀은 다른 물질과 잘 달라붙지 않는 그래핀을 화학적으로 개질해 표면에 다양한 물질을 선택적으로 흡착하도록 만들었다.

개질된 그래핀은 원자수준으로 매우 평탄하면서도 기계적으로 잘 휘거나 변형되는 그래핀의 장점을 갖기 때문에 이 위에 DNA 사슬접기를 패턴화하면 기존에는 불가능했던 잘 휘거나 접을 수 있는 형태의 DNA 회로구성이 가능할 것으로 기대된다.

김상욱 교수는 “반도체업계의 지각변동이 계속되는 가운데 실리콘기반 반도체 기술은 한계에 이르렀다”며 “앞으로 신물질 차세대 반도체 개발에 커다란 파급효과를 불러일으킬 것”이라고 말했다.

이어 김 교수는 “다양한 기능을 발휘하는 그래핀 소재 위에 2나노급의 초미세 패턴을 구현할 수 있는 DNA 사슬접기를 배치시키는 기술은 기계적으로 유연한 나노반도체나 바이오센서 등 다양한 분야에 원천기술로 활용될 것”이라고 덧붙였다.

한편, 이번 연구결과는 화학분야의 세계 최고 권위의 학술지인 "앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)" 1월호에 표지논문으로 발표됐으며 관련 기술은 국내외 특허출원을 마쳤다.

<용어설명>

○ 그래핀: 육각의 벌집구조로 결합한 탄소가 연속적으로 연결되어 탄소 원자 한 층의 두께를 가진 2차원의 평판 모양을 이룬 탄소소재

○ 광식각 기술 : 빛에 민감한 고분자를 이용하여 미세한 패턴을 형성하는 반도체용 미세형상 제작 기술

○ DNA 사슬접기 : 긴 단일 DNA 사슬 하나와 정교하게 설계된 짧은 단일 DNA 사슬들이 염기 서열 규칙에 따라 이중나선 DNA 구조로 접히면서 다양한 모양의 나노구조물을 형성하는 생체소재 ☞ 잘 알려진 바와 같이 DNA는 염기서열에 따라 규칙적으로 결합되어 유전정보를 저장하는 생체소재이며, 2006년도에 최초로 개발된 DNA Origami (DNA 사슬접기)는 긴 DNA 사슬을 마치 뜨개질하듯 정밀하게 설계된 짧은 DNA 사슬들과 결합시켜 다양한 형태의 나노 구조물을 만드는 최첨단 나노기술이다.

○ 탄소나노튜브: 육각의 벌집구조로 결합한 탄소가 수 nm(나노미터) 크기의 직경을 갖는 튜브를 형성한 탄소소재

○ 나노 기술 : 1나노미터는 10억분의 1m다. 즉 사람 머리카락의 1만분의 1 굵기로 반도체 회로를 그려넣는 초미세 가공기술이다. 반도체는 회로선 폭이 가늘어질수록 원가가 절감되고 에너지 효율도 높아진다

[그림] DNA들이 결합하면서 DNA 오리가미를 형성과 함께 그래핀 산화물 표면과 질소도핑/환원 그래핀 산화물 표면에 흡착되는 모습.

2012.02.06 조회수 17261

DNA를 이용한 2나노급 반도체 원천기술 개발

- 그래핀 위에 수나노급 극미세 패턴용 DNA를 정렬해 조립성공 -- “플렉서블한 2나노미터 급의 초미세 나노패턴 길 열어”-

반도체 회로의 초미세 제품개발 경쟁이 치열하다. 최첨단 반도체 기술로도 10나노미터 이하의 반도체 제작은 불가능하다고 알려져 있어 신물질을 이용한 차세대 반도체는 국가경쟁력 강화를 위해 반드시 풀어내야 할 숙제다.

우리 학교 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 DNA를 그래핀 위에서 배열시키는 기술을 활용해 초미세 반도체 회로를 만들 수 있는 원천기술을 개발하는 데 성공했다고 6일 밝혔다.

김 교수팀의 신기술 개발로 기존에 사용되고 있는 물리적 방식의 최첨단기술로도 불가능하다고 여겨졌던 2나노미터급의 선폭을 갖는 반도체가 개발될 것으로 기대된다. 2나노 반도체가 개발되면 우표 크기의 메모리 반도체에 고화질 영화 10000편을 저장하는 등 현재 상용화중인 20나노급 반도체보다 약 100배의 용량을 담을 수 있게 된다.

최근 광식각 패턴기술을 적용해오던 반도체 회로의 크기가 물리적 한계에 도달해 생체소재를 이용해 초미세 회로을 제작하는 연구들이 전 세계적으로 관심을 모으고 있다. 이중 DNA의 경우 2나노미터까지 정교한 미세패턴을 구현가능다고 알려져 있어 차세대 신소재로 각광받고 있다.

연구팀은 ‘DNA 사슬접기‘라고 불리는 최첨단 나노 구조제작 기술을 이용하면 금속나노입자나 또는 탄소나노튜브를 2나노미터까지 정밀하게 조절할 수 있는 점에 착안했다. 그러나 이 기술은 실리카나 운모 등 일부 제한된 특정 기판위에서만 패턴이 형성돼 반도체칩에는 적용이 불가능했다.

김상욱 교수팀은 다른 물질과 잘 달라붙지 않는 그래핀을 화학적으로 개질해 표면에 다양한 물질을 선택적으로 흡착하도록 만들었다.

개질된 그래핀은 원자수준으로 매우 평탄하면서도 기계적으로 잘 휘거나 변형되는 그래핀의 장점을 갖기 때문에 이 위에 DNA 사슬접기를 패턴화하면 기존에는 불가능했던 잘 휘거나 접을 수 있는 형태의 DNA 회로구성이 가능할 것으로 기대된다.

김상욱 교수는 “반도체업계의 지각변동이 계속되는 가운데 실리콘기반 반도체 기술은 한계에 이르렀다”며 “앞으로 신물질 차세대 반도체 개발에 커다란 파급효과를 불러일으킬 것”이라고 말했다.

이어 김 교수는 “다양한 기능을 발휘하는 그래핀 소재 위에 2나노급의 초미세 패턴을 구현할 수 있는 DNA 사슬접기를 배치시키는 기술은 기계적으로 유연한 나노반도체나 바이오센서 등 다양한 분야에 원천기술로 활용될 것”이라고 덧붙였다.

한편, 이번 연구결과는 화학분야의 세계 최고 권위의 학술지인 "앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)" 1월호에 표지논문으로 발표됐으며 관련 기술은 국내외 특허출원을 마쳤다.

<용어설명>

○ 그래핀: 육각의 벌집구조로 결합한 탄소가 연속적으로 연결되어 탄소 원자 한 층의 두께를 가진 2차원의 평판 모양을 이룬 탄소소재

○ 광식각 기술 : 빛에 민감한 고분자를 이용하여 미세한 패턴을 형성하는 반도체용 미세형상 제작 기술

○ DNA 사슬접기 : 긴 단일 DNA 사슬 하나와 정교하게 설계된 짧은 단일 DNA 사슬들이 염기 서열 규칙에 따라 이중나선 DNA 구조로 접히면서 다양한 모양의 나노구조물을 형성하는 생체소재 ☞ 잘 알려진 바와 같이 DNA는 염기서열에 따라 규칙적으로 결합되어 유전정보를 저장하는 생체소재이며, 2006년도에 최초로 개발된 DNA Origami (DNA 사슬접기)는 긴 DNA 사슬을 마치 뜨개질하듯 정밀하게 설계된 짧은 DNA 사슬들과 결합시켜 다양한 형태의 나노 구조물을 만드는 최첨단 나노기술이다.

○ 탄소나노튜브: 육각의 벌집구조로 결합한 탄소가 수 nm(나노미터) 크기의 직경을 갖는 튜브를 형성한 탄소소재

○ 나노 기술 : 1나노미터는 10억분의 1m다. 즉 사람 머리카락의 1만분의 1 굵기로 반도체 회로를 그려넣는 초미세 가공기술이다. 반도체는 회로선 폭이 가늘어질수록 원가가 절감되고 에너지 효율도 높아진다

[그림] DNA들이 결합하면서 DNA 오리가미를 형성과 함께 그래핀 산화물 표면과 질소도핑/환원 그래핀 산화물 표면에 흡착되는 모습.

2012.02.06 조회수 17261 박인규 교수, 전기제어와 온도차를 이용한‘나노분자 제어기술’개발

- ▲나노센서 개발 ▲분자조작 ▲세포자극 등 공학기술 전반에 활용 가능 -- 나노 레터스(Nano letters) 10월 호 게재 -

우리 학교 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 최근 나노미터(10억분의 1미터) 크기 공간에서 전기제어와 온도차를 이용해 나노분자를 제어하는 원천기술 개발에 성공했다고 19일 밝혔다.

박 교수가 이번에 개발한 기술은 ▲고밀도 전자회로 패터닝 ▲고성능 다중물질 나노센서 개발 ▲단백질·유전자 조작 ▲ 세포조작 및 자극 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다.

기술적 한계로 나노미터 크기의 섬세한 분자제어가 어려워 개발이 더뎠던 초소형‧휴대형 센서 개발에도 커다란 변화를 가져올 것으로 예상된다.

연구팀은 나노패터닝 공정으로 고밀도·고정렬 나노와이어를 만들어 각각의 와이어에 전기를 제어하고 빠르게 온도를 조절해 화학반응 제어를 실현했으며 이를 통해 나노분자를 정밀하고 신속하게 조절가능하다는 것을 실험으로 입증했다.

박인규 교수는 “이 기술은 나노공간에서 선택적이고 개별적인 온도조절로 바이오 분자조작, 선택적 회로집적 등에 응용돼 화학센서의 성능향상, 초소형 센서 개발 등 IT/ET 융합기술 발전에 크게 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구는 교육과학기술부의 일반연구자사업 및 HP 오픈 혁신 연구 프로그램(HP Open Innovation Research Program)을 통해 수행됐으며, 연구결과는 세계적 권위의 나노기술 학술지인 ‘나노 레터스(Nano Letters)’ 10월 3일자 온라인 판에 게재됐다.

한편 , 이번 연구에는 KAIST 박 교수를 비롯해 김춘연 기계공학과 박사과정 학생, 한국표준연구원 이광철 박사, HP의 지용 리(Zhiyong Li), 스탠 윌리암스(Stan Williams) 박사가 참여했다.

o 그림 1 : 나노와이어를 선택적 온도조절한 후 반응 이미지를 촬영한 모습

o 그림 2 : 나노크기 공간에서 선택적 온도조절을 통한 화학물질 반응/조작 예시, 예1) 고분자 경화, 예2) 나노물질 합성

2011.10.19 조회수 18784

박인규 교수, 전기제어와 온도차를 이용한‘나노분자 제어기술’개발

- ▲나노센서 개발 ▲분자조작 ▲세포자극 등 공학기술 전반에 활용 가능 -- 나노 레터스(Nano letters) 10월 호 게재 -

우리 학교 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 최근 나노미터(10억분의 1미터) 크기 공간에서 전기제어와 온도차를 이용해 나노분자를 제어하는 원천기술 개발에 성공했다고 19일 밝혔다.

박 교수가 이번에 개발한 기술은 ▲고밀도 전자회로 패터닝 ▲고성능 다중물질 나노센서 개발 ▲단백질·유전자 조작 ▲ 세포조작 및 자극 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다.

기술적 한계로 나노미터 크기의 섬세한 분자제어가 어려워 개발이 더뎠던 초소형‧휴대형 센서 개발에도 커다란 변화를 가져올 것으로 예상된다.

연구팀은 나노패터닝 공정으로 고밀도·고정렬 나노와이어를 만들어 각각의 와이어에 전기를 제어하고 빠르게 온도를 조절해 화학반응 제어를 실현했으며 이를 통해 나노분자를 정밀하고 신속하게 조절가능하다는 것을 실험으로 입증했다.

박인규 교수는 “이 기술은 나노공간에서 선택적이고 개별적인 온도조절로 바이오 분자조작, 선택적 회로집적 등에 응용돼 화학센서의 성능향상, 초소형 센서 개발 등 IT/ET 융합기술 발전에 크게 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구는 교육과학기술부의 일반연구자사업 및 HP 오픈 혁신 연구 프로그램(HP Open Innovation Research Program)을 통해 수행됐으며, 연구결과는 세계적 권위의 나노기술 학술지인 ‘나노 레터스(Nano Letters)’ 10월 3일자 온라인 판에 게재됐다.

한편 , 이번 연구에는 KAIST 박 교수를 비롯해 김춘연 기계공학과 박사과정 학생, 한국표준연구원 이광철 박사, HP의 지용 리(Zhiyong Li), 스탠 윌리암스(Stan Williams) 박사가 참여했다.

o 그림 1 : 나노와이어를 선택적 온도조절한 후 반응 이미지를 촬영한 모습

o 그림 2 : 나노크기 공간에서 선택적 온도조절을 통한 화학물질 반응/조작 예시, 예1) 고분자 경화, 예2) 나노물질 합성

2011.10.19 조회수 18784