-

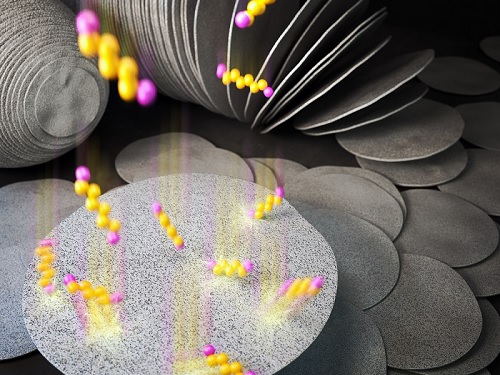

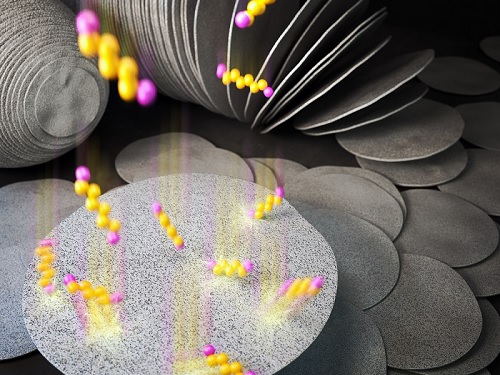

리튬-황 전지 성능 높일 다공성 2차원 무기질 나노소재 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수팀이 서로 다른 크기의 기공을 동시에 가지고 있는 다공성 2차원 무기질 *나노코인을 합성하는 새로운 기술을 개발했다.

☞ 나노코인: 동전과 같이 둥근 모양이면서 두께가 약 3나노미터인 2차원 나노 소재

연구팀의 합성기술은 다공성 무기질 소재를 동전처럼 둥글고 납작한 형상으로 제어할 수 있고, 크기 및 두께 등의 물성을 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 원천 기술이다. 이는 리튬-황 이차전지의 분리막에 사용돼 리튬-황 전지의 성능 저하 원인으로 꼽히는 리튬폴리설파이드의 용출을 효과적으로 억제해 성능을 높이는 데 성공했다.

이진우 교수 연구실의 김성섭 박사(現 전북대학교 교수)가 주도하고 임원광 박사가 참여한 이번 연구 결과는 화학 분야 국제 학술지 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)' 2021년 9월 1일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polymer Interface-Dependent Morphological Transition toward Two-Dimensional Porous Inorganic Nanocoins as an Ultrathin Multifunctional Layer for Stable Lithium–Sulfur Batteries)

기존의 다공성 2차원 무기질 소재의 합성 방법은 기판을 이용하거나 별도의 주형을 사용하는 방식으로 소재의 형상 원판처럼 제어함과 동시에 두께를 조절하는 것에 한계가 있다. 또한, 다공성 구조를 형성하기 위해서는 추가적인 공정을 도입해야만 한다. 이를 해결하기 위해서 용액에서 양친성 분자를 이용한 구조를 도입하려 시도했지만, 무기질 전구체의 반응을 제어하기 쉽지 않다는 문제가 발생했다.

이 교수 연구팀은 블록공중합체와 단일중합체의 고분자 블렌드의 상거동을 이용해 기존의 문제를 해결하는 새로운 합성 방식을 제시했다. 이를 통해서 연구팀은 다공성 2차원 무기질 나노코인을 3나노미터(㎚) 두께로 합성하는 데 성공했다. 서로 섞이지 않는 단일중합체와 블록공중합체의 계면에너지가 달라짐에 따라서 나노구조의 배향과 입자의 모양이 달라지는 원리를 이용했다. 또한, 나노구조의 형성을 위해서 무기질 소재 내부에 함께 자기조립 된 블록공중합체가 제거되면서 마이크로 기공이 형성됐다.

이 합성 방법은 별도의 주형이 필요하지 않은 간단한 원팟(one-pot) 방법으로 기존의 복잡한 과정을 혁신적으로 줄여 생산력을 증대시켰다. 이를 이용해 연구팀은 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인을 차세대 전지인 리튬-황 이차전지의 분리막에 코팅해 리튬-황 전지의 성능을 높이는 데 성공했다.

기존의 리튬 이온 이차전지보다 약 2~3배 높은 에너지 밀도를 발현할 수 있을 것이라 기대되고 있는 리튬-황 이차전지의 큰 문제점은 황이 충·방전 과정에서 새어나가는 현상이다. 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인은 분리막에 약 2 마이크로미터(㎛)로 얇게 코팅돼 용출되는 리튬폴리설파이드를 물리적, 화학적으로 억제했다. 나노코인의 다공성 구조는 전해질과 리튬이온은 통과시키는 반면, 리튬폴리설파이드는 필터처럼 걸러 물리적으로 막아준다. 또한 알루미노실리케이트는 고체산으로 염기성질을 가진 리튬폴리설파이드를 흡착하여 용출을 억제한다. 이를 통해서 분리막의 두께 대비 용량 향상시켜 세계 최고 수준의 결과를 얻었다.

연구팀의 합성기술은 블록공중합체의 분자량 및 고분자 대비 질량을 조절해 손쉽게 나노구조(넓이 및 두께)를 조절할 수 있고 다른 소재로의 확장도 가능하여 맞춤형 나노소재로도 활용할 수 있을 것으로 보인다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수는 "고분자에서 일어나는 현상을 이용한 새로운 다공성 2차원 무기 소재를 합성기술이 기존 기술의 문제점을 해결할 수 있음을 보여줬다ˮ고 설명하면서 "고분자 분야와 무기 소재 합성을 잇는 연구가 실용적인 에너지 장치 성능 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것이다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구의 지원을 통해 수행됐다.

리튬-황 전지 성능 높일 다공성 2차원 무기질 나노소재 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수팀이 서로 다른 크기의 기공을 동시에 가지고 있는 다공성 2차원 무기질 *나노코인을 합성하는 새로운 기술을 개발했다.

☞ 나노코인: 동전과 같이 둥근 모양이면서 두께가 약 3나노미터인 2차원 나노 소재

연구팀의 합성기술은 다공성 무기질 소재를 동전처럼 둥글고 납작한 형상으로 제어할 수 있고, 크기 및 두께 등의 물성을 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 원천 기술이다. 이는 리튬-황 이차전지의 분리막에 사용돼 리튬-황 전지의 성능 저하 원인으로 꼽히는 리튬폴리설파이드의 용출을 효과적으로 억제해 성능을 높이는 데 성공했다.

이진우 교수 연구실의 김성섭 박사(現 전북대학교 교수)가 주도하고 임원광 박사가 참여한 이번 연구 결과는 화학 분야 국제 학술지 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)' 2021년 9월 1일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polymer Interface-Dependent Morphological Transition toward Two-Dimensional Porous Inorganic Nanocoins as an Ultrathin Multifunctional Layer for Stable Lithium–Sulfur Batteries)

기존의 다공성 2차원 무기질 소재의 합성 방법은 기판을 이용하거나 별도의 주형을 사용하는 방식으로 소재의 형상 원판처럼 제어함과 동시에 두께를 조절하는 것에 한계가 있다. 또한, 다공성 구조를 형성하기 위해서는 추가적인 공정을 도입해야만 한다. 이를 해결하기 위해서 용액에서 양친성 분자를 이용한 구조를 도입하려 시도했지만, 무기질 전구체의 반응을 제어하기 쉽지 않다는 문제가 발생했다.

이 교수 연구팀은 블록공중합체와 단일중합체의 고분자 블렌드의 상거동을 이용해 기존의 문제를 해결하는 새로운 합성 방식을 제시했다. 이를 통해서 연구팀은 다공성 2차원 무기질 나노코인을 3나노미터(㎚) 두께로 합성하는 데 성공했다. 서로 섞이지 않는 단일중합체와 블록공중합체의 계면에너지가 달라짐에 따라서 나노구조의 배향과 입자의 모양이 달라지는 원리를 이용했다. 또한, 나노구조의 형성을 위해서 무기질 소재 내부에 함께 자기조립 된 블록공중합체가 제거되면서 마이크로 기공이 형성됐다.

이 합성 방법은 별도의 주형이 필요하지 않은 간단한 원팟(one-pot) 방법으로 기존의 복잡한 과정을 혁신적으로 줄여 생산력을 증대시켰다. 이를 이용해 연구팀은 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인을 차세대 전지인 리튬-황 이차전지의 분리막에 코팅해 리튬-황 전지의 성능을 높이는 데 성공했다.

기존의 리튬 이온 이차전지보다 약 2~3배 높은 에너지 밀도를 발현할 수 있을 것이라 기대되고 있는 리튬-황 이차전지의 큰 문제점은 황이 충·방전 과정에서 새어나가는 현상이다. 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인은 분리막에 약 2 마이크로미터(㎛)로 얇게 코팅돼 용출되는 리튬폴리설파이드를 물리적, 화학적으로 억제했다. 나노코인의 다공성 구조는 전해질과 리튬이온은 통과시키는 반면, 리튬폴리설파이드는 필터처럼 걸러 물리적으로 막아준다. 또한 알루미노실리케이트는 고체산으로 염기성질을 가진 리튬폴리설파이드를 흡착하여 용출을 억제한다. 이를 통해서 분리막의 두께 대비 용량 향상시켜 세계 최고 수준의 결과를 얻었다.

연구팀의 합성기술은 블록공중합체의 분자량 및 고분자 대비 질량을 조절해 손쉽게 나노구조(넓이 및 두께)를 조절할 수 있고 다른 소재로의 확장도 가능하여 맞춤형 나노소재로도 활용할 수 있을 것으로 보인다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수는 "고분자에서 일어나는 현상을 이용한 새로운 다공성 2차원 무기 소재를 합성기술이 기존 기술의 문제점을 해결할 수 있음을 보여줬다ˮ고 설명하면서 "고분자 분야와 무기 소재 합성을 잇는 연구가 실용적인 에너지 장치 성능 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것이다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구의 지원을 통해 수행됐다.

2021.09.24

조회수 8466

-

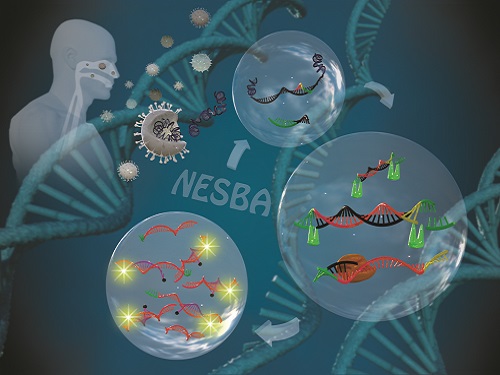

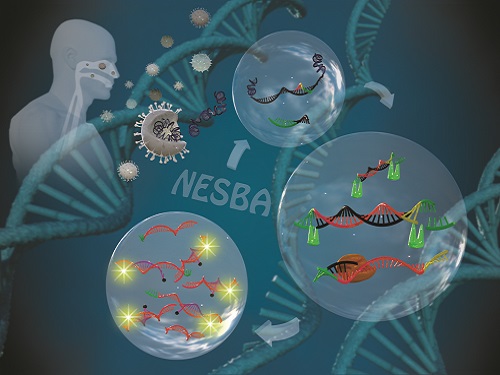

RNA 바이러스 초고감도 검출 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 핵산의 절단 및 중합 연쇄반응 시스템을 활용해 RNA 바이러스의 표적 RNA를 초고감도로 검출하는 새로운 등온 핵산 증폭(NESBA, Nicking and Extension chain reaction System-Based Amplification) 기술을 개발했다고 15일 밝혔다.

생명화학공학과 주용 박사과정, 김효용 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 영국 왕립화학회가 발행하는 국제학술지 `나노스케일 (Nanoscale)'에 2021년도 24호 표지(Front cover) 논문으로 지난달 16일 선정됐다. (논문명: Ultrasensitive version of nucleic acid sequence-based amplification (NASBA) utilizing nicking and extension chain reaction system)

현재 전 세계적으로 팬데믹 (Pandemic)을 일으키고 있는 코로나19 바이러스와 같은 RNA 바이러스를 검출하기 위한 표준 진단 방법은 역전사 중합효소 연쇄반응(qRT-PCR)이다. 이러한 표준 분자진단 방법은 면역진단 방법과 비교해 진단의 정확도는 매우 우수하지만 정교한 온도 조절 장치가 필요하고 진단에 드는 시간이 길어 장비의 소형화에 제약이 있으며 전문 진단 설비가 갖추어진 대형 병원 또는 전문 임상검사실에서만 제한적으로 사용된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해 핵산의 절단 및 중합 연쇄반응 시스템에 의해 구동되는 초고감도의 신개념 등온 핵산 증폭 기술을 개발했으며, 이를 통해 별도의 온도 변환 과정 없이 동일 온도에서 표적 바이러스의 RNA를 초고감도로(검출 한계: 1 아토 몰 (aM)) 매우 신속하게(20분 이내) 검출하는 데 성공했다.

연구팀은 기존 나스바(NASBA, Nucleic Acid Sequence-Based Amplification) 등온 증폭 기술에 절단효소 인식 염기서열이 수식된 프라이머를 도입함으로써, 절단효소 및 DNA 중합효소 활성을 기반으로 T7 프로모터를 포함하는 이중가닥 DNA를 지수함수적으로 증폭할 수 있었고, 최종적으로 표적 RNA를 기존의 NASBA 기술에 비해 100배 이상 향상된 민감도로 검출할 수 있었다.

연구팀은 이 기술을 통해서, 호흡기 세포 융합 바이러스(RSV)의 유전 RNA(genomic RNA)를 별도의 전처리 없이 매우 신속하고 고감도로 검출함으로써, 기술의 실용성을 증명함과 동시에 현장 검사(POCT) 기술로서의 높은 활용 가능성을 입증했다.

박현규 교수는 "이번 신개념 등온 핵산 증폭 기술은 현재 대유행하고 있는 코로나19 바이러스와 같은 RNA 바이러스들을 신속하게 조기 진단 할 수 있는 분자진단 시스템에 활용될 가능성이 매우 큰 기술ˮ이라고 이번 연구의 의의를 설명했으며, 현재 코로나19의 임상 샘플 테스트에서도 매우 좋은 결과를 얻었다고 언급했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 글로벌 프런티어사업과 경남제약(주)의 연구비 지원으로 수행됐다.

RNA 바이러스 초고감도 검출 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 핵산의 절단 및 중합 연쇄반응 시스템을 활용해 RNA 바이러스의 표적 RNA를 초고감도로 검출하는 새로운 등온 핵산 증폭(NESBA, Nicking and Extension chain reaction System-Based Amplification) 기술을 개발했다고 15일 밝혔다.

생명화학공학과 주용 박사과정, 김효용 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 영국 왕립화학회가 발행하는 국제학술지 `나노스케일 (Nanoscale)'에 2021년도 24호 표지(Front cover) 논문으로 지난달 16일 선정됐다. (논문명: Ultrasensitive version of nucleic acid sequence-based amplification (NASBA) utilizing nicking and extension chain reaction system)

현재 전 세계적으로 팬데믹 (Pandemic)을 일으키고 있는 코로나19 바이러스와 같은 RNA 바이러스를 검출하기 위한 표준 진단 방법은 역전사 중합효소 연쇄반응(qRT-PCR)이다. 이러한 표준 분자진단 방법은 면역진단 방법과 비교해 진단의 정확도는 매우 우수하지만 정교한 온도 조절 장치가 필요하고 진단에 드는 시간이 길어 장비의 소형화에 제약이 있으며 전문 진단 설비가 갖추어진 대형 병원 또는 전문 임상검사실에서만 제한적으로 사용된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해 핵산의 절단 및 중합 연쇄반응 시스템에 의해 구동되는 초고감도의 신개념 등온 핵산 증폭 기술을 개발했으며, 이를 통해 별도의 온도 변환 과정 없이 동일 온도에서 표적 바이러스의 RNA를 초고감도로(검출 한계: 1 아토 몰 (aM)) 매우 신속하게(20분 이내) 검출하는 데 성공했다.

연구팀은 기존 나스바(NASBA, Nucleic Acid Sequence-Based Amplification) 등온 증폭 기술에 절단효소 인식 염기서열이 수식된 프라이머를 도입함으로써, 절단효소 및 DNA 중합효소 활성을 기반으로 T7 프로모터를 포함하는 이중가닥 DNA를 지수함수적으로 증폭할 수 있었고, 최종적으로 표적 RNA를 기존의 NASBA 기술에 비해 100배 이상 향상된 민감도로 검출할 수 있었다.

연구팀은 이 기술을 통해서, 호흡기 세포 융합 바이러스(RSV)의 유전 RNA(genomic RNA)를 별도의 전처리 없이 매우 신속하고 고감도로 검출함으로써, 기술의 실용성을 증명함과 동시에 현장 검사(POCT) 기술로서의 높은 활용 가능성을 입증했다.

박현규 교수는 "이번 신개념 등온 핵산 증폭 기술은 현재 대유행하고 있는 코로나19 바이러스와 같은 RNA 바이러스들을 신속하게 조기 진단 할 수 있는 분자진단 시스템에 활용될 가능성이 매우 큰 기술ˮ이라고 이번 연구의 의의를 설명했으며, 현재 코로나19의 임상 샘플 테스트에서도 매우 좋은 결과를 얻었다고 언급했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 글로벌 프런티어사업과 경남제약(주)의 연구비 지원으로 수행됐다.

2021.07.15

조회수 9234

-

바이오및뇌공학과 이상완 교수, IBM 학술상 수상

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수(신경과학-인공지능 융합연구센터 소장)가 뇌 기반 인공지능 연구성과를 인정받아 2021년 IBM 학술상(舊 IBM 교수상) 수상자로 최종 선정됐다.

IBM 학술상은 미국 IBM과 전 세계 유수 대학과의 연구 협력 활성화를 위해 제정된 상으로 IBM 연구소장 등 조직 내 핵심 연구자들의 내부 지명을 받아 후보자 군이 선정되고, 이후 연구 제안서의 임팩트, 연구의 창의성 및 연구업적 등을 종합적으로 평가해 최종 수상자가 결정된다.

수상자에게는 연구 범위나 특허 관련 제약 조건이 전혀 없는 연구비 형태의 상금이 지급되며, IBM 연구소와 다양한 형태의 연구 교류를 수행할 수 있게 된다. 국내에서는 과거 서울대 윤성로 교수(2018년), 고려대 이재성 교수(2005년), 서울대 문수묵 교수(2000년) 등이 수상자로 선정된 바 있다.

이상완 교수 연구팀은 2019년에 사이언스 로보틱스(Science Robotics)와 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 교신저자로 논문을 게재하는 등, 관련 연구성과와 함께 계산신경과학과 인공지능을 융합하는 새로운 연구 분야를 개척한 공로를 인정받았다.

이상완 교수 연구진은 이번 학술상을 바탕으로 IBM과 연구 협력을 확장해 나갈 예정이다. 이 교수는 "기계학습 이론을 이용해 뇌의 복잡한 정보처리 과정을 해석하고, 뇌의 고위수준 정보처리 과정을 인공지능 모델로 이식하는 연구는 이제 막 걸음마를 떼는 단계ˮ라며, "그동안 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 개발해 온 뇌-인공지능 공진화 엔진 기술과 과학기술정보통신부 재원 정보통신기획평가원 지원을 받아 개발한 전두엽 메타 강화학습 모델링 기술을 활용해 앞으로 IBM 연구원들과 공동연구를 진행할 계획이다ˮ라고 말했다.

이 교수는 이에 덧붙여 "2019년 설립한 KAIST 신경과학-인공지능 융합연구센터에서는 이러한 뇌 기반 인공지능 기술의 파급력을 높이기 위해서 IBM 인공지능 연구소뿐만 아니라 딥마인드(DeepMind), 메사추세츠 공과대학(MIT), 옥스퍼드(Oxford) 대학 등 해외 유수 연구기관들과 국제 공동연구 협약을 맺고 활발한 인적 교류 및 국제 공동연구를 하고 있다ˮ고 말했다.

이상완 교수는 올해 수상에 앞서 2016년에는 구글(Google) 교수 연구상 수상자로 선정된 바 있다. 구글 교수 연구상은 IBM 학술상과 유사한 취지로 구글과 전 세계 대학의 선도 연구자들과의 연구 협력 활성화를 위해 제정된 상으로, 계산신경과학 분야에서는 현재까지 이상완 교수가 유일한 한국인 수상자다.

이 교수는 구글 교수 연구상 연구비를 바탕으로 영국 딥마인드 및 유니버시티 칼리지 런던(UCL)과 함께 전두엽 메타 강화학습 이론 정립을 위한 의사결정 뇌과학 기초 연구를 수행해 오고 있으며, 앞으로 IBM과 공동연구를 통해 해당 이론을 발전시키고 인공지능에 적용하는 연구를 수행할 예정이다.

※ IBM 학술상 안내 홈페이지: https://www.research.ibm.com/university/awards/shared_university.html

바이오및뇌공학과 이상완 교수, IBM 학술상 수상

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수(신경과학-인공지능 융합연구센터 소장)가 뇌 기반 인공지능 연구성과를 인정받아 2021년 IBM 학술상(舊 IBM 교수상) 수상자로 최종 선정됐다.

IBM 학술상은 미국 IBM과 전 세계 유수 대학과의 연구 협력 활성화를 위해 제정된 상으로 IBM 연구소장 등 조직 내 핵심 연구자들의 내부 지명을 받아 후보자 군이 선정되고, 이후 연구 제안서의 임팩트, 연구의 창의성 및 연구업적 등을 종합적으로 평가해 최종 수상자가 결정된다.

수상자에게는 연구 범위나 특허 관련 제약 조건이 전혀 없는 연구비 형태의 상금이 지급되며, IBM 연구소와 다양한 형태의 연구 교류를 수행할 수 있게 된다. 국내에서는 과거 서울대 윤성로 교수(2018년), 고려대 이재성 교수(2005년), 서울대 문수묵 교수(2000년) 등이 수상자로 선정된 바 있다.

이상완 교수 연구팀은 2019년에 사이언스 로보틱스(Science Robotics)와 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 교신저자로 논문을 게재하는 등, 관련 연구성과와 함께 계산신경과학과 인공지능을 융합하는 새로운 연구 분야를 개척한 공로를 인정받았다.

이상완 교수 연구진은 이번 학술상을 바탕으로 IBM과 연구 협력을 확장해 나갈 예정이다. 이 교수는 "기계학습 이론을 이용해 뇌의 복잡한 정보처리 과정을 해석하고, 뇌의 고위수준 정보처리 과정을 인공지능 모델로 이식하는 연구는 이제 막 걸음마를 떼는 단계ˮ라며, "그동안 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 개발해 온 뇌-인공지능 공진화 엔진 기술과 과학기술정보통신부 재원 정보통신기획평가원 지원을 받아 개발한 전두엽 메타 강화학습 모델링 기술을 활용해 앞으로 IBM 연구원들과 공동연구를 진행할 계획이다ˮ라고 말했다.

이 교수는 이에 덧붙여 "2019년 설립한 KAIST 신경과학-인공지능 융합연구센터에서는 이러한 뇌 기반 인공지능 기술의 파급력을 높이기 위해서 IBM 인공지능 연구소뿐만 아니라 딥마인드(DeepMind), 메사추세츠 공과대학(MIT), 옥스퍼드(Oxford) 대학 등 해외 유수 연구기관들과 국제 공동연구 협약을 맺고 활발한 인적 교류 및 국제 공동연구를 하고 있다ˮ고 말했다.

이상완 교수는 올해 수상에 앞서 2016년에는 구글(Google) 교수 연구상 수상자로 선정된 바 있다. 구글 교수 연구상은 IBM 학술상과 유사한 취지로 구글과 전 세계 대학의 선도 연구자들과의 연구 협력 활성화를 위해 제정된 상으로, 계산신경과학 분야에서는 현재까지 이상완 교수가 유일한 한국인 수상자다.

이 교수는 구글 교수 연구상 연구비를 바탕으로 영국 딥마인드 및 유니버시티 칼리지 런던(UCL)과 함께 전두엽 메타 강화학습 이론 정립을 위한 의사결정 뇌과학 기초 연구를 수행해 오고 있으며, 앞으로 IBM과 공동연구를 통해 해당 이론을 발전시키고 인공지능에 적용하는 연구를 수행할 예정이다.

※ IBM 학술상 안내 홈페이지: https://www.research.ibm.com/university/awards/shared_university.html

2021.06.17

조회수 37893

-

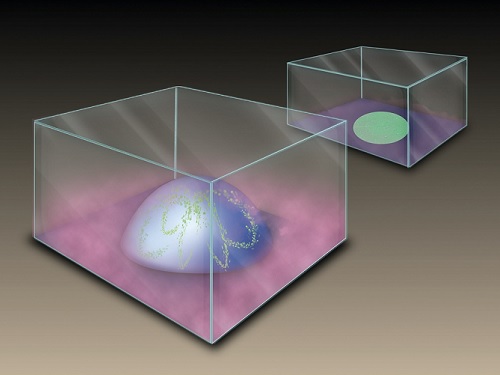

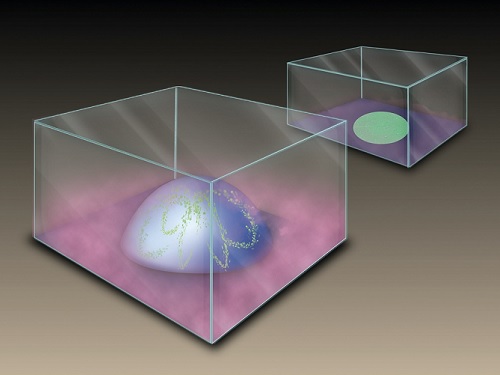

커피링 얼룩 없는 디스플레이용 퀀텀닷 균일 코팅 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀이 커피링 얼룩 자국이 남지 않는 균일 코팅 기술을 개발했다고 3일 밝혔다. 이는 디스플레이용 양자점(퀀텀닷)을 균일하게 코팅해 유연 디스플레이 소자 등에 적용할 수 있는 기술이다.

커피 한 방울이 고체 표면 위에서 마르면 액적(물방울) 표면의 상대적 증발률 차로 인해서 커피링 얼룩 자국이 남게 된다. 이를 커피링 효과라고 한다.

액적의 증발은 잉크젯 프린팅과 같은 기술에서 기능성 유연 재료의 균일 코팅이라는 문제와 직결된다. 최근 잉크젯 프린팅 기술은 단순 패턴 인쇄를 넘어 차세대 에너지 및 디스플레이를 포함한 전기‧전자 소자의 융복합 생산시스템 기술에 활용되고 있다.

그동안 과학기술계에서는 액적의 커피링 패턴을 제어하고 균일 마름 자국을 얻기 위해서 계면활성제를 사용하거나 부분적인 표면장력 변화를 발생시켜 *마랑고니 효과를 이용한 여러 방법이 소개돼왔다.

☞ 마랑고니 효과(Marangoni effect): 서로 다른 액체 등이 경계면을 따라 표면장력의 크기가 일정하지 않을 때 발생하는 현상을 말한다. 흔히 알려진 ‘와인의 눈물’ 현상이 대표적인 예다.

특히, 김형수 교수는 박사후연구원(프린스턴 대학 소속) 때부터 커피링을 효과적으로 제어하는 방법에 관한 연구를 해왔고, 2016년에는 위스키가 특이하게 마르는 현상을 규명해 획기적으로 커피링을 없애는 연구를 해왔다. 하지만, 물방울의 접촉선 위치에서의 커피링 효과는 줄일 수 있으나 여전히 효과가 존재한다는 문제가 있다.

김 교수 연구팀의 편정수 석사과정은 액적이 증발하는 공간을 한시적으로 밀폐시켜 커피링을 완전히 소멸시키는 방법을 개발했다. 이 기술은 증발율이 다른 두 액체를 효과적으로 혼합하고, 먼저 증발하는 휘발성 액체의 몰 분자량이 공기보다 큼을 이용해 밀폐된 공간에 갇힌 휘발성 증기가 연속적으로 용질성 마랑고니 효과(Solutal Marangoni effects)를 일으켜 커피링을 완전히 사라지게 만드는 기술이다.

김형수 교수는 "증발 물질을 잘 이해하고 물질전달 메커니즘을 활용해 증발 시스템을 최적화하면, 디스플레이 원료 퀀텀닷과 태양광 패널 원료 페로브스카이트와 같은 기능성 소자들을 대량 생산이 가능한 잉크젯 프린팅 기술로 균일한 패터닝을 가능하게 할 수 있다ˮ라며, "현재 해당 기술을 특허 출원했고 유연 디스플레이 소자에 적용하기 위해 연구를 진행하고 있다ˮ라고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 국제적 권위 학술단체 `영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)'의 저명학술지 `Soft Matter(연성물질)' 誌 가 특별 기획한 `신진과학자 특집호(2021 Soft Matter Emerging Investigator Special Issue)'에 초청되어 지난달 7일 字 표지논문으로 게재됐다.

(논문명: Uniform coating pattern of multi-component droplets in a confined geometry)

(DOI: https://doi.org/10.1039/D0SM01872D)

커피링 얼룩 없는 디스플레이용 퀀텀닷 균일 코팅 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀이 커피링 얼룩 자국이 남지 않는 균일 코팅 기술을 개발했다고 3일 밝혔다. 이는 디스플레이용 양자점(퀀텀닷)을 균일하게 코팅해 유연 디스플레이 소자 등에 적용할 수 있는 기술이다.

커피 한 방울이 고체 표면 위에서 마르면 액적(물방울) 표면의 상대적 증발률 차로 인해서 커피링 얼룩 자국이 남게 된다. 이를 커피링 효과라고 한다.

액적의 증발은 잉크젯 프린팅과 같은 기술에서 기능성 유연 재료의 균일 코팅이라는 문제와 직결된다. 최근 잉크젯 프린팅 기술은 단순 패턴 인쇄를 넘어 차세대 에너지 및 디스플레이를 포함한 전기‧전자 소자의 융복합 생산시스템 기술에 활용되고 있다.

그동안 과학기술계에서는 액적의 커피링 패턴을 제어하고 균일 마름 자국을 얻기 위해서 계면활성제를 사용하거나 부분적인 표면장력 변화를 발생시켜 *마랑고니 효과를 이용한 여러 방법이 소개돼왔다.

☞ 마랑고니 효과(Marangoni effect): 서로 다른 액체 등이 경계면을 따라 표면장력의 크기가 일정하지 않을 때 발생하는 현상을 말한다. 흔히 알려진 ‘와인의 눈물’ 현상이 대표적인 예다.

특히, 김형수 교수는 박사후연구원(프린스턴 대학 소속) 때부터 커피링을 효과적으로 제어하는 방법에 관한 연구를 해왔고, 2016년에는 위스키가 특이하게 마르는 현상을 규명해 획기적으로 커피링을 없애는 연구를 해왔다. 하지만, 물방울의 접촉선 위치에서의 커피링 효과는 줄일 수 있으나 여전히 효과가 존재한다는 문제가 있다.

김 교수 연구팀의 편정수 석사과정은 액적이 증발하는 공간을 한시적으로 밀폐시켜 커피링을 완전히 소멸시키는 방법을 개발했다. 이 기술은 증발율이 다른 두 액체를 효과적으로 혼합하고, 먼저 증발하는 휘발성 액체의 몰 분자량이 공기보다 큼을 이용해 밀폐된 공간에 갇힌 휘발성 증기가 연속적으로 용질성 마랑고니 효과(Solutal Marangoni effects)를 일으켜 커피링을 완전히 사라지게 만드는 기술이다.

김형수 교수는 "증발 물질을 잘 이해하고 물질전달 메커니즘을 활용해 증발 시스템을 최적화하면, 디스플레이 원료 퀀텀닷과 태양광 패널 원료 페로브스카이트와 같은 기능성 소자들을 대량 생산이 가능한 잉크젯 프린팅 기술로 균일한 패터닝을 가능하게 할 수 있다ˮ라며, "현재 해당 기술을 특허 출원했고 유연 디스플레이 소자에 적용하기 위해 연구를 진행하고 있다ˮ라고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 국제적 권위 학술단체 `영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)'의 저명학술지 `Soft Matter(연성물질)' 誌 가 특별 기획한 `신진과학자 특집호(2021 Soft Matter Emerging Investigator Special Issue)'에 초청되어 지난달 7일 字 표지논문으로 게재됐다.

(논문명: Uniform coating pattern of multi-component droplets in a confined geometry)

(DOI: https://doi.org/10.1039/D0SM01872D)

2021.05.03

조회수 25373

-

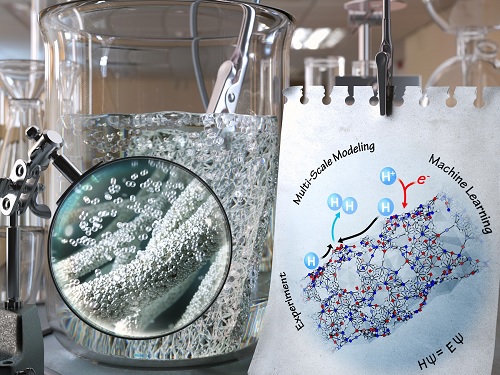

딥러닝 통해 수소 발생 메커니즘 규명

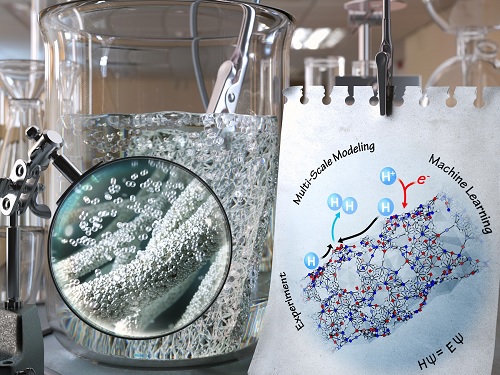

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 심층 학습(딥러닝)을 통해 고활성 백금 와이어의 수소 발생 메커니즘을 규명하는 데 성공했다고 29일 밝혔다.

백금은 전기차 등에 사용되는 연료 전지에 쓰이거나, 물의 전기 분해를 통해 수소를 얻는 데 사용되는 중요한 촉매이지만 가격이 비싸 기술 보급에 걸림돌이 되고 있다. 이를 해결하는 방법의 하나로 최근 백금을 톱니 와이어 모양으로 합성해 백금의 양을 10배 정도 절약하는 연구들이 발표돼 큰 파장을 불러일으켰지만, 아직 그 메커니즘이 규명되지 않았다.

정유성 교수 연구팀은 복잡한 촉매 표면의 성질을 빠르게 예측하는 딥러닝 방법들을 고안했는데, 이번에 이를 톱니 백금 와이어에 적용해 해당 촉매의 높은 수소 활성 메커니즘을 규명할 수 있었다.

연구팀이 규명한 톱니 백금 와이어에서의 수소 발생 메커니즘은 기존에 알려진 촉매 직관을 깨는 새로운 메커니즘인 것으로 밝혀졌다. 수소 발생은 물에서 양성자를 받아 수소를 흡착시키는 흡착반응과 흡착된 수소 원자들이 결합해 수소 분자가 형성되는 짝지음 반응의 2단계를 거쳐 일어나는데, 이 두 반응은 일반적으로 같은 반응 자리(reaction site)에서 일어난다.

하지만, 이번에 새롭게 발견된 메커니즘에 의하면, 톱니 백금 표면에서는 울퉁불퉁한 구조로 인해 흡착반응이 잘 일으키는 반응 자리와 짝지음 반응을 잘 일으키는 반응 자리가 따로 존재하고, 이 두 자리의 상승 작용으로 인해 촉매 활성이 400% 이상 증가한다. 마치 분업화를 통해 일의 효율을 높이는 것과 같은 개념이 분자 세계에서도 존재하는 것이다.

정유성 교수는 "분자 수준에서 분업을 통해 전체 반응 효율을 높이는 개념들이 기존에도 있긴 했지만, 단일성분인 백금에서 구조에 따른 분업 현상이 규명된 것은 이번이 처음ˮ이라면서, "단일성분 촉매의 구조를 변화시킴으로써 촉매의 효율을 높일 수 있는 새로운 관점과 설계원리를 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ고 했다.

우리 대학 구근호 박사후연구원이 제1 저자로 참여하고, 톱니 백금 와이어를 합성한 캘리포니아대학교 로스엔젤리스(UCLA)의 듀안 교수 연구팀과 캘리포니아 공과대학교(Caltech)의 고다드 교수 연구팀이 함께 참여한 이번 연구성과는 미국화학회가 발행하는 국제학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 온라인 3월 17일 字에 실렸다. (논문명: Autobifunctional Mechanism of Jagged Pt Nanowires for Hydrogen Evolution Kinetics via End-to-End Simulation)

이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 중견연구자 기초연구사업과 PEMWE용 저가의 고성능 수소 발생반응 촉매 개발 사업의 지원을 받아 수행됐고, KISTI의 슈퍼컴퓨터 자원이 활용됐다.

딥러닝 통해 수소 발생 메커니즘 규명

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 심층 학습(딥러닝)을 통해 고활성 백금 와이어의 수소 발생 메커니즘을 규명하는 데 성공했다고 29일 밝혔다.

백금은 전기차 등에 사용되는 연료 전지에 쓰이거나, 물의 전기 분해를 통해 수소를 얻는 데 사용되는 중요한 촉매이지만 가격이 비싸 기술 보급에 걸림돌이 되고 있다. 이를 해결하는 방법의 하나로 최근 백금을 톱니 와이어 모양으로 합성해 백금의 양을 10배 정도 절약하는 연구들이 발표돼 큰 파장을 불러일으켰지만, 아직 그 메커니즘이 규명되지 않았다.

정유성 교수 연구팀은 복잡한 촉매 표면의 성질을 빠르게 예측하는 딥러닝 방법들을 고안했는데, 이번에 이를 톱니 백금 와이어에 적용해 해당 촉매의 높은 수소 활성 메커니즘을 규명할 수 있었다.

연구팀이 규명한 톱니 백금 와이어에서의 수소 발생 메커니즘은 기존에 알려진 촉매 직관을 깨는 새로운 메커니즘인 것으로 밝혀졌다. 수소 발생은 물에서 양성자를 받아 수소를 흡착시키는 흡착반응과 흡착된 수소 원자들이 결합해 수소 분자가 형성되는 짝지음 반응의 2단계를 거쳐 일어나는데, 이 두 반응은 일반적으로 같은 반응 자리(reaction site)에서 일어난다.

하지만, 이번에 새롭게 발견된 메커니즘에 의하면, 톱니 백금 표면에서는 울퉁불퉁한 구조로 인해 흡착반응이 잘 일으키는 반응 자리와 짝지음 반응을 잘 일으키는 반응 자리가 따로 존재하고, 이 두 자리의 상승 작용으로 인해 촉매 활성이 400% 이상 증가한다. 마치 분업화를 통해 일의 효율을 높이는 것과 같은 개념이 분자 세계에서도 존재하는 것이다.

정유성 교수는 "분자 수준에서 분업을 통해 전체 반응 효율을 높이는 개념들이 기존에도 있긴 했지만, 단일성분인 백금에서 구조에 따른 분업 현상이 규명된 것은 이번이 처음ˮ이라면서, "단일성분 촉매의 구조를 변화시킴으로써 촉매의 효율을 높일 수 있는 새로운 관점과 설계원리를 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ고 했다.

우리 대학 구근호 박사후연구원이 제1 저자로 참여하고, 톱니 백금 와이어를 합성한 캘리포니아대학교 로스엔젤리스(UCLA)의 듀안 교수 연구팀과 캘리포니아 공과대학교(Caltech)의 고다드 교수 연구팀이 함께 참여한 이번 연구성과는 미국화학회가 발행하는 국제학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 온라인 3월 17일 字에 실렸다. (논문명: Autobifunctional Mechanism of Jagged Pt Nanowires for Hydrogen Evolution Kinetics via End-to-End Simulation)

이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 중견연구자 기초연구사업과 PEMWE용 저가의 고성능 수소 발생반응 촉매 개발 사업의 지원을 받아 수행됐고, KISTI의 슈퍼컴퓨터 자원이 활용됐다.

2021.04.29

조회수 24796

-

고체 전해질 내부 나노 단위 영상화 성공

오늘날 리튬이온전지는 휴대용 전자 장비와 전기차를 비롯한 각종 이동 수단에 필수적인 에너지 저장 매체로 사용되고 있다. 폭발적인 수요에 발맞춰 리튬이온전지의 에너지 용량, 충전 속도 등의 전기화학적 특성을 향상하려는 연구들이 가속화되고 있다.

그러나 기존의 전기화학 특성 평가 방법은 소재 혹은 소자 특성의 평균값을 측정하는 것에 집중되어 있기에, 나노미터 수준의 미시세계에서 벌어지고 있는 현상들을 이해하기에는 충분하지 않다. 따라서 전기화학 특성에 대한 통합적인 이해를 위해 미시적 수준에서 공간 분해능을 가진 분석 기술의 개발은 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 원자간력 현미경(Atomic force microscope, AFM)의 한 모드인 전기화학 변위 현미경(Electrochemical strain microscopy, ESM)을 이용해 리튬이온전지 소재 내부의 이온 이동 특성을 나노미터 수준에서 정량적으로 측정하는 방법을 개발했다고 13일 밝혔다.

전기화학 변위 현미경은 나노 크기의 탐침에 전압을 가했을 때, 이온의 이동이 유발하는 시료 표면의 변형(displacement)을 측정하는 기술로서 이 변형을 발생시킨 이온의 양과 이온의 이동도 등을 간접적으로 측정할 수 있게 도와주는 기술이다.

홍 교수 연구팀은 비행시간형 2차 이온 질량 분석법(Time-of-flight secondary ion mass spectroscopy, ToF-SIMS)과 유도결합 플라즈마 분광분석기(Inductively coupled plasma optical emission spectrometer, ICP-OES)를 이용해 고체 전해질 시료의 깊이에 따른 이온 분포를 정량적으로 계산하고, 전기화학 변위 현미경 결과와의 캘리브레이션(calibration, 계측기 등의 눈금을 표준기 등을 사용해 바로잡는 일)에 성공했다.

이후, 연구진에 의해 고안된 직류 전압 펄스(pulse)를 시료의 깊이에 따라 가했으며, 전기장에 의해 표면으로 이동했다가 다시 내부 쪽으로 확산하는 이온을 전기화학 변위 현미경으로 영상화했다. 특히, 해당 펄스를 설계하는 과정에서 기존 전기화학 변위 현미경 사용에 대한 오류를 지적하고, 개선된 사용 방법에 대해 안내했다. 그 결과, 연구팀은 시간 및 거리의 함수로 이온의 이동 과정을 영상화하는 데 성공했으며, 이 결과를 이용해 깊이 및 이온의 농도에 따라 변화하는 확산계수 값을 정량적으로 보여줬다.

홍승범 교수는 "이온의 움직임을 나노미터 수준에서 정량적으로 관찰할 수 있는 방법론이 다양한 이온 거동의 메커니즘을 규명하는데 기여할 것ˮ이라며, "추후 다양한 실제 소자 구동 환경을 모사한 상태에서 이번 방법론을 적용하는 후속 연구를 진행할 것ˮ이라고 설명했다.

우리 대학 신소재공학과 박건 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스(ACS Applied Energy Materials)에 게재됐다. (논문명: Quantitative Measurement of Li-Ion Concentration and Diffusivity in Solid-State Electrolyte)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 거대과학연구개발사업 및 KAIST 글로벌특이점연구 지원으로 수행됐다.

고체 전해질 내부 나노 단위 영상화 성공

오늘날 리튬이온전지는 휴대용 전자 장비와 전기차를 비롯한 각종 이동 수단에 필수적인 에너지 저장 매체로 사용되고 있다. 폭발적인 수요에 발맞춰 리튬이온전지의 에너지 용량, 충전 속도 등의 전기화학적 특성을 향상하려는 연구들이 가속화되고 있다.

그러나 기존의 전기화학 특성 평가 방법은 소재 혹은 소자 특성의 평균값을 측정하는 것에 집중되어 있기에, 나노미터 수준의 미시세계에서 벌어지고 있는 현상들을 이해하기에는 충분하지 않다. 따라서 전기화학 특성에 대한 통합적인 이해를 위해 미시적 수준에서 공간 분해능을 가진 분석 기술의 개발은 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 원자간력 현미경(Atomic force microscope, AFM)의 한 모드인 전기화학 변위 현미경(Electrochemical strain microscopy, ESM)을 이용해 리튬이온전지 소재 내부의 이온 이동 특성을 나노미터 수준에서 정량적으로 측정하는 방법을 개발했다고 13일 밝혔다.

전기화학 변위 현미경은 나노 크기의 탐침에 전압을 가했을 때, 이온의 이동이 유발하는 시료 표면의 변형(displacement)을 측정하는 기술로서 이 변형을 발생시킨 이온의 양과 이온의 이동도 등을 간접적으로 측정할 수 있게 도와주는 기술이다.

홍 교수 연구팀은 비행시간형 2차 이온 질량 분석법(Time-of-flight secondary ion mass spectroscopy, ToF-SIMS)과 유도결합 플라즈마 분광분석기(Inductively coupled plasma optical emission spectrometer, ICP-OES)를 이용해 고체 전해질 시료의 깊이에 따른 이온 분포를 정량적으로 계산하고, 전기화학 변위 현미경 결과와의 캘리브레이션(calibration, 계측기 등의 눈금을 표준기 등을 사용해 바로잡는 일)에 성공했다.

이후, 연구진에 의해 고안된 직류 전압 펄스(pulse)를 시료의 깊이에 따라 가했으며, 전기장에 의해 표면으로 이동했다가 다시 내부 쪽으로 확산하는 이온을 전기화학 변위 현미경으로 영상화했다. 특히, 해당 펄스를 설계하는 과정에서 기존 전기화학 변위 현미경 사용에 대한 오류를 지적하고, 개선된 사용 방법에 대해 안내했다. 그 결과, 연구팀은 시간 및 거리의 함수로 이온의 이동 과정을 영상화하는 데 성공했으며, 이 결과를 이용해 깊이 및 이온의 농도에 따라 변화하는 확산계수 값을 정량적으로 보여줬다.

홍승범 교수는 "이온의 움직임을 나노미터 수준에서 정량적으로 관찰할 수 있는 방법론이 다양한 이온 거동의 메커니즘을 규명하는데 기여할 것ˮ이라며, "추후 다양한 실제 소자 구동 환경을 모사한 상태에서 이번 방법론을 적용하는 후속 연구를 진행할 것ˮ이라고 설명했다.

우리 대학 신소재공학과 박건 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스(ACS Applied Energy Materials)에 게재됐다. (논문명: Quantitative Measurement of Li-Ion Concentration and Diffusivity in Solid-State Electrolyte)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 거대과학연구개발사업 및 KAIST 글로벌특이점연구 지원으로 수행됐다.

2021.04.13

조회수 58348

-

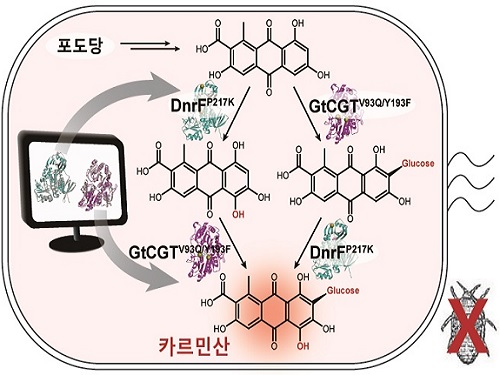

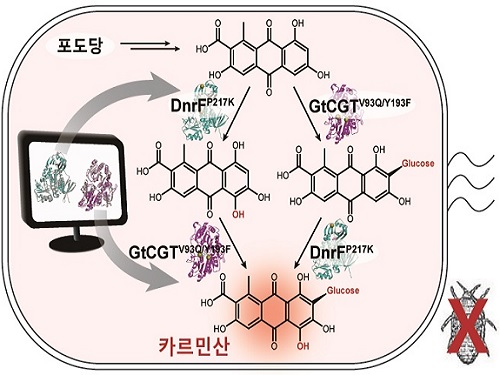

미생물 이용한 천연 붉은 색소 생산 기술 최초개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `식용으로 널리 쓰이는 붉은색 천연색소인 카르민산을 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 9일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)'에 4월 2일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Production of carminic acid by metabolically engineered Escherichia coli

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 양동수(한국과학기술원, 제1저자), 장우대(한국과학기술원, 제2저자), 포함 총 3명

카르민산은 붉은색 천연색소로 딸기우유, 사탕 등의 식품과 매니큐어, 립스틱 등 화장품 분야에서 널리 활용되고 있다. 카르민산은 연지벌레 추출을 통해 얻어지는데, 연지벌레는 한정된 지역(페루, 카나리아 제도 등지)에서만 재배할 수 있으며, 연지벌레로부터 카르민산을 추출하기 위해서는 복잡하고 비효율적인 다단계 반응을 거쳐야 한다.

또한, 카르민산은 대부분 연지벌레에서 기인한 단백질 오염물질을 포함하고 있는데 이는 알레르기 반응을 유발할 수도 있으며, 많은 사람이 벌레 기반 물질을 섭취하는 것을 꺼리고 있다. 이러한 이유로 몇몇 프랜차이즈 업체는 카르민산 사용을 중단하고 대체 식용색소를 활용하고 있다.

이에 따라 연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 방법 개발의 필요성이 제기됐으나, 카르민산 생합성 경로의 일부가 아직 밝혀지지 않았으며 곰팡이를 제외한 다른 미생물에서 카르민산 생산이 보고된 바가 없었다.

이에 이상엽 특훈교수 연구팀은 포도당으로부터 카르민산을 생산할 수 있는 대장균 균주 개발 연구를 수행했다.

연구팀은 우선 타입 II 폴리케타이드 생합성 효소를 최적화해 카르민산의 전구체(전 단계의 물질)를 생산하는 대장균 균주를 구축했다. 하지만 남은 두 단계의 반응을 수행하기 위한 효소가 아직 발굴되지 않았거나 대장균 내에서 작동하지 않는 문제가 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 연구팀은 생화학 반응 분석을 통해 카르민산 생산을 위한 효소 후보군을 선정했다. 그 후 세포 배양 실험을 통해 성공적으로 작동하는 효소들을 선정했다.

이렇게 선정된 효소 두 종에 대해 컴퓨터 기반 상동 모형 및 도킹 시뮬레이션을 수행 후 활성이 증대된 돌연변이 효소를 예측했다. 그 후 이에 기반을 둔 효소 개량을 수행함으로써 증대된 활성을 지니는 효소를 개발하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 단일 탄소원으로 사용해 카르민산을 생산하는 대장균 균주를 최초로 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구팀이 개발한 대사공학 및 가상 시뮬레이션 기반 효소 개량 전략은 생산경로가 규명되지 않은 다른 천연물의 생산에도 유용하게 쓰일 것으로 기대된다. 연구팀은 이번 연구에서 개발한 C-글리코실 전이효소를 적용해 카르민산 뿐만 아니라 알로에로부터 생산 가능했던 미백제인 알로에신 생산에도 세계 최초로 성공함으로써 이를 증명했다.

이상엽 특훈교수는 “연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 프로세스를 세계 최초로 개발했으며, 이번 연구는 특히 천연물 생산의 고질적인 문제인 효소 발굴과 개량에 대한 효과적인 해결책을 제시했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 의학적 또는 영양학적으로 중요한 다양한 천연물을 고효율로 생산할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 '바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제'의 지원을 받아 수행됐다.

미생물 이용한 천연 붉은 색소 생산 기술 최초개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `식용으로 널리 쓰이는 붉은색 천연색소인 카르민산을 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 9일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)'에 4월 2일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Production of carminic acid by metabolically engineered Escherichia coli

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 양동수(한국과학기술원, 제1저자), 장우대(한국과학기술원, 제2저자), 포함 총 3명

카르민산은 붉은색 천연색소로 딸기우유, 사탕 등의 식품과 매니큐어, 립스틱 등 화장품 분야에서 널리 활용되고 있다. 카르민산은 연지벌레 추출을 통해 얻어지는데, 연지벌레는 한정된 지역(페루, 카나리아 제도 등지)에서만 재배할 수 있으며, 연지벌레로부터 카르민산을 추출하기 위해서는 복잡하고 비효율적인 다단계 반응을 거쳐야 한다.

또한, 카르민산은 대부분 연지벌레에서 기인한 단백질 오염물질을 포함하고 있는데 이는 알레르기 반응을 유발할 수도 있으며, 많은 사람이 벌레 기반 물질을 섭취하는 것을 꺼리고 있다. 이러한 이유로 몇몇 프랜차이즈 업체는 카르민산 사용을 중단하고 대체 식용색소를 활용하고 있다.

이에 따라 연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 방법 개발의 필요성이 제기됐으나, 카르민산 생합성 경로의 일부가 아직 밝혀지지 않았으며 곰팡이를 제외한 다른 미생물에서 카르민산 생산이 보고된 바가 없었다.

이에 이상엽 특훈교수 연구팀은 포도당으로부터 카르민산을 생산할 수 있는 대장균 균주 개발 연구를 수행했다.

연구팀은 우선 타입 II 폴리케타이드 생합성 효소를 최적화해 카르민산의 전구체(전 단계의 물질)를 생산하는 대장균 균주를 구축했다. 하지만 남은 두 단계의 반응을 수행하기 위한 효소가 아직 발굴되지 않았거나 대장균 내에서 작동하지 않는 문제가 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 연구팀은 생화학 반응 분석을 통해 카르민산 생산을 위한 효소 후보군을 선정했다. 그 후 세포 배양 실험을 통해 성공적으로 작동하는 효소들을 선정했다.

이렇게 선정된 효소 두 종에 대해 컴퓨터 기반 상동 모형 및 도킹 시뮬레이션을 수행 후 활성이 증대된 돌연변이 효소를 예측했다. 그 후 이에 기반을 둔 효소 개량을 수행함으로써 증대된 활성을 지니는 효소를 개발하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 단일 탄소원으로 사용해 카르민산을 생산하는 대장균 균주를 최초로 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구팀이 개발한 대사공학 및 가상 시뮬레이션 기반 효소 개량 전략은 생산경로가 규명되지 않은 다른 천연물의 생산에도 유용하게 쓰일 것으로 기대된다. 연구팀은 이번 연구에서 개발한 C-글리코실 전이효소를 적용해 카르민산 뿐만 아니라 알로에로부터 생산 가능했던 미백제인 알로에신 생산에도 세계 최초로 성공함으로써 이를 증명했다.

이상엽 특훈교수는 “연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 프로세스를 세계 최초로 개발했으며, 이번 연구는 특히 천연물 생산의 고질적인 문제인 효소 발굴과 개량에 대한 효과적인 해결책을 제시했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 의학적 또는 영양학적으로 중요한 다양한 천연물을 고효율로 생산할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 '바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제'의 지원을 받아 수행됐다.

2021.04.09

조회수 69603

-

화학과 김상규 교수, 대한화학회 학술상 수상

우리 대학 화학과(자연과학연구소장) 김상규 교수가 오는 4월 21일~23일 수원 컨벤션센터에서 온라인으로 개최하는 대한화학회 학술발표회에서 학술상(Excellence Academic Award)를 수상한다. 대한화학회는 매년 탁월한 논문을 발표하여 화학의 학문적 발전에 크게 기여한 1인을 선발해 학술상을 수여하고 있다.

김상규 교수는 실험물리화학분야 중 들뜬 상태 반응동역학 분야를 오랫동안 연구하여, 특히 비단열동역학(Nonadiabatic Dynamics) 중 일어나는 화학반응의 자세한 전모를 분자수준에서 기술한 점을 인정받았다. 수상 후 4월 23일 'Nonadiabatic Reaction Dynamics in the excited states of polyatomic Molecules"라는 주제로 기념 강연을 가질 예정이며, 온라인을 통해 학술발표회 참가자들에게 중계될 예정이다.

화학과 김상규 교수, 대한화학회 학술상 수상

우리 대학 화학과(자연과학연구소장) 김상규 교수가 오는 4월 21일~23일 수원 컨벤션센터에서 온라인으로 개최하는 대한화학회 학술발표회에서 학술상(Excellence Academic Award)를 수상한다. 대한화학회는 매년 탁월한 논문을 발표하여 화학의 학문적 발전에 크게 기여한 1인을 선발해 학술상을 수여하고 있다.

김상규 교수는 실험물리화학분야 중 들뜬 상태 반응동역학 분야를 오랫동안 연구하여, 특히 비단열동역학(Nonadiabatic Dynamics) 중 일어나는 화학반응의 자세한 전모를 분자수준에서 기술한 점을 인정받았다. 수상 후 4월 23일 'Nonadiabatic Reaction Dynamics in the excited states of polyatomic Molecules"라는 주제로 기념 강연을 가질 예정이며, 온라인을 통해 학술발표회 참가자들에게 중계될 예정이다.

2021.04.01

조회수 89606

-

화학과 백무현 교수, 2021 포스코청암상 수상

우리 대학 백무현 화학과 교수(IBS 부연구단장)가 2021년 포스코청암상 수상자로 선정됐다.

백 교수는 전이금속 촉매를 매개로 일어나는 화학반응의 반응 원리를 밝히고, 더 나은 촉매개발을 가능하게 하는 원리를 정립한 화학자다. 특히 컴퓨터와 이론·계산화학 연구 방법을 이용하여 화학반응을 예측하고 설계할 수 있음을 실증한 변혁적 연구의 선구자다.

2016년에 계산화학으로 메탄가스를 활성화시킬 수 있는 촉매 후보 물질을 예측했고, 2020년에는 유기화합물의 전기적 성질을 결정짓는 원자단을 전압의 미세한 차이를 이용해 자유자재로 조절할 수 있는 ‘만능 작용기’의 가능성을 제시했다. 특히 만능 작용기 연구는 기존의 패러다임을 대체할 수 있는 혁신적 성과라는 높은 평가를 받고 있으며, 향후 연구성과가 화학산업에 적용될 경우 파급효과가 클 것으로 기대되고 있다.

포스코청암상은 과학, 교육, 봉사, 기술 4개 부문을 시상하며 부문별로 상금 2억 원을 각각 수여한다. 과학상은 국내에 활동기반을 두면서 자연과학과 공학분야에서 창의적인 업적을 이룩해 국가 위상을 드높이고 과학기술 발전에 기여한 한국인 과학자에게 시상한다. 2021 포스코청암상 시상식은 오는 4월 6일 서울 포스코센터 서관4층 아트홀에서 개최 예정이다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 시상식 규모를 대폭 축소해 운영하며, 시상식 전 과정은 포스코청암재단 유튜브 채널을 통해 실시간으로 생중계 될 예정이다.

화학과 백무현 교수, 2021 포스코청암상 수상

우리 대학 백무현 화학과 교수(IBS 부연구단장)가 2021년 포스코청암상 수상자로 선정됐다.

백 교수는 전이금속 촉매를 매개로 일어나는 화학반응의 반응 원리를 밝히고, 더 나은 촉매개발을 가능하게 하는 원리를 정립한 화학자다. 특히 컴퓨터와 이론·계산화학 연구 방법을 이용하여 화학반응을 예측하고 설계할 수 있음을 실증한 변혁적 연구의 선구자다.

2016년에 계산화학으로 메탄가스를 활성화시킬 수 있는 촉매 후보 물질을 예측했고, 2020년에는 유기화합물의 전기적 성질을 결정짓는 원자단을 전압의 미세한 차이를 이용해 자유자재로 조절할 수 있는 ‘만능 작용기’의 가능성을 제시했다. 특히 만능 작용기 연구는 기존의 패러다임을 대체할 수 있는 혁신적 성과라는 높은 평가를 받고 있으며, 향후 연구성과가 화학산업에 적용될 경우 파급효과가 클 것으로 기대되고 있다.

포스코청암상은 과학, 교육, 봉사, 기술 4개 부문을 시상하며 부문별로 상금 2억 원을 각각 수여한다. 과학상은 국내에 활동기반을 두면서 자연과학과 공학분야에서 창의적인 업적을 이룩해 국가 위상을 드높이고 과학기술 발전에 기여한 한국인 과학자에게 시상한다. 2021 포스코청암상 시상식은 오는 4월 6일 서울 포스코센터 서관4층 아트홀에서 개최 예정이다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 시상식 규모를 대폭 축소해 운영하며, 시상식 전 과정은 포스코청암재단 유튜브 채널을 통해 실시간으로 생중계 될 예정이다.

2021.03.02

조회수 89726

-

화학과 이효철 교수, 제62회 3·1문화상 수상자 선정

재단법인 3·1문화재단(이사장 김기영)은 제62회 3·1 문화상 수상자로 우리 대학 화학과 이효철 교수를 선정했다고 31일 밝혔다.

자연과학 부문 학술상을 받는 이효철 교수는 화학반응에서 분자 내 결합 형성의 근본적 원리 규명에 매진하면서 고정관념을 타파하는 혁신적인 연구 결과들을 발표하는 등 구조동역학 분야를 선도하는 세계적 석학으로서 대한민국의 화학 발전에 크게 기여했다.

3·1 문화상은 3·1운동 정신을 이어받아 조국의 문화 향상과 산업 발전의 기반을 제공하는 취지에서 1959년 제정돼 이듬해 3월 1일 첫 시상식을 열었다. 1966년 8월에 재단법인 3·1문화재단 설립으로 이어져, 현재 대한유화 주식회사(회장 이순규)에 의해서 운영되는 공익 포상 제도다.

우리 대학 이효철 교수 외에도 인문·사회과학 부문 학술상에 이성규 서울대 명예교수, 예술상에 윤후명 소설가, 기술·공학상에 안종현 연세대 교수가 선정됐다. 각 수상자에게는 상패, 휘장 및 상금 1억원을 준다. 올해는 코로나19 방역을 위해 3월 1일 시상식을 열지 않기로 했다.

화학과 이효철 교수, 제62회 3·1문화상 수상자 선정

재단법인 3·1문화재단(이사장 김기영)은 제62회 3·1 문화상 수상자로 우리 대학 화학과 이효철 교수를 선정했다고 31일 밝혔다.

자연과학 부문 학술상을 받는 이효철 교수는 화학반응에서 분자 내 결합 형성의 근본적 원리 규명에 매진하면서 고정관념을 타파하는 혁신적인 연구 결과들을 발표하는 등 구조동역학 분야를 선도하는 세계적 석학으로서 대한민국의 화학 발전에 크게 기여했다.

3·1 문화상은 3·1운동 정신을 이어받아 조국의 문화 향상과 산업 발전의 기반을 제공하는 취지에서 1959년 제정돼 이듬해 3월 1일 첫 시상식을 열었다. 1966년 8월에 재단법인 3·1문화재단 설립으로 이어져, 현재 대한유화 주식회사(회장 이순규)에 의해서 운영되는 공익 포상 제도다.

우리 대학 이효철 교수 외에도 인문·사회과학 부문 학술상에 이성규 서울대 명예교수, 예술상에 윤후명 소설가, 기술·공학상에 안종현 연세대 교수가 선정됐다. 각 수상자에게는 상패, 휘장 및 상금 1억원을 준다. 올해는 코로나19 방역을 위해 3월 1일 시상식을 열지 않기로 했다.

2021.02.01

조회수 70872

-

생명화학공학과 김범준 교수, 이달의 과학기술인상 수상

과학기술정보통신부와 한국연구재단은 '이달의 과학기술인상' 1월 수상자로 우리 대학 생명화학공학과 김범준 교수를 선정했다고 6일 밝혔다.

‘이달의 과학기술인상’은 우수한 연구개발 성과로 과학기술 발전에 공헌한 연구 개발자를 매월 1명씩 선정해 과기부 장관상과 상금 1000만원을 수여하는 시상이다.

김범준 교수는 간단한 공정으로 높은 내구성을 지닌 블록 공중합체 탄화입자와 고성능 연료전지를 개발했다. 연료전지는 지난 1839년 독일 화학자 프리드리히 쇤바인(Friedfich Schonbein)이 관련 논문을 처음 발표한 이후 국방·항공우주·자율주행 등 다양한 분야에서 활용이 증가하고 있다.

블록 공중합체는 두 개의 서로 다른 고분자를 연결한 사슬구조이다. 사슬 간 반발력과 인력이 작용해 다양한 나노구조를 효과적으로 만들 수 있다.

김 교수는 고기능 분리막을 이용한 멤브레인 에멀전 방법으로 높은 내구성의 탄화입자를 대량 생산하는 플랫폼을 개발하고, 이를 이용해 연료전지 등의 고성능 에너지 소자를 만들었다.

연구팀이 설계한 탄화입자는 세계 최고수준의 연료전지 내구성을 지녔고, 비싼 백금재료를 기존 상용제품 대비 20분의 1만을 사용해도 우수한 성능을 나타냈다.

연구 결과는 지난해 5월과 7월 각각 국제학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’와 ‘에너지 인바이런먼털 사이언스(Energy Environ. Sci.)’에 게재됐다.

김범준 교수는 “성능과 내구성, 가격 요건을 갖춘 고성능 연료전지를 개발했다”며 “관련 기술은 연료전지 뿐 아니라 태양전지, 이차전지 등 여러 에너지 소자 개발에 활용될 수 있을 것”이라고 소감을 전했다.

생명화학공학과 김범준 교수, 이달의 과학기술인상 수상

과학기술정보통신부와 한국연구재단은 '이달의 과학기술인상' 1월 수상자로 우리 대학 생명화학공학과 김범준 교수를 선정했다고 6일 밝혔다.

‘이달의 과학기술인상’은 우수한 연구개발 성과로 과학기술 발전에 공헌한 연구 개발자를 매월 1명씩 선정해 과기부 장관상과 상금 1000만원을 수여하는 시상이다.

김범준 교수는 간단한 공정으로 높은 내구성을 지닌 블록 공중합체 탄화입자와 고성능 연료전지를 개발했다. 연료전지는 지난 1839년 독일 화학자 프리드리히 쇤바인(Friedfich Schonbein)이 관련 논문을 처음 발표한 이후 국방·항공우주·자율주행 등 다양한 분야에서 활용이 증가하고 있다.

블록 공중합체는 두 개의 서로 다른 고분자를 연결한 사슬구조이다. 사슬 간 반발력과 인력이 작용해 다양한 나노구조를 효과적으로 만들 수 있다.

김 교수는 고기능 분리막을 이용한 멤브레인 에멀전 방법으로 높은 내구성의 탄화입자를 대량 생산하는 플랫폼을 개발하고, 이를 이용해 연료전지 등의 고성능 에너지 소자를 만들었다.

연구팀이 설계한 탄화입자는 세계 최고수준의 연료전지 내구성을 지녔고, 비싼 백금재료를 기존 상용제품 대비 20분의 1만을 사용해도 우수한 성능을 나타냈다.

연구 결과는 지난해 5월과 7월 각각 국제학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’와 ‘에너지 인바이런먼털 사이언스(Energy Environ. Sci.)’에 게재됐다.

김범준 교수는 “성능과 내구성, 가격 요건을 갖춘 고성능 연료전지를 개발했다”며 “관련 기술은 연료전지 뿐 아니라 태양전지, 이차전지 등 여러 에너지 소자 개발에 활용될 수 있을 것”이라고 소감을 전했다.

2021.01.07

조회수 63450

-

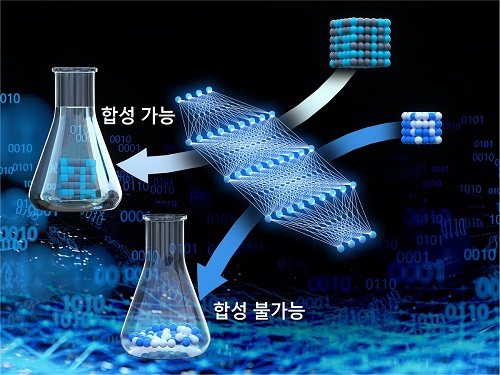

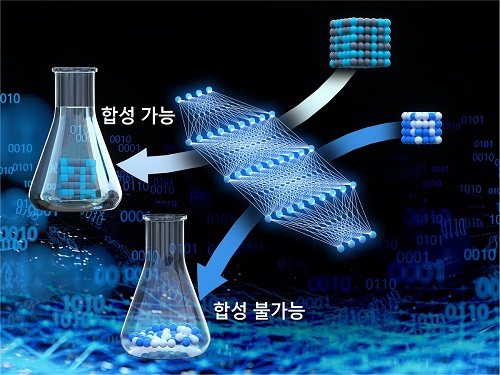

딥러닝으로 소재 합성 가능성 예측 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 딥러닝을 활용해 소재의 합성 가능성을 높은 정확도로 예측하는 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

신소재 설계의 궁극적인 목표는 소재를 설계하고 그것을 실험적으로 합성하는 것이지만 현실적으로는 새롭게 설계된 대부분의 소재가 실제 합성 단계에서 성공하지 못하고 버려지는 경우가 많다. 이는 불필요한 시간과 자원의 낭비를 초래한다. 소재의 합성 여부는 반응 조건, 열역학, 반응 속도, 소재 구조 등 다양한 요인에 의해서 결정되기 때문에, 소재의 합성 가능성을 예측하는 것은 매우 도전적인 과제로 여겨져 왔다.

이런 문제 해결을 위한 방안으로 간단한 열역학적 안정성만을 고려해 고체 소재의 합성 가능성을 추정하지만 정확도는 매우 떨어지는 편이다. 일례로 에너지적으로 안정된 물질이라 하더라도 합성이 안 되는 경우가 아주 빈번하고, 또 반대로 *준안정 상태의 물질들도 합성되는 경우가 많기 때문이다. 따라서, 합성 가능성에 대한 예측 정확도를 획기적으로 높일 수 있는 방법론의 개발이 시급한 과제로 여겨져 왔다.

☞ 준안정(metastable) 상태 : 어떤 물질이 열역학적으로 안정된 ‘바닥 상태’가 아닌 상태

정유성 교수 연구팀이 개발한 소재 합성 가능성 예측기술은, 기존 합성이 보고된 고체 소재들의 구조적 유사성을 그래프 합성 곱 신경망(GCN, Graph Convolutional Neural Network)으로 학습해 새로운 소재의 합성 가능성을 예측할 수 있다. 특히, 현재까지 합성이 안 된 물질이라 하더라도 합성이 성공할 가능성은 여전히 존재하기 때문에 참값(레이블)을 이미 알고 학습을 진행하는 일반적인 지도학습과는 달리 양의 레이블(+)을 가진 데이터와 레이블이 없는 데이터(Positive-Unlabeled, P-U)를 이용한 분류 모델 기반의 준 지도학습을 사용했다.

정 교수팀은 5만여 종에 달하는 이미 합성이 보고된 물질과 8만여 종의 *가상 물질로 이뤄진 `머터리얼스 프로젝트(Materials Project, MP)'라는 소재 관련 데이터베이스를 이용해 모델을 구축했다. 연구팀 관계자는 이 신기술을 활용한 결과, 소재들의 합성 가능성을 약 87% 정확하게 예측할 수 있다고 설명했다. 정 교수팀은 또 이미 합성된 소재들의 열역학적 특성을 분석한 결과, 열역학적 안정성만으로는 실제 소재의 합성 가능성을 예측할 수 없다는 사실도 알아냈다.

☞ 가상 물질(hypothetical materials) : 기존에 합성되어 보고된 물질들을 원소 치환해서 얻어지는 가상의 물질들로 아직 실험적으로 합성 보고가 이루어지지 않은 물질

이와 함께 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스 내에 합성 가능성 점수가 가장 높은 100개의 가상 물질에 대해 문헌조사를 실시한 결과, 이들 중 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스에는 합성 여부가 아직 알려지지 않았지만 실제로 합성돼 논문에 보고된 소재만도 71개에 달하는 것을 확인했고 이를 통해 모델의 높은 정확도를 추가로 입증했다.

정유성 교수는 "빠른 신소재 발견을 위해 다양한 소재 설계 프레임워크가 존재하지만 정작 설계된 소재의 합성 가능성에 관한 판단은 전문가 직관의 영역으로 남아 있다ˮ면서 "이번에 개발한 합성 가능성 예측 모델은 새로운 소재를 설계할 때 실제로 합성 가능성을 실험 전에 미리 판단할 수 있어 새로운 소재의 개발시간을 단축하는 데 큰 도움이 될 것ˮ이라고 말했다.

생명화학공학과 장지돈 박사과정과 구근호 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 미국화학회가 발행하는 국제학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 온라인 10월 26일 자에 실렸다. (논문명: Structure-Based Synthesizability Prediction of Crystals Using Partially Supervised Learing)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 기초연구사업(중견연구)과 미래소재 디스커버리 사업 지원을 받아 수행됐고, 연구에 KISTI의 슈퍼컴퓨터를 활용했다.

딥러닝으로 소재 합성 가능성 예측 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 딥러닝을 활용해 소재의 합성 가능성을 높은 정확도로 예측하는 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

신소재 설계의 궁극적인 목표는 소재를 설계하고 그것을 실험적으로 합성하는 것이지만 현실적으로는 새롭게 설계된 대부분의 소재가 실제 합성 단계에서 성공하지 못하고 버려지는 경우가 많다. 이는 불필요한 시간과 자원의 낭비를 초래한다. 소재의 합성 여부는 반응 조건, 열역학, 반응 속도, 소재 구조 등 다양한 요인에 의해서 결정되기 때문에, 소재의 합성 가능성을 예측하는 것은 매우 도전적인 과제로 여겨져 왔다.

이런 문제 해결을 위한 방안으로 간단한 열역학적 안정성만을 고려해 고체 소재의 합성 가능성을 추정하지만 정확도는 매우 떨어지는 편이다. 일례로 에너지적으로 안정된 물질이라 하더라도 합성이 안 되는 경우가 아주 빈번하고, 또 반대로 *준안정 상태의 물질들도 합성되는 경우가 많기 때문이다. 따라서, 합성 가능성에 대한 예측 정확도를 획기적으로 높일 수 있는 방법론의 개발이 시급한 과제로 여겨져 왔다.

☞ 준안정(metastable) 상태 : 어떤 물질이 열역학적으로 안정된 ‘바닥 상태’가 아닌 상태

정유성 교수 연구팀이 개발한 소재 합성 가능성 예측기술은, 기존 합성이 보고된 고체 소재들의 구조적 유사성을 그래프 합성 곱 신경망(GCN, Graph Convolutional Neural Network)으로 학습해 새로운 소재의 합성 가능성을 예측할 수 있다. 특히, 현재까지 합성이 안 된 물질이라 하더라도 합성이 성공할 가능성은 여전히 존재하기 때문에 참값(레이블)을 이미 알고 학습을 진행하는 일반적인 지도학습과는 달리 양의 레이블(+)을 가진 데이터와 레이블이 없는 데이터(Positive-Unlabeled, P-U)를 이용한 분류 모델 기반의 준 지도학습을 사용했다.

정 교수팀은 5만여 종에 달하는 이미 합성이 보고된 물질과 8만여 종의 *가상 물질로 이뤄진 `머터리얼스 프로젝트(Materials Project, MP)'라는 소재 관련 데이터베이스를 이용해 모델을 구축했다. 연구팀 관계자는 이 신기술을 활용한 결과, 소재들의 합성 가능성을 약 87% 정확하게 예측할 수 있다고 설명했다. 정 교수팀은 또 이미 합성된 소재들의 열역학적 특성을 분석한 결과, 열역학적 안정성만으로는 실제 소재의 합성 가능성을 예측할 수 없다는 사실도 알아냈다.

☞ 가상 물질(hypothetical materials) : 기존에 합성되어 보고된 물질들을 원소 치환해서 얻어지는 가상의 물질들로 아직 실험적으로 합성 보고가 이루어지지 않은 물질

이와 함께 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스 내에 합성 가능성 점수가 가장 높은 100개의 가상 물질에 대해 문헌조사를 실시한 결과, 이들 중 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스에는 합성 여부가 아직 알려지지 않았지만 실제로 합성돼 논문에 보고된 소재만도 71개에 달하는 것을 확인했고 이를 통해 모델의 높은 정확도를 추가로 입증했다.

정유성 교수는 "빠른 신소재 발견을 위해 다양한 소재 설계 프레임워크가 존재하지만 정작 설계된 소재의 합성 가능성에 관한 판단은 전문가 직관의 영역으로 남아 있다ˮ면서 "이번에 개발한 합성 가능성 예측 모델은 새로운 소재를 설계할 때 실제로 합성 가능성을 실험 전에 미리 판단할 수 있어 새로운 소재의 개발시간을 단축하는 데 큰 도움이 될 것ˮ이라고 말했다.

생명화학공학과 장지돈 박사과정과 구근호 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 미국화학회가 발행하는 국제학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 온라인 10월 26일 자에 실렸다. (논문명: Structure-Based Synthesizability Prediction of Crystals Using Partially Supervised Learing)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 기초연구사업(중견연구)과 미래소재 디스커버리 사업 지원을 받아 수행됐고, 연구에 KISTI의 슈퍼컴퓨터를 활용했다.

2020.12.22

조회수 48698

리튬-황 전지 성능 높일 다공성 2차원 무기질 나노소재 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수팀이 서로 다른 크기의 기공을 동시에 가지고 있는 다공성 2차원 무기질 *나노코인을 합성하는 새로운 기술을 개발했다.

☞ 나노코인: 동전과 같이 둥근 모양이면서 두께가 약 3나노미터인 2차원 나노 소재

연구팀의 합성기술은 다공성 무기질 소재를 동전처럼 둥글고 납작한 형상으로 제어할 수 있고, 크기 및 두께 등의 물성을 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 원천 기술이다. 이는 리튬-황 이차전지의 분리막에 사용돼 리튬-황 전지의 성능 저하 원인으로 꼽히는 리튬폴리설파이드의 용출을 효과적으로 억제해 성능을 높이는 데 성공했다.

이진우 교수 연구실의 김성섭 박사(現 전북대학교 교수)가 주도하고 임원광 박사가 참여한 이번 연구 결과는 화학 분야 국제 학술지 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)' 2021년 9월 1일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polymer Interface-Dependent Morphological Transition toward Two-Dimensional Porous Inorganic Nanocoins as an Ultrathin Multifunctional Layer for Stable Lithium–Sulfur Batteries)

기존의 다공성 2차원 무기질 소재의 합성 방법은 기판을 이용하거나 별도의 주형을 사용하는 방식으로 소재의 형상 원판처럼 제어함과 동시에 두께를 조절하는 것에 한계가 있다. 또한, 다공성 구조를 형성하기 위해서는 추가적인 공정을 도입해야만 한다. 이를 해결하기 위해서 용액에서 양친성 분자를 이용한 구조를 도입하려 시도했지만, 무기질 전구체의 반응을 제어하기 쉽지 않다는 문제가 발생했다.

이 교수 연구팀은 블록공중합체와 단일중합체의 고분자 블렌드의 상거동을 이용해 기존의 문제를 해결하는 새로운 합성 방식을 제시했다. 이를 통해서 연구팀은 다공성 2차원 무기질 나노코인을 3나노미터(㎚) 두께로 합성하는 데 성공했다. 서로 섞이지 않는 단일중합체와 블록공중합체의 계면에너지가 달라짐에 따라서 나노구조의 배향과 입자의 모양이 달라지는 원리를 이용했다. 또한, 나노구조의 형성을 위해서 무기질 소재 내부에 함께 자기조립 된 블록공중합체가 제거되면서 마이크로 기공이 형성됐다.

이 합성 방법은 별도의 주형이 필요하지 않은 간단한 원팟(one-pot) 방법으로 기존의 복잡한 과정을 혁신적으로 줄여 생산력을 증대시켰다. 이를 이용해 연구팀은 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인을 차세대 전지인 리튬-황 이차전지의 분리막에 코팅해 리튬-황 전지의 성능을 높이는 데 성공했다.

기존의 리튬 이온 이차전지보다 약 2~3배 높은 에너지 밀도를 발현할 수 있을 것이라 기대되고 있는 리튬-황 이차전지의 큰 문제점은 황이 충·방전 과정에서 새어나가는 현상이다. 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인은 분리막에 약 2 마이크로미터(㎛)로 얇게 코팅돼 용출되는 리튬폴리설파이드를 물리적, 화학적으로 억제했다. 나노코인의 다공성 구조는 전해질과 리튬이온은 통과시키는 반면, 리튬폴리설파이드는 필터처럼 걸러 물리적으로 막아준다. 또한 알루미노실리케이트는 고체산으로 염기성질을 가진 리튬폴리설파이드를 흡착하여 용출을 억제한다. 이를 통해서 분리막의 두께 대비 용량 향상시켜 세계 최고 수준의 결과를 얻었다.

연구팀의 합성기술은 블록공중합체의 분자량 및 고분자 대비 질량을 조절해 손쉽게 나노구조(넓이 및 두께)를 조절할 수 있고 다른 소재로의 확장도 가능하여 맞춤형 나노소재로도 활용할 수 있을 것으로 보인다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수는 "고분자에서 일어나는 현상을 이용한 새로운 다공성 2차원 무기 소재를 합성기술이 기존 기술의 문제점을 해결할 수 있음을 보여줬다ˮ고 설명하면서 "고분자 분야와 무기 소재 합성을 잇는 연구가 실용적인 에너지 장치 성능 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것이다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구의 지원을 통해 수행됐다.

2021.09.24 조회수 8466

리튬-황 전지 성능 높일 다공성 2차원 무기질 나노소재 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수팀이 서로 다른 크기의 기공을 동시에 가지고 있는 다공성 2차원 무기질 *나노코인을 합성하는 새로운 기술을 개발했다.

☞ 나노코인: 동전과 같이 둥근 모양이면서 두께가 약 3나노미터인 2차원 나노 소재

연구팀의 합성기술은 다공성 무기질 소재를 동전처럼 둥글고 납작한 형상으로 제어할 수 있고, 크기 및 두께 등의 물성을 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 원천 기술이다. 이는 리튬-황 이차전지의 분리막에 사용돼 리튬-황 전지의 성능 저하 원인으로 꼽히는 리튬폴리설파이드의 용출을 효과적으로 억제해 성능을 높이는 데 성공했다.

이진우 교수 연구실의 김성섭 박사(現 전북대학교 교수)가 주도하고 임원광 박사가 참여한 이번 연구 결과는 화학 분야 국제 학술지 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)' 2021년 9월 1일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polymer Interface-Dependent Morphological Transition toward Two-Dimensional Porous Inorganic Nanocoins as an Ultrathin Multifunctional Layer for Stable Lithium–Sulfur Batteries)

기존의 다공성 2차원 무기질 소재의 합성 방법은 기판을 이용하거나 별도의 주형을 사용하는 방식으로 소재의 형상 원판처럼 제어함과 동시에 두께를 조절하는 것에 한계가 있다. 또한, 다공성 구조를 형성하기 위해서는 추가적인 공정을 도입해야만 한다. 이를 해결하기 위해서 용액에서 양친성 분자를 이용한 구조를 도입하려 시도했지만, 무기질 전구체의 반응을 제어하기 쉽지 않다는 문제가 발생했다.

이 교수 연구팀은 블록공중합체와 단일중합체의 고분자 블렌드의 상거동을 이용해 기존의 문제를 해결하는 새로운 합성 방식을 제시했다. 이를 통해서 연구팀은 다공성 2차원 무기질 나노코인을 3나노미터(㎚) 두께로 합성하는 데 성공했다. 서로 섞이지 않는 단일중합체와 블록공중합체의 계면에너지가 달라짐에 따라서 나노구조의 배향과 입자의 모양이 달라지는 원리를 이용했다. 또한, 나노구조의 형성을 위해서 무기질 소재 내부에 함께 자기조립 된 블록공중합체가 제거되면서 마이크로 기공이 형성됐다.

이 합성 방법은 별도의 주형이 필요하지 않은 간단한 원팟(one-pot) 방법으로 기존의 복잡한 과정을 혁신적으로 줄여 생산력을 증대시켰다. 이를 이용해 연구팀은 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인을 차세대 전지인 리튬-황 이차전지의 분리막에 코팅해 리튬-황 전지의 성능을 높이는 데 성공했다.

기존의 리튬 이온 이차전지보다 약 2~3배 높은 에너지 밀도를 발현할 수 있을 것이라 기대되고 있는 리튬-황 이차전지의 큰 문제점은 황이 충·방전 과정에서 새어나가는 현상이다. 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인은 분리막에 약 2 마이크로미터(㎛)로 얇게 코팅돼 용출되는 리튬폴리설파이드를 물리적, 화학적으로 억제했다. 나노코인의 다공성 구조는 전해질과 리튬이온은 통과시키는 반면, 리튬폴리설파이드는 필터처럼 걸러 물리적으로 막아준다. 또한 알루미노실리케이트는 고체산으로 염기성질을 가진 리튬폴리설파이드를 흡착하여 용출을 억제한다. 이를 통해서 분리막의 두께 대비 용량 향상시켜 세계 최고 수준의 결과를 얻었다.

연구팀의 합성기술은 블록공중합체의 분자량 및 고분자 대비 질량을 조절해 손쉽게 나노구조(넓이 및 두께)를 조절할 수 있고 다른 소재로의 확장도 가능하여 맞춤형 나노소재로도 활용할 수 있을 것으로 보인다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수는 "고분자에서 일어나는 현상을 이용한 새로운 다공성 2차원 무기 소재를 합성기술이 기존 기술의 문제점을 해결할 수 있음을 보여줬다ˮ고 설명하면서 "고분자 분야와 무기 소재 합성을 잇는 연구가 실용적인 에너지 장치 성능 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것이다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구의 지원을 통해 수행됐다.

2021.09.24 조회수 8466 RNA 바이러스 초고감도 검출 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 핵산의 절단 및 중합 연쇄반응 시스템을 활용해 RNA 바이러스의 표적 RNA를 초고감도로 검출하는 새로운 등온 핵산 증폭(NESBA, Nicking and Extension chain reaction System-Based Amplification) 기술을 개발했다고 15일 밝혔다.

생명화학공학과 주용 박사과정, 김효용 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 영국 왕립화학회가 발행하는 국제학술지 `나노스케일 (Nanoscale)'에 2021년도 24호 표지(Front cover) 논문으로 지난달 16일 선정됐다. (논문명: Ultrasensitive version of nucleic acid sequence-based amplification (NASBA) utilizing nicking and extension chain reaction system)

현재 전 세계적으로 팬데믹 (Pandemic)을 일으키고 있는 코로나19 바이러스와 같은 RNA 바이러스를 검출하기 위한 표준 진단 방법은 역전사 중합효소 연쇄반응(qRT-PCR)이다. 이러한 표준 분자진단 방법은 면역진단 방법과 비교해 진단의 정확도는 매우 우수하지만 정교한 온도 조절 장치가 필요하고 진단에 드는 시간이 길어 장비의 소형화에 제약이 있으며 전문 진단 설비가 갖추어진 대형 병원 또는 전문 임상검사실에서만 제한적으로 사용된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해 핵산의 절단 및 중합 연쇄반응 시스템에 의해 구동되는 초고감도의 신개념 등온 핵산 증폭 기술을 개발했으며, 이를 통해 별도의 온도 변환 과정 없이 동일 온도에서 표적 바이러스의 RNA를 초고감도로(검출 한계: 1 아토 몰 (aM)) 매우 신속하게(20분 이내) 검출하는 데 성공했다.

연구팀은 기존 나스바(NASBA, Nucleic Acid Sequence-Based Amplification) 등온 증폭 기술에 절단효소 인식 염기서열이 수식된 프라이머를 도입함으로써, 절단효소 및 DNA 중합효소 활성을 기반으로 T7 프로모터를 포함하는 이중가닥 DNA를 지수함수적으로 증폭할 수 있었고, 최종적으로 표적 RNA를 기존의 NASBA 기술에 비해 100배 이상 향상된 민감도로 검출할 수 있었다.

연구팀은 이 기술을 통해서, 호흡기 세포 융합 바이러스(RSV)의 유전 RNA(genomic RNA)를 별도의 전처리 없이 매우 신속하고 고감도로 검출함으로써, 기술의 실용성을 증명함과 동시에 현장 검사(POCT) 기술로서의 높은 활용 가능성을 입증했다.

박현규 교수는 "이번 신개념 등온 핵산 증폭 기술은 현재 대유행하고 있는 코로나19 바이러스와 같은 RNA 바이러스들을 신속하게 조기 진단 할 수 있는 분자진단 시스템에 활용될 가능성이 매우 큰 기술ˮ이라고 이번 연구의 의의를 설명했으며, 현재 코로나19의 임상 샘플 테스트에서도 매우 좋은 결과를 얻었다고 언급했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 글로벌 프런티어사업과 경남제약(주)의 연구비 지원으로 수행됐다.

2021.07.15 조회수 9234

RNA 바이러스 초고감도 검출 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 핵산의 절단 및 중합 연쇄반응 시스템을 활용해 RNA 바이러스의 표적 RNA를 초고감도로 검출하는 새로운 등온 핵산 증폭(NESBA, Nicking and Extension chain reaction System-Based Amplification) 기술을 개발했다고 15일 밝혔다.

생명화학공학과 주용 박사과정, 김효용 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 영국 왕립화학회가 발행하는 국제학술지 `나노스케일 (Nanoscale)'에 2021년도 24호 표지(Front cover) 논문으로 지난달 16일 선정됐다. (논문명: Ultrasensitive version of nucleic acid sequence-based amplification (NASBA) utilizing nicking and extension chain reaction system)

현재 전 세계적으로 팬데믹 (Pandemic)을 일으키고 있는 코로나19 바이러스와 같은 RNA 바이러스를 검출하기 위한 표준 진단 방법은 역전사 중합효소 연쇄반응(qRT-PCR)이다. 이러한 표준 분자진단 방법은 면역진단 방법과 비교해 진단의 정확도는 매우 우수하지만 정교한 온도 조절 장치가 필요하고 진단에 드는 시간이 길어 장비의 소형화에 제약이 있으며 전문 진단 설비가 갖추어진 대형 병원 또는 전문 임상검사실에서만 제한적으로 사용된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해 핵산의 절단 및 중합 연쇄반응 시스템에 의해 구동되는 초고감도의 신개념 등온 핵산 증폭 기술을 개발했으며, 이를 통해 별도의 온도 변환 과정 없이 동일 온도에서 표적 바이러스의 RNA를 초고감도로(검출 한계: 1 아토 몰 (aM)) 매우 신속하게(20분 이내) 검출하는 데 성공했다.

연구팀은 기존 나스바(NASBA, Nucleic Acid Sequence-Based Amplification) 등온 증폭 기술에 절단효소 인식 염기서열이 수식된 프라이머를 도입함으로써, 절단효소 및 DNA 중합효소 활성을 기반으로 T7 프로모터를 포함하는 이중가닥 DNA를 지수함수적으로 증폭할 수 있었고, 최종적으로 표적 RNA를 기존의 NASBA 기술에 비해 100배 이상 향상된 민감도로 검출할 수 있었다.

연구팀은 이 기술을 통해서, 호흡기 세포 융합 바이러스(RSV)의 유전 RNA(genomic RNA)를 별도의 전처리 없이 매우 신속하고 고감도로 검출함으로써, 기술의 실용성을 증명함과 동시에 현장 검사(POCT) 기술로서의 높은 활용 가능성을 입증했다.

박현규 교수는 "이번 신개념 등온 핵산 증폭 기술은 현재 대유행하고 있는 코로나19 바이러스와 같은 RNA 바이러스들을 신속하게 조기 진단 할 수 있는 분자진단 시스템에 활용될 가능성이 매우 큰 기술ˮ이라고 이번 연구의 의의를 설명했으며, 현재 코로나19의 임상 샘플 테스트에서도 매우 좋은 결과를 얻었다고 언급했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 글로벌 프런티어사업과 경남제약(주)의 연구비 지원으로 수행됐다.

2021.07.15 조회수 9234 바이오및뇌공학과 이상완 교수, IBM 학술상 수상

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수(신경과학-인공지능 융합연구센터 소장)가 뇌 기반 인공지능 연구성과를 인정받아 2021년 IBM 학술상(舊 IBM 교수상) 수상자로 최종 선정됐다.

IBM 학술상은 미국 IBM과 전 세계 유수 대학과의 연구 협력 활성화를 위해 제정된 상으로 IBM 연구소장 등 조직 내 핵심 연구자들의 내부 지명을 받아 후보자 군이 선정되고, 이후 연구 제안서의 임팩트, 연구의 창의성 및 연구업적 등을 종합적으로 평가해 최종 수상자가 결정된다.

수상자에게는 연구 범위나 특허 관련 제약 조건이 전혀 없는 연구비 형태의 상금이 지급되며, IBM 연구소와 다양한 형태의 연구 교류를 수행할 수 있게 된다. 국내에서는 과거 서울대 윤성로 교수(2018년), 고려대 이재성 교수(2005년), 서울대 문수묵 교수(2000년) 등이 수상자로 선정된 바 있다.

이상완 교수 연구팀은 2019년에 사이언스 로보틱스(Science Robotics)와 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 교신저자로 논문을 게재하는 등, 관련 연구성과와 함께 계산신경과학과 인공지능을 융합하는 새로운 연구 분야를 개척한 공로를 인정받았다.

이상완 교수 연구진은 이번 학술상을 바탕으로 IBM과 연구 협력을 확장해 나갈 예정이다. 이 교수는 "기계학습 이론을 이용해 뇌의 복잡한 정보처리 과정을 해석하고, 뇌의 고위수준 정보처리 과정을 인공지능 모델로 이식하는 연구는 이제 막 걸음마를 떼는 단계ˮ라며, "그동안 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 개발해 온 뇌-인공지능 공진화 엔진 기술과 과학기술정보통신부 재원 정보통신기획평가원 지원을 받아 개발한 전두엽 메타 강화학습 모델링 기술을 활용해 앞으로 IBM 연구원들과 공동연구를 진행할 계획이다ˮ라고 말했다.

이 교수는 이에 덧붙여 "2019년 설립한 KAIST 신경과학-인공지능 융합연구센터에서는 이러한 뇌 기반 인공지능 기술의 파급력을 높이기 위해서 IBM 인공지능 연구소뿐만 아니라 딥마인드(DeepMind), 메사추세츠 공과대학(MIT), 옥스퍼드(Oxford) 대학 등 해외 유수 연구기관들과 국제 공동연구 협약을 맺고 활발한 인적 교류 및 국제 공동연구를 하고 있다ˮ고 말했다.

이상완 교수는 올해 수상에 앞서 2016년에는 구글(Google) 교수 연구상 수상자로 선정된 바 있다. 구글 교수 연구상은 IBM 학술상과 유사한 취지로 구글과 전 세계 대학의 선도 연구자들과의 연구 협력 활성화를 위해 제정된 상으로, 계산신경과학 분야에서는 현재까지 이상완 교수가 유일한 한국인 수상자다.

이 교수는 구글 교수 연구상 연구비를 바탕으로 영국 딥마인드 및 유니버시티 칼리지 런던(UCL)과 함께 전두엽 메타 강화학습 이론 정립을 위한 의사결정 뇌과학 기초 연구를 수행해 오고 있으며, 앞으로 IBM과 공동연구를 통해 해당 이론을 발전시키고 인공지능에 적용하는 연구를 수행할 예정이다.

※ IBM 학술상 안내 홈페이지: https://www.research.ibm.com/university/awards/shared_university.html

2021.06.17 조회수 37893

바이오및뇌공학과 이상완 교수, IBM 학술상 수상

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수(신경과학-인공지능 융합연구센터 소장)가 뇌 기반 인공지능 연구성과를 인정받아 2021년 IBM 학술상(舊 IBM 교수상) 수상자로 최종 선정됐다.

IBM 학술상은 미국 IBM과 전 세계 유수 대학과의 연구 협력 활성화를 위해 제정된 상으로 IBM 연구소장 등 조직 내 핵심 연구자들의 내부 지명을 받아 후보자 군이 선정되고, 이후 연구 제안서의 임팩트, 연구의 창의성 및 연구업적 등을 종합적으로 평가해 최종 수상자가 결정된다.

수상자에게는 연구 범위나 특허 관련 제약 조건이 전혀 없는 연구비 형태의 상금이 지급되며, IBM 연구소와 다양한 형태의 연구 교류를 수행할 수 있게 된다. 국내에서는 과거 서울대 윤성로 교수(2018년), 고려대 이재성 교수(2005년), 서울대 문수묵 교수(2000년) 등이 수상자로 선정된 바 있다.

이상완 교수 연구팀은 2019년에 사이언스 로보틱스(Science Robotics)와 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 교신저자로 논문을 게재하는 등, 관련 연구성과와 함께 계산신경과학과 인공지능을 융합하는 새로운 연구 분야를 개척한 공로를 인정받았다.

이상완 교수 연구진은 이번 학술상을 바탕으로 IBM과 연구 협력을 확장해 나갈 예정이다. 이 교수는 "기계학습 이론을 이용해 뇌의 복잡한 정보처리 과정을 해석하고, 뇌의 고위수준 정보처리 과정을 인공지능 모델로 이식하는 연구는 이제 막 걸음마를 떼는 단계ˮ라며, "그동안 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 개발해 온 뇌-인공지능 공진화 엔진 기술과 과학기술정보통신부 재원 정보통신기획평가원 지원을 받아 개발한 전두엽 메타 강화학습 모델링 기술을 활용해 앞으로 IBM 연구원들과 공동연구를 진행할 계획이다ˮ라고 말했다.

이 교수는 이에 덧붙여 "2019년 설립한 KAIST 신경과학-인공지능 융합연구센터에서는 이러한 뇌 기반 인공지능 기술의 파급력을 높이기 위해서 IBM 인공지능 연구소뿐만 아니라 딥마인드(DeepMind), 메사추세츠 공과대학(MIT), 옥스퍼드(Oxford) 대학 등 해외 유수 연구기관들과 국제 공동연구 협약을 맺고 활발한 인적 교류 및 국제 공동연구를 하고 있다ˮ고 말했다.

이상완 교수는 올해 수상에 앞서 2016년에는 구글(Google) 교수 연구상 수상자로 선정된 바 있다. 구글 교수 연구상은 IBM 학술상과 유사한 취지로 구글과 전 세계 대학의 선도 연구자들과의 연구 협력 활성화를 위해 제정된 상으로, 계산신경과학 분야에서는 현재까지 이상완 교수가 유일한 한국인 수상자다.

이 교수는 구글 교수 연구상 연구비를 바탕으로 영국 딥마인드 및 유니버시티 칼리지 런던(UCL)과 함께 전두엽 메타 강화학습 이론 정립을 위한 의사결정 뇌과학 기초 연구를 수행해 오고 있으며, 앞으로 IBM과 공동연구를 통해 해당 이론을 발전시키고 인공지능에 적용하는 연구를 수행할 예정이다.

※ IBM 학술상 안내 홈페이지: https://www.research.ibm.com/university/awards/shared_university.html

2021.06.17 조회수 37893 커피링 얼룩 없는 디스플레이용 퀀텀닷 균일 코팅 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀이 커피링 얼룩 자국이 남지 않는 균일 코팅 기술을 개발했다고 3일 밝혔다. 이는 디스플레이용 양자점(퀀텀닷)을 균일하게 코팅해 유연 디스플레이 소자 등에 적용할 수 있는 기술이다.

커피 한 방울이 고체 표면 위에서 마르면 액적(물방울) 표면의 상대적 증발률 차로 인해서 커피링 얼룩 자국이 남게 된다. 이를 커피링 효과라고 한다.

액적의 증발은 잉크젯 프린팅과 같은 기술에서 기능성 유연 재료의 균일 코팅이라는 문제와 직결된다. 최근 잉크젯 프린팅 기술은 단순 패턴 인쇄를 넘어 차세대 에너지 및 디스플레이를 포함한 전기‧전자 소자의 융복합 생산시스템 기술에 활용되고 있다.

그동안 과학기술계에서는 액적의 커피링 패턴을 제어하고 균일 마름 자국을 얻기 위해서 계면활성제를 사용하거나 부분적인 표면장력 변화를 발생시켜 *마랑고니 효과를 이용한 여러 방법이 소개돼왔다.

☞ 마랑고니 효과(Marangoni effect): 서로 다른 액체 등이 경계면을 따라 표면장력의 크기가 일정하지 않을 때 발생하는 현상을 말한다. 흔히 알려진 ‘와인의 눈물’ 현상이 대표적인 예다.

특히, 김형수 교수는 박사후연구원(프린스턴 대학 소속) 때부터 커피링을 효과적으로 제어하는 방법에 관한 연구를 해왔고, 2016년에는 위스키가 특이하게 마르는 현상을 규명해 획기적으로 커피링을 없애는 연구를 해왔다. 하지만, 물방울의 접촉선 위치에서의 커피링 효과는 줄일 수 있으나 여전히 효과가 존재한다는 문제가 있다.

김 교수 연구팀의 편정수 석사과정은 액적이 증발하는 공간을 한시적으로 밀폐시켜 커피링을 완전히 소멸시키는 방법을 개발했다. 이 기술은 증발율이 다른 두 액체를 효과적으로 혼합하고, 먼저 증발하는 휘발성 액체의 몰 분자량이 공기보다 큼을 이용해 밀폐된 공간에 갇힌 휘발성 증기가 연속적으로 용질성 마랑고니 효과(Solutal Marangoni effects)를 일으켜 커피링을 완전히 사라지게 만드는 기술이다.

김형수 교수는 "증발 물질을 잘 이해하고 물질전달 메커니즘을 활용해 증발 시스템을 최적화하면, 디스플레이 원료 퀀텀닷과 태양광 패널 원료 페로브스카이트와 같은 기능성 소자들을 대량 생산이 가능한 잉크젯 프린팅 기술로 균일한 패터닝을 가능하게 할 수 있다ˮ라며, "현재 해당 기술을 특허 출원했고 유연 디스플레이 소자에 적용하기 위해 연구를 진행하고 있다ˮ라고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 국제적 권위 학술단체 `영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)'의 저명학술지 `Soft Matter(연성물질)' 誌 가 특별 기획한 `신진과학자 특집호(2021 Soft Matter Emerging Investigator Special Issue)'에 초청되어 지난달 7일 字 표지논문으로 게재됐다.

(논문명: Uniform coating pattern of multi-component droplets in a confined geometry)

(DOI: https://doi.org/10.1039/D0SM01872D)

2021.05.03 조회수 25373

커피링 얼룩 없는 디스플레이용 퀀텀닷 균일 코팅 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀이 커피링 얼룩 자국이 남지 않는 균일 코팅 기술을 개발했다고 3일 밝혔다. 이는 디스플레이용 양자점(퀀텀닷)을 균일하게 코팅해 유연 디스플레이 소자 등에 적용할 수 있는 기술이다.

커피 한 방울이 고체 표면 위에서 마르면 액적(물방울) 표면의 상대적 증발률 차로 인해서 커피링 얼룩 자국이 남게 된다. 이를 커피링 효과라고 한다.

액적의 증발은 잉크젯 프린팅과 같은 기술에서 기능성 유연 재료의 균일 코팅이라는 문제와 직결된다. 최근 잉크젯 프린팅 기술은 단순 패턴 인쇄를 넘어 차세대 에너지 및 디스플레이를 포함한 전기‧전자 소자의 융복합 생산시스템 기술에 활용되고 있다.

그동안 과학기술계에서는 액적의 커피링 패턴을 제어하고 균일 마름 자국을 얻기 위해서 계면활성제를 사용하거나 부분적인 표면장력 변화를 발생시켜 *마랑고니 효과를 이용한 여러 방법이 소개돼왔다.

☞ 마랑고니 효과(Marangoni effect): 서로 다른 액체 등이 경계면을 따라 표면장력의 크기가 일정하지 않을 때 발생하는 현상을 말한다. 흔히 알려진 ‘와인의 눈물’ 현상이 대표적인 예다.

특히, 김형수 교수는 박사후연구원(프린스턴 대학 소속) 때부터 커피링을 효과적으로 제어하는 방법에 관한 연구를 해왔고, 2016년에는 위스키가 특이하게 마르는 현상을 규명해 획기적으로 커피링을 없애는 연구를 해왔다. 하지만, 물방울의 접촉선 위치에서의 커피링 효과는 줄일 수 있으나 여전히 효과가 존재한다는 문제가 있다.

김 교수 연구팀의 편정수 석사과정은 액적이 증발하는 공간을 한시적으로 밀폐시켜 커피링을 완전히 소멸시키는 방법을 개발했다. 이 기술은 증발율이 다른 두 액체를 효과적으로 혼합하고, 먼저 증발하는 휘발성 액체의 몰 분자량이 공기보다 큼을 이용해 밀폐된 공간에 갇힌 휘발성 증기가 연속적으로 용질성 마랑고니 효과(Solutal Marangoni effects)를 일으켜 커피링을 완전히 사라지게 만드는 기술이다.

김형수 교수는 "증발 물질을 잘 이해하고 물질전달 메커니즘을 활용해 증발 시스템을 최적화하면, 디스플레이 원료 퀀텀닷과 태양광 패널 원료 페로브스카이트와 같은 기능성 소자들을 대량 생산이 가능한 잉크젯 프린팅 기술로 균일한 패터닝을 가능하게 할 수 있다ˮ라며, "현재 해당 기술을 특허 출원했고 유연 디스플레이 소자에 적용하기 위해 연구를 진행하고 있다ˮ라고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 국제적 권위 학술단체 `영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)'의 저명학술지 `Soft Matter(연성물질)' 誌 가 특별 기획한 `신진과학자 특집호(2021 Soft Matter Emerging Investigator Special Issue)'에 초청되어 지난달 7일 字 표지논문으로 게재됐다.

(논문명: Uniform coating pattern of multi-component droplets in a confined geometry)

(DOI: https://doi.org/10.1039/D0SM01872D)

2021.05.03 조회수 25373 딥러닝 통해 수소 발생 메커니즘 규명

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 심층 학습(딥러닝)을 통해 고활성 백금 와이어의 수소 발생 메커니즘을 규명하는 데 성공했다고 29일 밝혔다.

백금은 전기차 등에 사용되는 연료 전지에 쓰이거나, 물의 전기 분해를 통해 수소를 얻는 데 사용되는 중요한 촉매이지만 가격이 비싸 기술 보급에 걸림돌이 되고 있다. 이를 해결하는 방법의 하나로 최근 백금을 톱니 와이어 모양으로 합성해 백금의 양을 10배 정도 절약하는 연구들이 발표돼 큰 파장을 불러일으켰지만, 아직 그 메커니즘이 규명되지 않았다.

정유성 교수 연구팀은 복잡한 촉매 표면의 성질을 빠르게 예측하는 딥러닝 방법들을 고안했는데, 이번에 이를 톱니 백금 와이어에 적용해 해당 촉매의 높은 수소 활성 메커니즘을 규명할 수 있었다.

연구팀이 규명한 톱니 백금 와이어에서의 수소 발생 메커니즘은 기존에 알려진 촉매 직관을 깨는 새로운 메커니즘인 것으로 밝혀졌다. 수소 발생은 물에서 양성자를 받아 수소를 흡착시키는 흡착반응과 흡착된 수소 원자들이 결합해 수소 분자가 형성되는 짝지음 반응의 2단계를 거쳐 일어나는데, 이 두 반응은 일반적으로 같은 반응 자리(reaction site)에서 일어난다.

하지만, 이번에 새롭게 발견된 메커니즘에 의하면, 톱니 백금 표면에서는 울퉁불퉁한 구조로 인해 흡착반응이 잘 일으키는 반응 자리와 짝지음 반응을 잘 일으키는 반응 자리가 따로 존재하고, 이 두 자리의 상승 작용으로 인해 촉매 활성이 400% 이상 증가한다. 마치 분업화를 통해 일의 효율을 높이는 것과 같은 개념이 분자 세계에서도 존재하는 것이다.

정유성 교수는 "분자 수준에서 분업을 통해 전체 반응 효율을 높이는 개념들이 기존에도 있긴 했지만, 단일성분인 백금에서 구조에 따른 분업 현상이 규명된 것은 이번이 처음ˮ이라면서, "단일성분 촉매의 구조를 변화시킴으로써 촉매의 효율을 높일 수 있는 새로운 관점과 설계원리를 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ고 했다.

우리 대학 구근호 박사후연구원이 제1 저자로 참여하고, 톱니 백금 와이어를 합성한 캘리포니아대학교 로스엔젤리스(UCLA)의 듀안 교수 연구팀과 캘리포니아 공과대학교(Caltech)의 고다드 교수 연구팀이 함께 참여한 이번 연구성과는 미국화학회가 발행하는 국제학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 온라인 3월 17일 字에 실렸다. (논문명: Autobifunctional Mechanism of Jagged Pt Nanowires for Hydrogen Evolution Kinetics via End-to-End Simulation)

이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 중견연구자 기초연구사업과 PEMWE용 저가의 고성능 수소 발생반응 촉매 개발 사업의 지원을 받아 수행됐고, KISTI의 슈퍼컴퓨터 자원이 활용됐다.

2021.04.29 조회수 24796

딥러닝 통해 수소 발생 메커니즘 규명

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 심층 학습(딥러닝)을 통해 고활성 백금 와이어의 수소 발생 메커니즘을 규명하는 데 성공했다고 29일 밝혔다.

백금은 전기차 등에 사용되는 연료 전지에 쓰이거나, 물의 전기 분해를 통해 수소를 얻는 데 사용되는 중요한 촉매이지만 가격이 비싸 기술 보급에 걸림돌이 되고 있다. 이를 해결하는 방법의 하나로 최근 백금을 톱니 와이어 모양으로 합성해 백금의 양을 10배 정도 절약하는 연구들이 발표돼 큰 파장을 불러일으켰지만, 아직 그 메커니즘이 규명되지 않았다.

정유성 교수 연구팀은 복잡한 촉매 표면의 성질을 빠르게 예측하는 딥러닝 방법들을 고안했는데, 이번에 이를 톱니 백금 와이어에 적용해 해당 촉매의 높은 수소 활성 메커니즘을 규명할 수 있었다.

연구팀이 규명한 톱니 백금 와이어에서의 수소 발생 메커니즘은 기존에 알려진 촉매 직관을 깨는 새로운 메커니즘인 것으로 밝혀졌다. 수소 발생은 물에서 양성자를 받아 수소를 흡착시키는 흡착반응과 흡착된 수소 원자들이 결합해 수소 분자가 형성되는 짝지음 반응의 2단계를 거쳐 일어나는데, 이 두 반응은 일반적으로 같은 반응 자리(reaction site)에서 일어난다.

하지만, 이번에 새롭게 발견된 메커니즘에 의하면, 톱니 백금 표면에서는 울퉁불퉁한 구조로 인해 흡착반응이 잘 일으키는 반응 자리와 짝지음 반응을 잘 일으키는 반응 자리가 따로 존재하고, 이 두 자리의 상승 작용으로 인해 촉매 활성이 400% 이상 증가한다. 마치 분업화를 통해 일의 효율을 높이는 것과 같은 개념이 분자 세계에서도 존재하는 것이다.

정유성 교수는 "분자 수준에서 분업을 통해 전체 반응 효율을 높이는 개념들이 기존에도 있긴 했지만, 단일성분인 백금에서 구조에 따른 분업 현상이 규명된 것은 이번이 처음ˮ이라면서, "단일성분 촉매의 구조를 변화시킴으로써 촉매의 효율을 높일 수 있는 새로운 관점과 설계원리를 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ고 했다.

우리 대학 구근호 박사후연구원이 제1 저자로 참여하고, 톱니 백금 와이어를 합성한 캘리포니아대학교 로스엔젤리스(UCLA)의 듀안 교수 연구팀과 캘리포니아 공과대학교(Caltech)의 고다드 교수 연구팀이 함께 참여한 이번 연구성과는 미국화학회가 발행하는 국제학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 온라인 3월 17일 字에 실렸다. (논문명: Autobifunctional Mechanism of Jagged Pt Nanowires for Hydrogen Evolution Kinetics via End-to-End Simulation)

이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 중견연구자 기초연구사업과 PEMWE용 저가의 고성능 수소 발생반응 촉매 개발 사업의 지원을 받아 수행됐고, KISTI의 슈퍼컴퓨터 자원이 활용됐다.

2021.04.29 조회수 24796 고체 전해질 내부 나노 단위 영상화 성공

오늘날 리튬이온전지는 휴대용 전자 장비와 전기차를 비롯한 각종 이동 수단에 필수적인 에너지 저장 매체로 사용되고 있다. 폭발적인 수요에 발맞춰 리튬이온전지의 에너지 용량, 충전 속도 등의 전기화학적 특성을 향상하려는 연구들이 가속화되고 있다.

그러나 기존의 전기화학 특성 평가 방법은 소재 혹은 소자 특성의 평균값을 측정하는 것에 집중되어 있기에, 나노미터 수준의 미시세계에서 벌어지고 있는 현상들을 이해하기에는 충분하지 않다. 따라서 전기화학 특성에 대한 통합적인 이해를 위해 미시적 수준에서 공간 분해능을 가진 분석 기술의 개발은 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 원자간력 현미경(Atomic force microscope, AFM)의 한 모드인 전기화학 변위 현미경(Electrochemical strain microscopy, ESM)을 이용해 리튬이온전지 소재 내부의 이온 이동 특성을 나노미터 수준에서 정량적으로 측정하는 방법을 개발했다고 13일 밝혔다.

전기화학 변위 현미경은 나노 크기의 탐침에 전압을 가했을 때, 이온의 이동이 유발하는 시료 표면의 변형(displacement)을 측정하는 기술로서 이 변형을 발생시킨 이온의 양과 이온의 이동도 등을 간접적으로 측정할 수 있게 도와주는 기술이다.

홍 교수 연구팀은 비행시간형 2차 이온 질량 분석법(Time-of-flight secondary ion mass spectroscopy, ToF-SIMS)과 유도결합 플라즈마 분광분석기(Inductively coupled plasma optical emission spectrometer, ICP-OES)를 이용해 고체 전해질 시료의 깊이에 따른 이온 분포를 정량적으로 계산하고, 전기화학 변위 현미경 결과와의 캘리브레이션(calibration, 계측기 등의 눈금을 표준기 등을 사용해 바로잡는 일)에 성공했다.

이후, 연구진에 의해 고안된 직류 전압 펄스(pulse)를 시료의 깊이에 따라 가했으며, 전기장에 의해 표면으로 이동했다가 다시 내부 쪽으로 확산하는 이온을 전기화학 변위 현미경으로 영상화했다. 특히, 해당 펄스를 설계하는 과정에서 기존 전기화학 변위 현미경 사용에 대한 오류를 지적하고, 개선된 사용 방법에 대해 안내했다. 그 결과, 연구팀은 시간 및 거리의 함수로 이온의 이동 과정을 영상화하는 데 성공했으며, 이 결과를 이용해 깊이 및 이온의 농도에 따라 변화하는 확산계수 값을 정량적으로 보여줬다.

홍승범 교수는 "이온의 움직임을 나노미터 수준에서 정량적으로 관찰할 수 있는 방법론이 다양한 이온 거동의 메커니즘을 규명하는데 기여할 것ˮ이라며, "추후 다양한 실제 소자 구동 환경을 모사한 상태에서 이번 방법론을 적용하는 후속 연구를 진행할 것ˮ이라고 설명했다.

우리 대학 신소재공학과 박건 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스(ACS Applied Energy Materials)에 게재됐다. (논문명: Quantitative Measurement of Li-Ion Concentration and Diffusivity in Solid-State Electrolyte)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 거대과학연구개발사업 및 KAIST 글로벌특이점연구 지원으로 수행됐다.

2021.04.13 조회수 58348

고체 전해질 내부 나노 단위 영상화 성공

오늘날 리튬이온전지는 휴대용 전자 장비와 전기차를 비롯한 각종 이동 수단에 필수적인 에너지 저장 매체로 사용되고 있다. 폭발적인 수요에 발맞춰 리튬이온전지의 에너지 용량, 충전 속도 등의 전기화학적 특성을 향상하려는 연구들이 가속화되고 있다.

그러나 기존의 전기화학 특성 평가 방법은 소재 혹은 소자 특성의 평균값을 측정하는 것에 집중되어 있기에, 나노미터 수준의 미시세계에서 벌어지고 있는 현상들을 이해하기에는 충분하지 않다. 따라서 전기화학 특성에 대한 통합적인 이해를 위해 미시적 수준에서 공간 분해능을 가진 분석 기술의 개발은 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 원자간력 현미경(Atomic force microscope, AFM)의 한 모드인 전기화학 변위 현미경(Electrochemical strain microscopy, ESM)을 이용해 리튬이온전지 소재 내부의 이온 이동 특성을 나노미터 수준에서 정량적으로 측정하는 방법을 개발했다고 13일 밝혔다.

전기화학 변위 현미경은 나노 크기의 탐침에 전압을 가했을 때, 이온의 이동이 유발하는 시료 표면의 변형(displacement)을 측정하는 기술로서 이 변형을 발생시킨 이온의 양과 이온의 이동도 등을 간접적으로 측정할 수 있게 도와주는 기술이다.

홍 교수 연구팀은 비행시간형 2차 이온 질량 분석법(Time-of-flight secondary ion mass spectroscopy, ToF-SIMS)과 유도결합 플라즈마 분광분석기(Inductively coupled plasma optical emission spectrometer, ICP-OES)를 이용해 고체 전해질 시료의 깊이에 따른 이온 분포를 정량적으로 계산하고, 전기화학 변위 현미경 결과와의 캘리브레이션(calibration, 계측기 등의 눈금을 표준기 등을 사용해 바로잡는 일)에 성공했다.

이후, 연구진에 의해 고안된 직류 전압 펄스(pulse)를 시료의 깊이에 따라 가했으며, 전기장에 의해 표면으로 이동했다가 다시 내부 쪽으로 확산하는 이온을 전기화학 변위 현미경으로 영상화했다. 특히, 해당 펄스를 설계하는 과정에서 기존 전기화학 변위 현미경 사용에 대한 오류를 지적하고, 개선된 사용 방법에 대해 안내했다. 그 결과, 연구팀은 시간 및 거리의 함수로 이온의 이동 과정을 영상화하는 데 성공했으며, 이 결과를 이용해 깊이 및 이온의 농도에 따라 변화하는 확산계수 값을 정량적으로 보여줬다.

홍승범 교수는 "이온의 움직임을 나노미터 수준에서 정량적으로 관찰할 수 있는 방법론이 다양한 이온 거동의 메커니즘을 규명하는데 기여할 것ˮ이라며, "추후 다양한 실제 소자 구동 환경을 모사한 상태에서 이번 방법론을 적용하는 후속 연구를 진행할 것ˮ이라고 설명했다.

우리 대학 신소재공학과 박건 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스(ACS Applied Energy Materials)에 게재됐다. (논문명: Quantitative Measurement of Li-Ion Concentration and Diffusivity in Solid-State Electrolyte)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 거대과학연구개발사업 및 KAIST 글로벌특이점연구 지원으로 수행됐다.

2021.04.13 조회수 58348 미생물 이용한 천연 붉은 색소 생산 기술 최초개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `식용으로 널리 쓰이는 붉은색 천연색소인 카르민산을 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 9일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)'에 4월 2일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Production of carminic acid by metabolically engineered Escherichia coli

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 양동수(한국과학기술원, 제1저자), 장우대(한국과학기술원, 제2저자), 포함 총 3명

카르민산은 붉은색 천연색소로 딸기우유, 사탕 등의 식품과 매니큐어, 립스틱 등 화장품 분야에서 널리 활용되고 있다. 카르민산은 연지벌레 추출을 통해 얻어지는데, 연지벌레는 한정된 지역(페루, 카나리아 제도 등지)에서만 재배할 수 있으며, 연지벌레로부터 카르민산을 추출하기 위해서는 복잡하고 비효율적인 다단계 반응을 거쳐야 한다.

또한, 카르민산은 대부분 연지벌레에서 기인한 단백질 오염물질을 포함하고 있는데 이는 알레르기 반응을 유발할 수도 있으며, 많은 사람이 벌레 기반 물질을 섭취하는 것을 꺼리고 있다. 이러한 이유로 몇몇 프랜차이즈 업체는 카르민산 사용을 중단하고 대체 식용색소를 활용하고 있다.

이에 따라 연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 방법 개발의 필요성이 제기됐으나, 카르민산 생합성 경로의 일부가 아직 밝혀지지 않았으며 곰팡이를 제외한 다른 미생물에서 카르민산 생산이 보고된 바가 없었다.

이에 이상엽 특훈교수 연구팀은 포도당으로부터 카르민산을 생산할 수 있는 대장균 균주 개발 연구를 수행했다.

연구팀은 우선 타입 II 폴리케타이드 생합성 효소를 최적화해 카르민산의 전구체(전 단계의 물질)를 생산하는 대장균 균주를 구축했다. 하지만 남은 두 단계의 반응을 수행하기 위한 효소가 아직 발굴되지 않았거나 대장균 내에서 작동하지 않는 문제가 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 연구팀은 생화학 반응 분석을 통해 카르민산 생산을 위한 효소 후보군을 선정했다. 그 후 세포 배양 실험을 통해 성공적으로 작동하는 효소들을 선정했다.

이렇게 선정된 효소 두 종에 대해 컴퓨터 기반 상동 모형 및 도킹 시뮬레이션을 수행 후 활성이 증대된 돌연변이 효소를 예측했다. 그 후 이에 기반을 둔 효소 개량을 수행함으로써 증대된 활성을 지니는 효소를 개발하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 단일 탄소원으로 사용해 카르민산을 생산하는 대장균 균주를 최초로 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구팀이 개발한 대사공학 및 가상 시뮬레이션 기반 효소 개량 전략은 생산경로가 규명되지 않은 다른 천연물의 생산에도 유용하게 쓰일 것으로 기대된다. 연구팀은 이번 연구에서 개발한 C-글리코실 전이효소를 적용해 카르민산 뿐만 아니라 알로에로부터 생산 가능했던 미백제인 알로에신 생산에도 세계 최초로 성공함으로써 이를 증명했다.

이상엽 특훈교수는 “연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 프로세스를 세계 최초로 개발했으며, 이번 연구는 특히 천연물 생산의 고질적인 문제인 효소 발굴과 개량에 대한 효과적인 해결책을 제시했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 의학적 또는 영양학적으로 중요한 다양한 천연물을 고효율로 생산할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 '바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제'의 지원을 받아 수행됐다.

2021.04.09 조회수 69603

미생물 이용한 천연 붉은 색소 생산 기술 최초개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `식용으로 널리 쓰이는 붉은색 천연색소인 카르민산을 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 9일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)'에 4월 2일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Production of carminic acid by metabolically engineered Escherichia coli

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 양동수(한국과학기술원, 제1저자), 장우대(한국과학기술원, 제2저자), 포함 총 3명

카르민산은 붉은색 천연색소로 딸기우유, 사탕 등의 식품과 매니큐어, 립스틱 등 화장품 분야에서 널리 활용되고 있다. 카르민산은 연지벌레 추출을 통해 얻어지는데, 연지벌레는 한정된 지역(페루, 카나리아 제도 등지)에서만 재배할 수 있으며, 연지벌레로부터 카르민산을 추출하기 위해서는 복잡하고 비효율적인 다단계 반응을 거쳐야 한다.

또한, 카르민산은 대부분 연지벌레에서 기인한 단백질 오염물질을 포함하고 있는데 이는 알레르기 반응을 유발할 수도 있으며, 많은 사람이 벌레 기반 물질을 섭취하는 것을 꺼리고 있다. 이러한 이유로 몇몇 프랜차이즈 업체는 카르민산 사용을 중단하고 대체 식용색소를 활용하고 있다.

이에 따라 연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 방법 개발의 필요성이 제기됐으나, 카르민산 생합성 경로의 일부가 아직 밝혀지지 않았으며 곰팡이를 제외한 다른 미생물에서 카르민산 생산이 보고된 바가 없었다.

이에 이상엽 특훈교수 연구팀은 포도당으로부터 카르민산을 생산할 수 있는 대장균 균주 개발 연구를 수행했다.

연구팀은 우선 타입 II 폴리케타이드 생합성 효소를 최적화해 카르민산의 전구체(전 단계의 물질)를 생산하는 대장균 균주를 구축했다. 하지만 남은 두 단계의 반응을 수행하기 위한 효소가 아직 발굴되지 않았거나 대장균 내에서 작동하지 않는 문제가 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 연구팀은 생화학 반응 분석을 통해 카르민산 생산을 위한 효소 후보군을 선정했다. 그 후 세포 배양 실험을 통해 성공적으로 작동하는 효소들을 선정했다.

이렇게 선정된 효소 두 종에 대해 컴퓨터 기반 상동 모형 및 도킹 시뮬레이션을 수행 후 활성이 증대된 돌연변이 효소를 예측했다. 그 후 이에 기반을 둔 효소 개량을 수행함으로써 증대된 활성을 지니는 효소를 개발하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 단일 탄소원으로 사용해 카르민산을 생산하는 대장균 균주를 최초로 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구팀이 개발한 대사공학 및 가상 시뮬레이션 기반 효소 개량 전략은 생산경로가 규명되지 않은 다른 천연물의 생산에도 유용하게 쓰일 것으로 기대된다. 연구팀은 이번 연구에서 개발한 C-글리코실 전이효소를 적용해 카르민산 뿐만 아니라 알로에로부터 생산 가능했던 미백제인 알로에신 생산에도 세계 최초로 성공함으로써 이를 증명했다.

이상엽 특훈교수는 “연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 프로세스를 세계 최초로 개발했으며, 이번 연구는 특히 천연물 생산의 고질적인 문제인 효소 발굴과 개량에 대한 효과적인 해결책을 제시했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 의학적 또는 영양학적으로 중요한 다양한 천연물을 고효율로 생산할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 '바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제'의 지원을 받아 수행됐다.

2021.04.09 조회수 69603 화학과 김상규 교수, 대한화학회 학술상 수상

우리 대학 화학과(자연과학연구소장) 김상규 교수가 오는 4월 21일~23일 수원 컨벤션센터에서 온라인으로 개최하는 대한화학회 학술발표회에서 학술상(Excellence Academic Award)를 수상한다. 대한화학회는 매년 탁월한 논문을 발표하여 화학의 학문적 발전에 크게 기여한 1인을 선발해 학술상을 수여하고 있다.

김상규 교수는 실험물리화학분야 중 들뜬 상태 반응동역학 분야를 오랫동안 연구하여, 특히 비단열동역학(Nonadiabatic Dynamics) 중 일어나는 화학반응의 자세한 전모를 분자수준에서 기술한 점을 인정받았다. 수상 후 4월 23일 'Nonadiabatic Reaction Dynamics in the excited states of polyatomic Molecules"라는 주제로 기념 강연을 가질 예정이며, 온라인을 통해 학술발표회 참가자들에게 중계될 예정이다.

2021.04.01 조회수 89606

화학과 김상규 교수, 대한화학회 학술상 수상

우리 대학 화학과(자연과학연구소장) 김상규 교수가 오는 4월 21일~23일 수원 컨벤션센터에서 온라인으로 개최하는 대한화학회 학술발표회에서 학술상(Excellence Academic Award)를 수상한다. 대한화학회는 매년 탁월한 논문을 발표하여 화학의 학문적 발전에 크게 기여한 1인을 선발해 학술상을 수여하고 있다.

김상규 교수는 실험물리화학분야 중 들뜬 상태 반응동역학 분야를 오랫동안 연구하여, 특히 비단열동역학(Nonadiabatic Dynamics) 중 일어나는 화학반응의 자세한 전모를 분자수준에서 기술한 점을 인정받았다. 수상 후 4월 23일 'Nonadiabatic Reaction Dynamics in the excited states of polyatomic Molecules"라는 주제로 기념 강연을 가질 예정이며, 온라인을 통해 학술발표회 참가자들에게 중계될 예정이다.

2021.04.01 조회수 89606 화학과 백무현 교수, 2021 포스코청암상 수상

우리 대학 백무현 화학과 교수(IBS 부연구단장)가 2021년 포스코청암상 수상자로 선정됐다.

백 교수는 전이금속 촉매를 매개로 일어나는 화학반응의 반응 원리를 밝히고, 더 나은 촉매개발을 가능하게 하는 원리를 정립한 화학자다. 특히 컴퓨터와 이론·계산화학 연구 방법을 이용하여 화학반응을 예측하고 설계할 수 있음을 실증한 변혁적 연구의 선구자다.

2016년에 계산화학으로 메탄가스를 활성화시킬 수 있는 촉매 후보 물질을 예측했고, 2020년에는 유기화합물의 전기적 성질을 결정짓는 원자단을 전압의 미세한 차이를 이용해 자유자재로 조절할 수 있는 ‘만능 작용기’의 가능성을 제시했다. 특히 만능 작용기 연구는 기존의 패러다임을 대체할 수 있는 혁신적 성과라는 높은 평가를 받고 있으며, 향후 연구성과가 화학산업에 적용될 경우 파급효과가 클 것으로 기대되고 있다.

포스코청암상은 과학, 교육, 봉사, 기술 4개 부문을 시상하며 부문별로 상금 2억 원을 각각 수여한다. 과학상은 국내에 활동기반을 두면서 자연과학과 공학분야에서 창의적인 업적을 이룩해 국가 위상을 드높이고 과학기술 발전에 기여한 한국인 과학자에게 시상한다. 2021 포스코청암상 시상식은 오는 4월 6일 서울 포스코센터 서관4층 아트홀에서 개최 예정이다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 시상식 규모를 대폭 축소해 운영하며, 시상식 전 과정은 포스코청암재단 유튜브 채널을 통해 실시간으로 생중계 될 예정이다.

2021.03.02 조회수 89726

화학과 백무현 교수, 2021 포스코청암상 수상

우리 대학 백무현 화학과 교수(IBS 부연구단장)가 2021년 포스코청암상 수상자로 선정됐다.

백 교수는 전이금속 촉매를 매개로 일어나는 화학반응의 반응 원리를 밝히고, 더 나은 촉매개발을 가능하게 하는 원리를 정립한 화학자다. 특히 컴퓨터와 이론·계산화학 연구 방법을 이용하여 화학반응을 예측하고 설계할 수 있음을 실증한 변혁적 연구의 선구자다.

2016년에 계산화학으로 메탄가스를 활성화시킬 수 있는 촉매 후보 물질을 예측했고, 2020년에는 유기화합물의 전기적 성질을 결정짓는 원자단을 전압의 미세한 차이를 이용해 자유자재로 조절할 수 있는 ‘만능 작용기’의 가능성을 제시했다. 특히 만능 작용기 연구는 기존의 패러다임을 대체할 수 있는 혁신적 성과라는 높은 평가를 받고 있으며, 향후 연구성과가 화학산업에 적용될 경우 파급효과가 클 것으로 기대되고 있다.

포스코청암상은 과학, 교육, 봉사, 기술 4개 부문을 시상하며 부문별로 상금 2억 원을 각각 수여한다. 과학상은 국내에 활동기반을 두면서 자연과학과 공학분야에서 창의적인 업적을 이룩해 국가 위상을 드높이고 과학기술 발전에 기여한 한국인 과학자에게 시상한다. 2021 포스코청암상 시상식은 오는 4월 6일 서울 포스코센터 서관4층 아트홀에서 개최 예정이다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 시상식 규모를 대폭 축소해 운영하며, 시상식 전 과정은 포스코청암재단 유튜브 채널을 통해 실시간으로 생중계 될 예정이다.

2021.03.02 조회수 89726 화학과 이효철 교수, 제62회 3·1문화상 수상자 선정

재단법인 3·1문화재단(이사장 김기영)은 제62회 3·1 문화상 수상자로 우리 대학 화학과 이효철 교수를 선정했다고 31일 밝혔다.

자연과학 부문 학술상을 받는 이효철 교수는 화학반응에서 분자 내 결합 형성의 근본적 원리 규명에 매진하면서 고정관념을 타파하는 혁신적인 연구 결과들을 발표하는 등 구조동역학 분야를 선도하는 세계적 석학으로서 대한민국의 화학 발전에 크게 기여했다.

3·1 문화상은 3·1운동 정신을 이어받아 조국의 문화 향상과 산업 발전의 기반을 제공하는 취지에서 1959년 제정돼 이듬해 3월 1일 첫 시상식을 열었다. 1966년 8월에 재단법인 3·1문화재단 설립으로 이어져, 현재 대한유화 주식회사(회장 이순규)에 의해서 운영되는 공익 포상 제도다.

우리 대학 이효철 교수 외에도 인문·사회과학 부문 학술상에 이성규 서울대 명예교수, 예술상에 윤후명 소설가, 기술·공학상에 안종현 연세대 교수가 선정됐다. 각 수상자에게는 상패, 휘장 및 상금 1억원을 준다. 올해는 코로나19 방역을 위해 3월 1일 시상식을 열지 않기로 했다.

2021.02.01 조회수 70872

화학과 이효철 교수, 제62회 3·1문화상 수상자 선정

재단법인 3·1문화재단(이사장 김기영)은 제62회 3·1 문화상 수상자로 우리 대학 화학과 이효철 교수를 선정했다고 31일 밝혔다.

자연과학 부문 학술상을 받는 이효철 교수는 화학반응에서 분자 내 결합 형성의 근본적 원리 규명에 매진하면서 고정관념을 타파하는 혁신적인 연구 결과들을 발표하는 등 구조동역학 분야를 선도하는 세계적 석학으로서 대한민국의 화학 발전에 크게 기여했다.

3·1 문화상은 3·1운동 정신을 이어받아 조국의 문화 향상과 산업 발전의 기반을 제공하는 취지에서 1959년 제정돼 이듬해 3월 1일 첫 시상식을 열었다. 1966년 8월에 재단법인 3·1문화재단 설립으로 이어져, 현재 대한유화 주식회사(회장 이순규)에 의해서 운영되는 공익 포상 제도다.

우리 대학 이효철 교수 외에도 인문·사회과학 부문 학술상에 이성규 서울대 명예교수, 예술상에 윤후명 소설가, 기술·공학상에 안종현 연세대 교수가 선정됐다. 각 수상자에게는 상패, 휘장 및 상금 1억원을 준다. 올해는 코로나19 방역을 위해 3월 1일 시상식을 열지 않기로 했다.

2021.02.01 조회수 70872 생명화학공학과 김범준 교수, 이달의 과학기술인상 수상

과학기술정보통신부와 한국연구재단은 '이달의 과학기술인상' 1월 수상자로 우리 대학 생명화학공학과 김범준 교수를 선정했다고 6일 밝혔다.

‘이달의 과학기술인상’은 우수한 연구개발 성과로 과학기술 발전에 공헌한 연구 개발자를 매월 1명씩 선정해 과기부 장관상과 상금 1000만원을 수여하는 시상이다.

김범준 교수는 간단한 공정으로 높은 내구성을 지닌 블록 공중합체 탄화입자와 고성능 연료전지를 개발했다. 연료전지는 지난 1839년 독일 화학자 프리드리히 쇤바인(Friedfich Schonbein)이 관련 논문을 처음 발표한 이후 국방·항공우주·자율주행 등 다양한 분야에서 활용이 증가하고 있다.

블록 공중합체는 두 개의 서로 다른 고분자를 연결한 사슬구조이다. 사슬 간 반발력과 인력이 작용해 다양한 나노구조를 효과적으로 만들 수 있다.

김 교수는 고기능 분리막을 이용한 멤브레인 에멀전 방법으로 높은 내구성의 탄화입자를 대량 생산하는 플랫폼을 개발하고, 이를 이용해 연료전지 등의 고성능 에너지 소자를 만들었다.

연구팀이 설계한 탄화입자는 세계 최고수준의 연료전지 내구성을 지녔고, 비싼 백금재료를 기존 상용제품 대비 20분의 1만을 사용해도 우수한 성능을 나타냈다.

연구 결과는 지난해 5월과 7월 각각 국제학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’와 ‘에너지 인바이런먼털 사이언스(Energy Environ. Sci.)’에 게재됐다.

김범준 교수는 “성능과 내구성, 가격 요건을 갖춘 고성능 연료전지를 개발했다”며 “관련 기술은 연료전지 뿐 아니라 태양전지, 이차전지 등 여러 에너지 소자 개발에 활용될 수 있을 것”이라고 소감을 전했다.

2021.01.07 조회수 63450

생명화학공학과 김범준 교수, 이달의 과학기술인상 수상

과학기술정보통신부와 한국연구재단은 '이달의 과학기술인상' 1월 수상자로 우리 대학 생명화학공학과 김범준 교수를 선정했다고 6일 밝혔다.

‘이달의 과학기술인상’은 우수한 연구개발 성과로 과학기술 발전에 공헌한 연구 개발자를 매월 1명씩 선정해 과기부 장관상과 상금 1000만원을 수여하는 시상이다.

김범준 교수는 간단한 공정으로 높은 내구성을 지닌 블록 공중합체 탄화입자와 고성능 연료전지를 개발했다. 연료전지는 지난 1839년 독일 화학자 프리드리히 쇤바인(Friedfich Schonbein)이 관련 논문을 처음 발표한 이후 국방·항공우주·자율주행 등 다양한 분야에서 활용이 증가하고 있다.

블록 공중합체는 두 개의 서로 다른 고분자를 연결한 사슬구조이다. 사슬 간 반발력과 인력이 작용해 다양한 나노구조를 효과적으로 만들 수 있다.

김 교수는 고기능 분리막을 이용한 멤브레인 에멀전 방법으로 높은 내구성의 탄화입자를 대량 생산하는 플랫폼을 개발하고, 이를 이용해 연료전지 등의 고성능 에너지 소자를 만들었다.

연구팀이 설계한 탄화입자는 세계 최고수준의 연료전지 내구성을 지녔고, 비싼 백금재료를 기존 상용제품 대비 20분의 1만을 사용해도 우수한 성능을 나타냈다.

연구 결과는 지난해 5월과 7월 각각 국제학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’와 ‘에너지 인바이런먼털 사이언스(Energy Environ. Sci.)’에 게재됐다.

김범준 교수는 “성능과 내구성, 가격 요건을 갖춘 고성능 연료전지를 개발했다”며 “관련 기술은 연료전지 뿐 아니라 태양전지, 이차전지 등 여러 에너지 소자 개발에 활용될 수 있을 것”이라고 소감을 전했다.

2021.01.07 조회수 63450 딥러닝으로 소재 합성 가능성 예측 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 딥러닝을 활용해 소재의 합성 가능성을 높은 정확도로 예측하는 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

신소재 설계의 궁극적인 목표는 소재를 설계하고 그것을 실험적으로 합성하는 것이지만 현실적으로는 새롭게 설계된 대부분의 소재가 실제 합성 단계에서 성공하지 못하고 버려지는 경우가 많다. 이는 불필요한 시간과 자원의 낭비를 초래한다. 소재의 합성 여부는 반응 조건, 열역학, 반응 속도, 소재 구조 등 다양한 요인에 의해서 결정되기 때문에, 소재의 합성 가능성을 예측하는 것은 매우 도전적인 과제로 여겨져 왔다.

이런 문제 해결을 위한 방안으로 간단한 열역학적 안정성만을 고려해 고체 소재의 합성 가능성을 추정하지만 정확도는 매우 떨어지는 편이다. 일례로 에너지적으로 안정된 물질이라 하더라도 합성이 안 되는 경우가 아주 빈번하고, 또 반대로 *준안정 상태의 물질들도 합성되는 경우가 많기 때문이다. 따라서, 합성 가능성에 대한 예측 정확도를 획기적으로 높일 수 있는 방법론의 개발이 시급한 과제로 여겨져 왔다.

☞ 준안정(metastable) 상태 : 어떤 물질이 열역학적으로 안정된 ‘바닥 상태’가 아닌 상태

정유성 교수 연구팀이 개발한 소재 합성 가능성 예측기술은, 기존 합성이 보고된 고체 소재들의 구조적 유사성을 그래프 합성 곱 신경망(GCN, Graph Convolutional Neural Network)으로 학습해 새로운 소재의 합성 가능성을 예측할 수 있다. 특히, 현재까지 합성이 안 된 물질이라 하더라도 합성이 성공할 가능성은 여전히 존재하기 때문에 참값(레이블)을 이미 알고 학습을 진행하는 일반적인 지도학습과는 달리 양의 레이블(+)을 가진 데이터와 레이블이 없는 데이터(Positive-Unlabeled, P-U)를 이용한 분류 모델 기반의 준 지도학습을 사용했다.

정 교수팀은 5만여 종에 달하는 이미 합성이 보고된 물질과 8만여 종의 *가상 물질로 이뤄진 `머터리얼스 프로젝트(Materials Project, MP)'라는 소재 관련 데이터베이스를 이용해 모델을 구축했다. 연구팀 관계자는 이 신기술을 활용한 결과, 소재들의 합성 가능성을 약 87% 정확하게 예측할 수 있다고 설명했다. 정 교수팀은 또 이미 합성된 소재들의 열역학적 특성을 분석한 결과, 열역학적 안정성만으로는 실제 소재의 합성 가능성을 예측할 수 없다는 사실도 알아냈다.

☞ 가상 물질(hypothetical materials) : 기존에 합성되어 보고된 물질들을 원소 치환해서 얻어지는 가상의 물질들로 아직 실험적으로 합성 보고가 이루어지지 않은 물질

이와 함께 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스 내에 합성 가능성 점수가 가장 높은 100개의 가상 물질에 대해 문헌조사를 실시한 결과, 이들 중 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스에는 합성 여부가 아직 알려지지 않았지만 실제로 합성돼 논문에 보고된 소재만도 71개에 달하는 것을 확인했고 이를 통해 모델의 높은 정확도를 추가로 입증했다.

정유성 교수는 "빠른 신소재 발견을 위해 다양한 소재 설계 프레임워크가 존재하지만 정작 설계된 소재의 합성 가능성에 관한 판단은 전문가 직관의 영역으로 남아 있다ˮ면서 "이번에 개발한 합성 가능성 예측 모델은 새로운 소재를 설계할 때 실제로 합성 가능성을 실험 전에 미리 판단할 수 있어 새로운 소재의 개발시간을 단축하는 데 큰 도움이 될 것ˮ이라고 말했다.

생명화학공학과 장지돈 박사과정과 구근호 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 미국화학회가 발행하는 국제학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 온라인 10월 26일 자에 실렸다. (논문명: Structure-Based Synthesizability Prediction of Crystals Using Partially Supervised Learing)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 기초연구사업(중견연구)과 미래소재 디스커버리 사업 지원을 받아 수행됐고, 연구에 KISTI의 슈퍼컴퓨터를 활용했다.

2020.12.22 조회수 48698

딥러닝으로 소재 합성 가능성 예측 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 딥러닝을 활용해 소재의 합성 가능성을 높은 정확도로 예측하는 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

신소재 설계의 궁극적인 목표는 소재를 설계하고 그것을 실험적으로 합성하는 것이지만 현실적으로는 새롭게 설계된 대부분의 소재가 실제 합성 단계에서 성공하지 못하고 버려지는 경우가 많다. 이는 불필요한 시간과 자원의 낭비를 초래한다. 소재의 합성 여부는 반응 조건, 열역학, 반응 속도, 소재 구조 등 다양한 요인에 의해서 결정되기 때문에, 소재의 합성 가능성을 예측하는 것은 매우 도전적인 과제로 여겨져 왔다.

이런 문제 해결을 위한 방안으로 간단한 열역학적 안정성만을 고려해 고체 소재의 합성 가능성을 추정하지만 정확도는 매우 떨어지는 편이다. 일례로 에너지적으로 안정된 물질이라 하더라도 합성이 안 되는 경우가 아주 빈번하고, 또 반대로 *준안정 상태의 물질들도 합성되는 경우가 많기 때문이다. 따라서, 합성 가능성에 대한 예측 정확도를 획기적으로 높일 수 있는 방법론의 개발이 시급한 과제로 여겨져 왔다.

☞ 준안정(metastable) 상태 : 어떤 물질이 열역학적으로 안정된 ‘바닥 상태’가 아닌 상태

정유성 교수 연구팀이 개발한 소재 합성 가능성 예측기술은, 기존 합성이 보고된 고체 소재들의 구조적 유사성을 그래프 합성 곱 신경망(GCN, Graph Convolutional Neural Network)으로 학습해 새로운 소재의 합성 가능성을 예측할 수 있다. 특히, 현재까지 합성이 안 된 물질이라 하더라도 합성이 성공할 가능성은 여전히 존재하기 때문에 참값(레이블)을 이미 알고 학습을 진행하는 일반적인 지도학습과는 달리 양의 레이블(+)을 가진 데이터와 레이블이 없는 데이터(Positive-Unlabeled, P-U)를 이용한 분류 모델 기반의 준 지도학습을 사용했다.

정 교수팀은 5만여 종에 달하는 이미 합성이 보고된 물질과 8만여 종의 *가상 물질로 이뤄진 `머터리얼스 프로젝트(Materials Project, MP)'라는 소재 관련 데이터베이스를 이용해 모델을 구축했다. 연구팀 관계자는 이 신기술을 활용한 결과, 소재들의 합성 가능성을 약 87% 정확하게 예측할 수 있다고 설명했다. 정 교수팀은 또 이미 합성된 소재들의 열역학적 특성을 분석한 결과, 열역학적 안정성만으로는 실제 소재의 합성 가능성을 예측할 수 없다는 사실도 알아냈다.

☞ 가상 물질(hypothetical materials) : 기존에 합성되어 보고된 물질들을 원소 치환해서 얻어지는 가상의 물질들로 아직 실험적으로 합성 보고가 이루어지지 않은 물질

이와 함께 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스 내에 합성 가능성 점수가 가장 높은 100개의 가상 물질에 대해 문헌조사를 실시한 결과, 이들 중 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스에는 합성 여부가 아직 알려지지 않았지만 실제로 합성돼 논문에 보고된 소재만도 71개에 달하는 것을 확인했고 이를 통해 모델의 높은 정확도를 추가로 입증했다.

정유성 교수는 "빠른 신소재 발견을 위해 다양한 소재 설계 프레임워크가 존재하지만 정작 설계된 소재의 합성 가능성에 관한 판단은 전문가 직관의 영역으로 남아 있다ˮ면서 "이번에 개발한 합성 가능성 예측 모델은 새로운 소재를 설계할 때 실제로 합성 가능성을 실험 전에 미리 판단할 수 있어 새로운 소재의 개발시간을 단축하는 데 큰 도움이 될 것ˮ이라고 말했다.

생명화학공학과 장지돈 박사과정과 구근호 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 미국화학회가 발행하는 국제학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 온라인 10월 26일 자에 실렸다. (논문명: Structure-Based Synthesizability Prediction of Crystals Using Partially Supervised Learing)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 기초연구사업(중견연구)과 미래소재 디스커버리 사업 지원을 받아 수행됐고, 연구에 KISTI의 슈퍼컴퓨터를 활용했다.

2020.12.22 조회수 48698